私のいない高校

青木淳悟

講談社

実験的「小説」

関節の外れたような捉えどころのない小説。いや、小説と読んでよいものかどうかさえ微妙である。実際の留学生受入体験記を下敷きに、フィクションとして改変を加えたと言うが、いったいどこをどう改変したのやら。 一応はクラスの担任の視点を中心に、三人称でひたすらディテールの積み重ねが語られていく。スジもなければヤマもなければオチもない。それらしきものの影さえ見当たらぬ。 強いて言えばなんだか不穏なものを読んでいるような気はしてくる。担任の粘着質的というか、ともすればストーカー的な行動のせいか。そういえばカメラが趣味の先生ってなんだか少しヤラシイ。でも、そんなの深読みだよという感じで何も起こらない。でも、何かがずれているのだ。それがフィクションたる部分なのだろうか。

1投稿日: 2017.03.12

職業としての学問

マックス・ウェーバー,尾高邦雄

岩波文庫

熱いアジテーション

ウェーバーによる1919年1月の講演。時は第一次大戦直後。ドイツは敗戦、革命、飢餓の混迷の只中にあった。解説によると、ウェーバーは愛国的な人物であったらしいが、この時代背景も考えると本当に気合のこもった講演であったことが察せられる。講演ゆえに、勢いに任せたような面白さもある。 学問と政策の違いが説かれ、学問は主観的な価値判断から自由でなければならず、教師は政治的立場を生徒に押し付けてはならないとされる。一方、この講演は学問と言うより政策の口調で語られている。しかし学問はそれ自身が知るに値するものかどうかという前提については答えることができない、と言うのだから、学問の意義を語るには政治の言葉を用いるしかないのは当然なのかもしれない。 「学問の領域で「個性」を持つものは、その個性でなくて、仕事に仕える人のみである」

2投稿日: 2017.03.12

集合知とは何か ネット時代の「知」のゆくえ

西垣通

中公新書

もっと丁寧に書いてくれ!

事実にかかわる説明は自明のこと(?)とすっとばして、ご意見だけ開陳したような印象。ながらく研究してきた人間が昨今のバラ色な集合知期待論にひとこと言いたいのは分かったが、素人向けの新書なのだからもっと丁寧にちゃんと書いてほしい。書くべきことはあるように見えるだけもったいない。 ・興味を引かれた記述 開放システムと閉鎖システム(両者では信用情報の伝わり方に違いがある)をシミュレーションしてみると、閉鎖システムで一人のリーダーが安定して生まれる(萌芽的なリーダーが現れたり、リーダーの交代も起こるが、安定的なリーダーを持つ期間がほとんど。ある程度一元的な価値観の摺り合わせがされたと看做せる)のに対し、開放システムでは、従属閾値の違いにより、1.絶対的なリーダー、2.複数乱立、3.リーダーなし、といった状況になる。不安定。 →ネイト・シルバーの本に似たようなことが書いてあった気が。最近の政治の状況に照らし合わせると面白い。 →しかし、この話にしても開放/閉鎖の前提条件をもう少し書いてくれても。。。原著(西川アサキ)に丸投げするかね、ふつう。

1投稿日: 2017.03.12

茜色の空 哲人政治家・大平正芳の生涯

辻井喬

文春文庫

今はいないタイプの政治家

大平正芳の小説形式による評伝。どちらかといえば地味な印象の政治家だが、その生涯をケレン味なく淡々と描く。淡々としすぎて物足りなく感じる向きもあるかも。タイトルは故郷の山から夕方に瀬戸内海は燧灘を望んだ様子。 プライベートな面の描写はあまり多くないが、満洲からの留学生や親しい学者の異母妹が登場して多少の彩を添える。あと小説らしいのは、角栄と気の合うところとか、森野元のゲスい感じとか。

1投稿日: 2017.03.12

世界を読みとく数学入門 日常に隠された「数」をめぐる冒険

小島寛之

角川ソフィア文庫

数学が苦手でも楽しめました

多彩な話題を扱っていて面白い。条件付確率、確率の独立性、ネイピア数、ポワッソン分布、カオスあたりは実生活や仕事に馴染み深いか。一方、素数や複素数といった理論的な話もRSA暗号のところで実生活にかかわる。ただし、RSA暗号の量子コンピューターによる解読のくだりは完全にお手上げ。ベルヌーイシフトなんかも分からん。他にも分かったつもりで分かっていない箇所はたくさんあるのかも。

3投稿日: 2017.03.12

理科系の作文技術(リフロー版)

木下是雄

中公新書

心地よいまでの明晰さ

単なる作文技術にとどまらず、人から人へ情報をつたえることの難しさを教えてくれる。さらには仕事にとりくむ姿勢にもたいへん示唆的である。講演会場のでの準備のこころ構えの具体的なことといったらない。細部をおろそかにしてはならないのだ。また、文章の構成は序論・本文。結びが基本としながらも、個人的には起承転結が好みだなどとさらっと書いてあるのも面白い。 結論を先にかくなど、ロングセラーだけあって著者の主張はだいぶ広くうけいれられるに至っているのではないか。ただし「日本人は平均として明言を心がけるべし」は今なお通用するだろう。

1投稿日: 2017.03.12

沈黙

遠藤周作

新潮社

神の沈黙

普遍的なテーマを扱っているせいか古びていない。簡潔でたしかにドラマチック、読みやすい小説でもある。 特に信仰のない身には「神の沈黙」は他人事ではあるが、この不条理な世界で寄る辺もなく一人きりであるという恐怖は信仰にかかわらず普遍的かつ根源的だと思う。

4投稿日: 2017.03.12

ペスト(新潮文庫)

カミュ,宮崎嶺雄

新潮文庫

2011年4月の読書メモより

震災後の状況をこの作品になぞらえた文章をたまたま2つも別々に見つけた。そこで読んでみる事に。 日常をむさぼっていた都市が、徐々に不条理な事態に直面する(徐々に、というのが地震と異なるが、原発や電力の問題が当初の予想を超えてエスカレートしていく様は少し似ていないか)様子を淡々と描く前半から、そのペストと言う事態の只中で、確たる希望もないまま闘う人物の姿が描きこまれていく後半へと盛り上がっていく。主人公のリウーやともに保健隊で働く仲間たちは、彼らを動かす原動力こそ違えど、ヒロイズムでなく平凡に自分の職務と思うところを果たしていく。世界は圧倒的な力で人間を打ち負かすことがあるが、それでも抗うことに人間の人間たる所以があるのだろう。 しかし、フランス人が書いたせいか、60年の隔たりのせいか、翻訳と言うフィルターのせいか、単に趣味の問題か、どうもセリフや叙述がまだるっこしく思える(これでも簡潔な文体と訳者は言うが)。それに主題も、ボクにとってスッと腹に落ちるものなのだが、スっと落ちすぎて引っ掛かりが足りない感じ。読みきれていない部分もあるのだろうけれど。

3投稿日: 2017.03.12

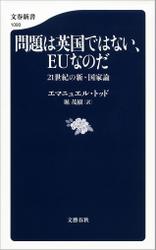

問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論

エマニュエル・トッド,堀茂樹

文春新書

手頃なトッド入門書かも 時事ネタも網羅

トッドにはかねてから興味はあったのだが分厚い著作にはなかなか手がでなかった。これはインタビュー・講演や雑誌への寄稿をまとめたお手軽な新書。時事ネタ(2016年末時点)を扱って読み進めやすいし、「なるほどー」とうならせる箇所もとても多い。フランス人らしくなく哲学嫌いの経験主義者というだけあって話が分かりやすい。一方で、分量ゆえ仕方ないながら踏み込み不足というか物足りない感じもある。本格的な著作に誘導するなかなかうまい広告なのかもしれない。 あと、とにかく日本は少子化対策をがんばりなさいよ、とのこと。仰るとおりで。 [目次より] 1,2はBrexitに関する論考でたがいにやや内容はかぶる。タイトルにもなっているのだが、本書の中では小手調べ的なパート 3はトッド自身の仕事や方法論を振り返っており、初読の身には大変おもしろかった 4は人口学による各国近未来予測、手短ながら興味深い。個人的にはロシアの復活には気づいていなかった 5は悲観的な中国論、日本への言及も多し 6,7はお膝元フランスでのテロ(およびその後の国民の反応)を受けて。切実な問題意識を感じる

4投稿日: 2016.12.31

江戸の思想史 人物・方法・連環

田尻祐一郎

中公新書

百花繚乱 元禄ルネサンス

江戸時代の思想の博覧会。朱子学から国学、蘭学さらに天理教などまで及ぶ。どこかで聞いたことくらいはある思想、人名が多いのだが、改めてこうして総ざらえにされると、江戸の世に百花繚乱の思想があった様がよく分かる。あとがきに、思想に寄り添いすぎて批判的に読むのが苦手、と記してあるがたしかにその通りみたいで、正反対な志向を持つ思想を取り上げてもそれぞれの長所を誉めてしまう。厚くはない新書にこれだけ幅広く詰め込んでいるので細部の突っ込みはあまりないのだが、初心者には好適の見取り図。てんこ盛りすぎて消化不良のきらいはありますが。 元禄ルネサンスなんて言葉をどこかで聞いた記憶があるが、この様子にはルネサンスを思わせるものがある。戦乱の中世を抜けて、はじめは武士のあり方を模索したりしているが、やがて都市に文化が花開く。仁斎や徂徠は、朱子学を突き抜けて孔孟に帰ったという点で古典復興と呼べるだろう。徂徠や富永仲基、吉見幸和のテキスト分析の実証性や白石にみられる合理性、古いドグマを振り払って蘭学等々の実学が生まれるのもルネサンス的と思える。だから何なのか?都市で束縛の少ない、より匿名的な社会関係が生まれると思想もそういう方向に向かうのかも。本書は序章でそういった社会条件を列挙しているが、そこと思想の関連性をもっと問うと面白いかも。

3投稿日: 2016.10.10

bookkeeperさんのレビュー

いいね!された数185