誰よりも狙われた男

ジョン・ル・カレ,加賀山卓朗

単行本

急逝した名優フィリップ・シーモア・ホフマンさん主演で映画化

飛び交う銃弾もなければ、手に汗握るカーチェイスも、さらには甘い一夜も出てこない。あるのは、職業にスパイ活動しか選べない人々の嘘であり沈黙、さらにはそれに翻弄される人々の魂や希望である。それらがひたすらページをめくらせる。刊行時と世界情勢は何も変わっていないと思わせるのは、独首相の通話傍受だけではあるまい。95%の白でも5%の灰色を持つ人物を容赦なく引っ捕まえるのは、彼らがみなすテロの脅威の性質上、もはや個人の罪と集団の罪を区別していないからで、最後には100%白の人物でさえ連れ去ってしまうのはそのためだ。 一点ケチをつけるとすれば、バッハマンらドイツ情報部の人間たちが、「もっとも狙われた男」としてイッサに狙いをつけた背景がわかりにくいのだ。おそらく何か裏にあるのだろうと読み進めたが、もしあとがきを最初に読んでいたら、結末まで想像がついて読むのを止めていたかもしれない。

2投稿日: 2014.02.27

日本の農業を破壊したのは誰か 「農業立国」に舵を切れ

山下一仁

講談社

日本の農業を破壊したのは誰か?

それは、農政とJAと兼業農家。とりわけ「農業問題はすなわち農協問題だ」というほど、JAには手厳しい。じゃあどうすればいいか? 農産物関税を撤廃し、農家に対する直接支払い(財政補填)を導入することと、高米価・減反政策や農地法などを廃止し、農業人口を減らし、農家の規模を大きくすること。この高米価・減反政策は、零細な兼業農家をコメ作に滞留させて、農地が主業農家に貸し出されることを妨げてきた。しかも、兼業農家が滞留したため、兼業収入も農地の転売収入もJAの口座に預金され、JAを脱農化させさらに発展させた。 JAにとってはコメの兼業農家は重要で、JAバンクに預金してくれる兼業収入や年金収入はJA農協の存立基盤を支えている。ドル箱事業であるJAバンクやJA共済のために、兼業収入に依存する農業としては、主業農家は減っても、兼業農家は維持したい。農業所得より兼業収入の方がはるかに大きいからである。週末しか農業をしない兼業農家にとっても、資材の供給から農産物販売まで何でも面倒をみてくれるJAは便利な存在だった。JAと兼業農家はともに脱農化によって発展した。 農業生産額に占めるコメの割合は、2割にすぎないし、コメの兼業農家の存在は、農業全体にとってはなんら重要ではない。農業にとっては、コメの兼業農家など無視しても構わない。むしろいなくなってくれた方が、主業農家の規模が拡大して、コメ農業は発展する。著者はさらに、小さい農家はコメ作をやめ、農地を主業農家に貸し出せと言う。農地を提供した兼業農家は、ビルの店子のように維持管理をすればいいとするが、全農家の八割を占める人たちの次の雇用は果たして大丈夫なのか? 著者は、食料自給率向上を唱えながら、高米価・低麦価政策のような自給率を下げてもよい政策をとってきた日本を批判するため、減反政策を導入せず、作りたいだけ農家に作らせるEUとを比較しているが、その余剰分がアフリカなどの発展途上国に輸出され現地の農業をズタズタにしてることは紹介していない。また、食料安全保障を深刻に考える必要はなく、主要な穀物輸出国にとって輸出制限や禁輸など愚かしいことはしないはずだし、食料品価格高騰も日本のように所得の高い国では問題ないとするが、見通しが甘くないか? さらに著者の、農業に多面的機能があるのはわかるが、コストに見合わなければ保護する必要はないし、第一に海外産の方が安ければ、日本で生産することにこだわる必要がないという主張も違和感を覚える。「生産性向上に努力しない農業は保護に値しない」という経済界から目線だけで十分なのだろうか?

1投稿日: 2014.02.27

遮断地区

ミネット・ウォルターズ,成川裕子

東京創元社

あらすじを超える謎はなく、ミステリーとしても社会派小説としても中途半端

世評は高いのだが、あらすじを読んだだけではなかなか手が伸びず、500ページもの大著に尻込みをしていた一冊。結局ボリュームなど気にならず一気に読み終えたのだが、すんなり愉しめたとは言い難い。治安のもともと悪い団地に密かに越してきた性犯罪者に対する抗議から自警的な暴動に発展するまでの様が丹念に描かれるのかと思いきや意外に淡白で、地域の中の対立し合うグループも出てこず、描かれるのは家に閉じ籠った老人たちと野次馬的に集まる青少年ばかりで、殺気立つ臨場感も乏しく、警察が手を出せないほどの混乱ぶりがあまり伝わってこない。 主人公の医師を監禁する親子のどちらが小児性愛者なのかでドラマを盛り上げるのかと思いきや、孤独な患者同士を救う「仲良し電話」を発案したとは思えないほど短絡的で思慮に欠けるソフィーの行動で自ら墓穴を掘ってしまい、共感がたちどころに失せる。そもそもどちらがそうかは巻頭の人物紹介でしっかりネタバレされてるのを後で知って、なんだかなと思ったが。 もう一つの地区で起きる女児失踪事件も、本筋とは最終的に繋がらず、真相も曖昧なままで、結局暴動への不安を掻き立てる材料にしか過ぎなかったのか? ただ一番読後感を悪くしているのは、ソフィーもそうだったが、最後に精神科医のボブが患者ともいうべき犯罪者に浴びせかける理性的とは言い難い言動で、当事者であれば医師も冷静さを失うことを作者が示したかったのかどうか判然としない。

1投稿日: 2014.01.19

和牛肉の輸出はなぜ増えないのか

横田哲治

東洋経済新報社

タイトルは秀逸だが...

海外であれだけ和牛人気が高まっているのに、国内の畜産農家の景気のいい話を聞かないのなぜか? 本書はこの問いに答えているようで答えていない。というより輸出がゼロではないのだから、海外に積極的に打って出てる所を紹介すればいいのにそれもない。あるのは、数十年前の自著の繰り返しと最近訪れた所の感想のみ。各章のテーマは曖昧だし、段落ごとに話が飛んで読みにくい。「転換期を超えている」などのヘンな日本語も目立つし、引用丸写しも多い。「コメと赤牛」の方が、よっぽど本書のテーマに相応しい題名かなと思った。

0投稿日: 2014.01.15

冬のフロスト 下

R・D・ウィングフィールド,芹澤恵

東京創元社

切り返しのうまさにうなり、真相の奥深さに慄然とさせられる

フロストのきわどいジョークが注目されるが、病院の用務員のうまい切り返しには思わずニヤリとさせられた。その後のフロストの仕返しも非情で笑えるが。 他にも脇役との何気ない会話にクスリとさせられ、こうしたやり取りがフロストシリーズの大きな魅力の一つなんだよなと改めて感じた。 肝心の捜査過程は、今回も行き当たりばったりで、フロスト自身が「どでかいつき」を待ち望むほど、読者もやきもきさせられっぱなしだった。 一見するとコージーなユーモア小説と思われがちだが、それを期待する読者には時に刺激が強すぎるほどサイコ的かも。 考えてみると、それぞれの事件の中心には女性がいて、その決然とした態度や伺い知れない心情を思うと、寓話的かと思っていた作品が生々しく現実的になる。

0投稿日: 2013.12.13

冬のフロスト 上

R・D・ウィングフィールド,芹澤恵

東京創元社

フロストの吐く紫煙とユーモアに浸る

覚悟はしていたが、最初に上下巻の価格を確認した時は、思わず目をむいた。マレット署長が未決の中から超過勤務請求書を見つけた時ほどではないにしても..。 肝心の中身はまさに折り紙付きで、さきごろ発表された「文庫翻訳ミステリー・ベスト10」でもぶっちぎりの一位とのこと。 原作は14年も前の作品で、翻訳は前作から5年も経っているにもかかわらず、この根強い人気はどうだ? 何でも国産をありがたがるこの国民も、ユーモアだけはイギリスからの輸入と決めているらしい。 禁煙派の読者もこの時ばかりはフロストの吐く紫煙に浸り、差別に敏感な読者もその感度を緩めるようだ。 それにしてもなぜ出版社がここまで人気のあるシリーズにあやかり、二匹目のドジョウを狙わないのか首を傾げたくなる。 陰鬱な北欧物も、倍返しにあやかった金融物もいいが、実はベタに下品なオヤジギャグの需要も侮れないのでは?

1投稿日: 2013.12.13

整理HACKS!

小山龍介

東洋経済新報社

明日から実践できるインプットとアウトプットのメソッド

"あとがき" もなく唐突な終わり方。Evernoteをどのように活用しているのかが知りたくて読んでたが、あまり参考にはならなかった。代わりにSugarSync やAdobe Digital Editionsに登録して使い始めることができた。 SugarSyncで「どこでもオフィス」が実現できる。閲覧だけでなく、編集も可能なので便利そうだが、オフラインで使えない事と価格が少し高いように感じるのが残念。 寝る前のアウトプットがなかなかうまくいかないのは、それまでに受け取った情報が頭の中で整理されずカオス状態になっているからで、それなら逆にインプットできるだけインプットしてその整理は寝ている間に勝手に脳が行ってくれるという発想は新鮮だった。 午前中はまず、今日やらないといけない項目をリストアップし、比較的小さなアウトプットからはじめて徐々にメインのアウトプットを仕上げていくというのも、明日から実践したい。

0投稿日: 2013.12.12

そして誰もいなくなった

アガサ・クリスティー,青木久惠

クリスティー文庫

舞台を現代の日本に持ってくると?

一人また一人と殺されていくなかで、残された者たちがどんどんお互いに疑心暗鬼になっていく恐ろしさをひさびさに思い出した。 この小説では、1930年代の英国の絶海の孤島に、法では裁けぬ犯罪者が集められたが、舞台を現代の日本に持ってくると、どのような職種の人たちが集められるだろう? 交通事故も最近は厳罰化されているためあまりに悪質な加害者が野放しというのも考えにくい。戦争犯罪者も難しい。学校でのいじめやマスコミの中傷による自殺は入るだろうし、医療過誤も外せない。だけど重要なのは、このメンバーに判事を加えないと、同じ雰囲気は出せないだろうな。

0投稿日: 2013.12.12

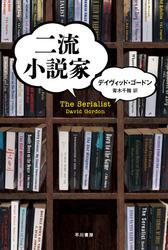

二流小説家

デイヴィッド・ゴードン,青木千鶴

ハヤカワ・ミステリ文庫

推理小説を愉しむことへの疑問や反省

同じ年(2012)に、ミステリーファンから喝采を受けた本書と『最初の刑事』が期せずして、推理小説を愉しむことへの疑問や反省を促していることが面白い。

0投稿日: 2013.12.12

インサイド・アップル

アダム・ラシンスキー,依田卓巳

早川書房

最高幹部にスポットを当て、ティム・クック体制の今後についても検討

これを読むと、海外における重要な商談はほとんどティム・クックが、ジョブズが生きてる間もずっとやっている。むしろ閉じこもってアイヴの工房から出てこないジョブズの方が、裏方か? あの年でいまだ独身で、質素でつつましい生活。超がつくほどのワーカーホリックで、気に入らなければジョブズにも意見する。生前中にはナイキの社外取締役も許されてる。そのくせ、決して部下を怒鳴ることはせず、エクセルのD列514行目の食い違いを説明してくれたまえと訊いてくる。 いままでのアップル本とは違い、ジョブズの「洗脳」を受けて育った最高幹部にスポットを当て、ティム・クック体制の今後についてもいろいろと検討している点が読みどころのひとつ。読む前にAppleのKeynoteのビデオを見て、マンスフィールドやフォーストールという名前が文中に出ても顔が思い浮かぶようでないと愉しめないかも。この本で「トップ100」のヒロキ・アサイについてはじめて知り、興味を覚えた。 著者は、アップルが長期的にはジョブズの「喪失」に対処できないだろうとみる。ただ同時に、現在の「閉じた」組織を改める好機だとも考えている。たとえそれが、アップルらしさを失わせたとしても、避けられないことなのだからと。 ティム・クックについて著者は、完璧に有能な後継者とたたえているのかと思いきや、結びでは結構懐疑的だった。曰く、ジョブズならどうするかと気にする必要はないが、これから生み出す製品の最終的な決定者になるつもりがないなら後任を探すべきだと手厳しい。 実は当の本人も、このあたりは案外自覚していて、自分は「暫定CEO」だと規定しているかもしれないが。

1投稿日: 2013.12.12

ABAKAHEMPさんのレビュー

いいね!された数249