リクルートの すごい構“創”力 アイデアを事業に仕上げる9メソッド

杉田浩章

日本経済新聞出版

リクルートの強さの秘密。「リクルートのすごい構創力」

いや~、やっぱりリクルートって会社はすごいです。 元リク、リクルートOBという経営者や、フリーランスの方には、 本当によくお会いします。 これを読むと、だからリクルートの人は、独立したり経営者になっても活躍できるのか、 という部分だったり、この環境にいれば、それは成長できそう、と納得できる点ばかり。 ではいきましょう。 ■リクルートのすごい構創力 のあらすじ BCGの日本代表の方が書いたということもあって、すごく論理だてて、 体系的に書かれています。 加えて、それぞれを証明するエピソードとして、実際にリクルートで起こったことが、 随所に載っています。 リクルートのモデルを、事業の成長フェーズに合わせて、 0→1 1→10 パート1 1→10 パート2 10を超えて という流れで説明されます。 そしてその前後で、一般的な企業との違いや、リクルートの経営陣がやっていることが、 記されています。 ポイントは、「リボンモデル」「価値KPI」「価値マネ」「型化とナレッジ共有」など 9つのステップに分けて書いてあるので、すごくわかりやすいです。 そもそも、顧客のニーズではなく、「不」からビジネスを構想しているので、 目先ではなく、本質的に世の中に求められるサービスが生まれやすいことに起因し、 それを、うまく試し、兆しをつかみ、成長させるためのノウハウが詰まっています。 特に経営陣や、マネジメントラインが、何を見て、何に注意してメンバーと コミュニケーションをとっているかは、すごくリクルートらしいポイントだと思います。 ■刺さりポイント ・リボンモデル。このモデルの優れたところは、そもそもの事業の目的を、単に自社の売上や利益を追求するためのものにとどめないところにある。 自社の売上、利益を追求しない結果が、自社の売上・利益につながるという、 何とも禅問答みたいな結果なのですが、それを社員一人一人はもちろん、 マネジメントラインや、経営層が認めていることが大きいのではないかと思います。 普通、現場が自社の利益につながらなそうなことをしていたら、 「いや、お前変なことすんなって。」と思うところを、一定許容できるところがすごい。 ・ニーズは言葉通り、お客様が求めているもの。一方の「不」には、それだけでなくリクルートが考える、あるべき社会の姿が反映されている。 この「不」の考え方に、リクルートらしさが詰まっている。 ・多くの企業では、この企業の何が本質的な顧客への提供価値なのかですら、意識合わせができていない。どうしても、売上にばかり目が行き、「顧客への提供価値についての意識合わせすること」は後回しにしてしまう。 前述の「不」の考え方や、自社の利益を超えた目的設定ができるところが、リクルートの強みだとすると、 常にその目線に戻す、または、伝えていく経営層や、マネジメント層の役割が極めて大きい。 ここもリクルートの強さの秘密。 ■これからやること この本から学んだことは以下です。 仕事の目的をどのレベルで置けるか 身の回りにある「不」。仕事のまわりにある「不」に目を向ける。 それを自分の生業として、育てていく。 別にどの会社にいても、本質は一緒。リクルートのやり方がすべて正解というわけではないでしょうし、 リクルート自体もこれからまた進化していくのだと思いますが、 ある種マネすることで、アウトプットの質や量が上がる部分があるはずです。 すごく勉強になる本でした! あきばのBlog →http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.02.17

現代語訳 史記

司馬遷,大木康

ちくま新書

人間模様。一人ひとりが歴史を動かす醍醐味。

最近、いろいろと役員や経営層と話す機会が多く、 その方々の引き出しの多さや、若いときにリベラルアーツを意識的に吸収していた。 という話を聞いて、確かにそういう知識に最近触れてないな~と思いながら、 簡単そうなやつから読んでみました。 ハウツー本のような自己啓発書や、ビジネス書も、確かに面白いやつはありますが、 感情を動かされたり、人としてのスケールの大きさを感じるものはなかなかありません。 改めてですが、こうした歴史ものや、物語を通じて、 そうした経験をすることで、ある種普遍的な知識となっていくのかもしれませんね。 ではいきましょう。 ■現代語訳「史記」のあらすじ 本来の史記はわからないのですが、この本に関しては、 それぞれ章ごとにテーマが決まっており、人物ごとに書き分けられています。 権力にあるもの 権力を目指すもの 権力を支えるもの 権力の周辺にあるもの 権力に刃向かうもの という章構成で、それぞれ該当する人物のエピソードが何個か記載され、 それを解説する形で進行します。 教科書に載っている「鴻門の会」などももちろん入っています。 そして、最後に司馬遷が生きた時代に、司馬遷がどのように史記を作ることになったのか、 の解説があり、本文は終了します。 ■刺さりポイント 史記を読んで感じたことは、歴史を作った人たちの人間模様。本当に色々な人がいる。 様々な能力を持った人がいる、というよりは、人間性の部分。 ある種、本当に人間としてダメな人も出てくるし、聖人のような人も出てくる。 そして、各々が、各々の能力を活かして、それぞれの持ち場で活躍します。 そうした出来事から歴史を見ていると、王族は存在するものの、 一般の人たちが歴史を動かしている印象を受けます。 すごくエネルギーに溢れた物語に、刺激をもらえます。 ・一言で言うならば家族のひどい仕打ちに耐え、どれだけひどい目にあわされても孝行を尽くした点だろう。 (舜のエピソードより。) この舜がこれまたすごい。本当に聖人のような人。どんな仕打ちをうけても、耐え、 徳を積み、結果的に成果を出す。 どんな生き方をしたら、そんな懐深く、人に理解を示しながら、 大きな成果を生み出せるのか、美化されているのでしょうか、こうありたいと思う人でした。 ・外交には相手の威に屈しないだけの胆力と知力が必要である。 (蘭相如のエピソードより) 戦国時代の、ヒリヒリした外交のエピソードが書かれていたのが、蘭相如。 僕も営業なのでわかりますが、「この商談にかける」という気持ちが、 この時代の人達にとっては、「命をかけて」やるものであり、 場合によっては「国をかけて」やるもの。 そんな世界の駆け引きは、想像するだけで、息が詰まります。 その世界で求められる胆力までは持てないかもしれませんが、 何かあっても死ぬわけではない。胆力をもって、明日から仕事に向かいます。 ・すぐれた人材を獲得することこそが国の力のもとになる。 富国強兵の時代には、そのことはとりわけ重要だったのである。 (信陵君のエピソードより) この時代も、人材の重要性は変わらないんだな~と思ってたエピソード。 むしろ、この時代のほうが、重要だったのかもしれません。 人を抱えることで、情報も早く正しく入り、かつ機動性も高く、兵力もある。 その生々しさが伝わるエピソード。 ■これからやること この本から感じたことは 自分の強みを活かすこと この恵まれた時代に、思いっきりやらないことは損 という二つ。 久々に、歴史に触れて、時代の流れや、その中で普遍的なもの、生き方について 考えさせられたいい時間でした。 久々に、リベラルアーツに触れるのは、やっぱりいいですね。 あきばのブログ→http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.02.17

2030年からの警告 社会保障 砂上の安心網

日本経済新聞社

日本経済新聞出版

社会保障を、ボトムアップで事実を知りたい方向け。

日本経済新聞社が取材した、社会保険の実情、様々な立場の有識者の意見がまとめられている本です。 何かを提言するというよりは、取材を通じて得られた事実と、有識者の意見がまとめられている書籍です。 タイトルに、砂上の安心網とあるように、取材や有識者の声から見えてくるのは、現在の社会保障の法の抜け穴や、既存の制度では、救えない方々です。 社会保険の制度を詳しく知りたい、とか、社会保険の意義を知りたい、という人よりは、社会保険と生活が具体的にどうつながっているのか、とか、現在の社会保障の枠組みで、なかなか助けられない人々はどんな人なのか、を知りたい方のほうが向いているかもしれません。 ■「社会保障 砂上の安心網」 あらすじ 社会保障が、チェック機能なく、膨張を繰り返している現状、そして、先々に想定される問題の数々が、取材の生声とともに続きます。 そして、社会保障においては、先進国といわれているスウェーデンの有識者の声も掲載されており、社会保障において、向き合っている課題は日本と変わらず、難しいかじ取りの中で対処をしていることがわかります。 シンプルに、何らかの形で財源を増やすか、給付を減らすか。またはその両方か。 最後には、比較的うまくいっている自治体の例が出ており、一つの兆しとして、まとめられています。 ■刺さりポイント 全体として、生の声がまとめられているので、そんな現実があるのか、 と驚くことも多かったです。 「役人は正論を言い、政治はそれを受けて、現実にこなせるのはどこまでかを考える。それが政と官の役割分担なはずだ」 与謝野馨氏のインタビューより 結構、この言葉が、この本を象徴しているように思う。 結論、制度として、多くの方を救っている一方、当然ながら、それでは救えない方が一定数存在し、悪用しようとする人々も一定数存在する。 そして、他制度との調整など、給付には一定の限界もある。 そうした中で、どこに着地させるのか。全体最適だけでなく、弱者保護の観点も見据えながら、意思決定をしていくのが、政治の仕事だと、つくづく感じた。 「住民を巻きこんで、主役は子供、という仕組みを作ることが大事だ。」 この言葉には、強く共感すると同時に、高齢者の方々の一定の理解に上に成り立っているのが現状。何かに財源を投下するということは、何かを抑えるということ。 限られたリソースをどう活かすか、複数のコミュニティで資産を共有する動きが、これから増えてくるんだろうな。 部落や、コミュニティという概念が再び注目される社会になるかもしれませんね。 どの言葉、というわけではないですが、医療費の不正受給に関しては、 正直言葉を失うくらい衝撃でした。 生活保護の方や、高齢者の方を捕まえて、薬を対象に処方させておいて、 あとは転売する、というのは、まあいざ聞けばやれないこともないか、と思うのですが、実際にそんなことをしてお金を儲けている人がいる、というのは、正直信じられませんでした。 ■これからのアクション 最初にも書きましたが、この書籍でわかることは、制度の全体像ではなく、一つ一つの現場で起きていることで何が起きているのかがわかります。 社会保障に関して、この危機意識を持ちながら、制度をうまく活用していくことが大切です。 一人の力で、大きな変化を生み出すことは難しいのだと思いますが、 政治への関わり方を、こういった生活に身近なところから考えてみるにはいいかもしれません。 http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.02.03

世界一やさしいIndeedの教科書

高山奨史,新倉竜也

クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

名前は知っているけどよくわからないIndeed

今回は、「世界一やさしいindeedの教科書」。 最近良くCMで見ますよね。あのindeedです。 いわゆる転職サイトに広告を掲載して応募を募るサービスとは違って、 転職サイト、ホームページなど色々なところから情報を集めてきて、 それを検索性高く網羅的に提供するサービスですね。 上記の網羅性の高いサービスと、高いSEOによって、流入を確保しながら、 自社サイト内の広告枠、クリック数保証のサービスで、 売上を立てるビジネスモデルですね。 2019年は競合サービスとなる「Google for jobs」 が日本に上陸することでも、少し話題になってますね。 あの巨大企業「Google」と日本発の「Recruit」がどう戦うのか。すごく興味深いです。 人材領域にいる人間からすると、 すごく大きな出来事なので、ちょっと読んでみました。 先に結論からいくと、 現在の採用環境の説明から入っており、入門編としてはわかりやすく、いい本だと思います。 ただ、活用していきたい方からすると、少し物足りない内容かもしれません。 ◾️「世界一やさしいndeedの教科書」のあらすじ 採用環境の話題から、採用でよくやる間違い、うまくやるためのコツなど、まとめてくれています。 例えば、安易に給与を上げる、ムダに枠を大きくするなどです。 この採用が難しい環境の中で、indeedは、 アメリカでスタートした事業で、リクルートが買収したサービスです。 圧倒的なSEOを背景に、高い集客力を誇ります。 これをうまく活用することで、採用効率、採用単価を下げた実際の例が 数社、エピソードとして記載されています。 ただ、サイトから情報を引っ張ってくる際に、一定のルールがあり、そこを踏まえて、 自社の採用ホームページをどうするのが良いか、まとめられています。 ◾️刺さりポイント やってはいけない! ①むやみに給料を上げる ②やたらと入社祝い金をつける ③求人媒体の枠をムダに大きいものにする ④効果のない広告を打ち続ける 上記、よくある対策ですが、僕自身も同感です。 特に③ですが、営業担当にもよるのですが、特に理由なくサイズアップの提案が なされるケースもまぁあります。 そして、効果のない広告を打ち続ける。そんなことあるか?と思いますが 企業が相手となると、実際はよくあります。改めて見直してみるといいかもしれません。 Indeedのルール 1求人1ページ 仕事内容が異なる場合はページを分ける 勤務地が異なる場合はページを分ける など WEBサービスが増えてきて、この手の話が増えてきたな~と思いますが、 攻略の基本は、そのサービスの構造を理解して逆手にとってうまく進めること。 indeedに関しても、詳細に説明してくれているので、参考になると思います。 バカ当たり採用キーワード一覧 例 履歴書不要 面接一回のみ 主婦、主夫歓迎 ネイルOK 日払いOK などなど ルールと近い話かもしれませんが、こうしたキーワード一覧がたくさん載っています。 当たり前だろ、みたいな内容も中にはありますが、 こうしたキラーワードをちりばめながら、PDCA回すだけで、 転職サイトに頼らない採用活動ができるようになる、かもしれませんね。 ◾️これからのアクション indeedは、今後活用出来れば武器になると思ってます。 ちょっとこれを基に今お手伝いしているお客様にindeedの運用で 入らせてもらおうと思ってます。 採用活動においても、それぞれのポータルサイトの枠を超えて、 情報をまとめたサービスが発生し、 それをどううまく活用していくか、そ れ自体がサービスになっていく世界に入っていくと思っています。 今後indeedの運用を検討されている方は、読むと参考になると思いますよ~。 http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.01.20

定番すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。

ドリヤス工場

トーチ

昔の名作をたくさん読んだ。そして好き、そんな方に。

今回は、「定番すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む」。 読むことがて来ていない名作も中にはあったので、 ちょっと読んでみようと軽い気持ちで買ってみました。 なんか以前、「世界一受けたい授業」というテレビ番組で特集されていたような気が。 その時にちょっと気にはなっていたんですが、今回買ってみました。 結論、まぁ、簡単に読めるところは確かにいいところですが、 個人的にはちょっと読むのがしんどかったです。 なぜそう思ったのかは、もう少し先で説明します。 ◼️「定番すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む」の あらすじ 坊っちゃん、武蔵野、地獄変、など、 純文学作品として有名なものから、 フランダースの犬、人魚姫、など、 21の物語が、マンガとして描かれている本です。 それぞれの物語が、だいたい10ページくらいのマンガになっており、 さくさく読める仕立てになっています。 ■ささりポイント 坊ちゃんとか、地獄変、銀河鉄道の夜、などは、昔読んだ記憶をたどりながら、 「あ~、そうそう。あ、そうだったそうだった。」 という感じで、忘れていた記憶をたどりながら読むのに ちょうどよかったです。 そういう意味では、知らない物語を読んでいる時でも、それなりに楽しむことができました。 そこに関してはかなり良かったです。 しかし。しかしです。下記二点で、ちょっと個人的には、満足というところまではいかなかったです。 多くの物語は、大して何も起こらない まんがを読んでもあらすじが結局わからない ①多くの物語は、大して何も起こらない。 ここに関しては、純文学は特にそうかもしれません。 小さいことはそれなりに起こるのですが、そんなに何もおきません。 「武蔵野」とか。 純文学ではないですが、「徒然草」なんて、わけがわかりません。 でも、これ、フォローするわけではないんですが、純文学においては、 その物語の中で起きていることを楽しむということもあるんでしょうが、 様々な出来事を、「文章でどう表現していくのか」に楽しさがあるのかな~ なんてことを思いながら読んでました。 となると、まんがにするってなんだっけ?とか考えながら。 ②まんがを読んでもあらすじがわからない ここに関しては、すみません、僕の理解力、想像力の欠如もあると思います。 ただ、ほんとにわからなくて、結局googleであらすじを探しました(笑) 上記からですが、これは昔読んだことのある人が、 再度、もう一回まんがで読もうかな~というときには、 すごく楽しい本かな~と思いました。 続編も出ているようですが、すごく時間があってヒマだったら 読むかもしれませんが、今のところ、読まなくてもいいかな~。。。 入口として見てみて、興味あるものだけ、原作を深く見てみるくらいがいいかもですね。 ■これからのアクション ん~、なかなか難しいですが、 純文学や、古典は、結局実際のものを見ないとなかなかわからない。 ちょっと面白そうだなと思ったものだけ、原作を読んでみます。 http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.01.16

サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい 人生100年時代の個人M&A入門

三戸政和

講談社+α新書

経営者になりたいけど、何をすれば?という人に。

結論から伝えると結構面白かったです。 そんなに深い内容が書いてある本ではないので、比較的簡単に読めると思います。 でも、こんな世界があるのか、という新しい発見があり、その根拠となる数字も、 分かりやすく並べてくれているので、モチベーションがあがりますね。 いずれは資本家、経営者になりたい、でも具体的に今のところ考えられていない、 そんな方は読むと参考になると思います。 ■刺さりポイント この中に出てくる一つの話として、モスキート針の企業の例が出てましたが、 個人的にはそれがすごく驚きでした。 当時、結構メディアにも出ていて、町工場の技術や、中小企業の生き残りのお手本として、 取り上げられていたものだっただけに、ちょっとショックでした。 まあ、後継者不足は後継者不足なのでしょうか、技術継承やそれに必要な時間など、 考慮しないといけない要素はあるんでしょうが。。。 ・経営者の高齢化が進み、日本の中小企業の事業継承が大きな問題を迎える 「大廃業時代」は、これから10年間がピークだとにらんでいる。それは、社長になるチャンス。 何事もそうですが、何事もタイミングやピークがある。このチャンスを取りに行くかどうかは、 価値観によって分かれると思いますが、事業継承の課題に関しては、今がチャンスのようです。 ・社長になることとは 自分のキャリアを生かす 資本家になることで、労働の対価では得られない金銭的メリットを享受する 人生100年時代の老後不安から自由になる 特に金銭的なメリットというか、お金の稼ぎ方を変えるという観点では、 多くの方にとって、課題感を持っているポイントではないでしょうか。 ・大企業と中小企業は、業務の進め方やシステムなどの仕組みが 洗練されているかどうかが違う。 つまり、大企業で今働いている人からすると、今の働き方自体が、ノウハウであり、 スキルになっているということ。だから、改めて今の働き方を構造化、言語化することが、 大切かもしれませんね。 ・自分のいた業界で、従業員が同じ規模の中小企業なら十分にまね自然とすることができる。チームがそのまま会社になったと思えばいい。経験はノウハウはそのまま活きる。 上に同じ。構造化、言語化が大事。 ・50.5%が黒字で廃業している。(2013年~2015年) ・日本M&Aセンター」「M&Aキャピタルパートナーズ」「ストライク」 などで売りに出されている企業が見れる。 ■これからのアクション 私自身、まずは個人で事業を開始する予定なので、 はじめから組織としてスタートする予定は今のところありませんが、 事業拡大、多角化の一つの選択肢として、企業買収というのは、 より身近な選択肢になるのかもしれませんね。 一旦、どんな企業が出ているのか、WEBで見てみようと思います。 今後の、一つの新しい選択肢として考えていきます。 資本家もそうですが、経営者を目指しているけど、 実際、何をどうすればいいのかわからないという方は、 一度読んでみると、イメージがわくかもしれません。 http://akibadokuritu.blog.jp/

0投稿日: 2019.01.14

いつも心に余裕のある人は実践している 1日1分片付け習慣術

佐々木 翔

Digital Special Package

まわりをシンプルにすることで、幸福度が増す生き方へ。

「片付け」と「掃除」の違い。 本書ではそんな話からスタートします。 また、江戸時代など、昔の日本では、狭い長屋に家族で住んでおり、一つの部屋が居間であり、台所であり、寝室である。そんな家庭も珍しくなかったという歴史があります。それは「片付け」という文化の醸成にもつながっていたのではないかと思います。 今は多くの人に一人ひとりの部屋、空間があり、会社にいけば机があり、ロッカーがあり、と、共有する場所で何かをするということはそんなにありません。だからこそ、別に個人個人が持ちたいものを持って、仮に部屋が汚かったのだとしても、汚いままでいいのであればそれでいいのだと思います。 そんな中で、「なぜ片付けないといけないのか」「片付けることのメリット」の部分が、スタートとしては一番大切だと思います。ここに関して、この本は少しこの部分は弱いですが、モノを捨てるためのコツ、モノを増やさないためのコツなど、維持するためのテクニックなどが、本にまとめられています。 いわれてみれば確かにそう、でも実践はなかなか、というのが片付け。 自分自身をもっとシンプルにしていくことで、身の回りもよりシンプルになっていくのかな~と感じる、そんな本でした。

0投稿日: 2017.08.15

10年後、会社に何があっても生き残る男は細マッチョ

船瀬俊介

主婦の友社

「小食」 × 「筋トレ」 が健康の秘訣

細マッチョがどうかはおいておいて、筋トレはとにかく体にいい、という話がたくさん載っている本です。 筋トレをすることで、こんな風に健康になった、体にこんな影響がある、ということが自らの体験はもちろん、まわりの方の体験、エピソード、一部医学的な見地も交えて載っているので、「ああ、本当に健康にいいんだろうな~」とは感じました。 また、簡単な筋トレ方法も提示してくれるので、もし筋トレがしたい方は、参考になるのではないかと思います。 また、同時に東洋医学の話の流れもあり、小食の話もチラホラ。ファスティングというものらしいですが、インプットを抑えることで、体の毒素が外に出ていき、新たに入らないため、結果的に健康になる、というものですね。 もちろん、そういう効果があるのだと思いますし、何事も取りすぎ、食べ過ぎはダメです。どれくらいが適切なんだろうな~とちょっと違う悩みが生まれたりもしますが、筋トレが大切なことはなんとなく納得。 本書内にもありますが、何かあったときに頼れるのは自分。そして、自分の資本となっているのは体であり、健康。ここへの意識はもっと高めていかないとまずいな~と率直に思えた本でした。

0投稿日: 2017.08.15

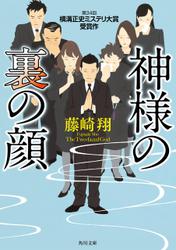

神様の裏の顔

藤崎翔

角川文庫

神様のようないい人。でも本当は??

ある教師の葬式の場から物語は始まります。 そこに集まった同僚や教え子、教師が持っていたアパートに住む住人など、面識のない人たちそれぞれの視点から物語は進行していきます。 はじめは、その教師「坪井先生」に感謝の気持ちを持ち、葬儀に参列していた面々ですが、それぞれと会話をするうちに、「もしかしてこれは、坪井先生が裏で関与していたのでは?」という疑惑が多数生まれます。 そして、中盤から関係者全員が集まり、疑惑を集めると、どんどんパズルのピースがはまっていき・・・・。 という展開で、正直最初から話に引き込まれました。 坪井先生はいい人なの?悪い人なの?どっちなの?犯人は誰なの?とパズルのピースがはまる気持ちよさと、テンポのよい笑いも相まって、一気に読んでしまいました。 回想シーンはありますが、ほぼほぼ葬儀の場だけの出来事です。多くの登場人物、そして問題となる事件がありながら、葬儀の場だけで完結させ、そしてそれぞれの関係までパズルのピースとして構成しているのは、本当に見事でした。まんまとやられました。 ただ、ちょっと長いかなと感じたところと、最後の結末が、好みの問題ですが、私はちょっと、という感じはありますが、エンタテイメントとして、良質のものを読んだなという感じです。

1投稿日: 2017.08.15

あなたの1日を3時間増やす「超整理術」

高嶋美里

角川フォレスタ

整理スキルのステップが示されていて、実践しやすい本

著者は、塾講師ののち、経営者として年商3億円まで企業を成長させた方。 自らの幼少期からの経験をもとに、塾講師として見てきた方、仕事で色々な方と接する中で感じた、著者の整理術をまとめた一冊です。 すべてで2週間のプログラム構成で、1日目デスクの整理、2日目書類の分類、などステップが日毎に分かれています。 また、身の周りの整理、という話だけでなく、時間に対する考え方の部分も盛り込まれているので、まさに一日を3時間増やすというタイトルに沿った内容だと思います。 細かい整理方法や仕事術はぜひ詳細を読んでいただければと思いますが、ポイントは「無駄な時間をなくすこと」。 そしてその方法としての「効率化」「隙間時間の活用」。 具体的には、無駄な作業がないかを自ら把握をし、隙間時間ができたときに、何をするのかを決めておき、あとは実行すること。 これがなかなか分かっていてもできない部分はあるのですが、本当にその通りと納得。 自らが自分の時間を増やすために、決意して続けることが大切ですが、やりたい気持ちはあるけど、なかなかうまくいかないという方は、一度この本の流れで実践してみると良いかもしれません。 ハウツーとスタンスの両面のバランスがすごく良い本で、実践できそうなものが多くある本でした。

3投稿日: 2017.08.15

あきばさんのレビュー

いいね!された数404