100歳詩集 逃げの一手

まど・みちお

小学館

逃げることは悪いことか。

「ぞうさん」などで知られる詩人まど・みちお。 2014年、104歳で亡くなったが、100歳を超えてなお作品を発表し続けていた。 まどの詩にはつねに発見がある。 奢って見失っていた世界の捉え方を思いださえてくれる。 とてもシンプルな言葉とユーモアをもって。 まどの詩は、つねに生きている存在を肯定する。 個人を認め、小さな存在を認め、唯一の命を大切にする。 『逃げの一手』というタイトルだけを聞けば、 情けないなぁと言ってしまいたくなるかもしれないが、 まどはその姿勢をこう言っている。 「山川草木、すべての中には、いのちがあります。その中の、人間は一匹に過ぎないんです。私はこの中で“逃げの一手”を貫いてきたことになると思うんです。詩の中に逃げること、臆病な自分から逃げるということでもあります。むしろ、大胆とも言えるかもしれません。逃げることによって、逆に生まれることにもなります。「逃げの一手」でここまで来たことに間違いはありません。それが私の生き方だったと思います」 弱さを肯定するということは、弱い人間にやさしくなれるということで、 どれだけ小さないのちでも大きな宇宙のなかで生かされる存在であると、気づくことでもある。 100歳で人は何を考え、言葉にしたのか。 自分が行き着けないかもしれない場所から届けられる言葉を噛みしめたい。

0投稿日: 2016.09.07

図解 世界5大宗教全史

中村圭志

ディスカヴァー・トゥエンティワン

基礎知識ほど大切なものはない

日本における宗教は、新興宗教を含め、熱心に信仰している人がいる一方で、 多くの人は仏教と神道が様々な年中行事に組み込まれる形で日常化したものとして向き合っている。 ところが、世界には最大の信者数であるキリスト教をはじめ、ユダヤ教、イスラム教、ヒンズー教、仏教、 そしてその他日本人にはあまり馴染みのない宗教を含め、世界には実に多くの宗教があり、 そして多くの人はその中の何かを信仰している。 ニュースでは日々宗教に関係した出来事が報じられるが、 宗教的な知識に乏しい日本人の多くにはリアリティをもって見ることができない。 ところが、いまを生きる私たちにとってそれはとても大切な知識だ。 グローバル化が言われるなか、世界で宗教を知らないでは済まないことも多々ある。 本書は、1~5章で上記した重要な5大宗教について、 6章はゾロアスター教、道教、神道、世界の新宗教ほかについて解説している。 「はじめに」に書かれた本書のポイントはこうだ。 ーーーーーー ――世界の諸宗教の歴史、教え、教典の内容、習慣などを、マクロに、相互に比較しつつ、展望すること。 ――細かなことは切り捨てるが、重要箇所についてはクローズアップしてディテールに踏み込むこと。 ――この二点をチャートやイラストのアナログ情報に生かすこと。 「そもそも何が問題なのか」「なぜこのようなロジックになるのか」 「何と何がどのようなつながりをもっているのか」を浮き彫りにするよう努めたのである。 ーーーーーー わからないことを知ろうとすることほど重要なことはないし、 体系的に学ぶために本ほどピッタリなものもない。 基礎教養としても十分役に立つ1冊。

0投稿日: 2016.09.07

なるほどデザイン

筒井美希

エムディエヌコーポレーション

たしかにこっちのほうがいいデザイン、という比較ができる。

「デザイン=楽しい」ということを実感できる新しい形のデザイン書。 目で見て楽しみながら、いつのまにかデザインを見ることにも、つくることにも上手になることができる。 なんとなく雰囲気が良ければいいデザインになっているだろうと思っていた人には、 目からうろこの教えがたくさん載っている。 実践的にいいレイアウトと悪いレイアウトの示しながら教えてくれるのだが、 大事なものの差を見極める「ダイジ度天秤」や主役に光を当てる「スポットライト」、 「擬人化力」「連想力」、言葉と絵の関係を理解する「翻訳機」、ミクロとマクロを行き来する「虫めがね」 などなど、キャッチーな言葉で視点を切り出し、わかりやすく解説。 なるほど!と思わず納得するデザインの違いの秘密を知って、デザイン巧者になりましょう。

0投稿日: 2016.09.06

たのしいインフォグラフィック入門

櫻田潤

ビー・エヌ・エヌ

より広く、より早く、よりよく理解してもらうために

インターネット、とりわけSNSの発達によって情報のスピード化がどんどん進む現代。 たった140文字とはいえ、膨大に膨らんだそれをしっかりと読み、 理解していくことはなかなか大変なことだ。 まして、短文と高速になれてしまった脳と辛抱強くない心は、 長文を大量に読むというのは単純に時間的な問題からもそうそうできることではない。 情報を視覚化したインフォグラフィックは、 そうした背景のもとますます重要になってきている。 インフォグラフィックを【ピクトグラム×図解】であると捉え、 いかに理解し、読み解き、つくっていくのかをていねいに教えてくれる。 プログラミングコードを入力するとビジュアルがモニターに現れるように、 エクセルなどにまとめられたある統計やさまざまな比較項目を、 瞬間的に理解できるようにビジュアルなものに置き換えること。 いわゆるグラフ化をイメージしてしまいそうだけれど、 インフォグラフィックはデザインの領域の話しであり、 たとえばグラフが我々の生活や社会といかに関係しているのかを、 絵としてわかるようにしてくれるものとも言えるかもしれない。 広く、早く、よりよく理解してもらうためのデザイン術。

1投稿日: 2016.09.06

杉浦康平のデザイン

臼田捷治

平凡社新書

雑誌表紙を地軸の傾き、23.4度だけ傾けた男

6、70年代の文化やデザイン史にあまり興味がない人には、 杉浦康平という名前にピンと来ないかもしれない。 杉浦は、書籍や雑誌のデザイン、いわゆるエディトリアルデザイン、 そして地図や情報のグラフィック化を行なうダイヤグラムやインフォグラフィックの領域において、 世界的にも先駆的な試みを多くしてきた人物である。 東京芸術大学の建築科を卒業し、バウハウスの後継であるウルム造形大学で教鞭もとった杉浦は、 日本語をはじめアジアの諸言語、そして図像によるコミュニケーションと思考の視覚化の研究を行ない、 新たなビジュアル・コミュニケーションの地平を開いて見せてくれたデザイナーである。 本書は、杉浦のそうした活動の歴史をわかりやすくまとめている。 雑誌「季刊 銀花」で表紙を地軸の傾き23.4度分傾けた男、杉浦康平のデザイン哲学の一端を知る。

0投稿日: 2016.09.06

みんなではじめるデザイン批評 - 目的達成のためのコラボレーション&コミュニケーション改善ガイド

アーロン・イリザリー,アダム・コナー,安藤貴子

ビー・エヌ・エヌ

いままであなたは、デザインの邪魔をしていたのかもしれない

デザインとは何をすることなのか。 オリンピックのロゴ問題を経て、 これまでとは違った視点でデザインについての語りが増えた。 しかし、からかいや揶揄、炎上の燃料投下ではなく、 そこにしっかりとした批評性があったかというと、 多くの言説にはなかったのではないだろうか。 と言っても、それは仕方がなかったのかもしれない。 ロゴ問題に限らずこれまでデザイン批評という行為自体が、 しっかりと体系化し、教育のひとつとして行われてきたともいえないのだから。 デザイン思考というプロセスを重要視する思考法が大きく取り上げられることが増え、 デザイン批評が批判することやマウンティングを行うことではなく、 よりよいもの作っていくための創造的行為であることが理解されてきてもいる。 本書は、その創造的行為としてのデザイン批評を実践的に教えてくれている。 デザインを好き、嫌いで語らず、目的達成にとって何が重要かを、 話し合いや意見交換というかたちでどう行なっていくのか。 同じことを言うだけでも、いつ言うか、どう言葉を組み立てるかという タイミングや順番一つで変わってくるということにびっくりしつつも納得するはずだ。

0投稿日: 2016.09.06

我が詩的自伝 素手で焔をつかみとれ!

吉増剛造

講談社現代新書

言葉をめぐるあらゆる表現の最前線

2016年6月から8月にかけて、東京国立博物館で吉増剛造の展覧会が開かれた。 詩人の仕事だけでご飯を食べているのは谷川俊太郎だけだと言われる日本において、 美術館で詩人の個展が開かれるというのは異例のこと。 吉増剛造という詩人は、ただシンプルに言葉を重ねてきたのではない。 「KAMIKAZE GOZO」と呼ばれた朗読パフォーマンス、 多重露光やパノラマカメラによる写真表現や映像作品など、 言葉から始まった表現の世界は、”非常時性”という言葉とともに、 広がりを見せていった。 戦時下の混乱、慶應ボーイらしい放蕩、吉本隆明への傾倒、 そしてジョナス・メカス、ジャン=リュック・ナンシー、中上健次などとの交友。 現代詩の最前線にいながら、詩壇と呼ばれる権威性から距離をおき、 むしろ喧嘩をふっかけるような言葉でもって、常に無頼であり続ける。 吉増の最前線は、狭い内輪な詩人の世界ではなく、 言葉をめぐるあらゆる表現の最前線なのだ。

1投稿日: 2016.08.21

愛と憎しみの豚【電子特別版】

中村安希

集英社学芸単行本

豚、好きですか? 嫌いですか?

世界では宗教的な理由から、 食べることが許されていないものがある。 イスラム教における豚がそれであり、 ユダヤ教もカシュルートという食における不浄とされた食品として豚を食べない。 しかし、一方は豚そして豚肉は、世界中で愛されてもいる。 豚は、鳥や牛、羊に比べて、生まれてから食べられるまでのエネルギーの変換効率がよく、 妊娠期間も短いため人間にとって非常に効率のいい家畜なのだ。 しかも、脂肪も含め残すところなく使い切ることもできる。 アラブからイスラエル、極寒のウクライナとシベリア。 『インパラの朝』や『食べる。』など旅の経験をもとに書いてきた著者が、 今度は目的を持って、見えない糸をたどるように旅に出た。 序章 豚に会いたい――ワールド 第一章 豚と人間、そして神――チュニジア 第二章 豚の歩いてきた道――イスラエル 第三章 検索キーワード・豚――日本 第四章 豚になったスターリン――リトアニア 第五章 幸福の豚、不幸の豚――バルト三国 第六章 豚をナイフで殺すとき――ルーマニア 第七章 子豚のホルマリン漬け――モルドバ 第八章 子豚たちの運命――ウクライナ 終章 素足の豚―― シベリア 実際、結論めいたものがこの旅にあるかというと、そうでもない。 旅をしながら何かを書くという作業は、 必ずしも一般的な解決が答えろいうわけではないのだろう。 旅をしながら考え、見つけ、ぶつかり、体験し、そしてまた考える。 その繰り返しを促してくれるのが旅であり、 本書はその旅という行為を豚をきっかけにしているのだ。

0投稿日: 2016.08.21

マザー・グースと三匹の子豚たち

桐島洋子

コルク

行き当たりばったりの1年間のアメリカ生活

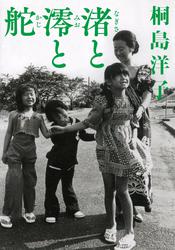

『渚と澪と舵』は、桐島洋子が三人の子どもを残し、一人アメリカ放浪までの人生を語った。 放浪体験を活かして、当時のアメリカを描いた『淋しいアメリカ人』で、71年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞する。76年には『聡明な女は料理がうまい』がベストセラーとなり、忙しさから離れるべく、ニューヨーク郊外の緑あふれる避暑地(すごい田舎)、イーストハンプトンで一軒家を借り、1年暮らした。 本書は、その1年間の田舎くらしを、小さなトピックごとに描いたものだ。 家探しからアメリカの田舎で車なしの生活の仕方、子どもたちの学校、停電で凍えて死ぬかと思ったまで、 子豚たちと呼ぶ子どもたちとともに行き当たりばったりの1年間は、ワクワクドキドキの連続だ。 桐島かれんや桐島ローランドのように、すっかり落ち着いたステキな大人たちが、 こんな破天荒な母親のもとで育ったのかと思うと、見る目も変わりそうだ。 来年で80歳を迎える、桐島洋子はここ数年活発に活動している。 まだまだ破天荒っぷりは衰えていないのかもしれない。

0投稿日: 2016.08.21

渚と澪と舵

桐島洋子

コルク

こんな自由な女性がいたなんて。

財閥系の裕福な家に生まれ、生活のなかから教養を身に着けていった桐島洋子は、高校卒業後、文藝春秋新社(現・文藝春秋社)に入社。20歳で雑誌『文藝春秋』の記者となる。 62年、26歳年上のアメリカ人の退役軍人と不倫関係となり、64年、未婚の母のまま長女・かれんを産むも、すぐにある未亡人へと預け、出産後1週間で職場復帰。翌1965年に次女ノエルはマルセイユから帰国の船にのり、到着直前のクリスマスの朝にノエルを出産。67年、ベトナム戦争に従軍記者として偽造パスで取材。帰国後の68年に、ベトナムでみごもった長男・ローランドを出産。 もうこれだけ書いてもすさまじい人生だけれど、ローランド出産後すぐ単身アメリカの放浪しながら、仕事をしているのだ。しかもそこで恋人をつくり、子どもたちを呼び寄せる。そんなここまでの経験を書いたのが、本書だ。 おもしろくないはずがない。妊娠しながら働くことすらママならなかったであろう時代にあって、女性が男性の力を借りず、破天荒に生きる姿は気持ちよくもあるし、勇気づけられもする。男性中心の歴史の証言のなか、ベトナム戦争従軍など時代のドキュメント性も高い。

0投稿日: 2016.08.21

BACH/バッハさんのレビュー

いいね!された数446