菜根譚 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典

湯浅邦弘

角川ソフィア文庫

読書上手になるには、「要読到手舞足蹈処」なのだそうな

きっかけは、古今東西の名著を25分×4回で紹介、解説する、Eテレの100分de名著という番組です。これまでは、たとえ読んだことがなくとも、タイトルか著者名のどちらかは耳にしたことのあるものばかりでしたが、この「菜根譚」については、本の名も「洪自誠」という著者も存じ上げませんでした。で、とても興味深く番組を視聴した結果、手に取ってじっくり読みたくなりました。そしてこの本は、その時のゲスト講師が書かれた本というわけです。 さて、これは、中国最高傑作の処世訓と言われているそうです。全部で357条あるそうですが、一つ一つはとても短いものなので、すぐ読めます。この本の構成としては、まず筆者の和訳があり、そのあと漢文の読み下し文。そして、漢文。少々中身に説明が必要な場合は、筆者による短い解説があります。 菜根譚の中身そのものは、論語や老荘思想、そして仏教がメインとなる思想ですが、これらそのものを盲目的に肯定していないところがミソかな。この手の、たとえば儒教や老荘思想の本を読むと、結構「?」と感じるところもあるものですが、この本はいちいち納得感があり、なるほどね、そうだよね、と思わせてくれます。処世訓というより人生訓といったほうが良いのではないでしょうか。 項目が細かく分かれているため、どこからでも読めますし、一つ一つは短いので通勤電車の中でちょっと読むには良いかもしれません。そして、読書上手になるためには、「要読到手舞足蹈処」というわけなのですが、その意味するところについては、是非本文をご覧になって下さい。

3投稿日: 2015.01.29

幼年期の終り

アーサー・C・クラーク,福島正実

ハヤカワ文庫SF

1953年発表の名作。これをいまだ幼年期の我々はどう読むか?

私は今回初めて読んだのですが、あまりにも有名な作品でこれまで様々な人達が論評してきていますので、今更何も言うことはありません。ただ、このReader Storeの書籍説明では内容がよくわからないかもしれませんので、少々その説明をします。 ストーリーは、大きく3つに分かれています。まず、第一部、宇宙開発競争華やかなりし時代、今まさに人類が宇宙へ飛び出そうというタイミングで、地球に宇宙人がやって来ます。彼らの目的は不明なのですが、強大な科学力を持っており、地球を支配することになります。その結果、国家機能は意味をなさない物になりますが、その支配の方法は、統治すれども干渉せずといったものであり、窓口は国連の事務総長のみ。そして、その事務総長にさえ姿を見せませんが、50年後には姿を現すと断言します。一方、国が解体したことにより、地球上から戦争という物がなくなります。ある意味、人類の夢が叶ったわけです。 第2部では、その統治が第2段階になったのか、宇宙人は約束通り姿を見せます。地球人はそれを戸惑いながらも受け入れて平和に暮らすわけですが、当然、それに反発する人や、かの宇宙人の真の意図を知りたいと思う人も出てきます。で、ついにある人が、その宇宙人の母星への密航を企てます。 第3部では、地球人らしさを復活させよう、という人達がコミュニティーを作ったりするのですが、密航した人も80年後の地球に戻ってきます。そして、いよいよ事の真相が暴かれていく、というストーリーです。 なんせ宇宙人が地球上空に現れてから、物語の終焉まで100年以上の時の流れを描いた作品ですので、長編であることもさることながら、登場人物の数も多い。しかも当然名前はカタカナですので、読むのは骨が折れます。でも、そんなことは別として、色々考えさせる名作であり、傑作であります。 アーサー・C・クラークは、なぜこのようなストーリーを、米ソ冷戦時代の1950年代に書こうとしたのでしょうか?またその時は、人知を超える強大な科学力を持つ宇宙人が物語のように現れたら、地球上から戦争がなくなると考えていたのでしょうか?多分に欧米的発想だなと今なら思います。 昨今の世界情勢を見ると、別の意味で国は解体し、また、別の意味での戦争が起こっています。世界には飢えた子供達がひしめき、この瞬間にもその命を落とし、格差は広がるばかり。今、アーサー・C・クラークが生きていたら、どんなSF小説を書いて世に問うのでしょうか。

7投稿日: 2015.01.17

鳥居

稲田智宏

光文社新書

見慣れたモノながら、何なのかよくわからないモノ

神社に行けば必ず目にするモノです。でも、何故この姿のモノを「鳥が居る」と呼ぶのか?それに設置されている意図は何なのか?まぁ何となく本殿の玄関というか結界というか、そんな感じのものという意識はありますけど、何なのかよくわからないなぁ。というわけで、この本なのであります。 まず、最初に歴史的側面からの考察が始まりますが、びっくりしたのは、「侵略のシンボル」としての側面があると考える人がいること。そんなこと思いもしませんでした。しかし、考えてみれば、確かに戦争中は文化の押しつけの象徴の一つだったのかもしれないですね。また、昭和天皇の葬儀の際に鳥居の設置が物議をかもしたとのこと。かなり大きく取りざたされたそうですが、そのことも、まったく知りませんでした。 そして、鳥居の姿のバラエティーのすごさ。確かに、何となく色々な形があるなぁと思ってはいましたが、こんなにも種類があるとは。。。その分類の仕方も面白いですよ。 さて、それでは結局、鳥居って何?という疑問には、スパッとした明確な答えはでてきません。でも、御柱への信仰や鳥に対する古代人?の思いみたいなモノを記紀を始めとする様々な文献をもとに、最後は「もののけ姫」まで出して解説してあり、なかなか含蓄のある内容となっております。 初詣、合格祈願、はたまた家内安全に商売繁盛。神社に行く度にくぐるであろう「鳥居」の秘密。あなたも覗いてみませんか?

4投稿日: 2015.01.03

六枚のとんかつ

蘇部健一

講談社文庫

ニヤ!いやニタ!そんな感じの謎解きゲーム?

たまたまなのですが、これを読む前に読んでいたのが、蘇部健一の「黒い家」。その物語と同様、主人公は保険会社に勤めています。でも、話の雰囲気はまったく異なりますので、比較すると面白いかもしれません。 さて、この「六枚のとんかつ」。短編集です。本の体裁というか、ページの構成は、大上段に構えたまじめな小説風です。そして、それぞれの話の導入部分も、普通の推理小説風です。でも、それにダマされてしまうと、作者の術中にはまってしまいます。正直、それはないワ!と突っ込みを入れたくなる部分もあります。オーストラリアの地図のシルエットを四国の地図には、絶対に間違えないと断言してもいいでしょ?それでも、読み進めて行ってしまうのは、読書好きの哀しい性なのでしょうかねぇ。ま、大まじめなトリックあり、そんなバカなと思わせる話ありで、片意地張らないで、楽しむにはもってこいです。短編集なので、通勤の電車の中で読むにはちょうど良いと思いますが、読みながら一人でニタニタしていると怪しいヒトに間違われるのでご注意を!

1投稿日: 2015.01.03

黒い家

貴志祐介

KADOKAWA

怖いお話ですよぉ。でも現実の方がもっと…

映画ではゴーン・ガールが公開されています。これも女性が怖いです。でも、青酸カリで何人もの夫を殺したという事件があった直後では、そちらの方が怖くなりますね。現実がフィクションを超えてしまっている今の社会の方が、ホントのところ恐ろしいのかもしれません。 さて、話の方は、主人公が保険会社に勤めているという設定のため、保険会社の内幕?っていうのものぞき見ることができて、とても興味深い物があります。実際にヘンな加入者もいるだろうことは想像するに難くありません。大変なんでしょうね。そして、保険という物は自分から入ると言うより、勧誘されて口説かれて加入する物だという指摘にも、至極納得できるものがあります。 ストーリー展開の方は、始めはゆっくりめなのですが、途中から俄然スピードアップします。ページをめくる手を休めることが出来ません。正直言うと、事の真相がわかりつつある中で、あまりにも主人公が無防備な点が、少々不思議なのではあります。何やってんだよぉ、危険が迫っていることがわからんのかい!と、突っ込みを入れたくなりますが、ま、それも小説ならではの所なのでしょう。サイコパスなんて信じたくはありませんが、実際には存在することも確かなようです。ひょっとして身近なところにもと思うと、背筋が寒くなります。そんな気分に浸りたい方は、是非どーぞ!

6投稿日: 2014.12.23

創られた「日本の心」神話~「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史~

輪島裕介

光文社新書

演歌を創ったのは五木さんだったのだ!

ひろしではありません。寛之の方です。本を読むとわかります。 さてその内容は、タイトルの副題の通りです。 「美空ひばりは演歌歌手なのか?」冒頭のこの「はじめに」を読むだけでも大変興味深い物がありますが、全体としては、流行歌、歌謡曲、J-POPを解説しつつ、膨大な文献資料をもとに論じた一つの日本文化論であります。 まず、第一部において、歴史が語られます。明治、大正時代からの話は、その曲を知らなくても十分楽しめました。それに、ついこの前まで存在していたレコード業界の決まり事?のような裏話もなかなか面白かったです。そして、第二部から、所謂「演歌」ってなんだ?という核心に迫っていきます。最後の章は「昭和歌謡の死と再生」というタイトルで、阿久悠の死去の影響を語ります。 私は昭和34年生まれでありますが、特に、1970年代以降の歌謡史は、懐かしい名前、懐かしい曲がバンバン出てきてとても興味深く読ませて頂きました。たしかにあの頃、演歌なんていう単語はなかったし、美空ひばりが神格化されていたという意識もありません。 また、「演歌」の音楽的スタイルは、日本的、伝統的なものばかりではありませんし、うらぶれた酒場を舞台とし、どうしようもない男と耐える女を歌えば演歌というわけでもありませんよね。確かに、高度成長期に取り残された人々の鬱積が、今日の「演歌」というイメージを作り上げたのかもしれません。 では、今後ますます広がってゆくであろう格差社会の中で、人々は何にはけ口を求めていくのか?これも興味深いところでありますが、ニューミュージックがいつの間にやらJ-POPと呼ばれるようになったのと同様、演歌という単語もいずれ死語にになっていくのかもという指摘も、なるほどと納得できるものでした。 一方、アメリカにはジャズ、フランスにはシャンソンがあるように、日本には艶歌があると、北島三郎が言ったという話がありますが、この本を読むと、何故、世界では「演歌」が認知されないのかわかる気がします。おそらくそれは、ジャズもシャンソンもカンツォーネもタンゴもラテンも、そして日本の民謡や童歌も、すべて網羅されてチャンプルされた楽曲だったからではないのでしょうか。これも、日本人の文化を象徴しているのかもしれません。ただ言えることは、一つの楽曲を聴いて、「演歌だねぇ。」と思ったとき、理屈では言えないけど、我々世代では暗黙の了解ができるのもまた、事実なのであります。 ぬるめの燗酒とあぶったイカとくれば、BGMは演歌でしょう、ねぇご同輩!

1投稿日: 2014.12.23

それぞれの終楽章

阿部牧郎

講談社文庫

人生の黄昏が見えだした頃に読んでください。ジワッとしみ入ります

調べてみると作者が54歳の頃に出版されています。ちょうど私が今その年代です。もうどうあがいたって、今より悪くなることはあっても、今後の人生において、ドラマチックでハッピーな展開は、期待できそうもありません。そんな年代の人には、きっと共感できるモノがあると思います。 自殺した同級生の葬儀に出席するため、久方ぶりに故郷に帰るところから物語は始まります。その風景、友との語らいを通じ、己の少年時代、青春時代の思い出がフラッシュバックのように蘇ってきます。何はともあれ野球だったこと、父親との確執、自分の弱さとの葛藤、それが現実の時間と交錯して、主人公の心の中によぎります。 人はいつか必ず死を迎えます。その終楽章が見え始めた時、誰しも生涯を振り返りたくなります。これでホントに良かったのか?でも、これよりほか無理だったしなぁ。だけどもし、あの時に…。こんな想いに、先に逝ってしまったアイツは、どう決着をつけたんだろうか?タイトルの「それぞれ」とは、登場人物のみならず、読み手も含めたものなのでしょう。そんな黄昏を迎えつつある年代の者には、心にしみます。 また、話の構成は、時代が現代と過去を行ったり来たりするので、少々煩わしい部分もありますが、時々びっくりするような表現にも出会います。たとえば、50過ぎの男について、「心の底はみんな少年なんです。世渡りの必要上、大人みたいな顔をしている。なにかあると、仮面がはがされてしまうんです。」とか、「賛美歌」について、「はっかをたべたときのように、のどの奥が透き通った感じになる。」等々。こんな表現、どこかで使えそうじゃありませんか?

1投稿日: 2014.12.13

テロルの決算

沢木耕太郎

文春文庫

作者の筆致が冴えるノンフィクションです。

社会党委員長・浅沼稲次郎が右翼の少年・山口二矢に壇上で刺殺されたのは、1960年。私が1歳の時です。現代史の中の一つの事件として、衝撃的な写真ととともに記憶にはありますが、深く考えたことはありませんでした。 まず、1960年10月12日の日比谷公会堂まで、二人の人生の軌跡を丁寧にたどります。浅沼委員長、山口少年双方がどのような人物だったのか、生い立ちは?家庭環境は?学生時代は?等を詳細な調査とわかりやすい文体、そして、あたかも小説のような書きぶりで解き明かしていきます。テロリストとしての山口二矢がコトに至るまでの心象風景は言うまでもなく、それ以上に、浅沼稲次郎の戦前から社会党委員長になるまでの紆余曲折?の生き方も、とても興味深いモノでありました。また、なぜあの衝撃的な報道写真が撮ることができたのかも、解き明かされます。しかし、この本のスゴいところは、この事件の後のことに沢山のページを割いていることです。つまり、これが「決算」と言うことです。さてその決算報告は…。 考えてみれば、当然のことなのですけど、双方に仲間、友人、知人、そして家族がいるわけで、事件が起こった後のそれぞれの様子を詳細に追跡しています。さらに年を経過したごとに書かれた「あとがき」が3つも掲載されています。 この本を読む前は、一つの事件の経過をたどるモノとして手に取ったのですが、最後まで読み、3つの「あとがき」を読んだ後は、まったく印象が変わりました。これは、人としての一生を深く顧みる、示唆にあふれた、紛れもなくノンフィクションの「金字塔」であります。

2投稿日: 2014.11.30

佃島ふたり書房

出久根達郎

講談社文庫

「書籍」好きには、たまらない一冊です

本屋さんが舞台だったり、図書館が舞台だったり、そして、本そのものが題材だったりする小説は、あまたあります。いずれも、「本」に対する愛情やこだわりが根底に流れ、本好きにはたまらないものばかりでありますが、この小説もそんな一冊です。 でも、「本」というより、「書籍」といった方が的を射ているかもしれません。電子ブックを読んでいても、本当は、もし大きな大きな書庫を持つことが可能ならば、大好きな本を並び連ねてみたいという願望を誰しも持っているはず。そして、一度くらい古本屋さんをやってみたいなんて思ったことがある人も多いはず。とくに一昔前の本は、装丁からして凝っていますもんね。 この小説は、そんな「書籍」好きには堪らないお話です。舞台は、東京佃島の古本屋。そして、時代は、昭和から関東大震災前までさかのぼります。下町、そして猥雑で混沌としていた時代。そこに生きる人々。ほら~、これだけでもう触手を動かされるでしょ? 物語は、昭和39年、佃の渡しがなくなろうという時、梶田という人が久しぶりに昔働いていた佃島の古本屋を訪ねるところから始まります。その古本屋に住む母娘とこの男の関係、少々ワケありらしい、なんていう冒頭から、古本屋の仕入れの仕組み等興味をそそる内容が続き、梶田の過去話として、関東大震災、そして、幸徳秋水、菅野スガ、平民社まで登場します。あの混沌としていた時代から高度成長期にかけて、必死に何とか生きてきた庶民の息づかいがヒシヒシと感じられる、流石の直木賞受賞作であります。 筆者は書店で働いた経験があるとかで、「あとがき」にも本や本屋さんに対する愛情が感じられます。物語上の「ふたり書房」の「ふたり」とは最後まで謎なのでありますが、この「あとがき」を読むと、筆者の切ない思いが伝わってきますよ。

3投稿日: 2014.11.17

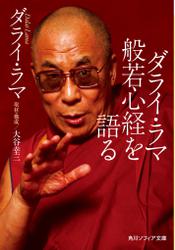

ダライ・ラマ般若心経を語る

ダライ・ラマ,大谷幸三

角川ソフィア文庫

「語る」としているところが、ミソ

つまり解説しているわけではない、と言うことですね。ダライ・ラマが素人向けに講義しているわけではなかったのです。 筆者の大谷幸三氏について、私は全く存じ上げませんでしたが、ノンフィクション作家であり、インド通であるとのこと。そして、彼が行ったダライ・ラマのインタビューの内容を骨格にして、この本はできあがっています。 しかし、般若心経については、入門書から専門書まで数多くの解説本が出ていますが、私にとってこの本は、難しかった。だからなかなか先に進めませんでした。筆者は仏教の専門家でも何でもないとのことですが、当然のごとながらダライ・ラマの「語る」コトバを理解するためには、読者のために仏教について解説せざるを得ず、話はどんどん難しくなっていくというわけですね。 仏教関係にちょいと興味があるという人は、一度手に取ってみるのも良いでしょう。「空」については、「相互依存」とされており、他にも色々と霞が晴れるような箇所があるやもしれませんよ。

5投稿日: 2014.11.17

くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー

いいね!された数863