NARUTO―ナルト― モノクロ版 72

岸本斉史

週刊少年ジャンプ

ぶれてるようでぶれてない

とうとうNARUTOが終わった…。 Reader Storeのキャンペーンに乗じて過去の刊を読み返してみたけど、NARUTOって話がぶれぶれなようで、実は最後まで芯がしっかりしてしていたことに気づかされた。 孤独と絶望がベースにあって、そこから這い出そうともがくのがナルト。で、そこから抜け出そうとしないで破壊行為に走る敵。それを体当たりで、全力で止めるナルト。その構造だけは1巻から最終巻までぶれてない。その意味で、岸本先生はこの最期はかなり初期から決めてたはず。 そこに至る経緯は色々なものに振り回されてぶれぶれなんだけど…。捨てられてしまった伏線を探して読み返すのも一興かもしれない。サクラが幻術タイプとか…笑 本刊もサスケの理屈がさすがに腑に落ちなかったので★4にさせていただきました。 それはさておき、これだけの長さの物語を描ききったことに敬意を表したい。岸本先生ほんとお疲れさまでした。 NARUTOは、絵をよく見ないと何が起こったかおいてかれるトリック戦の描き方が秀逸で、初期のカカシ、イタチ、それにデイダラ戦あたりとても好きでしたね。 次回作にも期待してます。 また少年誌でかくかなぁ?

5投稿日: 2015.02.09

目玉焼きの黄身 いつつぶす? 4

おおひなたごう

月刊コミックビーム

まさかの「食べることに興味がない」回が

もう4巻目ということでそろそろネタ切れか…? チャーハンの食い方まで来ちゃったし…と思ったら、まさかの「食べることに興味がない」をテーマにした回が。 私は食べること大好き派なのだが、確かに過去に食べることに興味がない人はいた。小学生まで夕飯というのはチキンラーメンだと思っていた友人、お昼に誘うと「午後ティーでいいから行かない」といい、たまについて来たと思えば味噌ラーメンの野菜だけで「もうお腹いっぱい」と言い放った友人…衝撃…。 「いろんな料理ごとに、その食べ方で一悶着起こす話の作り方」に慣れたところで、まったく違う角度からせめてくる手腕は、まるで老獪な変化球ピッチャーに三振を取られた気分。山本昌的な。知らんけど。 なぜ食べることに興味がないか、興味がない側の視点もちゃんと書かれていて、そっちを悪者にしないのも好感触でした。 一人で食事をとることの悲しさも書いていたりして、なんか意外と深いぞ、おおひなたごう。 「くだらない内容」を「大袈裟なマンガ表現でずらてしくる」笑いは相変わらず絶好調で電車で吹きそうになりました。 巻末にはアニメの監督との対談がありこれも面白かった。安定の第4巻です。

4投稿日: 2015.02.04

七つの大罪(12)

鈴木央

週刊少年マガジン

先を想像すらできない

ああ、こういう展開か、と思う前に次の展開が始まって、もう先を想像すらできなくなってきた。 昨年は東京グールの最終巻の密度にやられたけど、それに近いものがあるかも。あれよあれよとキャラが死んだり助かったりします。 しかし、魔神の造形のおぞましさ、すごい。鈴木先生はキャラデザも秀逸だと思う。 最後の展開も読めない…。 いやはや、アニメ化して人気が出て、さらに面白さがとまらんですな。

7投稿日: 2015.01.15

ワールドトリガー 9

葦原大介

週刊少年ジャンプ

大盛り上がりの大規模侵攻編、最終局面

6巻から続く大規模侵攻編も大詰めを迎え、最終局面に。 上から目線だった敵の中心人物も余裕がなくなってきて、ボーダー(味方側)の実力の高さと、スキルの相性によっては実力が上の相手でも優位に戦いを進められる組み合わせの妙にこのマンガの面白さの真骨頂を見る感じ。 ワールドトリガーの世界観をなす細かい設定がストーリーに最大限生かされる緻密な展開は、とっても理系的な脳で考えられているなぁというか、作者がどこまで考えてから作品を描いているか想像しながら読むのも楽しい。 意外なことにジャンプ本誌だとけっこう後ろの方に掲載されていて、なるほど小中学生には理解されにくい部分が多いかも・・・(登場人物が多く、設定をちゃん踏まえないとわけがわからなくなる)という気もするけど、今連載中の少年マンガでは屈指の面白さだと思う。 (連載期間に比べ、大規模侵攻編が長めなのでついてけなくなっている人は結構いる気がする) よく考えるとボーダー側でまだ活躍していない太刀川さんとかもいたりして、まだもう一盛り上がりありそうな気配。 早く続きが読みたい。

6投稿日: 2015.01.07

3月のライオン 10巻

羽海野チカ

ヤングアニマル

男性の役割ってやっぱり存在する

明けましておめでとうございます。もう2015年になりましたが、昨年ヒットした「アナと雪の女王」。姉妹の愛を中心とした本作の個人的な感想は、もうおとぎ話ですら王子様は必要とされず、男性の役割ってもうないのかと。女性の強い時代もいいけど一男性としては色々と考えてしまったものです。 しかし、本刊は男性の身勝手さと強さのぶつかりあいが展開され、女性だけで生きていくことの世知辛さを思い知らされます。 私自分の母親も早くに父(祖父)を亡くし家に男性がいない期間があり、そのときに泥棒に何度か入られたと。父と結婚するととたんにそれが止んだという話を聞いていたので、本刊の川本家のじいちゃんが倒れてからの展開はぞっとするものがあります。 将棋のほうは順調に迫力を増す桐山くんですが、一人の大人、男性としても胆力がついてきました。男の成長は年齢ではなく、乗り越えてきたものの困難さなんだと言われているようで胸に突き刺さります。 最後の先生のセリフが何回読んでも死ぬほどかっこいい。こんな男になりたい。 ウミノさん自身も苦労されているようで回復を祈ります。この素晴らしい作品を描ききっていたただきたいなぁと。

6投稿日: 2015.01.01

懲役339年(2)

伊勢ともか

マンガワン

階層の固定化に抗うレジスタンス

富裕層と貧困層の階層が固定化される、という問題はアベノミクスでもまことしやかにささやかれているけど、このマンガではその「階層化」を生まれた環境はおろか「前世」にまで個人の責任へと押し付けるとんでもない設定が面白い。 1巻ではその制度に疑問を持ち始めた人が出現した程度だったが、2巻では組織だったレジスタンスの活動が見られるようになる。さらには、レジスタンスがリーダーに担ぎ上げようとしたのが最も理不尽な前世、懲役339年を負わせられた「ハロー」であるあたりがうまいストーリーだと思った。 とはいえ体制側も切れもの「オレンジマン」が老獪な動きを見せていて、これがどう転ぶかがこの先の見どころか。 この人のマンガは手塚治虫とか藤子不二雄(A)的なところがあるな。 単純化された人物の書き方は藤子不二雄(A)っぽい。 ディストピア的な世界観と体制をひっくり返そうとする構成は火の鳥っぽいかもしれない。 体制側が、宗教の教義を信じておらず、体制の維持、利権の確保の手段として割り切っているあたりも火の鳥の太陽編っぽくて社会風刺が効いている感じ。

3投稿日: 2014.12.24

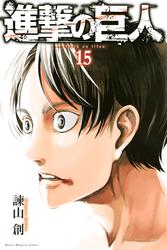

進撃の巨人(15)

諫山創

別冊少年マガジン

今までになかった表紙の意味するものとは

「進撃」の表紙デザインは、 1)おぞましい巨人+小さい人間 か 2)調査兵団のメンバー のパターンしかなかったのだが(人と人の戦いが中心となる13、14巻は②となっていて、内容とリンクしている)、 本15巻はそのどちらでもない、斬新なもの。 初めて見たとき何?書きかけの仮のやつ?と思ったが違った。 真っ白な背景に、何か知りたいような、知りたくなかったような衝撃的な事実に気づかされて呆然としているような、そんな表情のエレンだけが書かれている。 本刊を全部読むとその意味が分かります。 とうとう来たな。 (『「あの場所」に行かないでこの展開か!』と叫んでしまった・・・・・・・)

16投稿日: 2014.12.10

獣の奏者 I闘蛇編

上橋菜穂子

講談社文庫

あらゆる人に読んでもらいたい王道の物語

無駄がない、正面から書かれたまさに王道の物語。 ストーリー、文脈の蓄積によって初めて伝わる「ものがたり」の力をまざまざと思い知らされた本当の名作。 あっという間に4冊読み切ってしまった。 私自身、一癖ある物語が好きだったりして(村上龍の「半島に出よ」とか大好き)、王道の小説ってあまり読んで来なかったのだけれど、 この上橋菜穂子さんの文章は、無駄がなく、文学的な表現に耽溺することなく、かといって物足りなさもなく、あらゆる文章表現のお手本にしたいくらい。 表現力はいわずもがな、この作家の凄いところは、いや、全部がすごい。 「闘蛇」「王獣」という架空の獣の生態と、「真王(ヨジエ)」「大公(アルハン)」の政治の世界を巧みに組み合わせる構成力、 子供の視点と親の視点、種族の視点を多角的に描ききる人間そのものに対する深い洞察、 何よりも主人公エリンをはじめとした苦難に立ち向かう人々の苦悩と、ぎりぎりで譲れないところで発揮される人間としての強さ、 親、子、師弟、友人の間に芽生えるとても深い愛情と責任感。 自分ではいかんともしがたい状況に置かれ、理性で考えれば先に暗い結果しか想定できなくても、 それでも自分の胸の底にある確信を信じて突き進む勇気。 「人は、自分たちがなにをしていて、それがどんな結果を招くのか知るべきだと思う。どんな知識も、隠されるべきではないと思う。 人という生き物が愚かで・・・どうしようもなく愚かで、知識を得たときに、それを誤った道に使ってしまうとしても、それでも」 という一節が深く心に残った。 この本には、自由ということは何なのか、生きるとはなんなのか、知るということ、知ることへの渇望が描かれている。 児童文学のように扱われることがあるようだが、児童文学ではなく、子供にも読んでもらって様々なことを感じてもらいたい本。 特に後半2冊は30代以上でないとわからない視点が多いように思う。 あらゆる人に読んでもらいたい名作です。

20投稿日: 2014.12.01

異国トーキョー漂流記

高野秀行

集英社文庫

ヘンテコな旅に出たくなる

滑稽な英語でヘンテコな旅がしたくなる。 小さなバックパック一つで日本を飛び出し、タイはバンコクのホテルで「ルーム!ルーム!」しか言えずに狼狽した経験を持つ私には、妙な懐かしさを覚える良エッセイだった。 暗黒舞踏に入れあげるフランス人、広島カープフリークの盲目スーダン人、ドラえもんにそっくりなハーレー好き中国人、日本のマイケルジャクソンになりたいザイール人、亡命同前に日本に流れ着いたイラク人・・・筆者が出会ったどこか変わった外国人たちを通じて東京が「トーキョー」になってくる。 ヘンテコという言葉がこんなに合う作家もそういないだろう、このタカノという人、場末の居酒屋で国籍混交黒ホッピー飲み会をしたい。 片桐はいりの「グアテマラの弟」にも通ずる奇妙な国際感覚。日本人だって、言葉なんて洗練されてなくたって、人は通じ合えるんだ、と勇気が湧いてくる。 日本を訪れる外国人観光客は年間1400万人を超え、東京に住んでいると外国人を見ない日の方が珍しくなった。 外国人とのコミュニケーションにアレルギーがある人も、こういう本から入っていくと抵抗ないのではないかなぁ。

4投稿日: 2014.10.28

東京喰種トーキョーグール 14

石田スイ

週刊ヤングジャンプ

発売から2週間。何度読んでも咀嚼しきれない

東京喰種。初見では寄生獣の現代版で亜人の劣化版マンガ、くらいの印象でそこそこ面白いのでテンションはあまり高くないままなんとなく購入していた。 アニメ化でオープニングのかっこよさと月山さんのキレッキレぶりに一つ興味度が上がった。そこで、本刊である。 あまりの密度についていけず、適当に読んでいた過去巻を読み漁るが、わからないことばかり。一気に2014年度トップのマンガに躍り出た。衝撃。 1巻で5~6巻分の展開があり、ふつう1話かける重要なシーンを淡々と1ページで進んでしまう。 グールならではの詩的な表現と狂気が織り交ざり現実が釈然としない。 悪い夢を見ているままもう全部終わってしまうと思ったら想像だにしなかった現実が突然頭をもたげる。 これで混乱しないわけはない。しかも何年も前にちゃんと伏線が引かれていたという・・・。 まだ読んでいない人は、この巻を読むためにシリーズを買い始める価値、ありますよ。 どうやら、続くらしいけど。

8投稿日: 2014.10.27

クラフト★ビア★マンさんのレビュー

いいね!された数603