ルームメイト(下)

武富健治,今邑彩(中央公論社)

ビッグスピリッツ

”ルームメイト”に侵食されるか…

犯人は誰か、いよいよ完結の最終巻です。 もうここにたどり着いたら読むしかないでしょう。 ネタバレになるので詳細は書けませんが題名の解釈についてのみ書かせて頂きますと、「ルームメイト」とは、麗子と名乗っていたルームメイトのことだけではありません。 2巻まで読んだ方にはお分かりだと思いますが、自分の脳内にいる別人格と肉体をシェアしていることを指しています。 怖いですよね。 (ちなみに実写版の映画とは違うオチです) あなた自身にも、または身近な人にも、存在しているかもしれません…御注意下さい。

1投稿日: 2016.02.17

宗像教授異考録(3)

星野之宣

ビッグコミック

時空も(思考すら)超越する歴史ロマン・マンガ

内容は、 ・人穴 ・鬼の来た道 ・神在月 の三章になります。 主人公の宗像先生が遭遇する事件(災難?)と歴史探究のお話です。 マンガですから当たり前かもしれませんが…相変わらず都合の良いマンガです。 考察するにしても時代の違いを全く無視しています。 まだ第三巻までしか読んでいませんがこの先にはUFOとか出てきて宇宙人が古代からの歴史を読み解かせてくれるかもしれません。 歴史の解明はロマンなのですが現実は偏った有力者の大先生たちによって捻じ曲げられています。 考古学にしても出土しない限りは検証しませんので、土地を掘り返す都市部や開発地域しか存在していないに等しい扱いをしていたり、発掘は地元の教育委員会が取り仕切るので古代には存在しなかった都道府県の行政区分によって情報が制限されていたりするので、古代の文化伝達とか交易文化圏とかルートは全く無視されています。 荒神谷で大量の銅剣と銅鐸が出土する前はいくら大陸と接する日本海側に文化圏が存在していたと言ったところで「近畿には出土がほとんどない」として無視され続けました。 多過ぎる出土品がたまたま一か所にて発見されたからと言って他にだって埋まっている可能性だってあるのにそれも「有り得ない」と無視されましたが、今となってはその後に追加発見含めて、銅鐸でも荒神谷以外にも例えば淡路島でも多く発見されて今では歴史観が変わっています。 少し以前には考古学の都合の良い大発見を何度も掘り出して「神の手」と呼ばれ賞賛されていた研究者が実はねつ造を続けていたことのがバレたこともありました。 近年、耳が聴こえるのに難聴のフリをして、譜面も掛けないのに大作曲家として持て囃されていた人がいましたが、それと同じで身近な人は気付いたはずですが、露見するまでは事実に背を向けて黙殺するのが人の常であり、悲しいことですが歴史も同じなのです。 宗像先生もここまで都合よく出土していたり発見していたら果たしてどうなのか…と想像してしまいました。 それにしても、ちょっと歴史ロマンを感じさせ、男と女が登場し、発見があったり、事件に巻き込まれたり、とまんま2時間ドラマみたいな話ばかりです。 ま、だから面白くてウケるのでしょうね。 長野県から岐阜県にかけて地下洞窟がつながっていたとか良く言えば奇想天外の展開(悪く言えば地質学を完全無視!?せめて中央構造線に沿うとかねぇ…) ロマンに無粋なことを考えずに楽しんだ方が良いかもしれませんね。 (とは言え、都合よく描かれているだけなのでこの本に記載の歴史の解説を本当だと思ってはいけません。念の為に…)

0投稿日: 2016.02.16

宗像教授異考録(2)

星野之宣

ビッグコミック

マンガとして楽しみましょう

内容は、 ・花咲じじい ・三角縁神獣鏡から卑弥呼→邪馬臺国(邪馬壹国)の場所についての論争。 ・七夕の織姫と彦星 の3つです。 第一巻に比べるとストーリー性が出てきて読み易かったです。 (何が描きたいのか五里霧中だった第一巻に比べると方向性が出てきていますのでこの第二巻から読まれることをお勧めします) 読む前にこう書いては申し訳ないのですが…よくもまぁこじつけたものだと…面白いのですけどね。 見解として面白いところはありますがあくまでも作家の調べた知識のないだけの話であり実際の全てを把握した研究者ではないので思考で抜けている部分が多い。 日本海側の交易文化圏がすっぽり抜けている。 日本の神話と、海外の神話で似ている話を上げるときりがないくらいですし、例えば独特の言語の方言が似ているからと言って交流があったとは限らない。 日本語と同じ英語の言葉もありますし、日本語の中でも方言で例えば名古屋弁と京都北部の丹後弁とが似ているのだってあります。 ともかく似ているからと言って必ずしも関係性があるとは限らない。 そして時間は飛ばないというこ。 この作品も読む上で大切なことなのですが、このマンガは風習や古代史や伝説などの解釈本ではありません。 壮大なつじつま合わせ話であり、さしたる知識も研究もせず、このマンガの内容を真実だとは思ってしまったり、歴史を知った気になってはいけません。 『こういう考え方も出来て面白い』と思いましょう。 それをよく理解して読めば実に楽しいマンガですよ。 なぁ~んて小難しく書くよりも、 「七夕伝説とミノタウロスには関係性があるのかも!?」 と書く方が面白く感じられるかもしれませんね。 楽しみましょう。歴史とは分からないからロマンがあるのですから。

0投稿日: 2016.02.15

宗像教授異考録(1)

星野之宣

ビッグコミック

こういう研究者が学会にいてくれれば…

こういう教授先生が学会に多くいれば日本史の解明も進んで、教科書ももう少し分かりやすくなったかもしれません。 学者を志したこともある端くれの当方が象牙の塔で感じたのは、学者先生と言われる人たちはその分野の知識は実に豊富なのに、その分野を除くと世間の常識ですら知らない人たちが実に多い。 歴史分野もそういう人が多く、宗像先生みたいな人は学界ではいませんし、いたとしたら実に変人の異端児扱い。 そりゃそうですよね。 正常な中では異常は目立ちますが、逆に異常ばかりの中では正常だと目立ちエラーとして排除されます。 驚くほど思考が凝り固まっていて自由な発想はもちろん思い込みを長年信念と勘違いして研究し続け、持論を盲信して言い訳みたいな根拠を言い続けます。 輪を掛けてマズイのは日本人気質でその机上の空論でもその道の大家ならその人が亡くなるまで反論も許されない素地があります。 なので、宗像先生みたいな広い見聞と自由な想像力を活かして研究者はマンガだけの存在なので、読んでいて楽しめました。 (別に学会の話ではないのですけどね) 本作ですがそういう(閉鎖"的"ではなく)閉鎖社会ということを知っている物としては痛快な漫画ではありますが、正直いえばシリーズの後の本の展開に比べるとこの第一巻はかなり我慢を要しました。 基本的には、歴史や伝承を解き明かすというお話なのでしょうけど、歴史探究モノでもなく、何かの推理モノでもなく、紀行モノでもなく…。 この第一巻だけ読むと作者の方向性が手探り状態で、読んでいても「いったいこのマンガは何を描きたいのか」と思われるかもしれませんので、このマンガは一巻から読むのではなく二巻とか三巻以降から読んだ方が良いかもしれません。 内容は、大よそになりますが、 ・イタコと遮光器土偶 ・山本勘助 ・キリスト伝来説 ・ブッダ という内容です。 読む前にこう書いては申し訳ないのですが…よくもまぁこじつけたものだと…面白いのですけどね。 見解として面白いところはありますがあくまでも作家の調べた知識のないだけの話であり実際の全てを把握した研究者ではないので思考で抜けている部分が多い。 各地に存在する、一つ目鬼や百足は地下資源を採掘する人たちで戦国時代には例えば山本勘助がその一人だったとか…どんなけ時間を超越してるんだ。 まぁ資源採掘者とも言えなくもないのですが(それを言うのだったら墨守(墨攻)を出しても面白かったなぁと思いますし、日本で言ったって百足よりも土蜘蛛伝説を出すべきでしょう)大和朝廷に逆らう者は化け物扱いなので大和のように”家”に住まず横穴式住居=横穴で生活している人たちを百足とか土蜘蛛とか言っていて、半世紀前までは地方では普段はいわゆる農業だったり山林業をしていても横穴を掘って資源採掘したり水を掘り当てたりと地下利用は当たり前でした。 キリスト教伝来の第三話にしても秦氏が出てきますが、秦氏だけでなく聖徳太子が蘇我氏と滅ぼしたと言われている物部氏も関連あると思いますし、作者は他の話でも古代の日本海側の文化経済圏について見識が無さ過ぎます。 ともかくこの作品も読む上で大切なことなのですが、このマンガは風習や古代史や伝説などの解釈本ではありません。 壮大なつじつま合わせ話であり、さしたる知識も研究もせず、このマンガの内容を真実だとは思ってしまったり、歴史を知った気になってはいけません。 『こういう考え方も出来て面白い』と思いましょう。 それをよく理解して読めば実に楽しいマンガですよ。 歴史とは分からないからロマンがあるのです。

0投稿日: 2016.02.15

キミイロフォーカス 1

千明太郎

月刊少年チャンピオン

妄想中の方、どうぞ。

セックスどころか乳首描写はないですが青いエロスを堪能できます。 中学生か、そのレベルの対女性経験&妄想狂の具現化マンガですね。 カメラ好きの掲示板なんかで「高額なカメラはシャッター音だけで女が酔う」と書いている人のためのマンガでしょう。 異性への妄想毎日の中学生と、上記のカメラ・ヲタの人たちにはお勧めで★5です。 (大人の方は★1以下です)

0投稿日: 2016.02.13

和算に恋した少女(1)

中川真,風狸けん

ビッグコミック

ある意味ではリアルな江戸のお話

うーーん…面白いと思わせる漫画になっていることには変わりがありません。 マンガの中にも登場しますが、日本には江戸期に和算を大人の知恵比べの遊戯として嗜み、中には神社に絵馬として奉納される文化があったのは事実で、何のになしに見過ごしていますが、神社の境内の中に大きさはまちまちですが奉納されている大型の絵馬には馬などの絵の物だけでなく、和算の計算を出題していたり解いたりしたものがあります。 大きな神社だけではなく昔からある小さな神社などにも探してみるとあったりしますので楽しいですよ。 さて、本作についてですがそんな江戸期の算術が好きな小娘が事件を解いていく話なのですが、事件と言うか謎を解いていくだけです。 謎のカラクリの計算を言葉と絵でうまく説明できてはいるのですが、ストーリーとしてはその計算で誤魔化されている部分がいくつかあります。 ちなみに出てくるものは数学というよりも数字遊びというか数字のトリックであり、数学ではなく算数レベルの内容です。 このマンガが先なのかも知りませんが、計算で事件を解いていく湯川博士が主人公のドラマ以降、こういう計算で事件解決する作品をいくつか見ますが、面白いって言えば面白いのですが…先述の通り、これは数学でも算数でもなく、数字のトリックでマジックみたいなモンなんですよね~。 (バブル期などのホットドックプレスか何かの記事で「女の子の年齢をヒントの数字から計算で解き明かす数字トリック」なんてのがあったのを思い出しました←今じゃあコンパ芸にもならないでしょうね(笑)) 江戸時代って文明的なものは何もなかったと勘違いされていますが、実はそうじゃないんですよね。 江戸末期に日本を訪れた西欧人が日本人の識字率の高さに驚いた話は有名ですが、それだけでなく訪れた西欧人が数学の知識があれば数学的にもひろく知識を有していたと驚き記録されていたことでしょう。 (例えば現代の地図とも劣らない日本地図を測量した伊能忠敬も、測量技術だけでなく和算で計算して地球一周の距離を計算していたりして結構、当時から数学は発達していたのです) これはマンガですがこういう小娘でも計算ができる子がいてもおかしくないのが実際ですのでちょっとリアルな話だと思って読むのも面白いですよ。

0投稿日: 2016.02.13

だがしかし(1)

コトヤマ

少年サンデー

お口の幼友達の専門店とそれをこよなく愛する人たちのお話。

「雑草と言う草はない」 とさる高貴な御方の名言がありますが、駄菓子と言われ蔑まれたジャンルながら子供の頃には一度は食べたことがありそれを買ってもらうために親に媚びへつらった経験が誰にでもある日本の隠れた銘菓。 大人になればあまり買わなくなり1つで駄菓子が大人買いできるやれどこそこのスィーツに指向が向く者もいますが、中には幼少期に親の躾の方針などで買い与えられず、行列店の限定スィーツよりも憧れの対象にすらなっ…る人はまずいないだろうが、それでもいわゆる奥地の恋人ではなく竹馬の友として幼馴染ともいえる存在。 それが駄菓子。 そしてそれだけを売っている(そしてどのお店もなぜかジャングルみたいな)専門店=それが駄菓子屋です。 (そういえばどこの駄菓子屋も総じてやたら店内いたるところの上からも商品がジャングルの雑草みたいな陳列してある…あ、ドンキって行くと落ち着くのは駄菓子屋のイメージなのかも…) 前置きが長くなったが、そんな駄菓子を専門とする専門店が駄菓子屋で、本作品は(さらに、どーでもよいことですがお気づきの通り前から読んでも後ろから読んでも同じ「しかだだがし」こと)シカダ駄菓子を経営している8代目の父と、マンガ家を夢見て後を継ぐことを拒んでいる息子のいる辺境の地=田舎の駄菓子屋にやたら駄菓子愛の美少女が来店して巻き起こす騒動が大まかなお話。 後を継ぐことを否定しながらも、息子がやたら駄菓子および駄菓子屋の現状把握が長けている9代目(本人否定)の息子と、やたら駄菓子愛の美少女と、息子の幼馴染の兄妹などと、8代目の父が騒動を起こしながらも実に楽しそうで私は好きです。 正直、この作者の描く女の子の目って苦手なんだけど…ストーリーと内容が面白いので読んじゃっています。

1投稿日: 2016.02.12

安部窪教授の理不尽な講義(1)

滝沢聖峰

ビッグスピリッツ

学生時代にこんな教授がいて欲しかったなぁ…

殺人事件を数式で解き明かす、フジTVでドラマや映画化された二枚目教授の作品とは真反対で、名前の通りに太ったオッサン教授であり、唯一似ているのはその傲慢極まりない性格くらいであり、 「安易に『超常』などと言うべきではない」 と超常現象を全く信じない理論派教授が周囲でまき起こる不可解な事象を解明していくストーリー。と単純には書くでしょうが、実際には違います。 本作の主人公の安部窪教授は本当のところはオカルトや超常現象に興味津々だからこそ、その不可思議な事象を本物かどうか知りたいだけと私には思えます。 不可思議なモノを畏れるのも生み出すのも人間であり、そして解明したりするのも人間なんですよね。 傲慢極まりない性格とされている教授ですが、不可思議な事象への探求心や好奇心にはとても素直な教授です。 (途中の話の最後で宮嶋さんが怒ったタコ事件の「ホクサイ」が何かは「北斎」「蛸」で検索すると見れると思います) 「N・A・S・A」の頃の浦沢直樹風で私は絵的にも良かったです。 もちろん内容的にもお勧めできるストーリーでした。

0投稿日: 2016.02.10

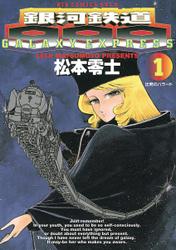

銀河鉄道999(3)

松本零士

ビッグ ゴールド

時代を超えても読んで教えられる作品。つまり名作です。

銀河を999号で旅する哲郎とメーテル。 どの話も深みがあり、考えさせられる内容で、第三話の「一人が幸せに生きていくためには誰かの犠牲が付きまとう」という仏教でいうところの”業”の話も印象的でしたが、私は第四話の「泥のメーテル」は現代の若者に多いニートの引き籠りの話であり、この話が作られた時代によく預言者みたいに作者の松本零士さんが作られたものだと感心するばかりでした。 また第五話にしても、今の日本の社会問題になっている格差社会ですが、描かれている昭和中期の高度成長期の経済成長で日本には貧富の格差が生じ、それまでの身分階級でもない格差に人の心が動揺していた時代の、もっと階層が低い格差社会が存在していた時代に得かがれているのですが、現代日本の社会問題にも通ずるところがあります。 第六話では、松本零士ワールドでは欠かせない女海賊エメラルダスが登場します。 蛮族となって寿命が尽きようとしても自由に宇宙を巡るエメラルダスを、「私は定められた銀河鉄道のレールの上だけをひたすら旅するしかない」と項垂れるメーテル。 しかし、すでに三巻の終わりまでに謎の声(の父親に)何度となく命を救われているのにも関わらず悲劇のヒロインと思っているメーテルは70年代の親に決められたレールに抗う世間知らずのお嬢様とも思えます。 昔はただの宇宙冒険SFマンガ(アニメ)で哲郎になって胸躍らせるだけでしたが、大人になってから読み返すと哲郎が星々で体験したりメーテルの言葉が感慨深く、より一層面白いです。

0投稿日: 2016.01.26

銀河鉄道999(1)

松本零士

ビッグ ゴールド

読んでない人は読む価値があり、かつて読んだ人は読んで涙しましょう!

機械の体をタダでもらえるという星に行くために銀河を運行する見かけは旧式なSL姿の銀河鉄道999に載って少年、星野哲郎と、謎の美女のメーテルが遭遇する銀河の旅の話。 内容としては999号に載る切っ掛けになった話から、火星やタイタンを経て、冥王星、そして四畳半までのお話になります。 アニメや劇場版でも登場するアンタレスやクレアさんやシャドウ。もちろん哲郎のトレードマークのマントと帽子と戦士の銃をくれた(劇場版ではトチローの母)も出てきます。 読み返して2016年の、マンガの時代では遠い未来だった現代ではツッコミどころもあるものの、それでも主人公の哲郎が体験する話の一つ一つが人の心根にとってとても大切な経験と訓えに溢れており私は道徳の教本にしても良いくらいだと感じました。 読んでいて実はあまりの素晴らしさに涙したのですが、その涙は感動もありますが、かつてはこのマンガを読んで、人生と言うレールを哲郎に置き換えて胸を躍らせて将来への希望と熱意を燃え上がらせていた自分が年を経て今、火星のオヤジになってしまったんだという郷愁を感じてしまったからです。 時に母のように寛容で、時に導き、そして強い女性で、そして母に似て美人のメーテルに女性の理想像を持った人は多いと思います。 (ちなみに私はメーテルも好きですが、どちらかと言われればクレアさん好きでしたけどね) 三つ子の魂というモノだろうか、ともかく私たちの世代でガンダムと同じくらいベースになった漫画。 そんなにアニオタでもなければカラオケの持ち歌すらない自分だが、読んでいてつい口ずさんでみると主題歌が一曲目が諳んじて歌えました。(それも佐々木功さん風に) その主題歌の歌詞が全てだと思います。 満点の煌めく星があるものの闇の宇宙という未来は光に満ちていると夢と希望があったのです。 四畳半の足立たちみたいに、今は何もなくても頑張れば夢は叶えられるという夢が描けた。そのボロ・アパートの大家のおばちゃんがそうであったように必ずしも満たされた生活ではなくても人としての心は満ち溢れていた人たちのかつての日本人が描かれています。 整備された未来都市でも心も無くそして満たされることのないお金持ちが住むメガロポリスとそれ以外の底辺部が住むスラム街であったり、楽園法で人が欲望のままに過ごして楽園を勘違いして過ごしているところだったり、まさにマンガに描かれている通りになっています。 若い人も是非、読んでほしいですし、かつて胸躍らせた人も読んで泣きましょう。 年を経ても感動するまさに名作です。今となっては預言書みたいな本です。 続き物ですが、この1冊だけでも十分に醍醐味と魅力が楽しめます。 たった一年しか使わない教科書よりも何十年も楽しめます。是非、ご購読を

0投稿日: 2016.01.26

竹桜さんのレビュー

いいね!された数31