総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

何がすごいのか上手く言語化できないけど、この作品は何かがすごい。 序盤まで何の話か全然わからないのに、グイグイ読ませる何かがある。 著者が描いたような近未来は訪れないであろうことに、少しほっとする。

0投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ人の心をここまでに繊細に描いた作品 読み終えたばかりでちょっと、しばらく考えがまとまらない。 第2部でトミーとキャシーのささやかな恋愛模様にキャッキャしてたのに 第3部、そんなの聞いてないよ ふざけんな…

0投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり前にドラマ化された作品。 その時から原作を読みたいと思いつつ、きっと難解なのだろうと決めつけて手元にあるのに読まずにいた。 全く難解な文章ではなく、寧ろ淡々と、感情を押し殺したような語り口で話が進んでいく。 あり得そうな未来。 身勝手な人間たち。 無感情にさえ思える主人公キャシーの語りが、その哀しみを印象付けている。

0投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

細かい心理描写や、語り手キャシーの独白の違和感、矛盾のようなものが、簡単じゃない人間の心を表してる気がして、じゃあこいつらは立派な人間じゃねえか!と思った。

1投稿日: 2022.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ何度も挫折しかけたというか、休読してしまった やっぱ私はカタカナの名前が沢山出てくる本は向かないんだなあ〜 でもさすが文章は綺麗で、ハマるとスルスルずっと読めた

0投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021年末の大掃除で発掘した本です、この本は2021年の間に読む本の様ですね。読みかけになっていたために、評価は「★一つ」にしております。内容が不満足だったわけではありません。 2021年12月29日作成

0投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログあらすじ 物語は、キャシーという31歳の「介護人」の回想から始まっていく。子ども時代を過ごした「へールシャム」での思い出。そう、この小説のほとんどは、イギリスのヘールシャムの私立学校時代のことに費やされており、キャシー、ルース、トミーという、二人の少女と一人の少年の共に過ごした日々がゆっくりと丁寧に描かれている。ごく親しい友人でありながら(だからこそ)、つまらない言い争いをしてみたり、それを修復しようとして相手の機嫌をとったり、自分だけはあなたの味方だということを誇示してみたり。他の人には言えない悩みをひそかに打ち明けたり、胸の中にしまっていた不安をぶちまけてみたり。三人の関係も交わされる感情も、誰にも覚えがあるようなもので、特別驚くようなものではない。小さなエピソードを積み重ねるようにして語られるその部分だけとってみれば、青春小説にも思えるし、宿舎付きの学校という閉鎖的な世界の中で繰り広げられる学園小説のようでもある。が、もちろん、それが全てではない。冒頭の語りの中に出てくる、「介護人」や「提供者」という言葉。それを読んだときに感じた違和感や疑問に対する答えを、語り手であるキャシーはなかなか明かそうとしない。そのせいで読んでいる間中、隠されている何かの存在を強く感じる。キャシー達の子どもらしい姿に懐かしい痛みを感じ、共感すればするほど、そこに忍びよる大きな影を気にせずにはいられない。 その影が正体を露わにするのは、物語も終盤になってからだ。とは言え、その遙か前からおおよその察しはついてしまう。彼女たちが生まれながらに背負っているその影は、現実的に考えれば「そんなことがあって良いのか」と憤りを覚えるようなもので、普通なら自暴自棄になってもおかしくない。それなのに当の子どもたちは、意外にもすんなりとその運命を受け入れてしまっている。不思議なのは、読み手であるこちらも、たしかにそういうものかもしれない、と思ってしまうことだ。人は親や環境を選んで生まれてくるわけではない。極端なことをいえば、森の中に放りだされた少女が狼を親として育つこともあるように、子どもというのは、生まれたときに置かれた環境を受け入れて育っていく。そこが閉ざされた世界の中であるならよけいに、そこでの常識に従うしかない。自分の身を守るためにも。 「へールシャム」の「先生」達は、ここが特別な「閉ざされた世界」であること、「外の世界」はこことは少し違うということを、少しずつ、それとなく子ども達に伝えていく。さりげなく行なわれるその「教育」のおかげで、生徒達はいつのまにか自分が特異な存在であることを自覚するようになる。まるで知らない単語をひとつ覚えるのと同じように、自然に受け入れていく。小説には、その部分が緻密に根気よく描かれている。そのせいで、当然感じるはずの憤りがうやむやになってく。子ども達と共に馴され、憤るよりもその先に待つものばかりが気になって、やがては、彼女達の人生を「見届けたい」とさえ思うようになる。 生まれたときから、最終地点を決められている人生。だからといってキャシーは、全てを諦めて放りだしたりはしない。どんな人生であっても、そこには友がいて愛があり歓びもある。自分なりの自分らしい人生を生きていける。 感想 キャシーありがとう。貴方は凄い こんな小説、心に残る。

0投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なぜ、美術品を作ることが奨励されているのか気になり、一気に読了。 主人公キャシーの視線から淡々と語られる。冷静で一定の距離感を感じたが、随所に切なさや不気味さが感じられた。何も疑問を持たず、システムを受け入れる人々の活き活きとした様子を振り返ると非常に切ない気持ちになった。

0投稿日: 2021.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021/12/2 まず一番大きな印象としては、カズオイシグロの独特の世界観である。どこか薄気味の悪い、何か不吉な予感のする、かと思えば明るい光が差し込むような。臓器提供を余儀なくされたクローン達の物語ではあれ、その現実を吹き飛ばすかのように陽気に動き回る登場人物たち。光と言えば、マダムの家に向かう途中の夕陽が印象的だ。暗い現実に向かいながらも明るい陽に包まれる。終盤に暗い夜道をヘッドライトで照らしながら車で進む描写があるが、パラレルな関係が認められるとも思う。 では、そんな世界を形作るテーマにもう少し踏み込んでみる。繰り返しになるが、これはドナー提供をして使命を終えるまでの物語であるため、その現実といかに向き合うべきなのかについての登場人物の言動と心情の動きを緻密に描く。 その中から決してSFにとどまらず、我々一般にも当てはまることがいくつもあったので、少し挙げてみたい。 ①教育の意義 ヘールシャムでは詩の朗読や、絵の授業がある。すぐに使命を終える者たちにこんな授業をして意味があるのか。 作中では詩や絵画を創る人の心の表出だと何度も語られる。そしてそれが延命できる救いになるかも知れないとも期待する。だがそれは叶わなかった。 ではここで詩や絵画が延命に役立たなかったから意味がないと切り捨てられるのか。いや、そんなことはない。なぜならたとえ延命できなかったとしても、心と心が呼応するはずだという「希望」があるから。個人的に、「希望」なくして芸術ではないだろうと思っている。どんなペシミストもその心を作品に昇華させることで救われるはずだ、という「希望」があるはずだと思う。 学校で教育できることは実利的なことはもちろん大事だが、人が生きていく上で絶対に必要な「希望」を見出す力を教えることである。 (余談)『オデュッセイア』を読んでから日々の仕事に「希望」を見出せるようになった。 ②科学との向き合い方 そもそも提供者が生み出された原因は科学の進歩によるし、また提供者の命よりも身内の命を救いたいという思いによる。 本書ではその提供者の命がいかに脆いのかを描く。これを読めば少なくとも提供者に肩入れしてしまうだろう。 また、セックスが異様に描かれる。これは子を産めない提供者にも心、愛があり、止むことがないということを示すためだと思う。モノや手段ではなく、今ここに存在する人間なんだということが生々しく伝わってくる。 ここにこそ、文学の本質的な役割があると思う。文学は見知らぬ誰か、話したくもない誰かのことを想像する力を養う。 読後に身内ではなく、提供者のことも同等に想像することができるようになれば、本書の一つの役割を果たしたと言ってもいいと思う。 最後に、メタファーも秀逸。ファスナーとラストシーンのゴミ。 ーーーーーーーーー メモ ・ドナーよりも自分の身内の命が大事 →そうだけど、そうではない。たとえ好きになれない、対話したくない人の思いや言動の背景に思いを寄せないといけない →文学の本質 ・セックスが異様なほど緻密に描かれる →科学では捨象される人と人との交わり ・なぜ教育をするのか(特に詩の授業) →社会で生きていく際に必要となる。学校ではそのサポートしかできない。人間ではないものに、人間たるものを贈る。『オデュッセイア』は日々の仕事に屈服せずに立ち向かう勇気を与えてくれる。 ・メタファーの多様 (ファスナー、ゴミ) ・独特の世界観 基本曇天。最後の夕陽が印象的。

0投稿日: 2021.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログだいぶ前から本屋で平積みにされていて、気にはなっていたのですが、ノーベル賞を取るに至りようやく読了。主人公のキャシーが淡々した語りで進む話は、かえって切なさがつのります。この作品で賞を取ったわけではないので、他の作品ももっと読んでみたいです。

0投稿日: 2021.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

少し読むのに時間がかかった, しかし緻密な設定と丁寧におられた伏線の回収に目を離せない. 一人の子供が大人になって,更に色々な物事を知りながらなお知らないこと,知りえた真実. 離されたくない「私」は,きっと私自身で,そしてそれは誰かの祈りそのものだったんじゃないかと思う.

0投稿日: 2021.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ日の名残り、クララとお日さまの後に読んだ。 三冊に共通しているのは、主人公がケアする者だということ、側から見たら何故それを?そしてそこまでできるの?と思ってしまうほど主人公達は何かを信じることに人生をかけている。 日の名残りと本作は自分の願い、生きるすべとして何かを信じるけど、クララはひたすらに相手のことのためだけに生きている。人間とロボットの違いなのか?この三作だけが共通項が多いのか、他の作品も読んでみたい。

0投稿日: 2021.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「美しい村 静かな暮らし 聴こえてくる魔物の足音」 映画『白いリボン』のあらすじ冒頭に書いてあったことを思い出した。魔物はオーバーかもしれないが、個人的に本書の特徴を捉えたフレーズに思えた。 全体を通して流れる不穏な空気。読もうとすればするほど胸が詰まり、読み切るのに根気が要る。 ファンはこの重圧に慣れっこなのか、慣れを飛び越えてクセになっているのか、重圧に気を取られる自分の感性がそもそも幼すぎるのか。 最後まで分からないままだったが読み進めなきゃいけない気がして、クラクラの小走りで走りきった。 みんな言っているけど、描写は確かに丁寧で細やか。登場人物の行動や周りの景色が目の前で映像化されていた。 逐一覚えていられないくらいの日常の出来事が次々と積み重なっていく。(そしてキャシーとルースのやりとりや関係性の起伏の激しさに度々イラつく)何気ない日常がこうして続くのに、微動だにしない運命が両手を広げて待っている。 ぽつねんと生きる主人公。 今まで出会った人や物、出来事を自分の中に繋ぎとめておくため、「私を離さないで」と心のどこかで思い続けるのかな。走り切った今、ボーッとそんなことを考えている。

20投稿日: 2021.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供のために生まれた子供たちの話 自分たちに未来がないのにnever let me go と人形を抱いて歌うところで心に5万トンの重りがのしかかるかんじがした 子供たちが少しずつ事実を知っていくのが辛い

0投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。読むこと自体を楽しめる、いつまでも読んでいたい本。ストーリーでぐいぐい引っ張っていくようなタイプではなく、旅先か近所の公園でのんびりとくつろぎながら読むのが適している。読書の楽しみを再認識させてくれる小説だった。

1投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供が、読み終わってたので、借りて読んだけど、ちょっと私には読み終えませんでした なぜか? 理由は、あります。

0投稿日: 2021.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

約ネバが好きな友人に勧められて読了。 主人公の一人称で過去を回想する形で物語は進んでいきます。始終敬語なのがくどいと感じてしまう部分もありましたが、特に問題なく読み進めることができました。 介護人、提供者、2回目の提供……最初に不穏な単語の説明がされることはなく、しだいにその意味が明らかになっていきます。意味を理解した時、思わずゾワッと鳥肌がたちました。 ヘールシャムは残酷で、優しい箱庭です。希望なんて知らずに育つことが幸せか、教育を受けて一時でも人間らしく希望を抱くことが幸せか……とても難しい疑問です。 生命倫理や医療の捉え方が変われば、こんなことが当たり前になる未来はそう遠くないのだろうと感じました。

2投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

友達の言動やちょっとした噂話に一喜一憂するような子どもたちが、臓器提供については感情が見えて来ず何とも言えない気持ちになった。 研究倫理が如何に重要か考えさせられた。

1投稿日: 2021.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

思っていたよりも重たい内容だった。 冒頭のよくわからない描写が最後の方で意味があることがわかった時は凄いなと感じた。 真実を知ることがいいことなのか考えさせられる作品だった。 舞台となったヘールシャムのように人間的な生活を送らせ、手厚い保護をし、教育をすることにより自我を生まれさせ、いずれ自分が将来どうなるのかという知識だけ教える。ルーシー先生のように知識だけでなく、しっかり理解させる。ヘールシャム以外の施設のように人間として扱わず自我を持たせないように育てる。 臓器提供をする人を育てる場合どの場合が一番幸せなのか考えた。 私は、1番最後の何も考えることなく、一生を終えるのが1番幸せなのではないかと考えた。 キャシーのトミーへの愛があまり良く伝わらなかった。 臓器提供前に逃げ出さなかったのかということに疑問を持った。 小さい頃から臓器提供されるというのをすりこまれているので逃げ出すという考えも思いつかないのかなと思った。 最初、トミーはイカれてる人だと思ったが最後まで読むと1番まともなのはトミーでキャシーが1番狂っていたのではないかと思った。

2投稿日: 2021.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ静寂とも感じる子供時代の日常を淡々と綴る。語られる少年少女は至極普通の感情を持ち、優秀さまでも感じさせる。静寂に密かに浸透していく異物、理不尽な定め。 最後まで、抑圧されたような文章がその悲哀を一層引き立てる。 以前、ドラマを観てしまい、読んだような気分になっていたが、テレビを消して本屋に走るべきだった。

20投稿日: 2021.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ特別な使命を持った子どもたちの話。映像化されている方を先に見たので、原作は後追で読んだ。 第一章から二十三章まであり、文章も長くスラスラ読める小説ではなかったけれど、現実にありそうで怖いなと思うところもある。

0投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

提供者、ポシブルなど何かわからないが不穏な用語が出てきて不気味な雰囲気のまま物語は進行していく。臓器提供者であることが突如明らかになり、衝撃を受けた。

0投稿日: 2021.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

奇妙な施設の、なんの変哲もない子供たち。違和感が読者を包み込む中で、彼らは至って普通に、ごちゃごちゃした人間関係を作っては崩しかけ、守り、育ってゆく。 薄々察していたが、彼らの運命は残酷に過ぎる。それを知ってなお、恋をして旅をして、成長し、生きる。 物語の最後、一縷の希望を打ち砕かれた末の、トミーとキャシーの台詞が突き刺さる。 「じゃ、先生、おれたちがやってきたことってのは、授業から何から全部、いま先生が話してくれたことのためだけにあったんですか。 それ以外の理由は何もなかったんですか」 「追い風か、逆風か。先生にはそれだけのことかもしれません。でも、そこに生まれたわたしたちには人生の全部です」 なんてひどい話だろうかと思う。けれど、ある意味で世界の常ではないか。激流の中で、お互いにしがみつき、離れまいとする。けれど、流れはあまりに強くて、2人には最初からどうしようもない。 激流の外にいる人は、汚い川の中なんて見る気がない。 激流の中に生まれ落ちてしまうかどうか。それで人生が決まってしまうのは、どうにもやりきれない。

0投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

過酷な「運命」を背負わされていた子どもたちが、大人になって、静かに「使命」を全うしていく。 それを見守る「介護人」のキャシーが、静かな口調で語る話が、すごくいい雰囲気の物語でした。 内容は激しいはずなんだけど、全体的にすごく静かな印象を受けました。

0投稿日: 2021.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公の語りで物語は進んでいく。 囲われた世界に育った人達の特有の社交性の低さやグループ意識の強さがリアル。

0投稿日: 2021.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ネタを知らずに読み始めたが、「提供者」という言葉ですぐに臓器提供の話と察しはついた状態で読み進めた。じわじわ世界(英国のパラレルワールド)の真相が見えてくるのが何ともおぞましい。 舞台設定としては、漫画の「約束のネバーランド」を思い出す人が多いのではなかろうか。 食用と医療用の違いはあっても、家畜的な扱いを受けることによる、人としての尊厳の蹂躙には身の毛がよだつ。「使命を全うした崇高さ」なんて微塵も感じない。 『我々だって人間だ』と提供者たちが暴動を起こさない理由が謎だが、教育による洗脳ということなのだろうか。ヘールシャム以外ではそもそもまともな教育すらやられていないのであれば、それこそ、本能の命ずるまま、「俺たち 対 奴ら」の構図の中で全面戦争になってそうな気がするが。。 出自による圧倒的な不公平を見ると、ジョン•ロールズの正義論(の無知のベール)の公平さがよく分かる。

7投稿日: 2021.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021.8.24読了 4.0 圧倒的世界観。 語り手の淡々とした回想に、じわじわと違和感を感じながらストーリーが進行していく。 語られている事実は結構エグいのだけど、どこか現実離れしていて下品に感じさせないのがすごい。 ホラーなのかミステリーなのか、ファンタジーなのか。 いつか再読したいと思います。

1投稿日: 2021.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと積読してた初のイシグロ作品。こんなに面白かったとは。東北旅行中に2日で完読。淡々とした語り口で奇妙な世界の輪郭が少しずつ明らかになっていくにつれ、先が気になって止まらなかった。残り5%くらいになってようやく全てが明かされるラストはなんとも寂しく悲しい。皮肉の効いたディストピアものではなく、残るのは絶望と諦念、なんでこんな悲しい話を書くんだろう。

3投稿日: 2021.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログわれわれ読者はルースやキャシー、トミーたちを心や感情を持った普通の人間だと思いながら読んでいる。しかし途中で、社会は彼らをそうだとはみなしていないことが分かる。そのことが圧倒的にグロテスクで良い。最後まで温められて満を持して真実が書かれるようなもったいぶったことはされていない。彼らが臓器提供のために生まれた『提供者』であることは序盤のうちに明かされる。そこからも、彼らが幼い頃から抱いていた疑問が少しずつ解消していくのと同じペースで、少しずつ全貌が見えてくる。最後まで息つく暇がなく面白い。解説にも書かれていたが、物語の細部に至るまで抑制の利いた書きぶりである。

3投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

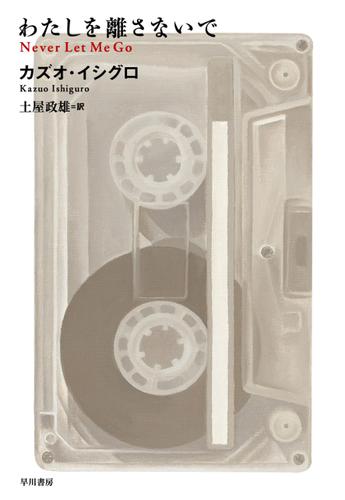

1989年発表の第三長篇『日の名残り』にて、イギリス文学の最高峰ブッカー賞に、2017年にはノーベル文学賞を受賞死、2018年に日本の旭日重光章を受章、2019年には英王室よりナイトの爵位を授与。 輝かしい経歴を持つ著者の作品を初読み。 主人公はキャシー・H、彼女は優秀な介護人であり、本作は生まれ育ったヘールシャム時代の幼少期から始まります。 独特の世界観、それは作品の中盤で明かされることとなりますが、臓器提供の為に生み出されたクローン人間の物語だから。 医学や科学の進歩に伴い、もはや技術的には実現可能なレベルにあるものだと思いますが、それは倫理上許されるべきではない事であり、世のタブーとして扱われているもの。 フィクションだから許される世界観ではあるが、本作にはクローン人間の心理描写というところまで踏み込むというよりも、そこにフォーカスを当てた作品。 クローン人間の謎が明かされていないまま始まるストーリーではあるが、どこか違和感を覚える。 謎が明かされた後に感じるのは、逆に我々と変わらないという感覚。 現実に存在してはいけないクローン人間が我々と何ら変わらないというタブーのかけ算が読者を不思議な世界観へ誘ってくれます。 何冊か著者の作品を購入したので、ゆっくりと読み進めていこうと思います。 説明 内容(「BOOK」データベースより) 優秀な介護人キャシー・Hは「提供者」と呼ばれる人々の世話をしている。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった。キャシーは施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に力を入れた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度…。彼女の回想はヘールシャムの残酷な真実を明かしていく―全読書人の魂を揺さぶる、ブッカー賞作家の新たなる代表作。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) イシグロ,カズオ 1954年11月8日長崎生まれ。1960年、五歳のとき、海洋学者の父親の仕事の関係でイギリスに渡り、以降、日本とイギリスのふたつの文化を背景に育つ。その後英国籍を取得した。ケント大学で英文学を、イースト・アングリア大学大学院で創作を学ぶ。一時はミュージシャンを目指していたが、やがてソーシャルワーカーとして働きながら執筆活動を開始。1982年の長篇デビュー作『遠い山なみの光』で王立文学協会賞を、1986年発表の『浮世の画家』でウィットブレッド賞を受賞した。1989年発表の第三長篇『日の名残り』では、イギリス文学の最高峰ブッカー賞に輝いている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

12投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログネタバレを見ずに読むことをおすすめする。 映画紹介を見てある程度内容を把握してから読んでしまったので、徐々に違和感が解かれていく感覚を楽しめなかったのが悔しい。 ずっと気になっていたカズオイシグロの本。 とても読みやすかった。 確かにテーマは軽くなく、登場人物たちは残酷な現実を突きつけられるが、バッドエンドという描写も的確ではないだろう。 主人公がそうであったように、泣きじゃくりはしないが、涙が一筋溢れるか溢れないか、胸がぎゅっとなるお話。

0投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオイシグロという人物自体に興味があり、今回彼の本を初めて読むことができて嬉しい。 臓器提供のためだけに生み出された人間のクローンの心のうちに触れるという異質な物語で、どんどん引き込まれていった。 感情がしっかりあるのにヘールシャムの子供たちには未来が無いというのが残酷だった。でも彼らにも「現在」はあってそれを楽しんでいたから、ヘールシャムの未来のことについては教えない主義は良かったのではと思う。自分がもし提供者だったらと考えると恐ろしいから、このような世界にならないでほしい。

0投稿日: 2021.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルに惹かれて手に取った本。言い表せない微妙な感覚が言葉として紡ぎ出されていくのが心地よかった。特に第一章の子供時代が印象的。キャシーとルース、トミーの関係性も絶妙。私の知る中で一番儚く美しい文学。

0投稿日: 2021.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログヘールシャムという施設で育ったキャシーを語り手に思い出を語るように綴られる。そこには普通の寄宿舎のような生活があり、大人が不在の子供たちの楽園のような装いも醸しつつ、しょうもない子供特有の嫉妬や歪み合い、いたずらがある。ヘールシャムを卒業後の中盤。社会から隔絶されていたキャシーらの無知が露呈し、動揺し、社会になじむための準備期間とも言える装いに。後半の明かされるヘールシャムの実態。人が人であるために、自分の存在意義をどう定義するのか。こんなにも優しく温かく切実につづり出せるものかと。

0投稿日: 2021.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「不思議」読み終わってすぐの感想。 キャシー、ルーシー、トミーの関係性、訳ありな舞台設定、意味ありげに少しずつ出てくるヒント。SFのようでSFっぽさはなく、ミステリーのようでそこまでの感じもなく、ヒューマンドラマとは違う…… シリアスな深深とした感覚がずっと消えず、読み終わった後も変わらず続いている。 こういうテーマ設定の本を読むと、現実を振り返り、自分の意見を考えたり、人と話したくなるのかだいたいだけど、そこまでの熱さが沸く感じもない。まだしばらくは、この不思議な感覚の中にいることになるのかもしれない。

0投稿日: 2021.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノーベル文学賞作家。 ということで、美しいが難解で読みづらい文章と格闘するのだろうなと覚悟して本を開いたが、完全に予想外。 最初から最後まで、主人公の一人語りで話が進みます。 スラスラ読めます。 臓器移植のためだけに作り出された子供たちの話。 不思議でした。 まるでごく普通のどこにでもありそうな寄宿学校の話にしか思えないのです。 子供たちは未来を悲観したり、憤ったりしません。 運命を呪いません。 逃亡を企てたり、反抗しようともしません。 でも、普通の子供とおなじように豊かな感情を、人間性を持っています。 そのことに多くのページが割かれています。 将来、臓器提供をさせられて、殺されることも理解しているのに、だれもそのことを口にしません。 従順です。 教育のたまものでしょうか。 なぜ逃げないのか。 逃げようと思えば可能な大人になり、一人で車を運転できるようになっても逃げません。 でも、やはり嫌なのです。 提供までの期間の延長を模索するぐらいですから、臓器を提供して死ぬのはやはり嫌なのでしょう。 でも、なにも際立った行動は起こしません。 唯々諾々と子供たちは数度の提供を行って、死んでいきます。 「使命を終えた」という認識で。 作品にアクションはありません。 二転三転はなく、どんでん返しもありません。 ハッピーエンドは望むべくもありません。 淡々とした悲しみだけがあります。

24投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

設定を知ってしまう前に読みたかった!! ヘールシャムという施設の生徒がドナーになるためだけに育てられていたという設定は、いろいろなところで紹介されているので知っていました。やっぱり、こういう設定は読む前に知っていちゃいけないと思う。教師たちの何だか腑に落ちない態度や、生徒が誰に言われるまでもなくうっすらと気付いていること、そういったことから、何が起きているのだろうと読み進むうちに衝撃を受ける、というのがないと、この本の魅力は半減するような気がします。(と言いつつ、ネタバレのレビューを書いている点はご容赦を。) 読者は、全てを知っているキャシーの回想をたどります。子供たちは、教師の態度は変だな、とか、こんな制度とかは何故あるのだろう、とか不思議に思いながらも、日々を過ごしていきます。成長するにつれ、自分に将来がないことに気付いていきます。何とか、その立ち向かおうとします。たとえば、特定のパートナーと本当の恋に落ちていたら、その日が延期されるとか。でもやっぱり、運命からは逃げられません。キャシーは、何故ヘールシャムという施設が生まれたのか、そして何故ヘールシャムが閉鎖されたかも知ってしまいます。それでも、全てを受け入れて静かに生きていきます。 最後まで読んでみて、「Never Let Me Go」というタイトルが、上手くは表現できないのですが、心に強く残ります。

0投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなに繊細に人の心を描く小説があるのかと驚く、書かれていて初めて気づく自分の感情がいくつもあったような気がする、その繊細さとダイナミックに奇妙な世界観がどんどん種明かしされていく、すごい。面白かった。

0投稿日: 2021.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ文章全体の構成が凄い 急に知らないワードが出てきて、とりあえず読み進めるけど、やっぱり思い出せず、前に戻って探そうかと思ったそのタイミングで、その言葉についての説明が出てきたりとか、最初に含みを持たせた言い方をして、その後に説明が続いたりとか。とにかく飽きずに先が気になって読み進めてしまう。

0投稿日: 2021.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマを見ていたこともあり、テーマや物語の進み方などある程度知った上で読んだ。 人の感情描写や情景描写の言語化が素晴らしく、その光景がよく頭に浮かんだ。 簡単に形容できない感情の多さが人間らしいにも拘らず、臓器提供を目的に生まれた他者のための人間である残酷さが虚しい。 私が彼らの立場だったらどう生きただろうか。 感受性を育むことなく、人間らしい生き方を知らず、目的を果たす為だけに命を費やす方が傷付かなくて済んだのではないか、という思いもある。 しかし、教育を受け保護されたからこそ得られた恩恵は数知れず、使命を前に自分の人生を少しでも歩めるのならそう望むかもしれない。 現実世界でも同様に科学や技術が急速に発展している。その裏側で残酷な将来は突き進む命もあるかも知れない。進歩だけが正解ではないなと感じた。

0投稿日: 2021.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物の感情や関係がかなり緻密に描写されている。登場人物のなんとない行動をよくそこまで微細に描写し、リアルな感情を伝えさせてくれるとは、さすが天才作家である。和訳であるがゆえの読みにくさはあまり感じなかった。読みにくさがあるとしたら和訳だからというよりは、カズオ・イシグロ本人の文体がそうであるからゆえだと思う。

0投稿日: 2021.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔見たアイランドという映画を思い出した。設定までは同じだけど、ストーリーは真逆すぎて面白い対比。後味の良さならアイランドだけど、余韻に浸るならわたしを離さないで。 それにしてもルースみたいな自分中心かまってちゃんみたいな友達が小学生の時にいたので、ああいう子はどこにでもいるんだなぁと思ってしまった。

0投稿日: 2021.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界観や設定等は予め伝え聞いていたため驚きはなかったし、物語の中で特別大きな事件が起きるわけではないが、主人公によって語られる過去から現在に至るまでの回想で情景や人間関係が緻密に描かれており、世界にのめり込んだ。テーマは重く、後味がいい小説ではないが、そこがまたリアルで心に残る作品だと思う。ただ、主人公の特性を表したものなのか全体的に翻訳文に癖があり、少し読みづらかった。

0投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

残酷なことが、実はこれが真実ですドーン!という感じではなく、さりげなく当たり前のように描かれていることへの衝撃。 劇的でないことが、おそろしい。 死を、使命の全うとして捉える彼らに、何とも言えない感情を抱いたからこそ、最後のキャシーの描写は胸にきた。 エミリ先生の考え、分からなくもないが逆に残酷なことをしていたのではないか。 本質的に理解できるようになる少し前に、情報を与える。そうすることで、知ってはいるが本当の意味で理解したとは言えない状況をつくる。 ヘールシャム式の教え方と別の形で自分の人生を知り、理解したならば、彼らは違った道を歩んでいたかな。

0投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ時が過ぎるにつれてしだいに明らかになっていく辛い真実、変化していく人間関係。作品に登場する人物はとても人間臭く、胸が締め付けられるようなとても深い作品でした。比較的読みやすいので、海外文学初心者の私でもすらすら読めました。訳者の方か上手なのでしょう。今まで読んできた海外文学の翻訳版で一番読みやすかったように思います。

0投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分に与えられた運命に争わない穏やかな小説だった。運命に対する疑問と自分の本当の希望を胸の奥に大切にしまって、与えられたものを離すまいとする姿に感動した。

0投稿日: 2021.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ外国風の言い回しに慣れないので、 ちょっと間延びした仕上がりに 感じた部分もあるが、 ストーリーはいいと思う。

0投稿日: 2021.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語全体の世界観がすごくおもしろいっていうのはもちろんだけれども、それ以上にその世界の中で、主人公目線から見た世界の細かい描写がとてもおもしろかった。すっかり没入してなんだかんだ1日で読み終えてしまった。 主人公が昔を回想するという意味で、日の名残に似た部分があるのかなと思いながら読み進めていった。 キャシーの一連の回想を得てのルース、トミーとの時間は本当に穏やかで、自分のことのように情景に身を投じることができた どうやら日の名残りと本作を得て、すっかりカズオイシグロの大ファンになってしまったみたいだ、近年出した新作に加えて、英語の原版も読んでみるつもりだ

0投稿日: 2021.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

少し期待しすぎてしまったところがあり、またドラマを半分まで見ていた上で読んで、そこからの展開がほとんどないことにがっかり。 話し手キャシーの淡々とした語り口の中に様々な重要ワード、提供者、介護人、臓器提供、クローン…などがでてきて、それが物語を引き締めていたが、大人になれない私は(ルースとキャシーはなんて関係なの?)とか、淡々としすぎてどの人物にも感情移入できないことにもやもやが残った。

0投稿日: 2021.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めて最初はついて行くのに必死だったが、 読み進めるにつれ世界観が広がる奥行きのある物語でした。 スポットライトで舞台の一部が照らされ、 次第に舞台上が明るくなっていく感覚。 ご都合主義的展開や、作者の感情的な主張などの不純物を一切感じず、 物語の中のぼんやりしたフィクションと感情やモラル、人間関係、世論などのリアルが上手く混じり合って、 独特な読後感がありました。 初めてこの作者の作品を読みましたが、他の作品も読んでみたいと思います。

3投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ突拍子もない設定のわりに、淡々と話が進む。 意外と突拍子な設定でもないのかもしれない。そのうちこんな世の中になるのだろうか。命の重みに差がつけられる世界。

1投稿日: 2021.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログSFでありながら、世界観やネタばらし的な叙述よりも、登場人物の感情や思い出にスポットが当たっているところが好き。 戦争をテーマにしてるけど、戦闘ではなく「戦時中の日常」を描く、みたいな感じの暖かさを感じる。 トミーが好き。

1投稿日: 2021.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ日系イギリス人小説家、カズオ・イシグロ氏の作品です。 話題になっていたので名前くらいは聞いたことがありましたが、今まで読んだことは一度もありませんでした。 読み終えてみて、なぜもっと早くにこの作品を読んでいなかったのだろうと思うほど、私好みの作品でした。 出だしから登場人物が群になって行進してくるような勢いが感じられますが、実のところキーパーソンを絞っていくと「私:キャシー」「施設での親友:ルース」「施設での親友その2:トミー」が残されます。施設の先生の中で後に重要なことを言ってくれる人がいたりもするのですが、メインの登場人物たちは幼馴染で、物語終盤までずっと関係は続いてゆきます。 ヘールシャムの施設描写を読んでいて、コミック作品『約束のネバーランド』が頭をよぎりました。が、他方の作品ほどファンタジックではなく、寄宿学校か孤児院を思わせる施設といったほうが近いでしょうか。しかもちょっと寂しげで、荒廃した雰囲気が漂う保守的な施設です。 外の世界から隔たれた場所で子供たちは大きくなり、やがてコテージへ行き、その後は介護人になり……最後には「提供」が待っている。子供たちはその事実をぼんやりと知ってはいるのですが、実際のところはどうなのか知りません。自分たちの将来がどんなことになるのかを具体的に知ろうとはせずに一心に夢想している無邪気な子たちなのです。 やがて、ある噂の存在が首をもたげてきて、キャシーたちはその噂の真相を確かめようとします。 ミステリーとして描かれていないのに、「真実がどこにあってどういうものなのか?」と想像が掻き立てられる体験は、まさにミステリー小説を読んでいる体感そのものです。 この作品には「怖いものみたさ」と「逃避」が入り混じって複雑なグラデーションになっていました。 もしかしたら、好き嫌いの分かれる作品かもしれませんが、私個人としてはブッカー賞を受賞したのも頷ける内容でした。 読み進めていると、途中でルースやトミーにばかりクローズアップして見てしまう自分がいることに気づきますが、そこで「ルースがあれこれだから」「トミーはこういうところがあれこれ」と思考しはじめたら、一旦深呼吸して全体を上から見下ろす感じで再開すると良いような気がしました。 何かをじっと凝視するような読み方ではなく、ぼんやりとした輪郭をマジックアートを眺めるような感じで見る、というのが適切でしょうか。 三人の幼馴染たちがいて、そのそれぞれに違うところがあり、でも境遇は大きく違わない。そこが本作の外枠で、そこから中心に向かって、物語は展開されているのだろうと思います。 極端な思考をとると、まずはじめに浮かんだのは「家畜」と「実験動物」でした。これ以上はネタバレになるので言えないのですが、この物語はミステリアスで、だからこそ引き込まれる魅力がある、唯一無二と言っても良い作品かもしれません。

1投稿日: 2021.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ確かにクローン人間はひと昔前に話題となったように思う。でも今はIps細胞の方が人間の失われたり弱ったりしたパーツを取り替えるのに話題となることが多いような気がする。この本のように心を持った人間を教育をどんなにしょうとも人間としての感情を全て消してしまうことは不可能だから、心の無い物体なら(本当にそうかは分からないが•••)その方が人は心が痛まない。 この本はこれまで無かった様々な感情を呼び覚ましてくれた。我々が食している、牛や豚や鳥も本当に感情が無いのかと言えば嘘だろう。刃物で切り刻んだら痛いはず••• だから感謝しないと•••

1投稿日: 2021.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ綾瀬はるか、三浦春馬、水川あさみのドラマでご存知の方も多いかも。 こちらが原作。 訳もいいのか、カズオ・イシグロの筆致が素晴らしい。 読後、特殊な世界の物語だったのに、 これは私たちとなんら変わりのない人間の人生の物語なのだと気づくのだ。

3投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ退屈な本だった。 感情移入できる登場人物はなく、ストーリー展開もだらだら。特にルースの言動についていけなく、気分を下げる。 背景にある臓器提供の話がたまに出てきてだらだらを引き締める。そんな感じだった。

1投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログめちゃくちゃいい本でした❕ 著者の作品は、めちゃくちゃ計算された構成で、話がどんどん展開され、グイグイ引き込まれます。 タイトルの「私を離さないで」は、作品中の歌の歌詞に出てくる言葉ですが、この言葉がタイトルになっているのは、深いです。 なんとも言えない読後感になります。。。 著者の新作「クララとお日さま」も読んでみたくなりました。 ぜひぜひ、読んでみてください

54投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ常にキャシーの視点から物語は語られる。 キャシーの記憶を現在の視点からたどり、その話ぶりは過去を振り返ってるからか、かなり冷静である。だが、そんな冷静さと裏腹に語れるストーリーは、どこか共感もできるがやはり狂気の世界と言っても過言ではないであろう。 かなり早い段階で語られるので、ここでも書かせていただくが、臓器提供をすることー作品中ではそれを使命と表現しているーだけのために生まれてきた人達の話である。 現実世界の私たちと寸分変わらない人間らしさをまとった彼等彼女の感情の動き、仕草、言動にはやはり共感する部分は多くあるだろう。それもそのはず、彼等彼女らは私たちと同じ「人間」なのだから。 ただ、その人生は文字通りレールが敷かれていて、あるのは決まりきった結末。 ただこの時、考えさせられたのは、結末が決まっていようと、どう生きるかまでは決められてないという普遍の事実である。もちろん制限はたくさんあるが、誰を愛し、どこに行き、何を食べ、何を考えるかまでは制限されていなかった。 なにか私たちの人生にも通じるのではないだろうか。それは「私たちはどう生きるか。この生の終わりの瞬間にどうなっていたいか」を問われてる気がしてならなかった。 この作品をただ「かわいそうな人たちの物語」で片付けるのは心底もったいないことである。どんなに制限があり、終わりが決まっていようと、わずかに残ってる希望があるなら捨てずに追い求める姿には心を打たれるものがあった。確かに希望や期待の多くは裏切られる。それでも私たちはそれ無しでは生きていけないのではないだろうか。

3投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ不幸にもAmazon Primeの映画予告であらすじと世界観に触れてしまっていたので、主人公たちが救いのない状況に置かれていることを分かっている中で読み進めることになった。なんの前知識もないまま読んでいたら、序盤の得体のしれない怖さや不気味さ、直接的には口にしないけど不穏な将来が待っていることへの情動がもっとあったかもしれない。それでも、彼らが、人として他の人に想いを馳せ、自分たちの運命に対する健気な抵抗を試みて、打ちひしがれ、最後に受け入れる、その一連の物語と心理の描き方は十分に心を揺さぶられる。日の名残りで抱いた「あの時、ほんの少しでもこうしてさえいれば、今の人生は違ったものになっていたかもしれないな」という感覚を、ずっとずっと残酷で絶望的な設定の中で味わった。上手く言い表せないけど、とにかく色々な感情が沸き上がる作品だった。

2投稿日: 2021.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログなかっなか読み進められず、前半6割くらいが苦痛だった 静かで、淡々と衝撃的な内容が描かれてる 後から振り返ると、要素が散りばめられてることに気づく 読み終わりはなんとも言えない気持ち レビューを読んでやっと楽しめた

1投稿日: 2021.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ彼らは人間の為に作られた人間だ。詩や絵を作るし、恋愛もするし、死にたくないと思っている。無意識に臓器の為に生まれてきたと分かっていても、生きる道を追いかける。わずかな時間しか生きれないのに人を傷つけるし、好かれようとする。我々より遥かに人間の業に従って生きているように感じる。 また、子供たちと第二次世界大戦時の日本兵を重ね合わせてしまった。 私たちが必要としているのは彼らの身体であって、魂ではない。しかし、魂はゴミではない。このような悲痛な叫びが作品に現れてるのでないか。

1投稿日: 2021.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

考えさせられる物語 SF+ミステリー?といったところでしょうか? 聞きなれない単語がそのままミステリー要素を含んでいます。 「提供者」「介護人」「ポシブル」「保護管」 ストーリとしては、 介護人の主人公のキャシーの回想から語られる物語。 子供のころから、現在に至るまで様々な出来事を通して、我々読者に対して、疑問を投げかけてきます。 生まれ育ったヘールシャムという特殊な施設。 そこで行われている図画工作に力を入れている不思議な授業。 先生は「保護管」と言われる人たち。 子供たちの会話から読み取れる違和感。保護管の言動の違和感。これがミステリー要素ですね。 その違和感がもたらす異様な世界観。 その施設で、友人のルースやトミーとの会話から、徐々に全容が見えてきます。 そしてヘールシャムからコテージへ 様々な出来事を通して、彼女たちの運命をようやく読み取れることになります。 彼女たちが臓器提供を行うためのクローン人間であること 臓器提供者を介護する必要があること そして我々読者に クローンとは? 彼ら、彼女らにとっての人生とは? ということを考えさせます。 すごく盛り上がるシーンがあるわけでもなく、ドキドキハラハラあるわけでもなく、淡々と物語が進み、淡々とエンディングに向かっていきます。 何とも言えない読後感でした。

8投稿日: 2021.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ノーベル文学賞」受賞ということで、イシグロ氏の著書初読み。施設で過ごす子どもたちには、ある定められた重要な「役割」があった。しかし、それが正義なのかどうか、、私にはわからない。優しい語り口とは裏腹に、読む者に衝撃的な問いを投げかけられる。とても深い作品だった。【印象的な言葉】「この子らはどう生まれ、なぜ生まれたか」を思って身震いする。生まれてから毎日見慣れてきた鏡に、ある日突然、得体の知れない何か別の物が映し出されるのですから。

13投稿日: 2021.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ2週目。初めて読んだ時はぼやぼやしていて、それが気になっていたので、もう一度。人への臓器提供のために生まれてきた人と気が付いた時には恐怖が湧いた。 でもまだなんかぼやぼやしてる気がする

0投稿日: 2021.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこんな小説があるのか。こんなにも淡々と語られているのに、最後にはかなり動揺している私がいた。誰かと語りたいのに、語るのが怖い。

0投稿日: 2021.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

意味不明なワードが多く出ており、何もわからないまま読み進めたが、奇妙な世界観が広がっていた。しかし、環境や状況が大きく現実と異なっていたとしても、その中で生きる人々のストーリーは現実的で私たちの世界と大して変わらない。全てが明らかになったとき、不思議から恐怖に変わった。特に、この状況に逆境することなく、平然と受け入れている登場人物に恐怖を覚えた。そもそもクローンであるから、その部分の感情がないのだろうかと推測した。

1投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者、介護人、ポシブルなど意味不明な単語がだんだん明らかになってくる。本当にこんな世界があるのかと思うとゾッとするけど、人は生まれたら必ず死ぬのだから、こんな人生があるのもまた事実なのだろう。昨晩は怖い夢を見て悲鳴をあげて夜中に起きてしまった。この本を読んだから? わ か ら な ひ ・・・

0投稿日: 2021.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ美しい文章です。構成も洗練された知的な印象です。そして、辛い題材。私は暫く2回目は読まなくて良いかな…。

0投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021/03/27 再読。ほぼ10年ぶり。 『クララとお日さま』を読んでいて、『わたしを離さないで』と似た感触…と思い再読してみた。読み終えた印象は、まるで別物だった。 わたしの記憶はやはりわたしだけのもので、それがわたしの人格や感情を形作る。魂と言ってしまっていいのかもしれない。生命倫理とか”提供者”の存在とか愛とは何かとかいろいろ問いかけてくるものがあると思うけれど、魂や喪失の話なのかもしれない。

2投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ切実な小説。 日本でドラマになっていたので、設定は知っていたが、何の前知識もなく読みたかったと感じた。

0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白いというより淡々と進む 生命倫理ってかんじ 外国風の言い回しが苦手でなかなか読み進められなかった 読み終わるとなんとも言えないふわふわ感が残った

1投稿日: 2021.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ友達に勧められて読了。面白かったが提供者とポシブルの関係性とか、提供者だけの心の葛藤とかそういう暗い部分も読んでみたかった。でも面白かった!

0投稿日: 2021.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ2020年2冊目(1冊目、塩の街再読。) 約ネバを見て、読みたくなった。 勉強合間のご褒美のはずが、2日目にして勉強そっちのけで読破。 前回途中で挫折したのが嘘みたい。 又吉の劇場みたいに人間の複雑な心情もすんごい緻密に描かれてた。けどそれを文字にされるとなー。んーむずかったーー それに約ネバを読んでいたせいか、 孤児院の真相、その展開を着目しずきていて、その真相を舞台にして揺れ動く3人の心情、関係の変化をあまり丁寧に読んでなかった。笑 終わりのほうになって気付いた。 映画版(洋画ね)観たいな。

0投稿日: 2021.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ去年の夏頃読み始めて、ようやく今日読了しました… あまりにもリアルな描写に 本当にイギリスのどこか田舎に、ヘールシャムのような施設があって、キャシー、トミー、ルース達のような子どもたちが、何も知らされず、最後の日のために青春を夢見ながら過ごしているのかしら。。 そう思えてしまって悲しくて、第2部の途中で読むのを投げ打ってしまったんです。 再読のきっかけは、明日、カズオ・イシグロの新作が世界同時発売されると、また、その新作が、「日の名残り」と「わたしを離さないで」の流れをくむもの。 という、ご自身のコメントを読んだからです。 さて、後半は自分自信にこれはフィクションだ、カズオ・イシグロの巧妙な作り話なんだぞと言い聞かせながら読み進めました。すると、キャシーが、本当に素直に友人たちと過ごすことでの心の動きを語っている、そして、大人になりつつある提供者になる(クローン人間)子どもたちが、本当に細かに描かれていてることに驚き、とんでもなく変わった物語だなぁと夢中でよみました。 何も知らなかったこの子たちがヘールシャムでどんなに幸福な子供時代を送ったか、後半になってあの人達が再登場し、ネタばらししてくれる。もしかしたら、世界は変わるのか? 現実の私たちの世界は変わらないですよね、 医療は発達し、遺伝子工学においては神の領域にまで手は伸びている。そして私たちの犠牲になっている動物たちは確実にいます。子どもの売買も世界では絶えないとか。。 サッカーが得意で、いつも自分に正直だった男の子トミーと、 冷静で優等生ながら、 わたしを離さないで、ベイビー と、音楽に身を委ね踊っていた内に秘めたる女の子キャシー。 ふたりが全てから開放されるといいのに!と夢見がちに読んだ私は、ルースみたいな信じたがりかもしれません。

2投稿日: 2021.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこれがノンフィクションで良かった思います まるで主人公の経験を追体験してるかのような緻密さとリアリティをもって物語が描かれています。 読む前、あらすじだけ見た時はもっとコテコテの倫理観を訴えかけてくる作品なのかと思っていましたが、全くそんなことはありませんでした。 主人公たちが「ただの提供者」ではない事がこの世界観をより多角的視点で捉え、物語に深みを持たせていると感じました。 とても面白かったです。

0投稿日: 2021.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者という言葉に違和感を感じながらも、読み進め、その言葉の意味が明確になったとき倫理的な問題に直面した気がしました。 介護人のキャスが語る多くの人との関わりを感慨深く読みました。

0投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

クローン人間の人間性豊かな物語。 友人とのやり取りに読んでてしんどかったりイライラしたりする部分も多々。 それもラストへの伏線と言ってもいいのかな。

0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログここにいる生徒全員「クローン人間」です 貴方たちは「提供者」(臓器移植)と「介護人」(見届ける)になるために作られたのです! 生まれた時から自分の人生決まっているクローン人間 提供できる年齢まで共に施設で過ごした仲間たちが一人一人と臓器提供の為身体が弱っていく姿を見届ける主人公キャシー12年で何人見届けたのだろうか… その中で最も印象に残った施設で共にしたルースとトミー小さいころからよく遊び時に恋をし、励ました2人が自分が見届けなければいけないのか・・・・。 派手さはないがずっしり心に響く物語ですねぇ

5投稿日: 2021.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公キャシーと親友トミー、ルースの3人の物語である。 私はカズオ・イシグロさんの小説は初めて読んだが、記憶や出来事についての描写が全て細かく、作り話だという事実に驚いてしまう。 ストーリーに関しては「読まなければよかった」とは思わなかった。「普通に面白い」という感想である。特に感動や衝撃は無い。

0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ重たいはずの内容をキャシーが他人事のように終始淡々と語るのは、 何とも言えない冷たさというか無機質さがあって恐怖を感じました。 似たような内容の漫画がきっかけで読み始めたので、衝撃はさほど受けませんでした。 それよりも途中までの回想が色んなところに話が飛びまくっていて、私の理解力が乏しすぎるのか、何度か心が折れそうになりました……

7投稿日: 2021.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ優秀な介護人キャシー・Hは「提供者」と呼ばれる人々の世話をしている。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった。キャシーは施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に力を入れた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度…。彼女の回想はヘールシャムの残酷な真実を明かしていく―全読書人の魂を揺さぶる、ブッカー賞作家の新たなる代表作。

0投稿日: 2021.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ初のカズオイシグロ。幼少期の、そして大人になってからもだが個人の内面感情や、幼さゆえの奇妙な連帯感だったり、判断の過ちをふとした時に省みては「しかし、もうどうにもならない」と諦め手放す感覚だったり、うわぁ…こんな小さな感覚までも冷静に言語化できるものなのか…と感心してしまった 『日の名残り』も読みたい! 初見の人はどうか、もうレビューすら手を付けず絶対なにも調べずに予備知識無しで読んでください。 なんの関連もないと思って読んでいた別媒体の文章で引用されうっかり見てしまい物語世界の根幹を真っ先にネタバレ喰らってしまった者より

0投稿日: 2021.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ原題 NEVER LET ME GO 感想は極力第三者の立場で、と心掛けているけど(そしてあんまりできてないけど)、どうにもそれが難しい小説。 キャシーの回想というかたちをとった文章がとても情緒的で、初めは〝異常〟に気付かない。少しずつ、そして淡々と明かされるパズルのピースから真実に辿り着いたとき、何かとんでもない誤ちを犯したような気分になる。 こんなに哀しくて力強くて空虚なタイトル、知らない。

0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ良かった。考えさせられる名作。たくさんの論点を示しつつ、最後の最後に新たな論点を示して終わる。 これからこの本を読む人は、何一つ予備知識を持たない方が良い。少し前に連続ドラマになってしまったので無理な話かもしれないけど。たった一点の予備知識の有無で、全く違った感じ方になるだろう。読み進める中で知らない言葉が出てきても、できる限り調べない方が良い。日本語を調べる分には問題ないけど、特にカタカナの言葉は。私は残念ながら、どこかの国の都市名かと思って調べた言葉が、実はこの物語特有の施設名で、説明文に施設の役割まで述べられていて、ときすでに遅し。 心に残った言葉は、悪口の外見をまとった愛情。意味はさておき、なんて美しい表現なんだろう。歌詞に引用したくなった。

0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ"提供者"という語に初め「ん?」となる。和訳やから変なとこもあるかーって流してたけど、後々になってそれが正しい訳やとわかる。 日常的なのに、どことなく非日常を感じさせる描写で進んでいき、物語中盤くらいであっけなく真実を告げられる。それにより、前半部分の違和感は概ね解消されるが、後半この子たち及びこの物語はどうなっていくのだろうと思わせられる。上手に主人公たちと同じような心情にさせる構成で流石やなあって思った。 物語の世界観・設定もいい感じ、ちょうど最近似たような設定の漫画が流行ったし。ただ、和訳やから読みにくさはある。

0投稿日: 2021.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

新年のスタートはこの一冊。新年に相応しかったかどうかは微妙。約ネバ読み切った私にはどうしても読んでおきたかった。昨日、ドトールにて一気に読了。似ているようで、違う作品ですね。語り口調で進行するスタイルは最近あまり触れていなかったのでややまどろっこしかったが、閉ざされた世界での心の触れ合い、葛藤、妬み、などわりと暗めな展開にやや物足りない感。テーマ的にもう少し大きく拡げられるように思うのは私の身勝手な見方なんだろうなぁ。比べる事自体タブーであるが、約ネバのような希望が見出せる方が私は好きかも。 ただ、ずっと気になっていたこの作者の作品にこんな形で出会い、うれしい。映画もいま見ています^ ^

0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供のためのクローンとして生まれながら、自分たちの役割を徐々に認識していく主人公たち。彼らにも感情、思考はきちんとあるのに役目を全うするために生きていかねばならない運命を背負わされている。倫理上、現状ではヒトのクローンは禁止されているが、近い将来生まれてくる可能性は0ではない。。

0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間の希望を追求して科学技術が発達した先に、天国と地獄が表裏一体に存在する世界が出来上がる。 その「地獄」を描いた作品なのに、私たちと何も変わらない日常の尊さが美しい文章で語られているからか、そのあまりの残酷さに読者"も"無知でいられる不思議。 科学技術の発達により現れる希望と、それを可能たらしめるために存在させられる何か。 きっと自分だって望むであろう幸せなのに、誰かを救いたいと願う純粋な思いなのに、その裏に同時に存在する「何か」への残忍さからは目を背けようとする自分の汚さが見えてくる。 これは希望なのかディストピアなのか。 異常な世界がひっそりと日常にすり寄ってくる不気味さが感じられる。 ところで久々に小説を読んだけど、小説は世界の切り取り方とか、言葉に表せないけどあの時確実に存在した何かに言葉を与えてくれる感覚を覚える。 正しい文学の楽しみ方は分からないけど、見える世界と言葉が結びついたら、こんなに豊かな気持ちになるのだと教えてもらった気がした。読んでよかった〜

0投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログnever let me go, oh baby, baby... 私たちの欲は、果たしてどこまでが欲なのだろうかしらん。それとも、全てそうあるべきように仕組まれていることなのかしら。

0投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「口には出さないけれど無言の了解があった」という表現が多くあり、カズオ・イシグロの表現力に感動した。 臓器提供のお話として、道徳的な話になったりSFをメインにしたりせず、キャシーのお話として描かれるのがとても良い。また、ルースのように激情的な子を主人公とせず、キャシーのような優等生で臓器提供の事も受け入れられる強い人から見たクローン人間としての世界は考えさせられる物があった。 ルースはOLになりたいという夢を持っているのを見て、決まっているものがあっても諦めないで欲しいとは思うけれど、本人にとって諦めた方が幸せな場合もあると。普段それを自分は無理強いしてる節がないかと反省した。

1投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロが2005年に発表した長編小説。2017年にノーベル文学賞を受賞された際に、本作が代表作として紹介されていたので選んでみました。主人公のキャシーが少女時代を回想するお話。普通に青春小説、少女の日常を描いているのかと読み進めていくと、驚きの展開に。日常からSFへ、現実から非現実への流れに違和感がなく、どこかで実際に起きていそうな感覚になりました。同じようなテーマを扱って、色々なアプローチが出来ると思いますが、本作は全体的に淡々と進むので、それが非常に効果的なのかと思いました。

0投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこの物語の感想を書くにあたって、自分は、生命倫理や提供者の扱いやそれを実利のために見てみぬふりをする人間の残酷さにはフォーカスするだけでは足りないと感じた。それだけでは悲惨な救いのない話なのだ。 (自分は悲惨で救いがない話が大好きだが、本当は小説の中くらいハッピーエンドになってほしいと思っている。) ・・・ 現代の私達の人生もまた、提供者に同情し涙するほど美しくて自由なものだとは思えない。 作品が「マダム」に見初められれば違った人生が与えられるという淡い期待を持たずにいられないヘールシャムの子供達と似たようなところが我々の生にもあるのだ。 自らの意思と関係なくこの世に生を受け、周囲の大人の機嫌と期待に答えるために行動し、ままならない舵取りを迫られる。臓器提供のたびに弱っていく提供者の描写は残酷だが、提供しなくとも加齢により衰える。 我々の人生は決して美しくない、自由でもない。

0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめてのカズオ・イシグロ。じわじわと這い寄るような不穏さや、僕らと彼らの日常あるいは未来の似て非なる部分の不気味さ、そして彼女が説明してくれない様々な物事と、いつも読む物語との違いが楽しかった。

0投稿日: 2020.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア小説と読むこともできるのではないか。読んでいて『侍女の物語』を思い浮かべた。けれども読み終えて気分が沈むのではなく、むしろ感動さえする。

0投稿日: 2020.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ知らないふりをしているだけで知っている、とか、わかる少し前に知らされている、とか、 知らないことを知っているふりをしている、とか 知ろうとする人、知りたくない人、などが出てくる、 裏表のないことが唯一の美徳であり大いなる欠点である私にはそれだけで辛い読書でした… 三人の、お互いを思いやったり突き放したりといった思春期から青年期の心の動きが手に取れるような素晴らしい表現。そうやって表現される普通さによって普通じゃない設定が一層際立ってくる。 現代の教育の自己満足!への皮肉や批判ともとれるような部分もあるし、いろいろ思いを馳せさせられる。 次第に明かされる環境、生い立ちが結構ヘビーかつSFチックなのだけど、最近よく見る設定なので、提供者、という言葉だけでこういう話かな、と思ってしまったのはもったいなかった… おそらくこの本にインスパイアというかオマージュというかなのだろうし…約ネバとかさ…読んでないけど…

3投稿日: 2020.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ科学の進歩がもたらすものは幸福だけではない。幸福の分配比率を変えるだけで結局はどこかにツケが回ってくる。幸福の総量は一定不変なのではなかろうか。 みんなが幸福に暮らしている街の地下にみんなの不幸を一手に引き受けた悲しい乞食の男の子がいて、その子のおかげでみんなが幸せに暮らせていて、みんなもその子の存在を認識しているけれど口に出さない。そんな童話をどこかで耳にしたけど要約すればそういう話。 自分が被らなきゃいけない不幸、面倒をどこかに外注し続けて、結局は弱い人間がその全てを肩代わりさせられる。

5投稿日: 2020.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ本編439ページと文庫にしてはなかなかのボリュームがあったと思います。 序盤は、先は長いな、となかなか本題にならないもどかしさを感じました。 中盤では200ページくらいめくる手が止まらない、まさに入り込まされた、といった印象を受けました。 終盤は、読みたくない、と思い1週間ほど放置しました。読み終えるのが名残惜しい、先を知るのが嫌だ、そんな感情だったと思います。 あとがきで、翻訳者の土屋さんが「この本についてはどこまで語るべきかわからない」とおっしゃっていますが、私も今まさにその状況です。 「ノンフィクションなの?」そう思わせるような繊細かつリアルな心理を表現した作品でした。 読み終えてからも、悲しいのか温かいのかなんとも形容しがたい「不思議」な感覚が残っています。

2投稿日: 2020.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログSF純文学?みたいだと感じた。とはいえSFではない(と思う)のでhowに関しての説明は全くない。 設定はよくあるような気もするが、心理描写や語り口がうまくするする読み進めたくなってしまう。 ドラマ化などもされているらしいが、文章の形でこその作品な気がする

0投稿日: 2020.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ再読。 失い続けることが決められている人生は、簡単に言えば言えば悲惨で残酷だけど 親友ふたりとの関係性の描写がとても生々しくてリアルで 、だからこそ「提供者」の話ではなくて「キャシー」の物語である事がとても好き 「残酷な使命を負った人間のかわいそうな物語」「進歩した科学への警鐘」ではなく。(その1面はあるにしても主題ではない) 再読だけど終盤の畳み掛けにはページをめくる手がとまらず キャシーの失ったものを思い涙した 休日の午前から、ちょっと早起きしてこの本を読んで、涙が出るくらい感情が揺さぶられることはなんと贅沢なことなんだろう、と泣きながら思った 上質な読書体験というか、現実に戻るのに少し時間がかかるくらい、のめり込ませてくれます

1投稿日: 2020.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ先にドラマを見た。小説で読む方が重かった。 現実にはあるのかないのかわからない世界であるが、その中でも命を全うすること、運命を全うするべきなのか、生きなくてはならないのか、それしか彼らにはないということ。 閉塞感を感じながらも、人間は悩んで苦しんでいるものなんだと思った。

0投稿日: 2020.11.16