総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

powered by ブクログおおまかなあらすじを知っていたので、ずっしりと重くて読み進めづらい文章なのかと思っていたら、予想外にもさらさらと読みやすかった。ただ、主題はとても重いものなので、本書を読み終えた後、自分の感想を整理するのはとても難しかった。 特に印象に残ったのは、以下の3点だ。 ①トミーとキャシーの愛 「小さな裏通りにトミーと一緒に立ち、これからテープ探しを始めようとしたあの瞬間、突然、世界の手触りが優しくなりました。」 恋愛を含め、人の心理的描写が本当にリアルに感じられた。ルースがキャシーからトミーを奪ったことを自覚していたことも、それを気付かないふりをしていたキャシーとトミーも。自己中心的でありながらも思いやりも持っているルースの姿は、まさに人間としての痛々しさと魅力だと思った。それを全て文章として表せる作者ーーまさにノーベル文学賞を取る人とはこういう人かと感銘を受けた。 ②真実を隠すこと 「わたしたちの保護がなかったら、いまのあなた方はありません。授業に身を入れることも、図画工作や詩作に没頭することもなかったでしょう。それはそうですよ。将来に何が待ち受けているかを知って、どうして一所懸命になれます?」 私はエミリ先生のこのセリフに納得してしまった。でも、それがどれほど残酷なことなのかもわかってしまった。だからこそ、ルーシー先生が抱いていたであろう葛藤も深く理解できた。この世界には正解がない問題がたくさんある。これはその中のひとつだと思う。臓器提供のためだけに生まれた彼らにも、心がある。そんな当たり前のことが、こんなにも心を苦しくさせるのだ。 ③避けられない運命 マダムとエミリ先生に会った後の帰り道に、トミーが荒れ狂い、キャシーが必死に止めるシーンに胸が苦しくなった。 提供者として生まれた誰もが自分の運命に納得し、理解したふりをしている。けれど、本当はその運命を避けられないのが悔しいのだ。本当は、「使命を終えた」なんて言葉で片付けていいものではないはずなのだ。でも、理解したふりをしなければ、正面から向き合ってしまったら、もっともっと苦しい。 きっと、この場面が、トミーが本当に自分の気持ちを理解した瞬間なのだと思った。だからこそ、私も感情移入して、胸が締め付けられた。 淡々としているのに、圧倒的に私の心を掴んで離さない描写のストーリー。少しずつ、ゆっくりと自分の中に落とし込みたい作品だと思った。

2投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読んだのは何年か前に文庫本で一気読み。 内容は正直なところ細部まで覚えていない。 題材が重くてエグいが文章の美しさとストーリー構成によって誤魔化されている感じ。自分や家族の長生きのために他人を死なせることが許される社会なんて怖すぎる。読みながら自分だったらどうするか?を考えた。逃げる一択だった。どのような目的で生まれたかを問わず、すべての生命体に生命を維持する権利が宿る事を忘れてはならない。もしもこの物語が某国内でのルポだったら、もしもこの作品がこれほど美しい描写で描かれていなければ、もしもこの世界観が現実にある出来事だと知らしめる要素が少しでもあれば、多くの読者に読まれていなかっただろう。映像化もなかっただろう。彼らが臓器を提供させられる際の苦悶の描写やメスを握る側の苦悩など、多くの残忍なリアリティを排除しないと読まれない現実をカズオ氏が知り尽くしているからこその、この作品だったのだろうか。気軽におすすめとは言えない鬱作品だと思う。

5投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本が大好きで、人生で読んで良かった本ベスト10に入れたい一冊です。面白かった、というより、読み終わった後しばらくこの本の内容が頭から離れない、といった感覚です。 私は訳本がなんとなく苦手でそれまで避けてきたのですが、この本は訳が美しいから読めたのではないかなと思います。カズオイシグロと共に訳者にも賞賛に値すると思いました。重いテーマですが、言葉は綺麗で読みやすかった。一見退屈に感じる時もあるかもしれないけど、情景描写が美しくて静かに物語が進んでいきます。たしか映画化されたようでしたが、私はあまりにも小説が気に入っていたので映像として見るつもりは今後もありません。

4投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを見てから原作を読みました。ドラマはオリジナルもあり悲壮感たっぷり、見終わった後も暗い気持ちでだいぶ心を持っていかれましたが小説は明るい描写が多かったと思います。翻訳のせいか何なのかわかりませんがのめり込めず読み終わるまでかなり時間かかってしまいました。ドラマの衝撃が強すぎて個人的にインパクトに欠けていました。

1投稿日: 2023.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

幸せとは何か? 正しいことは何か? どうして主人公たちは運命に争わないのだろう? と思うけど、私も例えば寿命が来て弱ってきたら その運命を受け止めるだろうと思うし 彼女らにとって提供を受け止めることは 私たちが死を受け止めることと同じ感覚なのかも マダムやエミリ先生の立場からしたら クローン人間に人権を与え、教育をすることは 正しいことであり希望だったかもしれないけど キャシーたちからしたらそんなこと知ったことではない 教えられているようで教えられてない あえてしっかり理解できる少し前に教えられる ↑心に残った、自分の学生時代はどうだったか?もはや今は?考えた 何を伝えたかったか?分からないけど 考えるきっかけを与えたかったのかな 文学にきちんと昇華して

1投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

虚しかった。キャスもトミーも最後の最後まで酷い絶望感は持たないでいたのかなと勝手に思っていたけど、読み終えたあとに映画の予告を見たら、そんなことなかったかなと思い直した。でもやっぱり、悲しみとか絶望より虚しさの方が私の中では強い。心とは?愛とは?人生とは?って考えさせられる。 私の価値観では提供者の生き方って不自由で不幸だって考えてしまうけど、そうやって思うのってなんか違う気もして……。どう考えればいいのかわからない。

2投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ約ネバの元となる作品 人間とは何か、生命とは何か。 臓器提供のために作られたクローン人間の話、皆死んでいってしまう悲しいお話だけど、彼らの学生時代等、全くムダな人生ではなかったところに救いがあるのだろう、。 いつまでも心に残る作品。

1投稿日: 2023.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ数年前に映画を観てたのでその分すごく読みやすくなってたと思う。 面白いんだけど、淡々と静かに物語が進んでいくからとても眠くなるので入眠前に読むと○ 読み進めていくと、主人公たちには当たり前のものとして受け入れられている、この物語において重大な設定が静かにさらっと明かされる。 「日の名残り」でも思ったけど、ずっと主人公の一人称視点で丁寧に丁寧に語られているからか、これは主人公の自意識過剰や思い込みで、鵜呑みにしてはいけないのではと不安感を覚える。

2投稿日: 2023.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

幼少期や成長期の感情の動きがうまく言語化されてて登場人物の行動に共感できた。 約束のネバーランド味があった

0投稿日: 2023.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ起伏のない(出来事としては起伏があるが登場人物が当たり前のものとして受け入れるので起伏が起こらない)ストーリーが続き、正直読むのがしんどかった。 ただ、物語の最終盤の起伏のない淡々としたやり取りで心を掴まれた。 登場人物の心象風景としては淡々と話が進むのかもしれないけれども、物語の人物には当たり前として受け入れられた、SFとして描かれる社会が異物となる私にはありうる未来をつきつけられた。 今、この瞬間でも、奪われるための命が作り出されていて、そこに目を向けないように消費しているんだと実感させられる。

1投稿日: 2023.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞を受賞したカズオイシグロ氏。特徴でもある非常に丁寧な言い回し。このような作品が受賞されるのかと考えてみれる作品。賞の基準とは。私は知らずともわかる方にはわかるのかもしれません。

2投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロの最高傑作。感情を揺さぶられた。ここまで緻密で、淡々としていて、それでいて心を揺さぶられる作品に出会ったのは初めて。『日の名残り』も好きだったけれど『わたしを離さないで』もすごく好き。

1投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログテーマが重いね〜 人間のエゴ、命の価値、差別、生死 物語って読みながら主人公に自己投影したり、自分と比較したりしちゃうけど、この話は難しかったなぁ 臓器提供者として生まれた人とそれ以外っていう比較をしてしまいがちやけど、物語の主人公達は提供者同士での比較が殆どでかなりギャップ有ったわ 情報を制限されて、理解できないまま他人のエゴに巻き込まれて死ぬのは外から見てて不憫やったね 俺達の楽しい、辛いって思う感情は、提供者の生活の中でどのくらい存在してるのか、どのくらい違うのかとか考えると、申し訳ない気持ちと恵まれてる有り難さを感じたよね

4投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

語り手のキャシーは、親友のルース、トミーとともに、ヘールシャムと呼ばれる施設で育った。ヘールシャムは、将来、臓器移植の提供者となるべく作られたクローンを育てる隔離施設であり、卒業し、外の世界に出た子どもたちは、大人として、人として過ごすことなく、自らの臓器を提供し、使命を終えると死んでいく。 語り手のキャシーは、提供者となった人々の世話をする介護人で、ともにヘールシャムで育ったルース、トミーの介護を引き受ける。そうした生活の中、親友たちとの施設での生活を回想するというのが、物語の大筋である。 長いが、一気に読み通せた。 ルースは、キャシーとトミーが結ばれることを願って、トミーは、キャシーにヘールシャム時代の下らない秘密を言って、キャシーと別れる。介護人であったキャシー自身も、最終的には提供者となることが仄めかされて物語は終わるが、それまでの回想を経て、彼女は、ヘールシャムでの思い出を胸に、提供者となる運命を受け入れる。 物語の最後、キャシーは、「わたしの大切な記憶は、以前と少しも変わらず鮮明です」と語る。しかし、ここまでの物語を読むと、キャシーが、とても曖昧な記憶を繋ぎ止めながら、その大切な記憶を回想してきたことが分かる。褪せてしまう記憶を言葉にして、語り直すことが、「大切な記憶」を「少しも変わらず鮮明」なものにし、それは、彼女自身が運命を受け入れるのに必要な作業だったように感じられた。 臓器提供者として死ぬ、各々のその運命の受け入れ方がとても印象に残る本だった。

2投稿日: 2023.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ村上春樹の推し作家ということで読んでみた。 またノーベル賞受賞作家ってこともあってずっと読みたいと思っていたけど本は買ったまま読まないうちに数年経っていた。読んでみて、感想としては、まあ悪くないなという感じ。介護人とか提供者ってなんやねんって思いながら読むんだけど、読んでいくうちに大体わかってくる。あんまり敬体で書かれた小説読んだことない気がするんだけど、訳者はなんで敬体で訳したんだろう。

0投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログヘールシャム時代(学生)、ヘールシャムから介護人になるまで(モラトリアム期間)、介護人時代(社会人)と3部で構成されている。 物語は終始主人公の語りで進行される。主人公が作中でヘールシャム時代を回想するとき、読み手の私も一緒に同じ時代を過ごしていたような懐かしい心持ちになった。 序盤でヘールシャムとは何なのか、主人公達は何の為にいるのか、読者はそれに気付かされることになるが物語は淡々と進んでいく。主人公達も運命を静かに受け入れ、物語同様に淡々と使命を終えていきます。 作中で「単なる事実として知ることと、それの持つ深い意味を理解することは別物です」という文が出てくるが、主人公達はどうだったのだろう。

1投稿日: 2023.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終えて、何が何を象徴しているのか考えがまとまらない。寂しいような、憤りがあるような、虚しいような、なんだか整理できない読後感があります。

1投稿日: 2023.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログもしかしたらこういう世界になっていたのかもしれない。何かの間違いで私たちの世界はこうなっていたのかもしれない。読後そんな感想を抱きつつも、じゃあこの小説の魅力ってなんだろうと考えると、リアル過ぎる人間模様が書き出されてるところだと思います。 こんなに重い内容なのに、主人公はそこにあまり触れることなく、自身の周りの人間について語っていきます。その内容がかなりリアルな感じがして、友達ってなんだろう?私はちゃんと友達と関われてるのかなと悩む自分にとってとても勉強になるなと感じました。 友達って仲悪い時期だってあってもいい。 また仲良くなることだってある。 友達って大事だなと思いました。

0投稿日: 2023.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ搾取される側の、可哀相な悲惨な対象と捉えられそうな設定を、その時がくるまでは「普通」の生活を当然の如く過ごす描写が心に残る。

1投稿日: 2023.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログミステリー小説ではないのですが、あまり多くの情報を入れずに読むことをおすすめします。細かなエピソードを丁寧に積み上げていくことで物語の設定が明かされていく様が巧妙でした。 様々な読み方ができる作品です。 読後もしばらく余韻に浸りました。

0投稿日: 2023.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ「命」とはなにか。 兎に角、最初から最後まで考えさせられる本だった。 残酷で悲しくて、殴られたような気持ちになる。 小さな希望を胸に、行動する子ども(提供者)達。 涙が止まらなかった。 ずっと手元に持っておきたい本。

1投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

救いのない話 このレベルで理不尽で酷いことは世の中にもありそうな気もする ドラマを見てから読んだけど、見ずに読んだ方がよかったかな 同じ社会で平和に暮らしていることに少し違和感を感じた、提供者が反乱を起こしてもおかしくなさそうだなと いろんな事が徐々にわかっていくのでいっきに読める、人間関係の心の奥の方の事をこんなに文章で表現するって本当にすごい

1投稿日: 2023.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画の断片だけ見てて、ようやく読んだ。 すごい。 美しく不穏なヘールシャムの光景は「エコール」に少し似てる。卒業後のコテージでの日々を描いたことで、ただただ不穏で結末は解放系の「エコール」とは違うけど、テーマ(道具として用いられる人間と、その教育)と、その描き方(抑制的な残酷さの描写)は近しいものがあるのかな、と。 もちろん、性が直接的に問題なるエコールと、より医学、科学の進歩が問題になるこれを同列にするのも違うところはあるけど。

1投稿日: 2023.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供のために生み出されたクローン人間の3人を追った物語。 こういう要するに人間が人間を養殖する的な物語って特段珍しいとも思わないのだが、これは群を抜いて静謐な印象。臓器提供も自身がクローンであることも隠されているわけでないのに荒れない。全てを受け入れる姿も救いを求める姿もトータルで奇妙だというのが読んでみての感想。 「逆戻りはありえないのです。あなた方の存在を知って少しは気がとがめても、それより自分の子供が、配偶者が、親が、友人が、癌や運動ニューロン病や心臓病で死なないことのほうが大事なのです。」

4投稿日: 2023.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ2022/02/19 #わたしを離さないで #カズオイシグロ #石黒一雄 《感想》 #ヘールシャム (臓器提供の為に子供を育てる場所)で 育った、#キャシー #ルース #トミー 達の物語。 ヘールシャムで良い提供者(臓器提供する人)になるべく 健康な身体を作り、18歳になると外の世界(一般人と同じ環境)で介護人(臓器提供後の人を介護する人。いずれ提供者となる。)か提供者として過ごす事になる子供達。 臓器移植の為だけに作られクローンだけれども、 学長のエミリ先生は学生に絵や小説を学ばし、それを展示会に出す事によって『クローンでも人間と同じように心がある事を訴えかける運動』を行っていたのです。 学生達は自分達の置かれた将来について、 徐々に知っていくのですが、そんな中でも 友情や恋など経験してゆきます。 後半にかけてセックスの話が多くなるんですが、 子供が作れない身体だとヒシヒシと伝えてくる気もします。(臓器提供用に生まれたので元々避妊?されてる様な説明は初期に出てきます。) こんなことが現実世界で起きたら倫理的問題として 考え反対運動なども起きるけれど、 治らなかった病気が治る、 自分の恋人・家族が不死の病で提供が必要となっている、 という状況となったら、 多くの人は目をつぶり提供者から臓器を欲しいと思う。

1投稿日: 2023.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞を機に図書館で借りて来た。全く情報がないまま読み始めたので、「提供者」や「介護人」など、初めは一体何の話なんだろうと気になり、ページを捲った。臓器提供の為に産み出されたクローン人間、提供が終われば人生も終わるという提供者の恋愛。希望や夢など描いても、どうしようもない人生、虚しさを感じながら読了したけど、何かを掘り下げて書かれてる感じではなく、何を伝えたかったのか、よくわからなかった。

1投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ数年前にドラマを観て、今まで触れたことのないようなストーリーに驚きと恐ろしさ、だけど最後まで観たいそんな気持ちになった。忘れられない衝撃を受けた。原作を勇気出して読んでみた。主人公の語りでストーリーは進み、過去と現在をいったりきたりする。結末は知っていたので衝撃は少ない。ドラマを観ていないと登場人物のおかれている状況を理解するのに時間がかかるかもしれない。 この本の主人公達は特別な生い立ちと運命ではあるが、人間は生まれた瞬間に死ぬことは100%約束されている。そう考えるとこの本の主人公達とそうでない人間も結果は同じとも言える。 生きるとはどういうことか考えさせられる本でもある

3投稿日: 2023.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ読後、深い余韻に浸った。 過去を返し縫いのように少しずつ振り返りながら物語は進む。 現在からの客観的な視点と過去の主観的な視点により、この特殊な世界に徐々に引き込まれていった。 現代を生きる者からは受け入れ難い世界だ。 そんな世界を当たり前のものとして生きた人達の日々の機微が細かく書かれており、人との関係のあり方にこだわる切実さに拍車をかける。 読後は、「わたしを離さないで」というタイトルだけで、胸を締め付けられる。

0投稿日: 2023.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なんと表現したらいいのか、翻訳ではあり、圧倒されるのではないが、沁み入る筆致さを感じた。 ある目的のためだけに言わば「造られた」人間同士にとっての、閉ざされた世界における成長と教育と、またそこに意味は存在するのかを、紙面の大半を使って、まるで湖面に静かな波紋が届くような起伏が激しくなく、それが当然であるかのように物語で綴る。 それにはその人間同士が、幼き頃より自身の存在価値を諦観さとは違う形で達観させられており、ふとしたところから臓器提供を想像させられるものの、読書には何か違和感を絶えず享受させられ、取り払われない霧の中を歩くように物語は続き、想像を逞しくさせられる。 終盤に提供者、介護人の違いがただ通知があるかないかだけなのかと考えさせられ、提供者であることに使命感のような言葉があり、では通知がない者はその存在価値はと考えさせられ、また単に造られた側だけでなく、何処か全人類の価値を問われているかの錯覚すら覚える。ある意味それは神による人間の造形に結びつくからなのかもしれない。 この物語は技術の発展によりクローンも難しくない現代においてその倫理観を問うといったものだけではなかろう。

0投稿日: 2023.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ主の部分とは少しずれるかもしれないが、セックスをありふれた形で扱い、セックスに快楽を求める事を是とする描写が、寧ろ閉ざされた(制限された)世界の中で許された原始的でも重要な捌け口として扱われている様に感じるとともに(存在の主目的から考えると感染症の恐れからどうしても矛盾を感じるが…)、限られた自由が許された実験動物の様な扱いの様にも思えてゾクッとする部分もある。淡々とした描写だからより無機質な部分を感じ、切ない気持ちも湧いてくる。最初はこの「セックス」の何度もの出現・描写に違和感を覚えたけれど、より状況が飲み込めてくると、なんて秀逸な「セックス」の使い方をしてるのだろうと衝撃を受けた。

1投稿日: 2023.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本の中では臓器提供のために生まれた主人公達だったけど、似たようなことは現実世界でも起きているのかなと少し考えた。 展示館の作品はある種、生きた証みたいな役割もあったんですかね。 翻訳のため少し読みにくさはあった。

0投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオイシグロ作品は本作が初。なんというかとても静かな文章ですね。抑制が効いているというか静謐というか。回想視点で子ども自体を振り返る構成から懐かしく穏やかな雰囲気もありつつずっしりと重たい違和感を抱かせながら静かに進み、静かに終わっていく物語。

0投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログベイビーベイビーわたしを離さないで。 伏線回収が凄い 怖くて奇妙で夜眠れなくなるけど 捲るページの手が止まらない。 面白かった

0投稿日: 2023.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ設定に魅かれて読んでみた。期待には及ばなかった。要らない挿話が多過ぎて、もう少し主題に絞り込まれていたら良かったのだが。

0投稿日: 2022.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ強い印象の残る本だ。 介護か何かの仕事をやっている女性が、仕事をやめることになり、自分の学生時代を回想するというところからはじまる。 全寮制の学校が舞台。読み進むうちに、微妙な違和感を感じるんだけどさ。この世界、何かヘン?って。そのヘンな部分について、明確な説明はない。でも、いつの間にか気づくんだ。いや、わかるというのかな。なんてグロテスクな世界なんだ、って。でもね、こんなことあっちゃいけないだろ、って思う一方で、不思議と受け入れてしまう部分もあるんだな。それは主人公自身が、その理不尽な運命を受け入れているからだろう。抵抗がないわけじゃない。でも、そういうものだから、っていうのが読む側にもうつってくる気がするんだな。 SF、あるいは寓話といった方があっているか。違う倫理の世界を見ると、今、自分が住んでいる世界について考え込むというか。 一度読み終えたあと、もう一度最初にもどって、数ページ読んでみた。彼女が仕事をやめることの意味がわかると、重みが変ったように感じた。 前に読んだ『日の名残り』も良かったけど、この本も同じかそれ以上に良かったなぁ。

1投稿日: 2022.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

抑揚を抑えた、ひたひたと少しずつ真実に近づいていく文章が素敵。 とてもいい小説だと思う。 ただ私には、それほど心には響かなかった。 小説ゆえ仕方ないんだけど、設定として「?」ってなるところにより、イマイチのめり込めなかったかな。 ルースみたいなめんどくさいタイプの女子と、普通は友達続けないし、気の合う男友達がルーシーみたいな女と長く付き合うというのも考えられないかなと。いくら歪んだ環境なり人生が待ち受けてるにしても。 ただ、こーゆー女を噛ませないとストーリーが盛り上がらないから入れてるんだろうし、それがやっぱり作り話あって、心が震えなかったのかなと。 あとは普通の人間を臓器売買用に育てるわけではなく、クローン用に生殖機能をなくして作れるなら、そもそも知能も最初から落とせるんじゃないか、とか。 「認識」さえなければ、何も不幸ではない話な気がしてる。 あとは、クローン作るのに、どうして一人一人からの遺伝子が必要なんだろうとか。 色々と細かい所が気になってしまう。笑 きっと私が、クローンには人権も心も教育も不要だと思ってて、ブロイラーみたいなもんだと思ってるので、彼らを可哀想とも同情も何も感じなくて共感できなくて、小説自体にものめり込めなかったのかなと思う。

0投稿日: 2022.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログSF名作!みたいな触れ込みで入った けど、読んだ印象としてはソフトソフトソフトの彼方にSF風味があるという感じであった カズオイシグロって男性なのになんで話の続きが地味に気になるおばさん(失礼)の話の持って行き方を書けるんだろう? 人生って無慈悲だし容赦なさすぎるよなあ この作品は人生の理不尽さへの共感・同情とSF特有のワクワク感がどんどこ押し寄せてくるので情緒がもたなかった 最後は号泣した キャシーを抱きしめたい

1投稿日: 2022.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

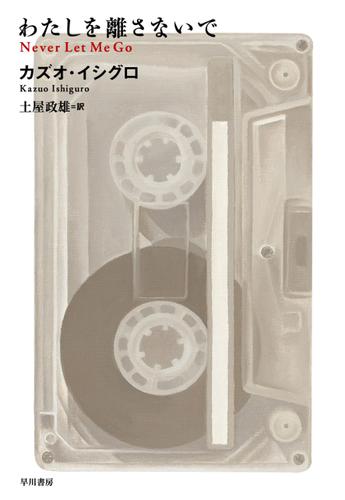

読了後、好き嫌いが分かれそうな一冊だなと思った。 「日の名残り」は比較的読みやすい印象だったが、「わたしを離さないで」は読みながら何かしら常に考えさせられた。 カズオイシグロの作品は、何度か読まないと真に作品の良さを味わいきれないと思わせる何かがある、と改めて思った。もちろん、一度読んだだけでも十分に作品は楽しめる。 個人的には、これまで表紙絵が何を表しているのかよく見ておらず機械的なモチーフか何かかと思っていたところ、読み進めるうちにカセットテープだということに気づき、すごく納得がいった。「このカバーイラスト以外はこの作品に考えられない」、そんな気持ちになった。 緻密な構成、表現に圧倒されながらも、読みにくさは感じなかった。 キャシーの’論文’の進捗について最後まで言及はなかったが、この「never let me go」がそれ(もしくはその一部)だとすると、提供者(介護人)とそれ以外の人との関係性としては、皮肉的でいいな(前者の能力が非常に高いという意味において)と個人的には思うが、そんな言及は作品中にはないから、妄想にとどめておこう。

0投稿日: 2022.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と過去を振り返ってるのがリアルで、ドキドキして、悲しくなった。最後わーって泣いちゃう感じじゃなくて常に悲壮感漂う感じ。

3投稿日: 2022.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ爆笑問題のラジオで約束のネバーランドに似てると太田さんが言ってた。約束のネバーランドはアニメで見て面白かったので読んでみた。カズオイシグロ作品は日の名残りに続いて2作目。 主人公のキャシーの回想で語られる本作は、特別な施設で育った特別な子どもたちのその後を振り返っている話だ。物語を読み進めるにつれて振り返るより仕方ないというのが分かってきて切なくなる。いわゆる思春期の年代を、大人が振り返っているとはあえあまりにも素直に心情を吐露しているのは気恥ずかしさがあったが、それがあまりにもリアルで夢中になった。

0投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

以下、ネタバレを含む感想です。 【人間関係の形への共感】 キャシーとルーシーが、言葉で発しないけれど、お互いの心理や状況を理解しており、それを踏まえて傷つけ合ったり、助け合ったりする描写が何度かありましたね。 私自身にも、 「この人は今こういう状況にあるんだろうな」と分かっていても、自分の未熟さ故に、相手に酷い態度をとってしまったり、 逆に私が平静を装っていても、友人が私の状況を理解して、さりげなく、でもひたむきに手を差し伸べてくれて心が温かくなったりするので、「分かるな〜」と思いました。 人間関係の脆弱さと曖昧さ、それが絶妙に絡み合う美しさが描かれていると思いました。 【エミリ先生を通じて筆者が伝えたかったこととは?】 エミリ先生は、臓器提供される子供たちに最低限 人間的に生きられる生活や教養を授けることに彼女の人生を懸けていました。 これは私の勝手な憶測ですが... 筆者は、エミリ先生を通して生きる意味のようなものを伝えたかったのではないかと思いました。 つまり、不可避で残酷な終わり(物語内では臓器提供される運命)が待っていたとしても、それまでの過程が蔑ろにされてはならないということです。 生物は皆 最期を迎えますし、背負う運命を選択できないことの方がほとんどだと思います。それでも「どう生きるか」という、最期に至るまでの過程には、ある程度 個人の自由が利く部分があり、それを大切にしてほしい... みたいなメッセージだったのでは...と深読みしてしまいました。(私がV.フランクルが好きなので、解釈が偏っているだけな気もします...) 【物語の終わり方について】 ヘールシャムの人々が、臓器提供されるためにこの世に生み出された運命を受け入れ、全うする...という、とてもハッピーとは言えない終わり方でしたね。 私たちの平和は、誰かの犠牲の上に成り立っており、犠牲者は希望を諦め、運命を受け入れて消えてゆく... というような、私たちが目を背けたくなるような世の不条理が表現されているのかな~と思いました。

2投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログわたしを離さないで #読了 救いのない物語の中にある救いのある物語だった。 現実は残酷だったけれど、彼女彼らが仲間や恋人と過ごした日々は思いやりたくさんで輝いてた。 #わたしを離さないで #カズオ・イシグロ #読書

0投稿日: 2022.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公たちがどういった施設にいるのか、どういった運命が待っているのか、少し不安になりながら読み進めていくと意外とというか、さらっと登場人物の口から語られてびっくりしました。 色々考えさせられるもののハッピーエンドが好きな私はどこまでも現実的な結末にやるせなくなりました。

1投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供のために作られた子たちの話 独特な視点の物語やけど 目を背けてはいけない問題でもあると思う 子供たちの複雑でコロコロ変わる心境が しっかり描かれとった

1投稿日: 2022.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供のためだけに生まれたクローンの話 「提供者」をサポートする「看護人」である主人公の幼少期、青年期、現在の構成(この先、主人公も「提供者」になる) 個人的には可哀想だとも酷いともグロテスクだとも思わなくてなんて言ったらいいか分からん作品 でもこの世界の「人間」は「提供者」たちのことを当然の存在というよりは無くてはならないけど目を背けたい存在として見ててなんか悲しいけどそっちのがいいなって思った 土屋さんの訳は本当に読みやすい、あとがきに裏話もあって笑った

0投稿日: 2022.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログわたしたちの将来の仕事は介護人と決まっていて、ゆくゆくは提供者として使命を終える。そのために生まれた。作中の独白が進むほどに主人公の当たり前と世界の当たり前とがぶつかり、ごく自然に、ぞっとするような事実が明かされる ジッパー…

1投稿日: 2022.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ読む前、内容があまりわからないようなボヤっとした感想が多いなと思っていた。読んでわかった。これは書けないわ。ネタバレしたくない、というよりどう言えばいいのかわからないこの読後感。 読んでこんなに困惑することないよ。さて、あの人のあの言葉やあの行動をどう受け止めるべきか。

1投稿日: 2022.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ何も知らない状態で読むのが一番いいと思う。 でも、ある程度の設定は知っていても徐々に秘密がわかっていくのが面白くてどんどん読み進めてしまう。 主人公の人間関係や心情がよくわかる部分が多かった。その分物語の世界の不気味さと辛さを感じる。 カズオイシグロの文章はすごく情景が目に浮かぶ。

0投稿日: 2022.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ訥々とした語りが印象的だった。静かな中に確かな心の動きが感じられてよかった。 最初、作品世界のことがよくわからないまま始まるが、読み進めるにつれて徐々に浮き上がってくる構成が好き。

0投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ◯小さな裏通りにトミーと一緒に立ち、これからテープ探しを始めようとしたあの瞬間、突然、世界の手触りが優しくなりました。(264p) ◯あの夜の裏道は、わたしたちと同類のためだけにあるように思われました。普通の人は、巨大看板やスーパーカフェの立ち並ぶまばゆい自動車道を通ればいいでしょう。(407p) ★将来があるというのは幸せなことだと思った。

2投稿日: 2022.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは内容等知らないまま読んだ方がいい。 しかし、設定を少し知ってしまっても、静かに圧倒されました。 ずっと読みたいと思いつつ、手に取れなかった。 恐ろしく、そして悲しい話でした。

0投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

噛み砕きやすい文章で読みやすいが、なんとも言えない読了感が喉の奥に残るような作品。 (以下ネタバレ注意) 他者への臓器提供のためだけに存在する主人公たち。 世の中の人間は、主人公たちのことを「かわいそう」と思いながらも 「どうしようもない、しょうがない」と黙認している点が印象に残った。 臓器提供のおかげで癌が治る病気になった。また不治の病に戻すのは現実的ではないだろう。 配偶者、両親、子どもの命が懸かっている時、どちらかの命を選べと言われたら・・・・・。 だから世の中の人間は、主人公たちに「心」や「魂」があることを認めたがらない。目を背けようとしている。 だがこの作品は、その主人公たち、特に仲良し3人組の心情を瑞々しいほどリアルに書き上げている。 喜び、羨望、焦り、妬み、期待、悲しみ、悔しさ。 いちいち共感してしまう。主人公たちの気持ちがよく理解できる。言わんとしていることがすんなり胸に入ってくる。 (作者の文章力に脱帽) 臓器提供のためだけに存在している主人公たちにも、たしかに、心は存在してしまっている。 世の中の人たちと何ら変わらない魂がそこにある。 異なるのは「提供」という使命だけ。 もし科学が極短時間の間に急成長したら、道徳面を考える暇がない内に技術ばかりが先んじてしまったら、この本に書かれているような、ある意味「非人道的」な架空の設定が「常識」に変わることもありうるのだと思った。

0投稿日: 2022.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞受賞者の作品、そしてインパクトのあるタイトルという事で手にした本。 今まで味わった事のない読後感に、ヒーっとなった。その後たまたまTVでやっていた映画版を観てさらにヒーっ!ドラマ版を観てまたヒーっ! 観た順番もよかったと思うけれど、どれもすごい見応えのある作品だった。是非。

5投稿日: 2022.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ちょっとしたSFのような設定 訳者あとがきにもある通り、どこまでネタバレしていいのか迷う人もいそう でも、わりと序盤で想像はできるし、なんならそのあたりの設定はぼかしたまま終わるかと思っていたので、p.256のルースのセリフに『あ、はっきり言うんだ』って、そういう意味でビックリした カズオ・イシグロ自身も「ネタバラシOK」のスタンスらしいけど、自分はこれ以上触れない(笑 主人公キャシーの一人称視点で物語が進む キャシーと全く同じ経験があるわけでもないのに、誰しもの心の中にある郷愁を誘うような思い出が語られていく 読んでいくうちに自然と感情移入してしまう、そんな思い出話 日本でも海外でも人間の根っこにある感情の機微ってのは変わらないんだなぁなんて思ったけど、イシグロ氏が日本人ていうのを考えるとあれやっぱりどうなんだろうこれなんて考えも浮かぶ ただ、一人称物語のお約束で、作中の描写としては○○と書かれているけど実際はそうかな?自分に都合のいいように語ってない?みたいな部分もちらほら 解説によると「記憶は捏造する」というテーマがイシグロ作品にはあるらしいので、こういう部分がそういう事なのかな? 読み始めて1ページ目から『なんじゃこの文章は』と、ビックリしてしまったけど、少し読み進めたら作中の特殊設定や専門用語(提供者など)が書かれているだけだとわかってホッとしたよ でも締めのの一文はなんか好きになれないなぁ もちろん原作の通りなんだろうけど「行くべきところへ向かって」なんて言い回しがどうにもピンとこないのよね

1投稿日: 2022.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ今までに数回挫折していたのだが、本日ようやく最後まで読み進めることができた。読み終わった後にも続く、静謐で、冷たい空気が私を揺さぶっている。 第一部のヘールシャムでの日々は穏やかでありながら、どこか不穏。ネタバレを知っていた身ではあったが、それでも感じるどこか「変な感じ」、一方で子供時代にどこかで経験したり見たりしたような景色に郷愁のようなものを感じる。第一部はとても「日本的」だと感じたのが新鮮だった。 第二部、第三部の途中までは来るべき未来の前のどこか不穏な空気が漂っていて、いつもの人間関係にうんざりして、いつも挫折してしまっていたところ。 ルースの介護人になってからは胸がつまるようだった。でもそれは静かで、どうしようもなくて、悲しいけれど少しでも長く愛している人と生きていたくて…ということが文章からひしひしと伝わってきて、いや翻訳すごいなと思いつつ、作品もすごいなと思っていました。 この作品に流れ続けているこの川、なんとも言語化できない唯一無二の川なのだ。 "Never let me go"というタイトルも、最終盤にキャシーが回想する赤ちゃんを守りたい女性という言葉も、マダムの”…胸に古い世界をしっかり抱きかかえている。心の中では消えつつある世界だとわかっているのに、それを抱きしめて、離さないで、離さないでと懇願している。わたしはそれを見たのです…”(p.415-416)というところ、本当にきつかった。 私の大事な人が不治の病だと言われたら、私はもしそういう技術があって使用できるのなら、それを選択するだろうと思う。そして彼ら彼女らのことは考えない様にするだろう。そういう都合のよさを人間は持っていて、その立場に自分が置かれていない限り、絶対に極限において想像力を働かせることはできないと思う。そのことを考えたら、「かわいそうな子たち」とマダムのトーンで涙を流すことしかできないのだろう… 介護人を変えたトミーとの最後の数日は本当にきつくて、この物語は「美しい」のだけど、美しいとは形容できないと思う、不思議な小説だった。。まさしく「細部まで抑制がきいた」静謐な川が流れている小説でした。 これはまたいつか読み直したい(挫折していた割に)

1投稿日: 2022.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ優しい語り口調のお話。所々にヒントが散りばめられていて、段々と全貌が見えてくる作品。 会話のやり取りで少し想像力が必要に思えるところがありましたが、独特の閉鎖的な世界観が非日常を感じさせてくれる作品でした。初のカズオ・イシグロでしたが、読みやすかったです。

1投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログまさかな?が本当になる話。 YouTubeかなんかで映画編の内容を齧らなきゃよかったと。初のカズオイシグロでした。

0投稿日: 2022.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログなんでこれを選んだだろう?ってのも覚えてないけど 確か、ノーベル文学賞を取った時に、ふとどんなのがあるんだろうと 楽天ブックスにたまたまその時に文庫であったのをお気に入りにしただけかも って、ぐらいにこれをってわけじゃないけど読んでみたら ほんと確かにノーベル文学賞受賞の理由が、「壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた」ってあるけど、そんな感じだわって、すとーんと腹落ちしましたよ それぐらい、何ていうんだろ、日常なんだけど、薄々感じてるけど、 深くは立ち入らない場所について話しているような感じだった。 難しい話かなって思ったけど、なんかイギリスの情景を浮かべながら 後半はけっこう一気読みのような感じで駆け抜けてしまったよ いやぁ〜、深い、そして身近、人の生を今一度考える機会になりました。

0投稿日: 2022.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオ・イシグロ氏の小説を読むのは『浮世の画家』以来二冊目。 その時にも思ったことですが、氏の「人生を振り返った時の記憶の曖昧さや意味づけが変わっていく」といったテーマには本当に引き込まれます。 本作も介護人キャシーの淡々とした語りによる静謐な文体ながら、作品の持つ引力の強さに否応なく惹きつけられました。 そもそも、この臓器提供の為に生み出された子供たちというSF的な設定ならもっといくらでも派手にできるはず。脱出や反撃といった冒険活劇や真相に鋭く迫るミステリ、ホラーなどなど。。それでも作中の子供たちは紆余曲折はあれど(それも真正面の対決などではない..)運命を静かにそのまま受け入れます。この静けさこそ一番の衝撃でした。 けれどもそこになぜか、もしかしたら自分も彼らならそう振る舞うのかもしれない、という漠然としたリアリティが迫ってきました。私が普段「そういうもの」として無意識のうちに諦めているあれこれと同じレベルで、彼らの存在・人生が決定されていてるという怖さ。彼らにおいての「提供者」という運命は途方もなく動かしがたいものなのでしょう。。 キャシー、トミー、ルースをはじめとした彼らのヘールシャムでの日々がとても丁寧で微細に描かれるからこその辛さや悲しみが溢れてきます。私と何も変わらない彼らの未来は私とまるで違う。。 文庫版訳者のあとがきに、老い衰えたマダムやエミリ先生が「提供者」としてキャシーが現れた時どうするのか疑問が心に残っている、と書かれています。ハッとしました。ほかにもまだ私自身渦巻いている問いがいくつもあります。 それでも、こんなにも残酷で歪で端正な美しい小説を読むことができて幸せだと思いました。

2投稿日: 2022.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

病んでる。 カズオ・イシグロは病んでる。 こんな感じの話ばかり書いているのかなぁ…… メリバでも何でもなくただのバッドエンドでしばらく鬱になった、それくらい影響受ける作品なので読む人は注意して頂きたい。 文学賞取ったからホイホイと手を出した私が馬鹿でした。 自分がクローンだと知ったらどういう行動を取るだろうか、というか、それを当たり前に受け止めている世界観がものすごく怖い。 オリジナルを発見して喜ぶクローンの子達が怖い。 闇が深すぎてどんな生き方をしたらこんな話書けるんだろ、いやそれっぽい話は書けるけどなんていうかこう、話が淡々と進んでいくのにその内容の異常さを書くのがとんでもなく上手い。 主人公達が不幸だと思っていないのが不幸。 いやもう不幸過ぎて私が病んだ。

0投稿日: 2022.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマをみた為、原作を読んでみましたが多少印象は変わるものですね。 またなんとも言えない気持ちになります。 医療関係の為、余計に 読後のタイトル回収は自分の好きな手法ですが、カズオ・イシグロ氏の計算され尽くした構成は素晴らしいものであると感じさせられました。 作中に出てくるもののタイトルへの重みといったら、、

0投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞の英米文学とのことで勝手に難解で読みにくい文章を想像していましたが、そんなことはありませんでした。 主人公であるキャシー・Hの語り口調で進む物語。 読みやすいけれど、なんだかずっと靄がかかっているような、、読んでいる間は終始ふわふわした気持ちでした。 原作が日本語ではないからでしょうか。文調が気になり話に入り込むことができませんでした。 原作の言語がいつもと違うと、なかなか難しいですね。

20投稿日: 2022.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ冗長で飽きるが ストーリーにこだわらずに読み直してみたいと思える、変な満足感を感じた SFといえる勝手な設定をして、人間の気持ちの奥を描いてゆく 心のひだ を文章で書く という日本語が当てはまるだろう だから小説としてはよく書けている 翻訳だから物足りないのかもしれない 英語で読める人は、もっと透明感のある小説として楽しんでいるのではないかと感じさせる 設定とは、臓器提供するためにクローン人間が、施設の中で教育を受け育ってゆく 保護官と呼ばれる管理指導員がいる 6歳から15歳までこの施設から出られない 更に3年間、つまり18歳までは施設の外の コテージで暮らす 恋愛に目覚める時期だが、クローン人間に生殖機能は排除されている そして、臓器提供者として生きる 2回提供して使命を終える人もいる 生きることが終わるということだ 臓器提供者を介護する仕事を選択することもできる 主人公は、介護職を選んだ女性だ その気心の通じた友達 女と男の2人が描かれて 話が進む タイトルは。ジュディ・ブリッジウォーターというイギリスの歌手の「夜に聞く歌」というミュージックテープに入っている歌の曲名だ ウォークマン世代の設定だからカセットテープだ 1995年に書かれたのだから、携帯電話が出てくるより一昔前の懐かしさを感じる年配者向けの小説だと言える 特殊な設定を少しずつ主人公も読者も理解してゆくのだが、大事な前振りが小出しに用意されていて、さっき書いてあった表現はこういうことだったのか、と納得させながら この勝手な設定に引っ張り込む 実際にはないクローン人間の臓器提供だが、もし実際の当事者ならと思えば、心のひだを克明に丁寧に描かれている小説と言える 文学として楽しむことはできる小説ではある ストーリーを楽しんでも良いだろう ヘールシャムという街にあった施設で仲の良い3人も過ごす 年を経て臓器提供者と介護士となった 3人は生きるための猶予を貰いたくて申請をする事を考える 臓器提供で死を迎える前に生き残っている2人はヘールシャムの施設時代の管理者に会いに行っき実態を聞かされた クローン人間の扱いについて施設が教育の努力をしたことは、結局は社会に受け入れられなかった事を明かす 施設はクローン人間にも教育を与える事で創造性のある表現ができるのだと社会にアピールし支援者や運営資金や政治的助力を得つつあった これとは別に優秀な子供を産むための研究もされていたが、もしクローン人間が優秀になってしまったらとのおぞましさに世間は施設の活動にも背を向けたと言う 主人公も介護士を終え臓器提供者として使命を果たす時が来た 生きてきた過去を思い出す体裁での物語だ この小説に書かれることはさまざまな隠喩としても捉えることができるだろう 生と死、介護、臓器提供、現実社会でも切実な事柄をクローン人間に語らせることで客観的に現実社会を見つめ直させる機会を設けてくれているとも感じられる とにかく心のひだ を書き表している 星新一がボッコちゃんなどで書いた空想世界に人間の心をひとりひとりに付けて長々と書かれた小説という印象が残る 原書の英語で読む人たちからは 『細部まで抑制が効いている」と評価されているようだが、 全編に多数の伏線を仕込んだものだからだ そんなことが評価の対象になるのか 心のひだを 延々と綴った事に評価が集まらないならコテコテの日本人の私とは感覚が違うとしか言えない

0投稿日: 2022.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼少期の環境と教育が 後の人生を誘うのか…という 短絡な期待を簡単に裏切った 主人公が語る回想に 嫉妬・怒りの感情表現がある 妙に乾燥した佇まいなのが この物語の核心ではないか 表情と風景… すべてがモノクロの世界に写った

1投稿日: 2022.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞 臓器移植提供を目的に作製されたクローン人間 クローン人間の人権を守る人々、クローン人間自身の苦悩

0投稿日: 2022.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

映画の方を調べているときにネタバレをくらったので内容は何となく知っていましたが、初見だとかなり衝撃的だったと思います。 所々に過去の回想を挟みつつ物語は進んでいくので、本当に記憶を辿っているかのよう。 てっきり孤児を臓器提供に回してるのかと思ってましたが、「ポシブル」と呼ばれていた人が元で彼女たちはクローン人間なんですね。 クローン人間は人間と同等かという疑問が今回のメインだと思うので、気づくの遅いだろという感じなんですが...お恥ずかしい限りです。 クローン人間は歳の離れた一卵性双生児のようなものらしい。成長する環境によって性格も変わると思いますし、クローンといえど別の人間ですよね。 なぜその人生に抗わないの?と思いましたが、自分達の運命は施設生活で間接的に刷り込まれていた、という主人公たちの考えににゾッとする反面、私たちにも同じことが言えるのではないかと思いました。 この世に生まれ、結婚し子供を産み、死ぬという生き方に疑問は感じるものの抗おうとは思いません。 彼らもそんな気持ちだったのかな。 自分の運命を受け入れ、静かにその役目を全うし尽き果てる彼らに胸が締め付けられます。 そして何とも言えない気持ちのなか、物語は終わります。

1投稿日: 2022.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログあり得たかもしれないが、現実とは異なる世界。少しずらして、細やかな心理描写、人間関係を描く。読んでいて辛くなることもあるが、精一杯、与えられた環境で生きる、というのはみんなできそうで出来ないことだが、やらねば、という気になる。

0投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

朝の通勤電車で読了。いやはやすごい本を読んでしまった。衝撃的。 朝からぼんやりしてしまう。ダメだ。仕事が手に付かない。 『アルジャーノンに花束を』みたいな読後感を誘う近未来SF。

0投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて読んだカズオ・イシグロさんの1冊。 なんとも切ない、なんとも苦しい。 必ずまた読む。 この1冊でカズオ・イシグロファンに。

0投稿日: 2022.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供するために生まれてきた残酷な運命を知り、翻弄されていく子ども・青年たち、近未来的な世界。切なく恐ろしい、こんな世界をやはり作り出してはいけないと思うのだが、近づいて行く可能性もある気がする。

0投稿日: 2022.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供をするために生きている子供の話 ってことで選んだんですがあまりドラマ性はなく、普通に生きてる人間と同じように友達と喧嘩したり打算で会話したりって感じで盛り上がりどころがあまりなかったです。 逆にいうとそんな普通の人間の人生が「臓器提供のために生かされている」という設定が加わった途端に感じ方が変わったりもしたので面白かったです。

0投稿日: 2022.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ架空の社会の架空の人物のこんな「自伝」を書ける人がいるのに驚いたというより、嫉妬に近い感覚を覚えた。 ちょっとしたミステリー要素があるので、ストーリーには触れない。 こういうことがあって、自分にはこう見えた、感じたというように、終始一貫して一人称で語られている。風景描写すらも自分(キャシー)の目を通したもので、繊細な気持ちが正直な態度で書かれてるため、カズオ・イシグロはキャシーなのかと混乱するほどだった。 取り返しのつかなさ、ささやかな満足、思い出に残すシーンを選べない不思議、受け入れるほかない何か、そんな誰の人生にも共通するものを本書は美しく懐古的に描く。 キャシーにとっては自分の運命を受けとることがテーマかもしれないが、他者を他者として、その存在を認めることが読者にとってのテーマだと私は思った。 設定的には「自分とは何者か」「人間とは何か」というテーマになりそうだけど、そうではない。 一人称の語りにより、1人の人間の像を読者の胸に描き出す手法は「他者を認める」というテーマによく合っている。 間接的であっても、責任を負う割合は少なくても、自分のしたことで、他者が何かを感じ、考えている。それこそが否定できない事実なのだ。自分のしたことで後悔と自責に苛まれないように生きたいと改めて思った。 追記 1970年代くらいまで、黒人には人体実験が行われていたと知った。19世紀には麻酔なしで外科手術をされた奴隷もたくさんいた。黒人は痛みに強いと信じられていたのだ。そして未だにそんなイメージは残っているという。 架空の世界の話と現実は思った以上に地続きで、近未来の話と思っていたら、すでに人類が経験済のことだった。私も西洋医学の受益者で、何も知らなくて、そちらの方がよほど衝撃だった。トミーのように暴れ出したいくらい。 メモ タスギキー梅毒実験 ジェームズ・マリオン・シム

2投稿日: 2022.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と、静謐な雰囲気で進んでいく物語 あんなに感情豊かに描かれている子供たちに心が本当にあるのかって疑う大人たちが汚れている感じがして、そう考えてしまうことは悪ではないのに泣いてしまいそうだった

0投稿日: 2022.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かな物語の中に散りばめられた欠片を飲み込んで読んでいく。 終わりから3頁に入るか入らないかの辺りから、息を詰めるようにキャシーの独白をしっかり追い、最後の文字を読み終わる頃に涙がこぼれて、ようやく深く息を吐き出した。 あまりにも有名で読まずにいたけれど、読んでよかった、本当に。

0投稿日: 2022.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

全ては時間という川に流されて離れていってしまうっていう話。 諸行無常の悲しさ。 本当にただただ切ない。 静かな風景のような文章も素晴らしかった。 p. 89 たぶん、モイラの言葉は、ある一線を一緒に越えようと言う誘いだったのだと思います。そして、私にはまだその用意がありませんでした。その一線の向こうに何か冷たく暗いものを感じ、いらない、と思いました。わたしだけでなく、みんなのためにも、あれはいらない、と。 p. 129 「何をいつ教えるかって、全部計算されてたんじゃないかな。保護官がさ、ヘールシャムでのおれたちの成長をじっと見てて、何か新しいことを教えるときは、ほんとに理解できるようになる少し前に教えるんだよ。だから、当然、理解はできないんだけど、できないなりに少しは頭に残るだろ?その連続でさ、きっと、俺たちの頭には、自分でもよく考えてみたことがない情報がいっぱい詰まってたんだよ」 p. 415 「新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。古い病気に新しい治療法が見つかる。すばらしい。でも、無慈悲で、残酷な世界でもある。そこにこの少女がいた。目を固く閉じて、胸に古い世界をしっかり抱きかかえている。心の中では消えつつある世界だとわかっているのに、それを抱きしめて、離さないで、離さないでと懇願している。わたしはそれを見たのです。」 p. 431 「おれはな、よく川の中の二人を考える。どこかにある川で、すごく流れが速いんだ。で、その川の中に二人がいる。互いに相手にしがみついている。必死でしがみついてるんだけど、結局、流れが強すぎて、かなわん。最後は手を離して、別々に流される。おれたちって、それと同じだろ?」

0投稿日: 2022.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこれも既ににドラマを見ていた 介護人は綾瀬はるかだ 期待通りではなかった やや読みづらいく ドラマ以上の深みもいまいち あまりボクの好みではない

0投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ「あんこさんハルキがダメならこの人もダメだと思います」と読書友達が言っていたカズオイシグロ。 どれどれ~と思って読んでみたら意外といけたという! ノーベル文学賞をとったということで、さらにタイトルもなんだかロマンを感じるし、ものすすごい純文学を想像していたら全然違ってSF臭がする作品でびっくりした!! 結局なぜ登場人物たちが自分たちの運命に疑問も持たないのかがちょっと理解に苦しんだところだった。受け入れている。ベールに包まれている感じだった。 終わりもややぼんやりしていて解釈に戸惑った。 たださすがにノーベル文学賞なのか、文章には重みがあって、読むのに数日かかった。 今回の作品は語り口が1人称だったので今度は「日の名残り」も読んでみようかな。でもどっしりした文章なので、余裕のある時に。

1投稿日: 2022.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な寮の生活。作り上げた作品展。パラレルワールドのような日常。後半を読み進めていくとその謎が解けてくる。 難しい問題ですが、生きるとは何か?考えさせてくれるような作品です。

0投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な寮生活。なんのことかなと読み進めると、突如として衝撃の事実が発覚する。後半になるに連れて面白くなるので少々忍耐が必要。 心理描写が微細で、最後は生きるとは、ということを深く考えさせられる。余韻がすごい。

0投稿日: 2022.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

すごい小説だった。こんな月並みな表現しかできない自分を愚かしく思える。星5どころではない。6個も7個もあげたいくらいだ。 まるで本当にヘールシャムにいたかのような、その世界に住んでいたかのような記述。しかも、キャシーという女性の視点でお話は語られる。物語を耳から聞かされている気分だった。 お話は、というとアークザラッドⅡの白い家、ワイルドアームズのロディを彷彿とさせる、残酷な運命を背負った子どもたちの運命。思春期なのに「親」の存在が一切出てこなかったのが気になったけど、やはりそうだった。ヘールシャムの子たちは、作られた子だった。提供者、つまり将来的に臓器を与えるための存在だった。ルーシー先生の「教わっているようで、教わっていない」発言は子どもたちを、トミーをひとりの人間として扱っていたように思える。しかし、ルーシー先生は去った。 マダムもエミリ先生も、子どもたちを人間として見てなかった。キャシーが「わたしを離さないで」と歌いながら枕を抱き、赤ちゃんをあやすように身体を揺らしていた。その姿をマダムに目撃され、マダムは涙を流した。憐れみの涙だったことが、後に判明した。偽善、といえば偽善なのだろうか。エミリ先生は真の黒幕に見えるけど、マダムにはあまり嫌悪感は抱かない。活動をしていたのだから。 そして、ルースの存在。明らかに意地悪でキャシーのマウントをとりたがるような友達。それでもキャシーにとっては大事な親友だった。彼女は劇中でも最も人間らしい存在だった。姑息で、見栄を張りたがって、キャシーとトミーの仲を裂いて、そして最後に自分がしてきたことをキャシーに告白し、トミーと2人でマダムの元へ行くよう頼む。「遅すぎる」と涙を流すキャシーに言われたけど、ルースは「許されなくてもいい」と腹をくくる。人間か。絶妙に憎たらしくて、それでも憎めない。私もルースを許したくなった。 繊細な関係、胸が締め付けられるエンド。 「でも、そこに生まれたわたしたちには人生の全部です」 キャシーのこの言葉が、今でも心に響いている。

2投稿日: 2022.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

科学技術の進んだ近未来かパラレルワールドのような世界において、臓器提供のために生み出された、クローン人間の育成施設の話である、ということは事前に知っていた。 彼ら・彼女らを育てる保護官や、時折訪れる外部の人や、施設の先輩たちの言動などを通して、彼女たちは自分たちの運命を、いつからかなんとなくわかっている。しかしそんな「特異な運命を背負った少年少女たち」の学園生活は、私たちの誰にでも身に覚えのあるような、友情や競争や噂やからかいや思い出し笑いや秘密の宝箱でできている。その心のひだが克明に描かれているからこそ、終盤の「なぜ私たちに魂がないと思う人がいるのですか?」の問いが突き刺さる。臓器提供治療を受けさせれば自分の愛する人を救うことができる場合に、提供者にも同じように愛し愛される人生があるということから、人は目を背けたいのだ。 カズオ・イシグロの、大きな問題提起をしながらも、生身の人間の心のひだに目を向けさせる手法は、好きだ。(要約だけ読んだ)ロジェ・カイヨワの『戦争論』の結論を思い出す。戦場で飛び散る血と肉片のむごたらしさを直視して「これは人間だ、あなたの愛する人だったかもしれないのだ」と叫ぶことしか、戦争を止める手立てはない。という結論だった。

7投稿日: 2022.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画のような劇的なワンシーンがあるわけではないが、読み終わったときの寂寥感がとてつもない作品。緩やかな滅びの中で、マンガキャラのような力を持たない普通の人間がどのように幸せを感じ、苛立ちを覚え、悲しみに包まれていくかが丁寧に描かれており、ハラハラドキドキとは違った意味で最後がとても気になって読めた。登場人物に寄り添いながら読み進めていける一冊。

0投稿日: 2022.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマがやってた時に原作が気になって買ったけど、なかなか読み進められなくてずっとしまってあった本。今読むとなぜかスラスラと読めて、あっという間に読了。キャシー、トミー、ルースの気持ちが手に取るように伝わってきて、みんな性格が全然違うのになぜかそれぞれに共感できてしまう。 提供という使命があっても、人としての尊厳を守られて生きることができるヘールシャムで過ごせたことは幸運なのかもしれない。でも、他のホームでただの提供者として最低限生活をさせられてきた人たちより、提供が決まった時の苦しみが大きいような気がする。それでもやっぱりこうして最後まで思いやれる親友を持てたりすることで、自分が生きた意味があるのかもしれないな…。

0投稿日: 2022.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ教訓があるものではない、と思いたいけど読後は、わたしはどんなふうに死に、生きたいかを考えてしまう本だと思う。「提供」のために存在しているキャシーやトミーはわたしだし、ヘールシャムは地球かもしれなくて、それでも生きている意味を探す、意味があるかとか。 おもしろいし、緻密に組み立てられた世界観に安心して立っていられる。 ドラマも見たけれど、ネタバレだからどう、という感想もなく、活字で十分楽しむことができる。言葉に浸れて幸せ。訳が素晴らしい。

0投稿日: 2022.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログクソ泣ける。 人間の身勝手さに呆れる。でもいざ自分が提供受ける側だったら目を背けて提供者のストーリーを葬りたくなるかもしれない。 待ち受けることを知らせ自分たちが何者かを伝えるか 待ち受けることを隠しつつ人間的な時間を与えるか… 人道的に保護し、支援すればするだけ残酷みも増すし 同じ人間とさほど変わらないことが分かってしまった時点で人間的に扱おうが機械的に扱おうがどちらも地獄だなと思った。 オーベイビー、ベイビー…

2投稿日: 2022.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ここまで細かな描写はあまりみたことなかったが それは別に望んでいるものではなかった。むしろダラダラしているように感じてしまった。 ストーリーも現代においては意外性を感じるものではなかった。

0投稿日: 2022.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログビジネス書が頭で読むものなら、この本は心で読むものだと思う。ドラマチックな展開が続くのではなく、淡々と進みながらも時折衝撃的な事実がさりげなく混ぜられている。まるで小説内の先生たちのマインドコントロールと同じ手法で。読者はいくつの事実に気付けるか。登場人物の外的特徴は最小限に抑えられ、読み手の好きなように想像させつつ、物語は緻密に練られ種明かしのタイミングまで計算ずくという不思議で面白い一冊。

8投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログまず、全ての人類に読んで欲しい。 科学技術が発達していったら今後世界がどうなるか、否応なく考えさせられる。じっくり読めば読むほどキャシーの胸の内が伝わってきて、現実に戻った時に自分が生きている事を痛感する。恐ろしい程辛く、切ないが、読む人の人生に何か与えてくれる、そんな本だと思う。 後味がスッキリしないのを好まない私でも、この本の結末には納得したし、寧ろ終わり方は素晴らしいと感じた。

2投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル賞を取ったり、村上春樹さんが尊敬する作家の一人に挙げていたりして、名前は知っていましたが、今回初めて読んでみました。 読み終わった今、切なさに胸が苦しいです。100%架空の物語のはずなのに、一つ一つの描写がとてもリアルで、また、残酷な話のはずなのに淡々とした語り口で描かれており、どうしようもない切なさに包まれています。 状況こそ違うけれど、人間誰しも自分では変えがたい環境から逃れられなかったり、誰がみても理不尽なのに誰も立ち向かえない問題があったりします。だからこそ、この架空の舞台ヘールシャムが現実味を帯びて私たちに迫ってくるのだと思います。 ぜひ、他の作品も読んでみたいと思いました。

6投稿日: 2022.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ友人に勧められて手に取った本!実家の本棚にあったけれどタイトルを見ても何に関する話か分からず、敬遠していた。裏表紙のあらすじ見てもやっぱり分からないし。 いざ作品を読み始めてみても、しばらくは何の話か分からず、でも少しずつ色んなことが繋がってくる。さりげない爆弾発言みたいな。キャシーたちが保護官たちから真実について仄めかされていたのもこんな風だったのかしらと思ってしまった。どんどん先が気になって、(読み始める前は最後まで読み切れるか少し不安だったのだけれど)あっというまに読み終えてしまった。 トミーは、ルーシー先生が正しいと思うと言っていたけど、キャシーが彼らと過ごした記憶を話しているキャシーを見ると、メアリ先生たちの想いは少しは報われているんだろうと思う。介護人になってからローラと再会したシーンを見ると、やっぱり真実を知らないでいた時間も意味があるものなんじゃないか、少なくとも彼らは意味を見いだせるんじゃないかなって。 マダムが「かわいそうな子たち」と何度も言うシーンはやるせない気持ちになった。彼らに心を与えてしまったがゆえにかわいそうなのか。でもかわいそうと思われていること自体、単に物扱いされるよりよっぽど幸せなのかもしれない。 私がこの物語について抱く感想は、あくまで今囲まれている常識のなかで感じることで、少し違う世界に行けば私だって尊重しうる心を切り捨ててしまうかもしれないと怖くなった。(家畜人ヤプーを読んだときに抱いた感想と似てる) 解説では「予備知識は少なければ少ないほどよい作品」と書かれていたけど、もう一度読みたいな。訳者あとがきは、訳していただいて本当にありがとうございますという気持ちになった。

4投稿日: 2022.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めてカズオ・イシグロの本を読んだ。ドラマを見たりネタバレを読んだ訳ではないが、途中からなんとなくオチの想像はついた。どことなく胸糞悪くて、揺さぶられる感じで、あっという間に読了してしまった。思っていたよりも読みやすかった。 生命というのは常に倫理的な問題に関わる。どんな未来が想像しうるのか。考える契機になりそう。

3投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半のヘーシャルムでの話は、たんたんとしすぎているし正直退屈だったが、その一つ一つのエピソードが後半になると鮮烈に活かされてくる。すべてが明らかになった時の切なさに、心打たれる作品。

4投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ「自分は なぜ生まれてきたのか」 「どうして生きているのか」 「誰のために生きているのか」 登場人物は、これらの問いに否応なしに巻き込まれていく… テレビドラマ化(2016年)されたことがきっかけで読んだのだが、読めて良かった。 個人的には、曲を聴きながら、主人公がひとり踊るシーンが好き。

26投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログめっちゃ良かった。深い...。 介護人を11年勤めているというキャシー・H。彼女の思い出の中に繰り返し出てくるトミーとルース、そしてヘールシャムという場所...どうやら彼女達は施設で育ったらしい。第1部では彼女達の子供時代のことが綴られる。その施設では創造性を育てているのか子供達が作った絵などの作品がマダムと呼ばれる人に選ばれ引き取られていく。特殊な施設であることはすぐにわかるのだけど、ベールに包まれている。 わずかな手がかり、示唆はあるもののこのお話は一体どこに着地しようとしているのかな?とテーマも見えない中で進んでいく。それが子供時代特有の視点、感性、淡い自我とうまくかけ合わさって良い曖昧さを醸し出している。全然意味がわからなくてもこの辺りの繊細な描写だけでも堪能できる。 第2部以降、キャシー達の成長に伴い少しずつ、少しずつ話の輪郭が見えてくるのだけど簡単にはオープンにさせない、入念に計算されたものを感じる。キャシーはだんだんと真相に近づいていくのだがテーマが初めて分かった時は「そこか!」と思わず言いたくなった。自分が今までに当たり前に享受してたところにズバッと切り込まれたので盲点を突かれたような感じがした。木を隠すなら森、的な。 そういう構成も面白いし、他にもキャシー、トミー、ルースの三人組の人間関係の細やかな描写もめちゃいい。仲良しは仲良しなんだけどいつも不安定に揺れ動くそれぞれの心を見事に描いている。 ドンッ!と衝撃を与えるような感動ではなく、心の奥の奥、すごく遠いところに呼びかけるようなじわっとした感動、セピア色の感動とでも言えばいいのかな...そのような感動を味わえた。何度でも再読したくなるような作品でした。

9投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

長い間積読していた本です。やっと読めました。 この作品は、感想を書けばネタバレ必至になりそうな話ですが、イシグロ氏本人が「ネタバラシOK」帯に何の話か書いてもOK。と言っているらしいので、ネタバレで書きます。 主人公は31歳の介護人のキャシー。 ヘーシャルという寄宿学校で育った子どもたちの話です。 キャシーもそこで育ちました。 子どもたちは、大きくなっても自分たちは憧れの職業には就けないことを知らされます。 子どもたちには誰にも親(ポシブル)はいません。 そして教室では性と「提供」ということをないまぜにして先生たちから教わります。 大きくなっても赤ちゃんが産めない体であり「特別な生徒なので体を健康に保ち将来の提供に備えること」。 そして、宿舎内の子ども同士の人間関係が時として非常にリアルに語られます。 キャシーの一番仲良しなのはルースとトミーで二人はカップルです。 そしてキャシーは初めにルースの介護人になり、ルースは提供の使命を終えます。次にキャシーはトミーの介護人になり、トミーと付き合います。 トミーもまた三回目の提供を終えています。 キャシーとトミーはヘーシャムを辞めたエミリ先生と再会します。そこでヘーシャムの真相が明かされます。 以下完全ネタバレです。お気をつけください。 もう一人ヘーシャムを辞めたルーシー先生はヘーシャムを辞めさせられていました。 ルーシー先生の意見が問題になっていたのです。 「生徒たちの意識をもっと高めるべきだ。何が待ち受けているか。自分が何者か。何のための存在かちゃんと教えた方がいい。物事をできるだけ完全な形で教えるべきだ。それをしないのは生徒たちをだますことに他ならない」 トミーも四回目の提供を終えて使命を終えるのですが、その前にキャシーにルーシー先生の意見が正しいと言っていたのがこの作品のテーマでしょうか。 この作品は臓器提供をする試験管ベビーたちの物語です。

87投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマが衝撃的なストーリーだったことは憶えていたので内容はなんとなく知っていたけど、改めて原作を読んでみた。キャシーが語るヘールシャムでの子供時代からこれまでの思い出。側から見れば残酷で、絶望的な状況で生まれ育った子供たちだけど、キャシーの言葉から、当人にはいつまでも心の糧となる大切な日々だったというのが印象に残った。

2投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまで小説のおもしろさはストーリーにあると考えていたが、考え方を改めてさせられた本。様々な描写が非常に繊細に、緻密に描かれている。翻訳版であり作者の意図するニュアンスとはズレている部分もあるかと思うが、それを補って余りある表現の精巧さを感じる作品。

1投稿日: 2022.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマがあまりにも重かった。原作とはどんなものかと読んだけど、ドラマの方が重かったな。好きな俳優さんがたくさん出てて好演されてたからかな。

0投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キャシーがゆっくりと昔を思い出しながら話す形式で物語が進められていく。話題がコロコロ変わっていくので最初はついていくのが大変だった。語り口が淡々と客観的で、それがかえって施設の謎や作品の根底にある不気味さに拍車をかけている。今思えば、これはキャシーの諦観の表れともとれる。 クローン人間、臓器を提供するためだけに作られた存在。でも、心はある。恋もするし、怒りや、悲しみも感じる。それが、前半のヘールシャムでの生活のなかで生き生きと描かれていた。誇張したようにトミーが癇癪持ちとして描かれていたのもこの子たちが一般的な子どもと同じように感情があるということを印象付ける狙いがあるのかもしれない。 徐々に自分たちの役割を悟っていき、運命を受け入れるしかなくなる。保護管たちがじわじわと提供を匂わせていくのは子どもたちのショックを軽減するための優しさなのか、それとも潜在的に擦り込ませて子どもたちの抵抗する気力を失わせるための姑息なやり方なのか、、、きっと両方の意味を持つのだろう。 一番印象的だったのは、トミーが、自分が衰えていく姿を最愛のキャシーにだけは見られたくないと言い、介護人を変更するシーンだ。この行動にひどく人間臭さを感じ、せつなさに心が締め付けられた。人間と同じ儚さ、脆さをクローンたちが持っているということをこのシーンで嫌というほど思い知らされた。 物語は決してハッピーエンドではない。 トミーとキャシーは提供の延期ができず、ヘールシャムはなくなってしまい、エミリ先生とマダムの願いも叶わなかった。さらに、エミリ先生から生徒たちへの恐怖心を抑えるのに必死だったとまで言われてしまう。 でも、酷いバッドエンドだったとも言い切れない。たしかに希望はない。しかし本人たちは現実を受け入れている。ルースにもトミーにも先立たれてしまったキャシーだが、思い出が彼女の心を温め続けてくれることだろう。こんなにも救いようがないのに、驚くほど穏やかに物語の幕が閉じた。

2投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供のためクローンとして生み出された人物たちの話、と前知識が無ければ、ずっと何の話を読まされているのか??という感じだった。ルースがクズ女ということ以外には。 劇的な最後が待っているのかと思っていたら、最後まで静かな感じで終わり、肩透かし。

0投稿日: 2022.01.24