総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ【2024年222冊目】 キャシーは10年以上、介護人を務めてきた。優秀な介護人とされる彼女は、介護者を選べるまでになっている。そして時には、幼少期を共に過ごした知り合いの介護人となることもある。キャシーによって語られ始める過去。どこか奇妙さのあった施設での日々。世界の真実が語られた瞬間、物語は様相を一変させていく。 読み終わるのになかなかに時間がかかりました。読書慣れしてない人は結構大変かもしれません。途中までは「回顧録かな」と思いながら読んでいましたが、ある時さらっと真実が明かされます。えっ、と思うものの、物語自体は何事もなかったように続いていくので、変わったのは読み手である私の方であったのかもしれません。真実が明かされなければただの、一人の人間が人生を振り返っているに過ぎない物語と言ってしまうこともできますが、少しずつ明らかにされる真実に、生きる意味、その過程について考えさせられることとなりました。

1投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ひと息に読めばもっと面白かったような気がする。本は何度も読み途切れると集中が欠け記憶が薄れるのでどんどん味気ない読了感になってしまう。それが切ない。 話の内容は想像と全然違っていて、約束のネバーランドみたいだなと思った。もっとメロドラマみたいな話なのかと思っていた。うーん。クローンとして生まれた子たちを少しでも良い環境で過ごさせようと奮闘した人たちがいて、でもクローンたちは結局臓器を渡して死ぬしかなくて。良い環境で育てようなんてエゴじゃんか、とも思うけど、人扱いされない環境で生きるよりは環境的には良かったであろうことには違いがなく……というか根本的には臓器移植のためにクローンを作ろうってなること自体がとんでもないエゴなんだけど。とはいえ、最初から諦めた暮らしを与えていたら余計な希望を持たずに済んだろうとは思うけど、でもそれでは脱走や自殺も増えそうだしね。世話する側も耐えられないと思う、エゴだけど。実際問題、クローンではなくて何かもっと別の方法はないんだろうか。 すごく残酷な話なのに話の雰囲気はそんなに荒涼としているわけでもなく、キャシーは静かに自分の人生を終えようとしていて、なんだか不思議な読後感だった。諦念と言うんだろうか。やたらルースたちと喧嘩するじゃんとは思ったけど。あと話の引っ張り方が「CMのあとで!」的だなとは思った。良い話だったと思うけどいまいち乗り切れなかったのが無念。

1投稿日: 2024.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ分からない語彙がありすぎてメモが捗った。 ノンフィクションじゃないのに、知らないことが幸せなこともあるよねと思ったと同時に、甘ったれんな!目かっぴらいてよく焼き付けておけ的な作品という見方をもした。 けど、それって行きつくところは一緒で、結局のところ、生きてるって幸せなことだよねってなる。 何かを知った時、その情報をどう扱うか。すべての選択は自分次第である。 あとは、“人間とはーー”と考えさせられる作品だったこと。 ゆえに重いのでクールダウンもかねて、次はかの笑えるエッセイでも読もうかな。

1投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ本作が問いかけるのは、科学技術が倫理を凌駕する世界において、どのようにして人間の尊厳やアイデンティティを守るのかという問いである。この問いに関する作者の答えは、「記憶」を保持することだ。「記憶」というキーワードは、カズオ・イシグロの多くの作品に共通して重要な役割を果たすが、本作も例外ではない。臓器提供をするために生まれてきたクローンであるキャシーらにとって、過去の記憶を振り返るという行為は単なる回想ではなく、自分が存在した証=アイデンティティを確かめるための大切なプロセスだった訳である。かつてカズオ・イシグロは、インタビューにおいて「記憶は死に対する部分的な勝利だ」、と述べたという。この思想はとても日本的なように私には思える。「失ったもの・今はないもの」を、「見立て」や「面影」によって蘇らせるという日本の優れた文化的価値観が、長崎で生まれた作者に影響を与えているのかもしれない。

14投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公キャシーと親友のトミーとルース。三人はヘールシャムという施設で生まれ育った。不思議な施設だったが物語がすすむにつれて、ヘールシャムという施設は、臓器提供者の人間を育成するための施設だとわかっていく。施設の人間は「提供者」の介護人を経て、いつかは提供者として臓器提供をして使命を終える…。 感情が抑えられているような文体で、救いはないのに不思議と胸を打つ物語。 施設の中で子どもたちは美術作品を作成させられ、完成度の高いものは施設の人間が外に持ち出し、臓器提供者にも人の心がある、と訴えようとしているところはちょっと印象に残った。

0投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

淡々とした語り口、あるあると絶対ないの繰り返し、たまに出てくる読者置いてけぼりの瞬間、そこまで面白くはない主人公の幼少期回顧録がメインだが、冒頭にあげた不思議な感じがページを捲る手を止めさせない。 大学時代生命倫理を少し齧っていたのでテーマに驚くことはなかったが絶対あり得ないと言い切ることはできない現代世界に改めて恐ろしくなった。 豚の心臓。あれをやり続けたらいつかは必ずヘールシャムの子どもたちが生まれることになる。どこで止めるか、どこで止められるか。 絶対安全圏内の読者でしかない私たちが私なら耐えられない運命だとかいうことは簡単だ。絶対安全なのだから。 食用と何が違うんだと言われると言語化するのが難しいが、個人的には人間の心臓のために豚を作ることはやってはいけないことだと思う。臓器を製造するために生命を作り出すと言う行為に私は嫌悪感がある。 結局エミリ先生やマダムのやったことは残酷な運命をより残酷にしただけなのではないか。一生懸命に絵を描くトミーが切なくてあの噂話が真実であれと願ってしまった。

0投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ「記憶は死に対する部分的な勝利だ」 カズオ・イシグロ ・168・ 「親」なんて、わたしたちをこの世に産み出すための技術的要件の一つにすぎず、それ以上でも、それ以下でもない。わたしたちはそんなこととは無関係に、自分の人生を精一杯生きればよい…。ルースは常々この考え方が正しいと公言していました。

0投稿日: 2024.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

死を迎えるのに、なぜ生きるのか。 そのような問いをなげかけられた小説だった。 提供者は、他者によって殺められる運命であり、 その運命を受け入れられるのか。 人は100%死を迎える。それでも私達は未来を描こうとする。それは、来るべき死が先のことであり、老いや病というある程度の予期ができ、死因が内的なものであるという前提があってこそだ。 それに対し、クローン人間である提供者たちは、生まれた時から未来がない。将来の夢を描くことができないのだ。なぜなら、死期が外的な要素により確定されるからだ。そのために、自分で自分の人生をコントロールしている感覚がないのだ。 では、死を迎える提供者たちに希望はないのか。 死期を自分で決められない、他者に自己の運命を握られている。その不条理と、いつそのときがくるのかわからない不安。それでもヘールシャムで育った生徒たちは自己の悲劇的な運命を悲観することはない。自暴自棄にならず、退廃的にならず、ごく普通の子供達と同じように、友達とつるみながら日常を送っている。それは、教育者たちの志に支えられた日々なのであった。 教育は人に希望を与える。 未来を描くことはできないとわかっていても、その時その場で起こる出来事を味わい、葛藤し、ときには感動することはできる。ただし、それは、精神が不安から解放されている状態での話だ。大人たちの配慮により、現実を見たようで見ないような育ち方をした子どもたち。それが正しいかどうかはわからないが、ヘールシャムは子供達に子ども時代を与えた。その時代の記憶が、その後の悲劇的な運命を辿る提供者たちの心の縁になった。 人を人たらしめるのは何なのか。 人間らしいとはどういうことなのか。 記憶は死に対する部分的な勝利である、とカズオイシグロは言った。 未来の希望は抱けなくとも、提供者たちは友人との繋がりの中で生き、その使命を終えてゆくのであった。 フランクルの夜と霧、映画のアイランド、がん患者の告知などが頭をよぎった。 どのような状況であっても、希望を見出せる力を備えるようにすることも、教育の役割の一つだと思った。 ごくありふれた子どもたちの日常が緻密にえがかれており、そのことが提供者たちの悲しさを際立たせた。提供者はもっと生きたかった。 切ない小説だったが、生きて未来に希望を抱くという当たり前のことが、当たり前ではないことを、あらためて考えさせられる小説だった。

4投稿日: 2024.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本で放映されたドラマを見ていたので、ちょっとキワモノ作品なのではと、ずっと手に取らずにいた本。 思っていたのとは全然違っていた。心情描写の細やかさ、友人関係のもろさと強さ。残酷でいびつな背景をわかったうえで読んでいたけれど、それらをなしにしても思春期、青年期のつつけばこわれてしまいそうな彼らの心の内が細かに描かれていて(というか具体的に描かれなくてもやり取りから透けて見えて)、逆に何故この背景なのかということも考えてしまう。

0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供という使命だけのために作られた子供たちの生活は、結末こそ残酷であるがとても穏やかに描かれていた。主人公を含めた3人の関係や行動が事細かに書かれていて、自分もその一員であるかのように入り込むことが出来た。 一度発展した世界はもう後戻りはしない。臓器を提供するために作られた人間が存在してもいいのかということに疑問を持ちながらも、見ないふりをし続ける人々の姿にとてもリアルさを感じた。

0投稿日: 2024.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログある描写をこだわって書く事に少し鬱陶しさまで感じていたが、それら全ての引っかかりはヘールシャムが作られた理由に寄与していた。その瞬間今までの描写が流れるように頭を駆け巡り、腑に落ち、漸くこの本の全貌が見えた気がした。

0投稿日: 2024.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

始終不穏な雰囲気。でも面白い。 初めは淡々と昔の記憶を話す形で、面白くなくはないがサクサク読み進められるものではなかった。ただ、だんだんと彼らのことやその施設のこと、世界のことがわかるにつれ止まらなくなった。最後の章で畳み掛ける様にわかった瞬間、そういうことかとなるのと同時にキャシーたちよりも私は絶望したように思う。彼女たちの感覚がいまいち掴めるようで掴めない。普通の人となんら変わりはないとキャシーの記憶を一緒に辿ることでわかってはいるのに、やはりどこか不気味さを感じずにはいられなかった。 介護人として残されたキャシーはどんな気持ちだったのだろう。私だったら寂しくて仕方がないと思った。故意的な終わりが見えている人生の最後を見届けてくれる人もいない。 でも彼女たちからは恐怖を感じられない。そこがこの作品を不気味たらしめているように感じる。 この話自体私とはかけ離れた世界の話なのは明確なのに、最後は自分と重ねて話を読んでいた。なんだか不思議。切ない。きっと友人におすすめされるまで読むことはなかっただろうなぁ。でも面白かった。

0投稿日: 2024.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログなんでこれほど残酷な運命から逃れようとしないのか、受け入れてしまえるのか。自分はこんな精神力は持てないと思う。幼い頃の違和感がだんだんと輪郭を持って明らかになっていく構成には惹き込まれた。 使命を終えるという表現が、もう提供できる身体ではないという意味しか含んでいないならやるせないな、、

0投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

どうしてこんな残酷な運命から逃げず、受け入れてしまうのかわからない。受け入れざるを得ないような価値観が形成されている世界にゾッとする。普通だったら逃げようと思う。 臓器を提供するために育てられている、という設定は割と早い段階で登場人物のひとりから明かされる。 そのことがわかっていながら無邪気に生きる、自分を取り繕って生きる、そうすることしかできない世界は想像するに耐え難い。ルースのような反応が一番わかりやすい。不安を表に出さないまま生き、あるとき不安を隠しきれず、自分達に起こるであろう未来や考えられる出自の全てを吐き出してしまう。 トミーが癇癪持ちだったのは、全てをわかっていたからかもしれない、という推測もまた面白い。 情報を得ることもままならないまま噂を信じ、確かめ、そして突き放される残酷さを表現し、そのまま物語を終える。こんな小説は初めて読んだ。 今日の医療の発展はこういった歴史があったかもしれないと思うとゾッとする。みんな見て見ぬふりをする、とあった。それは読者に語りかけているのかもしれないと思ったら、まだ正直に受け入れることができていない自分に気づく。

2投稿日: 2024.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と、想い出を懐かしむような口語形式で書かれているためかすっと心に入ってくる。なんとなく英国の児童文学全般に通ずるノスタルジックがあるように思う。青春時代を過ごした青々とした想い出と、卒業後のうらぶれた雰囲気。 まったく説教くささはなかったが、じんわりと、ちゃんと生きましょうと諭されたような気がした。

0投稿日: 2024.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ話の幅が広いというか、あちこちに飛ぶというか、なんだろう、谷崎潤一郎の細雪を読み始めた時と似た感覚だった。 あとがきのとおり、「抑制的な表現」で想像を促してくれるのかもしれないが、少しもどかしいというか…。 1日か2日で読み終えるぐらいの気持ちで一気に読むと、少し読みやすいかなぁ。寝る前に少しずつ、という読み方では時間がかかり過ぎて、前の内容を忘れてしまうので。

0投稿日: 2024.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

美しい風景や幼い日の郷愁…それらの描写がとても美しすぎて、残酷な世界観とのコントラストの差に呆気に取られてしまいました。 自分の運命を静かに受け入れる子供達がとても痛ましく思えて、読了後も悲しみの余韻が残ります。

0投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々とした回想が描かれていて、回想の中で生き生きとした描写なのに、靄のような濃霧がずーっと漂っているような感じ。 イシグロさんの作品は、なんとなくとっつきにくい印象があってあまり読んでないけど、もう少し読んでみようと思った。

0投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

全部追想。徐々にいろいろわかっていく。何、を4回提供するのか、(トミーの言い方的に腎臓は残ってそう?取られて回復するのって肝臓くらい?)とか読んでもわからないところはまだあるけれど本としては全然必要ない。やっと会えたマダムや先生が話してくれる内容、読者はそっち側ではないのでキャシー達の扱いが腑に落ちるけれど、ヘールシャムの子たちがわかるわけはないし。 倫理が許せば実現できる世界ではある。

1投稿日: 2024.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ずっと気になっていてようやく読みました。奇妙な世界観と綿密な表現で、引き込まれました。本当に体験した人が言ってるかのようにリアルでした。ラストはもう少し何かあっても良かったと思うけど、それでも充分考えさせられるし興味深い内容なので読んで良かったです。

1投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて読んだイシグロ作品。 終始仄暗いシーンが浮かぶ。 普段は救いがない作品を好んで読まないが、この作品はなんだか考えさせられるものがあった。

2投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人のキャシーが過去を回想する話。 一体物語がどこに向かっているのか検討もつかないまま、子供の頃の出来事をひたすら詳細に読み進め、焦らされているような気持ちになったが、最後まで読んですべて合点がいった。私も子供の頃の些細なことをこの緻密さで思い出せたらなと思う。子供の頃なぜか流行っていたこと、友人とのすれ違いや違和感を覚えたこと、心が通じた瞬間がよく伝わった。ノーフォークで失くし物が見つかる、って言い伝えが気に入った。

2投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

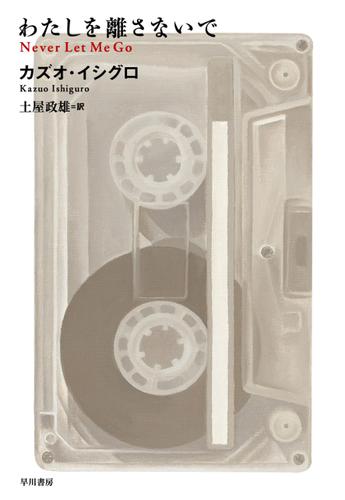

読んでいる途中で表紙デザインがなぜカセットテープなのかに合点がいき、そこからどんどん物語に入り込んでいった。作品の本文であるキャシーの回想そのものがカセットテープ的、いわば記録、記憶されたものの再生であるということに気づいた。こういった仕掛けを考えるのが好きなので気づけたときは嬉しかったし、存分にこの物語を味わえた要因の一つだった。 人間関係においてキャシーのようにひとりになる事を恐れていた経験があるのでヘールシャムでの生活を読んでいるときはこわかった。 クローンであることや臓器提供の運命があることを語られたとき、さほど驚かなかった自分に感想を書きながら驚いている。キャシー達のように漠然と運命を感じていたからなのだろうか。 もう一度読み返すのなら、猶予が与えられる噂が嘘であるとわかった帰り道の、野原で叫ぶトミーのシーンだろう。自らの運命と叶わなかった希望に打ちのめされる悲しいシーンだけど、1人の人間としていちばん生の輝きを放っているシーンだと思った。そしてこれはキャシーが寮で「わたしを離さないで」のテープを流しながら赤子を抱えて踊っていたシーンと被ってみえた。泥に塗れ た体に輝く月明かりと、部屋の窓から刺す太陽の明かり。なによりも祈りを体現しているんじゃないだろうか。 キャシーはこの先、ロストコーナーの有刺鉄線の場所を何度も訪れていたんじゃないのかな。そして、友人たちとなんでもない会話をしているような情景が浮かんだ。

0投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ中古で180円で売られていたので購入し、連休の旅行中、帰りの高速バスで貪るように読んだ。 この小説の根幹を成している重大な設定の一部を既に知っていた状態で読んだものの、思ったより序盤でその部分のネタバラシがされることに驚いた。 主要な登場人物の少なさや、主人公が回想する形で物語が進むので簡潔な文体でとても読みやすかった。 でも、少しずつ違和感や苦しさ、切なさが澱のように溜まっていく感じ。 終盤の、登場人物の一人が主人公に願いを託すシーンや、生まれ育った場所で行われていたことの目的が明かされるシーン、4度めの「提供」を前に介護人を変えることを伝えられるシーンなどは感情をメチャクチャにされること間違いなし。 柴田元幸氏による解説も素晴らしく、訳者のあとがきの問いかけも考えさせるものがあった。

2投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ハトマメ(鳩に豆鉄砲)なフレーズ 「無から作り出した自分だけの隠れ家、恐れや望みをいくらでも持ち込める場所―それが秘密です。でも、そんな秘密を必要としていること自体が、当時のわたしたちには、周囲の期待を裏切ることで、いけないことのように感じられていました」 「みっともない人生にしないため、自分が何者で、先に何が待っているのかを知っておいてください」 「孤独も、慣れるとさほど悪いものではありません」

0投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログTVドラマにもなった本作品です。当時はほぼ見てなかったけどある場面はなんとなく知っていて、あらすじは少し頭に入った状態での拝読。あとがきにもあるけれど、きっと前情報なしのほうが主人公たちと体験を共有できそう。 そんな状態で読みはじめたけれどやはりはじめから気持ちがどんよりしました。 序盤からの、はっきりしないが確かにある不穏さがずっと続く感じがつらかった。 第1部は、空が地べたと交わるほど低くて、そのわずかな合間をスレスレに飛んでいるような感覚。自由がなくいつ落ちても不思議ではない、そんな落ち着かないイメージで読みすすめるも状況が進んだ第2部に入ると少し慣れたのか、気持ちが落ち着いた。そしてラストの第3部でまた辛かった。 キャシーとトミーとルースがそれぞれの境遇や考えの違いでなかなか相容れず、すれ違うのがもどかしくて、でも三人の考え方にはどれも理解できる部分もあるしで一様にはいかない。 小説は『読者』という安全圏からの、身には危害の及ばない、悪くいえば高みの見物だが、これはその境界線を越えてくる訴えの強さがあった。 辛い部分があったので休み休みで読みましたが、色々と考えることのできた読書体験でした。

24投稿日: 2024.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ残ったのは、印象だけ。 涼しく、寂しい、風が吹いている草原にひとり。 感情は凪いでいる。 私には難しかったから、きっとメッセージを受け取ることはできなかった。 でも、清潔で、快適で、寂しい諦めと、無垢の、良い匂いがしている。 ずっと残っている。 ページをめくり終わった指先にひんやりと、あとから思い出して初めてそれを認識できるような、穏やかな哀しみだけが残った。

1投稿日: 2024.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこんな残酷な荒涼とした物語を、作者はどうやって思いついたんだろう?謎解きと言ってもいいような、底に流れる世界観が、苦しくて苦しくて、読み続ければ何か、解答があって、希望のようなものが見えるのか?と期待して最後まで読んだ。 が、つらいまんま、何も私の期待する救いはなかった。 これを読んでる最中、あるトーク番組で、米津玄師がこの作品が好きだと言い、この中に登場する「ロストコーナー」について触れていた。忘れられた土地、遺失物置き場、という意味を持つ言葉。 寂しい言葉だ。 この小説の中での設定は全て 物語の半ばまで、ずっと曖昧な言葉で語られていた。 提供者、介護人、保護官、展示館、提供調整官、使命、云々。。。 結局、、、 人間の不治の病を臓器移植で完治させられる。そのために作られたクローン人間。その子達を養育する施設が各地にある。ヘールシャムはその一つ。そこで成長する主人公とその友人(?)たちの、成長、日常の出来事を、細やかに綴った物語。 親が誰かもわからない、将来起こることはすでに決まっていて、そこから逃れることはできない。 子どもたちもはっきりとではないが、自分の使命を漠然とではあるけど徐々に理解していく。 本当に残酷なお話で、長ーい物語は、古典文学に通じるような、ちょっと格調高い美しい文章で綴られていて、読者は逃れたくても、その文章から離れられない。まるで、臓器提供者の運命のように。

1投稿日: 2024.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かに淡々と過ぎていった。 読む手が止まらなかった。 なんだか不思議な小説で読む前と後で何かが変わった気がする。

0投稿日: 2024.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

恥ずかしながら、何の事前情報もなく読み始めたため、当初は「ヘールシャム」が何で、「提供者」とは何なのかわからずに、物語に入り込めず…。ネットで少しあらすじを読んでから読み始めました。 調べずに読んでいたら、途中まで何の事かわからなかったなと思う…のは私の読解力不足だな、と痛感。 ヘールシャムで育った子供たちの運命を思うと苦しいが、翻訳ものの言いまわしなどに慣れていなくて、「味わう」までには到達できませんでした。

3投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログかれこれ10年以上前から、読みたいと思っていてずっと読めていなかった。とあるきっかけからついに読む決意(?)をして、読了。 まあ、読みたいのに読めなかったことの理由のひとつに、どうしても翻訳ものの小説が苦手、というのもあったのだが、本書はそれほど苦手感なく読めた。よかった。 本作が、どういう人物たちの話なのかは、すでに知られていることでもあるから頭にはあった。 柴田元幸の解説にもあるように、抑制のきいた筆致で、とか、考え抜かれた構成、とか、その辺はまさにその通り。なんの予備知識もなく手にしたら、それはそれで違和感の正体に気づいたときの衝撃に、ドギマギするかもしれない。ミステリとして読めなくもない。いや、読めないかな。どうだろう。 予備知識があったことを差し引いても、なんとも切ない読後感は、ストーリーテラーとしての巧みさによるものなのだろうし、示唆に富み、いろいろな思いにもかられるのだけれど。 なんだろうか、やっぱり翻訳ものが苦手だからなのか、はたまた、単に著者の作品が自分の好みとは違うということなのか。 それなりに引き込まれて、翻訳もの苦手の私にしては3日くらいで読み終えられて早かったし、悪い印象ではないのだけど、それほど刺さらなかったんだよなああああ。 もっと若いときに読んでいたらよかったのかな、ひょっとして。

2投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクロググロテスクだがあり得る世界。 提供者の人生が、医学目的だけのものでないことを、読み終わる頃には知っている。丁寧に編まれた生涯。

1投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ村上春樹のような美しい文章× 平野啓一郎のような緻密で繊細なストーリー。 そこに臓器提供を通してクローン技術の倫理的な問題を投げかけた唯一無二の物語. Never let me go. 終わりが見えても、まるで人間らしく 感情を持って複雑な人間関係を生きた姿に、 胸がいたたまれない。

2投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めは介護人、提供者、ヘールシャムと主人公のキャシーの語りの中で当たり前のように出てくる言葉の意味が分からず、この長編を読み進められるか不安になった。ヘールシャムをネットで調べた時に、臓器提供という言葉がスッと目に入ってきて全てを悟り、次へ次へと読み進められた。 散りばめられた違和感を一つ一つ拾い集めて行った先でようやく答えに辿り着く第二十二章、本当に長かった。ヘールシャムの存在意義には疑問も感じたが、確かに最後まで臓器提供のために生まれてきた自分を否定することなく生きているのはヘールシャムでの教育があってのことだろうとも感じた。クローン技術と倫理的問題を掲げる長編大作を通してカズオ・イシグロの魅力に触れた。

2投稿日: 2024.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ同じように泣いたり笑ったり生きる人間に対して、自分のためならばわたしたちは作中にあるような扱いをできてしまうのか、あるいは目を背けたまま受けとるのか。人間の歴史のなかにはそういう出来事がたくさんあって、すべての同じものが潤沢にあるわけではない以上「仕方がない」ことだって世の中にはあるけれど、けれど、のその先の言葉が出てこない。せめて考えることに価値があると思いたいよ

1投稿日: 2024.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キャシーの語る思い出のあれこれが、すっと心に入ってくるから、最後の方のマダムとエミリ先生とのやりとりがきつかった。 人間なのに、そう扱ってもらえない違和を感じたマダムとヘールシャム時代の思い出の描写がすごく印象に残ってる。

1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ『日の名残り』の次に読んだ作品。 運命を受け入れることや耐えることが、苦しくて苦しくてただただ辛い。 登場人物の生活が肌触りとして感じられるくらいリアルで、人と人との複雑でも温かい関係があって、その眼差しの柔らかさが心に染みて悲しさを感じてしまう。

0投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ文章が端正だからか、より残酷さや、ディストピアな感じが伝わるような小説だった。最初は何のことやらさっぱりだったが、徐々に秘密が明かされてくると、何とも言えない気分になる。 ヘールシャムという特別さは、人の偽善からきているものだろうかと考えてしまった。小説の描写の殆どが、なんてことない人間関係のいざこざだったが、読み終わってみると、主人公はそれを大事にすることができたという事でもある。 何というか、うまく言えない。ただ、読み終わった後、すごい話だったなと思った。

2投稿日: 2024.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ怖い怖い。なんだこの味わったことのない焦りと恐怖感は!!という本でした。最後へ行くにつれて虚無感と廃れた状況・場面にただただ日が当たる感じがしてた。

0投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供のお話。技術の発展がもたらす、負の側面、奪われる側のものがたり。されど、その提供の物語、流通の過程での搾取は、公害や今の社会や自然と人権の世界でも確実にある話。そうした構図を物語の力で明確にする書なのかも。 その意味で、約束のネバーランドも同じか

8投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログとても残酷で、およそ非人権的な設定の話だけれども、登場人物、特に提供者や介護人の方たちは私たちとそう大きく変わらない生活をしているという奇妙なギャップが、なんともいえず胸を打ちました。この物語の設定は、よくよく考えると家畜の延長のような気がして、なんだかいつか有り得てしまうのではないかと静かに恐怖を感じました。

1投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログNever led me go、わたしを離さないで。 高校生のときに読めてよかった1冊。 後半のタネ明かしで衝撃を受けたけれど、今を生きることの大切さに気づけた作品。

0投稿日: 2024.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供をする為に育てられ、使命を果たすまでの物語。 ゆっくり話が進んで行くので、読むのに日数が掛かってしまったけど、終盤からは怒涛の展開で、一気に読んでしまった。 最後まで救われない感じが、本当に切なかった。

1投稿日: 2024.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語の核心部分のネタバレなしにあらすじを書くには力不足なので自重するが、3人の少年少女たちのいのちの模様の物語、とまでなら言っても許されるだろうか。 ロッキングチェアに乗った老婆がおさなごに読み聞かせているような、静謐で穏やかな語り口で、ある少年少女たちの淡くも煌びやかな人間模様が丁寧に描かれる。 これは何の話なのだろうと思いつつも、読み心地のよい文章に包まれるままに進めていると、彼ら彼女らのまぶしい青春の風景の中に、ふ、と影がさす瞬間がある。 この影のような違和感が、読めば読むほど輪郭をともなって大きくなってゆき、あるとき登場人物たちも読者も影にどうしようもなく覆われていることに気づいた時、わたしたちは愕然とし、動揺し、あるいは振り払えないその影に憤る。しかしそのときにはもう何もかも手遅れで、決して取り戻せない不可逆な過去そして未来への諦念が、静かに、残酷なほど静かに、胸を締めつける。 そうは言いながらも読後感は決して不快なものではなく、むしろ生の肯定にあたたかな気持ちになるのが、カズオ・イシグロの筆力のすさまじいところであり、この小説が稀有な傑作として世界中で翻訳され読まれている所以だろう。 余談ですが、各章が20ページ程度にまとまっていてやんわり読み進めやすいので、毎日寝る前に1章ずつ読み進めるととてもよく眠れると思います。 ----- 「いや、嬉しい。君のために嬉しいよ。ただ、おれが見つけたかった」そして、ちょっと笑って、こうつづけました。「昔さ、君がそれをなくした頃な、いろんなことをよく想像した。おれが飛び出して、君のところへ持っていくんだ。そのとき君が何て言うだろうとか、どんな顔をするだろうとか、いろいろとな」 トミーの声はいつもより柔らかで、目はわたしの手の中のプラスチックケースを見つめていました。店の中の客はわたしたち二人だけです。突然、そのことを強く意識しました。正面カウンターには店番の老人が一人いますが、いませっせと書類をめくっています。わたしたちは店の奥にいて、そこはほかより床が一段高く、ほかより暗く、店の中の切り離された空間になっています。老人が不要物だけをここに集め、心のカーテンでこの空間を覆い隠している……そんな感じがしました。 p.267 「君がLPを見てる間に、おれがテープの箱にたどり着いてればな。おれが見つけてやれたのに。トミー君はいつもついてない」 「わたしの感謝は同じよ。あなたが探そうって言ってくれたから見つかったんだもの」 p.278 あの思いが、いくら抑えようとしても湧いてきたのはそのせいでしょう。何をやろうと、もう手遅れではないのか。それが可能な瞬間もあったのに、わたしたちはそれを捕まえそこねたのではないのか。わたしたちがいま考え、計画していることは、どこか滑稽で、あえて言えば不謹慎ではないのか……。 p.369 君やおれは知りたがり屋だ。最初からーほんのがきの頃からそうだった。何かを見つけ、知ろうとした。おれたちの内緒話なんて、その典型だな。覚えてるだろ、キャス?けど、ルースは違うぞ。あいつは信じたがり屋だ。知るより、信じるのがルースだ。だから、そうさな、ああいう形で終わってよかったんじゃないか」そして、こう付け加えました。「それに、エミリ先生のこととか、おれたちはいろいろ知ったわけだが、だからって、ルースがしてくれようとしたことが変わるわけじゃない。おれたちに最善を望んでくれたんだ。最高の贈り物をくれようとした」 p.434

14投稿日: 2024.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログマダムのお話からトミーが車から降りて叫ぶところは、胸にくるものがあった。語り口調が淡々としているけれど、口調とは裏腹に救いようのない絶望的かつ残酷なお話でした。

21投稿日: 2024.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ネタバレあり 臓器提供のために生まれた人間の話。こういう話ってなんとなく人間味のない物語になりそうだけど、むしろ人間味に溢れた作品だった。 繊細な心理描写や複雑な人間関係など限りなくリアルに近い気がする。こんな環境に置かれたことはないけどこの世界のどこかで本当にあった話なのかと疑うほど。 そもそも臓器提供の部分は本質ではないだろうから作者がネタバレをしてもいいと言ったのは納得。

2投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログアニメ約束のネバーランドを観た後に読んだら、ものすごく内容が似ている気がした。ネットでも色んな人が同じようなことを言っていたので、ある程度そうなんだと思う。どっちが先かとか、どっちが影響を受けたかとかは置いておいて、先入観無しに読めなくてただただ残念だし悔しい。浅はかながらノーベル文学賞なのできっと面白い本だったんだろうと思う。

2投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく面白かった…! 読み終わった後に残る静かな静寂、余韻が心地よい。 展開はもちろんあるんだけど、どこか穏やかで。 サクサク読みすすめるよりか、じっくり読みたい作品だったなぁ 2005年✏️

1投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログあまり文学作品は読まないのだが、提供者についての内容が気になり手に取ってみた。 最初の2/3は最後の1/3を楽しむための長いつまらない前戯のよう。私にはこういう文学は、合わないとわかった。 もっと心揺さぶる内容を期待したが、さらっとしていた。

1投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

じわじわと明らかになっていく展開と、そこにしかない世界観はとても新鮮でその世界観に引き込まれた。個人的には何とも言えない終わり方で、問題の解決を求めている人にとっては結局何が言いたかったんだろうと、足踏みする。これからの世の中に関しても関係が深いところだし、人間本来の在り方を見つめなおす、題材のような作品だった。

1投稿日: 2024.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ何の事前情報も持たずに読んで良かったと思う。 優秀な介護人キャシー・Hが過去を回想する形で話が進行する。 舞台の中心は、彼女たちが育った施設ヘールシャム。 ヘールシャムでの子供時代はほのぼのとしていながらも、保護官の態度や謎の多いマダムの存在、展示館の噂など、「この裏には何かがある」と思わせる、気味の悪さや違和感が積み重なっていく。少しずつヘールシャムの全貌と彼女たちの立場が明らかになってきて…。 主人公キャシーと、どこのコミュニティにもいそうなカースト上位の高飛車な女の子ルース、癇癪持ちで心の広いトミー。 長くて短い3人の関係が、エピソードを交えて緻密に描かれる。近づいたり、離れたり、突き放したり、支え合ったり。 あえて言うとすれば、「アルジャーノンに花束を」を読んだ後と少し似た感覚が残っている。 静かで、穏やかで、残酷で、気味が悪くて、それでも暖かい。 イギリスと日本にルーツを持つ作者が、世界で高く評価されていることに納得した作品でした。

0投稿日: 2024.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ得体の知れない恐ろしいものが、じわじわ迫ってくる雰囲気があった。 後半で、彼らの生活が何かはっきり明かされた時、 彼らをそれまでと違う目で見てしまい、切なくなった。 目的のために必要なら自分も見て見ぬふりしてしまうだろうが、向き合い、尽力した先生たちやマダムは凄い

1投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロ氏の作品を全て読んだ訳じゃないけれど、多分これが最高傑作なのでは?と思いました。 逃れられない運命、人ではない、人以下の人生しか送れない悲哀…でもそんなに違うものかな?現実の人間がもっと悲惨で苦しい人生の人の方が多いのでは?彼らの方がずっと「良い」人生を送れているのでは?と考えることにゾッとした。 どこか、「誰しも逃れられない運命に従って人生を歩んでいる」というメッセージが籠められている気がした。

1投稿日: 2024.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ核心に触れそうで触れない⬅️納得 エミリー先生とマダムの言ってることが正しいのか、それともルーシー先生が正しいのか、自分で考える必要がある。 曖昧な感じで終わるのも、物語の中に取り残されたようで良い また会話中のちょっとした心情や雰囲気がとても鮮明に言語化されていて、ここまで細かな描写で文章にすることができるのかと感動した。

3投稿日: 2024.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ母がドラマを見ていて知った小説。その数年後、電子書籍で読んでいたがデータが消えてしまい途中で止まっていた。久しぶりに図書館で見かけたので手に取る。 なんとなく、ドラマで描かれていた森の中の学校というイメージがあったが良く覚えていなかった。でもなんとなく、何の目的かという1番大事な部分は分かってしまっていたと思う。 あとはメイン3人がなんとなくドラマのイメージになってしまっていた。 いろいろなことが明かされたようで、明らかになっていないところもある気がして、自分の中ではモヤモヤとした読後感。 でも皆さんの感想などを読みながら、なるほどこのモヤモヤした感じを楽しむ小説であったのだなと納得。 長い小説だし、過去を振り返って語られる形式なので、わからないことがわからないまま話が進みモヤモヤするけれど、世界観に引き込まれ自然と読み進むことができた。

4投稿日: 2024.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語の全容を知らないということがこの作品を楽しむ上でとても重要で、私はできる限り多くの人にこの物語を楽しんで欲しいと思っているので、内容にはなるべく触れずにレビューをする。 「介護人」キャシーの幼少時代から現在までをカズオ・イシグロお得意の回顧録形式で綴る。 幼少期にはヘールシャムと呼ばれる学校で育ち、学校を出た後はコテージと呼ばれる施設で生活を送る。 その幼少期から青年期にいたるまで、先生や先輩、そして学校の仲間と多くの人々との関わりがあるが、とりわけルースとトミーとの3人の関係が想起の中心となる。 学校生活だったり、友人関係だったり。本人達にも理解のできない行動規範のようなものが少しあるものの、ごくごく普通の少年少女の成長が、背景が語られないままに綴られていく。 この、背景が語られない、十分な情報が与えられないというのがこの作品の大きな特徴となる。 とくにほとんどの情報がない序盤では、語られているいかにもジュブナイルな人間関係に注目するしかなく、自然ルースやトミーがどのような人間なのかということを深く理解するに至る。 皆普通の子供だよなあなんて思いながら中盤にさしかかろうとするところで、新たな情報が投入される。 すると読者の、彼らを見る目がガラッと変わる。変わった目でさらに物語を読み進める。彼らが青年期にさしかかる頃の話を読む。 語られるのは引き続き仲間関係のこと、性に関すること、そして恋に関わることが中心になるが、同時に自分たちに与えられた役割の中でどのような人生を歩むべきかというアイデンティティの問題にも焦点が当てられる。 読者も、この新たに与えられた情報を知識として彼らのアイデンティティについて深く考えさせられる。 そして後半から終盤、彼らがそれぞれの人生を歩むようになる頃、読者もほとんどすべての情報が与えられる。 引き続き、語られるのは彼らの普通の生活。普通って言ったらおかしいけど、彼らから見れば与えられた役割の上での当たり前の生活。 語り手のキャシーが体験する感情だって、青年期の女性が経験するようなあたりまえのもの。 それでも我々読者が、与えられた新しい情報のフィルターを持って解釈をすると、とても重大で切ないものとなる。 すべての情報が与えられるのは最終盤。私はこれから読む皆さんに、ここに到達したときの気持ちを味わって欲しい。 最終盤、情報がすべて所与になったとき、キャシーが語った、彼らからすると(そして私たちも序盤はそう思っていた)ごくごく普通の思い出がびっくりするくらいに色づき、まるで読者自身の記憶であるかのように大切で愛おしいものに感じられることになる。すごい切ない。本当に切ないんだけど、これはなかなかない体験。すごい。 重要な情報が与えられないっていうプロット自体は昔から数多くある。特にSFでは多く、ぱっと思い浮かんだところだと、古くは星新一なんかがお得意とした語り口である。 カズオ・イシグロがすごいのは、自らが得意とする「記憶」というテーマに対してこの手法を使うことで、ものの見事に私たちの記憶自体もコントロールしたところにある。 新たな情報を時宜にかなったタイミングで投入し、私たちの過去の情報を書き換え、今後の読み方の印象を変える。 この技術はすごい。ノーベル文学賞ってやっぱり伊達じゃないんだなと改めて感じた。 もうほんと、私もすごい頑張って核心に一切触れずにレビューしたので、皆さん是非読んで欲しい。体験してほしい。

14投稿日: 2024.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ文章はシャーロットブロンテのジェーンエアのように イギリスの風景を想像できる荒々しく、綺麗だか 内容はスティーブキングが書いてもいいような ホラーテイストの小説 綺麗な文章だからこそ、後半になるにつれ 怖さが増してくる カズオイシグロの文才に脱帽する

0投稿日: 2024.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ徐々に暗い運命を感じさせつつ、ヘールシャムの仲間との友情、愛、それぞれの感情が緻密に描かれている。提供者でない視点から読むと、運命の決まっている子どもたちの、儚い人生の物語のようにも読み取れるが、提供者の視点から読むと、その人生の彩りや生い立ちに意味や幸せはあったようにも思え、その中で運命の謎が明らかにされたことは残酷だったのか、本当によかったのか、様々な感情が残る読後感

0投稿日: 2024.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は読みにくさ,見通しの悪さ,違和感があるけど, それが少しずつ晴れていく感じで読めた。 読了しても霧は晴れきらないが… 読了後にいろいろ考えさせられたお話だった。

1投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直最後まで読むのたいへんやった…。 おもしろいのはおもしろいけど、事前に聞いてたネタバレ無しで読んでほしいとかむせび泣きながら読んだとかの口コミと逸脱してる感じ、、、。 時速20キロでずーっと物語がつづいていく感じ。 少しつかれた。カタルシスは得られない。

1投稿日: 2024.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ同作の映画は見たことがありましたが、今回原作を読んで、より深く本質的なところに触れられたような気がします。 着実に、緻密に積み重ねられる心の描写を追ううちに、スルスルと本の世界に吸い込まれる心地がしました。 イギリスには本当にそんな仕組みが根差しているのでは無いかと錯覚するくらいでした。 素晴らしい技術を知ってしまったとき、人はその結果にばかり目がいってしまって、どうしてもその背景や過程が見えなくなってしまいます。 自分の生の礎に何が埋まっているのか、立ち止まって考える時間を持ちたいものです。

0投稿日: 2024.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ『日の名残り』が素晴らしかったため、同著者の有名な作品である『わたしを離さないで』を読むことを決意。 長らく積読していたが、休日を使ってじっくりとカズオ・イシグロの描く緻密な世界を堪能することができた。 ”提供者”や”介護人”、”施設”といった何かを暗示するかのようなキーワードが飛び交い、読者は主人公であるキャシーの回想を追っていくことでその哀しい真実に触れることになる。 土屋政雄氏の名訳も相まって、爽やかな情景のなかに徐々におぞましい社会の構図が浮き彫りになっていく展開は、残酷だがそれゆえに儚さと美しさを感じることができた。 どんでん返しや安直なハッピーエンドは望むべからず。だからこそどうしようもなく切なく、心にずしりと残る名作だった。

22投稿日: 2024.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前半は、丁寧かつ繊細な描写、子どもたちの純粋で移ろいやすい心の動きを、少しずつ追いかけるような時間。後半は、徐々に世界の謎が解き明かされ頁をめくる手が止まらなくなる。ヘールシャムでの生活が少しくどくも感じたけど、読み終わってみればあっという間だった。

0投稿日: 2024.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と一定の速度を保ちながら進んでいく この作者の作品は一頁内に文字が多いのにすらすら読めてしまう言葉が詰まっている感じがする 何のために生まれたのか&生きていくのか 提供者でない私たちにも生きる意味を問いかけられてる気がする 途中読んでいて苦しくなる場面も多々あり

2投稿日: 2024.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かで淡々とした語り口。 ゆっくりと徐々に徐々に明かされていく。 静かなところで読みたくなる本でした。 できるだけ何も知らない状態で、この本を読み始めることをおすすめします。 知っていてもとっても面白かったです。

0投稿日: 2024.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著者がノーベル文学賞を受賞しているため、純文学寄りなのだろうと思って読み始めたので、かなり思いっきり大衆文学だったことに驚いた。 元々ベールシャムの施設の概要は聞いてしまっていた為ミステリー的な楽しみ方は半減してしまったが、それでも十分楽しめた。 特に後半が面白かった。エミリ先生の告白シーンではヘールシャムの真相が明かされていく感じがミステリー的に面白く、一番最後のトミーの癇癪の場面なんかは心にくるものがあった。 少し淡々とした文体も切なさを増幅させていた。 だが、日本語的に違和感のある表現や順番もあり、そこの読みにくさがノイズになって物語に入り込みにくく感じはした。 ルースはくそ。

1投稿日: 2024.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物達の会話、考えてることの描写から対人関係の難しさや素敵さを考えさせられました。 青春劇が好きな方は良いと思います。

0投稿日: 2024.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ平凡な人間関係や心情の描写と共にストーリーが進んでいく中で、物語の設定(登場人物が置かれている環境やストーリー上の重要な秘密など)が小出しで徐々に明かされていき、終始不思議な気持ちでページをめくっていた。 テーマ性、緻密に構築されたストーリライン、平凡と特異のバランスなど、作品全体の仔細にまで著者の考えが張り巡らされていると感じた。 記憶。それは死に対する部分的な勝利。

0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ主役であるキャシーの回想物語を描いている ストーリーは全体的に暗く鬱々としていて読んでいると悲しい気持ちなった。 自分がもしも当事者であったらどう自分と向き合い処理できるだろうか?いやできないであろう 物語に登場する生徒らは機械的かつ無機質に状況を飲み込んでいる様子にやはり人間とは違う何かを感じてしまった。 トミーがとても小さな存在得ない動物を描いたのは自分たちを投影させていると気づきハッとさせられた。

1投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

感情が整理できない。 いや、感情としては、主人公のキャシーとトミーのもどかしいような恋が行ったり来たりする様に共感して、切ないような、キュンなような、その気持ちを追体験した。一方で、実は彼らは臓器提供のために作られたクローン人間で、世間的には人間以下のものと見なされ日陰者とされる、というそのディストピアが、この現実世界のどんな面の象徴だろうか、引っかかりながら読んだ。分かりそうでもう少しで言語化できないこの感じ。彼らの死は決して「死」ではなく、「使命を終えた」としか語られないのもすごく意図的だと思う。倫理的にいけないことだと思っても身近な人の不治の病を治すためなら、臓器提供のために作られたクローン人間の存在は認めざるを得ない。そしてそれを正当化するために、クローン人間は人間ではない、劣った存在であると信じなければならない。そんな世の中に反して、クローン人間の子どもたちに教育を与え、彼らにも心や感性があることを、彼らの美術作品を通して世の中に伝えようとした学校、ヘールシャムは、一時はその人道的意義を支持されるが、やがて閉鎖に追い込まれる。なぜなら、優秀なクローン人間が増えたら人間が脅かされる、と思われたから。こういう話、現実にあるよな…と思う。ご都合主義の偽善で世の中の流れが左右されることが。 ただ臓器提供に利用されるだけの子どもたちに教育を与え、作品を創らせることは、岡真理の「戦争の対義語としての文学」にある通り、人間の尊厳を確保する営みだろう。 キャシーが大事にしていた「わたしを離さないで」のカセットを、トミーと2人でノーフォークで探す件が一番好き。ノーフォークはイギリスのロストコーナー、っていう話はそこでも、またラストでも伏線として働いていて、トミーが「使命を終えた」後、キャシーがそこを訪れる場面が至極切ない。 ヘールシャムの平和なユートピア感、保護官から守られて幸せな子ども時代を送れる感じに母校を重ねながら読んだけれど、社会に出てからの厳しさや人生の先にある絶望を見せずにその期間を幸せに過ごさせる、そのあり方も似ているのかもしれない。ヘールシャムはあのディストピア界におけるフィクションではなくて、現実私の母校もそうだったのではないか?私たちも社会のために生きて死ぬ、その意味で同じなのかもしれない。今の産業社会に生きる私たちはみんなキャシーたちクローン人間と似たようなものかもしれない。 そう思うと、将来何が起こるかを生徒たちに教えなければ、というルーシー先生のあり方は、学校を小さな社会としていろんな失敗をできる場所にしておこうっていう理念に通じる気がする。

3投稿日: 2023.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供された謎が何なのか、想像通りなのだけど考えるのがとても怖い。一方で人間の傲慢さもまたボディブローのように効いてくる。

0投稿日: 2023.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読みやすくて面白かった。 主人公のキャシーが淡々と語り進め、寂寞とした空気が常に漂っている、人工的で常に灰色のベールがかかっているような世界観の文章だった。その空気感がまさにキャシーを始めとする臓器提供をするために作られたクローン人間達の価値観や人生を表しているようで、読んでいて物悲しい感じがした。 臓器提供することが使命だと物心付く前から刷り込まれているクローン人間たちは、特に悲観するでも憤懣するでもなく当たり前のように臓器提供をして死ぬことを受け入れているのが興味深かった。 自分のクローンの元をポルノ雑誌から探そうとするキャシーや、常に後悔と悲しみの伴うキャシーとトミーとの逢瀬を描いたシーンは特別に切なく感じたが、同時に納得感もあって印象的だった。 作者が伝えたいことが物語の奥深くからじんわりと伝わってくるようで深い余韻がある作品だと感じた。

0投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ話の全貌が最後の最後で明らかになる感じ。本の半分くらいを超えても、私にはあまり話の内容が詳しくつかめなかった。けれどそれ故に、登場人物たちがこの先どうなっていくのだろうとか、ヘールシャムは結局なんなのだろうなどあらゆる疑問が湧いてきて、最後まで読みたいと思ってしまうようなお話だった。読んでいるうちはなんだか不思議でなんとも言えない気持ち悪さも伴っていて面白かった。 人間の持つ倫理観が大きなテーマかな。この先の未来で起こりうるような世界観の中で問われる問題。

0投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

⚫︎受け取ったメッセージ 豊かな思い出が、人生を作る ⚫︎あらすじ(本概要より転載) 優秀な介護人キャシー・Hは「提供者」と呼ばれる人々の世話をしている。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった。キャシーは施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に力を入れた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度…。彼女の回想はヘールシャムの残酷な真実を明かしていく―全読書人の魂を揺さぶる、ブッカー賞作家の新たなる代表作。 ⚫︎感想(ネタバレ) 読み進めていくにつれ、登場人物たちが特別化施設で育ち、囲われ、子どもも産めず、、、みたいなことがわかってくる。アニメ、約束のネバーランドを知らなければ…と思って残念だった。もちろん「わたしを離さないで」が先です。少し違うけど設定が似ているせいで既視感が。 子供達は実はクローンであり、臓器提供のためにつくられた存在だった。衝撃。臓器提供を何度かした後、この物語を読み、亡くなる運命にある中、心の拠り所になるのは思い出だと思った。

3投稿日: 2023.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく丁寧に書かれてて、あぁ〜こういう感じで主導権握ろうとする女子っているよなぁ〜って思ったりする。 けど、前半の思わせぶりな設定隠しと、徐々に全貌が出てきて、さぁ!ココから加速するか!?というところでも基本的には淡々として、そのまま終わってしまった。。。 あんまりハマらなかったなぁ。

0投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ『冒頭で大方掴め、そして慌ただしい印象』 冒頭から少し読み進めると、 こういうことかも…?と予測出来るような そしてそれは大方合っていました 語り手は主人公視点、そして場面の移り変わりが多い為何だか慌ただしい 確かに一風変わって面白みがあるが、 何度も読みたくはならない

2投稿日: 2023.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ偏見というか固定概念というか、まぁこういうSFチックな設定とは思わなかったもので。ちと驚いてはいるんだけどね。 それはそれとして。いやしかしこの主人公、随分と老成した語り口だけど、実はせいぜい20代くらいなんだよなぁ。というところに衝撃を受ける。それもまた人生を達観したゆえだろうか。 でもってね、なんか捉えどころがないのよ。途中からこの人たちがどういう境遇に置かれているかはなんとなく分かってきて、別に衝撃の事実が分かるってわけでもないんだけど、いやそれにしても淡々と進むような、いや青春ストーリーのような。 というわけで読ませる本ってな感じ。

0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「私たち、みんなある日突然、終わりを言い渡されるんだよね。生きたくても、否応なしに。」 人の一生について改めて考えさせられる作品です。

0投稿日: 2023.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公のキャシー・Hは「提供者」の介護人としてもうすぐ12年になる、という出だし。 最初に「提供者」って何?となるんだけど、キャシーの幼少期のヘールシャムでの思い出や、その後の友人たちとの回顧録で、段々キャシーたちの謎が明らかになっていくというストーリー。 この本は、本を読んでスリルを味わいたい人、スッキリしたい人、ワクワクしたい人には全く向いてないと思う。解説である通り、全体を通して抑制が利いた文章で、退屈して途中で読むのをやめる人がいても不思議ではない作品。 ただ、自分の感想としては、この本は「完全な小説」と思う。前半に、子ども時代、青年時代の心情が細かく描かれ、それに「わかるわー」と強く共感すればするほど、後半に感情が強く動かされる。 なんと言えばいいのかわからないけど、「これが読書体験ということか」と感じさせてくれる作品だった。

0投稿日: 2023.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ核心に触れそうで、触れない。 最初の方は、なかなか物語の真意が掴めず、ただ ページを捲るだけしかできなかったが、クライマックスになるにつれ、ある人物が出てきてからより重厚な映画を観ている感覚になりました。 ヘールシャムがつくられた意味は、そこで行われていた、展示会に選ばれる作品たちにどういった 思いがあったのか、私には少し難しい印象がありました。特に物語の倫理観ですね。この倫理観を 嫌う人もいるだろうし、文学にはこういった世界観もいいだろうと思う人も、賛否両論あると思います。臓器を提供するために造られたクローン人間という、残酷な運命を待つ人たちの物語です。

40投稿日: 2023.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ話としては冗長な部分があった。 途中読み飛ばした所もある。 決して核心に触れないので、読了後妙な重みが余韻として残る。

0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオ・イシグロの長編小説。 物語はストーリーテラーであるキャシーの回想というかたちで進む。 キャシーは15歳まで「ヘールシャム」という施設で育った。そこは「特殊な」施設であるとされながらも、キャシーが回想する当時の生活は思春期にありがちな友人関係や恋愛の悩みが主に語られる。それだけ見ると普通の学生生活のように見える。 ところが、実はキャシーたち施設の子どもたちは全員オリジナルの人間(親)から複製してつくられたクローンであり、施設を出た後はその臓器を提供するという目的のためだけにつくられた存在であることが明かされる。 以上があらすじである。 設定は古今東西で使われてきたよくあるものだが、特徴的なのは、これらの衝撃的な真実をキャシーたちははじめから何となく知っているということだろう。つまり、真実を明かされるシーンはなく、読者は知らないが子どもたちは知っているという状況に常にある。これがあまりない形式だと感じた。 キャシーたちはその真実を積極的に受け入れるわけではないが、困惑しながらも前向きに運命を生きていこうとする。 その純粋なひたむきさと、彼女たちの行く手に必ず存在する残酷な運命とのギャップがこの作品のひとつの読みどころだろう。 この小説は2005年に発表されたもので、飛躍的な進歩の段階にあった遺伝子工学への当時の期待と不安をそのまま表した作品だといえるだろう。物凄いスピードでシンギュラリティを乗り越えていく遺伝子工学を用いれば、そう遠くない未来にクローン人間を培養してオリジナルの人類のために利用することができるという人々の思いを反映していた。 それから20年弱が経った現在、この作品のような世界が実現しているわけではない。しかし、技術的には実現可能だと思うし、中国では亡くなったペットをクローンとして生き返らせるビジネスが流行っている。 世界は着々とこの小説のような世界に向かっている。あとは倫理的な落としどころを何処にするかだけの問題なのだ。 しかし、この流れは前に進むことはあっても後ろには戻らない。不可逆なものだ。 もしキャシーのような臓器提供を目的としたクローンが作られて、その臓器で助かる人間がひとりでもでたなら、もう人類は後には引けない。可能性を捨てることはできないのだ。 そしてそのような世界では、人々はキャシーたちの存在をなるべく忘れようとするだろう。自分の罪悪感を紛らわせるために、彼女たちを「手厚く扱う」のではなく、「なるべく思い出さない」ことを選ぶ。この小説の中で「ヘールシャム」プロジェクトが頓挫したように。 小説の中に、「忘れ去られた場所」という意味で「ロストコーナー」という言葉がよく出てくるが、キャシーたち自身がこの「ロストコーナー」に他ならないという暗示だった。そして現実世界でも同じことが起こると思う。 このような問題提起がされつつ、練り込まれた世界観と綿密な描写により読み甲斐のある小説だった。

2投稿日: 2023.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「細部まで抑制が効いている」 このあとがきの言葉が、本書をそのまま表している。 作者が渾身の力を振り絞った作品というよりは、綿密に考えられ、情報量も抑えられているからこそ、私たちの想像力で読み進める必要があるのに、最後の伏線回収で、圧倒される。 そして、絶望的なほどに希望はない。極限までいったシステマチックで技術信仰の社会ではあり得なくもない、のかもしれない。

2投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特の世界観と落ち着いた文章が印象的だった。なんとなく内容は知ってたから衝撃度は低かった。どことなく漂う彼女達の世界の閉塞感がどんどん息苦しくなっていく感じがして、すごく辛いシーンがあったわけではないのに苦しくなった。現実にはまだ無いけど限りなくあり得そうな話だと感じた。

1投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

母に勧められて読んでみた。きっここの本を読んで人によっていろんな考えを持つのだろうけれど、私はヘールシャムのしたことが提供者にとって良いことなのか疑問に感じた。ここのみが人道的な教育をさせたことによって生徒が自我を持つようになった、しかし臓器提供をして自分は死ぬという未来があるものにとって自我を持たせることは逆に酷なのではないかと思ったからだ。例えに使うには違うかも知れないが、家畜とペットでは同じ動物でも扱い方が違う。家畜をペットや家族のように扱ったら双方へのダメージは大きすぎると思う(これも飼う側のエゴかも)ように、大切に育てればそうするほど双方にとって気持ちのダメージが大きいのではないかなと考えた。少し話は変わるかも知れないけど、自分の中で二つの感想があり、ひとつは人とクローン何が違くてこのように生涯を終えさせることができるのかという可哀想という気持ちと、クローンは見た目が人であるからこう思うだけで家畜などに対して行なっていることと同じなのではないかというどちらかというと肯定的な気持ちだ。また経験を重ねて読んだら感想が変わりそうで楽しみ。

1投稿日: 2023.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自分の未来に特別抗う訳でもなく、淡々と受け入れている登場人物たち。クローン人間にも感情はある。 自分達が将来何になりたいかを話すシーンが切ない。

1投稿日: 2023.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ何年もうまくいかずに苦しんできた子が、ある日、曲がり角を一つ曲がって、突然、才能を開花させるのも見てきた。 真面目に努力して、それでも生み出せなければ、それはそれで構わない。くよくよ思い煩うことではない。 おれが悪いんじゃない。そりゃ、おれのやり方もまずかったけど、根っこのところでは、おれが悪いんじゃない。そう気づいたら、すっかり気分が変わった。 形ばかり教わっていても、誰一人、本当に理解しているとは思えません。そういう現状をよしとしておられる方も一部にいるようですが、私は嫌です。あなた方には見苦しい人生を送ってほしくはありません。 みっともない人生にしないため、自分が何者で、先に何が待っているか知っておいてください。 もちろん、嘘は遅かれ早かればれます。 行くべきところへ向かって出発する。

0投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この内容を、露悪的にならず美しいなめらかな文体で書けるというのがまずすさまじいと思った。 エミリ先生たちの運動は、傍目からするとすごく倫理的なものに見えただろう。もしこの世界に、私が一般人として生きていたらこの運動に賛同していたと思う。でも彼女たちにとってもヘールシャムの子供たちは自分たちとは決定的に異なる存在だった。創作物によって証明しなければ「魂」の存在を確信できない生命体だった。教育者として相対しながら子供たちに嫌悪感を抱いていた。それがどこまでも虚しい。 将来の提供者に提供者の心身のサポートをさせるシステムが、この上なく合理的な上に邪悪に感じた。社会が引き受けるべき問題を、子供たちだけで完結させている。

0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマで観ていたのでストーリーは大体わかっていたのですが、原作を読んでみたら、ドラマでの衝撃的な部分よりも、登場人物の青春物語のような部分が強く感じられた。臓器提供の話は何かを暗示していて、実は日常的なごく当たり前の話なのではと思ってしまう。教育というものを受けることで、気がつくといつのまにか、無自覚に自分たちを「提供」してしまうようにさせられているのではないか。その教育に疑問を持たないことが問題であって、彼らはそれに気づかせようとしている。自分たちの問題として考えていきたい。

3投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

もっと残酷で苦しい話だと思っていたら、想像していたよりカラッと描かれていると思った。提供というシステムはそれほどこの小説内の世界において当たり前のものだったのかなと思う。 結局何も変わらなかった。じわじわ悲しい話。 作品にその作り手の魂が見えるという話が好き。 思ってたよりは正直刺さらなかった。また何年後かに読んだら変わるだろうか。

3投稿日: 2023.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と話が進んでいくからでしょうか。 陰鬱とした空気がずっとあるにも関わらず卑屈にならず読了しました。 物語の序盤の方で世界観の全貌が分かり始めるのですが、主人公たちと同じように年齢を重ね時間を共にしているようで私自身の身構えができたのも要因の一つかもしれません。 彼らの一縷の望みに縋る姿が痛ましく、それでもそうであって欲しいと読み手側にも信じ願わさせる作品でした。 この作品がただ悲しいだけの作品にならないのは、自らに置かれた現状を卑下し、泣き叫んだり、全てを諦める、そうであって然るべきとも言える状況で誰もが静かに現実を受け止め過剰に感情が表すことがないことだと感じました。 もちろんそういった場面は多々あります。 ただ、それはまだ幼い、若い男女にも起こる当然の感情であって、置かれている現状に対して静かにできるだけ穏やかに臨もうとしていることが見受けられました。 自分より遥かに若い青年たちのように私は物事を冷静に受け取れるでしょうか、もし彼らが何もかも投げ出したいと願う人格形成をされてきたのならここまでこの作品に刺激を受け、考える事ができたでしょうか。 ただ悲しい、辛いだけの共感なんて必要ない。 あなたならどうする?と問いかけられた気がしました。

1投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かに、じわじわと、衝撃を受けた。 いろいろと突きつけられる。 真実を知ることは幸せなのか?伝えることは偽善なのか?こちら側にいる者の傲慢あるいは自己満足なのではないか? 源泉になりうる物語。

2投稿日: 2023.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ冒頭で介護人という言葉から始まったので単純に介護の話かと思ったが、提供者だの回復センターだのヘールシャムだのよくわからない言葉が出てきて、ちょっと頭が混乱した。読み進めていくうちにだんだんと謎のベールがはがされていくことになる。 あくまでも主人公キャシーやその他の登場人物、周辺をとりまく環境以外のことはほとんど書かれることなく物語が進み、なんとなくぼんやりとした世界観を見せていくのはすごいなと思った。 良い物語というのは、登場人物が生きているその世界を見せてくれるものなのかなと感じた。

7投稿日: 2023.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めてカズオ・イシグロさんの本を読んだ。 翻訳というのもあるかもしれないけれど、言葉選びが丁寧で素敵。 日常の些細な感情をここまで上手に文章として表現できるのが本当にすごいと思った。 前半はただただベールシャムでの穏やかな日常が描かれるため、読み進めるのが大変だったけれど、徐々に不穏な雰囲気になっていき、そこからは一気に読んでしまった。

2投稿日: 2023.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者は仲間が使命を全うしていくことに対して、悲しんだり落ち込んだりしないのか…子供の頃からそれを受け入れてるのか… 人間とクローン人間は生まれ方が違うけど心は同じ。未来にありそうでない話。 最初は穏やかな平和な小説かと思って頑張って読んでたけれど、途中から謎が出てきてどんどん気になって読み進めました。

2投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ私にはあまり合わなかった。淡々と整いすぎた文章なのか、海外文学の雰囲気なのか。 前半は読むのに本当に時間がかかった。考えさせられるテーマが書かれているが、お話に入り込めなくてあまり感情は動かなかった。

3投稿日: 2023.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ人生はこんなもんだという気持ちと、もっとどうにかならなかったのかという気持ちと、自分がお世話になる立場だった場合、どうにかしただろうかをぐるぐる考える

1投稿日: 2023.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログおぞましい内容のように思えるのに作品の雰囲気はやわらかくて静謐で、それが逆に寂しさを増長させてるように感じた。 ただ淡々と死に向かっていく。 この世に生を受けた者ならばそれは当たり前のことで不変的なことだけど、登場人物たちのような人生ならば死に対してもっと大きな葛藤があるはずだと思った。それなのに登場人物たちが死を静かに受け入れるのはまだ全てを理解する前に自分たちの役割を教えられたからなのか、役割に疑問を抱くことも理解も出来ない時に真実を明かされたの、すごいつらいし虚しいことだと思う。本人たちはそれに気づいていない、気づいていないふりをしているだけかもしれないけど。 登場人物たちにはぽっかり何かが足りないように感じたけれど、現実に生きる私たちと同じようなことに等身大で悩みもがく彼らを見ると何が欠如しているのかも分からなかった。 読後ももわもわと感想が広がっていってまとまらない。

2投稿日: 2023.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログキャシーの回想として書かれているところが 一風変わってて哀しさが増す テーマは重く暗いかもしれないけど、好きな作品。 映画、ドラマより小説がいちばん心理描写が繊細 誰もが持っている 人間の汚い部分も美しい面も描かれている。 人間とは? 何が備わっていたら人間というのか。 人間が凌駕される日。 効率とは? 教育の正しさとは何か? 最後の決断は、2人にとってどうするのが正解なのか? キャシーとトミーの心が、郷愁が、情景が、 目に浮かぶようで 描写が透き通るように美しい 古い作品なのに現代の感覚でも想像できる描写

2投稿日: 2023.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初、感情豊かな登場人物や美しい自然描写に心を奪われました。しかし、話を全て読み終わると、全く違う印象になります。すごい本を読んでしまいました。

1投稿日: 2023.05.16