総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマを観てからの読書だったので、思い切りネタバレしていた。 そのことになんの違和感もなく読み進めたけど、色々な人や解説で予備知識なしで読むべきと書いてあるのを見てから最初に戻ってみた。 その人の目になってみると、提供者ってなんのこと?から始まり、キャシーは介護してる人なのかな?友だちが死んじゃったのかな?ってとこから入ることに気づく。 ということは、どこでまず最初の真実を知るんだ?と思ってパラパラめくっていたらルーシー先生のところだった。そしてそのタイミングは、見事、当時のキャシーやトミーたちと一緒のタイミングだった。それまでもなんとなく想像したりしていても、ズバリ言われるのはその時が初めて。読んでる人にとっては深い衝撃があるんだろうな… 羨ましい…その体験、したかった…! この小説は、彼女たちが自分たちの秘密を知っていくのを同じ速度で読者が知るようにできてるんだ。 あーもう二度とお金出しても買えない体験だよね、それは!! ぜひ、ぜひとも! これから読む人は、ドラマも映画もみないで、予備知識ゼロで読んでみてほしい!!!

4投稿日: 2020.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供時代の回想から始まり、端々で何かが隠されていることがだんだん分かってくる。何の予備知識も持たずに読んだ方がいいです。この物語の真実は人によって捉え方が違うと思う。何を為すべきだったのか、何を教えるべきだったのか、残るものは感謝か恨みか、本当の答えなんてないから、自分が正しいと思うことをするしかない。

0投稿日: 2020.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ序盤はわかりにくい言い回しが多くて早く先に読んですっきりしたかった。最後に色々解決してすっきりする反面、現実が辛い。考えさせられる。

0投稿日: 2020.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物の心理描写が丁寧に描かれていた印象。 自分たちの運命を静かに受け入れる主人公達に 少し違和感を覚えた。遠くに逃げようとは思わ ないのかな。

0投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

中盤までは、割と普通な青春物語だと思って読んでいたが、徐々に世界観が分かってくると残酷な世界の仕組みが見えてくる。 支配する側、利用する側の人間像が全く見えてこないのは、おそらくこの世界自体も提供者と提供された側を極力会わせないようにしているためだと思う。 提供者へ同情したり、人権保護の考えを起こさせないようにするためのシステム。 今も人類が当たり前のように家畜を育てて食べるために殺しているが、それが近い未来、人間でも起こりうると考えさせられた。

0投稿日: 2020.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画やドラマ化もされている物語です。 重みのあるテーマですが、主人公三人が成長していくなかでの、細かな心の揺れ動きがとても丁寧に表現されている作品です。

3投稿日: 2020.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ初のカズオ・イシグロさん読了。 これまで読んだどの小説とも違う雰囲気をまとった作品だった。平静に、冷淡にも感じられる語り口であるのに、物語からは度々衝撃を感じずにはいられなかった。単に科学の暴走へ警鐘を鳴らす目的で描かれた作品であれば、こうはならなかったと思う。端々まで丹念に織り上げられた生地のように、とても丁寧に作られた物語は職人技のようだった。 物語の世界観だけでなく、人々の感情や時間の流れも丁寧に描かれていて、ある種の上品さのようなものも感じた。 他の著作も俄然気になってきた。

4投稿日: 2020.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ久しぶりに読んだ。 本当に不思議な小説だ。 語られる言葉を聞いているうちに、まるでそこに自分がいたような感覚になる。 自分が体験したことがないことなのに。 そして、登場人物と同じように衝撃を受けることが続く。

0投稿日: 2020.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ病気の治療のために、クローンの臓器提供を用いる世界。クローンたちは、臓器提供という役目を果たす運命で、そのために生かされている。だとしたら、彼らの生きる意味とは?彼らの権利は?といった疑問が浮かぶ。 遺伝子操作で品種改良された動植物にもある種似ていると思った。技術の進歩によって、生命の幅が広がる今後の世界のバッドエンドを予感させ、淘汰されそうなものを受け止めるべきだと思った。余韻が残る終わり方。

0投稿日: 2020.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔日本版のドラマを観て印象的でそれからずっとこの作品が心の中で昇華できずにいた。本作を読む前に映画も観た。どちらのメディアも文句なしによかった。読んだらもっと好きになった。日本人でありイギリス国籍のカズオイシグロさんの複雑な生い立ちも興味をそそる。

1投稿日: 2020.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログゾッとしたような、その中に美しい人生を物語っていたような、難しいけど、なんか朝露が落ちてできた水たまりの中に虹がかかったような印象だった、天才

1投稿日: 2020.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

事前にクローン人間がテーマである事を知っていたのですが、 知らずに読んでいると、最初はイギリスのとある全寮制に学校の話と思ってしまいます。少しずつその断片が見えて来て、途中からはほぼ全容が見えてきて衝撃を受けると思います。キャシーをはじめとしたヘールシャムの生徒たちの使命が、臓器提供の為に生かされている事がわかります。 臓器提供は2回、もしくは3回でその使命を終わるケースがほとんどです。つまり死んでしまいます。しかし、作品中では「死ぬ」という表現は使われません。「使命を果たした」「もうルースはいません」といった間接的な言い方でした。キャシー達の使命の先にあるのは「死」ですらなかったのか? 作者の問題提起のように思えました。 キャシーの語ったヘールシャムでの学生生活は、きめ細やかでヘールシャムの情景がありあり浮かんできました。私も含めた読者皆んなが、自らの幼少期を思い出さずにはいられないように思いました。懐かしく、それでいて少しほろ苦い気分にさせられるものでした。 最後にヘールシャムができた背景、つまりクローン人間が生み出された全容がエミリ先生によって明らかにされます。 ここで、強く感じた事は、クローン人間を造った者と、造られた者の間に明確で強固な線が引かれている事です。エミリ先生やマダムとキャシー達の間には越えられない大きな溝がありました。 出自がクローンである以外に、私たちと何が違うのか? エミリ先生やマダム達監察官は、ヘールシャムの子供達がクローンでありながら素晴らしい素質を持っている事を証明しようと、彼ら彼女達の優れた芸術作品を収集します。しかし、証明すればするほど、明確にあった境界線が曖昧になり、人間が他人の臓器を躊躇なく利用していく重大な倫理観の欠如に向き合わざるを得なくなります。この矛盾にエミリ先生やマダム達は無自覚に思えました。 また、出自が「クローン」を人種、肌の色、国籍等に置き換えればわかりやすいです。差別の問題にもつながっていきます。 同じ人間として「違わない」のに「違い」が設定される。「設定する」人間がいて、「設定される」人間がいる。そこに人間の傲慢さが透けて見えます。 旧約聖書の創世記の一番最初に出てくる神が人間を造ったという記述があります。「神は自分のかたちに人を創造された」(旧約聖書創世記第1章26節、日本聖書協会、1955年改訳)は、神のみが「設定」可能で、裏を返せば、人間が他の人間を自分の意のままに扱うことなど出来ないと、私なりに解釈しました。 キャシー達はクローン人間として、臓器提供というその使命を果たすことに表向きは疑問を抱いていないように思えました。そこには敢えて触れずに、幼少期から成人までの成長過程が、丁寧に描かれています。しかし、ヘールシャムの子供達は全員苦悩を抱えていたはずです。いずれ臓器提供者として、使命を終える時に自分も死んでしまう事を。その部分が敢えて抑制的に描かれていたのではないかと思いました。キャシー達がその悲劇的な運命を呪って泣き叫ぶ場面があっても良いはずです。キャシーは自分の過去を、至って冷静に語っていきます。その語り口が抑制的であるが故に、余計に彼女達の辛さが伝わってくるのではないでしょうか。

12投稿日: 2020.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマで少なからずショックを受け、原作を読んでみることに…。読んで良かった。大筋は同じだけれども、細かいところは色々と違って少し気が軽くなった。原作の方がソフトで優しい語り口。浮かぶ映像も冷徹なドラマと違って、黄金の並木を見るように不思議と美しかった。 しかし物語は残酷で、決して逃れられない辛い運命。提供者も介護人も強い、強すぎる。自分だったら…と考えると背筋が凍る思いだが、ひょっとして、もしかすると、日本の我々もそう変わらないんじゃないか…と考えされられる物語であった。

0投稿日: 2020.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ決められた運命が、特殊でなく不幸ではないことが描かれている 幸せを他者との対比の中で幸せを感じるのではなく、生まれながらの境遇の中で懸命に生きることが「幸せ」を感じるのには有効である

1投稿日: 2020.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめはなんの話かさっぱりわからない。 読み進めていくうちに、主人公が置かれている環境や立場などが理解できてくる。 独特の世界観ではあるが、気がつくと引き込まれて一気に読んでしまった。

5投稿日: 2020.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

鳥籠の中の鳥のお話。 加速度的に面白さが増していって、何ヶ月も積んでいたのに読み始めたら数日で読み終わってしまった。 はじめは何も知らなかった主人公たちが、やがて自分たちは臓器提供のために生み出されたクローン人間であるという残酷な事実を打ち明けられ、ゆるやかに受け止めながら成長していく。 かなり終盤までは、学園物というか、幼少期から思春期、青年期の人間関係を描いた作品であり、主人公たちが臓器提供者として生まれたことはあまり関係ないくらいの印象だった。 主人公の老成したとも言える性格は羨ましいなあ。 友人のルースの心理描写のリアリティが凄まじい。 クローン人間に対して外部の人間は嫌悪感を抱いているというのが、主人公たちに対しての情報管理の甘さの証明にもなっていて納得した。 飼育している虫に何を教えようが教えまいが関係ない、という感覚が外の人間たちにはベースになっていて、ヘールシャムの保護官たちはその思想を払拭しようとしているが拭いきれない…という感じ。 なぜ芸術に打ち込ませるのか、という疑問は早々に見当がついていたが、しかしその人権派の活動が失敗に終わっていたとは。 大体こういう場合は物事がいい方向に結実するんじゃないんですか…。エンタメの視点で言えばほぼバッドエンド。 文学的には会話の機微がとてつもなく細かく描かれていて、衝撃的な現実を前にしても表面は終始穏やかだった。 翻訳作品はあまり面白みを感じないことが多かったが、これを足掛かりにどんどん読んで行こうかな。

9投稿日: 2020.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳小説の良さは、ほとんど訳者の腕に懸かっていると言っていいと思うが、本作の翻訳は、地の文の文体といい、セリフ回しといい、とても心地よく読めた。原作にもいつかチャレンジしたい。

7投稿日: 2020.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログジュパラヒリ「停電の夜」同様、ここに載せておきたい記念碑的小説。読んでから数年、何度も思い起こし、何度も胸を突かれ続ける。映画が非常に良くできていて、幸福な映像化だなと思った。原作を読んでいない80過ぎた母と一緒に観たのだが、母が夕飯時になぜあんな悲しい英語を見せたの、と泣き出して、枯れない母の感受性に感動したのを思い出す。

3投稿日: 2020.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

提供されるためだけに生まれてきた子供たちの生活はもっと重苦しくて読んでて辛くなるようなものかと思っていたが、どのキャラクターも本当に純粋な生々しい一人の人間として描かれており想像とのギャップが大きかった。曖昧にたが最初から自分の最期を知った上での日々の生活は、死にたくないなどの感情がそこまで大きくあったようには描かれておらず、そう遠くない自分の死が当たり前のものとして受け入れられていることを実感した。淡々とお話しが進んでいくなかでの繊細な出来事や登場人物の心の動きは自分のことのように共感ができた。英語の翻訳語のような日本語の違和感もあまり感じることなく読めてよかった。

5投稿日: 2020.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間がいかに目前の不条理を視界の外に追いやり見ぬふりをしているのか、そしてその不条理を生きる人々が葛藤を抱えながらもどれだけ人間らしく生きているかを考えさせられる本。

5投稿日: 2020.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログいつ離陸したのか分からない静かな滑走であったのに、気がつくと高度1万メートルに連れ去られていることに気がつくというような衝撃を受けました。 小説は書き出しが命。書き出しによって読者がそのあとページをめくり続けることができるかどうかが決まると言っても言い過ぎではないでしょう。『わたしを離さないで』の書き出しは主人公の名前と仕事について説明が続き、いたって平凡な様子です。人物設定や背景の説明はその物語に入り込むための通過儀礼として重要ではあるけれども、退屈な場合が多いのが常です。しかし、何かが変です。この、ちょっとした違和感がページを次々にめくらせました。 飛行機が離陸する時には、助走のはじめにシートに吸い付けられる加速感があります。車輪が滑走路から離れる瞬間がわかります。それまで水平に見えていた窓からの景色が傾いていくことに違和感を覚えるかもしれません。また、旋回中には右の窓に地上が見え、左の窓には大空しか見えないということも非日常を味わえる瞬間ではないでしょうか。これらのことを以前に経験していれば、離陸にまつわる風景は当然の風景であり、ゆったりとした時間の流れの中でこれから空の旅を楽しもうという期待が広がっていく楽しいひと時となるしょう。 しかし、何かを見落としているような気がします。シールがうまく剥がせなくて、うっすらと糊が残ってしまったような粘り気のようなものを感じます。それはこんな風に例えられるかもしれません。離陸の時に窓から空港が見え、次の便が控えているのが見えたとします。それは当然の景色ではあるものの、しばらくしてから、ふと思い返して、さっき見えた飛行機に窓があったかしらと回想するような、一見同じに見える絵にちょっとした違いのある間違い探しのような、じわじわくるむずがゆさです。 表紙のカセットテープや表題が登場する頃には、さっき離陸したばかりだと思っていたものが、いつの間にか高度1万メートルまで上昇して安定飛行をしており、普通ならば安心して機内でゆっくりと過ごすはずの時間に、やはりあの飛行機には窓が一つもなかったんだと自分一人がパニックを起こしているが、他の乗客は平然としているようなどうしようもない恐怖を経験するようになります。 序盤からすでに、この地名や歌手は実在するのだろうかという疑問から、グーグル先生に尋ねようとしました。しかし、おそらくこの本は謎は謎のまま読み進めた方が良いのだろうと、調べたい衝動をぐっと抑えて読み進めました。 恥ずかしながら、ノーベル文学賞を受賞した話題で初めて、カズオ・イシグロという名前を知りました。その後も、記事を読むわけでもなく、ノーベル文学賞受賞者の書く文章は硬く難解なものだろうという先入観から、おそらく手には取らない本だろうと思いました。手に取ったとしても私ごときが理解できず数ページで投げ出すだろうと。ちょっとしたミーハー魂で冷やかしのつもりで図書館から借りてきた本でした。ジャンルも知らず、何気なくページをめくっていくうちにのめり込みました。どうりで早川書房からの出版だということも途中で気がつきました。もうこれ以上は書けません。ネタバレを必死に抑えて筆を置かなければと思います。

1投稿日: 2020.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログわたしを離さないで カズオ・イシグロ氏 1.購読動機 日の名残り。そのあと、巻末、アマゾンレビューを参考に二冊として購読しました。 2.衝撃 購読完了してから、一か月が経過しました。 通常は、感想を即日書く人間です。 この、わたしを離さないで は、何をどのように解釈したらよいのか?の惑いがありましたため、感想を整理できないでいました。 3.戸惑いとその理由 この物語は、社会的に一つのミッションをもつ人間、それも成人前から成人に至るまでの機微な感情、喜怒哀楽を織り交ぜながら展開します。 私の戸惑いの理由は、このミッションでした。 物語が進むにつれて、このミッションの内容を正確に知ることになります。 その時、わたしのようにページを進める勇気を躊躇した読者の方もいることでしょう。 なぜならば、そのミッションは、自身の臓器を他者に提供することなのですから、、、。 4.本書を読み終えて 介護そして医療の日常に、最近では技術進歩著しく人工臓器の話題も見かける現代となりました。 著者のカズオ・イシグロ氏は、わたしを離さないでの主人公を通して、何かの主張をしているようには思えません。 読者のわれわれに解釈を委ねているようにも思えます。 だからこそ、わたしは、また、カズオ・イシグロ氏の本を手にとるのかもしれません。 #読書好きなひとと繋がりたい

22投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ

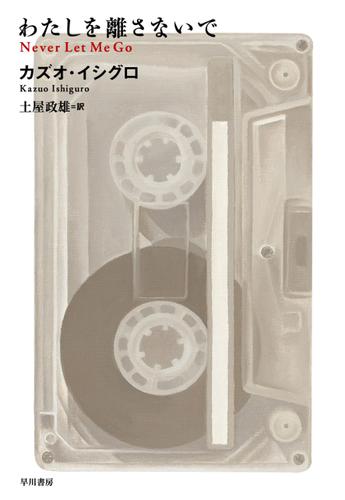

powered by ブクログ心を揺さぶられてしまった。 言わずとしれたノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの作品。 それ故、きっと小難しくて読んでも難解だろうという先入観が先立ち、自分的には敬遠する類の本だったのだが、三省堂から出た #世界物語大事典 で物凄く魅力的に書かれてていたので興味を持った次第。 主人公キャシーの一人称の視点で全体的に落ち着いたかつ丁寧な描写。頭の中で映像化される。 少女時代の回顧録的な出だしから物語がはじまる。しかし何かがオカシイ。釈然としない。悶々とした思いのまま読み進めると明かされる衝撃(ワタシにとっては)。その頃にはこの物語の世界観にハマってしまい、人が生きてく上での希望、未来、存在意義などなど、すっごく考えさせられるのであった。 装丁のカセットテープがまたイイ。

1投稿日: 2020.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

登場人物の描写がきめ細かなため、どうしても感情移入してしまう。 徐々に明らかになる残酷な真実にゾクゾクとしてくる。 他者に死を提供しなくてはいけないとはなんと残酷な世界だろうか。 僕は日本の特攻兵を想起した。 また、クローン、臓器提供といったことがどれほど深い問題なのか初めて分かった気がした。

0投稿日: 2020.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ話が進むにつれてパズルのピースがはまっていくのに、心は空っぽになる感じ。 淡々と語られているのが独特の世界観を作っているように思えました。

0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々とした、穏やかな語り口で、文字は結構ギチッと詰まっているが、読みやすい。徐々に、そして丁寧に主人公の人生が描き出されていくのは面白かったし、過去を回顧しながら語る体になっていて、地の文の比率がここまで多い作品は、最近お目にかかっていなかったので新鮮だった。 のっけから、どうも特異な作品らしいぞ、と思わせてくるが、一体主人公はどういう役割を負った人間なのか、ということについては、追々、しかし明かすときはサラッと明かされて行く。その興味が読むことの原動力にも繋がっているし、明かされてからも、また違った面白さが継続する。 結構心を揺さぶられるというか、じっと立ち止まって考えたくなるようなテーマをもった小説だった。描写される風景も、穏やかなで、でもややくたびれたような風情があって、好みな感じ。 終わり方が少し唐突な気もしたけれど、考えてみれば、それ以前からずっと話は終わりに向かっていたようにも思う。そう考えると納得しないでもないけど、最後一歩手前くらいが個人的には一番グッと来ていたので、もう少し揺さぶりに来て欲しかったなあという感覚がある。 コメントでネタバレアリの補足します。

0投稿日: 2020.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ「日の名残り」がとても気に入ったため こちらも読んでみることに 当時映画の予告編を見て、行こうか迷っていたため気になっていたのだ だがこちらの映画化は2010年今から10年前! それでも忘れられず印象に残っていたのである(この頃、イシグロカズオ氏を知らなかったため、本と映画は結びついておらず…) それもあり、なんとなく内容は把握していたのだが… 自分の甘っちょろい想像以上の内容であった 現在から過去の出来事をゆっくりと紐解いて展開する (遡ること10歳くらいから、現在30代の主人公へ…) 10代前半の彼らはヘールシャムの施設で保護官の元暮らしている キラキラ眩しくうるさいほどの無邪気な子供時代 一見普通の子供達なのだが、少しずつ影と違和感が見え隠れし、次々の疑問が湧く 何故か堂々と聞くことができない暗黙のなにか… 何故、私達は絵や詩など展示館向けの作品を製作させられるのか? 外の世界と自分たちはなにが違うのか? 子供じみたいくつかの描写と対照的な謎めいたいくつかの暗い影(見事に引き込まれる) 彼らは成長し、施設を出て、保護官のいないコテージで共同生活を共にする 満ち潮のようにゆっくり迫る不穏な予感 だが少しずつしか明かされないため、主人公たちと同じように読み手側も同じ気持ちにさせられる (この共感効果もなかなかである) 自分に似た「ポシブル」の存在って? 女性の主人公がアダルト雑誌ばかり見るのはなぜ?何を探しているのか? 真実が揺らめきとともにわかりかけてくる頃、目を背けた方が楽しく生きられる! そんな確信があるからこそ、知りたいのに口にできないいくつかのことが徐々にわかってくるのだ その瞬間にもっと強く逃げずに向かい合っていたら… そんなことの繰り返しだ なぜなら、心のどこかでこの先を感じていたから それは提供者のことだけじゃなく、彼らの心もだ このちょっとした繊細なズレや綻びが積もっていき、悲しみに移行してしまう 誰にもどうすることのできない悲しい残酷な運命を背負った彼ら それを各々が徐々に知り、受け入れ始める そう彼らはあらゆる出来事を受け入れるしかないのだ!彼らの方法で 裏切りに近い友情でさえ受け入れ、友情を育んでいく 激しく心が揺さぶられる内容でさえ、川のせせらぎのようだ じわじわ締め付けられる悲しみで表現され、信じがたい酷いことさえ、いつも静かで美しい世界なのだ 覚悟をしていた悲しみがじわりと広がる 彼らと同じように受け入れたのだ… イシグロ氏の本を読むといつもイギリスの田舎の湖畔の風景に自分が染められ、暑くも寒くもなく、かんかん照りでも雨でもなく、そよそよたまに風が吹く 悲しみ溢れる作品のはずなのだが、穏やかで落ち着く世界観がとても居心地が良い 読ませ方の構成や、読者の心を掴み続ける展開はさすがである だが決して行き過ぎたテクニカルでイヤミな感じが全くなく上品なのだ 同じ内容の作品がイシグロ氏以外であったら、恐らく受け付けない内容だろうなぁ… (失礼ながらもう少し陳腐な作品か、こてこてのテクニックとお涙頂戴系の苦手なタイプになりそうである) しかし恐ろしいが、こんな時代がくるのかもしれない そういった意味でも問題提起があり、考えさせられる内容であった

43投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みにくいのかなと思いきや、どんどん引き込まれて一気に読み終わりました。もう一度じっくり読んでみたいとおもいます。本を読み終わって、終わってしまったのが名残惜しく、日本のドラマ版も一気見しました。

1投稿日: 2020.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1990年代、イギリス。キャシーとルースとトミーはヘールシャムという施設でいっしょに育った幼なじみ。ヘールシャムは普通と少し違う特殊な学校だった。図画工作に重きを置いたカリキュラム、年に四度開かれる「交換会」と「マダム」の訪問、突然いなくなった先生が残した「あなたたちは教わっているようで、教わっていない」という言葉。施設生活での違和感は、彼女たちが〈提供者〉になるため生みだされた存在であることに由来していた。ヘールシャムを出て数年後、キャシーは〈介護人〉として〈提供者〉となったルースとトミーに再会するが……。 〈特殊人材育成学校もの〉だということはぼんやり知っていたのだが、クローンSFなのはまったく知らなかったので小躍りして喜んでしまった。しかも時代設定を未来に置くのではなく、50年代後半から遺伝子研究が急速に進み、あっという間にクローンを使った臓器提供技術が実用化されたパラレルワールドに設定していて、キャシーたちが青春を過ごす80年代後半から90年代の描写は完全にノスタルジックな近過去。そうやって読者が通り過ぎた世界の姿を見せられるからこそ、読後も「彼らは生きていた」という実在感が消えない。 まずはキャシーとルースとトミー、三人の微妙な関係を描いた青春小説として始まる。この物語はキャシーの手記だから、どうしてもルースはいけすかないマウントをとってきて、キャシーは全部わかっていながらも一歩引いてルースを尊重する謙虚さを持っているように感じられるけど、ルースから、あるいはトミーから見た三人はまた違う力関係を持っていただろう。終盤、トミーの「あいつは信じたがり屋だ。知るより、信じるのがルースだ」という言葉がキャシーの描こうとしなかったルースの姿に思える。 友だちの持ち物が気になって仕方がないとか、反対に自分の持ち物が気恥ずかしくて隠すとか、あるいは信頼する友人に性欲の話や創作物を晒したあとでそれを軽んじられるショックなど、だれもが懐かしい胸の痛みを感じる十代の記憶が少し冷めた口調で語られ、第一部、第二部は90年代を舞台にしたジュブナイルとしてだけ読んでも上手いと思う。第三部で明かされる科学技術の躍進に対して音楽メディアがまだカセットテープだったり、ルースの将来の夢がOLだったりするちぐはぐさも効いている。芝生でダラダラしながら施設に数台しかないカセットプレーヤーで20秒ずつ音楽を回し聴きする「ウォークマンセッション」が流行するくだりはたまらない。 そんな“普通”の学生生活は、「彼らは臓器を人間に奪われるために生まれたクローンである」というおぞましい事実によって一気に反転する。彼らがどんな将来の夢を持とうと意味はなく、生殖能力に至っては生まれつき奪われており、だからヘールシャムでは教師が生徒のセックスを推奨する空気すらある。〈介護人〉システムも良くできていて、将来〈提供者〉になるクローンに〈介護人〉をさせることで、身体的・精神的ケアや看取りまでクローン間だけで完結するようになっている。このグロテスクな構造を彼らは子どもの頃からよく理解していて、実は見て見ないふりをしているだけなのだというところにキャシーの記述の切実さがある。 キャシーとトミーがルースから託された最後の望み、「本当の愛を証明したカップルには〈提供〉までに猶予期間が与えられる」という噂は、これを人と神の関係に置き換え、「創造主に愛を証明したカップルは死を猶予される」と考えれば我々にはただのおとぎ話だ。我々にとって神は未知で、愛の証明はもちろん、自分たちが生み出された意味も知ることはできないから。けれどキャシーたちの目の前には創造主がいて、キャシーたちを創り出した理由もはっきりしている。そんな〈神〉=〈本物の人間〉ならば自分たちクローンの愛を見極められるはず、と考えるのは当然といえば当然だ。「双方がそれを望むなら性行為は『相手へのとても美しい贈り物』」と教えられた二人が、猶予の申請でセックスをしていないのはマイナス評価になるかもと思って関係を結ぶところは、生殖本能を離れた性行為に〈愛〉を見出す価値観のパロディにも思える。 この物語は謎を解き明かすためにすすむのではなく、第一部でぜんぶわかっていたことを確かめるだけのために第二部、第三部があるという構造になっている。ポシブル探しも猶予の噂も必ずくる〈提供〉とその後の死から目をそらすための儚すぎる希望の光であり、きっと一般の〈ホーム〉出身者たちにとっての〈ヘールシャム〉もそういった存在だったのだろう。マダムとエミリ先生の元を去ったあとのトミーの慟哭は、〈知っていたことを確かめるだけですべてが終わってしまった〉という徒労感と絶望感、そして大きすぎる悲しみを読み手の心に突き立てる。謎らしい謎を早々に明かすことで、読者に彼らと同じ虚無感を味わわせる構成が巧みだ。 彼女たちが見ないふりをし続けながら初めから知っていた結論とは、「愛されるために生まれてきたのではない」ということだったと思う。創造主に「心があるのか」ということすら疑われている身で、彼女たちは愛を証明できると思っていた。ノーフォークで見たトミーの幻影こそキャシーが彼を愛した証だったとしたら、なんて残酷な結末なんだろうか。ルースとトミーを亡くしすべての望みが絶たれた後で、キャシーは何を思ってこの手記を書いたのだろう。この世界の人間たちはどんなふうに彼女の言葉を読むのだろう。 一見ユートピアじみた世界の裏に破壊的な暴力性が隠れていたことを静かな筆致で淡々と描く『西瓜糖の日々』を思い起こさせる読み心地で、『フランケンシュタイン』の怪物側視点に入り込まされ、倫理観をはげしく揺さぶられた。例えば子どもに「人は誰しも愛されるために生まれてきたんだよ」とか「子を愛さない親はいない」と容易く言ってしまうことや、セクシャルマイノリティや肌の色が違う人びとに「◯◯の才能があるから」など”有用性があるから生きてていい“と上から目線で承認を与えることの暴力性まで、さまざまに思い巡らせてしまう。そしてヘールシャムすら失ったこの物語の続きの世界を考えてしまう。

8投稿日: 2020.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ出来事の経緯や背景の説明がやけに詳しかったり、その説明の時系列が頻繁に前後したりする。そのため、内容を整理して理解するのが大変で、登場人物の感情に共感する余裕がもてなかった。結局、膨大な情報に触れたが、ほとんど噛み砕くことができず、心に残るものも少なかった。 ただ、思い出話は、こういうものかもしれない。記憶をたどって、話しながら語り手自身が心を整理していく。だから、気の向くままに時系列が前後し、とりとめもなく聞こえてしまう。それでも、語り手の気持ちが整理できればいい。小説を読んだというよりは、まさに、キャシーというひとりの人の思い出話に付き合わされた感じ。

0投稿日: 2020.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ今、読み終わりました。 終わってすぐに感想を書くことは、珍しいことですが、この気持ちが消えないうちに、刻み付けておきたい衝動に駆られ、 今、書きつけていますが、言葉になりません。 もうずいぶんたっているのに、TVは、どこか恋愛の印象があり、それでいて、不思議な痕を引くものでした。 今読み終わり、過去の印象を遥かに越えて、とても大きな濁流の中に、今まだ浸かっています。 本を読んで、ジワジワと涙が出て、ボーッとする…。 まだの人、ぜひ体験してください。

1投稿日: 2020.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「教わっているようで、教わっていない説」 物事を本当に理解できるようになるとはどういうことだろう。 小中学校で義務教育を受けて、高等教育を受けて大学に行く。 一問一答みたいなテスト、単純でシステム化された教育カリキュラムを経て大人になる。 この過程の中で、どれほどのことを実際私は「よく考えてみたこと」があるだろうか。教わっているようで、実はすごく受け身で自分の頭で十分に思考したことというのは、少ないかもしれない。もしそうだとしたら、本当に理解すべきことや理解しているのが普通というようなことを実は私は理解できていないのかもしれない。

0投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ幾つかのページを削除すると残るのは退屈なヘールシャムの青春群像劇。反対に本作のメインテーマを強調するとメランコリックな凡庸なSFとなる。両者を絶妙な濃度で混ぜ読者に表現しがたい感情を投げかける才がカズオ・イシグロ氏の凄みだろう。喜び苦悩し成長するキャシーやトミーの姿が後半では神々しさと物悲しさが伴う。そして等身大の人間なのだということも。失くし物だけではなく彼らの魂もノーフォークに帰るのだろうか。

2投稿日: 2020.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログイシグロのファンになった作品。 初めて読んだのは『忘れられた巨人』だった。 背景知識がなくて、理解するのに精一杯で、勉強って意識が強かった。レポートのために読んだしなぁ。 本作はストーリー性が強くて、『日の名残り』に比べても一段と読みやすかった。 臓器移植のためのクローンということだけど、ベジタリアンなこともあって、道徳と家畜の問題について考えた。 自分たちは不幸だと思っていたけど、もっとひどい扱いを受けている人が居ると知った時のやるせなさ。 そもそも殺される前に良い扱いを受けることが幸せなのか?もちろん痛いことや辛いことは避けたいけど、自由や幸せを知った後に奪い取られるなら、最初から知らない方が幸せなのかな。 ダークユーモア、イギリスらしかった。映画The Lobsterを思い出した。

0投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞受賞者の作品ということと結末が気になって諦めず頑張りましたが、なかなか退屈でした…凄く暗いテーマが苦手なのかな…

2投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終えた後の心が沈んだ感覚はまだ覚えています。「提供者」と呼ばれて、クローンとして生まれた主人公たち。下界と切り離された生活を全寮制の学校の中で過ごし、大人へなっていきます。恋を覚えても長く続かない、オンライン飲み会を通じて級友と再会することもできない運命を考えると、色んなことに重みを感じます。 さまざまな技術が発展し、創造している今だからこそ、考えさせられるすごく深みのあるお話でした。

0投稿日: 2020.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特な世界観の吸引力に、気づいた時には手遅れでした 【感想・考えたこと】 ・自然発生的に人間の心の中に発生する(とされる)愛・友情と、科学技術の発展に伴い人間の心が蔑ろにされる恐れをはらんだ世界が、せめぎ合う様子を感じました。 ・読み進めていくにつれて、どんどんモヤのかかった世界が明らかになっていく展開。 ・これぞ小説。という世界観にどんどん引き込まれていきます。精緻な描写のおかげで、具体性を持ったリアリティによって、奇怪な世界をまじまじと見せつけられます。

0投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ第1回(テーマフリー) 音声リンク:https://www.dropbox.com/s/7yng9tu20vopb7u/5.mp3?dl=0

0投稿日: 2020.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログあなた方は教わっているようで、実は教わっていません。 タイトルが魅力的で気になっていた作品です。 ある施設で暮らす子どもたちの日常が、主人公の一人称で丁寧に描かれます。その施設には謎めいたところがあるのですが、その謎は(大部分が)1/4ほどのところで明かされます。 主人公キャシーは、自分が優位に立たないと人間関係が上手く築けない(そのくせ傷つきやすい)ルイスと、諍いを繰り返しながらも友情を育むのですが、この諍いが激しいのです。よく友人関係が続くな、と思えるほど。他にも、二人の恋人トミーが第三部である理由から絵を描くのですが、キャシーがそれを見て「何かが失せている」と感じるシーンも切ない。美しい描写がいくつもあります。 ただ…結局のところ、この小説は何だったんだろう、というのが正直な思いです。前述したとおり、小説の背景となる謎は早々と明かされるため、以後は謎の答えが指し示す運命から主人公達が逃れられるかがメインになります。その答えとして引っ張ってきた相手との対面がラスト60ページで実現しますが、そこで得られる新たな情報もあまりなく、最終あのように終わるのであれば、いわゆる難病ものと本質的に何が違うのか、良く分からないところがありました。

0投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞受賞をきっかけに、初めてカズオイシグロ作品を拝読。 起承転結がハッキリしている現代小説に慣れきっており、波はいつ来るのかな、そろそろかな、おやもうすぐ終わりそうだな、クライマックスが山場かな…とひたすら待っていたら物語が終了した…。 文学作品とはこういうものだと思い出しました。 それは置いておいて。 題材はとても興味深い。深掘りしたら変な方向に進んでしまいそうなデリケートな題材を、うまくコントロールしている印象を受けました。 星の数は私の好みです。

0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

おもしろかった。一気読み。 海外の小説なんていつぶりだろう。さいきん何冊か買ってたけど、さいしょにこれ読んでよかった。おもしろいもの読んでなかったらやっぱ海外のは合わないってなって全て読まずに終えたかもしれないもん。

1投稿日: 2020.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

終始柔らかい口調で語られる物語だが…残酷な秘密を持った子供たちのお話。 主人公を中心にした、その周りの人々との交流。ちょっとしたいざこざがあったりしたが、ほのぼのとしていた。 でも「あなた方は………特別な生徒です。ですから体を健康に保つこと、とくに内部を健康に保つことが、わたしなどよりずっとずっと重要なのです」と言う、ある生徒の台詞。 だれも「なぜ?」と聞かない、あの沈黙。微妙な話題だと薄々感じていたこと……… 10歳やそこらの子どもたちが、その時点で一体どこまで知っていた・感じていたのかは分からないけれど、どんな気持ちなんだろう。聞いてはいけないことを聞いてしまった、あの心臓の冷える感じなのだろうか。 そして、先生から子どもたちの役目が明かされた雨の日。 「人生はもう決まっている、あなた方に老年はない。中年もあるかどうか。まもなく臓器提供が始まる。」 そんなこと言われたらさぁ…… 回復センターとやらで手厚く"介護"されるとしても、それは肉体的には勿論、精神的にも、とてもとても苦しいことなんだろう。 だって、自分がそのために生まれてきたんだから。 それ以外の道がないんだから。 だって中年もあるかどうかなんて言われたら。 臓器提供のために生まれた以外は普通のそこら辺の子どもたちと変わりがない。 友達と喧嘩して仲直りして。あーだのこーだのやってさ。 でも来るべき時が来て、"使命"を終えたら静かに旅立って行く。 なんかもう、切ないよこんなの。 ルーシーとトミーがいなくなったキャシーはどうするんだよ。 これから先、例え誰と出会おうと、誰と話そうと、誰とセックスしようと、ずっと独りじゃないか。 どうしたらいいんだよこの私の気持ち。 わたしを離さないでってなんなんだよ。 全編を通して、キャシーが自分の感情を剥き出しにすることは少なかった様に思う。 ラストシーンでさえも。 それがまた、一層の切なさを感じさせた。 確か数年前に映像化されていて、観た訳ではないが、臓器提供の為の子ども達の話であること位しか知らない上で読んだけど、これは前情報なしで読みたかったな、と言うのはある。 柔らかい口調でって言ったけど、多分こういう感じじゃないと、とてもじゃないけど私は読めないよこれは。 訳者さんが素晴らしいな。勿論、原作ありきなんだけど。 はぁ……何とも言えない読後感。

2投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公キャシー・Hは、ヘールシャムという施設で育った。そこで親友のトミーとルースに出会った。ヘールシャムではなぜか図画工作の授業に力を入れており、生徒全員が自分の作品を出し合いその中から優れた作品をマダムと呼ばれる人が展示会に持っていきました。しかし、マダムや保護官と呼ばれる教師たちのキャシーら生徒への態度はぎこちないものがありました。それらの理由を探って行くごとに、次々と真実を知ることになる。彼らの生まれてきた理由、人生の意味を。 キャシーたちは普通の人間じゃなくて、普通の人間の不治の病(癌とか)を治すための臓器移植をするためにつくられた人間だった。臓器を提供して使命を終える(=死ぬ)ことが彼らの運命。でもその提供を遅らせる方法が噂されてて、その噂を確かめることでヘールシャムの保護官や授業をしてきた本当の意味を知ることができる。 保護官たちが生徒たちに事実を伝えるかで揉めていたという事実があり、それを知ったトミーたちは知らせるべきだったと言っていたが、私はそこは嘘をついていて正解だったと感じた。最初から希望はないが、少しの間でも人間らしく生きてほしいというエミリ先生やマダムの気持ちが伝わってきた。誰かを幸せにするときには、必要な嘘があると改めて感じた。キャシーと親友の間には亀裂が入っている時期があったが最後には仲直りをすることができた。しかし、トミーとルースは提供者として使命を終えることとなり最後は行くべきところへ行ったのだが、私は通達が来るまでも介護人として提供者のために働くというキャシーの想いを感じた。

0投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

のぼーっと進む話やった。 アイランドや約束のネバーランドとか色々知ったうえでこれをみたくなかった笑 なんの知識もなくこれを読んだら設定にも物語の進み方や感情にも新鮮さが生まれたとおもう。 先生が病気になった際提供者をどういう風に思い解釈する気持ちの瀬戸際部分もみてみたい。 映画のように起承転結があり盛り上がりというのが一つの物語とするならこれは、その主人公にもなりえなかった数ある提供者Bの人生のような話だった。それがリアルすぎた。ネタバレではないけど 先が読めていまいち物語に入り込めなかった。 ほんっっっとこれが悔しい箱庭系の設定やクローンを知らずにこれを読めたならってほんっとうにおもう。 トミーもルースもなくなり一人でノーフォーク(ルースたちとルースの提供元に似た人を探しにきた時の話)までドライブしてとても広い耕された大地についた。柵があり有刺鉄線が2本張られありとあらゆるゴミが絡んでいた。ノーフォークは、失ったもの忘れたものが最後にたどり着く場所であるから 空想をし失って二週間のトミーをこの地で想った。 地平線にやがてトミーが現れ消えていった。自制し泣きじゃくりは、しなかった。

0投稿日: 2020.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ村上春樹氏が名指しで「好きな作家」に挙げていたカズオ・イシグロ氏。ようやく読むことができました。 一見ありふれた日常の描写のように思うのですが、私たちが住むこの世界と様子が異なることが、少しずつ、明らかになってきます。 一方で、その点を除けば物語の世界は私たちの世界と様子はほとんど一緒ですし、また、東西を問わず学生とはこういうものだなと思わされる思春期エピソードなんかも散りばめられており、物語の世界も実は現実に存在するのではないかといった錯覚さえ覚えました。 いい作品でした。 物語の根底に流れる孤独感・寂寥感は村上氏の作品を思い起こさせます。氏の作品が好きな方ならぜひ一読をお勧めします。

0投稿日: 2020.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ奥さんが読みたがっていたところ、Book-offでちょうど見つけたので購入。 忙しかったが、楽しく読み終えることができた。 稀有な作家である。 色々な読み方ができるが、僕は、閉塞感のあるイギリスの若者層のことを思った。 後何冊か読んでみたいと思う。

0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログSFだけれど、その設定よりも登場人物たちの心の機微が深く描かれているために、余計にその設定の残酷さが浮き上がっていた。ただ、周りの世界のことや、その制度そのものについてももっと知れたらよかった。

0投稿日: 2020.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説、良いとは何度か聞いていた。でも、「あらすじ聞く限りなんとなく想像できるしたいしたことないでしょ」となめて読むのを先送りしていた。認識を改めました。 しんみり、じわじわ感じ入る読後感でした。設定がショッキングだけど、設定やストーリーどうこうより、主人公たちの心の機微の描写がうまくて夢中になりました。主人公が必死になったり打ちひしがれないのがいい。 翻訳文の淡々とした感じは苦手で、この小説もそんな文体なのだけど、それが逆に効果的に働いている。

1投稿日: 2020.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

普段、小説は図書館で借りて読む私。でも、この作品はどうしてもどうしても読んでおきたくて、手元に置いておきたくて、書店で購入した。 大まかな内容は映画の予告編や広告等で知ってはいたが、それでも自ら文字を追う際には指が震えた。文体は一貫して、優秀な介護人キャシーの独白である。”ヘールシャム”、”ノーフォーク”、”介護人”、”提供”等、印象的な単語は初めから詳細な説明無しに何度も繰り返され、回想が進むにつれその都度噛み砕かれる。「〜の話をしましょう」から始まるエピソード毎に、読者はキャシーの思い出へと、そして彼女達の正体と目的、その本質へと誘われる。 ”提供”は、次々とかつての友の命を奪っていく。文中での死は「使命を終える」と表現されるが、つまりは身体が保たなくなったと言う事だろう。それまで生き生きと笑い、泣き、諍い、生身の肉体と感情を持っていた登場人物が、息をするように姿を消していく。彼らは”提供者”として数回自分たちの知らない世界に貢献し、やがて役目を終えると静かに旅立っていく。 少し見栄っ張りだが、最後まで自らの罪を悔いていた、実は素直なルース。癇癪持ちを経て、自らの存在意義と置かれた環境について深く考え続けるトミー。彼らを外の世界に連れ出すクリシー、ロドニー。皆呆気なく去って行った。運命に、”提供”に、殺された。 提供者側だけでなく、個人的には彼らを育成する側、つまり先生、保護官、そしてマダム(マリ・クロード)の深層心理を除いてみたかった。彼らから見たキャシーら”提供者”の描写があれば、更に考えさせられただろう。例えば彼らが病気になったり、身体に異常を覚えた場合、かつての生徒の”提供”を受けるのだろうか。そのように育成した人間を、自分のため、あるいは家族のために使うのだろうか。彼らは提供者にも命があり、感情があり、自分らと何ら変わらないのだ、と誰よりも知っている立場であるはずだ。 提供を猶予される、と言う微かな希望も、幻に過ぎなかった。芸術さえも、愛さえも、提供者の使命を変える事はなかった。 いっそ何も考えられない、無条件に我々の意志に従うロボットのような存在であったら。 介護人としてかつての親友を含めた数多くの人物の旅立ちを見送ってきたキャシー。何故彼女にだけ提供通知は来ないのだろうか。子供を宿さない提供者同士の交わりは何をもたらすのか。トミーは何を思って最後に癇癪を爆発させたのか。疑問は残るが、本当に読んで良かったと思えた。買った事に後悔はない。おそらく近いうちにもう一度読み返すし、人にも薦めたい。

0投稿日: 2020.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ネタバレすると、臓器移植のため生み出されたクローン人間の青春の物語。ただ作中でも早めにネタバレしてるので、知って読んでも差し支えない。 本書の見どころは、登場人物の揺れ動く心情がとても丁寧に描かれるているところだと思う。細かなエピソードで全体が構成されていて、これは著者の力量がなければできないことだろう。 個人的にはパート1の子供時代の話が好きだ。10歳かそこらの子供(それも女の子の)の心をどうしてこんなに上手に描けるのか、と思いながら読んでいた。映画を先に観ていたので情景が思い浮かんでよかった。(ただ映画は盛り上がりにかけもうひとつだった。)

0投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオイシグロ2冊目。前回読んだ短編とはまた違う印象の文体で読みやすかった。ドラマも見ているので、あらすじは知っていたが、内面まで深く見せられた気がした。キャシー、ルース、トミーの関係がその時々で変化していく。このあと、キャシーはどうなるんだろう、幸せに暮らして欲しい(でも幸せって何だ?)と思った。

1投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は日本のドラマでこの作品を知りました。ドラマを見て、この物語のメッセージは何なのか、タイトルの「私を離さないで」は何を意味しているのかなど私の中で様々考えることがありました。そのような思いを再度確認したいと思い、今回原作を読みましたが、明確な答えは結局見つかりませんでした。 ただ、私は勝手に 私たちには沢山の可能性や選択肢があること 「私」というそのものを決して手離してはいけないこと そのようなメッセージが含まれているのでは無いかと感じました。

0投稿日: 2020.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キャシーはなんでルースと親友だったんだろう、エピソードの数々を読むにつけ、ルースはちょっと厄介な性格だ。キャシーもルースに苛々したり、腹を立てたりしながら、でも友だちであり続ける。ルースがいなくなって、トミーとやっと愛し合うけど、遅過ぎたという思いが消えることはなく、それでもルースを恨むことはしない。キャシーは子ども時代からの友情をルースにもトミーにも持ち続ける。このことが、読んでいて不思議に感じる。でもそれは、彼女たちの存在の理由に関わってくるのだろうか。施設で育ったことに関係するのだろうか。人間関係の丁寧で抑制の効いた描写と、背景に浮き上がってくる事情とで、この作品世界に引き込まれる。 面白かった。 柴田元幸さんの解説が見事。

0投稿日: 2020.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ早く結末が知りたいと思いつつも、読み進めるのが不安で仕方ありませんでした。 キャシーの語り口が優しく穏やかで、心にスっと入ってくる。けれども終始納得のいかない、というか納得したくないような。不思議な読後感のある物語でした。

0投稿日: 2020.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめてカズオ・イシグロを読む。 抑制的な文章は、読みはじめたときはなんだか冗長な感じがしたけれど、あとがきにもあるとおりにこれが切迫感とか物語そのものの奇怪さを浮かび上がらせていて、最後は一気に読んでしまった。 この読後感が小説の醍醐味なんだよな、と再確認させてくれる読み応えでした。

0投稿日: 2020.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

生命倫理を巡るディストピアSF小説。 静謐な文章と緻密な構成に惹き込まれるけれど、過酷な運命に置かれた登場人物の全てが、唯々諾々と決定に従っていく様に違和感も感じる。もしかするとこれは小説というより、寓話として捉えるべきなのかもしれない。

0投稿日: 2020.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公達の運命が徐々に明らかになるものの、読み始めの予想通りなので推理する楽しみがゼロ。初めから明るみにしない必要が無い程。 人間の心理や命についても考えさせられなかった。

0投稿日: 2020.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々と話しをしていくなかで、さりげなく、少しずつ秘密があかされ、伏線が回収されていく。そもそも、臓器提供の計画とはなぜはじまったのか、主人公たちのいた施設が閉鎖されたのに、計画が続行されているのはなぜか。その点がわからなかった。

1投稿日: 2020.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログルースとキャシーのやりとりに飽きる部分があった。 同じようなやりとりと、話の展開が大きくないので盛り上がりにはかける 後半は、少しおもしろくなってきたが 先が読める話なだけに没頭まではいかなかったかなー

1投稿日: 2020.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本生まれイギリス育ちのノーベル賞作家の作品はどんな本だろうと興味を持ち手にとりました。 提供者とよばれる臓器提供者の介護人が主人公で、書かれている文章は遥か高みから人間を見下ろしてる様に感じました。 クローンとして生きる人の視点・感性を考えるというのはすごく新鮮で考えさせられました。臓器提供者である以上、人生の最後は決定しています。その中で生きるとはどういうことなのか想像もつきませんが、考えてみるきっかけになりました。

0投稿日: 2020.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

決してネタバレサイトなどを見たことはないはずなのだけど、なぜだかこの作品の設定については知っている。 ドラマも映画も小説を読んでからと思って見ていないのに、なぜか知っている。 で、感想を書こうと思っても、ネタバレにならないようにしようと思うと何も書けない。 そのくらい設定が重要なカギとなっている作品なので。 でも、カズオ・イシグロの小説は、設定の妙を読むものではない。 キャシーの少女時代から現在にむかって話は進んでいく。 一般的に言うところの幸せな人生を送れなさそうな彼女の回想を読み、不安と微かな悲しみに息苦しい思いに襲われる。 「日の名残り」や「忘れられた巨人」なんかでもそうだが、大切なものが指の間からこぼれていくのを止められない切なさが、辛くて痛い。 人生ってそういうものなのかもしれない。 どんな人生を送ろうと、誰の人生であろうと、全ては終わりに向かって進んでいく。 でもだから、それが意味のないことだということは決してない。 ああ、もっと内容に踏み込んだことをいろいろ考えたんだけど。 書けないよなあ。 ルーシー先生とエミリ先生の見解の違いとか。 人道的にはルーシー先生の言うとおりだと思うけど、それを進めるとそもそもその計画そのものが行き詰まると思われるので、現実的な対応としてはエミリ先生の言うとおりだよなあと思ってしまう自分は、傲慢なんだろうなあ。 でも、トミーとキャシーにもっと幸せな時間があってもよかったのにと、強く思った。 ふたり、遠まわりしすぎだよ。

4投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ一つ一つのエピソードの積み重ねが丹念で胸にくる。 読了後はただただ悲しみだけが残った。 架空の話ではあるけれど、やりきれない気持ちになった。 結末を知ってしまった今となっては、読み返すことはもうないかもしれないが、内容に引き込まれ2日で読み終えたので☆5つ。 こども時代の描写は不穏な空気を感じながらも鮮やかで美しい。その部分だけでももっと丁寧に時間をかけて楽しめばよかった。

0投稿日: 2020.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ今ごろになって読みたくなる私… 久しぶりに文学を読んだ!という満足感。最近は、展開が早い分かりやすい物ばかり読んでいたんだなと気がつきました。

1投稿日: 2020.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

タイムズ誌の1923-2005のベスト100に選ばれた作品。05年の各賞を総なめ。施設の少女時代の物語からはじまるが、普通とは違う運命を持っている事、提供とか介護人とか?のキーワードが物語への興味をいざなっていく。特殊な施設の設立目的、情感豊かな登場人物を見ているという実験。交際もオープンだが、妊娠は出来ない? 確かに経験したことのない世界に引き込まれていった。何年かぶりに面白い小説を読んだ。

1投稿日: 2020.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ-来るべき近未来のようで、すでにある世界- 内容については、ネタバレになってしまうので書かないようにする。SFのようでありつつも、その社会構造はすでに我々の生きるこの時代にもすでに存在しているのではないか。我々は、おそらくこのような本を読む人間が気づかないだけで、こういう生き方をせざるを得ないような人々はすでに多数いると思う。あえて鮮明に残るテーマを選んだだけで、きっと著者は大きな問題提起をしたかったのではないか。自らの生のために、他者の生をどこまで利用していいのかと。 そして、他者の生を食い尽くして生きる人々よりも、食い尽くされる側の方が、人間らしく、生を全うし、幸福に見えることもある。そのパラドクスを突きつけられることは、決して気持ちが良いものではない。そう感じることがすでに著者の描く社会でいう、食い尽くす側の人間の一味であることを如実に表してるのだ。

1投稿日: 2020.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公視点でただただ回想していくだけだけど、不思議と単調にならずに最後まで飽きずに読めた。内容を知ってしまってから読んだけど、知らずに読んだらもっと楽しかっただろうなー。最後の方の、先生との会話で、いのちって...と寒気がした。

1投稿日: 2020.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉の持つ周辺的な意味が、語り手の曖昧な記憶を追体験することで、徐々に明らかになっていく。序盤は読み進めにくいが、終盤は謎が解けていく気持ちよさがある。

0投稿日: 2020.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

R2.1.4~1.13 (あらすじ) 優秀な介護人キャシー・Hは、「提供者」と呼ばれる人々の世話をしている。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった。キャシーは施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に力を入れた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度……。彼女の回想はヘールシャムの残酷な真実を明かしていく――全読書人の魂を揺さぶる、ブッカー賞作家の新たなる代表作。 (感想) 初読のカズオ・イシグロさん。知人推薦書籍。 以前NHKで放送したドラマ「浮世の画家」は同作者であるが、見ていて、面白かった。 さて、本作がクローン人間による臓器提供がテーマの作品であることは事前に知人から聞いていたし、本書でもほとんど最初からそのような振りがあり、中盤までにおよそすべての設定は明らかになっているから、特に事前知識がない方がいいとかいうこともない。 序盤は完全にのめりこみました。 文章が特徴的で主人公の回想がいったりきたりしますが、比較的近いセンテンスでいったりきたりなので、記憶力の薄い自分でも物語をつなげることができるレベルで助かりました。 途中から、多少冗長的なのが気になり始めました。あと少し、物語を短縮してもいいのではないかと感じましたがどうでしょう…? 最終的には大変良作だと思いましたが、正直期待しすぎていた分、反動がありました。「これは最後に泣けるのでないか」と思ったのですが、終盤はヘールシャムとマダムの秘密で幕を閉じ、思いのほか感涙にいたらず、「そっかー。」で納得して終了。 個人的には、ヘールシャムとマダムの秘密が明かされるくだりはもう少し早めに挿入してもらい、最後にトミーとや他の提供者との交流を長めに入れて、このテーマをしみじみ感じさせるエピソードで締めてもらったら泣けたなのかなと素人考えで思ってしまいました。

0投稿日: 2020.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞を受賞した作家さんの作品。なので果たして読んで理解などできるのだろうか?と恐る恐る手にした本。読了して日が経つが、物悲しく哀しくやるせない思いが胸のひだに染みついて剥がれない。再生医療とか、ips細胞とか、クローン技術とか、神の領域に踏み込みはじめた人類が、いずれここに書かれている様な仕業を始めるのならば、いっそ人類など滅亡してしまえ!と真からそう思った次第。

1投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオイシグロさんの作品には、いつも心を揺り動かされる情景がある。悲しみや切なさ、神々しさすら感じさせる感じる情景‥。色んな感情がない混ぜになって押し寄せるような‥。 私を離さないで__ 枕を赤ん坊にみたてて音楽に合わせて身体を揺り動かす少女。 世界がそっと終わってしまうような、美しい情景。素晴らしいです。 あと、みんな、善人だとか悪人だとかで片付けられない『人』ばっかですよね。いいところも悪いところもあるし、カッとなったり、思わずひどいことをしたり、言ったり‥。 こんなにも『人』なのに、目を背けて世界から知らなかったことにされる悲劇。 直接的にこんな事はなくとも、きっと似たような話は世界中であるんだろうな‥

0投稿日: 2019.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞を受賞したことをきっかけに読み始めた所謂「にわかもの」ですが、ノーベル賞の名に恥じない素晴らしい物語でした。 描写は淡々と、非常に丁寧に描かれていて、全体的に色あせた、どこか懐かしいような印象を受けました。ラストも悲観的ではなく、寂しさを感じるような終わり方です。是非手に取って読んでみて下さい。

1投稿日: 2019.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な学校に暮らす少年少女。 淡々と語られる、そこでの暮らしと、少年少女たちのやり取り。 様々な謎を残す指導員たち。 正直、最初の方は一体何が何だかという印象でしたが、物語が進むにつれて、謎が明かされていき、少年少女たちの悲しい使命が浮き彫りになっていく。 登場人物たちが生き生きと浮かび上がり(物語の内容的にはあまり生き生きという感じでは無いが)、また彼らの置かれている環境がありありと想像でき、また盛り上がりの場面でも抑制された文章で描かれ、悲しみが伝わってくる。 しんみりしたエンディングでした。 物語のテーマはなんなんだろうと考えてみた。 命あるものは全て等しく生きる権利があるという主張? 近未来の世界への警告? 限りある人生、それを大事に生きるという事。 これはこの作品に出てくる登場人物でも、我々でも同じ事。 他人や社会へ貢献する使命を我々人類は帯びている。限りのある「生」を大事に生き抜いていかなければならない。 そんなメッセージなのかなと思ったりしました。 悲しみに満ちてはいますが、心に温かいものが残る良い作品でした。

2投稿日: 2019.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

暗い世界観、運命が作中を通して流れているが、主人公たちはそれを当たり前のこととして受け入れている。 自分たちは提供者だと、いつのまにか知っていて、知った瞬間の衝撃やリアクションは描かれていない。こういった部分がリアルだと思う。わざとらしくない。 それでいて、読んでる側からしたらSFとしての衝撃も楽しめる。 感想がまとまらないが、最高の読書体験でした。

1投稿日: 2019.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログだんだんと全貌が明らかになってゆく。 描いてるのは、丹念な、等身大の登場人物たちの心の動きとか、日常。 この温度感と世界観のギャップ、というか、広がり方に、驚かされました。

0投稿日: 2019.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマが好きで繰り返し鑑賞していたので原作を読んでみました。 主人公キャシーの語りで、回想という形で進んでいくためか、ひとつの出来事を語ると関連した思い出を芋づる式に語るといった具合で、時系列が時々わからなくなる他、何を言いたいのかもよくわからない事が度々あった(私の読解力が足りないせいかもしれません)けど、これがいわゆる「抑制のきいた」ってことなんでしょう。決して物語的ではなく、リアルというか。 読み進めるのに時間がかかり、途中で挫折しかけましたが、時々、ひきこまれる心理描写があり読みすすめました。 後半にもなると慣れてきてすんなり読め、ラストは切なすぎるというか救いがないというか… でも悪い気持ちにはならず、余韻のあるラストでした。

1投稿日: 2019.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

何か大事件が起こるわけではなく、淡々と少年少女達の日常が語られる静かな小説。 言葉の端々からこの奇妙な世界の実態が分かっていくのだが、その配分が絶妙。1つ分かっても、「あれ、ということはこれって…?」と謎がまた1つ浮かんでくる。その繰り返し。 世界が変わるとか、主人公が急成長するとか、そうした要素はほぼない。出来上がった箱庭世界の中で生きる優等生が優等生として生涯を終えるまでの話である。それなのに魅了されてしまう不思議な物語。この本の素晴らしさを表現する語彙を持ち合わせていない。残念。

0投稿日: 2019.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ読むのに時間がかかった一冊。 有無を言わさない死の設定が、時とともに主人公達を追い立ててゆく。未来のSFラブストーリーは有り得る現実として捉えるべきなのか?

2投稿日: 2019.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ隙間時間に少しずつ読み進めてきた。が、キャシーが介護人になると決心した(としている)頃から、先が気になり、時間をとって一気に読了。 とある中国の研究者のスキャンダル、そしてその後について、今はどうなっているのか、気になってきた。

0投稿日: 2019.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自分自身の虚栄心、科学技術と倫理観、短期的で身近な幸せを得るのか、それとも広く深く複雑な関係性世界観の中で悩み判断をし生きるのか、を考えさせられる小説。 ルース、トミー、キャシーそれぞれが人間らしい儚さと弱さを持っている。個人的にはプライドや虚栄心から人間関係に悩む姿に共感する自分に読み進めながら気づき、自身の虚栄心があることにも気づきいたたまれなくなった。 クローン人間を製造することで、クローン人間ではない人間の生命を守る。クローン人間の世界を知ってしまうと反対したくなるが、自分の家族がクローン人間を利用しないと生きることができなくなったらどうしようかと思うと100%ピュアな気持ちで反対できなくなる。 でもこれは普段、動物の命をいただいて生きている生活にも言えるのではないかと思った。 倫理観をどこまで線引きするのか。 とても難しい問題。でも目を背けてはいけない問題。 このように考えると普段気にもとめていないが 何かの犠牲の上に成り立っている幸せなのかもしれないことにきづき、感謝の気持ちと共に さまざまな関係性世界観で生きていることを思うと 判断や配慮しなくてはいけないことが多すぎ ある意味【見て見ぬ振り】をすることで 平和を保つという生き方もあると思ってしまった。

1投稿日: 2019.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルにすべてのメッセージが籠っている。 ”わたし”とは、思い出、記憶、歴史、原点で、すべて今に立ち向かっていくための力になり得るものであり、忘れてはいけないはずのことであるのに、人々は忘れてしまう。 「わたしを離さないで」、目まぐるしく激変していく今の時代を生きる私たちに、あまりに多くを忘れている私たちに、必要なメッセージなのだと思う。

0投稿日: 2019.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオイシグロの小説は初めて読んだけど、世界観に引き込まれた。 この物語通りの世界になったらと想像したらゾッとする。クローン人間であっても私と同じく心を持ってる。なのに提供者は人間ではない、と一線を引いて、他人事のように捉えているのが怖いと思った。その臓器提供で何人もの人間の命を救ってるというのに、、、。 タイトルの「私を離さないで」というのがキャシーの悲痛な心の叫びに思えて虚しくなった。家族もいなければ、親しい友人も亡くなっていく、、、キャシーが孤独に思えてならなかった。それでもキャシーは自分の使命を小さい時からなんとなく分かってるからこそ、何かに刃向かう訳でもなく、使命を全うしようとしてる姿が逆に私の胸を痛くさせた。

10投稿日: 2019.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオ・イシグロならではともいえる、読み応えは勿論のこと読者に想像/推測/思想といった機会を与えてくれる妙妙たる一冊! 明らかに世間と遮蔽された閉鎖施設、提供者、介護人、ポシブルといったキーワード、生殖機能の無い身体...。これらのキーワードや事実関係が語られるのは作品最後ながら、なんとなく諸々はそこそこ想像できる訳で、登場人物やその背景を色々と想像/推測しながら物語をどんどん読み進めていくのですが、小説内の物事を想像/推測していくにあたっての色々な描写バランスがとても絶妙でかなり楽しめた。 最後もすべてが露骨に明らかにされるわけでもなく、読者に考えさせる締めになっていてこれもすごくよかった。 おススメの一冊です!

3投稿日: 2019.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログのめりこみそうなテーマに対してきちんと一歩を引き、適切な目線で描き切った、冷静さが好ましい小説だった。 かつ、後半外の世界で彼らが事実を知る展開など、エンタメの起伏にも飛んでおり、読み進めることに苦のない長編だった。

0投稿日: 2019.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

物語の語り手であるキャシーの丁寧な語り口調のためか、第一章まるまる使ったヘールシャムの話のためか、読者はこの作品の世界の中に自分が存在し、キャシーの話をその場で聞いているような錯覚を受ける。そうしてキャシーの人生を追体験しているうちに、物語冒頭に出てくる提供者のように、ヘールシャムのことを思い出しているような気持ちさえしてくる。そして、この奇妙な世界にどこか違和感を覚え、ここが日本ではないと思いながらも、どこか懐かしいような気持ちがし、ノスタルジーに浸ることができる。 第三章でエミリ先生から真実を語られたとき、驚きよりも、「ああ、やっぱり」という気持ちだった。おそらく、キャシー自身もそう思っていたはずだ。もし、ここで救いの手があったのならば、全てが終わったあとであるはずの、物語全体のキャシーの語りにもう少し変化があってもいいはずだからだ(ただ、これは読み終わったあとにこそ感じられることではあるが)。また、キャシーがまだ『提供者』となっていないところが大きい。キャシーの『介護人』という立場は、おそらく我々読者に立場が近い。肉体的にはまだ何も失っていない状態ではある(大事な友人二人を亡くしているが、そのような経験を持つ人は多くいるだろう)。幼少期のヘールシャムの素敵な思い出、友人との別れと再会、和解、宝箱、そしてトミーから受け取ったカセットテープ、彼女は肉体的にも精神的にも大切なものを失わずに済み、そしてそれは読者も持っている大切なもの(あるいは彼女の人生を追体験することで得たもの)である。 だから、エミリ先生の話を聞いたときも、希望ではないにしろ、絶望や失望とも違う感情を抱いた。やはりどちらからというと冷静で、この先の運命に対してどう向かうべきかを考え出していた(それはキャシーの人生の記憶のおかげかも知れない)。ただ、当事者意識がまだ低いためかもとも思う。もし、キャシーが実際に『提供者』として語っていたら、おそらく全く違う物語となっただろう。 魂の震え、と書いてしまうとチープな感じがしてしまうが、物語を読んでいる間に感じていたのは確かに魂の震えで、聞こえたのは心の深いところにさざ波の立つ音だった。普段は意識することのない、「全てに等しく訪れる死に対して、人はどう生きるべきか」、ということの一つの回答がキャシーの生き方によって提示され、読者は深く考えさせられることになる。我々には確かに心があって、一人一人が複製ではないオリジナルの人生の可能性(ポシビリティ)を持っている。 最終的にキャシーは『提供者』として生を終えるだろう。彼女の存在は『作られたもの』という感じが拭えないし、他人によって操作されてた人生という事実も否定できない。それでも、彼女の人生や生き方にどうしてここまで心が動かされるのだろうか。多分、彼女の「知ろうとすること」「考えること」「行動を起こすこと」、それらがやはりより良い生のための態度だからだろう。特に「知ろうとすること」、これはルーシー先生の教えにも通じるし、生きる意味を理解する上で重要な一歩だと思う。 ここまで考察めいたものを書いたが、やはりキャシー達の過酷な運命を考えるとどうしても泣きたくなってしまう。船の描写や最後のマダムの家から帰るシーンで、このままどこか遠くへ逃げてほしいと願う自分がいた。キャシー達が投げ出さなかった理由は分からない(何かシステム的な問題かもしれないし、洗脳されていたためかもしれない)。彼女らのその強い使命感に感動を覚えながらも、完全に受け入れることは最後までできなかった。

1投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み進めるに従いじわじわと明かされる主人公たちの恐ろしい立場。何より恐ろしいのは、その境遇を理解し素直に受け入れていること。近未来の出来事のようだが、少し昔の事実などが挿入されておりリアルさを感じる。コテージの四人で車で旅するシーンなどとても繊細かつ詳細に書かれているとこも一因かも。 味わい深い、とても変わったテイストを持つ作品と思いました。

0投稿日: 2019.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

淡々と話が続き、和訳本独特の雰囲気で慣れないな、と初めは思いながら読んでいたが、話が進むにつれて異常な世界観に引きずりこまれた。 主人公は、クローンで臓器提供者となる未来を定められていた。同類の子供たちを集めたヘールシャムという学校で、保護されて育つ。この異常な環境が、最初はよくわからないから、辛抱強く読まないといけないが、カラクリが分かると大きな衝撃を受ける。 よくテレビでは、クローン人間や試験管ベビーは、倫理的な問題があるから生殖を禁止する、というものの、そもそも深く論じること事態がはばかられることなので、どんな問題かもさほど理解ができてなかったが、本書を読んでやっと、臓器提供者にもなりえてしまうことがわかった。 何事も自分とはあまりにも遠い世界だから、と触れようともしなかったら、色々なことがわからないまま人生を終えてしまう。これからは社会派の小説をもっと読んでいこう。

0投稿日: 2019.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと前に買っていて、なんとなく昨日から読みはじめたのですが…すごい小説ですね。読んでいるとなんだか、前世の記憶のような距離感で自分ごとのように感じます。登場人物の表情や気持ちが目の前というか自分の中から見えるような不思議な気持ちです。 読みながら、木造校舎だった小学校に思いをはせました。 教室の日だまりにみんなで寝転んで、みんなでクスクスと話し、じゃれあったりしていました。 あのときの小さな事件や、その時の感情はほとんど思い出せませんが、この小説に出てくる登場人物の気持ちに似たことが何度もあった気がします。 それくらい、普遍的で誰もが思う心情、シーンの積み重ねで、SFの世界観を説明できるのは、本当に神がかり的な才能というか、技術というか、感動しました。

0投稿日: 2019.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログなんて美しい物語なんだろう。 なんて悲しい物語なんだろう。 この上ない優しさをもって描かれた、 この上なく残酷な物語。

3投稿日: 2019.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ恥ずかしながら、カズオ・イシグロ氏を全く知らずにたまたま手に取り読んでみた。 淡々と静かに語られるのだけど、とても切なく心が痛い。 読後もずっと引きずるこの強烈さ。 とにかく切ないのだが、それだけ心に残る作品だった。 ※翻訳書って読みづらくて敬遠していたのだけど、この作品は(訳者の力量もあってか?)そんなこともなくスムーズに読み進められた。 「日の名残り」も是非読みたい。

3投稿日: 2019.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2019.8.16 48 とてもとても良かった。 内容知らずに読み始めた。本当に丁寧に丁寧に、細部に注意しながら書かれている。 人間描写や、心理描写や、人間関係の機微の描写や。柴田元幸が解説で言っている、端正な語りから伝わってくる人間的切実さはますます募っていき、もはや他人事ではなくなっているその切実さが我々の胸を打ち、心を揺さぶる。決してあわてず、急がず、じわじわと物語の切迫感を募らせていくその抑制ぶりは本当に素晴らしい。その通りである。 ヘールシャムでの授業や、どんな説明をされたのか、人間世界ではどんなことが起こって、どんな反応なのか、キャシーの目を通して、語られることだけが描かれている小説の世界で、より世界観が際立っている。どうしてエミリ先生が話したことを受け入れられたのか、トミーの咆哮、キャシーの言葉を通して、この世界を経験したような気持ちにもなった。とにかくよかった。

0投稿日: 2019.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオイシグロらしいというか、少年少女から二十代半ばまでの日常の細やかな心の機微をここまでたくさんのエピソードとして物語に描きこむ想像力と精緻な言葉選び、そして隠された設定の面白さがとても素晴らしかったです。もちろん読み進めるうちに彼女たちが背負った使命がどんなもので、彼女たちの出自に関しても滲み出す様に薄っすらと表出して来ますので、おそらくこんな境遇というか、設定があるのだろうとわかってします。だけど、その設定自体が物語の主軸って感じには最後の最後までならず、あくまでもある特殊な施設で育った彼女たちの成長譚と申しますか、一人語りの回想録という体の物語です。彼女達が自分の境遇を呪うではなく、しっかりと受け入れていて、自分の使命を全うすることに迷いはない…んだけど、もしも、こんな私達でもほんの小さな願いが叶えられるなら、愛する人と過ごす幾ばくかの時間が欲しい。ただそれだけが望みです。そんな小さな願い事を叶えることも許さない世情が昨今の我が国を取り巻く周辺国の動静や、心ある優しい者達よりも、声の大きい者達の力が強い世の中が小さな希望を摘み取ってしまう悲しい現実を考えさせられる気持ちになりました。読んでいて「マイケルベイのアイランド」と「ガンダムシードのコーディネイター」を思い出しました(笑)とても面白い作品でした。何か妙にさみしくなる様な独特な読後感が有ります…

1投稿日: 2019.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ此の話は、どこまでが本当のこと(そういう施設が実在していたのかとか)なのかわからないけれど、少しずつ主人公たちの事情があかされていく展開に目が離せなかった。 そして、いい意味での後味の悪い結末。

0投稿日: 2019.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ヘールシャムはわたしの頭の中に安全にとどまり、誰にも奪われることはありません」 先の見えている人生(死が待つ未来)があるのは、私たちにとっても同じこと。キャシーは短い人生の中でヘールシャムの記憶を最も大切にしており、その記憶とは親友との友情や愛情だった。 クローン人間による臓器提供というSF的設定であるが、心象描写がきめ細かく、また普遍的なテーマであったため、自分事として感情移入しやすい作品だった。

1投稿日: 2019.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログすでに未来が決まったものがどうもがくのかというのがあまりにもリアルに書かれていた。 自分が幸せに感じた。 一方で自分の死というものにめがけて行ってる中で自分がどう満足できるのかは常に考えるべき。

0投稿日: 2019.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

子供の頃、親の運転免許証の裏面にある臓器提供意思に関する署名欄が空白だったことが不思議だった。 なぜそれが「運転免許の裏」なのか、「臓器提供とは何が行われるのか」「どういう人に提供されていくのか」が、感情としては理解できていなかっただろうが、言葉としては理解できるくらいの年齢だった。 臓器が使えるなら、使ってもらった方が「合理的」なのに。私はサインしよう、と、いうようなことを口には出さずに思っていた。 口に出さなかったのは、親と違うことをして諭されるのが怖かったからだ。 逆らうのが怖いくらいの年齢だったということだ。 だから多分、小学校高学年ぐらいの頃だと思う。 ちょうど作中の「年少組」の最終学年くらい。 臓器提供は「合理的か非合理的か」ではなく、自身の倫理観や信条に照らし合わせ、最後に「意思」で判断するものだ。 そしてその意思決定へ至るには、「事故後に残される愛する人が、私の身体をどう思うか」なんてことも含まれうる。 そんなこと、説明されたって子供には実感しがたい。 あの一片の身分証明書に臓器提供の是非を署名するためには、自分の人生で培ってきた価値観に対し、真摯に自分に問いかけることでしかなせない。 「わたしを離さないで」は、その問いかける過程で生まれる葛藤を、臓器提供のためだけに生まれて死ぬクローン人間という設定の登場人物たちの顛末を通して受け取る物語だ。 登場人物の誰にも共感はできなくてとても読みづらかった。 けれども、この物語から受け取った葛藤を、私は未だ空白の運転免許証の裏面を見るたび思い出すだろう。 ======================== 以下は横道にそれる箇条書き 終盤「愛が証明できれば延命できるのか」という謎に対して否が返されたとき、私はこの物語内の設定で二次創作をするならヘールシャムを出て自殺する子供の物語を書きたいなって思いました。 多分どんなに外界と隔絶した施設をもうけて「都合のいいクローン」を育てようとしても、脳が生きている限りは想像力や好奇心があるから、都合のいいクローンはつくれないんだろうな。想像力でもって「提供しなくていい人生」を考えてしまうし、好奇心で「この世界を出たらなにがあるか」を考えてしまうと思う。 考えられることは実現できるから、「道具」にはおさめておけないとおもう。

1投稿日: 2019.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ閉鎖された施設で育ったこどもたちの運命とは。芸術や愛に意味はあるか。 ドラマではじめ見たのだが、そちらの方が筋はわかりやすかった。

2投稿日: 2019.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ我慢して60Pまで読んだけど、どこが面白いのかサッパリわかんね。 賞をとるような、高尚上品なお話は 私には読むのが苦痛でしかありませんでした。 文章が読みやすいのはわかった。

1投稿日: 2019.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ「提供者」は、逃げ出せないのではない。 どこにも行くところがないのだ。 彼らを取り巻く社会自体が、彼らの存在を緩やかに肯定している。肯定しているからこそ、彼らに与する者もいない。彼らは自由に移動はできるが、安住の地はない。 人々は、あまりに日常と化した「提供者」の存在に、疑問を抱く事すらないし、彼ら「提供者」は社会問題の火種ですらない。さまざまなディストピア小説のなかで、非暴力でありながらこんなにも残酷で恐ろしい世界は初めて体験した。

1投稿日: 2019.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物が抱えている閉じられた世界へのやり切れなさや、本当のことを知りたいのだけれど知ることができないもどかしさが、落ちついた目線で鈍い痛みを放ちながら描写されていると感じた。 特に印象的だったのは、主人公のキャシーがこの物語のタイトルにもなっている「Never Let Me Go」を聴きながらもの哀しげにスローダンスをしているシーンだ。 悲しいのだけれど、悲しいといったところでこれから降りかかってくるであろう現実を変えられない。受け止めるなんてそれは諦めることの始まりのようで言いようのない虚無感に苛まれてしまう。その身動きのできないような感情の静かな揺らめきが、一層物悲しさを引き立たせていたように思った。自分の思春期に感じていた学校のように隔離されている空間への違和感とも近い感覚を覚え、不思議と現実世界に繋がっているような所が、登場人物の感じている苛立ちのなかに凝縮されていたように感じている。

0投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

人間牧場の話なのだ!てのは、最近流行りだけど、たぶんそれのハシりなのがこの小説。でも人間牧場は舞台装置でしかなくて、私達の社会や環境を俯瞰して見ることができるのがこの小説の良いところだと思う。 物語の終盤で、主人公たちが管理者側に幼稚な条件を提示して「あと数年で良いから生きさせて下さい」って頼みにいくところは、本当に家畜みたいな無知さと奴隷根性にびっくりした。そんなんで見逃してくれる訳ないだろ、と読者は思うけど、二人は真剣。で、やっぱり相手にされなくて突っ返されちゃう。 そもそも彼らが力業で逃げたり抵抗したりしないのがすごい。管理者の家畜としての教育の賜物なんだろうな。 おそらくその教育に抵抗するために、ルーシー先生はトミーに創造性を持つことを勧めたんだと思う。それは成果物の出来を上げるためではなくて、外部環境に左右されない自分の価値観を作り上げる助けになる作業だったから。 私たちも、実は発想さえあればもっと自由に存在することができるのかもしれない。たとえば宇宙人が地球を覗いたら、こいつらなにやってんだ? バカじゃねーの? ってなるのかも。だから(なんか逆説的だけど、)時にはヘッセの「ダミアン」が言ってたように、自分自分の中を見つめなきゃだめなんだよなあ…。

0投稿日: 2019.06.22