総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ日系イギリス人作家、カズオ・イシグロの作品、また映画化されたので興味を持ち、読んでみた。ある程度の下知識を持ったいたので、その設定に驚くということはなかったが、このような遺伝子工学を題材としてしかもSFではなく文学作品として仕上げていることがすばらしいと思った。すべて人間と同じに作られ、生殖機能だけもたないクローン。このクローンたちは普通の人間のため、医療のために身を捧げるという運命に最初から想定されている。その人々(クローン)の行動、感情を細かく、丁寧に、そして美しい文章で綴っていく。翻訳とはいえ、とてもなめらかな文章で一文一文を味わいながら読んでいくことがとても心地いい作品だ。 このクローンたちは激しい抵抗の行動にでない、また表立って自分の悲しみを表さず、運命をなんとか受け入れる。人は(クローンも含めて)生まれてから教育を受ければ、自分の人生、運命はそういうものだと受け入れてしまうのだろうか?静謐な文章で綴られていく悲しい物語だ。

1投稿日: 2012.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ美しく知的な文章。話としては特にひねりはないように感じる。主人公がたどってきた人生をこんなふうに表現するのかとおもった。

0投稿日: 2012.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ売り文句にある驚愕の展開にはあまり驚愕しなかったが とても後に残る作品になった。 前半はヘールシャムの淡々とした日常が続き、少し辛かったが 中盤からは一気に読むことができた。 とはいっても作品全体からとても美しい文体が頭の中に入ってきて物語を彩ってくれる。 映画も観たけど著者が映画にも携わっているため、本の美しいけど少しほの暗い雰囲気がそのままにじみ出ていてそちらもおすすめ。

0投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログキャシー・Hは優秀な介護人。 介護人の仕事は、「提供者」と呼ばれる人々の世話をすることだ。 彼らの話し相手、よき理解者となり、動揺を鎮め心の平静を保つ。 そんな彼女自身も、まもなく介護人としての仕事を終え、 「提供者」になる予定であった。 ヘールシャムで生まれ育った子供たちは、 皆同じ運命のもとに生きなければならないのだ。 親友のトミーやルースも同じく提供者だった。 キャシーは、自らの半生を回想していく。 ヘールシャムで過ごした少女時代。 図画工作に力を入れた授業や、毎週の健康診断、 保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度。 生徒たちがつくった作品を選んで持ち帰っていくマダムという謎の女。 些細な、けれども大切で印象深い思い出が語られていくにつれ、 ヘールシャムの、そして彼らの運命についての真実が明かされていく。 ブッカー賞作家、カズオ・イシグロの作品。 ミステリ作家ではないが、本作の構成がミステリ的だったためか 2007年版「このミステリーがすごい!」海外編で10位を獲得している。 原題「Never Let Me Go」。 上記のように、このミスで紹介されていたから読んだ本である。 そうでもなければ、普段あまり読まないジャンルの作家なので 日本で生まれてイギリスで育ったこの珍しい作家のことも おそらく知らずに過ごしていたに違いない。 「純文学」と呼ばれるジャンルの小説をあまり読んだことがない。 中学校や高校の教科書で少し触れあったことがある程度で、 自分で積極的に読んでみたことは一度もないかもしれない。 この作品を読んで 「純文学とはこういう作品のことなのかもしれない」 と感じた。 丁寧な文体、繊細な表現で、数奇な運命に翻弄された子供たちの はかなくも美しい青春を鮮やかに描き出していく。 エンターテインメント小説にあるようなタイプの、 派手な事件や驚愕の展開などはない。 ケレン味の強い小説ばかり読んでいる身には 「これで小説が書けるのか!」 と目からうろこが落ちるような、 些細な事柄をつなぎ合わせて全体を構成している。 エンターテインメント小説、特にミステリ小説は これはどういう作品であるかといったことが比較的捉えやすく、 自分の中での「位置づけ」も容易にできることが多いが、 明確な捉えどころのない本作はなかなかそれが難しい。 「位置づけ」や「捉える」という方法ではなく、 もっと感覚的な受容の仕方をするべきなのかもしれない、 それが「純文学」というものなのかもしれない、とも思った。 ミステリ的な趣向も盛り込まれている。 が、それはさほど強く主張するものではない。 仕掛けとして強烈に効いているわけでもなく、 ミステリとしての驚きという点では弱いと言える。 情感を強める効果は発揮しているが、 それは作中で登場する他のイベントと同程度の効果である。 「これはまだ自分には難しいのかもしれない」 と思える本には久々に出会った。 多少はいろいろな本を読んできて、 ちょっとは経験値を積んだつもりでいたが、 まだまだ自分の読書経験などは貧弱なものなのだろう。 この方面の作品をもっとたくさん読めば、 この作品に対する感じ方もまた違ってくるのかもしれない。 なかなか難しい作品でした。 こういったタイプのものも今後はちょくちょく読んでいきたいと思う。 そうしていつかまた機会があれば、再読したいと思っている。 次に読むときには違う感じ方ができるようになっていたいものである。

0投稿日: 2012.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を先に観てから読みました。 なんてことなく思うエピソードのひとつひとつから、映画ではよくわからなかったヘルーシャムでの子ども時代のほんのりとした幸福感や、なぜ自分の運命を受け入れるしかないのかという感情が伝わってきました。 静かな語り口なのが余計に胸に突き刺さり、物語全体を覆うクリーンな美しさが悲しく素晴らしかった。

1投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯に煽られすぎてどんなものすごいオチかと思いましたが、途中でほぼ予測がつきました。読まれたかたは皆さんそう感じたと思いますが。その無駄な期待による徒労感を除ければ、抑制の効いた語り口が独特の物悲しさと切なさを誘う、良い物語りだと思います。

5投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画の評論を読んでこの作品を知った。映画は未見。 少年少女たちのささくれだった心理描写が細やかで緻密で、読んでいて「こういう気持ち分かる気がする」と思えた。 匂わされた謎に見当をつけながら読んでいく不思議な浮遊感が心地好く、同時に切ない。 生きる意味を考えさせられる。

0投稿日: 2012.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

美しい、ほんとうに美しい物語が、静かに静かに進んでいく。やがて明かされる真実に、背筋がシーンと冷えていくような戦慄が押し寄せる。寝しなに読んで、夜中に目が覚めると同時に思い出して、背中にスッと冷たいものが走りました。圧巻です。人間とは恐ろしい。

0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこの内容をエグみもなくしっかり個々が生きるストーリーに仕上げられるのは凄い 寂しさ優しさ、全てが言葉ではなく些細な描写に含まれていて そこには少し罪悪感や迷いまでみえて 今までにない世界観だった。

0投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容の衝撃にくらべ、静かにストーリーがすすむ 主人公たちが自分の運命を受け入れているところに違和感を強く感じつつ そういう仕組みの存在を語っているということを理解して 不思議な感覚になる。 受け入れつつも、愛があれば、提供を間逃れるという伝説が生まれ その伝説に希望をかけるという物語が秀逸

0投稿日: 2012.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ決して悪い意味ではないが、抑揚を余り感じない文章に少々難儀したか、ようやく読破した。かすかな靄(もや)の中でキャシーの話を聞きながら、物語の風景の中を進んでいくうちに、徐々に靄が消えてゆき、衝撃的な現実を見せられたという感じだろうか。 物語の根底にある「提供」・「育成」の是非や善悪を問うのは、的外れだろうと思う。ただ「提供者」と呼ばれる者達が、いわゆる通常社会と隔離された施設で「育成」されなければ自らの「生」を受け入れることは難しいだろうと思う。そうした環境下で生きる彼らも通常社会に生きる者と同じ様に自分の事、仲間の事、まだ見ぬ世の中の事を考え、将来に思いを馳せ懸命に生きているのだ。特別な環境下であるからこそ、自分に与えられている限られた人生・時間の中で、何ができ、何をすべきかを一生懸命に悩み、探り、考え生きている。 私はどうだろう? そこまで懸命に考え一日一日を過ごしているだろうか? 確かに特別な環境下に置かれているわけではないが、限られた人生である事に変わりはない。生かされている今、自分は一体何をすべきかを考え、行動に移さねばなるまい。いつまでもぬるま湯に浸かっていちゃいけない。そんな思いを持ちながら、ようやくレビューの終止符を打つ。

1投稿日: 2012.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画に魅了されて、即座に原作を手に入れました。 予想以上の長編ですが、せっせと読みます。 前半は、キャシーが語り部として、ヘールシャムの生活を振り返る。 この語りが、出来事が、私がシンガポールの中学で扱っていた英文学のテキストを彷彿とさせる。 「物語におけるこの出来事の重要性を述べよ」だの、 「この一連の事件から見られる、このキャラクターの性格を三つ述べよ」など、そこまで⁉って思うくらいストーリーを深く分析しなきゃならなかった。 当時読書が苦手だった私は英文学の授業がとても嫌で、チューターまでついたほどだったな 思い出話終わり。 ★☆ 4月30日 旅先のバス待合室で読み終えました。なんとも言えないこのモヤモヤ感。 映画⇒小説への導入のおかげでもあるのか、文章ひとつひとつからシーンが蘇る感じ。 生命倫理の1つの争点、臓器移植のテーマって新しくないはずだけど、 どこか新鮮でunpredictable. ヘールシャムという舞台で幼なじみ三人の少年時代からの成長を描いているから青春小説としても捉えられるのかも。 けど、結末が悲しいからやはり青春小説からは遠いものかもしれない。 カズオ イシグロの作品をもっともっと読みたいです。

0投稿日: 2012.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読者は主人公達とともに行く末を受け止めて行くことになると思います。何もわからない幼少期、違和感に気づきながらもそれを無意識に否定しようとする青年期、そしてすべてを受け入れながらも希望を持とうとする最後の日々。彼らは自分の心をもって全力で生きていました。悲しい運命を背負った彼らの何気ない生活の一つ一つが胸をしめつけます。細かい心情の描写は素晴らしい!

0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだろう… 映画化されるってくらいだから、それ相当の世界観に引き込まれるんだろうなんて想像のもと、読み始めるも… 話は進んでも…!?(・_・;? 義務感で最後まで読んだが…(๑•́ ₃ •̀๑) 時間を浪費させられた感しかない 映画版を見る気も抹殺してくれただけでも感謝してやるか

1投稿日: 2012.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

特異で謎めいた状況設定の小説なのだが,その中の人物たちの実在感がしっかりある.特にルースのリアリティがすごい.こういう人いる.そして彼女がキャシーやトミーに引き起こす感情の軋みも読者に確かに伝わってくる.そのルースがいなくなってからは,少し緊張感が薄くなり説明的になってくるのが私には残念.しかしここまで非現実世界に同化して小説を読むのは久しぶりだった.

1投稿日: 2012.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ命、人生の制限を受けた青年男女の成長物語。 抑制の効いた文体と重たいテーマとの コントラストが生み出す独特の世界観は秀逸と感じる。 一見、軽く思われがちだが、その良い意味での軽さが、 よりテーマに重量感を加える効果を生み出している。 この世界観は個人的に好きです。 欲を言えば、主人公の彼等に人生の選択の余地を持たせて欲しかった。要は不条理が齎す人間への作用を書いてほしかった。 であれば、満点を付けます。

0投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔読んだ本だけど、読み返してみた。ある程度結論を知った再読だったので初めて読んだ時に比べて驚きの要素はすくないが2回目なりの味のある読み物だった。キャラクターそれぞれの行動が意味することがなぜか悲しく感じる。キャシーはその後どのような人生を歩むのだろうか?

0投稿日: 2012.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外文学は読んだことがなかったので最後まで読める自信がなかったけど、思ったよりすんなり読めた。高校生とか大学生に読んで欲しい。なにか大切なことに気づけるんじゃないかな、と思う。

0投稿日: 2012.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人である主人公が過去を回想し、過去から現在へと記憶がつながっていくのがおもしろい。 回想シーンの展開が早いこと、謎が多いことで最初は混乱するが、 後になりその時の登場人物の感情や、周りの反応を合わせて感じるとより物語に入り込むことができる。 若年期の繊細な思考、行動、人間関係が事細かに書かれている。

0投稿日: 2012.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

5歳からの記憶しかない子どもたちが寮生活をおくる「学校」。フェンスに囲まれ外に出ることはできない。いや、誰も外に出ようとはしない。「卒業」すると、最初は卒業生同士で暮らすが、やがてそれぞれに通知が来る・・・・ 「提供」のために生まれた彼らのやるせない運命と少しだけ抗い、少しだけ希望を抱き、そしてついには受け入れて「完遂」する。 若干の性的描写あり。

0投稿日: 2012.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘からのプレゼントだっため、馴染めない構成にも諦めずに、半年間、相当堪え、苦しみながら読んだ。この種の小説はどうしても好きになれない。

0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

子どものころに経験した、さまざまな感情、友達とのちょっとしたやりとりや、その中で傷ついたり傷つけられたりしたこと、そういった繊細な事柄がとても丁寧に描かれている。主人公たちは「提供者」という特殊な立場におかれているが、なぜか感情移入できてしまうのはそうした描写のせいかもしれない。 自分たちの運命が決められていて、それでも変えられるかもしれないという希望を抱いてトライする、キャシーやトミーの姿がとてもせつない。キャシーが「私を離さないで」を口ずさんでいるのをマダムが見かけて涙を流すシーンで、せつなさが伝わってきて思わず自分も泣いてしまった。 物語の雰囲気、タイトルが本の中で象徴的に扱われている曲名であったり、マダムという謎な女性が出てくるあたりが、村上春樹作品に似ていると思った。村上春樹が好きな人はこの人の作品も好きになるような気がする。

0投稿日: 2012.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロは大学の英文学の授業でテキストとして読まされたのですが、その時はチンプンカンプンで、良さが全然わかりませんでした。内容も全く覚えていません。 でもこの作品があちこちで絶賛されているのを知り、どうしても読みたくなった時に古本屋で見つけて即購入。 これが、素晴らしい作品でした。 文体は、ある女性の回想という形で進みます。 子供時代の、誰もが身に覚えがあるような思い出の回想が続くので、「あれ、これって青春物なのかな?」と思いながら読み進めるのですが、ところどころに聞きなれない単語が出てきます。「?」と思いながら更に読み進めていくと、次第にある真相が見えてきます。 キャシーとルースの関係は、女性同士の独特の関係を、驚くほどリアルに描いていて、驚きます。これを男性作家が書いたなんて。 そして友人との関係の危うさ、だからこその大切さ。生きるということ。二度と同じ時は来ないということ。言葉にするととてもありきたりに聞こえてしまうけれど、そういうもの全てが、ものすごく切実で深くて胸に迫る形でこの作品の中に詰まっています。 作品の中で、とても印象に残っている一文。 『やりたいことはいずれできると思ってきましたが、それは間違いで、すぐにでも行動を起こさないと、機会は永遠に失われるかもしれない、ということです。』 この文だけ読むと、ただの説教くさい本と勘違いするかもしれない。 でも、違う。この作品を読み終えてからこの一文を読むと、今まで感じたことのないくらいの重みと痛みが胸を突き刺す。 一生忘れることのできない作品。

0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロ初めて読みました。 こんな世界が近々やってくるんじゃないかとも思えて、それは凄く怖いことですね。 キャシーが健気にも仲良し三人の世界を守ろうと必死になっている様が胸を打ちました。 作者の意図が掴めなかったのでもう一度よく読みたい作品。 でももう少し感情の起伏みたいなの欲しかったんだけど、これはキャシー目線のせいなの?欧米はこんなコミュニケーション取るの?訳のせいなの?

0投稿日: 2012.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者と介護者の内容が明らかになった時点で 「同じテーマを扱った話って、もうえげつなくらいたくさんあるけどコレどうすんの?」 と思いました。 ありがちな話題をテーマにしてしまったからには、どこかで他と差別化しなきゃなんないじゃないですか。でないと駄作になってしまう… おまけにカズオイシグロをガッチガチの純文学だと思っていた私は、抑圧されたテンションとはいえそのエンタメっぷりに盛大に困惑。 ほんとコレどうなんの? 読み切ってみれば、チェスの駒をどう作るかでもどう扱うかでもなく、どう保管するか、という話だったんですね。 着眼点の薄暗さが嫌いではないです。 ただ主人公が冷静過ぎて、負のハイテンションが好きな私には物足りなかったです。 膨大な設定のアウトラインだけなぞった、みたいな内容もちょっと物足りない。 12.02.12

0投稿日: 2012.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ設定は面白いと思ったのになんか入り込めなかった。 訳書しか読んでないからフェアじゃないかもしれないけど

0投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ淡々とした文章で語られる世界にぐいっと引き込まれる。じんわりと心に残る、不思議な話。あと何年かしたら実話になってしまうだろうか、とも思う。

0投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ特殊な環境におかれた子供達が、どのように育ちどのように友情を育み、どのように人を愛しどのような最期を迎えるか。 内面の描写ばかりで読んでて少し疲れた。 もっと客観的に子供達をみたかった。掘り下げて欲しいところも沢山あったので、個人的には不完全燃焼な感じ

0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ思春期よりさらに前、子供時代に感じていた気持ちが恐ろしいほど書き込まれていて入り込まずにはいられない。それだけ感情移入した上でのラストは圧巻。読む人、読む時期によってテーマが変わってくると思われる一冊。

0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

面白かったけど重いテーマだった。 最後の数章以外、盛り上がることなく、淡々と進んでいく。ヘールシャムでの事を書いた、第一部があまりにも退屈で、途中で放り出すこと一年。我慢しながら読んで、第二部からはサクサクと読めた。 読んでいる途中で、クローンによる臓器提供の話であることは知っていた。だから、主人公が最後にどうなるかに、興味があった。しかし、彼女は介護人のままだったし、トミーの最後もサラっと書かれただけだった。これでは作者の意図することを、読み取ることは難しいなと思う。 私は作者の意図することとは、別のことを感じた。自分だったら提供を受けてまで、長生きしたいかなと。読み終わった時に、サマセット・モームの言葉が思い浮かんだ。それは「(前略)絶対に間違いない統計がある。それは〈人間の死亡率は100%である〉ということだ」 早かれ遅かれ、人間は必ず死亡する。臓器提供など受けても最終的には死ぬのだから。人間は欲深いから、次は不老不死を求めるようになるだろうな、と。(深読みしすぎか(⌒-⌒; ) ) 未来に設定せず現代に設定している為、あり得ないことではないと思えた。リアリティが無い!と、言う人もいるが、私は小説にリアリティを求めてはいないから、駄作とは思わないが、もう少し盛り上がる場面を書いて欲しかった。 カズオ・イシグロの小説を初めて読んだが、読み易かったので、他の小説も読んでみたい。

0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めてしばらくすると、どういう設定なのかという疑問がわいて来て、さらに読み進めると、もしかして・・・と、思い始める。しかし・・、でも・・、と、思いながら最後まで読んでしまう。 小説としては大好きな作品ですが、人によって好き嫌いがハッキリ出る気がするので、星は4つにしておきます。

0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ良かった。カズオ・イシグロは初めて読んだが、初めてがこの作品で良かった。とてもいい出会い方をした。いい意味で伝統的な英国文学を踏襲しながらも、新しいモチーフ、ファクターを織り交ぜて、主人公達の痛々しい青春を生々しく表現している。淡々と語られる思い出が切なく、哀しい。「淡々さ」がいいです。「後戻りの出来なさ」「取り返しのつかなさ」感もいいんだよなぁ。

0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間の傲慢さ、原点、その意味を知る時間がなかったり、知ろうとするマインドがなかったりで、詰まるところ人はその意味を知ることなく等しく得るものがある。それを突きつけられたときに感じる虚無感と共に改めて感じるそこからのスタートライン。たどってきた道を想うことでしか見えない道があることを教えてくれます。

0投稿日: 2012.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ評判がよくてずっと読みたいと思ってた本。名作でした。 登場人物たちはどんな運命を背負っているのか、社会的にどういう存在なのか、そもそもこの世界はどういう世界なのか。そんな謎を抱きながら、この作品を読み進めた。こう書くとミステリーみたいだが、キモはそこではない。 この作品のキモは、子どもが成長していく上で経験する、微細な人間関係だ。これがとても丁寧に描かれている。だから、謎が気になりながらも登場人物たちには深く共感するし、読みながら感じるのは基本的に切なさだったりする。 謎はこの作品を通底するもので、バックグラウンドでずっと鳴り続けている低音のようなもので。 登場人物たちももちろん気にしているんだけど、積極的に明かそうとはしない。むしろ、薄々は気づいているけど、明らかにしてしまうのを恐れている。でもはっきりさせたい。そういう葛藤を持っている。 謎の明かされ方も、彼らの気持ちに沿って、とても抑制されている。僕自身も、大まかに推測がつくようになっても、それを明確に考えようとすることはなかった。登場人物たちにの気持ちに引きずられたのだと思う。

0投稿日: 2012.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「提供」という生々しい運命と、どこか郷愁を誘うのどかさとが共存した、不思議な世界観の作品です。一人称で事実として語られる出来事が、現実と理想の見事なバランスを保ちながら、すっと頭に流れ込んできます。 この表現力は、すごい。

0投稿日: 2012.01.08 powered by ブクログ

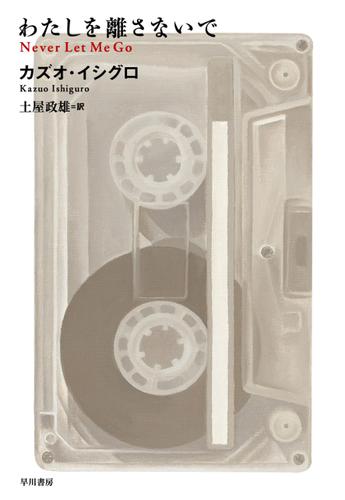

powered by ブクログ品川区図書館には、蔵書なし。22年前イギリスブッカ賞、石黒5歳まで長崎で過ごす。福岡伸一が訪問。他、日の名残り がある。訳は土屋政雄。

0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱり翻訳本は、読みにくい。作家自体は日本生まれのイギリス人で、日本を題材にした本も沢山書いてるようで、他の作品も読んでみたい、と思った。次は原文で?

0投稿日: 2011.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

夫からカズオ・イシグロを教えてもらい初めて読んだ。 本当に素晴らしい本に巡り会えたと思う。 読後しばらく呆然としてしまった。 世界観も素敵だし、丁寧な人物描写。 訳が素晴らしいのだと思う。日本語も「これ以外ない」という言葉を選んで丁寧に仕上げられたような緻密さ、洗練を感じる。 設定が非現実的なのに圧倒的なリアリティがあるのも、人物、とくに内面描写にとても共感できるからだと思う。 「臓器提供」というややぶっ飛んだテーマを用いながらも、作者がつくりたかったのはヒューマンな世界、物語なのだと感じる。 悲しい設定なのに、どこか静かな、あたたかなものを感じる。 美しい、大好きな大好きな本。 ブッカー賞の「The Remains of the Day」も読みたい。

0投稿日: 2011.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器移植を目的に造られたクローン人間施設を舞台にした小説。設定は奇抜ではありますが、作者の緻密で丁寧な日常生活の描写によりそのグロテスクさをあまり感じさせません。まるで絵の具を何層にも塗っていく油絵のように、細かい情景・心情の描写が積み重ねられていきます。 また、海外翻訳ものはどうしても違和感を感じてしまい苦手な分野なのですが、この土屋政雄氏の翻訳がすばらしく違和感なく読めました。 この主人公たちに限らず人はいずれ使命を全うして死んでいきます。望む望まぬにかかわらずです。 人はどんな理不尽な運命であろうと、悲劇的な最後が待っていようと、日常を生き、喜び、怒り、悲しみ、笑い、次の世代へとバトンを渡していくものです。それが例えこの主人公たちのように受け入れがたい人生であってもです。 この小説から人間の普遍的な生き様、在りようを感じます。この小説の描写のように、日常をひとつひとつ塗り重ねて一枚の絵画に仕上げていく。人生とはそのようなものだという。

0投稿日: 2011.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ悲しく絶望的なテーマでありながら、読み進むうちに、何度も人間の温もりを感じさせてくれる。 私にとって、カズオ・イシグロはそんな作家。

1投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語はある意味近未来の世界というか、SFのような設定である。臓器提供のために生み出されたクローン達が主人公である。人間とは隔離された場所で育てられる彼らの中でも、主人公キャシー達が育てられるのはヘールシャムという特別な施設。だが、彼らは教育を受けて、施設を出ても外の世界を知ることはない。ある意味では、彼らは精神的にほとんど成長しないと言っても良いだろう。キャシーが常に大事にするのは幸せで平和だったヘールシャム時代。それが全てなのだ。悲劇とも言えるような彼らの生涯に、私たちはイマイチ実感が湧くことはないかもしれない。人間のようだが、人間のために生かされている生物なのだ。しかし、彼らが生きる様子に心を打たれる。彼らが大事にしたものを私たちも想うのだ。

0投稿日: 2011.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段日本の小説ばかり読んでいて、海外小説には苦手意識が強いのだが、母に勧められて読んでみた。キャシーという若い女性が子供時代から過ごしたヘールシャムでの思い出を誰かに語っている。読んでいくうちにどうやらここは普通の寄宿学校ではないなと感じ始めた。私のように何も予備知識がなかった読者も隠された秘密に気付くだろう。 その過程はまるでヘールシャムの生徒が自然と察してのと同じようだった。だが自分は彼女達のようにその運命を受け入れられるとは思えない。心の奥底が揺さぶられる物語だった。

0投稿日: 2011.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を観てから読んだので、設定の意外さについては判っていたが、それでも文章の語り口には物語にひきこまれるものがあり印象的だった。 映画の映像を彷彿とさせる場面(作者が映画にも製作総指揮という形で関わっている)も何箇所かあり、小説世界に一層没頭出来たのがよかった。(映画も非常に良い出来だったと評価する) 翻訳に違和感を感じたのはトミーの喋り言葉だ。言葉使いがちょっと古めかしく若者口調になっていないような印象を受けた。 極めて特殊な、ある目的の為にあたえられた命、限りある命のなかでいかに生きている証を見つけられるか、生きるとはどいういことかを、設定の特殊性の中で読者に問いかけつつも、普遍的な『生きる』ということについて考えさせられる作品である。

0投稿日: 2011.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画化されたことで知った作品。タイトルにも惹かれて読んでみました。 「わたしを束ねないで」という新川和江の詩を思い出します。 映画はBunkamuraル・シネマで上映されるということで、英国の片田舎風のあかぬけないいでたちの少年少女のポスターを見て、文学的な名作なんだろうという漠然としたイメージしか持っていませんでした。 原作はカズオ・イシグロ。 静謐な、淡々とした語り口調で物語は始まります。 主人公キャシーの語りから、寄宿舎らしい出身校で、友人たちと共に子供時代を過ごしてきたことがわかります。 ヘイルシャムというその学校の思い出を彼女はいつくしみ、周りの人からも羨ましがられている様子。 愛着とノスタルジーに満ちた昔語りが進む中、どこかポイントが曖昧なままで話が進んでいく書き方は、なんだか古典日本文学的のようで、落ち着かない気持ちになります。 読み進むうちに、少しずつわかってくる、違和感の正体。 完全に社会から隔離されている学校、そして生徒たち。 物語を取り巻いていたモヤが晴れ、真実が見えた時には愕然としました。 まさかこんな話だったとは。 ハヤカワSF文庫から出ていたら、もっと心構えもできたのですが、完全に意表を突かれました。 100年ほど前の設定かと思っていましたが、実は時代は近未来なんでしょうか? 実際、この現在でも、世界のどこかにこういった学校がひっそりと存在するようなリアリティが迫ってきて、ぞっとします。 きちんと教育を受け、情操も育まれ、外見からは全く違いがわからないほど、普通の人間と変わらないクローンたち。 ただ、癇癪持ちだったり、依存的だったり、やはり普通の人間に比べて、どこか鬱屈としているようです。 「介護者」という言葉が出てきたときには、介護人(ナース)のことかと思ったけれど、次に「提供者」が登場したときには(何の?)と不思議に思いました。 情報提供者ではないでしょうし。 なんと、臓器提供者だったとは。 多い人は3,4回提供する、と書かれていましたが、一度手術をするたびに、臓器が失われていくのなら、生きている方がおかしい状態ではないのでしょうか。 また、”死んだ”ではなく”終了した”という表現が使われるところに、使命を終えたという意味合いを感じ、完全に人間とは違うと言っているようで、なんとも複雑な気持ちになりました。 不思議なことに、誰もが自分の運命を粛々と受け止めています。 長く培われた学校教育の賜物かもしれません。 それでもやはり少しでも長く生き続けたいという生の欲望は一緒のようで、子供を産めないながらも本能的な生殖衝動に突き動かされる彼ら。 なんだか切なくなります。 また、DNA提供者である「オリジナル」を自分たちの親とみなして、町で外見やしぐさがよく似た人「ポシブル」の面影を必死に探すところも、いじらしいばかり。 『A.I.』を思い出しました。 ただ、上層階級の人は、モラル的にクローン導入に反対で、彼らの誕生に関わった人は、実際にはお金のために協力した、貧しい下層階級だという残酷な現実も伝わってきます。 全てを理解して、淡々と存在し続ける彼ら。 ひどく考えさせられるテーマです。 ありえないし、人道に反することだとは思っても、実際問題として、身近な人が臓器移植が必要となれば、どんなことをしてでも臓器を入手したいと思うでしょう。 クローン問題の陰には、臓器移植を受けるのは富裕層で、臓器を提供するのは貧困層という図式ができあがっているという社会の不条理さも表れています。 決して生身の人間と深く接触することはなく、見えない境界線で最後まで分けられたまま、その使命を全うしていくクローンたち。 情緒もあり、愛し合うこともできるのに、自分の役目を受け入れて、おとなしく臓器を提供して終了していきます。 医学の進歩は、近い将来、こんな恐ろしくやるせない未来をも招くのかもしれません。 戦時中は、お国のために育てられ、死んでいった若者が多かったけれど、これからは他人の延命のために作られる命もできるのかもしれないと考えます。 提供者の精神的な支え「介護人」も、やはりクローン。 キャシーたちの卒業後、外的支援を失った学校は閉鎖されます。 その後再会した校長の話を聞いてはじめて、校長は彼女たちの支配者でも敵でもなく、クローンの人道性を主張する理解者、協力者であったことを知りますが、社会にその寛容はなく、彼らはともに敗者となったという悲しい真実が語られます。 寄宿舎で彼らが絵や詩の創作を奨励され続けたのは、彼らに魂があるのかどうか確かめたいという人間としての校長の興味だったということも。 校長たちのクローン対策改善運動は、人間よりも優秀なクローンを作り出そうとする計画によって頓挫しました。 人々はクローンにのっとられるという恐怖感で反対したのでしょう。 人間らしく育つことは、若くして死にゆく彼らにとっては無意味なことなのか? クローンは家畜とは違うということを、どれだけの人が理解できるのか? 求められる役割としては、家畜とさほど変わりがないという事実が、背筋を凍らせます。 ほかにもヘイルシャムと同じようなクローン育成学校はあれど、校長の息がかかったヘイルシャムは、特別に恵まれた環境だったということが繰り返し語られます。 悲しみと諦めに彩られ、抑制された静けさに包まれた彼女たちの姿が、悲しみを誘います。 時折激しい感情の爆発はあれど、普段の抑揚の乏しさには驚きます。 これが幼少時からの教育で育てられた結果なのでしょう。 恋愛要素はあるけれど、驚くほど淡々としており、甘い雰囲気をにおわせる表現は極力そぎ落として語られていきます。 発展性のない恋愛だからでしょうか。 どうしたところで、彼らが背負う残酷な運命を乗り越えることはできません。 諦観にも似た世界観が見られるのは、著者に日本人の血が流れているためでしょうか。 あけすけな表現はなく、全編を通してオブラートに包まれた文章が、なおさら行間にあふれ出す悲しみを伝えています。

0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供のためだけに生まれて来たクーロン人間の青春期の物語。悲しく切ない内容と淡々と綴られています。直接的に訴えるのではないまさしく小説です。

0投稿日: 2011.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ2011.12.09読了。 臓器提供するためだけに生まれて来た子供達の話。 時間は前後するけど、文章は主人公の回想なので、淡々としているのに、情景も目に浮かぶし、引き込まれる。 テーマは重たく、一言では言い表せない感情になるけど、文章が巧みでとても上品な作品だと思う。世界的に有名な本だから読めて良かった。青春の恋愛、友情の描写がとてもリアルに描かれてるから、胸が少しきゅーってなった。 映画にもなってるから、是非見てみたい。

0投稿日: 2011.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2011.11.29 「謎」「ほのめかし」「曖昧さ」がだんだん「自覚」「認識」「受け入れ」に変わっていく。 「日の名残り」に続き、名訳です。

0投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログぼんやりと輪郭が表れ、おぼろげに物語の全体像が見えてくる。 自分たちの運命に抗うこともせず、静かに…ただ静かに消えていく 臓器移植の為のクローンとして産まれてきた彼等が悲しい

0投稿日: 2011.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ小学生のときに読んだSFを思い出した。設定は極端で胸が痛むが、悲しいことをただ悲しいと書いても何も伝わらない。生まれた瞬間から「提供者」としての一生が定められ、ほんの一瞬の自由も許されない。だけど、事実を受け入れ続けるのは、逃れられないから。ぞっとするほど魅力的な作品でした。

0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ時間がかかったが読了。 設定条件は何も語られないまま淡々と話は進む。介護人の女性が昔を思い出しながら。 少なくとも現在の社会はこのようなことが行われてはいないと思うが、いずれこのようなことが為される社会になったとき自分が生きていたとすると、自分の振る舞いを想像して薄ら寒くなる。倫理観と行動が全く一致しないことになるのではないか。 作者が抑制の効いた語り口で、君がキャシーだったら、君が外の世界の人間なら、どうすると問いかけているような気がする。

0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ謎解きストーリーのように少しずつ秘密が明らかになっていくが、その謎・設定自体は作品の面白さに対しては重要ではない。 むしろ淡々と語られる一つ一つのエピソード、ストーリーの流れに引き込まれ、どんどん読み進めてしまう。 これだけ読ませるのも、翻訳も素晴らしいからこそだと思う。

0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログテーマ自体がとても重いはずなのに、その情景はとても美しく、そこでのキャシーをはじめとした「人間たち」がそれぞれ自分の生きる意味を考えて生きているさまがとても切なく、儚くもしっとりと心を打つ話だった。 「特別な人間」を育て上げる施設の中でも特別な施設としてヘールシャムがあり、物語はキャシーが昔を回想しながら独白形式で流れていくのだけど、イギリスの美しい情景や灰色の空なんかがとてもリアルに映し出され、本を読んでいるうちにどっぷりはまれた。

0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語は霧の中を一歩一歩足元を確認しながら歩くような、危うさと緻密さをないまぜにした内容。 読みながら自分でも現実と虚像の狭間を彷徨っていた気がする。 集団で生活する子供時代の影響力はおそろしいものがある。教えられなくても教わっているものこそ、人の心にあり続けるのかもしれない。

0投稿日: 2011.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ良かった。すごく良かった。 ブッカー賞を受賞したというこの作家を私はよく知らない。そもそも翻訳ものが苦手、特に傾向として日系人の作品は。 でもこれは私にとってすごく良かった。感じ入った。 解説にある通り「細部まで抑制が利いていて、入念に構成されていて、かつ我々を仰天させてくれ」て、 帯にあった通り「泣くとか泣かないとかそういう問題ではない」作品だと思う。 物語としての事実しか、文章には表さない。けれど言外に精神的ななにかが溢れ出ている筆致。静謐で、美しい情景は、読む人をなぜか寂しくする。 作品の中の、彼らは人間以下じゃない、という表現がすごく印象的だった。 人間の中で、人間と人間以下を分けるラインはなんだろうか。 教養の有無か、知性の程度、職業の種類、肌の色という人もいるだろうか。 じゃあ人間以下に分類された彼らは、例えばこの本の「提供者」は、不幸なのだろうか。 生涯を無意味に怠惰に過ごす人種がいる中で、期限つきの生命というものは不幸なのだろうか。 自己を犠牲にすることに情熱をかける人種がいる中で、誰かに自らを提供するために生まれたことは不幸なのだろうか。 暴力と飢餓にあえぎ毎日死の恐怖に怯え暮らす人種がいる中で、保護者と友達の愛情の中で半生を過ごせても、それでも彼らは不幸なのだろうか。 そう、だから他人にはなにもわからない。こうだからいいとか偉いとか、そんなんじゃない。そんなこと本当は誰も知らない。 それでも、恋愛に、将来に、人間関係に悩んで苦しんで、 「先生にはそれだけのことかもしれません でも、そこに生まれたわたしたちには人生の全部です」 そう言って、自分の人生をまっとうした彼らは、人間だと、まぎれもなく人間なんだと、そう思う。 それが幸せなことでも、そうでなくても。 2008年11月19日

1投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ詳細が少しずつ明らかになるにつれ起こる、静かな驚きがある。 独特な世界、人間味、、 予備知識は無い方が楽しめるはず。 坦々と力強く、丁寧な描写。 傑作です。

0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「…(略)…作品は作者を物語る、作者の内部をさらけ出す、でしたか?だいたい当たってます。わたしたちが作品を持っていったのは、あなた方の魂がそこに見えると思ったからです。言い直しましょうか。あなた方にも魂が-心が-あることが、そこに見えると思ったからです」 (略) 「でも、なぜそんな証明が必要なのですか、先生。魂がないとでも、誰か思っていたのでしょうか」わたしはそう尋ねました。 先生の顔にかすかな笑みが浮かびました。「あっけにとられてますね、キャシー。ある意味、感動的ですよ。だって、わたしたちがちゃんと仕事をしたことの証明ですからね。あなたの言うとおり、魂があるのかなんて疑うほうがおかしい。でもね、キャシー、わたしたちがこの運動を始めた当初は、決して自明のことではなかったのですよ…(略)…」 (397ページからの引用) 作中の「提供者」は他人に自らを「提供」することで、その使命を終え人生を終えていく。それを見守る「介護人」もいずれは「提供者」になる運命であり、そのことは本人も周囲の人間もわかっていながら、日々の暮らしは続いていく。 読み終わったあとに思ったのは、亡くなった「提供者」が「提供したもの」は、今どこにあるのだろうか、ということ。どこかで形を変え、あるいは他人の姿格好や心と溶け合いながら、生き続けているのではないだろうか。作品が作者の内部をさらけ出すように、魂は決して離れず、そこの居続けるのではなかろうか。 宿命を背負わされた弱々しい人生であっても、決してどこにも行ってしまわない強さは、どんな者にもあるはずだと、切なくも少し勇気づけられた。

0投稿日: 2011.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリス文学。世界的に権威のある文学賞、ブッカー賞受賞作品。カズオ・イシグロの最高傑作と言われている。ぜったいに、予備知識ナシで読むべき。本書解説の言葉を借りるなら「ものすごく変わった小説であり、作品世界を成り立たせている要素一つひとつを、読者が自分で発見すべきだと思うからだ。」。フィクションなのに自分の経験した子ども時代の記憶と重なり合い、物語に不思議な現実味を与えている。すごい小説。久しぶりに「本」のみならず「作家」にはまった。この作品は映画化し、2011年春に公開。細部を変更しつつも、原作の世界観をあまり損なわずにまとめられていたように思う。しかしやはり、まずは本を読むべき!どことなく懐かしく感じるのにそこはかとなく漂う違和感…その正体を探りながら読み進め、ついに腑に落ちた時の衝撃。 これは是非、活字を追いながら経験して欲しいもの。

1投稿日: 2011.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ緻密に構築された作品世界もさることながら、隅々まで抑制を利かせた文章で激しく心を揺さぶる。さすがブッカー賞作家。

0投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ幻影のような物語。落とせば割れそうな繊細さ。吸い込まれる闇と光のはざまに魂が少しずつ消滅している感覚。いずれ死ぬべき子供たちの成長と聳える巨岩のごとき不動なる社会の個別さが自殺に似た味わいをくれる。一滴ずつ吸引される血液。微笑み。テープレコーダー。

0投稿日: 2011.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ限られた時間を生きる3人の男女の物語。残酷さと切なさが何ともいえない読後感を誘う。臓器移植を扱っているので外野が五月蝿くなるのは常。倫理的に有り得ないとは言え、可能性としての問題提起するのは大切なこと。

0投稿日: 2011.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ【読了直後のメモ程度に】 主人公たちが最後のほうで「かわいそうな子」と評されるが、読者はその言葉は適切ではないと思わされる。そんな小説。 翻訳がとても綺麗で大変読みやすい。『日の名残り』の翻訳が素晴らしかったので期待していたが、それ以上だったかもしれない。美しい文章だが、文体に惚れるというよりは、さらさらと流れるように読み進められてしまう感覚。翻訳文学はいまいちと思っている方にもお勧めできる。ストーリーでも読ませるので一気に読了した。だがそれは同時に、再読する気をあまり起こさせないことも意味する。文章自体に魅力を感じる人よりも、物語を感じたい人向け。だが私の場合は前者の傾向が強いにもかかわらずとても楽しめた。 【追記】場面場面での心情のこまかなゆれうごきの描写が忘れ難く、その雰囲気をつまみ食いするために、やっぱり再読するかもしれない。つまみ食いじゃあホンモノは感じられないけれど。

0投稿日: 2011.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔から、名前は知ってたけど読むの初めてだったカズオ・イシグロ。 すっごい静かな淡々とした筆致で話が展開してくんだけど、いつの間にかすーっと引きこまれていく感じが心地よかった。 映画宣伝用のオビで若干ネタバレしちゃってたのが少し残念。

0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログテレビで映画化された本作のCMを観て、大体の謎を予備知識として入れてしまったのがまずかった。情報量は少なかったけど、かなり予想できる感じで流れてたので… というわけでこれから読む、という方は是非何も知らないまま読んでいただきたい。

0投稿日: 2011.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

移植用に生を受けた若者たちの話。翻訳本なので、やはり訳者の技量によるところが大きい・・・。また、外国人っぽさがやはりなじめない。 テーマや構成などはおもしろいのに、訳者がもったいないことにしちゃっているのがとても残念。

0投稿日: 2011.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人である主人公・キャシーが世話をするのは、ある使命を持った「提供者」と呼ばれる人々だった。 親友が「提供者」となったことで、彼らとかつてともに過ごした施設に思いをめぐらせ、そして、隠されていた真実の扉を開くこととなる。 思ったほど驚愕の結末でもなかったが、良い意味での違和感を与えつつ禁忌的なテーマを淡々と語る文章は、問題提起という棘を読者の心にじんわりと残すことだろう。

0投稿日: 2011.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだか最後まで感情移入出来なかった。現実には起こりえない話、を前提にしてるからだろうか。良い評判ばかり聞いてたから逆にハードルが高くなっていたのかもしれない。 でも肩透かしな感じ。 キャスにもトミーにもルースにもなかなか共感できる所を見つけられなかった。エミリ先生の説明も説得力がなかったし、マダムの言葉にも心を動かされなかった。 世界観というか、構成は貴志祐介の「新世界より」に似ている。大事なことを教えられずに隔離されるように育つ子供たち。 評価は2。いつかもう一度読んだら面白いと思えるかもしれないと言う期待値で2。

1投稿日: 2011.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ過酷な運命に生きる人間を描いた傑作。 閉鎖的な学校、「提供者」という謎めいた言葉などミステリアスで引き込まれる構造が面白かったです。 文章は独白的に淡々と物静かに進み、どこか悲しげな雰囲気に包まれました。読みやすい。 彼らの生き方はた目からは悲劇的ですが、彼ら自身からはそれを上回る生命力が感じられて何か勇気づけられました。 テーマは近代的なSFで、寓意的ともとれますが、やはり人間の力強さ、たくましさに感動します。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

どういうことだろう?と思いながら読み進めていくと、気になっていたことが少しずつ明確になっていきます。何の為に生まれてきたのか、など考える作品。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

いつになったら盛り上がるのかと終始思いながら読み終わった。 私にとってのピークはマダムの涙。 彼らの立たされた状況はとても正常な場所には思えないけれど、 実は自分の立たされている状況もそうなのかもしれないと思ったり。 何か大きな謎が隠されているのではないかとずっと期待したまま 終わってしまった事と、内容がとても静かにむしばんでいく空気とが 重くどんよりした余韻を残してしまう作品だと感じました。 映画も同じような感じで終わってしまうのかもしれないなぁ。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログいつか提供を行うためだけの身体なら、青春をおくり、喜んだり悲しんだり、何かを学ぶってのは意味のないことなのだろうか。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログあまりにも切ない物語り。記憶を辿るように静かに語られるその物語の紡ぎ方に酔いしれる。純粋で美しく、それでいて意地悪で残酷な子供時代、いろいろなものが見え始め、それでいて見えないフリを続ける青春時代。これは彼らの物語であるのに、まるで自分の物語であるかのように感じてしまう。それはとても懐かしく、そして切ない。感情の揺らめきがおそろしく丁寧に描かれていることに驚愕する。 何の予備知識もなしに読むことをお薦めします。

0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ飛び飛びで読み、後半は一気に。最初は容量がつかめずもっとがちなSFSFした話なのかと思ったら、どっこい。エミリ先生登場からはもう衝撃がすごくて。 クローンであった事の描写が非常にあっさり(という言い回しが適切かはわからないけど、説明が全然多くないという点で)だったのが凄いなって思います。 ルースがかなり愛すべき人物で魅力的。トミーとの三人のあやうい関係が段々と読み手とキャスが自覚してく流れはたまりません。私が鈍いだけかな(笑)癇癪もちにはあまり興味がないもんで(笑) でも確かにトミーをとても好きだなとおもう。堪らない位。 ラストの喪失感はすごくて、外で読んでいるのでなければかなりのダメージに泣いてた。 あまりに重いテーマで、簡単にはレビューを書くのを躊躇われるけれど、そのテーマに関してどうこう述べるでなく、あまりに人間らしいやり取りを繰り返し、恐怖や愛情を抱きながら、ただ終わりがある程度見えてる中で生きている彼らは、我々となんら変わりがないのに、と変な気分。我々という言葉をあえて使ったけれど、つまりは殺人が公然と行われてる世界なわけで…でも全然起こりうるよなあと冷静かつ深刻な気持ちです。

0投稿日: 2011.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人とは?ヘールシャムって? 冒頭から、謎めいたものを予感させる回顧シーン。 感情を推し量ったり、思わせぶりだったり、私たちにもよくあるような、子どもたちの日常、友人関係やできごとが語られながらも、見えてくるのは、ちょっと違う世界。 じわじわと明らかになる、自分たちの存在する意味。未来。運命。 「日の名残り」と同じく読みやすく文体。 全部わかったうえで、もう一度読みたい1冊。

1投稿日: 2011.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ思ったより読みやすかった。 反面、想像していたよりもありきたりだった気がする。 こんな社会にはなってほしくないですね。

0投稿日: 2011.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログサラサラとした紙のような読み心地。熱く訴える語り口調がある訳でもなく、ドキドキする緊迫感もない。それでも淡々とあるがままに進む話を読むうちに、不思議なくらい様々なことを考える。ラストに向かうにつれて明らかになる謎と、絶望的な何かを素直に受け入れる主人公を見て、これも何かの可能性の一つなんだとうっすら思いました。名作。

0投稿日: 2011.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

文章の中にもあるのだけど、 便利な生活に慣れた中で、 知りたくないことには目をつむる 自分もやっぱりそうだと思う 弱いのかずるいのか 読み進んで行くうちに、事実が少しづつ理解出来て どんどんと読むことが苦痛になっていった 読み終えた今、なんだかつらく悲しい気持ち

0投稿日: 2011.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ気になっていたが厚いし外人作家の気分じゃなかったところに、借りることができた。ヘールシャムって何⁈って気持ちだけで最後まで読んだかも。しかもこのエンディング…私の希望ではなかった。早速DVDで映画を観よう!と思ったら今月末からレンタル開始とは…早く観たい。どうやって表現してんのかが気になる。

1投稿日: 2011.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公の回想からストーリーがわかっていく構成。 うっすら感じていたことが少しずつ丁寧に明らかにされる。 あるテーマについての本とも友人関係についての本ともとれると思う。

0投稿日: 2011.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ色んな意味での喪失の物語。世界観は多くは語られていないけれど、SF的で色々想像ができる。元気なときに読んでおいてよかったw

0投稿日: 2011.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「介護人」「提供者」という言葉づかいを不思議に思いながら、ヘールシャムという私立学校での生徒たちの生活を読み進む。 普通の学園ものかと思うと途中から衝撃的な学校の目的があぶり出しのように徐々に語られていく。穏やかな語り口で衝撃的内容を少しずつ語っていくところがユニークなところ。つまりは臓器提供人間育成学校だったのだ。 そのセンセーショナルな部分はオブラートにくるんでそれにともなう人間関係に主眼をおいてるとこがこの小説の気品のあるところ。 けれどもう少し肝心の部分を書いてくれないとなんだかピンとこない。過激なのも困るが靴の上から足を掻くというのもちょっとまどろっこしい。それがコンセプトなのは分かるが。 学園生活のエピソードの積み重ねが中心となるが、これがワタシにはあまり魅かれなかった。ディテイルまで想像力が及んでいるところに感心はするが、退屈もする。 ワタシにとっては、同様の趣向としては《私の中のあなた》のほうが衝撃的でした。 イシグロさんの作風は大きいアイデアをディテイルの想像力で埋め静かに語る。というとこでしょうか。

0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ一女性のモノローグによる、抑えの利いた描写から、徐々に全体の歪な世界が明かされていく。 同時代にカズオイシグロがいる喜び。

0投稿日: 2011.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

冒頭から引きずり込まれ、「これは読み始めたら止まらない本だな」と直感しました。 果たしてその通りで、特にラストが近づくと、物語世界にすっかり取り込まれてしまいました。 読み終えても、頭に霞がかかっているような状態で、しばらく現実に戻れません。 読み始めてすぐに、 Nancy Farmerの『砂漠の王国とクローンの少年』が頭に浮かびました。 そちらも、臓器提供のためクローンとして生まれた少年の物語です。 大きく異なっているのが、『クローンの少年』は少年の冒険物語として描かれていることです。 『わたしを離さないで』は、現実を受け入れながら静かに生きる「提供者」たちの人生を、徹底した、淡々とした語り口で描いています。 共通して、人々はクローンを嫌悪し、自分たちとは異なる存在と認識しています。 そこに、自分たちの罪を見るからでしょうか。 臓器提供のために作られたクローンという設定は珍しいものではないのですが、『わたしを離さないで』は、その世界で生きる子供たちを静かに描いている… 底知れない深さを感じました。 いずれ訪れる運命をそれとなく知りながら、気づかないような顔をして生きる子供たち。 虚構の世界に、現実を緻密に織り上げ、複雑怪奇な思春期から大人への葛藤や折々の心の機微、そして仲間との複雑な関係を見事に描き上げています。 通常でも描くのは至難の業と言えるそこに、「提供者」として育てられる子供たちを集めたヘールシャムという特異な環境を絡ませているのだから驚きます。 特異な環境の中でありながら、登場人物たちはありきたりの日常を生きています。 青春のエピソードをひとつひとつ丁寧に描いているところや、大きな秘密から遠ざけられ、囲われて暮らす子供たちの物語というところは、最近読んだ貴志 祐介の『新世界より』を彷彿とさせました。 回想で語られるというところも似ています。 しかし、特異な設定、大いなる秘密などを組み立てると大抵は冒険物語になってしまうものを、『わたしを離さないで』は決してそうはならないのです。 「提供者」たちは運命を受け入れ、仲間と関わりながら生きて、死んでいきます。 主人公の回想として語られるのでとても静かでありながら、ひとつひとつのエピソードは肌触りがありそうなくらいリアルで、生きています。 沈鬱で、救いがないのだけれど、悲観的だとは感じませんでした。 読み終えたこの気持にぴったりの言葉を、私はまだ知りません。

0投稿日: 2011.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ東洋経済で紹介されていた記事を読んで、ずっと気になってた本書。 とても印象的な表紙なので、いつか見かけたら購入しようと思っていたのですが、なかなか出会うことができず、結局東洋経済の記事を読んでから2ヶ月ほど経った時に、ビレッジバンガードで見つけて購入しました。 本書はまさに名作です。 不思議な雰囲気の物語ですが、どんどん登場人物に感情移入し、どんどん読み進めてしまいたくなります。 読み進めれば進めるほど、謎が解けていく。 けど、その謎は知りたいような、知りたくないような・・・。 読み終わってからは、思わす「人間ってなんだろ。そして自分は一体何者なんだろ。」と考えてしまいました。 いい本です。

0投稿日: 2011.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ優秀な介護人キャシーとその親友ルースとトミーの話。 ヘールシャムは提供者と介護人が共生する奇妙な場所。最初は孤児院かとおもったけど、もっと深刻なところだった。「提供」「介護人」など聞き慣れないことばが出て来て、慣れてくる自分にびっくりした。 映画になってキーラー・ナイトレイが出演してるらしい。DVDで観よう!!楽しみ♪

0投稿日: 2011.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ綺麗な文章で静かに淡々と語られていく物語。何処かでは実際に行われていたんじゃないかと思ってしまう。。 自分には理解出来ない人間関係だったけど、登場人物の心情やらが繊細に描かれている。 次は映画を観てみよう。

0投稿日: 2011.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ物静かで抑制された筆致。ある寄宿舎の物語。今となってはもう忘れてしまった子供ならではの残酷さが一人称で巧みに語られる。それだけでも充分な読み応えなのに、この小説の本題は設定そのものにある。それも驚くべき。 読み始めて間もなく「何かありそう」な気配は感じるのだが…。 久々に続きが気になってしょうがなくて、駅のエレベーターでも離せなかった。 例によって映画も気になる。DVDになったら絶対チェックしよう!

0投稿日: 2011.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログある特異な世界で人が静かに運命を受け入れていく物語、といえばこの小説のことを語ったことになるだろうか。 僕らは、自分のおかれた状況を俯瞰することはできない。それでも、生きてく中で、一歩ずつ状況を把握し、また自分自身を外部とすり合わせていく。そうしていく中で、大きくはなくとも確かな手触りとぬくもりを持った何かを自分の中に生じさせ、それを抱えて生きていくのではないか。 何やら抽象的な文章だが、それを文学の形で表現したのがこの小説であり、僕らは、物語という形を通して、このことを自然に受け取ることが出来る。 カズオ・イシグロのインタビューより。 「我々は大きな視点を持って、常に反乱し、現状から脱出する勇気を持った状態で生きていません。私の世界観は、人はたとえ苦痛であったり、悲惨であったり、あるいは自由でなくても、小さな狭い運命の中に生まれてきて、それを受け入れるというものです。みんな奮闘し、頑張り、夢や希望をこの小さくて狭いところに、絞り込もうとするのです。そういうことが、システムを破壊して反乱する人よりも、私の興味をずっとそそってきました。」

0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を先に観てその後にこの本を読みました。あらすじはわかっていたので衝撃などはありませんでした。何より文章がきれいです。これは訳者に因るところが大きいのかもしれませんがとても美しい表現が多く読んでいて澄んだ気持ちになれました。映画の後すぐに原作を読んだのには訳があり、著者が本当に言いたいことは何だったのだろうと考えたからです。幸いにもクローン人間作成ではなく臓器のみを再生する方向になり著者の危惧は回避されたように思えます。それにしても酷な運命、提供も数回にわたり行われまるで物としての扱いです。かなり極端な状況を登場人物たちの静かな行動、思考で描いています。もっとも残酷なのは彼らのためと信じヘールシャムを作ったエミリ先生たちかもしれません。『作品を持って行ったのはあなた方にも魂が-心が-あることがそこに見えると思ったからです』と、この言葉は酷だなと思いました。またこの本には別の一面もあります。キャシーの揺れ動く気持ちがとても人間らしいのです。妬んだり失言したり反省したりする姿にほっとしました。著者の本心はわかりませんが、難しく考えずに読むのもいいのかなと最後は思いました。

0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ読まなくても良かった。よく分からなかった。なぜ自伝的独白を 読まされているのか。読み手は誰か。家畜からか。家畜へか。 なので感想は錯綜する。

0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ珍しく小説を読んだ。友人のブログで、印象に残った本として取り上げられてて気になったのと、表紙をどこかで見かけた記憶があったのと…。たぶん他のブログでも取り上げられていたのだろう。 一人の少女の一人称で語られる、彼女の半生の物語。映画化されたらしいが、概要すらまったく知らずに読み始めたオレは、途中までまったく話が読めない。「なんだ? この学園ドラマっぽい話は? 純文学っぽい雰囲気だが、なぜヤツはこれが印象に残ったのだろう?」 そう思いながらも一心不乱に読みふけっていたのは、カズオ・イシグロ氏の文才と、土屋政雄氏の翻訳力の賜物か。 SF だと気付いたのは半分ほど読んだ頃だったろうか。もっとも、背景設定は SF だが、物語はあくまでも日常なので、 SF っぽい雰囲気は微塵も滲み出てこない。だが、哲学や、社会正義、命の重みや、人生の希望、そして愛など、文章に現れないそれらを、読む者に想起させるのは、このあたりからだ。 なるほど。これは名作だ。確かに印象に残る作品だった。この著者の他の著作も読みたくなった。 若い頃、徹夜で読みふけって、翌日、会社を休んでしまった "アルジャーノンに花束を" を読んだ後の感覚に似ている気がする。

0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物の感情の揺れが緻密に描かれていて、彼らが過ごす日常の風景が頭の中に構築されていく。大きな川を流れる小舟にのっていて、その流れは雄大で清流で心地良い。あまりに広いため先が見通せず少しの不安を抱きながら。文学というのはこういうものを言うのかなとおぼろげながら理解した気がした。

0投稿日: 2011.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログヘールシャムという、臓器提供のために作られたクローン人間を教育する施設で起きる様々な話。 話がいったりきたりだけど、途中途中でちゃんと繋がる感じ。 クローン人間の心の変化をもとに書いてる話だけど、人間の感情と全く違いはなかったなーと思う。

0投稿日: 2011.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログすごい設定なんですが、その中でのキャシーとルースの関係の描き方にとても共感した。美しくない友情。逆に二人の関係性がとてもリアルなので、小説の中の世界を現実の世界と重ね合わせられる。 映画もみてみたいな。

0投稿日: 2011.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ迷路に迷い込んだような感覚を楽しみながら、読み進められる 読書の楽しさを味わえると思う 全体に流れるもの悲しさがなんとも言えず、良い 一気に読み終えられます

0投稿日: 2011.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオイシグロの本は「わたしたちが孤児だったころ」も読んでみたけど、途中で挫折。だけど、これは最後まで読めた。 この人の本の特徴は記憶。 過去をふりかえっていく。 全部ばらばらなようでいて、ひとつのことにつながっていく。 丁寧に読みたい一冊。 イギリスの古い建物や風景といった、映像が目に浮かぶような本。 どことなく退廃的というか近未来的というか、モノトリアムな気分に駆られる。 かつては、あったけれど、もうどこにもない何かを探している気持ちになった。 読み終わった後の感触はちょっとほろ苦い感じ・・・。悪くはないけど。ってところ。 また違う気持ちのときに読んだら、違う見方で読めるのかな?

0投稿日: 2011.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログまず感じたことは、その純粋さ。この物語は、主人公の視点で語られているのだが、その語り口はとても「普通」だ。ネタバレになるのであまり言わないが、この本の主な舞台になる学校の生徒は、「時が来れば他者のために身を捧げる」と言う過酷な定めを背負わされている。しかし彼らはその定めを受け入れている。その上で、短い「人生」を全力で謳歌しているのだ。悲壮感などまるで感じない。純粋に、ありふれた日常をおくっている。「背負わされている」という言葉を使う、かわいそうと思うこちらが申し訳なくなるほどに。日常と言う世界が彼らを離すその時まで「純粋なラブストーリー」を生きた彼らに、きゅんときます(*^^*)

0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと、読み進めよう、読み進めようと思っていて、100ページ手前で挫折していた。「わたしを離さないで」のテープが出てきてから、一気に火が付いて、一晩で読了してしまった。 ありえない世界観の上に構築された、こまやかな人間関係。抑制が最後まで効いた小説。 カズオイシグロ、そんなにいいの、とか、言っててすいません。

0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログおそろしく静かな小説。 話の核心にはとりあえず触れません。 この小説の何がこんなに静かで悲しいかというと、 自分の運命に誰も抗おうとしないことだと思った。 普通はこの状況を疑問に思って立ち向かうけど、 それを当然のように受け入れてしまうかなしさ。 それは、そのもの故なのか。 自分の中で読書というものを見直すことになった大切な一冊。 twitter読書会、7月の課題図書。

1投稿日: 2011.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ文学の講義の時に一部のみ読んだ時は、何故か"人間"の世界の話だとは思えなかった。その後、映画でこの話に再会し、衝撃を受けた。 クローン人間の意義。人はみないつか死ぬ、という現実。キャシーとルースの関係。エミリ先生とマダムのしてきた事…

0投稿日: 2011.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公たちの運命。一緒に追って行くんだけど、読者はみんな、少し早く気付いちゃうんだよね。後半はもうずっと、うわ、うわって泣きそうになりながらももう読むの止められなくて。一気に読んでしまった。 映画化もされたね。すごく気になってる。予告編見ただけで うっ ってなってしまった。

0投稿日: 2011.07.22