総合評価

(1380件)| 415 | ||

| 462 | ||

| 289 | ||

| 45 | ||

| 13 |

powered by ブクログ

powered by ブクログわたしを離さないで/カズオ・イシグロ #読了 全体を言うと、ある施設での子供達の生活から始まるこの小説はとある事実からかなり世界が歪む。 ある意味世代間格差のメタファーとも読める。生まれつき「持たざる者」に悲しみとそれでも生きていくことの残酷さを描いたようにも見える。 物語の全体を包む現実と不思議な世界の関わりは村上春樹を彷彿させ、イギリスでもそのように読まれているのではと思った。

0投稿日: 2026.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物たちの置かれている状況や世界観は現実に存在しない異様なものである。 その異質さによって読み手は興味をそそられるが、だんだんとその異質さが当たり前のように感じられる説得力がある語り方だった。 実際、物語が進んで彼らの置かれている状況が明確になっても、読んでいる側はそれが当たり前のように受け入れられるような作品だった。 そのような特異な状況の中で描かれるのは、登場人物たちの繊細な人間関係の描写である。 自分たちとは異なる環境で描かれる、人間関係における微妙な心の動きを描かれることで、よりリアルに感じることができた。

0投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログあらすじに惹かれ、書店で購入。半年ほど積読していたものを読了。 冒頭、軽やかで明るい雰囲気だがどこか閉塞感の漂う施設の真実がわかっていく描写は読んでいてどきどきとした。 臓器移植がテーマで、全体を通して考えさせられる本、なのだが、わたしはそれよりも、会話の節々で描写される細かな仕草や言葉のやりとりに、ああー!この気まずさ、絶妙な動揺、居心地の悪さ、どれもわかる!と苦しみながらも共感しっぱなしだった。人々のやりとりの中で代わる代わる移ろっていく微妙な感情への繊細な描写がさりげないが、とてつもなく鋭いと思った。 絵描きの端くれからすれば、絵に限らず作品を残すとはどういうことなのか?自分の生み出した作品を否定されること、受け入れられることはどういうことか?について切実に描かれており、印象に残った。

1投稿日: 2026.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ第128回ビブリオバトルinいこま「映像化・ノベライズ化した作品」で紹介された本です。 2025.12.21

0投稿日: 2026.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キャシー、ルース、トミーの微妙な距離感は何なんだろう。ただの三角関係だろうか。トミーからキャシーまたはルースにアプローチする場面は印象に残っていない。であれば、トミーの魅力はどこにあったのだろう。目立つ子供ではあったが癇癪持ちで扱いにくく、ヘールシャムの生徒同士で尊敬を受けるバロメータである「どれだけいい作品を作れるか」という点ではからきしである。しかし、キャシーもルースも他の男性とも関係を持ちながら、最終的に大事に思っていたのはトミー。この点に限らず、本作は色々な問いを立てることができるように思う。 読書中の予想として「作品」は何かの犠牲者である生徒それぞれの記念品ではないかと考えていたが、「生徒たちに魂が、心があることが、そこに見えると思ったから」という旨の理由には踏み込んだものを感じ、圧倒された。 逆にルーシー先生が「努力してもできないなら、生み出さなくてもいい」という旨の発言をし、それがトミーを変えたのも面白い。作品を作らせるのはエミリ先生の活動のためでもあり、それによって図工が苦手なトミーは苦しんでいた。生徒たちを保護するべきなのか、それとも一般人と同様に扱うべきなのか、各人の葛藤が読み取れる。

5投稿日: 2026.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

前情報が「信用できない語り手」しか無く、この言葉を理解できていなかったため、変に期待して読み進めてしまったためあっさりとした読後感になった。 この本は、というかカズオイシグロというかキャシーは(トミー〜ヘームシャル含め)記憶をテーマにしていて、p426に一度だけ「これをお読みの方も」と出てくる。これは、私が途中から感じていたこの回想は誰に向けてと語りだろうというものの終着点であると感じた。つまりキャシーに、ヘームシャルのことを、読者である私たちが教えてもらう体験型小説のような感覚のため、没入して読めたのかもしれない。 回想形式で進められて行くためたった1人の語り手であることに気付いてからその文章の一行一行の大切さ、含まれていることの多さに気付いた時、この小説を面白いと思えた。 437 1、遠くに体育館〜 →絶対ヘールシャム(ヘールシャムはもう失ったらしいので違う) 2、地平線にポプラ並木〜 →〜の道にに違いない(これも違う) 1、2からの、スザンナ・C発見なので、これも勘違いだろう 綺麗な三段階 つまり、もうキャシー自身が、”存在して欲しい記憶”へと変えてしまっていることから、「信用できない語り手」であるといえる。 438 ーとくに下側の有刺鉄線にー キャシーは、ゴミとトミーを捨てられた存在(もう、世に必要のない存在)として重ねてしまい空想を禁じたのか なぜ”とくに有刺鉄線に”を書きたかったのか →トミーは(同ページゴミの表現”遠い水平線からやってくるように”)子供の時からずっと考えていた最後の希望(提供延期)を、真実を知ることにより破り捨てられた(大人になり始めての癇癪のシーンより) 。それは有刺鉄線でボロボロになったビニールのように。 など、結局想像に過ぎないが、ラストだけでもこれほどある。とても楽しい。 総じて、面白い小説と感じた。

0投稿日: 2026.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

文章の所々にこの本の世界の残酷さが織り交ぜてあって、読み進めていくうちに世界観を理解することになる。 最終的に提供者になると分かっている環境で、逃亡する人がいないことを不思議に思った。諦めから来る義務感なのか、責任感なのか、どうなんだろう。

0投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ無駄な装飾が無く淡々と進むのに、惹きつけられ深みのある文章だった。ある意味近代的なテーマなのに古典のような安定感がある。 また幼少期から思春期を超え、大人になるまでの登場人物の絶妙な関係性の揺らぎがものすごいバランス感覚で描かれていて、ノーベル賞作家の格の違いを感じた。

8投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分達のオリジナルのための人生。この世界の真実の方が私個人としては気になるが、その点に重きは置かれず青少年期からの人間関係がメインの小説でありました。あまり好きなタイプの小説ではありませんでしたが、まあまあ面白かったです。

0投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログお話としての面白さはそれはそうとして、読んでて印象的だったことが色々とあったので書いてみる ・読み始めた日に仕事で調べたことがあって、出てきたパソコン知恵袋みたいなページの質問者の名前が主人公の名前だった。キャシーH。これ、すさまじい偶然じゃない?しかもそれに答えてるのがAIっぽいのがまた面白すぎる。読んだことある人だったのかな?ユーザーネームとしてめっちゃセンスある。巡り巡ってこんな偶然が知らないところで生まれてるわけだし。 ・1ページ目読んだ途端に、前読んだ執事のおじいさんの話の情景が浮かんできて、まぁそれは同じくカズオイシグロが書いた「日の名残り」なんだけど、 「日の名残り」とそのお話の内容が結びついてなかったから読んだこと完全に忘れてて、この本を選んだのも「日の名残りとどっちにしようかな〜ま、こっちでいいか」って買ったくらいだったのに、読んだ途端に思い出したのです。これもすごくない?文体が脳に刻み込まれてたのかな?カズオイシグロすげえってなった。 ・主人公の性格というか語り口に、なんだかサークルのある後輩の子を感じた。なるほど、こういう人が主人公が長々記憶を語るタイプの小説の主人公になるのかと思った。 ・小学校の頃のあの絶妙な人間関係を思い出した。仲良しグループの中のちょっとしたチクチク言葉とかいじわる、めっちゃ低俗でムカつくねんな!そんで自分だけが大人みたいな気持ちになる。その子の嫌なところ羅列できるほどあるのになんだかんだ嫌いになれないし、気づいたら何事もなかったかのようにまた遊んでるあの感じね。

0投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

話の中で出てくる主人公の友達に対する複雑な感情は共感できるものもあり、共感できなくても何故か懐かしい気持ちにさせられた。ハッピーエンドとは言えず、決まった運命どおりの最後を迎えることになる。最後キャシーは自分の人生をどのように振り返ったのか。後悔したのだろうか。キャシーは3人でいることの関係を強く重視していたと思う。だから自分のトミーに対する思いを封じてでも、3人でいることを選んだ。自分も含め、誰かが1人だけ除け者になることを嫌がっていた。最後のシーン。キャシーは1度だけ空想を許した。これはもっと早くトミーと一緒になりたかったという空想だったのではないだろうか。3人でいることを重視したことを後悔してしまったのだろうか、それは言い過ぎかもしれないが。

0投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ出口が見つからないまま終わってしまった。でも平凡な人生だってそんなものかもしれない。まだ未来があるとか思いこんでいるだけで。

0投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語の設定、主人公たちが核心に迫る過程は勿論面白かったですが、何よりも、著者の表現力が素晴らしかったです。 情緒あふれる表現はあまり多くなく、比較的簡単で丁寧な言葉のみで語り手が思っている事、感じている事がありありと伝わってきます。また、話題にする出来事が生き生きとしています。誰しもが持つ大切な記憶を覗いているようで、ノスタルジーを感じることができました。

10投稿日: 2025.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログイシグロの作品って、今にも駆け出しそうなのにずっと腕を掴まれてるような感覚に陥る。細部をしっかり見せて静かなフィナーレを迎える、そんな感じ。この本もそうだった。青空が広がっているはずの描写でさえも少し灰色がかっていて常に唯ならぬ空気を纏ってる。 ディストピアとは思わず読んだので心の準備ができておらず...。人生を全うするのが最善と言われているけど、彼らもそうなんだろうか?介護し提供するだけ人生が最善?...そんなのあまりに悲しすぎる。 私にとって死は常に意識しているわけではないから、突如その場面に出くわすと恐怖を覚える。なら彼らは?意識せずとも隣にある死と向き合いながら前向きに生きることはできるんだろうか。

1投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

途中までは退屈な思い出話を聞いている感覚だったが、ヘールシャムの存在理由がわかるにつれて、自分が彼らの立場だったらどうするだろうと思い悩んでしまうような話だった。 どこか運命を受け入れつつも、愛し合おう、幸せになろうとする姿に切なくなった。失うと分かっている人を愛するのは幸せなんだろうか?

1投稿日: 2025.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

確か中学の英語の教科書にこの本が載ってた気がする。ブックオフで見かけて懐かしくて購入した。 最初は、介護人とか、提供者とかよくわからなかったが、その意味が分かるようになると、ぞっとしたというか、科学の発達によってこんな世界が出来上がる可能性もあるのかと考えさせられた。 提供者は臓器提供をするために生まれてきた人。主人公たちはその提供者となるために生まれてきたクローン人間。それが話が進むにつれ明らかになる。 学校の中の人間ドラマで、ほのぼのした感じなのかなって思っていたが、実際はその反対だった。 科学が発展したとしても、臓器提供とかのためのクローン人間を生み出すことが倫理的に許されないことであることは確かだが、この本を読むと、もしそのようなことが起こった場合、そのクローン人間たちにも人格があって、恋をして、願望があるということが痛感させられて、もしそうなったら人類はどんな存在になるのだろうかと思った。神か。

0投稿日: 2025.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なかなか残酷で悲しいお話。表紙だけ見ていると、正直こういう話だとは全く予想していなかった。 何と言えば正しいのだろう。物語が淡々と進み、淡々と悲しい事がたくさん起こる。そこに諦念や怒り、憎しみも感じづらく、年頃の子達がよくある悩みや不満をぶちまけている様子が物語の大半だ。 こういう子ども時代を過ごせることは幸運なのか、幸運とも言えるかもしれない、ただ、そもそも臓器提供をする為だけに産まれてきた子達がいる事が衝撃ではないか、その視点からみると、エミリ先生たちが行った事は、自己満足の欺瞞かもしれない。それに翻弄されたキャシー達は一体何なのか。まだ自分の中でうまく感想が言えない。 読み手によって評価も感想も180度違ってくると思う。ただ、面白い作品であることは間違いないです。一度手に取ることをオススメします。

2投稿日: 2025.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳が直接すぎるので、片言の外国人がナレーションをしているような感じで、読むのに結構苦戦してしまいました。 もっと日本語に崩していいと思いました。 ノーベル賞を取るほど作家の作品なので、多くの人に評価されているのだと思いますが、翻訳がもったいなかったです。

0投稿日: 2025.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は何となく退屈で、途中で読むのをやめようかと思いましたが、全体に漂う奇妙な雰囲気と、いくつかのテーマ(提供など)が気になって、読み進めていくうちに、少しずつ状況が明らかになって、途中からは猛スピードで読み終えました。 残酷な現実や少しだけの穏やかな時間が、淡々とした語り口とは対照的で、強烈に印象に残りました。 同じ著者の別の作品も読んでみたいと思います。

0投稿日: 2025.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログキャシー、トミー、ルースの三角関係 ヘールシャムでの生活、コテージでの日々 閉ざされた運命の中で、人はいかに生きるのか? キャシーの語り口でナラティブに淡々と。

0投稿日: 2025.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ再々読。 初読の時はシーンの意味を考えながら読んだせいで、読み終わるまでにけっこう時間がかかったような気がする。そして、全体に漂う不穏な空気にすっかり引き込まれて読んだ。 再読の時は、伏線を拾いながら読んだから、やっぱり時間がかかったように思う。 今回はただもう純粋に楽しみとして読んだからか、あっという間に読み終わってしまった。 3度目になって、さまざまなモチーフの意味にも意識が向くようになってきた。 たとえば、湿地の難破船。どこにも行けずにそこで朽ちていくだけの船は、提供者たちに自分たちの運命を感じさせる装置になってる。 ラストシーンの、有刺鉄線に引っかかっているたくさんのゴミも、とても象徴的。ノーフォークはイギリスのロストコーナー、という表現が基調にあるから、提供者たちがイギリスで日影者どころかゴミのように扱われていることが印象付けられる。 人の形をした、遺伝子的には人でしかない生き物を、臓器提供のためだけに誕生させ、育てることの非人道性を、この作品は声高には言わない。けれど、キャシーをはじめとする登場「人物」たちのありふれた諍いや恋愛や嫉妬や友情を、読まされれば読まされるほど、痛みが込み上げてくる。 「救世主きょうだい」の記事を読むと、なおさら、複雑な思いが増す。 https://globe.asahi.com/article/11581685

4投稿日: 2025.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログまずページを開いた印象、文字多い。。端から端までびっしりと文字で埋め尽くされている。 正直かなり読み辛かったが、ページをめくる手が止まらないという不思議な読書体験。

0投稿日: 2025.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

最初は翻訳感が強い文章で、背景もイマイチ読めないまま外れかな、なんて感じで始まるものの、途中でだんだん引っかかるものが出てきて、その違和感がだんだん形になっていく中で一気に読んでしまった。 ある種ディストピア的でミステリ的で、最後も別に明確に終わりがあるわけではない、という点で個人的には消化不良感がある。 最終的には提供者として死んでいく。その中で幻かもしれないが人生の素晴らしさ、それは主に創作とこの小説の中ではされてると思うけど、それを味わえたことをよしとしているのか、いや残酷だというところなのか、そこの判断はある種委ねてるのかなとは思う。

0投稿日: 2025.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこの作品の肝である残酷な事実を除いて読むことが出来たとして、幼馴染の3人とその思い出の場所に馳せる思いは、まんまと語り部のキャシーを肯定するかもしれないけど、その設定を受け入れればルースやトミーと肩を組みたくなる。

0投稿日: 2025.11.20 powered by ブクログ

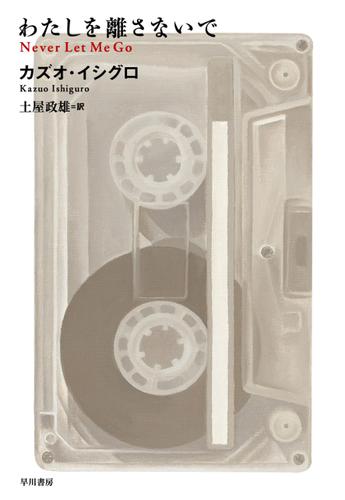

powered by ブクログ学生の頃、ドストエフスキーを読んで訳が分からず、今もまだ読み返せていないのだけど。先生がドストエフスキーは物語の中で色んなことを語っていると言っていた。 イシグロさんも、本作で、ここでは語り尽くせないくらい多くのことを語っていると私は感じた。 世界はSFとも言える、とても冷酷で無慈悲で、でも多分実現可能な社会。 その奇怪な世界において、子どもたちの心は、とても鮮明に映し出されている。 ヘールシャムは学校であり、家であり、故郷。 先生は親であり、生徒は友であり、恋人であり、家族でもある。 子供達の未来は、決まっている。 この圧縮された世界は、あまりに残酷だ。 だけど、キャシーの語るヘールシャムは、とても豊かで美しく見える。 彼ら生徒は、みな宝箱を持っていて、大切なものをそこにしまってる。キャシーはカセットテープ。 そのテープを聴いて、クッションを赤子に見立てて踊る。「ベイビー、わたしを離さないで」 その様はまるで、古い世界を抱き、新しい無慈悲な世界の訪れを待つようだったと。 幸福というのは、どこへ行くとか、なにになるとか、なにを持ってるとか、そうじゃなくて、もっと内面的な世界にあるんじゃないだろうか。 キャシーにとって、トミーと一緒にノーフォークへテープを探しに行った日は最良の日だった。 ノーフォークに打ち上げられる、失ったものの一つ一つは宝箱の中身なんじゃないだろうか。 今、人は豊かで、人生をどう生きるか選ぶことができる。 でも、多くの人はその自由を行使できてないんじゃないか、と思う。 人生は流れの早い川のようで、互いに相手にしがみついている。でも最期は手を離して、別々に流される。 いつかは使命を終えることが決まっているのは、わたしたちだって同じで、変えられない。 苦しいことばかりだと思う。 生きるのは辛い。 でも、わたしにとってもノーフォークがあれば、と思う。 いずれ、そこに流れ着くんだろう。

15投稿日: 2025.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中まで何の話かわからなかったが、事実が明るみになりはじめる第2章後半からは、どうなっていくのか気になり読み進めた。 キャシーとトミーには、淡々とした中でも確実に存在する希望と諦めを感じたし、最後死を受け入れるしかない提供者の運命と、ささやかな人としての一生がいかに儚いながらも美しいかを、描写から直に感じるのではなく、キャシーの日常とそれに対する回想、憧憬にふれることで、想像させられた。

1投稿日: 2025.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ訳文だからか、読むのに難儀しました。 けれど読後はじわーっと来る。 人間存在ってなんぞや。 アンドロイドに教えられる。

0投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ回想を追体験しながら徐々に明かされてゆく真実。語り手の記憶に基づき物語が進行することで、読者はのちの結末を予感しながらも、その細部の主観的な現実を受け入れてゆく。記憶の曖昧さや運命の抗えなさを精緻なディテールで描かれていた。

9投稿日: 2025.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

何喰ったらこんな残酷な話を思い付くのか?と言うほどに救いのない話だった。 教育を経ているとは言え、非人道的な使命を当たり前のように受け入れて疑問にも思わず反抗も逃げ出しもしないのを見るに、悲しいかな結局彼らは制御された家畜でしかないと言うことなんだろうな。作品内で"魂"について追求しつつもそれすらもコントロールされた心底悲しい存在でしかない。本当に残酷。 作品全体がキャスの回顧録と言う体裁も疑うべきもので、通常の人間と彼らが感じる外界からの刺激や情報の感じ取り方も実はまったく違うものなんじゃないかな。キャスの目から見た世界は存外優しく穏やかなものだけど、先生やマダムの働きかけやヘールシャム以外の施設の話を通して想像するに現実の彼らの扱いは決してそんなに優しいものではないんだと思う。 いわゆる"信頼できない語り手"そのもので、この作品自体がそうしたコントロールされた目線、何ならこの回顧録自体がコントロールされたものと言う作りになっていることがさらにこの世界の残酷さを際立たせている。 ほんと何も救いがなく、やるせなさや切なさすらも上書きする暗くて寒さのある作品だった。

0投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供のためのクローン人間を育てる施設…はて、どこかで聞いたことがあるような?と思いながら読み終わったあと調べてみたら、約束のネバーランドの元ネタになってるらしいと聞いてなるほどね、となった。約束のネバーランドの方はなんとなく話を聞いてただけだったから、こっちを先に読めてよかったと思う。設定に結構SF味があるんだけど、全体的に派手じゃなく、本当にあった話かのようにリアルに感じられた。謎が徐々に明かされていくどきどき感もあった。なにより、登場人物たちの複雑な感情の揺れ動きが言葉や行動の一つ一つ、すごく丁寧に描かれていて、思わず感情移入して切なくて何回も泣きそうになった。切なく、印象的な美しいシーンもたくさんあって、大好きな物語の一つになった。

1投稿日: 2025.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

鳥籠の中で育てられたもう一人の私たち 幼さが微笑ましくもなにか仄暗い影が纏わりつく第一部、将来の暗い影を意識しつつも一瞬の青春を謳歌している第二部、大人となり犠牲として消費されていく第三部、淡々と、それはもう淡々と、イシグロでなければ書けなかった筆致ではないでしょうか。 『クララとお日さま』と同様に訳文がやや独特なので原書も読んでみたくなりますが時間もなければ英語力もかなり落ちている(泣 2005年発表。ドラマサイトのコメントより…舞台はイギリスとされているがイシグロ氏はもっとも日本的だと考えている。 カズオ・イシグロのコメント https://www.tbs.co.jp/never-let-me-go/original/

5投稿日: 2025.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

子どもたちの暮らすヘールシャムはどこか暗い雰囲気を感じる施設だと感じ、それがずっと心に引っかかっていましたが、読み進めるとその原因が次第に明らかになっていき、その度に衝撃を受けました。 臓器提供を目的に作り出されたクローンに教育を受けさせる。それは本当に必要なのだろうか。人間らしく育てた先にあるのが、臓器提供でいいのだろうか。私には安易に答えが出せませんでした。切ない気持ちが残りました。

5投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ綾瀬はるか主演のドラマが大好きだったので、だいぶ前から原作の存在は知っていた(舞台が日本ではないというのも知っていた)が、なかなか読む機会がなかった本作。三浦香帆さんのYouTubeでもカズオイシグロ初心者にはこれがオススメ、ということで、ようやっと手を出しました。面白かった〜! 信頼できない語り手として名を馳せている作者だということも存じてあげてはいたけれど、やっぱりドラマで内容をだいぶ補完された頭ではその醍醐味を楽しみきれず、綾瀬はるかと水川あさみと三浦春馬を思い浮かべながら、ドラマをおさらいしているような感覚で一気読み。それはそれで楽しかったし ドラマ版でお気に入りだったマナミというキャラクターはドラマオリジナルだったと知れて、アレンジが良い方向に活きた脚本だったんだと今更思うなど。 語り口が完全に一人称なのとですます調なので最初は新鮮だったけど、意外とこういうのも好みだと気付けたのもよかった。テーマは非常に倫理的で、ここまでではないにしても脳死の人間の臓器移植をどうするか、というようなテーマはずっと議論され続けてきただろうし、全く考えられない世界観ではないと思った。こういう人間を、世界をつくってはいけない、という、ディストピア小説のような側面も持った小説。

0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ10年程前になるだろうか。当時のドラマは衝撃的だった。私が介護人だったらどう思うだろうか。私が提供者だったらどう生きたか。知っているようで知らない生まれた意味、生きる目的。 それにしても、読み終わるのに時間がかかってしまった。

0投稿日: 2025.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

静かで悲しい話だった。 主人公が半生を振り返る口調がたいへん抑制がきいてきて冷静で、あとルースが嫌なやつすぎて、そして長くて、ページをめくる手が鈍った...けど、ラストスパートのヒリヒリとした切実さは胸に迫るものがあった。運命が悲しいし、やるせないし、おそろしい。 マダムとエミリ先生の、無自覚な残酷さ(むしろ人格者だくらいの自負すらある)、こわい。 ふたりの運動によって主人公たちに豊かな感情が生まれ、そして絶望する。もし大きな変化の波の中にあっても「私たちの人生はこれがすべて」...。変えられない運命なら期待を持たせるような教育自体が悪なのでは?いやそれでも彼らに大切な人とあたたかい記憶ができるなら無意味とは言えないか...いろいろ考えてしまうな。 沼地の難破船を3人で眺めるシーン、静かで絵的で美しかったな。

0投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろかった 作者の人への深い洞察が垣間見える作品だった。 最後の方はつい読み込んでしまった。 旅先で読みたいような作品だった。

9投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルが良い。 「ヘールシャム」という施設でたくさんの子どもたちが育てられいる。 はじめは孤児院的なところかと思っていたが、徐々にそうではないことが明らかになっていく。 独特の切り口で描くから不思議なことが、そうじゃないように思えてくる。「ヘールシャム」と子どもたちの謎自体は描きたいものの中では大した問題ではなく、キャシーという主人公の内面をずっと丁寧に描いている。 普通の人だったらわざわざ言語化しないようなことまで言葉にするから人間だなあと突きつけられる。なるほど、それが狙いかと読み終わって気がついた。ずっと人間のことを書いている。 キャシー、ルース、トニーの三人。変な関係。ルースは自分が手放せるとわかるまで、トニーをキャシーに託せてないんだよな… キャシーもぐるぐる考えすぎてしまう人。

0投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっと不思議な青春小説といった雰囲気で淡々と進むけれどゾッとする話。オカルトっぽくないから余計に怖い。 ノーベル賞作家の作品って余り読んだことが無く期待もしていなかったけれど凄く面白かった。

0投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオ・イシグロ「わたしを離さないで」読了。石黒正数のマンガ、天国大魔境が好きだ。それに登場する孤児院高原学園がへーシャムと似ているなと思った。臓器提供を目的に産み出されたクローン人間の自我と苦悩が切なく描かれ静かな余韻が印象に残った。書いて気づいたがそういえば著者名似ているな。

0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公キャシーの回顧録という形で小説が進んでいく。 最初の3分の1ぐらいから奇妙な設定が散りばめられて 最後にすべて明かされる。 なぜクローン人間作成に犯罪者の遺伝子を使うのかは明かされなかったが 特に主人公の人生が向上したわけでも革命が起きたわけでもなく日常として臓器提供者の人生が描かれる。

0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ霧の中でなーんも見えなくて手探りで進んでいくうちに何かをつかむ。後で明るいとこでそれを見たら、とんでもなくおぞましいものだった。って感覚。 「介護人」「提供者」「保護官」などの耳慣れない単語が、主人公キャシーの追憶を通してだんだん形を成していく。キャシーの淡々とした語り口も相まって、その過程がとてもグロテスクだった。彼女にとっては「それ」が「使命」として当たり前のこととされているのが、不気味で… でも、私の感じた不気味さと裏腹に、キャシーは友達と過ごし、好きな人と愛し合い…彼女の人生を送っていく。 全て読み終わった後に、「私と彼らの違いってなんだろう」とぼんやりした。

9投稿日: 2025.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なんて悲しい話なのか、と思いながら読んだ。主人公であるキャシーらは、臓器提供のために育てられたクローン人間である、という設定はそれ自体大変ショッキングな内容だが、読者としては、物語が進むにつれ、直接な言及はなくともなんとなく察せられるようになっていて、いつの間にかそれを知っている、ということになっている。それはまるで、主人公たちが、知るともなしにその事実を知って、いつのまにかその事実を受け入れているというストーリーをなぞっているようだ。そういう体験を、実に周到に用意しているように思う。そして、そのこと、つまり、自分たちがいつのまにかその事実を受け入れてしまうということが、とても残酷なことだと気づく。主人公のパートナー(といっていいのだろう)トミーが、些細な理由で癇癪を爆発させているのは、その事実を感づいていたからではないか、というくだりが最後の方に出てくる。本当はそれだけ抗わなくてはいけない、そういう運命のはずだが、彼らは何もわからないままに癇癪を爆発させることしかできない。すごく悲しい話だなと思った。でも、直接描かれているのはとてもリアルな人間関係のぎくしゃくだったりその中で通じ合う気持ちだったりする。そうして気持ちが通じ合う瞬間の尊さも、悲しさを増す要素のような気がする。

0投稿日: 2025.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア的世界。 大きくネタバレになるけど、臓器ドナーのためにクローン人間として生まれ、育てられた人達の話。 やがて臓器は提供され、使命を終えていく。 正直、SFとしては、突っ込みどころが色々あったり、胸糞悪い展開で、決して好きな物語ではなかった。 カズオ・イシグロの作品を初めて読みましたが、しかし、なんと人の心情を読み、描くのが上手なんだろうと思いました。 作中での人間社会は、クローンの人間性に目を向けようとしませんが、紛う事なき人間描写です。 おじさんであるはずの作者が、よく女の子の心情をここまで描けるなと思いました。リアルすぎて、辟易するぐらいに。 終盤に向かうに連れて、作中のクローンも、人間も、人生の全うの仕方に大きな違いはないなと強く感じました。 当然、自由や人権だったり、臓器の提供という強引な終焉、倫理的にあり得ない差はあるものの、人間もクローンも心は同じで、つまりそれは、人間は、作中のクローンよりも猶予はあるものの、いつか来る死を前に、どう実存していくか、どう心を育んでいくかに他ならない事と思います。

0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間であるということはどういうことか。 誰かの犠牲のうえに成り立っている何かを見ないふりをする社会をあなたはどう感じるのか。 を問う作品であると同時に、残酷な未来を受け入れていても、それでもなお誰かを愛し、傷つけ合い、想う人間の姿を描くことで、人間の美しさ、儚さ、愚かさについて考えることをさせる作品だった。 問いに対する答えが用意されている作品ではなく、また登場人物が抱えているだろう諦観以外の感情を激しく書くようなこともされていないため、読後の余韻やざわつきが凄まじく残った。 (なお、原作で読んだほうがいい作品かと)

3投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

物語を通して漂う不穏な空気、終盤にかけて「臓器提供」、「クローン」、「手術台」といった直接的な言葉で分からせられる地獄の中で「わたしを離さないで」というフレーズが刺さって、頭の中をぐるぐる巡っていた。 クローンが作り出した絵画や詩に映る魂、友情、愛の在り方、それを人間達はどう見るのか等、単なる悲しみや切なさだけでなく、ヘールシャムの風景をはじめとした光のようなものも見えて、余韻が美しかった。

0投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログわかった上でもう一度読みたいと思う小説 表情や雰囲気、言葉の語尾や些細な動きで揺れ動く人間関係や感情がぼんやりと伝わってくる感じで、 第三者目線で俯瞰して見ている不思議な感覚を味わった

1投稿日: 2025.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

あまりに良かった。最後の終わり方が美しすぎて余韻に浸っており、感想も書けなかったし、別の方を読む気にもならなかった。 「記憶」を一つのテーマにしているとのことだが、知らずに読み進めた場合、そのような印象を受けなかった。のちに見てしっくりきた。 友達に勧めて貸している。感想を聞くのが楽しみである。

1投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ全てを書き切らないこと、教えないことがヘールシャムの保護官の方針だったそうだが、この本にもその要素があった。そのためだろうか。終始どことなく漂う不安と不気味さが、この本を先に先にと掻き立てた。 ただ、それ以上に人物描写が圧巻。傑作に大袈裟な「転」と「結」は必ずしも必要ではない。

5投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ終始女性の一人称で進む物語。土の中でじっ、とし続けているように読み進め、最後の一章で急に飛び立つような展開でした。 境遇がわからないまま、大きくなっても子どものままのような主人公達。一方で、大きなものに流されている様子は今の私たちと特段変わらないのではとも思えてくる。悲しさや怖さ、爽やかさ、いろんな感情を重ねたら丸になったような、独特な感覚を覚える面白い本でした。

0投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な読書感でした。 ひとりの女性の回想で展開されます、日常の違和感のなか、心理や感情はありがちで、その先は? その先は?と何故か引き込まれいきます。 結末もなんとも言えない感じ、読後もモヤっとします。

0投稿日: 2025.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読み終えた正直な感想は、「しんどい」だった。 物語は主人公の一人であるキャシーの語りで進む。 キャシーの主観での語りという不安定さもあるし、端々に小さい違和感があったり、「ご存知ですよね?」という感じでサラッと語られる怖い事実があり、読んでいて「これ、この中の世界はどうなってるの?」と思わされて、まるで見通しの悪い霧の中にいるようだった。 人間関係の描き方が細かくて、人間の嫌で面倒なところがすごく表されている。 最後に「しんどい」と思ったのは、救いが無いからだ。 運命は決まっていて、希望が見えて抗ってみようとするけど、やっぱり運命に逆らえない。 無力感、脱力感に襲われる読後感だった。 私はこの本のテーマを一つ決めるなら、「運命を知って、一生懸命に生きられるか」ということだ。 もし、自分の将来が分かるとする。 だとしたら、私は知りたくない。 知ってしまえば楽しみが無くなるし、怖いからだ。 もしかしたら、自分が思う以上に短い命なのかもしれないし、とんでもない目に遭うかもしれない。 そう思うと、直視したくない。 それに、今できることを精一杯味わって生きていたい。 奥さんとの会話、息子の成長、燃えるような仕事。 今できることを、今やりたい。 そうやって生きていった先で迎えた運命のゴールだったら、後悔は少なく済むかもしれないな、と考えている。 怖さ、不気味さの漂う小説だけど、『日の名残り』を読んだ時に感じた、じんわり染みるような優しい言葉が溢れている。 「世界の手触りが優しくなった」という言葉が印象的だ。 大切な人と過ごす温かい時間。 それがあるだけで、少しだけ世界の感触が変わる。 私も家族といてそれは分かる。 「家族のため」ではなく、「家族のおかげ」で、今の私はある。 運命というものはあるのかもしれない。 でも、だからといって今を疎かにして良いわけじゃない。 今を精一杯に味わって、良い人生だったと笑って言えるように生きていきたい。

4投稿日: 2025.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ語られるのは日常。悲劇でも、糾弾でも、告発でもない、ただの思い出話。世界観の説明はない。彼女は彼女の記憶を語っているが、その聞き手は私ではなく、彼女と同じ世界に生きる誰かだ。しかし、彼女の話に没頭していくうちに、私もまたその世界の住民になる。提供とはなんなのか。クローンとは、ポシブルとは。説明はされずとも、わかってしまう。わからなければ、少年少女の微笑ましい日常に浸っていられるのに。どうにも堪らず、胸をかきむしるような気持ちになる。 しかし、この物語は悲劇ではない。少なくとも、彼女たちはそう考えていない。その可笑しさがどうにも歪で、私は物語の世界に引き込まれてしまう。

0投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説を読み終わった後で、何か大きなものに突き放され、しかしすがるような気持ちで思ったことは、「キャシーの人生を意味づけたものは何か」ということである。 小説を読み終わると、このキャシーの回想は、トミーとルースの提供が完了した後に、一人おそらくどこかのセンターの病床でなされたものであることが分かる。 そこでキャシーは過去への未練が全くない。キャシーを意味づけるものは、例え臓器が提供され肉体が完了しても、普遍に残る3人の記憶。そして、例え2人が既に失われたとしても、記憶の残る限り、それを否定する必要はないという矜持である。 小説の最後で、キャシーは「甘え」と称して一度だけその記憶を変容させ、空想をしたと告白をする。有刺鉄線と木の前に畑の広がる場所。その有刺鉄線の柵が失われたものが打ち上げられる海岸線であると想像される中で、もう一度だけトミーと会う空想である。 今まで読者に対する回想という形式で語られていたこの小説が、確かで誠実なものであることが伝えられると同時に、もう会えないけどまた会いたいと思える人との記憶がキャシーの人生を意味づけたことを確認し安心した。 3人の記憶を象徴的に表す海にまつわる情景達(ノーフォークの砂浜に打ち上げられた廃船、先述の失われたものが打ち上げられる海岸としての柵、海岸沿いに立つエミリ先生の家)が美しいものとして想像された。

0投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本語を理解するのに読みづらく時間がかかった、、 約束のネバーランドがめっちゃ好きで、原作なのか?!とおもわせた。

1投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ続きが気になって読む手を止めるのが難しいくらいだった。 だが、少し現実味がないというか時代が進みすぎてて、追いつけないところがあった。(私の想像力が足りないのかも)

0投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ大好き 言葉で輪郭をなぞるのでなく、光によって実態を掘り出している感じもする ドラマ見てないけど映画は見た、ルースはルースで魅力的なキャラクターで憎めないひとなんだけど、そこの描写が浅くて、ただ嫌な女になってたからそこは少しショックだった そう考えると一人一人のキャラクターの造形も際立っていた

0投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログなんというか、一言でいうと「辛かった」んだけど、そんな言葉で片付けて良いわけがない…とにかく読んでよかった。Never Let Me Go、聞くようになった。聞くたびにこの本のことを思い出す。

0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマを見てからいつかは絶対に読みたいと思っていた作品。 ドラマで受けた印象とは全然違う物語だった。 当たり前のことのように提供や介護人の運命を受け入れる主人公達、そんな健気な彼らに保護する側からすら向けられる嫌悪感。 どうにもならなさ、歯痒さを感じながら最後まで読みきった。 ルースは本当に嫌な女だな、でもキャシーもそれなりに嫌なところあるな、トミーは空気が読めないなこういう人いるよね、二人ともルースに操られるなよ、なんて普通の人間関係と背景にある大きな舞台設定。 提供についてもっと議論され物語の中心がそちらに行くと思い込んで読んでたので、ほぼルースとの関係に焦点があって驚いた。 キャシーの大切な思い出も人生もルースとトミー、ヘールシャムにあり、提供というのはまあ最終的にあるのはそうなんだけど的な感じで… 核心に触れないようみんなその話題を避けてもいる。提供に抵抗しないよう「教育」もされている。 そんな運命にありながらも私たち一般人のように遊び学び喧嘩し恋して…最後には、と。 ドラマでは未来では提供は減っていくのでは…的な終わり方をしたように記憶しているけど、原作は提供システムは続いていきそうな様子で終わったので少し悲しかった。 面白くて一気に最後まで読んだけど終わりまで怖さと不安感の残る考えさせられる作品だった。 宝物を持ち続けたキャシー、捨ててしまったルース。知りたがり屋のキャシーとトミー、信じたがり屋のルース。 何度か出てきた対比はそれぞれの生き方をとても表現していて好きなフレーズになった。 作者の他作品もぜひ読みたいと思った。

0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログSF小説は、サイエンス=科学を利用して何に重点を置いて物語を描くかで分類できると思う。 ①科学の技術そのもの(我はロボットなり、三体) ②科学と社会(アンドロイドは電気羊の夢をみるか) ③科学と個人(アルジャーノンに花束を) この本は間違いなく「③科学と個人」を描いた傑作。 科学的な、しかも実現が可能な技術が普及した世界に生きる個人を個人の視点から静かに内省的に描いている。 特に何が起きる訳でもない、また技術や社会の説明は最初の100頁くらいは出てこない。普通の日常にあるような場面を、主人公の記憶を辿るかたちで描いていく。 ものすごい技術が普及し、社会が大きく変わったら?という世界を用意しながらも、あくまで焦点を当てるのは個人の心情であり、狭い人間関係の変化。 「クローン人間が臓器移植のために育てられている」という技術的現実性は高いが、ゾッとするような舞台を用意しているのに、この小説は純文学のように個人の心境と人間関係の変化を徹底的に静かに描ききっている。 その他大勢中・多くの人・社会情勢など大きく括られた視点ではなく、どんな世界であっても個人を尊重すること。そこに例外があるべきではないことを教えてもらった気がする。

4投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドラマは途中で挫折したけど、なんとか読了。 難しかったし、話の筋は理解出来たけど、イシグロさんの伝えたいことは未熟な私には全てはわかっていないと思う。 私なりに思うのは、この本の設定はSFだけどそれは目的じゃなくて、イシグロさんが描きたかったものを書くための手段だったのかなと。 ヘールシャムという特異な環境で育った子供というフィルターを通して私達はキャシーたちを見てるけど、私たちとキャシーたちは実質何も変わらなくて、この作品は私たち人間のことを書いているということ。 また読み直したいな。

4投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

たった今読み終えたところで、キャシーを思い涙が止まらない。 キャシーやトミー同様、いっとき期待してしまったから、もう会えないさみしさが募る。ひとりぼっちで生きていかなければならない、苦痛に耐えながら。 この本の世界の人間にとって、臓器提供のために産み出されたクローン人間は人間ではあり得ないのだ。人道的な施設で提供者は育てられるべきだと運動したエミリ先生やマダムも、キャシーたちとは一線を引いている。エミリ先生やマダムの善意は、アニマルウェルフェアを尊重する養鶏場養豚場を!という現代の運動の精神同様なのだろう。 キャシーたちの生きている世界が現実に訪れることがないように願う。 キャシーたちも、また人間だと思う。 ヘールシャムでの生活は奇妙だけれど、穏やかな不思議、それで時々不穏。回想だからなのだろうけれど、ところどころもやがかかったようなはっきりとしない描写で好きだった。

3投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなく想像できる展開ではありましたが、細部や物語の読みどころは想像を超えてきました。とても悲しい気持ちになるお話でした。

5投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ヘールシャムという施設の中で、教育を受け、友達と他愛無い話をして、恋をして、、 そんな彼女たちを待ち受ける「提供者」や「介護人」という残酷な宿命。 とてつもなく切ない物語でした。

0投稿日: 2025.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

原作小説のドラマが印象に残っていたところに、米津玄師のLOST CORNERがカズオイシグロ影響を受けたとの情報を知り読む。 運命を決められた施設の子どもたちが、それにどう向き合うかを追っていくのが面白かった。子どもを産めない体やクローン人間の生き方について、洗脳するように教育として描かれていたのが印象的。 どのキャラクターにも共感できる羨望や優越感などの人間の弱さの部分がありありと見えた。人間関係がグロテスクなくらいリアルに描写されていて、主人公に親近感を持てて良かった。 劇的に変化するような場面はなく、少しずつ切迫した状況に近づいていく感じも、他の小説にはあまりみられない展開だと思う。読めてよかった。

1投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ米津玄師の楽曲「LOST CONER」の雰囲気がかなり好きで、本書はそのモチーフとなったと知ったのがきっかけで読み始めたが、全くネタバレ要素は知らない状態で読めたのが逆に良かった。 本書には、独特な世界観、倫理観、そして生徒たちの人生観があり、ページを捲るごとに、ヘールシャムやその生徒たち、保護官たち、物語の世界の秘密がだんだんと明かされていく。 この本の世界にある倫理の問題は、決して現実のパラレルワールドとして完全に分離しきれないようなところがあり、自分とは何者であるか、この世界で自分だったらどう生きるか、思い出、友人、恋人、人間とは何なのか、どのくらい大事なものなのか、考えさせられる。 そして米津の楽曲、アルバムのタイトルにも採用された「LOST CONER」。 イギリスの「失われた土地」、そして「遺失物保管所」というダブルミーニングで、「LOST CONER」と呼ばれたノーフォークは、ヘールシャムの生徒から、みんなの大切な失くしものが流れ着く場所として信じられていた。そして、キャシーとトミーが、「どうせここにいるんだからさ、探してみようぜ」と言って、ずっと昔の失くしものをノーフォークで探しにいく情景は本当に美しかった。全部は再読する機会がなかなかなくとも、この15章は何度も読み返すんじゃないかなと思った。 米津の「LOST CONER」を聞いて、かなりノスタルジックな印象を受けていたが、この本を読んでやっぱりそういう音楽であったし、もっと好きになった。サビの歌詞は特に好きなところだ。 探しに行こうぜ マイフレンド 海が見えるカーブの向こうへ 焦らないで なるべくスロウで 風の凪いだスピードで なあ きっと消えないぜ 目に映るもの全て 煌めく愛も嘘も傷も全て まあそれはそれで 最終章で、トミーは言った。 「おれはな、よく川の中の二人を考える。どこかにある川で、すごく流れが速いんだ。で、その水の中に二人がいる。互いに相手にしがみついてる。必死でしがみついてるんだけど、結局、流れが強すぎて、かなわん。最後は手を離して、別々に流される。おれたちって、それと同じだろ?残念だよ、キャス。」 この部分は、おそらく複数意味するところがある本のタイトルの「わたしを離さないで」を連想させる、象徴的なセリフだと思う。 ルース、トミーは先立って提供者としての使命を終え、先立ってしまった。だが、ルース、トミー、そしてキャシーも合わせて三人はいつか、イギリスの「LOST CONER」、ノーフォークで再会するだろう。バラバラに流されてしまっても、みんなの「大切な失くしものたち」が流れ着くところはいつだってノーフォーク、イギリスのロストコーナーだから。

4投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

大人になったキャシーが過去を回想する形で話が進んでいきます。これは内容を知らずに読みたかった… 私は何かであらすじを知ってから読んだので ヘールシャムがただの寄宿学校ではない事を 違和感を感じながらじわじわ知りたかったなぁ。 でも、知った上でも、この状況の異様さというか ままならなさを感じながら読めたので それはそれでよかったのかも。 カズオイシグロは続けて読んでみようと思います。

6投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

確かに上手い…。物語の衝撃とか以前に感嘆で締めくくった話だった。理性的に語られる思い出話、思考の流れそのままにたどる様はリアルで、けど読む物語としてとっ散らかることなく紡がれていく。そしてその中で少しづつ明らかにされる真実。 そりゃあ賞もとるってものね…。 正直なんとなく概要を耳にしていて、『約束のネバーランド』的なものだと知っていたから、明かされていく情報にも「ああ~こういうことかな?」みたいなの、結構読めてはいた。くっ、クローン人間かぁ~~~…(戸惑い)(驚き)(絶望)(悟り)とはなったけど。 いやもう、上手いなぁ。なんか物語として面白い!ハマった!感情移入した!のベクトルではなく、濃密な文学としての要素が…すごい…。 幼少に少なからず思い当たる人間関係のやり取り、孤児のような立場として過ぎらずにはいられない『親』という存在への関心。鮮明な風景描写、世界観の構成、現実とリンクする科学の発展が故の倫理の審議。遺伝子操作ってのはもう既にあって、クローン技術ってのも多少あって、そうなってくると医学のために生まれさせられる無辜な存在って「フィクションだろw」で済ませられない話じゃない?そのうえ、身近な人を救うために罪のない存在を殺すために生まれさすことへの葛藤と罪悪とって、想像に容易くて、、。 そのうえ、少しづつ語られる情報へのミステリー性、明かされる絶望、主人公たちの慟哭、終わりへと向かう人としての心理。ぐえ〜なんて濃厚最後までチョコたっぷり…。すごいなぁ、の話でしたね…。

2投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器「提供者」として「ヘールシャム」という寄宿舎で育てられた子どもたちの人生の話。 クローンとして生まれ、育ち方は特殊でも「人間」であることに変わりはない。友達や好きな人もできるし、性格も人それぞれ。ほぼ「人間」。 親も知らない、外の情報も自由に得ることのできなかった彼女たちが使命から「逃げる」という手段をとらなかった、とろうとさえ思わなかったのがヘールシャムの罪深さだと思います。 誰かの犠牲になることが決められている人生の救いのなさがとにかく辛すぎる…自分は戦争とかテロとか何かのために命を投げ出せというような教義を想定しながら読んでました。 激重で残酷さと悲しさにズーンときますが、本当に読んでよかった一冊でした。 初カズオ・イシグロ作品! この映画もとても素晴らしかったです。

18投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

淡々とした語り口調で始まる物語。 子供の頃の人間関係の思い出の話が、だんだんと作品の世界の不気味さを帯びていく。 数年前に読んだものを再読した。 1度目に読んだ時の方が衝撃は大きかったが、 最後に語られる、この世界の社会情勢については今回より想像を深めることができた。 多くの人が罹る可能性があるにも関わらず治療法が見つかっていない病気に治療法が見つかった時、その発展の速度は凄まじいだろう。 倫理的検討を私たちは十分にすることができるのか考えなければと思う一方で、iPS細胞の発見は素晴らしいものだと改めて感じた。

0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔、綾瀬はるかさんがドラマでやっててちょろっと見た記憶があるやつだ〜と朧げな記憶で読み進めていたのですが、読みやすい翻訳でした。ですが物語が何となくは理解出来るものの、すこんと腹落ちしないというかイマイチ入り込めませんでした。年月が経ったらまた再読したいです。

1投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物の心情の機微を繊細・丁寧に描きながら、物語の展開は極めて抑制的に、最終的には遺伝子工学が今後発展していく中での倫理観を読者に刺しこむ文体で、読後感が心地よかった。 後半1割はかぶり付く様に読めるが、それに至るまでのスピード感はやや人によって好みが分かれるのでは。

0投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ20250615~0804 トミーの川の中にいる2人を想像し、流れに抗えず結局2人は離れてしまうという妄想、ショックであり印象的。 マダムとエミリ先生とキャスとトミーが対峙して過去を話すシーンの緊迫感すごい。聴いたこともないのに幼少期のシーンにあったnever let me goが頭に流れてきた。

0投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人として働くキャシーが、自身の幼い頃からの思い出を語る。彼女や、トミー、ルースらは生まれたときからヘールシャムの施設で寄宿生活を送ってきた。様々な出来事を通じて、皆は自分たちについて知っていく。 映画は以前鑑賞していたので、主人公たちがどのような存在なのかは知っていました。読んでみると、それが早めに明かされているのが意外でした。そして彼らの他愛のない学園生活の描写がかなり長く、やや退屈に感じました。終盤に彼らの存在意義の悲しさを描いていても、劇的と言うほどでもなく抑制がきいて淡々としています。

0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログクローン人間として生み出された人間の悲哀が描かれていた。 幸福って一体なんなんだ いっぱい言葉で感想をかくのはふさわしくないので書きません

0投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログハリー•ポッター•シリーズや『トーマの心臓』(萩尾望都)のような少年•少女の寄宿舎•学校物を好む人に最適な物語。 どこにでもありそうな学校•寄宿舎における少年•少女たちの日常が、丁寧に繊細に描かれる。 だから、読者は容易に、登場する少年•少女たちに自分の学校時代を重ね合わせて、感情移入することが出来る。 だが、時折、挿入される違和感のある単語が、当たり前に見える日常に深い亀裂を入れ、読者は、この寄宿制学校が「普通の」学校ではないことに気がつく。 (勿論、ホグワーツも「普通の」学校ではないが。。) 「介護人」と言う単語は、まだ良い。 だが、「提供」となると、日常に対する亀裂は深い。 著者はとりわけ隠すことなく、この寄宿学校が、実はクローン人間を集めた「普通ではない」学校であるということを明かす。 彼らは、いずれ臓器「提供者」となり、自分と同じ遺伝子を持った誰かのために死んでゆく運命にある。 そんな過酷な運命にある彼らにも学校という制度は、普通の学生に対するのと同じ機能を果たす。 そう、この物語は、「普通の」寄宿舎•学校ものを装った(著者は「装っていないと言うだろうが)、ディストピアSF小説なのだ。 だが、本書は、SFとジャンル分けするのも憚られるほど、SF臭は無い。 構造はディストピアSFでありながら、物語はあくまでも「普通の」寄宿舎•学校ものとして進展してゆく。 クローン人間として生まれた彼らの生には期限がある。 彼らは、臓器を提供するために生を受けたのだ。 一度、二度、三度、中には四度臓器を取り出されて、役目を終える。 それは痛ましいが、見方を変えると、いや、もっと長い視座を取ってみると、彼らの生は、生命に期限のあると言う意味では、「普通の」我々と本質的には変わりはない、と言える。 我々もいつ死ぬか分からない。 期限付きの生命を与えられているという意味では、彼らも我々も変わりがない。 唯一の違いが、彼らの期限がすべからく早いということだけだ。 ハイデガーに言わせれば、彼らの生も我々の生も、「頽落の生」ということでは同一だ、と言うことになるだろう。 「頽落の生」を「本来的な生」に変える方法として、ハイデガーの示すのが、「死への先駆」。 それは、死の側から生を見つめ直す「他界からのまなざし」(古東哲明)を手にすることに他ならない。 その意味では、ここに登場する少年少女たちの生は、「死への先駆」を行った「他界からのまなざし」を持った生だと言えるのかもしれない。 彼らの生は、普通の我々よりも、「本来の生」に近い。 彼らは、我々と同様、特権的な黄金時代(少年少女時代)の記憶を大切にする。 それを作ろうとしたのは、「ヘールシャム」という学校を作った「エミリ先生」だ。 ヘールシャム以外では、少年少女たちはもっと酷い扱いを受けていたことがわかる。 エミリ先生の誇りは、挫折したとはいえ、対象は少数だったとはいえ、ヘールシャムの生徒に記憶に残る黄金時代を与えたということだ。 だが、それは、少年少女たちにとって残酷なことだ。 どれだけ大人が子供のことを考えたつもりでも、学校とは、子供の身体と心をある方向に矯正する機関だ。 だから、ヘールシャムは、現代の小学校と変わらない。 イギリスの小説だけあって、ヘールシャムの日常は『ハリー•ポッター』を彷彿とさせるものがある。 そして、共に、外の世界からは隔絶され、外の世界からは嫌悪されるのも同じだ。 ハヤカワ文庫の表紙は、(今や懐かしい)「カセットテープ」。 これは、物語に登場する主人公のキャシーが愛聴していたジャズのアルバム、そこには、作品のタイトルである「Never let me go」が含まれている。 村上春樹が小澤征爾にインタビューした『小澤征爾さんと音楽について話をする』の一節に、村上春樹がカズオ•イシグロとのエピソードがあることを思い出した。 カズオ•イシグロが長編小説を書き終えて、トーキョーに来た時、村上春樹と食事をした時のエピソードだ。 村上春樹は作家としての慎ましさで、カズオ•イシグロの書き終えたばかりの小説については触れない。 二人は音楽の話ばかりしたと言う。 カズオ•イシグロが村上春樹に、日本のジャズ•ミュージシャンのオススメを聞いたので、村上春樹は大西順子を薦めた。 そして、村上春樹は大西順子をCDをカズオ•イシグロのホテルに届けた。 それから暫くして、カズオ•イシグロの新作が発表される。 それが、本書『Never Let Me Go』だった。 村上春樹はタイトルに驚く。 何故なら、彼がイシグロに贈った大西順子のCDに「Never Let Me Go」が含まれていたからだ。 世界を代表する作家たちの、無意識の交感を感じさせるエピソードだ。

1投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ舞台は1990年代末イギリス。閉鎖された施設である目的を以て育てられる子供たちの一生を描く人間ドラマ。 この物語の主軸の設定自体は特段珍しいものでもない。この小説の価値はそこではないと思う。この小説の素晴らしさはまず、主人公の語りの形で成される繊細で滑らかな筆致である。まるで我々の目が文章の上を軽やかに滑っているような感覚に陥る程の平滑な筆致である。そしてそれが人間の感情の流動性をありのままに描き出そうとしている。人間に絶対的人格の存在しないことを確かに表している。次に、徐々に全体像が象られていく逞しい構成力である。最初はどこで何が起こっているのか全く分からなかったのが、知らずの内に段々と全体が、ここはどういった所で、この子達は何をしているのか、分かってくる。それは逆を言えば特段の驚嘆も無いという事に他ならないが、しかしそこにこそ高い価値がある。というのも、何か後から衝撃的な情報を出して全体をひっくり返し読者を驚かせるのは言ってしまえば簡単だ。しかし、段々と全体像を描き出す形で読者に面白さを享受させるのは容易くない。そういう意味で、この構成力の齎す面白味は、他の大衆作品のそれとは性質の違う、高尚とも言うべきそれである。これこそこの小説の有する特有の価値に違いないだろう。 この息を飲むほど美しい文章体を、ぜひ多くの人に体感してもらいたい。

5投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

主人公の自分語りで進む作品。 序盤を読む段階で、不穏な空気が漂う。あれ、この舞台ってあの名作漫画「***の***」に近いなと勘づく。主要人物が3人・マダムの存在っていうのがまた類似を想起させる。 感想として、キャスが重要な分岐点で判断を遅れせたり、間違ったりしがちだなと。それが原因で、核心に迫れないからトミーとルースとの関係がぎくしゃくする。 これは大人になった私も共感がすぎる。後になって判断を誤ったなというもう取り返せない人との関係ってあるよね。この三人は時間をかけて何とか和解に向かうのが救い。 救いといえば、この3人を含めた「提供者」が置かれた立場は救いがない。臓器提供するためだけに生み出されたクローン。(ネタバレ。でもこれに気づいても問題なく楽しめる) エミリ先生・マダムとの対面する場面は胸が引き裂かれる。エミリ先生は間違ったことを言っていると一蹴することもできない。せめて人間らしい子ども時代を過ごさせてあげたいという慈愛を感じる。 しかし、あくまで「提供者」を商品としての扱いを前提している。同じ立場であることはありえない。そこに残忍さも垣間見える。 過酷な運命のなか、それでも儚い希望を持って進もうとする主人公たちに何を思えばいいのか。一抹の同情や共感はあるが、歯がゆさと不条理に虚しさもある。 著者の代名詞であろう静謐な文体によって、激情的には語られない。だからこそ、心にじわっと染み入る読書であった。

1投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログレールが敷かれている人生って羨ましいなと思ってしまった。それに抗うにしたって、ただ敷かれたレールを逆方向に進むだけで良いから、楽に意思表示している体裁を保てる。 自分の意思なんて、直感的な欲求以外、不純物だらけじゃないかな。

0投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外文学の翻訳の文体への苦手意識等々から、読み終えるのに、かなりの時間を要しました。でも読み終えると、一度は読んでおくべき本だなとも思いました。 ひととは何か。 人生とは何か。 エゴとは何か。 この物語で考えるべきことはたくさんあるけど、そんな言葉だけじゃ、まだ足りない気がします。 これが現実の世界だったら、「残酷」とSNSで呟けば、裏で見知らぬひとから「それじゃあ、あなたの家族は大切じゃないんですか!死んでもいいんですね!」と噛みつかれるんだろうな。それか偽善者として嘲笑われる。 それで多くのひとがクローンの現実から目を背け、利益のみを享受する。 現実に置き換えても、きっと物語となんも変わらない。誰もが提供者の「人生」から目を背けるのだろうな。

1投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログクララとお日さま微妙だった(ボックスとかよくわかんなくてページ進まなかった)ので文学的要素読解するのに苦手意識あったけど有名だから読んでみたくて。読みやすかった。そして意外にも関心分野だった。もう生命倫理とかそんな興味ないけど 結局提供で人生を終えるなら、「生徒」以外の人間と同じような感性を育むことで、より一層最後の結末の悲壮感を増すことになってしまうのに。 医学的存在として利用するなら、一貫してそのように扱った方がまだマシでは。 作品創作など、魂や心といったものに注目させる機会を通じて、人間としてしかるべき感情のあり方や感性(何かを慈しむ気持ち、自分はこれが大切だというアイデンティティの追求、愛する人とのセックスを通じたつながり)を学習させる。(学習させられなくても情動は自然発生すると思うが、提供者同士の閉鎖的な空間での生活がデフォルトだったら、感じ方もそれに合った、その中で都合が良いものに調節されるはず) ヘールシャム出身者を羨みながら、あったかもしれない希望に想いを馳せて人生を終える提供者、提供の猶予を求めて必死で噂に縋り恋を証明しようとする提供者。結局破滅が外部から定められている短い期間に、提供という物理的役割だけでなく、人間的な感情の変動も強いられる。こっちの方がよほど残酷だと思ったけど。でも全ては作り出す側のエゴだからな。臓器提供のための便利な存在としてだけじゃなく、同じ姿形をしている同じ生物種なら、同じ心を持っていた方が安心するというエゴで作り出されたヘールシャム出身者たち。 優秀とされる遺伝子で世界が支配されていくのではないかという恐怖に怯えて、クローン人間を違う生物種として排他的に扱うのもエゴ。人間であるはずなのに自分たちと同じだという感覚を得られず生理的に湧く嫌悪感と折り合いをつけるために人権を主張するのもエゴ。 p400「こういう絵が描ける子どもたちを、どうして人間以下などと言えるでしょう…。」以上とか以下とかいう表現がしっくりこない。情動含めて存在を操作しているのは自分たちで、医学的役割に加えて精神的にも自分たちをなぞるような機能を備えようという試みをしているだけなのに、つまり舵を握っているのは自分たちなのに、その存在の新たな一面に初めて気づいたかのような演出は薄気味悪い。 p416「かわいそうな子たち」も違和感ある。マダム1人でこの世界を生み出したわけではないから、彼女を一概には責められないけど、人間が都合よく作り出したものに犠牲が生じるのは当たり前だし織り込み済みだと思うのに、悲しいとか可哀想とかいう感情すらちゃんと享受するのかというね。 エミリ先生による活動の前は、クローン人間たちの精神はどう発達したのか気になる。 人は運命という外力で人生の終末を操作されていると考えたら、クローン人間もその他の人間もそんな変わりはない気がしてくるのだけど、その外力が同じ生物種によって決められているというのが気味悪さや嫌悪感が生じる要因だろうな エミリ先生派閥も対立派閥もどちらも正しいとかはなくて、どちらの考えの方が都合がよく、納得がいくかという、各人の嗜好の違いに感じる。 p407キャシーの発言「追い風か、逆風か。先生にはそれだけなことかもしれません。でも、そこに生まれたわたしたちには人生の全部です。」に胸が痛む私はエミリ先生の試みには反射的に反感を持ってしまう。ルーシー先生みたいに、全て現実を知らせた上で役割を全うさせようとする態度も、告知された側はそれを受け入れるしかなくて、先生が絶望とともに一緒に生きてくれるわけでもないのに、とんでもない暴力だと感じるが。 時代が変わればまたもっともらしい理由が生まれてそれが倫理的だの何だのと大層な判を押される。知的遊戯でしかないな、だがその過渡期に生まれた、古い世界にnever let me goと懇願する姿がもの悲しさを誘うのも事実で。 クローン人間としての自分達が何から生まれたのか、親やポシブルに敏感に反応する様子が途中描かれていた。 親が実際にどうであるかという真実より、真実のようなものに触れたときにそれによる印象や生じた感情で自分というものの説明が書き変わるから、 自分の存在を生んだ大元のdnaや現実というより、その情報を自分の中でどう解釈するか、の方が自己の形成に大きく関与している気がする。 何かに決定的に気づく前の潜在意識下での違和を掬い上げる感覚を表すのが上手い 対話も個人的な思考も言葉になる以前のものが大半を占めているんじゃないかと思わされた。ベールを剥いで目に見える形で明らかにする前にも確実に存在していたもの、それが水面下で自分も含めて人をコントロールしている。トミーの癇癪もそうだったよね、という考え方はおもしろい。

9投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ20250711の中日新聞に掲載 「他者の視点」は人に気持ちを理解するための脳の需要な機能 ノーベル文学賞作家 キャシーはクローンとして生まれた臓器提供者が任務を終えたあとの介助人 清水玲子の漫画「輝夜姫」もそんな話だった 読んでみたい

1投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供のため、クローンとして生まれて成長をしていく様。複雑な人間関係に悩んだり、限りない時間の中で恋をしたり、様々な感情で生きているということに、悲しい気持ちになった。

3投稿日: 2025.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ3Dプリンターで臓器を作る云々の話を聞く度にこの小説を思い出す。端正な語り口で明かされていく恐ろしい事実 “わたしたちはそれぞれに、あるとき普通の人間から複製された存在です”

0投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログネタバレ無しで読んで頂きたい。 私は、タイトルから恋愛小説だと思って読み始めたので最初から違和感がひどく感じられた。読み進めるうちに、この物語りが壮絶なSF作品である事に気付いた。そこからの引き込まれ様は、半端では無かった。この小説は、ノーベル賞にふさわしい傑作である。子供達が自分の運命を抗う事なく、肅々と受け入れてゆく。ある意味絶望感に溢れるディストピアを、冷静に淡々と描き続ける著者の技量にも感心した。

14投稿日: 2025.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ物語はキャシーの回想 何者として生まれたのか 保護官 提供者といった聞きなれないワードが並ぶ中…人と同じように成長する人生が端正な語りで描かれてゆく まず第一印象は静かな長編だった。思い出の美しさ昔の宝物の箱を覗いたようなイメージが、そして物語の世界観の異様さ、これは読中も読後ももどう受け入れるべきか…倫理的問題があったと思う 物語序盤で少なからず読者は気づくのでネタバレではないと思うがクローン人間の世界ということ。しかし普通に教養をうけ青春も、何者なのかを明かされた時 息が止まってしまった。生徒たちは抗うことなく静かに飲み込んでゆく、自分だったら狂ってしまうのに静かに受け入れた彼らをどう思うのか。つまり解説にあった"作品世界を成り立たせる要素一つひとつを読者が自分で発見すべき" がそういうメッセージなんだと 仲良しのルースとのテープを渡す受け取ることの丁寧な描写に尊さを感じずにはいられない 勿論、ジュディさんの音楽が聴きたく検索し映画化されてるのを知り10年も前のコメント欄にて"寮で枕を抱きながら聴きたい"を見つけ胸がいっぱいになるそんな流れだった(この本を読んだ多くの人がそこに辿り着いてほしく思う) 青春の一瞬の煌めき、友達トミーとテープを探すシーン。ついに見つけたが、この探す時間が終わってしまう 見なかったことにしようかとか、本当は僕が見つけたかったんだとか、もう2人とも抱きしめたくなる ラストにこの物語を引っ張ってくれてた?謎が明かされ、そしてこれも静かに受け入れてく…哀しくもどうすることもできないリアリティが一貫してあった。どのような教養をすべきだったか。静かに受け入れてくと書いたが実際は恨んでたりするともとれるかなと。ラストまでルースやトミーのことを思いうキャシーの優しさ思いの数々に視界が揺れた 最後に自分はこの世界を全く望んでない、今の技術がどれほど進んでいようが死を受け入れる時がくれば受け入れるべきだと揺るがなく思う 好きなフレーズ引用 これからテープ探しを始めようとしたあの瞬間 突然 世界の手触りが優しくなりました

20投稿日: 2025.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ孤児院ヘールシャムで過ごす少年少女が繰り広げる甘く悲しい青春活劇。 キャシー、トミー、ルースの3人はそれぞれに友人として、恋人として交わりながら社会に出ていく中で、生きる意味を見出していく。 なんて話では、まるでない。 ヘールシャムでの楽しい生活も描かれてはいるが、物語を通して圧倒的に漂っている絶望感。 計算され尽くしたストーリー展開。登場人物と読者とに同時に、少しずつ謎が明かされていく。 オーベイビー、ネバーレットミーゴー この絶望感、ストーリーをここでネタバレするのはあまりにもったいない。 ぜひ読んで感じて欲しいと思う。

0投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログとある施設で育てられた少女と共に施設で過ごす子どもたちとの話。なぜ、この施設にいるのか、自分の親は誰なのか?などの謎があるが、終盤で謎が明かされるが残酷な話だった。

0投稿日: 2025.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD03AHY0T00C25A4000000/

0投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かに柔らかい文体から読み始めらやや退屈そうな物語を彷彿とさせるものの、どこか違和感が織り込まれた語り口調から気づいた時には物語に引き込まれていました。提供者と介護人、後味の悪さと何とも言えない読了感でしたが、この本を手にとって本当に良かったと思います。

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ主人公キャシー・Hが淡々と思い出を語る形で物語が進んでいく。 ヘールシャムのことや友人達のこと。 そして、「提供」について。 とても静かでとても残酷な作品だった。

90投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ彼女は思い出す。施設での子供時代の思い出を。ともに育った親友たちとの儚く、懐かしく、切ない、そして残酷な日々…。抑制された筆致で静かに語られるのは、魂の在り方を問う慟哭。これほど心を揺さぶられる小説も稀有。 「わたしを離さないで」(2005)カズオ·イシグロ #読書好きな人と繋がりたい

0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キャシーもいずれ提供者になってしまうのか…? クローン人間として生まれ、提供する使命がある運命を先に知って育てられるのと後から知るのとどちらが良かったんだろう? 何も知らないで平和に過ごせたことは本人にとって幸せなことなのか、何が幸せなのか考えさせられる。

0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者と介護人って何だろという疑問が、もしかしてと徐々に確信に変わり、背筋がぞっとするような居心地の悪さを感じるまで、主人公の独白風に綴られ、物語は静かに進んでいく。元より登場人物の内面について細やかに表現され、その思いはさもありなんと説得力を持つ。初めて読む著者の作品。驚きと共に満足するものだった。2025.6.5

0投稿日: 2025.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ「介護人」キャシーが「提供者」の世話をする。不思議な世界観からはじまる物語にどんどん引き込まれる。イギリス小説の歴史に刻まれた作家の、間違いのない名作。あまりにも精巧に作られた作品で、読み返すたびに見どころが変わる。気分は大変重くなるが、読後感は極めて良い作品。

1投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログリアルにあるはずないのにすごくリアルで3人のやり取りも感じることも普通の人間と全く変わらない。それはそういうふうに育てられたからかもしれないがこんな運命なら最初からこんな気持ちにさせないでほしかったと思ってしまいそう。 人間の勝手なエゴ(不治の病から救うためのクローン)とエゴ(倫理観の為に感情を持たされるクローン)に振り回されてるかんじ

0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

3年前に一度読んだが、原書を読み始めたのでこちらも再読。 読んでいる間一瞬も気の抜けない小説(既に内容を知っているからかもしれないが)。キャシーが回顧するヘールシャムの日々は、管理が行き届き、大人に守られた、温かくかけがえのないものとして語られる。その一方で読者は「展示会」や「提供」の描写から作品世界の核心に近づくにつれ、胸騒ぎを感じるようになるだろう。キャシーとルース、トミーの関係性の揺れ動きもまた本作のコアであり、些細な(些細でないこともある)出来事で仲違いと仲直りを繰り返す様子が切実に描かれている。根底に深い悲しみが流れる作品だが、キャシーが自分の境遇を嘆いて自棄になる人間ではないことが個人的に救いだった。しかしながら、トミーがキャシーに放った「提供者でないから君にはわからない」という趣旨の言葉の効力はラストシーンのキャシーにとってもまだ作用しうる。キャシーが最初の提供を終えたとき、彼女はヘールシャムの輝かしい思い出を抱いて何を想うのだろうか。

2投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本との出会いは、米津玄師のYouTubeのLOST CORNERのアルバムについて語った動画であった。その動画にて、同名の楽曲がこの本の内容を一部含んでいるとの話があったので読んでみることにした。 読み終わった感想としては、質量が大きいというか読み進めるのに時間がかかる作品という印象であった。語り手があれこれと思い出したことをあまり関連性なく綴っているような感じがしていろんなストーリーがわたしの頭の中でこんがらがっていた。しかしその物語全体でなんだか不穏な空気というか何か大きな裏がありそうな雰囲気がずっとあった。物語が後半に差し掛かるにつれてこの前半で生まれたモヤモヤは次第に晴れてくとともに新しくもやもやが浮かぶような展開で常に先が気になりながら読み進めていた。ものを直接的に述べない感じというか所々に粋な表現だなーと感じる部分が多くいくつかのフレーズをメモした。 内容に関しての感想は、思い出話にひたる感じというかとても懐かしい気持ちになった。最終盤では語り手と同じく、失う悲しみを感じた。ノーフォークになくしたものがあるだろう、なくしたものはいつか見つかるだろうという根拠ない希望のようなものが自分の中に芽生えた(?)。以前よりもあまり今に執着しすぎずに生きていけるような気がしている。(現時点) こんな文章の末尾に書いても特に意味はないが、下調べなどせず、前半の不穏な空気を感じモヤモヤを頭の中に浮かべながら読んで欲しい作品であった。

1投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読み切ったぞ!!!!!!!!!!ガキだった頃に、ドラマ実写化の際に原作を買ったは良いものの、登場人物の名前が外国名のカタカナ表記だとどうにも頭に入ってこないせいで、途中で読むの挫折した「わたしを離さないで」を!!!!!約10年越しに読了できた!!!!!嬉しい!!!!! 正直、あの頃に「わたしを離さないで」が読み切れなかったことで、小説を読むことへの苦手意識を持つきっかけになっちゃってたから、大人になって面白さが分かった上で楽しめたの本当に嬉しい!!!!!私の脳はもう小説が読めるんだ!!!!!もっとこの世にある面白い小説読みたい!!!!!!!! 本編の感想としては、最初から最後まで主人公目線でしか描かれない点は読みやすいけど、話題があっちこっちに飛びながら語り口調で話が進むから「今の話してんの?ヘールシャム時代の話してんの?」ってちょっとゴチャゴチャには感じる。でも一貫して面白かった❗️ただ、個人的には、もっとクローン人間の構造(子供ができない体の作りということは、女性の体の場合は、子宮や卵巣自体が無いのか、それとも排卵をしないだけなのか?とか気になった)や、臓器提供についてもっと詳しく描写あったらな〜って感じだった❗️ あと読んでて1番ショック受けたのが、エミリ先生たち保護官までもがクローン人間であるヘールシャムの子供達に恐怖心や嫌悪感を抱いていたことを明かすシーン。マダムがヘールシャムの子供達を怖がっているのは、「倫理観的にクローン人間が普通の人間のように、心があるかのように動いて生きていることがどうにも受け入れられないのは、外部の人間だからかな?」と思ってたけど、クローン人間として生み出される子供の教育環境の為に奔走してたエミリ先生をもが、やはり心の奥底ではクローン人間に対する無意識な差別心があるというのは、人間味があるとも捉えられるけど、でもやっぱりヘールシャムで育ったキャシー目線でずっと読んでた分、結構ショックだったな。 この小説に惹かれたのが「クローン人間による臓器提供」の部分だったから、深掘りして描かれてるのがそこではなく、あくまでも人間関係なのがちょっと期待外れなだけで、普通に面白かった❗️ 何故、どんなに医療や科学が発達してもクローン技術だけはストップがかかるのか、この小説に全部詰まってる気がした‼️そりゃクローン人間の臓器で不治の病だったものが治ると分かったら、普通の人間達は、クローン人間の臓器が提供できる臓器になるまでの成長過程はスルーするよな〜って納得‼️ ポケモンのミュウツーみたいに培養液?みたいな中で成長するならまだしも、施設を出たら介護人か提供人にしかなれない、最終的には臓器提供だけが使命として生み出したくせに、普通の人間と同じように子供時代があるのは逆に残酷だよ…

1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

臓器提供者としての役割を持って生まれてきた人達。 常に提供の順番待ち状態というのはある意味死刑宣告と同じなのではないか。 そして将来提供者になるクローンに介護人をさせることで、身体的・精神的ケアや看取りまでクローン間だけで完結するというのも皮肉であり残酷。 虚構の世界だけど、読み進めていくうちに、こういったディストピアが実際に過去にあったのではないか? もしかしたら現在でもこの世のどこかに、、と疑いなくなるようなリアリティーだった。 物語の大部分は介護人キャシーが生まれ育ったヘールシャムや過去について回想している。 その語り口は静かで感情を伴わない淡々としたもの。提供者として生まれた運命の悟りやこの世の諦めが感じ取れる。 “癌は治るものだと知ってしまった人に、どうやって忘れろと言えます?不治の病だった時代に戻ってくださいと言えます?そう、逆戻りはありえないのです” この言葉はすごく考えさせられた。 科学技術が人間の社会を歪ませてしまう可能性いるし、倫理観まで損なわせかねない。 読み終えた後に静かな痛みを残す作品。

4投稿日: 2025.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

“提供者”となった者の“介護人”の役割をするキャシーの目線で、幼少期から大人になるまでを過ごしたヘールシャムという謎めいた施設での出来事を思い出とともに振り返っていく。 臓器提供のために生み出されたクローン人間が共同生活をおくる学校のような施設“ヘールシャム”では、地理や音楽、美術、保健などの授業があり、食堂、寮が用意されており、授業以外の時間帯にはそれぞれ自由に遊ぶ時間もあるようです。ここで暮らすキャシーをはじめとする同様の子どもたちは大きな不自由なく、この環境に概ね満足しているようです。 そこでの教師の役割をする“保護官”は、ときおり何かを仄めかすような発言をします。 子どもたちの優秀な絵や詩などを選別して持っていく“マダム”は、そこにいる子どもたちをなにか恐れているようです。いったいなぜ? ここで暮らす子どもたちは、将来臓器提供をする運命であることをなんとなく潜在意識のもとで知っており、その運命自体には抗うことなく受け入れています。 彼らにとっての謎は、マダムはなぜ絵を持っていくのか?ときおり保護官が見せる不思議な態度はいったい何?といったことです。 もしかして優秀な人には提供前の“猶予”が与えられるのでは?という、それくらいは…という程度の希望も、最終的には打ち砕かれてしまいます。 キャシーら“提供者”として生まれ、育てられたものたちが、その状況下での他者との交流を通して心を揺らしながらも大人になっていく様を丁寧に描いています。これを非常に丁寧に書くことで、最後まで報われない彼ら、不条理で利己的な人間社会をリアルに描いているように感じました。 ヘールシャムはたしかに他の施設に比べて、彼らにとっては幸せな環境だったようです。ただ、どう育ったところで結末は提供です。それを知った後でも、彼らの受けてきた教育の賜物なのか、誰1人その状況に反旗を翻そうとしたり、逃げようとしたりはしません。移動手段として車が用意され、移動は割と自由に許されているようなのに…。 彼らが望むのは、数年の猶予くらいのものというのが、理解し難いけどもリアルなのかも…と思わされました。 こんなこと実際には起きないだろうと思いつつも、クローン人間が安定して作り出されるようになってしまった時、それに心があるのか?どう扱うべきか?については、目的と利用する集団よっては考えなしに利用される状況もあり得るだろう…と考えさせられました。

1投稿日: 2025.05.02