2052 今後40年のグローバル予測

ヨルゲン・ランダース,野中香方子,竹中平蔵

日経BP

成長の限界は先に延びたが

1972年ローマ・クラブが公表した「成長の限界」、読んでないが「人は幾何学級数的に増加するが、食料は算術級数的にしか増加しない」というマルサスの人口論がベースなのは何となく知っている。実際にはピークオイルは技術の発展や新しい油田(例えば海底油田)の発見で可採年数が伸び、一方で緑の革命や灌漑面積の増加、遺伝子組換え作物などの技術も有り食料も増産されてきている。成長の限界を作成するのに関わった物理学者のヨルゲン・ランダースが40年後に再度40年後の世界を予想したのが本書だと思ってもらえば良い。基本的には過去40年の変化を下敷きにして、ある程度のイノベーションを織り込んだ予測になっている。 まず予測の基本となるのは人口動態でここでは人口は約81億で飽和すると見ている。先進国だけではなく発展途上国においても衛生状況の改善による若年死亡率の低下、長寿命化は進んでいて、農村から都市への移住も大きな流れとなっている。農業主体で若年死亡率が高い場合は児童労働が経済的にプラスになり出生率が高くなる。一方で都市で住むのは一人当たりのコストが高くなりがちで、長寿命化し若年死亡率が低下すると教育費の問題も有り少ない子供に高度な教育を受けさせる方が経済的に得になる。日本の少子高齢化は個々人が合理的な行動をとった結果であり、世界がこれから経験する方向でもある。 過去40年間成長の限界は来なかったが今後40年間はと言うと、未来は暗いが暗すぎはしない。避ける方法は有るが人類は総体として問題の先送りを続けるだろうと言うのが著者の基本的なシナリオになっている。過去40年新しい資源を発見してはいるが地球と言うバランスシートの上では資源は消費され続けており、ストックは減り続けている。例えばシェールガス革命は天然ガスの可採年数を大きく伸ばしたが、中東の在来型天然ガスより安く掘り出せるわけではない。大消費地のアメリカが産地になったためアメリカは大きく恩恵を受けたがいずれは無くなる。最も問題なのは今の所は水だろう。著者はエネルギーが豊富に有れば海水の淡水化や新しい灌漑技術など解決方法は有ると見ているようだがコストが上がることは間違いない。 気候変動、いわゆる温暖化は進むだろうというのが一つの予測の基本でおそらく今世紀中には2℃ほど気温が上昇する。気候は100kmほど極地に向かって移動し高緯度地域が今より発展し、砂漠はさらに拡がる。これを防ぐには出来るだけ早く二酸化炭素排出量を減らす取り組みをするべきながらおそらく国際的な合意はできず、痛い目に遭った後でより高いコストをかけて対策をすることになるだろうと予測されている。見過ごせないのが海水の酸性化の影響で一番わかりやすい例としてはカルシウムが水に溶けやすくなり、珊瑚礁が死滅する。これはあまり来てほしくない未来だ。 この本での政治的な決断に関する象徴は「既得権」に有る。民主主義や金融資本主義は短期利益やポピュリズムに流れやすいと言う見立てには賛成で、NIMBY(Not In My Back Yard、日本語で言えば総論賛成の各論反対、「やるのはいいがよそでやってくれ」という素直な感想・・・)が積み重なるとあらゆる所で抵抗勢力という自分の権利(既得権益)を守ろうとする普通の人々が現れる。ここにはもう一つ見えていない世代間闘争が有りNot In My Generationとでも言えば良いのか「やるのはいいが後でやってくれ」と既得権者は本人も気がつかずに言っているに等しい。 乱獲により魚がいない海はニューファンドランド島のタラが有名で、ウナギもほぼ仲間入りしているがまあそういうことだ、原発の放射能廃棄物も同じ様な問題である。 結局はGDPが資源を掘り起こしたときにも成長としてカウントされるのが問題なんだろう。持続可能な成長とは良く言う話なのだが持続可能性と成長の二者択一になったときにどうしますかと言うのが本書の質問なのだと思えば方向はあってるはずで、そんなことは起こりえないと言うのも、ただ祈るのも同様に役には立たない。市場経済で無視されている外部コスト(例えば乱獲、天然資源の浪費、環境の悪化、公害などなど)がいずれ対策が必要になったときに思いもよらぬ高コストにならないように早めに手を打つべきだが、おそらく短期利益を追求する政治体制はその決断をしないだろうと予測されている。天然資源のバランスシートとCF(資源フロー?)計算書が必要なんだろう。 本書には30本以上のいろいろな未来予測が載っておりこれはどれが正しいと言うものではないのだと思う。こういう予測があるでいいのではないか。全般的な予測の方向はおかしくない。

5投稿日: 2014.01.01

誘拐 本田靖春全作品集

本田靖春

講談社

50年前 東京オリンピック直前の東京

吉展ちゃん事件が起きたのは1963年の入谷で東京都は前年に世界初の1000万都市になっていた。翌年の東京オリンピックを控え高度成長経済の建設ラッシュを迎えた時期でもあり入谷にほど近い山谷は出稼ぎ労働者など2万人が集まる町になっていた。またテレビの普及率も5割に近く、この事件では初めて報道協定がしかれ、電話の逆探知により録音した犯人の声をテレビやラジオで流したのが犯人逮捕の情報につながっていたり、FBIで導入された声紋が犯人の割り出し(違うのはわかるが同じとまでは言えないのだが)に使われたりもしている。 吉展ちゃんの実家は工務店でそれほど裕福ではないがちょうど家の前が公園になっていた。誘拐を思いついた犯人の小原保は浅草に遊びに行った時に通りがかったこの入谷南公園で子供が遊んでいたことを思い出しちょうどその時一人で遊んでいた吉展ちゃんを誘い出す。まだ知らない人について行ってはいけないなどと言うのが一般的ではない時代だったのだろう。保はついて来た吉展ちゃんに足が不自由なことを知られ、また見つかると邪魔になると言う理由ですぐに殺してしまう。 この本の主人公は保、当時保と同棲し結婚するつもりになっていた小料理屋の女将、犯人を捜す警察の面々なのだが彼らがどうやってこの町にたどり着いたかというのを親の時代から丹念に追いかけている。例えば保は福島県の石川町母畑温泉と言う所で生まれ子供の頃アカギレが原因で感染症にかかり足が不自由になる。大人になる頃には素早く動けるようになっているのだが早くから容疑者になりながらもシロと見なされていたのにはこの足が一つの理由だった。また歩かないでいい仕事と言うことで時計の修理工になるのだが、預かった時計をかってに換金した借金の返済に困ったことが犯行の動機になっている。借金額は最も大きいのが6万5千円で他にも合わせて12万円ほど。実家に帰っての金策を試みるも結局は頼みに行くまでもなくあきらめ野宿をして上野に帰る。そしてほぼその足で犯行に及ぶのだが身代金は当時としては大金とは言え50万円だった。 最後には逮捕された後細かな証言の矛盾をつかれ自白をするのだが、それまでは尋問中も何時間も黙秘を続け時には猿のまねをしたり、刑事に殴り掛かったりとどうも行動は支離滅裂だ。しかし、自白後はすっかり罪を認め死刑執行までの間に反省を込めて俳句を作り続ける。保の歌は1980年に昭和万葉集に収録されている。 著者の本田靖春は小原保を責めると言うよりはそういう事件が起こってしまった時代背景を書こうとしているように見える。また復刻版の解説の佐野眞一は読者は「小原の犯行の無慈悲さに戦慄する前に、小原のように忘れられた人間に何一つ手を差し伸べてこなかったこの国の政治の無策さに、あらためて激しい怒りを覚えることだろう。」と書いてるのだがこちらは全く共感できない。昔は良かったと捉えられがちだが、やはり今の方が豊かにはなっているだろう。 wikiによると第二次世界大戦後2006年6月までに日本で発生した誘拐事件は288件で被害者が殺害されたのが34件、そして未解決の8件も身代金は取れていない、犯人側からすると成功率0%だ。例えばコロンビアでは2002年に3千人近くが誘拐されているし、誘拐保険に加入するのが当たり前の国もある。格差がいくら問題になっていても日本は暮らしやすいいい国になってるんだと思うけどね。

0投稿日: 2014.01.01

羽生善治論 「天才」とは何か

加藤一二三

角川oneテーマ21

羽生善治論という名の加藤一二三論 ウヒョー!

ひふみんが羽生さんをだしに自分がいかに天才かをこれでもかと語る。 なにせ出だしが、かつて私は、「神武以来の天才」と呼ばれた。だ 奥ゆかしいひふみんは自分のことを「天才」といったこともない。もしかしたら家の中では言っているかもしれないが、少なくとも外ではない。 ただ思ったことはある。掛け値なしに、虚心坦懐に、謙虚に自分の将棋を見つめた結果「天才」!と思ってみたのだそうだ。 じつは大山康晴に「加藤一二三は大天才である」と言われたことがある。(中略)そこで問題は、羽生さんを「大天才」と呼べるかどうか、ということである。(中略)羽生さんは「秀才型の天才」だと私は見ている。ここで言う秀才型は研究がスタイルになっているタイプもう一つの「対応型」はここ一番のときに集中して研究するタイプだと、うーむよくわからない流石に大天才ひふみんは一筋縄ではいかないのだ。ついでに大山さんは「天才」と呼ばれることはないとまで書いている。 天才は早指しが得意だが大長考も出来る。ちなみにひふみんは相手の封じ手の後、夜5時間、翌日2時間考え妙手を見いだした。ひふみんはこの話をいたるところで吹聴している。 天才は劣等感を抱かない。じつはひふみんもそうだ。中原誠に18連敗してもここでこうさせば勝っていた。それほど差はなく負けたのはたまたまだ。 「天才は盤を見た瞬間に最善手が浮かんでくる」これはひふみんに言わせれば、文系ならではの特徴である。うーむ、違うと思うがひふみんが言うならしょうがない。研究を続ける秀才型は理系の特徴なんだそうだ。そうだったのか・・・。 天才も木から落ちる。2012年達人戦の準決勝でひふみんは二手指しの反則負けをしてしまう。どうもそのときひふみんは現実感が無かったらしいのだがその理由は対局者の森内さんがモスグリーンの背広を着ていたからだと言うのがひふみんの分析だ。 将棋史に残る驚愕の一手 1989年NHK杯の準決勝当時高校生の羽生五段と対戦したひふみんに67手目の5二銀が待っていた。解説の米長さんが叫ぶ「おおっ、やった!」ひふみんも叫ぶ「ウヒョー!」 ちなみに名人戦で詰みを見つけたときにも叫んでいる「ウヒョー!」 ひふみん伝説は猫にえさをやって訴訟を起こされたり、対局中に相手の後ろから盤を覗き込んだり、駒をたたき割ったり、滝を止めたりと数えきれないらしい。 そんなひふみんが無人島に持っていきたいものは・・・羽生さん。どこまでもおちゃめだ。

2投稿日: 2014.01.01

山手線に新駅ができる本当の理由

市川宏雄

メディアファクトリー新書

東京オリンピックは決まったが

2013年 羽田空港C滑走路延伸 2014年 東北縦貫線開業 上野ー東京間直通により東海道線と結ばれる。 これにより品川ー田町間の車両基地20haが不要となり再開発が始まる。 近年の再開発と比較するとこんな感じ。 面積/ha 総事業費 生産誘発額 雇用 工期 品川車両基地跡 15 ? ? ? ? 六本木ヒルズ 11 2950億 5900億 3.8万人 3年 品川駅東口 15 5730億 1兆1500億 7.4万人 8年 汐留 35 6680億 1兆3300億 8.5万人 5年 2014年末 首都高中央環状品川線開通(本書ではふれず) 2016年まで アジアヘッドクオーター構想事業統括地点・研究開発地点を含む500社以上誘致、英語によるワンストップサービスにを提供し、特区活用と都税独自減税で法人税の実行税率を28.9%まで下げる。 品川・田町地区の目玉は車両基地跡地の再開発地域 2020年 泉岳寺付近に新駅設置 2020年頃 環状4号線(外苑西通り) 延伸 白金台から高輪台を経て高輪プリンスの北から高架で港南側へソニー本社の北へとつなぐ。 2020年 東京オリンピック? 2027年 リニア新幹線開通(東京ー名古屋間最短40分)品川が起点に。 構想中 実現の見通しは?ながら 地下鉄新線 六本木ー品川 都営浅草線 泉岳寺ー新東京(丸ビル地下あたり)ー押上 ショートカット 成田ー羽田間が92分から59分に短縮、東京ー成田は50分から37分に、東京ー羽田は25分から22分で乗り換えなしに。需要見通し22万人/人 羽田ー成田 リニア構想 最速15分で一体運営可能に! 東京ー羽田新幹線(著者案)大井引き込み線を5km延長するだけ。東京ー羽田12分 東京は日本のGDPの1/6をたたき出しており、ここで得られた税金は地方へ配布される。「国土の均衡ある発展」の名の下地方でいろいろなインフラ整備が行われたが結局東京は発展している。しかし国際都市間の競争では2011年の都市総合力ランキング1位ニューヨーク、2位ロンドン、3位、パリで4位東京。しかし5位のシンガポール、ソウル、香港、上海などが躍進しておりこのままでは10年後にはシンガポールに追いつかれる見込みだ。 品川ー田町の再開発は日本の玄関口と日本のハブになれるかと言う試みでもある。著者も言うように品川駅東口開発のようなビルは作って企業は呼んだが土日は閑散とした再開発ではなく、六本木ヒルズや丸の内のように一体感のある街を作ってほしいものだ。

1投稿日: 2014.01.01

デフレの正体 経済は「人口の波」で動く

藻谷浩介

角川oneテーマ21

総務省統計局のデーターを調べてしまった。

この本にはデフレの原因は人口の波ではないなど色々批判もあるらしいが個人的にはそこはどうでもいい。未来予測の本を読んでいると人口動態の予測から入るのはほぼ共通しており人口、特に生産年齢人口の増加が人口ボーナスとして経済発展の重要な要素なのは間違いない。 重要な指摘は若者の失業率が上がっている、都市と地方の格差が拡がっているなどなどのイメージに対し本当に数字見てますかということ。2010年6月の発行なのでデーターは主に2006年以前だが大筋は変わっていない。 総務省統計局のHPにいけばこの本の元になった多くのデーターは誰でも見られる。他に財務省、経産省などのデーターも有る。2010年の国政調査の内容を加えてみよう。 例えばバブル直後の1995年との比較で言うと15才以上の総人口は500万人弱増えているが、労働力人口は300万人強減少している。このギャップは65才以上人口が1千1百万人増えていること。労働力人口には失業者も含まれるが、家事、学生などは含まれていない。 この内20代以下の主に仕事をしているものの数は500万人弱減少しているが、労働力人口そのものも500万人強減少している。そして完全失業者は9万人減少している。一方で30代から50代の失業者は同時期に1百万人以上増加している。労働力人口は140万人減少しているのにだ。ついでに見ると同時期の30代から50代の家事従事者は270万人減少している。 2010年の55〜64才の人口は1870万人おりうち労働力人口は1271万人、そして主に仕事をしているものが969万人だ。2020年にはこのほとんどが仕事をしなくなる。 一方で15〜24才の人口は1249万人で労働力人口が514万人、そして就職しているのが347万人いる。労働力人口を若者だけで置き換えようとすると、2010年に就職していないものが全て主たる職業を持ってやっととんとんだ。 同じく95年と2010年の比較を産業別や職業別でやるとどうなるか? 産業別では457万減っていて、特に目だつのが製造業354万、建設業224万、卸売り・小売業211万、農林業134万。逆に増えているのは医療・福祉の254万と”分類不能”の307万。(分類不能とは国勢調査時の記載方法に不備があり分類できないもの、ちょっと凄くないか!?) 建設業は主に男性、製造業は男女半々、卸小売りは3:1で男が減っている。医療・福祉は1:4で女性が増加。 職業別では生産工程従事者が267万(男女ほぼ半々)、販売従事者が176万(男2/3)、管理職130万(ほぼ男性)で建設が109万減少。(建設業の減少で半分は現場で半分は営業や管理職ということか)一方増加はサービス106万(女性90)、専門技術70万(女性87)でした。医療・福祉のサービス従事者、選もオン技術者の増加は女性に支えられていると言うのが見えます。 地方別にすればどうかとか、本当は産業別の年齢構成(データーが有るかは不明)とかがわかるともっと面白いのだが今回はここまで。本書の予測で一番ショッキングなのは2050年には75〜79才が最も多い世界初の逆ピラミッドの人口構成になるというところ。これを見れば日本の農業の敵はTPPではなく人手不足なのが明らかだ。(上手く構造を変え集約化すれば儲かる農業になる可能性もあるが・・・)製造業は海外に移転するのは避けられない。一番悩ましいのはサービス業かも。年寄りだらけで需要が減るからサービス業も人が少なくて住む、と言うのは歓迎できない未来だ。こうやってみると人口予測はマーケティングの基本だ。中国の不動産バブルもおそらくこういうデーターをちゃんと拾えばそこそこわかるはず。ほとんどデフレの正体とは関係ない話になってしまった。

0投稿日: 2014.01.01

モサド・ファイル イスラエル最強スパイ列伝

マイケル バー=ゾウハー,ニシム ミシャル,上野 元美

単行本

現実のミッション・インポッシブルはきれいごととは縁遠い。

この本にも時々登場するイスラエル人ジャーナリストのロネン・バーグマンのシークレット・ウォーズがホメイニ革命以後のイランvsモサドを中心に書いているのに対し本書では特に1948年の建国から1980年代までのモサドの活躍を中心に書かれている。バーグマンもかなりイスラエルよりだと感じたが、本書は完全にイスラエルの立場で書かれており、暗殺や国外での誘拐など他国の主権を無視する行為も肯定的に書かれている。イスラエルでベストセラーになった理由がよくわかるがちょっと一方的すぎる。モサドの失敗談も書かれているがバーグマンの方が辛辣だ。 全21章にはナチスのアイヒマン誘拐と処刑、ミグ21の略奪、黒い9月のミュンヘンオリンピック事件、スターリンを批判したフルシチョフ演説の入手などがあり、シリアのクーデーターでバース党が実権を握った際に革命議会に食い込み次期閣僚候補になったエリ・コーヘン、エジプトのナセル大統領の義理の息子となり、サダトの情報担当大統領秘書官になったアシュラフ・マルワン(イスラエルに偽情報を流した二重スパイとの説もあるが、モサドはイスラエルのスパイであったことを認め、エジプトのムバラク大統領は公式には否定した)が取り上げられている。 直近ではモサドの27名からなるチームがドバイのホテルでハマスの指導者にして武器密輸の要アルマブフーフを暗殺する工作の様子が空港、ホテルのカメラに収められている。現実のミッション・インポッシブルはきれいごととは縁遠い。 中東和平交渉が再開し始めているがどうなることやら。イスラエルはアラブから信用できる相手に見えるのか?アラファト議長暗殺についてもイスラエルのペレス大統領が関与を認めている。

2投稿日: 2014.01.01

ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!

NHKスペシャル深海プロジェクト取材班,坂元志歩

光文社新書

2002年から10年がかりのプロジェクトは2012年ようやくダイオウイカの海中撮影に成功した。

2002年から10年がかりのプロジェクトは2012年ようやくダイオウイカの海中撮影に成功した。 予算の制約もありラストチャンスだったがみごと。成功の鍵には10年間にすすんだ技術、例えばイカが認識しない赤い光を出すLEDや新型のハイビジョンカメラ(宇宙の渚にも使われたやつ)なども貢献している。 一方で生物データロガーをマッコウクジラに取り付ける試みは学習した仲間のクジラに外されて失敗し、はえ縄にダイオウイカ化け(イカ釣りで使う疑似餌のようなもの)と言うアナログな方法も駆使している。 マッコウクジラ対ダイオウイカはマッコウクジラの圧勝。ダイオウイカはマッコウクジラの大好物だった。 ちなみに浮力を増すために細胞中にアンモニアの液胞が有るため臭くて食えたもんじゃないらしい。エイやサメのように干物にするしかないか。ダイオウイカの好物はこれも体長1mほども有るソデイカなど。 NHKスペシャル見たかったなあ。

1投稿日: 2014.01.01

宇宙はなぜこのような宇宙なのか 人間原理と宇宙論

青木薫

講談社現代新書

サイエンスライターの名翻訳者 青木さん10年がかりの書き下ろし

青木薫さんと言えばサイモン・シンの暗号解読やフェルマーの最終定理、マーシャ・ガッセンの完全なる証明などなど。サイエンスライターの翻訳者としては指名買いして間違いない。そんな青木さんが10年がかりで書き下ろしたのが本書で、テーマは人間原理と言う。 物理学者の言う所の言う所の人間原理とは「我思う故にこの世界はある」とでも言ったところで観測者(人間)のために世界はこのように作られていると言う概念が含まれている。いわば神の摂理でこうなったと言うものだ。物理学者としてはこれは受け入れられない。一方でもっと簡単な説明もある。「たまたま」世界はこうなった、だ。これも物理学者は受け入れられない。宇宙を理論的に解明しようとした結果が神頼みでもたまたまでもそれでは学者の出番が無いのだ。 科学が神様から離れたのは一つはコペルニクスの地動説であり、もう一つはこの本のテーマではないがダーウィンの進化論だ。コペルニクス自身は宇宙は人間のために作られたと考えており神を否定しているわけではなかった様だが。また進化論に関してはインテリジェント・デザインと言う進化論を組み込みながらもそれも含めて偉大なる知性(わざわざ神という言葉をはずしている)が設計したと言う考えも出て来ている。科学者の中にも宗教はそれはそれと両立するひとと、無神論者のいずれもいるようではある。 時代は下がり宇宙のはじまりがビッグ・バンであることが次第にわかってくると神の関与が賦活してくる。「光あれ」だ。しかし、キリスト教圏でビッグ・バン理論が受け入れやすかったかと言うとそうでもなく、物理学者は科学に宗教を持ち込むものとして攻撃した。結局は様々な実験結果からビッグ・バン理論は主流の学説になって来ている。 本書の本来のテーマは例えば光速はなぜこの速度なのかなど様々な物理学の定数や粒子の大きさや質量がどうやって決まったかと言うことである。例えば重力がもう少し強い力であれば宇宙は膨張せずすぐに収縮してしまっていたかもしれない。逆に重力がもう少し弱ければ膨張はするものの星間物質は集まらず、星どころか重い原子すら生まれなかったに違いない。たまたま宇宙がこのように出来たから人類は今ここにいると言うことは言えるわけだ。そこで人間原理(神の摂理とでも言った方がイメージしやすいか?)が出てくるのだが人間原理を拒否し、また「たまたま」でもないとするとビッグ・バンから始まり膨張する宇宙はいくつもあり、違う宇宙では違う定数に支配されているという説(多宇宙ヴィジョン)が支持されて来ているらしい。 「起こりうることはかならず起こる、何度でも起こる。」なんだか宇宙はマーフィーの法則に支配されているような気になる。 科学で証明できないことはまだまだあると言うのは非常に正しい。不確定性原理自体がそのようなものでミクロな領域では位置と速度は一歩を確定するともう一方は全くわからなくなる。確率的にしかわからないのだ。宇宙のなぞも量子論も理論と実証が協力してもわからないことはまだまだあり、ビッグ・バン仮説もいずれはどこかに追いやられるかもしれない。人間原理はいろんなモデルを考えるときに反証すべき相手として置いとけばいいんじゃないかと思う。

1投稿日: 2014.01.01

ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗

円谷英明

講談社現代新書

社会派ドラマの対象になるのは円谷プロそのものだ。

1時間ドラマの制作費が500万円程度だった時代にTBSは550万円を円谷プロに払っていた。しかし、実際の経費は1本1000万近くかかり、円谷プロの特撮は金食い虫だった。 円谷英二はとにかく建物の壊れ方にこだわり、バラバラに吹き飛ぶビル、ぐにゃりと曲がる鉄塔などディテールにうるさかった。実写とジオラマの背景の明るさが狂えば撮り直し、当時のハイスピードカメラは速度が上がるまで時間がかかり、カメラが回る前に街が壊れると作り直しだ。箱は準備してあっても細かな絵や装飾は作り直しになる。 ウルトラマンを支えたのはドラマのTBSから派遣された演出家だった。またゴジラ以来の東宝が出資しその後も経営面で支えている。 円谷英二とその後を継いだ長男の一(著者の父親)が早世した後、1973年から22年間次男の皐(のぼる)の長期政権が続く。1971年帰ってきたウルトラマン、ミラーマン、1972年ウルトラマンA、1973年ジャンボーグA、ファイヤーマン、ウルトラマンタロウと続くが、この頃には制作スタッフをリストラしキャラクタービジネスに走り出している。実際に累積赤字は一掃され、キャラクタービジネス最盛期にはボーナスは札束が立つほどだった。 一方で初期ウルトラシリーズの社会派ドラマは影を潜め、バンダイの要請でオモチャになるメカは増え、ストーリーは低年齢層向けになる。路線を巡る対立でTBSとはほぼ喧嘩別れ。また1992年には契約のきれた番組販売権を担保に東宝から株を買い戻した。世間では円谷一族の同族経営と見られていたが実態は皐社長の独裁だったようだ。それまでは東宝が目を光らせていた経理のチェックもなくなった。ウルトラマンと言う金のなる木があったがためにほっておいても金が入る、もはや社会派ドラマの対象になるのは円谷プロそのものだ。 帰ってきたウルトラマンからタロウあたりは見てたはずなのに覚えているのは再放送のウルトラマンとウルトラセブンばかりだ。怪獣もそう。後になるほど覚えてないし、造形もショボい。しかし、それでもウルトラマンフェスティバルと聞くとちょっと言ってみたい。

2投稿日: 2014.01.01

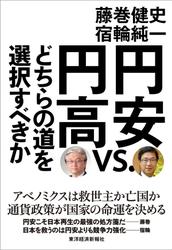

円安vs.円高 どちらの道を選択すべきか

藤巻健史,宿輪純一

東洋経済新報社

円安論者の藤巻氏と宿輪氏の対決ではなく根底は共通しているように見える。

円安論者の藤巻氏と宿輪氏の対決ではなく根底は共通しているように見える。 アベノミクスについては例えば大胆な金融緩和の資産インフレ効果は認めながらも、それで景気が良くなるとは思っていない。藤巻氏の場合インフレターゲットがCPIを見てることには明らかに反対で資産インフレなら理解できると。 確かに同じインフレとは言え株や不動産が上がるのは持ってる人がお金持ちになる話だが、CPIの上昇は後からちゃんと給与が上がらないとお金がなくなるから当然ではある。むしろ一番大事なのは成長戦略と言う点で一致し方法としては規制緩和を含めた構造改革しかない。宿輪氏は資産インフレ効果で景気が上向くとむしろ気が緩んで先延ばし路線に戻るんではないかと心配している。 円安論の藤巻氏だが本人も手遅れと言っていて、なかばハイパーインフレを覚悟しそこから立ち上がった方がいいのではないかと。しかし、議員になってしまった以上そうはいかないだろうから円安政策を出してくれるのを待ちましょうか。ドル建て国債の発行などはまずはやってみりゃ良いんじゃないか。 宿輪氏は適正な為替レートはどうせ計算できないので、これからどちらに向かうかの方が重要だと言う話。二人とも為替政策が重要と言うのは一致。 円安のメリットは何も輸出だけではなく輸入品に対し国産品が競争力を持つ話なのでサプライサイドは基本歓迎だ。ガソリンや電気の値上げは避けられないが雇用が増えればまあ許容範囲では。 まあインフレになると思った時に簡単にドルに投資できる仕組みがあれば円安圧力になるのでその仕組みを作るのが藤巻さんの仕事ですかね。しかし構造改革はどうだろうか。本来の郵政民営化はゆうちょ→国債購入→財政投融資の流れを切るためだったのがもはやそんな話はどっかに行ってるしなあ。TPP次第で本気度がわかるのかも。TPPに加入しなくても高齢化と人手不足でいずれ一次産業は構造改革しないともたない。それでも先延ばしをするかも知れないけど。

2投稿日: 2014.01.01

okadataさんのレビュー

いいね!された数197