総合評価

(307件)| 114 | ||

| 114 | ||

| 43 | ||

| 6 | ||

| 4 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ運命を引き受けることこそ、生きるということ。 それでもなお、という言葉が自分を磨き上げてくれる 仕事は予測ゲーム 仕事の八割は雑務

0投稿日: 2010.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ本来であれば、社会人3年目ぐらいがマッチするんだろうが、最近荒んでいたので、初心に返れて良かった。 マジメに仕事をしようと思える本で、これからも行き詰ったら読み返したいと思える。 一番感銘を受けたのは「それでもなお」という言葉。 挫折しても、それでもなお、立ち上がろう。

0投稿日: 2010.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ就職した甥に宛てた手紙という形式で書かれたビジネス書です。20代の人向けですが、そうじゃない人にも心に染みます。これから就職する人にはもちろん、上司の人にもぜひ読んで欲しい、明るく前向きな気分になれる良書です。

0投稿日: 2010.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ数字の重要性。ノートにどんどん書き入れる。翌日それを読み返すことで、記憶に定着される。また、自分の過去のスケジュールを見直すことで、自分の生活をレビューできる。 朝、今月・今週・今日の目標を確認し、戦闘態勢に入る。 35歳にもなるとその人の【人生観】【仕事のやり方】【コミュニケーションの仕方】などの方向性が決まってくる。その人が一生をかけて到達する地点はその方向性の延長線上にある。 人生設計をできるだけ具体的にイメージすること。 『自分は何を大事にしてきたいのか』 『自分はこの人生で何がしたいのか』を問いかける。 リーダーとは周りを元気にする人。 運命を引き受けること。それが生きるということ。

0投稿日: 2010.11.21 powered by ブクログ

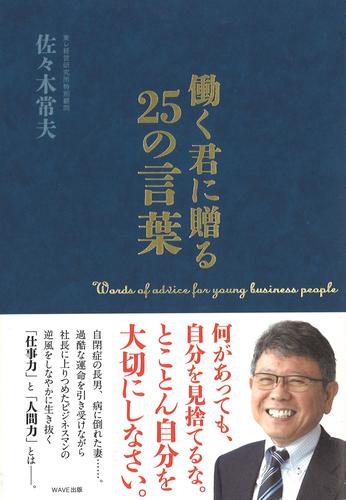

powered by ブクログ■全体として何に関する本か 「そうか、君は課長になったのか」などのビジネス書で有名な東レの佐々木常夫氏が若いビジネスマンに向けて書いた対話形式の啓発書である。佐々木氏は自閉症の長男の育児やうつ病で自殺未遂を繰り返す妻の看病など非常に多忙な家庭事情にあり、毎日6時に退社する必要があった。しかし、そんな中でも最短距離で最大の成果を生み出す仕事術を自ら開発し、同期トップで東レの取締役に就任するという驚きの経歴を持つ。そんな自分のキャリアを振り返ると、20~30代の間に起こった事や出会った人、読んだ本などがその後の人生に大きな影響を与えていると改めて感じ、現代の若者に今の時間を大切にしてほしいという想いから書かれた一冊である。 ■何がどのように詳しく述べられているか 佐々木氏が考える仕事と仕事術について書かれている。 ①仕事について まず第一に、仕事は面白い。ビジネスは予測のゲームであり、現状を把握し戦略を立てて実行する。これらが見事にはまり、ゲームに勝ったときの痛快さはたまらないと言う。 しかし、会社とは雑用の固まりでもあり、仕事の8割は雑務である。新人がやる仕事は100%雑務であり、これはどこの会社でも変わらないと佐々木氏は言う。そんな中でも、もっと効率的にできる方法やもっと質の高い方法を考えて実践していると仕事が面白くなってくる。 ②仕事術について 佐々木氏に言わせれば、日本の長時間労働は単に惰性でダラダラ働いているだけというケースが大半だという。無防備に働き始めれば、同じ惰性の渦に巻き込まれてしまうのは必至で、「時間が足りなければ、残業すればいい」「締切ギリギリでも間に合えばいい」という考え方では、決して良い仕事もできないし自分も鍛えられない。毎日6時退社を自ら実行し、部下にも定時退社をさせてきた佐々木氏の説得力は大きい。 ■その本は全体として真実か、どんな意義があるのか 会社に入ってからいつまでも成長し続ける人の共通点は「ひたむきさ」であり、焦らず、一歩ずつひたむきに歩んでいくことが大切である。そして、成長を止めないために重要なことが、ノートや手帳に何でも書き込んで「振り返ること」だという。仕事を経験するにつれて目立った失敗もしなくなると、人は自然と振り返ることもしなくなり成長は止まってしまうので、若いうちに何でもノートに書き込んで振り返る習慣をつけることは非常に大切である。 ■一番面白かったのはどこか、なぜ自分は面白かったのか 佐々木が部下によく使う「プアなイノベーションより、優れたイミテーションを」という言葉が心に残った。勉強ができないのは能力がないからではなく勉強の仕方が悪いからだという佐々木氏の考えは、自分も以前から考えていたことであるが、佐々木氏に言わせれば仕事ができないのも仕事のやり方が悪いからだという。 では、「正しい仕事のやり方」をどうやって学ぶか。それは他人の優れたところを真似ればいいと佐々木氏は言う。私自身、これまで自分のやり方にこだわる傾向が強かったが、それは佐々木氏に言わせればプアなイノベーションであり、他人に優れたところをもっと積極的に真似ていく優れたイミテーションをもっと重視しようと思った。そのためにも、上司、先輩の優れたところをノートに書き、翌日振り返る習慣をこれから実践して成長を止めないようにしたい。

1投稿日: 2010.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概要】 「そうか、君は課長になったのか」の著者が、今度は社会人1年生の架空の甥っ子「遼くん」に向けて手紙を書いています。 「そうか~」に書いてある思想が、新入社員向けに書かれています。(しかも徐々に遼くんは年次が上になっていきます) 【活かせるポイント】 新人期のおすすめ本として紹介したり、言葉を引用して講師からのいい話に活かしたり、活用の仕方はいろいろ。 「君は人生の主人公だ。何物にもその座を譲ってはならない。」 「信頼こそ、最大の援軍」 そして余談ですが、佐々木さんの本を読んで思ったのは、「読む相手を思いながら書くこと」の大切さです。 以前、ウェブのページを作るときに頂いたアドバイスで、そのページを検索する人の年齢・性別・仕事・好きな雑誌などなど、具体的にその人を思い描け!と言われたことがあります。 相手のことをこの本のように明確に資料に書くことはないでしょうが、この本でいうところの「遼くん」みたいな存在は、アウトプットを作るときには必要なことなんですね。。。 (あっき)

0投稿日: 2010.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ短時間勤務を余儀なくされながらも、同期トップで東レの取締役に 就任し、東レ経営研究所の社長にもなった著者が、その仕事哲学、 心構えを披露した、注目の一冊です。 <今年社会人になったばかりの甥、「遼君」(仮名)への手紙>と いうコンセプトは正直、なくてもよかったかなと思いますが(文体 がちょっと不自然)、書かれている言葉は、いずれも心に染みるも のばかりです。 ・欲が磨かれて志になる ・凡を極めて、非凡に至る ・より高い制約を自らに課すこと ・自分はリーダーたりえているか いずれも、背筋がピンとする言葉ばかりですが、実際の仕事面でも、 役立つアドバイスが満載です。 ・お客さまと待ち合わせをしたときには、必ず10分前にはその場に いるようにしなさい ・上司が、君に何を期待しているのかを折に触れて聴く ・「事実は何か」を正しくつかむ いずれもシンプルなアドバイスばかりですが、デキる人がデキない 人を判断基準であることは間違いありません。 個人的には、自分の20代を思い出し、初心に帰るきっかけとなりました。 20代のビジネスパーソン、あるいは若い部下を持つマネジャーに、 ぜひ読んでいただきたい一冊です。 たしかに、仕事には「食べるためだけ」以上の意味があり、もっと 深い喜びを与えてくれるものです。しかし、それはあくまで、自分 の稼ぎで生活できるようになった人にもたらされるものです。決し て、「生活のために働く」ことを軽視してはなりません 欲をもちなさい。欲が磨かれて志になる 君は人生の主人公だ。何ものにもその座を譲ってはならない 35歳にもなると、その人の「人生観」「仕事のやり方」「コミュニ ケーションの仕方」などの方向性が固まってきます。その人が一生 かけて到達する地点は、その方向性の延長線上にあるといっていい でしょう。私はこれをその人の「成長角度」と呼んでいます。この 「成長角度」の高い人が、低い人に追い抜かれることはまずありま せん。成長角度は、その人のもつ志によって決まります 仕事ができるかできないかは、「能力の差」よりも「仕事のやり方」 (=勝利の方程式)の差が大きい プアなイノベーションより、優れたイミテーションを 凡を極めて、非凡に至る──。これこそ、君が成長する秘訣です 誰も、自分の人生を傷つける人など大事にはしません。人は、自分 を大事にしてくれる人を大事にするのです お客さまと待ち合わせをしたときには、必ず10分前にはその場にい るようにしなさい もし、君が成長したいと願うならば、より高い制約を自らに課すこ とです。上司から言われた締め切りよりも、少し早めにデッドライ ンを設定してみる。あるいは、同じ仕事内容であれば、前回よりも 前倒しで設定するのです 仕事をしていくうえで大切なことは「事実は何か」を正しくつかむ ことです。ですから、「それは本当に事実か」を確認しなくてはな りません タイムマネジメントは、時間を管理することではありません。仕事 を管理することです 自立した人間とは、自分の力で環境を変えていこうとする人間 上司の悪口を言いたくなったら、少しだけ自問してほしい。自分は リーダーたりえているか、と 伸びるのは、日陰の部署で、気持ちを腐らせずにがんばってきた人 運命を引き受けなさい。それが、生きるということです ◆目次◆ 第1章 自分を磨くために働く 第2章 成長角度を最大化する 第3章 仕事の要を知る 第4章 どこまでも真摯であれ 第5章 とことん自分を大切にしなさい

0投稿日: 2010.10.25