総合評価

(1355件)| 404 | ||

| 456 | ||

| 285 | ||

| 45 | ||

| 12 |

powered by ブクログ

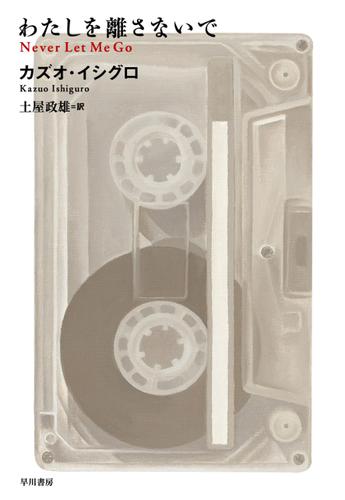

powered by ブクログ朝日新聞発表「平成の30冊」第2位! イシグロさんいわく「二度挫折した作品」。ノーベル賞に結実した代表作でした。

0投稿日: 2019.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏の代表作の一つ。臓器提供用のクローン人間が存在するというバーチャル世界において、そのクローン人間である主人公の女性が、育った施設「ヘールシャム」での出来事を中心に人生を回想するという小説。 バーチャルな設定ではあるが、外国人労働者の扱いなど、同じような構造は現代の我々の社会にも存在しているし、決められた(ような)人生をどう生きるかというのは普遍的な問題である。社会における分断や人生の意義について、深く考えさせられる内容となっている。ヘールシャムの創設者の理念も、独善的なようにも思えるが、クローン人間の子供達にとって臓器提供という未来が避けられないものだとするならば、一概に却下することもできないのかな、という気がした。 淡々としつつも、緻密な心理描写もこの小説の特徴である。ただ、バーチャルな設定のせいなのか、英国人特有の文化を理解していないからなのか、個々の心理描写や登場人物間のやりとりについては、あまり感情移入できない(理解ができない)ものも散見された。

1投稿日: 2019.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わって、よくもこれだけの衝撃的内容を淡々と綴ったものだと思いました。自分の運命を理解できないうちから叩きこまれた彼らの心情はこんな淡々としたものではないはずですが彼らが心情を爆発させるシーンが少ないのが印象的です。衝撃的な世界なのに小さな積み重ねを意外と最後まで読み進めてしまい、ラスト近くなってこの物語の伝えてくるものに気づき呆然としました。人道的観点から言ったら私には不妊治療との違いすらわからないです。こんなことが当然の未来は想像したくない。生きるって、生まれるって、なんでしょう。

0投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ考えれば考えるほど不条理な内容だが、純文学だと思うとやるせなさを感じるのであって、実はSFジャンルに分類されるのではないか?とひらめいたら腑に落ちた。クローンが創造主であるところの人間に逆らえないのは、『ロボット三原則』のようにプログラミングされているのでは。クローンも学校が成立するほど大規模な人数がいるのだし、反乱を起こすなら人数は十分に足りている。独自の思考もできるし痛みも感じるクローンは、どこまでが人間以外なのだろうか。何度も物語について考え込んでしまうのは、やはり内容が素晴らしいからで、心に引っかかりがいつまでも残る良い物語である。

0投稿日: 2019.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログきゃ~想像もつかない展開。結末知ってから思わずもう一度読み返す(笑) 人間…というよりも、生き物のあり方について、ものすごい角度で切り込んでくるお話し。考えても悩んでも答えなんて出ないけど、考えたくなる内容。

1投稿日: 2019.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画の予告を観て気になっていたので原作を。 思ったよりも救いようのない話に感じた。 提供を前提とした生を受けるクローン人間たちにとって、ヘールシャムの想い出は残酷なのか、それとも死に際に美しい夢を見れる糧なのか。複雑。

1投稿日: 2019.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ10年ほど前に、高校生に紹介しました。そのあと、大騒ぎになって…。 まあ、読んでみてください。 https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/201906040000/

0投稿日: 2019.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ2019/06/01-2020/04/01 何しろ長編である。その上、翻訳本であるため、文が淡々としていて感情が高揚することはなかった。ドラスティックなテーマで、興味深かった。

0投稿日: 2019.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめてのカズオ・イシグロ作品。出だしは12年勤め上げたという介護人のその短いようで長い体験談、一筋縄ではいかなった患者とのやりとりや一般にキツいといわれる介護職ならではの苦労体験を来し方振り返ってすすんでいくのかなと思いきや、いや実際その部分もあるにはあるのだが(それに本の後ろの見開きの著者紹介に昔ソーシャルワーカーとして働いていたという経歴もまた効果的なフリとなって)そのつもりで読み進めていたら、ある時から急に、この丁寧な口調で伝える相手のことをよく考えた抑制の効いた文章の中に、時おりサブリミナルの映像が紛れ込んでいるかのような、違和感を持つ単語がチラホラと混ざり始める。読みながら自分が何か重要な一文を読み落としたかのような、そんな不安な気持ちにさせられるのだが、判然としないままでもおそらくそうだろうと読み進めていく。気がつくともうすでに物語の世界にどっぷり引き込まれていた。そして最期の最期で、明らかになるどうしようもない悲しみに、だが世間には絶対存在する種類の悲しみに読者を対峙させる。加害者ではないが相済まない気持ちにさせられる(偽善かも知れないが)無力感。希望を見出せない、掛ける言葉も見つからない悲しみがある。普段意識しないだけでこういう気持ちで過ごしている人も世の中にいるということだ。正しいかどうかは別としてそれに比べて自分は何て恵まれて生きてるんだろういうことを忘れてはならない。作者は決してそんなつもりでこの小説を書いたのではないかも知れないが。なんていうかなんて思えばいいかも分からない。

1投稿日: 2019.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ序盤に明確な表現があったかどうかはわからないけれど、終盤徐々に謎が明らかになるシーンはよかった。 絶望的な展開ではあったと思うけれど、登場人物たちの幸せを願う真摯な姿があったので、決して暗い展開にはならず、泥濘の中の青空のような混沌とした爽快感のようなものが漂っていた。 この感覚、クセになるかも。 映画化しているのは知らなかったけれど、メインの3人が、想像していた雰囲気とぴったりだったので、見てみようと思った。

2投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ背表紙の大体の粗筋を読んで興味が湧いて、ノーベル文学賞受賞作であることや本屋からの平成代表作品としての推しだったこともあって、SF小説とも知らず読んでみました。 とんでもない話なのに、 登場人物の機微な心情とか、人間関係、その出来事がすごく細かく表現されてて、ぐっとのめり込まれました。素晴らしい。。話が進むに連れて真実がわかっていくのも面白かった。 調べたら映画もあるみたいやけど、こんな微妙なニュアンスを映像で残せるのか、映像で見てしまうのが勿体無いような気がします。また読書量が増えたころにもう一度読んで味わいたい作品。

1投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ蛻昴a縺ヲ繧、繧キ繧ー繝ュ繧ォ繧コ繧ェ繧定ェュ縺ソ縺セ縺励◆縲ゅロ繧ソ逧?↓縺ッ縲∬ェュ荳ュ縺ォ豌嶺サ倥>縺ヲ縺励∪縺?∪縺励◆縺後?√>縺、霑?b蠢?↓蛻?↑縺輔′谿九k菴懷刀縺ァ縺吶?よ丐逕サ繧よ・ス縺励∩縺ァ縺吶?縲

0投稿日: 2019.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ3人の登場人物の心の動きを丁寧に書きつつ根底に重大な謎が横たわっている作品 この謎自体は前半で面影を出すのですがそこからの日々も読み応えあり、最後に完全に解き明かされるシーンではページをめくる手が止まらないです 本人にとって重大な事実である部分にどう折り合いを付けていくか十代の登場人物達の多感な描写が精巧に描かれています 個人的に読み進めるのに苦労したのは翻訳された本というところでした どうにも回りくどい言い回しが多い気がしてなかなか進みませんでした これはもう語学を勉強するしかないと思って諦めます あとは某少年マンガをたまたま読んでしまっていたことも悔やまれました

0投稿日: 2019.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

序盤、謎に包まれた真実が淡々と明らかになっていく怖さに面白さを感じた。 終盤まで直接的な表現はないのに悲しい恋の物語だと読者に伝わるのは見事。 強い女性・キャシーを待ち受ける運命がわかるからこその物語の余韻も良い。

0投稿日: 2019.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログカズオイシグロさんの本を読んでみたくて、一番メジャーなこの物語を選んだ。 キャーシーの心の繊細さ、細かさがすごいなって思った。 ずっと一人称で語られるから、映画ではどんな表現になっているのかすごく気になって、読み終わったその日に映画も見たけど、小説を読んでいないと汲み取れないシーンなどがあって、やはり小説には勝らないな、、 面白いけど、もう一度読みたいとは思わないかも。 でもなんか、介護人で疲れている人たちの表現が、なんだか東京で働いて疲れている人たちに似てるかも、と思ったりして。。。 次は永い言い訳読むぞー

0投稿日: 2019.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ底に奇妙な設定がある気味の悪い物語ですが、個々のエピソードはティーンエージャーの心の動きの機微をとらえ、美しくもあります。 なるほどやはりそういうことか、と悟ってからは、ラストシーンまでページをめくる手がそわそわし始めます。ところが物語は淡々と進行していく。どこにたどり着くのか、どこまで語られるのか、ある意味ひやひやしながら読むことにもなりました。 ストーリーの軸を成す3人の人となりが、醸されながら丹念に描出されていく感じ。それと並行して、この世界の全貌も明らかになっていく。ぞくぞくします。

0投稿日: 2019.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々思うことはあるけれど書ききれない。とても良い小説でした。 …そして、こういう面倒な省略を許さない圧倒的繊細さがある小説だったので、自分がどれだけ適当に世の中生きてるかを自覚させられました。

0投稿日: 2019.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノーベル文学賞。もっと読みにくいのかと思っていましたが、まったくそんなことはなかった。シンプルに面白かった。あくまで淡々とした語り口が悲しくも美しい。真実の恋がどんなものなのか、キャシーとトミーにそれがあったのか? より、それを訴え出た、ということが大きな事実なのかもしれない。

0投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

難しいなと思いながらぼーっと読んでいたが、 いつの間にか思いもよらないテーマの話になっていてびびった。 読み終わってぐるぐる反芻すると、青春小説を読んだ感覚。あたたかい。

1投稿日: 2019.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な施設での出来事が徐々に明らかになっていく過程がとても面白かった 最後の景色は純文学的で美しい

1投稿日: 2019.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み進めるのに正直苦労した作品。筆者の抑えた表現と共に物語は淡々と進む。提供者の境遇には胸が苦しくなる。これは医学の進化に対する警鐘なのか、それともいろいろな理由で不当な扱いを受けている現代の人々の存在を代弁するものだろうか。読後の味わいが何とも切なくやりきれない。

8投稿日: 2019.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ想定の範囲内で話が進みいまいち良さがわからなかった。星新一なら20ページくらいにまとめられそう。細やかな筆致はよかった。細部を楽しむのが正解??

1投稿日: 2019.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで読んだ事がない本でした。同氏の作品を初めて読みました。現実世界での科学の進展の中で人間のもモラルは、そこまで道を踏み外してはいない。そう認識しながらも、キャス、トミー、ルースの息遣いがあまりにもリアルで恐ろしいほどの悲しさ、恐怖を覚えました。読了して、小説だよ小説、自分に言い聞かす必要までありました。 でも過去を振り返れば、全く同じ人間に対してさえ("さえ"と書いてここでまた、はたと考え込む)、同じような誤った優越意識で、同じような悲しみを見捨ててきた人間達は確実に存在した。今現在も自分の中の同じ心のあり方、その部分を許しているのかもしれない。地中海に溺死するイスラム世界からの難民。アフリカの飢餓。ロヒンギヤでの殺戮。死に行くものに、それを運命とし自分の中で折り合いをつける哀しみがあるのだとしたら。 作品を読み終えて止まらない切実な悲しさが、もう一度リアルに自分の中にぶり返し、止まらない切迫感となる。この小説が完成した時点では、まだiPS細胞にまつわる研究はノーベル賞を受賞してはいない。

0投稿日: 2019.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んだ、が、んん… なんか約束のネバーランドみたいだなと思った。 読むのは苦ではない、サラッと読み終わる。小説としての技力は感じさせられる、丁寧な描写は楽しめた。心を揺さぶられたかは…。 深読みというか、そこから思索を広げることはできる、人間の無関心な残酷さについて。うーん、でもあまりそそられない。

0投稿日: 2019.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ身体を提供するために生まれた人たちの生活とそれぞれの思いを豊かな想像力と精緻な描写で巧みに描かれた文学作品。キャシーとトミーとルースの微妙な友情と愛情の機微を淡々と丁寧に描いている。

0投稿日: 2019.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログテレビドラマになった作品です 日本に置き換えてのドラマだったので ちょっとだけ違和感がありましたが おもしろかったドラマです で 小説のほうですが この作品はドラマを見てなかったら自分はついていけなかったかもです ドラマだけあってわかりやすくしてあったんだなとw なのでドラマのストーリーも思い浮かべながら読み勧めましたが 良くも悪くも坦々とお話が進んで だからこその そこから読み解くことが 心に重くのしかかってくる作品でした

0投稿日: 2019.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ英文学ってとっつきにくいかな、堅い話かなと思いながら読み始めましたが、とても良かったです。幼少期の甘い切ない思い出がじんわりよみがえってくるような、自身が体験したような気持ちになりました。作品世界の謎が、しだいに解き明かされていく展開も面白かったです。 親友と恋人と生と死について、じっくり考えたい人におすすめです。

0投稿日: 2019.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2019.1.27 図書館 ノーベル文学賞受賞ということで。 本書発表2004年、ノーベル賞受賞2017年。 ノーベル賞作家の代表作は読んでおいた方がいいだろうという軽いきもちで予約。 さぞ読みづらいだろうと思っていたら、まったくそんなことはなかった。 むしろ読みやすさの極み。変な言い回しや文体もなく、だれにでも読みやすく描かれていた。 こういうこと。良作って読みづらさではない。この時点でカズオイシグロへの好感度が高まる。単純なことを複雑に言うよりも、複雑なことを簡単に言っている方が好き。 31歳介護人キャシーの回想という構成で、幼少期の施設(ヘールシャム)時代からさかのぼり、友人のトミー、ルースとの思春期の複雑でもどかしいような思い出が描かれる。ありがちな青春小説とみせかけて、最初から「介護人」「提供者」などなんのこっちゃわからん単語が説明なしにちりばめられている。違和感を徐々に募らせながら読み進めると、中盤(前半?)で臓器提供クローンの話であると判明。 しかし、この事実が明かされて哀愁やもどかしさは増すが、社会的倫理観の押しつけや全てのふり幅を持っていかれることもなく、最後まで若者の青春小説、という体裁が守られていたように思う。(スゴイ) これが解説で言われている、著者の徹底した抑制力である。 ラストは2回目の提供で使命を終えたルースの懺悔と願いにより、2回目の提供を終えたトミーと介護人のキャシーでヘールシャム時代の言い伝えを確かめに行く。 しかしそこに希望はなく、4回目の提供でトミーは使命を終え、キャシーはトミーを想い涙し、提供者へなってゆく。 良作。 淡々と描かれているところがとっても好み。 秘密が明かされてからも淡々と進む。 倫理観の押しつけがなくて最高。というか、キャシーの温度感をリアルに再現したのだなあという印象。 キャシーとトミーがなぜくっつかないんだと思っていたが、ラストへの序章だった。 過剰な演出や押しつけはないが、設定が設定なだけにもどかしくどうしようもないやるせなさは残る。本書はクローン人間に関する善悪の問題提起をしているわけではなく、人生の多様をただ書きたかっただけなのでは、と思う。 なのでここで前説を議論することはナンセンス。 解説でエミリー先生が重病だとして、キャシーの臓器を使うだろうか?という提起に鳥肌。たしかに。 私はエミリー先生はただただ善良で勇敢な人間であったと思うが、臓器は提供してもらうんだろうなあ。とにかく正論を断定していないため、倫理にとらわれずに想像を膨らませることができる。 しかし悲しい話だった。 著者は各作品で作風が違うそうなので、他の作品も早めに読みたい。

0投稿日: 2019.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログささやかなエピソードひとつひとつから、登場人物の輪郭がとても綺麗に描かれてる。日常を写した何気ない、そして美しい写真を続けて見ているような小説だった。切ない話ではあるけど、決して悲しくはない。強いお話だと思う。

1投稿日: 2019.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ【読了メモ】はじめてのカズオ・イシグロ。この本は、感想を述べる対象ではなく、受け止める対象、傾聴させられる本なのだと感じた。色々なものがじんわりとする。

0投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ恋愛小説かのような描写の細かさと重いテーマのギャップが激しかった。。 不信感を持ちながら読み進め、終わってももやもやは残るが、なぜか心に残り考えさせる作品。

0投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

予備知識なしで読みましたが、わりと早い段階でなんとなくヘールシャムがどんな場所でどういう子どもたちが過ごしているのか分かります。 幼い頃からの日々の出来事や感情が丁寧に描かれていることで、環境は特殊でも、キャシーたちがごく普通の子どもたち若者たちと同じようにそれぞれの人生を生きてきたことが自然に強く実感できます。(人物のこういった深みを描けるのは小説ならではの面白さですよねぇ) それだからこそ、彼らに待っている避けられない未来の悲しさ、理不尽さ、やるせなさがより一層くっきりと感じられるのだと思います。 一度便利になったら弊害があっても元にはなかなか戻れない、というのは本当にそうですよね。一度上がった水準を下げる場合、やはり元に戻るだけとは納得できず、大きな苦痛を伴うものですよね…。 現実的にはここまで人権を蔑ろにするようなことは、今の世の中では起こらないかな?と思える設定なので、あくまでもフィクションという感覚で読めるのが私としては救いですが…。 でも、クローン人間までいかなくても科学技術の発展の中で、どこまでを生命と見なすかという問題や人間ではなく動物ならばどうなのかという問題などの延長線上にあるような物語なので、安易に考えてはならないと感じます。

0投稿日: 2019.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後まで読んでも不完全燃焼という感じの小説。読み終わったり観終わったりしたあとに余韻や解釈の余地を残す作品というのは個人的には好みな部類だけど、この作品を読み終わったあとに残ったのはどちらかといえば不完全燃焼だったという感じ。 それでもまあ先が気になりながらどんどん読み進めていったという意味ではそれなりに楽しみながら読んだ作品であったことは疑い得ないだろう。とはいえ、人から勧められて読むのでなかったなら最初の数頁か十数頁で読むのを止めていたというのも疑い得ない。ミステリーというわけでもないのに、この何の話か分からないまま物語が進んでいくという分からなさは個人的にはちょっときつい。

0投稿日: 2019.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログとても柔らかい文章・雰囲気で、中身実はけっこうえぐかったりするけど全然そんなこと感じさせない。原文が優しいのか、訳が良いのか。

0投稿日: 2019.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログヘールシャムで過ごした彼女たちのお話。 独特の世界観。一体なんなのかなぁと手探りで読む。そうしていつのまにかその世界に取り込まれてしまう感覚。 カズオイシグロさんの文章は、翻訳は? 品があり、どことなくノスタルジック。 誰もいない夕暮れの田園風景、風にゆらゆらとする残照。

0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供者と介護人のはなし。教育され育っていく過程が各年代感じることも鮮やかに描かれる。主人公とルース、トミーの変わらない友情と思慕、続いていく関係性が魅力的。ただ物語そのものよりは、一つ一つの情景を楽しむ本。自分はもう少し分かりやすいストーリーが好み。

0投稿日: 2019.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外の絵本を読んでいるような、どこか浮世離れした美しさを感じる。と同時に、人間関係の生々しさがしっかりと描かれているからリアリティも感じられる。ずっと感じていた“違和感”が明かされたとき、とても人間らしいと感じた。彼らが人間でなくて、なんだというのか。

1投稿日: 2018.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「介護人」キャシーが過去を回想する形で ゆっくりゆっくりと進められていく話。 特殊な施設である「ヘールシャム」 そこの子供たちのどうしようもなく悲しい使命。 そして「提供」 とてつもなく残酷な運命なのに疑問を持つことなく せいいっぱい喧嘩をしたり恋をしたり。 重たい余韻の残る1冊

0投稿日: 2018.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマを見ていたので、すぐに小説の世界観に入り込めました。この本を読んで、ドラマも本当によくできていると思いました。 全体的に何となく暗くて重いテーマのストーリーが淡々と進んでいき、思わず小説世界に引きずり込まれた。さすがはノーベル賞作家だなと思いました。 感想を述べるのはかなり難しい小説ですが、独特の世界観に浸れることができたのはそれなりに楽しい読書体験でした。

1投稿日: 2018.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近『カササギ殺人事件』の上巻を買った。普段なかなか海外文学は買わないので、我ながら珍しく表紙買い。そんな私が久々に海外文学を手に取るきっかけとなったのは、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』。綾瀬はるか主演でドラマにもなった。舞台は日本にリメイクされていたけれど。 カズオ・イシグロの本はこの本がはじめてだったが、透き通るような文体の美しさにまずは惹かれた。内容もまぁまぁ難解なはずだが、すっと頭に入ってくる。 それでいて物語は切ない。自分たちが生きている意味、生きていく意味。人類がもうすでに向き合いつつある生命の課題を、本作は静かに、しかしずっしりと問いかけてくる。 読後感は、まるで静かな森の切り株にこしかけて風を一身に受けるような、そんな爽やかさと物悲しさが同居している。カズオ・イシグロ作品はなかなかいいものだと思い、私はこのあとで『日の名残り』も手に取ることとなる。 それにしても、ドラマはいまいちだったなぁ。。。

3投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ提供という使命を生まれながらにして課せられた人たちの話 ドラマは1話を見て「何だこの重い設定は……」と思って、あとは家族が見てるのをところどころ横目で見てた程度 なので最終的にどうなったかは知らなかったけど、こんな結末とはねぇ…… もうちょっとは救いのある感じになならなないものかねぇ そもそも設定として、提供先は限定されてるのかな? 移植やら何やらの拒絶反応を考えると、ポシブルに利用するのは一番合理的だけど、全国民分のコピーを用意できるとも思えないし 医療のパラダイムシフトっぽく描かれてあるので、特定の誰かではなくすべての人向けの技術と考えてよかろう 現実問題として、今はiPS細胞があるから、こんな非人道的なことしなくても同じような技術が進歩していくだろうけどね その辺の設定にいちゃもんつけてもしょうがないんだろうけど、リアリティを感じない そんな簡単に受け入れられるものかね? クローン羊のドリー誕生の際には世界的な議論が巻き起こったし 人のクローンに関する研究は制限がされた事から考えるに、いくら医療水準が上がるからといってこんなことが許容されるとは思えない と、思いたい ただ、誕生以前の段階からそのようにデザインされた「ヒト」ではない生物を利用となると難しいライン ブタの脳を持ったヒトと、ヒトの脳を持ったブタ、それぞれはヒトとして扱うべきかどうかの問題 ヒトの遺伝子を他種の生物を使って生産するのは今でもやってる事だから、どこまで近づいたら制限されるべきかは人それぞれの倫理観によるなぁ と考えると、僕の倫理観としてはヒト以外の遺伝子が混じっている時点でヒトとは言えないと思っている節があることに気づいて愕然とする 自分は意外というかまんまというか過激な思想を持っているようだ ってか、それはそうと「ルース ウゼェ」という勘定が最初から終盤まで満載だった(笑)

2投稿日: 2018.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこの数日間、読んでいない時間もずっと、この本に引き込まれていた。『日の名残り』とは全く違ったテーマだったが、回想という話の展開は共通している。 介護人キャシーの回想という形で話が展開されていく。全体的には、すりガラス越しに見た風景のような印象も受ける。だが、登場人物の感情の流れを丁寧過ぎるくらいに描いていて、彼らの多感でするどく複雑な感情描写が、時に切なくなるまでの余韻を残す。 臓器提供を目的としてこの世に生を受けたが、提供者としての使命を全うするだけでは充たされないほどの様々な感情が描かれている。感情とは無縁であるようなクローン人間と、彼らの持つ多感さ。そのギャップが切なさを増長するようだ。 特攻隊員として使命を終えたたくさんの若い命のことも、ふと重ね合わせた。

4投稿日: 2018.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログキャシーとルースのお互い超高度に空気を読み合うめんどくさい感じに覚えがあって、こういう関係性があるのは日本だけじゃないのか、そりゃそうか、などと思った。

0投稿日: 2018.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

映画を見てから本を読んだから頭の中ごちゃごちゃしているけど、空想の話と分かっていながら最後のマダム達と再会したシーンは自分が先生の立場ならどうしたかなって考えさせられてしまった。

1投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ3.5 全編を通して、およそ「共感」と呼べるような感覚を得ることが無かった。 そんな中、 ルースとキャスの会話の中で度々出て来るバトルともいうべき表現・・ ひとつの不用意な発言で、オフェンスとディフェンスが入れ替わり、その瞬間に現れる勝者の愉悦の表情。 そして、その闘いの相手は、自分が親友と呼ぶ唯一無二の人間なのだ。 かなりの頻度で出てくるその表現と共に、トミーを巡る二人の駆け引きを見ても、とても女性的な感性を強く感じた。 イシグロ氏自身がそうなのか、女性の友情をそう捉えているのかはわからないけれど・・。 知りたいことを手に入れる時の回りくどく用意される状況設定など、至る所に作者の穿った視点を感じる。 イギリスのとある施設ヘルーシャムで育ったキャシー。同じ施設で育った親友ルースやトミーと共に成長しやがて社会へと出て行くが・・ 待っていたのは、明るく希望に満ちた未来とは裏腹の、地獄へと真っ直ぐに敷かれたレールをひたすら滑りゆく人生。 ヘルーシャムとは・・ 国家が、そして社会が欲した歪な願望が作り上げた、最もグロテスクな構造だった。

0投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログたんたんとした語り口で話は進むけどその中で運命をそのまま受け入れている彼らの様子がより悲しみを強調するというか報われんなと 考えさせられる 他に読んだ人がどんな感想を持つか聞きたいと思った

0投稿日: 2018.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ『渚にて』のようなSFかと思えばまったく違う珍品 個々の青春な挿話はどれも良くできているのに なぜこれでいいと思ったのか謎 村上春樹作品のように自己完結するならともかく こういう状況を全員が粛々と受け入れる理由がどこにある 良く似た違う人類を描いたSFだと強引に解釈しても 「(行動の原因と結果が支離滅裂で)人間が描けていない」駄作 『日の名残り』も無理にミステリにしていたが へんな設定を持ち込まず普通に日常を描写すれば高品質なものが書けるのに これを英国ブンガクというならディケンズから遥かに後退している わけがわからないよ

0投稿日: 2018.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

人としてではなく、臓器提供をする家畜として育てられる子供たちの話。「輝夜姫」でもこのネタ使われてたなあと思い出しました。 人の形をしているのに人としての尊厳が認められない子供たち。感情や知性も人のそれとはなんら変わらなく見えるが故に、尚悲しくなる。 恋や大人になること、世界への憧れを胸に生きているが、訪れる死を予感して逆らうことなくそこに殉じていく。なんとも言えない切なさが後を引きました。

0投稿日: 2018.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ物凄く面白かった。前半よく意味が分からず、孤児院の話をやたら引っ張るなーと思っていたが、後半の展開が凄い。石黒一雄2作目。これは全作品買わねば。

3投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ解説にあった「最後まで抑制が利いた」という賛辞がまさに的を得た表現に思えます。ノーベル文学賞を取った方の作品ということで挑戦した気持ちもありましたが、余韻の残る物語でした。ドラマで見たときよりも本で読んだほうが色々と感じることの多かったように思います。

2投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

カズオ・イシグロさんは初めて読みましたが、淡々と描写される世界がとても好きでした。 面白かったです。 介護人のキャシーの回想で物語が進むのですが、提供者という臓器提供のために生まれたクローン人間、という登場人物たちの設定に切なさを覚えました。「多重人格探偵サイコ」の「スペア」みたいな存在かな…と少し思いました。 いつも曇りのような雰囲気を感じましたし、提供する運命を疑うこともなく受け入れている彼らの、悲しみも怒りもない生涯がとても不思議でした。 まだ上手く感想を言葉に出来ませんが、すごく好きな空気です。

1投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段小説はあまり読まないのですが、ツイッターでノーベル文学賞のニュースを見てカズオイシグロ氏の存在を初めて知り、またこの人の本を賞賛する方がおられたので興味を惹かれて読みました。 が、感想はとても書きにくい。率直に言うと、この本の書評でロマンチシズムとか、感情の描写とか、そういうのに感動する気持ちが全くわからないくらい私にとっては怖い本だった。この本を読んだ少し前に自分が精神科のデイケアにいたからかもしれませんが、そこで感じていたある種の不気味さと似たものを感じました。 はっきりしないまま登場人物たちがおそるおそる自分たちの置かれた状況、わからない現実を突き止めていく。筋書きは書評などを読むとはっきり示されていますが、本当に、突き止めた現実は事実だったのか、私が読み落としただけなのか、はっきりわからないのではないかと思ったりしました。なので、この本について明確な書評を書くなら、読み返さないといけないかもしれない。だけど、とても怖かったので、勇気がいると思います。私は、これは妄想だ!と意思を持って否定せずにおれなかった。個人的な感想です。

1投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中で挫折。盛り上がりどころがいまいち分からなかったので、今の自分には合っていないのだろう。また、落ち着いたら再読する候補。

1投稿日: 2018.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

翻訳物は、訳者の力不足からか日本語として違和感があり、あまり読まなかった。しかしこれはイシグロテイストをよく伝える名訳である。細かな伏線、描写力に圧倒される。臓器提供者として養育されるものの存在って何か? 豚や鶏に教育しても意味がないのと同じか? 意味するものは多面的で考えるところは多い。 たびたびノーベル賞候補となる村上春樹ワールドとは違う。

2投稿日: 2018.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

どこにでもいそうな普通の女性が、”提供者”である彼女と友人達について現在と過去の記憶を行ったり来たりしながら淡々と語っていく形式の中で、少しずつ彼らのこと、この世界のことが明らかになっていく。最後まで読み進めるのが止められず一気に読破。 彼らはこの世界の中で一般人とは違うけれど、友人や恋人と自身の人生をより幸福に生きられるようもがいているところは同じ。本当に自然などこにでもある生活の描写の中で、不気味さが湧き出てくるのがすごい。都合の良いようにしか教育されていないため、自分達の運命を呪い一般人と同じ権利を求めて戦うようなことはない。幸福とは何か。私自身も”提供者”達と重なる部分があるのではないか・・・人と感想をじっくり話したくなる作品。

2投稿日: 2018.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログやっと読み終わった。救いようのない暗い話。ノーベル文学賞なんで読んでみたけど、もういいです。私には合わない。

2投稿日: 2018.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログキャシーは介護人だ。介護するのは老人や病人ではない。提供者呼ばれる人。提供者。 一体何だろう。答えは読んでね。と生徒に紹介した本。

1投稿日: 2018.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ【わたしを離さないで】 カズオイシグロっぽかった。素晴らしかった。偉大な小説を読むたびに、自分には小説が書けないと強く思う。 構成がすごい。小さな点だった話の入り口がどんどん大きくなって、最後にはすごく大きな世界が描かれてる。いびつな世界。ちょうどメガホンを横から見たような、語られる世界のそういう広がり方のイメージをわたしは持った。 書物は、人が自分の中に持っているものを映す鏡。わたしがこの作品を読んで思ったのは、技術が発達し過ぎた世界のいびつさ。人間の身勝手さ。自分たち側の生への欲求が満たされるなら、臓器移植提供だけのために作られた、消費され、廃棄される人間より一段劣った存在がいてもいいということ。ここに描かれてるのは虚構の世界だけど、実際に起きてもおかしくないと思った。エミリ先生やマダムは同情に値する。彼女ら自身正義感や道徳観にかられてヘールシャムを作ったけど、それは状況の改変には程遠い。ある意味では自己満足かもしれない。しかも結局は彼女らの試みも社会から拒否され忘れられ失敗に終わる。さらに彼女らが社会から拒絶された理由のきっかけも、ある医療技術を巡る事件。それは優秀な遺伝子を持った人間をつくる技術だった。そんな人間ばかり人工的に作っていては、やがては人間社会全体がそのような人工人間に乗っ取られてしまう可能性がある。人々はそのことを危惧した。しかしここで、彼らが目を背けていた問題が頭をもたげて来ざるを得ない。ー人工人間が自分たちの上をいくとき、それはあってはならないことだとされる。では、自分たちより下位に位置づけられる人工人間は?その存在は倫理的に許されるのか?この問題を議論すること自体に人々は拒否反応を起こし、ヘールシャムは閉鎖に追い込まれ、やがて提供人間に対する社会的運動もなくなってゆく。人々は自分たちの倫理観の暗部にふたをして、社会を営み続ける。何かがひどく間違っている。 「癌は治るものだと知ってしまった人に、どうやって忘れろと言えます?不治の病だった時代に戻ってくださいと言えます?そう、逆戻りはありえないのです。」エミリ先生の言葉はわたしの心を強く揺さぶった。やはり技術の行き過ぎた発展は、人間の社会を歪ませてしまっているし、倫理観まで損なわせかねない。そこには本来あるはずの人間の限界に対する恐れや諦め、自然界への畏怖というものが著しく欠如している。 「あなた方の存在を知って少しは気がとがめても、それより自分の子供が、配偶者が、親が、友人が、癌や運動ニューローン病や心臓病で死なないことのほうが大事なのです。」私の母も以前似たようなことを言っていた。愛する人の延命のためなら、たとえ独りよがりな考えであっても技術にすがる気持ちはやめられないと。私はこのことについて繰り返し母を批判し衝突してきた。母の気持ちもわかる。私はまだ、本当に本当に近しい大切な人を失った経験がない。だからいたずらに母を道理で責めるのは間違っているし、母が私を心無い子と思いたくなるのも理解できる。人は本来的に自分と自分の身の回りの人のことが一番大事なのだ。いざとなったら、倫理もへったくれもない。でもだからこそ思う、技術の発展で人間の欲求を満たし過ぎてはいけないと。人間にできないことがある限り、いろんなことは諦めがつく。コントロールできない自然的・生物的事象にも健全な恐れの心を持っていることができる。わざわざ自分たちのどうしようもなく自己中で残酷な面を知る必要もない。だから私は日頃から言っているのだ、技術の発展はもういらないと。 カズオイシグロの作品はいつも素晴らしくて、重い。読後感は非常に重苦しい。でもだからこそ、深い気づきと内省を与えてくれる。静かな語り口も素敵だった。臓器提供用に生まれてきたクローン人間だって、すごく細かい表情のひだを持ってた。「かゆいところにてがとどく」ような、あぁわかる。と言いたいような繊細微妙な感情の描写がたくさんあった。そしていつものように語られないところもたくさん。でもトミーとキャシーの関係に対する違和感は私の思ってた通りのものだった。あのルースと再会以後の、作中において言葉では何も語られない彼ら二人の関係の変化は、私の違和感は当事者たちも当然持っていたものでそれが正しく修正されただけであるから、というので間違っていないのだろう。いい読書をありがとう。また一つ豊かになれました。

4投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ医療の進歩は目覚ましいが、意思を持ったクローン人間を誕生させ、臓器移植のドナーに使う話には驚きを隠せない。こんな世の中が来る事があるのだろうか。読み方が悪かったので、私をはキャスで離さないではトミーなのか、なぜこのようなタイトルなのかわからない。ノーベル賞作家の作品を読んだのは日の名残りに次いで二作目だが難しいと言うのが本音だ、

0投稿日: 2018.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ大好きな作品。 涙なしでは読めない。 あまり知られていないが一応SFの部類。 他人に体を移植するために生まれてきた子供達。いつか体を提供して、死にゆく運命にある彼らに希望はあるのか? 切なくて美しい。 普段、小説を読まない人も映画でいいから観てほしい。

0投稿日: 2018.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ序盤から介護人、提供者というワードが時々現れます。物語が進むにつれ一体何のことを表しているのかが明確になります。将来が決まっている閉塞感、どうにか足掻いて希望を見出そうとする主人公達。しかしながら、どこかで救済の道はないのだと理解しているような、それでもあきらめきれない、複雑な感情に胸が締め付けられる思いでした。

0投稿日: 2018.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ヘールシャムという施設出身の主人公が過去を回想する形式で進む。幼少期の友情や葛藤、心の機微を描く繊細な物語・・・かと思いきや、この設定、何かがおかしい・・・!読み進めていくうちに、だんだんこの物語の「奇妙さ」が明らかになってきて、心細いような、動揺を覚えるような、でも先が気になる・・・! この話はフィクションだけれど、「魂」とは何かとか、生命に関して人間が超えてはいけない一線があることを考えさせられる。 また、「使われ方の決められたいのち」のやるせなさも感じた。神様はそれぞれに賜物を与えてそれを十分に発揮できるような使命を与えるけれど、それって、最初からはわからなくて、だんだん明らかにされて、神様と自分の関係の中で「自由に」いのちの使い方を選んでいけるからこそ喜んで受け取っていけるんだ、って。そんなことを考えさせられました。 にしても、こんな小説、読んだことない。面白かったです。

0投稿日: 2018.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ想像力に乏しい自分では淡々と?説明してく内容に絶賛されるまでのよさはわからなかったなぁ。 映画とか見たら補完されるかな。

1投稿日: 2018.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ2018/08/16読了 恋愛か人生か、はたまたSFか 分類に困りますね。 カズオ・イシグロ氏のノーベル文学賞受賞作品。 英文で読むのとはどうしてもニュアンスの違いが出るので 正しく読めたか、というと、そうではないかも。 「日本的なストーリー」というようだが、それはSFなのか 空気を読みつつ心の探り合いをする面々らなのか いわば、三角関係のラブストーリーと、救いようのない 性質の人生(設定としては日本のコミックにありそう) ※アニメ ダーリンインザフランキスと設定が似てるのと、ダリフラの最終回のタイトルが「わたしを離さないで」なのは意識してだろうか。そこのところもまた考察してみたい。 キャシーの告白という体だけど、まだ何かある。 隠されていることはきっとある。 ヘールシャムという箱庭と生き方がほぼだが、その人生をたどり語る中で キーとなるのをつかむのは、一人称の語りだからこそ 全てを信用するわけにはいかないと思うし。 物語のすべては、ルーシー先生をきっかけとした大人の独自・告白にかかっているが 末期としての提供者(この英字がドナーなのかクローンなのかコピーなのかで全体のニュアンスも変わる)の告白という全文なので 物語というより、日記のようである。 受賞するにあたっての この物語の評価とは果たしてどの部分なのか また調べて見なければ。

1投稿日: 2018.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「日の名残り」に続いてのイシグロ作品2冊目。また上質な作品に出会えた・・・と嬉しい余韻に浸っている。一気読みの推理小説と違い、できるだけ長く楽しみたいので1日30~50頁と丁寧に読み進めた。 SFなんだろうけどよくあるSF作品とは一味違う。革命を起こすヒーローも出てこない。与えられた宿命を淡々と受け入れる登場人物。哲学的な命題を呈しているかと思えばそうでもない。背景には曇り空の荒野ののイメージしかわかない。だから泣きたくなるのかなとも思う。喜怒哀楽だけじゃないもっと細やかで複雑な感情をやさしく刺激された気がした。 自分ひとりの言葉では作品の醍醐味を語ることができない。感想をうまく言語化できない小説だと思う。

1投稿日: 2018.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ外国人研究員K、恩師からのおススメ。「ひとそれぞれですが、幸せは他の犠牲のおかげだという再認識されられます」

1投稿日: 2018.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了後、言葉に出来ない物悲しさに包まれ、暫く感傷に浸った。 自分の中で、真実が結びついていくのに時間がかかったが、全てを読み終えた時に理解することができ、満足している。 至極の一冊として、より一層皆に読んでもらいたい

1投稿日: 2018.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでる最中、そして読み終わった後、なにかとても不思議な世界と読後感がある。その静かな世界がすうーっと自分の周りに漂っているようだ。そして悲しい。ノーベル賞受賞の報の後、映画を先に見てしまって、読み始めてから半年たってしまったがやっと読み終わった。そうゾクゾクしてページをめくるのももどかしい、という感じではないのだが、映画の俳優たちがまったく違和感なくぴったりと活字の世界にあてはまった。 どうして逃げ出さないのか、なぜ素直に提供を受け入れるのか、SFとしたらつっこみどころはいろいろあるのだがそれは問題ではなく、イシグロ氏は「限られた生の人がどう動くか」というのを描きたかったといっている。同じテーマの他の作品、篠田節子の「子羊」とか、映画「アイランド」とか、そちらはダイレクトにコピー人間への警告、を問うていると思うのだが、こちらは、コピー人間にしろ普通の人間にしろ、「生活した記憶」を回想する、という所作がクローズアップされている。「記憶の回想」で今の生を確認している。 2008.ハヤカワepi文庫2017.10の66刷を購入

3投稿日: 2018.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ初読。直近で読んだ3冊は、それぞれ人間と、アンドロイド、極端に抑圧された被支配者、そして知能だけ異様に成長させられた知的障害者の対比を描き、「人の本質とは?」を問うような話だったが、まさか今回はクローンの話とは。四連続でたまたま似たテーマの本を読み、世の中の小説は実は全部こうなのかと思う。 その中でも、本書は淡々と少年少女たちの何気ない日常を、本当に何気ない日々をただ徹底的に描くことで、そしてこの物語の設定を徐々に明かすことで、テーマに迫ろうとする静かな凄みがある。 この設定の明かし方は最高。 ※そのたわいも無い会話の中に、父親、母親、兄弟の話が一切出てこない エミリ先生の「クローンも心があることを世間に知らしめたかった」とは、本人がクローンに心がないと認識していることの告白でしかなく(魂が存在するってなんで証明する必要があるんですか)(そして現にエミリ先生は彼らをおぞましいものとして嫌悪している)、 野暮な設定の話をすると一点、「何故こんなに提供者であることを当たり前に受け入れるのか。何故逃げないんだろう」と思ってしまい集中が削がれた。 「わたしを離さないで」が意味するものは何回か読み返すとより腹落ちすると思う。

2投稿日: 2018.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ『新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。古い病気に新しい治療法が見つかる。すばらしい。でも、無慈悲で、残酷な世界でもある。 そこにこの少女がいた。目を固く閉じて、胸に古い世界をしっかり抱きかかえている。心の中では消えつつある世界だとわかっているのに、それを抱き締めて、離さないで、離さないでと懇願している。 わたしはそれを見たのです。正確には、あなたや、あなたの踊りを見ていたわけではないのですが、でも、あなたの姿に胸が張り裂けそうでした。』 まず、倫理的な問いから命懸けのジャンプをしなければならない。そこから、この物語世界が始まる。 ドナーとして生まれた少年少女の物語なんだけど、曖昧な未来に囲われた満たされた生活、不自由なんだけど自由な生活、本当に不幸な人々よりは不幸ではない生活、そんな生活を送る彼らは、我々の生活と変わらないのではないか、そんなことを考えてしまう作品。

1投稿日: 2018.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこんな大きな問題をただの追悼録みたいに、なんて事もないようにさらりと表現する、色々考えさせる非常に怖い小説である。

0投稿日: 2018.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ臓器提供というテーマは知っていたので、シリアスな医療モノと自己解釈して読み始めたらまるで違う。ふつうの若者の日常を淡々と語ってゆく。起伏もない日常をかたってゆくので、所々読み飛ばし。途中で気づいたのは、家族の話題が全くないこと。まあ、臓器提供としてこの世に生まれたこども達なので、家族はいないし、家族という概念がないのだろう。将来の夢は叶うことのない夢であって、残されるものは何を願い、思って日々をおくるのだろうか。

2投稿日: 2018.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「提供者」という言葉や、ヘールシャムの保護官の態度などから、主人公で語り手のキャシーを取り巻く世界が尋常ではなく、違和感を感じながら読み進めていくことになるが、その大きな秘密は文庫本の127ページで早々に明かされる。 第1部はヘールシャムでの出来事、第2部はコテージに移ってからの出来事、第3部はキャシーが介護人となってからの出来事が書かれており、キャシーとルースとトミーを中心に物語は進んでいく。 特殊な運命を背負った主人公たちの迷いや哀しみが物語全体から伝わってくる作品だ。 感情を揺すぶられるような、名場面がいくつかある。 特に印象に残っているのは、『わたしを離さないで』という歌に合わせて、キャシーが枕を赤ちゃんに見立てて踊っているところをマダムが目撃し、涙を流す場面である。 この作品は、週刊文春の『東西ミステリ―ベスト100』で海外編の74位に選ばれている。読めばわかるが全くミステリ―作品ではないし、作者もミステリーとしてこの作品を書いたわけではない。このような作品を『東西ミステリ―ベスト100』に選んだ選者は全くの馬鹿で、次回の選考では絶対に選者から外してほしい。

0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を見た友人からグロくて耐えられなかったと聞き身構えて読んだ。感情が繊細に表現されていて、SF的な状況なのに現実的に受け取れた。登場人物たちは悲惨な生き方を強いられる。どんなに理不尽な状況でも、人は与えられた枠組みの中でしか生きられない、ということのようだ、表現されているのは。反乱や自殺すら思いつかないようにプログラミングされているということか。翻ってまともに生きられているつもりの我々も、その点では同じようなものかと思ったりした。

0投稿日: 2018.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ・物語全般を通して、静かに、そして緻密に進んでいく ・介護人キャシーの記憶は本当に正しいのか。美化している、誇張している、ねつ造していることはないのか。 ・ルースが語り手として物語が進んでいったとしたら、全然違う内容になったんだと思う。 ・私は読む前から少しネタバレを知っていたから、提供という言葉に違和感がなく読んでいたけれど、前情報なしで読んだとしたら、どこで真実に気づき驚いたのかが気になる。

2投稿日: 2018.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ扱っている題材は近未来。でも登場人物の内面を丁寧に描き出す実に格調高い文学作品です。格調高すぎて、頭の表面を通り過ぎていった感は否めませんが。これこそ文学賞、という感じです。映像化された作品も見たくなりました。

0投稿日: 2018.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ一見、現実的な施設や学園生活を送っているように見える、キャシー、トミー、ルースたち。ルースなどは、「いるいる、こういう子。国が違ってもいるんだね。」という感じ。しかし、漠然と何かが決定的に違う、と思わせる。悩んだり、葛藤したり、友情や三角関係?、青春の日々ではあるけれど、どちらかというと淡々と進行していく。 読者も登場人物とともに、彼らの存在の秘密について衝撃的な事実を知ることになる。その存在はなんのためにあるのか?自分の希望を叶えるのは許されない? ドラマを見なければ、ノーベル賞作家でなければ、手に取った本だろうか?手に取ったとして、読み続けられただろうか。しかし、一度読み始めると不思議な吸引力でその正解に引き込まれてしまった。

1投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ静かで切なく、やるせなさと深い余韻を残す話だった。 日常描写に紛れる違和感のある単語が増すにつれ、だんだんと尋常ならざる世界が見えてくる手法が素晴らしい。 世界には、理解することすら考えたこともない価値観があって、それ故に踠いている人がいるのかもしれない。そしてそれは、ごく身近にも存在するのかもしれない。

1投稿日: 2018.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて読んだカズオイシグロ作品。 話のあらすじを全く知らないで読んだが、結果的にそれで良かったと思う。 冒頭から一気に引き込まれた。…「提供者」とは、「マダム」とは何者なのか… 個人的には、ネタバレは全く無しで、偏見のない状態で読んで欲しいと思う。 素晴らしい作品です。

4投稿日: 2018.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ受賞で知らなければ手に取ることはなかったであろう作家。独特の言い回しと馴染みのないストーリーに苦労し、ようやく入り込めてきたのは真相が明かされる終盤になってから。ネタバレの是非が論争になるのも納得。

0投稿日: 2018.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ介護人、提供者、保護官、ヘールシャム、コテージ、そしてルースやトミーとのエピソード。主人公の回想で綴られる物語は、不思議な世界設定がじわじわと明らかにされ、真相が明かされる。 そうした設定にもかかわらず、自分を含めた誰にでも当てはまる問題を考えさせられた作品だった。 18-63

1投稿日: 2018.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ原則的に、遺伝子工学のSFもので三角関係、学園もの。こうカテゴライズしてみれば、ありきたりな物語に思うのだが、これが誰にでも書けるシロモノじゃない。 芸術がなぜ必要か。 男と女はなぜ愛し合うのか。 そんなことを、押しつけがましくない筆致で考えさせてくれる逸品。この著者の小説、最初は苦手だったが、じわじわと滲みだすような味わいがある。

0投稿日: 2018.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わったばかりでまだ整理できないのですが、 ミステリアス度 ★★★★★ 哀しさ ★★★★ 何となくセピア調 ★★★★★ イシグロ氏の本は2冊目ですが、 人の気持ちの機微(本当に微妙な部分)とか、 人と人との間の違和感 (摩擦とまでは言わない、ささいなもの)が よく描けるな、と思います。 主人公の親友が、アグレッシブで上昇志向の強い子なのですが、 良い子なのだけど、どことなく周りを牽制したり、 何気ない一言で主人公より上位にいたがったり。 でも最後には、この子が一番可哀相な感じがしました。 きっとすごく傷つきやすい子なんだよね。 そんな彼女らも、ある哀しい使命を負って産まれており。 それに絡むイギリス国内の運動が、何か実際にありそうで 興味深いものでした。

1投稿日: 2018.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ特別な施設に生まれ、社会と混ざり合うことも叶わぬ子ども達。 自分の宿命を受け入れその時を待つ姿は切なくて でもかわいそうだったろうか。 恵まれていなかっただろうか。 受け入れ難い境遇にすら愛着を持つ。 自分には一人分の人生しかないから...。

0投稿日: 2018.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ抑制的な文章、全てを語らず読者の想像に委ねる書き方、野心的なSF要素の導入等が印象に残る本作、その完成度からすれば確かに多くの読者に評価されて然るべき傑作だと思います。 が、いちエンタティメント小説として読んだ私にとっては、あまりにも暗く重すぎる展開に、ページを捲るのがしんどかったことも告白しなければなりません。特に後半、主人公とマダムと再会した場面で明かされた真相には、打ちのめされるような感覚を味わいました。作者の意図は分かるのですが、あまりにも残酷で哀しい。よくこれをドラマ化できたものだなあと思いました。

1投稿日: 2018.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説を面白くしているのは、その書き方ですね。 とにかく書き方がうまくてにくたらしいなと思いました。 物語は、とても特殊な環境下にある登場人物たちの人生が、緩やかな悲しみの中で終わっていくせつない物語です。 この特殊な環境というのがこの物語の謎であり、読み進んでいくうちにその謎が解けたときにはゾッとするのですが、 この物語の中で本来読者にもっとも理解されるべき部分(もしくは読者がもっとも理解したいと願う部分)は、登場人物それぞれの細かな感情の動きのはずなんです。 例えば、そのシーンでA氏はどう感じていたかとかB氏はどのように考えたかとか。 ところがこの本は、物語の内容、つまり登場人物たちの人生すべてが、主人公のひとりであるキャシーの主観によってのみ描かれているんです。 例えば、「A氏はそのシーンの時、きっとこのように思ったんだろうとわたし(キャシー)は思う」とか。 ここが本当におもしろくてにくいですね、物語の真相をわからなくしている。 だから真相がわからないまま、ただ漠然と得体の知れない不安と恐怖を感じながら読者はこの本を読み進めていくことになります。 そして、突然、真相がわかってゾッとします。その真相はあまりにも平然と書かれているので読み飛ばしそうになったりします。 でも、読者が、「これで真相がわかったぞ」と思っても、それが本当の真相かどうかは結局分からないんです、だってキャシーの主観だけで書かれた物語だから。 ミーハーな僕は、ノーベル賞作家でしかも僕と同じ長崎県出身の作家という理由だけでこの本を手に取りましたが、読んで良かったですし他の作品も読んでみたいです。

3投稿日: 2018.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

同イシグロ氏の「忘れられた巨人」と同じで、わかりやすい主題だったり、ファンタジックな形をしてる。けど、実体は普遍的な現実のエゲツなさ。 チラ見えする黒の組織on名探偵コナンみたいな?違うか。 忍耐の要る独特の文組みでも、終盤への興味が最後まで読み進めさせてくれました。重かった。

1投稿日: 2018.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ綾瀬はるかのTVドラマ視聴済みであったが、ノーベル賞と作者の本作品に練りこんだ主題を確かめるため読破。主人公たちが私たちの人生のメタファーとなっているという観点でストーリーを追っていくと、TVドラマとは違った感情移入が主人公達できて新鮮。キャシーはもちろん、ルースやトミーも私達のまわりにいる友人と同じだ。人は死にむかって生きる、人は死を理解して生きる、人は死を不可避なものとして生きる。人生という流れがある所に、更に情でもって棹を突けば、どうしようもなく流れてしまって、舟がコントロールできない状態になってしまうのを、人は何とかコントロールして生きている。人生という荒波が待っているのは、ヘールシャムで育った主人公達だけではなく、私達全員である。なんてことを考えてしまいました。

1投稿日: 2018.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル文学賞受賞時に図書館で予約したら、「日の名残り」を読み終えるとすぐにこっちも届いた。 介護人、提供者、保護官、ヘールシャム。設定の説明があまりない中で進む前半。全寮制のおかしな学校だなと思って読み進めていくと、途中でその設定に気づく。ちょっと怖い。 そんな環境に置かれている男女の友情、愛情を今と過去を行ったり来たりしながら描く。 表紙のカセットテープの絵が印象的。

1投稿日: 2018.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ7年ぶり2回目。前回読んだ記憶が薄れ、特殊な出自を持つ人たちをめぐるSF的な小説という印象しか残っていなかったが、再読して印象が改まった。 抗いようのない宿命の中で、それぞれに健気に生き、哀しくも愛おしくなる登場人物たち。描かれていたのは、特殊で個性的で普遍的な人間そのもの。

2投稿日: 2018.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログあー、うー(-_-)なんだろうこの感じ。 読みはじめる前は、微々たる前知識からドーン⤵︎ズドーン⤵︎⤵︎と落ちてしまう事を覚悟してかからなくてはと思っていた。 内容からするとそうなのだろうが、⤵︎⤵︎な感じではなく変な読後感。 もちろんスッキリ爽快感とは程遠い。 極端な言い方をすれば、妙な説得力にねじ伏せられてる? 読み終わったら、映像化されている物を見ようと楽しみにしていたのだが、楽しんで見るって感じではなくなっちゃったかもなぁ。

0投稿日: 2018.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本作は文庫本にして400ページを超える小説なのだが、不思議と長さを感じさせることがない。物語全体としてはミステリ的な味付けがされているとはいえ、ドラマチックな事件が起こるわけではないのに長さを感じさせることがないというのは、間違いなく作者の書き手としての技量が高いということなのだろう。 物語は全て主人公であるキャシーの過去の回想という形で進む。序盤から「提供者」とか「介護者」、「保護官」という謎の単語が散りばめられており、何か物語の背後では大きな物語があることを感じさせる。しかし、SFやミステリなどでは普通のフォーマットである、"主人公が世界の謎をとく"とう物語に陥ることを作者は拒否をする。描かれるのは主人公と友人のトミーやルースとの人間関係であり、彼らが生活をしている(おそらく)全寮制の学校と思われるヘールシャムの日常である。 彼らは「自らが提供者(明示はされないが、おそらく人体の一部を病気の治療のために提供する)である」という事実を淡々と受け止めて生活をする。しかし、彼らが何かに疑問を持つ時、そこには表現することができない緊張感が主人公と世界の間に、そして読者と物語に間に発生する。この緊張感がページをめくることを続けさせるのだ。 本書を読み進めていると、そういった緊張感を時には主人公たちも自覚をしているように思われるが、時には彼らがあまりにもその環境に適応してしまっていて、私は戸惑いをもちながら読み進めていくことになった。物語の背後には、何かしら我々が住んでいる世界とは違っている大きな物語があるように思われるのに、物語の中のキャラクターはその現実に対して何かしらの疑いをもったり、意味づけをすることはほとんどしない。なぜなら、それが彼らにとってあるべき世界の姿だからだ。 もちろんこういったテーマに対して、主人公たちが疑問を持つ・・・という世界を構築することも可能だっただろう。私が読んでいる間に思い浮かべていたのは、現実世界で食肉として育てられて時期がくると殺されていく動物たちのことだった。彼らはそれを「悲しいこと」として受け入れているのだろうか、それとも「この世の理り」として受け入れているのだろうか?ちょうど主人公達がそうであったように。 あるいは、終盤でエミリ先生とマダムが明かすヘールシャムの真実を読んだ時には、2018年の現在では論争となることがある「犬食(アジア)」や、「クジラ・イルカ食(日本含む)」を思い浮かべた。これらの食文化に反対する人たちの理由の一つには、対象とする動物が「知的であること」があるという。それは、ちょうどヘールシャムを運営していた人間が行おうとしていたことと、ある意味同じである。人間も遠い未来には、例えば今は食べている動物達、豚や牛たちを、知的であるという理由から食するのをやめたりするのであろうか?人工知能の開発により、知性の定義が少しずつ塗り変わっていることを考えると、そう遠くない未来にそういったことが怒っても不思議ではない。 とはいえ、作者はこういったわかりやすい論争となるテーマに対して寄りかかることはしない。作者が描くのは、あくまで主人公達の友情であり、心の揺れであり、彼らがどのように運命を受け入れるか・・・である。そこには過度なヒロイズムもないし、ドラマもない。主人公達はある一時、提供者として運命を全うするまでの「猶予」を欲しいと望むものの、その運命に戦いを挑んたりはしないのだ。そういう意味で、この物語は何かの解決やカタルシスを提供する類の物語ではない。 トミーや主人公の前でなされたルースの最後の告白や、最後の(最初の)主人公の決断が見せるのは、人間は大きな物語の中で何かしらあがいて、そして最後には運命に身を委ねるという生き方そのものだ。きっとそれは、本当は私たちもそうなのだろう。人はただ生きていくことが出来る生き物なのだ。

0投稿日: 2018.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ久しぶりに文学を読んだなという満足感。 読後感もすごい。穏やかな展開なのに強烈な存在感です。信じられない運命を持って育つ主人公たちだけど、誰にでもありそうな人間関係の機微が丁寧に描かれてて、そのギャップも強烈。 ストーリーも飽きない展開、先が気になり一気に読み進めてしまいました。

1投稿日: 2018.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ詳細を知らずに読めてラッキーだった。 やるせない… でも登場人物たちの気持ちがわかる。 どうしようもなくそのように振る舞ってしまうこと、あると思う。

2投稿日: 2018.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったです。 流石、ノーベル賞受賞者!と思いました。 読む前は分厚い文庫本だなぁ、と思ったのですが、とても読み易くて、サクサクと読み終わりました。 他の作品も読んでみたいと思いました。

1投稿日: 2018.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログあとがきにもあったが、細部まで抑制の効いた、入念に構成された物語。静かな主人公の語りから、その人生や人間関係が語られていくが、奇妙な「提供者」「介護人」などの単語や、世界のあり方が散りばめられ、もしかして?と疑問が募ってくる。最終的に謎が解かれるのだが… クローン人間が量産されるようになったらその人権や法律はどの様に守り整備されていくのだろう。その一端が垣間見られた作品だった。偶然に作られた人間と試験管の中で意図的に作られた人間のどちらに価値を置くか。臓器を罪悪感なしに提供してもらう為にやはり人間は良心に蓋をする道を選ぶのではないか。

1投稿日: 2018.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生のころ雑誌でカズオ・イシグロ氏のインタヴューを読んだことが切っ掛けで、この本を手に取った。妙に頑なだったので邦ドラマは観なかったが、いずれにせよこの本から受ける印象のみ残っている方が個人的には良かったと思っている。よほど気に入らないと読み返さない性質だが、この本は事あるごとに読み返している。

1投稿日: 2018.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わった今、どういう風に自分が思ったことを感想として書けばいいのか分からない程に、色々な事が頭の中を駆け巡っている。 一番最初に浮かんだ言葉は「原罪」。 この物語は、この世界がどのような世界であるのかを、主人公と共に読者に考えさせるミステリー構成になっている。読者である私も、主人公達と同様に施設の状況や施設に勤める保護官の奥歯に物が挟まったような言動が何の意味を持っているのか分からない。 それでも、この施設がただならぬ気配を帯びていることは容易に想像がつく。 一体、この世界は何なのか? 主人公達は何なのか? ずっとそれを求めて本を読み進めていく。 物語中で、主人公達はほんの少しの保護官の言葉と施設出身者達の噂話や想像力を駆使してある仮説を立てる。その仮説は、今までの周辺状況からすると一見理にかなっているように思われる。いや、私はその仮説が正しいことであって欲しいと願うのだ。 しかし、仮説というのは、その仮説を作った人の願望から成っているのかもしれない。願望であるが故に、時に変なバイアスがかかってしまい、自分にとって都合の良い解釈をしてしまいがちだ。 そして、願望はその望みを打ち砕かれたときに、大きな悲しみになって返ってくる。 苦しいことは、その願望を砕く源が、人間という種が持つ大きな罪の上に成り立っていることだ。ここでの罪は、人間としての傲慢さに起因する。 人間とは自分勝手で傲慢な生き物だ。その傲慢は、個においては社会性という観念で抑制される。国においては法律で制し、人間という種においては人類愛・博愛によって律せられるのだろうか。 では、人間以外の種に対して私たちはどのような気持ちを持って接しているのか、傲慢に振る舞っていないだろうか。 例えば、自然を破壊し絶滅危惧種が多い現状、沢山の家畜や魚を捕食すること、家畜を食べるためだけに育てやがて屠殺すること。 そういう事は、日常生活の中で気づかないように巧妙に隠されて営まれている。人間以外の種は思考や言語を有さないからそれを受け入れる、しかし考える知恵を持ち、それを疑念として口に出すことができたら? 人間という種族としての傲慢さ、それは紛うことなく罪だ。 そして罪の上で私たちは生かされている。だから原罪だと思った。 作者はこの世界を良いとも悪いとも言わない。 読者は自らそれの良否を考える。そういう機会を与える物語はそれほど多くなく、本書は私たちにもっともっと考えろと言わんばかりに様々なことを投げかける。 深く考えさせられる良書であった。

2投稿日: 2018.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

将来、クローン人間が生まれたら、起こりうる問題をリアルに考えさせられた。 人間の場合、クローンでも普通に心を持つんだということを科学者は忘れてはならない。

0投稿日: 2018.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログあってはならないけど、どこかで行われてるのでは?と思わされる。そして、クローンについて考えさせられた。人はどこまで生に固執するのか。

2投稿日: 2018.03.21