総合評価

(1012件)| 464 | ||

| 350 | ||

| 130 | ||

| 13 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ確かに小中学生の長期休暇の課題図書にぴったり。 人種や貧富の差などについて、難しいことは書いていないので「知る・考えてみるきっかけ」として良い本だと思う。

4投稿日: 2024.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ちょっとクスッと笑えたり、深く考えさせられたり、とても感情があっちこっちに動いた。 日本でも「差別はいけないよ」「多様性を認めよう」という考え方は当たり前のようにあって、 私も理解していたつもりだったけど、実際に海外に住んでいる人が見ている景色は思っている以上にリアルで、 思っているのと体験することでは全然違うなと思った。 最初の方を読んでいるうちは、海外の人種差別的なものは思ってた以上にあるんだなと思って、読み進めていくうちに、著者の日本での体験でも差別的な経験をみて、 表面的には「少なくなってきているもの」でも、奥をのぞいてみるとすぐそばにあるという現実があり、 とても深く考えさせられた。 「カテゴリ」分けすることによって差別が生まれたり、仲間意識が生まれたりする。 それによって悲しむ人や涙を流す人がでてくるのであれば、 それならいっそのこと、カテゴリ分けせずに「人間」というものだけあって、ただただシンプルに「人間同士協力していこうよ」となればいいのに、、、と思ったりもした。 (そんな単純な話じゃないけど) 種類わけは時に便利で、役割分担ができていいんだけど、 それは、その種類分けの前に、前提に「みんな同じ人間なんだから助け合って行こうね」という気持ちがあってこそ、 平和に成り立つのかなと思った。 人が集まるとどうしても「種類分け」ができてしまって、 そこに「優劣」というジャッジまでついてくることがある。 本当に「人間」としての価値は優劣とかではなく、 存在そのものが素晴らしいのにな。 特に心に残った文章が二つある。 「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。…罰するのが好きなんだ」 「表出する」ということと「存在する」ということはまた別ものなのだから。 別の角度からの学びもあった。 本文の中でも、著者と息子さんが色んなことについて話をしているけど、そんな関係性がまず素晴らしいなと思った。私も子供がいる身として、色んなことを、ジャッジのない価値観でニュートラルに会話をしていきたいなと思った。 本を読んでよかった。自分の知らない世界を体験することができた。そして、シンプルに「人間」を尊い存在として大切に、一人一人と向き合っていきたいなと思った。 今回の色々な問題ははっきりと白黒つけれるものではない。すぐに解決できるものでもない。 そもそも解決というような白黒はっきりさせるものではないのかもしれない。 色んな角度から、広い視野を持って、常に自分自身にも問い続けながら向き合っていきたいと思った。

7投稿日: 2024.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

p.84 他人の靴を履いてみる努力を人間にさせるもの。そのひとふんばりをさせる原動力。それこそが善意、いや善意に近い何かではないのかな、と考えていると息子が言った。 p.130 なるほど多様性の強さってのはこんなところにあるのかと思う。こっちがダメならあっちがある、のオルタナティブが存在するからだ。こっちしか存在しない世界は、こっちがダメならもう全滅するしかない。 p.196 「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。……罰するのが好きなんだ」 面白かったです。一気読みでした。息子君の優しさ、聡明さに驚かされました。続編もあるみたいなので読んでみようと思います。

5投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国の差別や分断を体験した、日本人の母とその中学生の息子の話。 英国の差別や格差ってこうなのかと知らないことが沢山あり、とても勉強になった。 そして、その差別や格差をどう受け止めたか、感じたかをエッセイとして読めた。 私自身、英国に小さな甥っ子がいるので、彼の将来に思いを馳せ、やたら感情移入してしまった。 異国の地で東洋人の血を持つと、多かれ少なかれ嫌な気持ちになることはあるのかもしれないけれど、どうか彼が傷つくことが少ない社会に進んでいって欲しいと願うばかり。 下記は印象に残ったフレーズ。 ・楽ばっかりしてると無知になるから。 多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと思う ・誰だってアイデンティティが一つしかないってことはないでしょ ・他人の靴を履いてみること、エンパシー、自分がその人の立場だったらどうだろうと想像することによって誰かの感情や経験を分かちあう能力

4投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ・イギリスでの暮らし →性教育や人種、LGBT等についてそこまで教えるのかと驚くほど中学生から教育されていること。日本でも人種差別や性教育はあるけれどそこまでダイレクトなものではなかったと思う。 ・ethnicとidentityのちがい →心理学の授業でTAをしてくれた日系カナダ人も同じ話をしてくれたことを思い出した。どこのカテゴリーにも受け入れられない不安定さや複雑な心を消化するのにとても長い時間がかかったそう。 彼がどのように感じ、考えているのか言語化・表現することがとても上手だと感じるのは、自分が何者であっても自分を否定しない安息の地があるからなのだとおもった

5投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子さんの視点と気づき、感情、考えを息子さん自身の言葉で言語化して対話をするという中で、私自身にとってもこんなにもまだ新しい気づきや発見があるのかと思わされる、出会ってとても良かった本だと思う

5投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種、ジェンダー、貧困格差、いじめなど様々な問題について是非日本のティーンズに読んでもらいたい作品。

13投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ

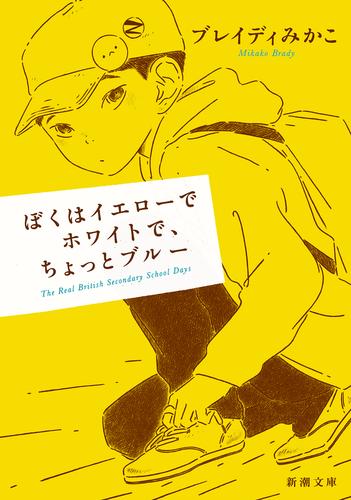

powered by ブクログブレイディみかこ(1965年~)氏は、福岡市生まれ、修猷館高校を卒業後、上京・渡英し、英国やアイルランドを転々とした後帰国。再び渡英して南部ブライトンに住み、ロンドンの日系企業に勤務後、英国で保育士の資格を取得し、保育士として働きつつ翻訳や著述を行う。『子どもたちの階級闘争』で新潮ドキュメント賞(2017年)、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で本屋大賞ノンフィクション本大賞(2019年)他を受賞。 本作品は、初出は新潮社の月刊PR誌「波」への連載で、2019年に出版、2021年に文庫化された。 私はノンフィクションやエッセイが好みで、各種のノンフィクション賞やエッセイ賞を受賞した作品の多くを読んでいるものの、一方で天邪鬼的なところがあり、本作品については、ベストセラーになってしまったがために、これまで敬遠していたのだが、今般たまたま新古書店に並んでいるのを見て、入手した。 そして、読み終えた今、これまで手に取らなかった不覚を強く感じざるを得なかった。 私は、現在世界で起こっている問題の多くは、ウクライナやパレスチナでの戦争にしても、欧米に広がる自国第一主義のポピュリズム政治にしても、更には気候問題・環境問題・食糧問題ですらも、その元凶は、多様性を認めない風潮、エンパシーの欠如にあると考えている。そして、本書に描かれた、英国の地方都市の元公営住宅に住み、著者とアイルランド人の夫の間に生まれた息子が通う、公立の「元底辺中学校」の生活の中で起こる出来事は、ある意味、世界の縮図とも言えるものであり、かつ、息子は(母=著者と対話をしながら)それらの問題をひとつずつ乗り越え、成長していくのである。 尚、「多様性」については、息子から問われた著者が、次のように答えている。「多様性ってやつは物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、そりゃないほうが楽よ」、「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」 また、「エンパシー」については、学校の試験の答案に息子が、「自分で誰かの靴を履いてみること」と書いている。 多様性・公平性を最大の価値観とする(と私は考えている)「リベラリズム」の限界が指摘されて久しい。その理由は、考え方のダブル・スタンダード性(同性婚は認めるが、一夫多妻制は認めない等)であったり、パイの成長の限界であったりするが、地球上に80億人が住んでいる今、不可避の前提は、複数の人間は多様でしかあり得ず、我々は、多様な人間と共存するしかないということだ。 また、本書が優れている点をもう一つ挙げると、著者の言葉と文章の力である。小学生でも面白く読み進めることができるし、著者のメッセージも十分に伝わるだろう。(近年の「新潮文庫の100冊」にも選ばれていることは好ましい) 解説で、ある書店員の方が、「ブレイディみかこという書き手とこの不幸な時代をともに生きるということは、とても幸福なことである。」と書いているのだが、至極同感である。 (2024年2月了)

7投稿日: 2024.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログお母さんと息子がその周囲の人たちと生活しながら英国の様々な問題について議論しあう。 気になった言葉たち。無知、エンパシー、善意 人種問題や多様性について考えさせられた。学校生活における格差について、自分にも通じるところがあった。

5投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログジェンダーや人種差別、貧困 ハードな内容を軽やかに、温かく、時に厳しく。 これらの問題は根深くて解決は難しいけど、知ること、関心を持つことが第一歩だど思う。 無知は恥だが、楽でもある。

4投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽しくも厳しい現実を、温かくてまっすぐな眼差しで捉えたエッセイ。シビアな話も多いが、読後感はとても爽やか。息子さんが賢すぎる

4投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ⚫︎受け取ったメッセージ 「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」 タイトル最高 ⚫︎あらすじ(本概要より転載) 人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧……。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、でも、みんなぼくの大切な友だちなんだ――。優等生のぼくとパンクな母ちゃんは、ともに考え、ともに悩み、毎日を乗り越えていく。最後はホロリと涙のこぼれる感動のリアルストーリー。 目次 はじめに 1 元底辺中学校への道 2 「glee/グリー」みたいな新学期 3 バッドでラップなクリスマス 4 スクール・ポリティクス 5 誰かの靴を履いてみること 6 プールサイドのあちら側とこちら側 7 ユニフォーム・ブギ 8 クールなのかジャパン 9 地雷だらけの多様性ワールド 10 母ちゃんの国にて 11 未来は君らの手の中 12 フォスター・チルドレンズ・ストーリー 13 いじめと皆勤賞のはざま 14 アイデンティティ熱のゆくえ 15 存在の耐えられない格差 16 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとグリーン ⚫︎感想 数年前すごく売れた本。 私にはあまり響かなかった。 ノンフィクションということで読み始めたら「元底辺校」「底辺保育園」「ガキ」などの表現が受け付けず、んー…と思いながら読み進めたが、やっぱり何か合わなくて、大袈裟な表現でわかりやすく書いているのかなと思ってしまったら、書かれていることにもかなりの脚色を感じてしまった。息子さんは聡明すぎて実在の人物なの?というくらい眩しすぎる。賢い息子さんありきかなぁ…と思ったので、フィクションとして物語の形式で書いてもらえていたら、もっとすんなり楽しめた気がする。ノンフィクションだと「サンプル1」感が強く、作者の息子さんが通う学校がイギリスの「元底辺校」代表みたいになってしまうので、やはりフィクションがいいかなと思った。 でも、売れたのだからハマる人も多いのかな。軽く読めるところがいいところなのかも。タイトルは素敵。

30投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログロンドン在住でアイルランド人の夫を持つブレイディみかこさん。 2人の間に生まれた息子さんは、イギリスでも日本でも「違うもの」と見られ差別を受けてしまう。 ただ差別されることを悲観的に考えるのではなく、どうしてそのような差別を受けたのか客観的に考察できる息子さんはすごい。 そしてそんな息子さんの考えを尊重して、温かく見守る母親のブレディみかこさん。 「ぼく」の生活と共に、イギリスで生活してみないと分からない差別や問題点を分かりやすく知ることができた。

17投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」というタイトルの意味が読み進めるとわかる。 この世界はちょっと傷付いて、冷たくて、でも諦めずに愛したいよね。という気持ちになった。子供ならではの世界の受け止め方と向き合い方が新鮮で学びがある。素敵な本です。

13投稿日: 2024.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説かと思って手に取ったらノンフィクションの様なエッセイのような今までにない感じの本。 英国の階級社会を現地在住者としてリアルな目線で執筆されている。テレビや新聞ではわからない事が沢山あり、いい意味で自分の無知を思い知らされた。また、表紙カバー絵の少年はおそらく作者の息子さんをイメージしてると思われ、現地の中学校に通う息子さんの成長を通し母親であるブレイディみかこさんの気付きや自身の成長、英国文化を絡めて現代に蔓延る問題をわかりやすく論じられていた。 かなり大袈裟にいうと、これを読む前と後では、英国をはじめ世界を俯瞰する解像度は違ってくる様に思えた。自身も相手を理解するところからはじめエンパシーという言葉を説明できる様、まず自分の襟から正していきたいと思った。

4投稿日: 2024.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本にいるだけでは気付けない世界を教えてくれた1冊だった。私は時事問題にものすごく疎いから余計に英国ではこんなことが起きているのかと驚いた。読みながら出てくるドキりとする場面での登場人物たちの立ち回りが素晴らしく、私もこういう人になりたいと何度感銘を受けたことか。また、自分ならどうするだろうと考えさせられることも多く人生で一度は読むべき作品だと感じた。 時々出てくる息子と母ちゃんの考え方が素敵すぎるのでまだ読んでない人は読んでみてほしい!

15投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだか一時期流行っていた本だよなぁという意識はあったものの、流行りものの食わず嫌いで読まずにいた一冊。しかし、外出先で時間が空き本を一冊購入しようと悩んだ時に目に飛び込んできたため、えぇいままよと思い切って手に取ったらなんと読みやすくて面白いことよ!エッセイでありノンフィクションであり、軽いようでいてその実ずっしりと現代社会のリアルな悩みを描いていてこれまで「ひとごと」だった問題を身近に感じられました。軽やかで読みやすく、多くの人に勧めたい一冊です。

18投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログとても興味深く考えさせられる内容の本。アイデンティティや差別、セクシャリティ…自分のを視野の狭さ、偏った考えを改めて痛感。そして作者の体験や考えを読書を通じて識りえることを嬉しく思う。まずは識ることから。続編が出てたので、続いて読みたいと思う。それよりも自分のことを未熟と言える作者さんの息子さんのなんと大人なことよ…

18投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ国内にいるからか、気付かされることが多い! 海外の人種差別の現状について、問いかけてくれる作品。 グローバル、特に人種に対する多様性について考えさせられた。 こんな親子の会話は日本ではなかなかないのでは。

15投稿日: 2024.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ✍️「きっと息子の人生にわたしの出番がやってきたのではなく、わたしの人生に息子の出番がやってきたのだろう。」(序章より) イギリスが貧富の差激しい階級社会というイメージはもっていたけど、まざまざとその現実が描かれている。また、貧困地区ほど蔓延る人種差別は往々にしてみかこさんが住む地域にも。 とにかく一言で言えば、とても衝撃を受けた一冊。 そして、自分の無知、世界の狭さ、視野の狭さを思い知った。 生まれてからの環境が、みかこさんの子育てが、彼の土台の全てを必然的に用意したんだな、と思うほど、息子が本当に逞しく聡明。 感じたことを言語化する能力の高さは特に脱帽。 この一冊を読み終えた時、冒頭の「きっと息子の人生に……」の言葉がとてもしっくりくる。

10投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ一万円選書! 率直に、英国の階級格差、貧困について、もっとよく知りたいと思った。この著者の本をもっと読んでみたいと思った。 私がみたイギリスは、当たり前にいろんな人種の人がいて、どの人が「イギリス人」なのかわからないくらい、みんなが溶け込んでいる印象だったので、明確に階級、差別が存在する、という事実には正直驚いた。そんな感じが全くしなかったのは、多分自分がイギリスで関わった人々がいわゆる中心的なオフィス街の一角にある企業に勤める人達だったからだと思う。 多様性の中に身を置くこと、それは無知ではなくなるということ、この感覚はなんの違和感もなく腑に落ちた。外大の環境から学んだことと似ている気がした。 あと、息子くんがティムに制服をあげるとき、「友達だから」と言っていたのがとってもよかった。 私だったらきっと色々考えて、結局何を言えばいいのかわからなくなってしまいそう、みかこさんみたいに。 これだけ小さい頃から多様性とは何か、ということを学んでいたら、偏見を持つ人、差別をする人は減るんだろうか。自分の年代では、日本の教育ではそんなのかけらもなかったなあ、と思ったり。

7投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの学校教育や社会の構造、人種差別問題、多様性など 考えさせることが多い 著者の息子さんの感性というか、 人を思いやることができる素晴らしい子だと思った また、著者と息子さんの関係性がとってもいい 息子さんはカトリック小学校から、 元底辺中学校に通い、日々成長していく物語

5投稿日: 2024.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分自身、イギリスに留学していたこともあり、当時かなり売れていたために、オススメ本として陳列されていて、例に違わず興味を惹かれ手に取った一冊。 作者と息子のイギリスでの赤裸々な生活と登場人物の魅力も相まって一瞬で読んでしまった。 個人的にとても好きな1冊だったので、歳の離れた妹の誕生日にあげた小説たちのうちの1つになった。 留学経験のない日本人だと、あまり想像のできない事柄についても、悩みのメインとして、綴られており、大切な人で海外経験があまりないような人に、特に読んでほしいなと思った。

5投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログとても読みやすく、くすっと笑ってしまったり、思わず涙するエッセイ。 多様性が全体を貫く一つのテーマになっている。 息子とお母さん、たまにお父さん、の会話がとても面白く、かつ考えさせられる。 学校のテストで「エンパシーとは何か?」 と聞かれ、 「自分で他人の靴を履いてみること」って表現しちゃうあたりが、 本当によくできた息子

4投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アイルランド人の配偶者、アイルランドと日本人の間に生まれた息子とともに、イギリスで暮らす日本人女性が、その生活について綴ったエッセイ。タイトルは、その息子がノートに書いた落書きの文章だ。 地域でまちづくりについて考える時、さまざまな人が暮らしている社会で、一部の人だけが得をするのではなく、どうやったら「みんな」が住みやすく、支え合うことができるのか、と考えているが、階級や人種の違う人たちが集まっているイギリスの暮らしが垣間見え、いろいろな発見もあり、ヒントにもなる。 それにしても、本書の末尾に出てくる「グリーン」な活動、気候変動を防止するために学校をサボタージュして訴えたグレタ(本書内では名前は伏せられている)が、どんなふうにイギリスで受け止められていたのかや、子どもが学校を休んでデモに参加すると親に罰金がつく、だから、デモに参加できるのはレベルの高いカトリックの学校だけ、底辺校はデモに参加もできないのが現実、ということは衝撃だった(実際は、子どもが学校を勝手に休むと罰金、学期中の値段の安い時期にバカンスを狙うことを防止する、という制度だが)。 環境に良いことを主張するのだから、すべてが良いかと言うと、そうではないことはヨーロッパで絵画にトマトソースをぶちまけたりする活動家がいることからも承知はしていたが、そんなところにも格差があるのか、とは想像できていなかった。 それにしても、イギリスはアイデンティティも含め、社会的に人を育てることに長けている、と感じた。少なくとも、日本におけるものとはレベルが違う。 読んで良かった。 誰もが、誰とも似ていない一人であることを、あらためて考えてみたい、と思った。

4投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外に憧れ、差別や平等、多様性に興味をもつ私にとって、海外生活のチャレンジな面も知ることができてよかった。ただ、東洋人またはミックスとして英国に暮らす筆者や息子さんが経験する出来事に対して、それを考え、自分の言葉にすることで乗り越えようとする様子が見て取れ、海外生活に対して悲観的にならなくて済むのも良い点。 筆者や息子さんが日々の生活からこのような多くの学びを得ることができているのは、マイノリティだからという側面ももちろんあるだろうが、それだけではないと思う。日々の出来事や感情の動きに対して敏感で、親子で話し合いを行っているからという面もあると思う。私も、もっと周囲の出来事に目を向け、もっと考え、言語化しようと思う。

6投稿日: 2024.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ物事を多角的に深く考察する力が備わっていてすごく聡明 子供を子供として扱うんじゃなく、一人前の人間として尊敬を持って接していて、こういう親になりたいと思った 他人の靴を履くこと。エンパシー、今の時代に必要なことだと改めて感じた。他人の気持ちは100%理解できるわけじゃないからこそ、想像して相手の気持ちに立つことが求められている。人種の多様化が進んで一言では表せられないような問題も増えているけど、無知をなくすためにはいいこと トランプがアメリカのための政治をするって言った話が面白かった。勝手に区別していくことで分断してしまうのも悩ましい こういう聡い子供たちが未来を作っていくんだと思うと、少しだけ希望を持てる

4投稿日: 2024.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシー!! 他人の感情や経験などを理解する能力 自分と違う意見を持つ人々の気持ちを想像してみること 「自分で誰かの靴を履いてみること、って書いた」という息子さんの答えに、はっとしました。 シンパシーだけに留まり、エンパシーまでたどり着いていなかった

5投稿日: 2024.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

⭐︎5突破して⭐︎つけたい! つけられないから、普段から⭐︎評価甘めなのが悔しいよーってくらい読んでよかった。 話題になっていたから、という理由で読みたかったミーハーな私。 初めての作家さんは読みやすいか、好みの書き方か、探るように読み始めますが、スルーっと読める文章でした。 話題になっている、ということは知っていたけど、それ以上に詳しく内容は知りませんでした。 イエローとホワイトの意味は知っていたから、人種に関するちょっと差別的・格差的なことが書かれているのかな?と。 そんな内容ではあるけれど、そんなに教育的な書き方じゃないのがいいね。 話題になったの、納得です。 作者さんが当時中学生になった息子さんとの英国での暮らしを綴ったエッセイですが、近い将来の日本がこうなっていくんじゃないかという危惧と、作者さんや息子さんに深く共感する内容でした。 ただ“差別は良くない”“多様性を認めよう”なんて、教科書的な内容なら薄っぺらくて何にも響かない。 響くのはそれがリアルに近未来の、“今”“わたし”が住んでいる日本に訪れてくるがしれないという警鐘が鳴って感じるからなのだと思う。 先に「共感」と書いたけれど、何かの物事に対して、「それっておかしいんじゃないの?」と思うことは、その物事に対する思考が『自分は正しいことを言っていると信じている』ということでもあるよね。 私は私の言う全てが正解だとは思ってはないけど、世の中には「それっておかしいんじゃないの?」ってことがたくさんあって、その指摘を息子さんがしてくれている。 (私自身もおかしいよねと思ってる事象を、息子さんが本の中でしてくれてる!) それに対する母親の受け答えというものも、スッと入ってくる回答で、こうやって回答できる母親でありたいなとも思った。 その回答は「こういうことが正しいんだよ」と正しい道筋を示すものではないから、受け入れやすいんだろう。 ↓ネタバレ 正しさというものは時に難しく、 本書で万引きをしたティムに対して、最初は「よくないことだ」と諌めていた周りの子が、正義を振りかざして暴力で解決しようとすることも、また“正しさ”を履き違えた行為。 SNSの使い方にしてもその“正しさ”を履き違えてるんじゃないかなってことに遭遇するけれど、 母親(ブレイディさん)の子供の頃の女の先生が喧嘩両成敗した時のエピソード、「人を傷つけることはどんなことでもよくない」って言葉で考えた方がいいと思う。 自由な場だから何を書いてもいい、受け取る人が目を瞑ればいい って考え方はそれで言えば危険だし、そのことにより傷つく人がいると言うことを、相手の立場になって考えなければならないと思う。 それこそ、(p.90〜)シンパシーではなくエンパシーの考え方が必要になってくる。 日本でもシティズンシップ・エデュケーションの授業ないかしら? 本書で何度も語られる“多様性”について、 日本でもここ最近は「多様性多様性」って言われるけれど、日本で言われる多様性は今のところ、LGBTqであったり障がいに感してであったりすることが多い。 本書の中の多様性で考えてみると、それはまだ序の口のことであって、英国にはさまざまな区別や序列があって、それを全て丸ごと“多様性”の範囲内で受け入れている。 それが良いことがどうかと言うのは、読んでいて難しいなとも思った。 存在するものとして受け入れて、支援や対応によって区別をすることは必要なことである。 けれどもそこに差別はあってはいけないけれど、本書では差別的な考えというものが、人々の根底に根付いている。 これだけ“多様性”が当たり前なものとして存在しているのに。 “多様性”という言葉が当たり前になるということが、ただ受け入れるだけのことなのか、 それとも差別がある現状もそのままに納得するものであるのか複雑だ。 人々の根底からある考えというのは、なかなか変えることは難しい。そこに“多様性”で綺麗にまとめることのねじれのようなものを感じてしまう。 今日本が「多様性」と言うようになっているのは、まだ序の口だけれど、このまま進んでいけば「ねじれ」が発生してしまいそうである種のこわさを感じてしまう。 日本で多様性が当たり前になった時に、そこで住む人々に区別から配慮した思考や行動が取れることはあるようになって欲しいけれど、 行動する側も、受け取る側も、そこに差別を感じることがないようにあって欲しい。 もしも、息子の中学校に転校してきたアフリカ系女の子の母親と、ブレイディさんとのやりとりのような齟齬が発生してしまうような日本になってしまったら、気にしいな私としては個人的に恐ろしい。 よくこの社会で英国人たちはコミュニケーションとってるわ!とさえ思う。 そう考えると、“多様性”っていいのかな悪いのかななんて思ってしまうよ。 英国のその社会の中で生きてたら、そりゃあ息子さんのようにあれだけ考えて生きるようになるわなぁとも思ったり。 果たしてそうやって考えなきゃならない社会が幸福であるのかどうなのかとも思ったり。 昭和の日本のようにおおらかな雰囲気の方が過ごしやすいんだろうか?とも思いながらも、それはそれで別の男尊女卑や部落差別なども多かったところだし、結局のところ差別問題ってずっとあるわけだしね。 そう考えると、これからはやはり「エンパシーの社会である」としか言いようがないなあ。 こうやってthe.日本人な私は思うわけだけど、こんな問題に対して日本人はまだまだ「グリーン」だね。

4投稿日: 2023.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ露骨に残る人種ってやつ。やっぱ別人に見えちゃうし、スっと飲み込めない、別にそこはいいけど過剰に干渉しちゃう辺りが不完全な人間

3投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログロンドンの世相には疎い私だが、とても読みやすくそして面白く読むことができた 「多様性は物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、ない方が楽。多様性はうんざりするほど大変だしめんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと思う。」 知ろうとする行動がないと、無知なまま偏見や差別が生まれてしまう。 シンパシーを感じるだけでなく、エンパシーとして相手の立場を想像し感情や経験を分かち合うのつ力を身に着けたい。

5投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ本を通じて海外を読む、見る、知ると言うのはとても新鮮で、何より勉強になりました。ものの考え方や感じ方、捉え方の数が増えたと言うか、脳の凝りが解れました。

3投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスという国で生きていくことの端っこを垣間見た一冊。出会ったこともない登場人物の一人ひとりが目に浮かぶような描写に、良いカルチャーショックを受け、自分の世界を広げることができた。作者と息子さんとの関係性は、一人の人間として関わっている点が伺えてとても心地良い。知ろうとすることの大切さ、物事に対して自分で考えて意見を持つことの大切さを思い出させてくれる。一気に読み進められた。

4投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育ての姿勢についてハッとするエピソードをもらった一冊。 「エンパシー」という言葉をどう説明するか、シンパシーとの違いの部分は、ずっと忘れないと思う。

6投稿日: 2023.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスで暮らす作者とその子が普段の生活を通し帰属意識やアイデンティティ、差別について一緒に学んでいくエッセイ。母である作者が子どもの疑問や違和感に答える形だけでなく逆に子どもに教わる形であったりとお互いに尊重し合っていることが伝わってき、関係性も素敵だった。また、日本とは異なったイギリスの文化を知れ知的好奇心が刺激された。 人種差別やLGBTQによる差別、経済格差による差別といった様々な差別に対しいろいろな角度から経験したことが時系列順に描かれていた。大きな視点ではなく私たちと同じ一個人の小市民としての視点で書いており、切っても切り離せないアイデンティティと差別の問題であったり、身を守るための区別とそれ以上の差別の問題、お互いに気遣い合っても知らずに踏んでいく地雷であったりと複雑化している現代の難しい多様性を肌で感じるように身近に思えた。 本書の中では、たびたび無知であることの危険性が訴えられており、相手には相手の事情があることを知ろうとし続けることが差別の解消になることが示されていて、確かにその通りだと感じた。言うは易しと言われそうな言葉ではあるが、本書での体験でそれを実践して成功しているところやあるいは失敗しているところを見ると、まず小さいことからでも始めてみることが大切なのだとも思った。 また逆に、ある意味では人間的な不完全さ故の割り切りも大切であることも示されていた。EU離脱とW杯の関係や学校のランキングで底辺にある学校を底辺校と呼び続けたり、昔働いていた託児所を底辺託児所と言ったりといったことが強かに生きていく上で必要であるのかもしれない。 他にも、差別とアイデンティティの関わりも密接であることが描かれていた。中国人が元底辺校で生徒会長になったことでの胸のすく思いがしたといった、ともすれば差別の源流になりうるかもしれない誰もが抱いている難しい帰属意識の問題にも、その感情にだけ身を任せることはできないがそこには作者を作者たらしめるものがあるというジレンマがあった。まさにアイデンティティの袋小路だなと思う。 全体を通して快刀乱麻な答えの出せない問題を扱っており、考えさせられることが多かった。読んだからすぐに何かを変えることは難しいかもしれないが、似た問題にぶち当たった時には本書の内容を思い出しながら取り組みたいと思う。

14投稿日: 2023.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読む前、多様性って面倒臭くて厄介なものという思いが強いかった。LGBTとか。読んでみて、イギリスだとさらに移民とか人種とかが加わって、もっともっと面倒臭いことなんだとわかった。さらに、貧困とか、ドラッグとか、育児放棄とか、性犯罪の身近さみたいなものもレベルが全然違う。 日本人は島国でずっと単民族でやってきたし、一億総中流階級のような政策でやって来たから、そういうのに慣れていない。近年になってブラジル人が増え、フィリピン人が増え、ベトナム人が増え、子どものクラスに1人や2人いるのが普通になってきた。スポーツ界を見ても陸上、野球、ラグビー、バスケ、相撲、トップレベルでも外国人やミックスの人が増えてきている。 自国の歴史(特に日清、日露戦争以降)にやたらと自虐的な国民性なので、あまり他国を見下すようなところはないと思うが、はみ出したことを嫌い、異色の人たちを奇異な目で見る傾向は強いと思う。エンパシーは大切。差別とかイジメは良くない。生まれた環境で将来が決まってしまうのはフェアでない。 どこの国もそれぞれの歴史を経て今の文化があるので難しい問題だが、その国にあったやり方で考えなければならないと思う。共同浴場でお風呂に入る習慣のある日本とほかの国ではLGBTに対する考え方が違うだろうし、ヤクザ文化がある日本とほかの国ではタトゥーに対する考え方も違う。 日本はイギリスに比べれば機会は平等に与えられているように思うが、それを生かして努力してリッチになった人と努力せずにプアになった人との格差は悪い格差ではないと思うし、金髪ロン毛ピアスタトゥーの男が「ボクは見た目より真面目なのに誰もわかってくれない」と言って自分の受ける不利益を周囲の偏見のせいにしたとすれば、それは差別とは言わないだろ、と思う。混同してはいけない。

4投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ前読んだ時なんとなく途中で読むのをやめてしまったけど評価が高いからもう一度読み直してみたら面白かった。海外で住んでいる人の本を読むのは初めてで世界が広がった気がした。

2投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ多種多様な人種と関わった上で、自分の価値観を押し付けるのではなく、柔軟に考える子供たちが素晴らしい。発見や学びの連続。

5投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分がどれだけ無知か恥ずかしくなるほど良い作品だった。もっと世界に目を向けられる人になりたいと思えた。

5投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本の中学校では比較的同じ文化、価値観、金銭感覚の同級生が多い。しかし移民が多くいるイギリスでは、同じクラスに人種も宗教も、価値観や金銭感覚、育ってきた環境も異なる人がいることが当たり前だ。そのような「多様性に富んだクラス」にいることが何を意味するのか、本書で学べた気がした。 白人労働者階級の総称として差別的に使われるチャヴという言葉の根底には、確かな貧困がある。著者の息子がいわゆるチャヴのクラスメイトに「どんな夏休みだった?」と聞くと、ずっとお腹が空いていたと答えた。クラスメイトでありながらすぐ隣にお腹すら満たせない友達がいることは、日本ではあまり経験しない。 また、本書の中には民族差別的な言葉をかけられ喧嘩に発展する様子、親が学校の教育に対して民族的思想の観点から批判する様子が描かれている。 多くの移民が存在する学校では、全員にとっての正解はなく、互いがエンパシー(自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力)を持つ努力によってのみ平和にいられるのだと感じる。 これらを見ていくと、多様性はいいことではないのか?という疑問に行き着く。 この息子の問いに対してプレディみかこさんは、そりゃあ多様性はない方が楽。多様性は物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし。けど楽じゃなくても、無知を減らすからいいのよ。と答えた。 互いの前提がばらばらの環境で、人々はどう共生するべきなのか、知れた気がする。

3投稿日: 2023.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ・おもしろかった ・読みやすい、文章うまい、読み応えある、考えさえられる ・人種差別やポリティカルコレクトネス

3投稿日: 2023.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクション作品を読まず嫌いしてる人、ちょっと待った! 身近な社会人問題を考える日々を描く、英国親子の日常。 ノンフィクション(特に社会問題がテーマのもの)と聞くと、どうしても読み進めるのが辛い・重たいイメージ。 けど、この作品は軽やかな文体で、サクサクと読めてしまう。 ノンフィクション嫌いだった私でも読む手が止まらなかった。 著者ブレイディみかこさんのご子息(当時、日本で言う中学生)の周りで日々起こる社会問題について考えるエッセイ的著書。 貧困格差、人種差別が問題の中心になっています。 国が違えど、こういうのはどこも似たような問題。。 結局は『誰かのの靴を履いてみること』(本文引用)。 即ち「その人の立場になって考えてみる」が鍵であって、大人が子供たちにそれを示さないと平和な世界は成り立たない。 例えば、息子さんの友達に差別発言の多い子が居たけど、やっぱりお父様の影響だったと。 大人の行動、子供はホントよく見てますね。。 けど、子供は子供で一人の人間としてのアイデンティティがあって、そこは尊重していかないといけないなと。。 お年頃であろうが、なかろが。 難しい。。 筆者の考え方、私は同感です。 ぜひ今の若い人にも、自分の子供が大きくなった時にも読んで一緒に考えてもらいたい。

22投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすいエッセイなのに、社会問題や政治事情、人間関係などが網羅されていてとても面白かった。 「他人の靴を履いてみること」 こんな事言える中学生なんて、滅多に居ない。 創作なんじゃないか?ってくらい子供が賢くてびっくり。 中国人の生徒会長が寸止めで周り蹴りするシーンがお気に入り。

2投稿日: 2023.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近は「多様性」という言葉をよく聞くようになりましたが、実際のところ「多様性」を実感する場面に遭遇することはあまり多くはないですし、なかなか実感しづらいのではないでしょうか。 本書は英国在住の筆者が、「世界の縮図のような」地元の元底辺中学校に通うことになった息子の日々を通した経験や感じたことをまとめたエッセイです。「世界の縮図のような」というのは貧富の差、エスニシティの違い、階級の違いなどによる問題が学校という狭い世界で日々繰り広げられているということです。 筆者は作中で、「多様性はない方が楽だし、あると衝突が起こるが、無知を減らすことができるからいいことだ」と述べています。私たちが見えている世界や価値観は実は私たちが見えているもので形成されているだけに過ぎません。本書を読むことで、自分の無知に気づき、「誰かの靴を履いてみる」という体験をしてもらえたらいいなと思います。 (ラーニング・アドバイザー/国際公共 IKEMOTO) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/opac/volume/3785657

4投稿日: 2023.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説だと思って読んだらノンフィクション。エッセイのような本だった。 貧しい家庭のティム、レイシストのダニエル、この2人とのエピソードがとても良かった。 まわりの状況に左右されず、自分の意思を持って行動できる著者の息子さんが素晴らしい

4投稿日: 2023.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと前から気になってて、読んでみました。 内容はとても読みやすく、でも言葉を理解するのに調べながら進めました。 イギリスは本当に子供の頃から社会へ出るための 人間的教育をされているのだと驚きました∑(OωO; ) 個人の個性を磨き、道徳理念や自主性を育てる素晴らしい物だと思います。 日本は島国で異文化の影響が少なく昔ながらの考え方が根強く残ります。教育現場で働く方々も過重労働です。これから大事なのは、教育と食育です。 政治家活動に莫大な資金を投入ではなく、教育に向けて子どもたちに希望ある未来に使って頂きたいと切に願うばかりですm(_ _)m

2投稿日: 2023.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ話の導入がうますぎて、31ページではじめて表題のフレーズが出てきたとき、思わず泣きそうになる。 筆者の日常生活の中で体験したことを綴ったとはいえ、テーマは政治的でグローバルな問題まで重めな内容を扱っており、にも関わらず一貫して軽やかな文体で描かれているのでスイスイ頭に入ってくる。文才とは、こういうものか。本書がこれほど面白いのは、もちろん著者やその家族が置かれた環境の特殊性もあるかもしれないが、やはり著者の類まれな観察力と文章力によるものだと思う。彼女によって描き出される登場人物たちも、大変魅力的な人々である。特に、息子さんの成熟ぶりにはただただ驚かされる。筆者のような母親をもち(親子会話の中で描かれる、筆者の母親としての受け答えのなんたる魅力的なことか)、そして多感な時期を特定の社会の中で「ありふれていない」存在として生活を送ることが、本人にさまざまなことを考えさせ、精神的な成長を促すものなのかなと、勝手に想像する。両親が日本人でほとんどを日本の中で過ごしてきた私は、果たして中学生のときどんなことを考えていたのかと、胸に手を当てて反省せざるを得ない。そしてもちろん、表題のような言葉をサラッとノートに書き留めるあたり、センスの塊なのではと思う。

3投稿日: 2023.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種も貧富の差もジェンダーも色々な底辺中学校、そこで起こる出来事を差別も偏見も除いた素直な目で物事を捉え、考えるぼく。 多様性を認める社会というのは、現代では当たり前に理想とされるものである。ただ、自分の身の回りで多様性を意識することはそれほどない、そう思っていた。 でも、同じ人種、同じ社会階級、同じジェンダーでも争いは起こる。自分の周囲でも気が合わない人は結構いるものだ。それでも、相手のありのままを見る素直さ、背景にあるものを考える想像力、そして自分とは違うものでも受け入れる度量があれば争いは少なくなるんじゃなかろうか。多様性を認める社会ってそんなに大層なものとして捉えなくてもいいのかもしれない。そんなことを教わった気がする。

6投稿日: 2023.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ブレイディみかこさんのノンフィクション作品。 ブレイディみかこさんも息子さんも、とても冷静で頭がいい方なんだな、と感じました。 イギリスに住んでいる、いろんな血が入っているからこそ、いろんな考え方を受け入れられるのかなと感じました。

2投稿日: 2023.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ学校や町 小さなコミニティは、社会の縮図。 そこから、社会を見る、感じる。 自分てなんなんだろう、違いってなんなんだろう。 多様性のなかから、知ろうとする 理解しようとする能力は、 ほかの人の靴をはいてみることだと。 こんなに大人になっても、 自分を中心にしか物事を見れてない 視野の狭さに気づかせてもらった。 2016年とまだ、最近の イギリスで、こんなにも 貧困や、多民族、性的マイノリティーに 対して差別が表面化しているんもんなんだな。 と。それに気付かなかったのは 私の知ろうとしない無知ゆえだろうな。 ワールドカップや、ボヘミアンラプソディーの公開 1つ1つをとっても、世界的な思考の変化や問題は 浮き彫りになってるんだな。知ろうとすれば。

15投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生の息子とのやり取りを中心に政治や社会の在り方に鋭い視座を与えてくれる良書。特に、私自身が「多様性」を何の疑問もなく良いものと認識していたが、「多様性」すなわち、人種、性別、世代、宗教、思想等が多岐に渡れば渡るほど、衝突も増えるという側面があるからシンプルに考えれば良いものとは言い切れないのではないかという視点を得た。それでも、「多様性」を尊重することは、自らの無知を知り、視点を広げ、人としての成長があるのだろうなと改めて感じた。

4投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通の日本人として育ってきた自分には全く知らない世界。やはり子供の頃から考えると言うことを学ぶのはとても大切だと思った。 正解や間違いは自分の中で見つけ出すもの。 自分が何人かと考えたこともなければ、差別と言うものに触れる機会もあまりない。考えることができる人は、何人であってもどこに住んでいてもきっと強い。

4投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログトカレフがとても心に響いたので、みかこさんの出世作を読んだ。小説ではなくご自身のご家族と生活圏を描くノンフィクションだった。子供を育てることは社会の長所も短所も強く実感することだ。世の中の利点を享受できる子供もいるし、欠陥に苦しめられる子もいる。どこも同じらしい。タイトルは息子くんが書き留めたちょっとしたポエムに由来するらしい。

4投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログポリコレとか多様性って本当に面倒くさくて、でも日頃自分がスルーしているものに真正面から向き合っている姿が描かれているのを見ると、やっぱり一旦立ち止まってみようかなと思わされる。 物事を多面的にとらえて偏見なくいろいろな可能性を考えて接するってなかなか出来ないことだが、そうすることが人への最大級の優しさかもな〜と。 感想をまとめるのがちょっと難しい。

7投稿日: 2023.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ・社会人になり、先輩に勧められて読んだ1冊。多様性とは何かを改めて考えさせられました。子どもは純粋に世の中を見ている。どのように道を選ぶべきかを知っていると感じました。改めて自分がこれまで生きていた人生を振り返り、進むべき道を考えさせられた一冊です。(珠) ・あなたがマイノリティでなくても、理解者・支援者としてD&Iに関わることができる。『土木学会誌2022年4月号』で土木業界の厳しい状況とアライとして生きる意義を知ろう。次に『アライになるためのガイド』(Lamont)に、アライとしての覚悟と責任を学ぶ。そして、この本で、アライとしての姿勢であるエンパシー(誰かの靴を履いてみること)の意義を知る。あとは一歩を踏み出すだけだ。(菊) ・土木学会誌2022年4月号 https://www.jsce.or.jp/library/open/proc/maglist2/00034/107-04.asp ・アライになるためのガイド(Amélie Lamont著、三木那由他訳、PDF版) https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/245682/87874a5d5cc51318eb1c60700784b20a?frame_id=829779

2投稿日: 2023.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本とは違った海外特有のレイシズムに向き合う少年 中学生になったばかりにも関わらず、大人びた思考で驚く。自分は中学生の頃、どんな考えで生きていたのだろうか

3投稿日: 2023.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ考えさせられるものではあったが、やっぱり物語の方が好きだなと思った。実話であるが故に想像は超えてこない。しかしリアルなイギリスな姿が見られ、日本に通じるものもあるのかなと思った。

2投稿日: 2023.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログレイシズム(人種差別や思想)やフリーミール制度(貧しい家庭の給食費を国が負担すること。金額の上限が決まっている)などの日本ではあまり聞き馴染みのない言葉が沢山出てきてすべてが新鮮に感じた。日本は一応単一民族国家だから人種差別の問題に疎いのかもしれない。反対にイギリスでは多種多様な民族が住んでいて、(下層〜中層)日常の中でも「ファッキン•チンク」などや自分とは違う民族のことをジョーク混じり侮辱する描写が何度も見られた。物語の中で「多様性よりも画一的な方がいいのでは?」とぼくが悩むシーンがある。母は言う「多様性は物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、無いほうが楽よ。多様性は面倒だしうんざりすることもあるけど、無知を減らせる」。なるほどと思った。様々な考え方や習慣、民族意識などが飛び交いそれを理解する姿勢を崩さなければ確かに無知は減らせる。この返しはすごいと思った。

3投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国在住のブレイディ親子の視点から、日本人が受ける差別や人種の多様性がもたらす出来事が書かれている。悲しいことばかりではないが、多様化するということはそれぞれが理解を深めないと受容していくことが難しいということ。LGBTQの問題もジェンダーの問題も世界的な問題も、理解するところから始まるのだと感じた。

3投稿日: 2023.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種差別中心に社会情勢を描いている。分かりやすく砕いて描いてあるのに、自分がそういった経験がないから多分根本の感覚が掴めず、形を成して言葉が出てこない。自分の意見感想に手が届きそうで届かない。こういった人種のアイデンティティに悩まず、ここまで生きてこれたことは幸せなことなんだろうか。 心に残った一文「人は寄ってたかっていじめるのが好きな生き物」「いや、人は寄ってたかって罰を与えるのが好きな生き物」

3投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログテーマは深く重苦しい内容であるにも関わらず、新鮮な気持ちで読めたのは、親子が直面する問題に正直に自分の気持ちと向き合いながら取り組んでいるところかと思います。 「多様性はうんざりするほど大変だし、めんどうくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと思う」と子どもに説明する肝の据わった母。「エンパシー(共感)とは何か?」という問いに「自分で誰かの靴を履いてみること」と答えられるバランス力を持った息子。 非常に読みやすく、内容がすっと頭に入ってきて一気に読めました。

3投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本は、英国に住む著者の息子が中学生だったころの実体験をもとに書かれた本です。小学校は カトリック系の学校通っていた息子が、中学校は公立の学校を選択し、そこで様々な経験をしていきま す。まず驚くのが、英国の中学教育には「ドラマ(演劇)」という教科があり、彼も入学早々ミュージカル のオーディションを受けるところです。コミュニケーション能力を高めるための教育の一つで、幼児教育 の段階から「この顔はどんな気持ちの顔かな?」とか「この気持ちを表現してみよう」など、気持ちを表 現し、「伝えること」「読み取ること」の教育が行われているのです。 また、彼が選択した中学校は公立校の中でも底辺校で、人種や、貧富の差もさまざまな子供たちが通 っていました。彼の友人にも、貧しく、兄弟がたくさんいるため新しい服が買えない少年が出てきます。 擦り切れた制服を着ている友人に母親がボランティアで繕ったリサイクルの制服を上げたいのですが、どうしたら友人の プライドを傷つけずに渡すことができるか悩みます。 この本のタイトルは著者の息子がノートに走り書きしたものを使っています。「ブルー」という言葉がネガティブな印象を 持ちますが、作中の最後では別の色に変化します。そこにも注目してみてください。

2投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスにおける階層格差や人種・LGMTQの問題多種多様な問題を、地べた目線で寄り添うような文体で描写・思いを提示している。 食べず嫌いで、息子の成長期やややもすれば押し売り的な教育論の本かと思って手が伸びずにいましたが、世論の評価を信用してもっと早く読むべきでしたね。日常に垣間見える、でもそこにこそ問題の本質っていうのは表出するし直面している当事者はいるのだという現実を教えてくれる。 「多様性というのは物事をややこしくするし、けんかや衝突が絶えないし、ない方が楽よ。多様性はうんざりするほど大変だしめんどくさいけど、鞭を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う。」 キラッと光る箴言ですよね。世の中少し多様性疲れが散見されますが、異質なものへの無知を晒しているのではと反省せねばなりますまい。

8投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログIBMに入社する自分にはぴったりの本 ダイバーシティ 多様性ってやつは物事をややこしくするし、ケンカや衝突が絶えないし、そりゃない方が楽。けど無知を減らすからいいことなんだと。 知ろうとする行動を大切にしていきたいと感じました

3投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023/10/07 小説だと思って読んだらエッセイでした、 思ったよりも人種差別について書かれてる本だったので、自分の期待の内容ではなかったけどなかなか、深い話を子供ってするもんだなぁと思わされた。人種差別について考えたり多様性について考えたりするからか暗くなりそうなんだけど不思議と暗いまま終わらないので読みやすくはあった

2投稿日: 2023.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログドラマ化(ドキュメンタリー?)されても良いくらいインパクトの強いエピソードが多く衝撃が常に走るジェットコースターのような本でした。 自分が今まで思い描いていたイギリスの理想像みたいなのが幻想だと気付かされた。貧富の差や人種差別など自分の海外経験とは全く違う世界線を知れてよかった。

2投稿日: 2023.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種差別、格差、ジェンダー問題など現在さまざまな社会問題が存在してやまない中、それらを乗り越えていく術はやはり人との繋がりにあるのではないかなと感じました。これからを生きるすべての人に読んで欲しいです。

4投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読むのは2回目で、2年ぶりくらいだった。 一瞬小説か?と思えるほどに綺麗にまとまっているエッセイだ。 著者の息子の周りで起きることが内容の大半だが、この息子がまた鋭い視点を持っている。 なんだか私たちが考えもしないことを不思議に思ったりしている。 そしてそれを元に社会に今の在り方を見直すように促しているところも多い。 それに関連してイギリス生活がどんなものかを少し知れて良かった。 面白い上にタメになる上に考えさせられる、すごいなと思った。

6投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本でも子供の貧困や格差が叫ばれるようになったけど、先をいく英国の現状を知る意味でもいい書でした。 私が中学生だったとき、こんなに考えられる子供だったか…?と思うほどしっかりした息子さん。。いつも家庭でいろんな話をして自分で考えることができる環境ができているんだろうな。私も親になったら、いつまでも子供と思わず、しっかり自分で考えられる人になるよう育てたい。

3投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ2019年本屋大賞ノンフィクション本大賞受賞 の作品です。 ノンフィクションと言っても、14歳の息子の 日常を通して英国の今を知ることができる半 分はエッセイのような本です。 EU離脱を決めたイギリスという国が抱える諸 問題の全てを理解することができます。 同じ島国でありながら、格差と差別がこれほど 大きくなってしまっている英国は、100年後の 日本と言えます。 それでもたくましく成長する14歳の少年には、 救われる思いがありますが、産業革命や議会制 民主主義などの「国家としての先輩」であるは ずの英国の姿には、こちらもブルーになる一冊 です。

4投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの教育の現場がよく伝わってきた。欠席に関しては、罰金制度があるのにびっくり!日本は逆に家族休暇なら欠席にならなくなって真逆で面白い。

5投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説だと思って読み始めたけど、筆者とその息子を中心としたエッセイ集みたいな感じで読みやすくて、すごくすごく面白かった。 「でも、多様性っていいことなんでしょ?学校でそう教わったけど?」 「うん」 「じゃあ、どうして多様性があるとややこしくなるの」 「多様性ってやつは物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、そりゃないほうが楽よ」 「楽じゃないものが、どうしていいの?」 「楽ばっかりしてると、無知になるから」 「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」 …この親子、凄すぎやしませんか? この素直な息子くんの視点にも毎回毎回ドキッとさせられるけど、それにこんなにも分かりやすくサラリと答えてあげられるお母さんも凄すぎる。 この本全体を通して、純粋で素直な息子くん視点から見える日常生活から、今の世の中の問題点を考えさせられる内容だった。 EUに残留派と離脱派の対立について、『大人は自分と反対の考えを持つ人々が存在することを許せずにいるが、両方の考え方の人たちが生きているのだという事実を冷静に受け入れ、その現実とともに暮らしているのは子どもたち』というような記述があった。 本当にその通りで、世の中の問題点の被害者でありながら、問題に柔軟に対応できているのは、その子どもたちの方な気がした。 息子くんが、貧しい家庭の友だちにリサイクルの制服をあげる時の、彼の言葉、 「友だちから。君は僕の友だちだからだよ」がすごく好きだ。 ジェイソンのバッドな曲『万国の万引きたちよ、団結せよ』では、以前見た映画『天使にラブソングを』を思い出した。 どうか、この息子くんたちの周りも、この世界も、あの映画のようにハッピーエンドでありますように。

4投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログだいぶ前に話題になって、気になってた本 物語だと思ってたら、エッセイのようなノンフィクション すごく読みやすかった 結局知らないことで差別や偏見が出てくるから、いろんなことを知っていかないといけないなと思った シンパシーよりエンパシーを育てていきたい

2投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ小学校高学年〜中学までをアメリカで過ごしていた身として、日本人(の母)のいる家庭にいながら全く違う国の現地校に通う息子に親近感がわいた。イギリスとアメリカで国は違うが、感じることが似ていたり、経験したことは違っても登場人物の心境がものすごく理解しやすかった。 グランダッズ ボンサーイのくだりにつぼった。記憶をなくしてもう一回読みたい。

2投稿日: 2023.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

P75「多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」 P84 「人種差別はいほうだけど、貧乏な人は差別しても合法なんて、おかしくないかな。そんなの本当に正しいのかな。」 P87「差別はいけないと教えることが大事なのはもちろんなんだけど、あの先生はちょっと違ってた。どの差別がいけない、っていう前に、人を傷つけることはどんなこともよくなっていつも言ってた。だから2人を平等に叱ったんだと思う」 P94 つまりシンパシーの方は、「感情や行為や理解」なのだがエンパシーの方は「能力」なのである。 シンパシーの方かわいそうな立場の人や問題を抱えた人、自分のと似たような意見を持っている人々に対して人間が抱く感情の事だから自分で努力しなくとも自然出てくる。だが、エンパシーは違う。自分と違う理念や信念を持つ人や別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のことだ。 シンパシーは感情的状態。エンバシーは知的沙御用と言えるかもしれない。

7投稿日: 2023.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んだことないタイプのノンフィクションもの。ストーリーとリアルが融合されていて、個人的に興味のあるジェンダーや人種の問題にも触れている。それでかつ、咀嚼しやすく楽しめる物語調になっていてすごく好きな本のひとつになった。

2投稿日: 2023.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ考えさせられる内容でした。 全てやるせない話ばかりです。差別問題は悔しい・悲しい 日本に帰国した際の話が印象的。この章の最後の文章もとても好きです。(悲しい文章ですが) 息子が利発というか、大人な考え方ができるんだなぁと感心。 息子自慢、母親の癖が強いなどの意見もよくわかります。私はとても良い本だと感じたので興味がある人にはオススメです。小〜中にはまだむずかしい話かもしれないですが、子供から大人に読んでほしいなあと感じました。 悲しいなーと終わらせず、息子のように少しでも良くなる方を見つけていきたいです。

3投稿日: 2023.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ凄く良かった……!! 人種の違い、貧富の違い。そういった観点を英国に住む作者が子供を通して様々な切り口から問いかける作品だった。凄く勉強になったし、自分と違う立場の人を思いやる心が持てました。子供にも是非読ませたいと思える一作です。

9投稿日: 2023.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前、挫折したものの再挑戦。 なんか意外にもスラスラ読めてしまった。 差別だったり偏見だったりグルーピングだったり。 最近特に聴くような単語たちが並んだ本作は、当事者世代の中学生とかに読んでもらって感想が聞きたい! どこの国でもいじめはあるし、どの年代でも差別や偏見は無くならない。多様性がいいと言ったり、多様性だからこその弊害があったり。人種の壁と、個人のバックグラウンド、性的嗜好から政治主義まで幅広く考えさせられるなー、と思いました。 解決策はすぐには出ないけど、見ないふりはできないなと、襟を正していきたい気持ちになりました。 真面目か!いや、でもほんとにね。考えることは止めちゃいかんね。

3投稿日: 2023.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの貧困階級のどっぷり話。 お母さんより子どもの多感期による 成熟した考えがちらちらと見受けられる ヤマザキマリの息子のストーリーとなんとなく被る 母親が良くも悪くも癖強い

1投稿日: 2023.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国での暮らしや教育環境が分かり、とても興味深かった。 日本も随分と多様化が進んだとはいえ、イギリスとの違いを良くも悪くも強く感じた。

8投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国の差別・格差社会怖あ…が最初の感想。まあ良く考えれば日本も似たようなものかもしれないけど、貧富の差がそんなに目に見えるものなんだ、とか人種差別って現代でもそんなにあるものなんだ、とか、英国のハイソなイメージがだいぶ変わった。 そんなに幼いころから特殊?な環境で育って、日々色んなことを学んでいっている息子さんはすごいな。考えることとか言葉選びが素敵。読みながら自分でも、日常では考えないことをあれこれ考えられて楽しかった。素敵な本だった。

3投稿日: 2023.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本に住んでいては体験できない事が沢山書いてあり、とても勉強になりました。作者さんの文体も読みやすく、息子さんの聡明さに舌を巻くばかりでした。

3投稿日: 2023.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの社会問題が日常的な生活物語から感じることができる。日本とは違う多民族が暮らすイギリスだからこその問題や、多様性を感じられて面白いだけでなく、ヒューマンドラマ的な感動もあった。 日本人の私が興味深かったのは、イギリスの授業スタイルである。私が通っていた中学ではアカデミックな授業にフォーカスしていて、ドラマやシティズンエデュケーションの授業は行われなかった。知識をひたすら詰め込まれる授業が多かったが、イギリスのように幼少期から自己表現の訓練をしたり、社会問題を自分の立場や目線から考え想像する授業はとても重要だと思う。受動的な人が多いという日本人は幼少期からの教育が要因であるとつくづく思う。島国だからこそ 海外における日本の立場や社会問題にもっと幼少期から触れるべき。 日本に暮らしていると、日本人か外国人と二種類で区別する人が多いように感じるが、多民族が暮らす場所では民族的な区別が多様だからこそ偏見が強まるのかもしれないと感じた。日本であれば外国人はその他大勢、イギリスでは中国人と呼ばれて不快に思う日本人。日本で暮らす外国人は知識の足りない悪気ない日本人にどれだけ傷付けられているのだろうか。

5投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ名作とは聞いていたが、これほどのものとは、、、 ラジオの飛ぶ教室でワイルドな人だなー、と以前から知ってはいたが、ようやく著作を読んだ。 内容の面白さと文章のなめらかさで、読むのが遅い自分がアッという間に読み終えてしまった。 描かれている息子、家族、クラスメート、隣人、地域の人たち、それらの絡み合う出来事や日常の切り取り方が見事なのだが、読みながらしばしば思うことがあった。それは、 自分はちゃんと子育て出来ているのだろうか、、、 正直、長いことやりたい仕事が出来ていない自分は、子育てや家族との暮らしを疎かにしがちというか、気持ちが切り替え切れていないというか、慢性的な不安と不満によって、心ここに在らずの脇見運転がデフォルトになってしまっている、、、 この本を読んだからといって、子育ても家族との時間も大切にしなければ、と心が入れ替わる、訳ではなく、やたらと自信がなくなってしまっている裏っ側の自分もいたみたいで、いい作品を読んだ時の感動とその分凹んでいる自分とが渦巻くという複雑な読後感に苛まれてしまった本だった(涙)

1投稿日: 2023.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本でも小学生、中学生くらいなら友人と過ごしているときのふとした発言に、家の違い、文化の違い、自分と相手の違いを感じる瞬間はあると思う。大事なのは自分とは違う相手とどう付き合っていくか。作中でも自分に対し差別発言をする人にどう対処するか、貧困から制服を買えない友人にどうやって寄付された制服を渡すのか、印象に残る場面が多い。中学生の「ぼく」の言動に含まれるたくさんの配慮に感心するとともに、自分ならどうするか考えさせられる。

2投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生の頃、こんなふうに格差やアイデンティティについて悩んだ記憶はない。それはきっと自身が当事者だと実感していなかったからだろう。自分には無かったことだからか、その感度の高さと慧眼に脱帽した(それだけ私はこの日本でおめでたく生きてきてしまったということだ。)十代半ばですでに心のひだが多い本著に登場する中学生たちがその後どのような発信をしてこの時代を動かしていこうとするのか、今後も動向を拝見し学んでいきたいと思う。

4投稿日: 2023.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ私が主人公と同じ年の頃、約40年前は、こんなに深く考えて生きていませんでした。自分のアイデンティティについて考察する、デモに参加するか否か、差別を色々な軸で考える、同じ子供とは思えないほどでした。 生まれや国、時代の違いはあれど、終始感心しきりでした。 思い出したのが、同じくイギリスが舞台の「リトルダンサー」という映画。 1980年代が舞台で、格差社会、ジェンダー問題なんかも触れられており、大好きな映画です!

5投稿日: 2023.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ"正しくないこと"を否定していくうちに自分は全部正しいと思い込んで気持ちよくなっちゃったり、正そうとして歯止めがきかなくなっちゃったりするんだろうな。そしてマイノリティは"正しくないこと"にされやすい。

2投稿日: 2023.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ沢山考え、泣かせてくれる本です。 今の時代の問題を表面的ではなくしっかり芯まで考えなければならないと想いました。 若い人もしっかり考えているのね…見習いたい

2投稿日: 2023.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生の息子と母親の瑞々しい感性を通してイギリスの社会が目の前に見えてきた。 〜「タンタンタンゴはパパふたり」の絵本が大好きな保育園児達はいろんな家族の形をあるがままに受け入れて、天真爛漫に互いの家庭環境を語り合う。 しかし、成長するにつれて社会にはいろいろな鋳型がある事に気づき朗らかでいられなくなる〜 人種、経済格差について巻き起こるさまざまな事件をどう考え、どう対応していくのか、著者の家族に清々しさを感じた

7投稿日: 2023.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ●あらすじ 優等生の「ぼく」が通う元・底辺中学は、毎日が事件の連続。人種差別丸出しの美少年、ジェンダーに悩むサッカー小僧。時には貧富の差でギスギスしたり、アイデンティティに悩んだり。世界の縮図のような日常を、思春期真っ只中の息子とパンクな母ちゃんの著者は、ともに考え悩み乗り越えていく。落涙必至の等身大ノンフィクション。 (新潮社HPより) すこく面白かった。 英国の元底辺中学校を舞台に、筆者である「母ちゃん」、白人とアジア人の「息子」、もちろん「母ちゃん」の配偶者、そして彼らを取り巻く鮮やかな世界を、筆者の柔軟な目線でみて、親しみやすい筆致で描かれている。 「息子」が直面する問題のなんて多いこと!普段自分がいかにハイコンテクストというか、共通意識の多い中で生きているか思い知らされました。そしてその難しい問題の数々を、彼らはその柔軟性と瑞々しさで、時にあっけらかんと、時に難渋しながら超えていく。 「母ちゃん」の意識が多くの事柄に向けられているのもすごく良かったです。政治や環境の問題があって、それが国の問題となり、民族の問題となり、今目の前の自分達の生活に影響を及ぼしている。物事はそうやって波及して、影響を及ぼしあうけれど、普段私達がどれだけそのことに気づけるだろう。この本では、ほぼ全ての章でそういうマクロ-ミクロのアウトラインを取ってくれている。作者さんの深い洞察と鋭敏な感性、知識、何より「知ろう」という意思があってこそだよなぁ、と思いました。 「知ろう」という意思、自分とは全くちがう相手のことを想像すること。最近別の本でもその重要性が説かれていたなと思い出しました。多様性という時代を豊かにしていくには、それは多分すごく大事なことなんだろうと思います。

4投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙の黄色に惹かれて読んでみた。 貧困世帯の状況を、忖度ないズバッとした文体が爽快であり切なくもあった。思春期の息子さんの不器用ながら悩んでいる様子がとてつもなくかわいい。

3投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。…罰するのが好きなんだ。」 他にも数多くの名言や考えさせられる場面が ちりばめられていました。 いつか子どもができたら読ませたい一冊。 こんな子に育ってくれれば嬉しいな。

12投稿日: 2023.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生ながら人種・ジェンダー・貧富・階級の差などを日常的に感じ、自分なりに考えを持っている。 難しい重い問題だがとても読みやすい。 大人の私が読んでハッとしたのは下記。 ・子供たちには「こうでなくちゃいけない」の鋳型がない ・まったく子どもというやつは止まらない。ずんずん進んで変わり続ける。

5投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログさすがは話題作。果てしなく大変な問題が詰め込まれている内容にも関わらず読みやすかったです。 沢山の人がいればそれと同じだけの問題や悩みや不安があって、そんな人と人との関わりの中からまた違う問題、悩みが生まれて... もどかしさもあるけどそれが社会なんだなぁ.. 中学2年生の息子さんの何気ない一言がずーーんと重たい問題定義になっていることがあり、たくさん考えさせられました。 簡単に答えは出せなくてもまずは考えて見ること。 色んな立場から物事を捉えてみることが大切なんだなぁと思いました。

7投稿日: 2023.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスに住んでいる作者達家族の話。人種差別に貧困格差問題が書かれててイギリスという国に触れた気がした。日本もなかなか差別国やと思ってるんやけど、外国もなんやと意外に感じた。息子さんの考えが素敵で、フラットに物事を見れて多様性の中で真摯に向き合った結果得られた考え方なんかなと。

6投稿日: 2023.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本は差別の無い国と言うが、この本を読んで思ったのは、差別がないんじゃなくて、差別の対象となる移民が少ないから顕著じゃないだけで、じつは潜在的にあるのではないかということ。 様々な差別を底辺とした社会問題と思春期の悩みに翻弄される子供たちが、それでも逞しく、タダでは折れない強さをいつの間にか身に付けていて、未来は暗からずも新しい世代の国がこうやって作られていくんだと感じた。英国の教育システムや、社会情勢を交えてエッセイ式に綴られているので、とても興味深くサクサク読むことが出来た。日本は悪くは無い。でも狭い国だな、と。 Nothing really matters, nothing really matters to me...

4投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログだいぶ前に読んで今感想を書いている。これを読んだのは兄がまだ高校生の頃だった。私が初めて読んだ、海外の話と言っていいかもしれない。元々海外の生活へのあこがれからこの本を読んだが、読み終わった後では印象がまるで違った。自分の人生感が変わる気がした。高校生の時に読めてよかったと感じました。

4投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の多くの学校より遥かに人種や経済的に多様性のある英国の公立学校に通う息子と母親(著者)の日常での気づきを通じて、子育てや人種差別、行政の在り方など様々な社会問題について考えるきっかけを得られる良書。 この本に出てくるブライトンの地域コミュニティは、比較的貧しい世帯も多く住んでいるが地域の助け合い(ボランティア精神)が機能していて、それでも政府の緊縮財政により貧困の問題は深刻化しているという。 翻って、子どもの貧困が問題視されている中、地域コミュニティにおける助け合いはより希薄。であれば尚更、行政が担う役割は大きく、「自助」なんて言っている場合ではないのではと思った。

8投稿日: 2023.07.01