総合評価

(1012件)| 464 | ||

| 350 | ||

| 130 | ||

| 13 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ本当に面白いですし、勉強になる本でした。 イギリス社会は階層化されている認識はありましたが、想像以上の数のメッシュで分断があるのだと知りました。 「息子」が中1とは思えないくらいの精神性なのですが、本人もイギリス社会におけるアイデンティティを意識せざるを得ない境遇であること、両親が誰かの意見を否定するのではなく、それはそれとして受け止め、自分の意見は明確に表明する人たちであることが、「息子」をここまで成長させているのではないかと感じました。 (後者は、日本文化において変わっていって欲しいもの) 文体も小気味良くて、どんどん読み進めちゃいますね。

3投稿日: 2024.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前から、気になっていた本。 小説かと思って手にとったら、ノンフィクションのエッセイでした。 しかし、母と息子のストーリなわけですが、この息子すごい。 こんなしっかりした考え方をもった子供ってびっくりです。 さらに、イギリスで人種差別や格差問題が当たり前のようにあるのが驚きでした。 日本では、幸か不幸か経験できないことだと思います。 そういった状況下で日々を生きているこの親子、この息子がやっぱりすごい。芯が通っているというか、物事を多角的に見ることができるというか.. 軽い問題から奥深い問題まで、正面から向き合っていると感じます。 さらに自分自身、本書を通して勉強になることばかり。 とくに、エンパシーとシンパシーの違いはとても為になりました。 この息子さんみたいにエンパシーを語れない(笑) また、イギリスではLGBTQ教育や性教育もしっかりされているのね。 日本ってどうなんだろ。 60万人が泣いて笑って感動したとありますが、ベストセラーになるのは頷けました。 お勧めです。

161投稿日: 2024.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログベストセラーになるのも納得。 考えさせられる題材だけど、 押し付けがましくなくて読みやすい。 また、異国のリアルな日常を知ることもできた。 多様性が謳われる中で、起きることは何か? エンパシーとは何か? 本質的な部分を考えさせられた。 エンパシー鍛えたいな。 自分の潜在意識の中にある偏見、凝り固まった価値観に気付いていけるのかが大事な気がする。 子どもと話す機会があれば、 じっくりと話を聞いてみたくなったな。

7投稿日: 2024.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本はエンパシーとは何か、を私たちに考えさせてくれる。 私自身、日常生活では深く考えることが出来ず、何となく蓋をしてしまっていた諸々の問題について、1つの解答(それが正解かどうかはさておき)をくれたように思えた。 実は、本書のタイトルを見た段階では、自身のアイデンティティに悩む少年が様々な試練を乗り越えていくよくあるホロりストーリーかと勝手に推測していたが、いい意味で期待を裏切られた。 扱っているテーマは比較的重いにも関わらず、文体が非常に読みやすくサクサク読める。エッセイとして読みやすかった。 全く知らなかった英国の教育事情も垣間見えて面白い。

2投稿日: 2024.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー / ブレイディみかこ 辻村深月さんがエッセイの中でおすすめされていたこちらの本。 英国では、人種差別や貧困、格差、LGBTQ等の社会問題と幼い頃から向き合って生きている。エンパシーとは何か?の問いに「自分で誰かの靴を履いてみること」と答えた筆者の中学生の息子さん。私ならどう答えただろう、、色々と考えを巡らせながら読んで、読み終えるまで時間がかかった。

1投稿日: 2024.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の日常ではまだ経験したことのない環境にも関わらず、ありありとその場面や登場人物の感情を味わえました。 まさしくエンパシーを得させてくれる本でした!

1投稿日: 2024.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子のたくましさが頼もしい。 人種差別は遠い国のことと思っていたけど、外国在住で日本にルーツを持つ人が、日本で受ける差別があることを知り、人種差別を身近な問題として捉えられた。私も無意識に表してしまっているかもしれないと思った。 また、教員が福祉の仕事も請け負っている現状には驚いた。現代でも、しかも先進国のイギリスでも、差別、格差に苦しむ子供が大勢いるとは。5分に1人の子供が失踪するとは。

2投稿日: 2024.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

全く内容について知らずに読んだ。 小説かと思っていたが、ノンフィクション作品。 イギリスでのリアルな生活の様子が、時には生々しく、でも活発に描かれている。 著者と息子さんはすごく似ていると感じた。 それは、持つ意見が、ということではなく、多角的に状況を捉え、冷静に深く考え判断する点だ。 私自身、裕福な人が多く、境遇が似た人と過ごしてきた時間がとても長い。そのことを踏まえると、イギリスでの生活のダイバーシティーの幅やカラーは、今までは今の生活からはなかなか想像し得なかった。 本の内容を知らずに読むということは、自分の知りたい情報だけ選び取るSNSではなく、新聞で偶然見かけた記事を熱心に読むことに似ていると感じた。 知識の幅がある人は豊かだと思うが、なかなか実際の経験で知識を増強していくのは限界がある。 本には、そんな経験を間接的にではあるが体験させてくれる力がある。これからもたくさん本を読んで、想像力のある、心の豊かな人間になりたいと改めて思った。

0投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種問題はもちろん、ジェンダーや貧富の差、そこから生まれる教育格差についてなど、様々な社会問題に光を当てた作品。息子がなかなかたくましくて、いい感じに冷めててるところがまた良い。

0投稿日: 2024.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

21ページで挫折中…けど、評価高いから必ずいつか読む! たがら、 よって、 で、 そんなわけで、 そんなこんなで、 そうかと思えば、……コレが気になってどうしても集中出来ない。(ごめんなさい) あと、元底辺とか貧民とか……自分を取り巻く環境の表現の仕方が……。(ごめんなさい) 普段読まないジャンルなので、このくだけた感じがしんどくなってます。(ごめんなさい)

0投稿日: 2024.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段あまり考えないテーマだったのですが、分かりやすくて良かったです。日本人として日本で暮らしていると、なかなか持論というか自分事として捉えにくい部分があるけれど、時々考えておいた方がいいよなーと思いました。 息子くんは人間が出来上がっているので(すごすぎ)、今後どういうことを考えたり行動するのかな?勝手に少し楽しみにする。

9投稿日: 2024.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく面白かった! 日本とは全く違う環境、様々な差別や問題に対するこどもの率直な気持ちが深刻すぎない表現で綴られていた。 大人が思うほど、こどもは何もわからない存在じゃないと気付かされた。今の日本の日常からでは学べないことがたくさんあった。 下記は印象的だったフレーズ↓ ・エンパシーとは、自分で誰かの靴を履いてみること ・いろいろあるのが当たり前だから ・僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。…罰するのが好きなんだ

1投稿日: 2024.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ色んな人に紹介して、本の内容について語り合いたくなる本。世界で起きている社会問題について、とても考えさせられるし、衝撃を受けた。読み物としても読みやすく、面白いのでたくさんの人に読んでもらいたい。 ニュースや教科書は基本的にマクロの視点でしか教えてくれない。そのため、特に世界の社会問題や政治、教育等については、どこか自分の生きている世界とは別次元の出来事に思え、今まであまり興味を持てなかった。 本書は、ミクロの、地べたからの視点でそれらの問題を明らかにし、自分のすぐそばで起きているリアルで現実的な問題として、遠い英国の出来事を自分事として考えさせてくれる。 今まで見落としてきた大事なことにたくさん気付かせてくれる作品だと思った。 人種や宗教、国籍、性別、貧富の差等によって、様々なベクトルでの差別や分断が生じている時代と、それが日本よりもずっと進んでいる英国。 社会問題は多様だけど、人と人との関係の中で、大事なのは無知を克服するために、トライアンドエラーを繰り返しながら、誰かの靴を履いてみる能力(エンパシー)を磨くことだ、と根本的な部分を改めて感じさせてくれた。 そして、とても聡明で思慮深く、正義感の強い息子さんとお母様が素敵だった!私もこんな風に物事を考えられるようになりたい、こんな風に子供を育てたいと思った。 驚いたのは、日本と英国の教育の違い。 子供達に何を教えるべきか。どちらが正しいと思うかは人によって違うと思うが、日本でも今よりずっと多様性のある時代が訪れたときに、今の日本人の考え方や教育は、根本的な問題を放置することに繋がり、ちょっと不味いのかもしれないと思った。

1投稿日: 2024.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリス在住の筆者の息子は、イギリス人と日本人のハーフ。小学校はカトリック系のおとなしい校風であったが、中学からは、少し荒れた公立の"底辺中学校"を選んだ。そこでは日常的に有色人種への差別があり、貧困で制服を買えない家庭があり。そんなリアルな実情を描く。 てっきり移民をテーマにした小説だと思って手に取ったのだが、思い切り母親目線の中学1年息子の日常と成長を記録したドキュメンタリーだった。 結構前に出ていたと思っていた本だが、前半でマーク・ロンソンの"Uptown Funk"が出てきて、ありゃ?と見たら2019年。もう5年前といえばそうだが、こんな最近の本を読むのは久しぶりである。 ホンの中で大きな部分を占めるのが、アジア人や黒人に対する、リアルなイギリスのある街の差別意識であったり、差別がある前提で作られていく社会構造といったテーマである。筆者がニュートラルに立とうとすることを、中学1年の息子もきちんと取り入れようど努力し、非常に良い家庭なのだろうなあと思わせられる。 それでも、アフリカ系の奥さんに「ホリデイはどこかに行かれるんですが?」と言ってしまって後悔するなど、今の日本では考えられないような難しい状況というものもある。 政府の緊縮政策で、それまでの中流が崩れて貧困が進んでいくさまは、全く日本も同じ轍を踏んでいるわけで、どうにもリアルを超えた抑うつ感を感じざるを得ない。 それでも単純に、読み物としても非常に魅力的で、教訓だとかそっちのけで、今のイギリスの日常を読むというスタンスで読んで楽しめる一冊だ。

1投稿日: 2024.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログUK在住の親子が直面する『違い』のドラマ。 アイルランド人の配偶者 日本人の母(主人公) ハーフの息子(中学生) 元々ある階級社会に、移民に分断。 それぞれ異なる価値観。 ダイバーシティと云う言葉が市民権を得たものの、日本は続鎖国時代だな…と改めて思う。 多様性とは面倒くさいもんだけど…無知を減らすいい機会。いい本に出会えたな。 改めて、共感の前に受け入れる事、興味を持つことから始めよう٩( ᐛ )و だからノンフィクションは好きだな

0投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分には少し難しい本だった。ただいろんな視点があり、人生は自分で切り開いていくのだということが感じ取れた。

0投稿日: 2024.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生と聞くとまだまだ子どもと思いがちだけど、著者の息子はかなり視野が広いように感じた。 著者の子どもへの接し方が素敵なのかもしれない。 イギリスの文化や生活の様子が知れて面白かった。 私自身は自分のことを視野が狭いほうだと思っているので、この本を読んで感じたいろんな人やいろいろな考え方を受け入れる気持ちを大事にしていきたいと思った。 いじめについて親子で話し合っているときに、母ちゃんが「人はいじめが好きだから」と言ったのに対して息子が「違うよ、人は裁くのが好きなんだ」と返したのが印象的だった。 中学生でこの着眼点をもつ子どもに痺れた。

0投稿日: 2024.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ色んな社会問題について考える所があったし、12歳の真っ直ぐで優しい息子さんから学ぶ所もあった。触れる、考えるって大事だ

0投稿日: 2024.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログヤングアダルトから。海外小説の感覚で読みやすいと思います。イギリスへの興味から読むもよし、他者を通して異文化体験するつもりで読むもよし。 ビートルズを愛する音楽ライターの筆者と、労働者階級のパートナー、素直で手のかからない息子。移民として生きること、ミックスルーツとして生きること。地域生活や学校生活を通して浮き彫りになる、社会階層、それからセクシュアリティ。

0投稿日: 2024.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ作者の息子さんを通して、忘れがちな[心から人を思う心]を思い出させてくれる! みんなが幸せに!という人を思う願いから起こす行動も、XXの人を助ければ&&の人が困るよねみたいなデメリットばかり目立ってしまっているような社会になっているし、私自身もそのように考えがちになっていたなと気付かされた。何かを変えてくれる人や物に対して、デメリットばかりを指摘して批判ばっかりじゃない?まあ批判は大切な時もあるけど、批判することで得られる快感をわたしの快感と感じられるようにはなりたくないよね。本当は助けたいだけなのに、複雑な世界がそれを許してくれないけど、だけど私は純粋な人の思いみたいなのをわかることができるようになりたいし、私も批判ばかりじゃなくて思いを行動に起こしたいと思う。 多様性はうんざりするほど大変だけど〜、無知を減らすからいいこと、みたいな記述があってすごくいいなと思った

0投稿日: 2024.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アイデンティティとナショナリズムの問題は、多様性が進みグローバル化が進む現代において避けられない議論であると思う。 等身大の中学生の意見が、きっとこれはそう簡単な問題じゃないけれど、難しく考える必要のない問題なんじゃないかと思わせてくれた。 読み終わった瞬間、続編をポチりました。

2投稿日: 2024.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログアイルランド×日本の両親から生まれた息子くんが考えたこと。 存在はもちろん知ってたが、今更ながら読んでみた。 息子さんがとっても聡明なのはもちろんだけど、差別を中心とした問題について色々考えさせられてとても良かった。

0投稿日: 2024.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性、平等、差別、とは何か、 同じであることも、お互いに違うことも争いをうみ、仲間を産む 大切なのは、相手に共感することではなくて、相手の立場に立って理解しようと試みる姿勢。 イギリスという様々な人種と考え方、差別が行き交う国で、中学一年生という視点から学校、そして世界全体のコミュニティを見つめることで、新たに見えてくる気づきがあった。

0投稿日: 2024.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々なイズムや人種、それに伴う多様性を子供の成長と同時並行で学んでいくノンフィクション。 この年代で読むのがどちらの気持ちも理解することが出来て良かった。

0投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界中で多様性が叫ばれる今、必要なのはエンパシーなんだなと勉強になった。 エンパシーができてないねぇ〜〜っていう人間もたくさんいるのを見ているからなかなか絶望しがちだけど、「息子」やその周囲の子どもたちを見ていると未来は明るいなぁとも思う。 日本の教育はエンパシーを意識しているのだろうか? 色んな人にこの本を読んでみて欲しいと思った!

0投稿日: 2024.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「他人の靴を履いてみる」努力を人間にさせるもの。そのひとふんばりをさせる努力。それこそが善意、いや善意に近い何かではないのかな。

0投稿日: 2024.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの「元底辺校」に通う息子が、身の回りにある差別と向き合ったり戦ったり。 子どもの感性は、ときに大人を超えてくるなあと、心をじんわりさせながら読んだ

0投稿日: 2024.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログたくさんの気づきを得られた。特に、エンパシー(他人の感情や経験などを理解する能力)という言葉が心に残った。自分で誰かの靴を履いてみることと英語で表現されるらしい。とても的確な表現だ。共感力がないなぁと思うことがあるが、これは能力であり、想像力に近いのかなと思った。はなから相手のことを否定せずに、一旦相手の靴を履いてみよう。そう思った。自分がまだまだグリーン(未熟)だなと気づいた。

0投稿日: 2024.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の田舎にいると外国人はそんなに見ないので ヨーロッパの話はタメになった。 LGPTについて考える事が出来た

0投稿日: 2024.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性について、日本よりも生活に直接的に関わってくる英国を舞台に、中学生に起こる事象を描く作品。海外の子どもが当たり前に考えることを日本ではあまり議論、経験出来ていないだろうと考えると、少し焦りを感じる。

1投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの差別社会、格差社会がイメージしていたよりずっと根強くて厄介な感じがした。多様性が当たり前の世界でもっと受け入れられていると思っていた。読んで良かったと思う本。 empathy(共感、感情移入)とは何かというテーマに「自分で誰かの靴を履いてみること」と答えた息子の視点が素敵だと思った。

0投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間は自分たちが正しいと集団で思い込むとクレイジーになる、など学校でのいじめを含めて、現代社会やネット社会にも繋がる真理だと感じた。 ただ、英国の歴史や社会制度など実情を私が理解なく、そこまで腑に落ちず読み手の力不足でした。この機会に近年の英国の世情(EU離脱前後)を学ぼう、その後で、もう一度読みたいと思った。

0投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログいろんな賞を取っていたと思うのでずっと読みたかったけど、ずっと積読になっていた本。ようやく読めた。 これは面白い。 めちゃくちゃ笑える話やエピソードがある訳ではない。ただ、日本では感じることができない、多民族が一緒に暮らす生活が当たり前の国(イギリス)での生活や価値観を学べる本だ。中学生の子供の感受性というフィルターを通して表現されている。 白人と黒人と言う単純な差別だけではなくて、アジア人全体に対する差別意識や、パキスタン人向けの差別言葉など、この本を読まなければ知らなかったことばかり。 また、民族間の差別意識だけではなく、私立校と公立校の間の差別意識というか階級意識の違いなど(主な原因は貧困がある)が描かれていて、とてもタメになった。 色々なエピソードの中でも、著者(日本人)が福岡に帰省していた時に、酔っ払いから絡まれた時の言葉に考えさせられた。主人公の息子はハーフだけど、英国生まれ英国育ちなので日本語が喋れない。それを見た酔っ払いが母親である著者に対して「なんで教えんとね。英語を教えて日本語を教えんというのは、日本に対して失礼やろうもん。」「日本に誇りを持つ日本人ならそれじゃいかん。あんたも日本人なんやけん、日本語を教えて、日本人の心を教えんと、日本の母とは呼べんな。」と一方的に罵倒される場面である。 英語圏で生まれて英語圏で生活してるから英語しか話せなくても何の問題もないので、酔っ払いに罵倒される筋合いはないのだけど。日本の誇りを押し付けるのはよくないな、と読んでる時は思った。しかし、よくよく考えてみると自分も、海外に嫁いだ日本人母の子供は当然のように日本語を話すものと思っていると気づいた。知らず知らず、日本人の誇りを押し付ける酔っ払いとそんなに違わないな、と。 日本に誇りを持つことはいいけど、一歩外の国に出たら、いろんな文化があって、日本人を相手にしていない人や、むしろ下に見ている人もたくさんいるということ。 一見当たり前だと思うけど、改めて意識させられた。そんな気づきを与えてくれた本だった。 息子くんがとても利発で、多様で複雑な学校生活を軽やかに生きている姿が、とても眩しく思えた。 続編もあるみたいなので、新たな息子くんの活躍を読んでみたいと思う。良書。

11投稿日: 2024.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログわかっている、ミステリーでもなければ恋愛小説でもないので起承転結があるわけではない、 わかっていて買った、、、!!! けどなんだか今の自分には物足りなかったので、半分読んで一旦中止。 イギリスってこういう文化なんだあ (英会話をやっているので)だからみんな表情豊かだったり、リアクションが上手だったりするんだあ なんていう発見が散りばめられていた

0投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国で生活する著者が階級も人種もバラバラな息子の中学生活を記録した実話。 著者もその息子もとても賢いなと感じた。 周りに左右されず様々な角度で物事を考えること、エンパシーは善意に繋がること、刺さる話が多く教養の土台を教えてくれる本。 ・正義の暴走について。・校長先生の誰だってアイデンティティは一つではない話・息子が差別的な発言をしがちなダニエルにはっきり指摘をしつつも仲良くしている場面。・貧しいティムに手作り制服を渡す際、なぜ?と問うティムに、君は友達だから。と答えるところがすごく良かった。 また、良い学校、ここではカトリック校に通わせることで子供が100%親が思い描いた通り育つわけではないこともとても現実めいていて考えさせられた。

0投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容的には難しかったけど、読みやすかった。 人種差別とか貧富の差とか、普段あまり身近には感じないことが、常に身近にある人もいて、知らない世界をもっと知りたいと思った。

0投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

息子と母親のやり取り、特に息子の言葉は、真っ直ぐでいい。大人になるにつれていろんなフィルターをかけて考えてしまってるんだなと気付かされる。

1投稿日: 2024.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスのとある学校で繰り広げられる、多民族国家ゆえの、子供達のアイデンティティにまつわる葛藤と成長を描いた物語。 “多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う” 他者と違うことを、色々な人がいて当たり前、という価値観になってゆくには、環境が大事なのだと学んだ。 視野が広がった。

11投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログブレイディみかこの名前はずーっとインプットされ気になってた。とうとう読む機会があると必然だ。タイトルだけで引き込まれて、中学生の息子を通してイギリス社会を詳しく本当に詳しく知る事が出来る。知れば知るほど日本は平和ボケのただ流された英語を喋れない無駄な授業、カトリックと普通と学校があるとか格差社会を造ったサッチャー首相の尻拭いを今してるとか、まさに安倍晋三の尻拭いをこれからする日本が見習うべきことだ。底辺中学校とか配偶者とか独特の表現するのも好きかも、とにかくよかった、もちろんノンフィクション本だった

18投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログとても良かった。 ブレイディみかこさんの『This is Japan』よりも簡単に書かれていて、分かりやすかった。 母としてのブレイディみかこさの視点からから語られるノンフィクションストーリーなので、お母さんとしてのブレイディさんを知れたこともとても興味深かった。 素晴らしい「母ちゃん」だと思う。 こんな素晴らしい母ちゃんになりたい。 パンク・ロックなブレイディさん、ファンになりました。 第二弾も発売されているので、絶対買いたい。 「イエローでホワイトな子どもがブルーである必要なんかない。」 イエローでホワイトの私には響いた。

1投稿日: 2024.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本とは異なる英国特有の空気感のようなものを感じながらも、飾らない文体でとても読みやすかったです。日本をあまり出たことがない私としては、人種差別的なことはピンとこないような部分もありましたが、それも含めて知らないということを知れて良い学びになったと思います。

11投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログリズミカルな文章でするすると頭に入ってくる。構えたところのない文章で登場人物を取り巻く差別や貧困などの社会的な問題にも自分ごとのように入り込める。問題に立ち向かう主人公や息子の姿勢に共感したり、尊敬したり、新しい知見を得ることが多かった。

0投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスに住む東洋人の日常が飾らない文体で正直に語られていてとても勉強になった。教育機関の在り方や、差別や格差が蔓延る日常、物事の考え方など、当たり前だけど、自分が住む日本とは全然違う!文中にイタリア映画『ラスト・サマー』に幼い息子さんが出演しているとあり、検索してみたらとても可愛らしい少年が。この子が、あの子なのね!と急に愛しい存在に。中学生へと成長した彼は、とても聡明で、その頭脳を分けてほしいと思うくらいの人格者になっていて感心の一言に尽きる。非常に得るものが多く、楽しみながら学べる作品だった。

1投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログブレイディみかこさんや息子さんや配偶者や、学校の友達に混ざって会話している気分になれて楽しい。自分の意見や考えている事を話し合える親子関係が素敵だと思った。 隣の芝生は青く見えるけど、どの国もそれぞれの事情があって皆必死に生きているんだな。私も含めて。

8投稿日: 2024.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

英国の学校、差別、その他諸々、初めて知ることがたくさんあった。何より、中学生の息子の物事の捉え方とか考え方が、すごくよかった。 いじめの問題での、「もしそうだとしても、反撃したら、するだけ傷つく。反撃して傷ついて、またそれで相手を憎んで反撃して傷ついて、また憎んで反撃して、で、それで終わりはどこにあるの?」とか、「これって、そういう勝ち負けの問題なの?いじめって、闘いなの?」とか。 でもこの本で1番衝撃を受けたのは、イギリスでは上の許可なく学校を休むと、親が罰金を払わなければ行けないっていうこと。自分が不登校だったから、イギリスに住んでなくてよかった…って。気になって詳しく調べてみたけど、最終的に民事裁判にまで発展することもあるらしく、本当にありえなさすぎて衝撃。色んな国の不登校事情を調べてみたくなった。

1投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種、多様性 文化の違いや宗教の違いによって、 人は仲間を作り、守り、敵を作る 重要なのはそこではないのに。 知ることが何よりの人類の発展 知識は人間が持つ武器なのに 納得する必要はない ただ、傷つける必要がないだけ それがどれほど難しいのか 人類の歩んできた集大成の近代の情景をありありとみた それを教えてくれる小説

0投稿日: 2024.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ道徳の教科書。 息子さんがまだ中学1年の歳なのに、社会の本質を捉えている聡明さがすごい。うん、すごすぎる。

1投稿日: 2024.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ想像よりも重いテーマだったが、暗い雰囲気ではなく面白かった。 お互いの考えを否定せずに話せる環境があり、とても素敵な親子。

0投稿日: 2024.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもの頃、こんなに人権やアイデンティティについて考えた事があっただろうか… 環境が育む感性、考え方。 言葉や感覚の、底知れない影響力。 文化の違いにも驚きながら、 日本の閉鎖的な感覚にも違和感を感じつつ 膨大に増えている海外からの移住者や観光客と、これからどう向き合っていくか 終わりのない思考を巡らせる。

1投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

英国の暮らし、文化を知れて新鮮で面白かった。どういう話題で諍いが起こるのかを知り、自分は何も知らないんだなと思わされた。 自分とは違う立場・違う意見の人々の気持ちを想像するのは実際にやろうとすると簡単ではない。理解できない、と思う生理的忌避感がもし生まれたらまずはそれを乗り越える必要があるからだ。 この行為には相手を尊重する意思が不可欠だと思う。作中でも言われていた、「そのひとふんばりをさせる原動力こそが善意に近いなにか」という言葉に共感した。 読めてよかった。

0投稿日: 2024.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ2024年の新潮文庫の100冊に選ばれていて2を読む前に読んでおこうと思い読んだ。ロンドン在住の保育士として働いていたブレイディみかこさんの子育てを通して、人種差別や多様性について日々考える話。私は人種差別は良くないこと!というイメージしかなく実際にはどうなっているかなんてあまり考えたことがなかった。けれど差別的発言を言われたりいじめられているシーンではやっぱり差別は良くないことだと考えることができた。

8投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種差別ってテレビや映画で観てもそこまで深く考えたことはなかったけど、その問題が生活に関係する人々って色々考えさせられながら生きてるんだなって当たり前のことを感じた。 自分の家庭では、日々のニュースに関する話は親同士がしてたけど、思考とかについて話し合うことは全くなかったなー。それも生きてる環境が違えばそうなったのかな。

1投稿日: 2024.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ前に評判になってたなと読んでみた。内容自体は読みやすいし内容も国際的で今時の問題も扱ってて評判も納得なんですが、私もう親が子供をメインで扱うエッセイを受け付けられなくなってるなと実感しました。想定以上にショック受けてたんだろうな・・・

0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ有吉佐和子さんの非色を読んで面白かったと友人に勧めた時に、これも面白いよと教えてもらった本書、最近少し読書から遠ざかってたけど、私たちは刷り込まれているのか、夏になるとそろそろ本を読まなければと思い、書店の夏フェアで見つけて読んでみました。 保育士資格もある母ちゃんの的確なコメントも、息子さんの賢さも、いろいろな社会問題も、扱っているのは重そうなテーマなのに、簡単に読めてしまうのがすごかった!確かにこれは、中高生の読書感想文の宿題にするには最適だわ、、 大人になると、良くも悪くもコミュニティを自分で選べるので、なんだか最近思考が固まっている気がすると思っていた時に、この本に出会えて、いろいろな視点を持たなければと自戒の気持ちを持たせてくれた。オススメです!!

0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログその昔暇つぶしにブログとかを読み散らかしていたころに、筆者のブログ?ネットの記事?を読んだような気が何となくする。日本人なのに英国で保育士で貧困とか階級とかについて語っていて文章がとても落ち着いていてちょっとだけアイロニカルで、、、と記憶にある印象と本書の内容がドンピシャはまるのできっとあれはこの方だったのだろうと勝手に確信しています。割とパンクな方で福岡、修猷館出身、ブリティッシュロックにはまり高校卒業後しばらくして単身英国に渡りそのまま住み着いてしまったという何ともそそられる経歴。2が出たらしく最近本屋に並んでおり、そんな絡みで色々と興味深いなと思って知ってはいたのですが1を本屋で見かけて衝動買いしました。結果大正解でした。 キラキラしたロンドンとは異なる、レイシズムや貧困/階級といった問題が渦巻く英国地方都市のリアルな姿を中学生の子供の世界を通じて描いたエッセイ?的な本。はっきり言って、めちゃくちゃ面白かった。もちろんロンドンもリアルなんだろうが(UK自体行ったことすらないのでそもそも何も知らないのだけれど)、こういうリアルをここまで上手な日本語で語ってくれる本というのは貴重だと思う。2もすぐ買って読もうっと。

1投稿日: 2024.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログロンドン在住の元保育士の書いたノンフィクション。ネットで有名だったので読んでみた。巻末の解説に書かれているように、ノンフィクションというよりエッセイという印象を受ける。自身の子育てを通じて直面した身近な多様性と格差について、子どもはどう感じているのか、それを受けて自身はどう考えるのか、まさしく子に教えられる一冊です。 子どもにも、親にも読んでもらいたいと思う。

6投稿日: 2024.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

今ロンドンに住んでいるので、かなり自分ごととして読んだ。2018年の出来事として書かれているのにすごくタイムリーで普遍的で、絶望的にも不屈な気持ちにもなった。とても勉強になることが多く、在英がいつかおわって帰国したときにまた読んだら、違う視点で見られるに違いないと思う。本作からもエピソードとして読める、日本人の鎖国的な価値観はやっぱり絶望的だし、著者が体験した経験が手に取るように想像できたし、年々その鎧はキツくなってきていて辛いなと思う。

0投稿日: 2024.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ本に書き込むとか普段ぜんぜんしないけど、ペンを持って読みたくなるくらい心に残したいワードばかりだった。 英国と日本の教育や政治情勢への感度とかあらゆる違いに感心しつつ、どこにでも起こるコミュニケーションの摩擦に対する言語化と捉え方が上手くて、過去に同じようなもどかしさを抱えた私が救われるようだった。 「ぼく」に幸あれ!

2投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ教科に「演劇」、試験には「エンパシーとは何か」、授業では「女性器を見たよ」 今の日本の教育に詳しくないが、エエ歳のおばちゃんには?やら!やらが続出。とても興味深かった。 そしてここでもやはり社会の問題はそのままこどもたちにもぶち当たる。 背景も事情もさまざまな友人たち。 実際には切実であったかもしれないできごとも、足し過ぎず引き過ぎず、母ちゃんのさわやかな筆致でわかりやすく記されている。 ただの異文化体験談にとどまらい。読みやすく、かつ奥の深い作品だった。

1投稿日: 2024.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログあっという間に読んでしまいましたが、読んでいる間何度も泣きました。 多様性はきれいごとではないですね、この本を読んで改めて感じました。

4投稿日: 2024.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ敬愛する著者が薦められていたので手に取りました。 その方が良いとおっしゃっていた章はもちろん素晴らしかったのですが、全体を通して日本人というマイノリティが海外で暮らす際の苦しさが痛いほど分かり良かったです。 無邪気に描かれる息子さんが天使のようでした。 そんな彼を育てているブレイディみかこさんも素敵な方なんだろうと感じました。 書店で手にした中学生に読んでほしい著書の中にも入っていたので子どもたちに薦めてみようと思います。

0投稿日: 2024.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著者の息子の学校生活をとおして、階級や貧富、人種の多様性から生まれる分断や偏見といった英国社会が抱える重い課題を、エッセイ風の読みやすい筆致でやさしく突きつけてくる一冊。 ―― https://bookmeter.com/reviews/121344122

0投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

こんなことまでイギリスは学校で学ぶのかと教育の違いにビックリしたが、今の多様性という時代、凄く気にしなくてはいけないことが多いのだなと。日本にいると全然気づかないし、そんな情報ないし。良いのだか悪いのだか。

0投稿日: 2024.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ折角「両手にトカレフ」を読んだのでこちらも読もうと手に取った。 今作も題名のセンスの良さに感動した。 人種とは何か。マイノリティとは何か。いろいろごちゃ混ぜなイギリスで主人公たちが考え成長していく様子が面白かった。

1投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

まずタイトルが一体何なんだ?と思っていたけど、読み進めるうちに人種のことを言ってることに気付いた。 普通に暮らしていたら分からないから、ハッとさせられることが多かった。

0投稿日: 2024.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

子どもに向き合う母ちゃんの姿勢がまずとても素敵。イギリスってキラキラしているおしゃれな国というイメージだけど、その中には貧困や差別が当たり前のようにあって。それでも多様性は無知をなくすからいいことだという親子の姿にはっとした。世界が少しだけ広がるような気持ちにしてくれる一冊。

1投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読書した!と実感できるほど素晴らしい内容でした。 重たいテーマではありつつ、軽快で気持ちのいい切り口の文章でとても読みやすい。 「どうやら息子にとって、いまのところ多様性とはずぶ濡れになることのようである。」みたいな。 日本に住んでいて私が現状まず経験することのない事柄を読書を通じて触れていく。全然、体験したうちには入らないがそれでも疑似体験として触れて考える。 これぞ読書でしょう。

5投稿日: 2024.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもが中学受験をするかどうかでまさに悩んでいた時に読みました。子どもって強い。大人が思うよりずっと柔軟で、適応性があって。すごく勇気づけられました。

1投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログさまざまな人種差別に触れる機会になった。日本では考えられない生活で読んでいてほえー!となった。もう少し人種差別や国々の性格について知識があればもっと楽しめたなと思う。勉強します

2投稿日: 2024.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ柔軟に物事を受け止め考えるぼくの姿が清々しい。 ぼくが感じたことを聞いて母ちゃんが真っ直ぐ受け止め新たな気づきを得る関係性が素敵。 母と息子というより人間と人間として会話するような様は親子の形として憧れる。 子供や大人、西洋人と東洋人、白人と黒人、みたいなカテゴライズをしても結局1人1人違う生き物。 視野を広くして日常を見つめるぼくと母ちゃんが逞しくて頼もしい。 日本に住んでるから今の自分が知ろうとしなければしばらくは知らないままでいたような問題と常に生活を送っている彼らの日常には多少の衝撃を受けた。 自分の視野も多角的に持ちたい。 他の誰かになることは出来ないから、決して分かった気にならず、驕らず、考えること、知ろうとすることから逃げたくない。 ぼくが成長してどんな景色を見てどんなことを考えたのか、彼の心情は何色に変化したのか知りたいと思った。 調べたら2巻も出ているようなのでいつか読みたい。

13投稿日: 2024.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログいろんな民族の人がいるとこんな摩擦があるのか、こんなことに配慮しなければならないのか…と勉強になった。そういういろんな文化や慣習、差別などを肌で感じながら大人になっていく子供達。今の日本の子達にも知ってほしいと思う。ただ日本の環境では実感することは難しいとも思う。良くも悪くもこれからの日本もこういう世界になっていくのだろうかと少し不安も感じた。もちろん良いこともあると思うが、抵抗感を感じる自分はやはり視野が狭いのか。

1投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本国内にはなかなかない本格的な多種多様な国籍を持つ人々が集まる地域で起こった日常のハプニングの数々。それを日本語で追体験できる貴重なノンフィクション。

1投稿日: 2024.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国の暮らしや問題点が浮き彫りになると同時に、日本の性教育や教育活動って遅れてるなあって思った。クラスにアフリカからの移民が転校生として来たからこそ、授業でFGM(女性器切除)を取り上げるっていうのは斬新。みんなで注意する、っていうのを生徒にさせるのは、生徒のことをある程度信頼してるからだと思った。 「多様性」について考えさせられる。家庭環境が似てる子達がいる小学校から、いろんな人間がいる元底辺中学校に進んだ息子。貧富の差、民族の違い、国籍、あらゆるものが違う人たちが1つのコミュニティで暮らしている。 「多様性があるからもめる」という母親に、「多様性はいいことだって学校で教わったのに、なぜもめる」と疑問に思う息子。お母さんはしっかり、 「多様性」は物事をややこしくするし、ケンカや衝突を生む。ない方がそりゃ楽だし、うんざりするほど大変だしめんどくさいけど、無知を減らすからいいことだと母ちゃんは思う。」と答える。 無知を減らすこと。知ること。知ろうとすること。暮らす環境や民族性や国籍が違うからこそ、相手の立場に立った考えようとする(他人の靴を履いてみる)ことが大切だと思う。知らないままにしない、考え続けることが、「シンパシー」じゃなくて「エンパシー」につながると思う。 エンパシー、自分で誰かの靴を履いてみること。 他人の立場に立ってみること。自分とは違う立場の人や自分と違う意見を持つ人の気持ちを想像してみること。そうすることによって誰かの感情や経験を分かち合う能力。 シンパシーは努力なしの自然な感情(同情)で、エンパシーは知的作業だとおもう、という言葉が心に残った。 善意はエンパシーと繋がっている気がした。他人の靴を履いてみる努力を人間にさせるもの。そのひとふんばりをさせる原動力。それこそが善意、いや善意に近い何かではないのかな、と考えていると息子が言った。 息子は東洋人で、白人で、でもブルーじゃなくて、グリーンだった。ここから成長する、まだ何にでもなれる存在。未来を担う子供たちがどの色になっていくのか、どの色を気にしていくのかは、周りの大人の教育にある程度かかっていると思う。 肌の色や暮らしている環境は関係ない、ただただここからの存在を表すグリーン。世界中の子供達はみんなグリーンだ。 これからの時代を生きる上で大切な考え方がたくさん描かれてた。大事にして、これからも読み続けたい。

4投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館本 この本の表紙をよく目にしていて、勝手に野球少年の話だと思っていたんですが違いました 息子さんの聡明で賢いことに驚きました 1人の人として、考え方や生き方に寄り添いながら子育てされてる事が伝わります リアーナのところは涙が出てきました 人種差別が日本よりも表面化している国で、「どこかに属している人は、属していない人のことをいじめたりする。 その反面属している仲間の事を特別扱いする」と話されていましたが これは日本でも同じだなと 人種は同じでも、グループの枠は見えない境界線があり、自由に行き来できない雰囲気がある 子供にも読んで欲しい、生き方は一つじゃないし、多様性はどの国にいても開かれていくものだと思う 一つの狭いコミュニティで認められなくても、自分をダメだと思わないで!と伝えたいです

102投稿日: 2024.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログそんな遠くない未来の日本もこうなるのかな?と考えた。 宗教が異なれば文化も変わるし、文化が変われば生活習慣も異なるし、そこに肌の色や嗜好的なものが入ってくるとますます複雑な状態が作られていくのだと思う。 お互いに違和感を感じてしまうのだろうけど、相手を尊重する心を持ちながら理解し合うことかな。 まずは自分の身近な人たちに対して気をつけていきたい。

6投稿日: 2024.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルからハーフの子が偏見や差別を受けての悩みや心境を描かれているのかなと思い、手に取りました。 作品を読んでみて、日本の背景とは若干異なっていたとしても偏見や差別は根底にあり、決して他人事ではないなと考えさせられました。海外では人種や貧富などの差を言語として直接相手にぶつけているシーンが描かれていましたが、日本では態度とか表情で相手にぶつけてくる姿が描かれています。結構陰湿な感じを受けますが、実際に見かけそうな場面だと若干複雑な心境になりました。現実問題では多様性がー…と言っている割に差別しているのが見えてしまっているので、相手を理解する意識に乏しいのかな…と。 作中で特に心に刺さった箇所が、エンパシーとは何かと著者と息子さんが考える場面です。似ている言葉でシンパシーという言葉がありますが、それとの違いについても考えや作者や息子の経験を通して考えさせられる内容となっていました。シンパシーはかわいそうなだと思う感情や似たような境遇にある人や物事に理解を示す…と私は認識していますが、それだと自分と違う境遇にいる人を理解しているとは言い切れないと思い返しました。 著者の息子さんは違いに対してなぜそうなっているのか?どうしてなのか?と同情ではなく相手の立場について考えようとして日々の出来事と向き合っていました。この考え方は今の社会問題や相手の置かれている境遇を真に理解するためには必要な事ではないか?と向き合う姿勢から教えられたような感覚を抱きました。 日常で起こった事を書かれているノンフィクションであるため、文体はあまり深刻な印象を受けず読みやすいと思います。読んで満足できる作品でした。

13投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ小学校まで治安がいい学校に通っていた息子が、元底辺中学校と言われている様々な人種が混在しており、人種差別も頻繁に起きる治安の悪い中学校に入学して、そこで起きる物語を描いた本。 差別について非常に考えさせられた本であった。日本でも表向きでは人種差別はなくなってきているが、それは表出していないだけで、個々の心の中では存在しており、解消されているとは言えない。私は、差別に対して何も触れないのが1番という考えであったが、「それは起きている問題に対して何も知らずに無意識に差別していることと同じである。」とこの本を通じて学んだ。 これからは、起きている物事に対して「私は関係ない」と蓋をするのではなく、知ろうとする、理解しようとする努力をしようと思う。

3投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ2024年「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」読了。ずっと読もう読もうよと思いながら、読めずにいた一冊。図書館に行ったらすでに二巻目も出ていた。人種差別的なヘビィな話かと思っていたら、そんなことはなく(もちろんそういう話が中心にはなっているけれど)、息子さんの生活する環境や成長、それに伴う気づきをわかりやすく、少しドラマチックに描いているエッセイで、ずっと感動に見舞われながら読んでいた。「バッドでラップなクリスマス」や「ユニフォーム・ブギ」や「フォスター・チルドレンズ・ストーリー」などには涙。ちょっとした言い回しも、一つ一つのエッセイのタイトルもとても秀逸で、久しぶりにグッと来た一冊だった。二巻目もすぐに借りようと思う。

2投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初の方はなんだか読み進めにくくて積読してたけどまた読み始めたらスイスイ読めて止まらなかった 旦那がこの子と同じイギリス育ちのイギリス×日本なので色々聞きながら読んでて楽しかった

2投稿日: 2024.05.01 powered by ブクログ

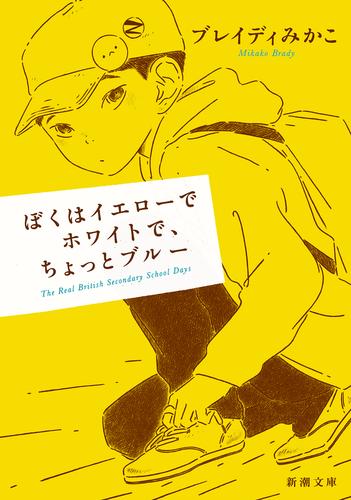

powered by ブクログ人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカからきたばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧……。まるで世界の縮図のようなこの学校では、いろいろあって当たり前、でも、みんなぼくの大切な友だちなんだ――。優等生のぼくとパンクな母ちゃんは、ともに考え、ともに悩み、毎日を乗り越えていく。最後はホロリと涙のこぼれる感動のリアルストーリー。

2投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ東洋人の女性・筆者(イエロー)と白人の男性(ホワイト)から生まれた英国在住の僕は少しブルー。 ノンフィクション本大賞ということもあり、エッセイに近いながらも小学生の僕を通してさまざまなカルチャーと価値観の違い、白黒じゃ語れないグレーな部分を考えることができて面白かった^^ 無宗教で純日本人、日本在住だとこういう体験全然しないからなあ‥ EU離脱後〜とかPCとか難しい用語が飛び交う中でも筆者の語り口調がやさしいから読みやすい。子どもから大人まで読むべき本。

2投稿日: 2024.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外の学校事情について知ることができてよかったです。日本とは教育の内容も環境もすごくちがうなと。 格差、ジェンダー、差別などなど常に問題をつきつけられて生活しているかのように感じられますが、本当のところはどうなのか。そういう部分だけを強調して書いているのか。ほかの親や子どもたちはどんなふうに感じて日々過ごしているのかが気になります。「中学校生活を書いたもの」ということだったのでエッセイかと思っていたら違う…?

2投稿日: 2024.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ【2024年94冊目】 アイルランド人の父親に日本人の母親を持つ息子。イギリスで生活し、小学校はランキング1位のカトリック系の学校に通っていたが、中学校は一変し、俗に言う底辺校に通い始める。人種というアイデンティティや、文化に考え方の違いと向き合いながら息子と共に日々を送る。数珠玉のエッセイ。 日本という島国に住んでいると、人種差別ということには結構無頓着になるなぁというのを改めて思わされた一冊。タイトルは息子さんがノートに書いた走り書きから取ったようで、多感な時期だからこその感受性で生み出された素敵なタイトルであることにまずは嘆息しました。 そして、作者さんもその夫さんも、もちろん息子さんも、右にも左にも強い思想を持っているわけではなく、どこか中立な立場で考えを持っているのが垣間見えて、読んでいる側としても重く受け止めなくて良く、肩肘張らずに読めたのが良かったです。もちろん人種の問題は遥か昔から人類に付きまとう難題ではあるので、この日本という島国に住みながらも頭を悩ませるきっかけの一冊とも言えるのが良かった。頭が悪いので、こういう物語風にしてもらえるの、とても良い、するする入ってきましたし、話を追いかけながら思考を巡らせる余白もありました。 続編も読んでみようかな。

2投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ「期せずしてマジョリティー」 中年男性という時点で、日本において自分はマジョリティーに属している。多分。 そのおかげで受けずに済んでいる矛盾や葛藤はあるのだろうな。 著者のブレイディ氏は英国在住。イギリス人の配偶者と中学生の息子と暮らしている。イギリスにおいてはマーガレットサッチャーの政策により少数の金持ちと多数の貧乏人が存在する格差社会が加速し、社会の分断が進んでいるようだ。暮らしている人々の特性は多様だが、その一部をあげつらいレッテルを貼って異質な物として捉えている。(アジア系、移民、貧乏人など) 考えてみれば、人々の持つ特性は多様である。(イエローでホワイト、イングリッシュでブリティッシュでヨーロピアン、男性、女性、その中間)沢山の要素を持つ個人が集まって生きている。その背景を慮るのは面倒だが、そのおかげで「無知」を回避することができる。 世界基準に照らせば、日本における多様性はそれほど複雑ではないかもしれない。それでもこのままの状態が継続するとも思えず、行く先を示す物語として示唆に富んでいると自分は読んだ。多様性はなにも民族に限らず、性別、年齢、経済力などそれこそ多くの階層で成り立っている。抑圧され見えづらくなっているがそれは厳然と存在している。その多様性から目を背けず、真摯に向き合うことで「社会を見る筋力」みたいなものが培われていくのではないかと思った。 ブレイディ氏の社会に対するシャープなまなざしは多様な英国社会の中できっと鍛えられていたに違いない、そしてその「社会筋」は息子に引き継がれているようだ。そういう人々がいると考えると未来は決して暗くはないと思った。自分もしっかり考えないといかんなと思った。

81投稿日: 2024.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ取り扱っている題材はお堅いはずなのに文章が面白くてどんどん読めてしまう。 子供の素朴な疑問とそれに対する子供なりの答えは大人も考えさせられるところがあるなと感心させられた。 どんな人でも読んで欲しいが、特に教育に携わる方に1度手に取って欲しいと感じた。

7投稿日: 2024.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ作者の息子の日々を通して国や差別や貧困や個としての人を知っていく話だった。 子どもたちは色々考えてるし、とても大人だと思った。 多様性を体験している彼らは苦しんでもがいて必死に受け入れようとしている感じがした。 考えることは無駄なことじゃない、頭を動かさなくなるよりは遥かに良いことだ。

3投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

職場の先生におすすめされ読破。 小説かと思ったらノンフィクション。そして内容も濃密。このジャンル(とまとめられるものでもないかもしれないが)の本は初めて読んだ。 海外生活。多様性。人種差別。 どれも言葉を聞いたことはあるが、具体的なリアルは知らなかった。この本を読んで、新しい気づきと驚きと感動が多々あった。 印象的だったのが、息子が常に確固たる考えをもって行動する、あるいは行動を振り返る点。 誇張している部分もあるかもしれないが、「これは差別だ」「こうすると相手はこう思うだろう」と、彼なりの思考がよく分かり、本当に中学生か…?と何度も疑った。高尚すぎる。 でも黄色人種として生まれ、イギリスで生活してきたからこそ育まれてきた彼なりのアイデンティティ(言葉合ってるかな?)があるからこその言動なのだと感じた。 ちょうど今日受けた講義の中で「経験こそ宝」と言う言葉が出てきたが、まさにその通り。体験して学ぶことは、座学よりも圧倒的に多いし記憶に残る。 ブレイディみかこさんの本を今後も読む。

3投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学、高校の現代文のテーマになりそうなノンフィクション作品で、勉強になりました。 人種差別やレイシズムについて扱われ、多様性がテーマの一つなのですが、作者さんの息子さんが一人の人として、きちんとした意見を述べてることに、自分が中学生を侮っていることに気付かされました。 この本を読んですごいなと感じたことは作者さんがお子さんを子供扱いせず、一人の人間としてきちんと接していることでした。 だから、息子さんは、外見などで判断しない、上っ面でない多様性について考えられる子になるのかなと。 自分の父親は、悪い意味で子供を子供として扱う家庭でした。 そんな扱いは子供も気付きますし、そういう考え方って知らずのうちに移っちゃうんだろうなと。 なりたくない自分になりかけてるって気づかせてもらえたことに感謝します。 話のテーマとは異なりましたが、そんなことを思いました。

19投稿日: 2024.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者とご子息を取り巻く環境を通じて社会問題を考えさせられるノンフィクション作品。 小説のようであり、実用書のようでもある。 読みやすく面白かった。

8投稿日: 2024.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ流行りものだけあって面白かった。 年齢関係なく万人にお勧めできる本だ。 個人的には“かあちゃん”の喋り方がたまに癪に触るけど、まぁロック感を出したかったんやろな。

4投稿日: 2024.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始め、気付いたらもう読み終わっていました。 普段の会話の中に散りばめられた多様性や政治的な要素、それらと向き合って成長していく親と子の物語を垣間見させていただいてる感覚で、とても興味深かったです。 今思い返すと、ハーフじゃなくて、ダブルじゃなくてハーウアンドアーフと呼ぶことや、性教育のエピソードがよく印象に残っています。 我に返りたい時にまた読み返したいと思います。

4投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子さん賢すぎん、、?物事を客観的に冷静に捉える力がありすぎて驚いた。教育次第でこんなに賢い子供が育つのかな?と思いました。

7投稿日: 2024.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログまだ十代の息子が多様性を客観的に捉え考える姿にぐうの音もでない。おかれる環境によって得られる”気づき”も大きいと思うが、それを”なぜ?”、”そんなのおかしい!”と思える分析力と思考力はどうやって育まれていくのでしょうか、、

4投稿日: 2024.03.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

とても読みやすくするすると読み進められたが、ふと気を抜いていると考えさせられるテーマに何度もぶつかる本だった。 彼のように柔軟でグリーンな心を持った人間になれたら素敵だなと思う。 『14.アイデンティティ熱のゆくえ』 人種差別は、差別された側の人間がその特定のグループへの帰属意識や仲間意識を強め、それが社会の分断に繋がるものだ、という主旨の一文を読み、はっとさせられた。私は今まで人種差別に対して漠然と「良くないこと」という意識しかなかったのだ。 いかに当事者意識がないのか、恥ずかしい気持ちになった。 その後のクリントンとトランプの例のように、良かれと思って特定のグループの人々を支援しようと表立って動くことも、もしかしたら人種差別と似たような作用を引き起こしてしまっている場合もあるのではないだろうか。 強い帰属意識や仲間意識は、時として攻撃的な一面を持つこともあるだろう。 綺麗事かもしれないが、怒りや憎しみから生まれた結束力は、私は悲しい。

7投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログブレイディみかこさんと息子さんの関係が素晴らしいなと思いました。 ブレイディさんの息子に心を配りながらの発言と文章からも伝わってくる温かい眼差し。 息子さんが母親は自分の思いを受け止め、聞いてくれるという信頼感も伝わってきます。 そして、エンパシー。 「自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のことだ。」 小さい頃から学び、身につけたい力。 意識して育てていきたい力。 他の国の教育は、日本にいたら気づかない多くのことを気づかせてくれます。

4投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種差別や多様性などを考える機会になった エンパシー:他人の立場に立ってみる 知ろう、理解しようと努力や行動する 無知なままだと偏見や差別が生まれる

7投稿日: 2024.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子を通してみる母親の目線でのイギリス社会の問題について、読みやすくぐんぐん読み進めることができました。 学生時代に短期留学していたブライトン。 私がホームステイした家は今思うと、それなりに豊かな家族だった。庭があり、ご飯がしっかり準備されていて。どの家もホームステイした家のようではなかったのだと、改めて知りました。

5投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本にいるとわからない、 イギリスを知ることができて面白かった。 それにただ起こったことを綴るだけじゃなくて社会、政治に絡めている点はよい勉強となった。

5投稿日: 2024.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性、そしてエンパシーがテーマでもあり、それらを学び取りずんずんと成長していく息子さんを通したエッセイ。 英ブライトンに暮らす著者には、カトリックでイギリス人の父を持つ息子さんがいて、小学校では国内でもトップクラスのカトリック学校に通っていた。そしてその息子さんが中学校として選んだのが元底辺学校ともされる、地元の学校。 他人の靴を履いてみること、それをエンパシーと理解するだけではなく、現実にぶつかっていく、その行動力をとらえ、社会的背景知識と著者なりの解釈を加え、綴られている。 深刻な社会課題を、すばらしいリズム感とキャッチーな言語表現で伝えられる執筆能力。とても尊敬する。 そしてあらためて、子どもの成長から学ぶことは多いと感じ、自分も自分の中の多様性をさらに豊かにしていきたいと思った。

7投稿日: 2024.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ個人的には★3ですが、本を読み慣れない人とか読書感想文向けでは★5、合わせて★4です。 先ず文章が読みやすい。子供でもわかるような言葉しか使っていないし、英国での話なので聞きやれない英語表現が使われることはありますが、大抵解説が添えられています。 これだけ読みやすいにも拘わらず、教育を中心とした英国の実情や人種問題などがよく分かります。環境問題やLGBTなどへの取組みは日本より先に行っており、だから単純に日本よりいい方向に進んでいるという訳ではありませんが、考える材料にはなるかと思います。近年話題の多様性については、移民の多い英国の方が圧倒的に身近な問題であることを肌で感じることができます。 そして何よりこれらの問題と直面する、まだ中学生の息子さんと著者である母親との会話内容が、実話とは思えないほど深いものになっています。 個人的な評価を下げた理由は、それほどページ数は多くないのですが、少し飽きてしまいました。上記のようにテーマは壮大で母子の目線や考え方も並外れているのですが、あくまで1家庭、1方向からの視点です。色々な出来事や登場人物も出てくるのですが、良くも悪くも結局は人種問題などに行き着くため、途中から哲学書を読んでいる感じになり、その割には1方向視点なので飽きてしまったのかも知れません。 何より言いたいのは、友達になるなら息子さんですが、エンターテインメントとしては、出来のいい息子さんよりも、癖の強い同級生ダニエルやティム、ティムの兄、中国人の生徒会長などの方が100倍魅力的で、彼らを深堀したら物凄い傑作になるのにと思えてなりません。

4投稿日: 2024.02.24