総合評価

(1031件)| 474 | ||

| 355 | ||

| 131 | ||

| 13 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログとても考えさせられることばかりなのですが、軽妙な文章に引き込まれて、アッというまに読了。日本はある意味特殊で、世界はこんなにも多様であることを実際に感じる機会はない。言葉だけが先行する日本。本当の多様性を強みにするために、無知からの脱却必至。

0投稿日: 2026.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ何か学びを得るような体感を本に求めているが、ハウトゥー本は好みじゃない、という私に適した新しいノンフィクション。 するする読めるが、確かにこの本から大事なエネルギーを得ている感覚。あぁ面白かった!中学生で読めた人はなんて幸福だろう。 息子の生きる姿勢が素晴らしい、この母にして子ありき。子供は子供じゃない、大人よりも現実と熱心に向き合いすごいスピードで成長していくんだ。1人の人間として尊厳を持ち、学び合う親子。私も一緒に読者として学ばせていただいた。

0投稿日: 2026.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログきっと、多くの人が難しく考えすぎなんだと思う。 私たちが想像しているより、子どもたちの世界はずっと自由で、壁がない。 私たちが想像しているより、子どもたちは強い。 多様性が謳われる今だからこそ、この作品を読んで考えさせられる人が多いのではないだろうか。 私はもっと多くの人にこの本を手に取ってほしい。 もっも多くの人に、柔軟に生きてほしい。

0投稿日: 2026.01.07 powered by ブクログ

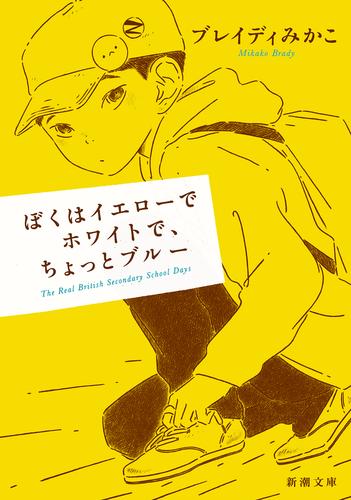

powered by ブクログ非常にシビアなエッセイだと読んでいて感じた。可愛い表紙とは裏腹に、現実的な「多様性」がそこにあった。 「息子」はとても聡明で多視点から物事を見られる人だと感じた。どうやってもルーツの東洋人から切り離せないのに、ハーフは差別だから、ハーフ・アンド・ハーフで1になると言ってみたり。恥ずかしながらハーフが差別用語にあたるものだとは知らなかった。 終わりに今の僕は「グリーン」という息子に更なる成長を感じた。「未熟」という意味のグリーンは、母、ブレイディみかこさんをちょっとだけ楽な気持ちにさせたかもしれない。 自分は無知だな、と感じた時に読み返したい。

3投稿日: 2026.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人の文章力はとにかくすごい。 EU離脱に関して”地べた”目線で書き上げられた別の本を読んだ際にはその目線の鋭さと優しさに感嘆したが、本書ではさらに中学生の感性にまで寄り添っていている。それでいて、描かれるテーマ・投げかけられる読者への問いは鋭く、何度もハッとさせられた。 中学生の”ぼく”が、こんなにも洞察に満ちており、時に達観していたり、時に素直に思い悩んでいることを母ちゃんに打ち明けたりととても素敵な少年。 まさにこの親にしてこの子あり、本当に素晴らしい子育てなのだと思う。きっと、なにものも押し付けず、対等に向き合っているんだろうなと勝手に想像して尊敬する。 英国に限らず世界の分断はますます進んでいるように思われる。人種的にこれまで世界一差別と縁遠かった日本でさえ、外国人排斥に近い発言で物議を醸す参政党が一定の議席を獲得する時代。 人種に加えて経済格差や宗教、世代、性的嗜好、何から何まであらゆる”多様性”を尊重して共生しなければならない。理想を謳うだけでなく、こういう”地べた”の目線に触れて、今一度自分自身や周囲を見つめ直したい。

0投稿日: 2025.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本人しかほぼいない日本という環境が当たり前になってるから、はっとさせられることがたくさん。。 「じゃあ、どうして多様性があるとややこしくなるの」 「多様性ってやつは物事をややこしくするし、喧嘩や衝突が絶えないし、そりゃないほうが楽よ」 「楽じゃないものが、どうしていいの?」 「楽ばっかりしていると無知になるから。多様性は、うんざりするほど大変だし、めんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う」 これがぐさりときました

2投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ母と息子、日本人とアイルランド×日本人、日本とイギリス、日本人と日本人、富裕層と労働階級、そのほか多くの人種の人々、、、 この本で描かれている様々な関係から日本に住む日本人の自分には知り得なかった多くの現実や問題を学ぶことができた。 印象的だったのはLGBTQや性教育についての教育が進んでおり幼い時から学び、中学生の息子たちの友達同士で自分の性的指向が何なのかについて会話をするといったこと。(その中の一人のオリバーが自分はまだわからないと言っていたのが印象的) しかしそれと同時に低所得の家庭では制服が買えない、食べ物が満足に買えないというくらいに貧困問題に晒されている。また学校の教員がポケットマネーで援助することもあると言うのが衝撃的だった。 教育が進んでいるように見えて先進国とは思えないような問題が根付いていることに驚いた。 そんななかなかカオスな状況で起こるたくさんの問題に向き合いながら、母みかこさんと父に疑問や自分の考えを真にをぶつける息子さんの将来が楽しみだし彼や彼の周りの未来は明るいに違いないと信じたい。

0投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国に住む中学生の日常や葛藤や成長を、母ちゃんの視点から観察した本 人種とか多様性とか貧富の差とかを考えさせられる内容を、エッセイの語り口で書いてあるので読みやすかった 「イエローでホワイトで、ちょっとグリーン」すごくいいと思った

0投稿日: 2025.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

イギリスに住む日本人母と元底辺中学に通う息子がレイシズムとユーモア交えつつ戦う話。 徹底して英国での人種差別と格差社会の話だったけど、日本に帰ったときに「ハーフ」が差別された話が印象的。居酒屋の九州のおっさんの話は胸くそやけどあれも事実なんよな… 文庫の裏のあらすじではジェンダーのことももう少し触れられると思ったのでそれは残念、、 「レッテルを貼ることで、貼られた人たちを特定のグループに所属している気分にさせ、怒りや「仲間感」で帰属意識を強め、社会を分裂させることにも繋がるものなのだ。… 今大人たちも、社会も、アイデンティティ熱という知恵熱を出している最中なのかもしれない。」

0投稿日: 2025.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著者が修猷館卒で福岡の話出てくる時点で親近感 人種も貧富の差もごちゃまぜの元底辺中学校に通い始めたぼく。人種差別丸出しの移民の子、アフリカから来たばかりの少女やジェンダーに悩むサッカー小僧。みんなぼくの友達で色々なトラブルを乗り越えながら大人になる少年の物語。 ティムが泣いている姿を見て少年が「母ちゃんと一緒でティムは花粉症なんだよね」っていうセリフに感動しますので是非。 海外でたらとくに海外で子供を育てることになったらこういうこと経験するんだろうなって学びと、文化も違う中で生きていくマインドを子供から教わる感じ。子供のように純粋に生きるって強いなって思うし、大人じゃできない解決策を子供は持ってて、ある意味人間として完成されてるんかな?とさえ思える。

0投稿日: 2025.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログDMMブックスのセール(アプリ入れてなくて見るの遅くなった…) 日本より多様な人々が住んでいて、制度も進んでるであろうイギリスでも、問題は山積みなんだと痛感。 アイデンティティと分断の話はまさに共感で、燻っていた部分が少し和らいだ気がした

0投稿日: 2025.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ積読チャンネルでの紹介から読み始めた。 元々本屋大賞受賞からタイトルは知っていたが、内容がよくわかってなく、食指が動かなかった。 アイルランド人の連れ合いとの間にできた子供が、イギリスの「元底辺」中学に通い始め遭遇する様々な出来事を、日本人の母ちゃん目線で語られるエッセイ風のノンフィクション。 子供がおらず、学校生活をエンジョイした口でもないので、学園ものは苦手だか、本作はイギリス社会における人種や性、環境に至る様々な事柄が含まれており、とても興味深く読めた。 パート2も販売されているようなので、ぜひ読みたい。

3投稿日: 2025.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ私がホームステイをしていた、イギリス南部の海沿いの街ブライトンが舞台になっていたのを知って読んでみました。でも、私が渡英したのは、50年近く前なので、あまり面影が無く、ちょっとガッカリ。 今は三笘のいるサッカーチームがあることで有名ですが、昔はサッカーのサの字も感じられない、寂れた地方都市だったような気がします。 でも、内容はパンクなママとちょっと内気な僕の、すったもんだの日常が小気味よく描かれていて、クスッと笑えるけど、いろいろと考えさせられる内容でした。 ブレディみかこさんの他の著書も読んで見ようと思いました。

0投稿日: 2025.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

お母さんと息子の関係性が素敵。 多様性やアイデンティティ、レイシズム等の問題について、リアルに書かれている。 真面目なだけでなく、エッセイ的な文章で、めちゃくちゃ面白かった。

0投稿日: 2025.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国に住む作者とその息子さんの話。 息子さんの考え方が小学生とは思えないぐらいしっかりしててすごい。

0投稿日: 2025.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ4.0 多様性とは何かを考えさせられる本。 息子さんとブレディさんの視野の広い考えが素敵です。 とても自分には考えつかない。

0投稿日: 2025.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーは、小さなことであれば夫婦喧嘩、大きなことなら人種差別のような、いろんな争い、思い込み、決めつけなんかにグラデーションを与えてくれる能力な気がする。 日常の視界を、少し広くしてくれるような1冊でした!

19投稿日: 2025.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子さんがいろんな出来事に直面しながらも、しなやかに成長し、深く考えながら自分の軸を模索していくところが、母親であるブレイディさんの視点から描かれていて、イギリスでの差別や格差のリアルを垣間見ると同時に子供の持つ柔軟性に驚いた。 正直自分の子供時代を振り返ると、人種の違いや親のルーツなどを深く考えることはなかった。幼いうちから周囲の人たちとの関わりの中で自分という存在について考えを巡らす息子さんの姿に尊敬の念を抱く。 政治や人々の暮らしのこと、私は何も知らないなと改めて思い知らされた。無知であることを受け入れながら、能動的に知ろうとする自分でありたい。

1投稿日: 2025.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本から出たことのない自分にとって、とても学びの多い本だった。 英国に住む著者とその家族、特に息子の学校生活にフォーカスを当てた、エッセイ?ジャンルとしてはノンフィクションらしい。ほぼエッセイ。 息子さんがとても賢くて、中学生とは思えない。 とても理性的で博愛的?というのか、成人している私なんかよりよっぽど大人っぽい。 タイトルのイエローでホワイトでちょっとブルー、この言語感覚は遺伝なのか、すごく詩的でいいなーと思った。 イギリスの教育事情がリアルに描写されているんだけど、日本と違いすぎる。 まじで海外ドラマ。学んでいることも全然違う。 私は日本での教育で、こんなに人種差別やジェンダー差別のことを学んではいない。 講演会とかはあったけど、そのためのガッツリした授業なんか受けたことないし、なんとなくまぁ差別はダメだよねーの雰囲気を持っているだけで、その実態なんかリアルに感じたことなんてない。 海外の子たちとは見てきた景色が違いすぎて、よくこういう社会問題の話題になると「日本は遅れている」という発言をする人たちが一定数いる。今までは世界の全てを見てきて比較してるんか?特定の教育のことだけを指して批判する方が視野が狭いだろう、と思っていた。でも、実際は、日本で実際に目にする社会的問題なんて本当に少数で、いろんな国と隣接しているヨーロッパ諸国に比べたら、そりゃ経験値の差は出るんだな、と思った。 この本の内容は、大体は人種差別問題、貧富の差問題である。 差別ってなんで起こるのか。日本に住んでいるとどちらもあまり経験したことがない(する側もされる側も)から気持ちがわからない。 でもさいきん、インバウンドで外国人の来日が増え、マナートラブルが多発している。 特に日本人は中国人を嫌う傾向にある。マナーが悪い確率が高いらしい。これも人種差別なのかな。 何もしていない人を偏見の目で見ることと、実際に嫌な目にあった経験から偏見の目で見ること、同じ差別でも背景が違いすぎて、前者の気持ちは私は一生わからないだろう。でも後者の気持ちはわかってしまう。 snsで見たのは、「後者は差別でなく区別」という意見。初見の際は「確かに!」と自分のなかのモヤモヤを言語化してもらったようで気持ちが良かった。なぜなら、私も外国人お断りの店の対応には賛成派だったから。でもこの本を読んだ後だと、なんというか、言い聞かせているようにしか感じなくて、別に間違った言動ではないと今でも思うけれど、わざわざ「差別ではなく区別!」という言い換え表現をしているだけで、自分を悪者にしたくないと必死になっているようで、なんかそれはそれで嫌だなと。 この本を読んだ印象は、海外ってまだそんな人種・貧富差別あんの???だった。 日本は遅れてるの意見に反発したい気持ちは、こういうところからもくる。 でも、やっぱりそれも日本は移民も少ないし貧富の差も少ない。それゆえに差別対象者が海外よりも少ないからであって、移民受け入れが進んで行く今後はどうなるのかわからない。 今後の私の立場は、この本の中でいう古式の人間になるわけで、新しい世代との考えのギャップに苛まれることになるのか。そんなときに、この著者みたいに多角的で理性的な話ができるのか、自信はない。 とにかく、そんな状況が来る前にこの本を読めたことは幸運だったと感じた。今の自分でも考えられることはたくさんあるはず。多様性のあり方とか、伝え方とか。

1投稿日: 2025.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう自分の常識を激しく揺さぶってくる本に出会うのは読書の醍醐味である。 晴れて「子供の本棚にこっそり並べておきたい本リスト入り」である。

0投稿日: 2025.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い視点だった。 最初読んだときは前知識0だったため小説かと思っていたがエッセイのような書き味で、ドキュメンタリーだった。 小学生視点の話しかと思っていたが作者視点だった。

0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本人にとって普段触れる機会が少ないであろう人種問題に関する話が盛りだくさんで読み切れるか不安だった。だが、読み始めると面白くてページを捲る手が止まらない。 多様性という言葉は勝手に一人歩きしていると思ってた。だが、私の想像が浅かったと思い知らされる。LGBTQなどの性差別の感覚は浸透して来たが、本書にも登場するような土地や貧富で起きる学校格差、移民問題など日本に住んでいても身近に起こりうるような差別問題について改めて考えるきっかけとなった。 とりわけ私が一番印象強かったのがホームレスに対する冬のボランティア活動だ。ホームレスの対応は国がするものと思い込んでいたが、プレイディみかこさんと息子さんがホームレスの民間支援活動に取り組むシーンがあった。緊急で一時的な活動ということかもしれないが、とはいえ自ら参加しており、息子さんが言った言葉が忘れられない。 「こういうことを言うのは本当に悪いと思うんだけど、でも、匂いに耐えられなくなって鼻で息をするのを止めてたから、息苦しくなっちゃって…」 …偉いと思った。「言ったら悪いと思うんだけど」と最初に言えるのがすごい。男子中学生でホームレスにむけて配慮のある言葉選びができるところが聡明な息子さんだと感じたし、日本の男子中学生でこう言った気遣いのできる言葉を言える子はどのくらいいるのだろうか。これは英国で貧富の格差を感じる生活をしているからこそより身近に考えられる人じゃないと出て来ないんじゃないかなと思う。もちろん日本でも今日食べるご飯に困っている人はたくさんいると思うが、ホームレスや生活保護者に対して侮った態度を取らず心配りのできる言葉をかけられる人は何人いるだろうか。また、自らボランティア活動に身を投じる人はどのくらいいるのだろうか。 私も人間を尊重できる心を持った人間になれるよう自分の身を省みるよう心がけたい。少なくとも今は私の心が貧しいとわかった。

0投稿日: 2025.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもの何気ない疑問と素直な感情で社会問題について述べており、思いつかないような視点でハッと驚かされる点もある。 自分の知らない世界で起きていることを知れる。 登場人物が話している様子を想像しながら読むとクスッと笑える場面がたくさんあり面白い。 短く区切ってあり読みやすい。

0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後の解説にもあった通り、本書に出会えて良かったと思った。 リアルに中学生が読書感想文で賞を取ったというのも納得。 私もぜひとも学生に勧めたい一冊だと思う。 最近まで多様性多様性とよく言われていたのに何故か今、分断を進めるような風潮になってきていることに、なんとも釈然としない気持ちを抱えている。 どんな人がいたっていいじゃない。 日本人であろうが外国人であろうがどこの国の人であろうが人種が混ざっていようが移民だろうが、男性であろうが女性であろうが、どちらでもなかろうが、障害を持っていようがいまいが、同性だろうが異性であろうが。 しかしかくいう私も『無知』のために知らず傷つけていたこともあったわけだ。 次巻もすぐに読もうと思うし、これは何度でも読み返したい。 そして繰り返し考えていきたい。

16投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった。エンパシーという言葉を本書で初めて知った。息子さんの日本に対しても英国に対しても帰属意識を感じないという発言はその人達にしか分からない苦悩とかがあるんだなと感じた。 多様性という言葉が出てきてから社会がどんどん複雑化していって生きづらくなってる気がする。

2投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

イギリスに住んでる筆者が、息子を公立の学校に通わせる。そこで差別とか偏見とか貧富の差にぶち当たるんだけど、子供らしい真っ直ぐな受け止め方をしていて、とても素敵だなと思いました。

1投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間の性格や思考回路、人間性はやはり、家庭環境や幼少期の生き方が影響するということを踏まえると、どの部分で成長できるかは教育の中で重要な点になってくるんだろうなと。 やっぱり色んな世界を見聞きし、経験して視野を広げることは大切だよね。ありきたりだけど。

2投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログブレイディみかこさんの代表作を読みました。 イギリスブライトンに住む彼女の息子の成長を記しています。イギリスにある偏見や格差、学校、コミュニティなどの抱える問題、その受け止め方、対処の仕方など深い洞察で書いてあります。これは本当に日本でも言えることで、たくさんヒントをいただきました。 一つ挙げるなら、シンパシーとエムパシーのことです。 エムパシーとは「自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだと思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のことだ。」 多様性を認める今、自覚して、こういう能力を学び、鍛えたいと思います。 ところで、ブライトンといえば、プレミアリーグで活躍されてる三苫薫選手の所属チームがありますし、クイーンのブライトンロックという曲もあります。

15投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログシンパシーではなくエンパシーという言葉、知らなかったけど、他を理解するためにとっても大切なこと、優しくて強くて正しい子どもに育ってほしいという思いの前に自分が、私自身がどう考えるか、その伝え方を考えてみることが必要な気がした。学校で学ぶことイコール正しいことではない、多様性を理解する、難しいけれどシンプルなような。この本を読んで感じたこと、言葉で伝えるのは難しい。読んでほしいと思う。

2投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国に暮らす親子の日常について記されたエッセイ。 著者(日本人)、夫(アイルランド人)、その息子の学校生活を通して見える階級社会や人種差別、ジェンダーや貧困問題…作中の著者は淡々と語っているように見えるけど、どれも中々ヘビィな体験だと思う。少なくとも、普通に日本で生活していたら経験することがないようなことがほとんどで。だからこそこの本の内容は衝撃的だった。 年齢のわりにクールでクレバーな息子からの質問、母ちゃんの回答は優しくもありながらも変な誤魔化しがなくリアル。多様性だったり、アイデンティティの問題について特に深く考えずにのほほんと生きている自分に喝。読めてよかった。

21投稿日: 2025.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと気になっていて、やっと読んだ本。 早く読めば良かった!いや、あえて今が良いのか? 子どもから大人になる過程。わが子を重ねる。 移民問題。日本も人ごとではないと日に日に感じる。差別と区別。 シンパシーとエンパシー。エンパシーは能力。

11投稿日: 2025.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性って良い意味の言葉だと思っていた。良い意味で使用されもするけど、その裏で色々な人の色々な気持ちや意思が交差されているんだなと、とても勉強になった。でも多様性って、、結局難しいなぁ。 英国在住の日本人の著書がアイルランド人の夫とその息子の日々の出来事を、息子の成長を軸に日本にはない人種間の差別や格差をリアルに現状を提示してくる。 読み終わって思うのは、人はどんな言葉に傷つくのかは本当に分からないなーと改めて感じた。ハーフという言葉も、人によっては「ひどい表現」と受け取るなんて考えたこともなかった。私、無自覚過ぎだな、と。 著書である母も、息子も、そして夫も、いい関係だなと思った。この母に、この息子なんだろうな。 次作も気になる。

17投稿日: 2025.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外の方がたくさん日本へ来られています。観光客としてだけでなく、働く仲間やお隣さんにもなる可能性が増えてきました。そんな今、異文化を理解すること、人を理解することに意識を向けることが大事だなと思いました。 貧富の差や異文化理解、差別…など、日本でも、国際化が進めば直面する課題について、前向きな気持ちで知ることができました。

2投稿日: 2025.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・英国で暮らす話のうまい日本人母ちゃんのエッセイ ・人種差別、LGBTQ、階級のようなテーマについて子供とのエピソードをベースに書かれている ・テーマは硬めだけど書きっぷりがめちゃくちゃカジュアルなおかげですごい読みやすい ・「元底辺学校」「極道児」みたいな呼称が面白い ・多様性について英国では進んでるなとは思いつつ、それを受け入れる大変さも感じてこれが日本でも進めばいいのにとは素直に思えなかった ・休暇の予定を聞いた途端、怒って帰ってしまったアフリカ系の母親の話然り ・地雷が増えてコミュニケーションの難易度が数段上がりそう ・でもそんな世界が当たり前になればコミュニケーションの認知負荷も減るのかな ・息子くんが頭良さそうで思いやりもあって主人公みたいなキャラ

0投稿日: 2025.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったし勉強になった。母ちゃんが息子を一人の人間として扱っているのが素敵。 思えば、社会人になってから価値観・境遇の違う人と関わる機会が大幅に減ったな。気をつけないと。

1投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ大ベストセラーの本書、 遅ればせながらようやく拝読することができた。 皆さんが共感するとおり、自分も感動の嵐だった。 「今はどっちかっていうと、グリーン」 この言葉に辿り着くまでの親子の濃密な時間を読者は堪能するでしょう。 正直「この本をこのまま教科書に採用してください!」が率直な印象、 子育て、教育、人種、格差、虐め、差別、劣等感、妬み、暴力、様々な課題がブレイディさん家族に押し寄せる。 そして何より、中学生の息子さんとみかこさんのコミュニケーションの内容とその深さに圧倒される。 そう、中学生はもう一人の人間としての思考力、洞察力、判断力、そして友人を思いやる優しい気持ちが育まれている。 そしてみかこさんが息子さんの考えを尊重しながら、導いていく姿勢がとても眩しい。 多くの人種が入り交ざったイギリスだからの話、、ではない それはきっと近い未来の日本の姿であり、自分たち家族の明日だから、、 他人事ではない物語として受け取ることができる人には宝物になると思う。

23投稿日: 2025.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性って何?という真髄をついてくる作品。 ティーンやお子さんをもつ親御さんに読んでほしいと強く思う一冊です。 ブレイディさんのお子さんの成長を軸に今の社会を綴っており、イギリスと日本を比較して、それぞれの現状を知ることができる作品でした。 この本を読む前は、イギリスは日本よりも寛容で自由に生きられると思っていましたが、イギリスには日本とは違う、いや根底は繋がっているであろう問題を抱えており、直面する子どもの姿が印象的でした。 そして何より、困難に直面した際に、決して思考することから逃げてはいけないと少年から教わりました。 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー とはどういう意味なのか。 世界の矛盾とそんな世界を生きぬく強さに気づくことができる傑作です。

1投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の息子の視点で語られる社会情勢の変化。 日本にいて感じにくいけれど、身近に起きていることを実感させられる。 著者と息子の会話がなんだか心地よい。 対話することで自分の考えや状況を整理できて言語化できると思う。 だからこそ、息子さんがどのように考えて成長していくのかが非常に気になる。 2もあるみたいなので、気が向いたら読んでみたい。

0投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘が国際教育関連の勉強をしてたので、持っていた本。借りて読んでみた。私の住む世界と全く違う世界。知らなかった世界。日本にもハーフの子どもはたくさん住んでるけど、ブレンディさんの息子さんの住む所のような経験はしてないんだろう。日本と英国は全然違う。日本だけが、特別なのかな?知らない世界に触れることができた。

0投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログまるで世界の縮図のような人種差別や格差、LGBTQなどの社会のリアルがとにかく面白い、そしてためになる。グローバルに染まる日本も無関係ではいられない。多様性やジェンダーが広まりつつある今だからこそ刺さる1冊だと感じた。

2投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子の聡明さを持つ姿に憧れた。 多様性と言う言葉はいまの社会だとありふれたワードだと思う。その多様性がテーマの作品で、どんなに気にして生きていても相手の脳みそにならない限り地雷を踏んでしまう可能性があるのが人間だと思う。 プラスの言葉が相手にとってはマイナスだったりする。 ただ、そんなことを気にしていたら会話できなくなってくる。だからお互いに自分自身の多様性を自覚して伝え合うことが大切だと思う。 無自覚の多様性は才能だと思っておこう。

0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「僕は、人間は人をいじめるのが好きなんじゃないと思う。⋯⋯罰するのが好きなんだ」 冷静な分析で一番響いた言葉だった。公立の中学校に通っていたときのあのごちゃまぜな感じをなんとなく思い出した。大人になると、なんとなく大きな輪っかでくくったら似ている人たちと仲良くしがちだからこそ、「知ろうとする」ことの大事さは忘れちゃいけないなと思った。2が読みたい

1投稿日: 2025.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「多様性は素晴らしい」…そう信じていても、実際にはぶつかることもある。職場のちょっとした会話から、ニュースで見る国と国の対立まで、「やっぱり難しい」とため息が出ます。 この本は、イギリスの“元底辺”公立中学に通う息子を持つ母(著者)が、教室で繰り広げられる日常をユーモアと観察眼で切り取ったエッセイです。人種、宗教、経済格差、ジェンダー…世界の縮図のような教室で、小さな衝突もあれば、思わず笑ってしまう場面も。個人対個人なら誤解が解け、友情が芽生えるのに、集団同士になると一気に硬直化する――その対比が鋭く胸に残ります。 面白いのは、息子世代が当たり前のように違いを受け入れ、世界を少しずつ“つなぎ直して”いく姿。その自然体の強さに、未来への希望を感じました。 読み終えて、「多様性」は遠い理念じゃなく、隣の席の人に「知ろう」と手を伸ばすことから始まると実感。日本でも格差や貧困が広がる今、この一冊は“自分のまわり”から社会を見つめ直すための小さな羅針盤になると思いました。

92投稿日: 2025.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2019年にノンフィクション本大賞を受賞した作品。話題になった頃から気になっていたものの、ようやく読めた。ノンフィクションというかエッセイみたいな感覚で読みやすい。元底辺中学校に通う「ぼく」とその「母ちゃん」たちのイギリス生活からたくさんの問題が見えて考えさせられた。どこでも問題は尽きないが、知ろうとすることや考えることは大事だと思う。理解し尊重するためには知らないとできない。中学生なりに悩み、乗り越える僕も成長しているけど、それを見守る母ちゃんもまた成長しているように感じた。人生は常に勉強だ…!

0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログはっとする文章がたくさんあった 柔軟にいきたいと思いながらも自分の頭はずいぶんと硬かったし、硬いまま今も生きてるんだなと思う 多様性の強さとはオルタナティブが存在すること、それを選択できること 差別云々の前に人を傷つけることを言ってはいけないこと いろいろあるのが当たり前なこと 伝統的なシステムが最も良いシステムとは限らないこと。昔存在しなかったのは、伝統だからというより技術が存在しなかったこと

0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルーの本を再読しました。 イギリスの同じブライトンに住んでみて、前に読んだ時よりも理解度が増しました。 イギリスの文化を知ったからこそこの本を読んで見えてきたことがありました。 多様性の話と覚えてたけれど、それだけじゃなくて偏見とか貧困とか政治とか労働についても、ブレイディみかこさんの視点で書かれていて良かったです。 再読してみて、良かったです。

1投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログどこか心の奥でモヤモヤしていたところを文字にしてくれた感じがありました。ハーフって日本で過ごしてたら、かっこいいとかいいなとか言われることもあるかもしれないけど海外で過ごしてたら分からないものなんだなともこの本を読んで感じました。

5投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々なレイヤーを淡々と描く ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読了。学校の日常の小さな出来事から、社会の人種・貧困・教育といったレイヤーが自然に見えてくる。息子の視点を通して、世界の複雑さと、日常の大切さをあらためて考えさせられる一冊。

0投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ息子くんに対する接し方が、みかこさんもパートナーさんも、「子供」というより「人間」として対応している感じが良いなぁと思った。 保護すべき対象であっても、考え方は別個人のものであり、人として対等である。 と、言うは易く行うは難しだとおもうけど、このご家庭にはそれを感じた。各個人が独立して、互いに違う考え方をなるほどねー と、受け入れている距離感が素敵。 あと、相手が中学生であっても忖度して理想を語るのではなく、ズバンと不条理な現実を 「所詮こんなもんやで」て言う姿勢が自分と近いなと思い共感した。 彼がどう成長するのかも楽しみなのでまた続きを読みたい。

7投稿日: 2025.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログなんか、読んだ後から差別に敏感になった。笑 中国って言われたらムッてなるのは、中国に対しての偏見が自分にあるとか 文化の違いはあるのわかるけど、 ハーフって言葉が実は本人はちょっと嫌やとか 国のイメージ押し付けられるの嫌とか 難しい…

0投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログニュースでは伝えられないリアルが、ここにはある。 私たちの知る歴史上の出来事やニュースの続きとして日々の営みがあること、そんな当たり前だけども意識から漏れてしまう大事なことを再認識させてくれた。 「エンパシーとは、誰かの靴をはいてみること。」 格差や多様性の拡がるイギリス社会。 決してそれはイギリスだけの問題ではなく、今、自分の周りでも起こっていること、起こり得ること。 これからを生きていくのに必要な、そしてとても大事な考え方を教えてもらいました。

1投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスに暮らす著者家族の日常を綴ったエッセイ。 中学生の息子とのやりとりや、信頼に満ちた関係性が温かく心に残る。 「エンパシーとは何か」という問いに対し、息子が語った「自分で誰かの靴をはいてみること」という答えが印象的だった。 差別・多様性・貧困といったテーマや、日本との違いについても考えさせられ、多くの学びがあった。

20投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ「子育て」というのは親が子どもを成長させることではなく、子どもに機会をもらって親も一緒に成長していくことだと改めて思わされる。

1投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログレイシスト、ヴァリュー、リアリティーなど全てがタイトルのカラーが表す意味に結びついていて納得。海外に住む人、一度は読んだ方が良い。海外に滞在する私が身近に感じた作品。

0投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

難しい言葉、聞いたことはあるけど意味は分からない言葉が沢山あって 自分で意味を調べながら読みました。私は「心に響いた」というより、「すごく勉強になった」という感想がしっくりきています。 「シンパシー」と「エンパシー」の部分が印象に残っています。 自分が生きやすく周りにも優しくある為にシンパシー(理解する)(寄り添う)力をもっとつけていきたいと思いました。 そして私の知らない世界についてもっと知りたい知らないといけないと感じた一冊です。想像もできない、したくもないような出来事が今世界中で起こっていて戦っているのを知った今、日本で何不自由なく過ごしている自分が「生きにくい」なんてもう絶対言えません。

1投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説かと勝手に思っていたら、最高に面白いエッセイだった! イギリスに住んでいた時に感じた様々な階級、人種に対する差別意識を思い出した。大学を中心としたこじんまりとした街だったのでこのエッセイの舞台のブライトンよりは、控えめかも知れないが、それでも直接的な差別発言を聞くこともありマイノリティである事の生きづらさを感じたものだった。 ブレイディみかこさんと息子さんとの会話、深く、知的でとても引き込まれた。(のんびりとしたご主人の発言もまた良し!)こんなお母さん、最高だな!と感心しきり。ただでさえ、自分のアイデンティティや周りとの違いが気になる中1、中2の年ごろ。丁度、息子が当時の作者の息子さんと同世代。(親バカながら息子も物事の捉え方が冷静で多角的。作者のお子さんと近しいキャラ)、私も作者さんのように素敵なアドバイスができたらなぁとあっという間に読み終わった。 英国の複雑で不安的な政治情勢を、親子の会話を通してユーモアを交えて読ませてくれる素晴らしい一冊でした!

5投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの学校に通う子どもとお母さんのノンフィクション 知らなかった向こうの生活が知ることができて勉強になったしおもしろかった〜。泊まった宿に置いてあったから何気なく手に取ってみたのだけどね、自分の選ばない本を選ぶのってたのしいね

1投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスの底辺中学に通う息子と日本人の母のノンフィクションエッセイ。人種差別やジェンダー、貧富の差、思春期のアイデンティティの悩みなど、島国での私の毎日とは違う日常が描かれている。 気づかず差別を受けていること、気づかず相手を傷つけていること。今まで考えたこともなかった視点に気づかされた。人生で一度は読むべきと言われている意味を理解した。子が大きくなったら読んでほしい。

1投稿日: 2025.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログとても面白くてあっという間に読み終わってしまった。 多様性について語っている本は沢山あるけど、在外日本人としての立場で、しかも作中の言葉を借りて言えば「元底辺」の地域に住んでいる人間の視点から書かれた作品ということで興味を持って読み始めた。 いわゆるZ世代の息子さんの考え方や変化の仕方に感心する一方、通常差別される側の東洋人も異なるバックグラウンドを持つ別属性の人たちの地雷を踏む(この表現も本当は良くないんだろうけど)ようなことを言ってしまった描写があったり、人種ではなく貧富の差などの環境による分断が描かれたシーンでは、ここまでではないかもしれないけど悲しいことに日本でもあるよなあと共感したり、日本人が外国人を差別するシーンで情けなくなったり、色々な感情が込み上げてきた。 当事者だからこその説得力のある作品だと思った。 正直、自分が面白いと感じたからという理由で安全かつ成績も優秀なカトリック校ではなく人種差別をされる恐れがある上いわゆる「底辺校」の要素が多々ある公立校を息子さんの前で褒める作者に最初は身勝手さを感じ憤りも覚えたけど、そのシーンは序盤も序盤なので、大した情報もない中経済的に余裕のある層が多く集まるカトリック校が公立校よりも優れていると勝手に決めつけた私自身もまた人種差別とはまた別レイヤーの偏見を持っているんだと気づいたし、そういう考え方が必ずしも正しいわけではないと読み進めていくうちに思えた。

11投稿日: 2025.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ差別と多様性をイギリスの路地裏から鮮やかに描いた作品。 路地裏の目に見える世界で起きた日常的な差別と多様性の問題を福岡出身の母ちゃんが鋭く切り込む。EU離脱で混乱を極めたイギリスでどんな社会的な変化が起こっていたのか、とてもリアルでそして自分自身差別に対して考えさせられた。 別に他の世界の話じゃない。 自分自身の無知故の無意識の差別だってあるはず。めんどくさいトラブルメーカーの多様性だけど、それでも門を閉めるわけにはいかない。 2025年今までにないほど盛り上がっている参院選直前の時期に読めて良かった。

0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ私には馴染みのない、英国での暮らしや東洋人であるが故に向けられる視線、日本とは異なった教育、英国での当たり前にギャップを感じると共に勉強となりました。 中学生の息子がどんなことを感じ、どう対処するのか、成長も感じいい本でした。 人におすすめしたい本です、特に学生かな

0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログイギリスのカトリック系の優秀小学校から元底辺中学校に通う日系人と呼ばれる息子との日常を綴った物語。何年か前に話題になってたからと中身を知らずに買ったけど、読み始めて、ああ、苦手な話だ。。って後悔。。。 もちろん、つまらないとかではない。自分のアイデンティティに悩んだり、タイプの違う友達の間で右往左往したり、そうそう、若者も生きていくのは大変なのだって。。。 あとがきから帯を見たら書いてあったね。ノンフィクションの分類なんだね。 知らずに書い揃えてしまった2に進みます!

0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ留学に行っていた時に読んだ作品。どんな場所にいても自分らしさを大事にしようと思えた。住めば都だと思う。

1投稿日: 2025.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼いながらも異文化に揉まれて大人な考え方ができる息子さん素晴らしいなって思った。日本にもイギリスにもちゃんとした居場所、帰属意識?みたいなのがないってところが私も外国に小さい時住んでたので気持ちがわかる。きっと大変だけどいろんな人の気持ちがわかる、想像力があって深みのある人になれるだろうな〜って読んでて思った。

5投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログパラっと捲って食わず嫌いは良くないと思い購入したけど、図書館で借りても良かったかもと思いました。正直、笑えないし泣けない。こういう生活をしてるんだね、分かりました。ぐわっとこなかったけど、学生時代に読んだら感想文を書きやすそう。でもそんな自分にちょっとがっかりしている。

0投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性は複雑かつ面倒。同属の集団のみで生きる方が平和で心掻き乱されることも少ない。他者を尊重し理解することは当然のことながら難しい。無知であることが悲劇を引き起こす。知ること、知ろうとすること、その歩みを止めてはいけない。知は力なり。正にそうだ。自分も他者も守れる力に変わる。

18投稿日: 2025.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

すごく考えさせてくれる本 イギリスにおいて、ここまでレイシズムや差別(階級、人種、国、貧富、性的なもの等)が広まっていて、そこかしこに爆弾が潜んでいることを初めて知った 息子が良い 純粋な視点で物事を捉え発言する様がすごく好印象 世の中には間違った大人もたくさんいるから、子どもたちには大人を信じすぎず、自分の力でいろんな視点を身につけ、育ってほしいものだ 日本に生きていると単一民族国家であまりイギリスのような国民間の差別区別意識ってないけど、多民族国家ではこうしたことが起きてるんだと、初めて実感した(アメリカとかはもっとすごいのかな)

0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログブライトンという街もすっかりお馴染みになった。著者が夫と子どもと一緒に住んでいるところ。 本書では、カトリックの小学校に通っていた息子が、カトリックの中学校に進学せず、 ”元底辺中学校” に進学したことで、多様な生徒やその親、教師たちとの交わりを通して、子どもたちの世界にも厳然と存在する差別意識や格差、分断といった、現在のイギリスにおける社会の在り様に触れる中で、悩みながらも成長していく様子が描かれる。 すぐに回答が出せるようなことでもない難しい問題に対して、子どもに真剣に向き合って、対話を交わしながら母子で成長していくところが、読んでいてとても良い気分にさせてくれる。 大上段に構えて言えば「社会の矛盾」、それについて、常に ”地べた” からの視点で問題提起をする著者の姿勢は、本当にロックだ!

7投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログはじめてのブレディさん作品でしたが、 とっても読みやすく、そしてなんとも映像が浮かんでくるような、、複雑な言い回しではないんだけれど、 すごく情景が浮かびました。 とても考えさせられる内容が多いけど、絶望ではなく、 ほんのすこし希望が持てて、とても良かったです。 さっそく2も買いました。

0投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ●2025年5月11日、吉祥寺・外口書店で見つけた「不安に克つ思考」をメルカリで300円で出品してる人がほかに出してる本。300円。 おととしぐらい?からタイトルは知ってた。

0投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性と言われている今の時代だけれども、実際その意味や問題をちゃんと理解出来ているのか、、 この本は貧困、政治、教育、人種や容姿それによる格差や差別、偏見など様々な英国での問題がとても読みやすく分かりやすく織り込まれた1冊だった。 ただそれは、英国だけに限らず、どこの世界でもあるもので、知っておかないといけないことだと感じた。 “多様性ってやつは物事をややこしくするし、ケンカや衝突が絶えないし、そりゃない方が楽よ。多様性はうんざりするほど大変だしめんどくさいけど、無知を減らすからいいことなんだと母ちゃんは思う。”という言葉にはっとさせられた。 私の無知さに気づけた本であり、もっと世界の情勢や問題について学んでいきたい、学ばないといけないと思わされる1冊でした。 この本をきっかけに小説以外のそういった類の本を読んでいきたいなと思った。 大人から子供までぜひ1度は読んで欲しい1冊です。

11投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログマイノリティから見ているからこそわかるイギリス社会が解像度高く書かれている。今の日本社会を見通すようなノンフィクションがほしい。

1投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ黄色いブックカバーが目に入って、キャッチーなタイトルだったので何となく買ってみた。 これまた読んでみたら面白い。 差別、ジェンダー、暴力とか社会的なヘヴィーな内容が続くが、読み手を置いてけぼりにせず非常に分かりやすい。ハテナが無くスラスラ読み進めることができた。 大学時代に学んだ英国圏文化と多々リンクする場面があり、学び直し欲が出てきた。 学んだ知識は抽象的で包括的なものでしか無かったので、学生時代はポカンとすることが多かった。 ただ本書を通して生のイギリスの現場をミクロで見ることができたと思うし、自分の抽象的な知識と答え合わせできたような気がする。合わせてまだまだ自分が知らないことだらけで、その無知さ加減を痛感すると同時にちょっとワクワク。読み終わって本を閉じた瞬間、この本にあえて良かったなぁと心から思った。

1投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の息子くんと同年代の子供がいます。作者と同じ母親目線から共感できることが多く、頷いてる間にあっという間に読んでしまいました。海外の子育ては、日本と大分制度が違うようで興味深い部分が多かったです。親の都合で学校を欠席すると罰金というのには驚きました。

0投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の解説にもありますが、重たいテーマなのに学校という中だけで軽やかに書き上げていることにすごく感心しました。読みやすいです。 ジェイソンのラップには、作者と一緒に鳥肌が立ちました。その他、タイトルの経緯やラストのまとまりにもグッときました。

0投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://paz-library.opac.jp/opac/Holding_list/hlist?rgtn=00059171

0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「多様性」豊かな国、イギリスのリアルを知れる、ノンフィクション小説。 何よりも、プレディみかこさんの息子さんの考えの柔軟さに驚かされました。 イエロー、ホワイト、ブルー。 世の中には自分と異なる人間がいることを知る。 知りつつ、同じホモサピエンスなんだから、相手がどんな特徴を持っていようが関係なく接する。 中学生の柔軟さに、大人の私は学ぶことだらけでした。 そして、イギリスに住んだことあるんじゃないかと錯覚するくらい、イギリスのリアルに触れることができました。人生で1回は行ってみたい! 人生で何度も読み返したい、教科書的な存在の大切な本になりました。

2投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読み始めた最初の数ページで一気に引き込まれた。 そして、小さな甥っ子がいる妹や、本好きの母にすぐにお薦めのLINEを送った。 本当に心から良いな、と思ったものは自分の大切な人たちに伝えたくなる。 それなのに、この本の感想を綴るのが難しい。 なんでだろう?と考えたときに、そのカジュアルで親しみやすい、ちょっとパンクな文体とは裏腹に、テーマが複雑で切実なものだからだ。 話の舞台はイギリスなのだが、決して”あなたたち”だけの話ではなく、”わたしたち”の話でもあるのだ。 ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。 数年前に大きな話題になった本。その当時から気になってはいたが、時間が経った今でも気になり続けているので手に取ってみた。 画像 この本は、イギリスでの暮らしを綴るエッセイであり、子供の成長を見つめる物語でもあるのだが、切実な社会問題を考える人文書でもあった。 国籍、住んでいる地域、家庭の経済状況、通っている学校などなど。人は人に簡単にレッテルを貼る。 本当はそんなレッテルとは関係なく、一人一人がそれぞれの文脈を持つ個人なのに、一方的に貼られたレッテルや、その人の表出した一部分だけを捉えて判断する。 そうやって人を”こちら側”と”あちら側”に分ける人たち。なんだか自分が生きている世界の既視感を見た気がした。これ日本じゃん!って。他人事ではない。自分だってそういうことをしうる。 世界の至る所で、こういう安直な分断と思いやりの無さがじわじわと広がっているのかしら、と思う。 この本は、考えさせられる。思わず、ページの端を折り、ペンで線を引き、余白に感じたことをたくさん書き込んでしまった。 読み進めるほどに、理解しやすく単純に見える世界は複雑になる。きれいに整理されたように見えるものがごちゃごちゃに入り乱れる。 でも、それが濁りの無い目で見た現実なのだと思う。だから、複雑なものは複雑なままに眺めたいし、人に対して、理解はできないまでもその人の文脈や考えを慮ることができる自分でありたいと思った。 ただ、ここまで書いといてなんだけど、話が重くないんだよな。 描かれているそれぞれの場面は、人種差別や露骨な経済格差など、切実だ。 それでも、著者もその子供も真っすぐにその現実と向き合って、どこか俯瞰しながらユーモアを交えながら、避けずに歩んでいるように感じる。 切実なことを遠くからただ眺めているだけなら、いくらでもシリアスに語れるだろう。でも、当事者としてその現実と向き合い歩んでいくためには、ただシリアスでいるだけでは足りないのかもしれないな、とも思った。 そんなしなやかでユーモラスだけど着実な空気感と、たしかな足取りで目の前の現実を歩き、未来への希望を見据えているこの本には、月並みだけど、とても勇気をもらった。それは、目の前の現実に尻込みせず一歩ずつ足を踏み出す勇気だ。 多層的に読めるこの本は、みんなに読んでほしい。

0投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国ブライトンの元底辺中学校に通う息子の話。この子がとっても素直で賢くて、応援したくなる性格をしている。人種差別的な生徒に対して過度に反発するでもなく、かといって許容するでもなく、純粋に友人として付き合っているのが凄いと思った。英国の下層のリアルも想像以上にシビアであることを知れて良かった。 特に好きなのは貧乏人という罵倒と人種差別的な罵倒で後者のほうが重く罰せられることに違和感を持つ息子のシーン。 「人種差別は違法だけど、貧乏な人や恵まれない人は差別しても合法なんて、おかしくないかな。」 (中略) 「それじゃまるで犬のしつけみたいじゃないか」息子の真剣な目つきを見ていると、ふと自分も彼と同じぐらいの年齢に戻ったような気分になった。

1投稿日: 2025.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

一万円選書で選んでもらった一冊。 中学生でここまで考え、理解し、自分の意見を持てるのかと、ただただ感心させられた。 人種差別と向き合い、寄り添い、受け入れて生きているその姿に、強さを感じる。 心に残った言葉はたくさんあるけれど、特に印象的だったのは「ハーフ」の話。 日本人と外国人の間に生まれた子を「ハーフ」と呼ぶけれど、「半分」だというのは失礼だ、という指摘にはハッとさせられた。 「ダブル」と言う人もいるが、それも「倍」というのは違う気がする。 「ハーフ&ハーフで1になる」という考え方には、なるほどと納得した。 「混血」という意味もあるし、差別しているつもりはなかったけれど、言われてみれば「半人」とも聞こえる。確かに違和感あるかも。 《人種差別は違法なのに、貧しい人や恵まれない人を差別するのは合法って、おかしくない?》 本当に目の付け所がすごい。 どこにでも差別やいじめは存在し、その渦中にいる子どもたちは、日々苦しんでいる。 親としての在り方は本当に難しい。でも、とても重要だなと再認識した。

1投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログなんて聡明で健やかな息子さんなんだろう。その純粋さに、いつか折れてしまうのでは、、、と不安になったが、その時々で悩みながらも、しなやかに成長する姿がたくましい。ブレイディさんの息子を見守る温かい視線と、時々、登場する旦那さんの軽やかさもステキだった。すぐに2を読みたい。ブレンディさんの他の本も読んでみたい。

2投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めは、英国と日本の文化の違いに驚きながらもはっきりと心にくるものがあった訳ではなかった。でも、読み進めるうちに固定概念を覆されるような出来事、そしてブレイディみかこさんの多様な考え方にふれ、多様性について深く考えさせられた。近年、多様性がトピックとしてあがってくることが多いと感じる。その中でも特にジェンダー、恋愛面に関することはメディアでもコンテンツとして、バラエティとして取り上げられることが多い。私は、その面についてよく考えることがあるが、人種的なことに触れたこの作品を通して、まだまだ多様性について未熟な理解であったと感じた。私は教師を目指しているが、教師を目指す人は全員読むべき必読書と言えるだろう。

1投稿日: 2025.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ英国ブライトンに住む“母ちゃん”を軸に、中学生になった息子の学生生活を通して英国のリアルな姿が見えるノンフィクション。 人種、貧富、階級の差がより明確に見える英国で育つ息子がとてもフラットに物事を見ていて、ハッとさせられることが多かった。 この後の息子の成長が楽しみ。 エッセイのようにサラリと読み進めることができる一方で、差別、教育、福祉などの社会問題について視野が広まる一冊だった。

2投稿日: 2025.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際に海外に行ったからこそ書けるエッセイ。少し前の本ですが今も変わらない大切なことが書かれている一冊だと思います。学校の人権教育の授業のレポートで推薦したくらい、人権教育という意味でもおすすめです。

2投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションだったんですね。 いまさら読んで知りましたが、 とてもとても面白かった。 おすすめです。

1投稿日: 2025.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログエンパシーは誰かの靴を履くこと 多様性があって、 自分の価値観にはないこと、知らないこと、わからないことがあるからこそ知りたい!という気持ちが生まれて価値観が広がる みんな違うからこそ世界は面白い 知らない考えを知ることは多分きっと素晴らしいこと 留学とかしてみたいなとふと思う一冊

1投稿日: 2025.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ重いテーマを扱ったエッセイ。 人種差別、階級差別、LGBTQ、貧富の差。 アイルランド人の父と日本人の母(著者)を持ち英国のブライトンに住む少年が、それらの問題に真正面からぶつかり、葛藤しながら成長していく様子が描かれていて圧倒されてしまう。 英国内でも東洋人の外見により英国人から差別され、母の実家のある日本に帰省しても日本人から差別される。 自分がその立場に置かれたら、この少年のように受け止められるだろうか。 また、日本に住む自分と同じ日本人にそんな人間が紛れ込んでいたなんて恥ずかしくてたまらなくなった。

1投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ2021 滋賀県立大学/人間文化/地域文化 人間関係学科 国際コミュニケーション学科 後期 2022 山形県立保健医療大学/保健医療学部/看護 作業療法 理学療法

0投稿日: 2025.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログとても読みやすい文章で、いろいろな差別や経済格差などの実情が書かれていて、分かりやすかったです。 多様性とは何なのか、違いを認めて共に生きていくとはどういう事なのか、これからも問い続けて考え続けたいと思いました。

1投稿日: 2025.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性とは何かを考えさせられる本だった! 良くも悪くも子どもはなんでも吸収するスポンジのようなものだから、周りの大人がどう向き合っていくのかがすごく大切だと思った。 無知であることはとても怖いことで、知らないことに対してはまずはフラットな気持ちで向き合っていきたい。 子どもが小学校や中学校に通うタイミングで再読したい。

12投稿日: 2025.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ私が人生で読んだ本の中で最も面白いと感じた本。 イギリスに通うハーフの男の子の話 多様性や偏見について考えさせられる内容です。

3投稿日: 2025.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者の英国での生活、息子とのやりとりを通して、英国の教育や現代にはびこる問題がありありと見えてくる。そしてそれは我々日本に暮らすものにとっても学ぶところが多くあるものである。 痛快な文体が心地よい一作。

2投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ子ども、あるいは子育てっていいなあと思える本だった。なぜならそれは、世の中のいくつもの事柄に対する自分の「無知」に目を向けるトリガーになり得るだろうから。

1投稿日: 2025.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

差別や価値観の違いによる衝突が溢れる英国の子供の成長期で、人気な理由が分かる本でした。 フィクションだと思って読み始めたらノンフィクションでびっくり。 アフリカ出身の女性に社交辞令としてかけた何気ない言葉が差別的な意味を持って伝わったという話が印象的でした。こうしたすれ違いから失礼な言葉が伝わることは自分にも起こり得る状況だなと思い、立場が異なる人とのコミュニケーションでは言葉をよく考えることが大切だと感じました。 中学校や託児所内のお話は初めて聞く内容ばかりで、多様性が進んだ国の現状を知れたのもすごく良かったです。

3投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログイングランド南部のブライトンで暮らす著者と、均質性の高いカトリックの小学校から地元の元底辺中学校に通い始めた息子の奮闘を描いたエッセイ。人種も経済状況もごちゃまぜの学校ではさまざまな出来事が起き、厳しいリアルが目の前に突きつけられる。しかし著者が考え込んでしまうような状況も、子供たちは逞しく案外あっさりと乗り越えていく。「アイデンティティは一つじゃない」「僕は君の友達だから」といったシンプルにして鮮やかな言葉には目を開かれる思いがした。また、録音スタジオのあるような自由でおおらかな校風や、一人の人間として息子と真摯に向き合う姿勢が印象的だった。

1投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分が気づいていない差別的な表現や、今のイギリスの状況がリアルで、読みやすい。 それにしても賢い2人だな 特にエンパシーとシンパシーの違いなんかはぐっとくる 自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力。

2投稿日: 2025.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ三笘が活躍しているブライトンに暮らす著者。アイルランド人の配偶者と息子との生活が描かれていて、今のイギリスがよくわかる。 続きもぜひ読みたい。

2投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了後すぐに クイーン ボヘミアンラプソディ 車で熱唱してしまいました。 ママーーーウーウウウーー‼️

2投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ多様性について学べた。作者の息子が中学生には思えないぐらいの思考をしていて尊敬する。息子がかっこいい。子供って意外とよく考えて行動している。子供の中にも葛藤はある。

3投稿日: 2025.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

わたしはイエローでブルーで、いまだにグリーン。 そもそも息子はなぜ「怒り」が青で表されると思ったんだろう。思慮深いからこそ、一気にドカン!と爆発するような怒りの赤ではなく、淡々として高温な炎のような怒りを想像したから青だったのかな。そんな消えない、行き場のない感情がこの本に書かれていたし実際にこの世界にも蔓延していると思ったら。イギリスも日本も、離れている距離だけ文化や生活の違いはあれど根本的な問題や悩みは同じだった。世の中はシンパシーな人たちがエンパシーの皮を被って「自分たちにとって都合のいい常識」を説いているように思う。人種差別、LGBTQ、貧富の差、美醜、都心と地方…互いの「無知の溝」を埋めて多様性に富む社会を目指していたはずが、いつの間にか片方の「お前たちは私たちの苦しみを知らないんだからこうしろ」という圧力が強くなっている。もしくは相手に寄り添っているつもりで偽善を押し付けている場合もあると思う。 世界人口約82億人、日本だけでも約1億2500万人。その人数分だけの価値観や考え方があると思うと、大昔から戦争がなくならない理由もわかる気がする。だからこそ諦めず、相手を知ろうとする努力は続けていかなければならないと思った。

1投稿日: 2025.02.20