総合評価

(115件)| 26 | ||

| 50 | ||

| 21 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログザゴールを漫画で描いている。とても読みやすく、内容理解が進んだ。工場などの生産管理などしてる人には良い本だと思う。私はどちらかというと営業系だが、何か仕事で見直しできないか考えようと思う。あと、本チャンのザゴールを読もうかどうか悩む。

1投稿日: 2025.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ制約理論の解説書。 めっちゃわかりやすかった。 ①制約を見つける ②制約をどう徹底活用するかを決める ③他の全てを②の決定に従わせる ④制約の能力を高める ⑤ここまでのステップで制約が解消したら①に戻る

1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログエリヤフ・ゴールドラット博士の名前もザ・ゴールというタイトルも知らないままなんとなく読み始めた。ザ・ゴールというタイトルなので、てっきり目標を持つことは大事といった人生訓かと思っていたら想定とは全く異なり、企業がいかに利益を得るかという点に焦点を当てた全体最適のマネジメント理論(TOC制約理論)についての解説マンガであった。ボトルネックを解消することが大事なのはもちろん読む前から分かっていたが、ボトルネックはあくまで現象で悪いものではないという説明が目から鱗だった。具体例が豊富で理解しながらTOC制約理論への理解が深まって読んでよかったと思った。

1投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログボーイスカウトの例えなど、シンプルでわかりやすく説明されており、すっと内容が入ってきた。 それでいて、重要な情報がある。 ワークフローの中に存在するボトルネックを最適化することが重要。 ★メモ ・制約(ボトルネック)に集中することが全体最適になる ・学ぶことの最大の障害は答えを教えることではないか?

1投稿日: 2025.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこういうのは漫画でいいよねシリーズ。Goalであるお金を儲けるということを明確に、工場と生産現場をどう管理するかという話。意外と即物的というか実践的な内容でした、ボトルネックに合わせて課題を抽出、潰して改善した暁にはまた次のボトルネックを探して、、、の繰り返し。資本主義ですねぇ。

1投稿日: 2025.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ目標は何なのか、お金を稼ぐこと、そのために製品を売る、売るための製品を作る、製品を作る中のボトルネックを探す…

1投稿日: 2024.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

製造業に就いている人はぜひ読むべき本。 漫画で描かれているので非常に読みやすい。 特に管理者の方におすすめ。 【概要】 ・会社指標は 純利益、投資収益率、キャッシュフローの3つ ・会社でのお金の表現としては、 スループット、在庫、業務費用の3つ ・生産性を上げるためには ボトルネック(制約)を基準にすること ・ボトルネックを見つけて、基準にし、 ボトルネックの能力を高めることが スループットの向上につながる

1投稿日: 2024.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ某進〇ゼミの広告漫画のようなこれさえやればすべてうまくいく感がややあるものの、さすがに絵を使える漫画なだけあってわかりやすい。 特に舞台がメーカーなので文章よりもイメージがわきやすかった

1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ2001発行の、ザ・ゴールのコミック版。 資格試験の為にさっと見るために購入。 2001年発行のものは、読んであまりに感激し 中国の工場の人や、日本の自動車組み立て工場の 巡回品質管理者に話をしたことが、思いだされます。

1投稿日: 2024.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ製造業に従事している方は実感をもって読めると思います。 私のように金融業界で働く方には腹落ちしにくいように感じました。

1投稿日: 2024.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分は小説の方が内容を味わえました。漫画は小説の後に読むとイメージがわいたので本筋以外のところを理解するのに役立った。 小説を読み返すよりも気軽に読み返せるのは良いけど、すぐ読めちゃうのですぐ忘れちゃうかな。

1投稿日: 2024.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ工場のスループット=儲けを増やすためには、生産プロセス全体の中にあるボトルネック=制約を解消することが重要である。具体的な手順としては、①制約を見つける②制約をどう徹底活用するかを決める③他のすべてをステップ②の決定に従わせる④制約の能力を高める⑤制約が解消したらステップ①に戻る となる。 これらのサイクルを回し、改善をくりかえしていくことによってスループットが向上する。

1投稿日: 2023.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ人件費も仕掛も減っていなくて製品の出荷量も増えていなければ、生産性は上がったなどとは言えない。 生産性とは目標に向かって会社を近づける行為そのものである。 会社のザ・ゴールは儲けること。 会社の儲けを評価する指標 ・純利益 ・投資収益率 ROI return on incestment ・キャッシュフロー 現場にはわからねえ。そこで新しい指標を考えた。 ・スループット:販売を通じてお金を作り出す割合のこと。(生産しても売れなければスループットではない。) ・在庫:販売しようとするものを購入するために投資したすべてのお金のこと。 ・業務費用:在庫をスループットに変えるために費やすお金のこと。 依存的事象と統計的変動 統計的変動がある限り、工場には余分なリソースがあって当然。 生産能力を需要に合わせてはだめだ。(統計的変動がある限り、生産能力よりも生産量は下になる。間に合わない。) それが分かったら、リソースをボトルネックと非ボトルネックに分ける。 ボトルネック:その処理能力が与えられた仕事と同じかそれ以下のリソースのこと。 非ボトルネック:与えられた仕事量より処理能力が大きいリソースのこと。 ボトルネックを通過するフローを市場からの需要に合わせよう。 ボトルネックは悪ではない。単なる現実である。 ボトルネックがある場合、工場の能力はボトルネックに等しい。 スループットはボトルネックが決定する。 ボトルネックの1時間当たりの生産能力イコール工場の生産能力である。 工場全体の総費用をボトルネックの総運転時間で割った金額が本当のコストになる。 ボトルネックを最大活用するポイントは2つ。 ・ボトルネックの時間の無駄をあらゆる方法でなくすこと。 ・ボトルネックの負荷を減らして生産能力を増やすこと。

3投稿日: 2023.07.21 powered by ブクログ

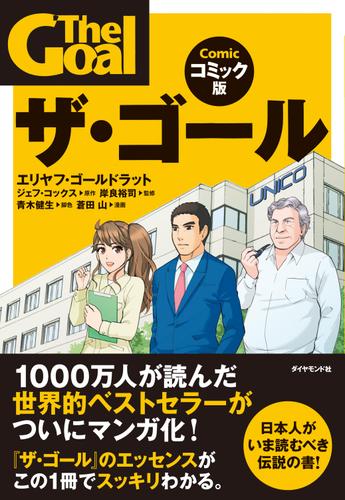

powered by ブクログ漫画版以外も読んではいたが、漫画版の方が日本人には向いているとのことで読みました。 数十分で読めるのが良い。 ボトルネックを見つけ、それに合わせて効率化する方法が今の仕事にも役立ちます。 また、改善活動は一回やって終わりてはなく、継続して行うことが重要だと認識した。 内容 国内シリーズ125万部突破 ! 全世界1000万人が読んだ世界的ベストセラー『ザ・ゴール』のエッセンスがスッキリわかるコミック版! ! ジェフ・ベゾスがAmazon経営陣たちと読んできた伝説の名著 ビジネスの基本である「生産的」とは何を意味するのかおもしろく考えることができる! ストーリーを通して日常生活にも応用できる問題解決の思考法が盛りだくさん 国内のトップランナーたちも大絶賛! ! ◆山中伸弥氏(京都大学iPS細胞研究所所長) 「研究所の所長として理論通りにはいかない組織の運営方法を学ぶことができました」 ◆高田明氏(ジャパネットたかた創業者/A and Live代表取締役社長) 「問題解決の本質を徹底的に考え抜いた一冊」 ◆三木純一氏(ローランド代表取締役社長) 「『制約理論』は既存のリソースを最大化できる普遍的な考え方だ」 「企業の目的は何か」を徹底的に考え抜くことができる本格ビジネス書を日本版オリジナルストーリーでコミック化! ! 忙しい人でもコミック形式で簡単理解! 全体最適のマネジメント理論である「制約理論」をもとに取り掛かるべき課題を洗い出し、正しい順序で改善していくプロセスをマンガでわかりやすく掲載! 「ビジョン」や「パーパス」など、現代のビジネストレンドの基礎でもあり、これからの日本経済を支えていく次世代リーダーに読んでほしい一冊だ。 主人公を通してマネージャーに必要な思考法を学ぶことができる。 ビジネスだけでなく日常生活にも応用できる考え方も多数。仕事も家族も大切にしたいという人にぜひ読んでほしい一冊だ。 『ザ・ゴール』を読んで、 ストーリーどおりに実践しただけで、業績が大幅に改善されたという企業の事例も多数! 大手メーカーなども取り入れる全体最適のマネジメント理論である「制約理論」の重要ポイントが満載! 取り掛かるべき課題を洗い出し、正しい順序で改善していく手順がわかる! ◆かつて17年間も日本での出版だけが禁じられた「幻のビジネス書」のコミック版! ! 本書が長い間日本で出版されなかった理由については、日本版の原著である『ザ・ゴール』の「解説」で著者エリヤフ・ゴールドラットのコメントが記されている。 それによると、「日本人は、部分最適の改善にかけては世界で超一級だ。その日本人に『ザ・ゴール』に書いたような全体最適化の手法を教えてしまったら、貿易摩擦が再燃して世界経済が大混乱に陥る」というのが出版を拒否し続けた理由らしい。 近年、元気がないと言われてしまう日本企業だが、再び力を取り戻し、世界のトップを走るためのヒントを今こそ理解するときだ。

3投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

世界的名著、ザ・ゴールの漫画版である。原作は、1984年の発売当時、同書で紹介しているTOC(Theory of Constraints : 制約理論)が日本の文化に一致しているため、日本で翻訳出版されると、貿易の不均衡が加速し、世界経済が破綻すると著者の意向で17年間翻訳が禁じられていた。それほど影響のある問題作を漫画にし、内容を理解しやすいように編集されている。 主人公が務める工場が赤字であるため、上司から3か月以内に経営を立て直さなければ工場を閉鎖すると勧告を受けるところから物語はスタートする。 立て直しの活動をしていると工場特有の問題が多発する。在庫過多や納期遅れである。 理想的工場を実現するために、仕事の流れをスムーズにする必要がある。ボトルネックを見つけてそれに集中して改善していくという全体最適だ。 全体最適のマネジメント理論がTOC,制約理論である。その理論を普段の生活でも起きる問題をヒントにし、わかりやすく解説されている。制約理論がある程度理解できたら、自分の仕事で発生する問題を当てはめていけば理解が深まるだろう。 コミック版を読んでから原作を読んだほうが、理解が進み、理論を自分のものにできるであろう。

1投稿日: 2023.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分がしている事、しようとしている事のゴールはなんなのか。 効率化した結果、目標への影響があったのかなかったのか。 ゴールを達成するためにボトルネックとなることはなんなのか。 需要に合わせた供給であればボトルネックがあったとしても問題は無いのではないか。などどの業界にでも汎用できるような考え方が多い。

1投稿日: 2023.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ必読。オリジナルのTheGOALを漫画にしたもの。生産管理の話だが、どんなことにも応用が効くので整理学として読むべし

1投稿日: 2023.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社の研修で題材になったので、あらかじめコミック版を読んだ。漫画として面白いし、有益な情報だと思うが、工場の生産ラインが話のベースになっているので、この理論を自分の仕事に活かせるかと言われると難しい。どうやって自分の業務に落とし込んで活用するかは、原作者のゴールドラットに言わせれば、自分で考えろということなのだろう。

1投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ企業の目標を測定する3つの指標 スループット: 販売を通じてお金を作りだす割合 在庫: 販売しようとする物を購入するために投資したすべてのお金 業務費用: 在庫をスループットに変えるために費やすお金 十何年前に本読んだけど、分厚すぎて再読する気になれず。漫画で手軽に読めるこっちの方がいいかも。

2投稿日: 2022.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ企業理念やビジョンが大切という事はこれまでも言われてきましたが、全ての会社に通ずる、会社の目標とはまず利益を上げる事から始まるを再認識させられました。 利益が出る仕組みを作るには、下記の3点の必要性とその為の着眼点と取り組みが漫画で噛み砕いて書いてありましたが、少しわかりづらかったです。自分の仕事に流用出来るまで昇化するには何度か読み直す必要があると思いました。 •スループット(販売を通じてお金を出す割合=売上)を増やし •在庫(販売のために投資した全てのお金:仕掛かり在庫)を減らし •業務費用(在庫をスループットに換えための費用:人件費)を減らす

2投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログスループット 販売を通じてお金を作り出す割合 在庫 販売しようとするものを購入するために投資したお金 業務費用 在庫をスループットに換えるために費やすお金 全体最適のマネジメント理論 TOC Theory of Constraints ・あなたはの仕事は他の人や組織と、つながっておこなわれていますか? ・それぞれの人や組織の能力は一緒ですか?バラついていますか? 学ぶことの最大の障害は答えを教えることではないか?それは、自分で答えを見つける機会を永久に奪ってしまうからである。自分で論理的に考えて、答えを見つけ出すのが、人が学ぶための唯一の方法だと信じている。 人が考えるようになるためには、命令形の「!」マークよりも、疑問形の「?」マークの方がはるかにいい

1投稿日: 2022.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ課題の捉え方、課題解決策を漫画で学べる良い書籍だった。 本書は工場の事例であったが、どんな業務内容であっても汎用できる考え方である。 自分の仕事を振り返ってみても、油断すると本来の目的からズレていることがある。本書同様に何を目指しているのか?(ゴール)の捉え方が最も重要であり、日々頭の中で自問自答を繰り返す必要がある。 このゴールの理解度によって方策が定まる為、業務を進める上ではチーム内でのゴール共有化は勿論、一人一人がいかに腹落ちしているかが求められるのだと思う。 漫画といえど中身は充実しており、ビジネス書1冊を読んだ満足感がある。

1投稿日: 2022.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログゴールドラッドさんの名著「The Goal」をコミック化で分かりやすく。 ・ボトルネック:処理能力が与えられた仕事と同じかそれ以下のリソース ボトルネックの最大活用 1.ボトルネックの時間の無駄をあらゆる方法でなくす 2.ボトルネックの負荷を減らして生産能力を増やす ボトルネックの処理能力を超えて 非ボトルネックを働かせても生産性は向上しない 逆に目標から遠ざかる(余剰能力で余剰在庫を作ってしまう) →ボトルネックを使って作業開始タイミングを決める:ドラム バッファ:非ボトルネックで納期を時間で保護する ロープ:早すぎる作業開始を防ぐ 資材投入(作業開始)から完成品まで(バッチサイズ)は4段階 ・セットアップタイム:準備 ・プロセスタイム:処理実施 ・キュータイム:処理待ち ・ウェイトタイム:他の部品待ち →大半はキュータイム,ウェイトタイムが占める バッチサイズを半分にすると生産ペースが上がる セットアップの回数増は非ボトルネックの空き時間で行う TOC(全体最適のマネジメント理論) ステップ1.制約を見つける ステップ2.制約をどう徹底活用するか決める ステップ3.他のすべてをステップ2の決定に従わせる ステップ4.制約の能力を高める ステップ5.制約が解消したらステップ1へ戻る

2投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体最適のマネジメント理論であるTOC(=制約理論)について、漫画で初心者にも分かりやすく書いている本です。

1投稿日: 2021.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ生産管理でゴールを達成するためにどこがボトルネックなのか、何をすれば良いかを、ブレイクダウンしていく過程を実際のストーリーで分かりやすく解説している。 生産管理以外でも、プロジェクトの進め方の参考にもなる本

1投稿日: 2021.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ売上を産むためにボトルネックになっているものを優先的に解消しようというお話 それだけ言うとシンプルだけど、依存的事象と統計的事象に分けたり、在庫を減らすためにタイミングの調整をしたりと、いくつかのポイントがある マンガでわかりやすかった

0投稿日: 2021.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の目先の仕事だけではなく、会社としての目標にも目を向けなければならないと感じた一冊でした。 原本はまだ読んだことがなく、マンガ版のみにはなりますが、原本では難しく書かれているであろう思考法をわかりやすく教えてくれている本だと思います。 この本では赤字を出し続ける工場が舞台となっていますが、それを自分の仕事の状況に変換しながら読み進めるのが面白くもあり、難しくも感じられました。 会社の目標という、自分の日々の業務からは実感しにくいものを現場レベルに落とし込んでいくことが重要なのだと学ぶことができました。

1投稿日: 2021.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ事業を前に進めるために大切になることが、工場生産の例を用いてストーリー形式でわかりやすくかかれている。

0投稿日: 2021.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ企業が大きくなればなるほどボトルネックと全体最適が見えにくくなると思うので、部署間の連携を強める方法を考える必要がありそう。 スループットを生産ではなく販売で捉えるという視点が印象的。 仕事でも努力や時間で捉えるのではなく、結果で捉える。結果を出す。

1投稿日: 2021.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログTOCについて学ぶことができた。 会社のゴールはお金儲け。 生産性の指標とは、 ①スループット ②在庫 ③業務費用 である。 ボトルネック(制約)以上の能力向上は不可である。 ボトルネック解消が生産性向上に繋がる。

1投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ製造業について興味があり、生産管理の本質が分かるかなと思い選びました。漫画なのでサラッと読むことができ、メッセージが理解できます。 ボトルネックとか、全体最適というキーワードは知っていましたが、工場の非生産性との関係が最初は分からなかったです。 しかし読み進めているうちに、たしかにボトルネックを把握して、その生産能力を市場の需要と合わせる(全体最適化する)と工場の生産性が最も高くなるなと納得しました。 ITで言う、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェアのうち、ボトルネックとなる技術とITの発展は一致してしまうという話と、一緒ですね。ボトルネックに対する自分の理解が深くなりました。 一見平均の生産能力を市場の需要と合わせるのが最適だと勘違いしてしまいますが、依存的事象と統計的変動の2つが合わさる場合は上記のとおりだと分かりました。また、ボトルネックはn個存在する場合があるというのも、理解できました。 工場の生産性を図る指標は、3つ ・スループット:販売を通じてお金を作り出す割合 ・在庫:販売しようとするものを購入するために投資したすべてのお金 ・業務費用:在庫をスループットに換えるために費やすお金 ボトルネックの対処 ボトルネックを見つける→ボトルネックを徹底活用する方法を決定する→非ボトルネックをボトルネックの決定に合わせる→ボトルネックの能力を高める のサイクルを繰り返す

3投稿日: 2021.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ書籍のザゴールを読んだ後に、思い返す意味もこめてコミック版を読んだが、これまた、しっかり、要点がすべてまとまっていてわかりやすかった。書籍と比較すると圧倒的に読みやすいので、書籍を読む前に読むのもいいと思うし、書籍を読んでから、読み返しても効果的だと思った。 この工場を舞台にした、ザゴールの理論を、工場以外のビジネス現場にどう転用できるかを考えていきたい。まずは、ビジネスのプロセスを把握して、そのプロセスの中のボトルネックをみつけること、ボトルネックにあわせて、プロセスを再構築することができるかどうかなのかなと思う。

1投稿日: 2021.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログいい学びになりました。 これはシステム開発のプロジェクトにも応用できますね。ボトルネックに目を光らせていきましょう。

1投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ生産管理の工程を「スループット」「在庫」「業務費用」の3つで評価する。 この観点は目から鱗で納得だった。 かなり昔の本という事だけれど、今大企業のほとんどに入っているERPシステムはどう評価しているのだろう? #生産管理 #ビジネス書

1投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう本って漫画にすると一段と理解が深まると思う。 ザゴールは何かをちゃんと突き詰めて考える事の大切さを理解した。独自の三つの判断軸「スループット」「在庫」「業務費用」で見れば工場の出入りがわかった。 継続のために地道なボトルネック探しも重要だと感じたし、これは他の仕事にも活かせる理論だと思った。 ハイキングの例がめちゃくちゃわかりやすかった。あとあの女の子頭切れる人だなぁ、と笑 →でも、世の中の上司と言われる人たちは、みんなが一生懸命に働いている職場を理想としている。言い換えると、サボってる奴がいない様に。 本から言える事は、職場には、少々サボってる奴がいるぐらいが、丁度いいってことか?と考えさせられたよ。

0投稿日: 2020.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ工場の生産性を如何に上げていくか。一般的なビジネス指標ではなく、現場の流れがわかる指標で測定していくことが大事。

0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分は工場での製造などを担当してるため、当時同じような発言を上司がしていて意味がつまらなく不満でした、、 しかしこちらを読むとすごくリンクしてる部分があってまだ理解してないがこれからの仕事に関心を持てるようになりました。 これからはもっと日常生活に何か繋がれるようにできないかを意識をしていきたいと思いました。

0投稿日: 2020.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログTheory of Constraints 制約理論をわかりやすく解説した本。 マンガ版なので読みやすいです。オリジナルはすごく分厚い本でしたが、マンガ版は数時間でサラッと読めます。

0投稿日: 2020.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ文庫版は読んだことないけど、マンガだからか凄く理解しやすかった。工場だけじゃなくなんの仕事でも当てはまりそう。

0投稿日: 2020.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログわかりやすい! ボトルネックを見つけて改善する、それの繰り返しが生産性を上げる。 シンプルだけど革新的なワークフローができない限りは地道に改善していくしかない!

3投稿日: 2020.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体最適TOC理論の本。 まず、目標を考える。 会社の目標は? 目標達成の指標は? 工場の目標は?スループット、在庫、業務費用 工場以外での目標達成指標は? を考えるべき。 次に目標達成指標の要因となる 依存的事象と統計的変動を把握する。 例えば、目標がボーイスカウトの山登りなら チームの後ろは前を歩く子のスピードに依存する 1番遅い子を後ろにした場合 全員のゴール到達は前の子のイレギュラー+後ろの子のスピードと、最も到着が遅くなる。 ★遅い子が列全体のスループットを決める。 そこであえて遅い子を先頭にする。 すると前の子のイレギュラーが遅い子に影響する事はなくなる。 更になぜ遅い子が遅いのか考えてみる。 すると実は荷物が多く歩きづらかった等新たな発見がある。 https://mhisaeda.com/archives/3 結論 各部署に無駄がない事が全体最適とは限らない。 他のリソースより余分な能力を持っているリソースがあってもよい。 →営業チームのリソースや生産性を可視化してみよう。 ボトルネックと非ボトルネックを見分ける 工場の場合、ボトルネックを 市場からの需要に合わせる。

1投稿日: 2020.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ工場勤務なので内容はすんなり入ってきました。全体最適のマネジメント理論は、どの仕事でも生かせると思いました。 仕事の流れの中には必ずボトルネックがあり、それを見つけ出し、その能力を最大化する。他の組織、他の工程と繋がっているということを意識して、仕事に取り組む必要性を感じました。

5投稿日: 2020.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営指標は、現場の成果を測るには役立ちにくい。 そこで新たに3つの指標を用意。 ・スループット(生産ではなく販売を通じて現金化する割合) ・在庫(販売するために投資した全てのお金) ・業務費用(在庫をスループットに換えるために費やすお金) どの工事にも2つの現象がある。 ・依存的事象 ・統計的変動 これは現場では組み合わさっており、 A→B→Cと工程が決まっていてもそれぞれの工程での処理能力は異なる。また、工程間の連携にもそれぞれ違いがある。 工程の中でボトルネックと非ボトルネックがあるが、ボトルネックがある以上は、工場の能力はボトルネックに等しい。 スループットはボトルネックが決定している。 ボトルネックの無駄・負荷を減らして、ボトルネックのベースに合わせて資材をタイミング良く投入する方法を見つける。

1投稿日: 2020.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ制約理論のエッセンスを簡単にさらっと読める。 内容は工場における納期を縮めて売り上げを上げることを目標にしているが、自分の日頃の仕事においても応用できると思う。 リーダーとして人に作業を振るときに作業手順とボトルネックを考慮して作業をふるとか 進捗が悪い時の状況にも応用できると思う

0投稿日: 2020.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログたぶんこういうのは、ちゃんと中身を学びたいならちゃんと文で書かれたものを読んだ方が良い。コミック版だとエッセンスが切り取られすぎて全然印象に残らない。実際あまり内容を覚えてない。

0投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ中小企業診断士の運営管理のイメージ掴むために購入。 実際役に立つかは置いといて、工場生産管理の雰囲気は少しわかった。

0投稿日: 2020.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログコンサル前職の課題図書だった原作に挫折し、エッセンスだけでも学ぼうと購入。1時間ぐらいでざっくり読めた。 単独のタスクの効率性だけに注視するのではなく、ボトルネックの特定やそれへの対処が重要であることは現在の業務の中でも感じる。工場での事例をもとに語られているが、プロジェクト内での人的リソース管理にも役立つ。 管理者という立場であるものの、自分自身、タスク依頼が大量に来て、仕事を抱えてしまいがちだったりもする。自分がボトルネックになっていないか、なっているとしたらどのように対処する(してもらう)べきかを意識したいと思った。 以下、印象に残ったフレーズ。 ・本社で使う指標は現場レベルでは使いにくい。だから重要な情報が見えてこない。現場では新しい指標が必要 ・ボトルネックの時間の無駄をなくす、ボトルネックの負荷を減らして生産能力を増やす ・バッチサイズを半分にしてリードタイムを短くする

0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ忘れかけていたTOC理論のエッセンスを1時間で呼び戻せました。 文章よりもコミック版の方が要点がまとまっており何度も見直しができるのが良い。

0投稿日: 2020.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ原作が読みたくなるような内容でした。 ただただ生産性や稼働率を上げることが必ずしも正しいことではないという点は眼から鱗でした。 ボトルネックを意識して改善する、また探して改善するという作業を謙虚にサボることなく続けていくことが大事なんだということを学びました。

0投稿日: 2020.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ通常のザ・ゴールも良書ですが、コミック版はボリュームも少なく要点がまとまっていて読みやすい。読み返しなどには便利だと思う。

0投稿日: 2020.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「スループット」 販売を通じてお金を作り出す割合 「在庫」 販売しようとする物を購入するために投資した全てのお金 「業務費用」 在庫をスループットに変えるために費やすお金 「依存的事象」 「統計的変動」 「ボトルネックと非ボトルネック」 ・ボトルネックの1時間あたりの生産能力=工場の生産能力 ・ボトルネックの時間の無駄をあらゆる方法でなくす ・ボトルネックの負荷を減らして生産能力を増やす

0投稿日: 2019.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

Amazon説明 ◆『THE GOAL』がアメリカで発表された1984年当時、日本企業の競争力が世界を席巻していました。突出した日本の現場力に加えて、同書で紹介しているTOC(Theory of Constraints:制約理論)が日本の文化とあまりに一致しているため「日本で翻訳出版されると、貿易の不均衡がますます加速し、世界経済が破滅する」というエリヤフ・ゴールドラット博士の意向で、2001年まで翻訳出版が禁じられていた、いわくつきの一冊です。 ◆『ザ・ゴール』を読んで、ストーリーどおりに実践しただけで在庫が減り、納期遅れがなくなり、業績が大幅に改善されたという工場や企業の事例が続出。世界の生産管理やサプライチェーン・マネジメントに多大な影響を与えた一冊として広く知られています。その後、TOCは単なる生産管理の理論にとどまらず、新しい会計方法(スループット会計)、一般的な問題解決の手法(思考プロセス)、教育分野にと応用の場を広げています。 メモ 「学ぶことの最大の障害は答えを教えることではないか?それは自分で答えを見つける機会を永久に奪ってしまうからである。自分で論理的に考えて、答えを見つけ出すのが、人が学ぶための唯一の方法だと私は信じている。人が考えるようになるためには、命令形の「!」マークよりも、疑問形の「?」マークの方がはるかにいい」(エリヤフ・ゴールドラット) 会社の目標はお金を儲ける事 「スループット:販売を通じてお金を創り出す割合」 「在庫:販売しようとする物を購入するために投資したすべてのお金」 「業務費用:在庫をスループットに変えるために費やすお金」 5つの集中ステップ ステップ1:制約を見つける ステップ2:制約を同徹底活用するかを決める ステップ3:他の全てをステップ2の決定に従わせる ステップ4:制約の能力を高める ステップ5:ここまでのステップで制約が解消したらステップ1に戻る TOCの核心 ・あなたの仕事は他の人や組織と繋がって行われていますか? ・それぞれの人や組織の能力は一緒ですか?ばらついていますか? 成約に集中し改善していくことが全体最適になる

0投稿日: 2019.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ生産管理をモデルに、制約理論(TOC)について分かりやすく学べる。以前から書店で見かけて気になっていたが、読んで良かった。私の仕事は事務系だが、あらゆる仕事や家庭生活にさえ応用できそうだ。

0投稿日: 2019.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ本家の方は分厚いけど、こっちは漫画という事もあり読みやすかった。冒頭にあった「生産性とは目標に向かって会社を近づける行為そのもの。生産性は目標がはっきりわかってなければ全く意味がない」というのが印象的だった。 最近は生産性向上とよく言われるようになったが、何に対する生産性なのか、目標をちゃんと定める事は重要だと改めて感じた。

0投稿日: 2019.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログTOCの原典、『ザ・ゴール』のコミック版。 単にコミック化したものではなく、舞台を日本企業に置き換えて、ストーリーも変えて、短くまとめている。ただ、日本企業に置き換えたことによる設定、ストーリーを簡略化したことによる展開には、若干の違和感は否めない。 手軽に楽しくは読めるが、原作自体が面白い小説なので原作を読めば良いかな。 主人公の「吾郎」は原作の主人公「ロゴ」をひっくり返したのねww

0投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

これまで、ボトルネックは足を引っ張る程度のものだと思っていた。 この本をよんで、ボトルネックの生産能力が全体の生産能力を決めることがわかった。 非ボトルネックのリソースは、その能力をいかしてどんどん仕事を進めていった方がいいのではないの?と思ったが、それは余剰在庫をうみだしてしまう。 余剰在庫を生み出すと、ボトルネックの負荷になり、より全体の生産能力下がる。 ボトルネックの処理能力をあげたり、負荷を減らしたりすることで、全体の生産性もあがる。 依存的事象と統計的変動によってフローはつながっているから、一部だけを切り出すことはできないんだな。 工場の例だけでなく、ハイキングの例などがあってとてもわかりやすかった。

0投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・会社のゴール=お金を儲けること ・管理指標=スループット、在庫、業務費用 ・スループット:販売を通じてお金を作り出すこと ・在庫:販売しようとするものを購入するために投資した全てのお金 ・業務費用:在庫をスループットに変えるために費やすお金 ・スループットを増やしながら、在庫と業務費用を減らすことが目標 ・統計的変動により、どこかで遅れが生まれると、依存的事象により全てが遅れてしまう ・だから、遅れる原因、つまりボトルネックを見つけ、そこに揃えるかボトルネックを効率的にしなければいけない ・期間が長いとマフチタクスが生まれ、ボトルネックを悪化させてしまう。リードタイムを縮め、バッファでアクシデントに対応しつつ、ボトルネックに合わせた生産体制を作る ・バッチサイズを半分にする

0投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ浦和伊勢丹の書店をうろついてたら見つけたのでそのまま購入。よくよくチェックしたらKindle版があった。。。しまった。 でも,面白かった。深いな,ということで,繰り返し読まないと身にはつかないだろうと思います。

0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ製造業に携わる人にとっては、とても役に立つ内容だと思う。 つながりとバラツキの考え方は本当に意識したほうがいい。 単純に効率だけをあげようとすると必ずムダができる。

0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ全編漫画なので非常に読みやすい。 ただし内容は深いと思うので、自分の理解が及んで無いところがあると感じた。 工場を舞台に書かれてるけど、実際のそれぞれの職場でも活かすことが出来る事が書かれてると思う。 もう一回再読して、自分の職場にも役に立てることがあるか考えてみようと思う。

0投稿日: 2018.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログつながっている仕事が、最終的な成果に結びつくために、何が必要か。 マンガでわかりやすいビジネス書。 ボトルネック解消に、役立つ。

0投稿日: 2018.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「みんな一生懸命働いているのに、全力で仕事をしてるのに、全然利益が上がらない!」 こんなのはどこにでもある話だろう。 その原因は、本書を読めばわかるかもしれない。 それは、会社の『ゴール』を見誤っているからである。 まずそもそも、会社のゴール(目標)とは何か。 それは言うまでもなく、利益を出すこと。 そしてそれ以外のことは、全て目的を手繰り寄せるための手段である。 呆れるほど当然の事ではあるが、実際には、この単純な理論を見落としてしまうことが多い。 製品を作ることも、生産性を上げることも、一生懸命働くことも、全て手段に過ぎない。 どれだけ作ろうが、働こうが、それがゴールに近づく行動でなければ無意味どころか、むしろ遠ざかってしまうことすらありえる。 つまり「こんなに働いているのにおかしい」という言い方は、そもそもゴールの認識が間違っているのである。 むしろ本書では、全リソースをフル稼働させると返ってゴールが遠ざかる、とまで言っている。 これはどういうことか。 まず一つには、チームに余力がない状態だと、変化に耐えられないという点。 仕事はナマモノである以上、予定通り進むことはまずあり得ない。必ず変化は起きる。 だが全く余裕が無い状態だと、少しの変更でも大きなダメージを受けてしまい、それに対応するために大きな犠牲を伴うことになる。 よって全てのリソースを常に稼働させておくよりは、ある程度余裕があったほうが返って効率的になる、ということである。 そしてもう一つは、チームがどれだけ働こうと、ボトルネック以上の成果は出せないという点。 周りがどれだけ生産性を上げようが、ボトルネックがある場合、結局そこで仕事が止まってしまう。 むしろ周りが早く仕事を仕上げる分、余計な在庫が増え、その分のコストがかかるという悪影響が出る。 すなわち最終的なアウトプットを決めるのは、全体ではなくボトルネックである。 そしてそこを改善しなければ、他がどれだけ稼働しようと無意味なのである。 つまり本書が提案するのは、「リソースが100%稼働している」という見せかけの生産性を目指しても意味がない、ということである。 必要な部分を見極め、逆に不要な部分は減らし、本当に重要な所にリソースを集中させていく。 すなわちボトルネックを解消し続けることが、生産性を上げるということなのである。 本書は、名著と名高い「ザ・ゴール」のマンガ版である。 正直マンガ内の解説は分かりづらく、これだけで内容を理解することは出来なかった。 ネットの書評なども組み合わせて、ようやく多少は把握できたという所である。 だがそれでも、なかなか刺激的であり楽しめた。 特に「100%稼働するのが正しいとは限らない」「早く着手するほどゴールが遠ざかる」など、常識を覆すような理論には、色々と考えさせられた。 自分の仕事とは職種が違うのでそのまま応用できる部分は少ないが、それでも読む価値はあった。

0投稿日: 2017.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ夫に勧められて。製品管理の仕事をしているので、興味深く読めた。でも「もしドラ」のように読みやすくはしてあるけれど、噛みしめるように読まないと理解はできないのかも。しばらくはコミックで良いかな。いずれは本著で。

0投稿日: 2017.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ザ・ゴール」のコミック版じゃなく、「分厚い」本のほうも読みましたが、「ザ・ゴール」はどっちも良いですね。 もちろん、コミック版はわかりやすく、すぐ読めるのでオススメです。 ビジネス書としては、かなりいろんな分野でお仕事している方には役立つのではないでしょか? 製造業における「ボトルネック」と「バッファ」の 課題解決を語っていますが、 ぼくが着目をしたのは、 「チームで課題を解決すること」です。 リーダーはいますが、各専門分野のメンバーがそれぞれ課題に取り組み、全体として、解決をしていく。「ベクトル」は同一方向ですが、個人プレーではない。「ひとつの理想的組織のあり方」を示しているように、ぼくは、捉えました。 名著です。 ぜひ、読んでいただきたいです。 コミックで読んで、そのあと、小説でもいいでしょう。

0投稿日: 2017.06.01コミックなのでとても分かりやすいです!

主人公の新城工場長は、所長を務める赤字工場を3ヶ月で立て直すよう、本部長から言い渡されます。 工場閉鎖まで3ヶ月! 偶然出会った恩師にアドバイスを受け、部下や同期の営業本部長、家族までも協力者となり、継続的な利益を出す工場への改革に立ち向かう。 小説版で専門用語が羅列されると私の頭の中が停滞してしまいますが、コミック版ならではの分かりやすさのお陰で理解を深める事が出来ました。 "ザ・ゴール"を手短かにざっくり知りたい方にお勧めします。

1投稿日: 2017.03.21エッセンスを詰め込んでいるので短時間で読めるのがありがたい

日本語訳ができたときに、購入してから何回も徹夜で読み、会社に行くのが楽しみになった本のまんが版を読ませていただきました。エッセンスを詰め込んでいるので短時間で読めるのがとてもありがたいです。ドラムバッファロープの考え方にもっていくのに直球的なストーリーという感じはありますが、TOCの考え方を思い出すのにとても良い時間を過ごせました。世界中で、本を読んだだけで、コンサルなしで会社が全体最適の考えの元に改善してしまう実例がゴロゴロでたという、とっつきやすい理論で、シックスシグマやトヨタ生産方式よりまず読んでみるべき一冊です。

1投稿日: 2017.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ書名はよく聞くけど、読んだことはない『ザ・ゴール』を漫画にした本。こういう本って漫画パートの後に、文章による長い解説があることが多いのだけど、この本はほぼ漫画だった。 元となった本は17年間翻訳が禁じられていたらしい。てっきり、日本人のほうがあえて翻訳してないのかと思ったら、原作者のエリヤフ・ゴールドラットの意向らしい。当時は日本企業の競争力が世界を席巻していたから、日本で出すと貿易の不均衡がますます加速すると思ったんだとか。出しててもそうそう簡単には変わらなかったと思うけど。 それにしても、家庭問題はリアルっちゃあリアルなんだけど、あっさり解決してビックリした。うまいことこっちの問題もTOC制約理論で解決していくのかと思ったら、職場のピンチだと伝えたらあっさり納得してもらえたという。 ところで、母親が家をでていく展開はともかく、子どもを旦那の実家に預けるということに驚き。そういうもんなのか? そこがちょっと違和感あった。

0投稿日: 2017.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読みやすかった。 本家の分厚い内容がしっかりとまとまっている。 ストーリーもほぼ同じような流れでつかみやすかった。 TOC(Theory of Constraints)がどういうものか知ることができた。 会社のゴールは利益を上げること。そのための指標は3つ。 ・スループット 販売を通じてお金を作り出す割合 ・在庫 販売しようとするものを購入するために投資したすべてのお金 ・業務費用 在庫をスループットに変えるために費やすお金 従業員が手を休めることなく常に作業している工場は非効率 子供達のハイキングの例 ・足が遅い子を先頭に出す ・足の遅い子の荷物をまわりでフォローして持つ 作業のスピードは前の作業スピード以上のものを出すことはできないという制約がある

0投稿日: 2016.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説版の厚さにひいてたものの、ずっと気になっていたのでコミック版で読めてよかった。(工場のシステムについての前知識がないので恐らく小説版で読んでもイメージできずに挫折してたと思う。) ざっくりと斜め読みだったが面白かった。

0投稿日: 2016.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ純粋に読みやすかった。効率化とは何か?を考えさせられる一冊。効率化=時短、コスト削減などの考えに陥りがちであるがそれが売上に対してどのような意味があるのか考えなければならないと感じた。

0投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ全編漫画でストーリーがとても頭に入りやすい構成。会社の目標(ゴール)とは何かということが、その答えは言葉としては簡単だが、そこにどう近くのかというのが命題。どの業態にも関係する内容であるし、実際に使ってみたいと思える。

0投稿日: 2016.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2016/6/14 『効率』について非常に考えさせられる。 ただ現代の労働集約型産業の場合は、この本に書かれていることをすぐに応用することはなかなか難しい。すごく示唆的ではあるけれど。 昔ながらのビジネスモデルなら本当に効果的な思考だと感じた。 少し前はこの本(原作)がベストセラーになりビジネス本の歴史に名を刻んだことを思うと、時代は変わったのだと実感する。

0投稿日: 2016.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ1,2時間で、生産管理(の中のTOCという理論)の目指すもの、考え方のイメージがもてる。 これは名著。

0投稿日: 2016.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ入社当時はオリジナル(コミックではない方)を研修の一環として読まされたが、 当時は経験もそのような使命もなかったためほ、活用できるほど理解できていなかった。 時がたって必要性を感じたが時間があまり取れないのでコミック版を買ってみたが、 とても良い本だと感じた。 時間効率がよく手軽に読めるというだけではなく、 漫画で1冊に収めるために、枝葉を削って最も重要な事だけにフォーカスしている分、 読者の理解度もオリジナルより深まるのではないかと感じた。 若干価格が割高に感じるものの、 これからの人には、個人的にはまずはコミック版をおすすめしたい。

0投稿日: 2016.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログつながりとばらつきのある仕事には、 必ずボトルネック(=制約)がある。 漫画で読むなどナニゴトカ、とする向きもあろうが、こういう本は、とにかく、気づきが大事。 気づいたら、実践あるのみ。 現実の現場は、多くの要素が複雑に絡み合っているから、なかなか全体のチェーンを見ないことが多いが、やはり全体を見て、アタリをつけて、試し検証しながら仕事を進めることは重要。 主人公の解決→昇進→解決モデルの横展開の流れは、そのまま今の自分にも当てはめられる。SteelinCを少しずつ、実践しよう。

0投稿日: 2016.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ《リード》全体最適のマネジメント理論(TOC)の基本を学べる本 《内容》現場での評価指標「スループット」「在庫」「業務費用」とは。「ボトルネック」は悪でなく現実。TOC制約理論のステップ1〜5。 《コメント》漫画なので読みやすく、分かりやすかった。自分たちで論理的に考えて、答えを見つけ出す大切さも学べました。 多種一品ものが多い製品を生産する会社はどうすればいいのかな。

0投稿日: 2016.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ休日の空き時間を利用してサラリと読了。 なにしろ、マンガですのでとても読みやすい。 それでいて、しっかりと内容は伝わってきます。 この手のものは、やや懐疑的でしたが認識を改めないといけませんね。 マンガの力、侮れませんね。 そう言えるのも、マンガ化するにあたって、多くの関係者が知恵を結集されたからでしょうね。 付箋は6枚付きました。

0投稿日: 2016.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

そもそも色んな概念を小説で説明しきるのに無理があると思うので、イメージ化されてより分かりやすかった。

0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログなるほど、と思いつつそんなうまくいくもん?と思いつつ。あまり実務に活かせないかもと思いつつ。漫画で読めるビジネス本便利だ。

0投稿日: 2016.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ザ・ゴール」の核心となっているのは、ボトルネックに集中し、改善することが全体最適になるということ。 コミック版の本書では、その核心に至る思考過程を上手くまとめている。会社の目標(ザ・ゴール)は、お金を 儲けること。そのためには、正しい指標をもって、効率化を計からなければならない。 「会社は利益を生み出すことがゴール」 「一か所だけスピードを上げても全体スピードが上がらなければ意味が無い」 たった2つのことですがこれが理解されない、理解されても実践できない・・・ それを架空の会社をサンプルにして判りやすく説明しています。 在庫と欠品の関係は、欠品を減らすと在庫が増えるわけではなくて、欠品が多いところは在庫も多いのが普通。それはつまりサプライチェーンの能力に依存しているからです。 この本でつかったボーイスカウトの一列縦隊の例は非常にわかりやすく、後工程は前工程よりも遅れることはできても、決して追い抜くことは出来ないので、各工程が前しか見ていなければ、工程が後ろに行けば行くほど、遅れる幅、つまり在庫は増えていきます。これをブルウィップエフェクトといいますが、つまり鞭を振る手の動きは小さいけれど、鞭の先端にいくほど振れ幅は激しくふえるわけです。 実際のサプライチェーンでは、工程の変動が増えると、急な注文が頻発しだして、欠品を防ぐために各工程が安全在庫を増やすので、悪効果は輪をかけて増加していきます。 5つの集中ステップ ・ステップ1 制約を見つける ・ステップ2 制約をどう徹底活用するかを決める ・ステップ3 他のすべてをステップ2の決定に従わせる ・ステップ4 制約の能力を高める ・ステップ5 ここまでのステップが解消したらステップ1に戻る つながりとばらつきのあるシステムにはかならずどこかで制約があり、その制約に集中することで全体最適につなげる。継続的な改善を行い、ボトルネックを見つけてその能力を向上させ、スループットを増やす。 第1章 工場閉鎖の危機――残された時間はわずか3か月 第2章 会社の目標(ザ・ゴール)とは――新たな3つの指標 第3章 「理想的工場」の幻想――効率を高めれば目標から遠ざかる 第4章 久々の休日――ハイキングと工場で起きていること 第5章 窮余の一策――サイコロゲームが教えてくれたもの 第6章 「瓶の首(ボトルネック)」を探せ――何が工場の能力を決めているのか 第7章 子どもたちのヒント――ドラム、バッファー、ロープ 第8章 1本の鎖と全体最適――継続的に利益を上げるために

0投稿日: 2016.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログスループット:販売を通じてお金を作り出す割合 在庫:販売しようとする物を購入するために投資した全てのお金 業務費用:在庫をスループットに変えるために費やすお金 この3つの指標で、利益を生み出す管理ができる!

0投稿日: 2015.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2015年の29冊目です。 世界的ベストセラーで1000万人が読んだと言われている、 ビジネス書の「ザ・ゴール」のコミック版です。 「ザ・ゴール」のエッセンスを閉鎖の危機に直面した製造工場が再生していくストーリーの中に埋め込んで説明しています。現在でもこのエッセンスが向上経営に通用するのかどうかは良く分かりませんが、工場の目的を「お金を儲けること」に絞り込み、それを測る3つの指標を設定し、その指標を高めるための因子を特定し、それを制御するという構図は、現在のあらゆるビジネスに適用される原則だとは思います。 紹介されている3つの指標は、「スループット」「在庫」「業務費用」です。子供と出かけたボーイスカウトのキャンプでの出来事を事例にして理解し易い工夫がされています。生産が”ボトルネック”工程に支配されるというのは、今では常識でしょうが、これを汎用的に考えた時、開発や事務部門において、ボトルネックになっている部署や人間がいくらでもあるような気がします。

0投稿日: 2015.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログボトルネックによって、最終的な成果が決められている。 それを打開するには、そのボトルネックの分析が必要。 どこで引っかかるのか。解消できないのであれば、 そのボトルネック自体を変えてしまうということ。 作業フローを機械に任せる場合でも、 タスキリレーのように人に任せる場合でも起きる問題。 どこで生産に遅れが出ているのかしっかり把握し、 改善することが大事。

0投稿日: 2015.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログザ・ゴール初体験。工場の経営を題材に、ゴールの概念を知る事ができるのですが面白い! 3つの指標、効率、ボトルネックなどは、いろんなプロジェクトや自分の人生にも応用が利きそうです。 活字の方も読んでみたくなりました!

0投稿日: 2015.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

TOC に興味があり読みでみた。 内容 ボトルネックの生産能力が結局工場全体の生産能力になってしまっている。 なのであらゆる手段でボトルネックの負荷を軽減する必要がある。 そのためにはまずボトルネックになっているものはなにか洗い出す。 現場では下記の二つが起きている。 依存的事象 事象と事象の繋がり前工程働きに依存する 統計的変動 予測できない変化 現場では依存的事象による工程の流れがあるが 統計的変動が発生するとその変動の合計が蓄積されることが原因で時間ロスが発生する。このような各工程のバラツキでボトルネックの前に在庫が滞留していくとさらに効率が悪くなる。 バラツキをなくし、ボトルネックの処理能力に 全体をあわせることが重要である。

0投稿日: 2015.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説も全て読んでいますが、コミック版もしっかりエッセンスを残したまま、読みやすくなっており、満足です。

0投稿日: 2015.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かりやすいないようなのだが、もう少し解説が欲しい位。なので元の本を読んだ方がいいのかな。しかしこの内容を30年も前に発表していたなんて・・・いままで何してきたんだろう、という感じです。

0投稿日: 2015.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ七つの習慣とか有名な本がコミックになっているよなって話をしていた時に、本屋で見つけたので思わず購入。原書もだいぶ前に買ったかもらったかで持っているんだけど、ずっと積読状態だったけど、コミックだったら数時間で読めました。 言葉だけ聞いたことのあったTOCの概略が理解できました。制約となるボトルネック、つながりとバラツキ。全体の効率を考えないといけないってことですね。いつか原書もしっかり読みたいと思います。

0投稿日: 2015.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ漫画だったので、1日で読了。 ボトルネック(制約)の考え方は、とても勉強になったが、消化不良の部分もあるので、時期に再読する。

0投稿日: 2015.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログオリジナルを読もうとしたが、まずはコミック版から。 丁度、「エッセンシャル思考~最小の時間で成果を最大にする」を読んでいる中で紹介されていたので、すぐに読めてよかった。ハイキングの事例は分かりやすく、実際に山歩きをしていると起こること、それに向けて改善することが実際の現場でもいかされるなと感じた。 メモで。

0投稿日: 2015.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログTOCfEのシンポジウムに行って、TOCに興味を持ち、手っ取り早くTOCを知るためにマンガ版を購入した。シンポジウムでもチラッと話に出たけど、TOCはJIT影響を少なからず受けているそうな。 マンガを読んだからこそ、ホンモノも読んでみたくなった。 最後の5つの集中ステップの件で、赤と緑の札の話があったけど、そここそがまさに肝で、常に惰性に気をつけて継続的改善をしていく必要があることがわかった。それも、ザ・ゴールが継続的にお金を儲けるということだからだと思う。

0投稿日: 2015.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ漫画にすることでここまで分かりやすく出来るなんて。5年前に翻訳版を読んだときの1/10の時間で2倍理解が進んだ気がする。 工場にかぎらず、「利益」をゴール(KGI)にすえて、無駄なロスを生みそうなKPIを徹底的に排除して、適切なロードマップをひくという考え方は、シンプルかつ強力だと再認識。 ただ、肝心の工場勤務の経験がないため、ここに書いているような内容が実践的なレベルのものなのか否か、判断がつかないため☆4つ。

0投稿日: 2015.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2015/2/21 読了 TOC(全体最適化の改善手法)について、物語形式で記述した前著のコミック版である。 工場の製造プロセスの全体最適化の手法について平易に解説している。 基本的には、ボトルネックとその前の在庫管理を徹底し、工程間の在庫量を最適化する、といった手法である。 工場が生産的かどうかを見る指標 ・スループット ・在庫 ・業務費用 どの工場にもおきる2つの事象 ・依存的事象(ある工程の生産量はその前の工程の生産に依存する) ・統計的変動(1つ1つの工程には生産時間のばらつきがある) 5つの集中ステップ ・ステップ1 制約を見つける ・ステップ2 制約をどう徹底活用するかを決める ・ステップ3 他のすべてをステップ2の決定に従わせる ・ステップ4 制約の能力を高める ・ステップ5 ここまでのステップが解消したらステップ1に戻る つながりとばらつきのあるシステムにはかならずどこかで制約があり、その制約に集中することで全体最適につなげる。継続的な改善を行い、ボトルネックを見つけてその能力を向上させ、スループットを増やす。

0投稿日: 2015.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

原作?は前から読んでみようと思いつつ、本の厚さに負け、なかなか手が出せていなかったが、コミック版はすんなり手に取れた。 一部分しか書かれていないと思うが、ポイントを短時間で理解できるというのはコミックのいいところだと思う。 「ボトルネックに集中し、改善することが全体最適になる」ということを意識して、いろいろなことに取り組んでいきたい。

0投稿日: 2015.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログオリジナルのビジネス書は読んだことないが、マンガの方はかなりライト。 パパッと読み終わる。そして思いのほか内容が浅い。。 ちょっと期待しすぎていたのかもしれない。。

0投稿日: 2015.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔オリジナルの方も読んだんだけど、こちらはさすがマンガだけにサクサク読めた。事例も分かりやすい。あまりに早く読み終わっちゃうんて゛、コスパがよくないけど(笑)。

0投稿日: 2015.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

有名なビジネス本のエッセンスを抽出したマンガ版。 とても良かった。 TOCマネジメントについて、わかりやすく読みやすくストーリー化している。 工場の効率化の話なので、続編の内容のものもマンガ版にしてシリーズ化してもらえるとうれしいなぁ。 内容は良かったので、おすすめ。

0投稿日: 2015.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ機械メーカーの工場長を中心に繰り広げられる工場の業務改善プロセスを主題にした小説で、TOC(theory of constraints:制約理論)がベースとなっている。 原著は552ページもの大作であるが、その舞台設定を架空の日本企業に置き換え、内容をコンパクトにマンガ化しており、エッセンスを知る上では十分。原著を1割しか理解できないよりは、重要箇所が凝縮されたコミック版を7割理解できることの方が身になると思う。 もし、仕事が他の者や組織とつながって行なわれていて、それぞれの人や組織の能力にバラツキがあるなら、仕事の流れの中のどこかに相対的に弱いところ、つまりボトルネック(制約)が存在するはずであり、そのボトルネックの改善に集中する必要がある。 ボトルネックを解消し、全体最適を行い効率を上げる必要があるが、「会社として儲けるために仕事の効率を上げる」という視点と「自分の時間を作り出すために仕事の効率を上げる」という視点を併せ持つこと、すなわちワーク・ライフ・バランスの重要性もストーリーを通してのメッセージとして込められている。 ---以下、本書の肝となる内容を抜粋(ネタバレ注意)--- ◆会社の目標(ザ・ゴール)は、お金を儲けることで、それ以外のすべては、その目標を達成するための手段。 ◆生産的か否かを示す3つの評価指標:「①スループット(販売を通じてお金を作り出す割合、入ってくるお金)」、「②在庫(販売しようとするものを購入するために投資したすべてのお金、製造プロセスの中に溜まっているお金)」、「③業務費用(在庫をスループットに換えるために費やすお金、稼ぐために出て行ったお金)」 ex)ロボットを購入して製品がより多く売れるようになったか?→スループット/従業員を減らせたか?→業務費用/仕掛りなどの在庫が減らせたか?→在庫 ◆お金を払って得たもののうち、売れるものが在庫で売れないものが業務費用。 ◆人を解雇したら業務費用しか改善できない。目標はスループットを増やしながら同時に在庫と業務費用を減らすこと。 生産能力を市場の需要に合わせて100%合わせて縮小するとスループットは減り、在庫が増える。 ◆「依存的事象」と「統計的変動」の重要性:ハイキングを例に 隊列は「歩いた道」を作っている。先頭がまだ誰も歩いていない道を歩く(=工場で言えば原料を消費して生産を開始)。後を歩く者が「作業」でつながる。最後尾が歩いて初めて製品が販売される(=「スループット」となる)。 先頭と最後尾の距離が「在庫」。最後尾が通り過ぎるまで「仕掛かり」の状態。前に追いつこうと急ぐたびに余分な負担(「業務費用」)が増える。 各人の歩く速度は、前を歩く者のスピードに依存している(依存的事象)&一人ひとりのスピードは一定にならない(統計的変動)という2つが組み合わさった時に影響が発生する。 一番遅い人間(=ボトルネック)が、隊列全体のスループットを決めている。例えば、その彼を先頭にし、彼が持っている荷物を全員で分担して持てば、歩く速度が上がると同時に隊列の間隔も狭まる(スループット増&在庫減)。 ◆他のリソースより余分な能力を持っているリソース(非ボトルネック)があってよい。そこまで理解した上でシステムの全体最適を目指す。 ◆処理能力の最も遅いリソースが「ボトルネック」。ボトルネックを最大活用するには…時間の無駄をあらゆる方法でなくす&ボトルネックの負荷を減らしつつ、常に動いている状態を作り出す。 ◆非ボトルネックばかり働かせても在庫が増え、キャッシュフローは減るばかりで生産性は向上せず、目標から遠ざかる。 ◆①機械や装置などのリソースの準備をしている「セットアップタイム」、②実際に処理をしている「プロセスタイム」、③処理をするリソースの前で列を作って待っている「キュータイム」、④完成品に組み立てる時に他の部品が来るのを待っている「ウェイトタイム」があるが、一回の処理量(バッチサイズ)を縮小することで②~④が短縮され、仕掛かりの待ち時間を減らすことができる。 ◆以下の手順で常に改善、その現状に満足せずに継続して改善しつづけるマネジメントが必要。 ①制約を見つける/②制約をどう徹底活用するか決める/③他のすべてをステップ②の決定に従わせる/④制約の能力を高める/⑤ここまでのステップで制約が解消されたら、ステップ①に戻る

0投稿日: 2015.02.05マンガだけど、エッセンスをすんなり分かった気にさせてくれる。ストーリーも面白いのでビジネス書嫌いでもOK。

普段ビジネス書は全く読みません。でも、この本はタイトルに聞き覚えがあったのでマンガなら苦痛じゃないかも、手にとってみました。だいたい40分~60分くらいで読めます。言葉の定義が分からずに前のページをめくって再確認したり、難しい数式が出てきたりということもありません。読みやすく、すんなりエッセンスが頭に入ってきます。製造業の工場が舞台で、「業績改善しないと工場閉鎖するぞ!」という危機から話が始まります。その危機を脱出して最高の利益を稼ぐまでのストーリーなのですが、その論理的な思考体系を学べる本でした。「何のために工場を稼働させるのか?」という根本的な問いから始まり、「利益の源泉は実はボトルネック工程にある」という一見逆説的な話に展開していきます。原書を読んだ方は不要かもしれませんが、気楽に仕事脳を刺激するにはよいかもしれません。

2投稿日: 2015.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログボトルネックについての考え方を改めて考えさせられる本であった。 普段効率的であると思い込んでいることも、全体として見ると、それこそがボトルネックになっていることがある。それに気がつかなければ何時までも効率化は目指せないのだと思う。

0投稿日: 2015.02.03