総合評価

(17件)| 6 | ||

| 4 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

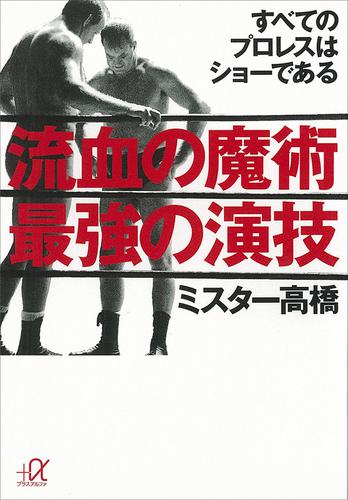

powered by ブクログ「本当に強い、”いかにも強そう”と思わせる演技力を含めてファンに納得させる力、その力を兼ね備えたエンターテインメント、それが今後のプロレス復活に必要不可欠な条件ではないだろうか」 新日本プロレスが斜陽に入った2001年に本書は出版された。”すべてのプロレス”と名打っているが、内容は当時の新日本プロレスに対するアンチテーゼである。 本書を遡ること2年前の1999年、当時のWWFは株式上場に伴い、プロレスに筋書きがあることを全米にカミングアウトした。 「プロレスは作りものだということを、WWFは堂々と公言したことになる。」 「それが出来たのは、彼らが本当のプロフェッショナルだったからだ。スポーツか芝居かわからん、中途半端なバタバタではなく、完成されたショーを全米の何百万もの人に提供しているのだ。」 それに引き換え、新日本プロレスは 「群雄割拠というよりは、ドングリの背比べ、秀でたものが見当たらず、また秀でる可能性のある若者を引き出そうともしていない。そして、みんなのギャラが少しずつ上がっていき、おまけに体も動かぬベテランも高給を取り。これでは改革も進まない特殊法人や役所と変わらないではないか。」 「会社がレスラーの引退に寛容なのは実ははっきりした理由がある。たぶん、この本が出ればその理由は意味をなさなくなるのだが、要するにプロレスの秘密を世間に暴かれるのが怖いためだ。」 著者が長年近くで仕えてきたアントニオ猪木に対しては 「猪木さんはさも自分がやってきたことを受け継がせるようなポーズえ、弟子には全く違う戦いをやらせている。」 と批判する。その理由は、過去の異種格闘技戦で、ブックがなかったのは、アリ戦とペールワン戦のみだったからである。 しかし、アントニオ猪木に対しては批判というより、むしろ長年つかえてきて驚嘆する記述が多い。 ペールワン戦では 「ふだんリング上で過激な芝居を演じている千両役者の猪木さんが、まさに死の恐怖すら漂う真剣勝負に臨んで勝ったのだ。」 雪の札幌事件も直前に猪木の意志が入ってのこと。おかげで藤原喜明はブレイクを果たした。そして、第1回IWGP決勝の失神事件も、 「これは猪木さんが意外な結末をリアルに演出し、それによってIWGPとホーガンの価値を高めようとする仕掛けだということが分かった。」 引退後の橋本小川戦についても、 「橋本が怖くてそうしたのではなく、ぬるま湯につかった新日本に活を入れ、緊張感を取り戻したい意図だったのだろうとみている。」 例えて言うと、アスワンダム建設前のナイル川の洪水のようなものだ。毎年大被害を出すが、その後肥沃な土地に生まれ変わらせて作物を実らせる、といったことを繰り返してきたのだ。 しかし、それは新日本プロレスの創立者であったこと、1970年代から80年代にかけてだからできたことで、永続できるものではないだろう。新日本プロレスがまた隆盛を誇るにはどうすればいいのか?だからこそ、著者は本書を書くことに踏み切ったのだろう。 本書が出版された時には、新日本プロレス、プロレスメディア、ファンもそっぽを向き、批判も沢山受けていた。しかし、本書でのマッチメーカー時の裏話、新日レスラーを評したことなど、その内容には興味に事欠かず、その記述はプロレス愛に満ちている。 本書が世に出た10年後、新日本プロレスどころかプロレス界全体が本当に危ない状態にまで追い込まれてしまった。新日本プロレスはじめ業界やプロレスメディアは、公式声明として未だにプロレスの筋書きの存在を認めていない。しかし、残った外道、ライガー、中邑真輔、棚橋弘至たちが、新たな親会社ユークス、ブシロードとともに新日本プロレスの構造改革を断行し、業績のV字回復をきたした。その構造改革の根本は、本書のアンチテーゼであったことは間違いない。

0投稿日: 2019.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概略】 プロレスは「キングオブスポーツ」でもなく「格闘技」でもなく、「キングオブエンターテイメント」である!新日本プロレスの元レフェリーが語るエンターテイメントとしてのプロレス。「強い」ではなく「上手い」という形容詞を大事に、エンターテイメントとして、興行として、観客を楽しませる道にプロレスを進むべきと説いた一冊。 2019年10月05日 読了 【書評】 この時代だからこそ、プロレスから学ぶことは大いにあるはずだ!と、勝手に思っていて。はじめてプロレス関係者の書籍を読んでみた。 子供の頃に持っていた感覚、間違っていなかった。「なんでロープに投げたら戻ってくるの?」「コーナーに頭ぶつけて、あんな血の出方、する?」「技が繰り出されるの、待ってない?」・・・と言った感覚。でも、それは決してプロレスを否定するものじゃなかったんだよね。それでも、興奮してみてた。藤波さんが髪を切りながら猪木さんに主張したり、長州さんが「かませ犬じゃねぇ!」って叫んだり、タイガーマスク(初代)の四次元殺法に感動したり、武藤さん高田さんのIWGPの獲り合いに興奮したり。どこか、映画を観ているような感覚だったのだよね。 K-1やPRIDE、グレーシー柔術から広がる総合格闘技を観た時は、観客としてのレベルが低かったため、その地味さに困惑してね(笑)今だとポジションのコトやスイープといった技術がちょっとはわかるので、攻防の妙、というものを感じることができる。でも、当時は「興奮」という感覚は、圧倒的にプロレスにあったのだよね。 「エンターテイメント」としてプロレスをとらえていたから、その裏側を暴露されても、「うんうん」と思ってしまう自分がいる。むしろ、「自らの肉体を使って、よくぞエンターテイメントまで昇華した!」と思うぐらい。「八百長だ」とか「レスラーは強いんじゃないのか」とか、そういった見方は、見方としてはプロレスのごく一面しか見ようとしていないように思える。 自分がプロレスがエンターテイメントとして凄いなと思えるのは、アングルと呼ばれるストーリー(物語)を試合にくっつける点。遺恨であったり師弟対決であったり・・・「なにかを伝えたいならストーリーで伝えろ」って呼ばれるこの時代・・・プロレスのアングルの付け方は、学ぶところ、多いと思うけど、どうだろう? プロレスラーが凄い(本の中では「上手い」という形容詞が頻繁に使われていた)と評される能力の一つが「具現化能力」じゃないかと思う。奇しくも格闘団体RIZINで評価がうなぎのぼりの朝倉未来選手が、神童と呼ばれるキックボクサーの那須川天心選手を分析した際、こう言っているのだよね。「(相手選手の分析は)想像みたいなもので。相手の弱点がこうだからこう倒せばいい・・・と思っても、それを『その通りにやる』のは難しい」 そう、思ったことを、実際にやるというのは、存外難しい。しかも対戦相手があってのこと。緊張感といった空気まで演出できるレスラーというのは、エンターテイナーという意味においては「本物」なのだよね。そしてその下地には、肉体的な強さが必須な訳だ。 そして、奇しくも総合格闘技の選手が、自分達の試合に対して、プロレスのようなストーリー性を持たせることの重要性を感じているというのも、やはりプロレスから学ぶ点が多いことを補完しているのだよね。前述の朝倉未来選手も、矢地選手との対戦前、お互いのリスクをかけて、煽って煽って・・・それに観客がひきつけられ、盛り上がり、実際の試合につながった。那須川天心選手と武尊選手がもし戦ったら?なんて、(実際は本当に団体同士の契約問題で停滞しているのだろうけど)観客からすると、焦らされることで盛り上がってる。青木真也選手も常々「選手はストーリーが必要」と言ってる。ガチの世界にいるアスリートが、そう感じてるというね。 ストーリーが必要、大事、というこの時代にこそ、プロレスが持つエンターテイメント性。そして、「試合」という句読点に辿り着くまでの文の作り方。ストーリーテラーとしては、試合以外のところ、学ぶべき点、多いのではとあらためて思ったね。

0投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本の内容も面白いが、Amazonのコメントがまた面白い。好きなことの裏が暴露されると、人って、おかしいほどあたふたするものなのですね。

0投稿日: 2019.05.21これからも私はプロレスを応援します

昔見た、アントニオ猪木、長州力、藤波辰爾らのプロレスを思い出しながら、一気に読みました。 プロレスのタブーに触れた本です。 しかし、読後感は、決して暴露本的ないやらしさはないです。 それは、著者のミスター高橋氏が、プロレスに誇りを持っているからです。氏は言います。 『日本にプロレスが誕生してから約五〇年。私は、自分が生きてきたプロレスの世界を誇りに思っているからこそ、次の五〇年のために、プロレスラーが新しい第一歩を、勇気を持って踏み出すことを心から願っている』 『プロレスは、老若男女すべての人々に夢と感動を与えることのできる世界最強の芝居だ。 その気になれば、セメントの格闘技をやっても相当に強い連中が(そこまで強くない連中もいるが)、鍛え抜いた身体と磨き込んだ技を使って、最高の演技をする格闘芝居なのだ。』 私もミスター高橋氏の話には納得です。 だから、この本を読んでタブーを知った後でも、私はプロレスを応援します!

0投稿日: 2015.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ知っている人は知っていることばかりなのだろうが、ここまではっきりと書いてもらうと、気持ちがいい。純粋に面白かった。 屈強な男たちが毎試合ガチンコで勝負したって、体がもつわけないし、選手寿命が短くなり興行として成立しないだろう。ガチンコ系の格闘技が、一時的なブームにしかならなかったのもわかる気がする。プロレスは、エンターテイメントに徹してきたからこそ、それなりに続いてきたのだろう。 亡くなった祖母が、アントニオ猪木やタイガージェットシン、アナウンサーは古館伊知郎時代のプロレス中継が大好きだったのを思い出した。小学生の自分もそばでいっしょにテレビを見ていて、確かに面白かったのだ。

0投稿日: 2015.11.09プロレスに詳しくない人は、ウィキペディアを読んでから読むと面白いですよ。

当方、祖母の影響もあり、昭和プロレス好きです。 書籍版の発売当初に読んだ当時は衝撃的な内容でした。 プロレスファンの多くは、周りから日々『八百長だろ?』と言われ続け、 戦ってきたわけですから、一部の人は、さぞ撫肩になったことでしょう。 かくいう私も、大好きな女優のヌードを見るかのごとく、恐る恐る読み、がっかりしたものです。 ただ、改めて読み直すと、これをプロレスラーやマスコミ側ではなく、レフェリーであり、マッチメイカーでもある ミスター高橋が書いたことで非常にリアルでかつ、興味深い内容に感じました。また文章も非常に読みやすく、 普通の読み物としても十分なものであったことに気づきました。 新日本プロレスがジャッキー・チェンをリングに上げようとしていた件は、今読むと無茶苦茶やなぁ・・・と思う反面、 映画『スパルタンX』や『サイクロンZ』で、新日に上がったこともあるベニー・ユキーデと戦うわけですから、 新日も先見の明があったんだ!と思いたくなりました。 ちなみにプロレスに詳しくない人にも読ませましたが、良くわからないので、ウィキペディアを読んでから読んでから のほうが面白いですよ。とのことでした。

0投稿日: 2015.09.10プロレスの本質とはなにか?

プロレスは台本のない格闘技なのか。はたまた観客を湧かせようとするひとつのショーなのか。 そんな長年の疑問に終止符を打ち、プロレス界に激震を走らせた1冊が、この『流血の魔術 最強の演技』です。 タイトルにある通り、著者のミスター高橋はまえがきから「プロレスは最初から勝負が決まっているショー」だと語ります。 プロレスのレフェリーとして幾多の試合を手がけてきた彼。 ファンを熱狂させてきた試合の裏側を赤裸裸に語っていきます。 2001年の発売当時、プロレス関係者のみならず、多くのファンからも賛否両論を巻き起こした本書。 しかし、この本が決してプロレス界の”暴露本”という形で留まっていないからこそ、今も多くの人たちに読み継がれているのです。 ショーだからといって、プロレスラーが努力を怠るわけではありません。 美しい魅せ技がマットの上で炸裂し、時には額から流血しながら拳を振るう。 入念の準備があるからこそ、こうした上質なエンターテイメントが生まれるのです。 プロレスが持っていた”嘘”を暴きつつも、確実にそこに存在する”本気”をあぶり出した1冊です。

2投稿日: 2015.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ「プロレスは完成されたエンターテインメントなのだ!!」新日本プロレスのレフェリーとして、アントニオ猪木、坂口征二、藤波辰爾、長州力らの試合をもっとも数多く裁いてきた男が、プロレスを愛するがゆえに、ついに「魔術と演技」の真実を明らかにした!!日本にプロレスが誕生して以来の最大にして最後のタブーを激白!!―あの衝撃のベストセラーが待望の文庫化。

0投稿日: 2015.05.26プロレス好き女子です。

家族にプロレス好きがいたため、ジン・キニスキーとか、ブラッシャーとかの頃、いっしょになって見てました。その後ずっと空白があって、再び毎週TVで見るようなったのは、飛鳥&千種vs.ダンプ松本&ブル中野の頃です。まさに、エンターテイメント。実に面白かった。 この本が書かれたのは2001年ですが、それよりずっと前から、プロレスは鍛え上げられた肉体が魅せてくれるドラマだから面白いと思っていました。ですので、八百長という言葉はイヤでしたね。映画や劇場での芝居やテレビのドラマの感動とどこが違うのか、と。ああいうのも八百長なんて言うの。言わないでしょ。 今回、この本を読んだのは暴露本と思って読んだのではなく、フムフムと思いたくて購入しました。流血シーンはああやってつくっていたんですね。なるほど、そうだったのか。

2投稿日: 2015.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでしまった。とうとう読んでしまった。この本が出版された時見て見ぬふりをしてきたというのに。知りたくなかったな。でもまだ当時の全日は少し違ったんじゃないかと思おうとしている自分がいたりもする。

0投稿日: 2015.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレスがエンターテイメントであること、そのエンターテイメントをどのように作ってきたかを白日のもとに晒してくれる。 色々なキャラが適材適所で働いてこそ組織が生きてくるのは、どこの職場においても当てはまるのだ。

0投稿日: 2014.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ新作講談の「グレーゾーン」きいて、これ読んで、後楽園ホールの新日本プロレスを初めて観戦してきました。

0投稿日: 2014.07.21それでもファンタジー

新日本プロレスのレフリーだった著者による衝撃的な暴露本。 プロレスは真剣勝負ではなく、あくまでもショーであると明言している。 いろいろと批判はあったが、エンターテインメントとしての側面が垣間見れるのは興味深かった。

1投稿日: 2014.02.18プロレスは八百長ではないショーなんです。 いわゆる高橋本!

プロレスがどのようにマッチメークされ、どのようにシナリオが決められるかが暴露された衝撃の本。 著者の高橋への賛否両論はあるが、昭和のプロレス、そしてアントニオ猪木の凄さがわかる。

1投稿日: 2013.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ世のプロレスファンに衝撃を与えた、所謂「高橋本」です。 「果たしてプロレスはショーなのか?」という疑問に真っ向から答えたこの本。 内容は皆さん、ご自分でお読みになって下さい。旧来のプロレスファンの方々には、ショッキングな内容が書かれていますので、これを見てプロレスファンをやめる方もいらっしゃるかもしれません。しかし私は、この本の発売によって、日本プロレス界がいい方向に向かうような気がしてきました。著者の文章、そしてプロレス界に対する感想を見て、そう感じました。 ただし!これを読むなら順番があります。 先に「至近距離の真実」を読み、その後に「流血の魔術」を読んで下さい。 そうしないと面白味が半減します。それは読んで頂ければわかるでしょう。

0投稿日: 2006.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ通称「高橋本」。プロレス者としての私は、高橋本以前と以降で決定的な何かが変わってしまったのを否定できない。それでもプロレスは観戦が趣味なのには変わりないんですが。

0投稿日: 2006.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログプロレスの試合すべての勝敗が予め決まっていることや 流血はカミソリで切っていたことなど ショッキングな内容が目白押しです。 猪木神話は僕の中で崩壊しました・・・。 ただ、プロレスへの愛情はすごい感じます。 プロレスはキング・オブ・スポーツではなくて キング・オブ・エンターテイメントを目指せという提言は納得いくし 実際にハッスルなんかはその路線で人気を博してきているので プロレスの未来を悲観せずに済みそうです。 ハッスルは高田とか小川が明らかに「演じてる」ところが面白い。 割とセメント(真剣勝負)が好きな人たちが参加してるのは 最初から演技だと割り切って楽しんで出来るからじゃないかと思うし 八百長ではなくて究極に鍛えた肉体を使った演技だと思えれば もっともっとプロレスは楽しく広がるんじゃないかと思いました。 僕は割とエンターテイメントとしてプロレスを見ていたので 逆に違和感がなくなったというか。 プロレスラーが一般人と比べてホントに強いのは分かりきってるし。 藤田のようにPRIDEとプロレスの両方に参加して 自分の中でバランスを取るような選手も出てきてることだしね。 長く深くプロレスを愛してきた人には受け容れ難い本かもしれませんが 逆にプロレスに対しての信仰心を 問われている本でもあるかもしれません。

0投稿日: 2004.10.15