総合評価

(192件)| 38 | ||

| 73 | ||

| 54 | ||

| 6 | ||

| 3 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

個人事業主の私が、この本を取ったということは お店と個人をついに切り離そうとしているイノベーション前なのだ。ついつい自分でやろうとするが体は一つ。追いつかないことがたくさん。そんな時この仕組みの本が単なるマニュアル化ではなく、意味を理解することを前提にした自発的なオートメーションなことに感動する。以下学んだこと 戦略二流でも実行力1流ならよし。 リーダーに必要なのは徹底力。 無印では危機状況に陥った時は、 内部原因を探る。慢心、おご理、大企業病、焦りからの短期対策、ブランドの弱体、戦略間違い、仕組み風土のない社風。 もちろん新規参入の外部要因もある。 問題点を特定したら構造を探る。 人材は適材適所で育つ。優れたパフォに適する場所へ配置もリーダーの役割。性格診断も使おうね。 MUJIGRAM 業務基準表は「目的を標準化」すること。 機動力のある現場への条件。誰もが実行できる素地を整える。(これは日々の片付けもそう) マニュアルをつくるプロセスこそ大切。全社員が問題点を見つけ解決。 マニュアルはそれを使う人が作る。いいマニュアルは新入社員が読んでも理解できる。 ばらつきがあることで、大企業では最適化されない。 ブランドの衰退につながる。

0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ細分化し、無駄を省き、仕組みをつくる。 理解できても自分で実行できるか、となったら…胃に穴があきそう。

0投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織の目的と現場の声を照らし合わせ、絶えず変化する「生きたマニュアル」が、その組織のマネジメントを超えて文化までも形成する、とのことです。 まるで無印良品は1つの民主国家であり、ムジグラムは憲法のような役割に見えました。 私自身、多少属人化が進む組織に属しており、業務を標準化できたらいいのにと思っていたので、その成功過程を知ることができてよかったです。 マニュアルの書き方についても、真似してます。

0投稿日: 2025.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

しくみが9割とのタイトルどうりMUJIMANUALの有効性を謳った記述がメイン。1日で読む ・経理の仕事を覚えるのに15年掛かると言われた! 11個のカテゴリーを整理し、5年で習得出来るようにした ・アウトレット商品 7店→3店にした 春物は沖縄から投入 秋物は北海道から投入 場所を既設により移すことで見違えるように売れるようになる。 ・重要製品は先行してネットで販売すると売れ量が推測出来る。

0投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ実行95%、戦略5%というように怠惰な会議をして机上の空論で話をして時間を取るのではなく、まずは実行していき、pdcaサイクルを回していき、さらにブラッシュアップしていく必要がある マニュアルは上層部だけで考えるものでは空虚になるため、現場の声を聴いたマニュアルが血の通っているマニュアルになり、さらに作ったのがスタートであり、さらに更新することで時代や流行に合うようになる。

0投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「実行95%、戦略5%」、「戦略に多少誤りがあっても実行力でカバーできる」、「行動が変わって、結果が伴うことで初めて意識が変わる」、「人は2度失敗して初めて学ぶ」といった現場と向き合い続けて来た経験から出る言葉たちがとても参考になった。

0投稿日: 2024.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社の仕組み変えたいなぁ。と再読。 マニュアルみたいなのは、元々そういう部署にいたから好きで、作るのも割と好き。 でも、今の部署だとそんな余裕が無く、なかなかそこまでの事が出来ない。また、無印さんみたいに多店舗あればともかく、一つの事業所だからそこまでやるのも…とも思ってしまう。 段々と大きく、多くなっていくはずだから、今のうちにってのも大事だから徐々にやっていこう。

3投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすい 書いてあることは簡単だけど、実現するためには、労力がめちゃくちゃかかりそう 全てマニュアルにすること マニュアルを周知、更新し続けること その結果、標準化でき、さらにレベルアップできる 焦らず、くさらず、驕らず 二つ目と三つ目が特にまだ出来ていないので、たまに思い出したい

0投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕組みづくり マニュアルはアップデートが重要 大切なのは実行力 誰でもわかることが大事。標準化。 目的を明確にすること あせらず、くさらず、おごらず -莫煩悩- 何かを変化させたい時はカエルを茹でるように もちろんここで読んだことが唯一の正解ではないと思うけれど、こういった本を読んで自分の引き出しをもっと増やしていこうと思った。

0投稿日: 2024.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ今は現場のサブリーダー的な立場で仕事をしているが、これから仕組み化が必要になるなと思い読んでみた。だいたいそうだなと思える内容が多かったので、自分の考えがそう間違いではないことが確認できたと思う。とにかくやりながら考える、実行力が結局はモノを言う、ということかな。上司がやらねば部下はやらない。

0投稿日: 2024.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営とかはわからないし、職種も違うけど、部下に当たる後輩との接し方の中で大事なことを学べた事が一番大きかった。

0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ一言結論:全ての仕事に通じる本質的な部分もなくはないものの、基本的には松井会長の俺すごいだろ伝という印象。 感想:無印良品が業績低迷の時代から現在の地位まで登りつめた改革の立役者である松井会長の組織作りノウハウが書かれています。簡単に言えば「全てをマニュアル化し、業務を標準化する」を徹底するのがこの方のポリシーのようですので、それが無印良品においてどのように成功しているか基本描かれます。日本的な無駄の多い組織体制を嫌い、本質的なことにフォーカスした考え方は確かに共感できるものがありました。 ですが、このいわゆるマニュアル化至上主義とも言える方法が成功しているのはこの仕組みと無印良品のブランディングがただマッチしている結果じゃないでしょうか。接客に価値を置いた業態だとそうはいかないように思うので、ビジネス本として汎用性が高いかと言われると疑問です。 加えて、そもそもの話、業務の標準化は別に新しい考えではありませんしその他本文でドヤ顔で太字になっているノウハウらしきものも特にビジネスシーンでは当たり前のことばかりでは?(情報の共有、とか挨拶をしっかりするとか) 以前はそれすらできていなかったんだぜという事情もおありなのでしょうが、全体から感じるメッセージは「ここまで改革した俺頑張ったよね」です。 一部、個人的にはそれはどうなん?という部分もありました。例えば反対勢力は力でねじ伏せないといけないこともあるとか、仕事とは生きがいである、とか。何にせよこの本はあくまで無印良品という一事例を改革者目線で語った本であり、ビジネス本としての標準化には残念ながらなっていないんじゃないかなと思います。

0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ業績回復の鍵はマニュアルだった。 マニュアルを作る事、それもあらゆる行動に対しても、見える化し標準化する徹底ぶり。 とかくマニュアル作成が目的化してしまいがちで、持つイメージも受動的であるが、著者はそれを払拭し会社の文化にまで昇華している。 作って終わりではなく常にアップデートできないか意識することは、考えて行動している証拠であり生き生きと血の通ったものになる。 コミュニケーションのツールにもなりそうで改めて自分の周りから仕組み化してみよう。 行動に合わせたシステムか、システムに合わせた行動かは大きな違いとなる。

0投稿日: 2023.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログリーダーの人は一度目を通したら参考になる点はあるかと思います。無印がいかにV字回復してきたか、どのような考えで改善したかが、自分に置き換えて取り入れられる部分はあるかもしれない。 実行力の大切さ、問題の見える化、努力が成果に結びつく方法がなどなど、、

0投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2017年に購入していた積読本。 当時の私は、どうして仕事が進まないのか、残業を減らせないか悩んでいたんです。 昼休みに書店をぶらつき、自分がよく利用する無印はどんな取り組みをしているんだろう、と手に取ったのがきっかけでした。 当時は神保町で働いていたので、お昼休みに本屋に行くのが息抜きだったなあ。なつかしい。 少し前に読んだので、記憶は朧気ですが、 経営者としての判断と言い切り、 そしてとにかくマニュアルは命なんだな、と。 「仕組みに納得して、実行するうちに、人の意識は自動的に変わっていくもの」 「経営にまぐれはない」 「本部だけでつくったら現場では役に立たないマニュアルになり、現場だけでつくったら費用対効果が悪いマニュアルになる可能性があります」 「同質の人間同士がいくら議論しても、新しい知恵は出てこない」 「自分の器以上には、組織はよくならないのだ」 「部分最適の累積は、全体最適にはならない」 マニュアルの具体的な部分や骨子も書いてくれていますが、それよりも印象的だったのは、著者の経営に対する考え方でした。 ノウハウをマニュアルに落とし込むって結構大変だと思うけど、大事ですよね。私もいま転職したばかりですが、マニュアルに助けられています。

0投稿日: 2023.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ小売の常識と思われることを体形立てて書かれている。分かっているが出来ていない。これを実直に遂行された松井さんも社員さんも凄いと思う。この本から10年経ちさらに無印良品は進化しているのだろう。

0投稿日: 2023.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前からどの無印に行っても同じような雰囲気だと感じていたが、この本を読んでそのことに納得した。 どの店舗も「無印良品」感があることは当たり前ではなく、徹底して作られたマニュアルによるものだった。

0投稿日: 2022.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本はとても興味深く楽しんで読むことができました。 またこの本を読んで思ったのは、前職で会社で取り組もうとしていたのはこの本の内容だったのではないかということです。それくらい似ている内容がありました。もちろん全てが一緒ではないのですが。その取り組まなかった部分がうまく仕組み化を取り入れられていない理由だったのかもしれないとも感じました。 その一方で、この本を先に読んでいれば、もう少し協力的に取り組めたのかなとか、もう少し経営側の立場に寄り添ってもよかったのかなとか自分を省みる機会になりました。 いずれにせよ、どの企業でも見える化、仕組み化は大きな課題だと思います。特にこれから働ける人間が限られてくるため、ここを明確に取り組めるかが鍵なのかと感じました。 私も個人ベースにはなってしまいますが、マニュアル作りに取り組んでいこうと思います。

1投稿日: 2022.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ大好きな無印に関連する本だったので手にとってみました。無印流、社員を育てていく、会社を運営していくHowToの真髄がここに書かれています。 なんとなくじゃない、計算されたあの雰囲気なんだな、無印を選んでよかったなと思う雑貨類が多い事にも納得です。 私はただの会社員だけど、自分の家事や人生に活かしてみとうと思いました(^^) 文章読みやすいのでオススメ^_^

1投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ

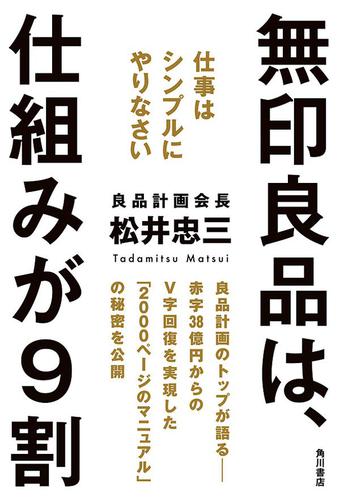

powered by ブクログ無印良品の2つのマニュアル ・MUJIGRAM:店舗向け ・業務基準書:本部、本店業務向け 無印良品をV字回復させたのは、仕組みづくりであり、無印良品の復活の原動力になったとしております。 「努力を成果に結びつける仕組み」「経験と勘を蓄積する仕組み」「ムダを徹底的に省く仕組み」の3つです。 気になったことは次のとおりです。 ・この2つのマニュアルにすべての仕事のノウハウが書かれています。 ・マニュアルの各項目の最初には、何のためにその作業を行うのか、「作業の意味・目的」がかいてあります。これは「どのように行動するか」だけでなく「何を実現するか」という仕事の軸をぶれさせないためです。 ・どんな作業にも、「うまくいく法則」があります。それを見つけ、標準化するのです。 ・「それくらい、口でいえばわかるのでは?」と思われることまで明文化する。⇒細部は往々にして、個人個人で判断してやってしまいがちです。だから、社内で統一することが難しい。マニュアルにする必要があるゆえんです。 ・現場では、毎日のように問題点あ改善点が発見され、マニュアルは毎月、更新されていきます ・担当者がやめたら、また一からスキルを構築し直さなければならなかった。⇒マニュアルを整備し、徹底的に見える化を図りました。 ・無印良品では、「実行95%、計画5%」 議論をしただけでやった気になっていませんか。だから、私の会社には議論は似合わない。 ・はじめた当時は、店長の数だけ、店づくりのパターンがあった。それは店長のノウハウであって、スタッフには何も残されていなかった。店のやっていることがバラバラであれば、お客様に満足いただける環境や商品を提供できません。 ・無印良品の業績が悪化した理由はなにか。6つの内部要因 ①慢心、おごり、②大企業病、③焦りからくる短期的な対策、④ブランドの弱体化、⑤戦略の間違い、⑥仕組みと風土をつくらないままの社長交代 ・問題の本質を見極めるために、何度も店に足を運び、社内の意見を聞きました。まず問題点を見つけること。そして問題点を特定したら、その構造を探ります。それを新たな仕組みに置き換えること。そうしなければ、組織の体質を変えることができない ・いきなりの意識改革は難しい。反対者を改革の体制に組み込んで、ゆでかえるのように、改革をすすめていく。仕組みに納得して、実行するうちに人の意識は自動的に変わっていく ・顧客からのクレームも、社員からのリクエストも実際に役立ててこそ、本当の宝になります。そう考えると、どの企業にも、アイデアの宝が山ほどうまっているのではないでしょうか。 ・優秀な人材は簡単には集まってくるものではない、だから、育てる仕組みをつくる ・人は1度の失敗からは学ばない。2度失敗してようやく学ぶものです ・ものごとは7割できていればよし、あとの3割は走りながら考えないと間に合わない ・だれにでもわかるようにするには、いい例と悪い例を明示すれば、何がわるいのかが一目両然とする ・リアルタイムで改善する ・クレームの一次対応 ①限定的な謝罪 ②お客様の話をよく聞く ③ポイントをメモする ④問題を把握する ⑤復唱する ・社員自身が満足する商品をそろえる ・2つの選択があった場合は、あえて難しい選択肢を選ぶ ・見える化はやるときめたら徹底的にやらなければなりません。 ・提案書はA4 1枚 両面 「改革は一朝一夕ではできませんが、あせらず、くさらず、おごらずに進めていけば、いつか自分の信じる道へとつながっていくでしょう」が結論です。 目次は次の通りです。 はじめに 序章 なぜ無印良品には2000ページの”マニュアル”があるのか 1章 売上とモチベーションが「V字回復する」仕組み 2章 決まったことを、決まったとおり、キチンとやる 3章 会社を強くするための「シンプルで、簡単なこと」 4章 この仕組みで「生産性を3倍にできる」 5章 自分の仕事を「仕組み化する力」をつくろう おわりに

11投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り仕組みやマニュアルに関する考え方や取り組み方がギュッと詰まった内容。 私自身、人の事は俯瞰的に整理できるものの、自身の事に関しての棚卸が出来ず、 明確な弱みとして感じていましたが、 散りばめられたヒントになるようなお話を踏まえ、 日常生活に落とし込み、実践してみようと思いました。

10投稿日: 2022.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ20220427 マニュアル=自分の仕事の言語化、問題発見の一つとしてしようできるもの 幕煩悩‥ 煩悩することなかれ、迷わず、悩まず 目の前のことに取り組め あせらず、おごらず、くさらず 着実に進んで行こうと思う26歳の夜でした

1投稿日: 2022.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルを作るというのは実践している企業も多いと思う。しかし、それを最低月1は見直し、アップデートできているというのが無印良品の強さなんだろうなあと思った。マニュアルを統括する部門があるというのが驚き。標準なくして改善なしという言葉が心に響いた。

3投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社はスター社員ではなく、組織で戦う。改善の自動化を目指す。ハウツーじゃなくて、マインドセットをしてくれる本です。管理職の方におすすめです。

0投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品が不振から脱却した要因を引き合いに出しながら、中間管理職以上を対象にしたリーダーシップ解説書。 少し前にどうやって復活できたのか気になっていたので、図書館で偶然本書に出会えて良かったです。 おそらく本書に記載されていないところでオオナタを振るった結果もあっての復活だとは思いますが、仕組みづくりの重要性は納得のいくところが多かったです。 自分の仕事にも落とし込める要素がたくさんあったので、実践できるところは積極的にチャレンジしてみたいです。とにかくマニュアル化できるところはマニュアル化して、ルーティン業務を平準化するところから。その上で業務に付加価値を乗せていけばきっとうまいサイクルが回り始める。はず。。

0投稿日: 2022.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社でのナレッジマネジメントの勉強用に読みました 仕事の全てをマニュアルにすることで、成果が安定し、判断に迷ったりしない、属人化の解消、新たな改善点が見えたり、と具体例が示されていた

0投稿日: 2021.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

マニュアルを現場(ボトムアップ)と本部(トップダウン)の共通言語としてコミュニケーションのツール化させていくための本と言える。 ただ、紙ベースであることがもったいないと思った。 社員向けヘルプサイトあるいはアプリ化させることでコミュニケーション・ツールからコミュニケーション・プラットフォームへ進化させることができる。 こうすることで「キッカケ→ルーチン(マニュアルにアクセスして内容理解して行動)→報酬」の習慣ループを定量的に蓄積できる。ここでマニュアル作成チームは社員のUXカイゼンのサイクルをより効果的に回すことができそう。

0投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分のマニュアルを作ろうが、響きました。 目の前の事をコツコツとやる事が重要。わかっているけど、それが出来ないのから、変われないんだよな。

0投稿日: 2021.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ短いのでサクッと読めました。本書で無印良品のマニュアル『ムジグラム』について多く取り上げられており、形骸化しやすいマニュアルを生きたマニュアルにするノウハウが記されていました。シンプルな仕事の仕方で、参考にしていきたいと思います。

0投稿日: 2021.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ良品計画の会長によるビジネスにおけいて、如何に仕組みが重要であるのか?について書かれた内容。 著者の良品計画という会社をグローバルに成長させた功績は大きいが、 その裏にあるものが「仕組み」にあったのだという点が、様々な事例に基づき、理解できた一冊。 本書を読んで、「仕組み」を考える上で押さえるべきポイントは、 ・その理由や背景をキチンと理解させること ・締め切りが誰でもわかるようにすること ・色々な意見(他社含む)を取り入れ、常に改善し続けること と考える。 強い会社は、結局実行力のある会社と本書に書かれていた。 もちろん、やる気をいかに維持継続してもらい、それを推進力として進めるかも重要と考えるが、 「仕組み」を上手に用いて、過度に、そして常に意識し続けずとも、物事が回るようにすることも重要。 この「仕組み」をまずは作っていくことにもっと注力していく。

0投稿日: 2021.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ似た形態の企業なので、めちゃくちゃ参考になりました! 生きたマニュアルにするための徹底的な工夫がすごい。 会社の人すべてに読んでほしい。

0投稿日: 2021.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルは無味乾燥なものではなく、業務改善するための手段、ということに感銘を受けた。ほかにも、仕事に役立つことが凝縮されていると思う。

0投稿日: 2021.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ社内で最適化というフレーズが最近よく使われていましたが、最適化は、まず標準化しなければ成り立たないことが、よくわかりました。 また、新しい仕組みを浸透させるには、例えシンプル、簡単なことでも、時間も根気も覚悟も必要だということが、とても理解できた

0投稿日: 2021.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕組みかとマニュアル作成の概念や考え方が書かれているが、具体的な方法はない。 既にマニュアルが大切だと感じている人が読んでも内容は薄いと感じるかも。

0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすい本。無印良品はマニュアルを作り標準化することで仕事を仕組み化している。商品もそうだが、シンプルを突き詰めているように感じた。自分用のマニュアルを作って、日々改善していく中で自分自身を変化させていこうと思う。

0投稿日: 2021.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動を変えれば、人の意識は変わっていく。著者のこのポリシーを本の中で繰り返し感じた。ゆでガエル方式での改革も発想は同じだと思う。そして題名にあるように、仕組みによって行動を変えることが改革の起点であり重要なポイントなのだと理解した。あと行動を“徹底”することもポイントだと思った。今の自分にはとても興味深かった。

0投稿日: 2021.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルの重要性がよくわかった。 仕事も何のためにしてるかがわからないとやる気が出ず生産性が落ちてしまう。マニュアルに目的を書けば業務についてのやる気も変わると思った。また、担当者ベースで業務効率が全く変わってくるのもマニュアルを作れば解決することがわかった。 自分の仕事でもマニュアルを作成し、更新していくことで部署のレベルを上げていけると思った。

0投稿日: 2021.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログできる社員を雇う…のではなく、全員ができるような仕組みにするというのが素晴らしい! 全てマニュアル化されてるというのもいいです! 無印で働いてみたくなりました(笑)

0投稿日: 2021.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1,マニュアル化のメリット ①判断力をあげる ②目的の軸がぶれない 2,マニュアルによる制限により効率をあげる 3,評価基準を統一できる 4,個人の能力に左右されない一貫した結果が出せる 5,反対勢力は対抗せずむしろ協力させることで茹でガエル式に染め上げる 6,行動のデッドを決めて共有する

0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品のV字回復を実現した取り組みを紹介している本 マニュアルの目的や、リーダーの心構えなど参考になります

0投稿日: 2021.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「無印良品は、仕組みが9割」 1.購読動機 身近なブランドであり、また、最近はカレーの多様性ある売り場づくりという発信力がある会社でもあるから。 2.本書 2013年出版ですので、古さはあります。 ただし、多店舗運営、雇用に流動性ある場合には気づきが多い書籍かとも判断します。 3.無印良品がなぜ仕組み? 業績悪化時、リストラ着手。優秀な店長が離脱。店舗運営の標準化が必要であったため。 4.どんな仕組み? 店舗の運営マニュアル。 たとえば、朝礼、マネキンの着せ替え、POPまで幅広く存在します。 5.仕組みに記載の内容 初出勤のアルバイトが読んでわかる、行動できるレベル。 朝礼とは?定義目的 誰がやるのか? いつやるのか? どのようにやるのか? を記載。 6.無印良品の強さから転用したいこと。 ①率の経営 額ではなく、率でみる。 ②現場の意見採用 店員が売りたい製品1つ選択。 好きに売り場を作らせてみる。 →やりたいを採用。 ③実行力 会議の終わりは決める。 いつまでに、だれが、何を。 →記録、更新。 ④良い事例、悪い事例 ふたつ取り上げることで理解が促進される。

14投稿日: 2021.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【学んだこと】 ・戦略より実行力 ・マニュアルを作り上げるプロセスが重要。全スタッフが問題点を見つけて改善していく姿勢を持ってもらうのが目的。 ・マニュアルは、業務の目的を入れる→業務のあり方や必要性までみえてくる。 ・意識改革とは、人の性格を変えるのでなく、仕組みを変えることで自然と実現する。 ・仕事のデッドラインを見える化する。 締め切り、指示、連絡、議事録 【全体の感想】 無印でさえ、仕組み化されていない時代があったことに驚き。 挨拶する、ということさえも仕組み化するとは! 業務引き継ぎをスムーズにするために、マニュアルを作ること、マニュアルに目的を入れること、など早速取り入れたい。

0投稿日: 2021.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ誰がやってもブレない(感覚的ではない)形、マニュアルが大切。完成形ではなく日々時代に合った更新が必要であるということ。

0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品を愛しているので、読んでみました。 「業務はすべてマニュアル化して、誰でも簡単に身に着けられるようにするべし」という内容。 なるほどと思わせる説得力があります。新人教育にもマニュアルがあると、確かに教える方は便利だし、教え漏れがなくていいと思いました。

0投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織でマニュアルを作ること、更にそれを常に現場の声をもとにアップデートしていくことの大切さがわかる。会社を変えていくにはまず仕組みから変えていくのも一つ。今自分が会社でしていくことの参考になった本。

0投稿日: 2020.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名の通りの本だなっていうのが率直な感想。 それ以上でも、それ以下でもなくただただそれだけっていう感じ。 仕組みの組み立て方の参考になることもあるかもしれないけど やっぱり筆者の経験談ばかりの内容の本は、あくまでそれまでな感じがある。 悪くはないけれど、もう一歩かな?

1投稿日: 2020.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

マニュアル作りの仕事のために読んだ。マニュアルの本質、意味とは何かを考えさせてくれる良書。 マニュアル通りにしか動けない人は思考停止になってしまうとマニュアルを批判する人もいるけれども、無印良品は、「マニュアルによって仕事を明文化することで、仕事の標準化が出来、さらにPDCAサイクルを回し進化し続けることが出来る」という。 マニュアル作成で大事なことは本書でいくつか取り上げられていたが、私が個人的に業務の中で実感し最も共感したのは下記の2点。 ①マニュアルをつくる際には、現場主体で作り上げる。現場を知らない人が作っても使えないマニュアルになる。 ②更新し続ける。改善点があればボトムから吸い上げマニュアルに反映させる仕組みを作ることが重要。その仕組みがなければ、現場は能動的に動かず、さらに今にそぐわない過去の遺物になってしまう。

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「実行力が一流の企業が勝つ」という信念 当時のスローガンは「実行九五パーセント、計画五パーセント」 「努力を成果に結びつける仕組み」を作るための行動的、主体的なマニュアル作成 ①経験と知恵の共有:成果に繋がりやすい ②改善を繰り返して組織をアップデートさせる:変化に対応する ③社員の効率化:モチベーションの向上 ④理念の統一:ビジョン共有とコミュニケーションの活性化 ⑤仕事の本質を見ん出す:目的を明確にする ☆結果的仕組化 ・シンプルに仕事ができる仕組み ⇒ 無駄な作業はなくなります。 ・情報を共有する仕組み ⇒ 変化に対応できる ・残業が許されない仕組み ⇒ 自然と生産性が上がります。 ①「標準なくして、改善なし」:標準化=文化形成、ビジョンの共有 それは、「誰が指導しても同じことを教えられるようにすること」です。 マニュアルづくりとは、仕事の標準化である。 まず標準をつくらないうちに改善しようとしても、迷走するだけ。 意思統一の重要性 ②「上司の背中だけを見て育つ」文化との決別=主体性と自律化 変化の速い現代においては、上司と部下の一子相伝的なじっくり育てる時間がとれない。 マニュアルという目に見える形にすることで、効率的な指導も可能になる。 ③「仕事の本質」を見直せる=WHYと目的の意識 マニュアルをつくる段階で、ひとつひとつの作業を見直すことができる。 自分の仕事を改めて考えるうちに、「どのように働くか」「何のために働くか」 作業の意味を深く考え直すことは、組織体質を根本的にかえるきっかけともなる。 ☆実行力のある組織とは? 問題点を特定したら、その構造を探ります。 必ずどこかにその問題を生む構造があるからです。 「景気が悪くなったから」「社員のやる気が足りないから」 抽象的な漠然とした理由で問題が起きるのではありません。 そこで問題を探るのをやめてしまったら思考停止 ・問題の構造を見つけたら、それを新たな仕組みに置き換える。 そうすることで組織の体質は変わり、実行力のある組織になるのです。 ☆軌道に乗るまで5年かかっている MUJIGRAMも軌道に乗るまでは五年ほどかかりました。 遠い道にこそ、真理があるのです。 これは私の信念の一つですが、 迷ったときは大変な道を選ぶと、結果的に正しい道を歩めます。

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の仕事においても「仕組み化」の大切さは日々感じていたけど、ここまで徹底して取り組んでいるのは秀逸だと思った。「仕組み化」を仕事にも日時生活にも取り入れていきたい。

0投稿日: 2020.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事の標準化の必要性と具体化を説いた本。 マニュアル作るのって結構しんどい。それを会社で仕組みできるって素晴らしい。 母集団がある程度賢くないと、続かないよな〜。

0投稿日: 2020.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルの必要性、作り方がわかったが浸透させる方法が薄かった 個人の経験、勘を共有して誰でも同じ仕事ができるようにうちでも実施したい

0投稿日: 2020.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事にすごく参考になる本!職場で回覧したい。 が、無印の定員さんて、事前注文の品を取ってくるのがすごく時間かかったり、いまいちこの本のようなサービスが感じられないのは何故?

0投稿日: 2020.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕組み化、マニュアル化が大事なのはとてもわかる。無印良品のすごさはそのクオリティの高さだと思う。美しいマニュアルが人と商品を育てている。そのマニュアルに徹底的に従わせるのはどうやってるんだろう。

0投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営論などの理論的な話ではなく、組織の動かし方などの現場感について大変参考になりました。人を変えるのは性格ではなく、行動を変えること重要で、そのために仕組みを整えることがポイントなのだなと思います。経営という観点だけでなく、自分が所属しているグループの行動を変えるという視点でも大変参考になる本でした。

0投稿日: 2020.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログどこの無印に行っても「無印らしさ」を感じるのは徹底した仕組み作りにある。 仕組みやマニュアルと言うと、今の時代毛嫌いする人は多いような気もするが、みんなが共通認識をもっているルールやきまりはあった方が良いと個人的には思う。 そして大事なのは、この本でも書いてあるように、一部の人たちがそれらを決めるのではなく、当事者の意見をしっかりと聞いて全員が納得できるものを目指してブラッシュアップしていくこと。 この辺は教室でも参考にしたい。

0投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「仕組みに納得して実行していくうちに 人の意識は自動的に変わっていく」 全員がルールの中で自由に過ごすための ルールを明文化することは大事なのかもしれない。 暗黙の了解で人が動くことを当たり前に してはならないとこは、頭に置いておきたい。

0投稿日: 2019.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

マニュアルを作り、血の通った運用を行うことで、企業のノウハウを蓄積していく。マニュアルをシステムとして活用する好事例。自分のものを作ってみたい。 ・マニュアルは無機質なものではなく、仕事のなぜを明文化し、社員が同じ目的の元に仕事を行うもの ・残業時間のデッドラインを決める ・社員からどうすれば残業時間がなくなるか募集して、仕組みを変えていく

0投稿日: 2019.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ優れたマニュアルを作り出し、更新し続けている企業で、市場から消えた例を終ぞ聞いたことがない。それはマニュアルが「マニュアルは社員やスタッフの行動を制限するためにつくっているのではなく、マニュアルをつくり上げるプロセスが重要で、全社員、全スタッフで問題点を見つけて改善していく姿勢を持つことが目的」だからである。マニュアルそのものに、改善、更新、新規性が仕組みとして内包されているのだ。それは決して高度な作業ではない、しかし、あきれるほどに手間がかかる。誰もができることだが、なかなかやり続けることができない。

0投稿日: 2019.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品が取り組んできたMUJIGRAMを中心に、どのようにい組織を変えて、赤字を減らしたかという話が展開される。マニュアルの大切さを述べているが、ただのマニュアルではなく、「生きたマニュアル」でないと意味がないと力説。組織制度なども自社だ考えたものだけではなく、他社・他者のものを参考にしてきたそう。同じような質の人間ばかり集まってもアイデアは浮かばない。経験から来る本質的な部分も説明されている。組織改革、経営、部下の使い方など無印良品のやり方は参考の一つになると思う。

0投稿日: 2019.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本書では、組織を管理するためには、徹底したマニュアルでの管理が重要であるとされていた。 自分も本書の主張には賛成の立場である。 その理由としてバイトでの出来事を挙げていきたい。 自分はスーパーでレジ打ちのアルバイトをしているのだが、レジが故障した際に店長を呼んで点検をしないといけない。 それは点検のマニュアルが整備されていないためであり、自分はその一連の流れにとても効率の悪さを感じた。 本書ではマニュアルを作成し、それを常にアップデートすることは 業務を円滑に進め、誰もが会社に貢献出来るシステムを作り出すことに繋がると書いてある。 しかし、自分は完全マニュアル化のデメリットも挙げていきたい 確かに、業務のマニュアルは社長視点からすれば最も重要で、効率よく利益を生み出すシステムだろう。 自分はここで、働く社員に喜びはあるのかと考えた。 昇進した先の部署でマニュアルが整っている。 自分の意見が直ぐにマニュアルに反映されるというシステムは一見働きやすい環境になるだろう。 しかし、マニュアルという縛りを設けることで一番効率を出せる方法に自分を強制アップデートされるということなのだ。 それが果たして、各社員の幸福の追求に役立てているのか自分は判断することが難しく 企業の喜びは必ずしも社員の喜びに結びつかないのでは無いかと考えた。

0投稿日: 2019.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

多くの方のためになる良本!! 仕組みがあれば標準品質を担保できる。 とくに人の出入りが激しい世界だから、教育コストを削減できる質の高い具体的でリアルタイムにアップデートするマニュアルは必要。 将来のデータを用いた予測のためにも「マニュアル・データ化・仕組み化」の重要性を再認識しました! ・おすすめ ・新社会人が基礎や仕事への取り組み方を学ぶため ・リーダーがチームをドライブさせるため ・経営者が会社の業績をあげるため

0投稿日: 2019.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ★とにかく実行★現場の意見を常に反映して詳細なマニュアルを更新し続けているのだと単純に思っていたが、数段上の話だった。「実行95%、計画5%」と掲げるように、マニュアルを整備したのは実行を容易にさせるため。自己の裁量や工夫で仕事をしていた人からは当然ながら反発があるが、「あなたの優れた手法を共有したい」といった感じで、(著者の言う「ゆでガエル方式」で)巻き込んでいく。ただ普通は自分のノウハウを明かさないだろうから、そこを乗り越えるだけの人を巻き込む力があるのだろう。個人の勘や経験ではなく、データとして組織に仕事を紐づけることで、人が変わっても業務が続く。商談メモの共有など素晴らしい。 マニュアルも想像以上に精緻だった。仕事を「何・なぜ・いつ・なぜか」で定義する。「どう教えるか」もマニュアルになっている。人材育成を業務に位置付けているのは素晴らしい。 マニュアル作成の例として挙げた「部下に注意する」にも納得した。準備として「なるべく二人きりで」「別室が望ましい」、態度として「腕や足を組まない」「作業しながら出なく向かい合う」「相手が立っていれば立つ、座れば座る」「感情的にならない。深呼吸や席を立ち気持ちを落ち着ける」、手順として「まず話を聞く。途中で遮らない」「自分がどう感じたかを伝える(NGワードは<真剣さが足りない><何度同じことを言わせるんだ>)「相手がどう思っているか尋ねる。批判せず受け止める」「どう改善すべきが部下に考えさせる。自分で言っては部下は自ら解決しようとしなくなる」。ここまで細かくリストアップするのか。 こうした内容は暗黙知だが、整理していればチェックリストにもなる。しかし、答えを言わずに考えさせるだけなのは時間がかかりフラストレーションもたまりそうだな。 また、自分(上司)がどう感じたかを伝える際のNGワードで<もっとできると思ってたんだけど>とあったが、自分が言われた言葉で一番こたえたのがこれで、逆に発奮した記憶がある。人により差もあるのだろう。

0投稿日: 2019.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ「マニュアル」に対する認識が変わります。本書のポイントはそこじゃないんだけど、全ての仕事、そして仕事ではない行動、例えば家事等もマニュアル化する事で、誰もがスムーズに行え無駄も減る。無印のマニュアルはルーチン化、ただそれに従うだけのものではない、マニュアルは実際動く人が作り、常にアップデートされる。こうする事で、仕事の質が誰がやっても向上し、仕事に「血液」が流れる…自分ごととして取り込む姿勢、仕事の質を全体的に底上げする、経営者目線で、地味なんだけどすごいところに目を付けたなあ。ご本人もおっしゃってます。時間はかかるし地味な取り組みだけど、一番効いてくる。なぜなら社員全員の姿勢が変わるから。 うちの会社にも必要!と人に言っても動かないから、小さなところから自分で試してみる。 あせらず、くさらず、おごらず。素晴らしい社長さんです。

0投稿日: 2019.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ細部までマニュアル化すること、仕組みを作ることで実行力を上げる。 大事なのは戦略よりも実行力。 新人でも誰もがわかるようにマニュアル化する。 無印初の赤字の時に就任し、V字回復したた社長の言うことだけあって、重みがある。

0投稿日: 2019.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読みやすく、とても面白かった。当たり前だけれど、具体例を挙げられ指摘され、腑に落ちて反省すること多々。時々読み返すべきかも。静岡県出身、松井忠三氏。 以下、ネタバレあり。 ・仕組化する。仕組化は固定的ではなく、流動的にアップデートされる仕組みに。 ・「あなたのやり方、”最新版”になってますか。」 ・ただなんとなくやっている業務こそマニュアルをつくる。「なぜ」するのか明確に。改善点が見えてくる。 ・「実行力95%、計画5%」、「走りながら考えないと間に合わない。」 ・「育てる仕組みを作る」 つまり、マニュアル化するというのは、それについて深く追究するということ。 この本から自分に還元すべき最大は、「実行力95%」、この点。

0投稿日: 2019.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルを作成することの大事さがわかった。自分の職場でもマニュアル作成が一部の業務で行われているが、血の通ってないマニュアルだから抵抗あるのかもと感じた。

0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ好んで利用している無印良品。マニュアルが「ムジグラム」という名前が運用されているとのこと。参考にしたいが、この会社では、この「ムジグラム」を管理する部署を設けているとのこと。どう導入したものか。

0投稿日: 2019.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に几帳面で、仕組みづくりがうまいが、整理ベタ社員にはたまらないだろう。 ただ、ここまで徹底できるのは、ある意味「店舗販売」形式だからなのではないかと思っていたが、「社員教育の仕方」「開発の仕方」など本部機能のマニュアルまで作ってしまうところがすごい。 ・経営は実行→書籍 ・社員同士で丁寧に議論して方向性を決めるのではなく、方向はトップが決め、方向が定まったら全エネルギーを注ぐような身軽さを持っていなければならない ・問題が特定したら、その構造を探る。必ずどこかにその問題を生む構造があるから。 ・生きたマニュアルを作るには、時間がかかったとしても自分たちの手で一から作り上げるしかない。 ・足りない知恵は他社から借りる。特に販管費の低い中小企業から。 ・もし無口な社員に積極的にコミュニケーションをとってもらいたいなら、その重要性を説明したり、責めるのではなく、その部下が毎日周囲に声をかけないと業務が進まないような仕組みを用意すべし

0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ業績不振時に行った第一が仕組み作りとのこと。 人を育てる仕組みもまた大切である。 人を変える。のではなく仕組みを作る。 決まったことを決まった通り、キチンとやる。経験と勘を排除する。 未来はリスクを取らない限り開かない。 チャレンジしなくなった時に、リーダーの資質はなくなる。 部下が簡単な方法ばかりを選び、冒険をしないのは、リーダーがそういった決断ばかりをしているからだろう。 自分の仕事のみならず、生活にもマニュアルを設け仕組み化する。

0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品には2000ページもあるマニュアルがある。 マニュアルという言葉は形式ばった古臭い頭の固いやり方というイメージがあるが無印のマニュアルは一味も二味も違う。 何よりマニュアルが常に書き換えられているというのが素晴らしい。 誰でも同じやり方で一定以上の仕事をこなせるようになるためのマニュアル作りというのはとても納得できた。 これは武道で言えば「型」のようなものなのかもしれない。 大変、面白かったです。

0投稿日: 2018.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品のMUJIブランドは、世界を席巻する。 そんなMU(JIも一時期、会社はつぶれるのではという危機的状況にあった。 それを、仕組み(マニュアル)を作成し、どの店舗でも誰が見てもわかるルールを作成した。 業績はV字回復 マニュアルは、固定すると、ものを考えないマニュアル人間を生むといわれる。 それは、マニュアルを使わされているから・・ MUJIのマニュアルは、社員全員が、作成に参加し、日々更新されていく。 参加型の仕組みは、社員の心にしっかり浸透する。 人は変われる、組織は変われる やるかやらないかだけ

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ【コメント・感想】 「仕組みづくり」のHow toを知りたく読んだが、マネジメントや人材育成など経営の本に近い気がした。経営戦略の一つとしての仕組みづくりだから、それもそうなのかもしれないが、少し期待と違った。仕事の仕方の本としては参考になるのかも。

0投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品の業績を回復させた現会長の経営手法。仕事の見える化を推進しあらゆる業務にマニュアルを作りその改善を続ける。目新しいものではないがトップによるその徹底ぶりが成功要因だろう。2000ページもの店舗用MUJIGRAMに本部業務の業務基準書が日々進化しているという。仕組み化して生産性を上げる事の意義は重々理解しているつもりだが、どのレベルまでの汎用性というか理解しやすいレベルを求めるかで実行の負荷が大きく変化するのと、あまり徹底すると改善は進むものの大転換がしづらくなる点が難しい。大変参考になった。惜しむらくは本部機能にこれを浸透させる難しさについてもう少し情報を開示して欲しかったなぁ。

0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ学んだこと。 自分の仕事を振り返る際に、見える化=仕組み化 することで問題点や改善点の洗い出し、PDCAによる向上につながる。何かやる時に、何・なぜ・いつ・誰がを意識してコミュニケーションしていく。 コミュニケーションもフィードバックまで行うのが大事とともに、トップダウンの伝達ではなく、自分で考えさせるコミュニケーションの仕方が大事。

0投稿日: 2018.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ良品企画の業務基準が生まれた背景、その目的や実行力を高める工夫などが惜しみなく紹介されています。仕組み化と実行力という、シンプルかつ重要な要素について学べる一冊でした。

0投稿日: 2018.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕組みをつくること (そしてアップデートし続けること、 つまり仕組みを意識し続けること)は、 意思決定力をあげるために大事なことだと思う。 無駄を減らすことは、効率を上げること。

0投稿日: 2018.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログボトムアップで作成したマニュアルを頻繁に更新し続けることを推奨した本。自分の勤務先では、総じて本社で作られるため、興味深かった。

0投稿日: 2018.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

これも上司のススメで読んだ。 結局、仕事の効率化を図りましょう、リーダーが方針を決めて、ボトムアップで方針に向かって行きましょう。 ・・・的な? 明快で単純な仕組み作りはすごく参考になりました。うん、自分なりにそうやろうと頑張っていたところなんだけれど・・色々とある障壁をどうクリアしたらいいのか、それはもうこんな指南書読んでたって正解はないよねえ。

0投稿日: 2018.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ営業プロセスの改善を発表するイベントで出会った書籍。 仕組み化というキーワードに惹かれて購入。 現在、取り組んでいるプロジェクトに通ずる内容だった。 マニュアルというと何と無く無思考のようなネガティブな印象をうけるが、手順化、標準化というとポジティブになる。要は、誰でも同じ事が出来るようにする為の仕組み化と、それを絶えず高次に改善していくPDCAをまわす重要性と感じた。 この書籍も、誰にも読んでみて欲しい良書。

0投稿日: 2018.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品(というか良品計画)の社長が書いた無印のマニュアル本。会社において標準化・マニュアル化を徹底すると業績が上がるよ、という事が書いてあるのですが、明日から使えるアイデア満載で非常に楽しい。もうちょっと具体的なマニュアルの書き方を読みたいところだけど、企業秘密な面もあるだろうし、著者が書いているとおり「会社毎に最適なマニュアルは違う」というのも事実なので、色々と模索しながら仕事のマニュアルを作ってみたいな、と思った。

0投稿日: 2017.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ職場の人から聞いて、手にとってみました。 かなり読み易く、有名な無印良品の経営者の実践経営書です。 当初、"仕組み"とか"マニュアル"という単語が多発し、ハテナマークが頭の中を駆け巡りましたが、企業活動の心構えや実践ノウハウを説いており、ホッと一息。 内容について、斬新さは特に感じませんでしたが、ベーシックな部分を大切にしており、我が身を振り返る意味で、たいへん有益でした。 ポイントは、"実行力"と"シンプル"と"たゆまぬカイゼン"と捉えました。 確かに綿密な計画(戦略)よりも、行動して成果をださない限り、企業の持続的発展は望めない。 何事もシンプルにする事は、従業員の会社ビジョンの理解と、コミュニケーション円滑化による組織力向上を促す。 企業行動を仕組みに落としこみ、その仕組みを日々バージョンアップすることが、継続的カイゼンそのものである。 著者は、徹底的な仕組み作りを通じて、全社員に経営ビジョンの浸透を図り、形式知化による底上げと持続的発展を志向しているのではと感じた。 トヨタの"自工程完結"の、良品計画版 経営論。なかなか興味深かったです。

0投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦略を考える事は重要だが、実行に移せなければ意味が無い。 無印は2000ページのマニュアルがある。=仕事の標準化・効率を上げる・勝ち続ける仕組みづくり。 標準がなければ改善なし。 仕組み作りが大切。 各店舗の店長の考えで商品陳列を行っていると、各店バラバラ。 マルアイも同様か。 暗黙の了解によって成り立っていた業務の問題点が見えてきた。 問題の見える化。 数値をいつも見えるように。 「あさらず・くさらず・おごらず」 自分のマニュアルを作る。 ブロック店長 → ブロック課長

0投稿日: 2017.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ一貫して血の通ったマニュアルについて書いている。 ▪️無印のどん底問題の内部要因 1.社内に蔓延する慢心、おごり 2.急速に進む大企業病 3.焦りからくる短期的な対策 4.ブランドの弱体化 5.戦略の間違い 6.仕組みと風土を作らないままの社長交代 ・カリスマ性ではなく、現場でも自由にものを言えるような風土を作り、その意見を仕組みにして行くこと。実行力のある組織づくり。 ▪️マニュアルのメリット 1.知恵の共有 2.標準無くして改善なし 3.上司の背中だけを見て育つ文化との決別 4.チーム間の顔の向きを揃える 5.仕事の本質を見直せる ▪️現場の問題点 マニュアルは使う人が作るべき。 顧客視点と改善提案により、客の意見をすいあげ、スタッフの気づきを入力できる欄を設けてある。二万の要望から443件採用。 ▪️マニュアル項目は4つ 売り場とは 何:商品を売る場所のことです なぜ:お客様に見やすく、書いやすい場所を提供するため いつ:随時 誰が:全スタッフ ▪️迷った時は大変な方 ▪️結果の伴う必要な努力をする。 経験や勘に頼らないデータの蓄積を行う ▪️DINA しめきり、指示、連絡、議事録を一元管理 常にデッドラインを設ける。

0投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営にまぐれはない。 業績が好調なのは景気が良かったから、ブームが起きたからといった、「たまたま」ではなく、そこにはなにかしらの理由があるはずです。 そして、業績が悪化したのも時代の流れなどの漠然とした原因ではなく、たいていは企業や部署の内部に問題が潜んでいます。 それを掘り起こして対処出来れば、業績に反映できるでしょうし、そうでなければ対処法が間違っているのです。 実行してみて、結果がでないのであればまた改善するという繰り返しで、組織は骨組みをしっかり固めていけます。 リーダーが腹をくくれば、必ずV字回復を成し遂げられるものである。 何、なぜ、いつ、だれが を明確にして文章化した説明をするとわかりやすい。 部下のモチベーションを上げる1つの方法は、①やりがいを与えること、②コミュニケーションです。 社員自身が満足できる商品をそろえること。 問題の見える化 営業部員が育たないのは、一部のトップセールスマンのノウハウを、部署内で共有していないからかもしれません。 営業部員同士を競争させて売り上げを伸ばそうとしているのなら、ノウハウは共有できず、伸び悩む営業部員はますますやる気を削がれてしまうでしょう。 仕事への貢献度は時間で測るものではなく、結果で測るべきものではないでしょうか。 焦らず、腐らず、おごらず

0投稿日: 2016.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本書では、無印良品で運用されている2000ページのマニュアル“MUJIGRAM(ムジグラム)”を通し、 仕組み・標準化・マニュアルの重要性を学ぶことができます。 著者は、2001年当時38億円の赤字であった無印良品の社長に就任し、 “仕組みづくり”の推進により赤字状態の組織を“風土”から改革し、業績をV字回復させました。 無印良品ではすべての仕事の原点として、商品開発から経営、接客業務のマニュアル“MUJIGRAM(ムジグラム)”が存在しています。 著者は、無印良品が停滞していた根本的な理由として、社員が上司や先輩の背中だけを見て育った“経験至上主義”がはびこっていたことだと述べています。 “経験至上主義”だけでは会社は滅びるとまで言い切っています。 “経験至上主義” だけでは、仕事のスキルやノウハウを蓄積する仕組みがないため、担当者がいなくなったら、 また一からスキルを構築しなおす必要があります。 著者は、無印良品の“経験至上主義”を改善するために、マニュアル(MUJIGRAM)を整備し、徹底的に見える化を行いました。 個人の経験や勘に頼っていた業務を“仕組み化”し、ノウハウとして蓄積したマニュアル(MUJIGRAM)を作成しました。 マニュアル(MUJIGRAM)では、個人のセンスや経験によって差が出てしまう業務も、 誰が行っても同じようにできること(=標準化)を目的にマニュアル化されています。 例:お店の顔となるマネキンの店頭ディスプレイ マニュアル記載内容例:シルエットは△形か▽形にする、使う服の色は三色以内 無印良品では、こういった経験が必要と思われる業務も、簡潔に「標準化」しています。 上記のような長年の経験や勘が蓄積されたマニュアルを随時アップデートし、共有して運用することにより、組織として成長することができます。 マニュアルの各項目の最初には、何のためにその作業を行うのか、「作業の意味・目的」が書いてあります。 これは「どのように行動するか」だけでなく、「何を実現するか」という仕事の軸をぶれさせないためです。 また、マニュアルの運用は、仕事の効率化にも繋がります。 仕組みをつくり、共有して、実践・改善していくことにより、ムダな作業は減り、仕事の迷いはなくなり、 余裕を持って業務にとりくめるようになります。 マニュアルの運用は、以下のような効果(=目的)があります。 ①知恵を共有する すぐれた知恵や経験を全員で共有できるようになり、個人の経験を組織に蓄積できます。 ②「標準なくして改善なし」 マニュアルづくりとは、すなわち仕事を標準化させること。 同じ業務を誰が行っても、同じようにできるようにする。そうやって一つのフォーマットをつくりあげ、さらに改善していくと、組織全体が進化します。 ③「上司の背中だけを見て育つ」文化との決別 背中だけを見せて育てる文化とは決別し、マニュアルという見える形にすれば、上司が部下を効率的に指導することができます。 ④チーム員の顔の向きをそろえる それぞれの業務を何のためにするかという「目的」を確認することは大事です。これをマニュアルに明記すると、 それぞれの判断で勝手に動くことがなくなり、仕事にぶれが生じません。 ⑤「仕事の本質」を見直せる マニュアルを作る段階で、自分が普段こなしている仕事を見直すことになります。自分の仕事をあらためて考えるうちに、 「どのように働くべきか」「何のために働くべきなのか」という仕事の本質に近づけるようになります。 また、マニュアルづくりのポイントとして以下を説明しています。 ①新入社員が読んでも理解できるようなことばで、かつ具体的に説明する。 ②冒頭で「なぜその作業が必要なのか」明記し、「なに」「なぜ」「いつ」「誰が」を明確にする。 ③リアルタイムでマニュアルをアップデートし、仕事の進め方を最新版にする。 著者は、社員ひとりのモチベーションを上げ、能力を最大限に引き出し、組織を強くするには、劇的な改革ではなく、 必要なのは地道な仕事の習慣を根付かせることだと、断言しています。 マニュアルは人材育成にも効果的で「組織の理念や仕組みを身体にしみこませた人材」を育てることができると述べています。 私の個人の考えですが、会社という組織に所属している以上、社員の個々の経験・知恵・ノウハウは会社の財産です。 それらの財産(経験・知恵・ノウハウ)を集めて共有化することにより、社員全員でよりよい仕事ができるようになると確信しています。 会社の設立年数が増えるごとに、知恵やノウハウも増えていきます。その知恵やノウハウは、見える化して共有されているのでしょうか。 その知恵やノウハウは、都市伝説や伝統芸能、伝統工芸のように、人から人へ口頭伝承で伝わっていないでしょうか。 知恵やノウハウを共有化する手段としてのマニュアルづくりは、時間を掛けてでも行うべきだと強く感じました。 職種・立場に関わらず、社会人必読の一冊です。

2投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルをつくることで業務の見える化をおこない、効率化を図る。そういった体制づくりについて書いてある。別に目新しい話ではない。

0投稿日: 2016.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

あせらず おごらず くさらず 転職活動中、無印の経営書をよむことによってモチベーションをあげていました。 もちろん、シンプルで機能的な商品も愛用しています。その商品をどう販売するか?経営理念の基本がかかれています。他社での仕事でも充分活かせる内容です! MUJIGRAMという、1000ページ以上の随時更新されるマニュアルなど、仕事の姿勢にリスペクトしています!!!

0投稿日: 2016.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ人は2度失敗して学ぶ。 迷った時は難しい方を選ぶ。 あせらない・くさらない・おごらない 報・連・相は人の成長を止める。

0投稿日: 2016.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ即実践できること ・「改善提案」リストをつくる ※気づいた点や要望をデータベース化する ・挨拶をする、ゴミを拾う、納期を守る、人としての基本が大事。 ・迷ったら難しいほうを選ぶ ・やはり属人化は良いことないな。。ビジネスにおいてはシステマチックに誰でもできる仕組みが理想。 ・デスクの上は頭の中 ・情報は共有すべきものは開示する。 ・残業は百害あって一利なし! ・あせらず、くさらず、おごらず。 会社には仕組み(システム)が大事。血の通ったマニュアルが必要。 ビジネスのHow To本としては当たり前のことが多く、もの足りない感じもするけど、結果を残した経営者の考え方やストーリーを追うのが楽しい。 なじみのある店の舞台裏みたいで。 無印良品がどこに行っても画一的で企業や製品に対するイメージがぶれないのは経営がこんな理念でおこなわれてたからなのか、と興味深かった。 (2016.2.24)

0投稿日: 2016.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこうした方がいいのに、を集めたムジグラム。 現場の問題点を知っているのはやはり現場の人間。 いいマニュアルは新入社員でも理解できる。 個人の経験や勘に頼らないように、マニュアルには、何、なぜ、いつ、誰を明記している。 挨拶をきちんとする、締め切りを守る、ゴミを拾う、が強い社員の条件。

0投稿日: 2016.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログマニュアルをマニュアルでないところまで持ってゆくのが難しい。 結局、本当にやらなければならないものは基本的な事これをやりこなせなければ何を言っても信頼されないそう思って行動するべし。

0投稿日: 2016.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ重複して読みにくい箇所はあるが、難しい表現がなく読みやすい。 会社の拡張に伴い、今までのやり方では立ち回れなくなっていた。仕組みを作りをしないとならない事は分かるが、あまりにも膨大すぎて何処から手をつけて良いのか、、と思っていた際に出逢えた一冊。自分が考えていた事が正しかった。方向は間違っていなかった。と勇気づけられました。何故それをやるのか?何故仕組みが必要か。その意味をより深める事ができ道が開けました。ありがとうございます!時間はかかるとは思いますが、今は一歩づつ前進していこうと思います。

0投稿日: 2015.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ山田社長からの推薦 リーダーは「努力を成果に結びつける仕組み」を作らなけらばいけない、マニュアルはそのツール。 「無機質で、冷たい印象がするもの」だけがマニュアルではない p15.各項目には、どのように行動するか、だけではなく、「何を実現するか」という仕事の軸をぶれさせないためを記載 p47.そもそも、ビジネスモデルが世の中のニーズに合わないから業績が悪化する。社員の意識や行動だけを変えても解決にならない。ビジネスモデルを見直して、それから仕組みをつくっていく。仕組みに納得して、実行するうちに、人の意識は自動的に変わっていくもの 莫煩悩 迷わず悩まず、ただ一心に目の前のことに取り組みなさい。 あせらず、くさらず、おごらず

0投稿日: 2015.11.20管理職ビジネスパーソンの教科書

ビジネスにおいて基本に忠実で物事の本質を見抜いている。マニュアルの効用が詳しく簡潔で理解しやすい。内容も率直で当然な事柄が中心となるが多角的にみると実に深い。また、「莫煩悩」、迷わず悩まず一心に目の前の事に取り組む、あせらずくさらずおごらず等、ビジネスパーソン人生の指南書としても学ぶ事も多い。面白かった。

0投稿日: 2015.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログさっと読める。リーダーであれば、ずっと読める。当たり前も、発見も、詰まっている。色々思い起こさせてくれる。

0投稿日: 2015.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ葛藤というか半信半疑なところもあるが、およそどんな業務でも、このマニュアルを通じた絶えざる見える化とアップデートを行うことで、質も効率も向上できるんだろう。 自分の部署でやってみるほかないけど、いかんせん監査という仕事で、オーダーメイドっぽい仕事だけど、何か手をつけられるところはありそうなので、やってみるしかないですね。 マニュアルを基軸とした経営管理、各部門での中心はリーダークラス。人材マネジメントの観点からも大変示唆に富むメッセージが多数、良品計画での実践付きで紹介されています。 ときどきMUJICAFEで美味しいおやつタイムを過ごしているし、良品計画に興味出てきたので、思わず IRを斜め読み。監査室は6名体制とな。。。各店指導以外にどんな監査ができているんだろう。マニュアルとそれを活用した経営管理により、現場と2次ラインが強いから、監査の出番はそんなにないということかしら。気になるので、取材したい!

0投稿日: 2015.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ・いきなりの意識改革は難しい ビジネスモデルを見直して、それから仕組みをつくっていく。 その仕組みに納得して、実行するうちに、人の意識は自動的に変わっていくもの。 ・ブランドの根幹に当たる部分を変えてはいけない ・他社のマニュアルをみて、他社とは異なる部分を手直ししても役に立たない 市場の変化に敏感に対応できる組織をつくるには、決定権のある人が即決定し、即実行できるような仕組みづくりが必要 リーダーは、努力をすれば結果が出る仕組みを考える人。 ………あんまり色々書くのはやめとこう。

0投稿日: 2015.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ無印良品で行っている業務フローを具体的なケースを挙げて解説。 マニュアルが会社を育てる。 一見、画一化して個性を亡くすように思うけど、読むと納得。

0投稿日: 2015.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織で結果を出す仕組化ということだが、個人にも参考になる部分はたくさんある。 4Wが明確になっていれば、誰でも考えずに行動できる。それをマニュアルにしただけのこと。 結果を出し続けるために「自分のMUJIGRAMをつくろう」と筆者は言っている。

0投稿日: 2015.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り。個人の資質や才能を頼みにせず,システム化していく。一方で完全な没個性はありえず,成長する個人をいかに支えるか,それもシステムで考える。

0投稿日: 2015.06.26