総合評価

(425件)| 236 | ||

| 123 | ||

| 42 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ家人(高校生)が社会の授業か何かで勧められた本を図書館で借りてきたのでいつものごとく横から家人より先に読了。冤罪ものはフィクションノンフィクション問わず気が重くなるので、パラパラと眺めるだけにしようと思っていたのだがついつい引き込まれ読破してしまった。 本書で取り上げられている事件のことは全然知らなかったが、警察組織や検察組織のやり方はこれまでいくつかのフィクションやドキュメントで見たことのあるものだった。また、取材側の問題意識は漠然とこんなものだろうなと思ってはいたが、同業者からこんなに赤裸々に書いてしまって大丈夫なのかと心配になるほどに率直な描写が続く。マチズモという言葉も馬鹿らしいほどの硬直したそれぞれの組織の都合により、人生が左右されてしまうことは本当に恐ろしい。こういう機構は同じような状態に陥りやすいだろうから日本が特にひどいとまでは思わないが、問題があることは間違いない。できるだけ問題意識を広く共有するためにも、ぜひ多くの人に読んで欲しい本であった。 本を借りてきた家人が読み終わった先ごろ、9年前の「餃子の王将社長射殺事件」が一気に急展開し、各マスメディアも連日報じる騒ぎとなった。ニュースを聞いていた家人がポツリと「どうしてこんなに時間が経ってからこんなふうに話が進むんだろう」と漏らしたので、こういう本を読んでからこういうニュースを聞くと、いろいろ考えるよね、としばし話し合った。この本を読んで視野が広がったことが伺え、重苦しい内容ではあったが啓蒙的な良書と再認識した。 それにしてもこの著者名、本名だろうけどペンネームのような清々しさ。胸にモヤモヤを抱えている時にこんな人が取材に来たら、いろんなことを洗い流してくれると期待させられてしまうお名前である。天職ってやつか。

3投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログたまたま本を開いていたら数年前に読んでいた桶川ストーカー殺人事件の著者が書かれた本だと気付いた。 理不尽な幼女の死が連続殺人事件だと判明させた清水さんがすごいし、 そして足利事件という冤罪事件の真相にも現場に足を運び小さな声に耳を傾け、追求するその姿勢に頭が下がります。 何より怖いのはこの事件の真犯人がまだ野放しである。 そしてそれは意図的に操作された結果ということ。 これは本当に、現実なのか??と思えるような真実がこの本の中にはある。 衝撃。 自分が生まれ育つ日本という国に対しての不信感も強まる。 自分の家族が、無実にも関わらず死刑でこの世を去ったら。 自分の家族が得体の知れない人物にいたずらされ殺されたら。 想像するだけで身の毛のよだつ事件がこの国では絶えない。 一刻も早い真犯人の、逮捕を望みます。 そして個人的には飯塚事件で無実を訴えながら死刑執行された方のご冥福を祈ります。

1投稿日: 2022.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログさすが、記者さんだからか、話がまとまってて迫力がすごい その上伏線を張ったり、回収したりがとても上手で、著者の怒りや被害者家族の悲しみがひしひしと伝わってきた 日本人なら読んでおいた方がいい一冊

2投稿日: 2022.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ恐ろしい。これ、本当に?全てが本当だとすれば、もう普通に子供を外に出せない。世の闇は気づかないだけですぐそこにあるのだと思える。

1投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ冤罪の起源は大逆事件にある、のかどうかはわからないが、司法は始めから官僚組織的で戦後になってもどうにもならない桎梏を抱えてしまっている側面があるのではないか?

2投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログほんの雑誌、2022、7月号の「いま、ルポタージュが熱い!」のランキングを見て買いました。 大変読みやすく、誰にでも読める読み口で書いてくれています。ルポ形式のものは、実は読みかけることがあっても、なかなか最後まで読めず終わってしまうことが多かった中で、夢中になって一気に読みました。 煽るような内容ではなく、一つひとつ、きちんと積み上げてあり、やはり「正しく知らせる」人が世の中にいることの重要さを考えさせられました。

3投稿日: 2022.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直、生まれる前か生まれたばかりかで、読むまで知らなかった事件なんだけど、犯人に対する怒りが湧くし、被害者遺族の気持ちになると居た堪れない。本当になんで捕まえないの?怒 個人的に活動されている清水さんの行動力には感服です。 遺族じゃないけど、こうして世に伝えてくれたことに感謝。 私が読むだけで別に力になれるわけじゃないし世界は変えられないけど、周りのひととの話題にしてみようかな。

0投稿日: 2022.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ清水さんのように「真実」を拾える生き方を心がけようと思った。 事件発生当時より情報に溢れた現社会で生き抜くためには、思い込みに囚われず、日々流れている情報を見極め、伝聞の伝聞にならないように考えながら生きようと思う。 この作品は、北関東連続幼女誘拐殺人事件に限らず、たくさんの風化させてはいけない事柄を振り返るためにも大勢の人に読み継がれ、一人一人が考えて生きていくためのバイブルだと思う。

3投稿日: 2022.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ清水さんの魂の取材、本当にすばらしかった。 そして警察権力の恐ろしさも感じた。 改めて亡くなった少女たちに心よりご冥福をお祈りしたい。

2投稿日: 2022.08.24 powered by ブクログ

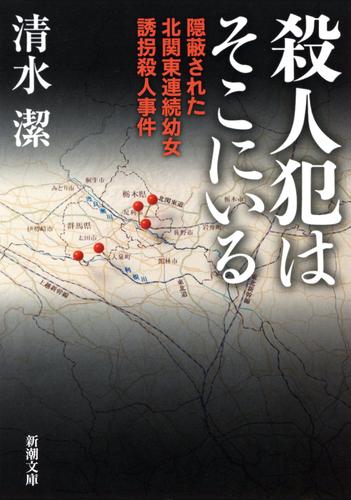

powered by ブクログ清水潔(1958年~)氏は、新聞社・出版社にカメラマンとして勤務後、「FOCUS」編集部記者を経て、日本テレビ報道局記者/特別解説委員、早大ジャーナリズム大学院非常勤講師。 著者は、雑誌記者時代から事件・事故等の調査報道を展開し、1999年に起きた桶川ストーカー殺人事件では、警察よりも先に容疑者を割り出したほか、被害者から上がっていた告訴状を警察がもみ消していたことを突き止め、それらを本にした『桶川ストーカー殺人事件―遺言』(2000年)で、「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」、「JCJ大賞」等を受賞した。 本書は、1979年、1984年、1990年に栃木県足利市で起こった幼女殺人事件、1987年、1996年に足利市に隣接する群馬県太田市で起こった幼女誘拐殺人事件という、わずか半径10キロ圏内で起きた5つの幼女誘拐・殺害事件を、同一犯による連続誘拐・殺害事件と捉え(警察は、うち一つの事件の犯人を逮捕し、無期懲役の有罪を確定させていたため、連続事件とは認めていなかった)、真相を追った迫真のルポルタージュである。著者は、2007年に本格的に取材し始め、その取材の過程・結果は、日本テレビを中心に様々な媒体で報道されたが、本書はそれらをまとめ、2013年に出版、2016年に文庫化されたもので、「新潮ドキュメント賞」、「日本推理作家協会賞」等を受賞。 私は不覚にも、上記の報道を全く見ていなかったのだが、今般手に取って、あまりの内容に、一気に読み切ってしまった。 読み終えてみて、敢えて大上段に、我々は本書から何を読み取るべきかと考えてみると、一つは、著者の活動を通して、調査報道(広く言えばジャーナリズム)のあるべき姿を知ることであろう。実際、ジャーナリストの牧野洋氏は、本書の解説で「調査報道のバイブル」と絶賛している。 そして、もう一つは(ジャーナリストではない人間には、こちらがより大事なのだが)、本書が明らかにした、この事件の置かれている(置かれてきた)状況に、日本の社会の闇・問題点のひとつが凝縮されているということを再認識することなのではないだろうか。足利事件の冤罪、真犯人が今も野放しにされている事実、DNA鑑定に関する事実の隠蔽等、この事件についての大半の問題の根底にあるのは、警察・検察・裁判所の自己防衛の意識である。過去に下した判断の間違いを認められないばかりに、嘘や矛盾が塗り重ねられていく。。。古くは太平洋戦争でも、近年も次から次へと発覚する大企業の不正隠蔽でも、(最初に判断を間違うことは、人間である以上已む無しとしても)判断の間違いをずっと修正できなかったことが、最終的に取り返しがつかないような結果を招いているのだ。そして、そのような体質は、「空気」や「世間」や「恥の文化」に支配されてきた日本人に、特に色濃いものであることは違いない。 一人の被害女児の母親は検察にこう言ったという。「捜査が間違っていたのであれば、ちゃんと謝るべきです。・・・ごめんなさいが言えなくてどうするの」 この事件への司法の対応が許せないのは論を俟たないのだが、一方で、他山の石として自らを省みる必要がないか、考えなければならないとも思うのである。 連続幼女誘拐殺人事件の真相を追いつつ、現代日本の闇を明らかにした、力作ノンフィクションと言えるだろう。 (2022年8月了)

3投稿日: 2022.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

人生でほぼ初めてノンフィクションを読んだ私が言えることではないかもしれないけど、ノンフィクションならではの衝撃をここまで存分に味わえる本ってないんじゃないか。これからノンフィクションにはまりそうだけど、初回でこのすごさだとこの先読む本への期待値は下げないといけないかもしれない。 未解決で終わる気持ち悪さも、期待の糸をぷつりと切られる絶望も、権威が自己保身に奔走し「一番小さな声」がかき消されていく有り様もなにもかも、普段読む作りもののミステリーではなくこの世界線に確かに存在するリアルと思うとぞっとする。自分がなにかのボタンの掛け違いで連続殺人犯に仕立て上げられるとき、自分は自供の強制に耐えられるのか、科学的根拠を突きつけられながら、自分に好奇な目を向ける大衆を前に無実を訴えられるか自信はない。 でも、マスコミを好ましく思わず、警察の正義に信頼を置いてきた一市民として、やすやすと、だからマスコミは〜とか、警察・検察への批判をする気もあまり起きない。湧き上がる怒り、失望は登場人物ではなく、数多のマスコミ情報を鵜呑みにしてきた自分へ向いている気がする。 自分の見聞きした情報を以て判断する勇気と、この世の中と人間の所業に絶対はない前提で社会と付き合う覚悟があればと思う。

1投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の解説を執筆した牧野洋さんはこの本を調査報道のバイブルと称した。ジャーナリストへの偏見として、情報の非対称性を利用して情報操作をしたり、根拠のないまま情報を流したり、独自取材と称してプライバシーを簡単に侵害したりという印象があり、軽蔑する人も多い職業のように思われる。情報を得る上で最も重要なのは正しさだろう。速さでも量でもない。メールに写真を添付するとき、速く多く届けたいのであれば画素を多少粗くすることも構わないかもしれない。しかし、情報は速さや量の為に正しさを犠牲にしたり、曖昧なまま流したりすることはできない。提供者が独断でそれをすることは許されることではない。筆者のジャーナリストとしてのあり方はその点でとても真摯である。ただの横流しスクープではなく、報道者として正しさを再検証する。誤った情報は警察発信のものでもしっかり否定する。調査報道の“調査”の部分は情報の正しさを担保する上でとても重要になる。筆者の実体験を参考にその方法を知れるこの本はまさに調査報道のバイブルである。また、私は今までスクープを幾つもの種類に分類できるとは考えておらず、ジャーナリズムとは情報収集して世間に報告するものだとおもっていた。一般人の手に届くところに情報を輸送するという点で優れたビジネスである一方で、そのシンプルな構造がジャーナリズムの価値を軽く考える人をたくさん産んでいるのだと思われた。しかし本書でジャーナリズムの本質は、世間に問うことだと感じた。こんな世の中でいいのか。あなたはこの世界線でどのような振る舞いを選択するのかと。偏った報告をして世論を誘導するのではなく、問いを発信して世論を扇動する。それが報道であろう。それを気づかせてくれるという点でも本書は調査報道のバイブルといえる書である。その問いを創出する上でジャーナリズムは世間の認識や正論とみなされたものと事実を見比べ噛み合わない点を緻密に探す。研究でも同様だろう。既存の論理と噛み合わない事実から問いが生まれる。この書は私にとって卒論研究のバイブルともなった。 北関東連続幼女殺人事件に関しては、今後同様の事件が繰り返されないためにも、また、被害者遺族雪辱を晴らすためにも、真犯人は捕まえられなければならない。しかしこの期に及んでも警察は調査を行わない。犯人はほぼ明らかになっている。しかし野放しにする。何故か。それは、過去の調査で用いられたDNA型判定の誤りを認めることになるから。そしてそれを認めると、既に執行された死刑が冤罪である可能性が高まるから。そして警察の威信と信用を失うことになるからだ。この問題を解消する上で必要なのは警察が変わることではなく私たち世間が変わることだと考える。犯人を逮捕することで、過去の死刑が冤罪であることが明らかになることは言うなれば自然の摂理でどうしようもないことである。しかしそれによって、警察が威信と信用を失うことはその行動主体は世論であるからだ。また、これに関しても警察は受動的であり、どうしようもない。警察の行動を阻む障壁を撤廃できるのは警察以外の私たちだけである。つまり、失敗を許容する土壌を作る必要がある。人の命が失われることすら許容することは容易ではない。しかし、不可逆的な過去を責めれば責めるほど未来に暗雲を漂わせることになる。目には目を歯には歯を。大きな失敗をすればそれだけ責められる。そんな社会形態は確かに犯罪抑止につながるかもしれない。しかし、失敗してもそれを受け入れ、反省、再試行、リトライのチャンスを与えることで、失敗をバネに前進できる社会を形成できるのではないか。

3投稿日: 2022.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログカバーが強烈で思わず… (二重になってるんで、キャンペーン用なんかな?)字ばっかりいっぱい書いてある。 これ、ノンフィクションやん! 冤罪事件の! ええ感じに出来てる! 「北関東連続幼女誘拐殺人事件」を中心として、著者の清水さんの調査報道などで起こるエピソードなどを語る。 「足利事件」を無罪へと導いた著者やけど、そんな事より、まだ、どっかにいる犯人に注目してるのが、凄いというか本質を突いているというか… 警察に至っては、誤魔化し、誤魔化しの連チャンで、何してるの?って感じ。 それにぶら下がる御用記者も! 何かズレてるんやな。 ホンマは、そんな立場とかプライドとかより、「犠牲者を増やさない=犯人探し」でしょ! 確かに間違いを認めるのは、キツいのかもしれんけど、それを認めて前へ進む事で進化する。 人は誰でもミスるけど、それを次回に活かせるようする。再犯防止や! 普通の仕事でも、そうやねんけどな。PDCAとかで、繰り返し改善していく。 しかし、改善しても、失った生命が返って来ない… それがツラい…(T . T)

55投稿日: 2022.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログリアルタイムで見ていた足利事件はそれ単体でひどいものであった。 免田事件や財田川事件といった冤罪事件は第二次世界大戦後間もない時期の事件で、捜査に当たった警察関係者も戦前の体質を持った人々だったという背景説明がなされていた。 しかし、1990年代になっても体質としては戦前・戦後と変わっていないことが明らかになったので、「警察とはそういうもの」「警察の体質が変わるとしても100年かかる」などと思ったものだ。 DNA型鑑定の初期の方法に欠陥があったことが明らかになった・認められた、という点が注目を集めたのも当然である。でもそれよりも、科学捜査と言いながら拷問みたいに自白を取る体質が変わっていないことが明らかになって、それに対する失望が大きかったと個人的に感じていた。 著者は、足利事件は最初の関門であるだけで、本当にテーマになるべきなのは足利事件を含む連続事件であるという立場である。 初期DNA型鑑定の欠陥が明らかになったことで、司法・警察がそれを隠蔽する方向に動き、連続事件を放置したことを批判する。 その批判はもっともだと思う。 ただ、足利事件だけでも十分に失望を買う案件だったので、その後の隠蔽挙動については延長線上の出来事(やっぱりね)と感じてしまうので、著者の批判は響きにくいのかなと感じる。

2投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ魂揺さぶられるっていうのはこういうことを言うのか。 ジャーナリスト嫌いやったけど、見る目が変わった。警察、検察はどうあるべきなのか。 大切にしないといけないのは威厳やプライドではなく、傷ついた被害者じゃないのか。 被害者の為に動ける正義の味方であってほしい。 熱い本だった。 色々読んできたけど、本が燃えているような感覚に襲われたのは初めてだった。 ぜひ手に取って読んでほしい。

4投稿日: 2022.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ人の思い込みの怖さを思い知った 冤罪は生まれる 阿久井がなくてもだ いつ自分に降りかかるかもわからない 実話だからこその、怖さ ミステリで出てきたセリフ「真実は人の数だけある」ほんとにそのとおりだ 何を信じるのか、一般論に流されない視点を持ちたいとおもった

1投稿日: 2022.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ一番小さい声を聞け…そして筆者がその小さな声を大声に叫んだ本だった‼︎ キャスターがTVで読み上げる原稿までにはコレほどの膨大で地道な取材があってこそなんだなと裏側を知ることができた。多分、それでもほんの一部だと思う…。 これほどまでに真実に辿り着くのが困難で険しい荊の道を突き進む姿には感服する。シンプルな事件が本来正義のはずの警察、検察、科捜研が加わる事で、1件の事件が5件になり、そしてまた別の冤罪事件へと繋がってくるこの螺旋はかなり底が深い。 小さな声が届いて、事件が1日も早く解決しますように

0投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログまず読み物として面白くてどんどん読んだ。 そして、あくまで「真実」に忠誠を誓った筆者のジャーナリズム精神に感服。脱帽。心が震える。

0投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説だと思って読み始めたらノンフィクションだった。読み進めていくうちに少しづつ思い出した。著者は冤罪をあきらかにし司法のあり方等を訴えている。まさに正義の味方である警察、検察を敵にまわしてもやり遂げる信念に頭が下がる。被害者への思いやりと記者としての使命を自身の信念で突き進む行動はこのような人がいるというだけで明るい気持ちになった。そして未解決事件が存在するということほ苦しんでいる遺族が生きているということでもあり時効制度が見直されたことは本当に良かった、そして日本の司法への信頼は揺るがないものであってくれと願うしかない。

1投稿日: 2022.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ報道で言われていることがいかに表面的であるか、真相はもしかしたら別のところにある可能性を思い知らさました。 力強い筆致で書かれた秀作だと思います。

1投稿日: 2022.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ北関東連続幼女誘拐殺人事件という未解決事件について書かれている本。警察や検察、司法の闇を暴いていてとても驚かされ、怖くなった。

0投稿日: 2022.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ足利事件は、当時のDNA鑑定が違っていたという衝撃の経過で再審無罪となるのですが(この事件は、無実の人が自白をし得るという現実を突きつけることにもなった)、野放しの真犯人(北関東連続幼女誘拐事件の犯人とも目される)と司法の問題点を執念の取材でえぐり出す傑作ノンフィクションです。

0投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう事件が世の中にたくさんあると思うとテレビで目にするもの、周りの人から聞くもの、簡単に信じていいとは思えなくなる。だけど、今の世の中情報量が多すぎて逐一疑ってもられず鵜呑みにしてしまう。だからこそ著者のような記者が必要なのだと思う。

1投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ読後、無力感と高揚感。 相まった感情渦巻く読後感は、嫌いではない。ノンフィクションは「事実」、そこに息づく感情もまた「事実」。ましてや、殺人事件を追う報道記録。正直、読み進めるのがつらかった。それは「事実」という重みに対しての、正直な感想だ。しかし、読んでよかった。普段はノンフィクションを避けるわたしだが、特殊カバーの二重カバーに惹かれて読んだ一冊。これもまたいわゆる「ジャケ買い」の効能。今年はノンフィクションも手に取っていこう。

1投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログぞわぞわします。 いてもたっても居られなくなります。 ホントに1人でも多くのひとに、この現実を知ってもらいたいです。

0投稿日: 2022.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ推理小説を読んでるような感覚でどんどん読み進められたけど、これがノンフィクションだということを時々思い出して考えさせられる。 推理小説部門の賞を取ったことも頷けるほど、読み物としてもおもしろかった。 でもやっぱりこれはフィクションでは無い、というところに重みがある。 警察のあからさまな態度が信じられないくらいだった。 作中でも出てきたけど、ごめんなさいが言えなくてどうするの、ってホントそれ。 傍から見たら納得いかないことだらけなのに、それでも押し通そうとする公的機関の闇がホント怖かった。 たしかに、これはなるべく多くの人に読んでもらいたい、知ってもらいたい本だと思った。 今後の報道の見方が変わる。権力が報道してほしくないことを報道するのがジャーナリズム、という言葉も印象的だった。 納得いかないことはいろいろあったけど、だからと言って自分に何ができるかと考えたときに思いつくことはないのがもどかしい。 この事実を知ったからには、時折思い出す、誰かに話すということで風化させないようにする、ことくらいか。 何にせよ、作者の姿勢に頭が下がります。。。

5投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ北関東連続幼女誘拐殺人事件について、ジャーナリストの清水潔さんが、被害にあった5人の少女を想い、事件を調べています。 その中の一件で犯人とされ17年半も服役して、その後、冤罪であったと無実になった菅谷さんという方がいるというニュースは覚えていました。その裏で、こんな警察、検察、科警研、ジャーナリスト、被害者家族等々の攻防があったとは、全く想像していませんでした。 警察の決めつけの強引な捜査、保身しか頭になく 真実を探り当てようともせず、都合の悪い証拠は消す姿勢。科学捜査で白黒つけられるはずの科警研まで杜撰な鑑定と不都合の隠蔽。呆れました。腹が立ちました。初めから期待はしてないけど、更なる失望をしました。 被害者少女の1人のお母さんが「ごめんなさいが言えなくてどうするの」と検察官に言ったと書いていました。ジンと心に響きました。 著者は後書きに書いています。厳格な司法なくして、国民は守れない。安全と平和はない。彼ら(検察、警察、裁判官)には正義の味方であってほしいと切に願っている。 権力に屈せず、真実を追い求めてくれるジャーナリスト、清水潔さんの存在はとても日本国民としてありがたいです。読んでいる間ずっと警察と検察、科警研に腹が立ってストレス溜まりまくりでしたが、読んでおかなければいけない貴重な一冊でした。

7投稿日: 2021.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログわたしが生まれてから穏やかに生きてきたこの国は、こんなに、こんなにも闇が深かったのか。 確かに、知らなかったでは済まされない。 なんなんだこの国は。 実際に自分の目で見て耳で聞くことの大切さ。 とても大きくて根深い闇。 その先で自分の命が闇に消されるとしても、動かずにはいられなくなる一冊。

0投稿日: 2021.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ何年か前に「文庫X」として話題になった際読みました。ふと、思い出したので記録をつけます。 ノンフィクションなので、色々な感情を持ちながら読みました。読んでいて、怒りや悔しさが込み上げてきました。 「文庫X」として話題にならなければ、恐らく自分はこの本を手に取ることも見向きもしなかったかもしれません。本当にただただ、多くの人に読んで欲しい一冊です。

2投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ今は取調室にカメラが設置されているなど聞いたことがありますが、昔はとにかく酷かったのだと感じました。 警察や検察、裁判官には公の権力であることを深く自覚してほしいです。 一人称のノンフィクションはあまり得意ではなかったのですが、正義感の下真実を追いかける作者に感銘を受けました。

1投稿日: 2021.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ未解決事件 それは、警察がいくら捜査を重ねても証拠を掴めないことを指すのだと思っていた。冤罪に疑問は持っても、それはエラーだと思っていた。捜査機関の怠慢や保身が未解決や冤罪を生み出しているとしたら。意図的に捜査をしない、証拠を隠すことがあるとしたら。権力を行使して護っているのは何なのか。 真実を知りたい。犯人を野放しにはできない。それだけでここまで動けるジャーナリストがいる。何度か出てくる日本を動かすというワード。こういう人がいれば、現実味もあると思える。

0投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログひとりのジャーナリストによる執念を持った誘拐殺人事件のドキュメント。 ノンフィクションであること、幼いお子さん達の命が失われていること、冤罪で人生を失った方もいること。少しでも私的な心情を含んだコメントさえ許され無い気がする。

8投稿日: 2021.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「桶川ストーカー殺人事件」に続いて読了。 「桶川」も衝撃的だったが、こちらも驚いたり、怒りを感じたり・・・心を揺さぶられた。 自分の立場とか主張を捨て、物事をまっさらな気持ちで見るというのは本当に難しいことだと感じた。 色々と考えさせられる本。多くの方に読んでほしい。

4投稿日: 2021.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ牧野洋さんによる巻末の解説によれば、アメリカでジャーナリズムを教えるジェイ・ローゼンという人はスクープというものは4種類あると言っていて、その中で最も無価値なのは放っておいてもそのうち自然と明らかになるようなことを記者が我先に報じようとする「エゴスクープ」であり、本邦の主流は残念ながらこれなのである。実際リアルタイムの本邦は今アメリカから帰国した某青年についての狂騒曲ともいえるようなものを繰り広げている。ため息すら出てこない。本書の著者が行っているのは、徹底した調査報道。TVを消して読んでほしい。 こんな立派な記者が在籍している放送局の、それも報道番組で先日残念に思うことがあった。この本の中にも出てくる番組のキャスターが降板するとのことで、なんと新聞の番組欄にはリアルタイムで進行するあれやこれやを差し置いて真っ先に○○卒業!と出していた。僕はこんな番組を報道番組とは思わない。

0投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ言わずと知れた文庫本Xの正体。ジャーナリズムの矜持を感じたが、自分がセンターラインからブレないように必死でした。かなり揺らされました。

1投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ私が生まれる前の事件。 初めて知ることが出来ました。 河岸で遺族の親子3人でいるところ。 どうしてお姉ちゃんだったの?ともう二度と会うことが出来ない兄弟の思いが書かれているところでは泣きました。 娘を持つ親として心が痛くなる事件。 時効という壁が憎い。

0投稿日: 2021.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ身内に警察関係の人間がいるからあえて断言するけど、彼らは市民のことなど何も考えてなくて、秩序を維持するという目的だったり、組織の自己防衛のために動いた結果として、市民も益のおこぼれにあずかっているというだけに過ぎない。警察の醜さを見事に暴いた本書の価値は計り知れないが、これが氷山の一角で、かの組織にとっては極々当たり前のことだという認識も持っておいて損はない。

0投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこの、清水さんはすごいな。 結局捕まってない人、 何もしてないのに捕まっていた人、 我が子を失った人、 自白強要して沢山の人を不幸にした人、 本当に不平等すぎて辛い。

0投稿日: 2021.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

凄く読みやすかったし、1人の男が事件と向き合いどう伝えるかどう決着をつけるか、ひたすらジタバタと立ち向かって行く様にちゃんと血が通っていてこの本全体が人間臭い所が凄く良かった。この本が書かれてからまた数年たっているが、その後の顛末がどうなったのかウィキペディアで調べたところ5事件全てが未解決、犯人特定逮捕に至らず時効成立となっており、なるほどこれが司法の出した答えなんだろうなと思った。やはり理不尽が通る世の中なんだという思いと共に悔しさとやるせなさが残る。

0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログジャーナリストのなすべき報道とは。世のための報道とは。作者の力強い言動に司法当直もたじたじだろう。長編で積み重ねられた立証に多数の読者は納得し、当局の事件への向かい方に疑問や非難の目を向けているはずだ。本書に対する検察、警察の反論を聞いてみたい。捜査の専門性の中で読者にわかりやすく説明してくれる。読んで良かったと思える一冊だった。2021.9.2

0投稿日: 2021.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ星5なのは、おもしろいからではない。称賛だ。 これは本当にあった事件のルポなのだ。引き込まれはしたが、面白い本、とは表現できない。 冤罪について取り上げたものなので、被害に遭われた方、覚えのない罪で捕らえられた方、刑を執行されてしまった方…関わった方々のことを思うと、非常に心苦しい。 司法は、捜査機関は、正しく、公平であってほしい。正義の味方であってほしいと願わずにいられない。 多少難しい部分もあるが、とても読みやすかった。そして、文庫版は本来の装丁の上にもう一枚カバーがあるのだけど…そのデザインでなければ、おそらく手に取っていなかったと思う。読む機会があって、よかった。

7投稿日: 2021.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログルポというものを記憶の限りでは初めて読んだが、筆者、遺族、免罪で人生を切り取られた人たちの感情に胸が締め付けられるようだった。 小説であればかなり面白い内容なので、それなりにページ数はあるもののスルスル読めてしまうけれど、ふとした瞬間にこれが実際に起こった事件だったと思い出し、あまりの理不尽さや嫌悪感で何度も読む手を止めてしまった。そのぐらいこの本に書かれていることは重い。

0投稿日: 2021.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の捜査当局に対する歯痒さを強く感じた。 ジャーナリストのあるべき姿が示されており、日本の報道の弱さを知った。

0投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者がジャーナリストだから出来たこと(冤罪の証明、元容疑者の開放)と、ジャーナリストだから出来ないこと(真犯人の逮捕)があって苦しい結末。超大作の映画を観てるようだけど、ノンフィクションで、実際に被害者とその家族がいると思うと途中で何度も泣いてしまった。犯人早く捕まって欲しい。

3投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ結局は、個人が進めている仕事なので上手く行かないこともあるけど、そのまま突き進んでしまう恐ろしさ 大きな組織にいるとそういうことはあるし、周りからのプレッシャーもあるし、どんどん加速していく 真犯人はどこにいるのか、そいつはなんともなく生きているのか できるだけ、こういったケースが少ないといいな

0投稿日: 2021.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中から、読むのが怖いような、しかしまだ読みたいよつな葛藤に駆られ、少し苦しみながら読み進めた本だと思っています。 一記者ができることがこんなにあるんだと思いましたし、ジャーナリズムの可能性を感じて興奮しました。 就活やり直せるからやっぱり記者をやりたいかも、、!

1投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の全く知らなかった世界だった。 殺人事件の冤罪なんて、この世にあるとは思っていなかった。それはきっと警察への信頼や、科学的証拠が絶対的だと思い込んでいたからだ。 菅谷さんは冤罪で釈放されたが、まだ事件は解決しておらず、何らかの事情があり真犯人もまだ捕まっていないそう。 しかしこの本を読んで、清水さんの伝えたいこと、訴えたいことは分かった気がする。 ノンフィクションなので、読後は少し重いが、たくさんの人に読んでほしいと思った。

15投稿日: 2021.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ日テレにこんなに立派な一本筋の通った記者さんがいたとは驚いた。 牧野洋さんの解説にもあるように、清水さんのような記者こそがジャーナリストだ。 現地へ赴き当事者からやっとの思いで話してもらった情報の価値は高い。(エンタープライズスクープ) テレビやネットの報道だけではニュースが世に発信される裏側までは、中々一般の我々には知る事が難しいけれど、出所のわからないような情報もネットに氾濫している世の中、自分で考え信用できる情報を取捨選択できるような頭でいたい。 北関東連続幼女誘拐殺人事件そのものに関しては女の子達、ご遺族の無念、菅谷さんが失った人生の事を考えると、卑劣な真犯人がこのまま野放しになり、今も普通に生活を送っているのは到底許せない。この真犯人には天罰が下ると信じているし、菅谷さんを犯人と決めつけ、不当に取調べを行った警察官と検事にも天罰が下る事を信じている。そう信じていないと、やってられないほどの胸糞の悪さ。 警察、検察、裁判官も全員がそういう人間ばかりじゃないと思っているが、「自分たちは庶民よりも優れて偉いんだ。弱い人がどうなろうと自分には関係ないのだ。」という輩が人を裁くなんて、怖すぎる。

4投稿日: 2021.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ2日で一気に読み上げてしまいました。 こんなに集中して読めた本は久しぶりです。 そしてノンフィクションも久しぶり。 未だ行方不明の横山ゆかりちゃん。 結局ニュースで報道されている時は気になっていても、しばらくしたら自分の記憶の奥の方になり思い返すことも減っていく。 この本の全てが本当であるとして、上層にいる人達によって好き放題じゃないかと思う。 でも、そんなもんなんだろうなとは薄々日々感じていること。 オリンピックがどんな状況だろうと開催されるだろうなぁとか。 そして、一般人の大多数の人達は不満に思いながらも自分の保身の為に生活の為に通常の日々を過ごしている。 著者の清水氏は違う。 それが仕事だから?仕事だとしてもここまでの考察行動力、脱帽しました。 そして、日本を動かした。 私は日頃テレビをあまり見ないので、本文中に何度も清水氏達が特番を放送していたというのを見て、見ていないことが残念でしかたなかったです。 今からでもみたいほど。 テレビの報道や情報番組を見るより、清水氏の発信するものを見るほうが信じられるのではないかとさえ思いました。 人によってそれぞれ真実は違うかもしれないけれど、事実は一つです。 この事実をたくさんの人に知ってもらいたいです。

8投稿日: 2021.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログジャーナリスト・清水潔によるノンフィクション。“日本を動かす”に至るまでの調査報道が、事細かく記されている。「面白い」とか「夢中になる」とかいう表現はこの本にはそぐわないかもしれないが、飾らない文体で著者の心情が表現されているためスラスラ読める。「ジャーナリズムの在り方」「司法の信用性」「命の重さ」等々、色んなことについて考えさせられる内容だった。オススメの一冊というより、読むべき一冊。

0投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログそりゃあ東京五輪なんか中止にならんよなぁ〜と思っちゃったよね。 組織に属する人間にとっては人の命なんかより、 組織それ自体の権威を守ることの方が百倍重要。 「国民」だの世論はおろか、犠牲者や遺族までも、 組織の権威を揺るがそうとするならいくらでも 排除するし、踏みにじるし、闇に葬る。 おそろしいことだけど、それが現実。 しかし、そんな現実に抗う人がちゃんといる。 理想や正論を振りかざすだけじゃなく、 自分の足で、行動力と熱意で、突破する。 それがこの著者の清水潔氏ということになる。 大まかな内容は発刊当時に著者が出演してたラジオ番組で知ってて、 その後も幾度となく本作の面白さ、重要さは聞いてました。 だから読まなきゃ読まなきゃと思いつつようやく読みましたよ。 読み物として圧倒的に面白いだけでなく、 こんな状態が本当にありえるのかよという状態で、 本書は幕を閉じてしまう。 あとは現実として引き受け、 相変わらず「ルパン」が野放しな2021年なのである。

2投稿日: 2021.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中で怖くなった。 読み進めると更に怖くなった。 読み終わったら吐き気がするくらい嫌になった。 ノンフィクションは手にする事はないのだけど、友達が貸してくれたので読んでみた。 ミステリーや警察モノ等々が好きでそこそこ読んできたけど、やっぱり楽しかった。だけど現実は小説よりも…冷たくて重くて怖くて救いがないのだと思った。 この大きな壁に清水さんはこれからも立ち向かっていくのだろうな。陰ながら応援したい。

13投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログもし自分の子だったらとか、身内だったら、考えたくないくらい恐ろしい事件だ。もしかしたら今もどこかで起きてるかも知れない事件。心の片隅に置いておこう。

1投稿日: 2021.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

面白かったーと言っていいのか分からないが、小説を読んでる気分。 でもほんまにあった話やし、途中何度も「これは、昔の出来事。現在は、ちゃんと捜査をされている」と信じたいなーと思いながら読んでた。 警察、検察官が胸糞でイライラしたー! 真犯人を逮捕するのが目的なはずなのに、なんでこんなに適当なんだ? 誰でもいいから怪しいやつを犯人に仕立て逮捕できたらそれでいいわけ?! 人として、なんとも思わないんやろうか??? 個人レベルで出来る事としては、ニュースを鵜呑みにしないって事だろうか? 日本にもっとこの記者さんのようなプロフェッショナルな人が増えたらいいのに〜

1投稿日: 2021.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ知人から薦められて読んだ。すごい本だった。 いかに自分が見ている世界が浅はかなものなのかと。 本気のジャーナリズムを見た気がする。背筋が震えた。

3投稿日: 2021.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当にこんなことが起こったのか? 現実は小説より奇なり、というけれど、 刑事ドラマのような展開、警察、司法の隠蔽や強要など、現実世界の出来事とは思えない。 命を削るジャーナリズムの真髄を見た気がします。

1投稿日: 2021.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログなげぇーだりぃーと思いながら読み進めていたが、どんどん先が気になりあっという間に読み終えた。 私が産まれる前に事件は起き、私が産まれ、普通に生活を送っている影でこんな大きな事件が凄まじく動いていたことに驚いた。 報道をみてそのまま受け取るだけではダメだと考えさせられた

0投稿日: 2021.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログあっという間に読み終わってしまった。 本当のことを知りたい、女の子たちを殺した犯人を見つけたいという執念にジャーナリスト魂を感じた!

0投稿日: 2021.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ警察や検察で多少こういう事があるというのは知ってはいましたが、改善されずに伝統芸能と化しているのはいただけませんでした。 これまでも多くの人が無実のまま絞首台へと進み、不帰の客となっていたかと思うと、いつか何かの間違いで私の番がくるのではないかとさえ考えてしまいます。

3投稿日: 2021.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の足で現場に赴き、自分の耳で当事者からの話を聞く、徹底した筆者のスタイルであり、それをもとに書かれる文章は、説得力が違います。 本書の大半は、足利事件の冤罪が晴れていく様に割かれています。改めて、警察、検察、裁判所が犯した過ちの大きさを知ることになります。 国家機関でも間違えることがある。当たり前のことですが、構成員の一人一人がそれを強く意識していないと、独善的で思い込みの強い判断を重ねて取り返しのつかない結果を生んでしまう、本書はそんな教訓を教えてくれます。 一点だけ思うところは、筆者はしきりに「ルパン」の存在を訴え続け、真犯人が特定されているかのような書きぶりが散見されます。もっとも、そのような「犯人はあいつに違いない」という強い思いが、足利事件の冤罪を生んだということを忘れてはならないと思います。真犯人と決めつけにかかることが、第二の菅家さんを生んでしまうかもしれないという戒めを、われも常に胸に刻むべきだと思います。

1投稿日: 2021.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ北関東連続幼女誘拐殺人事件 警察と検察の闇がひしひしと伝わってきたインパクトのある一冊 これは小説じゃない。 今もなお、犯人はこの世界に住んでいる。そう、犯人はそこにいるかもしれない。 名誉や威信なんて要らないからその熱量を捜査や再発防止に充てなければならない。それが被害にあった幼い子供達や苦しみ続けている家族に対するせめてもの誠意だと思う。 このような作品がやがて世の中を動かすことを切に願う。 そんなことを強く感じさせた一冊

1投稿日: 2021.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログここまで真犯人に迫っているのに、事件が解決されないというのはとても怖い。強引な捜査や自白強要など、警察の暗い部分は知っていたが、科学捜査の闇がここまで深いとは思わなかった。科学と聞くと、客観的で信頼できるものと感じてしまうが、資料や実験を扱っているのはやはり人間であり、そこに組織の論理が働いてしまうことがあるのだとよくわかった。 警察や検察、マスコミが一体となって同じことを主張すれば、一般人はよほどのことがなければ疑ったり抵抗したりできない。その主張が裁判で認定されてしまえば、もう個人ではどうしようもないだろう。国家権力や報道といった強力なシステムに立ち向かうのは、とても難しいと思う。丹念な取材を続けた著者の努力はもちろんすごいが、裏を返せば一度出来上がった「事実」を覆すことがいかに大変かがよく分かる。

0投稿日: 2021.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログフィクションミステリーと思い購入したけれど、まさかのノンフィクション未解決事件。でも、読んで良かったです。オススメ作品。

0投稿日: 2021.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこれがフィクションでないということがそもそも衝撃。冤罪、科学捜査への盲信、そしてそれを地道な取材で覆していく姿勢。ジャーナリズムとはこうあるべきだと思う。

0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログあの手書きの表紙に驚かされ、購入を決めた一冊。これがノンフィクションとは。筋書き通りに事実をねじ曲げ、間違えを正せない警察にちょっと失望。真実を追求する清水さんの姿にジャーナリズムはこうあるべきと思った。

10投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログすごい勢いで読破した。え、ほんと?ってなるけど、自分の知らないところでこういう汚いことって普通にありそう。これに影響されてシグナルってドラマ観始めたらそっちも相当汚くて心がモヤモヤした。どうにかならんのか?

5投稿日: 2020.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ジャーナリズムとはこういうものだ、というのを知らしめる一冊。臨場感のある筆致のおかげで一気に読み通せた。 印象的だったのは、清水氏の「誤解を恐れずに言えば、自分は菅家さんを救いたいわけではなく、真犯人が何処か別の場所にいることが許せないからこの事件を追っている」という一文。真実を追いかけることこそがジャーナリストの真骨頂と思わせてくれる一文だった。 本書の最後の一行にはゾクゾクした。私もこの真実が明るみに出ることを願わずにはいられない。

0投稿日: 2020.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ〇調査報道のスぺシャリストが語る、「あの連続殺人事件の真相」 (ぜひ書店版の全帯版も買って欲しい!) 書店業界では、売り方が話題になったこの本。 岩手県にあるさわや書店、盛岡駅内にあるフェザン店の店員が、全帯(本の全体を覆い隠すほど大きい帯。カバーと同じ効果がありそう)をつけて販売した。「文庫X」と名付けられたこの本は、このことを一つのきっかけにしながら、全国に名前が知れることになった。 盛岡に行く機会があり、さわや書店によって文庫Xの裏にあるISBNコードを携帯に打ち込み本の内容を確認する、というチートを働いた私は、チートを働いたことに後悔する。 そうか、いま話題の書店員はあえてこの本を選んだのか、と。 新刊を並べる機会のあったわたしは、この文庫を実際に手に取り並べていた。 そしてこの事件のことも、テレビで見て知っていた。かなり攻撃的な「隠蔽された」というサブタイトルがついているこの本の意図をわかりつつも、なかなか手が出なかったわたし。 この度、晴れて少し遠出した先の本屋で出会うこととなり、購入した。 北関東連続幼女誘拐殺人事件の詳細な説明はWikipediaに譲るが、パチンコ屋で誘拐された複数の幼女がさらわれ行方不明、もしくは遺体が発見された事件が数件起こったもので、県をまたいで起こったために連続殺人とはなかなか認定されなかった、といういわくつきの事件だ。 事件を追うきっかけがテレビのネタ探しだった、という著者本人の説明はあるが、そうとは感じさせない取材力・追跡力は、さすがプロの記者といったところだろうか。 「連続」なのに連続のうちの一つである「足利事件」だけが解決していたという不思議な状況から、追跡捜査を行う清水記者は、その足利事件で逮捕されていた菅家受刑者に話を聞いたり、ほかの事件の被害者の遺族を追ったりする中で、いくつかの「警察発表にはなさそうな事実」をつかんでいくが…?! 清水記者は一貫して、「無実の人が収監されている」「その代わりに野放しになっている犯人がいる」「その犯人像を、被害者が残した"小さな声"から追跡する」ということを丹念に行い続けている。清水記者が「一般の新聞記者」とは一線を画し、被害者家族の信頼を勝ち得ていく様を見れば感動に似た感情をきっとみんな持つことになるはずだ。信頼するべきはずの警察や関連組織は、何をしようとしているのか? 分厚くて読みにくいかもしれないが、最初の数ページ読んだだけで、引き込まれる。 ""この事件は本当は違う真実があるのではないか?"" きっと読まずにはいられない!

0投稿日: 2020.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ科警研の鑑定結果とと県警の捜査結果を守るため、冤罪で逮捕した者を刑務所に閉じ込め続け、真犯人を野放しにする。法治国家ということがおこがましいレベルの問題が放置されていたとは。 二つの県警が突き止められなかった(突き止めなかった)真犯人を、一記者であった著者が突き止めたのは称賛に値しますが、この真犯人は今どうしているのか。警察庁は真犯人が死ぬまで待つ気なのでしょうか。

0投稿日: 2020.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ手書きの文字が並ぶ白黒コピーのようなカバーで中を見せない売り方が話題になった本。 やっと、やっと読みました。 面白いか面白くないかと言われたら、圧倒的に面白いのに、読み進めるごとに暗澹たる気持ちになるノンフィクションの傑作です。 警察がメンツを保つためなら「一般人を殺人犯に仕立て上げること」も、「真犯人を野放しにすること」もよしとするの…正気の沙汰とは思えない。 これがノンフィクションだなんて本当に嫌な話だし、警察、検察、裁判所という「国」と真っ向から立ち向かうような著者の姿に真のジャーナリズムを見ました。

0投稿日: 2020.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは衝撃でした。 常にクライマックスでどこを切り取ってもハラハラします。 そして警察という組織が怖いです。

5投稿日: 2020.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ『殺人犯はそこにいる』清水潔著 ●本書の特徴 半径10キロ。 パチンコからの誘拐。 幼女対象。 数年ごとに発生。 合計5件。 うちひとつが足利事件。幼女誘拐殺人事件。 17年勾留された容疑者は『無罪』。 冤罪を証明、獲得した裏側を積み上げた報道者の清水潔氏。 彼が、なぜ、冤罪かもという判断にいたったのか? そして、真犯人は、いまどこにいるのか? ●読了して 仕事とは志をもって為す事と起きかえるという言葉がある。 今回のこのノンフィクション、清水潔氏の書き下ろしは、彼の真実にたどり着くという筆舌できないほどの執念が溢れてかえっている。 力強く。 何度でも何度でも折れず真実へ向かう。 この本は、報道のみならず、多くの分野において示唆を与えつづけるテキストとして残り続けるものと予感する。 #読書好きな人とつながりたい。

31投稿日: 2020.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ無罪と無実の違い 「ごめんなさいが言えなくてどうするの」 ───────────────── 一気に読み終えた。 なんとなく、ジャケ買いした本だったけれど(タイトルだけ見て、勝手に「フィクション」だと思い込んでいたことを反省)、ずっと読まずに積読されていた本。 感想を言葉にまとめる事はなかやか難しいけれど、心に突き刺さった冒頭の2つは残しておきたいと思う。

0投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ没入感がすごく、1日で読み切っていた。 1979年に端を発する北関東連続幼女殺人事件の真相を追っていく内容で、杜撰な捜査・DNA型鑑定から導かれる冤罪の怖さ・怒りを感じた。 メディア・視聴者・警察・政府(法務大臣)。それぞれが思考停止していた時に冤罪は導かれてしまう。 少なくとも自分の頭で一度考える時間を取るようにしていこう。

2投稿日: 2020.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ清水さんの調査報道に対する情熱に胸が熱くなった。 足利事件もニュースでみてかわいそうだなとは思っていたけど、この本で内情を知ると怒りと悔しさでいっぱいに…。

2投稿日: 2020.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ特製の黒いカバーがなかったら絶対出会ってなかったし、出会っても読もうとも思わなかった。本を読むことは時間がかかるし、そんなに好きじゃないけど一気に引き込まれた。こんなことが現実に起きていると考えると怖い。人間が。システムが。権威が。熱を持っておすすめしたい。

4投稿日: 2020.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションは苦手。だけどこの本は読めた。そこには様々な理由があるのだけれども、一番は自分の娘と同じくらいの年代の子が拐われ、殺害された事件があまりにも痛ましかったから。痛いと分かっていながら、そこを触らずにはいられないような心持ちで読了。DNA型の話など、なかなか難しい箇所もある。また、この作者の視点から見た司法(警察、検事)が絶望に値する存在であることも分かる。でもそれも、一つの視点であると言い聞かせて読むことが、多分この人と同じ物事の見方なのだと思う。事実、この人はそうやってこの事件を捜査してきたわけだから。ルパン、どこのどいつだ。

0投稿日: 2020.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ憤りながら読んだこの本を、同じく憤りながら子どもが読んでいる。 多くの方に知っていただき、怒って欲しい。

0投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事でミスをしたら、不都合なことが起きたら隠そうとする人は必ずいる。 警察も人の企業である以上間違いを隠そうとする人がいることは間違いない。 肩書きに囚われ必ず正しいと思い込むのは危険だと認識させられる。 もし、間違いを隠そうと考える人が企業のトップだったら… そんな会社で働いていたら、自分は正しいことを言えるだろうか。 そんなことを考えさせられた。

2投稿日: 2020.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ特殊な宣伝方法で話題になっていたので早速読みました。 面白いという表現は適切でないかもしれないが、グイグイ引き込まれて一気に読み終えました。 清水記者の調査報道がすごいのは当然であるが、それよりも警察・検察の自己保身の徹底ぶりがすごすぎる。 状況を考えれば、ルパンが真犯人の可能性が高く捜査をすれば何か出てくるのではと素人でも思うのだが。 何としても過去の過ちを認めず正当化しようとする警察。誰のための権力なのか。被害者家族の事は1ミリも考えていないのか。 今だに犯人がのうのうとパチンコを打ってるかも知れない事を何とも思わないのか。とても残念で悲しい。 事件が解決する事を切に願う。

0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ新潮文庫の100冊で2019年に買いましたが今年も新潮文庫の100冊に入ってました。 いつも小説を読んでる方がノンフィクションのこの本を読むと小説が読めなくなると思います。 それくらい複雑で作り話では作れない考えさせられる一冊です。

1投稿日: 2020.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログブクログのタイムラインでよく見かけるし、本屋さんでも文字だらけのカバーがかかって売られているのを見て、ずっと気になってた本を購入。 群馬~栃木の県境で起こった「北関東連続幼女誘拐殺人事件」を追ったルポルタージュです。 命を落とした幼い女の子たちの為に真実を解明したいという、ただその一点に突き動かされて捜査を続ける、著者の清水潔氏の強い想いには心を打たれた。 ここまで真犯人に肉薄しているというのに、警察や検察は組織の保身の為に真実を握りつぶそうとしている。当時のDNA鑑定の不確かさを認めてしまうと、すでに犯人が死刑になっている飯塚事件が冤罪だったという可能性が出てくるからだという。そのため、事件の資料が黒塗りにされていたというところが闇深すぎてゾッとした。罪のない人間を自白に追い込み犯人に仕立て上げ、真犯人は野放し…こんなことがあっていいものか。 被害者遺族の「なんで真実ちゃんだったの…?」という言葉に胸が締め付けられる思いだった。 真犯人とされる「ルパン」は今どこで何をしているんだろうか…。

6投稿日: 2020.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノンフィクション。 「刑務所のは、まずいですねえ」 脱帽。 本来、求められるジャーナリズムの姿が清水記者の活動から見えてくる。形容できない気持ちになった。 また、怒りを覚える自分に十分納得できる。本書は傑作。 だからこそ辛い。ご遺族の方の傷は決して癒えない。本当の意味での解決は無理だろう。 だがしかし、犯人はそこにいる。 いいか、逃げ切れるなどと思うなよ。

13投稿日: 2020.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのタイミングでこれを読んでしまうと、ほんとに国を信じられなくなるよね……というぐらい、警察、検察、裁判所が信じられなくなる一冊。あとテレビも。 Twitter始めてからテレビの情報は8割はテキトーやなぁ、と思いながら聞き流しているけど、なるほどなー。こういう流れなんやね、と納得。てか、この作者が日本テレビの記者ってのがすごいわ。 で、本題。以下ネタバレ。 いやはや、マジか。真犯人のばなしかーい!! 2020年現在でもまだ捕まってないんやねぇ……ここまではっきりわかってるのに。 これは……怖いな。ほんまに自分の身は自分で守らなあかんよな。国はあてにならんねんな……って再認識したわ……。 それにしても、清水さん文章うまいな……普通にグイグイ引き込まれた(笑)

3投稿日: 2020.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容はとても重い・・・ しかも、それが実話だから、余計に読むのが辛かった部分もありました。 日本の警察って、、裁判って、、大丈夫なの!? 誰かに罪を着せて、苦しめて、そして自供までさせてしまう。 その人が死刑になるっていうことも恐ろしいけれど、冤罪を着せたことで、実際の殺人犯はのうのうとこの社会で生き続けて、犯罪を繰り返しているかもしれない! 何より、それが怖いと思いました。 著者の憤り、感情的な書きっぷりも含めて、意味のある作品だなと思いました。 途中、読むのがつらくなりましたが、そのことも含めて現実なんだなぁ、、と実感します。

5投稿日: 2020.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ多くの人に読んでほしい。 冤罪逮捕した警察や検察のクソしょうもない保身劇のために、5人の幼女を誘拐、殺した真犯人は今も塀の外にいる。

3投稿日: 2020.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ何となくフラッと本屋に行き、手書きの表紙が目に止まり、手に取りました。ビニール被っているから何の本かも本当に解らない。 でも「どうしてもあなたに読んでほしい」っていう手書きの最初の一文に惹かれてそのままレジに持って行きました。 普段なら身向きもしないジャンルの本でした。ノンフィクションの殺人事件を追うジャーナリストが書いた分厚い本。20数年前の北関東連続幼女誘拐殺人事件。 「ふ〜ん、こういう事件があったんやぁ〜」くらいに読み始めましたが、いつの間にか引き込まれ、寝る間も惜しんで読み進めました。この事件の被害者の家族の心境、マスコミによる心無い言葉、警察の権威、隠蔽、ずさんなDNA鑑定、冤罪からの死刑。 人は大きな流れには逆らえない。でも、その大きな流れを変える為に一石を投じた本でした。どんなものも、変えようとしないと変わらない。

4投稿日: 2020.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ桶川ストーカー事件において真犯人を警察よりも早く突きとめ、警察組織の腐敗を鋭く指摘し世間を賑わせた清水潔さん。足利事件は中学・高校の社会の授業で学んだがああ、冤罪の事件だな程度の認識であった。この事件に清水さんが携わっていたこと、5件もの連続誘拐殺人事件めある可能性が高いこと、真犯人と思しき人物は未だ法の裁きを受けずのうのうと生きていることに驚くばかりだった。 桶川ストーカー事件同様、警察・検察を含む日本の司法機関の機能が麻痺していることを痛感する。「ごめんなさいが言えなくてどうするの」この言葉に尽きると思うのだが、幼稚園児でもできる簡単なことができず、保身に走るばかり。それを認めるイコール自分たちの言動を過ちと認めるような事実は断固として認めない。(桶川ストーカー事件であれば被害者の遺書を無視し小松の兄を主犯とし続けていること、本件であればDNA型鑑定の誤りを認めなかったこと) 本文中にもあったが、DNA(型)鑑定は証拠を補完する要素に過ぎない。そもそも100%正しいといえるのか、今が発展の最先端なのかは不確かなのである。それを過信し、あたかも主要な証拠とするのは非常に危険である。 菅家さんは数10年間、刑務所で一般人では想像すら困難なような苦しくて辛くて惨めな思いをされ続けていたことだろう。現在そのような思いをしてる人がいないと一体誰が言い切れるのだろう。もしくは飯塚事件のように既に刑が執行されており、真の意味で後戻り不可能な状態だったら‥しかもその間真犯人は誰に邪魔されるでもなく普通に暮らしいることが憎く、そして恐ろしくて堪らない。「殺人犯はそこにいる」のだから。 清水さんの文章力は勿論、事件や被害者、被害者遺族の方々への対応には感服するばかりである。「小さい声を聞く」ことを重んじ、推測で記事を書いたりせず、1人の人間として被害者遺族の方々に真摯に向き合っている。最初こそ難色を示していた人々もいつしか協力的になってくれるのはこのためだろう。何より尊敬すべき点は、実際に事件現場を訪れ、亡くなった方々の魂を感じるー、私は霊的現象全般信じていないのだが、清水さんであれば5人の子供たちの魂を見ることができてもおかしくはないなと思う。 日本の司法を司る機関を、真っ当で、罪を裁くのにふさわしい本来の姿に戻せるような弁護士になりたいと改めて感じた一冊であった。

5投稿日: 2020.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ検察と警察の杜撰な捜査と、過去の失敗を揉み消そうとする姿勢に憤る。 事件の被害者の子たち、冤罪にされた人が不憫でならないし、真犯人が野放しというのが怖すぎる。

1投稿日: 2020.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ名高いドキュメント。検察と警察の腐り加減がよく分かる。文章は深みはないが分かりやすく、ドキュメントに合っている。しかし、食肉の帝王しかり、腐敗について知ることはただただ肩の力が抜けるのみで、なんだか徒労感が残る。

0投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ何故か現在、仕事に追われて忙しい中、この本に手をつけてしまい隙間時間があればひたすら読んだ。感想は「凄い」としか言えない。内容もだが、著者の清水さんの文章力にも引き込まれた。

0投稿日: 2020.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

R2.3.22~R2.3.28 (きっかけ) 古本屋の100円本。 なんとなく手に取って。 (あらすじ) 5人の少女が姿を消した。 群馬と栃木の県境。半径10キロという狭いエリアで。同一犯による連続事件ではないのか?なぜ「足利事件」だけが「解決済み」なのか?執念の取材は前代未聞の「冤罪事件」と野放しの「真犯人」、そして司法の闇を炙り出す……。新潮ドキュメント賞、日本推理作家協会賞を受賞。日本中に衝撃を与え、「調査報道のバイブル」と絶賛された事件ノンフィクション。 (感想) 「足利事件」…冤罪事件の代名詞としてその言葉には覚えがあるのですが、恥ずかしながらその内容をまったく知りませんでした…。 それとも忘れているだけでしょうか? 本作を信じれば、著者はDNA型が完全一致する真犯人にまで辿りついているにもかかわらず、警察は全く動かないという。 メディア、議員まで動かすことができたにもかかわらず、膠着状態のままのラストシーン。国家が死守するパンドラの箱の正体は…なかなか衝撃的な内容でした。 個人的ににはこの本を信じる方向です。

0投稿日: 2020.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段だったら手に取らないノンフィクション。「文庫X」と言うカバーが気になって読んでみた。 正直、こんな事件があったなんて知らなかったし、「正義」の機関によって隠蔽がされていたことに筆者同様憤りを覚えた。 筆者の職業はジャーナリストで、文章がとても読みやすかった。 「文庫X」として売り出した書店員さん天晴れ。

0投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ良くできた物語だったな…て。 物語ではなく、事実です。 世の中、こんなことが起きてていいのか。 私たちはただ報道されてるのを何となく見聞きし、それを事実として捉えていく、この恐ろしさ。 組織が改善されるなんてそんな簡単なことではないのだから、今でもこのようなあるまじき行為が行われていることでしょう。 このような事実を教えて頂きありがとうございました。 別に警察、検察批判をしたい訳ではないけど、正義とはを考えされられました。

2投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み始めるまで、このような内容だとは思っていなかったので、衝撃を受けた。 日本でこのようなことが、つい最近まで、そして、もしかして今でも起こっているのだとしたら恐ろしい。 何を信じていいのか、わからなくなった。

3投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションに目覚めるきっかけとなった本。 読んでる最中は怖すぎてベッドの上で震えておりました。

2投稿日: 2020.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この小説の著者であり、記者である清水潔さんが過去の未解決事件に挑み、死刑判決を「無実」にひっくり返し、絶対的な証拠として信用されていたDNA鑑定の結果を白紙に戻し、真犯人の特定までに迫った一連の闘い。法治国家へ疑問を投げかけ、自らの力で日本全体を動かそうとした活動の記録が記されているノンフィクション作品。 「小さな声を聞く」 命を奪われた子供たち、未だ行方がわからない子や、その遺族。自分の無罪をいつか誰かに証明してもらうために檻の中から送る手紙。もう誰にも届けることができない声や、メディアでは取り上げられない声。報じられなければ、私のような一般市民では存在すら知らない本当に本当にか細い小さな声をしっかりと手繰り寄せて聞き、その人たちの為に立ち上がった清水さん。2020年現在も未だに犯人が捕まっていないことが何よりもショックです。 けれど、事件の真実に誰よりも近付き、それをこの書籍を通じて伝えて頂けたこと、その勇気と努力には、私自身もとても勇気づけられました。本当に大切なことは何か、誰のための報道か、何のための報道か。「報道する」という視点から、改めてメディアとの接し方や受け止め方を学ばせていただにました。 * 日々起こる事件の被害者や加害者は、「〇〇代女性」「〇〇代男性」という言葉だけで報じられます。実際の現場を知らないで、メディアを通して得られる情報が100%であるから、伝え方、受け取り方次第では想像する人物像が実際の人と全く違っていても確認のしようもない。だからこそ情報の扱い方には気を付けないといけないと感じました。その事件がどれだけ残酷か、犯人がどれだけ悪党か、何もお茶の間に衝撃を与えて怖がらせるのが目的ではないはずです。何故その事件が起こってしまったのか、原因は、対策は、これからどうするのか。そういったことを伝えて欲しいし、知りたいと強く感じました。 * 最後になりましたが、 福島万弥さん 長谷部有美さん 大沢朋子さん 松田真実さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 そして、一刻も早く 横山ゆかりさんがお家に帰ることができますように。

0投稿日: 2020.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ書店でタイトルを隠したカバーが気になって手にとったクチです。 (実際に購入したのは母で借りて読んだ) 日本の警察が誤りを認めないことは知っていたけれど、想像以上に杜撰な捜査で、あまつさえその延長に行われた死刑執行があった恐怖。 いまだ真の殺人犯がのうのうと生活しているかと思うと、この国はどうかしていると思う。

2投稿日: 2020.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ二つの恐怖を感じる。「自分が冤罪に巻き込まれる恐怖」と「冤罪の者が服役することによって放置された真犯人が“そこにいる”かもしれない恐怖」だ。 本作は、北関東連続幼女誘拐殺人事件を連続事件であると詳らかにし、冤罪を晴らした著者によるドキュメンタリー。報道被害など気になるポイントは多いが、やはり最たるは警察、検察の捜査の杜撰さ、及び過ちを認めようとしない体質だろう。その硬直性が冤罪を生み、一人の人間を二十年以上不自由な身とし、それが晴れても再捜査に取りかからない。冤罪は他人事ではないし、真犯人は野放しになる。 著者は丹念な取材で、事件現場を調べ、被害者遺族との関係性を構築し、警察の証拠を覆す。キャンペーンを張り、何年にも渡る調査報道の末引き出したのが、冤罪と真犯人の姿だ(前述の通りまだ警察は動いていない)。本書はジャーナリズムのあり方としても、一つの手本になるのではないかと感じる。

0投稿日: 2020.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

栃木県足利市と群馬県太田市を境に起きた連続幼女誘拐殺人事件。5人の幼女が殺され、行方不明になっている事件の冤罪で17年も収監された菅家さん。一方、真犯人は野放しのまま。著者は独自の調査報道で真犯人にたどり着き、事実を検察上層部に伝えるが司法は動かなかった。真犯人を捕まえることで掘り起こされてしまう、不都合な事実があったから。 法治国家なのに過去の自らの過ちを認める事も、検証することもしない。法律って守るのが当たり前と思ってたけど、ないところにはないのだな、と最近の花見政治や上級国民が起こした事故を見て思う。 とにかくジェットコースターのような速さで展開が進む、止まらない。これがフィクションだったらいいのに。 「でっちあげ」でも感じたけど、報道をそのまま受け取ってはいけない。

0投稿日: 2020.02.08