総合評価

(219件)| 24 | ||

| 76 | ||

| 75 | ||

| 26 | ||

| 4 |

powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングを意識して自由な発想を身につけたい。 - 自動改札機がラテラルシンキングのたまものということが眼から鱗だった。 今まで自動改札機の長さや計算時間なんて考えたこともなかったけど、身近なところに自由な発想があるんだなぁ。 - 必要な力 ・疑う力 ・抽象化する力 ・セレンディピティ - スティーブ・ジョブズのエピソードがよかった。 面白そうなことには積極的に首を突っ込んでいくべきという言葉。すごい大切だと思った。 - 最終的に利益が出ればいい -ゴールから逆発想する

0投稿日: 2020.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ逆転の発想は大事ですよって本。ラテラルシンキング(水平思考)の考え方を事例を交えながら分かりやすく書いてある。 その、ちょっとした気づきに至るのが大変なんだよなぁと思いつつ読了。

4投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング、逆の発想と言うか、 結果的に答えが合っていれば良いと言うか、 結構、IQ高めの人はこんな風に感じる、 ジャパニーズの教育文化がロジカルで、 ラテラルを良しとしない風潮がある様に感じるので、 子供にはラテラルシンキングを癖づけたい 昔、世話になった人が多角的にモノを見る癖を付けた方がイイと言っていたけど、 これに繋がる話しだと思い一人で感動しました、

0投稿日: 2020.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ水平思考を行うには3つの力が必要。 その3つとは疑う力、抽象化する力、セレンディピティ。 疑う力はなぜ?本当?今はね。という3つの問答で力がつく。 1時間以内に、〇〇を使わずにといった制約をつけて考える発想。制約発想。 1億円あったら、〇〇があったらという自由発想。 ムダは目的があるからこそ生まれる。人によって目的は様々だし、視点が異なるとそれぞれによって無駄も異なる。また考えが同じ人が集まると大きな力になるが、前提が崩れた際の変化に脆い点があげられる。

0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2020.06.28読了 読んでみて思ったことは、自分の考えがあまりにも固定観念などに縛られすぎているということ。 この本ではラテラルシンキングとは何かという根本から具体例を交えて説明され、実践まで発展させていく。

0投稿日: 2020.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ答えは1つだけではなくて、前提が変われば、あるいは自ら前提を変えれば、いくらでもあるじゃん、って本。 今世の中が息苦しいのは、みんな、答え(特に正義)が1つ(マスコミなどマジョリティが喧伝するようなヤツ)しかなくて、それに合わせないといけないって、思ってるからではなかろうか。 小学校辺りから、この考え方も教えてあげてほしいなと思った一冊。

0投稿日: 2020.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングとはなにか。 ずるいって悪いイメージだけど考え方によっては良い意味になるというのがわかった一冊

0投稿日: 2020.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ私達の社会がロジカルシンキングになるのは、ある意味当然であり、仕方のないこと。いくつも正解を認めたり、突飛な発想ばかり採用していると、あらゆることが停滞する。 ロジカルシンキング=垂直思考 ラテラルシンキング=水平思考 ロジカルシンキングは基本正解は一つ。 ↓ 発想が乏しくなり、アイデアが減る。 さらに自説が正しいと信じて疑わず、他人の意見を否定するようになる。窮屈で排他的 考える機会を奪っているもの=ルール、固定観念、常識。これらは新しいことを始めようとする時には全くあてになない。ルールや常識はすでにあるものを基にしているので、新しいものの前では、全く無力。 ラテラルシンキングに必要な能力 ①疑う力 ②抽象化する力 ③セレンディピティ ②抽象化する力とは 馬車(対象の特定) ↓ 速く移動するもの(抽象化) ↓ 自動車(具体化) ホンミヤラ人との会話 最小の力で、最大の効果をだすには ①他人の力を借りる(面倒なことだとおもわせなように) ②作業を組み合わせる ③楽する権利 将来役に立つかどうかわからなくても、おもしろそうなものには積極的に首を突っ込んでいくべき。そうすれば、偶然に遭遇した時に、あなたの中のアンテナが自動的に動き、予想外の化学反応がおきる。 セレンディピティは、無駄のストックがあって初めて発揮されるもの。 りんごはりんごの取れない土地で売れ ③

0投稿日: 2020.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングの基礎、事例を自分ごとにしながら(練習問題が多数あり)読み進められる! なぜ?と固定概念をうちやぶる力が必要なのは分かるがその土台をしっかり勉強しなければならないのだなと痛感。

0投稿日: 2020.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ今までロジカルシンキングの本ばかり読んできたので、たまにはとラテラルシンキングの本を読んでみた。 三段論法のようにA=B、B=CだからA=Cといった様に、順序立てて物事を考えるロジカルシンキングとは違い、A=Cが分かるならば手段は問わないラテラルシンキングは非常に新鮮で、読んでいる途中、そんな考え方があるのか!?と何度も思ってしまった。 身の回りの全ての事に「なぜ?」をぶつけ、自分の中にある固定観念を壊す事が重要だと強く感じた。 大事なのは「最終的にどうなっていればいいのか」という視点で発想すること! これはこの本の中でもとても重要な考え方だと思った。 ラテラルシンキングとロジカルシンキングを組み合わせて使えるように、身の回りの事に対し気にかけなくてはいけないと思わされた1冊だった。 #booklog

0投稿日: 2020.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログラクに成功を引き寄せるのがここでいう「ずるい考え方」 ラテラルシンキングに必要な三つの力 1.疑う力〜固定概念を破る〜 2.抽象化する力〜物事の本質を見抜く〜 3.セレンディピティ〜偶然の発見を見逃さない〜

0投稿日: 2020.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログひらめき系思考、大好きだ。 なぜなぜ3回(ロジカルシンキング初級)とか胃が痛くなっちゃうわ(笑) ラテラルシンキングでこれからもやっていこうと思う。 2020/03/10読了

1投稿日: 2020.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログささっと読むにはちょうどいい文体。 だが、それ故にちょっと子供騙し感というかちょっとこじつけちっくなものもある。

1投稿日: 2020.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログKindle Unlimited無料体験3か月の最終月に入ったところ。で、というわけではないが、タイトル的にまったくそそらない本に挑戦。 結果は、予想通り。 ブクログ見ると意外に高評価付いてて、かなり意外。 人それぞれニーズのありかはちがうということだろう。 最大に残念なのが、ラテラルシンキングの事例を多数示す作りになっているのだが、たまたま当たっただけでは?…という反論に耐えないものが多いこと。サウスウエスト航空などはラテラルですらなかろう。 Unlimitedで実質「ただ」で読めるし、費やした時間は1時間ほど。ただ、いくつか新しい知見習得もあった。費用対効果を高めるという意味でも、ここに書いておく。 「ホカロン」のメーカーは、なぜお菓子メーカーのロッテ? 脱酸素剤の研究中に試料として使用していた鉄粉が発熱したから。 「電球」の発明者はエジソンではない…のは知っていたが、10時間ほどで切れてしまう第一発明者スワンの電球でも当初は歓迎された。なぜなら蝋燭よりは長持ちするから。 ジョージルーカスはスターウォーズで大儲け。映画が売れたからではなく「関連する権利」を得る契約を取り交わしたから。キャラクターグッズ販売の走り。 「#ずるい考え方〜ゼロから始めるラテラルシンキング入門」(あさ出版、木村尚義著) Day106 https://amzn.to/2TrsYeY

0投稿日: 2020.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング力とは 疑う力・抽象化する力・セレンディピティ の3つである。 ロジカルシンキングに囚われるのではなく、いかに楽をして目的を達成するかがずるい考え方である。時に日本人には否定されることもある「楽をする」ということを考えさせられる本だった。最小の力で最大限の効果を出す、他人の力を借りる、新たな価値を生み出すなど新しい視点を得るためには周りをよく観察することが必要。

2投稿日: 2020.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ意外性あるアイデアを出したいと思っている方、自分に対して人とは違う価値を求めている方におすすめです。

1投稿日: 2020.02.14 powered by ブクログ

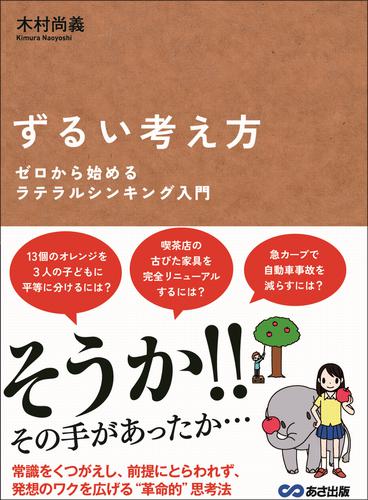

powered by ブクログ内容紹介 (Amazonより) テレビ紹介され話題沸騰! 朝日放送「ビーバップ! ・ハイヒール」(2019/08/29) 「ラテラルシンキング」という思考法をご存じですか? 発想に一切の“制約"を設けず、あらゆる可能性から問題を解決しようとする考え方のこと。 いわゆるロジカルシンキング的発想より、スピーディーに、スマートに、そしてカンタンに問題を解決できるため、有名ビジネスパーソンが注目している思考法なのです。 「ずるい」という言葉には、一般的にはあまり良いイメージはありません。 しかし、一口に「ずるい」と言っても、いろいろな「ずるい」があります。 人を出し抜いて非難されるような「ずるい」もあれば、 「その発想はなかった……」と周囲をくやしがらせるような「ずるい」もある。 本書で扱うのは、こちらの「ずるい」です。 ・常識にとらわれず、自由な発想を可能にする考え方 ・最短ルートで問題を解決する考え方 ・お金や時間をかけずに目的を簡単に達成する考え方 そんな思考法が本当にあるのか……? あるんです。 それが、本書で紹介する「ラテラルシンキング」。 トーマス・エジソンとジョージ・ルーカス、成功の共通点は? スティーブ・ジョブズの発想の公式は、メイド喫茶にもあてはまる? 急カーブで自動車事故を激減させた意外な解決策って? あなたも本書を読んで、ラテラルシンキングの達人になってください。 ラテラルシンキングという言葉を初めて知りました。 ラテラルシンキングとロジカルシンキングの違いなど予想外で、斬新で、画期的で、しかもいち早く問題を解決してしまう考え方を説明しています。 なかなか簡単に思い浮かぶことではないなぁと思いました。他人より2、3歩前を考えるのではなく10歩前を考える。 斬新なアイデアを考えるのは苦手かなぁ...歳とともに固執しがちなので 固定観念に囚われないように...とは思っています。

8投稿日: 2020.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログさらりと読めるラテラルシンキング(水平思考)の入門書。中身が濃いとは言えないけれど、ラテラルシンキングがどういうものであるかはわかりやすく解説されているし、豊富に紹介されている実例は興味深く、面白く読んだ。 ただ、読んだからと言って人がびっくりするような、すぐに役に立つような発想がすぐに浮かぶわけではなく、そういう単純なノウハウ本だと思うとがっかりするような気がする。 僕個人で言えば、今いろいろ考えていることについて、何佳品とをもらえたような気がしたし、前向きな気持ちになれたので、読んでよかったと思っている。

1投稿日: 2020.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングが学べる一冊。 例やトレーニングが豊富に記載してあります。 物の使い方を20〜30通り出すというトレーニングはバイアス思考を除去してくれるのでおすすめ。 物事を多面的に見るということでロジカルシンキングではたどり着けないアイディアを生み出す。 常に先読み思考で物事を考える。例えば新商品が出たときには社会にどういう影響を与えるか?など

1投稿日: 2020.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング、水平思考の入門書です。 ロジカルではなく自由発想で解決策を導き出す方法やアイディアが書かれています。 私はIT業界にいることもあり、ロジカルシンキングで物事を考え、ドキュメントや報告もロジカルにすることが重要と教えられてきました。 よってこのラテラルシンキングの発想を広げる考え方は新鮮でした。 ロジカルシンキングとラテラルシンキングはどちらも重要な思考法ですが、使う場面やそのバランスを考える必要があります。自分の業務で考えれば8対2ぐらいでしょうか。 ラテラルシンキングに馴染みがない方におすすめします。

1投稿日: 2020.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログズルい考え方でビジネスを切り開く偉人たちの例や、ズルい考え方を身につけるためのワークが紹介されており、実生活に活かしやすい1冊でした。 仕事や趣味で何かクリエイティブなことをする必要があり、考えが煮詰まった時のヒントになること間違い無しと感じました。

17投稿日: 2020.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ロジカルシンキングとラテラルシンキングの相互関係を学びながら、自分の考えのクセにきづける。ラテラルシンキングをするための考え方は、色々な過去の事例と結びつけてくれるため、雑学としての知識も同時に得られる。 考え方のトレーニングもあり、読んだあとにもトレーニングができるし、読むと人に教えたくなる。 また、最後のまとめが印象に残った。ロジカルシンキングはコンピューターやAIの得意分野。ラテラルシンキングは、今のところまだ人がコンピューターよりも優っているところ。これからの時代の生き残りには必要不可欠な考え方であると。 しかし、ラテラルシンキングで言うならば、それさえもAIができる時代が来るのかも知れない。 ラテラルシンキングが得意な子供たちに、大人になっても得意でいられるように教えたいとおもった。

2投稿日: 2020.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングをするための3つの力を磨き、「ずるい考え方」ができるようになるための本。 具体的な例や、力を身につけるためのトレーニング方法がわかりやすく、すぐに実践ができるのでおすすめ^^ 私としては、この本を読んでから「メモの魔力」を読めばよかった。 (そしてメルカリで売ってしまった…) 「メモの魔力」では事実をひたすらメモして、それに対して抽象化することによってアイデアを生み出すという内容だったと思うが、「抽象化」がうまく自分の中で理解できなかったんだよね… この本は「抽象化」とはどうすることかを例を使って詳しく教えてくれていたので、やっと理解できそうな気がする。

1投稿日: 2020.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題を解決する発想をするためは、物事の本質は何か?を考えて抽象化してみること。対象の特定→抽象化→具体化 本質は見方によって変化する。新聞紙は、「情報」であり「物体」でもある。前者の役割は時事問題の出題源、広告デザインの見本…後者の役割は、梱包材、火種、虫退治にも使える!

1投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ今月15冊目。 ★★★ ラテラルシンキング、つまり一つの物事を多角的にみると楽して良い結果を出すアイデアを生むというもの。 まあ内容はかなり薄いね

1投稿日: 2019.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かり易い内容でした。 物事はとらえようだなと思いました。『考え方』って大切ですね。 後は日々心掛けようと思う「気づき」が得られました、 ・ゴールから逆発想をする考え方、意識しよう。「最終的にどうなっていたらいいのか?」→自分の人生、職場の今後について。 ・「結果」がもたらす「効果」にまで思いをはせる →「効果」にまで踏み込むことでもう一歩成長出来そうやね。 ・「ムダな物を必要な人に売った」浅野総一郎さんの話 イロイロ心がけよう。

2投稿日: 2019.12.07 powered by ブクログ

powered by ブクログさらーっと読めて、入門の中の入門と思えばとても良いと思う。 子供達に読んでもらってもいいくらい表現は平易で、文量も少ないが、ロジカルシンキングを鍛えるのと同時にラテラルシンキングも鍛えたら何かと役にたつんじゃないかな。 流行りのデザイン思考とだいぶ近いと思った。

4投稿日: 2019.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログモノの考え方について。 この本を読んだからと言ってラテラルシンキングが 出来るようになる内容ではないかなと思います そう言うモノの捉え方もあるよと言う モノを多角的に見たときの見方の事例集 モノの価値は相対的に決まっていて どう見るかで価値がないものに価値が見出せる 一つのコトに答えは一つという単一的な見方だと ネガティヴになりやすく生きづらいだろうなと 最近、テレビで話題になっている SNSによるバッシングやクレーマーも 単一的な見方しかできない人が他の見方を 受け入れられなくて起きてる要素もあると思う 単に文句言って発散させたいと言うケースも 多々あるとは思うけど… そう言う人が増えているのか 情報社会になって明るみに出てきただけで 日本教育の賜物として前から多いのか

1投稿日: 2019.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ?で固定観念を打ち破る 本当?で前提を疑う 今はね?時間の変化を捉える 本質を見分けるときは〇〇するのもの〇〇になにが入るかを考える 客がいなければ作れば良いby小林一三

1投稿日: 2019.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングをわかりやすく説明してる。新規事業を生み出す初期の段階、自分たちの欲求を解決する方法を探す、などの初期段階の思考で役に立つものという印象

1投稿日: 2019.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ所在:展示架 請求記号:336.2/Ki39 資料ID:11801316 「ちゃんとやってよ!」ではなく「してやられた!」のずるい。そんな考え方を身に着けてみませんか? 選書担当者:菅沼

1投稿日: 2019.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ【感想】 「ロジカルシンキング」という言葉は昨今よく耳にするが、本タイトルでもある「ラテラルシンキング」っていう考え方は初耳だった。 内容は至ってシンプル。簡単に言えば「とんち」や「コロンブスの卵」のようなモノだろう。 自由な発想や、転換的なモノの考え方で解決策を見出すというようなもの。 仕事をしていると、どうしても凝り固まったモノの見方しかできなくなってしまう。 真正面から物事にぶつかるのではなく、違った視点から楽に物事を解決に導く方法を探す能力。 イコール、これは世の中を柔軟に生きていくための必要不可欠な能力とも言える。 中でもやっぱり、「疑う力」を養うことは大切だろう。 「他にやり方はないのか?」 「そもそも根本的な問題は何なのか?」 「改善する余地はないのか?」 既存のやり方に従順するのではなく、他に糸口を見つけようとする姿勢は本当に大切。 この本はあくまで「入門書」であり、どうすればラテラルシンキング能力を向上させるのかといった折にはあまり触れていない。 結構センスが重視される天性の能力チックな要素もあるが・・・ 要するに、狭い視野だけで生活せずに、色んな経験をして、それらを全く違ったシチュエーションで組み合わせて応用できればイイのかなと思った。 せっかく色んな本を読んでいるのだから、それらを紐づかせれるようにならないとなぁ。。。 【内容まとめ】 0.ラテラルシンキングってどんな思考法? →どんな前提条件にも支配されない自由な思考法。発想の枠を広げる思考法 「回答まで論理を積み上げるロジカル、回答までジャンプするラテラル」 1.ラテラルシンキングとは ・常識にとらわれず、自由な発想を可能にする考え方 ・最短ルートで問題解決する考え方 ・お金や時間をかけずに目的を達成してしまう考え方 2.ロジカルとラテラルの関係は相互補完 ラテラルシンキングで考えると、たくさんの選択肢が得られます。 その選択肢について、現実に実行できるかどうか、実行する上で問題がないかどうかは、ロジカルシンキングで考察します。 3.疑う力「なぜ?」「本当に?」「今はそうなだけ」 固定概念を打ち破る。 相手を疑うのではなく、提示された前提を疑ってみること。 固定概念の鎖が破壊され、自由な発想を手に入れられる。 4.抽象化する力 物事の本質を見抜く。 抽象化とは、物事の本質や機能に注目すること。 5.セレンディピティ 「何かを探している時に、それとは別の価値あるものを偶然見つける力」 「偶然を偶然として無視しない力、偶然を何かに関連づける力」 →偶然の発見を見逃さない。 6.努力自体は勿論大切ですが、目標を達成するためにいかに楽をするか。 この発想こそが、ラテラルシンキングの神髄なのです。 7.強者とそのままぶつかっても勝てない。 強者の力をうまく利用できないか? 真正面からぶつからず、相手の力を利用しながら共存する道を探す。 ・コバンザメ型 ・寄生虫型 ・ヤドカリ、イソギンチャク型 【引用】 ラテラルシンキングとは ・常識にとらわれず、自由な発想を可能にする考え方 ・最短ルートで問題解決する考え方 ・お金や時間をかけずに目的を達成してしまう考え方 p22 ・ラテラルシンキングってどんな思考法? どんな前提条件にも支配されない自由な思考法。発想の枠を広げる思考法 「積み上げるロジカル、ジャンプするラテラル」 ロジカルシンキングは「A→B→C」というように、正解に導くためにロジックを掘り下げる「垂直思考」。 これに対して、ラテラルシンキングは「水平思考法」。 順番や過程はあまり問題にならず、筋道立てて考える必要もない。 lateralは「水平」という意味。 p30 ・ロジカルとラテラルの関係は相互補完 ラテラルシンキングで考えると、たくさんの選択肢が得られます。 その選択肢について、現実に実行できるかどうか、実行する上で問題がないかどうかは、ロジカルシンキングで考察します。 思考の順序として、最初にラテラルシンキングで発想し、次の段階はロジカルシンキングで検討するといいでしょう。 p50 ・ラテラルシンキングに必要な環境を作るための3つの能力 1.疑う力 2.抽象化する力 3.セレンディピティ p52 ①疑う力 固定概念を打ち破る。 相手を疑うのではなく、提示された前提を疑ってみること。 固定概念の鎖が破壊され、自由な発想を手に入れられる。 疑う力を鍛えるマジックワード ・「なぜ?」 →子どものようにまっさらな気持ちで「なぜ」を連発してみる。 ・「本当?」 →目の前にある前提を鵜呑みにしないで疑問を投げかける。 ・「今はね」 →あらゆる物事は時間とともに変化する。仮に今そうだったとしても、簡単には納得しないこと。 p60 ②抽象化する力 物事の本質を見抜く。 抽象化とは、物事の本質や機能に注目すること。 ものの使い道は何通りもある。 30通り色々な使い道を考える事で、抽象化→具体化する能力を鍛えよう! p68 ③セレンディピティ 「何かを探している時に、それとは別の価値あるものわや偶然見つける力」 「偶然を偶然として無視しない力、偶然を何かに関連づける力」 →偶然の発見を見逃さない。 ・偶然は発明の母 小麦のおかゆを炎天下に放置していたら偶然できてしまった「パン」、飲み水の代わりのブドウの果汁を瓶に入れていたら自然発酵して偶然生まれた「ワイン」。 p76 ・努力しないで大きなリターンを得るには? 「最小の力で最大の効果を出す。」 ・十二支の順番でネズミが一番になった理由 お釈迦様への新年の挨拶で、到着した順番に割り当てられた。 牛の背中に乗って移動し、最後の最後に背から飛び降りて一等になった。 ①他者の力を借りる ②作業を組み合わせる ③楽する権利を手に入れる p89 私たち日本人は、大きな成果を得るためにはそれなりの「努力」が必要だと考えがちです。 楽に結果を出すことに、なんとなく抵抗があります。 努力自体は勿論大切ですが、目標を達成するためにいかに楽をするか。 この発想こそが、ラテラルシンキングの神髄なのです。 p92 ・強者とそのままぶつかっても勝てない。 強者の力をうまく利用できないか? 真正面からぶつからず、相手の力を利用しながら共存する道を探す。 ・コバンザメ型 →自動車とカー用品 →携帯電話と周辺機器メーカー 大きな業界の力を借りて市場を作り出している。 ・寄生虫型 →ベストセラーの解説本や類似、批判本 →行列のできるラーメン屋の隣のラーメン屋 いずれも本来は強者に入るべきだった利益が失われ、こちらに入る。 ・ヤドカリ、イソギンチャク型 →他の生物がイソギンチャクの毒を警戒してヤドカリを襲わない。イソギンチャクも広範囲に移動できるのはメリット。 →〇〇産の〇〇豚の肉を使用! 持ちつ持たれつの関係、強者弱者の関係ではなく「共存」。WIN-WINの関係。 p110 ・異質なもの同士を組み合わせる アイスクリームのコーンが生まれた瞬間 1904年 アメリカのセントルイス万博にて。 アイスクリームの容器回収問題に悩まされていた店は、隣の店である「サラビア」というエジプトのお菓子を加工してもらい、問題解決を行なった。 まったく別のもの同士を結びつけて新しいものを創造するのも、ラテラルシンキング的発想なのである。 p143 「先の先を読む」達人になるためには、アクションを起こした時に、その結果だけではなく、結果がもたらす「効果」にまで思いをはせることでしょう。 エジソンの例なら、 電球の発明→実用化→大量生産→電力の供給が必要→発電所の開設。 p162 ・「ダメな部分」に隠れている宝物を探そう →とにかく大切なのは、「疑う力」。 欠点だと思っていたものが、見方を変えれば欠点ではなかったり、他人にとっては利点だというケースがある! ・欠点をあえて前面に押し出して成功する。 「欠点は隠すべき」という常識を疑ってみることで、思わぬ結果を生む。 ・マイナスを活かせる場所を探す。 否定的にとられがちな部分を、肯定的なイメージに転換させて成功させる。 隠したい過去がある人や、コンプレックスを持っている人も、それを活かす場所さえ見つかれば活躍できる! p193 ・ラテラルシンキング 奇抜な発想、突飛な考え方、非常識なアイデアを駆使して問題解決する。 「そんな方法は思いつかなかった」と周りを苦笑させるような芸当は、AIには絶対にできません! 自由な発想で考える事の面白さを知ろう!

11投稿日: 2018.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングの発想事例触れるのが面白い。こんな考え方があったのか、という驚きはとっても新鮮。物事にとらわれないようにしようとは思うが、なかなか難しいなあと思う。 注目点 ・アイデアメモは読み返さなくて良い。頭にインプットするためにメモする。

1投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング(前提にとらわれず、発想のワクを広げる考え方)について解説したもの。発想の転換についてだと、「1日2400時間発想法」の方が面白かった。 特に最近、自分の発想があまりにも貧困で自分でもいらいらしてしまう。というより、真剣に時間をかけて考える時間を取らなくなったという方が正確かもしれない。ついつい過去の慣習や方法で済まそうとしてしまう傾向がある。たまには時間をかけて考えなくては。

0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「目的のために手段を選ばず」と言う言葉は、通常悪いイメージで使われるので、著者もあえて水平思考に「ずるい」というタイトルを付けたのでしょう。 入門編としては、色々と事例も載っていて分かり易いです。「水平思考の答えは1つではない」はずなのに、最期のクイズは4問中3問が著者と同じ答えで、「こんな考えがあったのか!」(目から鱗)とならなかったのが残念です。

2投稿日: 2018.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ私自身思いつかなかった「なるほど、そういう考え方か!」という箇所がいくつもあり、考えることを再度考えさせられた。 案として掲載されているものは、たったちょっとやる事を変えたり、ほんの少し違う視点からの考えだったりで、あとから聞く(読む)と「そんなことかよ!」と一瞬思ってしまうが、その視点を発見してから実際に「やる」ことが成功という結果に繋がるんだと、ひしひし感じた。 自分には足りない「結果や先を見る力」に、重きをおくことがいかに大事かを実感する書籍となりました。

1投稿日: 2018.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカは宇宙でもかけるボールペンを、大金をかけて開発した!かたやロシアは鉛筆を使った。 みたいな話の紹介や、思いつくための発想力の鍛え方のようなものがサラッと。

1投稿日: 2017.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ創作脳・戦略脳・ビジネス脳を刺激するのに良い一冊。 ロジカル思考(論理思考)は思考の深さ、ラテラル思考(水平思考)は思考の幅広さであり、ヒトの思考を円錐で表しているのはとても分かりやすかった。 「他人の力を借りて成果を得る」という部分には特に面白く読めた。自分がある業界で食っていこうと思う時、その業界のトップ又はお偉いさんのブランド力を上手く利用することは、卑怯でもなんでもない「ラテラルシンキング」の一つである。 余談だが、「販促物があまり売れない」ことの対処法として「わざと『一人3部まででお願いします!』と言う」というのには少し笑ってしまった。

1投稿日: 2017.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラル・シンキング(水平思考)の入門書。あまり深入りせずに、全体像がつかめてよいと思う。 1章 ラテラル・シンキングとは 2章 必要な力(疑う力、抽象化する力、セレンディビティ:偶然の発見 ) 3章 最小の力で最大の効果 4章 相手の力を利用する 5章 異質なものを組み合わせる 6章 先の先を読む。 7章 無駄なものを捨てない。 8章 マイナスをプラスに変える 9章 ラテラル・シンキングを試してみよう。 という感じだった。全体像を抑えるには良い本だと思う。

1投稿日: 2017.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ラテラルシンキングの入門書。その発想手法がざっくりと記載されている。 目に見える事象を別な捉え方で見る方法を知るには最適な本。

1投稿日: 2016.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングには、 1.疑う力、固定概念を打ち破る 2.抽象化する力、物事の本質を見抜く 3.セレンディピティ、偶然の発見を見逃さない 抽象化のステップとして、対象の特定、抽象化、具体化

1投稿日: 2015.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングという、水平思考についてざーっくりと説明。 平易なのでものすごく読みやすいが、その分内容は薄め。 そんなに「ずるい」わけじゃないと思いますw

1投稿日: 2015.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング(水平思考)について知りたくて読んだ。 ポイントは3つ。 ・暗黙の前提を疑う ・抽象化する ・セレンディピティ:偶然の発見を見逃さない ロジカルシンキングを垂直思考として対比している。 本書を読んだ上でTOC思考プロセスを考えると、因果関係を用いるロジカルな部分と、クラウド等での論理の検証による暗黙の前提を疑うラテラルな部分の両方を包含している。 また、抽象化の段ではフォードの自動車の例が出ており、ゴール指向とも関連している

1投稿日: 2015.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ【ポイント】 ネガをポジに思考変換する癖をつけよう 【感想】 ラテラルシンキングの導入本。 そもそもどういうものか、どう役立つのかが中心で、具体的にどう使うのかが薄い印象。

1投稿日: 2015.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング(水平思考)についての入門書です。 斬新な発想が生まれにくい従来のロジカルシンキング(垂直思考)に対して、様々な視点で物事を見ることによって、誰も気づくことのなかったアイデアを直感的に得ようとするのがラテラルシンキングです。頭を柔らかくして、自由に発想することで、問題を解決した数多くの事例をもとに解説されているので、とても分かりやすく、興味をもって面白く読むことができました。 どちらの思考法がすぐれているかではなく、水平思考と垂直思考を併用することが大切ですネッ。 べそかきアルルカンの詩的日常 http://blog.goo.ne.jp/b-arlequin/ べそかきアルルカンの“銀幕の向こうがわ” http://booklog.jp/users/besokaki-arlequin2

1投稿日: 2015.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング(水平思考)の考え方が、分かりやすく書かれています。 ロジカルシンキング(垂直思考)ではたどり着けない、思いもよらない解決法です。 これはどちらかというと、強制発想法でしょう。 書名の「ずるい考え方」というのは、編集者が付けたのでしょうか、キャッチーな書名ではあるとは思いますが、内容をきちんと表してはいませんね。 一読の価値はあります。 問題は、どうやったらこのような思考方法ができるかですが。

1投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ人を出し抜いて非難されるような「ずるい」もあれば、思いがけない発想で、周囲をくやしがらせる「ずるい」もある。 予想外で斬新で画期的で、しかもいち早く問題を解決してしまう考え方==ラテラルシンキング(水平的な思考)。 対照的な思考法はロジカルシンキング(論理的な垂直思考)。A→B→Cと物事を順番に積み上げながら筋道立てて正解を導いていく考え方がそれ。 例:13個のオレンジを3人で分ける方法 1)4個ずつ分けて余った1個を3等分する・・・ロジカル 2)はかりを使って同じ重量ずつ分配する・・・ロジカル 3)ジュースにして分ける・・・ラテラル(「書こうしてはいけない」という思い込みにとらわれない発想) 4)オレンジの種を植える・・・ラテラル(「その場で分配しなければならない」という思い込みにとらわれない発想) 身近にあるラテラルシンキング 例1自動改札機「ICカードの計算に時間がかかる」→コンピュータの処理速度をさらに上げる(=ロジカル)のではなく、改札機を長くして解決した。 例2エレベーター「満員だとボタンが押せない」→ボタン押し係を常駐(=ロジカル)ではなく、乗り込む前に停止会のボタンを押せるようにして解決。 例3販促物「受け取ってもらえない」→「すいません!おひとり様3部までにしてください!」と言い換えて配布して解決。 ⇒誰でもできることなのに、言われなければ気がつかない。これらこそが、楽に成功を引き寄せる「ずるい考え方」。 ロジカルとラテラルの関係は相互補完。ラテラルシンキングができれば、ロジカルシンキングは必要ないという話ではない。ラテラルシンキングで考えると、たくさんの選択肢が得られる。その選択肢の1つひとつについて、現実に実行できるかどうか、実行する上で問題がないかどうかはロジカルシンキングで考察する。思考の順序としては最初にラテラルシンキングで発想し、次の段階はロジカルシンキングで検討するとよい。 ロジカルだけになりすぎると窮屈になる。複数の答えは存在しないという意識=正解はひとつ症候群=排他的思考=考える機会を奪う。 ラテラルシンキングに必要な3つの力 1)疑う力 2)抽象化する力 3)セレンディピティ(何かを探しているときに、それとは別の価値あるものを偶然見つける力) セレンディピティはムダがあってこそ。ロジカルシンキングは効率を考えムダはできるだけ排除される。しかしラテラルシンキングはムダは大歓迎。ただちに必要でないもの(=ムダ)のストックがあって初めてセレンディピティが発揮されるため。 (例:札幌の雪。1950年に捨てるために札幌大通り公園に集められた雪を使って学生が雪像をつくった・・・これがさっぽろ雪まつりのはじまりで今や市にとって重要な観光資源になった)

2投稿日: 2015.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングを紹介する本 ラテラルシンキングとは、前提条件に左右されない自由な発想法のこと。 学びとしては、ラテラルシンキングに必要なこととして①固定概念を打ち破る②抽象化する力③セレンディピティ(偶然を見逃さない力) ③セレンディピティには、無駄なことも重要であり、垂直思考型のロジカルシンキングと水平思考型のラテラルシンキングは、補完的な役割がある。 普段から意識して、発走する習慣が重要だと感じた。

1投稿日: 2015.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログいわゆる水平思考。ただなんかよくある「○○になれるたった○つの方法」みたいな、いかに水平思考がすばらしいかに多くが割かれている。

1投稿日: 2015.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題や課題をより楽に解決するアイディアを生み出す「ラテラルシンキング」について。 とても読みやすく、実際に使えそうだと思える箇所も多かったです。頭が凝り固まっていると感じた時にいいかも。

1投稿日: 2015.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングがどんなものかという入門にはいいかもしれないが、実例としてあげられている事例やその説明が浅いのが残念。

0投稿日: 2014.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングとはなにかと言うことが知りたくて購入。 ラテラルしとは日本語で水平思考と言い、ロジカルシンキングの様に順を追って論理的に物事を解決して行く物ではない。 ロジカルシンキングが垂直思考で掘り下げて行くのに対して、ラテラルシンキングは一足飛びにゴールを導き出す「ずるい考え方」。 なにかを考える時、なんでもいいからとにかく突飛な考え方をしてみる。 ロジカルシンキングの様に物事の順を追って考えて行くのではなく、奇抜な考え方をしてみることが必要。 ・理想と現実を紙面に書き出し、その中央にブラックボックスを書き掘り下げて行けば手がかりになるかも ・ものの価値は見る人によって違うんだから、その無駄になったものにどんな価値があるのかを考えてみる ・日常生活の中でネガティブなものがあったら、それをポジティブな言葉に変換してみる

1投稿日: 2014.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

チェック項目1箇所。「財政破綻」を広く宣伝するのは”恥”をさらすことになるとして、反対する社員もいました、それでも西田社長は、「なぜ破綻してしまったのか、夕張を反面教師にして勉強してもらえる。それに、夕張が再生するキッカケになればいい」と社内を説得します。

1投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなか面白い。 これまでもっとロジカルに、論理的に考えようというような本ばかりだったが、この本はちょっと違っている。 そもそも現在面接中の会社で、何でもありの会社なんです。 常識で考えてはいけない。別の発想で行動する会社なんですといわれ、少しでもその感覚を理解してみようと選んだ本だが、まさしくこのイメージにピッタリではないかと思われる。 ロジカルシンキングが、目も前の事実を積み上げていく、足し算の考え方であるならば、ラテラルシンキングは、目の前をすっ飛ばして、一足飛びに先に思いを馳せてしまう掛け算、いや高次方程式に様な考え方だ。 先ずは思いを自由に先に飛ばし、そこに行く方法は後から良く考えてみようという発想は今までなかったな~。 非常に面白い参考書でした。

1投稿日: 2013.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ考え方のトレーニングは大事だと思わせられる本。発想の転換や、組み合わせというのは、今からの時代ますます必要になってくると思う。

1投稿日: 2013.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングをテーマにした思考法の書籍。タイトルにある「ずるい」という表現は、あざとさはあるものの、この領域への興味を惹くのに役立っている。 中身については、ビジネスに関するトリビア集のようなもの。へぇーと思わせるエピソードには、ラテラルシンキングが絡んでいるということなのだろう。一応、鳥の目/虫の目/魚の目に関する話も含んではいるが、本を通して読んでみると、このあたりの内容が頭に残らない。 よって、入門書として、ラテラルシンキングに興味を持たせることに成功しているとは思うが、この手の本を手に取ってみる悩める社会人にとっては、かなり物足りない。

0投稿日: 2013.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ラテラルシンキングって何?」と見て思った人には最適な本。 ロジカルシンキングとの違いもあっさりと書いてあるし、ケーススタディも載っているので「ああ、あれって」みたいな発見があって面白い。 ただし、知識・技術として身に付けるにはちょっと足りないかも。 本当にこの力を身に付けたい人は、自分で日頃の鍛錬を積むしかないかな。。。

1投稿日: 2013.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログどうしてもロジカルに考えてしまいつまらない考えしか思いつかないのなら読んでみるといい。 慣例、先入観がいちばん思考の邪魔をしていると思うので出来る出来ないは一旦置いておいて色んな角度から物事を捉えることが大切。 こういう考え方があるというのが分かっただけでもプラスになる。

1投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

人間ひねくれた者が勝つ。そのひねくれ具合が世の中に取り入れられるかられないかでこの世の判断は如何様にも変わるそれを理解できた人間が勝ち組となる。

1投稿日: 2013.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングのほんのさわりってかんじで読みやすいけど、技術的にはあんまり身に付かない本。 たぶん、われわれは学校でロジカルシンキングに慣れ親しんでしまっているから、ラテラルを身につけるにはセミナーとかに参加したり、グループワーキングを繰り返したりってのが必要になるんだろう。

1投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ大阪万博で入口から会場まで走り出す人が多発した際の対処法や、自動改札機で思ったより処理時間がかかってしまって利用者がもたついてしまった際の対処法など、実際のエピソードは興味深かった。 内容は、まぁ…

1投稿日: 2012.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ【レビュー】 タイトルにある通りラテラルシンキングとは何かが書かれている本 大量のイラストに和みながら先人の発想に驚かされる。 大量のラテラルシンキングの実例が掲載されているので ラテラルシンキングが何なのかについては十分にわかると思う。 ただ、実際の思考法についての記載が少ない点が不満 【感想】 無駄はムダではないという話が気に入った。 目的があるからそれからそれたことをムダというわけだが。 そのムダがあるから思考の幅が広がる。 よし、ムダなことをやってみようと思った。 【メモ】 働かない蟻についての記載が眼から鱗だった。 働き蟻蟻は以下の 2:6:2 超働き蟻:働き蟻:働かない蟻 に分かれる。 で働かない蟻を除くと 残りの超働き蟻と働き蟻から2割が働かない蟻になって 2:6:2の割合は保たれる。 (エリートだけの集団は出来上がらない) ここまでは知っていたが 働かない蟻ありの有用性にまで触れてあったのに感心した。 例えば、超働き蟻、働き蟻が、間違った道を進むようになった時なんかに 働かない蟻が修正をすることがあるのだそうだ。 日頃盲目的に働いていないからこそ出来る修正 人間社会でもあるんじゃないかと思った。 【作成時間】10:07

1投稿日: 2012.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの「ずるい考え方」にはだまされた。 日常で役立つというより、事業で成功させるような感じがした。 読みやすく、3時間もかからず読むことができた。 ラテラルシンキングを必要な3つの力と、6つのテーマで分けているのもわかりやすかった。 各章の最後のコラムに「ラテラルシンキングの練習」の例があってこれが役立ちそうだと思った(制約発想と自由発想など) 時間がたったらもう一回読んでみたい。 練習帳というのがあるみたいなので読んでみようかなぁと思った。

1投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングという斬新な発想の大切さを説く。具体的なやり方は分からないが、多様な事例が興味のある内容で楽しかった。

0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング(水平思考)の本 読みやすく面白かった。 「自動改札を開発していた時に想定よりも処理性能が遅いという問題が出た。開発陣は処理性能の向上ではなく、自動改札の長さを長くして通過時間を稼ぐことで対処した」 うーん なるほど

1投稿日: 2012.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログずるい考え方、一言できくとあまりいいイメージはない言葉だが、なにが大切か、本質は何かを常に考えることで、一見ずるいが、大切なことは抑えた対策をおこなうことができる。物事の本質を見抜くことは用意ではなく、ノウハウもあるが、この本では本質を見抜くための考え方を明示的に示している。漠然とできる、のではなく、できるためのツールをはっきりと持っていることはラテラルシンキングを行うときも、ロジカルシンキングを行うときにも重要である。

1投稿日: 2012.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んで頭が柔らかくなり、視野が広がった感じです。 ・異世界の人と対話をしよう ・リンゴはリンゴの採れない土地で売れ ・不要なものを必要な人に販売して利益を得る ・「もし○○がヒットしたら」と考え、成功するイメージが見えたら愚直に突き進む。あなたには他の人には見えない景色が見えている。 がよかったです。

1投稿日: 2012.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ラテラルシンキング」という言葉自体聞きなれないものだったが、読みやすくてわかりやすかったので良かった。

1投稿日: 2012.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングという言葉を初めて知ったかも…。 問題解決のための思考方法はたくさんありますが、いろんなアプローチができる方が強みになるわけで、発想の転換ができるようになるといいな。

1投稿日: 2012.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「ずるい考え方」というタイトルそのものが、ラテラルシンキングの事例ですね。 ネガティブシンキングをポジティブシンキングにするという観点では、過去の事例(歴史)を挙げながら、良く纏められている本です。 発想の転換という観点では、(サブタイトルにもありますが)入門書ですね。 より多くの訓練をするならば、多胡輝著「頭の体操」1~4集が良いと思います。(5集以降もよい本ですか。) 一つだけ、ネタバレな感想を。 -----《ネタバレ注意》----- 第四章の「弱者が生き抜くための3つの方法」に書かれている強者の力を利用する3つのパターン。「コバンザメ型」「寄生虫型」「ヤドカリ・イソギンチャク型」。 一般会社員にしてみたら、TPOに応じて使い分けて生きるのが、これからの社会では(でも?)有効そう(^_^)b

1投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ平易な解説とわかりやすい実例を挙げてあり、読みやすい。本書は、ロジカルシンキングの補完としてラテラルを位置づけているが、本書は、その統合には至っていない。よって、ラテラル的発想の気付きにはなるが、それをどのように、自己の能力とするかとロジカルとの具体的な統合を示さない。この点で、半面の紹介にとどまっている。知れたければ、著者のセミナーに参加せよ。それでも理解できなければ、著者にコンサルティングを依頼せよということになれば、これは見事な販促本である。よんでなるほどと思っても実際にはできない。才覚と努力の不足は、コンサルティングを依頼することになるという結末である。ご苦労さま。品川区図書館にある。

1投稿日: 2012.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「こんな考え方もあるんだ」と、いちいちうなずいてしまいました。 ラテラルシンキングというものを初めて意識するのには、いい本ですが、もうちょっと突っ込んで欲しかったような気がするので☆-1しました。 バランスが大事ですよね。

1投稿日: 2012.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ結局はラテラルシンキングなのですが、それをおもしろおかしく解説されていて、とってもわかりやすいものになっています。 ラテラルの面白さ・素晴らしさを発見できるかもしれませんね。

1投稿日: 2012.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ入社研修の時に新卒メンバーに教わった“ラテラルシンキング”。ロジカルシンキングと対をなすもの。理詰めで積み上げるロジカルシンキングに対し、ジャンプして最短距離で結果にたどり着くラテラルシンキング。どっちがいいという話ではなく、バランスが大事なんでしょうね。

1投稿日: 2012.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログロジカルシンキングではなく、ラテラルシンキングしてみようという本。図書館で借りた。 一つ一つ論理的に整理していくだけではなく、水平展開した思考法を身につけて最短の課題解決を、とのことだが、普段やってることに近く、読みやすいが、そこまでの内容とは思わなかった。最後の練習問題などはいいかも。

0投稿日: 2012.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングという言葉に惹かれて読んでみたけど、確かに今までその考え方をしていた気がした。 ただ、体系的に考え方を理解できたのはためになった。

1投稿日: 2012.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ問題解決の方法として最近注目されている「ラテラルシンキング」について学べる一冊。問題の枠組みを広げて、柔軟な思考で解決する方法などが実例などを中心に語られる。 こういう頭の体操的な思考法は、頭の柔軟さが一番大切だと思われているけれども、私が思うに、思考の枠組みを広げるための部品が欠かせない。なにもないところに新しいアイデアはなかなか生まれないわけで、本を読みながら一緒に考えるのもいいけれど、この本は答えをサッサと読んでしまって、他の本で応用できるかにチャレンジするといいかもしれない。

1投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングに必要な3つの力 疑う力〜固定観念を打ち破る 抽象化する力〜物事の本質を見抜く セレンディピティ〜偶然の発見を見逃さない

1投稿日: 2012.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ「ずるい考え方」というのはキャッチをねらったタイトルで、「こんな考え方があったのか?」という方がしっくりくる。ラテラルシンキングとは一言で言うと「発想の転換」ということか?楽しく読めるけど、最近この手の話は語られ始めてるので特に目新しい感じはしない。

1投稿日: 2012.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでいると『なるほどぉ~♪』と自分の中の概念が外れるのがよくわかります(^^) ラテラルシンキングで可能性を広げていきたいもんです( ´ ▽ ` )ノ

1投稿日: 2012.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングに必要な能力 ① 疑う力 疑う力を鍛えるマジックワード なぜ? 本当? 今はね? 異世界の人と対話する 外国人 世代の違う人 異業種の人 ② 抽象化する力 「本質」や「機能」に着目する 対象の特定→抽象化→具体化 本質の見分け方 「◯◯するもの」の◯◯に何が入るか考える ③ セレンディピティ 偶然を偶然として処理しない 最小の力で最大の効果を出す 相手の力を利用する 異質なもの同士を組み合わせる 先の先を読む ムダなものを捨てない マイナスをプラスに変える

1投稿日: 2012.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ先入観や固定観念にとらわれず色々な視点から考えること。 仕事だけではなく、いろんなことに応用できる。 ただ本だけ読んで直接的に役立つということはないかな~ 人それぞれ置かれている状況が違うので、 自分の現状で考えてみると面白いと思う。

1投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ物事を多角的に考え、考えを広くもとうという「ラテラルシンキング」の話。良い考え方かと思うが、内容は平凡。ただ読みやすいので、あまりこういう本を読まない方には良いかも。

0投稿日: 2012.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ1300円にしてはさみしいくらいサラっと全部読める。おすすめ。万博の入場者を走らせないための案内図、販促物配布の"限定"効果、夕張の「負の遺産ツアー」の話など

1投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

購入者:新田 進治(2012.1.22) 本書は、普通とは違うアプローチで問題解決した事例を集めたアイディア集で、煮詰まった問題に対して、ロジカルに考えることも大切だけど、ちょっと発想を変えるラテラルシンキングなら物事の新しい解決策が分かるかもです。 岡田(2012.10.20) ゼロベースの考え方から、新しいアイデアがどんどん生まれる事例がもりだくさんです。これまでの常識にとらわれず、自由に発想するって難しいんですけどね。 中川:(2012.12.24) 物事のあり方や考え方など当たり前のことがたくさんありますが、すべてのものに二面性があるように考え方をゼロベースで考えるとさまざまな思考ができるんだなと思いました。

1投稿日: 2012.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログたなぼた、といっては、さぼっているようで聞こえが悪いが、 長時間努力し続けてそこそこの成果を出すより、 短時間でも発想力があれば大きな成功を収められる、 そんな考え方「ラテラル・シンキング」の本。 固定観念を打ち崩したり、 物事の本質を見抜いたり、 偶然の発見を見逃さない「セレンディピティ」の話など。 実例として、 スティーブ・ジョブズの学びの話や 業界2位を逆手に取ったレンタカー会社の例など。 マイナスをプラスに変える視点の変化や 先を見越した需要の作り方、 意外なアイデアの組み合わせは、 企業に勤める30代〜40代の人たちが読むと 明日からでも活かせるんじゃないかなぁ。 ブレークスルーってやつのヒントが詰まってました。 ブックマークしたところだけ時々読み直そうかな。

1投稿日: 2012.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキング。13人の子供に3個のみかんを分けるには? 実例、身近な話題が多く読みやすい。 自分には、ロジカルよりラテラルが合ってると感じた。

1投稿日: 2012.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ラテラルシンキングの入門書。 実際のラテラルシンキングを用いて、問題を解決した事例をまじえつつ、ラテラルシンキングの要素を紹介していく。

1投稿日: 2012.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログやはり「ずるい」というのは、「賢い」と同義ですね。どんどんずるくなっていきます。 良い気分転換の本でした。

1投稿日: 2012.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ通常の思考は、論理的に深く掘り下げていくロジカルシンキング。これに対して物事を広く、一つの考え方にとらわれずにいろいろな発想ができる水平の思考力。これがラテラルシンキング。人並みから抜け出すには柔軟な発想力を。 俺が思うに、発想力は大事。人から抜け出すには人とは違う発想をしなければならない。これプラスそれなりの努力。

1投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『頭の体操』や『レイトン教授シリーズ』、『スローンとマクヘールの謎の物語』などでよく目にする、「水平思考=ラテラルシンキング」がテーマ。 「考える」と言った時、一般的に始めるのは論理的思考、つまりロジカルシンキングで、一つの答えを求めることを良しとする。それに対しラテラルシンキングは「あれも正解、これも正解」とあらゆる可能性を良しとする。 ロジカルでは否定的に捉えられ実現しなさそうなこともラテラルでは取り上げられる、ということが起きるのも特徴。 ロジカルとラテラルの両方の考え方をバランスよく持つことが大事と言っている。 発想力を身につけるのにいいかもしれない。

1投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ枠にとらわれない考え方の入門書 13個のみかんを3人の子供にどうやってわけますか?から始まる。 誰でもとっつきやすいんではないかい

1投稿日: 2011.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ実は前々から読みたいと思っていた一冊だった。今や書店のビジネス書近辺が「手帳」と「勉強本」にとって変わられいるが、その中で平積みされているのを見かけて即買。 タイトルがキワどい。「ずるい考え方」と、オビの「そうか!!その手があったか」。『ロジカル』も必要だが、それだけでは発想力は発揮できない。 むしろ『ロジカル』な処理というのはコンピュータにとって変えることができる。しかし、人間だからこそ可能であるこの「ラテラルシンキング」を理解し、これを深めていくことで、豊かな発想と、余人をもって代え難い人間になる力を得ることができる、その実例の紹介と演習で構成されている。読み応えのある一冊であった。

1投稿日: 2011.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名から賢く生き抜く方法を説いている自己啓発の本だと思っていたけど、特に特別なことが書いてある訳でない普通のものだった。 考え方はずるくなく王道的。

2投稿日: 2011.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングについて、様々なケースを使って紹介。 アイデアに煮詰まった時、新しい事をやりたい時 頭のリセットの意味を込めて読み直したい。

1投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ人は年齢を重ねるにつれて常識や固定観念に縛られてしまう傾向にある。 本書におけるラテラルシンキングと呼べる”ずるい考え方"は物事を違ったアプローチからみたり、非常識な考え方で答えに辿りつく。事例を挙げ、最小限の力で最大限の成果を得る発想の仕方を学ぶ事が出来る。 物事の本質を捉える事が非常に重要である事を教えてくれる。

1投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名はセンセーショナル、中身は真面目という。ラテラルシンキング、日本語で水平思考、常識に捕われない自由な発想。名著な自己啓発本に比べると質は落ちるけど、入門として読むには悪くないかな、と。オススメしないけどね。

0投稿日: 2011.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近自分がロジック(ロジカルシンキング=垂直思考)で仕事をすることに不安と不満を覚えてきた。同僚にその旨相談したところ、ラテラルシンキング(水平思考)という言葉を教えてもらい、なんとなくこの本を手に取り購入。一言でいうと、発想の枠を広げる思考法の手解きを書いてある本。手解きが実行ベースで書かれていること、数多くのケースを紹介されている点が特徴。特別真新しいようには感じなかったが、普段自分が意識できていないことが当たり前のように書かれており、ほぼ全ての内容が違和感なくなるほど(自分は至らない)と思った。また、読み終わって気づいたのはロジカルとラテラルのバランスをとることが重要じゃないのかな?ってこと。ロジックばかりで発想に幅がないと危惧している方にはオススメ。

1投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログカチコチにかたまった考え方をさまざまな発想方法で考えていく手段が書いてあった。もう少し要点をわかりやすくまとめてくれるとありがたい。

1投稿日: 2011.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログラテラルシンキングとは、答えは複数、いきなり答えでもOK、 ・視点を変える。 ⇒マイナスが使えるケースを考える。 ⇒先の先を読む。 ⇒いらないものの組み合わせができないか? ・最小の力で最大 他人の力を借りる。 作業を組み合わせる。 楽する権利。

1投稿日: 2011.11.08