総合評価

(292件)| 101 | ||

| 92 | ||

| 48 | ||

| 7 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

世間で嫌われがちなフェミニストになりすぎないよう、 バランスをとって文章を書いている。 女性だけでなく、 男性も読む価値はある。 単純に男性や社会が悪い、と言っているわけではないので、 男性側もあまり否定された気持ちを味わうことなく、 読み進められるかも。 問題が難しくて、 結局、あたりさわりなく仕事では女性と関わりたくない、 と思う人もいそう。

0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性が知らずに持っている悩みを 彼女が直面したケースと共に記されている。 共感する部分が多い。 また、0か100かのような女性のキャリアに 対して、考え方を変えることで間に位置する ビジョンを実現することも可能と、背中を押してもらえる。

0投稿日: 2015.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

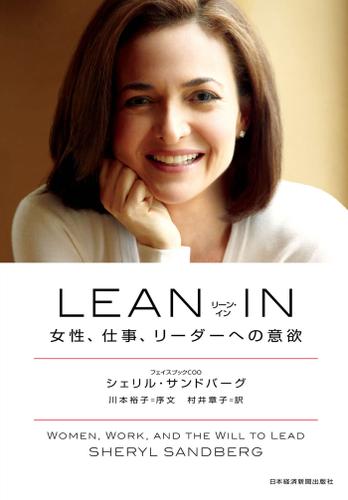

facebookのCOOシェリル・サンドバーグが書いた、女性が社会でより社会で活躍するための示唆をまとめた本。 女性というよりもアメリカと日本の違いがそもそもあるので、「いや、そもそも日本の男性もそうじゃないし」と違和感はどうしても多々感じざるを得ないのは仕方ないことか。その違和感をぐっと何度もおさえて読む必要はあると思う。だが、アメリカでもそうなのか!という驚きもあるのは確かである そもそも今の文化というのは戦争の流れで作られていったものではないだろうか。結果、それは男社会がつくりあげていったものなので、前提として女性に不利なのかもしれない。どうすべきかに対してサンドバーグは「女性がよりリーダーについていかなければならない」と答えをだす。確かにそうだ。だが、今の環境でトップにつくのは難しいのでは?という見えない読者に対して「卵が先か、鶏が先か。どちらも目指すべきだと思う」と答える。実にシャープだ。 この本はそれ以外にも彼女の実体験がいくつか紹介されているが、女性云々という視点ではなく興味深いものもあった。 メモ) ・自分が妊娠した時に初めて駐車場の場所に不便を覚えた ・欧州の女性取締役は14%、日本は1.1% ・女性が働くのをやめることをこれだけ選択すると想像していなかった ・トップを目指す意気込みに男女で大きな差がある ・ネガティブなステレオに人は従ってしまう ・アメリカは産休を法制化していない(!) ・十分な実力がありながらも自信を持てずに悩む症状はインポスターシンドロームと言う ・自分に完全にフィットする仕事なんてない。チャンスを掴み、それにフィットさせる、学ぶ能力こそリーダーが備えるべき一番重要な資質 ・全員を満足させようとすると、大したことは出来ない ・平均的なアメリカ人は18-46歳で11の仕事を経験 ・キャリアパスを考える時には遠い夢と18カ月プランをたてる ・コミュニケーションには相手と自分、それぞれの考えがある。相手の考えを理解することが第一歩 ・言いにくいことをいうときにはユーモアが大事 ・女性が妊娠すると男性には「おめでとう」だが、女性には「おめでとう。で、仕事はどうする?」と聞かれる ・女性が職場で力をもつと同様に男性は家庭で力を発揮する必要がある ・facebookのポスター、完璧を目指すより終わらせろ ・仕事のコントロールをしなければならない。マッキンゼーは社員に要求し続ける。何をしないのか決めなければならない。意識的に選択し、決めたら守る

0投稿日: 2015.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ英語で買って挫折し、なんだかんだ読めていなかった。TEDをキッカケにシェリルを知ったひとりだけど、シェリルの実体験や人となりを知りながら展開される主張はすごく共感。それに、あらゆる読者を想定して思慮深く綴られていたことで自分もはっとさせられた。改めて、speak upした勇気と優しさに尊敬。

0投稿日: 2015.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は何と言っても第7章の「辞めなければならないときまで辞めないで」が響く。 将来生まれる子供に備えて仕事を少し控えようという姿勢でやっていると(そしてその心の助走期間が長いと)本当に妊娠する頃には、仕事をしなかった場合に比べキャリアはすっかり違うものになっているという、ハッとさせられる警鐘を鳴らしてくれている。 「子育てのために仕事を辞めるのはその必要ができたとき…その前ではない。まして何年も前ではない」 「ブレーキに足を載せてはいけない、アクセルを踏もう。どうしても決断しなければならないときまで、アクセルを踏み続けよう」 このメッセージを知っている女性とそうでない女性は大きな差が出ると思うほど大切なメッセージであり、本書の最大の存在意義はここにあると思う。 私も数年前は、まさに事の起こる前からこのブレーキを踏もうとしていたし、後輩たちの中にもこういう考えの人がけっこういる。 私はこのメッセージを読んでだいぶ救われたし、楽になった。多くの女性、そして男性にも読んでもらいたいと思う。 <その他の気づき・学び> ・強い結びつきはこつこつと積み重ねてきた本物の関係から生まれる ・あなたの目標を達成するために私がお手伝いできることはありますか? →このような姿勢で相手に接することで、好意的に迎え入れられ、相手も進んでお返しをしてくれるようになった。 ・私の見方(私の真実)があれば、相手の見方(相手の真実)がある。これを理解することこそが円滑なコミュニケーションの第一歩。 自分だけが真実を話していると思っている人は、相手に黙れと言っているのと同じこと。 ・耳の痛い真実を伝えるときほど、長たらしい但し書きは不要。 ・仕事とプライベートの両方の余地を作る最善の方法は意識的に選択すること。 成功の定義「自分にできる最善の選択をし、それを受け入れること」 ・子どもを預けて仕事に復帰するのは、誰にとっても厳しい選択である。(中略)自分が夢中になれる仕事、やり甲斐のある実り多い仕事に打ち込むことだけが、その選択の正しさを自分に納得させてくれる。

0投稿日: 2015.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性に自信と勇気を与えてくれる一冊。 特にこの本の最終章のメッセージがとても好き。 以下引用 「…息子と娘が、外の障壁にも内の障壁にも行く手を阻まれず、自分の選択に対する疑念にいつまでも悩まされることもなく自分の人生の選択を自由にできたら、どんなにいいだろう。」

0投稿日: 2014.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ結婚、出産によって何かを諦める必要はない やろうとすることが大事 結婚相手には自分のやり方を押し付けるのではなく自分でやり方をみつけてもらう。そうすると自分でするようになる。 潜在的に女性は一歩引いてたりすることがある。そんなとこない?掴みにいってる?

0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性のリーダーが生まれにくいことに対してやるべきことは多い。 でも、諦めず目指さなければならない。 5年後、10年後のために。

1投稿日: 2014.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の女性としての性質や思考を認識すれば、行動が変わる。 知らなかったこと、自己嫌悪に陥っていたこと、そうだったのかと思う点が沢山あった。 女性を部下に持つ人にも読んで欲しいな。

0投稿日: 2014.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログあまりに優秀な方すぎて、あまり参考にはならなかったけど、女性のなにかと控えめなところは、プライベートなこととか、もともとの考え方も影響しているというのは、とても腑に落ちた。

0投稿日: 2014.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ米国はもっと男女平等社会だと思っていたが、女性にとってはまだまだ不平等な社会のようだ。 しかし、著者のように数多くトップに立つ人たちがいたり、本書のような本を上梓することができるというのは、少なくとも日本よりは先を行っている。 おかげで、日本にもあるであろう声なき声に耳を傾けることができる。 企業における男性、家庭における夫としても読んでおくべき本だと感じた。

0投稿日: 2014.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ遅ればせながら我が勤務先もダイバーシティを推進するようになり、女性の勤務について考えさせられる機会が増えたので読んでみた。 同じワーキングマザーとはいえ著者と自分とはかなり差があるのだけど、こんなにデキて高い地位に上り詰めた人でも職場では一般の女性と同じように感じ、悩んでいた、というところが多くの読者の共感を得たのだろう。 「梯子ではなくジャングルジム」や、「完璧を目指すより、まず終わらせろ」など心に響くフレーズが沢山あった。 アメリカは日本よりは進んでいるものの、まだまだ問題は解決していないということもわかった。アメリカでそうなのだから、日本で状況を改善するのは更に困難だろう。女性が満足に働くためにはパートナーの協力が欠かせないと著者も書いているが、長時間労働が蔓延している日本では、協力を得たくても得られない。女性の勤務先が各種制度を整えて働きやすい職場にしても、パートナーの勤務先の状況が変わらないのでは、結局家事育児の負担は女性にかかるのだから。 日本での女性活躍推進はまだまだ先が長そうだ。でも諦めずに、自分達より若い世代からでもその恩恵を受けられるよう、少しずつ世の中を変えて行くしかない。

0投稿日: 2014.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ自信がもてない傾向にある、 という「インポスターシンドローム」。 初めて聞いたが、 あてはまるところがあり興味深い。 自己不信に陥る傾向を理解して、 やっていくことは大切だと感じた。 こういった考えに陥るのは 自分だけだと思っていたが、 こんな一般的な症状だったとは。 自分を信じること、 自信のあるふりをしてみること、 主張すること。 主張するときは、 「にこにこキッパリ」。 自分ひとりの利益ではなく 集団の利益と結びつけて伝える。 たびたび微笑む。 賞賛や気遣いのことばを示す。 対決するのではなく 問題解決のために交渉する姿勢を示す。 ほか、 「キャリアはジャングルジム」 「職場でだって本音をだしていいときもある」

0投稿日: 2014.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログTEDの公演を聴いて共感をもった矢先に図書館で発見して読んだ。 偉く謙遜した感じはうけたけど、所々に散りばめられた強いメッセージは印象的。 やっぱ、TEDでもいってた、辞めなくてはいけない時まで辞めるなってのが響く、今の私には。 具体例が多くて、とても読みやすかったです

1投稿日: 2014.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性であっても、ひるまずキャリアを選択し、歩みたい道を歩むべきという話。 キャリアはハシゴではなく、ジャングルジムであるということ。そして世の中はまだ男女についてバイアスをもっており、男女の仕事観には開きぐある、ということを突きつけられ、そして再認識させられた。 自分には力がないと思った時、人はもうそれを諦めている、、そうはなりたくないので自分の心に深く刻みたい。

0投稿日: 2014.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログchapter.9以降の感銘が強く、ドッグイヤーがたくさん。働く女性だけでなく、まわりに働く女性がいる人なら老若男女問わず読んで欲しいと思った。自分の中にも(逆?)学歴コンプレックスと、そうでありながら自信がないという自覚があるだけに、シェリルの率直な書きぶりには親密さをおぼえる。

0投稿日: 2014.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性とキャリアに関する本、著者のエピソードもたっぷりでおもしろい。 女性の同僚、部下を持つ(将来持つであろう)男性にも読み応えあり。

0投稿日: 2014.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログTEDのスピーチを聞いて興味を持っては持っていたが、買わずじまいだったのが、出張で飛行機に乗る前に入った本屋さんで見つけ買ってしまった。 内容は具体的で、極簡単に言えば、女性も欲を出して出世しましょう、という内容。 欲を出せば誰でも出世できるわけではないが、COOに上り詰めたサンドバーグさんが、あそこまでへりくだる必要があるのかと思わされる内容だった。 成功したのは自分の能力ではなく、周りの人々の力のおかげ、と。 本当だったとしても、COOになったのはやはり実力で、その実力がどのようなものであったのかの記述はなかったので、少し物足りなく感じた。

0投稿日: 2014.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまでの経験を元に、男性中心の企業社会における女性の立場・思考・悩みがまとめられている。これからの女性雇用に関し、働ける環境や意識改革などが分かる一冊である。

0投稿日: 2014.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ファイスブックのCOOの彼女は指折り数える世界に影響力を持っている女性というイメージであったが,実際はアメリカでもかなり女性差別があり,悩んでいたということはちょっと残念だな。 マークザッカーバーグの中国語でのコミュニケーションでミスコミュニケーションが減ったという件は面白かった。

0投稿日: 2014.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログマッキンゼー、財務省、グーグルを経て、フェイスブックのCOOに就いたシェリル・サンドバーグ(1969-)によるジェンダー論。 ジェンダー論と言っても、学術的に論じるとうい類のものではなく、自身のこれまでのキャリア、経験を振り返るという形式でごく読みやすい。 女性が企業においてポストを得、昇進する際に存在するという「ガラスの天井」、そして女性自身の自己規制。ジェンダーをめぐる無理解・誤解、そして男女に関わらないそもそもの働き方についての思い込み。アメリカという国で特に進取的なシリコンバレーですらそれが歴然とあるという指摘は、説得力がある。 企業で働く女性が読むことでより積極的に上を目指す意欲をかきたてられるだろうし、男性が読むことでいかに無自覚にバイアスをかけ、ソフト・ハード両面で不平等な職場環境を形成しているのかということが自覚できるだろう。 ダイバーシティの掛け声だけはうるさくなりつつある昨今、企業の担当者は議論のてはじめにとりあえず本書を読んでみるのも悪くない。 本書は男女問わず評価が高いと聞く。おそらくとてつもなく有能な人物である著者が、「自分には自信が無かった」と繰り返し語ることで、読者の目線まで降り、共感を得ることに成功しているのだろう。

2投稿日: 2014.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ怖がらなければ、何ができる? インポスターシンドローム 褒められらるとぺてん師の様に感じる 自分の心の壁が行動を変えてしまう ティアラシンドローム よい仕事をしていればきっと誰かが気づいて 冠をかぶせてくれると期待する 女性は自分を過小評価し、 チャンスを掴みにいこうとしない傾向がある 自分のことを考え、全員のために行動せよ 相手の立場を理解し、共通の利益を示して交渉 キャリアははしごではなくジャングルジム

0投稿日: 2014.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性が男性と同じ職種で働いているとき、比較的遠慮してしまい勝ちなこと、そこからチャンスの配分が減ってしまうこと、自信の持ち方が男性が60%程度で満足するのに対し100%の自信がなければ魅力的なポストに応募しないなど、女性は男性と違う点がいろいろ例が面白く読めた。女性はもっと遠慮せず、全力投球で、自信を持って意見して仕事していいのだと気づかされた。意見をいうにも、男と同じように言うととげがたつ場合もあり、にこにこきっぱり、よい。 あと、給与を上げてほしいときの交渉など、男性は自分をアピールすることは嫌みにならないが、女性は自慢ととられる。女性が交渉するときは他者のために交渉を行うとよい。例としては、昇給、昇進することが女性社員のモチベーションアップにつながる、など。 場合との意見が参考になった。 子育てについても、男性の助けがあれば仕事を諦めなくてもすむことなど、やりようはあるのだから、女性であるためにキャリアか子供かの究極の選択をしなくてもよいのだと思った。女性がキャリアを諦めてしまうのも、職場、パートナーの理解があれば回避可能なのだ。 未だ男が働いて女が子育てするとか、給料が男の方が多くないと、みたいな考えがすべてフラットに、役員の男女比率が50:50な世界になってほしいと、著者の思いに同感。でも女ほど男はこういう本、興味ないんだろうなぁ。

0投稿日: 2014.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013年の春先に話題になってて、新任の部長とこの話題になったので一応読んだ。 こんな優秀な人でも悩みが私と一緒でちっぽけなことでモヤモヤされていることが分かり、なんだかとても励まされた。 でもさ、大学時代から群を抜いて優秀な人だったんだよね。だから偉い人に引き抜いてもらえたんでしょ?スタートから自分と違うことに越えられない壁を感じたのも確か。 私に足りないのはそこなんだよなぁ…涙

2投稿日: 2014.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事中上司につめられて泣きそうになってトイレに駆け込み、声を殺して泣いたことを思い出した。どんな優秀な女性にも辛いことはあるのだ。

0投稿日: 2014.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ話題となった本だったし、うんそうだよねと思う点はあるけれど、どうにも読みづらく、入りこめなかった。 キャリアはジャングルジム。早い段階から野心をあきらめる傾向がある。女性の場合特にキャリアと好感度は反比例する。 うん、それはそのとおり。頭に入れておこう。 ではこの点に気をつけてもっと頑張ろう!とか元気を出そう!となれないというか。 この人が有能で稼いでいて、家庭の理解や協力者にも恵まれすぎているからだという批判はちょっと的外れだとは思うけれど、なかなか現実は難しいし、自分に置き換えられる感じがしない。 結局、自分の頭できちんといろんな選択肢を考えて(できればこの本での話もアイディアの一端として持っておいて)、後悔の少ない選択の仕方をするしかないのだろうと思っている。 というわけで、シーナ・アイエンガー氏の「選択の科学」を読みなおそう。

0投稿日: 2014.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ人にすすめられて読了。 アメリカでも日本でも本質的な悩みが変わらないことに、おどろいた。 勇気付けられた、一冊。 女性だけでなく、男性にこそ読んでもらいたい。 家庭あり、子供ありの前提な部分も多いのだけど。。。

0投稿日: 2014.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ人に好かれること 仕事もプライベートも この人の昇進を後押ししたいと思うのは好感を抱くから 誰とでもうまくやっていく

0投稿日: 2014.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://www.nikkeibook.com/book_detail/31897/ , http://leanin.org/ , https://www.facebook.com/leaninorg

0投稿日: 2014.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなパワフルな女性でも、実は一般的な女性が抱える悩みを持っていたことにびっくりした。そして勇気付けられた。

0投稿日: 2014.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログシェリルサンドバーグさんの仕事とジェンダー関する率直な意見に励まされた。仕事/家庭/学業をそれぞれ完璧にこなすことはできない、ただ終わらせて行くことが大事。LEAN IN ちょっとだけ踏み出してみる、、、そう思ったら、ほんの少し現状を見つめて、忍耐を楽しめるかもしれない。 もうひとつ、★つかなかった理由は、LEAN IN の実践が、日本では身近になく、個人プロジェクト化してしまっている点からである。さらに、ジェンダーバイアスについては細やかに扱いたいからである。

0投稿日: 2014.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読みました。 とっても素晴らしい。 働く女性は、是非、早いうちに読むと、今後が大きく変わると思います。 理想の状態にはほど遠いけど、心穏やかに過ごせる日は きっと永遠にこないけど、 でも、それでも毎日何が一番大事なのか、 瞬間瞬間で見極めて進め! っというメッセージ。 通勤電車の中で、思わず泣きそうになりました。 背中をばーんと叩いて、励まして鼓舞してくれる1冊。

0投稿日: 2014.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ男性が読んでも「ジェンダーバイアス」について気づかされることが多かった。キャリアの考え方や仕事と家庭のバランスのとり方なども参考になった。 「一歩前に踏み出せ」 「手を上げ続ける」 「何かを変えようとするとき、全員を満足させることはできない」 キャリア設計は「梯子ではなく、ジャングルジム」 「パートナーを本当のパートナーに」

0投稿日: 2014.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログとても現実的にありのままの社会を突きつけられる。でも前向き。自分が悩んでたことは今後障害にならなかったり、また逆に思わぬ発見に気づかされたり。

0投稿日: 2014.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ結婚とか子育てとか、ボーイフレンドもいないのに今から心配してどうするの?いざとなったら何とかなるからしっかり仕事しなさい!!と励まされた気がしました。

0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性が働く上でぶつかるいろいろな問題が明確にされている。子育て中の女性はあちこちで聞いてきた話なので、私自身はあまり新鮮さはなかったけれども、これから両立するであろう若い女性、女性を部下に持つ男性には読んで欲しいと思った。 梯子ではなくジャングルジムだというのは、わかりやすかった。また、女性自身にもいろんなバイアスがかかるという説明は面白かった。

0投稿日: 2014.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログシェリルさんが直面したバイアス、男性からの・女性からのそして自分自身からのものを素直に書いていました。優秀なのになぜかそこから先をがんばっていこうとしない女性たち、何人も見てきましたが、理由がちょっとわかった気がします。

0投稿日: 2014.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ序 章 内なる革命 第1章 怖がらなければ何ができる? 第2章 同じテーブルに着く 第3章 できる女は嫌われる 第4章 梯子ではなくジャングルジム 第5章 メンターになってくれませんか? 第6章 本音のコミュニケーション 第7章 辞めなければならないときまで辞めないで 第8章 パートナーをほんとうのパートナーに 第9章 スーパーママ神話 第10章 声を上げよう 第11章 ともに力を

0投稿日: 2014.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカでもこういう部分は日本みたいなのね。と驚き。 が、読むのが疲れ過ぎた。何度と無く同じような話もあるし、訳がいまいちやわ。。

1投稿日: 2014.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性向けに書かれた本だけど、男性にもお勧め。日本よりかなり進んでいると思っていたアメリカ。それでもまだこんなレベルなのにちょっとびっくり。

0投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の生き方から,「声をあげること」の大切さが語られる。女性も男性も,女性性・男性性という無意識の枠組みに囚われて,本来の望みを一歩ひいて諦めているのかも知れない。客観的なデータや研究成果ももちろんであるが,数多くのパーソナルな具体例がひかれており,彼女の夫とのやりとりも非常に参考になる。「危ういバランスを保つこつは,コミュニケーションをとること,嘘をつかないこと,寛大であることだ。」

0投稿日: 2014.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了まで時間かかった… 数々のデータや周囲の著名人のコメント引用、事例紹介など、自身の主張と裏付け情報をセットにして論を展開していて、練りに練られた濃密なオピニオン書という印象。 キャリアはジャングルジムのフレーズになるほどと思わされた。 アメリカは職場での男女対等がすすんでると思ってたけど、日本と似ている意見がたくさんで意外だった。 すごいスピードで高齢化社会がすすむ日本で労働力を確保するためには、女性の力が今後必要不可欠。と考えると、シェリルのいうようなマインドはもっておかないとな、と自分自身思う。 でも女性の意識変革だけじゃ変わらない。 働くことに前向きな女性だけでなく、男性にも一読してもらいたい。

0投稿日: 2014.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログやっっっと読み終わりました。時間かかった…。 それだけ咀嚼するのも、読み進めるのも体力がいったのかもしれません。 一言で言えば女性リーダーを生み出すために…というような本。 fbCOOのシェリルさんの一人称で、膨大なデータとともに語られます。 男女における、考え方から、期待される生き方から、なんやかんや壮大なテーマでした。 しかし、心から共感するには家庭と子供が必要というなんとも複雑な気持ち…

0投稿日: 2014.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログキャリアは梯子でなくジャングルジムなど、なるほどと思うことが多数あり。女性はこうあるべきと強要するのではなく、多様性を認めているのが素敵だと思います。ここ数年読んだ本でベスト5に入る一冊でした。

1投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ堅苦しくならないように、自分は真似できないと思われないように、共感を得やすいよう、あけすけに素直に書く工夫がしてあるように思う。 一方で鋭い視点や考え、参照情報を示して課題を明確に示したりと、なるほどなあと思わされる。 頑張って壁を打ち破るのではなく、こういうところからこうしていこう、という提言。 女性だけでなく、女性を部下に持つかもしれない男性、配偶者の男性、といった人にも読んでほしい。

0投稿日: 2014.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログフェイスブックのCOOが書いた以前話題になった作品。長い歴史の中で作られてきた『男は外で働き、女は家を守る』という価値観がここまで、根深く意識として働いていて、それがビジネスの現場で働く女性に対してここまで多くの負のバイアスが掛かっているということを男性はもっと知るべきではないかと思った。自由平等の国アメリカでこんな状況だと日本で働く女性はもっと過酷かつ不利な状況で働いていると考えないといかないと思った。社会人は一度は読んだ方がいいと思う一冊でした。

1投稿日: 2014.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人は本当に女性の働き方に関して考えていて、自分が社会で働く中での自分の気持ちが中にいっぱい書かれていてすごく共感しました。 blogに詳細書きました。 http://ayakakingdom.blog.jp/archives/4665575.html

1投稿日: 2014.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ[前へ、弛まず前へ]facebookのCOO(最高執行責任者)であり、女性の生き方に関して強い関心を示してきたシェリル・サンドバーグが、自らの体験談を踏まえながら、現代の女性の置かれている労働環境や家庭問題についての考えを示した一冊。鋭い切り口で問題を問いかけると同時に、問題の解決へと読者の背中を強く押す提言型の著作とも言える作品です。 なんともパワフルな読書体験をさせてもらいました。賃金格差や子育て支援といった目に見える問題だけでなく、女性が内面に自ら作り上げてしまっている「壁」や、職場における雰囲気といった目に見えない問題をも指摘していた点が印象的でした。結果として圧倒的に女性の読者が大半を占めてしまいそうですが、女性が抱えている(であろう?)悩みや問題というのがどこにあるのかを考える、または察する上でもより多くの男性もぜひ手に取って良いのではないかと思います。 表面化されない偏見やステレオタイプをなくそうと語りつつ、「女性って一般的にこういう側面があるじゃない?」と話が展開してしまうあたりで、矛盾やもやもやを抱えてしまう読者の方もいるかと思いますが、この本の真の目的が理論を打ち立てることでなく、行動を促すことであろうことに鑑みれば、そこは目をつぶれる範囲なのかなとも思いました。彼女の女性問題に関するプレゼンテーションも多くの聴衆を勇気づけたようですので、ぜひそちらも拝見してみたいです。 〜As more women lean in to their careers, more men need to lean in to their families. We need to encourage men to be more ambitious in their homes.(もっと多くの女性が自身ののキャリアに注力するにつれて、もっと多くの男性が自身の家庭に注力することになる。私たちは家庭において男性がもっと積極的な役割を担うよう励ましていく必要があるでしょう)〜※評者訳 夫婦共働きの家庭で育ったこともあってか、内容が割と腑に落ちやすかったかも☆5つ

0投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログまだ読み始め。どうせ強い女性の本でしょ、と疑いながら読み始めたが、かなり共感できる部分が多い。様々な調査を引用しているところも説得力がある。このまま最後まで引っ張れるか。 自信がない事がそんなに悪い事なのか、というよりアメリカエリート男性が無根拠の自信を持つ方がおかしいような。良かったのは女性に闘い続けろと強要するのでなく、現在の社会的評価はとりあえず仕方ない事だと受け止めそれよりもうまい対応でかわし、高みを目指せということ。 2014.03

0投稿日: 2014.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこういう立場の女性がかくものって、「そうはいってもこの人は能力とかいろいろ自分とは別世界の人だよなぁ」と思ってしまうものがほとんどで、この方ももちろん相当な能力があってさらに努力もできる人なのだろうけど、自分が経験してきた葛藤や迷いもちゃんと書かれているから、わりと親近感を感じれたのが意外な点だった。 女性もだけど、無意識にバイアスをかけていそうな男性上司に読ませたい。自分のことだと気付かない可能性大だけど。

0投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログファイスブックのCOOであるシェリル・サンドバーク氏の著作。「不格好経営」のような、経営に関る内容かと思いきや、女性リーダーシップ論、男女格差論だったので、その点では当てが外れた。社会問題って、こういった問題を含めてそうだと思うのが「無関心」や「思考停止」が改善の歩みを止めている。一例として「女性専用車両」は最悪だと思っています。あれは、男性は全て痴漢であるとの前提で運用されています。まずここがおかしい。そして、女性専用車両導入の意思決定を行ったのはおそらくほとんどが男性で構成される役員会等でしょう。つまり彼らは「そうだよな。男性は全て痴漢の可能性があるんだから、女性と分けておくか」という判断をしたと考えられます。これ、何の解決にもなっていない。こういう「他人事」と思う気持ちが全ての社会問題の原因だと思います。あれ、本の内容から、はずれました。

0投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログLean in 駅で女性の車掌さん、タクシーの運転手さんなどを見かける機会は1970年代に比べたら増えてきたと思う。 医療業界はどうなのだろう。女医とは言うが、男医とは言わない。 男性看護師というが、女性看護師とは言わない。 受付業務も女性のことが多い。 もっと互いの強みや特性を知ることで組織は活性化したり、危機を回避できる可能性は広がると思う。 互いの弱点を指摘しあったり、こうでなければ、という思い込みで言いたいことを伝えあうことができなければ、組織は回っていかないだろう。 まず大切なのは、自由な発言を奨励し、サポートする、安心安全の土壌だ。

0投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ言われていることは、他の本と同じ。ただ、メンターとの付き合いとは、人生の重要な局面で、数分話してアドバイスをもらうくらいのものだということは勉強になった。そう考えれば自分にもメンターは何人かいるかもしれない。そして、スポンサーを探すことが大切だと思った。

1投稿日: 2014.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ一人の女性、妻、母として、ビジネスの場でや家庭で、女性はどう見られるかやその傾向などが書かれていてとてもためになった。男性上司からこの本を勧められて借りたのだけど、この本に共感してくれる男性はいい人に違いない。 できる女性は嫌われる、パートナーを本当のパートナーにの章ではすごく共感できた。自分もステレオタイプにならないように気をつけよう。

0投稿日: 2014.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログビジネス書のつもりで読み始めましたが、とても読みやすかったです。「Facebookのシェリル・サンドバーグさんによるエッセイ」と位置づけたくなりました。 ワーキングマザーだけでなく、専業主婦の方にも是非読んで頂きたいです。男性にも。 日本社会にいる私たちから想像すると、現代の米国のワーキングウーマンはさぞかし働きやすいだろうと思いがちですが、いえいえ、私たちとなんら変わらないご様子です。 日々の小さな軋轢や葛藤、ちょっとした周囲の言葉に傷ついたり悩んだり、解決策を模索したり。 「見込みが低くても、要求することを恐れてはいけない」という下りに、刺激を頂きました。 そして「完璧主義は大敵」。改めて、肝に念じます。

0投稿日: 2014.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人ができすぎというのもあるけど、やはり女性が働くというのはいろいろ大変なんだなあ、と。私は将来どのように働きたいのかなあ、なんて考える機会になりました。

0投稿日: 2014.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は、表紙のシェリル・サンドバーグの美しさに惹かれて読んでみたが、フェイスブックのCOOでも自分のような一般人wmも悩みは一緒であり、全ての女性に元気を与える本。 仕事で子供を連れて行って、その途中で子供のシラミに気付く話は、あるある!と頷いてしまった(苦笑) 女性自らジェンダーバイヤスをかけてしまい、自信が持てず、本能的に成功を怖がる。しかし、自信を持ってリーン・インー一歩を踏み出そう!全ての女性にトップを目指せ、専業主婦がダメと言っているのではない。 できる女性は嫌われるし、逆に自分の中にも営業の人が若い女の子だと心配してジェンダーバイヤスをかけてしまう。女性の敵が女性にならない世の中にしたい。 彼女のメッセージ ・自信を持とう。 ・感謝しよう。 ・メンターを持とう。 ・完璧を求めず、とりあえず終わらせろ。 ・仕事と家庭の両立ー仕事と家庭は、対立関係にあるものものではない。 ・スーパーママになる必要ははい。 ・リーダーシップとは、あなたの存在によって他の人の満足感を高め、あなたがいなくてもそれが維持されるようにすること

1投稿日: 2014.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自信をもって臨めばうまくいく。最近うまくいかないと思ってたこと、ナーバスになってたことも自信をもてばうまくいきそう。 女性が履歴書に自分の業績をのべたてると評価が低い。自分もマニュアルにあるとおり成し遂げたことを書いたけど、なんかピンとこなかったことを思い出した。結局しっくりきたのは自分がやった仕事を淡々と書いただけのもので、それで内定もとれたわけで。面接でも人を支えた的なエピソードが1番伝わった気がした。(女性は支える役割が強いと考えられているそう) 自分には力がないと考えたとき、人はもうあきらめている

0投稿日: 2014.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性だから不当に扱われてると訴えるのは無駄なこと。 女性だからとどこかで遠慮しすぎてないかを考えること。 チャンスがあって、サポートもあるなら受けてみること。 まだ起こってもない結婚、出産、育児という出来事を心配してリスクを避けるのは、バカげていること。 仕事ができる女性は、男性にも女性にも嫌われる可能性があること。 などなど、なるほどねと思った箇所が多々あった。自分に自信を持ち、高みを目指すことって大事。 自分の可能性を潰すような男性は選ばない。 結婚して、子供ができたら、もう一回読みたい。その時は間違いなく、この本が大きな勇気を与えてくれることになると思う。

0投稿日: 2014.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画化も検討されている本書では、「男はいい加減に筋肉でものを考えるのをやめるべき」とも「フェミニストはメスのゴリラ」とも書かれていない。 女性のリーダーシップにとって解決されるべき課題が、冷静かつユニークたっぷりに述べられている。 働きたい全ての女性にオススメ

0投稿日: 2014.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログまだ読んでいる途中だが、今までモヤモヤしていたものが、明確化され、慧眼してきたように感じる。 男兄弟がいる人は身近に感じてきたかもしれない。 男女関係なく、勉強することを求められるけれど、兄より優秀であったら上手くいかないという、よく分からないけれど、感じてしまう圧迫感。 この本は、 女性がこれから活躍していくために、女性自身が知っておく方が良いこと 男女問わず、女性に対して偏見を持っていることを自覚すること を教えてくれる本。

0投稿日: 2014.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

働く母である私は、「なるほどー」と思って読める。でも、多分、世間では、「嫌な女」と映るんだろう。 安心したのは、日本より進んでいるだろうアメリカでさえ、この現状。頑張らないといけない。まずは、働く母の声を大きくしないといけない。 随分前、橋本聖子さんが、出産後すぐに仕事復帰をしたら、抗議の連絡が来たと言っていた。多忙な議員である橋本聖子さんが、出産後すぐに仕事復帰ができるなら、普通の会社である女性もすぐに復帰できることになってしまうからだということであった。(この話を聞いたのは妊婦の時なので、抗議する側の気持ちが良く分かった)この本にも似たようなことが書いてあった。 次は英語で読むぞ。

0投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

FacebookCOOのシェリル・サンドバーグ氏の自伝的な要素も含みつつ、女性と仕事・リーダーについて、語られている。リーダー?働く女性?そう敬遠せずに是非手にとってほしい本だ。私は働き続けることを望んでいるが、決して彼女のようなリーダーになることを夢見ているわけではない。彼女は私のような考え方も否定していないし、専業主婦になることも否定はしていない。この本は、ジェンダーについて、真正面から向き合っている本だから、女性も男性も、一読の価値あり、だ。数々のステレオタイプやジェンダーに対するイメージを、研究や分析から説明されていて、こういう仕組みだったのか!だからなのか!と納得すること請け合いです。 以下、備忘録~~~~~~~~~~~~~~~~ 「女性が直面する障害物はたくさんあるが、その頂点の君臨するのが「恐れ」である。」 「同じテーブルにつく」 ・男性が強気で主張してもほとんどの場合マイナスにならない。女性は「献身的」というステレオタイプのせいで、女性は犠牲を強いられ、しかも報われない傾向がある。→こうしたステレオタイプが未だに存在する以上、交渉の席につくときには「自分のことを考え全員のために行動せよ」が女性には良い。 「キャリアは梯子ではなくジャングルジム」 「仕事を決めるときの基準はひとつしかない、それは成長、しかも急成長だ」 ・一生懸命打ち込める仕事を見つけるためには、的をしぼりつつも柔軟であるべき→ひとつは遠い夢、もうひとつは18カ月プランを立て、二つは同じ方向を目指すこと 「女の子はごく幼いうちから、バリバリ働くか、いいお母さんになるか、どちらかを選ばなければならないというメッセージを受け取っている」 「子育てのために仕事を辞めるにはその必要ができたとき、つまり子供が生まれたときだ」 「実際に子供が生まれるまでの年月は、けっして後退りする時期ではない。前にすすむべき大切な時期である」 →まさしくそう!そうだ!勇気をもらった。 「対等のパートナーシップを望むなら、最初からそのパターンを確立することが肝心である」 「すべてをこなすことはでとてもできない」 「たいていの人がジェンダー・バイアスの存在を認めているが、自分はちがうと言い張る。」「誰もが、自覚のあるなしを問わず、バイアスに影響されている。」 「どんな仕事でも、ある程度の犠牲はつきまとう。ここで重要なのは、不必要な犠牲を避けることである。」 →声をあげることに怖気づいてはいけないのだ。

0投稿日: 2014.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

最近はビジネス書っぽいものに手が伸びず。でも、同僚がお勧めしてくれたので借りて読んでみました。 一人の女性の働き方、取り組み方が興味深く読めました。また、自由と平等が売り?のアメリカで女性差別があるのが意外でした。私でさえ、ここまで辛いことにぶつかったことがない気がします。家族や環境含め、自分が恵まれてるのだなぁと実感。 この後の女性のためにがんばんなきゃって、ちょっとだけ思えました。

0投稿日: 2014.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ"すべてを手に入れるーそんな望みを抱くのは、女性にとって危険な罠である。私たちは、制約がある中で最適化に取り組まざるを得ない。人生とはそういうものだ。仕事、子供、社交などさまざまな要素に時間というリソースをできるだけうまく配分することによって、自分自身を最大限に活用できるよう試みている。" 限られた中で、自分自身に向き合い頑張っていこうとおもった。これから社会に出る上で、自分自身について考えさせられる1冊。

0投稿日: 2014.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事持つ女性、または産休、育休から復帰してこれから働こうという女性には大いに参考になると思います。 男性と女性のジェンダーによる違いなど、あらゆるデータを元に語たられ、女性はこういうところがあるという説明が著者の主観だけでの物言いではないために納得させられ、いろいろと自信を持てない自分というのはジェンダーのせいもあるのではないか?と思ったら幾分肩の力が抜けて楽になりました。 後半は育児に関するくだりが多いので、子供がいない私にはピンときませんでしたが、子供を持つ母親であれば、とても共感でき、参考になる部分が多いのではないかと思います。 また、これはパートナーである男性にもぜひ読んでもらいたいと思います。 私たち女性自身の意識改革も大事ですが、やはり周りの理解が無いと仕事と家庭の両立というのは難しいです。

0投稿日: 2014.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログお正月に読んだ。良かった。働く女性モノって上から目線が気持ち悪くて敬遠してたけど出世志向とか、家庭とかなんか吹っ切れてていい。

0投稿日: 2014.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ自ら行動、意見発信の大切さを改めて認識させられました。 自分が変わっていけば周りも変えられることを信じて、生きていきたいです。

0投稿日: 2014.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカは、女性の社会進出が日本より質・量ともに進んでいるイメージがあったけど、そうでもないんだ、というのが第一の発見。 次に、洋の東西問わず働く女性(現在働いていない女性もか)の悩みは共通しているんだなあ、と少しなぐさめられ。 あと、たくさんのデータが裏付けとして示されているんだけど、心に残ったのが、「共働きの夫婦で、仕事が家庭に与える影響について罪悪感を持つのは母親だけ、父親はまったく持たない」ってデータ。アタリマエすぎるんだけど、私が一番苦しんでるのはそこで、男性がそれを感じないでいられる社会状況っていうのは、やっぱり男女平等とはいえないな、と。無意識が意識化された。 しかし、子どもがナニーに抱っこされたがるって、アメリカエグゼクティブ(に限らないのか?)の子育てアウトソーシング度は半端ないな・・・

0投稿日: 2014.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ結婚、育児を見越して仕事を探すのも大事だけど、私は予測不可能な未来に縛られて選択を狭めたくない。そんな考えを持っていたが、それでいいのだと思わせてくれた本。 『キャリアに関する最も大きな決断は、パートナーをもつかどうか、パートナーをもつとしてどういう人物を選ぶかという決断である』

1投稿日: 2014.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ社会において、女性達がどのような問題を抱えているのかを明文化し、男性である自分に気づかせてくれた。それだけでなく、本当にあらゆる知見が詰まっていて、新鮮で、素晴らしい本だと思う。

0投稿日: 2014.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営者、経営者になりたい方にオススメ ・自分には力がないと考えたとき、人はもうあきらめている ・この痛みは、おめでたい無知のままでいるデメリットを補ってあまりあることを肝に命じよう 女性の雇用や、あり方について素晴らしい観点から指摘されていて面白い。勉強になりました。 私個人が「なるほど」と思ったところは、付箋、折り曲げがあります。

0投稿日: 2014.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログふらりと入った本屋で手に取り、購入。育児をしながら会社員を続けるにあたり、参考になる点が多かった。育児も家事もしごともやりがいのあることで、どんなバランスでこなすかは環境とキャパシティと運と、、人それぞれ。私は10年後どんな生活をしていたら幸せかな。。

0投稿日: 2014.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ2014/01/01読了。 古いステレオタイプを捨てる。 素直なコミュニケーションを行う。 辞めなければならないときまで辞めない、諦めない。

0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性には、家庭と仕事の両立や出世など働くことに感じて様々な障壁がある。でも、あきらめるのではなく、高い目標を持って上を目指すべきだと感じた。その勇気と自信をもらった気がする。

0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性の働き方について書かれているかとおもいきや、最終的には性差関係ない真の平等を訴えている作品であった。女性は目立つと男性に批判されるだけでなく、同性である女性からも批判される、同じような成績でも女性であるというだけで男性よりも低く評価されてしまうなど多くの問題がある。特に興味深かった事例として「facebook男性CEO」と検索してもマークザッカーバーグはヒットしない一方、「facebook女性COO」と検索するとシェリルサンドバーグがヒットする。女性というだけで「女性○○」という冠がついてしまうようだ。男性は仕事(家計を支える)に生涯尽くすことを強いられている一方、女性は男性が安心して働けるよう尽くすというのが個人的な考えだったし、社会通念だろうけど、逆でもなんら問題はないよな。パートナーとの相性や価値観を勘案して各自の幸せを追求できる社会になっていってほしいですね。女性だけでなく男性にもお勧めできる書籍です。

0投稿日: 2013.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ少し訳が上手く合わない感じもありましたが面白かったです。 いかに女性は働くということに障害があるかがわかります。平等な社会を作るためにはどうすれば良いか。 自分の子供は父親が働いても母親が働いてもおかしくないと言える子供に育てたいなと、そう思いました。

0投稿日: 2013.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ所々、「そんなバイアス本当にある?」と思うものもあったけれど、それは自分が運が良くて出会わずに済んだだけで、きっと世界中を見渡せば間違いなく、ある。 そんなジェンダーバイアスに負けずに立ち向かおうと、熱くさせてくれた。トップになること、リーダーになることを強く推奨しすぎているため、人によっては「夢物語」にしか聞こえないかもしれない。 けど、身近なところから出来ることはあるはず。

0投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ男女平等に対する見方が変わった。 女性役員○%とかいう目標はナンセンス、目標があるために能力のない女性が上にあげられるだけではと思っていた。しかしそれは違った。目標を掲げ、能力のある女性探す/女性に能力を身につけてもらうなどの努力をし目標を達成するのだ。そうするこで女性だけでなく男性にも、人類全体に恩恵があるはず(女性が働いて男性が家庭にいることが実現しやすくなり、またそういった家庭が増えるはず)。 とはいえ男女平等というよりはマイノリティが暮らしやすい社会を実現するために努力しようという内容(本書であげられている女性のエピソードも、女性を日本男性に置き換えても納得できるものが多く、アメリカの女性と日本男性のうちいわゆる草食男子はよく似た境遇にあるのではないだろうか)。

1投稿日: 2013.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ働く女性はもちろん働く前の学生さんに是非読んでもらいたいと思う。そしてまわりの学生を巻き込んで社会をすべての人が働きやすい環境に出来るように取り組んでいってほしい。社会人一年目でこの本に出会っていれば自分の可能性にチャレンジしたいと必ず思うはず、、ということで働く女性のことを一度でも考えたことのある人にオススメします。

0投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は、私自身の人生で起きたことに言及しているけれども、けっして回想録ではない。本書は自己啓発の本でもない。が、あなたの役に立てばとてもうれしい。キャリア開発のノウハウ本でもない。ただし、そのためのアドバイスはいくつか含まれている。フェミニスト宣言の書でもないーまあたしかに、そうとられてもしかたのないところもあるが、私としては女性を力づけるとともに男性にも訴えかける本であってほしいと思っている。(序文より) 「多くの人々は、自分の業績を誉められると、詐欺を働いたような気分になるという。自分は評価に値する人間だとは思わずに、たいした能力もないのに誉められてしまったと罪悪感を覚え、まるで誉められたことが何かの間違いのように感じる。」成功した理由を尋ねると「努力したから」「幸運だったから」「大勢の人に助けられたから」などと答える。失敗すると自分の能力が足りなかったと考える。新しい仕事のオファーに対して「自分に十分勤まるでしょうか」「素晴らしいチャンスだと思いますが、私は一度もそういう仕事をしたことがないのですが」「まだ今の仕事から学ぶべきことがたくさんあると思ってます」 こういう考え方をする人は女性に多い。 この後のエピソードも日本人にも多いじゃないかと思ってしまったのだが・・・ シェリル・サンドバーグですらその傾向にはとらわれている。2011年8月に「世界で最もパワフルな女性100人」の5位に選ばれたときのことだ。ドイツのメルケル、ヒラリー、ブラジル大統領ルセフ、ペプシコCEOインドラ・ノーイの次でミシェル・オバマやソニア・ガンディーを差し置いてだ。シェリルは動揺し「あんなランキングおかしいわ」と答えたがアシスタントのカミーユにあなたをランクインさせた人をバカ呼ばわりするのをやめなければいけない、仮に5位にランクインされた男性がうろたえるのを見たら情けないと思うだろうと。 他にも同様の経験をした人がいる。 シスコのCTOパドマリー・ウォリアーはハフポストの「過去に犯した失敗から学んだ一番重要な教訓は何ですか?」に答えて「社会人になりたての頃たくさんのチャンスを与えられたのに、その多くにノーと答えていた。・・・・だから今の若い人に言いたいのは、次に大きく羽ばたこうと思うなら、自分に完全にフィットするしごとなんてない、ってこと。まずはチャンスを掴み、チャンスの方を自分にフィットさせなければ。学ぶ能力こそ、リーダーが備えるべき一番重要な資質だと思う。」 IBM初の女性CEOバージニア・ロメッティは、まだ若かった頃にかなり高い地位にヘッドハントされ、自分にはまだ十分な経験がないと不安になり夫に相談した。「男がそういう地位を提示されて、君みたいに考えさせてくれなんて言うと思うかい?」 シェリルもマーク・ザッカーバーグと報酬の交渉をした時すでにオファーを受ける気になっていて、マークの最初の提案をそのまま受け入れかけた。強硬な交渉をしてマークにこんな女と働きたくないと思われるのも嫌だった。その時義理の弟が怒って口を出した。「なんだよ、シェリー。そういうオファーを受ける時にどんな男だってやることを、君はやらないつもりなんだな。」 シェリルがフェイスブック社員の前でジェンダーの問題について講演した時に思い知ったことがある。ある女性社員が講演後今日は勉強になりましたとこう言った。あと二問だけ質問を受け付けますというシェリルにその女性は手を下ろしたのだが他の男性社員は手を挙げ続け、結局シェリルは全ての質問に答えたのだ。「私が学んだのは、手を挙げ続けなくてはいけない。ってことです。」女性は遠慮勝ちでその弱点に気づいてないと知っていたはずなのにジェンダーの講演をしながら気づいていなかった。 とは言えシェリルは男と同じやり方をする女は嫌われるという現実も語っている。「できる女はきらわれる」そこでのアドバイスは何かを主張する時には自分はではなく自分たちはと個人ではなくチームを主張することだったりする。他人のための主張はいくら強硬にやっても嫌われない。いつかはそういうことをしなくて良くなるだろうが社会を帰るにはまだまだ時間がかかるから。そんなシェリルにマーク・ザッカーバーグはばっさりと言う。「誰からも好かれようとするから思い切ったことができないのだ。」なかなか答えは難しい。 おっと思ったエピソードもある。フェイスブックで働きたいとイーベイの著名なマーケティング・ダイレクターのローリー・ゴーラーから電話があった。「初めは自分は何が得意か話をしようと思った。でも、それは誰もやっていること。だから、こう質問しようと思う。あなたがいま抱えている最大の問題は何かしら。そして私はそれを解決できるかしら。」ローリーはフェイスブックのニーズを優先した。これにはシェリルも降参した。「最大の問題は、採用よ・・・そう、そしてあなたはこの課題を解決できると思う」確かに優秀なマーケッターに採用を任せるのは良さそうだ。ローリーは人事をやるとは思わなかったが地位が下がるのをいとわずにチャレンジした。そして採用でも実績を上げ今ではマーケティングより人事の方が違いが生み出せると思っている。 題名のLEAN INは一歩踏み出せと言う意味だそうだ。序文にあるように自分が若い頃欲しかったアドバイスを働く女性に書かれたものだが、日本の若者に書かれたと言ってもそのまま通用しそうな内容だ。今年読んだビジネス書でベストかも。

0投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ日経ウーマンのイベントでもらった本。 全部は読み切ってなくて、といっても最後の章残すだけですが…今手に取ったら帯の「リーダー」ってキーワードが目に付いた(表も裏にもある単語だ)。「採用基準(伊賀泰代著)」を読んだ後なので、リーダーになるには…てことを考えるね。

0投稿日: 2013.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ文句無しの今年ナンバーワン! 働く女性の悩みの解決方法がこのなかに全てつまってます。 1番心に刺さったのは、 「子育てのために仕事を辞めるのはいまではない、子供が生まれた時である」 働く勇気が貰えます。

0投稿日: 2013.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性はもっと自信を持って良い、もっと前に出て良いと背中を押してもらえる本。 「これまでは、女性に職場進出の選択肢を確保することに目が向きすぎ、女性がリーダーを目指すように励ましてこなかった」という一節がとても印象的でした。 日本でも、産休・育休、時短などの制度やそれを取得できる環境作りに対しては注力してきたし普及もしてきたけれど、女性リーダーを育成する環境はまだまだ整っていないと感じる。 この本にもあった、「女性はもっと企業や政府のトップの地位に就くことが必要、そうすれば女性のために様々な措置を講じられる」というのはもっともで、今後もっとその地位を目指す女性が増えてよいと思う。 私たちの活動でも、そういったリーダーとして活躍する女性を育成するプログラムを提供していきたいと思います!

0投稿日: 2013.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

011 ⑴「結局何を伝えたいのか」が不明瞭な本。 僕は男女平等とか凄く興味があるので、フェミニストの本とかもたまに読みます。そこで気付いたのは、多くのフェミニストは「今の女性の立ち位置は問題です!」と叫ぶ一方で、「じゃあ結局どうなれば良いの?」という点に関してはフワッとした解しか提示しないものが多い。この本もそのひとつだ。 多くのデータを用いて、社会で女性の立ち位置が弱いことや、いわゆるステレオタイプが世の中に蔓延していることがその原因だと批判するところは分かる。 じゃあ肝心の「どうなれば良いと思うの?」というところで個人的な経験に立ち返ってしまう。(「個人的には17:30に帰っていたけど批判されるのが怖かった。けど結果大丈夫だった。」など。その話は良いんだけど、マクロ的な問題提議をするならマクロ的な解決策を提示して欲しかった。) ⑵いかにもマッキンゼーという資料の出し方 アメリカのビジネス本(特に元々コンサルしていた人の著書)に共通した特徴といえば出典の多さ。感情論と結果論だけを振り回す日本のビジネス本は酷いと思うけども、この恣意的な出典の引っ張り方もどうかと最近思う。レビューでは「出典が充実している!!」という声もちらほら見かけたが、よくよく読んでみると「え?ちょっとそれは飛躍した分析じゃない?」と思うところも結構あったりする。それらの ⑶ただやっぱそこが良かったりする。 上に述べたように、この本は左の脳みそで読んでみると「ちょっとよく分かんないです。」感に溢れていて腹落ちしない感を拭いきれない。ただ、ちょっと柔軟に考えて「まあ細かいところは良いじゃないですか」というスタンスで読めば、勇気づけられる言葉が沢山詰まった素晴らしい本だと思う。 きっと本人の性格もあるのだろう。恐らく彼女がこんなにまで成功しているのは、不器用ながらもパッションで突き進んでいく姿勢が多くの人の共感を得ているからなのではないか。 だからこそ、批判の矢面に立たされることが多いのかと思う。だけどこういう人がどんどん成功する世の中は良い世の中だと思う。 男も頑張らなきゃなと思える一冊でした。

0投稿日: 2013.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ家庭と仕事の両立について考えている時に出会った本。 共感できる部分がたくさんありました。 一番心に響いたのが 「罪悪感のマネジメント」 思わず声がこぼれてしまいました。 もっとできるはず、 もっと自分がしっかりしていれば、 もっとがんばれば、、etc、、 どれだけやってもついてまわる罪悪感。 この罪悪感を抱いているのは私だけじゃないんだな、 と思えただけで、ほんとうに楽になりました。 読んでよかった。 これからまたがんばろう。 そう思えた一冊でした。

1投稿日: 2013.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ女性、仕事、リーダーへの意欲 という副題から察するに、いわゆるバリキャリ志向一辺倒の話かと思いきや、そうではなかったのが意外な点です。 すべての女性が仕事上の成功を望むわけではなく、すべての女性が子どもを欲しがるわけではなく、両方を求めるわけではない。 “それぞれに生きたい人生がある”、それを認めたうえで、LEAN IN=(自分の目標に向かって)一歩を踏み出して、と励まされ、勇気づけられる本です。 特に、シェリルが名門女子大の卒業式のスピーチで話したメッセージには勇気づけられました。 「怖がらなければ何ができる?」 いつも胸に留めておきたい言葉ですね。 道に迷った時、つまづいた時には何度も読み返したくなるような本です。

0投稿日: 2013.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ文句なしの5つ星評価。この本を全世界の全企業人(性別不問)に配布してほしい。否、いつか自分の手で配布しよう。

0投稿日: 2013.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログフェイスブックCOOのシェリル・サンドバーグの全米ベストセラー本。日本の働く女性にも当てはまる内容!読みながら何度もうなづいてしまった。 「ハイディとハワード実験」(男性名と女性名では同じキャリアでも男性の方が好ましいと見なされる)、「インポスターシンドローム」(成功していても自分を過小評価してしまう)、「ティアラシンドローム」(良い仕事をしたら誰かがティアラをかぶせてくれる)など、女性特有の悩みの分析と実例の話は興味深い。 「完璧を目指すよりまず終わらせる」など男女関係ない仕事の仕方まで参考になるので、女性だけでなく男性にもお勧めしたい本。

0投稿日: 2013.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書内で紹介されている女性の分析が興味深い。自分の業績を誉められると、自分は評価に値する人間とは思わずに、大した能力もないのに誉められてしまったと罪悪感を覚え、何かの間違いだったかのように感じる「女性特有の詐欺師感覚」、良い仕事をしていればきっと誰かが気づいて認めてくれる(冠をかぶせてくれる)と期待する「ティアラ・シンドローム」など。自分の性格だと思っていたことが、女性特有の傾向として分析されていたことに驚きだ。 環境が徐々に変わってきている中、女性自身の意識を変えて行くことも必要。自分自身を変えることには勇気が必要だけども。 もし今後、働く母になることがあれば、もう一度読み返してみようと思う。

0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカのビジネスウーマンですら、男性の前で物怖じしたり、控えめでいる、という話がとても意外だった。 ケーススタディ中のリーダーが男性名だと「理想の同僚」という評価になるのに、全く同じ内容で女性名のリーダーでワークショップを行うと「一緒に働きたくない同僚」と評価されてしまう実験結果や、 女性のインポスターシンドローム(十分な実力がありながら理由もなく自信を持てずに悩むこと)には、そうなんだよね~と思わず共感。 実力の有無は別として、むやみに自信をなくしている毎日。 自分で自分の評価を低くしている自己防衛の指摘には、ハッとされた。 「女性は先々のことを考えて仕事から一歩引いてしまう癖がある。 でも、それが10年などの長いスパンで考えた時取り返しの付かない大きな差を生んでしまう。だから迷っても悩んでも、最後まで諦めないで。」 そんなシェリルからのエールがぐっときた。 持論や経験だけの展開だけでなく、随所には多くの統計データや研究が引用されて、全て巻末に解説付きで出典を明示してるのが凄い。

0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ男女の機会平等、職場における多様性担保の利益が認識されて、女性の社会進出自体は先進国では進んでいる。しかし、真の意味での男女の機会平等は必ずしも実現されていない(男性のほうが女性より勤続・昇進しやすい。「働く母親」になることを選択したとき、女性が受ける社会的圧力の大きさ)。 もちろん、男性に劣らない働き(注意しなければならないのは、それは男性と同じ「時間」働くということではない)を提供することは必須にはなるが、自分の能力を過小評価しない、いちいち罪悪感を感じない、自分の夢を目指すことを恐れないということが私の人生にプラスに働くはずと思う。 そして、以下の様な状況があることを忘れず、自分の道は自分で切り開いていく必要がある。 ・本当にやめなければいけないときが来るまで、全力疾走を続ける。足を緩めない(まだ存在しない夫や赤ちゃんに遠慮しない) ・働く女性は、仕事場では男性と比べられて家庭では専業主婦と比べられる→できることはあくまで有限、バランスの問題。完璧な「働く母親像」を1人で抱えるのをやめる。 ・選択肢が複数存在する以上、一方を選ばなかったことによる機会損失が発生し、それに対して女性は罪悪感を感じ続ける傾向がある(本当は感じなくて良い、というか感じてもプラスの影響は基本的にない)。 ・不条理な状況を前に黙っていたら、制度や慣習を温存するだけ。(義務を果たした上で)何らかの形で声をあげることが必要。 ・女性リーダーが増え、それが当たり前になることで世の中は少しずつ変わっていく

0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人と私とでは仕事の規模が全く違うのだろうが、女性の働き方については「そうなんだよね」と納得できる部分が多い。妙にジェンダー目線で語られると結構女性って逆に引く。それはやっぱり今まで「でしゃばらない方が賢い」という教育を刷り込まれた結果なんだろうけど、それに関しても、一生懸命「そうじゃないんだよ」と伝える姿勢が本当に真摯。これは結局、学者とかじゃなくビジネスの場で働くからこその視点なんだろうなあ。 それからキャリアの形成に関する記述「梯子ではなくジャングルジム」も面白い。女性の場合、出産・育児とキャリア形成に対する障害も多く、どうしても上を目指すだけだと頭打ちになる。しかし考え方を変えれば、子育ても人間形成の一つだ。キャリアの幅を総合的に考えると、もっと女性に対する対外的評価もあがるだろう。一つの会社に一生勤め続けるような時代も終わったわけだし、女性自身も自分のキャリアを必要以上に卑下することなく自信をもって仕事をするべきだと思う。 普通こういう本を読むと、感想としては「勇気が出る」なんだろうけど、今回は「女が働くことは間違っていない」という確固たる安心感。外国の女性とかそんなこと関係なく作者の本気が伝わる本です。

0投稿日: 2013.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ一歩踏み出せ、という意味。その響きにまず惹かれた。 フェイスブック社のCOOとして活躍するスーパーウーマンによる、働く女性の叫び。 素晴らしい仕事をする傍ら、2児の母として、妻としての役割を果たす。つい、両立の秘訣は何ですか?と聞いてしまいたくなるが、その質問自体が女性の社会進出は難しい、という固定観念からくるものだとか。 今なお男女格差はある、その実態と歩みを、自身の実体験と膨大な取材・共感から築いた。 確かに、この著者がすごいという話にも読める。地位があるから、女性の権利を主張できるとも言える。しかし、その彼女でさえ、こうして主張するまでには葛藤があり、本にまとめられた女性たちの叫びはほんの一角にすぎない。それは、とっても長い最後の謝辞にも現れている。 もっとがんばれ、といわれているような、勇気づけられるような本。 自分の恵まれた環境に感謝しつつ、恥じない仕事をしよう。

0投稿日: 2013.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログよく調べている。 よく売れた本の書評のため詳細は省くが,自分がすごいと感じたのは,あらゆるデータや結論につき注をつけ,すべて巻末に解説付きで出典を明示しているところ。 300ページ中出典に60ページ割き,信頼して読むことができる。 また,それだけ執筆者の本気が伝わってきた。

0投稿日: 2013.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯文:"その「一歩」を踏み出せば、仕事と人生はこんなに楽しい" 目次:序文 日本語版に寄せて 川本裕子、序章 内なる革命、1 怖がらなければ何ができる? 2 同じテーブルに着く、3 できる女は嫌われる、4 梯子ではなくジャングルジム、5 メンターになってくれませんか? 6 本音のコミュニケーション、7 辞めなければならないときまで辞めないで、8 パートナーをほんとうのパートナーに、9 スーパーママ神話、10 声を上げよう、11 ともに力を、対話を続けよう、謝辞、原注

0投稿日: 2013.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

もう少しワクワクするかと思ったので少し残念。新しい考え方とはではなく、地位のある方がフェミニストな意見で後輩女性に向けたメッセージでした。

0投稿日: 2013.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカでの話なのに、日本も同じだと思った。いや、むしろもっとひどいのかな。 女性リーダーのことをとても身近に感じられる本であり、また、女性が陥りがちな点を分かりやすく説明してくれている。 自分で自分の目標を下げたり、遠慮したり。自己主張とかわいげのジレンマ等。働く女性って、本当に大変だ、と思った。 考えさせられる一冊だった。人に薦めたい。

0投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログなんか読みやすいけどどーやってレポート書けばいいのか本当に、わからない。女性リーダーになるべきというのはよくわかったしすごく賛成できるし内容にも納得だった。頑張ってレポート仕上げなきゃ

0投稿日: 2013.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで読んだダイバーシティ関連の本でも眼から鱗のキーワードがたくさん。キャリアは、梯子ではなくジャングルジム。それから一部炎上のもととなっているらしいが、女性リーダーが少ない理由を社会のせいだけでなく、女性の特性をずばり言っているところに、私は逆にそれだ!と、思った。与えられた仕事をコツコツとやっていれば、きっと白馬の王子様がティアラをかぶせて私を評価してくれるという、ティアラシンドローム。チャンスで自分を過少評価してしりごみしてしまうなどなど。記憶に残るキーワードと概念がちりばめられている著書でした。

0投稿日: 2013.11.07