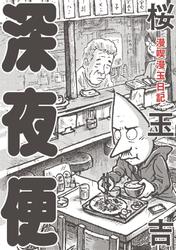

漫喫漫玉日記 深夜便

桜玉吉

月刊コミックビーム

「幽玄漫玉日記」以降のファンです。

そんなにたくさんマンガを読む方ではないので、当方が知識不足なだけなのかもしれないけど、この人は画が上手です。でもって身辺雑記でちゃんと読ませてくれる、力量のある人だと思います。 本作は、2012年4月から2013年11月までの作品のようです。 精神的にかなり調子が悪そうだし、経済的にも逼迫しているようですが、まずはこうして新作がでたことが慶賀すべきことです。 画は以前と変わらず上手です。 とりわけ女の子がどれも可愛らしい。表情を描き分けるのが上手なんですね。 作風は全然違いますが、読み終わって、以前読んだ吾妻ひでおの「失踪日記」を思い出しました。 なんていうか、本人はかなりしんどいのでしょうが、おそらくは本人の元来の性質によるものなのでしょうね、どこか飄々としていてユーモアがにじみ出てしまう。 普通だったらそんな状況じゃないはずなのに、自分の中のもう一人の自分が「へへへ。。」あるいは「トホホ。。」って笑っているような、そんな感じが伝わってきます。 むかし雑誌「ダ・ヴィンチ」で大田垣晴子さんが年間ベストコミックに玉吉さんを作品を挙げており、「玉吉になりたい!」と描いていたのを覚えています。 いま改めて大田垣さんが玉吉さんになりたいと思うかどうかはなんともわかりませんが、才能ある人であることは間違いないです。いやほんと。

0投稿日: 2017.07.04

統合失調症がやってきた

ハウス加賀谷,松本キック

イースト・プレス

松本キックさんの立場から考えてみます。

コンビを組んで、それなりに売れて、そして売れて忙しくなったからこその相方の発症(再発というべきか)で一度コンビがダメになった。 再起の可能性はあるともないともいえない。 もう二度と関わらないで生きていく、その選択肢だってあったはずである。 にもかかわらず、コンビとしてつないでいるその手を放すことはなかった。 ハウス加賀谷さんが退院してから年に4回程度、電話でやりとりする。 そんな関係が5年続く。 そののちに再びコンビとして再起をかけることになる。 ちょっと、なにこれ。 ヤダ。すごいじゃない。 普通そんなに待てません。 そんなにやさしくできません。 なぜそうしたのか。 松本さんにある種の負い目があったから。 誰に。 自分自身に対して。 相方である加賀谷さんに対して。 だからその手を離さなかったのかもしれません。 この本はもちろん当然に加賀谷さんの本ではあるけど、それと同時に松本さんの本でもあります。 なかなか真似のできるものではありませんが、病気をかかえる人のそのかたわらに立つ者、立つことになった者としてのありようの一例を示しているものだと思います。 ものの本によると統合失調症は100人に1人がかかる病気と言われています。 ってことは、理屈で考えれば、統合失調症を発症した者を家族・友人にもつ人は100人に1人以上、必ずいるってことですよね。 そうであるなら、もっと病気を抱えて苦しんでいる人のかたわらに立つ、その立ち方を語る本がもっとあってもいいと思います。 それは統合失調症に限ってのものではなく、様々な苦しみを抱える人のそばにいる人、そばに居続ける人にとっても、意義のあることだと思うのです。 そういう意味で、この本は松本さんの本として読むことに、意義があるなものだと思うのです。 おまけの感想として、あるいは自分の読み込みが浅いからこう思ったのかもしれないけど。 エピソードとしてお笑いコンテストで審査委員長から「障害者を舞台にあげてもいいのか」と言われたことにたいする憤りを述べる箇所があります。 ん~、これはむずかしいよ。 様子のおかしい人、これは精神障害に限らず知的障害や身体障害等、障害をもつ人全般に対して、その様子のおかしさを笑うことへのためらいがあります。 これはある種普遍的なものでしょう。 「障害者的ななにか」が見え隠れしていたりすると、笑いに対するブレーキがかかるというか、なんというか。。 それを考えると、この審査委員長のいっていることにも一理あるのでは、そんなに怒るなよ、とも思ってしまいますです。

0投稿日: 2016.05.01

トラウマ

宮地尚子

岩波新書

わかりやすいけど奥が深い、そして答えはみえない。

例えばなんでもないときに、ふと心のなかで「それ」がよぎって「あぁ~」とか「うっ」とか声がでてしまったり。 例えばシャワーを浴びているときに、ふと心のなかで「それ」がよぎって「おれバカおれバカ!」とかいいながら頭をゴシゴシしだしたり。 「それ」は誰かに傷つけられた記憶だったり、誰かを傷つけた記憶だったり、他人とは関係のない自分のなかだけの恥ずかしい思い出だったりで、どうってことのない過去のあれこれだけど、本当に突然想起されて、心にべったりと張り付いて心のコントロールがきかなくなる。 そんなことがあります。 想像するにトラウマは、この延長線上にあるもの(はるか先ですが)、これのもっと強烈でもっと頻繁におこるもの、なのでしょうか。 そうであるならこれは確かにしんどいです。 ちょっと身がもちそうにありません。 トラウマについて、またトラウマを抱えた人のそばにいるということについて、この本はよくまとまっていると思います。 この「まとまっている」というのは、教科書的という意味とはちょっとちがいます。 おそらくは、著者が手探りで調べ考えた言葉をつかっている、すでに評価が定まっているオーソリティの言説のコピー&ペーストといった借り物の言葉を埋め草的に使ったりしていない、そんなかんじです。 著者の矜持というか誠実さというか、そういったものが伝わってきます。 この本は、読めば自分が抱えている問題が一刀両断で解決する、といった種類の本ではありません。 「こうすれば楽になるよ」とか「こういうふうに接するべきですよ」とかの具体的なアドバイスはしていません。 そう簡単に解決策・処方箋をだしえない問題ばかりです。 処方箋を求める向きにはモヤモヤが残るかもしれません。 とはいえ個人的には、トラウマを抱えている人の近くにいる人たちに対しての章すなわち第三章でもう少し解決策・処方箋的なものを提示してもらいたかった、とも思います。 傷ついている人が目の前にいて、その人をなんとかしてあげたいと思う。 自分がセカンドレイプをするようなまねをしてしまうこともある、あるいは、その人の苦しみを丸抱えして自分自身が深く傷ついてしまうこともある。 確かに気づきにくい点であり、大事なことです。 オーケー、了解しました。 では、どうすればいいのでしょうか。 専門家ではない身として、そばにいるにはどうしたらいいのか。 そばに居続けるだけでいいのでしょうか。 もうちょっとなにかしらのヒントがあったら、というのが本音です。 なかなかむづかしいな。

1投稿日: 2016.03.21

わたしを離さないで Never Let Me Go

カズオ・イシグロ,土屋政雄

ハヤカワepi文庫

ここに描かれている世界は、本当に小説の中だけなのでしょうか。

少々ピンぼけな、漠然とした感想ですが。 静かに物語が進行していきます。 少々まどろっこしくもあります。 どちらかというと本読み上級者向けの小説なのかな、といった感じがします。 子どもの頃から特殊な環境で育てられている。 我々の世界と地続きの世界とはいえない、別の世界で生きている。 その存在理由は、いってしまえば人々の欲望の対象でありつづけること。 それでもなお、みずからの人生を生きていく。 そんな世界に住んでいる人たちのお話です。 エピソードはいろいろあります。 そのエピソードの一つがタイトルにもなっている「私を離さないで」という曲に関するものです。 でもそれぞれのエピソードは本当はあんまりどうでもよくて(失礼)、それらの細部からにじみ出てくる世界観が大事なような気がします。 なので読み進んでいくと、その世界の中に自分が溶け込んでいくような、そんな気になります。 いい小説やいい映画ってそういうところありますよね。 我が身の置き場所はそこにはないんだけど、すっかりその中に溶け込んでいるような感覚になること。 そう、あの不思議な心地よさです。 それがこの小説にはあります。 最初に読んだのは、この本がでたばかりの頃です。 そのときは、読み終わったときに柳ジョージさんの「コインランドリーブルース」という曲のサビの部分が頭の中で鳴っていました。 最近思うところがあって再読してみました。 読み終わったときに頭の中に鳴りひびいたのは。。 ちょうど今、テレビドラマ化されているようです。 そういった折でもあり、またそれとは別の意味でも、今なら本読み上級者ではない人たちでも興味深く読むことができるのではないかと思います。 あと、カズオ・イシグロによる「物語のちから」ががすごいのはもちろんですが、訳者である土屋政雄の日本語への「移しかえのちから」もすごいと思います。 ここは特筆に値すると思います。

1投稿日: 2016.01.24

リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください 井上達夫の法哲学入門

井上達夫

毎日新聞出版

このタイトルをこの著者がつけるとは思えない。そういう意味ではずるい(でも秀逸です)。

タイトルも軽いし、文章もインタビュー形式で読みやすい。 とはいえそこは法哲学者の書いた法哲学の本ですから、きわめて中身は重たい、充実した内容の本です。 面白いし読んだあとすこし賢くなったような気がする良書ですが、ただこれだけでわかった気になってはいけない、この本の面白さを本当に血肉化したいのなら、関連書籍をあと7、8冊は読まないとだめなんだろうなという気にもさせられる。そういった意味では、絶望的で残酷な本でもあります。 たとえば、第二部でグローバルジャスティスの必要性を説いていて、それはそれで理解できるけど、それと同時に、例えば誰かから、これは八紘一宇的な発想とどうちがうのものなのと聞かれた時に、なんと答えればいいのかがわからない。感覚的にそれとこれとは違うというのはわかるがそれをどう伝えればいいのかがわからない。 また、第一部でパターナリズムに対する疑義を語っていたけど、実際問題パターナリズムを行使しないことには、グローバルジャスティスは実現し得ないのでは。 理想というか論理的帰結が一方にあり、相対立するものとして現実の諸問題がもう一方にある。たとえばそんなときに、この2つを如何に融和し問題点を解きほぐすのか。たぶんワタクシが知っていないだけで答えはでているのかな、とおもわれる疑問もいつくか湧き起こる、そんな本です。 あるいはそれは深読みで、本当は答えは出ていなくて結局はそれが哲学や法哲学の衰退を生じさせているのかもしれないけど。 ゆめゆめこれ一冊だけでわかった気になってはいけない本ではあるけど、それでもやっぱりいろんな人に読んで欲しい、大変おもしろい刺激的な本でした。 最近読んだ紙の本で「社会はなぜ左と右にわかれるのか」ジョナサン・ハイト著 高橋洋訳という本があります。この本を縦糸に、本書を横糸に、一人であれこれ考えを巡らせています。前書は社会心理学者の本、後書は法哲学者の本でジャンルは違うけど、なんとなくリンクしているところがあるような気がしています。 あと、サンデル本はなんとなく敬遠していて読まずに今に至っているけど今度呼んでみようかという気になった。だけどやっぱり読まなくいいかも。 どっちだ。

5投稿日: 2015.12.30

shiroyagi03さんのレビュー

いいね!された数8