総合評価

(39件)| 11 | ||

| 13 | ||

| 7 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

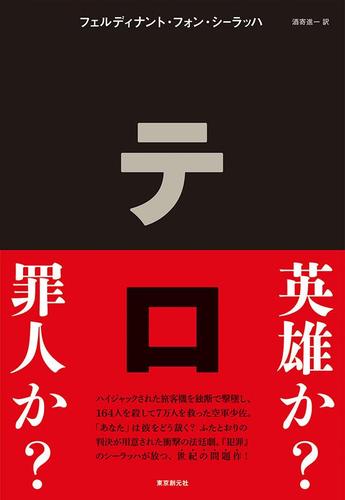

powered by ブクログトロッコ問題。 テロにハイジャックされた旅客機が、七万人を収容するスタジアムに突入しようとする。憲法の規定とは異なる判断をし、旅客機を撃ち落とした軍人に下される判決は何が妥当かを問う。 自分が、軍人パイロットか、裁判官になるかで、答えは変わってくるかもしれない。 参審員の立場だったら、有罪を判決すると思う。法はあくまで法にあるのに過ぎないが、それでも、モラルの集合体が法である。法を絶対不可侵であると考えるわけではないが、それでも、今までの人間のモラルの積み重ねであることは否定できない。また、人の尊厳を比べることができないのも賛成。

0投稿日: 2025.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ文中でも哲学者の言葉が多用されているが、裁判と哲学を組み合わせて考えた事がなかったので面白かった。 当たり前ながらドイツの裁判は日本の裁判とは違うという事も興味深い。 シーラッハの作品は感情に走らず、かといって押しつけがましい事もなく、淡々と深いところを抉ってくるところがとても良い。

0投稿日: 2025.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年の11月は濃厚過ぎたw ってな事でフェルディナント・フォン・シーラッハの『テロ』 ドイツ上空で164人を乗せた旅客機がハイジャックされた。その旅客機は7万人の観客が居るサッカースタジアムへ向けて突っ込もうとしている。 緊急出動したラース・コッホ少佐は極限の状況で164人を乗せた旅客機か7万人居るサッカースタジアムをどちらかを犠牲にしないといけない状況下の中で旅客機を撃墜し164人を殺害し7万人を救った事になるが……。 その事に付いての裁判審議小説。 考えさせられる内容。究極の選択。どちらが正しいとは言えないもどかしさが有るけど、あなたなら有罪、無罪どちらを選択する? どちらも正解で不正解かな? 人生、倫理、法律の狭間で人間は守られ苦しみながら生きてるのね。 2016年49冊目

0投稿日: 2024.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ9.11なども経て創作された架空裁判劇。二幕終わりに観客に投票を促し、その結果で結末も変わる。二幕の検察、弁護士それぞれの主張がおそらく重要だが、劇として上演するには少し固いかもしれない。それまでの被告、証人の証言の方が自分の身に迫ってくるところはある。被告の行いを受け手にゆだねるやり口は、森鴎外の『高瀬舟』に近しいものもあるなあと。

1投稿日: 2022.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

―― 少し趣を変えて、フェルナンド・フォン・シーラッハによる戯曲。 よく見たら本屋大賞翻訳部門獲ってたから趣変わってないかも。 2013年、ドイツ。テロリストによってハイジャックされた旅客機が、7万人の観客が集うサッカースタジアムに墜落させられようとしている。緊急発進した空軍少佐は独断でこれを撃墜、乗客164人を殺して7万人を救い、地上に戻ると即刻逮捕される。 舞台はその彼の裁判。参審員制が取られているドイツの法廷を舞台に、被告人、弁護人、検察官、裁判長の4人をメインキャストとし、証人 (弁護人側と検察側とのふたり、かと思ったのだけど実際は両方検察側みたいになっている)が時折そこに加わる6人舞台。廷吏も入れたら7人のキャスティング。 そう、つまり観客は、観客席から参審員として裁判に参加することになる。 そして観客の「判決」に応じて、物語にはふたとおりの結末が用意されている……という仕掛け芝居もの。 いわゆるトロッコ問題 (作中では転轍器係の問題、として言及されている)をテーマとして、観客に分岐を変えるか変えないかを選ばせるというのは面白い試み。 参審員、というのは日本で云う陪審員のようなもので、一般市民による法廷参加なのだけれどドイツの場合は少し特殊で、先ずはその権限が殆ど裁判官と同等であるということ、量刑まで判断が及ぶと云う点、そしてそれだけの権限を持っているからこそ選出方法が日本のように無作為ではなくて、政党等からの推薦であり、任期も5年あるというところから純粋な「一般市民」とは云えないところもある。これは第三者機関みたいな、法律の専門家ではない目線で事件を見ようとする狙いなのかしらね? 直観的には無作為に選ばれた陪審員よりもアテになりそうだな、と思ったけれど「政党等からの推薦」ってところが少し臭い。 さて全体的に、扱っているテーマとしては面白いものがあったのだけれどやはり戯曲として納めなければいけない部分もあろうて、事件の細かな部分が置き去りにされている風もあって、ミステリ読みとしてはそのへんが引っ掛かって少し消化不良なところ。 ところでこのトロッコ問題、最近ツイッタで見かけたポイントの上を車体が通過する瞬間に分岐させて前輪を本線に入れて後輪を支線に逃し、股割きみたいな状態にしてトロッコを止めるという解決方法が目からウロコだったわけだけれど、何年か前にポイントを中立にして脱線させる、みたいな方法も出てたから最近例を引かれる場合はトロッコにひとが乗ってるのかもしれない。脱線させたり急停止させたらそのひとが犠牲になりますよ、って風に。重箱の隅をつつくひとに対応して形を変える、これも民俗学か(違います 元々が「転轍器係」という、トロッコの行き先に責任を持つ職業を対象として提起されているものだから、正直一般的な人間に当て嵌めると本当に、正答なんてなくなってしまうのかもしれないなぁ、とも感じた。多分プロの転轍器係であれば、ひとりでも犠牲を少なくする、という思考に自然と傾くだろうし(それは、そうしなかった場合に非難が集まる、というのも勿論ある)、その立ち位置がこの作品では空軍少佐であり戦闘機パイロットである、という実力行使が可能な立ち位置なのだから、旅客機を撃墜して7万人を救ったという判断は当然じゃないか、と思ってしまった。 撃墜された旅客機の乗員の家族も証人として出てきたけれど、なんだか悪し様にヒステリックだな、とか思ってしまう自分にもどうかと思ったけれど。 それから検察官が被告人に対して、「旅客機に自分の妻と娘が乗っていたら撃墜したか?」という質問をして追い詰める場面も、なんだか設問的にそんなにフェイタルじゃない気もする。なんなら「スタジアムに自分の妻と娘が居たから撃墜したんじゃないか?」って方が設問としては恐ろしいよね。 と、いうわけでこの問題に対して、「手を下す」訓練を受けている軍人という職業を転轍器係としてしまうと、あんまり感情移入は出来ないんだなと感じました。ふぅむ。 ☆3.1

1投稿日: 2022.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

シーラッハの長編と短編を1冊ずつ読んで、今度は戯曲。 戯曲は好きだけど、会話劇だとさすがにあの独特な乾いた文体は味わえないのでそこは残念だった。 紹介文を読んだときは、この判断は本当に難しいな…と思ったが、途中でスタジアムの観衆を避難させる時間は十分あったとわかった時点で、一体何を裁く必要があるのか?と思ってしまった。 被告人のパイロットは確かに命令を無視して独断で行動したけれど、そもそもそんな決断をせざるをえない状況にしたのは誰なのか。 諸悪の根源テロリストは別として、次に責められるべきは避難という手段を取らなかった軍の対応ではないのか。 軍は命令が絶対、ということは、責任は当然トップにあるはず。それなのに被告人だけが責められている状況には違和感しかなかった。軍の責任者も別途起訴されているのならまだわかるのだが…。 その点で私は「無罪」を選択した。もし避難の時間がない前提としたら、、その場合はかなり悩むが、やはり無罪に傾いた気がする。 実際に舞台で上演されているのを観たかった。再演があれば行こうと思う。

1投稿日: 2021.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログハイジャックされ、大量殺人を目的にサッカースタジアムに墜落しようしている飛行機をその手前で撃ち落とすことは許されるのか?何万人の命を守るために、何百人を奪うことに正当性はあるのか?法哲学では鉄板のテーマ、功利主義を考える題材に適している。カントのトロッコ問題よりも、現実的で昨今の時世に鑑みても、本当に起こりうる話なので、真剣に考える余地を与えてくれる。 本書はドイツが舞台となっており、「人間の尊厳」を最大限に尊重するドイツ基本法も背景にあることから、繰り広げられる命の価値に関する論争には重みがある。理解を深めていくにつれ、いろんな結論を導けるのがこの本の醍醐味。

0投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ戯曲なので、読みやすい。逆に読みにくいと感じる人もいるかもしれません。 有罪か無罪か。正義なのか、命の選別なのか、とても難しい問いかけに明確な答えはありません。考え続けるしかないのです。 そもそも、発端はテロ行為です。如何なるテロ行為も許すまじ、神の名の下であっても!という著者の思いに共感しました。

0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

テロリストに乗っ取られ、7万人が居るサッカー場に突っ込もうとしていた航空機を撃墜した軍人は有罪か無罪か・・・ いままさに生じてもおかしくはない出来事ですね。この作品の秀逸なところは、その結末。有罪と無罪の結末、両方が書かれています。読者に考えさせると言う事なんですね。 あっという間に読み終わりましたが、中身は物凄く濃いです。

0投稿日: 2020.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ"モラル、良心、健全な理解力、自然法、超法規的緊急避難、どの概念も抵抗力がなく、揺らぎがあります。いかなる行動が今日正しいのか、そしてわたしたちの考えたことが明日もなお、いまと同じように有効かどうか、はなはだ心許ないのが現実です。"(p.106) "蒙を啓かれた民主主義が、それでもテロリスト、つまりわたしたちの社会を破壊しようとしている人たちに対応するには法という手段しかない、とわたしはいまでも確信しています。"(p.153)

0投稿日: 2020.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログトロッコ問題、超法規的緊急避難 【P158】ベンジャミン・フランクリンの警告「安全を得るために自由を放棄するものは、結局どちらも得られない」

0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログテロと法規っていう全く相容れない両者を、哲学的観点から読み解く意欲作。その表現方法としてのト書き形式も、ここでは上手くいっている気がする。結末を2パターン書くというのは、逃げというかちょっと反則な気がするけど、テーマがテーマだけに、仕方ない…のか?とはいえ、単純に物語を楽しむという意味でも、結構満足度は高い作品ではありました。

0投稿日: 2019.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ台本形式(戯曲)の書き方なので、芝居(舞台)をあまり見慣れていない人にはとっつきにくいかもしれませんが、法廷劇や戯曲が好きな人なら絶対に楽しめる作品だと思います。 ドイツでハイジャック事件が発生し、乗客164名を乗せた飛行機が満員のサッカースタジアムへ向かう。7万人の観衆を救うため、空軍少佐は命令に(あるいは憲法に)背いて旅客機を撃墜、164人を殺害した罪で起訴された。彼は大量殺人者か、それとも7万人を救った英雄か。 検察側、弁護側双方の主張はどちらも説得力がありましたし、(おそらく)観衆の評決によって被告人が無罪/有罪となる2パターンのエンディングが用意されているのも魅力的でした。 自分でも評決を入れる気持ちになって考えながら読むことができ、頭を使いましたが楽しい時間を過ごすことができました。 検察官の主張にある、「みなさんを縛るのは、法律となったものだけです。現実に存在する法律は、憲法に合致し、込み入った民主的な手続きを経て、わたしたちの議会によって公布されます。ですからモラルに反して間違っているように思えても、法律は有効なのです。……「モラルとしては正しい」ことでも、その意見が憲法を超えることは決して許されないことです。」という論旨には法治国家としてのあるべき姿を感じましたし、弁護人の主張する「生命を他の生命と天秤にかけることはできないというこの基本的な考え方は、わたしには疑わしいものであり、健全な人間の考えと矛盾するように思います。それに、より小さな悪を優先させることは正しいとする判決が過去に何度も出されています」という英米法の判例も、実生活に即した判断であるように思います。 それぞれのケースに応じて判断する(だからこそ判決に「揺れ」が生じて議論の的になるわけですが)こと、またその判断が適切であったかどうか検証して次に活かすことこそが重要なのだということを改めて考えさせられました。

1投稿日: 2019.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界中の人に読むか、触れるかしてもらいたい。法の基本原理どころか人間を人間たらしめるものはなにかという本質にまで触れてくる。怖いけれど、何度でも読んで考え続けなければならないと思う。

0投稿日: 2019.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログドイツ上空でハイジャックされた164人を乗せた旅客機。ハイジャック犯は7万人の観客のいるサッカースタジアムに旅客機を墜落させようとする。旅客機を撃墜し164人を殺して、スタジアムの7万人を救った空軍少佐は有罪か無罪か。話は法廷の中だけで進みます。有罪を求める理由も、無罪を主張する理由も、わかるような気がしてやっぱりわからない。いや、割り切れない。日本なら他の方法をとったのではないかなど、国民性の違い、個人の権限、意思。判決がどう下されるかということよりも、他のことを本当にいろいろと考えました。

0投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログよく考えようシリーズ。飛行機がハイジャックされ、サッカースタジアムに突っ込もうと目論むテロが起こる。7万人の観客の命を救うために、160人の乗客を乗せたこの飛行機を撃墜した空軍少佐。この小説はこの事件をめぐり逮捕された空軍少佐の裁判を演劇風に表現したもので、生存権とは、法律とは、市民を守ることとは、命の数を天秤にかけることの是非などの主張が対立する。いわゆるトロッコ問題を、テロを絡ませてとてもリアルに再現して問いかけている。私たちがもっとも苦手とする正解のない、果てしない議論であり、太平洋戦争時代から、シン・ゴジラが来襲した時にも首脳陣が見せた結論先送り・事なかれ主義的なことでは済まされない、論理的に考え方針を出す訓練になる。

0投稿日: 2019.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのままだと7万人の観客がいるスタジアムにハイジャックされた旅客機が突っ込んじゃう!。独自の判断で戦闘機パイロットが撃墜し、164名の命が奪われる。パイロットは有罪か、無罪か・・・。両方のエンディングが用意されていて、読者に考えさせる構成となっている。難しいなぁ。。原則(命を秤にかけてはならない)を守ることの意義も、なるほどぉと思うし、原則を守らなければ、テロに与する結果にも繋がるし。。。考えさせられるなぁ。臨機応変にといった都合の良い回答ではありえないのだろうなぁ。。

0投稿日: 2018.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ"哲学的命題。マイケル・サンデルさんの「これからの「正義」の話をしよう」の最初に登場するジレンマを戯曲にした作品という印象を持った。 1人を殺すことで5人を救えるとしたら、その一人を殺すべきなのか? 本書では、テロリストにハイジャックされた航空機をミサイルで撃ち落としたパイロットが被告として法廷で裁かれる場面を描いている。 テロリストの意思通りことが運べば7万人で満員になったスタジアムに墜落させ多くの人の命を奪うことになった。 乗客約200人の命と7万人のスタジアムにいる人々の命が天秤にかけられるべきなのか?我々は法治国家に生きており、すべてを法律原則通りに行動することが正しいのか? 命令に従うべきである軍人は命令違反をしてまで起こした行動は、どのような解釈をするべきなのか? 様々な命題が絡み合うように思える。 年に1回は読み直し、思索をしたい。"

0投稿日: 2018.11.24智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。

シーラッハの作品は好きで一通り読んでいます。 どれもそんなに長くなく、そのせいもあってか一度読んでいてもたまに読み返したくなります。 この作品もそんな一つです。 本作品は法廷劇で舞台用の戯曲です。 おそらくは観客が参審員となり被告人に対して有罪または無罪との評決を下す、そこに眼目が置かれている作品なのだと思います。 なので判決文(本作品では有罪の場合の判決文と無罪の場合の判決文の両方が用意されています。結末が二通りあるというのは奇妙といえば奇妙ですが、当然といえば当然ですね。)は読んでも読まなくてもかまわないのかもしれません。 第二幕までを読んだらあとは本を閉じてしまって、自分で結論を下せばそれで物語は完結する、そういう読み方もできると思います。 本作品の面白さは、ページをめくる手が止まらないといった面白さではないです。 立ち止まって吟味して、深く考えながら読み進めると味わいが深まる、そんな面白さです。 最初に読んだときは被告人であるコッホ少佐は無罪であるしそれしかないと思いました。 次に読んだときはこれは有罪以外にはありえないのではと思いました。 真逆の結論ですね。 今は正直どちらとも決められません。 でもそんな中途半端な思いを楽しんでいます。 ずるい楽しみ方ですよね。 でも、そんなずるい楽しみ方をしている自分に安心しているところもあります。 この作品を読んで、有罪なり無罪なりの判断をしてそれでこと足れりとしてしまうこと、それができる人に自分はなりたくないし、それができる人とはあまり友だちにはなりたくないな、と感じます。 そんなに簡単に、一筋縄ではいかないものですから。 でもどうしても有罪か無罪か決めなければならないとしたら、こちらに票を投ずるというのが何となくですが決めてはいます。 それがどちらかは言いませんけどね。 詳しくは、まあ読んでみてくださいな。

0投稿日: 2018.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

憲法裁判所が違憲の判断をしているのに、それでもその法を執行する可能性を示唆していた元大臣。公然とそれを是認する議論をしていた軍部エリートの勉強会。表面上、旅客機を撃墜してはならないと命じながら、撃墜を前提とするかのように、スタジアムの避難を指示をしていなかった上層部(その判断をしたのは誰なのかは極めて曖昧。) 一見、被告人個人の有罪無罪が焦点のようだが、実はさらっと描かれている背景の「国家」が、とても怖い。 テロによる間接的影響として国家自身による民主主義や自由の理念の侵害が、実は一番怖いし、それこそがテロリストの狙いだと、訴える巻末のスピーチがついているのは、偶然じゃないぞ。 そういえば、「テロとの戦い」って、最近どっかの国の首相が声高に…。

1投稿日: 2017.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

乗員乗客164人が乗った旅客機がハイジャックされ、緊急発進した戦闘機パイロットは旅客機が7万人の観客がいるスタジアムに突っ込もうとしているのを察して独自判断で旅客機を撃墜する。彼は164人を殺した殺人者なのか、7万人を救った英雄なのか。 裁判所での判事、検察、弁護士、容疑者である戦闘機パイロット、証人たちのセリフだけで構成されてます。短いです。結末は自分で考えるようになってます。 私個人は、法律的に殺人罪で有罪の判決、その上で政治的に特赦されるのが良いと思います。

0投稿日: 2017.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログシーラッハ「テロ」http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488010560 … 読んだ。おもしろかったというか、よくできてる!ハイジャック機が満員のスタジアムに突っ込むのを阻止して乗客全員が死んだ場合、迎撃は無罪か有罪か。検事と弁護士が倫理と正義を議論する。思考の材料としての作りもいい(おわり

0投稿日: 2017.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ■命の尊さは数で比較できるか 旅客機をハイジャックしたテロリストが、7万人が詰めかけるサッカースタジアムに墜落させようと計画。 命令に反して、数百人が乗る旅客機を撃墜したコッホ空軍少佐を無罪にするべきか有罪にするべきか、という思考実験的な戯曲。 非常にナイーブな問題だが、自分が陪審員だとしたら断腸の思いで有罪にする。 理由は「どうして観客を逃がすことを考えなかったのか」という検事の一言に尽きる。 コッホ含め関係者全員「7万人か10 0人どちらを犠牲にするか?」ばかりを考えて、全員が助かる道を考え尽くしたといえない。 もし検事の言うとおり、「コックピットに乗客が押し入り、自らの力でテロリストを排除する」可能性があったとしたな らば、コッホは乗客が生き残ることができる一つの手段を奪ってしまったのである。 また、他人の思考を科学的に計るすべが無い限り、コッホの行為が正義感からくるものなのかを断定することはできない 。 結局、法で裁けるのは結果でしかない。一個人に生殺与奪の権利はない。 映画【ダークナイト】でも無辜の人々の命が同じように天秤にかけられたことがある。 テロリスト(ジョーカー)は罪人達だけが乗る船と、一般人が乗る船それぞれに爆弾を仕掛け、両方にスイッチを渡し、先にスイッチを押した方を助けると伝える。 一般人側が先に「相手は悪人だから」という理由でスイッチを押そうとするが、罪人達はそのスイッチを海に投げ捨てるのである。結果的に双方助かったのだが、仮にもしどちらかがスイッチを押してしまったら、 テロリストの言いなりになったも同然だろう。 ある意味、コッホも撃墜したことによってテロリストに加担してしまったとも言えるのではないか。 難しい問題に直面したときに、法治国家としてどこまで対処できるのか。法律を見直し続ける必要性を感じさせてくれる本だった。

0投稿日: 2017.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ2016年11月27日に開催されたビブリオバトルinいこまで発表された本です。テーマは「かける」。 チャンプ本。

0投稿日: 2017.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログいわゆる読む戯曲かな。上演もされているそうだけど、舞台で観るのはきつそう。一番落度があるのは、スタジアムの観客を避難させなかった当局だと思うけど、被告人の行為がやむを得なかったと言い切るには躊躇する。上の指令に従うのが軍人では?軍人としては有罪だと思う。少なくても英雄として彼の行為を讃える気にはなれない。

0投稿日: 2016.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ハイジャック機を撃墜した空軍少佐は有罪かー まさかオチはリドルじゃあるまいなと思って読んだらリドルだったよ… トロリー問題を引き合いに出すのも手垢にまみれた感あり。ただ、巻末の「シャルリー・エブド」に対するスピーチは、言葉を濁すことなく、著者の姿勢を堂々とハッキリ示していて、気持ちいいくらい潔い。

0投稿日: 2016.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ熱い本だった。憲法学を勉強したくなる。そういった深さがないと駄目だなと思わされる。今さら遅いかな・・・。

0投稿日: 2016.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ実際にこんな事件があったら、そして裁判が行われたらこの通りだろうと思わせるリアルさ。語られる言葉一つ一つがすべて正しくて真に迫っています。ずしんと響いて、何度も読み返してしまいます。法律家シーラッハの真骨頂をみたようです。舞台になって、映像化も計画されているようですね。見てみたいです。 おまけ?のスピーチも、こんなスピーチができるんだな、と深く感銘を受けました。言論の自由のなんたるかを見せつけられた思いです。

0投稿日: 2016.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログテロリストにハイジャックされた旅客機に乗った164人と、その飛行機が突っ込む先のサッカースタジアムにいる観客7万人−−。どちらかしか助けられない状況に、もし自分が陥ったら−−。空軍少佐は164人が乗った旅客機をミサイルで撃墜し、スタジアムの7万人の命を救った。そして少佐は逮捕され、裁判所で有罪か無罪かの評決を受ける。裁判ではさまざまな意見がかわされ、有罪を主張する検察側も無罪を主張する弁護側も、どちらの意見もまっとうであり理解できる。さて、評決は? 有罪でも無罪でも議論が沸き起こるだろう。結末はネタバレになるので書かないが、この裁判の模様を読むことで、本書は、各自がどのような態度をとるべきか考える良い教材となる。道徳の教材にぴったりではないだろうか。

0投稿日: 2016.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログうぅ~~~ん、なんと申しましょうか。。。 映画にもたまに用いられる二つのエンディング手法。これで「ものがたり」なのかなぁ~と感じてしまいます。 が、法とモラルの考え方や軍人(ドイツ国内)のスタンスなど、新しい解釈・感覚を知り得ることができ、結構ためにはなった1冊。 でも、おもしろいかと聞かれると、むぅ~~~~

0投稿日: 2016.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログドイツの弁護士でベストセラー作家の邦訳最新。 この人の作品はさらっと読める割にけっこう深いので出る度に読んでいるのだが、これも良かったな。作者初めての戯曲。 テーマはシンプルで、テロリストが乗っ取った旅客機が満員のスタジアムを狙う。これを一存で撃ち墜とした戦闘機パイロットの裁判を法廷劇の形にしてある。 一幕目で状況説明、二幕目で検察官、弁護人それぞれの弁論。三幕目が二つ〜有罪ケースと無罪ケース〜という作り。 哲学的には昔からある「より大人数を救うために少人数を殺すことは許されるのか」というテーマになんの衒いもなく正面から取り組んだ姿勢が素晴らしい。大変面白く読みました。 内容に関係無いけど、作者の紹介にいちいちナチス幹部の孫って書く必要は無いのでは、と思う。

0投稿日: 2016.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ164人を乗せた旅客機をハイジャックし、サッカースタジアムにいる7万人の観客を殺害しようと目論むテロリスト。 独断で旅客機を撃墜した空軍少佐は有罪か無罪か? シーラッハ初の戯曲。舞台や映画で観てみたい。

0投稿日: 2016.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ160頁足らずのお話は法廷戯曲。結末は読者に委ねられているのでオチもなし。 タイトルは『テロ』だけど、中身はちょっとニュアンスが異なる。起こすテロではなくて防ぐテロ。そこに犠牲者が加わり、さらに法廷で裁こうとするからシンプルな筆致ながらも中身は徐々に重くなる。尊い人命は天秤にかけられないが、これからの時代、こういう議論は重要だろうし、実際に起こりうる可能性は大だと思う。 法で裁くことに徹底した作者のスタンスには毎回感服するが、小説としての面白味はなかったかな。ちなみに私の判決は無罪です。

0投稿日: 2016.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん、よくわからん。ハイジャックされた航空機が、7万人を収容するサッカー場に突っ込もうとしている。法に従った命令を無視し、航空機を撃墜して乗客を死なせた軍人の行為は有罪か無罪か。二通りの結論が用意された戯曲なのだが…。 「法」について語ろうとしているのか、「倫理」についてなのか、あるいはその関係を問題にしているのか。これまでの作品では、そいういうものではとらえきれない人間の「わからない」部分に、作者の目は注がれていたと思う。してみるとこれも、黒でもあり白とも言える曖昧さに力点があるのだろうか。やはりよくわかりませんでした。 ついでに。作中で言及される「転轍器係の問題」(暴走する貨物列車が駅に止まっている旅客列車に突っ込むのを避けるため、ポイントを切り替えて線路作業員のいる支線に引き込むのは是か非か)。以前はこういうのをよく考えて、ああでもないこうでもないと頭をひねっていたけれど、いつ頃からか「列車が暴走しないようにしたらいいんでないの」とか思うようになった。これって進歩?退化?

0投稿日: 2016.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログミステリに一応入れたけど、法廷ものの戯曲です。 シーラッハ作品におなじみの弁護士さんが被告人弁護側で出てきます。 めっちゃ考えさせられる作品ですが、こんな裁判に裁判員で呼ばれたら、絶対逃げだすってばよ……。 当然ながら、舞台化されてるようです。

0投稿日: 2016.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ戯曲という形式のせいか、シーラッハにしては登場人物のキャラが立ってて理詰め感はちょい薄い。テーマも派手なだけにサクサク読めるんだけど、ちょっとサクサク読め過ぎて「あれ?もう終わり?」って感じは否めない。いや、十分おもろいねんけども。

0投稿日: 2016.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログものすごい本で,読み終わった今も考えが止まらない。 検察官「私たちの上品な国家はテロリストになんら手をださないと保証されているからです。」弁護人「しかしそうした状況だからこそ,わたしたちが法治国家の原則に信頼を置くことはますます大事になっています。当然,それは友情と同じです。調子のいい時だけの友情など意味がないのです。」どっちが正しいんでしょう…。

0投稿日: 2016.07.21決断の重み

ハイジャックされた旅客機を独断で撃ち落とした軍人は有罪か無罪か? 白熱教室のサンデル教授が好みそうなテーマで裁判の模様を伝える戯曲です。 安易に殺人=悪と結論付けたり、感情論に訴えて赦すのでもなく、最終的な決断を読者に委ねる1冊。 テロは無縁なものと切り捨てずに、もし自分が当事者だったらどうするか?を考える機会になりました。

9投稿日: 2016.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログシーラッハの最新作。 戯曲形式で結末がふたつ用意されているという構成がユニーク。テーマは重いがすんなり読める。 朗読劇の上演予定もあるようだ( http://www.tsogen.co.jp/news/2016/05/16051013.html )。これは『読む』より『聞く』方が面白いかもしれないなぁ。何しろ『戯曲』という性格上、さくさく読めすぎる……w

0投稿日: 2016.07.16