総合評価

(40件)| 16 | ||

| 12 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ近藤ようこさんの絵は余白が多く、その空間に常に寂しさ悲しみ静けさが感じられます。そういった空気感と共に話が進行していきます。 読み進めていくうちに物語の中に彷徨いこんでいき、読み終わったあとには不思議な読後感とともに印象的な話が懐かしい思い出のようにずっと胸に残ります。

0投稿日: 2024.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しそうだなという第一印象だったが、読み始めた途端この物語の不思議な世界に引き込まれて一気に読んでしまった。 原作読んでまた読み返したい。

0投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログみんなめちゃくちゃ高評価だけど、 言いたいことはわかった的な感じに自分の中では、まとまってしまった。。。 なんだか、薄い感じがする。桜が言葉を話した時は感動したが、うーん。もっと濃密な描き方はなかったのかと思ったり。物事の表面上をつらつらと描いてるように見えてしまった。

2投稿日: 2021.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ津原泰水という作家の、同名小説の漫画化でした。近藤ようこさんは坂口安吾とか、小説のコミカライズがお好きですが、原作も読まずに言ううのは何ですが「近藤ようこワールド」で、納得しました。 マア、詳しくは、くどくどとブログとかに書いています。お読みいただければ嬉しいですね。 https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/202108050000/

7投稿日: 2021.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログどうしたらいいのだろう、何とも不思議な読後感。 異形の者たちが身を寄せ合い家族となり、見世物となって戦時下を生き抜く。 ひと昔前、世間から隠され、弾かれてきた人たちの哀しさ、強さ。 弱い存在に思えるけど、彼らは逞しい。ただ自分への執着が薄く、家族への愛だけを強く持っている。そんな人たちを見ていると苦しくなるのだ。 五色の舟というタイトルも、五色となった理由含め美しい。 しっくりくる言葉が見つからない。こことは違う未来へと導く「くだん」、一度では無理だ。また何度も読もう。

0投稿日: 2020.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ原作elevenを読んだのがかなり前だったので、まず原作を再読してから読みました。原作自体を自分自身の中できちんと消化してから目にしたこともあり、ものすごく丁寧に綺麗に漫画化されているのがよくわかりました。特に最終話は原作を補って余りある美しさでとてもとても良かったです。賞を獲ったのも納得です。

0投稿日: 2019.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ津村泰水・原作、近藤よう子・漫画。 第二次世界大戦終盤の日本。 不思議な一座が旅をする。 或る者は両脚がなく、或る者は侏儒。或る者は半身を失った片割れで、或る者は関節が逆についた脚を持つ。或る者は両手を持たず、聾唖である。 血のつながらない彼らは「家族」として暮らし、見世物興行で糊口をしのぐ。 彼らの住処は粗末な舟。 ありあわせのとりどりの色の布で覆われた五色の舟に、異形の五人が暮らしていた。 「父」であり、かつての名女形である雪之助は、あるとき、「くだん」の化け物が生まれたという噂を聞く。 人と牛のあいのこであるその化け物は、牛だけれども人の顔を持ち、過去のことも未来のことも、本当のことしか言わない。それを一座に加えて一儲けすれば、皆の生活も安定するだろう。そう決心した父に連れられ、一行は「くだん」を買い付けようと、その地、岩国へと向かう。 「くだん」とは本当に未来を知ることができるものなのか? 彼らは「くだん」を手に入れることができるのだろうか? 予知能力を持つ「くだん」を求めているのは彼らだけではなかった。 もう少しのところで彼らは「くだん」を手に入れそこなうが、聾唖の和郎はちらりと「くだん」を見かける。 その日から、彼は不思議な夢を見るようになる。 幻想的、耽美的な一編である。 「くだん」の持つ不思議な力に導かれ、彼らは「皆が幸せになれる世界」に向かう。 「くだん」が予言した「恐るべき爆弾」は落ちたのか。それとも落ちなかったのか。 此方か、彼方か。 どちらが真実の世界なのか。 すべての業苦から解き放たれた夢のような世界。 しかし襤褸の小舟は追憶の中で五色の光を放つ。 郷愁と妖しさ。夢のような虚しさを秘めた幻想譚。

3投稿日: 2018.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログタイムスリップSFなんだけど、見世物小屋の一家が未来を予言するという妖怪「件(くだん)」を買いに行くという道中から始まる。 原作を読んだことがあったので読んでみた。なかなか「件」のヴィジュアルが衝撃的だった。 原爆が落ちる直前の広島が舞台なんだけど、いまは「原爆ドーム」として誰もが知る建物が、原爆が落とされる以前は「産業奨励館」というハイカラでにぎやかな建物だったというのが(考えてみれば当たり前なんだけど)印象に残った。

0投稿日: 2018.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説より先に漫画版を読んでしまったのがよかったのかどうか。どちらから読むか少し迷ったんだけど。近藤ようこは坂口安吾「戦争と一人の女」と夏目漱石「夢十夜」を読んだことあるが、サラリとした筆致が原作の不思議な感触と合っていて、すごいとは思わなかったけど悪くはなかった。「11」の巻頭「五色の舟」の漫画版は、5人のフリークスの話だからグロテスクになりそうなんだけど、近藤ようこのタッチはそういう身体的なところを意識させず、可愛い利発な男の子、女の子として見せる。ただ想像し始めると結構しんどいのだけど。「くだん」は小松左京の短編が私には非常に印象深いのだが、絵で見るのは初めてかも。近藤ようこ版はなんか可愛い。とりとめのない不思議さ。

0投稿日: 2018.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ原作小説をコミカライズした作品として、こんなに完成度の高いものはないと思う。 原作の幻想的な世界を損なわず、近藤さんならではのテイストも加わって、津原作品の世界がぱあっと立ち上がる。 コミカライズだし……と買うのを躊躇していたらプレゼントで頂いたけど、これなら買っても絶対後悔しなかったな。原作ファンにもお勧めです。

0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログキャサリン・ダンの『異形の愛』とは 土着が違うけど、同じように 人の情愛とか家族愛を感じさせる。 蔑まれ好奇の目にさらされながらも 家族として生きていく異形の人たち。 原作がすごく読みたくなった。 知らなかった津原泰水作品。 映像化にしても良いと思うが なかなか、この日本では難しいかな。

1投稿日: 2018.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログホモのシーンがよくわからない 戦争といふ時代を使って、かたわを選民として描く、と言ふのはかっこいい。 GHQの人もアレしてゐるのであった。うむうむ。 そして、然るべき医療技術ができても、かの皆さんは補助具を外してゐると描かれる。うむうむ。

0投稿日: 2018.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ビームでの連載で読んでいて、改めて単行本で通して読んだ。フリークスたちが身を寄せ合って健気に生きている感じが心に沁みる。ただどんなに仲がよくても、あんな狭い舟で寝泊りするのはオレには無理だ。 言葉を話せなくて、テレパシーで意思の疎通をしているところをとてもすっきりと表現されていて素晴らしい。桜が初めて言葉を話すところがじわじわと感動的だった。 くだんがとても不思議な存在で、平行世界のSF的な展開がすんなり入ってくる。今より古いけどそんなに古くないテクノロジーの時代と悲惨な展開を迎える場所がとてもよかった。

0投稿日: 2017.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログなんというか。再読したい。良い。 奇妙で暖かでひんやりしていて、どこか悲しい。 ラストの心の不安定さは、表現できない。

1投稿日: 2017.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間ポンプや見世物について調べていると、このマンガについて言及されている方がいたので読んでみました。 太平洋戦争末期に身体に障害を負った人々が見世物一座として生きていく様が淡々と描かれています。 “件”という異形の生物に出会ってからは怒涛の展開。登場人物がパラレルワールドに移動して、その世界が微妙に違う。読者である私も頭がクラクラします。 このセンス・オブ・ワンダーをどう表現したらいいのか。 私には表現する能力はありません。 他の方の感想文を検索して読むと、皆さんうまいですね。 私もそのような文章を書けるように努力しないと。 それにしてもこの“件”という伝説上の動物、非常に不気味な存在です。 しかし本作品では、美しい言葉使いだし言動も立派なので、いい人というかいい生き物のように思えてきます。 ネット上で“件”の伝説について調べてみると、非常に不気味な言い伝え・都市伝説が出てきます。 私は何でも真に受けて信じてしまう方だから怖くなってきます。 http://d.hatena.ne.jp/nazegaku/20170125/p1

0投稿日: 2017.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ特別な人たちが、世間とは少し違う家族となる話。 特に巻末の原作・津原泰水さんと漫画・近藤ようこさんのコメントが素晴らしい。

0投稿日: 2017.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ原作がとても好きなので、なかなか手に取れなかった一冊。「五色の舟」を漫画化しようと思い、出版を実現させた、その肝の据わり方にまず感銘を受けた。 ほぼ原作の通り、何もぼかすことなく描かれているが、絵柄のせいか、グロテスクな感じはほとんどない。本当に、こういうタッチで描かれてこそ、原作の、陰翳が深く、かつ端正な世界が生きてくるのだなあとしみじみ感じ入った。 あとがきで津原氏も書かれていたが、原作をふくらませた終盤がすばらしい。かつての姿のまま立ち続ける建物の姿に、もう一つの世界の確かな実感がある。

0投稿日: 2016.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ※一部に暴力及び流血描写、性表現の含まれる作品です。 【印象】 第二次大戦下、見世物小屋一座。 【類別】 ファンタジー、SF、怪奇の要素。 【脚本等】 陶酔を好む人にお薦めします。 【画等】 押しだされる手描き感。

0投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ津原泰水の原作、もうあまり細かく覚えてはいないのだけど、並行世界の移行の装置としての「くだん」というSF的なアイデアの新鮮さが強く印象に残った記憶がある。 今回、近藤ようこの漫画を読んでみると、たしかに同じ物語なのに、まったく異なった色彩で見えてきて、まさに「くだん」によって違う世界に運ばれたみたいだ。幻のように消えていくような世界(それが私たちの生きている歴史)の中で、いわゆる「畸形」として放逐された5人が創りあげる「家族」の力強さが、くっきりと焦点を結んでくる。あちらの世界に行ったふたりが、この失われた世界を想っているラストシーンは、自分の足元が不確かになるような不思議さ。おもしろい。

0投稿日: 2015.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログヘタウマな雰囲気の漫画でした。荒削りな線が逆に妙にリアルで、とても気持ち悪い。それが良かったのかもしれない。 女性の牛みたいな雰囲気の人がもしかしたら主人公なのかもしれない。

0投稿日: 2015.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ文化庁メディア芸術祭で展示されているものを読み、大きな衝撃を受けた。漫画を読んで、最近ここまで深く心を揺さぶられたことはない。残酷でグロテスク、それでいて優しく甘美。描き込みの少ないあっさりとした絵柄と濃厚すぎる内容との落差が、逆にイマジネーションを刺激する。「優しさに満ちた『少女椿』」のような前半だけでも十分に良いのだが、幻想譚としての色彩が強くなる後半はさらに圧巻。読者自身がどこに「心の置きどころ」を見いだせばいいのか分からぬまま取り残されるようなラストは、これまでに読んだり見たりした幻想作品の中でも屈指のものだ。原作は短編小説らしいが、もはや小説だの漫画などというジャンルを超越した一大芸術。本当に恐るべき作品だ。

0投稿日: 2015.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ異形のものに惹きつけられてしまうのだろう。目を背けつつ凝視してしまう。憐れみながら嫌悪し、好奇の目を向ける己の醜悪さにいたたまれない気持ちになる。 異形の家族の話。彼らは自身の欠損を生活の糧に替え、戦中の貧しさのなか、したたかに逞しく生きています。しかし残酷な未来を知り、くだんに導かれ別世界へと旅立つことになる。体の欠損が補わられ、皆が幸せになる世界…。 でもこの幸せがもの哀しく感じられるのです。それは何故なのか?グロテスクなのに美しい物語です。

0投稿日: 2015.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ近藤ようこさんの漫画はいつも幻想的で、線も綺麗で昔から大好きだった。久々にこの人の漫画を読んだ。ノスタルジックな風景に引き込まれ異形な人達が1つの家族として生きていく姿。実際に昔は見世物小屋とかあったみたいだし、私の子供の頃もそんな話を聞いた事があり、自分の中のノスタルジアに触れ、何処か読んでいて懐かしさを感じた。くだんの話は、聞いたら死ぬって言われる怪談で聞いた事がある。漫画の中の、くだんは優しい目をしていた。何もかも知り尽くした人の目は諦めの目になるのかも。

0投稿日: 2015.03.242014年、メディア芸術祭マンガ部門大賞。

2014年、メディア芸術祭マンガ部門大賞。 賞をとるのにふさわしい名作。 太平洋戦争の最中の広島。 体のどこかに障害を抱え、人として生きにくかった人間が集まり、”家族”として暮らしていた。 彼らは見世物小屋で、自らの体を売り物にして生活の糧を得ているのだった。 あらゆる人間がストレスにさらされている時代、人々は自分よりも不幸なもの、 もしくは常識の埒外にいるものを見て、日常をわすれてようとしていた。 人と牛のあいのこ、”くだん”を手に入れ、見せ物として稼ぎを上げるため、家族はくだんを求めた。 (そして…、というのは本編のお楽しみ。) 自らを売り物として晒す生き方に誇りを持ち、戦後も生きていく。 そこに憂いや怒りはなく、その生き方を肯定していく眼差しだけがある。

1投稿日: 2015.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログせつなくて不思議でグロテスクで懐かしくて、得られた世間的な幸せや日常の平穏の向こう側にある舟に涙した。

0投稿日: 2015.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ奇形を抱えた5人の男女が片寄せあって生きる見世物小屋の物語。こういう尖った漫画を載せるコミックビームが好き。

0投稿日: 2015.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かっていたことだけどかなしかった… たぶん原作を読んだことがあって、でもわたしの拙い想像力とは違う味わいがある 近藤さんの漫画は初めて読みましたが、なんだかふしぎでした。 もっとグロテスクでもいい話で、だけどわりとさっぱりした感じがあって、 和郎くんもさっぱりしていて、それによって一層 ふわっ としたかなしみがあるような… それで原作とはやっぱり読後感は少し違うんだけど、それでも読書に近い手応えの漫画でした。

1投稿日: 2015.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ平成26年度第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞受賞作品。 近藤ようこが、津原泰水の短編を下敷きにマンガ化した作品。美しく哀しい幻想譚として見事に結晶化されている。鈴木清順監督の映画『ツィゴイネルワイゼン』を思い出してしまったのは、異形の旅芸人が登場する、幻想的な作品であったからだろうか。 異形という存在は、懐かしさを呼び起こし、見る者を神話的な世界へと誘う。戦前から戦後間もない時期までは、たしかに、そんな人たちが芸を見せながら旅をしていた。 見世物小屋の一座で糊口をしのぐ異形の5人家族。怪物「くだん」を一座に加えようとするが、家族はやがて二つの世界に引き裂かれることになる。戦争に負けた世界と戦争に巻き込まれなかった無傷の世界とに・・・。パラレルワールドの展開を前にして、現実と虚構が交錯し、めまいを覚える。「もし、日本が戦争を始めていなかったら」「もし、日本が戦争に負けていなかったら」という想像力が現在を逆照射し、過去の世界からの光によって現在が照らされ、暗い影となって浮かび上がる。戦後70年を経て異形の者たちも消えたこちらの世界(現在)の方が偽りの世界のようにも感じられてくる。 川を漂う五色の襤褸を纏った舟に乗った5人の家族は、世界を漂う日本という運命共同体の暗喩なのかもしれない。死者と生者の交感を描いたこの物語には、今は亡き者たちへの追悼と鎮魂の意味も込められているようにも思える。 あとがきで近藤ようこが次のように書いているのが印象に残る。 くだんに運ばれた和郎と桜が生きているのは、やはり、「産業奨励館が原爆ドームにならなかった世界」であるべきだと思った。 また、原作者の津原泰水氏は、終盤は近藤ようこの創意が加えられていると記している。この原作の収められている短編集『11(eleven)』(2014年SFマガジンのオールタイム・ベストSF国内短編部門1位)も読まなくてはなるまい。 近藤ようこは、折口信夫の『死者の書』をコミカライズして「月刊コミックビーム」に連載を開始するとのこと。これにも目が離せない。

0投稿日: 2015.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ原作未読なるも、家族が不意に買ってきたので読む。 近藤作品は割と好きなので、スルッと入り込めた。 第二次世界大戦末期の西日本で、 血の繋がらない疑似家族が見世物で生計を立てている。 一家の主は 未来を予言する、牛と人のハイブリッド「くだん」を 買い取ろうとするが……。 無惨な世の中に抜け殻を置いて、 幸福な別の時空に足場を移す=「舟」を乗り換える、 という発想が凄い。 悲しいし、切ないけれど、 夢でも幻でも仮初めでも、彼らが幸せなら、 そちらの世界が永遠に続けばいいと思った。

5投稿日: 2015.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルからして白黒キンドルで読むのは どうかと思ったが問題はなかった SFにもコミックにも詳しくないため あんまりうまく評価できないが 戦時中の妖しさと空気感が SF的な要素と相まって 独特の雰囲気 うまいのかうまくないのか よくわからない絵も雰囲気に合っている

0投稿日: 2014.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこれはいい漫画ですわ……!戦時中の見世物一座の矜恃と生き様。そして件と平行世界。最高のエンタメっすわ……

0投稿日: 2014.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ津原泰水の小説が原作とのことで手に取りました。 五色の舟に乗るのは、血の繋がりがない異形の家族。 それぞれが一人で生き抜くには過酷な第二次大戦当時。 くだんが見せる未来は夢幻でも、家族には変わらない。 ひととひとが美しく結び付いた作品です。

0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログそれは1冊の漫画でしかない。 読後に感想を言葉にできないというか、この複雑な気持ちの揺れを表現できる「ことば」をもたない。感情を言葉の檻にとじこめたくないとすら思う。10人読めばきっと10人とも違う感想をもつんだろうなと思わせる1冊の漫画。人だけじゃなくて、読む環境とか読むタイミングでとかでも、いろいろとかわってくるんじゃないかと思う。でもきっと、みんな読んだあとでは自分自身から目をそらしている部分があったことに気がつくんじゃないかな。 ぼくはずっと、こういう風に言葉にできない感情を引き起こす本や漫画を読み、音楽を聴いてきた。その言葉にできない感情と向き合い続けることの積み重ねが、今のボクを作ってきたんだと勝手に思ってる。ほんとに勝手にね(笑)

0投稿日: 2014.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ自らの奇形の身体を見せ物にすることで糧を得、時には奇形どうしのまぐわいをも見せる見世物一座。一座はあるとき「くだん」が産まれたとの噂を聞きつけ、それを一座に加えようと思いたち…… 過去も現在も未来もすべてを言い当てる「くだん」、家族として身を寄せ合い生きる奇形の人々、そしてますます激しくなる戦争、それらが渾然となって幻想的な雰囲気をもたらす。そして、それと同時に「くだん」にSF的な機能を果たすことで、ただの幻想に流れず「くだん」の存在意義にまで踏み込む。このバランスの絶妙さ。 もとの原作がいいのか、近藤ようこのアレンジがいいのか。これは原作も読んでみないと。

0投稿日: 2014.07.27衝撃的。

原作は未読。感想は…、いや、色んな意味で衝撃的だった。 近藤ようこ氏の朴訥なタッチにて描かれる世界は、静かで、淡く、幻想的。が、見世物小屋の一座を舞台に描かれる内容の、何と残酷なことか。戦時中という、昏く、混沌とした時代ならではの描写は、近藤氏の絵柄で和らげられているとはいえ、なかなかショックを受ける。 そして舟が川を流れるがごとく物語は進み、「くだん」を求める家族をやがて待ち受ける運命。読後には、満足感というか、寂寥感というか…、何も言えない不思議な気持ちが残る。近くを見ているようで、心はどこか遠くにある、そんな主人公達の表情が印象的。一度は読んでおきたい、価値ある作品だと思う。

3投稿日: 2014.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログどことなく「七瀬ふたたび」のラストシーンを別のモチーフで展開させたような作品。原作者の後書きにもあるように 「W3」の変奏曲としても読めそう。

0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログまさに奇蹟の一冊。みんな言ってるけど、津原泰水のあの原作をビジュアル化してしまうなんて。ひとつひとつの場面は思い描きやすいが、それをつないでいくことは不可能と思っていた。 そして生まれたものは原作を離れ新たな神話となる。産業奨励館のある風景の美しさよ。

2投稿日: 2014.04.25原作も読んでね

残念なことに 電子書籍には 一冊もないのだけれど 津原泰水さんのが好きで かなり 読んでいる 漫画と原作 映画と原作 アニメと原作は 別な物と 割り切って読んでいる 漫画で こんな表現ができるのか と びっくりしている こんな 解釈もありです すごい漫画です 怪異な世界へ 旅してみてください

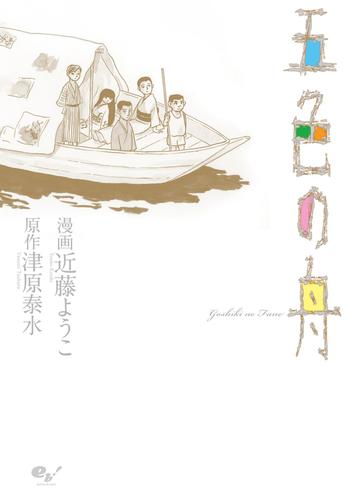

1投稿日: 2014.04.23津原泰水と近藤ようこの錬金術的作品

津原泰水氏原作の同名短編小説を、近藤ようこ氏がコミカライズした一作。 太平洋戦争中の広島を舞台に、障害を抱えるものたちが疑似家族として見世物小屋を営み、やがて未来を言い当てる生き物「くだん」と対話することによって一つの結論を得る物語です。 原作未読のままコミカライズを読みましたが、津原作品の幻想的な雰囲気が非常に端的に写し取られていて驚きました。 それだけでなく、近藤氏の透明感ある作画が読みやすいだけでなく求心力もあり、美しい最後には思わず泣いてしまいました。 タブー視される可能性があるモチーフですが、それでもこの物語を書いた津原氏と、それを更に漫画へ転換させた近藤氏に拍手を送りたいです。 (ちなみに、原作小説は『11eleven』に収録されています。)

1投稿日: 2014.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ必読。ただその一言です。 名手・津原泰水の手になる短篇「五色の舟」(短篇集『11』所収)、そのコミカライズですね。 見世物一座の少年、和郎を語り部とする本作は、原作からして傑作といえるものでした。津原泰水一流の高密度な文体を見事に視覚化した本書もまた、原作に勝るとも劣らない素晴らしいものです。 いずれも何かしらの欠損を抱えながら、互いに「家族」として日々を過ごす見世物一座の人々。彼らが出会う、未来を予言するという化生「くだん」。そして和郎が見る「五色の舟」の夢……あくまで静かに語られる物語の末に和郎たち家族が迎える運命は、幸福でいながら喪失感に満ちています。 わけても終盤のモノローグ、そして最後に描かれる俯瞰の構図はあまりにも切ない。和郎と、彼の半身ともいえる少女・桜のやり取りが強く胸に迫ります。 とにかく読め、としかいえない一作。是非。

1投稿日: 2014.04.05