総合評価

(175件)| 37 | ||

| 68 | ||

| 49 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ★そうか、君は課長に 屈辱的 家族のため、記録を残す、やりとり、絆 生み出した時間は、家族との絆のため ビジネスは予測のゲーム、先手 仕事の進め方10か条 がきや監督、幸田監督、 仕事はほとんど雑用 寝かすことの効用、あらたなアイデア 多様性、対立、議論、検証、経営力アッ 多くの人を尊敬する。

0投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ部長(といっても、世間一般的な課長職)になる前に読み、部長になったので、もう一度読みなおした。 「入社年が若いスタッフから一人ひとり面談をするとチーム全体が把握しやすい」「プレイングマネージャーではなく、マネジメントに徹する」などの内容は共感を受けた。

0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名を見ると引いてしまうが、目次を見ると何か読んでみたいと思い買ってしまった。 目次を見ながら興味があるものをつまみ読みした。仕事で行き詰まったら読みたい本。今は★★★

0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログいろいろな方からアドバイスいただいた本であり、いくつか抜粋します。 『大局観』の話、「会社にとって何が重要なのか、そのために課が求められている役割期待は何かという大局観があれば何が幹で何が枝葉かはっきりします。また仕事にはタイミングというものがあります。 ・・・ 平時に業務改革を訴えても組織はなかなか動きません。大局観をもって時期を待つというのも賢明な選択です。 『課長の仕事』の件、「課の経営方針の策定と、遂行状況のチェック」「方針の文書化:10カ条・反復等」「目標設定・計画策定・重要度評価」「時間厳守」等

0投稿日: 2011.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ佐々木氏の著作を読み漁ってみようと思う。 これは有名な本! 前読んだ働く君に贈る25の言葉の40才前後版ってイメージ。 著者の仕事観が両書の根本になっている。 印象に残ったのは、多読家ほどビジネスで大成しないケースが多いという箇所。コンサルの人のブログでも同じよーなこと言ってたな。 なぜなら、多くの知識がつめこまれている分、自分の頭で考えることを無意識のうちにしなくなってしまうから。 自分はこうなりがちな感があるので注意しないと!とにかく自分の頭で考えることの重要性ってのはよく言われるけど、(ふと思い出せるだけてちきりんとか村上龍とか中田とか)本で読んだことを仕事、日常で実践することを意識していかないとだなー あと心に残ったのは、常に自分が課長だったらどうするか、社長だったらどうするかを考えて働くっていうこと! この視点は今年働いてきて完全に欠けてたので意識するようにしないと!

0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長の考え方が少しわかった気がする。 人事、部下の評価を上げるための社内政治、自分のプライベートをオープンにすることで心を許す、助け合う。失敗には一時的な報酬減など痛みも必要。

0投稿日: 2011.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログためになりました。 是非課長と呼ばれる人は読んで欲しいです。 もちろん課長ではない平社員だって、読んで損はありません。

0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ印象に残った記述 ・部下の心を動かす高い志とパッションを必要とする職位である。 ・最初に信念を示す必要がある。 ・事実とされるものについても、様々な角度から冷静に検証し、”事実”を揺すってみると、たいていの場合「事実」でないことがわかる。 ・異端児こそ大事にせよ。 ・部下の昇格には全力を注げ。 いままでうすうす感じていたことを言語化された気分です。 書いてあることそのものは、既にどこかで聞いたような事ですが、実践するのは難しいんだろうな~。

0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ家族の苦難を抱えながらビジネスで成功し東レ経営研究所社長まで務めた人の本。 体裁は本文中にもあるが「ビジネスマンへの父より息子への30通の手紙」(懐かしい!)をなぞった形になっている。 内容は、良くありがちな中間管理職向けのメッセージだが、具体例がわかりやすい。また、中間管理職にとっての上司の使い方など目新しいポイントからの記述もあり面白い。 人を動かすことの困難さにあらためて意識が向いた一冊。

0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ近々、著者の講演会(テーマ:ワークライフバランス)に出席する機会があるので講演前に著書を読んでおこうと思い購入しました。 この本は、自分の元部下が課長に昇進したのを機にその元部下に宛てた手紙形式で書かれています。 内容としては、課長(中間管理職)の心構えなどのオーソドックスな内容から、社内政治の駆け引きのコツまでと幅広くなっています。 仕事で自己実現することが一番の目標と考えるビジネスパーソン向けの本です。

0投稿日: 2011.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になった部下への手紙として始まる設定が面白く、最初から引きこまれた。 志を高く持ち、常に部下を育てたいという愛情を持つ。 その気持ちは必然に伝わるものであり、社内での統制もきちんと取れる。 困難にぶつかった時こそ、家庭、家族を思う気持ちも忘れない。 それさえ守っていれば、どんな時でも乗り越えることはできるのだという。 心の持ち方の大切さを改めて感じた。

0投稿日: 2011.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になっていないけど目を通してみた。 マネージャーとして組織を回す と 仕事ができる が異なるのは 野球で4番が監督できるか と同じ話な気がする。

0投稿日: 2011.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ管理職でなくても、仕事の進め方や考え方について、参考になるポイントが多数あった。2段上の上司と親しくなる、とか、下の時代から上司だったらどうするかという気持ちで仕事をするとか。

0投稿日: 2011.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ新入時代から目にかけていた社員が課長となった折、新任課長への手紙の形式で中間管理職のマネジメントについてのアドバイスが書かれている本。 特に「社内政治に勝つ」の章では、中間管理職とその上司の関係、そしてさらに上の上司との関係や立ち回りについて言及していて、中間管理職の人が何を考えているのか知るきっかけになった。

0投稿日: 2011.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ中間管理職の入門書でありバイブル。 印象に残った2点は、 ・重要性を1から5までで数値化すると、たいていの仕事は2か3。4,5の仕事は全体の2割程度のはず。この2割を頑張るべき。 ・課長になってから課長の勉強をしても遅い。1つも2つも上の職責の意識で仕事をすべし。

1投稿日: 2011.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ書簡形式をとっているのは、同著者の『働く君に贈る〜』と同じ。でも本書の方が得るものが多くて、より面白い内容になっていた。 「会社は(社員が戦うための)武器をすべて用意すべきだ」と考えている人は「他責」の人。そういう人は「武器を与えてくれない会社が悪い」「結果を出してくれない部下が悪い」という考え方をするし、そんな発想をしている限りよい仕事はできない。 与えられた条件の中で「では、何をすべきか?」と知恵を絞って、自分の力を頼りに実行していく「自責」の発想をしなければならない。 この部分は、本当に、肝に銘じておきたい。

0投稿日: 2011.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になった部下への手紙というかたちをとってあり読みやすい。管理職、人の上に立つ立場になった時に考えておくべきことが項目ごとにまとまっている。何度も繰り返して読むと発見があるかもしれない。

0投稿日: 2011.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ本文中に、『給料を貰いながら、部下育成の勉強もさせてもらえる課長の役割はすばらしい』といった件には感銘した。

0投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

佐々木常夫さんの本はためになることが書かれています。 20代の時に読んでおいてもいい本だと思います。

0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ半日で読破してしまった。 私は課長でも何でもない下っ端職員。 表題からして私が読むような身分相と考えていなかったから・・・ 紹介を受けて読み込む内に、これは私ではなく、横にいる上司 (課長)に是非とも読んでいただきたいものであった・・・ 当てはまること多々多々有りすぎて、なるほどぉ~そうだぁ~ と思いつつ良きアドバイスには感銘した! 私は下っ端なので、将来、課長職に就くこともなかろうが・・・ この本は役職問わず読んでもらいたい、私からもオススメの1冊! もう少し、著者の家族と会社での個人的なご苦労話があるのかと 思っていたが、そうした陰の苦労は前面に出さずに、ひたむきに「絆」をベースにアドバイスしているところが、かえって感銘されられた。 いつも、著書を引用して私は読んだ本の感想をのべているが、この本からも沢山紹介したいが、個人的には次のことを紹介したい。 あとがきより 「戦略」という字は「戦いを略す」と書きます。(中略)「結果を出す最短のコースはなにか」、「部下を伸ばすにはどうしたらよいのか」、「自分の視野を広くするには何をすべきか」を考え行動することが肝要です。 我が社の課長以上の管理職には肝に銘じてほしい。 私も下っ端ながら、参考にしていきたい。 オススメの1冊でした。

0投稿日: 2011.07.22 powered by ブクログ

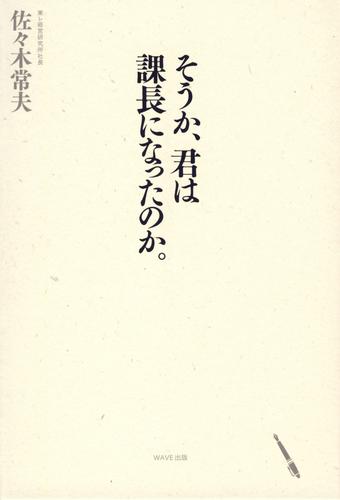

powered by ブクログ著者は、東京大学卒業後、1969年東レへ入社、2001年には東レ同期トップで取締役に就任し、2003年から東レ経営研究所社長、経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授等公職を歴任している。 著書に「新版 ビッグツリー」「部下を定時に帰す仕事術」「働く君に贈る25の言葉」 著者は、社長に就任するまで大変苦労をされ会社生活を送ってきている。初めて課長に就任した際には自閉症の長男を育てながら、肝臓病・うつ病を併発した妻のため、課長職を立派にこなしながら、育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要性に迫られた。 そのため、課長職の本質を追究して、「最短距離」で「最大の結果」を生み出すマネジメントを編みだし、数々の大事業を成功に導く。 本書は、その一番苦労したがやり甲斐のある「課長時代」に培った考えやノウハウの「真髄」を「石田君」という架空の新任課長に向けた応援の手紙を書く形式でまとめられている。 その「真髄」は以下の5つの項目に分けられている。 ①「志」をもちなさい ②課長になって2か月でやるべきこと ③部下を動かす ④社内政治に勝つ ⑤自分を成長させる 本書は著者の「熱い思い」がぎゅぎゅっと詰まっている。 恵まれたとはいえない家庭環境の中でもモチベーションを上げ 自分だけではなくチームのことを考えしっかりと成果を時間内に出している。これはもはや「ワークライフバランス」の先駆けと言っても過言ではない。 私は本書を手に取り自分に課したことは新任課長である「石田君」を自分の将来の姿と勝手に位置づけ著者が自分宛てに手紙を書いてくれているという勝手な設定で読み始めた。 本ではなく手紙を読んだ中では、共感できることも非常に多く、是非明日からの仕事での考えの礎にしようと考えた。 色んな本で紹介されている「リーダーとは?」というものとは一風違い本来の現場であるべきリーダー像が具体的に明記されている。 「力強くも温かい日本らしい良いリーダー像」という表現が一番しっくりくるように思う。

0投稿日: 2011.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ東レの佐々木常夫氏の本。 私が課長になり購入しました。 内容は目新しくはありませんが、経験に基づくものなので 頭には入りやすい。 まず、志を持って部下に対し家族の用にあつかうべきだと著者は説く。でも現在、家族問題が頻発するように近しい人との付き合い方が難しくなっているように感じている。そこをどう対処すべきかであろう。 仕事の進め方10箇条は少しい多いかな。 でも、ユニクロ柳井氏も多かったから仕方ないのかも。

0投稿日: 2011.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔の上司に勧められた本。 マネージャーになって試行錯誤してうまくいかなくて、すごく辛い時に読んだ。 私が悩んでいた、マネージャーとは一体何なのか、どんなことをしなければいけないのか、に答えをくれた一冊。 今自分がなぜ苦しいか、何をすべきなのか、考えて進むきっかけをあたえてくれた。 プレイングマネージャーになるな、という章では、今の私の状況がそのまま描かれていて驚くとともに「今、私はこの状況にいるのだ。」と客観的に自分を見る事ができた。 勧めてくれた上司に感謝したい。

0投稿日: 2011.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログアクション書評 自分の仕事の進め方10カ条を考えるの 2年くらいの目標を考えるの⇨短期の目標にブレイクダウンする アウトプットの練習 会社の後輩や先輩とコミュニケーションをとる

0投稿日: 2011.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログシンプルな実践規範集。穿ったやり方でなく、実直でいいと思えるやり方を規範として充実した仕事をしてきた人の語りは何か安心感をもらえる。

0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログある施設長さんおすすめの本。 40歳頃の課長さんがワークライフバランスをとりながらも、しっかり部下を育て、仕事で成果をだすためのポイントがかかれてる。 まさに今の上司はこれを実践しているなあ。 社内政治の章はあまり関係ないかな。いや施設長の集団という独特な世界ではこの応用が必要かも? ワーカホリック気味で、チームで仕事をすることが苦手な私にとって、今後の自分のためにも、子育て中の上司や同僚のフォローのためにも、読んで良かったと思えた一冊。

0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ居酒屋で上司にアドバイスをもらっていると錯覚する本 図書館で借りた。 買って家に置いておきたいけど課長になってないのにと思われるのもつらいなあ

0投稿日: 2011.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ東レ経営研究所社長の佐々木常夫さんの著書。課長になってないけど読む。図書館で借りた。非常に実用的な本。 以下メモ ・課長は具体的業務から手を引く。人間力で一つの目標に向かって行動させて結果を出す。 ・在任中に何をなすか。異動はつきもの。 ・細かいことは部下に教われ。大きな流れを決める。 ・課長は部下の仕事に頭を突っ込める唯一の職種。部長や役員は「考え方」「経営方針」の伝達しかできない。 ・やっといてくれ、ではダメ。納期・完成度を伝える ・優秀な部下は2割。他は持ち回りで評価をつければモチベーションは保てる。 ・異端児を生かし、創造的なコンフリクト(対立)を起こすべき。モノカルチャーではなくダイバーシティなチームを作れ。 ・部長の考え方と異なるために叱責を受けるケースの時は、謝る必要はないが「部長のおっしゃることはわかりました。部長の意見を踏まえて一度作りなおしてみますのでお時間をください」などと局面を変えるような対応をする。上司の立場ものあるのでいきなり意見を述べて反論することはやめたほうがいい。 ・2段上の上司と信頼関係を結ぶには「結論まっしぐら」。 ・部下の昇格には全力を注げ(厳しくつける人もいたなあ)。 ・平時に業務改革を訴えても組織は動かない。大局観を持って時期を待つというのも賢明な選択。用意しておく。 ・批判精神なき読書は有害。

0投稿日: 2011.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ異動になり、課長になる前に心構えを、と思い購入。 温かい言葉で課長として大切なことを教えてくれる。 ノウハウ本ではなく、ものの考え方を示してくれる。 課長になるまで、この本が教えてくれたことを意識して仕事をしよう。 本当に課長になったら、読み返したい。

0投稿日: 2011.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長なりたてで読んだ。これからのことを考えながら、とても有意義に読ませてもらった。少しして、課長に慣れた頃に読み直したい。

0投稿日: 2011.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は課長になりたての元部下への手紙を想定して書かれている。課長になりたての人、これから課長になろうとしている人はぜひ読みたい一冊。語りかけるような文章なので、あたかも酒場で上司の優しいおっちゃんが自分に語りかけてくれているような感じで、一気に読めてスッと入ってくる。

0投稿日: 2011.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログチェック項目61箇所。優しい口調で語りかけてくれる文章に 温かさを感じます。 課長職ほどやりがいと喜びのあるポジションはない。 この仕事をする上での心構えやノウハウを一人でも多くの課長さんに 伝えたい。 一番大切なのは「志」。何かを成し遂げようとする「志」、部下を育てる「志」 部下の成長を確認したとき、チームとしての結果が出たときの満足感。 一緒に働いた仲間との「絆」を持つことができれば幸せな仕事人生。 オススメはキングスレイ・ウォードの 「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」 一人の父親は100人の教師に勝る。 高い「志」が人を動かす。スキル・知識はその後に勝手に身につく。 部下の成長や幸せを本気で考えて指導に当たっていることが 伝わらなければ本当の意味での味方になってくれることはない。 課長自身の「世のため、人のため」 →自身のためにもなる。尽くす人になる。 人間の究極の幸せは人に愛されること、褒められること、役に立つこと 必要とされること。働くことで3つは満たされる。 課長の責務は部下を成長させる。方針策定、部下の監督と成長、コミュニケーション業務、政治力・・・「人間力」が問われる。 方針や考え方は文書にして渡す。現場の仕事に当てはめて反復連打。 時間厳守、挨拶、すぐにお礼、嘘をつかない、間違ったことをしたときは勇気をもって謝る。これらができなければ一人前にはなれない。 前任課長の話を鵜呑みにしない。その人の価値観などフィルターを通して話すことは真実でないことがある。 一番若い人から順番に聴く。多面的に質問する。 在任中に何を成すか?大きな流れを判断し、指示するのが課長の仕事。 従来の仕事を「捨てる」勇気を持つ。当然「自責」。 仕事は常に工夫と改善の連続。手塩にかけて部下を育てる。 その仕事が何のためにあるのか明確に示す。 部下にやりがいを与えるのが課長の大事な仕事。 優秀な部下に教育係となってもらい全体の底上げを図る。 仕事の結果に差をもたらすのは能力より熱意。 チームの仕事は、何のために、いつまでに、どの程度まで、誰と誰が、 を明確にする。 言葉でしっかり伝える。相手の話をしっかり聴く。 「言わずがもな」はいけない。 要所要所で念入りにコミュニケーションを図る。 褒めて伸ばし、ときに叱ることで緊張感を与える。どちらも本気で。 相手の性格に合わせて行うが「えこひいき」はいけない。 人事考課は部下の現状を正しく評価するもの。これから身につけなければならない能力・技術・人間力を自覚してもらうとともに上司として指導するもの。人を好きになるのも技術。部下の仕事を認めてあげる。 組織内の対立はイノベーションの前兆。異端児を大切に。存在を認める。 周りにもみとめていることを話す。他の会社でも通用するスキルを磨かせておく。与えられた仕事が天命だと思い、コツコツ全力で取り組む。 部下の前で上司に怒られても言い訳しない。自分の人間性のまま自然体で振舞う。部下を守るを勘違いしない。同じミスは繰り返させない。 「理」で説得、「情」でサポート、それでも駄目なら「恐怖」。 上司の悩みを聴く。 誰とでも仲良く、仲間はずれを作らない、悪いことをしたら謝る、困っている人を助ける・・・リーダーに必要なこと。 昇格の時期は部下の弱点を補強するチャンス。 上司と喧嘩をしてはいけない。普段からのコミュニケーションが大切。 他者とぶつかるからこそ、考え方や価値観は磨かれて成長する。 暗黙知より言語知。しっかり言葉で伝える。 課長になる前から準備して勉強する。 社内の仕事をするだけでは真のリーダーにはなれない。 読書はただ読むだけでは有害。 自分の仕事に当てはめてシミュレーションをする。 40過ぎたら多読→通読。課長だからと気負うことはない。 家族を心底愛する。

0投稿日: 2011.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長となった後輩に手紙という形式で紹介する 「課長」というポジションにおける 仕事の仕方、考え方、楽しさ、苦しさ…。 先日読んだ、「働く君に贈る25の言葉」と 重複している部分も結構ありましたが、 佐々木さんらしい、人間らしい、素敵な言葉の数々でした。 やはり手元においておきたいと思える1冊になりました。 第1章 まずはじめに、「志」をもちなさい 第2章 課長になって2か月でやるべきこと 第3章 部下を動かす 第4章 社内政治に勝つ 第5章 自分を成長させる

0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ「働く課長に贈る25の言葉」という感じ。 しかしまだ社会に出てない自分のような小僧でも十二分に得るものはありました。 本書を読み終えて何より思う率直な感想は 「こんな上司がいいな~」に尽きる。 東レで数々の成功を収めた著者の自信は伝わりますが、それ以上に部下を家族のように心から愛してきたことに感動しました。 そして理想論でなく、第4章「社内政治に勝つ」に在るように、会社で実現したい理想を成就するには政治を避けては通れない、 そしてその為には如何に上司を味方に付けるか、なども包み隠さず書かれており、 この辺は現場で戦ってきた著者ならではの強く重い言葉 「在任中に何を成すか」「大目標のブレークダウン」「課長だからといって格好つけるな」「批判精神無き読書は有害」 この辺りの章は、課長どころか学生の自分にも、今すぐにでも実行できる極めてシンプルな心構えです。 既に役立つということ、つまりもし将来課長になったとき、どれだけ助けられるのだろうか とりあえず一生持っとこう

0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になる人が読む本かもしれないが、自分のような若造も楽しく読める。課長は一番、手を出し、管理し、人を成長させるポジションである。 また、部下の成長を見越す話がたくさんあり、上司にどのような意思をもって接していただいているのか、よく分かる話。

0投稿日: 2011.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ東レの役員による課長になった部下に対する手紙形式のマネジメント術。まるで、自分の上司から諭されているような気持ちになる。課長になった自分にとっても、本当に心に響くような思いやりのある言葉の数々。人事評価など厳しい部分からも逃げずに記述されていて、課長の仕事が漏れなく説明されていると言っても良いのではないか。 「仕事の成果は仕事で報いる」「部下を守るを勘違いしない(温情があだになる)」「課長になってから課長の勉強をしているようでは遅い」「会社の常識にとらわれない」などなど、志をもってしなやかに課長職を全うする為のヒントがたくさんあった。

0投稿日: 2011.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

仕事で悩んだときに、読み返したい 奥様のウツ病と戦いながら、仕事でも成果を出した著者は、立派だと思った

0投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ管理職じゃなくても大変参考になります。 働き方を考えさせられましたね。 時間がある分、無駄に非効率的な働き方してる気がしましたね。

0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しく課長になった部下に向けて、上司が手紙を送りました。 そういうスタンスで書かれていますので、純粋に上司からの アドバイスとして心に響く1冊であります。 ・・・こんな優しい上司がいたらなぁ(笑) 本は課長としてかいてありますが、 係長でも主任でも何かのリーダーでも、組織に於いて 上司と後輩の間に挟まれる立場の人間であれば一度は読んで損はない。 同じような内容を書いてあるビジネス書は沢山ありますが、 この本は群を抜いて読みやすいです。

0投稿日: 2011.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ・プレイング・マネージャーにはなるな。課長の仕事は、人を動かすこと。課長が要求されるのは、 ①方針策定:課の経営方針の策定と遂行状況のチェック ②部下の監督と成長:部下の直面している現実を正しく把握し、その仕事のやり方を指導し、組織全体を最高の効率にもっていく。 ③コミュニケーション業務:自分の課で起こっていることを経営に的確に報告するとともに、経営の医師・目標を課全員に伝える。 ④政治力:社内外の関係しゃっを自分の目標どおりに導いていく政治力。 など、現場業務とはまったく次元の違う仕事。 ・「時間厳守」を叩き込む。最初から徹頭徹尾、強く要求する。 ・会社で起こっていることの解決策というのは、たいていは「常識」で判断できる。 ・部下の仕事に手をつっこむ。課長は仕事の発注者だ。たいていの課長はこれをやらない。「A君、これをやっといてくれ」で済ましてしまう。その業務の完成度も伝えなければ、納期も設定しない。 ・上司の力学をうまく使いこなせるようになれば課長としては一人前と言っていい。 ・課長になってから、課長の勉強をしているようでは遅い。係長のときには課長のつもりで、課長のときは部長のつもりで、部長のときは役員のつもりで考えるのだ。「私は30代のときから社長になるつもりで仕事をしてきた。いつも社長ならどう考えるか、どう行動するかを考えてきたから、もう20年間社長をしてきたようなものだ」 ・会社の常識に染まらない。定時で帰って社外の人と付き合う。社内の常識は世間の非常識。 ・自分の頭で考える人間になる。批判精神なき読書は有害。私の経験では、多読家に仕事ができる人が少ない。 ----------以下感想---------- ためになったのは、 ①プレイング・マネージャーにはなるな。課長の仕事は、人を動かすこと。 半信半疑だったが、確信した。 ②課長は仕事の発注者だ。 どれくらいの完成度を求めるか、この仕事の目的は何か、をこれから上司に聞いていく。 ③上司の力学をうまく使いこなせるようになれば課長としては一人前と言っていい。 やっぱり必要なんだな。 ④会社の常識に染まらない。定時で帰って社外の人と付き合う。社内の常識は世間の非常識。 意識して社外の人と付き合おう。 ⑤自分の頭で考える人間になる。批判精神なき読書は有害。私の経験では、多読家に仕事ができる人が少ない。 今年度は読書は置いといて、技術の勉強をしよう。

0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

現状下記3点を実施する。 ・常に一つもしくは二つ上の目線で考えるようにする。 ・『わかってくれているだろう』をなくす。きちんと説明する。 ・チームの人の話を聞く。

0投稿日: 2011.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は東レ経営研究所の社長、佐々木常夫さんという方です。 初めて課長になった部下(架空の人物、石田君)に課長の心得を説く、という形で書き進められていく、新任課長をターゲットとしたビジネス書です。 この著書の中では、「課長という職務ほどやりがいがあって面白いものはない」と述べられています。部下が管理職(課長や部長)である役員や部長職と違い、現場の部下一人一人と密接に繋がっていられるのは課長職だけだということです。 課長の心構え、課長になってすぐに行うべきこと、部下との接し方、社内政治などについて書かれています。 その中でも特に印象に残ったのが、「大局観を養え」という点。常に上位者の視点を持って業務にあたるべし、と説かれています。 課長になってから課長の勉強をしていたのでは遅い。係長の時は課長のつもりで、課長になったら部長のつもりで、部長の時には役員のつもりで仕事をしていれば、広い視野や高い視点で仕事を捉えられる、ということです。 この点は管理職に限らず、一般職の社員にでも当てはまることですよね。一般職でも、係長や課長の視点で仕事や会社のビジネスを見ていれば、枝葉にこだわらない仕事の進め方が出来るのではないかと思います。 著者の佐々木さんが東レで課長になった時、奥さんは肝炎で入院し、自閉症の長男含め3人の子供の世話をしなければいけなかったそうです。そんな状況の中、課長職という仕事と家族のケアの両立で試行錯誤を繰り返した方の書かれた本なので、とても説得力があります。 ちなみに、この本は2010年3月に初版が発売され、私の買ったのが2010年12月刊の第11版。 課長職になった人に限らず、いずれステップアップしたいと考えている人にも役立つ内容だと思います。

0投稿日: 2011.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長に成る人は課長になる前から、課長になることを考えている。 プレイングマネージャーにはなるななど、今の私には必要な内容がたくさん書かれていました。人気の本ですが非常に良かったです。

0投稿日: 2011.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・最初に信念を示す ・仕事の進め方10か条 1.計画主義と重点主義 2.効率主義 3.フォローアップの徹底 自分の計画のフォローアップを行うことで 自分の業務遂行を冷静に分析する 4.結果主義 5.シンプル主義 シンプルが良い。すぐれた仕事や制度はシンプル。 複雑さは仕事を私物化する 6.整理整頓主義 7.常に上位者の視点と視野 8.自己主張の明確化 人の話もよく聞くこと 9.自己研鑽 別の会社に移っても通用する力を身につけること 10.自己中心主義 自分を大切にする。これにより人を大切にする ・上記のように、自分の信念は文書化すること ・何が事実かを正しくつかめばそれほど間違った結論は出てこない。会社で起こってること解決策は「常識」で判断できる ・着任後、1ヶ月もあれば全てを把握できる ・部下にやりがいを与えるのは大切な仕事 仕事の意義などを伝える ・要所要所での適切なコミュニケーションによりロスを減らす ・対話とは聞くこと。話すが2割、聞くが8割。 ・今いる職場が最終の職場ではない。これを意識する。 ・大局の流れを見ながら動く。そのために上位者、さらにその上の視点で物事を見る。

0投稿日: 2011.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の部下が課長になったときに伝える課長の心得。 課長でなくてもなる予定なくても勉強になる。 また、ほとんどの仕事はほとんどの人が遂行できる程度のもの、 と言っているのもおもしろい。 こうゆうサラリーマンとしてのお見本みたいな人が政策を提言したり、 ほかの企業にも考えを広める活動をしてほしい。

0投稿日: 2011.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて部下を持つ人や、管理職に就いているが上手く立ち回れていない人には教訓を与えてくれる良い本だと思う。

0投稿日: 2011.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログかつての部下が課長になった際に上司としての心構え、マネジメントについて手紙にしたものをまとめた一冊。 部長以上はある一定以上の能力がある課長が部下だが、課長の部下は能力・やる気ともに様々なメンバーであり、玉石混交の状態。ゆえに課長が最もやり甲斐のある役職だと。 読みやすく頷ける内容が多く、部下を持っていなくとも、ビジネスマンとして参考になる。

0投稿日: 2011.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

課長になると現場がわからなくなってきて、どのような上司になるべきかか悩むポジションであると思う。そんな課長というポジションの指針となる書籍。非常に参考になる。 課長は親のような存在であり、課長だけでなくどんなポジションでも参考になることがあると感じた。 p.18 「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」を読んでほしい p.23 母の言葉「世のため人のために尽くすひとになりなさい」 「人を傷つけてはいけません」「ウソをついてはいけません」 「間違ったら勇気をもってごめんなさいと言いなさい」 p.34 課長とは具体的業務を卒業して、まったく新しい世界の仕事に向き あうということ。 -課の経営方針の策定と遂行状況のチェック(方針策定) -部下の直面してる問題を把握し、やり方を指導して組織全体を 最高の効率にもっていく(部下の監督と成長) -課で起こっている経営に的確に報告するとともに、経営の意思・ 目標を課全員に的確に伝える(コミュニケーション業務) -社内外の関係者を自分の目標どおりに導いていく政治力(政治力) p.36 突き詰めれば「人間力」が問われる p.40 仕事の進め方10箇条 1.計画主義と重点主義 2.効率主義 3.フォローアップの徹底 4.結果主義 5.シンプル主義 6.整理整頓主義 7.常に上位者の視点と視野 8.自己主張の明確化 9.自己研鑽 10.自己中心主義 p.47 基本的なマナーは口うるさく言った 「きちんと挨拶する」「お世話になったらすぐにお礼を言う」「ウソをつかない」「間違ったことをしたら勇気を持って謝る」 p.61 課の業務のなかでプライオリティをつけなければならない p.140 2段上の上司を攻略せよ できるだけ短時間に、相手の時間を奪わないように p.154 いわずもがなはダメ、わかってくれるだろうはNG 意見をぶつける 志。--就任中 いつまでに何をどうやってやるか 2年で~をしたい。 2位を1位に xxxの父上げを行う

0投稿日: 2011.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は東レ経営研究所の社長。課長時代を振り返り、架空の新任課長に向かって手紙を書くように課長の行動指針・心構えを綴っている。「課長になってから、課長の勉強をしているようでは遅い。係長の時には課長のつもりで、課長の時には部長のつもりで、部長の時には役員のつもりで考える」。変化の激しい時代、広い視野で流れを見る力が求められる。

0投稿日: 2011.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ会社の同僚に薦められて読んだ本。 業務に対するスタンス、部下との関係構築・評価、上司の巻き込み方なんかは、非常に参考になる内容。 今までの仕事人生を再確認できるものでした。

0投稿日: 2011.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこの著者の本は何冊か読んだが、この本も含めどれもなかなかすばらしい。経営者としての自分にも勉強になる点がいくつも。ただ、中小企業・ベンチャーでは実践しにくい内容も。

0投稿日: 2011.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ大先輩からいただきました。下のものの立場として、「ああ、そうか」な項目多々。まあ、私は課長になることは無いだろうがそれでも参考になるかと。頑張ろう。 そして「ビジネスマンの父より息子への30通の手紙」を読み始めた。

0投稿日: 2010.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ5人の部下を持つことになったので、、、手にとって見た本。 37ある節のうち、「プレーイング・マネジャーにはなるな」「部下は与えられたもの」「会社の常識に染まらない」「自分の頭で考える人間になる」などが、うちのような専門職としての機能を期待されている部門のマネジメント上、特に有用と思いました。ほぼ全般参考になりましたが。 キングスレイ・ウォードの『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』が紹介されてましたが、これ、大学生の頃の英語のクラスで読まされたもの。懐かしい本。書棚からひっぱりだしてきました。当時のメモやら宿題の締め切り日やらいっぱい書き込みがあったけど、さっぱり記憶になし!!

0投稿日: 2010.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ色んな経営に関するハウツー物を読んで、最近は全てに共通するやり方なんてないことに、やっと気づき、あまり読まなくなっていたのですが、本書は具体的なやり方こそ書いていないですが、上に立つもの心構えが丁寧に書かれていて、とても参考になりました。 ちょっと気にいった言葉を並べます。 「課長の場合は、部下の質と数において、その難度は取締や役員の比ではない」 「もし、君が課長だからといって気負っていたのなら、そのことを考え直してほしい。課長は決して簡単なしごとではないのです。」 「君は君でありそれ以上ではない。」 「思ったほど業績が上がらない場合は、一度課員全員でブレインストーミングをするとよい。」 「『まあ、わかっているだろう』とか『聞かなくてもわかるよ』という考えは捨て去ってください。」 「対話とは聞くこと」 「君が感じているまま、君の人間性のまま自然体で振舞うこと。少々格好の悪いところを見せたからと言って動揺することはない。」 時間をおいて、ぜひ読み返したい本です。

0投稿日: 2010.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログキンクスレイウォードの手紙風の本だから、かの本を読んだ事があると、すっと入ってくる。日本企業、特に上場大企業のサラリーマンならば、すぐに使えるノウハウが満載。また、優しく威厳のある父親の言葉としても、心に響く。

0投稿日: 2010.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になった元部下宛の手紙を書くと言う、ちょっと変わった形式の本。"課長"として取るべき行動や考え方などが具体的なアドバイスとして書かれている。課長、これから課長になる人、課長になる為のスキルを磨きたい人向け。

0投稿日: 2010.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年はまだ5つ星を出していないので、ここらでちょいとつけますかねえ…。 【概要】 東レ経営研究所社長の著者は、課長時代に奥さんが病気になるわ、息子は自閉症だわ、とにかく大変だったそうです。 (と、あえて軽めに書きますが。。) 著者紹介には「ワーク・ライフ・バランスのシンボル」なんだとか。 その中で得た教訓を、架空の部下「石田君」が課長になったのにあたって書き留めた手紙、という形式で書いている本です。 読み口マイルド、言っていることは明瞭で誠実。ああ、こんな上司ほんとにいるのかなあ。 【活かせるポイント】 前提としてこれは大企業の社員、ということのようですが…。 ・プレーイングマネジャーにはなるな ・会社の常識に染まるな ・信念を持って、本気で考える ・部下の人生にコミットする ・仕事の結果に差をもたらすのは、能力というよりは熱意 ・一つのカラーに抑圧しようとするチームは弱い、異端児を大切に ・部下のせいにしない ・2年や3年の回り道なんて取るに足らない (やま)

0投稿日: 2010.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ「戦うための武器をすべて与えられたなどという経験はありません」「与えられた条件のなかで、『では、何をすべきか?』と知恵を絞って、自らの力を頼って実行していく」与えられない条件に文句を言っても仕方ない。手持ちの駒でベストを尽くす。

0投稿日: 2010.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長になる前にもう一度読んだほうがいいと思った。 ・批判精神無きU読書は有害 ・定時で帰って社外の人と付き合う ・常に上位者の視点で考える ・悪口は本人の前でも言う(ただし言葉を工夫して) ・2段上の上司を攻略

0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2010.9海外研修帰りの成田空港。 ツタヤで購入。 まだまだ職名にはならないが、2段階上からの視点で見れ!との書籍の言葉からすると、今そのとおりかも。 日経などでも売れてるようだし、「人を思う心」を持って応対することの大切さは、ずっと普遍的なものなんだと思う。

0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ東レ経営研究所の佐々木常夫氏の本です。 課長のこころへ、「志」を持つこと、仕事は、「世のため人のため」、それが最後に、「自分のため」になる。 課長は、プレイングマネジャーになってはいけない。 課長の仕事は、 1.方針の策定 2.部下の監督と成長 3.コミュニケーション業務 4.政治力 の4つだ。 これらを日常やっていたら、プレイングマネジャーなどやってられない。 一緒に働いた仲間と「絆」を持つことができれば、幸せな仕事人生だ。 課長さんになった人、参考までに読んでみたらどうでしょうか。 ギャップを感じるかもね。 それが、課題だね。 私には、 「不本意な部署で一喜一憂せずに与えられた職責に全力で取り組んでほしい」だそうだ。 肝に銘じておきます。

0投稿日: 2010.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ少人数のチームを動かして、大きな組織に貢献していくという部分でラクロス部のMGに繋がる部分があるのではないかと思って読んだ本。 手紙形式になっていて、すごく読みやすかった。 でも、リーダー論的な本にはどれも一貫して書いてあるけど、やっぱりチーム内でしっかりとしたコミュニケーションを取ってビジョンとミッションを共有していくことが大切。 そして、リーダーはメンバーのことを何よりも大事にしてリーダーとして守っていくことが大切。部下を守るためには誠実な態度で上司に向かっていくことだって必要。でも、そのためには前から上司(ラクロス部で言ったら上司ってゆうか、選手・コーチ・TRとかの外部の人たちかな?)と友好な関係を築いていかないと、ただの口答えになりかねないから、気をつけよう! とりあえず、MGとして、リーダーとして足りない部分がいっぱい見えました。

0投稿日: 2010.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長職というのは、部下を育ててナンボ。 現場のスペシャリストとラインスタッフとのミッションの違いを考えさせられる一冊。 管理職でなくても、読んでみて自分が将来管理職になったときの参考にしたり、チームマネジメントの際に参考になるはず。 内容として、それほど驚くものはないが、筆者の部下を想う気持ちが伝わってくる温かい本です。

0投稿日: 2010.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長がすべきことを新任課長あてへの手紙として書かれている。 当然のことと思うような内容ばかりではあるが、総じて出来ていない組織が多い気がする。 人は易きに流れる傾向にあるからかもしれないと自省を含め考えた。

0投稿日: 2010.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の課長の時代に、家族の病気との苦労があったことにも触れております。仕事術であれば、家庭面の話は不要に感じるかもしれませんが、仕事と家庭のはざまで格闘した体験が語られていてこそ、仕事への覚悟や一見簡単そうなノウハウが心に刺さります。仕事の誇り、仕事の支えがあったからこそ、家庭にも尽くすことが出来たと言っております。 いわゆるミドルマネージャー本は世の中にあふれています。本書もそのなかの1冊ですが、なぜか心にストンと入ってきます。 著者は障害をもつ子とうつの妻を養いながら大企業の課長職を全うした経験をもつ人物。そのキャリアが話題になってはいますが、そのような経歴を知らずとも共感できる内容が多い本でした。 特に共感したのは、第3章「部下を動かす」ですかね…。上司だから偉そうにする、というのは時代遅れというのがしみじみ分かります。むしろ偉いのは当然なのだから偉そうにしない. 部下がひとりでもいる人、職場のマネジメントに迷ったら、本書をパラパラめくるだけでも力が沸いてきますよ!

0投稿日: 2010.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ志を持つこと。 職務領域はどこかを考える(そしてその領域以外は任せる)こと。 でもやはり、一番大切なのは人間性であるな、と思った。

0投稿日: 2010.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログまだ私には早いかな?と思う内容だった。 ただ課長のあり方とか、組織のあり方を考える良い1冊にはなった。

0投稿日: 2010.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長の心得と仕事論が書かれた一冊。37のメッセージがわかりやすく書かれている。課長になって悩んだ時にもう一度読みたいと思った。

0投稿日: 2010.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想はこちら → http://mdef.blog29.fc2.com/blog-entry-55.html

0投稿日: 2010.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長のためのビジネス書が増えてますが、昨今のワークライフバランスが流行る前から、家庭の事情で残業が許されない状況下で成功された著者の人生経験に裏打ちされた重みを感じます。 根底には、家庭にも職場にも愛情が必要であり、仕事には志しが必要である。

0投稿日: 2010.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログまだ課長ではないけれど。自分の立ち位置とメンバーとの関係を見直すために良い示唆をもらった。チームの仕事には「何のために」、「いつまでに」、「どの程度まで」、「誰と誰がするか」をしっかり決めるというのはとても的確。伝えることを大切に。

0投稿日: 2010.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の経験を元に、アドバイスをわかりやすくまとめた本。読みやすかったです。著者が課長になったのは39歳とのこと、もうすぐ39歳になる身としては、同じようにできている点・できていない点いろいろあり、はたして今後どうやっていくか、考えさせられます。

0投稿日: 2010.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ課長相当の人を対象にしたマネジメント&コーチングの本。 手紙スタイルを通した筆者の温かい文体にこそ、この本の最大の特徴があり、コーチングの真髄は愛情にあることに気づかされる。 内容として何か目新しいことが書いてあるわけではないが、大好きな上司から、直接手取り足とり教わっているような気になり、伝え方一つでこうも理解が変わるものかと、驚きをおぼえた。 また、やさしい口調であるがゆえに、下記の2点が印象に残った。 ・世のため人のために生きることで、尊敬と愛情という幸せを手に入れることができる、すわなち自分のためになる。 ・部下の仕事に手をつっこむ。それができるのは課長だけ。 この人の部下になりたいとすら思わせてくれる一冊。これからも何度も読み直したい。

0投稿日: 2010.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ2010/05/14 架空の部下への手紙という体裁で書かれているので、まるで自分に話かけれている感覚で読めます。 とてもシンプルでいつも手元に置いておきたい一冊。 社会人生活にも慣れ、管理職と若手の狭間で将来への漠然とした不安を抱えた人が読むと、少し心がスッキリすると思います。 社内政治とかあまり考えたくはありませんけどね。 『忙』の字は『心』が『亡』と書く。 なるほどです。 2010/04/23 日経ビジネスに以前掲載されていた記事が印象的でした。

0投稿日: 2010.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ8/上旬にNHK「おはよう日本」にて特集予定有り 各種雑誌においても、取材記事や特集、セミナー公演模様など 露出が増えています 「部下を動かすのはスキルではない、君の高い志が部下を動かすのだ」

0投稿日: 2010.03.13