総合評価

(42件)| 18 | ||

| 8 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこれから頑張ろう!という明るい気持ちになれた。励まされたり、背中を押された気がした。 まずは、自分から変わらねばならない。 気になったところ 課題研究はあくまで生徒が主体的に行うものだ。まず課題を自分たちで見つけ出し、目標を定め、思考し、考察し、様々な人とコミュニケーションをとっていく。教師にとって最も大切なのは見取り。生徒の変化を見逃さず、想いや考えを認めて成長を支援する(伴走者) 高校時代の経験はその後の人生を左右する。だからこそ、決して焦ってはならない。 日本の若者も、大人も、教育も、捨てたもんじゃない。 学びを楽しむ生徒の中にビックバンがある。 詰め込むのではなく、自分で課題を見つけ試行錯誤してうまくいかなくても協力して学んでいく 全ての授業でできずとも必要な時間だと思う

0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった 小浜の水産高校の人たちが 色々な人の力を借りて 自分たちで考えて缶詰を作り宇宙に飛ばす 宇宙に飛ばした缶詰については知っていたが 裏にはこんな壮大な話があるとは思わなかった。 自分が知らないだけでこの話のような 壮大な話がみじかにもあるのかなーと思えた

0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生の娘に面白いよと薦められて読んだ本。確かに面白かった。 一昔前の普通科以外の高校は教育困難校が多かったですが、舞台となる水産高校もそこからスタート。そこに熱血先生が赴任して、というドラマになりそうな設定です。 先生が指導を進めて生徒が手を動かす、のではなく、あくまでも生徒たちが自分たちで考えて一歩一歩進んでいく姿と、この活動を通じて教育を実現したい先生の努力には、素直に感動します。 ただ、これ実現するまでには、やはり現実の壁は高く、かなりの年数を要しています。むしろ、何代にも渡ってこの夢の火が消えずに繋がったことに驚嘆します。 惜しむらくは、文章が誰の目線で書かれているのか混線しているような違和感を持つところですね。生徒なのか先生なのかはたまたという所に、いきなり著者の感想文的な文章が入って来たりして、物語にするかドキュメンタリーにするか寄せてしまえばいいのにと何度か感じました。

0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログノンフィクションだが、人物が生き生きしていて面白い。高校3年間という短い期間をどう繋いでいくのか、地方活性に残された手段は、等々、これからの地方創生や地方の教育を考える際のヒントがたくさんあって涙なくして読めない本だった。 若狭高校のサバ缶宇宙へというのは実は何処かで見たことがあったのだが、話題性のために高校生を引っ張り出したのかくらいに思っていた自分を深く反省。いやあこんな先生や探究目的に出会える高校時代を過ごしてほしいな、どのわかものにも!!

2投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容の骨子はタイトルの通りですが、そこから想像されるそうな、頑張ったら報われる的な感動青春モノというだけではありませんし、カリスマ先生によるプロジェクトXという訳でもありません。 (もちろん生徒、先生の努力の継続に大感動するのですが、それは言うまでもないので) 様々な世代、様々な立場の人々の群像劇でもあるし、まさに今の時代の教育論でもあると感じました。 子供の探究活動のモチベーションアップや読書感想文のネタにもよさそうだし(先生に喜ばれそうなテーマだしね) 大人が読んでも気づきの多い一冊でした。 文章は案外あっさりしていて、 一人一人の登場人物をもっと深ぼったり、エピソードを感動的な演出で装飾したり、 そんなこともできそうですが、 10年以上にわたる活動でそれをやると大河ドラマになってしまうので、これぐらいがちょうどいいのでしょう。

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書室本。この本は以前から知っていたものの未読で、プロジェクトXで取り上げていたから読みました。中身は感動物で、教師と生徒の長年の努力が実りました。出会いって大切。経験って目に見えない財産!羨ましいです。

4投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ12年にも渡る宇宙食開発の過程を綴ったノンフィクション。 地元産のサバを使い、生徒たち自らが開発した缶詰を“宇宙食”として宇宙へ届けるという試み。 生徒が次々と卒業していく中でバトンを繋いできたことも、数々の困難を乗り越えてきたのも本当にすごい!!! よくぞここまで……。 宇宙食認定食品のなかで、企業ではなく高校生が製造しているものは世界唯一とのこと! 生徒、教師、地域の人たち、JAXA職員…関わってきた人たちすべての思いの結晶。 熱い!! 鳥肌が立ちます。 本書を読んで初めて知った、食品の安全性を確保するための衛生管理手法 「HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)」 サバ缶の宇宙食認定を目指し、そのときどきの生徒が、今目の前にある課題をひとつひとつクリアにしていくーー。 地道な努力の積み重ねがもたらした偉業。 「まさか」を「現実」にした高校生たちに、盛大な拍手を送りたい。 作中で生徒たちとずっと伴走していた小坂先生が感じた、ある言葉が心に刺さり、残りました。 小坂先生の生徒と向き合う姿勢が素敵。 自分たちが製造に関わった缶づめを、宇宙で宇宙飛行士に食べてもらえるなんて…! 夢みたい…。 読みやすい文章で、読み応えがありました。 〈引用〉 『大きすぎる夢は、一人で実現するのは難しい。でも長い年月をかけて、一人一人が力を合わせた時、信じられないことが現実になることがある』 『教師にとって最も大事なのは「見取り」。 生徒の変化を見逃さず、思いや考えを認め、成長を支援すること。』

13投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログがんばる探究活動は感動をよぶ。SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に携わっていた一員としてもうれしい。結果がでるまで、14年。長い年月の間に起こったいろいろなこと。さまざまな人。引き継がれた研究はもちろん、小坂先生の心の揺れや成長、粘りにも魅力を感じたお話でした。

0投稿日: 2024.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育困難校だった小浜水産高校が、1人の熱い先生=小坂先生が赴任してきたこと、元々職業訓練の一貫で有していたサバ缶加工施設があったこと、地元の海をきれいにしたいと思い、地域を巻き込んだ活動をするような生徒たちがいたことなど、色々なタイミングも合って学校が変わり始める。 宇宙食がいかに厳しい条件の下で作られるか、認められるまでの年月の長さにも驚くが、それを乗り越え、発想から、高校生が作ったサバ缶が宇宙に届くまで、14代もの生徒が(途中で中断していた時期もあるが)たすきを繋いで、夢を実現させた生徒たち、それを応援した大人たちに頭が下がる。 途中で学校統合もあり、教育のあり方を当事者の学校だけに止まらず、地域ぐるみで議論したというのもスゴい。日本の教育、地方の力は捨てたもんじゃない、と元気をもらえた一冊。 途中何度もウルウルきた。

30投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ13年かかって鯖街道は宇宙につながった。その夢は、先生が一方的に導くのではなく、歴代生徒達の試行錯誤によって、半歩ずつ進み、目標を達成した点に感銘を受けた。 生徒の努力はもちろんのこと、大人たち、小坂先生、宇宙飛行士の方々、JAXAの方や、地元の市民の支援や交流があったからこそ成功した。大人の熱量もすごい。 その後の生徒達が書かれているが、成功も失敗も含め、経験している子どもたちは、やはり前向きだ。

3投稿日: 2024.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ中学生の頃の自分に伝えたい。人生は一度きりだよね。だったら試してみてもいいんじゃないかな。今、将来を迷っているんだったら、どのみち高校普通科でも迷うよ。だったら、職業系高校で試してから大学を選んだらいいじゃない。 この本読んだ今の自分なら、絶対そうする。その方が、忙しいかもしれないけど、楽しそうと。 本書が図書館の「ティーンズ」コナーにあったので、つい、こんな感想がでてきます。 著者の一人、小坂康之先生が東京水産大学を卒業し、福井県の小浜水産高校に赴任したところから物語は始まります。 本のタイトルのようにサバ缶が宇宙に行って、盛り上がりもありますが、だいたい地道です。 まず、小坂先生は新卒教員なので授業のスキルアップに取り組みます。 そして食品加工の教員として、小浜水産高校伝統のサバ缶工場の、食品安全の「HACCP認証」取得を目指します。 金属検出機が買えなくても、サバを切る包丁の刃こぼれ危害を防ぐため、10分ごとに包丁を点検して記録を残します。素晴らしい教育です。感動で涙がでました。 今は金属検出機はあるそうですが、10分ごとの点検はあえて残しているそうです。こうして、生徒さんたちは、HACCPの本質を体得されるんですね。 そして、小浜水産高校の統合問題を、小坂先生は他の先生方と、そして、地域の方々と共に乗り越えていきます。何でも統合するのは大変ですよね、みなさんがんばりました! そこから小坂先生は、探究学習を究めていきます。学校は全国1位にも選ばれています。 探究学習では、最初の課題設定に力を入れているそうです。生徒さんたちの、好きなこと探しに時間をかけます。これは以前読んだ『リサーチのはじめかた』と同じだ。 小坂先生はじめ先生方の考え方は、生徒さんの成長が第一ですね。宇宙日本食サバ缶は学習課題の1つであり、学習を深めていった先の、当然の帰結であることがよくわかりました。 宇宙日本食サバ缶について、ぜひ本書を読んでみてください。

79投稿日: 2024.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ主役の生徒達は言わずもがな、彼らを支え続けた大人達の情熱にも感動した 何世代にも渡って先輩達が後輩達へ夢のバトンを繋いでいく様は、個人的に好きな某漫画の"人の想いこそが永遠であり 不滅なんだよ"のシーンを想起させて思わず胸が熱くなった

2投稿日: 2024.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ成功にに向かっているのが分かるから安心して読み始める どんな所でどんな風に進めていったのかなー?なんてね 最初のHACCP取得が面白い やってみることに勇気がわく 生徒や周りの大人たち沢山の人々が関わって このプロジェクトを宇宙まで届けたんだと分かる 時が止まったように思えて苦しかった事もあったと思う それだけ時間がかかっている 新幹線が開通すれば風通しが良くなるかもだが 小浜といえば日本海の遠い街な訳で 分からない人も多いだろう 多少の誇張もあるかもだけど ここでこんなドラマがあったんですね

0投稿日: 2023.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当に専門性のある高校は凄いなぁ。 世界と直結してる。 地元の名産を宇宙飛行士に食べてもらいたい、と考えた高校生たちの記録です。 2023/07/27 更新

0投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育って、すごい。 教えるだけじゃなくて、育てていく。 それは、生徒だけじゃなくて先生も、学校も、地域も。 実現した夢はドラマみたいなのに、それぞれの日常には、きっとドラマみたいなことは起こっていなくて、ただ、一人一人が自分が良いと思うことをして、せっせと自分の手の回せる範囲で頑張ってきた。 そうして繋げて、繋いできたことをもっと先へ繋ぎたくなって、ふと振り返ったら、実現していた。 こんなにも多くの人が同じ方向を見ていた。 そんな感じなのかなって。 そこがまたとてもリアルで、ホントにすごいと思うし、結果として「誰にでもできることじゃないよね!」ってなるんだと思う。

2投稿日: 2023.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事上、たまたま読んでみましたが どの観点から見ても突き刺さる内容でした。 これは、「最近、自分の仕事が味気ないな…悪くはないけど」という、微妙なモヤモヤを抱える社会人は是非読んでもらいたいです。 「青春っていいなぁ」みたいな単純な読後感ではありません。 明日が来るのをもう一度楽しみにしてみようかな、と思える一冊。

1投稿日: 2023.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

福井県の若狭高校の先生や高校生たちが、宇宙で食べられるサバ缶を開発したノンフィクションです。 さば缶、といえば、保存食としてだけでなく、料理の食材、ぱかっと缶を開ければ一品に、、DHAなどの栄養価も高く カレー味やチョコレート味などいろんな缶も発売されていますね。 福井県にはもともと「鯖街道」という若狭地方と京都を結ぶ街道がありました。その「鯖」の道が宇宙まで続いて しまうなんて、すごいですね。さて、その宇宙に持って行くため工夫したのは? ① 汁が飛び散らないようにした ② 骨を全て取り除いた ③ ケチャップ味にした

0投稿日: 2023.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ純粋に面白かった。「教育困難校」「底辺」などと言われている学校であっても、好奇心と諦めない心があれば、何だってできるんだという、シンプルな楽しみ方もできる。同時に、生徒のやる気を引き出し、かつ自主性を重んじ、必要な支援を適切に提供することが成功につながるということや、予算や実績がなくても工夫次第でなんでもできるという大事なことも思い出す(大人は忘れがち)。探求の時間などで苦労している先生方にも参考になるのではないかな。本編も面白いのだが、個人的には「後書き」での心情の吐露が刺さりましたよ。

0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

いや〜、これは面白いです! まさに一気読みの世界! 福井県立小浜(オバマ)水産高校(後に、学校統合となり、現在は「福井県立若狭高校」)の生徒たちが、自分たちで作った「さば缶」を宇宙(ISS)で使ってもらおうと発案し、著者(小坂氏)が陰に日向に応援して実現させるというもの。大手食品メーカーばかりの中で、高校生中心に14年もの歳月をかけたそうですが、実際に、野口聡一宇宙飛行士が以下のYouTubeで、このさば缶を配信しています。 Real Life on ISS 001 https://youtube.com/watch?v=J9-Mu22EuCc&feature=shares 若狭は鯖街道でもあり、さばの養殖・調理、缶づめの製造工程、もともとNASAの食品基準であったHACCP認証の取組み、宇宙での生活に求められるものや宇宙食の変遷などの知識が満載。何より、教育困難校であった小浜水産高校の生徒たちが変容する姿と、それを見守り支援する大人たちには感動すら覚えます(かつての青春ドラマ的)。教育とは、本来こうあるべきなんだろうな〜とワクワクしながら読みました。 出版は2022年1月とちょうど一年前なのですが、とにかく読んで明るく元気になれる1冊です。

0投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

高校生の作った鯖缶が宇宙へ! その軌跡だけではなく、学ぶとはどういうことか、人生に生かすとはどういうことか、そういうことも記されていてよかった。

0投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ基本的な文章構成を取っており、そうである以上仕方の無いことなのだが、イントロダクションが本書のまとめであり、ピーク。 水産高校の教師と生徒が宇宙食の鯖缶を作るという実話は凄いが、そこからが広がらない。 むしろ、この題材で一冊本を出版したというのは凄いのかもしれないが、やはり何回も同じような文章が目立つ。 実際の話としては面白いが、本として見るとどうだろう。 最初と、学校の統廃合の話だけ読めばいいかな、と思ってしまう。

1投稿日: 2023.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生が一言「宇宙食、つくれるんちゃう?」と言ったことがきっかけに何年もかけて宇宙食の鯖缶を研究し、開発 高校生が主体的に考えて鯖缶を作っていく、その過程が丁寧に書かれています 先生たちがとても良いです。他の教員、地域も巻き込んで生徒のためにどうしたらいいのかを考えてくれています 勉強とか学ぶことって楽しくないと続かないですよね。これが高校生で実体験できるなんて羨ましいにも程がある

2投稿日: 2022.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ今度小坂先生の講演会を聴きに行くので、その前に読んでおこうと。 工業系水産系の高校って、昔のイメージは教育困難校って感じですが、今はどの学校も資格を取ったり、就職で即戦力となる技術を身につけたり、大学院進学してさらに専門性を身につけたりと生徒の姿は素晴らしいところが多いです。 小浜水産高校での生徒の成長の姿もまさに素晴らしく、勉強ができる知識に負けない技術を手に入れていった。それを支えたのが小坂先生の生徒への愛情と教員としての器。 最近は「探究科」がある高校が増えてきた。そこに進学する子はすでにやりたいこと興味があることが明確になっている子が多いが、その他多くの子はやりたいこと興味があることがない、わからない。それに時間をたくさんとって本当にやりたいこと興味のあることを見つけていく探求学習がどの学校でもできるといいな〜。

14投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ福井県の若狭地方の名産であるサバを使ったサバ缶を宇宙食にするという14年越しの夢を、地元の高校生たちが代々受け継いで、プロジェクトが始まった頃は新任だったある1人の先生の成長とともに叶えるまでのお話。

2投稿日: 2022.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供も大人も、頭は柔らかくしていろんな意見を一度は聞いて、考えるのが大事。失敗したら原因を考える。一人だと煮詰まったりするから、他の人と話すのも大事。みんなで夢のバトンタッチ、出来るのね。

0投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ

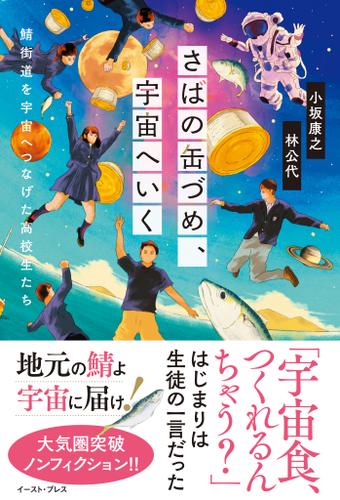

powered by ブクログ2020年11月27日、野口聡宇宙飛行士が国際宇宙ステーションから一本の動画をYouTubeに投稿しました。その動画で、宇宙食について語る野口飛行士が取り出したのは、1つのさば缶。そのさば缶を開発したのは、なんと福井県立若狭高校の宇宙食さば缶チーム。チームの発足は2006年、13年間300人にも及ぶ生徒たちが繋いださば缶は、どうして宇宙まで行ったのか。一人の生徒のつぶやきから始まったこのプロジェクトですが、成功までには多くのドラマがありました。

0投稿日: 2022.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

誰か一人の成功談ではなく,一つの学校が色々なことに揺られながら進んだ結果が,大きな果実を手に入れたということに心打たれる。 それにしても、頭の中だけで組み立てる「探究」学習が,なぜ薄っぺらで、似通ったものになるのか,その答がある。 「本当にやりたいこと」と「それを裏付ける具体的な経験」が無い。

0投稿日: 2022.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生たちが学校で作ったサバ缶が、厳しい条件をクリアして、宇宙食に採用された本当の話。いわゆる落ちこぼれ、教育困難校だった福井県立小浜水産高校(現・若狭高校海洋科学科)は、いかにしてこの快挙を成し遂げたのか。新卒で着任した小坂康之教諭が、徐々に生徒を変えていき、それに応えた生徒たちが、自主的に研究開発に取り組む姿が実に感動的。企業でもなかなか取れない食品製造の国際規格HACCPをアイデアでお金を掛けずに取り、代々の生徒300人が研究を引き継いで、14年掛けての快挙。こんな素晴らしい教育成果があるだろうか。

0投稿日: 2022.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い! なぜこの本に行き着いたのかは、忘れたが、出会えてよかった。そして若狭の高校教育、素晴らしい! 潰れてかけていた水産高校を立て直し、宇宙食という前代未聞に14年かけてチャレンジしていく。そのドラマが面白く描かれている。 子どもが読んでも、大人が読んでも楽しめる。 教育関係者にも勧めたい。 1億の費用でHACCPを導入するのではなく、100均で作ってしまおう。 認証後の生徒の一言、宇宙食、作れるんちゃう? 生徒の自主性を重んじる小坂先生

3投稿日: 2022.05.12スペースシャトル退役が思わぬチャンスに

どちらかというと宇宙食としてのサバ缶に関するテクニカルな内容に寄った本かと思いきや、社会課題・中等教育・探究学習・人情・継続教育・コミュニティ形成etc.と多くの要素が濃厚に詰まった一冊でした。 小坂先生の巻き込み力と縁に感動しました。

0投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

鯖街道を宇宙へ。これは大きな夢の物語。 水産高校で長年取り組まれていた缶詰作り。その衛生基準を世界標準にすることから始まった。統廃合を乗り越えて、とうとうサバ缶は宇宙へ行く。しかしそこはゴールではなかった。代々研究を受け継ぐ生徒たち。教育とは何かを考え抜いた教師たち。地元のために奔走した大人たち。誰もが本気を出したから、宇宙食が完成し、またレベルアップを目指す。 反対もあったし、失敗もあったし、ピンチもあった。時間もかかった。探究とはそういうものだ。けれどここまで本気で探究するには、生徒も先生も興味を持って始めないといけない。それっぽいテーマでは続けられない。しかも長い時間とたくさんの困難を乗り越えないと。でもここには真剣に育てたい生徒の姿を求めて、見守り続けた教師の姿がある。 教育困難校と言われ統合対象になる水産高校、かくたる名産品がなく苦心した地方都市、そういう起死回生をはかる土壌が本気を産んだとも思った。生徒も教師も大人たちも危機を正しく見つめ、失ってはいけないものを選び取った。これを読んで、では自分たちも宇宙食開発を、というのは絶対に違う。まず自分と自分のいるところをしっかり見つめよう。 教師には「見取り」が大事というのが印象的だった。生徒の一瞬を見逃さない教師になりたい。

0投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

〇子どもたちの成長物語と思っていたら、大人たちの成長物語でした これから教職を目指す人、現役の人、おすすめ また、地域の活性化なんかも 〇子どもたちもすごい 子どもたちに引っ張られる感じで大人たちに火がついた プロローグ ・2020年、野口聡一宇宙飛行士が、I SSで若狭高校の『さばの缶』を食べる動画をYouTubeに流す 1:「この学校、潰れるで」 ・統廃合が噂され、教育困難校である福井県立小浜水産高校に小坂康之教諭が赴任する …教育に悩む、試行錯誤 …教室の外へ 2:「1億円はかかりますよ」 …さばの缶詰工場への疑問 …HACCP の導入 無理を工夫で 3:「宇宙食、作れるんちゃう?」 …コンタクト JAXAと地元の応援 …ハートに火をつけろ 「鯖街道」を宇宙までつなげてほしい 4:「缶づめは宇宙に飛ばせない!?」 …宇宙食の専門家が講演を行う 小浜水産の缶づめはサイズがダメ …宇宙食チャレンジ1回目 キャラメルとの格闘 5:「学校がなくなる?!」 …小坂先生、同僚と話をする …高校再編成 浜水の危機 地域の人たちの応援 …311と民主主義と教育と地域の未来 …小坂先生、生徒との向き合い方を変える …宇宙食、宙に浮く 6:「何、夢を語ってるんだ」 …若狭高校海洋学科 一期生「さば缶で宇宙食を作りたい」2014 …海洋学科VS進学校 …宇宙食の粘り気 コーンスターチ、ゼラチン、くず粉 …宇宙日本食候補になる 缶づめがOKになる 7:「5点満点の6点です」 …さば缶、保存検査と官能検査に合格 2018 …2年生、13代目アンカーのバトンを託される 宇宙で美味しく食べられる味と大量生産用の調味料レシピ …もっと美味しく もっと軟らかく …よっぱらい鯖と神経締め …宇宙日本食に認証 若狭高校「サバ醤油味付け缶詰」 高校生開発食品の正式認証は世界初 …種子島宇宙センターで出発を見送るが、トラブルで中止 鯖街道が宇宙に繋がった日は二週間後 8:「特に話題の宇宙食を紹介しましょう」 …高校のさば缶製造現場 …軟らかさへの挑戦 …野口さん、宇宙でさば缶を食べる アメリカの宇宙食とサバ缶のレシピ …宇宙にファンレターを届ける 9:「鯖街道、月へ、未来へ」 …金井宇宙飛行士 骨まで食べられるサバ缶の栄養素のデータがあると良い …野口宇宙飛行士 シーフードは少ないので、フレーバーを増やしてほしい 切り身のサイズを小さめにしてほしい …なぜ宇宙日本食さば缶は実現したのか 約300人の生徒たち エピローグ ・学びのビッグバン

2投稿日: 2022.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生が作ったさばの缶詰が宇宙へ旅立った❗️小坂先生の指導のもと、13年間、300人の生徒がつないだ、大気圏突破ノンフィクション。

0投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本一歴史のある水産高校1895年開校小浜水産高校で始まり、終わるときには統廃合後のスーパーサイエンスハイスクール若狭高校になっていました。12年経過すれば、4世代まるごと生徒が入れ替わる中で、サバ缶宇宙食が脈々と高校のテーマであり続けたことが面白いです。日本人宇宙飛行士から味付け、一切れのサイズ、クルーにとっての食事時間の重要性など、地上で生きていては理解が及ばないポイントを聞き出し宇宙での食事を考え続ける高校時代とはなかなか体験できないことだと興味深く読みました。

1投稿日: 2022.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ宇宙食になったサバ缶(元水産高校で作られたもの)のノンフィクション。 漫画の『宇宙めし!』と合わせて薦めたい(どっちもJAXAの宇宙日本食の話が出てくる)。

1投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ3月30日新着図書:【福井県の公立高校である若狭高校で考案された「さば缶」が、10年と言う歳月の中で、いかにして認証された宇宙食となったのか。その苦労とサクセスストーリーを描いた1冊です。】 タイトル:さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 請求記号:660:Ko URL:https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/BB28198042

0投稿日: 2022.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ福井県の水産高校の話。泣ける。 14年の歳月をかけて、夢を叶えていく姿にジーンとくる。 ずっつくられていたサバ缶の開発。 宇宙食として認定されて、 宇宙飛行士が実際に食されたところまで。 周囲の人に協力をお願いして、 結果を出すということを学べた。 娯楽があまりない宇宙生活に、 食事が潤いを与えてくれる。 日本食のお米や魚を食べると元気になる。 宇宙での楽しい思い出は、 全て食と関わっている。 夢って叶うと思う! 小坂先生の生きた教育。すごい。 ワクワクした。 野口飛行士からのアドバイス、大きさについて、サイズを小さくした方がいい。 重力がないので、食べ物をちょっとつかんだだけでごそっと全部とれてしまう。 だからカップヌードルの麺やからあげクンは、ひと口サイズだそう。消しゴムサイズくらいだと、つかんで食べやすい。と。 サバ缶が食べたくなった。

4投稿日: 2022.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ情熱は伝染する。最初はたった1人の情熱だったかもしれない。でもそれが周りにどんどん広がっていき、やがて大きな偉業を成し遂げる。 さば缶を宇宙食へ。 かつて教育困難校とも言われた学校で、それはただの夢物語だった。一人一人の力は小さくて、とてもそんな大きな夢を叶えられるわけはなかった。 でも、たくさんの生徒たちが少しずつ前へと突き進むことで夢は現実へと変わる。 子どもというものは、やはりどこまでも純粋で真っ直ぐなんだろう。学校の雰囲気が悪ければどこまでも悪くなるかもしれないし、逆に良ければ自発的に一生懸命努力をしてくれる。 人生経験の少ない彼らは自分の力だけで道を探すことは難しい。だからこそ周りにいる大人がどれだけ彼らを見てあげられるかでその先の伸び代は違ってくるのだろう。 本書で何度か出てくる「見取り」という言葉がすごく心に残っている。生徒が変わるきっかけとなる瞬間。それはとても些細なことで、注意深く見なければ見逃してしまうほどのこと。 しかし、その瞬間を見逃さずに捉えられるかどうかでその後の人生が変わってくるのだと思う。 さば缶を宇宙食にしたいと13年もの時間をかけてバトンを繋いできた生徒たち。その想いはもちろんだか、周りにいる大人たちの情熱がとても良かった。 教育書として良書。 エピローグでやられた!

5投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ先生と生徒と環境、うまくいく時は、本当に『歯車が全てかっちりとはまる』時ですよね。 みんなが凄い! 日本には教える勉強が多すぎる。 自分で考えるって大切。学力じゃない。

4投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間、食べなければ生きてはいけない。 それは宇宙であっても同じ。地球と異なる環境で、栄養を摂るために、どう工夫するか、それらの集大成が宇宙食であり、宇宙食で思いつくのは、子供の頃に見た、フリーズドライの食品たちだった。 この本のタイトルを見て、確かに缶詰なら宇宙に飛ばせるのではないか、とページをめくったが、話はそれほど単純ではなかった。 宇宙食でも用いられるHASSPの取得から、『宇宙食、作れるんちゃう?』という一言をきっかけに始まったこのプロジェクト。 学校の統廃合や、そもそも缶詰類が、廃棄物の問題で宇宙に持ち込めるかどうかなど、向かい風は吹き荒れる。 それでも、14年もかかって最終的に実現できたのは、代々引き継がれてきた研究と、幸運と、そして、「楽しさ」があったからとこの本は述べている。 「楽しさ」といっても、気分が高揚するばかりの楽しさでは決してなく、「やりがい」や「達成感」、そして「報われることの喜び」の集積が、振り返ってみると「楽しさ」があったと、要約されてしまうが、決してそんな単純なわけではなかったことが、この本の節々に語られずとも現れてくるような気がした。 宇宙食に限らず、同じ制限された中で食を摂るという意味で、災害食に応用できないか、という研究も社会的に進められているそうだ。 宇宙食と災害時の食糧は、どうしても日常からかけ離れたイメージがある。しかし、それらも見えない創意と工夫で、いつか日常食べるものと一緒に、食卓にのぼるようになるのかもしれない。 「いつか」は、もっと近くにあるのかもしれない。 そう、希望に満ちた気持ちになることができました。

14投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ高校生たちが14年かけて伝統で作り続けた鯖缶を宇宙食としての基準をクリアして野口宇宙飛行士が宇宙で食した物語。教育って何かとういう大切なポイントが散りばめられたドキュメンタリー。周囲を巻き込みながら生徒に伴奏し続けた小坂先生とその他の高校、大学の教員、地域の方々。そしてワクワクしながら地道に研究を続ける生徒たち!こんな勉強してみたかったなぁと思う。

4投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログあっという間に読み終えてしまった。きっともっと文章では表現しきれないほどの苦労があったと思うし、生徒たちはTRY & Errorを繰り返してたどり着いた道のりだったのではないだろうか。「探究」は総合選抜入試などで求められる活動の一つであろう。きっと農業科や水産科という分野は、この「探究」という活動を日常から行い、生徒たちの力になってきているのだろう。

4投稿日: 2022.01.29