総合評価

(76件)| 20 | ||

| 28 | ||

| 16 | ||

| 2 | ||

| 2 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

現代(2011年8月30日)に、ヒトラーが帰ってきた。 ら、どうなるのか。 ヒトラーでなくとも、もし、自分自身が、今の年齢のまま、66年後に突然放り出されたら、 浦島太郎状態というものになっているわけで、知ってる人で生きている人はいないだろうし、 その子孫はいるだろうけれども、自分とは全く関わり合いがなく。 それはそれは、心細く、恐怖であろう。 そんな状況下に帰ってきたヒトラー。 壊せと命令したはずなのに、市街地が整っているのをみて、自国の復興を称えたり、自分を知らない若者に動揺したり、混乱しながらも、現状を知る為、キオスクで新聞を観る。そして驚愕の事実を知る・・・。 キオスクの親父がイイ人で良かったですな。 親父のお陰で、その後の展開が決まったと言っても過言ではなかろう。うん。 ヒトラーの言動を、強烈な風刺。わざとそういう行動を取る事で、逆に実際にやった事を否定している。それを売りにしているコメディアン。と、受け止めた現代のマスコミ。 しかし、ヒトラーは、真面目。本気で、今も昔と同じように考えている。本人にふざけているつもりは全くない。 そのギャップが、笑いを引き起こす。 ブラックユーモア。 実際のヒトラーを知らないので、歴史で語られている、極悪非道のイメージしかないのですが、現代で出会った人々との彼の会話をみていると、確かに、この史上最悪の独裁者も、普通の人だったのだ と 気づかされる。 秘書のクレマイヤ嬢に対する彼の態度を観ていると特に・・・・・ 冷静に人々を分析している所なんかは、納得させられる。 彼が率いたのは間違いない事実。 彼を民衆が選んだのも事実。 彼の狂気を増長させたのは、時代だったのか否か・・・・・ メル・ブルックス の 「プロデューサーズ」の風刺とは、全く別の角度。 あっちは、もう、笑い転げるしかないwww 「ええんか?ここまでやって!?」と、思わされたワケでございますが、 こっちは、大笑いというのではなく、ニヤリ ってカンジ。 ニヤリのあと、ドキっとしたりもいたします。 この、物語の世界では、その後のドイツ、その後の世界は、どうなっていくのでしょうか・・・ ブラックユーモア。 ブラックはブラックでも、真っ黒黒助。いやいや、ジェットブラック。いやいやいやいや。 何が言いたいかというと、ユーモアなんだけど、黒すぎる ということ。 ブラック部分がものっそ多いってコトが言いたかったワケでございます。 面白かった と 思ってしまう自分の中に、黒い部分があり、その大きさを知ってしまう事の恐ろしさというか、なんというか・・・・ ただ、その黒さを、自分なりにどう消化してどう扱うか。 そこが、独裁者になるのかどうなのか ということに関わってくるのかなぁ と・・・ ゼンゼンブリング君とクレマイヤ嬢の幸せを祈って終了。

0投稿日: 2026.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

めっちゃ面白かった。「ヒトラーの言動を笑っていたのがヒトラーと共に笑っている」という評にハッとさせられた。 授業で習ったような薄い知識しかないのでここは笑いどころなんだろうけどどういう意味だろうというところが多々あった(P201 あれが彼の娘じゃないって)。人名も作中で有名とされている人の名前さえわからなかったので、もっと知識をつけてから再読したい。 訳者後書きより、著者の意向で注釈がないらしく残念。

0投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ再読 史実通り,ヒトラーは反ユダヤ主義という過激な思想の持ち主ですが,作中では,自らの信念のために無私の奉仕を行う高潔な人物として描かれ,多くの大衆から肯定的に受け止められています. 彼に反対する勢力ももちろん登場しますが,その批判の方法が卑劣で(事実無根のスキャンダルを流布する,暴力的な言動に訴えるなど),かえってヒトラーの高潔さが際立つ構造となっています.しかし,その構造ゆえに,社会の矛盾や危うさが浮き彫りになる作品であり,その巧妙さには恐ろしささえ感じます. 人柄の良さや高潔さが,その人物の思想の正しさと必ずしも結びつかないところも皮肉として印象に残ります.

0投稿日: 2025.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画より原作の小説の終わり方の方がリスキーだ。 ヒトラー礼賛とも歴史終戦義への皮肉とも、どちらにもとらえられるからだ。その人の価値観、教養をあぶり出すリトマス試験紙のような結末だった。 ヒトラーの実直さには惚れる。しかし、ドイツ国家を思うが故のユダヤ人への排外主義と婚外子や外国人雇用への徹底した合理的思考は怖い。 世界大戦前とは時代があまりに変わっていることの、ヒトラーの目からみた描写は面白い。しかし、人々の心象に現状への不満が滲む部分は変わらない。政治や文化の部分の劣化は否めないのは物悲しい。 時代は変わっている。悪く変わっている部分、よく変わっている部分。けれども変わらない部分もある。 冷静に腑分けして、考えなければならない。

0投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

小説のラスト、映画よりずっと良かったです!(というより、映画のラスト、よくわからんかった。) ジョーシ・オーウェルの『動物農場』の終わりを彷彿とさせる「あちゃ〜、ついにここまで来ちゃったか…」という滑稽な描きっぷりなのに絶望感たっぷりな感じ、めっちゃ味があってよかったです。正直、最後どう着地するんだろうとドキドキしてましたが、素晴らしいラストでした。 ところでヨーロッパって、コメディアンが政治家になること多いですよね。ウクライナのゼレンスキー大統領も元コメディアンだし、イタリアでもグリッロという五ツ星という政党の党首が元コメディアンなのだとか。…まあ、日本にもタレント議員はたくさんいますが…。 そういう意味でもヨーロッパ人には、より怖いお話だったかもしれませんね。

4投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の舞台はドイツであり、ヒトラーがタイムスリップしてくるという内容なのだが、一種の風刺的なものやコメディも含まれており歴史について少しばかりの知識があれば爆笑してしまいます。しかし読み進めていると今まで笑っていた場所は最も恐ろしい場面であったことに気付かされました。この本の内容は独裁者が現れたら少しずつ政権を取るだろうという話です。日本でこそありえるでしょう。 もう二周して,気づいた話を書きます。我が闘争と合わせて読むとやはり、訳者が同じなのでは?と思うほどには口調や思考がそっくりでした。他にも我が闘争に少ししか触れられていない話もより詳しく書いてありました。他にもヒトラーの仲間の作り方や軍の扱いをよく調べてから見るとこの作品は想像の100倍は面白い作品になります。

11投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画ほどダークなオチではなかったが、サヴァツキの姿がゲッペルズに重なって少し不気味だった。 演説の場面は映画で見た方が良い。

2投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻ではコメディーキャラクターとして物語の中で登場していた、ヒトラーが徐々に大きな影響を持ち世間を巻き込んでいく。 ここまでヒトラーにスポットを当てて現代におりまぜ、物語として成り立たせるには大変なヒトラーへの関心、歴史的な立ち位置、現代について知識がなければ描くことはできないだろう。 読めば歴史の授業だけでは感じられないヒトラー感を得ることができると思う。

14投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ結末に賛否両論だろうな、と思いましたが・・・。個人的には、ヒトラーに対して、どこか人間味を感じました。いくら総統といえども、やはり人間、とでもいいましょうか・・・。

9投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログピンチを乗り越え先行きは明るい、総統たちの戦いはこれからだ! なんて凄く前向きな終わり方…なのに、と言うかだからこそ、と言うか後味は悪い…! ドイツ史をちゃんと分かってたらもっと面白く読めるんだろうな

0投稿日: 2024.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白ければ面白いと感じるほど恐ろしい本ってすごいなと思った。 ドイツ史にそんな詳しくないからもっと勉強してから読めばもっと面白いきっと

0投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

笑っていいのかどうなのか。 どうせフィクションならもっとバズっていくところを強調して面白くしてほしかったのが本音。 大衆扇動が始まるかもしれない可能性を残して物語は終わる。 ヒトラーとはドイツにとって何だったんだろう。

17投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログともかく第二次大戦のほとんど全ての問題をヒトラー及びナチスに負わせているわけだ。ムッソリーニ及びイタリアは、途中で降伏して、内部告発で減免されたかのようで。 そんなこんなだから、まぁナチスのネタとヒトラーのネタはざっくりおいしいネタということで、いくら悪事を働かせても大丈夫。従軍慰安婦問題とかにも通じるものがあるねぇ。 でも今回はヒトラーのちょっといいところも探してみようネタなんであって、そりゃアンチとして再評価があっても良い頃だよね。もはや戦後ではないというか。 まぁ多分に美化されてるところもあるんだろうけど、この自信というか、引っ張っていく力は参考になる面もあるんではないか。ヒトラーが成り上がるまでをドラマ化したらええがな。

1投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻の面白さはそのままラストまで続く。 主義主張はヒトラーと同じなのに、現代の今に置き換えてみればそれなりの説得力を持って行為的に受け止められ、本人にも魅力が感じられもして、恐いことだと思った。

0投稿日: 2022.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラーが現代に現れたらどうなるのか?フィクションながら非常にリアリティのある風刺小説。ヒトラーをどこまで笑いものにできるのか?著者にとってはいわば挑戦的な主題だったと思うが、個人的にはよく出来た作品だと思った。攻めた表現描写も見受けられるものの、「2度と繰り返してはならない歴史」が現代社会に起こりうる予感を抱かせ、今日の社会情勢にも通づることからその危険性に対して警鐘を鳴らす。読み込めば読み込むほど 一方で多くの批判もなされているように、批判検証の余地もあるように感じる。ヒトラーに少し人間味があるような描写だったり、ポップすぎる振る舞いには多少違和感も。

0投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ原題 ER IST WIEDER DA けだし、ヒトラーは難しい。 ドイツの崩壊を目の当たりにしながら、なにひとつぶれずに「彼はまた戻ってきた」というのは…反省はあっても後悔はなく、迷いもなく決断し行動力も1945年そのままに。 彼の言動を現在の人たちがいいように勘違いして物語が転がっていく。なんとか〝1st〟ではなく〝only〟を叫び、人々が彼を求めた1935年もかくあるかのように…? という危険が最後までつきまとう。同じことは起こり得るのか?という不安も。 肝心な部分が曖昧なままなのは意図的なのか。茶化される日は来てほしくない。

3投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初からなんだかわからなかった。ヒットラー政治や当時の時代背景と現代のドイツを知らないと笑うに笑えない。注釈を読んでも??はてなー?でした。テレビに芸人として出る事になるが、そこでもなぜこれが受けるのか分からなかった。 ただキオスクみたいなお店の店主とのやりとりは面白いかも。

0投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻に続き、下巻もクソ面白くない。 なぜこの本が売れたのか全然理解できん。 あとがきを読んで理解しようとしたが、ジョジョのように ムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダ..... というのが頭をよぎってしまった。 人様にはまったくオススメしない一冊。

0投稿日: 2021.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ下巻は、上巻ほど突飛な展開はない。想像できる範囲のものである。ヒトラーが現代においても大きな力を持ったとしたら、どのような国へ変わっていくのか。なんとなくそのような淡い期待のようなものを抱いてしまった。黒い歴史を作り上げた過去のヒトラーと、現代をユーモアに生き人々を魅了していくヒトラー。常にそのどちらにも視点を移しながら読み進めていく、新しい読書体験だった。

12投稿日: 2021.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ秀逸なダークユーモア ナチスの問題というよりは、現代社会の問題とそれに対する向き合い方がテーマになっている。 笑えるんだけど笑えないと言った具合。。 とにかく予想よりも全然面白い。 社会学などを学んでいる人におすすめできそう。

0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ

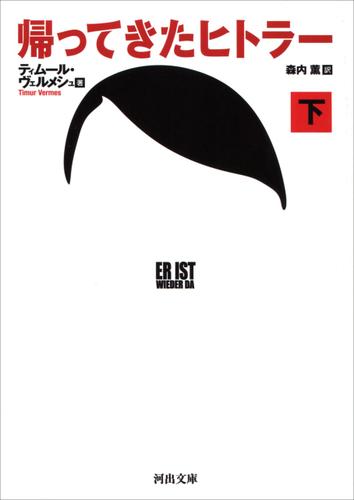

powered by ブクログテレビで演説をぶった芸人ヒトラーは新聞の攻撃にあうが民衆の人気は増すばかり。極右政党本部へ突撃取材を行なった彼は、徐々に現代ドイツの問題に目覚め、ついに政治家を志していくことに…。静かな恐怖を伴ったこの爆笑小説は、ドイツで大反響を巻き起こした。本国で二五〇万部を売り上げ、映画で二四〇万人動員したベストセラー小説の待望の文庫化。

0投稿日: 2021.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラーがタイムスリップして現代ドイツに現れたらという風刺映画。ヒトラーはコメディアン扱いでテレビに登場して沸かせるが、とても面白いのは、現代ドイツにおける行き過ぎたポリティカル・コレクトネスに反発する形で共感を得ていく。ヒトラーは民主主義で選ばれたことを強調するが、ポリティカル・コレクトネスが行き過ぎて息苦しくなると、扇動の余地が出てくるということも表現している。現代ドイツの世情(行ったことが無いから見たことが無い)が理解できるのも秀逸な点。別の文化・社会の話なので完全に理解できたわけでは無いが面白かった。

0投稿日: 2020.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ”悪いことばかりではなかった” 歩き出すのだ。このスローガンとともに。 扇動家は消えていたわけではなかった。皆それぞれの中に生き続けていた。どこかで求めていたのだろうか。 最初は笑いものに。そのうち難解な話の中に耳障りのいい言葉を見つけ、共感。その力強さから”自分たちの味方”と認識。悲劇は毎日の不安に内在しているのだろうか。気づいた時には手遅れになっている。。。

0投稿日: 2020.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ今までは極悪な独裁者としてのイメージしかなかったヒトラーが、1人の人間として書かれている。しかも魅力的な。 良くも悪くも歴史に名を残すような人物はやはり人を惹き付ける魅力があるのかな。 ドイツの歴史や戦争当時の状況を学べばもっと楽しく読めると思います。

0投稿日: 2020.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ヒトラーが現代のドイツにタイムスリップし、ヒトラーそっくり芸人としてテレビに出て大受けするのがあらすじ。ヒトラーを一人称として物語が進行するため「ヒトラーがどのように世界を見てたのか」というところが読み応えがあるポイント。 「おそらくドイツ人ならもっと楽しめるんだろうな。。。」と思える、よくわからない描写が多かったりして楽しめないところが多かった。 ずっとトルコ人女性が多いという描写があって何のことを言ってるんだろうと思ったら、目元を黒くするヘビメタ風メイクをしている女性のことを言っているのか、とか。 ヒトラーの抱く感想には、結構共感するところもあるのだが、所々全く共感できないポイントがあって、しかもそこがヒトラーのやばいポイントだったりするところがぞっとするポイントだった。 話の最初のところに、汚れた制服を洗うべきとするおっさんに対してヒトラーは断固として反対するのだがそのときにブルータスの話を引用して激論する。それに対しておっさんがげんなりして「どうして、そういつも話が大きくなっちゃうのかね?」というところがヒトラーと一般人のずれを端的に表していて面白かった。 ヒトラーの自己の過剰な使命感+独自の世界感+現実歪曲フィールドというのが多くの人を惹きつけた理由であり、危険なところだ。これは組織で生きる人間として見習うべきとことはある。読んでみると共感するところもありつつ、「あ、この人やばいな」というところが直に感じられるのでとても面白く読めた。逆に、「あ、この人やばいな」と感じない人は独裁者を支持しちゃう可能性があるのでやばいかもしれない。 中学生とかに読ましたときに、どういう反応があるかというところをみれば、結構いい教材になるかも。

0投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「怪物」が「人」であったんだと(当たり前だけど…)気がついたとき、ヒヤリとしたものが背に流れる。 ヒトラーがヒトラーであるままの、終わり方も気になる。 善良なクレマイヤー嬢とその家族が、なんらかの変化を…とは思うけど、小説から私が汲み取ったテーマからすると個人と個人との関係からではなく、人々が何を求めるかなんだろうなあ。 発売当初、ドイツでは賛否両論の物議をかもしたという。 小説を読んだだけではピンとこなかったんだけど、もし日本で同様のテーマの物語が発表されたら?と想像するとわかるような気もする。ただ、日本ではヒトラーのような1点集中のヒールはいないから(軍部の暴走になってるよね)、また違うかな。 世界大戦は痛くてあまり触れないようにしてたけど、きちんと知ることあるいは考えることが最悪を避けるためのヒントにはなるはず。

0投稿日: 2020.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ自殺する直前のヒトラーが現代にタイムスリップしたら...というお話 誰もが悪人として知っているヒトラーが、その信念と思考力を現代社会で発揮したら、行うであろう思考と 戦時の状態を引きずったヒトラーと現代の市井の人々のギャップとすれ違いが面白い! ただし、100%理解をするにはトルコ移民などの現代のドイツの問題と、ナチスの知識を持っていた方がよいと思う。 時々?となる箇所がある 映画も観たが、こちらの方がコミカルに書かれていてメッセージが分かりやすいのでこっちから入るのもオススメかもです。

1投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログいや〜面白かった。ずっと読んでられる。 「暗い過去」だってこんな角度で見てみたい。 体験してないからこそ「あれはダメ、これは悪」だけでは終わらさないようにというメッセージがあった気がする。ほんとに面白かった、続編希望。

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ上下巻合わせての感想とする。 知識が足りず難解なところも多かった。 ヒトラーが時代錯誤な言動を繰り広げるのを笑っていたはずが、いつの間にかヒトラーと一緒に笑っていた。 「なんだ、まともな事言ってるじゃないか」とすら思った。 キャッチコピーの「笑うな危険」にモノの見事に陥ったものである。 映画で大きく構成を変えたのは、思いの外皮肉が通じず本当に「悪いことばかりじゃなかった」って方に転びそうで脅威をより分かりやすくしたのかな?

1投稿日: 2020.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後まで面白かった。 タイムスリップものSFなわけですが、イデオロギー、プロパガンダ、メディア、ポピュリズムなど、勝手にあれやこれや考えさせられてしまう。それがこの作品の一番すごいところではないか。 現代に帰ってきたヒトラーがナチズムを繰り出す事で、ただただ困惑する人、ジョークとして消費する人、ジョークとして消費する事すら禁忌であるとする人、ジョークとして扱われる事を嫌悪する人(ナチ)、いつの間にか本気で傾倒していく人、があぶりだされる。これは作者が描くヒトラーの主張にある程度共感できる部分があったり、おかしみを含めてとても魅力的であるからだ。その結果、作品を描く作者、それを読む自分、そして世の反応に対しても考えさせられる事になる。この作中作外に及ぶ多様な視点の表出がこの作品の特徴といえる。 さらにいうならば、これらの多様な視点は時代にも関係してくる。作品の舞台となっているのは2011年頃であり、トランプやブレグジットを経た2020年の解釈とは異なってくる。きっとあと5年後に読むと、また新しい視点になるのだろう。 それらをひっくるめて、自由で多様性のある社会とそこに内包される一抹の危うさを、最後の一文が表しているのではないだろうか。

0投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ複数巻を平行に読了シリーズ。といっても、最近はあまりプレッシャーも不安もないな。 上巻で離陸したユーチューブ・ヒトラーが大人気となり、タブロイド紙「ビルト」に目をつけられる。ビルト紙による罠の会談を、相手方の不満が残る形で切り抜けると、その足で極右政党の本部に乗り込んで、体たらくぶりを斬る映像を取る快進撃を続ける…。 上巻で「離陸したところ」と書いたが、下巻が始まった途端に調子に乗りまくりで、あれよあれよという間に半分は読み終えてしまうだろう。 過去の人が過去のままだと思いこんで(というわけでもないが)、左右政治家にぶち当ててみたら、実はヒトラーのほうが柔軟で、うまくあしらってしまうさまは痛快である。その一方で、クリスマスの話など、なんとか書きました、というような話もあるので、章分けはうまくなされているのではないかと思う。 相変わらずのヒトラー口調と一般人のコントラストが非常に素晴らしい訳をなされており、堅苦しいように見えるヒトラー一人語りも、軽く読めてしまうところがまた面白い。一章で移動は1つ、イベントも1つというのも、読者を飽きさせないテクニックであろう。内容は☆4。 ただでさえ短い作品だが、下巻は特にあれ?ここで終わるの?と思わせる厚さを残して終わり(終わり方は個人的に好き)、その後に長々といろんなマスコミの書評などで嵩上げして、上下2巻にしているのはいただけない。1冊で済む話だ。星を一つ減らしたのはそこ。 また、よく考えてみると、ドイツ人が書いて、ドイツ人はこの作品に出てくるヒトラーを一切認めてはならないのだが認めざるを得ないという、複雑な状況で読んでんだろなと思いながら読むと、なおさらおかしい気分になる。 2019年に読んだものの中では、ベスト3には入るけど、1位ではないかな。

0投稿日: 2019.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ何が笑いを誘うのかというと噛み合わない感じとか、お互いが誤解してしまってる感じか。 ヒトラーが大した人物だと思うのはホントに自分にストイックでその信念を貫くためにものすごい努力と自制をしているようであること。単なる誇大妄想や私欲というより、ドイツという公に奉仕しようとする気持ちが強いのだな。

0投稿日: 2019.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白い企図。読者はヒトラーの時代の恐ろしい所業をすでに知っている。しかし全編通してヒトラーの視点で描き出された現代社会と彼の思想を読んでいると、「こいつ面白いやつじゃん、なんか純粋でいい人やん、確かに言っていることは一理ある」と思ってしまう。ごく自然に彼が現代社会においてもスターになっていくことが受け入れられる。 ヒトラーとナチスが台頭してきた時代もきっとそうだった。こうやって民主的に独裁恐怖政治が選ばれていくんだとわかる。 ファシズムは最初から恐ろしい顔をしていない。ごく当たり前のように隣に存在するんだという事を知って恐ろしくなる。

2投稿日: 2019.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ第二次大戦当時、自殺したとされたヒトラーが70年後の現代に蘇り、当初は本人似のコメディアンとして認知されるものの、メディアを通じて次第に人気が出て行って…という話。 読んでて面白いのに、読みすすめていく内にとんでもなく不安になる不思議な小説。 その不安は①そもそもヒトラーの話を面白おかしく読んでしまってる自分がいるけどいいのだろうか?②ドイツやイスラエルの読者はこれ読んでどんな気持ちになるんだろ?③これはヒトラーの事例だけど、似たような状況が知らぬ間に起こり得るってことだよね?、といった具合に様々な思いが入り混じって押し寄せてきます。 巻末のニューヨークタイムズの書評やイスラエルでの版権を獲得した編集者へのインタビュー、そして日本で活躍しているドイツの方と訳者による解説はとても読み応えがありました。 本国ドイツで200万部のベストセラーとなった時、著者が「これは200万人が参加する社会実験だ」と言ったというのは頷けます。 ヒトラーについて思考停止で“絶対悪”と決めつけるべきではなく、そこに至るまでの過程があったことに気付かされます。

2投稿日: 2019.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラー本人が現代のドイツで目覚める。 最初は戸惑うも徐々に現代に順応していくさまはよくあるタイムスリップもの。 一発ネタかと思ったら意外と面白かった。 映画も面白く、難しいことを考えないで見るには良かった。

0投稿日: 2018.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

終わり方が打ち切り漫画みたいだった。続刊ありますと言われたら信じるくらいアッサリ。 実際彼がしたことはそんなにないし、周囲の人間に影響を与えた程度で、国民にどれほど人気になったのかもよく分からなかった。 もう一度総統になるのは現実の風潮が許さないだろうし、人気芸人の頂点に立って終わるのは本人が満足しないだろうし、この終わり方が妥当なのか? 前編ほど面白くなかった。

0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻ほどの楽しい読後感はない。変わらぬブラックユーモアなのだが、どこかで「ホントに良いの?」「この小説が許されるドイツ国内外の環境とは?」など余計なことを考えてしまう。ちなみに「ひぐ本棚」のカテゴリでは「娯楽」でなく「教養」にした。

0投稿日: 2018.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

下巻も笑えるシーンやヒトラーのいう事に頷けるシーンも多いですが、どんどんなんだか不穏な感じに…。 映画でもそうでしたが、特にクレマイヤー嬢の祖母のシーンはつらいです。 でも映画とは途中から展開が結構変わり、ラストも違うのでどっちもみてよかったです。 ヒトラーが話してることは表面上他人と噛み合ってるようにみえて考えてることは全然違うとこなども怖いです。 やはりなにか違う、怖い人なんだと…。 最後はまつり上げられていく中で終わるという今後が不安になるなんとも言えない終わり方。 解説?にもありましたが、ヒトラーはだめだ悪い怖いと言われるよりこういう面白さの中にゾッとするものがあるほうがさらに怖さが伝わってくる気がしました。 ヒトラーのような人物をまつりあげていってしまう人の心理は最初はこんなようなものだったのかもしれません。 今後こういう人が現れた時にちゃんとした対応ができるのか…できますように。

0投稿日: 2017.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻からテンポよく進み、下巻ではナチス問題の本質の1つであるユダヤ人虐殺についても書かれている。原作者の意向で訳注が付けられなかったらしいが、注釈版もあれば読みたい。民主主義を掲げる独裁者に対抗するシステムをいかに維持するか、ポピュリズムの危うさへの警鐘となる本。小説なので深く考えなくても楽しめるし考えさせられる。

0投稿日: 2017.11.29 powered by ブクログ

powered by ブクログテーマは、ポピュリズムの危うさ。 現代にヒトラーが生まれ変わっても、同じように熱狂を受けてのし上がってしまう恐怖。 しかし、トランプやBRIXITなど、 常に人々は変化を求めていて、 間違った選択や危険な選択をする可能性は高い。このヒトラーが持ち上げられていく様を誰が笑えるのか。

0投稿日: 2017.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログどんな結末になるのかと,スマホやいまの文化に対する風刺も面白がりながら読み進めていったら,最後にゾーっとした…。途中主人公がおちゃめにみえてしまったりしてたのもあって余計に。

0投稿日: 2017.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻に引き続いて読んだ。 この巻では、よみがえったヒトラーが、「ユーチューブ・ヒトラー」として大ブレイクし、再び政治家を志すまでが描かれる。 マスコミとの戦い、ネオナチからの襲撃、そして自由を擁護するアーティストとして祭り上げられた彼は、あらゆる政党からラブコールを受ける。 上巻より広がりが出ている感じがした。 ヒトラーの演説は(本人はいたってまじめにやっている)、ブラックジョークとして誤解される。 そんな風に笑いものにしていく風潮を、こちらもそんなものかと思って読んでいると、シビアな場面が現れる。 秘書の「クレマイヤー嬢」の祖母のエピソードだ。 彼女はユダヤ人で、ホロコーストで家族をすべて失っている。 その彼女が、孫娘が「ユーチューブ・ヒトラー」の秘書をしていると聞いて激怒するのだ。 あの時、1930年代の頃だって、みんなヒトラーのことを笑っていたじゃないか、と。 社会が道を誤っていくときって、こんな風なのかもしれない。 訳者森内さんがいうように、ヒトラー的なものはクラウド的に遍在し、いつの間にかそれに慣れ親しんでしまう。 それは突然やってきたものではないのに、気づいた時には手遅れの状態になっている。 そう思うと、他人ごとではない。 背筋が寒くなった瞬間だ。

2投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログつまり現在のドイツで実はヒトラーはそれほどの違和感なく受け入れられてしまうのではないか、という皮肉なお話。繰り返されるナチスはあくまでも民主主義的な手続きを経て政権を取ったという事実は重いし、今の諸国の政治体制がポピュリズムに傾きつつある時代にこの小説の微温的なハッピーエンドが薄気味悪さを漂わせる。

1投稿日: 2017.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ現代に甦ったヒトラー。 そっくりさんだと思っている人たちと、ヒトラーとの会話は、噛み合わないけれど成立していて、それが面白かったです。 知識が深ければ、更に面白く読めたでしょう。 その後が気になる結末でした。

0投稿日: 2017.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログあの「ナチス」のアドルフ・ヒトラーが現代に甦ったらどうなるかという、ブラックユーモアにも感じる作品。 ドイツで大反響となり、250万部を売り上げ、映画では240万人を動員したベストセラー。 日本で出版された文庫本も上下巻累計24万部を売り上げた。 1945年からタイムスリップしてきたヒトラーは、現代ではヒトラーのそっくり芸人という扱いをうける。当の本人は、タイムスリップしてきたという事実と現代での扱われ方を生き抜く術として受け入れ、テレビ業界に紹介されるや、テレビやインターネットで政治風刺演説を繰り広げ、一躍時の人に。 当たり前だが、まるで本人の生き写しのような容姿や演説に、賛否両論が起こるも、YouTubeでは70万回の再生回数を3日間の間に成し遂げ、民衆の人気を勝ち取っていく。 それでも世界の禁忌に触れる芸風では敵も多く、新聞の攻撃に会うが、その新聞までも屈服させる快進撃。徐々に現代ドイツが抱える問題を改善する意識も芽生え、ある事件をきっかけに各政党から引っ張りだこになるほど勧誘される立場となる。 今や「ナチス」やヒトラーに関する話題は、あらゆる方面から禁忌とされている。ヒトラーとは、ほんとにただ残忍で冷徹な指揮官だったのか。今となっては真実を知ることも難しいが、あれだけドイツ国民を熱狂させ、きちんとした国民選挙で選ばれ総統となった絶大な魅力、改革を実行していった手腕と行動力は、今の政治家には感じられないものばかり。ある出来事や考え方だけに注目すれば、決して人権的とは言えず、現代では考えられない手法を用いていることもあるが、もしも現代に甦ったとしたら、ドイツ国民とは言わず世界中が彼の魅力に惹き付けられ、再び総統のポジションを得ることになるのかもしれない。

1投稿日: 2017.06.22勘違いコントで現代社会をバッサバッサと斬りまくる

要するにこれはアンジャッシュの勘違いネタのコントと同じなんだね。 たとえば「オペレーション」をヒトラーは「作戦」と解釈し、相手は「整形手術」のつもりで話を進める。 かみ合っているような、いないようなやり取りが笑いを誘う。 歩きスマホの問題もヒトラーにかかれば「むしろ劣等民族に義務化すれば数日のうちに車に轢かれたやつらの遺体がごろごろと転がり好都合だ」となる。 過激な思想だけども、意外と優しい面を見せるヒトラーさん。 まだまだこれから活躍しそうな期待感を持たせて終わってしまった。 ぜひ続編を書いてほしい。

0投稿日: 2017.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ20170203〜0211映画も見たくなった。ドイツにおいて、ようやくナチスを相対化して論じたりネタ扱いしても良くなってきたと言うことかな?

0投稿日: 2017.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログまずはとにかく、なんと言ってもおもしろい。とくにヒトラーが眼を醒ましたあと、現代の社会に順応するまでのくだりはまるでアンジャッシュのすれ違いコントを見ているようで、腹が捩れるかと思ったほど。「マインスイーパー」にハマるなど、ときどきどうしようもなくお茶目な部分が垣間見えて、そこがまたすごくおもしろい。ただ、本作は単純なコメディではない。元来が政治家を扱っているだけあって、やはり全体的に諷刺の雰囲気が流れている。ヒトラーの演説内容にしても、今日では的外れだったり、またいかにも「ヒトラー的」だったりする、差別的言辞に満ちたものももちろんすくなくないのであるが、しかし、現代になってもちっとも古びていなくて、ドがつくほどの正論と思えるものも散見されてドキリとしてしまう。今日ではヒトラーについてはすこしでもポジティヴな評価を与えることはタブー視されているが、もともとその政策面については先進的なところもあったというのは以前から指摘されているところで、本作ではそういった事情も踏まえているから、われわれはヒトラーをたんなる独裁者、大量殺人の元凶というような一方的な見方で片づけることもできない。ヒトラーのそういった実態についてじゅうぶんに眼を向けてこなかった、ドイツをはじめとする世界に対しても、痛烈な皮肉となっているのである。本作はいろいろな立場から読むことはできるが、ヒトラーと自分を同一視することはもちろん危険だし、かといってひたすら眼を背け続けるのもまた違う。誰の視点に立ったところで、それぞれ問題があって、じつに難しい決断を迫られることになる。ヒトラーはむしろ現代の複雑な世の中を象徴するような、そんな諷刺に満ちた存在なのかもしれない。なお、余談だがこの飜訳者の言葉遣い、漢字表記には気に入らない部分があって、ちゃんと「禁錮」とか「独擅場」とかを使ってほしかった。そんなことを気にするのはわたしだけかもしれないが。

0投稿日: 2017.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ前編に引き続きの後編。 映画とは全く異なる終わり方で、この後編の先は読んでる皆様にお任せのあたりが、本らしくていいかなと。 やはりヒトラーの力というのは自然だからこそ驚異的であった。注目のされ方が当時とは異なるが、現代に蘇った時の恐ろしさを感じた。

0投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ1945年に自殺したはずが、2014年に目覚めたヒトラー。最初こそ混乱するものの、すぐにこれぞ神の意志と思い定め、この世界で大衆を動かす手段を探り始める。彼が見出したのはコメディアンという身分、それに「インターネッツ」だった。 大方のイメージと異なり、ヒトラーはわかりやすい憎悪を語るのではなく、むしろ普通の人々が抱くごく普通の不満や怒りを取り上げて語るのだ。ネオナチよりも「緑の党」をヒトラーが高く評価しているというのも興味深い。もっともあまりドイツの事情に詳しくないこともあって、そこまで腑に落ちる感じはなかったのだけど…。著者自身による注がいろいろ勉強になって面白かった。

0投稿日: 2016.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻に比べるとドタバタ的シーンは減ったかな。一方でヒトラーを真に「理解する」人が増えてきて雲行きが怪しくなってくる。 近年の極右系暴言政治家が選挙で選ばれてきてしまう風潮に似たところを感じてちょっと怖い。

1投稿日: 2016.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

笑いが散りばめられている小説なのですが、最後はヒトラーが反省するのだろうとか、何らかの形で現代の世から去るのだろうとか、そんなストーリーを予想していました。だって何と言ってもあのヒトラーだし、そういう終わり方じゃないと多くの人は納得しないんじゃないだろうかと思って。 予想を裏切られ、この本のヒトラーは生きたまま、そして相変わらず使命感に燃えたままで物語が終わります。文庫本版についているニューヨークタイムズの書評のところに、ブラックユーモアを使ってナチスの過去と向かい合う新しいアプローチだと書かれていました。なるほど。 本を読んで大笑いし、そこでふと我にかえり「こんなに笑っていいのだろうか?」と自問する。そういう小説でした。映画にもなったんですね!

1投稿日: 2016.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻に続き下巻を読みました! 「この本はヒトラーを笑うのではなく、ヒトラーとともに笑う」みたいなことをどこかに書いてあったと思うのですが、確かになと納得です。 この本を読んでいると、ヒトラーがチャーミングでいい人な気がしてきます。 もちろん内容はフィクションですし、過去に行われた悲惨な出来事を思うと、フィクションとは言え、そう思うことが正しいことなのか?と自問してしまいます。 そして本書でヒトラーが行うような手口、もしくはヒトラーのようない人物が現れた時にその思惑に気づくことができるのか? 私自身、そして周り、日本という単位で考えてみても疑問です。 終始ユーモアを感じながら読み進めることができますが、最後の最後にはやはりどこか「ゾッ」とさせるものがあります。

1投稿日: 2016.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後のページを読み終えるまで、私は彼の無事に安堵し、彼の一層の活躍の予感に素直に喜んでいた。 だが、物語の外に出て、我に返った時、とりわけザヴァツキ夫妻を思い出し、彼がこれから作り上げていく未来に思い至って、空恐ろしい気持ちがしてならなかった。 あとがきの通りだ。 読者は、物語に没頭すればするほど、彼とともに笑い、そうするほどに、我に返った時、背筋の凍る思いをし、一度でも彼に共感を覚えてしまったことを猛烈に反省する。 どこか、「あの」歴史にも似ている。 彼が、彼のような人が現れた時、途中で我に帰ることの出来る人間が、一体どれほどいるだろう。 それは、あまりに恐ろしい想像だ。

1投稿日: 2016.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログうわべだけのポリティカル・コレクトネスで、本書も読まないままにタイトルと、それが持つイメージだけで追いやってはいけないだけの内容がある。 今の世界を覆っている(と我々が思っている)民主主義なるものは、「ヒトラー」が持つ世界観とその世界観からの再解釈を拒否できる自浄作用を持っているだろうか。

0投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラーが現代に目を覚まして、また政治活動を始めるというのは、かなり荒唐無稽な思いつきで、物語の中でもそれらしい説明はまったくない。SFでもファンタジーでもなく、気がついて、目が冷めたらここにいたという設定。彼はあの当時のまま。マスコミでの記事の書かれ方が頻繁に挿入されるが、これはもともと新聞記者としての作家の真骨頂だろう。ゴシップ新聞の記者だったらしいから、ちょうど彼向きのネタなんだろうと思う。最近引退したばかりのドイツの政治家が、結構舞台設定の説明上、登場してくる。このあたりの扱い方が面白い。

0投稿日: 2016.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん、本領を発揮したヒトラーは凄いですね。 反対するものも多いですが、賛成するものも数多く現れます。小説上の出来事ですが、いままさに行われているアメリカ大統領選挙において、同じような現象が起きていると感じるのは気のせいでしょうか?NYの不動産王をヒトラーに擬えるつもりは全くありませんが、賛否両論という現象面は、この小説のヒトラーとの相似形を感じます。 この作品は、映画化もされています。映画化に際しては、ドキュメンタリー的な撮影手法を取っていて、市街でアポなしの撮影を敢行したらしいです。ドイツで、そんな事ができるのかとちょっと驚きです。結末は、小説と映画では異なります。どっちが怖い結末かと言えば・・・、小説家かな。

0投稿日: 2016.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ空恐ろしい。演説が上手くて魅力があるから総統ヒトラーは誕生した。その事を忘れると、またヒトラーに忠誠を誓う可能性は、無きにしも非ず。

0投稿日: 2016.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログあとがきにもあったが、変なやつヒトラーをみて笑っていたつもりが、いつの間にかヒトラーを応援し、ヒトラーとともに笑っていた自分に気付きぞっとする。

0投稿日: 2016.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ下巻はあっという間。ヒトラーは常にある意味正しいことを言っている。会話のミスマッチが大きな違いを生んでいるのみ、人々はそれを笑っている。あの時代もこうしてヒトラーという人間をドイツ人は選んでいったのだろう。誤解を恐れずに言えば、ヒトラーも信念の人であり、自分の原理原則にひたすら忠実ないち政治家だったのだ。それを受け入れた国民も、こんなはずじゃなかったと思ったけど時すでに遅し。でもそれが民主主義でもある。よい政治家とは何か、よい国民とは何か。それを考えさせられる作品。 最後の「悪いことばかりじゃなかった」というスローガン。笑える?笑えない?複雑で、しかも最後の最後にズーンと重く心にのしかかってきた。

0投稿日: 2016.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん。 ドイツ通のヒトとか、ヨーロッパ近現代史に精通したヒトとかが読んだら、隅々まで楽しめるのだろうな。 そのどちらでもないので、面白さ30~40%減(当社比)というところ。たぶん。

0投稿日: 2016.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラーが現代に蘇ったら…という話。 面白かった。 すごく面白かったんだけど、「近代史最悪の独裁者」というイメージがある彼の発言にわずかでも共感したり納得しかけてしまうのが怖くて、読み進めるにつれて、消化しきれない後ろめたさのようなものが積もってくる感じ。 そういう不安をマライ・メントラインさんの解説が少し整理してくれてほっとした。 これはぜひ、映画も観たいなあ。

0投稿日: 2016.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ベルリン陥落で自殺後にガソリンかけられて焼かれたはずのヒトラーが2011年に蘇る設定。自殺する直前までの記憶はあるらしい。最初は良くできたモノマネ芸人と間違われてテレビに出るが、やがてその発言内容は各方面に影響力を持ち始める。 この作品でのヒトラーは、頭が良く、ドイツ国民の未来を真剣に考え、労働者の味方で、明確なビジョンを持ち、意見の対立を恐れず、総統として政治的決断の責任を全うする気力溢れる政治家である。民族主義で、経済的には中道左派。作中では極右を罵倒し、緑の党とは仲良くなる。 領土拡大も戦争も民族浄化もドイツ国民の幸福のための手段であり、総統の責任において決断してやり遂げる強い意志がある。なぜならそれは国民が支持しているから。現代に蘇ったヒトラーもそれは変わってない。ここが怖いところ。

0投稿日: 2016.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ2011年のベルリンの路上に、アドルフ・ヒトラーその人が現れた。 独特の視点で社会を見つめ、鋭く批判する姿は「前衛的で過激なコメディアン」として受け入れられていく…。 ヒトラーの主張する「一理ある」ように思われる言説と風刺に納得し、笑いながら、ふと 「この人、アドルフ・ヒトラーなんだよね」 と思い出したときにおこる一抹の不安。 本の終わり方と併せて、素晴らしい小説でした。 映画化され、その作品も見ましたがそちらも面白かったです。

0投稿日: 2016.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

上下巻通して面白かったのですが、ナチス・ドイツおよびアドルフ・ヒトラーを詳しく知っていると、なお面白いのだと思う。 私は知識があまり無いまま読んでしまったので、そこそこの面白さで終わってしまった。

0投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなかの良書。読売新聞にこの本の著者のインタビュー記事が載っていた。それによると著者はヒットラーの著書の贋作を書くことを思い至って、本書を執筆したとのこと。贋作よりもこういったSF(?)にすると面白いし、ぞっとさせられもした。笑えたが最後の一言、「悪いことばかりではなかった」という、ヒトラー再起の選挙ポスターの文言が衝撃的だった。

0投稿日: 2016.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ微妙。 ヒトラーのことを詳しい人なら面白いのかも。。 私はあまり面白さを感じなかった。 この手のものは映像で見たほうが良いのかも。

0投稿日: 2016.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜかヒトラーが60年ほど冷凍保存され、2011年の現代ドイツに1945年4月末の意識を保ったままよみがえる。 ヒトラーが手がけたきた行為を反芻しながら、本書をよむことが、いかに面白いか。 映画化されたものは未聴だが、これは活字でなくては伝わらない面白さと著者の工夫が随所にある。 本書は、現代ドイツ版の『パパラギ』だろう。 70年前の筋金入りの国家社会主義者からみた現代は驚愕と落胆の連続であり、現代人からすれば懐古的な思想と発言しかできない男をどこまでも訝しく思う。 そして、それは徹底的な風刺であり皮肉であるが、そしてその皮肉を発する主体である「ヒトラー」その人物も、周囲からすれば「ヒトラーになりきった人」という見え方しかされていない。いかにこれが皮肉なことか。 現代におけるヒトラーの滑稽さと、ヒトラーから見た現代の滑稽さを、相当意識的に混同し、読者を困惑させる。賛同はしないが、応援は心から行う。 そういう小説ではないだろうか。

1投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画を見た後に一気に上下巻読了。一人称で語られる本書はヒトラーの振る舞い・考え方・演説力をより近く感じられる。一歩間違えると危険な書になるかも。

0投稿日: 2016.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

芸人としてブレイクし出したヒトラーだが、徐々に政治の世界に足を踏み入れていくようになる。 恐ろしいことは、ヒトラー自身は昔と変わっていないこと。 周りの人間がWWⅡのことは過ちであったと認識しているはずなのに、現代社会で問題になっている経済問題、移民問題について、ヒトラーの発言する民族主義的発言に人々が扇動されはじめてしまう。 そしてヒトラーが本格的に政治の世界に参画するところで話は終わる。 過去を意識して反省しないと人は容易に同じ轍を踏む、その恐ろしさを再認識させられた小説でした。

0投稿日: 2016.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログヒトラーは悪魔か怪物か。 漫画ではその方が都合がよい。キャラも立つ。絶対悪なのだから問答無用で打倒すればよいし、封印されたのだから触れてはならない。話題にしてもいけない。ハーケンクロイツを描くなどもってのほかだ。 現実のヒトラーは人間であり、民主主義で選出された政治家である。 本作のヒトラーは「実はいい人」とは描かれていない。崇高な政治家でもないし、私利私欲を求める悪人でもなく、常軌を逸した復讐者でもない。 彼は何者なのか。 本書解説に「持たざる者が世界に対してどれだけ効果的に怨念を晴らせるか」の一文があった。 「持たざる者」は「持てるもの」の帰結である(研修で「勝者の人生脚本」というテーマがある。「勝者に必要なものは何ですか」の問いに対して、模範解答としては自己責任に帰着する答えを求められる。しかし、勝者に必要なものは「敗者」である)。世界がゼロサムでなければ持たざる者にも「チャンス」(「幻想」という言葉が適切か)はあるが現実は... ヒトラー的な世界観では、他者(勝者)を滅ぼせば成果は手に入る。そのためには闘争(戦争)が不可欠で、争いが避けられないのであれば勝つしかない。 敗けたらどうする?相手にも何も渡さない。どうせ元々ゼロなのだ。失うものは何もない... まさに中二病だが「あながち的外れとはいえない」ところが恐ろしい。 「ファシズムは資本主義の鬼っ子」という文を見たことがある。ファシズムに勝利し、共産主義に勝利し、日本型資本主義(?)にも勝利した欧米型資本主義(株主資本主義)は、怖いものなしの勢いで1%、いや0.01%の勝者と「それ以外すべてが敗者」の世界に向かっている。 99.99%の敗者はもう一度ヒトラーを召喚しようとしているのではないだろうか。 ナチスは少なくとも朝鮮民進党よりはマシに思える。

0投稿日: 2016.06.15"ソウトー"は、最後まで全くブレ無し

下巻になっても批判の鋭さはとどまることを知らず、ドイツ国内の現役・元政治家を含め実名で次々と切り捨てる。 その矛先はついにはダックスフントまで及び「犬の世界のユダ」呼ばわり。 あげくは、カメラを連れて極右ネオナチ本部に乗り込み「恥を知れ」と説教を垂れる始末。 まさに、毒をもって毒を制す。 物語の展開上、第二の人生を送る彼も少しは現代と折り合いをつけて、主張を弱めたり反省の弁を口にするのかなと思いきや、最後まで全くブレ無し。 一人称で語られているため、気づかないと危うく共感を寄せてしまいそうになる怖さをはらんでいる。 この一人称もそうだし、結末も含め彼を洗いざらい現代に再現しきった、著者の徹底した手法は、この物語でしか味わえぬ相当に痛烈な現代風刺に満ちている。

2投稿日: 2016.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ下巻も読了。ドイツという国を通しながら自国に置き換えてみたりいろいろ考えさせられる部分もたくさんあって、でもエンタメ作品の楽しさもあって引き込まれる作品でした。公開される映画も見てみたいな。

0投稿日: 2016.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本作の“ヒトラー”は、「演じる役柄に100%なり切る」というような方法論で、出番以外の場所でも“役”として振る舞うという、少し奇人のように見える正体不明な芸人として関係者の前に現れるが…「狂気の独裁者」というような禍々しい人物という印象は薄い。「1945年の56歳の男」という以上でも以下でもないようにしか思えない… 書評や、作中の“ヒトラー”が示唆する史実に関連する解説等、面白い内容も添えられた本で、非常に価値が在ると思った。他方、個人的には「1945年5月時点の記憶、考え方のままの56歳の男」の目線で、「何やら嘆かわしい?」というトーンで語られる、或いは「些かの誤解」で評される現代の様子という描写が、非常に愉しかった…色々な「読み方」が出来る作品だ…

0投稿日: 2016.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

上巻ではヒトラーの物まねタレントとしてテレビ番組に出演しyoutubeで大人気を博したヒトラー本人、下巻ではさらに自分自身がホストの番組を 手がけさらに有名になっていく。そして、ネオナチに暴行され入院するも、そこで政界への足がかりを掴んで行く。ラストに懐古的なヒトラーの肖像ポスターに 「悪いことばかりじゃなかった」というスローガン、非常にビジュアル的で脳内に映像化したポスターがありありと浮かび、ブワっとさぶいぼが立ちました。ど こぞで目にしたキャッチに2012年にドイツで発行、本国で200万部突破、ヘブライ語を含む42ヶ国で翻訳!!!ヘブライ語で翻訳出版されたんですねぇ(驚)。2015年5月にはアメリカ、2016年今年の4月に日本でも出版されまして、うちの近所の田舎の本屋でも平積みでどーーーんと並んでいました。作者は ティムール・ヴェルメシュ。ハンガリアンっぽい名前ですがドイツ人だそうで、翻訳本はあまり読まないので不勉強分野、初めて読んだ作家です。上巻の滑り出しは確かに翻訳本独特のなんとも言え ない違和感を感じましたが、数十ページも進むとそんなんぶっ飛ばすぐらいの面白さ。文庫ですが字も大きくてページも少なくて字もすくないので、サック リ読めますが、一打一打が結構グッサリときます。私の知るドイツ在住ドイツ人、アメリカ在住ドイツ人、ドイツ系アメリカ人はすべてナチ関連はトップ扱いタブーだという感触 が強いです。2000年にオスカー作品賞をとった、『アメリカン・ビューティー』という映画の中でもホモホビックのフィッツ大佐(あのナイロン袋がぐるぐ る回るビデオを撮っていた男子の父)がナチ党のゆかりの品を収集しているのがえらい秘密であるというシーンが印象に深いですが、あんな感じの扱いが一般的 な感じ(だったと思う)。あれから16年、、確かにこの一年弱久々に日本ですごしてみて私が感じたのはWGIPの呪縛を受けていない世代がじわじわ増えているということで、そこらへんの世代交代具合はドイツでも同じではなかろうかと思う。そこらへんも本書がベストセラーになった要因があるんではなかろうか。それと単純に本書が面白いのは総統本人が数十年の時を経て現世に突然ぽっこり現 れて、カルチャーギャップに立ち向かう様子。クリシェではありますが異文化交流コメディは外れず面白いです。本書もそんな”異邦人”を笑う方向なのかと思いきや、実際そんなに笑えない、総統の才能がすごすぎる。総統の言う事がいちいちと納得できたりしてしまう、そしてだんだんと総統に やりこめられる人々を笑い、胸のすくような気分にしてもらっている自分に気付く。そう、あの当時もナチは独裁ではなくて民主主義において投票で選ばれたんですねぇ、当時のドイツ人はこれを読んでいる私よりももっといい気分にしてもらったんだと思います(彼等には前例はなかったことですし)。本書でも強調しているのだが、そこんところをキッチリと胸にきざまんとあかんちゅうことです。日本も同じですねぇ。とんでもない政治家が出て 来て、非常に国内外全ての方向に向けて恥ずかしい気分にさせられますが、そんな政治家も選んだのは国民だということで、げにおそろしきかな民主主義。この 本を読んで、どう思うかは読んだ人のもんですが、きっと多くの日本人のキモを冷やすことだと思います。これ、、もし総統本人ではなくて総統と同じぐらい天才が今、どこかに生まれて育ちはじめていたら、、、。夏に向けていい納涼小説、、、ぞわーーー。

0投稿日: 2016.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争から時間が経ち、直接関わっていないわたしたちが戦争について考えるとき、皮肉と反省とを籠めてならユーモアもありだと考える。 こういう考えを口にすると、戦争を笑い物にするなんて不謹慎と言われる。 そうだろうか。 戦争について都合のいい部分だけを語ったり、暗くなるからと考えることもしなかったり、見たい物だけを見、無かったことのように遠ざけたりすることの方がどれだけ不謹慎かつ卑怯だろう。 この本は現代に蘇ったヒトラーという読むことに気構える必要のない気軽さで読者を招く。 ヒトラーと現代人のどこかズレた会話を面白く読ませ、ヒトラーを笑っていると知らないうちにヒトラーの側に立っていることに気づく。 ヒトラーの恐ろしさは根本的におかしなことを言っているのではなく、素晴らしい思想であるのにいつの間にか異常な方向へ導くことだ。 ヒトラーはただの異常な男でない。多分に魅力的な男であり指導者だった。だからこそドイツ人たちは熱狂し支持したのだ。 現代のわたしたちも他人事ではなく、いつでもドイツ人と同じ道を歩む可能性は秘めている。 だからこそ恐ろしい。 ドイツでは、総統官邸や党本部の建物が現存していると本書にはあった。正直言って驚いた。 勿論、鉤十字などは無いわけではあるけれど、きっと日本ならそういった建物は遺さないか、記念としてのみ遺すのだろう。 悪い記憶は無くそうとする日本人は、正しい反省は出来ない気がする。 物語と直接関係はないが、気のふれた女が飼い犬の落としものを袋に拾い集めている、とヒトラーが怪訝そうに思うシーンがある。 現代のドイツ人は飼い犬の躾やマナーなどがしっかりしていて、街にも犬の汚物始末用の袋が設置してあるようなことを聞いていたので、勝手に昔からマナーが良かったと思い込んでいたけれど違うのだろうか。ここにも驚いた。 こうした本を読むことで戦争についてひとりひとりが少しでも考える機会になれば良いと思う。 戦争は悲惨なことだ。 でも、被害者である面と加害者であり共犯者である側面とを併せ持つ。 わたしたち民衆は、可哀想な被害者であろうとばかりせず、戦争を避けられなかったことや流されるままだったことを反省し、繰り返さないようにしなければならない。 民衆はいつでも被害者になろうとし過ぎだ。自戒をこめて。

0投稿日: 2016.05.17