総合評価

(192件)| 19 | ||

| 81 | ||

| 50 | ||

| 10 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

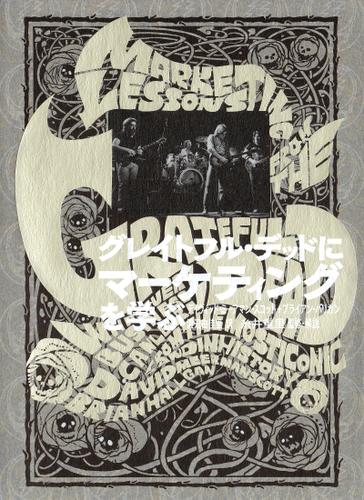

powered by ブクログなんていうか、こんなのはレビューになるかあやしいんですけど、 この本のデザイン、いいなあ~って思ってしまって。 中身が実践的かどうかはわからないし、役に立つかどうかもわからないんだけど、 トピックはわかりやすいし、飽きないように写真も、そして手ざわりのいい紙も、 ひとつひとつが読み手に親切で、「読んでください!」 って全力全開でおじぎされてるみたいで、それがすごく読むストレスを無くしていってくれる。 それに写真に映っているひとりひとりが本当にたのしそうで、こんな風にいけたら最高だなって顔してる。 その説得力たるや、そりゃ最後まで読むってもんです。 本のお手本みたいなものを見た気分です。 本当にありがとうございました。 内容の良さは、みなさんで確認してください。

0投稿日: 2012.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ独特なマーケティングの手法が わかりやすい言葉、見やすいレイアウトで 書かれていたためマーケティング本初心者の自分でも理解しやすかった。 また方法論だけでなく結果論としての企業の成功例なども書かれていた事も説得力が増し、 理解しやすい点であった。 しかし、ひとつ疑問として残ったのは これらのマーケティング方法を古い体質の日本企業にどの様にしたら生かせるのかという事。

0投稿日: 2012.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドを全く知らない人にとってはなんのこっちゃ?の話かもしれないが、少しでも知っている人にはとても興味深く面白い本であると思う。マーケティングに対してもこじ付けではなく分かりやすく(この本の中身自体が凄くポップ)書いてあり参考になる。

0投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログいまとなっては、それほど驚きはない内容だけど、 グレイトフルデッドが昔から実践していたという意外性が面白い。 しかし、一番の驚きは、これを糸井重里監修で日経から出版したこと。 音楽系の出版社が地味に翻訳出版しても まるで売れなかっただろう。 モノを売るには、「誰が」「どこで」「どうやって」やるのかが大事、 ということがよくわかる。

1投稿日: 2012.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

グレイトフルデッドとMYSQLを関係付けるなんて、発想力が素敵!ビジネスマンにもバンドマンにも是非、読んで頂きたい本です。

0投稿日: 2012.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

今となっては当たり前な話ではあるが、とても大事な内容が書かれていると思う。個人的には、ブランドを厳密に管理し過ぎないというフレーズに改めて共感。

0投稿日: 2012.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログヒッピーカルチャーとマーケティング、というキーワードに引っかかった人であれば、面白いと思います。 色々マーケティング本を読んでいますが、ヒッピーやLSDとマーケティングの繋がりが良く理解できていなかったので、腑に落ちました。 ジョブスの言う「LSDをやっていなければ分からなかった大事な事」について、少し片鱗が見えたような気もしました。

0投稿日: 2012.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ201204/ ユニークなビジネスモデルを作るヒントになるような質問:「自社がライバルより3倍も優れているのは何か?」「自社がライバルより3倍劣っているのは何か?」/ 製品名で検索して自社サイトが最初のページに現れないとしたら、その名前は失敗だ。/ サム・ホーンは「POP!」という本のなかで、よくある名前を「ABC順配列」で変えて新しい名前を思いつく方法を語っている。命名したい製品が、例えばチューブから絞り出すヨーグルトだとしよう。ヨーグルト(yogurt)のyの部分にAから順番に別のアルファベットを差し替えてみるのだ。そうやって生まれたのがゴーグルト(GoGurt)という製品である。/ 世間は過ちに対して驚くほど寛容である。企業が問題を即座に認め、なぜ、どのようにして起こったのか、そして、どう修正するのかを説明すれば、たいていは許してもらえる。だが、トヨタがアクセルペダルの問題で事実を隠そうとしたように見えたとたんに、人々は寛容ではなくなった。フェイスブックに日常生活の出来事をすべて公開して育った若い世代は、特に透明性のなさを問題だと思っている。それ以前の世代と比べると、「プライバシー」と「透明性」の持つ意味が異なるのだ。/ マーケティング担当者だって、成功するためにはグレイトフル・デッドのように実験を繰り返すべきなのだ。失敗は「避けなければならないもの」ではなく、社長も経営陣も、どんどん新しいことに挑戦させて、失敗したらそこから学ばせればよい。/

0投稿日: 2012.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分のたちのコンサートの音楽を自由に録音させて、 友達に配布するのを自由に認める手法は驚きだ。 マーケットを考えてやり方を考えたというより、 素直に自分たちのやりたい事を追い求めたらこうなったって感じだろうか。

1投稿日: 2012.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ目次から想像された通りで、特に目新しい内容はなかった。しかし、フリーミアムモデルが当たり前になり、ソーシャルメディアが発達した今だから言えることで、それを何十年も前からじっせんしたきたのは、ほんとうにすごい。そして、それが実際にあった成功例であることに、勇気づけられた。 読みながら幾つかのアイデアが浮かんだ。 糸井さんは相変らず、面白いものを見つけてくる。

0投稿日: 2012.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログインターネットがない時代に、フリーミアムモデルを実践していたアメリカのロックバンドの実例を解説した一冊。フリー、シェアなどを読んでいると手法自体は真新しいものではないが、これからのビジネスに求められるマーケティング手法を学び始めるためにはいい。 ファンとの繋がりを大切にすること、一体となる場を提供すること、認知を広めるために無料を活用すること、など今のマーケティングに利用できる事例ばかりなので、読んでおいて損はない。 フリーミアムモデルはビジネスモデルであると同時にマーケティング手法でもあるとよく分かる。ビジネスモデルとして考えるよりもマーケティングとして考えた方がより純粋に理解できるように思った。

0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本自体のマーケティングが面白い。 同じ内容でも、読みやすさでの工夫次第で全く印象が違う。 つまり伝えると伝わるの違い。 改めて糸井重里を尊敬。

0投稿日: 2012.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ併読したのが「ビジネス書を読んでもデキる人にはなれない」だったのが悪かったw ある意味色んなところでなんども語られてることは、実はグレイトフルデッドもやっていたんだということが延々と。 途中から食傷気味。 残念ながらバンドとしてグレイトフルデッドを聴いたことがない自分にとっては、マーケ本とはいえ、音楽性とかが全くといっていいほど語られてないってーのがつまらなかった理由だったかと。 なんか、音楽よりもその他の方法論だけで売れたバンドって印象が拭えなくなったのが残念。

0投稿日: 2012.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ興味があったので会社の先輩に借りて読んだ。クリス・アンダーソンの「フリー」は読んでいたので、それほど目新しさはなかったが、切り口は面白かった。

0投稿日: 2012.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1960年代のアメリカのライブバンド、グレイトフル・デッド が現代の最先端のマーケティングを結果的に駆使して 活躍をしていたという話。 実際グーグルやアップル、セールスフォース・ドットコム やCOACHなどが真似をしたという訳ではないが 同様の戦略をして財を成している事例も 描かれている。 このバンドはビートルズ他のバンドのように 「レコードを売るため」の活動ではなく、ライブ中心 でコアファンを獲得し、収益を上げていたので 日本ではほとんど知名度がない。 読み終わって思ったのがこのバンドがしたかった のって「自分達が思うがままに活動して、それを 愛してくれるファン達に徹底的に応える環境」 を作りたかっただけなんじゃないかなと思います。 本のレイアウトも美しく目でも楽しめるので 本嫌いでもマーケティングに関心がある方など にもいいかもしれません。。。

0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログここに書かれているマーケティング自体は2010年代の今となっては真新しいものは少ない。 今注目を浴びているマーケティング手法の数々を、少しだけ早く実践していたバンドがあった。それは所詮結果論なのかもしれない。 だが、一世代前からこのような活動をしていたバンドがあったことには純粋に驚かされる。 例えば売上の大半をCDではなくライブで稼ぐようにし、音源についてはフリーダウンロードを許可したエピソードがある。 これは違法ダウンロードが多発する現代における音楽業界の参考になるはずだ。 製造業においても、「中間業者を無くす」や「ブランド管理をゆるくしよう」は非常に楽しめる。 今回の本は自分の業界を当てはめながら読むことができるので、社会人には非常に楽しめる一冊である。

0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙のデザインと書籍名に惹かれて購入。 しかし中身もまさにそのイメージの通りというか、 グレイトフルデッドの独特な音楽活動の中に見いだされる、 一見常識はずれのマーケティング手法をわかりやすく説明している。 内容としては、 グレイトフルデッドは、昨今のソーシャルメディアマーケティングにおいて重要とされるいくつかの要素をインターネットが普及する前から体現していたという主旨が大きい。 しかし個人的に一番心に残ったのは、最後の数ページで語られている、 「仕事において最も重要なのは、いかに好きな事を情熱を持ってできるかである」という事。グレイトフルデッドの事例の後だと、特に説得力があった。 「売る」「マーケティングする」以前に、 そのもの自体やそのものへの情熱が全ての前提となっていることを 教えてくれる内容だった。

0投稿日: 2012.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容としては、まぁ普通の素直なことを書いてあったと思うけど、何よりも分かりやすい! とっつきやすく、グレイトフル・デッドに例えながら展開されていっていたので、頭に入っていきやすく感じた。

0投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログまさか、21世紀になって、グレイトフル・デッドがこんな形で取り上げられるとは思ってもいませんでした。80年代にロックを聞いていた自分にとって、デッドはヒッピーを引き連れてツアーをしている変わったバンド、というぐらいのイメージしかなかったのですが、この本を読んでみて、バンドの姿勢や先見性の凄さに認識を新たにしました。

0投稿日: 2012.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ話題になってたので手に取ってみた。一時間くらいで読了。このバンド、名前だけは知ってたんだけど、確かにフリーもシェア(とAKB48も)もだいぶ前からやってるなぁ。ま、軽〜く読む本。

0投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容はいたって普通なんだけど、 この本は意外性がいいのです。 ロックバンドからマーケティングを学ぶ。 っていう発想がすごい。 さすが糸井さんだ。 ぼくはこのロックバンド知らないのですけれど、 有名なんだよね?きっと。 熱烈なファンがすごい。と書いてある。 しかもやってることが先駆けだね。 コンサートの録音OKって。。。 どんどんコピってって。。。 すごいよ。 FREEだね。 口コミるよね。 とにかくフリーでシェアなのです。 読む価値ありです。 楽しく読めます。 ぜっんぜんかたっくるしくないし。 マーケティングの仕法はとくに普通なんで。 それを40年前から実践してたこの人たちがすごい! ということです。

0投稿日: 2012.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドに明確な戦略があったか無かったかはさておき、自分達が儲けるためでなく、自分達が楽しむもしくは人を楽しませようとした結果、独自の立ち位置に到ったという印象です。 なのでそういう風に言われればそうなんかなぁと思えなくもない事例が多いですが、違う側面からバンド活動を分析するとこうも面白いという一事例です。 こういう風になるためにバンドはかなり試行錯誤しただろうし、これはこれで大変なのだろうけれど色々と学ぶことが多い本でした。 他のビジネス本より装丁も綺麗で見ていて楽しくなる本です。 写真も音楽誌を見ているみたい。 という風な普通とはちょっと違った不思議で面白い本でした。

0投稿日: 2012.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) ライブは録音OK、音楽は無料で聴き放題。それなのに年間5000万ドルも稼ぐ。40年前からフリーもシェアも実践するヒッピーバンド、それはフリーでシェアでラヴ&ピースな21世紀のビジネスモデル。

0投稿日: 2012.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ文字・絵カットが多く、デザインもタイポグラフィモチーフでセンス良く、 サラサラと全章読ませて頂きました。 内容の構成も解り易く、再認識したことが数多くありました。 ①実際にバンドがしたこと ②どのような影響があったか ③現在の切り口での考察 ④ケーススタディ ⑤上記の活用方法 といったように今に活かせる構成の為、 気軽に読めるビジネス本だと感じました。

0投稿日: 2012.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ期待はずれ。グレイトフル・デッドの音楽活動からマーケティングという視点で考える点には共感はできるが、ビジネス書として結びつけるには無理がある。残念ながら、本書から得られるものは1つもなく、時間の無駄だった。まだ、きちんとしたマーケティングの本を読んだほうが、多いに勉強になる。

0投稿日: 2012.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドを知らないので時間が掛かったけど、なんとか読みました。えーと・・・ ①「ストーリーとしての競争戦略」「非常識の経営」「バカなとなるほど」には日本の中小企業の事例で同じことが書いてある。 ②にも関わらず、この本だと周りで今までとは違うタイプの人たちが読み始めている。モチーフとデザイン、題名って、重要なんだなぁ・・・裾野を広げてスゴイ!と、思った。 ③p.259が一番メッセージしたかったことだと思う。この点については個人的にもすごーく悩み中・・・ あ!大変面白い本でした。

0投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初は好きな装丁作家がデザインしたというだけで買ったので、読む気もなく、ほぼジャケ買い。 でも、中身の装丁デザインを見たりしながら、最終的に引き込まれて最後まで読んでました(^^; グレイトフルデッドの生き方は羨ましい。 常識通りでなくてもいいのは分かっちゃいるが、なかなかできないよね(´Д`)

0投稿日: 2012.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ音楽バンドとマーケッティング。 何だか不思議な組み合わせの感じがするけど、腑に落ちる一冊です♪ ただこのバンドが一般的に言うマーケッティングから、こんな形を取ったとは全部とな言わないけど思えない、そのにマーケッティングという言葉があったので後付けで当てはめたもののように思います。 ここに書いていることの再現性はきっとこの本に書かれている以上に難しいものなんだろうなぁと思うんだけど、そのから得るヒントも大きくあり、何だか爽快な気分にもなれる一冊だ☆

0投稿日: 2012.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ1960年代から2000年ぐらいまで活動した グレートフルデッドというバンドがやっていたことが、 webの世界で広まってきているマーケティング方法とよく似ている。 という趣旨の本。 グレートフルデッドは、ジャニスジョプリンとかと一緒に、 フェスを開いたりしていたバンドで、即興演奏をするバンドだった。 あと、ヒッピーカルチャーのもとになっていたり、 ライブ録音を自由にさせていたりもしたバンド。 ちなみに、ビートルズよりも儲けたらしい。 もともと、グレートフルデッドを好きだったので、面白そうだから買ってみた。 グレートフルデッドを知らない人には何のことかわからない本だと思うが、 知ってる人にとっては、なるほどね。と思わせられる部分が多いと思う。 ただ、グレートフルデッドと同じようにすればうまくいくと言われて、 同じようなことを実行できる日本の大企業はなかなかないだろうなと思った。 ----- 他の人のレビュー http://sem-labo.net/blog/2012/01/04/0634/ http://uramayu.typepad.jp/blog/2011/12/gratefuldead.html

0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなぁく同じことが何度も書かれているように感じてしまった。糸井さんを尊敬しているからかもしれないが、冒頭の糸井さんの文に一番ビビっときてしまったのが少し寂しい。ただ書いてあることは間違いはない。大切にしたいことだ。

0投稿日: 2012.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ本人達に戦略が会ったようには思えないが、結果論として良い方向に導かれている様子が分かる。当たり前のこと・面白そうなことを当たり前にしている点に興味を持った。

0投稿日: 2012.02.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アメリカの一バンドがやってきたことが、現代にも通じることがあるというちょっと変わったマーケティングの本。 バンドという性格上、簡単に真似をすることができることはあまりないが、そのエッセンスが本書の至るところに書かれている。 フリーミアムモデルや顧客との関係の築き方など参考になることがあった。

0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログサラッと読めて面白い。 全くグレイトフル・デッドを知らないけど興味を持てました。 特に、バンド直売のチケット。労力を使ったファンがいい席を得られるなんて涙です。チケット取れなさすぎでコンサートを見に行かなくなっちゃった自分としては、労力に対する見返りがちゃんとあるって素敵。 この本で書かれていることが、すべての業種にそのまま当てはまるわけでないけど、どこか気になった点でも取り入れて見てもいいかも。 それにしても祖父江慎さんの想定が素晴らしい。装丁含めて本なんです。電子書籍じゃあダメなんですよね。ダビングしたテープじゃ物足りなくて、高音質の正規版を買う気持ちわかる。

0投稿日: 2012.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ2000年代前半まででも、グレイトフルデッドのような戦略を取ることは相当勇気が要ったでしょう。 一から十まで管理されている(本書ではローリングストーンズが例に挙げられていますが)、ショーアップ化された戦略は、テレビ時代のマスマーケティングであり、現在のようにSNSが発達した時代には合わないように思います。 Appleが時価総額世界一になりましたが、Appleの戦略も言わばグレイトフルデッドに近いもので(アップル信者という言われ方もしますしね)、学ぶべきものが多いです。 詳しい書評は他に譲るとして、とりあえずビジネスマン必読!ということで。

0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログwebの発達はカウンターカルチャーとは切っても切れないもので あるとここ最近思ってたりします。 グレイトフルデッドは正直、あまり知らなかったが、 web前のメジャーレーベルの商業主義とは対極的な方法で 成功したとても良い事例だと思った。 彼らがやっている事は実はとてもシンプルな事で、 推してくれる人たちを大事にする。 受け口を広くして、多くの人に知ってもらう。 関わる人みんながハッピーになれる方法を考え、実践する。 目先の利益よりも如何に楽しくやれるか、 それって人間の行動として大切な事だと改めて実感した。

0投稿日: 2012.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろかった!ネットがない時代の事例をもってマーケティングにおけるソーシャル化の効果を解く非常におもしろく説得力ある1冊。 グレイトフルデッドが活動した時代に ソーシャルメディアなどなかった。しかし彼らは、ある意味ファンをつなぐようなマーケティングを展開したわけである。そこで言えることは、ソーシャル化というのが、単にソーシャルメディアというツールを 使った断片的なマーケティングのことではないということである。

0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ何よりもエディトリアルデザインが素晴らしい。読みたくなる本になっている。 グレイトフルデッドが、今のフリーやソーシャルを先取りしていたという論理は、一定正しいとは思う。ただ、ヒッピームーブメントやドラッグカルチャーまでひっくるめて、アップル社のジョブズと結びつけて、全肯定するのは、さすがにやり過ぎ。 楽しみとして読むのにはよいけれど、音楽ビジネスをしている者として、若いミュージシャンやマネージャーがこの内容を「真に受けた」らどうしよう?と心配になった。 この本にちなんだトークイベントにパネラーとして出演しました。 その時のことも含めて、ブログに音楽ビジネス書レビューを書きました。☞ http://yamabug.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ基本的なマーケティングの概念を、グレイトフルデッドというバンドにこじつけて説明する本。 グレイトフルデッドに対して何の批判も無く、ファン心理から「どうだい?すごいだろ?」ってだけ。ドラッグ、マリファナ、ヒッピーカルチャーに共感できないので、そのあたりに触れると、そもそもそのバンド自体どうなんだ、って思う。 マーケティングを学ぼうと思ったら、超初級なんだけど、別に基本が学べるわけでもない。

0投稿日: 2012.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ『考え抜いてから走り出す』より、『走りながら考えろ』 グレイトフルデッドに学ぶべきことはきっとそうゆうこと。 マーケティングの手法やテクニック、コトバなんてどんな本でも書いてあるから、そっちを読めばいい。実際もっといい本がいっぱいある。 必要なのは、走り続けることじゃなく、何度でも走り始め続けること。 グレイトフルデッドと竹原ピストルは、全然違うけどよく似てる。

0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ米国のロックバンド、グレイトフル・デッドが人気を得ていったプロセスを、マーケティング理論を用いて解き明かす一冊。 「もしドラ」と同じく、「難しい理論を身近な事象を用いて説明する」というフォーマットの一冊。 ただ、もしドラとは違い、内容はれっきとした研究者が解説しているというギャップが非常に面白かった。 そして、2名の著者は本バンドの大ファンであるからこそ、バンドの知識も相当なものがある。 バンドを知らなくても、すぐに理解できるように書いてある点にも大変好感を持った。 30年前のロックバンドは、かつて(もとい現代も続く)バンドのアプローチとは全く異なる方法でファンを獲得し、自身の音楽を広めていった。 しかし、このグレイトフル・デッドの方法が現代のマーケティング理論と奇妙なシンクロを見せている。 ここが自分が最も興味をそそられた部分だ。 もしかしたら、グレイトフル・デッドの方法論は過去も未来も、永続して顧客を獲得する事のできるマーケティング方法なのかもしれない…? 本書はポジティブなメッセージがちりばめられており、この点も読後の満足感を増させた。 糸井氏の前文も素晴らしい。 読み方を指示するのはグレイトフル・デッドらしくないが…個人的には第20章を最初に読む事をお勧めしたい。 初見の方も、この本のポジティブさにすぐ気が付くはずだ。

0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ少し前のことです。姉から Twitter を始めたという連絡をもらったので、姉の好きなことや性格を考えた上で、糸井重里さんをフォローすることを薦めました。わりとツボだったらしく、ほぼ日刊イトイ新聞も読むようになっていたようです。 ある日「ほぼ日で紹介してた本、読んだ?」というメールが届きました。ほぼ日の記事につられて買ったはいいけど、わりとしっかりしたビジネス本だったので、これはボクが読むべきだと思ったらしいです。 というわけで年末年始に帰省した際、借りてきて、そのまま1ヶ月積んでいました。糸井さんが著者へインタビューに行った記事は読んだんですが、クリス・アンダーソンの「フリー」と似たような内容かな?という先入観があったからです。 そして今日、日経ビジネスオンラインにこんな記事が載っていました。 イトイさんが語る~ グレイトフル・デッドに「仕事」を学ぶ 積んでる本がたくさんあるので、次はどれを読もうか考えていたんですが、最近ニコニコ動画関連でいろいろ調べたり記事を書いていたこともあり、この記事でようやく「そろそろ読もうか!」という気になりました。 [続き] http://wildhawkfield.blogspot.com/2012/02/blog-post_2496.html

0投稿日: 2012.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名で出オチ。デッドヘッドの話に興味はあるけど熱心に読むほどではない自分にとってはよい読書だったけど、フリーミアムは他にも良い情報が沢山あるしな。ブランディングとかは、ゆるくやるのがデッドのブランディングだから成り立つ話だしなあみたいな。

0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログデッド通ってないけど 名前は知ってる この辺りがすごい これからやりたいことのヒントになりそうな本 僕の好きなバンド ピロウズ、コレクターズ、怒髪天とかは 規模やレベルは違えど 紆余曲折ありながらも 意識せずにこういうことをやれていたんだと思う だから今が最高なんだ

0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログフリー、データベース、リレーションなどのマーケティングの話がメインだが、それ以外のトピックも扱う。理論本と経験本の中間なので、いっそ経験本に振り切った方が面白かったのではないか。どちらかというとスモールビジネス向けかも。

0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ今から40年も前にフリーミアムも、独自のコミュニティ結成も、アルバムセールスではなくライブ活動による利益確保も、セルフブランディングも、全て実現していたバンド、グレイトフルデッド。 着眼点は非常に面白いけど、内容としてはフリーとかで読んだものと大差はなかったかな。

0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまた良本!! そもそもそも、 この本に興味を抱いたキッカケは 他でもない「ほぼ日」での対談記事で、 なんだかんだ新年を迎えてから、 ほぼ日さん経由で興味を持って 読んだ本はこれで3冊目になります。笑 ほんとに良い本です。 ソーシャルメディアを活用したいと お考えのオッサンから、正にこれから 独立起業を目指している若いにーちゃんまで かなり面白く学べるソーシャルノウハウ 満載の一冊でした。 グレイトフル・デッドというバンドが 起こした実際の革命、実際の実績から 導き出される驚くべき現代のマーケティング 手法がここに。 内容の面白さもさることながら、 祖父江しぇんしぇーの鮮やかな ブックデザインがとにかく最高! ソブさんのデザインは本とに 本を物として所有したくなる 仕掛け満載で、ファッショナブルで かなりソリッドで カッコイイ本になっています。 それはフリーでシェアでラヴ&ピースな 21世紀のビジネスモデル 読むのにかかった時間:3時間 こんな方にオススメ:自営業でソーシャルメディアについて学びたい方

0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り、アメリカのサイケデリックロックバンドThe Grateful Deadの音楽活動からマーケティングを習おうという内容です。現在では当たり前になったフリーミアム戦略を1970〜80年代から自らの音楽スタイルとして活動しているバンドです。非常に興味深い内容ですね。ただ、これらの手法を全て企業マーケティングに活かそうっていうのはかなり強引な感じですね。それにここで提起されている現実的な案はもはや多くのIT企業などで採用されている、もしくは問題提起されていることで、特に新鮮さはないです。むしろ企業ではなくミュージシャンという立場の方が、今後の活動の為の参考になるのではないでしょうか。そっちの視点の方が面白いと思います。

0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクロググレートフルデッドはフリーミアムの先駆けであり、ネットがない時代ながらも、コミュニティをつくり成功した。CDで稼がず、LIVEで稼ぐ現代の音楽業界を先どっていた。ムーブメント、ブームづくりのヒントがある本。いずれも、“ゆるく”し参加させる“しろ”を残すのがグレードフルデッド流。

0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログロックバンド「グレイトフル・デッド」がマーエティングという観点で見ればいかに優れていてビジネス分野に応用できるかという紹介をした本。ロックと言えば1990年以前に非常に華やかな時代を迎えた。多くのバンドは華やかに咲き、華々しく散っていった。しかし「グレイトフル・デッド」は派手な花も咲かず地味なバンド。しかし確実にファンを獲得し長期的に活動を続けるその様はまさにゴーイングコンサーン。 インターネットやSNSの発展に伴い、個人の時代と言われて久しいがこの本も時代を反映した個人のブランディングといった観点が強調されている。個人と言っても会計やITのような個別のスキルではない。それが有機的に組み合わされ、他にはない価値を生み出すことで顧客をとりこにしろ、ということだ。この本では「ファンを獲得しろ」と表現されている。 また、ロングテールやフリーミアムについても触れられている。ロングテールというキーワードこそ出てこないが、組み合わせた価値に共感する人は世界のどこかに居てそれらとつながることはインターネットを通じれば難しくはない。今でこそSNSで同族を見つけやすいがグレイトフル・デッドはライブを中心とした活動でファンの交流の場を創り出し、無料でライブ録音テープを交換することを 許した。これはSNSであり、フリーミアムなのである。 昔に比べて情報は早く伝達し、入手するコストも減っている。消費者はその情報で購買の意思決定を行う。良い噂も広がれば悪い噂もTwitterであっと言う間に広がる。あふれる情報の中で矛盾や悪意は見抜かれてしまう。 要するに人を騙したり陥れたり囲い込んだり、相手が不自由を受け入れていることをいいことにそこから金を取る、というような行為は長期的には信用を落とし、顧客は離れて行きますよ、ということだ。

0投稿日: 2012.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「FREE」のレディオヘッドの例みたいな感じかな、と思いましたが、より呼びかけ力が強く、すごいシンパシーを感じる内容です。ファンを作ろう、という呼びかけが、この本のファンにもしてしまおうという威力。 自分のやっていることの反省も促されるけれど、それにもまして、人生が楽しくなるような素敵な本。「自分が本当にすきなことをやろう」なんて、ストレートに呼びかけてもらっちゃった。一応ビジネス書だそうです。

0投稿日: 2012.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッド。自分達のライブの録音をファンに許し、音楽は無料で聴き放題。それなのにビートルズより稼いだバンド。年間5000万ドルも稼いでるコアなファンの多いアメリカのバンド。 誰かにこういうバンドがいるんだ。日本では、you tubeにアップされるPVがいたちごっこのように削除されていくのに、そういう事を昔から許してたバンドがいるんだ。って話を聞いた事があったんだけど、たまたま本屋に行ったらそれが本になってたから買ってみた。 私も営業をやってて、マーケティングを考える事がよくある。 それのヒントになりそうな事がいっぱい詰まった本でした。 グレイトフルデッドの話だけじゃなくて、アメリカで業界の常識と違った事をして流行っていったサービスや商品も紹介されてて、面白い。

0投稿日: 2012.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ「フリー」や「ソーシャルネットワーク」など一度は聞いたことがあるようなトピックが、グレイトフル・デッドというアメリカのジャムバンドの活動を元に解説されています。 自分も野外フェスに行くのが好きなため共感できる部分が多く、すごく納得できました。 文章が読みやすく、1ページの文字数も少ないなのでさくっと読めます。 普段はサラリーマンやってるけど、プライベートでは野外フェスが大好き!なんて人は読んでみると面白いと思います。

0投稿日: 2012.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっと変わった観点から現代マーケティングを解説。 実践的ビジネス書というより、夢のようにステキなサクセス・ストーリーとして、読み物として楽しめた感じ。 デザイン&装丁も凝っていて楽しい。

0投稿日: 2012.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ知合いの経営者の方が薦めていたので読んでみた一冊。 とてもわかりやすく、フリー、共感、ファンとの共有したコミュニケーション構築など、現在のソーシャルコミュニティを先駆けていた実例書でした。 考え方はシンプルです。 読み易くて、実践にもすぐ活用できる内容が多くかかれています。

0投稿日: 2012.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ西海岸カルチャーが今のITカルチャーの礎になっているのは間違いない。 つまり(大きな意味での)ヒッピーたちが生み出した。 ビジネス本としてはそれほどずば抜けたことは書いていないけど、 デッドから引き合いにしている構成は興味深い。 デッドストーリーとしてはすごく面白い。

0投稿日: 2012.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当のビジネスってのは、多分“頭”からは産まれない。頭で考えた当時の音楽ビジネスよりも、心に従って純粋に“ワクワク”を求めたグレイトフル・デッドのスタイルこそが最先端で最強の音楽ビジネスモデルだった。ビジネス書で音楽書だけど、デッドそのものが伝わる楽しい本。って、俺デッドちゃんと通ってないけどね。。も一回ちゃんと聴こうっと。

0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近なにかと話題の本。 ロックバンドのグレイトフルデッドが60年代から、フリーやらシェアやらといった最近流行りの、最先端のマーケティングを行ってたとの話。 著者はこれはビジネス本だといってるデッドヘッズの二人。 デッドへの愛が詰まった内容、装丁もチョーカッコイイ、本棚に飾りたい本。 ロック本だな、こりゃ。

0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ糸井重里さんが推薦していた。 USにグレイトフルデッドというバンドがあり、そのバンドは、その当時の常識に逆らって、コンサートでの録音OK、チケットのダイレクト販売、 ファンとの直接のコミュニケーションを行っていたと。 それらのコンサートを中心とした施策が極めて、現代のソーシャルマーケティング的であると。 確かにそう思う。 YouTubeで簡単に音楽が手に入り、アルバム中心のセールスからiTuneで、単曲で買うことが促進され、音楽産業のビジネスモデルは確かに変わりつつある。そのオリジナルのモデルを確認できるとともに、どんな商品、サービスでも応用できるのではないだろうか。

0投稿日: 2012.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ敬愛する糸井重里さんが監修までしているので、気になって購入をした本。 私は知らなかったけれど、グレイトフル・デッドというバンドが1960年代~1990年あたりにアメリカにいて、彼らの手法は現代の最新マーケティングだ!ということのようで、 1章では、独自のビジネスモデル創出、ネーミング、アーリーアダプター、実験と改良を。 2章では顧客の巻き込み方や、固定客化 3章ではダイレクト販売や、フリーミアム、口コミ、ブランドのいじり、CSR、 そして締めくくりに「好きなことをやろう!」ということがグレイトフル・デッドが行っていたことをベースに書かれており、そしてそれに対して、仕事でこんな感じで生かせば?という提案も書かれています。 グレイトフル・デッドを知っていて、「確かにあいつらすごいやつらだった」とか思っている人であれば、面白くて仕方がないと思いますが、 知らない人から見ると、「今売っているビジネス書の主な部分を切り取りました」的な感想を受けています。 「グレイトフル・デッドがやっていたことを調べたら、結果的にビジネス書っぽくなった」という感じだと思いますが、「グレイトフル・デッドが好きで、マーケティングとからませちゃえ、てへ」の可能性も否めず、です。 内容以外にも本のデザインはかなりクレイジーで楽しめました。 また、文字も小さすぎず、読みやすかったです。 ということで、星3つ。

0投稿日: 2012.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく読みたかったわけではないが、店頭にて装幀買いしてしまった。「自分が本当に好きなことをやろう」、グッときました。

0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログアーティストとしてもビジネスモデルとしても温故知新を感じられる。即実用的ではないが、様々な示唆をもらえる一冊。彼らの曲をBGMに、ゆっくり読むのもオススメ。

0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ冒頭より「これはマーケティングの本だ」と繰り返し言っているが、看板に偽りあり。鋭い分析や有益な提案など皆無なので、単なるファンブックとして読んだほうが良い。 本著は章ごとに、 グレイトフル・デッドの商法紹介 ↓ 最新(といわれる)ビジネスモデルとの相似点を指摘 ↓ ビバ!グレイトフル・デッド!ヽ(゚∀゚)ノ ↓ 「ACTION」と題する読者への行動提案 という構成が組まれているのだが、さすがに著者はグレイトフル・デッドの大ファン。同バンドに対する賞賛が前提なので、マーケティング手法の解析は結論ありきで、分析の体を為していない。 「ACTION」は逆引きで探してきた成功例を引いてきて、「だからあなたも真似しよう!」といっているだけに過ぎない。 賢い中学生なら冬休みの宿題で作れそうな内容だ。 しかし、グレイトフル・デッドそのものを知らなかった私にはその手法や現在も絶賛活動中という事実がインパクトをもっており、さらに本書に合わせて買ってみたCDもなかなかいい感じ!ということファンブックとして及第点だと考えた。 つまり本より音楽がオススメです( ^ω^ )

0投稿日: 2012.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ監訳者や訳者が、デッドと同類とみなす某コンピュータメーカーは、やたらと裁判おこしてて、引き合いにだしている件はかなり違和感あるけどね。

0投稿日: 2012.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了!グレイトフルデッドからマーケティングを学ぶ⁈って思ったけどなかなか面白かったです。分厚い割には読みやすかったです。

0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の内容は、目新しいマーケティングなどでなくグレイトフル・デッドファンのためのような気がする。けれどもネット以前にこのようなマーケティングを行なっていたグレイトフル・デッドの先見性は幾ばくも目減りするようなものではない。

0投稿日: 2012.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ「顧客」ではなくて、「仲間」としてリスナーを扱ってきたことが、このバンドの商業的成功のポイントなんかな。 そういや「仲間」どころか「盗人」扱いした仕組みはことごとく失敗しとるね。CCCDとか自炊タタキとか。

0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ成る程、確かに現代的だし、実用的とも言えるかもしれない。 しかし、それを実行出来るか?と問われれば、難しいなと言わざるを得ない。 理由は簡単、グレイトフル•デッドが、本書に書かれている方法を実践した位置に、僕らがいないから。 そこに行くためには、少ないながらも本書は以下の3点を、あげている。 ①名前を付ける時は気を付けろ‼ ②情熱を燃やせるものを見つけろ‼ ③②が達成されてて、それなりに自己実現も出来ているにもかかわらず、人に受け入れられなければ、別のを探せ‼ 書かれてる内容は良いが、人生の中級者以上向き

0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容自体は特に目新しくはないし深さもあまり感じなかったけど、読んでて楽しかった。音楽じゃなくてもみんなが楽しんでる空間ってのは本当に素敵。

0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドは存じませんでしたが、時代の先を行くというか世間の逆をつく活動で人気を博したことはわかった。そしてそれが今に通じることも。でもポイントは目新しいものはないし、このバンドを好きになることもないだろうな、と。ま、装丁は豪華?こだわって?ますね。

0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ[関連リンク] Twitter: https://twitter.com/#!/kazumoto/status/153480726606659585

0投稿日: 2012.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白す。デッドの音楽好きなだけで読みはじめたけど、一気に読了。ブックデザインも邪魔にならなくナイス。

0投稿日: 2012.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ情熱、ファン、シェア これらがキーワードとして読み取れる。 ファンを何よりも大事し、ファンのためにさまざまな工夫をした結果、 21世紀にも通用するようなマーケティングが出来上がった。 そんなGreadful Deadのファンへの愛が感じられた内容だった。

1投稿日: 2012.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログデッドの音楽はずっと好きだった。ぼんやりーとして聴くのには最高。確かに聴く切っ掛けになったのは、友人が好きだったから。 この本を読んで、その「しかけ」がよく分かった。それを今のマーケティング手法に照らし合わせて、紹介している本。 2時間弱ほどでさらりと読める。実際のビジネスにどのくらい役立つか分からないけど、面白い本だと思う。

0投稿日: 2011.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ2~3時間程度で読める読みやすい本。自分自身、デッドヘッズにCD-R焼いてもらって聴きはじめた(まだプレミアムにアップグレードしてない)経験があるので、興味があって読んでみた。個々最近の無料ビジネスやファン育成への流れと確かにあってる。というか、もともとインディペンデントの世界ではメジャーなやり方で、企業が見向きもしなかった手法が、マスが崩壊したからもともと必要だったことをやる必要がでてきた、というふうにも見えます。

0投稿日: 2011.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ凄くシンプルな本なので、読書メモは入れず、読後の感想を。 新しいメディアが登場するたびに、新しいメディアの表面にばかり話が及ぶけれど、大事なことは、実は過去の先人たちの取組の中にあるという好例となっている書。 関連書で、下記があるようです。 「Everything I Know About Business I Learned from the Grateful Dead」 http://www.amazon.co.jp/dp/0446583790 「ビジネスで大事なことは、グレイトフルデッドに学んだ」そんなタイトルだろうか? 四つ星なのは、すこし造本や文章の並びなどが私は、苦手な感じというぐらいで、内容面は5つ星です。

0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドを知らないのでそのすごさはわからないけど、今注目されているマーケティングをずっとやってきたという実例として面白い。時代が追いついてきたということか。ただやや平易過ぎというか物足りなさがある。入門的にはいいのかも。

0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ隠れデッドヘッズとしては外せない1冊。 グレイトフル・デッドの活動、業績を最新のマーケティング論に当てはめて、検証するみたいな内容だけれど、学問的興味より作者二人のデッド愛を多分に感じてしまう。 デッドは口コミを通してファンを拡大していったことが書かれているが、作者もそれを実践して、ついに本を書いたんだと思う。きっと書かずにいられなかったんでしょう。 デッドのビジネスモデルを具体的に誰が、どうやっって構築して行ったかドキュメンタリ的に深耕してくれたら、さらに面白かったと思っております。 デッドは来日しなかった最後の大物バンドということになっていますが、この本を読むと「しなかった」じゃなくて「出来なかった」が正しいようです。 大勢のデッドヘッズがマリファナとともにやって来る。無理です。 この本を読んでグレイトフル・デッドの音楽を聴いてみたいと思った方へのお奨めは「Europe '72」です。

0投稿日: 2011.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログすごいヒッピーバンドがあったのですね。今年一番のマーケティング本だと思います。翻訳もすばらしく、非常に読みやすい。デッドヘッズになろうかな。

0投稿日: 2011.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「フリー」や「シェア」が明らかにしたのは、企業が「お試し版」の領域を越え、自社製品の「コアバリュー」にまで踏み込んでコンテンツを解放することで、ビジネスチャンスが飛躍的に拡大するということだった。本書は、そんな「革新的ビジネスモデル」をとうの昔に実践していたロックバンドに関する考察であり、このバンド自体を知らなくても十分に楽しめる。 音楽業界の常識として「コアバリュー」に位置付けられていたアルバムやシングルといった録音物は、グレイトフル・デッドにとって「真のコア」ではなかった。彼らにとっては、ライヴこそが真のコアであり、いわば「一期一会のライヴ体験」のためならば、その他はすべて「解放すべきフリー・コンテンツ」だったのだ。 逆にいうと、解放すべきものをすべて「フリーにシェア」した後に、何が「真のコアバリュー」として残るのかが重要だということ。本書を通じて問いかけられるのは結局のところ「あなたの事業の『真のコアバリュー』は何か」ということかもしれない。

0投稿日: 2011.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログいかに人を巻き込んでいくのか、バイラルマーケティングの雛型が見てとれる。雑誌penにて記事があったために買ってみた本。entertainmentからコミュニティ派生、さらに特異なエバンジェリストを生む事に依る一つの文化形成の過程が読める。かなり読みやすい本のため中学生などでも面白く読めると思う。

0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログだいじなことなんて、いつの時代もそう変わりはしないんだ。 小手先のテクニックでマーケッターぶってる人に ぜひ読んでいただきたい良書。

0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログほぼ日で紹介されているのを見て、購入。 マーケティングの本は何冊か読んで見たものの、いまひとつぴんときていなかったのだけど、この本はすんなり入ってきました。 「グレイトフルデッド」については全く知識がなく、何だこの「ザ・ヒッピー」は?と、思うくらいだったけど、彼らのおかげでとてもわかりやすい! 彼らの話だけではなく、具体的な企業名を出しての実例などが盛り込まれているので、しっくりくるのかな? とにかく、今の仕事にとり入れたいと思える内容でした。 装丁もかなり素敵なので、ちょっとでも興味があればことをいうオススメします。

0投稿日: 2011.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドの音楽は聞いたことがなかったんだけれど、とても興味深い事例ばかりで、読んでいて楽しかった。翻訳もとても読みやすい。 ちょっと物足りないなと思うのは結果ばかりが書かれていて、どうしてこういうような行動に至ったのか?について書かれていないところ。それが知りたい。

0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

大衆操作的なマーケティングよりも、ソーシャルメディアがある現代においては、既に70年代にグレイトフル・デッドがやっていたような「顧客の創造」、既存顧客の熱狂とその口コミによる顧客の拡大こそこれからのマーケティングだという。たしかに中小企業はこういう方法に活路があるんだろうな。日本の大企業は現実的には難しいんじゃないだろうか。

0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログいろんな角度から面白かった。ちょうど、自分がいま考えている問題とオーバーラップする。一つは面白いことを仕事にしようということ。なぜ働くのかということを必死に考えていたので、参考になった。二つ目はビジネスにおける誠実さの問題。このところ、ビジネスには「結局のところ正直者が得をする」という考えが必要で、それを広めるためにもう少し声を大にして叫んでもいいんじゃないかと思っていて、ソーシャルメディアを使ったマーケティングって、結果的にそうなっているように見えて興味深かった。三つ目は正にこの本のテーマであるフリーミニアムとかそういうマーケティングのあり方。これは単純にビジネスアイデアの種として勉強になったなと。

0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログソーシャルでやるべきことがよくわかります。 ソーシャルな世界が、ヒッピーでハッピーであるなら、自分ももう少しゆるく楽しみたいと思いました。 大企業だと結構難しいことだと思うけど。

0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログGrateful Dead の軌跡を現在の視点で見直したら 「ソーシャル」で「正しい」方法をとってきたのかもしれない. この見方は「成功」の事実から後追いした詭弁にしかすぎない. (ある事柄一つで当たったからその占い師は正しいと評価するのは, 同じ占いが外れたこともあるかもしれないことを無視している) この本では「Gretaful Dead的だから○○は正しい」と 成功論から正当性を導きだしてしまっていて, 恣意性や時代性を感じてしまう. (アメリカではヒッピー的な文化とDC中心の文化がせめぎあっている) このように,成功論やマーケティング論として見ると 怪しい切り口だと思うけれども, それでもなお好きなことを貫き通すために試行錯誤して, 結果として成功を収めてきた彼らの軌跡はすばらしいと思う. 方法論を真似るのではなく, 目的のために最善の方法を模索することが重要だと読めば とても力強い味方になる本だなと感じた. (形式を真似するフォロワーじゃダメだとちゃんと書かれている) ところで,ライブ録音を許しているのはGretaful Deadだけではないし, ネットにある録音音源削除のトラブルがあったことも忘れちゃならない. (これはプロダクションの方針なのかもしれないけど) 追記1: この本の装丁のサイケデリックさはすばらしい. 追記2: 「マーケ」という略語でやったもん勝ち精神なら成功事例の手放し賞賛や, フォロワーを増やすことで旨みをまそうという戦略もありなのかもしれない.

1投稿日: 2011.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ1960年代西海岸の伝説的バンド「グレイトフルデッド」。彼らのライブは当時から録音フリー・コピーフリー。今なお熱狂的ファンを持ち続ける。このバンドのマーケティングに学ぶわけですが、そのキーは「変人であれ」ってことと、「ドラッグでキメろ。」ってことでしょうか。いやまあ冗談ですが。 「マーケティングのメッセージをコントロールするな。」P153、など学ぶことは多し。エンターテイメント系の職業の人のみならず、「面白い企業」にしたい(働きたい)と思う人は読むといいかも。言うは易し、行うは難し、ですが。

1投稿日: 2011.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログほぼ日で糸井さんとデイヴィドさんとの対談を見て興味が湧きました。店頭で装幀とグラフィックを見て即購入。

0投稿日: 2011.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログtwitterで評判なので読んでみた。フリー・オープン・ソーシャルという観点で振り返ると、今のマーケティングに当てはまるということかな。当時はそういう意図があったかなかったか分からないけど。 そうした後付け解説も参考にはなるが、最後の「本当に好きなことをやろう」という章が一番良かった。

0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ現在のソーシャルマーケティング的なことをすでに60、70年代にやっていたことは知っていたけど、改めて完璧な先見の明に驚かされる。フリーミアム、シェア、コミュニティ、、、コンテンツを無料で解放することで顧客が広告塔になる手法。縛りすぎてはいけない、ファンを増やすことが最大の成功への近道だと教えられる本。

0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ純粋に面白い。グレイトフル・デッド信者(!)であり新たなマーケティング手法のイノベータでもある著者の論調は熱い。「今」のマーケティング手法に、斬新なことは無く以前から何処かで誰かがやっていたことなんだと再認識ができる。オススメ。

0投稿日: 2011.12.10