総合評価

(192件)| 19 | ||

| 81 | ||

| 50 | ||

| 10 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッド。正直何も知りませんでした。 折角なのでAmazon musicで聴き流しながら読み進めましたが、当時にしては寛大なバンドだったんですね。 マーケティングとの繋がりは後付けかも知れませんが、あくまで一例としてで良いかと思いました。

15投稿日: 2023.06.28 powered by ブクログ

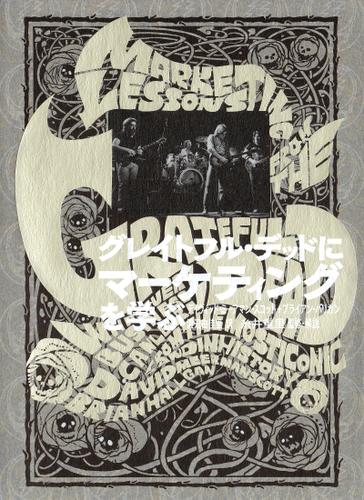

powered by ブクログ本の装丁からして独特で興味を惹かれた。 ファンコミュニティをどのように作っていったのかを実際の事例をもとに書いている。現代のあらゆることに通じる彼らのあり方は改めてすごいなと思った。

0投稿日: 2021.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった.厚めの本だけど文字が大きいのでサラッと読める. グレイトフル・デッドのビジネス分析を通じて,教科書レベルのマーケティングの基礎から,この本が書かれた2011年当時の最新のマーケティング手法まで導出されていて面白い. グレイトフル・デッドという実例を通して学べるのですっと入ってくる.

0投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドを実は知らなかった。ただ、読んでみて確かに現代に通じるマーケティング手法を大昔に実践している。いや、マーケティングと思って行動をしたというより、より熱い人たちのコミュニティを創造したかったという、強い気持ちからここまでこれたことなや感銘した

0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ相手がいて仕事がある。 好きなことを好きな人たちと仕事をしてゆく為の努力は惜しんではいけない!!

0投稿日: 2019.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログキーワードは「コミュニティ」。MBAでマーケティングを学んだわけでもないであろう彼らが今日的にコミュニティマーケティングを実践できた背景には、コミュニティ運営にとって重要なことはスキルではなく「情熱」「もてなし」「気づかい」「遊び心」といった要素であるからだと思う。 安易にコミュニティ論を語る書籍を読んで実装しても失敗に終わるであろう理由がここにある気がした。と同時に、だからこそこれを実現している企業の優位性は高いし、実装力のあるコミュニティマネジャーの希少価値もまた高い。

0投稿日: 2019.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドの歴史についてはあまり詳細には触れない。応用がしやすいように噛み砕いた内容になっている。

0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ1965年に結成されたロック(?)バンドであるグレイトフルデッドの音楽活動やファンとのコミュニケーションスタイルが、最新のコミュニティづくりにとても参考になるというお話。まとめると「フリーでシェアでラブ&ピースなビジネスモデル」ということだが、確かに通ずるものがある。よく「ユーザー体験(UX)が重要」とか「より良いUXの設計を図る」みたいなことが言われるが、ユーザー体験がどういうものであるべきかはファンが決めるべきという考え方は大賛成。あざといコンタクトが多い中で本質を突いていると深く納得。

0投稿日: 2018.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ現在のインターネットでの商売で成功している手法に相当する方法をとっくの昔に実践していたというのは、感慨深い。成功しているのはやはり理由があるのだなと思った。また成功には思い切った常識破りが必要なことも。ライブ録音を許可するとか、ロゴの使用をライセンス料をとって、道ばたの露店の人々に許可するとか。発想の転換というより、発想の縛りから如何に自由になるかが大切と思った。

0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ従来の業界の思い込みを見直す 消費者をエバンジェリストにする 消費者に直接販売する たくさんの熱心なファンを作る コンテンツを無料にするkとおでリーチを増やす ライバルを味方にしてしまう

0投稿日: 2018.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ【ノート】 ・wiredの記事で知った。あと、糸井さんだから。 ・読んでみたら、それほどでもなかった。ホントにグレイトフルデッド礼讃ありきで、そこに後付け的なマーケティング論を付け加えてみた、という印象。常識を疑え、とか、本当に好きなことをやろうというメッセージはある程度既出のものだし。 ・37シグナルズの本の方が刺激的だった。 ・図書館では3ヶ月待った。

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログフリーミアム、バイラルマーケティング、 シェアリング、CGMといった概念を グレイトフル・デッドの辿った成功の軌跡を通して伝えている。 著者二名は相当なデッドヘッズであり、本文中からも愛が溢れている。 60年代から活動していたバンドが 今から見ても先進的なマーケティングを行っていたというのは興味深いが、 AppleをはじめとしてITの巨人たちが多分にヒッピーカルチャーを土壌としていることと無関係ではないだろう。 2018年現在の日本でいうと「オンラインサロン」が活況を呈しており、ますますもってビジネスのグレイトフル・デッド化が進行しているように感じる。

0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログフリーミアムという言葉が出てくるずいぶん前から、それを実践してきたバンド。 「グレイトフル・デッドは、40年以上前から、ファンのみんなに自分たちの音楽を無料で開放していました。ツアーの音楽は録音してコピーし放題。」 名前は覚えていなかったが、たまに事例として見かける。ほぼ日でこれまたフリーミアムを実践してきた糸井重里氏が監修・解説しているのも興味深い。 以下、引用。 「機能よりも官能。快楽原則をなによりも大事にして創り続ける。」 「当たり前とされている常識に挑戦したり、一見すると奇妙な製品を開発したりする発想が、マーケティングの戦略として大成功をもたらすことがある。他者をまねした商品ばかりがあふれているので、こうした『例外的な存在』であることをアピールする戦略がうまくいくのだ。 独自性を重視する人たちが、これからお客さんになってくれると考えてみよう。特に注目すべきなのは、他人と違う『例外的な存在』になるために、お金をさらに払ってくれる人がけっこう多いということだ。」 「新しい特別価格やサービスの情報を、真っ先にメディアに知らせる企業は多い。自分が運転しているクルマの最新モデルが出たときに、自動車メーカーや販売店から知らされるのではなく、新聞や雑誌を読んで知ることがよくある。なぜ、メーカーや販売店は『ご愛顧いただいているお客さまに限定で』注目の新モデルの試乗会を開かないのか、僕たちは不思議に思う。… 企業はビジネスのやり方をひっくり返す必要がある。ファンである既存のお客さんを優遇し、情報を最初に知らせるべきだ。自社に対して時間とお金を費やしてくれている人に、『あなたは大切な方です』と知らせよう。」

0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログさとなおさんの「ファンベース」を読んでから読み直すと、60年代から先駆けてコミュニティづくりをしていたグレイトフルデッドのスゴさが改めて分かります。

0投稿日: 2018.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドは60年代から続くアメリカのロックバンド。グレイトフルデッドのビジネス展開は、実は現在のネット中心のビジネス状況を先取りしていた。 という内容。 あくまでビジネス本だということだが、ビジネス本としては、あまり目新しいことを語っていない。現状のSNS等の興隆により既存のビジネスが大きく変動していることは、いまや、常識となっているためだろう。 どちらかというと、グレイトフルデッドを知らない人たちに、こんなロックバンドがいたんだ!という驚きというか、トリビア的情報を伝えられることが本書の今の魅力ではないだろうか。 グレイトフルデッドは、デッドヘッズという、ツアーにキャンプカーのような車で常に付き添い、一種のコミュニティーとして世界を作り上げたファンたちが有名で、私も学生時代に、その事実を知った時に、このバンドだけなんで異様な状況なのか、不思議に思いCDを聞いたが、音楽的に特別にそのような状況になることはわからなかった。 この本にも記載があるが、それは、ライブに行ってその空間を体験しないとわからない事なのだと思う。毎回違う曲の演奏の仕方、曲目リスト、デッドヘッズたちの雰囲気、ライブが開場する前の朝から延々と楽しまれるお祭りのような雰囲気。 そして最終的に演奏されるライブでそのマジカルな雰囲気が頂点に達する。 こんなライブ体験をしてみたいものだなと思う。 10年くらい前にフジロックにフィッシュというグレイトフルデッド系のバンド(デッドヘッズのような追っかけがいる)が来た時に、外国からの追っかけファンがバックパックをしょってたくさんきていた。これが、現代のデッドヘッズか?と感慨深かった。「フィッシュヲミニイコウー!」とたどたどしい日本語でファンたちがプロモーションする姿もなんだかかわいらしかった。 ちなみに、フィッシュのライブ自体はジャズっぽい即興演奏的雰囲気もあり、アシッドで泥臭いのかと勝手に雰囲気で想像していたのがいい意味で裏切られ、大人っぽくカッコ良かったです。 グレイトフルデッドのライブは多分もっとサイケデリックなのだと思いますが。 グレイトフルデッドの「体験すること」に価値があるという事自体が、現代のモノではなく、コトを提供するという部分に大きくあっていることはその通り。 ただし、簡単にそのようなコトを提供できるバンドはやはりそうとうの実力者、素質、努力がないといけないと思う。

0投稿日: 2017.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログとても面白く読めるビジネス書でした。 ファン(顧客)が勝手にマーケティングしてくれる、という方法論など、ドラッカーのマネジメントでも示されていることにも通じている気がします。 顧客を大事にする、という当たり前だけどおろそかにしがちなことを思い出させてくれました。 マーケティングに興味が出てきたタイミングで読む本としては最適です。

0投稿日: 2017.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログバイラルマーケティングやフリーミアムなど最近持て囃されているマーケティング戦略を、半世紀前から実践しているバンドかいたというお話し。大事なことはいかに忠誠心の強いファンを獲得するか、なのだと思った。

0投稿日: 2017.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ・レコードではなく、ライブで収益を上げ、ファンにチケットを直接販売。・昔からの忠実なファンを大切にする。・無料コンテンツ(しかも紹介しやすいもの)をたくさん作り、リーチを増やす。

0投稿日: 2017.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログどうしても読みたい!って訳ではなかったんだけど、なんとなくずっと気になっていた本。 お店で手にとって気づいたのは、祖父江慎さんによる装丁ってこと! 人間味あふれる装丁で、読んでいて滋味があります。 肝心の内容ですが、夢をもっている人におすすめしたい! というのも、私自身1年ほど前から、小さなスタートをしたのですが、そこそこ褒められたり、評価いただいたりやっぱりするものの、やっぱり不安になったり、心細くなったりするものなのです。 そんなとき、この本を読むと励まされます。 グレイトフル・デッドの大らかさに癒されるのもあるけれど、特に最後の章の言葉に励まされます。 信じて行動すること。

0投稿日: 2016.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・テッドというヒッピー・バンドのユニークな取り組みからマーケティングに役立つ考え方を学ぼうという趣旨の本である。糸井重里さんが制作に関わっていたので、興味を持った。内容は、かなり面白い。 グレイトフル・テッドというバンドは知らなかったが、昔から常識にとらわれないユニークな活動を行っていたようだ。それが彼らを有名にしてきたようだ。実際に彼らが意識してマーケティングを行っていたのかは謎だが、彼らの数々の取り組みは確かに先進的でユニークだし、ビジネス上でも参考になる部分がたくさんある。 サラリーマンだと特にそうだが、1つの常識や考え方、方法論に染まってしまうと、中々それ以外のものが目に入らなくなってしまうことがある。それが業界レベルになると、どの企業も同じことをやって誰も疑問を持たないという状況になるのだろう。逆に、新規参入者や中小企業は、そこにチャンスがあるとも言える。 グレイトフル・テッドは、我々の常識や考え方がいかに固定観念に捕らわれているかを教えてくれる。

0投稿日: 2016.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ新規のファンデはなく、最も応援してくれるファンがさらに楽しめるよう施策が作られるグレイトフル・デッド。戦略もあっただろうが、それよりもファンへの感謝の気持ちが彼らを突き動かしていたような気がする。 そしてまた、この本もグレイトフル・デッドへの愛が詰まっ待った本なのである。

0投稿日: 2016.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログマーケティングだけでなく、仕事において、人生において「好きなことを楽しむ」人にオススメしたい一冊!グレイトフルデッドってほとんど聞いたことないけど、これから聞きます。

0投稿日: 2016.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ長い間積読だったもの。今更ながらようやく読んだ。 割とよく言われるような内容のビジネス書のような気はするけど…その根拠をバンドに求めているので、仰々しいビジネス書よりもライトに読むことができる。

0投稿日: 2015.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ肝心の内容は、今日日的には当たり前のそれほど深みのないものとなってしまったが、なによりフェティッシュな造本を楽しむだけでも購入する価値がある本。かさ高、軽量の本文用紙に、バンドへの愛があふれるサイケなレイアウト。祖父江さんの真骨頂だ。 ただ、やっぱりもうちょっと定量的な情報は必要かも……。

0投稿日: 2015.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ文字通り、グレイトフル・デッドの常識外れな運営からマーケティングを学ぼうという一冊。 事例はドットコム企業(アメリカのIT企業)ばかりで参考にならない。 でも、グレイトフル・デッドが時代を先取りというよりは、あえて常識外れなことをやって、それでも形を変えつつも今もバンドとして継続しているというのが素敵だった。

0投稿日: 2015.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログあまりビジネス書は読まないのですが、それでも読んでみると、 本書は、非常にユニークなマーケティングの本だなあと思えました。 バンドのグレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶんですよ? ともすれば、ちゃらんぽらんにすら思えるちょっとサイケなバンドにです。 そんなバンドがビートルズやローリングストーンズよりも儲けてしまったんですって。 はじめは、たぶん結果からひも解いて論理づけるとこうなったっていう 成功例なのがこのグレイトフル・デッドのやり方なんじゃないのかなと、 たまたまうまくいったんじゃないのかなと邪推してしまいましたが、 そこのところっていうのは実にどうでもいい問題であって、 読み始めるとすぐに、「ああこれは本当のことだ」と気づくような、 ベールに隠されていない、露骨ですらある真実の、 「仕事の仕方(作法)」っていうものが示されていました。 初めの解説に書かれていますが、 マーケティングっていうと、小手先の大衆操作みたいな、 あまりよくないイメージのものを喚起させられると思うのですが、 そうじゃなくて、要するに、ビジネスをしているこちら側のスタンスを変えていこう、 こういうふうにしていこう、そうすれば周囲はこう動いてくれるものだ っていうような、それも常識から離れていたり、 一見、自分たちの損になりそうだったりするのですが、 長期的に見てそのほうが自分たちの利益になったり、 そしてここが一番大事なように僕には感じられましたが、 自分たちの立ち居振る舞いが「自然」なスタンスなんです。 無理がないような、ビジネスの関係。 だからこそ、魅力と収益力にすぐれているのではないのかな。 素人ながらにそんな感想を持ちました。 なかでも、本書に出てくる「信頼は透明性から生まれる」っていう態度は、 僕は憧れるというか、好きだなあと思える考え方でした。 安心社会から信頼社会へを考えたときのヒントにもなりますよね。 そこにはやっぱり、透明になって見えてくる、いろいろな弱者的資質だとか、 タブー視されてきたような物事だとか、そういったものを直視して受けとめられる 度量と成熟加減が、みんなに求められるなあと思ったりもします。 なんだか、道徳教育が復活すると言われていますけれども、 道徳教育するならば、今言った部分のところが勘所なのではないでしょうか。

0投稿日: 2015.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ伝説のバンドをマーケティングの視点で捉えた本。著者のグレイトフルデッドへの情熱が半端でないことが伝わって来る。 これらの手法を誰もがそのまま鵜呑みにして成功するかは分からない。このバンドが伝説となり得たのは、様々な幸運が重なった面もあり、何より類稀な演奏センス、コンテンツメーカーとしての才能があっからこそ成し得たことだと思う。 しかし、あらゆるマーケティング理論は後付けだということを前提としても、この本にはニヤニヤしながら面白く仕事をする為のヒントが溢れている。

0投稿日: 2015.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ★自分の好きなこと(音楽)とファンを何より大切にする。そのために業界の常識にはとらわれない、ということだと思います。

0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログファンと直接つながり、コミュニティを作って交流、ライブの録音を認めてコンテンツを無料化、口コミで人気を高める…。ビジネスの常識にとらわれず、やりたいようにやってきたことが、いまでは最先端のマーケティングにぴったりと合致してしまった。時代を40年以上も先取りしていたバンド、グレートフル・デッドをビジネスの側面から読み解くと、「結果オーライ」という文字が浮き上がる。

1投稿日: 2014.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログロックバンド、ヒッピーとかサブカルチャーを通じてマーケティングを語ってるとこが面白ろくて読んだ。 こういうバンドとマーケティングを掛け合わせて本を書こうとした発想自体かっこいい。 もともとデットヘッズな人なら読んでて興奮するんだろうなー 著者のひとりにHubspotのCEO。日本では糸井さんの推薦。 ”Lessons from the Grateful Dead”というよりも、演繹的にマーケティングを解いてる感じ。 こういう説明の仕方の方が頭に入りやすい人には、とっても読み味がすっきりする本だと思う。 特に第二章、ファンについての内容。 気前が良くて、何よりも自分達のこと大事にしてくれる人を大事にして、良いと思うことをやって、大義はぶらさない、そんな性格が大事だと。 そうしたら着いてくる人たちも魅力ある人ばっかり。最近法人をひとりの人としてみる考え方を知ったけど、ビジネスでも、人間でも同じことかな。 そして最後のチャプターを書いたことに、著者の魅力を感じる。

0投稿日: 2014.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

グレイトフル・デッドというバンドがいかにユニークな活動をしてきたか。そしてそれは現代のフリーミアムやソーシャルメディアなどのマーケティング手法を先取りしていた、という話。ずっと読もうと思って後回しにしてしまったけど、出版されたタイミングで読めばかなり「おお!」ってなっただろうなぁ。

0投稿日: 2014.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログどこかで一度は目にしたことのあるマーケティング手法がグレイトフルデッドの活動を例に網羅的に紹介されている本。これといって目新しい気づきは得られなかったものの、読後感の心地よい作品だった

0投稿日: 2014.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ邦題は「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」。マーケティング本ということになっているけれど、そんな感じは特になく。非常に面白かった。(13/4/10)

0投稿日: 2014.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログビジネスパーソンでもなく、起業を考えているわけでもないので、コミュニティの中で生きていくときに、こんな方法論でコミュニケーションをとる道もあるという自己啓発本として読んだ。フリーもシェアも、時代に先駆け、そして支持されていたということは、人間関係にフリーミアムの下地はもともと充分あったということだろう。手段が日々更新されたとしても、変わらない考え方があるというのは、心強い。

0投稿日: 2014.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前のようにCDが売れなくなった時代。握手券付きCDもある種新しいマーケティングなのかもしれない。だが、このやり方には限界があるしまた違ったやり方に淘汰されるだろう。1960年代にこんな進んだことをやっていたバンドがあったとは。見習うべきことが沢山あるように感じた。

0投稿日: 2013.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルのインパクトに釣られて読んでみたものの、中身はイマイチ。 グレイトフル・デッドが行った革新的な試みの数々をマーケティングの事例に無理やりこじつけた印象。 音楽本、マーケティング本のどちらにしても中途半端。

0投稿日: 2013.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館 聞いたことがなかったのだけれども、グレイトフル・デッドにた小興味を抱く。 ルールを強く縛りすぎると、逆に狭い世界に閉じこもっていくのだろうと思う。 マーケティングの本!という気はしないけれど、読んでいて楽しい本。

0投稿日: 2013.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

それぞれが持ち場(各パート)でプロ(本物)であること。これがなくては、始まらない。その上で、見せ方で差別化したり、利権を握ることに力を注ぎ、競争するばかりがで成功ではないよ。むしろ親近感と信頼関係に重点をおきなさい。それが、この本全体で表現しようとしている『ゆるさ』とリンクしているのでしょう。

0投稿日: 2013.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドの活動スタンスを、マーケティング手法に置き換えて、読者に向けたアドバイス・提案に結びつけたビジネス書籍である。半ば強引にマーケティングに結びつけた内容の箇所も若干見受けられるが、ビジネスマンにとって少なからずヒントとなるような事柄はいくつか見つかるものと思う。 何よりもグレイトフル・デッドというバンドについて色々学べる事が楽しく、音楽好きの人も楽しめる一冊だと思う。 読後、無性にグレイトフル・デッドの音楽を聴きたくなりました。

0投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ比較的わかりやすい。 バンド自体は実は何でも良く、彼らのやったことを一般的な教訓に結びつけ、同様のことをやったcase studyをまとめているだけ。 分量は半分以下にできる。 30分で読むべし。 特に印象に残ったのは、自分たちが変わり者であることで、ファンが風変わりであることを奨励し、クリエイティブな、表現をする機会を提供するという部分。 差別化するという意味では重要。 一方で、core fun or universal funのどちらを選ぶのかがリスク。 また、時代性に左右される可能性。

0投稿日: 2013.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドというロックバンドがあります。 アメリカで1965年に結成されました。 音楽はロック、フォーク、ジャズ、ブルーグラス、カントリー、 ブルース、サイケデリック・ロックなど様々な要素を取り入れ、 ライブでの即興演奏を信条としているそうです。 本日ご紹介する本は、 ライブは録音OK、音楽は無料で聴き放題。 それなのに年間5000万ドルも稼ぐという グレイトフル・デッドというバンドから マーケティングを学ぼうという1冊。 ポイントは 「よそとは正反対」 とにかく、常識とは正反対なことを やっているにもかかわらず 売り上げは、多く上げている。 現代のフリーやソーシャルを、 昔から実践していた感じです。 「フリー」 ライブ録音OK、音楽はネット上に流れ 無料で聞き放題という、音楽業界の常識では 考えられないことをやっています。 収入はどこから得るかというとライブのみ。 音楽はフリーにすることで、見込み客を劇的に増やし、 ライブで大きな収入を得ています。 現代のフリービジネスに通じるものがあります。 「ソーシャル」 とにかく個人的なつながりを大事にし、 ネットなどで、バンドの近況やライブ情報など 積極的に情報を発信しているバンドです。 3つのビジネスモデル ①専門化 ②コストリーダー ③密着型 でいうところの、③密着型にあたります。 現代のソーシャルビジネスに通じるものがあります。 「バラエティ」 普通、バンドは音楽のどこかのジャンルに属するものです。 ロック、フォーク、ジャズ、ブルーグラス、カントリー等 あらゆる要素を取り入れているバンドは他にはありません。 好きだからできることでしょうが、 あらゆるジャンルを取り入れることは相当な努力の 積み重ねが必要だったと思います。 変わり者にアピールできるものを提供し、 それを積み重ねて行く姿勢に好感がもてました。 一般的なビジネスにも活かせる考え方だと思います。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このジャンルの文章の目的は、読者を説得し、自分の主張を広めることだ 文章を書く作業の出発点は、メッセージの明確化である 「チャンスは心構えのあるものを好む」「偶然は、準備の整った実験室を好む」 文章は初め方と終わり方が難しい「始め」=読者を引きつける 「終わり」=読後に残る印象 抽象的な概念をわかりやすく伝えるための方法=①比喩 ②具体例 ③引用 「とにかく書いて、あとで直す」=あまり気をつかわず一応書き上げ、あとでチェックする 「始めなくてはできない」=完全でなくてもよい。そこから文章は成長していく 新しい発想は「考え続けることによって生まれる」 自分自信との対話を通じて、文章を成長させることができる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ 1 メッセージこそ重要だ 2 骨組みを作る1-内容面のプロット 3 骨組みを作る2-形式面の構成 4 筋力増強―説得力を強める 5 化粧する1-わかりにくい文章と闘う 6 化粧する2-100回でも推敲する 7 始めればできる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆マインドマップ◆ http://image01.wiki.livedoor.jp/f/2/fujiit0202/b1dd53fd50bbb2ff.png

0投稿日: 2013.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログどこまで意図をしてとった戦略かは分からないが、結果として上手くいっている彼らのビジネスは、ネットワークテクノロジーが普及した今に応用できそうなところがたくさんある。 筆者の2人の他、表紙のデザイナーや挿絵の写真を手掛けた人など、みんながグレイトフル・デッドのファンだというのが滲み出ていて面白い。

0投稿日: 2013.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドというひとつのバンドをベースにマーケティング、特にソーシャルマーケティングについて説明しているのはとても面白い。 彼らにとっては"ファンにとって何が大事か"を徹底的に追求していった結果が、意図せずして先見性のあるマーケティングを生み出すことになったのかもしれない。ただ、良くも悪くもありきたりなことが書いてあるだけ、という印象も拭えないかも(笑)

0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ一年くらい前に買って、ようやく読みました。読んで感じたのは、やはりフリー(無料)は最強、ということ。自分も無料コンテンツを(これが無料で読めるなんて、と思ってもらえるようなものを)増やそうと思います。あらためて自分が進むべき方向を指し示してもらった気がしました。

0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ2013年5月1日読了。糸井重里も邦訳の刊行に寄与したという本。内容はタイトルの如し、ヒッピーカルチャーを牽引したバンド「グレイトフル・デッド」、爆発的なヒット曲も持たず(私は1曲も知らない・・・)華美なルックスも持たない彼らが多くのファンをひきつけ今も愛され続ける理由はその「マーケティング戦略」にあった!という話。・・・数年前ならいざ知らず、本書中でも取り上げられているがアップルやグーグルのような会社が高い業績を上げている今、かつデッドというバンドへのイメージ・愛情が乏しい私のような読み手が読んでも「ふんふん、なるほどね」と受ける衝撃は小さく思えた・・・。「常に変化し続ける」「失敗を恐れない」「プロセスを公開し、失敗すらストーリーの一部にする」「お客さんに感動して楽しんでもらう」「無料で価値あるサービスを提供し、お客さん自身に体験を広めてもらう」など、デッドの実践した手法は全てつながっているなーと思った。

0投稿日: 2013.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ洋楽に結構疎いので、グレイトフル・デッドというバンドは知らなかったが、先明的な音楽活動を行っていたんだなあと思った。音楽を囲い込んで中間業者が利益を奪い、ついには街に音楽が消えてしまった邦楽とは真逆だよな。やり方を見習わないと邦楽の未来は暗いよね。

0投稿日: 2013.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログバンドとマーケティング、どちらも自分の興味がある内容であったので両方の意味で楽しめた。内容はよかったのだが、本の手触りや紙の質、表現方法(レイアウトとかフォントとか)が気に入らなかった。ざらざらする紙は苦手です。

0投稿日: 2013.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ類書の「グレイトフルデッドのビジネスレッスン#」の方が、内容もまとまっており、奇をてらったデザインや書面構成ではないので読みやすい。 デザイン重視なのか、書体・赤文字など読み進めるのが辛かった。文章もいまいちまとまりに欠けており、章タイトルと中身の関連も薄く感じられる部分がしばしば。 ビジネス書として一冊読むなら前述の方がオススメです。 デザインやインパクト、ワクワク重視ならこちらも有り。

0投稿日: 2013.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドのビジネススタイル(興行)が現在注目されるフリーミアムというビジネススタイルだよって話。 ヒッピーがインターネットの出現によって身近になった感じかな。結果、時代を先取りしたということ。これからの音楽ビジネスはデッドのようになるだろうし、実際に実践してる人達もいる。また、音楽以外のビジネスについても同様のことが言える。既成概念にとらわれず緩く自由な取り組みによって事業が成功するよ。デッドのようにね。って事かしら。 本は丁寧で装丁もユニーク。僕もデッドヘッズだったらもっと楽しめたかな。

0投稿日: 2013.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログひとつのビジネスモデルとして、とても興味深く読んだ。ファンたちに自由にライブを録音させて、それが宣伝とファンとの信頼関係を深めることに繋げる、、フジロックもそうですが、お客さんが自主性を持ってファンでいてくれると成功しますよね。そのためには、本質が良くないといけないのが絶対といえますが。笑。ロックフェリーもそうなりたい。

0投稿日: 2013.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドというバンドは、この本で初めて知った。 でも、読み進めていくうちに、ダンシング・ベアーズという単語が引っかかった。 これって、もしかして、あの熊? 読み終わって、ググってみたら、やっぱり、私の思った通り、 サイケなカラーリングの踊るクマのステッカーの画像。 あたし、このステッカー持ってるよ、乗馬のお手入れBOXに貼ってあるよ‼ 知らずにグレイトフル・デッドに触れていたことにびっくり。 内容は、ひとつひとつのテーマが簡潔に書かれてあって、とても読みやすかった。 できれば、うちの職場のお偉い方にも読んでいただきたい…。 私が納得できたのは、変わり者でいいじゃないか、という言葉。 昔から、ちょっと変わってる、と言われ続けていたのでね…。 変わってるからこんな本を手にとるんだ、と作中で言われて、ハメられた気分になった(笑)

0投稿日: 2013.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログジェリー・ガルシアを中心に結成されたグレイト・フルデッドは、筋書きのない即興演奏をライブで延々繰り広げる(ということはそれだけ曲の構成能力とそれに耐えられるだけの演奏能力を持ってる)バンドで・・・云々というバンドとしての側面には馴染みはあれど、デッドヘッズ(ファン)間の関係や物販、ライブ運営など、その周辺がどうなっているのかというのは、ほとんど知らなかった。 グレイトフル・デッドのライブでは、録音することを禁止しておらず、それらの音源は営利目的でなければ自由に流通させていいということになっている。それらが流通する一方で、ライブアルバムは売り上げをあげている。 こうしたモデルをオープンソースソフトウェアと比較してみたり、ファン同士の強烈なつながり(ヘッズというだけで、ある程度のイデオロギーが了解される)を、近年のSNSを駆使したマーケティングモデルの先駆けとしてみたりという、グレイトフル・デッドの歴史と新手のマーケティングモデルの両方が一度に学べるお得な一冊でしょう。 でもね、グレイトフル・デッドがやってることって、きっとシンプルで。気取らず、サービスへのアクセスコストを下げて、誠実さを伝えるってことなんだよね。

0投稿日: 2013.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読んでから、朝の通勤の曲がグレイトフル•デッドになった。そして、iPodにグレイトフル•デッドが増えてきている。 60年代、70年代ものでも、今聴いて新鮮。バリエーション豊かで飽きない。まさに、それがグレイトフル•デッドのマーケティングなのだ。 グレイトフル•デッドは、 新しいことを生み出しているが、それは、自分たちの音楽を客に喜んでもらうための手段だったにすぎない。目的がそこからブレなければ、慣習や常識などに囚われることなく一番良いと思われる方法を選択できるのだ。 当たり前に行われていることに疑問を持つこと、目的を正確に定めること、そして努力を惜しまず前進することを教えてもらった。 勇気が出た。そして、ハッピーな気分になった。

0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドがやっていたマーケティング手法は当時は型破りだったけれども、まさにネット時代にぴったりのお手本になるよ。という本。フリー戦略とかアフィリエイトとかコミュニティとかパブリシティとか。最近のマーケティング手法の原型が見えつつ、大事なことは彼らと彼を応援していたファンが凄く楽しそうだ。というところが最大のお手本なのかも。

0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ著作権フリー、口コミ、ファンと直接つながる。 現在のマーケティングのお手本を40年前から実践していたとはすごい! 刺激ある1冊。

0投稿日: 2012.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログFreemiumという言葉を学びました。 特に印象に残ったところ P223 ブランディングを厳密にしすぎると、 クリエイティビティを窒息させてしまう。

0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこれだけ流行に逆らって成功しているのであれば紹介したくなるのも頷ける。 ビジネス面への応用の記述は牽強付会な気もするが、気軽に読んで、気の持ちようとして捉える分にはいいかな。

0投稿日: 2012.12.12 powered by ブクログ

powered by ブクログビジネスでは全く新しいビジネスモデルを作り競争分野が少ないところにいかないと成功しない。1960年代にこんなに革新的なビジネスモデルを作るとは先見性の名がある。昔からこんなことを考えていたというのはあるけれどそれを実際に適切なタイミングで実行することが出来ないと成功することは難しいのだろう。

0投稿日: 2012.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ同じことの繰り返しをいろんな角度から考察した内容。 マーケティングの戦略もwebやSNSを活用したアドバイスが多く、新時代のマーケティング手法を模索した形といえる。著者がグレイトフルデッドのファンいわゆるデッドヘッズであることから、文章も敬愛に満ちており、読んでいて楽しい。

0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ実はこの本を読むまでグレイトフル・デッドを知らなかった。読んでみて今のソーシャルマーケティングを40年前から実践していたことが述べられている。本の内容としてはソーシャルマーケティングの方法論的な部分がみられるが、それ以上にグレイトフル・デッドというバンドに興味を持てたのが収穫だった!

0投稿日: 2012.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ米国のロックバンド、グレイトフル・デッド。彼らのビジネスモデルを検証し、彼らの戦略から学べることが非常に多いと指摘する。 レコード販売ではなくコンサート収入を重視し、コンサート会場での録音を許可してファン同士の交換を促す。つまりフリーミアムやシェアといったビジネスモデルの先駆けとなっているわけだ。 また直接チケット販売を行い、熱心なファンには優先的に良い席を割り振るなど、CRMも実践していたのだ。 ただ彼らのやり方をそのまま真似てもダメだ。自分たちの顧客を第一に考える、これが本当に学ぶべきことだろう。

0投稿日: 2012.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ勉強不足でこういうバンドがあったことを知らなかったのですが…。「レコードでなくライブで稼ぐ」「録音OK」「テープシェアOK」「チケット直販」など、他のアーティストと一線を画す活動からマーケティング戦略を学ぶ、というもの。装丁は派手ですが、中身はなかなか面白い。「ライバルがマネできない、ではなく、あきれてマネをしようとしない」という『ストーリーとしての競争戦略』のロジックそのものを実践しています。

0投稿日: 2012.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログコンテンツはリアルコミュニケーションが主流になるということを何年も前から実践し、コンテンツビジネスの結果として未来のカタチを築いたグレイトフルデッド。学べるものは大きい。

0投稿日: 2012.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ軽い読み物として読了。グレイトフルデッドがいかにデッドヘッズと呼ばれる熱狂的なファンコミュニティを形成し、 ライブによって稼ぐモデルを作りだしたのか、ということが本人自身がデッドヘッズであるという著者によって語られる。 グレイトフルデッドはその全てが後から見ると戦略的でありながら基本は自分たちが音楽を楽しみ、 共に楽しんでくれるファンを大事にするという想いが通底している。 直接リーチし、熱狂的なファンを作り出す仕組みを作るという非常に今日的なソーシャルマーケティングの題材として、 ここまでフィットすることは正直驚きだが、基本的にはマーケティンヅ本でもグレイトフルデッド本でもない。ベストセラーとして売れるのはまぁわからないでもないけど再読する愉しみはないかな。

0投稿日: 2012.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ表面的でつまらなすぎる。理論的な裏付けが欲しかった。それでも原著は学部生卒業論文レベルの取組み意欲という点では、評価できるが、訳者の音楽的な常識のなさにはがっかりした。たぶん「アルマン・ブラザーズ・バンド」とは一般的に「オールマン・ブラザーズ・バンド」とカタカナ表記されるものと同一と思われる。

0投稿日: 2012.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログマーケティングの本として捉えると、新しいことはほとんど何もないですが、45年も前から、Grateful Deadがとってきていたアプローチの斬新さには、やはり驚きが。 本としては、企画の勝利という感じ。 個人的には、こんなにアメリカン・ロックが好きだったのに、Dead Headsにはならなかった自分がちょっと残念。

0投稿日: 2012.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ資本主義社会、大量生産・大量消費時代の悪い面に対するひとつの答えを提示していると思いました。個人的には、グレートフルデッドのやり方もさることながら、ベンチャーキャピタルの抱える問題点を現代の状況に合わせてうまく解決しているYコンビネーターの話が一番印象に残りました。

0投稿日: 2012.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログアナログな時代に行われていた、ネット時代的マーケティング手法の原型の数々。それは、純粋に楽しんで欲しいという、バンドのマインドの現れなのかもしれない。グレイト、グレイトフル・デッド。

0投稿日: 2012.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ読める下地がようやくできた気がするので読んでみた。 幾分かグレイトフルデッドに強引に結びつけてるきらいはあるけど、他の本で取り上げられてるような、マーケティングのエッセンス的なものはちゃんと説明してくれている気がする。 多分読みやすさを重視して具体例や議論はあっさり目にしてあるっぽいので、むしろこの本をスタートにしていろいろ読み進めていくのが良さそうな気も あと、多分同時期あたりに流行ったっぽいフリーミアムあたりの議論は、何を有料化の基準にするかで、なるほどなぁと思う部分が多かった とりあえず、著者さん達の他の著作は読んでみたい&グレイトフルデッドはちゃんと聞いてみなきゃ

0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ40年前にグレイトフル・デッドのマーケティングはNEWでSHAREでOPEN!グレイトフル・デッド流マーケティングはこのインターネット時代にこそ合致する。しかしながら彼らは商売を意識して、ライブ録音の許可、ロゴの改変許可、レコード会社の排除をして来た訳ではない。ただ聞いてくれるファンのために、という信念に基づいていただけなのだ。 マーケティング手法を真似することは出来ても、成果を出すためにはグレイトフル・デッド同様、揺らぎない信念が必要なのだろう。

0投稿日: 2012.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなくソーシャルとかフリーとかシェアとかの新しいイマドキなマーケティングはインターネットの普及によって実現した、みたいな感じで思っていましたが、そんなことはなくてまだコンピューターが真空管で動いていた60年代から、やってる人はやっていた!って本です。ってことはイマドキ・マーケティングはテクノロジーの問題ではなくて人間の問題ってことなんだと思います。 バックトゥヒューマン!考えてみればハーレーダビットソンとかラーメン二郎とかってホントに強いブランドはホントに強いLOVEで成立してますよね。

0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログソーシャル戦略?企業戦略?のような本を最近よく読んでいますが、言っていることは、概ね同じですね。 でも、その概要的な部分を詰めて、実施している内容はすべて違う(当たり前ですが)。その企業、今回はアーティストが提供出来る価値が違うのだから。 本書は、グレイトフルデッドというアメリカのロックバンドがどのようにビジネスとして成功したかの事例書です。そこから現在の生活者と企業の結びつきについて解説してくれる内容となっておます。 最も重要だと感じたのは、ブランドの取り扱いとユーザーへの譲渡の仕方という部分でしょうか。 本書では、チケットは直接販売する。自分達で提供する価値が変わらないものは直接販売する。しかも、直接販売することで最も応援してくれているユーザーに付加価値を提供出来るということ。 ただ、グッズなどユーザーが斬新なアイデアを提案出来るものはライセンス管理として、自由な販売を認めている。 この新しい価値を生むか生まないか、ユーザーが喜ぶことは何なのかを突き詰めて、選択•実行出来ているところが素晴らしいですね。 あとは、やはり提供しているコンテンツへの自信が根底にはあるのだと思う。 戦略書ではあるのですが、ユーザーへの根本サービスは何なのかを考え抜くことを教えられます。

0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログいまさら、デッドについては公言する必要はないと思う。 この本はブック・デザインが素晴らしい! シェアやフリーという考え方に繋がる内容や彼らの活動が装丁から伝わってくる。 やっぱりRockはカッコよくないと!

0投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログライブ中の撮影や録音OKとか、ライバルや利用する者をも尊重して取り込むなど、彼らの真摯さや気前の良さに触れたら皆ファンにまわり広がるんだろう光景がありありと感じられる。 誰もが真似できるわけではないが、「何を無料で提供するか」「最高を保つためテクノロジーを駆使しているか」など明るく原点に立ち戻るきっかけが潜んでいる。 そして何より「もっと陽気にSNSを活用してもいいんだ」と思った。

0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログビートルズやローリングストーンズと同時代に活躍したロックバンド、グレートフルデッド。彼らは何十年も前から「フリーミアム」や、ファンのロイヤリティーを高めるような施策を常に実践してきた。本書は彼らが行ってきたファンとの関係構築、プロモーション、そして自分たちの「ブランディング」を紹介しながら、その手法が現代でも(現代だからこそ)有効であるということを最近の企業の事例を交えながら、教えてくれる一冊。広告業界というよりは企業のマーケティング担当者向けのような気もするが、そうでなくても面白く参考になる一冊。そして何よりもコズフィッシュによる装丁がかっこいいのです。アーティスト本みたいだもの。

0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ”フリー”で”シェア”なビジネスマーケティング。無料コンテンツをシェアするという、一見新しいマーケティング手法は70年代にこのロックバンドが実践しいたという話。やっぱり西海岸&ヒッピーカルチャーの根は広く深いんだなあ、と驚くことに。 コンテンツの公開とその自立的流通を認めることでファンが市場を作り上げる、AKBのやり方にも似たものがあるのは興味深い。 ジョジョのスタンドにもグレイトフル・デッドっていたけど、あんまりよく覚えてないなあ。

0投稿日: 2012.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ一応ビジネス本として真っ向からデッドの歴史を分析しているが、とは言えやはり、デッドの魅力を語ったファンからの賛辞として読むべきでしょう。 まぁしかし、分かりやすいし面白い。

0投稿日: 2012.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった。他人と違うことをやるのが成功の道とは言え、初めは勇気がいるだろうなー。本書を読んでいる間に本のタイトルを思いついた。

0投稿日: 2012.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログWebやコンテンツ制作に携わってる人からしたら、新鮮に感じることはほとんどないかな。ゆくゆくはどうなるか分からないけど、コンテンツ・マーケティングを考えていく上で、初心に戻りたいときに気軽に読める本かもしれない。それにしても、この手の本や記事を読むたびに、仕事に活かせられたらって思うけど、現場はなかなか厳しいんだよねぇ…。

0投稿日: 2012.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は糸井さんの強い思いで日本でも出版された。 本書に書かれている、いわゆる社員や顧客をメンバーの一員とみなし、性善説に基づき自由を尊重し、草の根的にブランドを浸透させる方法は一つの成功パターンとして素晴らしいことかと思うし、世の中全体がこのような性善説の上に成り立つことを切に思います。 一方で上記とは異なる世界・ビジネスもあるかと思っていて、売り上げや利益を優先しているところも少なくはないはず。そのへんのギャップが存在してしまうことを認めて、それ以上の行動を起こせない自分がいることを痛感してしまう一冊。

0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ1章 ユニークなビジネスモデルをつくろう 2章 忘れられない名前をつけよう 3章 バラエティに富んだチームを作ろう 4章 ありのままの自分でいよう 5章 「実験」を繰り返す 6章 新しい技術を取り入れよう 7章 新しいカテゴリーを作ってしまおう PART TWO THE FANS ファン 8章 変わり者でいいじゃないか 9章 ファンを「冒険の旅」に連れ出そう 10章 最前列の席はファンにあげよう 11章 ファンを増やそう PART THREE THE BUSINESS ビジネス 12章 中間業者を排除しよう 13章 コンテンツを無料で提供しよう 14章 広まりやすくしよう 15章 フリーから有料のプレミアムへアップグレードしてもらおう 16章 ブランドの管理をゆるくしよう 17章 個人事業者と手を組もう 18章 社会に恩返しをしよう 19章 自分が本当に好きなことをやろう

0投稿日: 2012.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログコミ二ティの創造そして自由化、コンテンツの無料、SNS(ない時代から)の最大活用→ファンをコントロールしない→イイものは自然発生的に広がっていくから。結果として残るのは年間5000万ドルを稼ぐ脅威のバンド。

0投稿日: 2012.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフルデッドって名前は日本じゃあまり知られてない。有名なのは曲よりグッズかな。カラフルでかわいいクマとか骸骨の絵のやつ。自分も何度曲を聴いてみてもあまり好きになれなかったのは、演奏が上手でもないしヒット曲も無いし作曲もほとんどしないから。でも、それでも60年代から生き残れている理由は商法が独特だから。曲はコピー自由とかファンが一体となってライブを作り上げるとか、マイノリティを受け入れる姿勢とか、双方向のコミュニケーションとか、今のSNSやAKBに繋がるような話ばかり。すごい参考になった。また曲聴くのをチャレンジしてみようかな。 以下のキーワードに少しでも興味持ったらオススメ。 ・ヒッピー、西海岸、ヘイトアッシュベリー ・60年代、70年代の洋楽好き ・ソーシャルメディア ・著作権改悪 ・変人、マイノリティ ・マーケティング

1投稿日: 2012.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログたまたま、読んでる時に、デーモン小暮閣下の大大大ファンという人から彼らのライブの話を聞いたんだけど、なんかかなり重なる気がしました。

0投稿日: 2012.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ(ひとこと感想) あるロックバンドの活動が、常識にとらわれない、自分たちのやり方を見出すことにより、ビジネスにも活かされることを知り興味深い。 (ココがよかった!!) ・広まりやすくしよう 彼らのコンサートは、自由に録音ができる。しかも録音専用のブースまで用意してある。一見、バンドにとっては不利な行為だが、かえって、彼らの音楽が広まり、新しい顧客をライブに呼び寄せる広告になる。 ⇒フリーの原点がここにあったのか! ・真の姿を隠そうとしない! ライブでは台本がないので、彼らはよくミスをする。そして、平気で途中で演奏をやめて、またはじめからやり直すこともある。しかし、ファンはそれを理解しライブの一体験として受け止めている。 ⇒企業でも偽りやごまかしは、世間の非難にさらされしまう。過ちを犯したら認めること、隠そうとしてはならない。 ・社員に自由を与えよう ・常に新しい実験をしよう などなど

0投稿日: 2012.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ今日成功を収めているビジネスは、おおむね、新しい技術や複雑な製品改良によるものというより、これまでとは異なるビジネスモデルによるもの レンタルチェーン店とオンラインDVDレンタル、カーシェアリングとレンタカー、ネットオークションとガレージセール、グーグルの検索広告とヤフーのバナー広告、iPod/iTunesとMP3プレイヤー、成功したビジネスはそれぞれの業界の常識をひっくり返すことで、自分たちに有利な競争の場を作った 印象的な名前を付ける 実在の単語で異なるスペリングを試してみる。googleはgoogolから、Flickrはflickerから よくある名前を「ABC順配列」で変えて新しい名前を思いつく方法 yogurt→gogurt

0投稿日: 2012.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

マーケティング本としては読んだわけじゃないけど、さらっと読める本。 ヒッピー文化やそれに近いものをかじったことがある、興味がある人なら、さして驚くほど目新しいことが書いてあるわけではないような気がするので、逆にまったくこういう文化や音楽に関わりを持たない人が読むとどう思うのか興味がある。 「最先端のビジネスの誕生の影にヒッピーとドラッグあり」と糸井さんはいうけれど、ヒッピーはさておき、ドラッグがなければデッドのようなビジネスは成り立たないのか、というと、そういうわけでははないと思う。 むしろ、マス規模やメディアによる宣伝では効果は得にくい、そんなことに薄々気づいているいまの日本人ほど、そして若い人ほど実践(無意識にしろ意識的にしろ)しやすいのではないかな。 それが糸井さんがいう「上を向いて歩くのはいいけれど、上をめざしてばかりというのは、どうもちがうみたいです」「横へ向こうへ、前へ後ろへ」ということなんじゃないかと。 2010年の本だけど、奇しくも震災後にはそれがより重要視されている気がするのがおもしろい。 マーケティングについての発見というより、新しい道を歩んだらどうだろう、の心構えか気づきの本という風に読めた。

0投稿日: 2012.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ「グレイトフル・デッド」のライブは録音オッケー、ファン同士が自由に交換する。それでもライブに行くファンが後を絶たないのは、毎回演奏する曲が違うから。次も、その次もまた行きたくなる。無料で広まったテープを聴いて、ファンはぐんぐん増える。生のライブにはかなわない、音楽が好きな人はそれを知っているから、たとえ無料のテープがあろうともライブに足を伸ばす。 まさにフリーとシェアの先駆け。 そんなバンドが1965年から存在していたことに驚きです。 そこから見えてくるマーケティングとは、「会社や製品がどういうものであるかを決めてくれるのは、ファンのコミュニティだ」ということ。 マーケティングの本としては、同じことを何度も繰り返し書いていて、その情報も特に目新しいことはなかったけど(フェイスブックやツイッターを活用するとか、口コミは大事だとか)、「グレイトフル・デッド」の音楽は聴きたくなりました。 CDを売るための決められたプログラムなんかじゃない、常に「ハプニング」だという「グレイトフル・デッド」のライブ。行ってみたい。 本の中身のデザインもおもしろかった。

0投稿日: 2012.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ装丁がまず良い! このビジネスモデル、70年代に実践していたなんて素敵!当時はそれを、ビジネスモデルだとか思わずに、バンドとファン両方にとって良い方良い方を選んでたら、こうなった、て感じかもしれんけれど、そこが良かったんやろね。 我がの欲ばかり追うとダメなんですよ。

0投稿日: 2012.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ実はなかなかの良書だと思います。 現代のマーケティング(?)を語る上で無視出来ない本です。 これだったのか…と思わされる内容もあって改めて読んでいて楽しめました。 Deadが好きでも興味がなくてもおもしろい本じゃないかな。

0投稿日: 2012.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログデッドにハマったのはここ10年足らずだ。 もちろんその存在は中学生の頃から知っている。30になる手前の頃に知り合ったバンドマンが、彼らの奏でる楽曲に多大な影響を与えていたデッドの話を熱く語るのに触れ、自発的に聴くようになった。 図書館にあるデッドのアルバムを借り、iPodで聴く。そんなことが10年ばかり続いている。 彼らがハッカー文化に影響を与えていること、というより連鎖、派生するハブとなっていること、そのコミュニティの存在については実はあまり興味はなかった。興味はただその音楽のユニークさ。心地良さ。 この本を店頭で見かけて、「?」と私も思った。パラパラ眺めて、「確かにそうだ」と思った。ファンは離れない。 こっそり録音されたライブテープはファンの間でこっそりやりとりされるのが通常だが、自由に録音、やりとりでき、コミュニティを通じて音源は散り、興味を持ったらライブに足を運ぶ。チケットは直販のみ。 これって、昔からある自主制作の世界じゃん。 オープンソース、ハッカー文化について時代とともに辿りながら、2012年にデッドに行き当たる逆経路。やっと私の中で一緒になった。

0投稿日: 2012.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログそっかー、といった印象。今の仕事の役にたつかな、という期待もあったのだけれど、すぐに実践できそうなのはなかった。私の読み込みが甘いのかもしれないけど。 著書の中で何度も述べられる新しいことをしよう!精神は常に持っていたいけど、受け入れてくれる相手のことも考えたい。だから無難になるんだよ!ってそういえば書いてあったかも。笑 マーケティングと同時に経営論でもあった感じ。 読みやすいけど、好きなことを仕事にしよう!っていう熱い感じが馴染めなかった。 好きでもなんでもないことでも長年やってくと愛着が湧いてくるのが仕事、という考え方なので。 たんに自分の好きなこと、やりたいことがわかんないだけなんですけどね。

0投稿日: 2012.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ無料で売る。 録音させる。 ファンが勝手に、何かを作ってくれる。 だんだんとそういう社会になっていきそうだよなぁ。 何にお金を払うかという、消費は、 今やステータスとなってきている。 消費で「自分」を語る人間が増えていくだろうし。

0投稿日: 2012.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクロググレイトフル・デッドというバンドをご存じだろうか?「え?知らない?」ご心配なく。私も知りません。1960年代にアメリカのサンフランシスコで生まれたバンドだ。ビートルズやローリングストーンズと同じくらいの歴史があり、アメリカではとても人気のあるバンドだ。実際日本人のほとんどがグレイトフル・デッドを知らない。ヒッピー・カルチャーの代表格である彼らは、ヒット曲がそんなに無いにも関わらず熱狂的なファンがおり、その人たちは「デッドヘッズ」と呼ばれる。レディーガガのリトルモンスターのような物だ。 彼らはなぜそんなに熱狂的なファンがいるのか、そしてなんで彼からマーケティングを学ぶのか。本書は糸井重里がアメリカで発売されたばかりの英語の原作を日本人に読んで欲しいという事から彼による監修・解説で発売された。本書はただのロックバンドの過去の栄光を称えた本ではなくマーケティングの本である。 グレイトフル・デッドが行った斬新なマーケティングが数々あるが、その一部を紹介したい。基本的にミュージシャンは音源であるCD(昔はレコード)を販売して収入を得ようとする。そしてその音源を売るためにツアーを行う。しかし彼らは違う。ライブで観客たちに録音することを認め、さらにその録音を無料でファン同士で交換・譲渡する事を認めた。この結果多くの人がグレイトフル・デッドに触れライブは一年中満員になり、ライブで何億ドルも稼いだ。 このマーケティング手法は今の日本の音楽事情と何も変わらない。YouTubeなどで無料でPVを公開し、ライブで集める。インターネットが普及する以前からアナログでこのマーケティングを行った彼らは凄い。消費者をエヴァンジェリスト(広めてくれる人)にしている。 他にも多くのマーケティング手法を説明しているが、残りは読んでからのお楽しみ。今までマーケティングが苦手だった人にぜひ読んでほしい。

0投稿日: 2012.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨年の話題本を遅ればせながら。 結成から40年以上に渡ってカルトな支持を集め続けるグレトフルデッドが、時代よりずっと早くから、すでに「ソーシャルメディア的」だったという事実。YoutubeもFacebookもない時代から、ファンがライブを録音してシェアすることをバックアップし、ツアーについて廻るグッズ行商人にロゴ使用を許可し、ライブチケット販売の中間業者を排除して、直接ファンに売る。自分たちのメディアを創って、自分たちのことばでファンに直接語りかけて、ファンをエヴァンジェリストにしてしまう。 一番だいじなのは、目的と手法が表裏一体だったことだろうな。彼らは、何よりもまず音楽を通じて、いまある現実や常識にアンチテーゼを投げかけて、よりピースフルでフラットでハッピーな世界を希求したかった、そのために手法はおのずと「そうなった」。結果的にそれがマーケティングとしてすぐれていたかどうかは、そんなに彼らの意に介すことではなかったかもしれないね。 彼らのライブで撮影されたアーカイブ的写真がたくさん使用されているのだけど、本当に幸せな体験を共有している空気が伝わってきて、微笑ましく、ちょっとうらやましくなる。 私の好きな古い広告コピーで、「すべきだと思ったから、した。せずにはいられなかったから、した。でも、させられたことは、ない」というのがあるのだけど、この本を読みながらずっとそのコピーを思い出し反芻していた。

0投稿日: 2012.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログマーケティングのことはともかく、家に帰ったら間違いなくグレートフル・デッドの動画をネットで探していることでしょう。ロックファンの1人として、名前は知っているものの曲を知らないこの大御所のことが好きになってしまいました。

0投稿日: 2012.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ常識にとらわれないことはいいこと。ビジネスにおけるマーケットでは数字やトレンドに飲み込まれてはいけないですね。参考になりました

0投稿日: 2012.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなバンドがあるの知らなかった。この人達と比べると今の日本のビジネスモデルが、とても古く感じるなー。内容は、それほど深くないけど、楽しく読めて面白かった。

0投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ結局のところ、いかに顧客と真剣に向き合いその望みに応えていくか、ということに集約。そういう観点ではスタンスは昔も今も変わらず、現在はSNSが発達してよりやりやすくなったということかと。FREEでSHAREでLOVE&PEACEな21世紀のビジネスモデル。

0投稿日: 2012.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

グレイトフルデットがファンを獲得し現在の地位を築いた成功例を紐解きながら、ビジネスに応用できるエッセンスを抽出して紹介するスタイルの一冊 1960年代〜70年代が彼らが最も人気を博していた時代と思われるが、その時代にライブで録音OKのスタイルを貫いていたのが信じられないくらい先進的 彼かからすれば先進的かどうかなんて事は考えてもなくて、ただ純粋に自分たちがファンだったら嬉しいこと、という観点を念頭に置いて様々な試みに取り組んだんだと思う マーケティングという言葉に少なからず嫌悪感を覚えてしまうのは、ユーザーの利益と企業利益が相反している状況で、なんとかユーザーを誘導、もしくは洗脳しようと画策する施策がマーケティングである、というようなイメージがあるからだと思う でもグレイトフルデットのマーケティングは企業利益とユーザーの利益が綺麗に一致している、もしくはベクトルが限りなく近い そういう意味においてはマーケティングの神髄とは、使い古された言葉ではあるがwin-winの関係を前提にした持続可能な取り組みに他ならない 自己の利益のためには、他者の利益がある そして他者の利益は純粋なものであるべきで、企業の論理が潜むような建前的なものであってはならないと思う ま、理想論としては上記のようなことを考えながら読み、具体的に取り組める内容も散りばめられていて、1章ごとに要点が端的にまとめられているので、必要に応じて何度も読み返しやすい構成 その他の良い点としては、ビジネス書としては類い希なほど本のデザインが秀逸! 置いておくだけでも絵になる一冊

0投稿日: 2012.05.12