総合評価

(27件)| 13 | ||

| 7 | ||

| 5 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ震災時の報道資料。いわば新聞社のBCPに関する実録であり、大変勉強になった。街がなくなったと書く記者の心情には、心動かされた。

1投稿日: 2020.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

市政だよりに掲載されていたのを見て図書館で借りた震災文庫。 河北新報と各記者が、東日本大震災発生時にどう考え、どう動いたのかを詳細に綴った一冊。自分たちも被災しているのに被災者に情報を届けるために必死に闘う記録は後世、語り継ぐべきだと思う。 記事見出しを「死者」とするか「犠牲者」とするかの葛藤は、壊滅した現場を歩いて取材した地元紙ならではの配慮で、感銘を受けた。(「第3章 死者と犠牲者のあいだ」) また、若い女性記者が原発爆発後に福島を離れたことについて、記者としての使命感と自分の弱さの落差に絶望して記者をやめてしまう話には心を動かされた。あのときは皆が放射能という見えない敵に怯えていたし、会社からも避難指示が出ていたのだから、そこまで思い詰めないで気持ちを切り替えて頑張っても良かったのではと思うが、彼女にはそうできないくらい後悔、葛藤があったのだと想像する。(「第6章 福島原発のトラウマ」) その他にも配達中に犠牲になった販売店の方の話、物資不足の中でも新聞発行に奔走する河北新報社の想い、被災者の気持に寄り添うことを基本姿勢として衝撃的なスクープ写真の掲載を見送る話、震災1ヶ月後の社内アンケートでわかった記者たちの「苦痛」「感激」などの心の声など、心に深く残る内容。

2投稿日: 2019.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

一枚一枚めくっていくたびに、涙がこぼれそうになった。喉の奥が熱く、ひりひりし、目頭が熱く、じりじりした。情景が浮かぶようだった。 武田真一さんの、ボタンを押す手が震え、志津川支局の渡辺龍さんらの安否が確認できない、という文章を読んで、ぞわぞわと背中に怖気が走った。ただ電話が繋がらないだけなのか、動けないから繋がらないのか、流されたから繋がらないのか、生と死が垣間見え、きりきりと胃が痛む。 ーー津波が来た! 地獄だ! その題名を見た瞬間に、絶望が訪れて、ウッ、とうめいた。わたしは経験していないけれど、アレは多くの人々にとっての地獄だった。ユーチューブやニュース番組で何度も繰り返し報道された。黒く大きな濁流は瓦礫から何からを押しやり、詰め込み、のしていく。 荒浩一さんにかかってきた深沼販売所の奥様からの電話。息子は配達に出かけ連絡が取れず、夫は店の片付けのために逃げ遅れた。半狂乱となって泣き叫んでいる、とあたり、誰もが泣き叫びおののくしかなかったその瞬間がありありと浮かんだ。 空撮が災害時には一番良いのだそうだ。どこの被害が一番大きいのか、被災状況はどのくらいなのか、そういった情報が一挙に獲得できる。 だからこそヘリコプターをチャーターしての空撮が必須なのだけれど、あのとき河北新報社がチャーターしているヘリコプターを扱う会社が被災し空撮ができないとなって大変だったとあった。 インターネット、テレビ、ラジオ。みな電気と電波で動くもの。すべてが遮断され、頼みの綱は紙媒体。新聞。河北新報社が新聞を配布したからこそ、被害の大きさを知ることができた者も大勢いる。新聞がなければどれほどの規模の地震だったか、被害状況なのか、何もわからない。 現場取材班に関しても、被災地に向かうも交通網が遮断されており取材ができないもどかしさ、無事に帰ってくることができるかの不安、それらがないまぜになっていたと記載され、向かうことすら一苦労、だが事実を知って広めなければならず、大変だなと思った。 比較的電話よりメールのほうが通じやすかった、とあり、事実、メールはたまに入ってきたけれど、電話は全く繋がらなかったことを思い出す。 気仙沼市の被災状況に関する記事が、とてもつらかった。開口一番、墓場だ、と書かれたその文章。すべてのものが破壊されつくされ、それはこの景色がこの先しばらくずっと続くことを物語っており、陰鬱とした空気を醸し出す。 また、ようやっと空撮できる機会に恵まれ、その写真を撮る際に、とても直視できなかったという部分。ファインダー越しでないとまともに見れなかった、と。被災が広範囲すぎて、何もかもが信じられなかったであろうことがうかがえる。 南三陸町の被災状況に関する部分も。海岸線は二キロも先のはずなのに、漁具に巻き込まれた車の数々、無表情のままの町民たちとすれ違い、きょうだいかも分からぬがランドセルを背負った学生と中学生らしい学生が手を繋ぎ黙々と歩む。壊滅、以外の文字が、思い浮かばない。 シャッターを切る最中に涙があふれ、それを知られまいと食いしばるカメラマン。 とても、つらい。 死者、万単位に。 犠牲者、万単位に。 どちらがより、つらくないと思われるだろうか。 死者、という文章のほうが、分かりやすい。 ただ、まだ死んでいない、生きている人たちに、絶望を植える言葉だ。 だから、河北新報社、宮下拓さんは、犠牲、と書いた。 翌十四日の朝刊に於いて、犠牲者、と打ったのは、河北新報社ただ一社であったという。 感情論でぶれすぎた、と宮下さんは社内調査で語ったというが、だからこそ良かったのだと思う。冷静ではいられないのが、震災なのだから。個人的には、犠牲、のほうが、ほっとする。 冒頭に書いた深沼販売所の件が、ここに来て復活する。利府にあるグランディ21が東北随一の遺体安置所になったことは記憶に新しい。 子供らと共に奥様が訪れ、遺体の確認をする。 冒頭で読んだ、泣き叫びうろたえる様を思い出して、目頭が熱くなる。 ただ一部、気になる点があった。 女性たちが飯炊き女のようにアコギに利用されていた点だ。 山形支部だかの、浦響子さんにやらせましょう、と言った加賀山という人物に辟易した。 この点において誰も言及しておらず、ハァ?となった。 男尊女卑とかそういう問題でなく、女性に対して、他人に対して、【やらせましょう】と言い切った点が解せない。 勿論、炊き出しには人数が必要だということも理解できるが、そんな風に人を使うなと言いたい。 ********** ここからは、個人的なめも。 震災のあの日。わたしは地元仙台にいた。まだ大学生だった。卒業まで後少しというところ。そんな折、あの大地震が起こった。 夜中過ぎ、寒くてたまらず、わたしは最寄りの学校から車中泊に移行した際に、カーナビのラジオだったと記憶しているが、それが、一時間ごとに、死者の数を増やしていったのを聞いた時には絶望しか浮かばなかった。 ーーで死者百人、という報道のその一時間後に、ーーで死者二百人、またその一時間後に、ーーで死者三百人、という報道を聞いたとき。 自分がその光景を見たわけではないのに、涙が止まらず、脳裏には見てもいないのに連なる死体の想像が溢れ、眠るに眠れずにいた。 感じた心は人により違い、わたしは上記のようにただ震えていただけだったけれど、まだ寒さをしのげた。しかし、あのとき、津波に流されながら生きることに必死だった人や、建物の中にも入らずに震えるだけだった人もいる。 荒浜での死体に関してはデマだったと後ほど知ったけれど、それを知るまでは恐ろしさしかなかった。実際、多くの方々が亡くなっている。事実でないが、現実ではある。 最初に揺れてから三十分以内くらいは少し繋がり、そのあとまったく通じなかった。母とも連絡が取れず大変だった。メールで家に帰宅する旨を伝え、母やきょうだいを待つ時間はじりじりしたものだった。 幸い、きょうだいと共にいたため、最寄りのコンビニでごはんを買おうと思い立ち、長蛇の列をなすコンビニに入り込んだと記憶している。 パン、おにぎり、お弁当、お水、お茶。そういったものはかけらも見当たらず、まあそれは当たり前なのだけども、それならばと、日持ちのしそうなクッキーやビスケット、牛乳がなくとも栄養は多少とれるであろうと踏んでコーンフレーク、アクエリアスやポカリスエットなどの飲料水、山中などでは糖分があると良いと言われるのでチョコレートなどを買い込んだ。 この買い込みがあったおかげで、わたしたち家族は電気が通じる三日後まで飢えを知らずに済んだ。 夜、ほかに空いているコンビニがないか、母と共に歩き回った。星がとても綺麗で、ああ電気がないとこれほど空は美しいのか、と思った。そのときの写真でも撮っておけば良かったと今更ながら思う。 今ならスマートフォンで山のように証拠写真のごとく撮影し、そのときの情景を胸に秘めたろうに、あのときはただひたすら、これは現実なんだろうかとぼんやりするしかなかった。 三日目の夜、いやもうあのときは深夜に近かったろうか、近所に銀行があり、非常灯らしいものがともったのを見て、電気がついたのか!?とスイッチを押したときの明るさ。 あのときの安堵は、これから先いつまでも忘れられないと思っている。 ぶわっ、とエアコンが作動し暖かさに包まれ、メールもざくざく通じ始めた。電話も繋がり、ほっとしたのを覚えている。 ***** https://www.news-postseven.com/archives/20110405_16576.html?PAGE=1#container http://www.2002rifu.net/miyasta/shinsai.htm https://kioku.library.pref.miyagi.jp/onagawa/index.php/ja-menu-item-search.html?action=detail&uniqid=58110000005436

2投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変な状況で苦労した、という話だが、引用される記事がひどい文章で、安い演歌歌手リサイタルの司会者みたい。日頃の修練が足りないと、こういう時にむき出しになるようだ。

2投稿日: 2017.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

個人的な話になるが、この本を読み終わった5月3日は、28年前朝日新聞阪神支局襲撃事件の起こった日だ。当時学生で物を書く仕事に憧れていた私には、とても衝撃的な事件だった。中でも銃撃された記者が「指はあるか!」と叫んだという逸話が忘れられない。命の危険にさらされても、なお書くことへの執念は捨てない、その記者魂に圧倒された。 河北新報という名は2013年4月、横浜の日本新聞博物館で初めて知った。震災報道を伝える展示会が開かれていて、その紙面が掲示されていたのだ。生々しい紙面、そして震災の日も発行されていたことへの驚きで、息を吐くことしかできなかった。 この本に描かれた、紙面の裏にあった葛藤は想像以上だった。「紙齢(しれい:新聞の発行日数)を絶やさない」ことへの執念。組版基本サーバーのディスク装置が倒れ、制作が危ぶまれたが、新潟日報に紙面を作ってもらえるようになる。2004年の中越地震を経験していた新潟側の呼びかけで、2006年から有事には強力する協定が出来ていたのが役立ったのだという。このことが象徴するように、人と人との繋がりが震災後の河北新聞を支えていく。編集局、記者ばかりでなく、販売店など、新聞に関わるすべての人々を描くことで、新聞のもつ底力をより大きく感じた。 一方で記者たちの被災者に対する思い、人間らしい弱さや苦悩も生々しく胸に迫る。ヘリで空撮を行っているカメラマンの目に映る、学校屋上に非難した人々の作った「SOS」の文字。助けてあげられず「ごめんなさいね、ごめんなさいね」と言いながら写真を撮り続け、その写真の報道で助けになれればと祈っていたというが、現実は厳しかった。その人々が救出されたのは1週間後、その間ほとんど食べ物もなくスティックシュガーをなめていたという。その事実を後日知ったカメラマンは、自分の仕事が役に立っていなかったと苦しむ。 ここに描かれている記者や編集局の人々も被災者だ。水や燃料・食料不足の中、極限の状態で新聞を作っている。編集局と記者たちの温度差を感じた報道部次長が、アンケートを行い、その苦悩が明らかになる。精神も体力も限界の中で報道するという使命と、被災者に役立っているのかという無力さ。その狭間で葛藤する人々の言葉を細やかに拾い上げたことで、彼らの姿が浮き彫りになり、まっすぐに響いてくる。 河北、という言葉は「白河以北」という意味で、「白河以北一山百文(白河より北は荒れ地ばかりでひと山百文の値打ちしかない)」という侮辱的な言葉への反骨精神からなるという。東北人らしい粘り強さ、やさしさを持って、これからも紙齢を絶やさずにいて欲しいと心から願う。

2投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んでいて、何度も涙が出てくるのを必死にこらえた。 自室で読んでいたら、それこそどうなっていたのか わからない。 「大震災」後の3月28日にやっと故郷の宮城に 入ることが出来て、そして、そこで目にした 「光景」は一生忘れないだろう。 今でも、「自分に出来ることは何か」を模索しながら 生きている。

1投稿日: 2015.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災(そして原発事故)被災地の新聞が被災当日からいかに報道・取材・発行に取り組んだかが描かれている。彼ら自身も被災者。あるべきものがない中で、報道のあるべき姿が逆に浮かび上がってきた。いろんな部署を紹介しているので(記者だけが頑張っているわけじゃないので当然だが)読み物としてやや散漫な感もあるが、目配せがきいているとも言えそう。久しぶりに本を読んで涙腺が緩んだ。通勤時に読んだのは失敗。

1投稿日: 2015.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ東北の新聞社の震災後における初動を描いた記録。 初動において、安否確認をして、情報収集をして、それを発信する――というプロセスは、国交省や自衛隊等の対応機関に類似していると思った。 じっさい、新潟日報との協定だとか、それを踏まえたデータ送受信訓練を一か月前に実施していたことだとかは、先日国交省の東北地整から公開された『災害初動期指揮心得』にも書かれていた「備えていたことしか、役には立たなかった。備えていただけでは、十分でなかった」というくだりに通じるものがある。 また、土地勘のある記者を派遣するという指揮もさることながら、後方支援の重要性、とりわけ総支局間での応援だとか、「おにぎり隊」の活躍も印象的で、そうした後方支援や兵站だってチームのためにとても重要、というムードを作りだし共有することが、精神衛生上も大切だとも学ぶことができた。 さらに、単純に、被災直後の人々に最も欲されるものとは「情報」であると、改めて認識。 (とくに、デジカメ・スマホ時代の写真のプリントの尊さと同様に、)ネット・TV時代の新聞の尊さが、3.11後に改めて明らかにされた、と思う。 「アナログメディアの重要性」という指摘もあったがまさにそのとおり。 そして何より、あのころの動きがこうして(しかも発災わずか半年で!)まとめられ出版された貴重な記録に、リスペクトと感謝を抱かずにいられない。 しかも、何度も涙腺が緩んだほど、正直な感情に大変満ちた、この記録に。

1投稿日: 2015.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ震災からもう4年になる。 震災復興に関わる仕事をしている会社にいるとは言え、やはり震災の記憶は徐々に風化する。今も故郷に戻れず避難生活をする人々のことを忘れる。 だから新聞を読んだり本を読んだりして、また思い出す。 この本は、河北新報が震災とどう向き合い、どう報じたかを記録したドキュメントです。 河北新報と言えば、以前の印象はただの保守的な地方紙でしたが、震災以降はちょっと変わりました。一番驚いたのは、以前はどちらかといえば原発推進派と言ってもいいくらいの姿勢でしたが、震災以降は明確に脱原発にシフトしたことです。 大きな企業が少ない東北の経済にとって、東北電力はやはり大きな存在です。 河北新報がそれに抗してどこまで脱原発を貫けるのか、注目しています。

1投稿日: 2015.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ東北地方6県で展開する地元密着型の地方紙にとって、あの東日本大震災はどのような影響をもたらしたのか。 当時の社員のアンケートをもとに再取材・再構成したドキュメンタリータッチというより集まった事実を淡々と記述した飾らないスタイルに好感が持てた。 東北の地名で分からない部分が多いのと、新聞業界の役職名・役割がいまいち理解できていない点、一部冗長な記述(なぜか同じ内容を2回繰り返しているところがいくつかある)が気になったが、あまり東京では伝えられていない情報など気になった。震災発生直後より時間が経過してからの方が大変だったこと。報道しても助からない命・何もできない事に対する葛藤は計り知れないと思った。報道に関わる多くの人の人生を根本的に変えるだけの破壊力のある出来事なんだとあらためて痛感した。

1投稿日: 2015.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ震災に関しては十人十色の意見や考え方があるんだろう。 震災から4年近く経つが節目の日を除くともう全国紙や全国ネットで震災が報じられることは殆ど無い。 これを“風化”というのだと思う。 あらためてメディアは何のためにあるのか問いたい。 視聴者や読者が食い付くネタを並べ、視聴率や販売部数を伸ばすこと、そのものが目的になってはいないか? 河北新報の関係者はそうでは無かった。 そして自らにも問う。 いざという時、お前は悩むのか?走れるのか?と。

1投稿日: 2015.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自社も被災したにもかかわらず、新聞を発行し続けようとする河北新報の地元紙としての使命感。その戦いの記録。 宮城県の死者が万単位になることが分かったときに、新聞の見出しの文言を「死者」にするか「犠牲者」にするかで悩み、ただ一紙「犠牲『万単位に』」とした河北新報。それは被災者に寄り添うと決めた地元紙ゆえの苦悶。 石巻市上空のヘリで飛んでいると、小学校の屋上に「SOS」の文字を発見したカメラマンは、写真を撮り続けることしかできない。救助の手を差し伸べたいけれどもそれができない無力感。 それでも、この写真が新聞に載れば速やかな救出活動が行われることを期待していたが、後に明らかになった事実によると、このとき屋上で助けを求めていた人たちのところに医療チームが到着したのは1週間後だった。その厳しい現実に苦しむことになるカメラマン。 人々が津波にのみ込まれる様子を捕らえたスクープ写真の掲載を取りやめる。被災者とともにあると決めたことが、心の葛藤を生むという現実。 過酷な状況下に置かれた記者たちの葛藤に心揺さぶられる。そこはまさに戦場のようであった。 発災後、被災地で起こっていたことを再認識するためには良質なノンフィクションだった。 「あなたは頑張れと言うけれど、わたしたちはもう頑張っている」という被災者の言葉が心に痛かった。

6投稿日: 2014.11.02新聞の役割って…、ホント普段気づきませんが…。

最近、大手新聞社の歴史的記事責任についての事案がありましたが、この本を通して新聞の役割を改めて認識させられました。この新聞社およびその関係者が出会い、経験した事柄は、もう2度と起こってほしくはないですが、これによって彼らが得た教訓と後世への知恵は何事にも代えがたいです。今改めてあの震災の直後、またしばらく後に起こったあの地方を基盤とする新聞社が体験した人との交わりとつながりを追体験しました。

4投稿日: 2014.10.20 powered by ブクログ

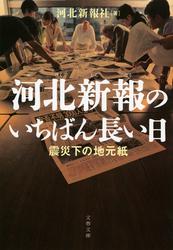

powered by ブクログ【あの日――彼らはそれでも新聞を出し続けた】自らも被災しながら取材を続けた記者たち、倒壊した組版システム、被災者から浴びた罵声……彼らは何を思って新聞を出し続けたのか。

1投稿日: 2014.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ東日本大震災で大きな被害を受けた仙台に本社を置く地方新聞の河北新報社。3月11日の地震の直後から、その翌日の号外発行に始まり、その日以来の被災者に寄り添う報道の様子を伝えるノンフィクション。毎日当然のように私たちの手許に届く「紙の」新聞がいかに貴重なものであるか改めて認識を新たにさせられます。その裏側には取材、編集、印刷、配送、配達など様々な部署の人たちの仕事にかける情熱やプライドがあることを再認識しました。電子版も便利ですが、やはり「紙の」新聞はいいと思います。

1投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ仙台に本社を置く河北新報は、東日本大震災で壊滅的な被害を蒙った。沿岸の支局は津波に呑まれ、安否不明の記者も続出。本社のコンピューターが倒れ、紙面制作の機能を失う。「それでも新聞をつくらなければならない!」この絶対命題を前に、彼らは何を思いどう行動したのか。“新聞人”たちの凄絶な闘いの記録。

2投稿日: 2014.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ仙台に本社を置く河北新報は、東日本大震災で壊滅的な被害を蒙った。沿岸の支局は津波に呑まれ、安否不明の記者も続出。本社のコンピューターが倒れ、紙面制作の機能を失う。「それでも新聞をつくらなければならない!」この絶対命題を前に、彼らは何を思いどう行動したのか。“新聞人”たちの凄絶な闘いの記録。 単行本発売当時から読みたいと思っていたものの、いつの間にか文庫が出ていました・・・月日がたつのは早いものであの震災から3年以上たつんですね。震度5弱の地震に恐怖は感じたものの特別被害にも合わなかった私は、当時は気仙沼などの被災地の映像をTVで見ては震えがっていたものの、正直今はその感覚も薄れ遠い話になっていました。でもこの本を読んで、そんな自分を強く恥じました。被災者にとって復興はまったく終わっていない。目にしないからといって忘れて良いわけでは決してない。小さくても、何かできることをやらなければと思いました。 記者たちの葛藤や決意が伝わってくる文章ばかりで何度も涙がこぼれた。当たり前のように享受しているTVやネットの情報がなくなったとき、何としても新聞を出す!と頑張ってくれた河北新報の行動は、どれだけ被災者を力づけたことだろう。悲惨さだけでなく、人の温かさや絆も伝える紙面に胸が熱くなりました。放射能の恐怖も抱えながら取材を続け、地元に寄り添ったメディアは数少ないと思います。迷いもありながら伝えることを選び、今も伝えてくれる彼らに最大の敬意と感謝を。これからも地元紙の誇りを持って頑張って欲しい。

2投稿日: 2014.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ震災発生から3ヶ月後のアンケートを元に作られた本。 読んでいると、じりじりとしたものを感じる。 生活インフラが破綻するということ。そして大変な時は誰も責めないということ。頑張ろうって言われても頑張れないということ。 ただ、生きるということの奇跡を考えてしまう。 生きている人は悩むけれど、生きていなければ悩むことすら出来ない。 そして、生きていれば、ご飯が美味しいとか、暖かい場所で休めるとか、そういうことで幸せを感じることは出来る。

3投稿日: 2014.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ先ず、震災当時の悲惨な映像が思い出され涙した。 次に、被災者に情報を届けようとする河北新報社社員たちの努力と葛藤に目頭を熱くした。 そして、地元住民に寄り添う地方新聞社の大切さに気付いた。 私たちは、多くの情報から自ら判断し行動している。情報が突然に絶たれたなら、私たちは自らの立ち位置すら見失い身動きできなくなってしまう。現在人にとっての情報は、水や電気・ガスと同じく無くてはならないインフラの一部と言える。 過日の東北では地震と津波により電力と共に情報も途絶え、救助を求めることも救援の手を差し伸べることもままならなくなった。そこに情報の光を射したのが地方紙河北新報の取材・編集・印刷・輸送・販売の総力を挙げた献身的努力だった。 全国紙は被災地の惨状を伝え、援助の手を集めることが大きな使命であり、被災地の地方紙は被災者の立場に立ち、励まし、希望の光を被災者に投げることが使命であることを知った。 こう書いては申し訳ないが、これまでローカルな記事に面白みを感じず地方紙を蔑んでいた。しかし本書を読んで地方紙の意義を知り、地方紙には全国紙と競うのではなく地元住民に寄り添って、特色のある紙面で益々発展してほしいと思う。 震災から3年が経ち、原発報道すら頻度が低下した昨今ではあるが、被災地はまだ震災と闘っている。一日でも早く傷が癒え、復興されることを祈念する。

1投稿日: 2014.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

仙台の地元新聞「河北新報」の記者たちが、東日本大震災の中でどのような経験をし、東北の人達をどのように励ましてきたかを記したノンフィクション。それを通し、あの大震災の中、ジャーナリズムの役割とは?意義とは何だったのか?を問い直してくれる。 もちろん答えは無い。でも、答えのない問題を提起してくれるのがノンフィクションなのだろう。 現場にいる記者たちは、自分たちも被災しているために自社制作で新聞発行できなかったのだけど、提携を結んでいる新潟日報の手を借りて、3月11日当日夜の号外、翌日3月12日朝刊を発行した。地元以外の人間からしたら、全国紙があるんだから、無理に地元紙が頑張って発行しなくても、、、と思ってしまうのだけど、地方新聞記者には彼らのプライドがあるのだ。 それに、被災した人達にとっても、「河北新報が無事なら自分たちもふんばれる」という安心感を与える上でも重要だったのだろう。地震の翌日くらいからラジオや全国紙は福島第一原発の報道メインになっており、宮城・岩手被災地で今何が起こっていて、何に困っているかを中心に知らせてくれるメディアとして、河北新報だけが頼りだったらしい。 そしてこれは結果論だけど、地元新聞だからこその親近感・気遣いの感じられる記事が紙面に載っていたため、全国紙とは異なる視点で、後世への歴史記録媒体として貴重なものとなった。 とはいえ、その場で懸命に取材していた現場記者たちは、困っている人たちを直接助けてあげられないことの無力感を、ずっと感じることになる。 ・ヘリコプターで空撮取材中に、石巻の小学校屋上で避難した人達がSOSという文字を書いているのを見つけても、何もできず泣きながら「ごめんなさい」と謝る姿。 ・福島支局の記者が、原発近くから避難せよという指示と、今こそ取材すべきじゃないかという使命感との狭間で葛藤し、新潟へ避難したり福島に戻って取材したり何度か行き来した後、一度でも現場から逃げた自分を許せず、会社を退職したというエピソード。 ジャーナリズムの無力さを感じさせられることも、この本には記されている。 報道とは、何が起きたか・何が起きているかを、今暮らしている人に伝えること、そして後世に残して未来の人達の役に立てること。 この本を読んで、新聞記者という仕事の尊さ、そして苦労や苦悩をいくらか知ることが出来たような気がする。

1投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ一昨年、ロンドンオリンピック終了後に半ば観光気分で訪れた東北。当時は震災から1年6ヶ月が過ぎ、震災関連の情報はほぼ全く報道されなくなっていたので、そこそこ復興しているものとばかり思っていましたが、現地に着いてみると復興などとはほど遠く、ガレキや潰れた車などの鉄材がそこかしこに残り、何もない荒野や鉄骨だけになった建物が散見される光景がそこにありました。 そのありさまにショックを受けると同時に、“数字がとれない”(=“金にならない”?)という理由のためか、今まだ傷跡が残る過去の事柄を無視して流行ものばかり追いかける報道機関に対し、虫酸が走るほどの怒りを覚えました。 それ故に、全国紙が3.11ぐらいにしか東北に目を向けなくなった中で、現地の報道機関として被災地、被災者と寄り添い続ける河北新報社のあり方には感動すら覚えます。美談だけでなく、報道と救助の狭間における苦悩などを余すところなく書き連ねているところに真摯さが感じられ、それがまた胸を打ちます。 今月は震災から三年を迎え、一時は震災関連の報道もなされましたが潮が引くようにそれは消えゆき、他の話題に飲み込まれてしまいました。文庫版のあとがきにある編集局次長の誓いの言葉――被災地が新しい未来を手に入れるまで、責任ある報道を続けること――を、全国紙の記者どもに叩き付けてやりたい心境。情報の消費速度が速まってきているからこそ、情報を取り扱うプロが残すべき情報を残すよう努めて欲しいと願うばかりです。

5投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ震災の時は東京にいた私ですが、生後2ヶ月の息子と初めての育児に追われる中で、かなり情緒不安定になっていました。この本を手に取ったということは、あの時、被災地はどうだったのか、今やっと落ち着いて読めるところまできたと言うことなんだと思います。 やはり、心の奥底にある不安定なところにダイレクトに訴えかけてくるので、かなり泣きそうになりながら読みました。あの中で、時に迷い、時に苦しみながらも、彼らが必死になったというこの記録は価値あるものだと思うのです。 新聞のあり方、メディアのあり方とともに、仕事とはなんなのか、働くとは何かという問いも突きつけられる気がします。

1投稿日: 2014.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログあれから3回目の「311」が訪れ、4年目が始まっています。それと前後して、印象的な本が何冊か文庫に落ちてきていたので、再読がてら何回かに分けて。個人的にハードカバーから文庫に来る際一番嬉しく思うのが“+α”の要素があることです。特にノンフィクション系は後日談的な加筆がなされてることも多く、こちらもそんな“オマケ”がありました。 東北に根差した地元新聞・河北新報の、震災の日々を綴ったルポルタージュ、ハードカバー版と図書館で出会ったのですが、当時、何かに急き立てられるように読み進めたのを覚えています。 徹頭徹尾「被災者に寄り添う新聞」であることを貫きながら、様々な視点での多重的な現地の取材状況が丹念に、当事者としての視点からも積み重ねられていて、重く心に響いてきます。 焼け跡が存在しない“焼野原” 何も無いところから立ち上る“生の臭気” 空撮カメラマンの“後悔” 福島配属であった記者の“懊悩” 一つ一つの“出来事”が全て、圧倒的な現実として、迫ってきます。決して正解を一つに集約することのできない“現実”として。情報を伝えるという事、事実を伝えるという事は、ジャーナリズムの本質なのだと、そんなことをあらためて。 “われわれは皆被災者だ。誰かを責めることはするな。” ただ単に記事を書くだけが新聞の仕事ではない、情報を可能な限りに正確に伝えることが公益なのだ、と。そして、30年前の教訓を伝えきれなかったのではないかとの忸怩たる思いと、次の30年後に備えるために伝えていくとの、との覚悟の模索が、痛いくらいに伝わってきました。 ん、伝えていく使命と責任は報道機関だけに背負わせていいものではないのだろうと、「自助、共助、公助」との言葉を思い出しながら、考えさせられた、そんな一冊です。

13投稿日: 2014.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ近年、新聞社をとりまく環境はとかく厳しい。ジャーナリズムが劣化したとの声が聞かれ、じっさい、販売部数の減少には歯止めがかかっていない。しかし、いざとなったときに頼れるのは、やはり新聞なのではないか。本作を読んで、その想いをいっそう強くした。まず、新聞社自身が被災者なのである。被災者の心に真に響いてくる紙面をつくることができるのは、被災した当事者をおいてほかにいないであろう。しかし、そのような新聞を製作することは、非常に困難な作業でもある。本作で語られるエピソードの数数は、これまであまり想像したことがなかったが、なるほどたしかに大変なことばかりである。たとえば、東日本大震災においては、広範囲・長期間にわたってライフラインが寸断されている。それは新聞社にとってももちろん例外ではなく、予備電源こそ持ち合わせているが、近年の原稿製作における基本トゥールであるパソコンすら、満足に使うことはできない。さらに、記者たちの食事をどうするかという問題もある。そのようなことには考えが到らなかったので、驚きであったが、こういうことまで想定しておかなければ、緊急時の報道はなかなかうまくゆかないということだろう。原発の報道など、震災時に批判を浴びた報道も多かったが、その裏側では血の滲むような努力が続けられており、じっさい私自身も、情報が錯綜するなか、新聞で秩序だった情報が入手できたことは非常にありがたかった。製作者には、改めて頭の下がる思いがする。今後新聞の未来がどういったものになるのかまったく見当がつかないが、本作で描かれたような熱い情熱をもった記者たちの存在だけは、いつまでもありつづけてほしいと願う。

2投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「河北」という名称に、そんな信念がこもっていたとは。 震災下の未曾有の状況で、休むことなく取材活動を行い新聞を発行し続ける誇りと葛藤。 ヘリでの取材中に救助を求める被災者を発見したものの、何もできない無力感に苛まれる記者たち。 先日読んだ石巻日日新聞の本では、休むことなく「印刷した」新聞の発行を続けている河北新報(だったと思う)をうらやむシーンがあったが、その裏では途方もない苦労と人々の強い協力体制があったことがわかる。 また、地域密着の地方紙であるという矜持も。 新聞というメディアの底力を改めて認識した次第です。

1投稿日: 2014.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログいまだ被災地のや被災者の心に深い爪あとを残し続ける東日本大震災。本書は地元紙であるは河北新報社が『その日』からどのようにして新聞を作成し、輸送し、読者のもとに新聞を配達したのか?そのクロニクルです。 この本は甚大な被害を日本にもたらした東日本大震災。地元紙である河北新報がいかにして震災のさなか、取材をし、被災している人たちへ新聞を届けたか、という彼らの手による手記であります。 いまだに復興が進まないさまに苛立ちを覚えることと、あの惨禍の中で新聞社の社員としての機能を果たそうとする記者や、倒壊したシステムを復興するスタッフ。 出来上がった新聞を、瓦礫が散乱してしてまともに走れない道路の状態である中、販売店に新聞を届けたトラックの運転手。さらには地震やその後に発生した津波で店主が殉職したり、もしくは販売店そのものが流されてなくなっていたりというこれまた尋常ではない状況の中、全社、さらにはグループ企業一丸となって、新聞を発行するという気概が文章の中からにじみ出てくるかのようでした。 しかし、この本を読み進めて、自分の地元、郷土に対する愛着のなさ、というのも浮き彫りになってきて、被災した方には本当に心から哀悼の意を捧げますが、いざ自分の身にこのような災害が降りかかってきて、それでも 『ここにいたい、これからもこの場所で自分は生きていくんだ』 もしくは 『何が何でもここの復興に全力を尽くすんだ』 という気持ちになれるか?という問いを自らの裡に語りかけても自信を持って 『いうまでもない、もちろんだ!』 と言えないな、ということが分かりました。 だからこそ、東北の各地で被災した方々の 『それでも自分たちはここで生きていくんだ』 とある種の『覚悟』をもって生きる彼らの姿を雑誌や新聞、テレビやインターネットの動画サイトで見るにつけ、こういうものは残念ながら自分にはないものなんだということを思い知らされるとともに、 『地元紙として被災者に寄り添っていく』 という河北新聞社の取材に対する姿勢と、それを後方支援で支えたスタッフ。読者へ新聞を届けるんだという職業意識の高さには非常に胸を打たれました。 おそらく、自分だったら確実に他のところに逃げているでしょう。それこそ、何もかもなげうって。そして二度と後ろは振り返ることはないのであろうと思います。 たぶん、この文章は見る人によっては反感を覚えたりするでしょう。僕もこれに関しては反発を受けることを覚悟の上でしたためておりますがそれが自分の本音の部分であるのであえてこれを公にすることにします。 ですが、今だから、今だからこそ彼らの記録は胸にとどめておきたいと切に思っております。それは僕の偽らざる本音です。

2投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログあの東日本大震災当日にも号外を発行し、翌日以降も休刊することなく、情報を発信し続けた地方新聞社の壮絶なドキュメント。何としてでも新聞を届けようと全社一丸となって困難に立ち向かう姿が仔細に描かれている。 紙面を作るために奔走する記者たち、沿岸部支局から届けられる手書きの記事をリレーする記者たち、どうにかして被災地の現実を伝えようと危険を冒す記者たち、或いは後方支援に徹したおにぎり班の女性社員や山形支局の社員…被災地の販売店の支援、ロジスティクスの確保… 自分の住む地域では、東日本大震災の翌日から数日、全国紙の配達が途絶え、これだけの大災害であれば仕方が無いかと諦めていた。一週間に及ぶ停電で情報源はラジオとインターネットだけ。ある時、インターネットを検索していたら、河北新報社が号外、朝刊、夕刊までもホームページにPDFファイルを掲載しており、新たな情報源として活用させてもらった。このドキュメントの中にも描かれているが、情報を途絶えさせないという使命から日曜日にも夕刊を発行していたのがすごいと思った。 文庫化にあたり、文庫版のあとがきが追加されている。

5投稿日: 2014.03.08