総合評価

(33件)| 5 | ||

| 8 | ||

| 13 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

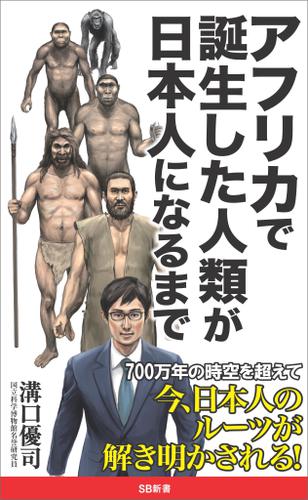

powered by ブクログ(「BOOK」データベースより) 私たち日本人は、どのようにして生まれたのか―700万年前に最初の人類である猿人がアフリカで誕生し、さまざまな淘汰を繰り返しながらホモ・サピエンスへと進化し、ついに人類が日本列島にたどり着くまでの壮大な物語。日本人の起源についてはさまざまな説が論じられているが、本書では形質人類学による最新の研究結果を基に、日本人のルーツの謎に迫る。 ▼本書の構成 序 章 日本人の顔と欧米人の顔は、なぜ"同じではない"のか? 第1章 猿人からホモ・サピエンスまで、700万年の旅 1 人類と類人猿の間にある一線とは? 2 1000~700万年前、最初の人類がアフリカで誕生した 3 美食の猿人は生き残り、粗食の猿人は絶滅した!? 4 猿人と原人、双方の特徴を持つホモ・ハビリス 5 原人はアフリカで誕生し、アフリカを出た 6 謎のホビット、ホモ・フロレシエンシス 7 ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、同時代を生きていた! 8 十数万年前、ホモ・サピエンスがアフリカで生まれた 第2章 アフリカから南太平洋まで、ホモ・サピエンスの旅 1 北京原人が現代中国人になった、わけではない 2 人類はいつ、どのようにしてアフリカを出たのか? 3 ホモ・サピエンスがヨーロッパにたどり着くまで 4 南下したホモ・サピエンスは、どのようにしてオーストラリアに渡ったのか? 5 シベリアからアラスカへ、渡ったのは氷、それとも海? 6 最後の未開拓地、南太平洋の島々 第3章 縄文から現代まで、日本人の旅 1 日本列島にホモ・サピエンスはいつ頃やってきたのか 2 最初に日本に来たホモ・サピエンスが、縄文人になったのか? 3 縄文人は、いつ、どこから日本列島にやってきたのか 4 背が高く、顔が長い弥生人 5 弥生人は、いつ、どこからやってきたのか 6 日本人はこうしてできた! 7 弥生から古墳時代へ、そして現代へ おわりに

0投稿日: 2019.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この書籍では、アフリカで誕生した人類か如何に進化し、アフリカをで、ヨーロッパやアジアを経由し日本や南米の最南端の地までの話。

0投稿日: 2019.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ国立科学博物館 2015年7月7日(火)〜10月4日(日) 生命大躍進 −脊椎動物のたどった道− 「猿人がアフリカで誕生し、さまざまな淘汰を繰り返しながらホモ・サピエンスへと進化」した過程が、展示のポイントの一つです。 この本を読んだことを思い出しました。 本書は、それプラス「日本列島にたどり着くまでの壮大な物語」 もう一度読みたくなりました。 〜 〜 〜 〜 ☆ 〜 〜 〜 〜 ☆ 〜 〜 〜 〜 「アフリカで誕生した人類が日本人になるまで」 考えれば考えるほど、なぜ? と問いたくなるテーマです。 2012年1月から放送中の NHK TV番組 「ヒューマン なぜ人間になれたのか」も 面白いので、これからも見逃せないね。 <放送予定 総合テレビ> 第1集 旅はアフリカからはじまった 2012年1月22日(日) 午後9時00分〜 第2集 グレートジャーニーの果てに 2012年1月29日(日) 午後9時00分〜 第3集 第3集 大地に種をまいたとき 2012年2月19日(日) 午後9時00分〜 第4集 そしてお金が生まれた(仮) 2012年2月26日(日) 午後9時00分〜 2011/11/20 予約 2012/2/4 借りて読み始める。 2/14 読み終わる。

1投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ昨日、読了 本としては退屈だったけど、知りたい話がわかった つまり、結局は、残ったものから推理しても、在ったもののことはよくわからん、ということは、当然そうなんだけども その近況だけ知れたのでオケー

0投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類はどのようにして生まれ、日本人はどこから来たのかという疑問を以前から持っていたが、あまりにも壮大なテーマだけに手を付けられずにいた。たまたま図書館で見かけた本書は、入門として最適であった。10万年前にアフリカで誕生した人類が、ネアンデルタール人などの他の猿人と同時期に存在しながら生き残るまでの概略、そしてその人類が紅海のルート、およびシナイ半島のルートを経てアフリカを出、ヨーロッパ方面、およびインド、東南アジア方面へと別れ、更にそこから南方、北方に向かうグループへと別れたという。更に、それが沖縄ルート、そしてバイカル湖あたりの北アジアから北海道を渡るルートによって日本に来たという。面白い。

0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は遺伝学ではなく、骨や歯の形で人類学を専門としている方なので、遺伝的な要素もあるが骨や歯の記述が多くなる本であった。 3章構成であり、1章でアフリカで生まれた人類の祖先が変化していることを示すこと、2章でアフリカから世界に広がり、特に南太平洋に行くまでのこと、3章で日本人の祖先の縄文人や弥生人のことを平易に書いてある。 とはいうものの自分は人類学の基礎知識があまりになくて読むことに難儀してしまった。ヒトの名前と特徴を表か何かにしないとやっぱり読むことが大変になるので、次回には基礎知識をもっと溜めて読みたいと思わされた。 具体的な人種名や地理的なものは忘れてしまうけれど、大枠は理解できたような気はした。

0投稿日: 2018.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類学の立場から、特に骨の「形態学的比較」を通して、ヒトがどう進化して世界中に広まっていったか、さらに現代日本人のルーツはどこか、といったことを、現在分かっている範囲の可能性について紹介したもの。 「直立したことによって人類は手の自由を獲得し、その結果として発達した大きな脳を獲得し、言語も獲得した」(p.15)というのが新鮮だった。言語の獲得の根源には直立二足歩行があるというのが面白い。他にも「唇は生殖器の、乳房は臀部の擬態」(p.63)とか、「実は、瞼が一重なのは、現代人の中では北アジア人と東アジア人だけ」(p.107)とか、今ある自分たちの体の各部の形がなぜそのような形になっているのか、という理由を知るのが面白かった。 そして著者の専門とする「形態学的比較」というのは、単に似ている、という話ではなく、「統計学的な方法を用いて、どれだけ似ているかを計算する」(p.141)ものらしく、統計学というのは結構大事なんだなと改めて実感した。が、さらに言えば、例えば「〇〇パーセントの確率で同じだ」みたいなことが分かるくらいで、結局最後の答えまで出してくれる訳ではないんだな、というネガティブな気持ちも同時に持ってしまった。 いろいろな説が紹介される中で、確実とは言えないがたぶんこうだろう、とか、こう思う人もいるが著者はこう思う、ということがはっきり書かれており、安心して読めた。それにしても縄文人と弥生人は、現代でも結構見た目的に違う気もするが、現代日本人は圧倒的に弥生人の血が流れているらしい、というのが意外だった。(16/09/18)

0投稿日: 2017.09.18日本人はどこからきたのか?

タイトルの通り、日本人はどころから来たのかについて丁寧に記述された本です。 一方、日本人だけにフォーカスせず、人類が始まって以来の歴史に関する説明や、化石の調査解析手法など人類学の基本的な事柄にもふれられており勉強になりました。 最近、この分野の本に興味がありつい手に取っております。 なぜそうなのかというと、人という種がこの世界に現れてから現在までの多くの期間、人はどうしてきたのかを知ることで、人は本来どう生きるべきなのかという答えが見つかるような気がしているためです。つまり、現代の世界は人の歴史からすればとても変わった状態であると敢えて考え、現代になる以前の人の生活様式の中に、本来、人が取った方が良い生活の仕方へのヒントがあるのではないかということです。 まあ、私が勝手に思っていることですので、皆さまは気になさらないでくださいね。もちろん、原始時代の生活に戻りたいと思っているわけでもありませんし・・。(エアコンの効いた部屋でこのコメントを書いています。)

4投稿日: 2016.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこういうの好きだなー。 頭蓋骨の男女の違いとか、一重まぶたの構造とか単純におもろいし、なぜネアンデルタール人が滅びたかとか、縄文人と弥生人の関係性だとかは、下手な推理小説よりもスリリング。

0投稿日: 2016.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本人のルーツには謎が多い。 この本は人類の誕生から出アフリカ、現代までの系譜が分かりやすく説明されている。

0投稿日: 2015.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類がアフリカ起源というのは間違いなさそう。ではその人類がいつ日本にやってきたのか。どのように日本人は確立していったのか。 DNAではなく主に骨相学から、日本人のルーツを探ります。 自然の障害(海があって向こうの土地に渡れないなど)や気候の激変(氷河期で人類のほとんどが死滅)があり、人類は遺伝的にはかなり詳細に移動の時期が特定できるようです。 日本人のルーツは縄文人(東南アジア起源で、遺伝的には同じルーツを持つアボリジニに近い)と北方アジア起源の弥生人の混血、とのこと。 興味を引くのは、画一的に入れ替わりがすすんだのではなく、一部は縄文人、別の地域は弥生人、中間は混血、というように地域と時代が入り乱れていること。 アフリカから中東へ、中東から東南アジアへ、そして日本へ。 壮大な交響曲を聴いているような気持ちで読みました。

0投稿日: 2014.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログおよそ700万年前に誕生した人類。 最初は猿人なのですが、そこから原人、旧人などと進化をしながら、 それらとは繋がっているのかはよくわかりませんが、 現生人類であるホモ・サピエンスにまで進化した。 それが、10数万年前だと言われています。 つまり、ぼくら、今の人類という種は、まだ10数万年しか歴史がないんです。 でも、大きく進化した脳のおかげで、ここまで発達した社会を作り上げた、 しばしば野蛮な行為に走るという特徴もありますが。 本書は、そんな700万年前から人類の進化をたどり、どうやって アフリカから世界に広がっていって、最終的に今の日本人になったか ということを駆け足気味に説明してくれるものでした。 身体の大きさが人種によって違うこと、皮膚の色もですね、 そういったことがどうしてなのかも明快に答えてくれています。 また、骨の形質などの形態から、いろいろな地方の古代人のルーツを探っていくのが 著者の分野らしいので、あまり遺伝子だとかDNAだとかでは、 とくに日本人のルーツの部分では検証していませんが、 それでも、ミトコンドリア・イヴの話など、現代的な人類学のトピックは出てきます。 意外だったのは、歯というものがそんなに民族の間で違うものなのかということでした。 シャベル型の歯というもの意味、欧米人は歯が小さいことの意味、 などなど、歯にまつわる有用な人類学的情報が書かれています。 どうなんだろう、こういう話は歯科医になる人は勉強するのだろうか。 学問と言うのは、真実を追求していくものだと思いますが、 細かく、深く、見ていくからこそのものだなぁという感想を持ちました。

0投稿日: 2014.10.19ずんぐりは、寒冷地適応!?

縄文人と弥生人の違いを、頭蓋の計測で説明されてます。根気のいる研究でしょうし、それだけ納得のいく内容です。 最後のほうで、──これからの人類が、自らの体を大きく変化させて環境に適応することは、もうほとんどないでしょう。──と、おしゃっているのが、進化を探ってきた著者の言葉だけに、考えさせられます。

3投稿日: 2013.11.26丁寧な語り口で書かれ好感が持てます

日本人はどこから来たのか、日本人のルーツはどこかという、日本人であればどうしても興味を持ってしまうであろう話題について、最新の人類学の学術成果を織り込みつつ、一般の人向けに分かりやすく解説した本です。雑談ネタとしても知っていてよい内容でした。この手の本としては読みやすいほうなのではと思いましたが、人類学の学者としての知見から来るマニアック過ぎると思われる説明もあり、人によっては退屈に思われるところもあるかも知れません。例えば分析手法の詳細など、調査方法そのものに興味がないと、早く結論を教えてと思えてくるでしょう。類似性分析における統計学的な裏付けの話などは、個人的には興味深かったですが。 また、歯や骨の形や体型についての説明が多く出てきますが、図が少ない為、記述された文章からはなかなかイメージ出来ないことが多いです。もうちょっと図や写真があっても良かったかなと思いましたが、用語をネット検索するなどして補完しながら読む方法があると思います。分かっている人には当たり前過ぎるのかもしれませんが、毎日、人骨を見ながら過ごす人はあまりいないと思いますので。 全体として、丁寧な語り口で書かれ、出来るだけ一般の人でも分かってもらえるように説明しようとする姿勢が感じられ、好感が持てます。退屈に感じるような箇所になったら、少し読み飛ばすくらいの軽い気持ちで読み進めれば、必ず読んで良かったと思える箇所に出会えると思います。個人的には「なぜ人間の女性の胸は膨らんでいるのか?」という疑問に対する説明(学説)が興味深かったです(笑)。

11投稿日: 2013.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この手の人類学的なものは大好きなのだが、本書はそれほど新しい発見がなかった。近年、縄文文化が見直されつつあるが、そのあたりはすこし興味深いけれど。

0投稿日: 2013.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類の起源から、今の日本人のルーツを綴った一冊。 以前定説とされてたものも覆される中、最新の学説を知ることができ、非常に勉強になった。

0投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

日本人のルーツは最後の辺りでやっと登場。どちらかというとホモサピエンスの登場に重点的に纏められているような感がある。そして、歯とか四肢の割合とかで、弥生と縄文の差を特定し、どこから来たのかを解明しようとしている。

0投稿日: 2012.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ新聞だっかた雑誌だったか、本書の広告を見て読みたくなった。駅の本屋で見かけてさっそく購入。 外人に話せる常識として知っておこうかと。 結論は確か昔習った日本人のルーツと同じで真新しい事実はなかった。 つまり縄文時代の日本人は南から海を越えてやってきた。オセアニアの原住民と同じ。 弥生時代には北からやってきた人種が日本列島の中央から拡散。理由は定かではないが、縄文人は沖縄方面とアイヌとの分かれる。あるいは混血した。 その違いを知る要素の一つがまぶた。原人は元々二重まぶた。それが北に進むに従って寒さから目を守るために一重まぶたに「進化」した。そうやって北から来た弥生人は遅れてきた日本人。 私は一重まぶた。(沖縄は二重が多い) 女性は二重まぶたに憧れるらしく、一重もわざと二重にしているようですが(?)一重まぶたは「進化」なんですよ。 先日日経新聞にDNAからその人類の流れの証明がなされていた。 本書の著者のすごさは遺伝子の研究をいっさいせずに、主に頭蓋骨を使ってアフリカから生まれた人類の旅を証明したこと。 もう一度言います。「一重まぶたは進化」です。

0投稿日: 2012.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分にとっては余り新事実は書いてなかったのだけれど、現生人類の伝播を、形態学を中心とした説の概要を見る、という意味では面白い本だった。 日本人の起源説、という意味ではそう分量は割かれていないですね。 主に、形態学を中心とした内容でまとまっているため、遺伝的な面で補強された論も書かれていたら良かったなぁ、という印象。

0投稿日: 2012.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ猿人から始まって、日本人に至る、人類の進化の歴史についての本。 本当に簡単に、つるつるっと読める。 かの有名な、ルーシーさんも出てくる。上野の博物館にいる、小さな小さなお猿のようなおばちゃん。ああ、この人たちはどんな生活をしていたのだろう!その生きているかのような模型に、魅入ってしまったのを思い出す。 驚いたのは、原人のホモ・フロレシエンシス。ものすごく小さな人類で、日本の縄文時代の頃までインドネシアに生きてたとか。 そして、滅んでしまったネアンデルタール人は、我々のDNAの中に残ってる、というのも、すごい。 ヒトは、道具を使ってどうにかする手段を得てしまったので、体そのものを変化させる必要がなくなった。だから、私たちの体に見られる民族的な違いというのは、比較的早くに出現したものがそのまま残っている。アフリカ人は人類誕生の時の特性を、北に住んだ人たちは寒冷地適応を、狩猟をした人たちは歯に痕跡を、というように。 それは、この先人類は進化しない、ということも示している。 進化って、耐えることなんだな。。。

0投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ3章構成の2章までは既存研究のまとめが最新説を盛り込んでおり、知のUpdateに適している。 最後の3章は筆者自身の研究だが、ここは一般向けに省略しているのか、非常に計測、統計処理に疑問が残る内容。今時、新書レベルであっても誤差検定くらいは記載して欲しい。 自分の仮説の上に、それを事実として仮説を組み立てるのもあまり感心しない。

0投稿日: 2012.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変おもしろい。そういえば、学校ではアウストラロピテクスが人類の起源か、と習っていた記憶があるが、人類学はここまで進んでいたのかと驚くばかり。諸説あるだろうが、日本人とはそうだったのかと思う一方、国、民族、人種とは?という思いにも駆られる。惜しいのは、人体の名称などの学術用語は素人にはわかりにくいので、更に図解などを入れてほしかった。

0投稿日: 2011.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログルーシー•イン•ザ•スカイ•ウィズ•ダイアモンド 105 30 エチオピア 馬爻ロバ=ラバ交配第一世代 ラバ爻ラバ≠子 エイプ•マン=猿人 北京原人156 ジャワ原人184 日本では一万六千年前頃から縄文時代 ネアンデルタール人 クロマニヨン人 埋葬 ホモサピエンス爻ネアンデルタール人? 異種交配 アフリカ人notネアンデルタール人DNA 絶滅による置換えor交配による吸収 ネアンデルタール人はホモサピエンスの異種ではなく亜種? ヘルト人 カバ組織的殺傷 チンパンジー ナックル•ウォーキング スピードの代わりに長距離を走る能力を身につけた 獲物が疲れるまで追い続けて仕留める戦略を採った 唇は生殖器の、乳房は臀部の擬態? ミトコンドリアDNA ボトルネック 一重瞼➡東アジア北アジアOnly 縄文人 アボリジニー アイヌ人 琉球人 スンダランド (Sundaland) とは、現在タイの中央を流れるチャオプラヤー川が氷河期に形成した広大な沖積平野である。現在ではタイランド湾から南シナ海へかけての海底に没しており、マレー半島東岸からインドシナ半島に接する大陸棚がそれに当たる。氷河期に、海面が100メートル程度低くなり広大な平野であった。 大陸から渡来した弥生人が、もともと日本に住んでいた縄文人と混血しながら広がっていき、かなり置き換わったのに近い状態になった

0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ栄養価の低い粗食(穀物)に体が頑丈に進化することで対応し、滅びた猿人と調理を覚え、効率的に栄養を摂取して余った時間で脳が進化した原人。昨今の働きかたに通じるものあり…

0投稿日: 2011.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ弥生時代は紀元前後3世紀だと教わったが、なんと紀元前1000年から始まったということにいつの間にかなってた! 進化の話はやっぱりおもしろいなあ。シャベル型切歯だわ。たしかに。

0投稿日: 2011.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の起源に興味を持って(特に弥生後期、邪馬台国から大和朝廷まで)、その分野の本を読んでいく中で、やはり人類の起源を知っておいたほうが良いと思い購入。 猿人から縄文・弥生時代までのおおまかな流れを割りと分り易く書いてある。生物の名称や骨の名称などがたくさん出てくるが素人にも理解できるように平易に書かれてあると思った。 印象に残った点は、猿人のアウストラロピテクスとパラントロプスが食事の違いによって生死を分けたというところ。粗食のパラントロプスは食事にかける時間が多いが、高い栄養価のものを食していたアウストラロピテクスは食事以外の時間が増える。その時間に学習をし、生存していった。 また、日本人のルーツ、南方からの流入と北方からの流入の混血といのも面白かった。

1投稿日: 2011.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前、7人のイブを読んでいましたので、文系の自分でもわかりやすく、今いる自分が何ものなの?って思っていた所、みんな仲間です。特にご近所さんのアジアの方々など兄弟のよう。仲良くしましょ。 街を歩きながら、あの人は縄文系が強いのかとか密かに楽しんでます。

0投稿日: 2011.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ分かりやすく興味深い事が沢山書いてありました。人類のロマンを感じます。日本人に至るまでに相当な時間が掛かっている。その事を考えると、日本人である事を大事にしていかないと...と思いました。これから殆ど変化しないというのが分かったのも面白かったです。

0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすく書いてある。人類の起源については面白いが、途中から少し駆け足ぎみに感じてしまった。日本人のところのもう少しページがあればよりグッドだと思うのは、じぶんのわがままか?

0投稿日: 2011.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ比較的わかりやすい言葉で説明されており、読みやすい本でした。 ただ、学者なので決定的な表現はなく、割とぼかした表現に終始しているので、その辺を割り引いて読まないと…

0投稿日: 2011.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログスティーヴン・オッペンハイマー著『人類の足跡10万年全史』の超要約版と言って良いでしょう。 1.私たちのミトコンドリアDNAの起源はアフリカの一人の女性のミトコンドリアDNAである。 2.私たちの祖先は10万年以上前にアフリカを出た。 3.縄文人(日本人)の祖先は4~3万年前頃にスンダランド(マレー半島とスマトラ、ジャワ、ボルネオなどの島々が連なっている地域)からやって来た。 4.日本人は、南方起源の縄文人の後の北方起源の弥生人との置換に近い混血により現在の姿形になった。 これが、今までの結論。

0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ解明しようとするにはまだまだ様々な検証が必要な「日本人の起源」について、「アフリカで誕生した人類が世界へ拡散しどのように日本人となったか」という壮大なスケールのテーマについてとても分かりやすく説明されている。難解な学術用語、専門用語については、僕のようなこの分野の門外漢にもわかりやすいように易しい言葉で注釈が加えられている。また、先に読んだ内容の記憶が少し曖昧になっていても過去の記述をおさらいしながら話を進めていくので、こうしたジャンルの本に初めて接する入門者への配慮が感じられて好感が持てる。 もともとは日本語の起源論という言語の側面から興味を持って購入した本だったが残念ながら言語に関する記述は皆無であった。しかし、“歯”のタイプから探る人類の起源や核DNAとミトコンドリアDNAの違いなど、まったく知らないことがこの本を読むことですっと頭の中に入ってきて新たな知識として僕の中に蓄積された喜びは大きい。世界に拡散して分布する人類の起源がとてつもなく興味深いテーマであるということを知り、久しぶりに好奇心をくすぐられるような良書に出会ったと感慨無量である。200ページに満たないハンディな本なので一気に読んでしまった。この本を手始めに今後は人類学、日本人起源論といった新たなジャンルにも興味を持っていろいろと渉猟してみたいと思うようになった。

0投稿日: 2011.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログNHKの「地球大進化」をみて、生命の歴史が分かったつもりでいたが、本書を読んで、まだまだ未解明な部分が多いことを知った。学術的良心がある記述に好感がもてます。かといって難しくはないです。

0投稿日: 2011.06.03