総合評価

(20件)| 1 | ||

| 8 | ||

| 8 | ||

| 0 | ||

| 2 |

powered by ブクログ

powered by ブクログいかに上手に喧嘩に勝つ、というか人間関係的なやり合いに上手く立ち回れるかといった内容。そういった意味で、「ケンカに勝てなければ生き残れない」「ケンカに弱い性格から脱却する」といった視点で、相手との喧嘩の際の自分の振る舞いを見つめ直させてくれた。

0投稿日: 2014.05.02筆者みたいなトラブルが多い人に言われてもな・・・。

そもそも医者という競争相手が少なく、絶対的に有利な立場である著者が説くケンカはどういうものだろうか。根回しも超長期的にケンカに勝つ手段でもあるんだが

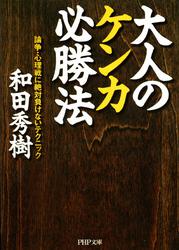

0投稿日: 2013.11.07大人のケンカ必勝法 論争・心理戦に絶対負けないテクニック

「論争・心理戦に絶対負けないテクニック」とあるように、ケンカ必勝法といっても殴り合いのケンカのことではないので注意ですね。

0投稿日: 2013.11.07負けないことは重要

本を次々と量産している精神科医の和田氏です。氏は様々なことを吸収し、それを精神医療の場だけではなく本という形でもアウトプットしているそうで、わたしも数冊読んでいるのですが、この本は普通の出来かなと思います。 人間、普通に生活していても、火の粉が降りかかりことはあります。原因の一つは、周りから「カモ」だと認識されてしまっているところでしょう。「カモ」だと思われないようにすれば、降りかかる火の粉は相当少なくなります。それでも降りかかってきた場合は、負けないことが重要かなと思います。 自分が経験上考えていた以上のようなことを、精神医学などをもちいて解説してある感じの本で、我が意を強くしましたが、新しい発見などというものはあまりありませんでした。 安い本ですし、さらっと読んでみるには悪い本ではないです。

1投稿日: 2013.11.06良いのか悪いのか

弱い性格から脱却すると言う意味では悪くない本だと思います。 勝つことだけにとらわれてないところは良かったです。

0投稿日: 2013.11.05勝て、勝つんだ、じ...

いつの世も競争原理主義のサバイバル時代だ。 この本はそんな世知辛い世の中を生き抜く悪知恵集と言っていいかも知れない。

0投稿日: 2013.11.04負けず嫌いの方向け

なんだかんだ言ってもこの世は弱肉強食、勝ったもんがえらい、と思ってる方は是非どうぞ。 別にビリじゃなきゃええわ、と思ってる私みたいな怠惰者には共感出来ないし役にも立ちません。

0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「勝つ人」「負ける人」の差が明確になってきた。年収の差などはその顕著な例である。そんな成果・能力主義の時代では「ケンカ」に勝たなければならない。会議で自分の企画が通らない、成果を横取りされる、では生き残れないのだ! (Amazon.co.jp) 電子書籍にて購入。タイトルを見ると好戦的な印象を受けてしまいますが、論争・心理戦になった時に負けないノウハウを教えてくれる本です。必勝法となっていますが、一言でいうと「売られたケンカに絶対負けない方法」といったところでしょうか。目次はざっとこんな感じです。 プロローグ “ケンカ”に勝てないと生き残れない時代がやってきた 第1章 論理的に負けないための心理学 第2章 ケンカに弱い性格から脱却する 第3章 相手を納得させ、説得し、味方につける 第4章 相手の弱点を突き、感情的にし、自滅させる 第5章 ケンカに負けても生き残る方法 第6章 相手の恨みを買わず、勝ちを有効に生かす なかなか自分の主張ができない、相手の主張に反論できない、いつも言いくるめられてしまう。これらを頻繁に経験している方は、まず1章を理解して自分の思考に反映させるだけでもかなり意識改革できると思います。そして、相手とケンカ(討論・交渉)を行う際に最も重要になってくるのが「メタ認知」。言い換えると、自分を客観視する能力のコトで、感情状態に左右されない・自分の得意なフィールドへ誘導できるなど、冷静かつ最善の対応が可能になります。私もタマにあるのですが、『ついカッとなってしまって・・・』というのは、メタ認知が徹底できていないという証拠です。(笑) あと参考になったのが、認知の歪みチェック表。セルフチェックとして活用でき、相手が歪んだ認知をしていた場合は、その歪みを切り崩すことで相手より優位に立つことができる。少し多いのですが、備忘録として以下にメモ。 二分割思考・・・(Ex)成功でなかったら失敗と考え、完全なできでなければまったくの失敗であるとみなす。 過度の一般化・・・(Ex)妻が思いやりに欠ける反応をたまたま示したからといって、他の事柄を考慮しないで、もう妻には愛情がないのだと結論してしまう。 選択的抽出・・・(Ex)職場の業績評価のときに受けたあるひとつの否定的な評価に焦点を当て、他の多くの肯定的な評価を見逃してしまう。 肯定的な側面の否定・・・(Ex)友人や同僚から肯定的な反応を得たとしても、「皆は親切だからそう言っているだけだ」と考える。 読心・・・(Ex)他の人は礼儀正しくふるまっているのに、「あの人は私のことを間抜けだと思っていたのを私はよく承知している」などと考える。 占い・・・(Ex)「あの人はきっと私を見捨てるのだ」などと考えて、それが絶対の真実のようにふるまう。 破局視・・・(Ex)気を失うのは不愉快で気まずいかもしれないが、必ずしもひどく危険なことではないとは思わずに、「一体、気を失ったらどうしよう」などと考える。 縮小視・・・(Ex)「たしかに仕事はうまくいっている。でもそれがどうしたっていうのだ。両親も私のことなどかまってくれないのではないか」などと考える。 情緒的理由付け・・・(Ex)絶望感を覚えているからといって、状況も実際にまったく希望のないものであると決めてしまう。 「~すべき」という言い方・・・(Ex)「私はイライラしてはいけなかった。自分の母親なのだから、私が母の言うことを聞かなければならない」と考える。 レッテル貼り・・・(Ex)「ああ、ちょっとした失敗をしてしまった」と考えるのではなく、「私はまったくの失敗者だ」と考える。 自己関連付け・・・(Ex)上司が自分に対して無愛想だった場合、それが実際には家族の誰かが亡くなったために動揺していたのに、上司が自分のことを快く思っていないことの表れだと考えてしまう。 かなりバイアスのかかった思考なのですが、これらを利用して論理のすり替えを行ったり、慣習・慣例に落とし込もうとする場合は要注意。このあたりは論点をしっかり捉えて議論や対話をしていかないと、あっという間に足をすくわれてしまいそうです。 なんだか心理戦やディベートでのテクニック集みたいになってしまいましたが、大事なのはなぜ勝たなければならないのかという理由。そもそも論になるのですが、以前の右肩上がりの時代においては、出世もできたし給料も上がっていたが、今の時代は競争が激化しているので、イエスマンでは生き残ることはできないということ。ましてや組織社会においては、同僚やライバルたちに勝たなければならないし、場合によっては上司からの命令もノーと言わなければならない。ケンカしないに越したことはないが、気立てのよさや奥ゆかしさをアピールするぐらいなら、自分の意見をきちんと主張し、ふっかけられた大人のケンカには勝てということなんですね。 ここだけ読むと、冷酷なビジネスマンを想像してしまいそうですが、著者はケンカする内容や終わった後の配慮の大切さも教えてくれます。確かに、非人道的なケンカをしてしまうと、相手に深く恨まれるし、周囲からの評判も悪くなる。あくまで理想は、負けた相手が味方になってくれて、周囲からの評価も得られるような戦い方をするべきだと。そのほうが、のちのち四面楚歌にならずに済むし、より協力的なパワーアップした環境になるので、モラルあるケンカの必要性を説いてくれます。なるほどなぁ。ケンカに勝つという目的で行動するのではなく、手段として活用しましょうねということですね。 熱狂的にもりあがった半沢直樹のドラマみたいですが、時代がこういった人物を求めているのは間違いなさそうです。とても勉強になりました。

0投稿日: 2013.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ敵を倒すことが勝つことなのではなくて、ケンカをしたことによって後々の自分にプラスになる状況を作れたら勝ちというのはメンタル維持に必要な発想だと思う。どうしても事なかれ主義になりがちだけど、目標達成のための手段として身につけたいものです。

0投稿日: 2013.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログケンカはケンカでも口ゲンカの本。どんなに平和主義な人でも,他人と意見がぶつかってしまうことってありますよね。そんな時,いかに敵を作らず自分の意見を通すかを心理学的立場から解説しています。大人のケンカはスマートに。

0投稿日: 2012.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログテクニック集のような題名ですが、実際にはそれらテクニックが必要な理由を説明する精神論。精神論って言っても無益な机上の空論ではなく、大切な心構え・戦略。大人のケンカの仕方を知らない僕みたいな人間には良書。

0投稿日: 2012.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ電子書籍で読了 大人のケンカ=ビジネスに必要な勝負というところで、いかに勝ち残っていくかを指南している。 精神科医らしく、随所に哲学フレーズが出てきており、それも論理的説明がついているので分かりやすい。 あとは、現実的にどう利用していくかだが、これは実践で鍛えられていくものであろう。著者も時には感情的になってしまって後で後悔することがあると述べている。

0投稿日: 2011.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「大人のケンカ必勝法」3 著者 和田秀樹 出版 PHP文庫 p88より引用 “他人の気持ちなんて予想しても、読める物ではないから、 自分がどう見られているかということを 勝手に考えない方がいい。” 精神科医である著者による、 社会で生きていく為に有効な心理学的行動を紹介する一冊。 心理戦の重要性から負けても巧く立ち回る方法まで、 実用的に思える方法が詳しく解説されています。 上記の引用は、 認知的不協和に関する項目の中の一文。 まず自分の事を良く知り無理をしないと言う事が、 大切なのでしょうか? 目に見えないことを邪推するのは、 取り越し苦労を増やすだけと言う事でしょうか? 自分の感情をコントロールする為の一助として。 ーーーーー

0投稿日: 2010.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ言われっぱなしで黙って聞いているだけだとナメられる! …まぁ、確かにそうかも知れないんだけど、何だか生き方としては美しくないような気がするなぁ。。 相手がぎゃあぎゃあ吼えまくっても、こちらはあくまでも冷静に観察に徹して、黙って、「こいつ、何もわかっとらんなぁ」と、相手を見下してひとりほくそ笑む、この快感。 それが対人美学だと思うんだけど。

0投稿日: 2010.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白そうだな、読んでみたい! 内容はきっと精神や心理だったり、 仕事でのスキルとかそんなんだろうとは思うけれど、 真っ先に頭に浮かんだのは露伴のじゃんけんwwww

0投稿日: 2009.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ心理学に立脚した、議論の方法論を解説した本である。 内容としては、 ・論理力の強化 ・自分のメンタルの強化 ・説得術 ・弱点の突き方 ・有利な議論の終え方 ・勝ち負けを有効に生かす といったことが書かれていた。 最後の2章はなかなか参考になった。 議論に勝っても、そのあとの状況が悪くなるのは良くないし、 負けたとしても、その後でとりかえせれば負けたことには ならない。 一回一回の議論よりも、全体で勝てばいい。 そういったところが肝だと思う。

0投稿日: 2008.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ「殴り合いは先手必勝」といったお話しではなく、大人として議論の場でいかにして勝つか、ということを説いたもの。 頭が良い人とは、”情報を多く持ち、問題解決する能力が高い人”と思う。 ケンカに強い人も、議論の的に対して情報を多く持ち、それに対してベストな問題解決方法を提示する方が勝ち。 なるへそ。相手もギャラリーも納得させる人が勝ち、ってことね。 「他人に言い負かされないための心理学」という著を改題したものらしい。 改題しない方が良かったのに・・・。

0投稿日: 2007.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ精神科医が、論争や心理戦に絶対負けない秘密のテクニックを伝授。 内容は実践的であり、先生の私生活をのぞかせた一面も。

0投稿日: 2007.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書を気軽にケンカできるための入門書として活用できた。留意すべきこととして、1)相手に「ケンカは弱い」と思われないこと、2)目的は相手に納得させること という知見を得た。その上でいろいろなテクニックが示されていた。特に、1)まず「答えの正しさ」と「勝ち基準」、2)論理には「理由・根拠・数字・前提条件」、3)スキーマと論理すり替えの排除 のところは参考になった。

0投稿日: 2006.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ殴り合いの喧嘩ではなく、この本は仕事等においての論争を指します。まず感情的にならない事が大切ですが、私も修行が足らず感情的になりますね。

0投稿日: 2006.03.17