総合評価

(13件)| 0 | ||

| 2 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ訳者あとがきにあったこの言葉に反省。 「著者によれば、自分が想定しているような答えを引き出そうとする質問や、質問の皮を被った単なる自分の意見の表明、当たり障りのない会話しか引き出さない質問が多いのが現実です。」 著者が実践する「質問の哲学」「良い質問の方法」について、様々な事例が書かれていて、ひとつひとつには納得するところもあるものの、自分の態度に取り入れていくには情報量が多いのと、ソクラテス式問答法を現代において実践するには相手への配慮と「覚悟」が必要だなと壁の高さを感じてしまいました。。 そういえば、自分の近くにファシリテートの上手な方がいて、この本を読んで、その方は、「上向き」(抽象的)の質問と「下向き」(具体的)の質問をうまく組み合わせて進めていらっしゃるな、と気づけたので、まずはここのところだけでも取り込んで実践していきたいです。

9投稿日: 2025.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ哲学はより良い追求をする学問なので、日本社会で実践するには些かやり過ぎに思えたが、本としてはかなり興味深く読めました。著者自身も質問的な態度をやりすぎると人を怒らせるって書いててウケました。 ・なぜ良い質問ができないか、全部あてはまったな。自分の話をしたがる、波風立てたくない、嫌われたくない(良い印象を持たれたい)、客観性がない… ・共感的中立性→ただ観察する立場で、共感を棚上げして質問することで相手の思考の深掘りを助ける。ムズすぎるが、カウンセラーや教職のような人を育てる職業は特にこれ大事よな〜〜。 ・教えて(Tell me)というフレーズはシンプルかつかなり使えると思ったので取り入れていきたい。

0投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ400ページほどかけてソクラテス式問答法について述べられた本。もう少し要点に絞って簡潔に纏められたのでは?と思う。

0投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ良い対話のため、ソクラテス哲学に基づいた、質問how to本。 上向き/下向きの質問で、物事の真実を捉えていく。 質問時は自分の考えからは、距離をおく。 自身の考えの深化のために、使えそう。

0投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ人に嫌われたり疎ましく思われたいなら本書に書いてあるソクラテス的質問をするといい 物事の深掘りや正しさの追求はできるかもしれないが、めんどくさい人という印象を与えるのは間違いない

0投稿日: 2025.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に興味深いのではあるが、さてこれを日常的に誰にでも実践しようとすると、かなり煙たがれる人になってしまうのではなかろうか、と思う。己の思考を整理して、相手への理解を深めるための訓練で、それを実際に言葉にして、質問をしていいものかは、相手との関係性、親密度によりかなり変わってくるように思う。己を知り、無知の知を自覚することで自分を高めてくということには深く共感した。

0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ15 自分の無意識の考えに気づくだけではなく、他人の考えを受け入れる余地を残しておくことは、有意義で、見返りの大きなスキルになる。 このような、自分の考え方や視点に囚われずに思考する能力のことを「アジャイル・パースペクティブ(迅速な視点の切り替え)」と呼んでいる。そして、哲学的な思索は、それを訓練するのに最適な方法だ。 アジャイル・パースペクティブとは、自分の意見に囚われることなく、他人の視点を探り、調査すること。自分の感情は手放し、できるだけ心を白紙の状態にして、明確かつ冷静に問題を探っていく。自部jんの意見が浮かんだら批判的に問い、自分の考えには思っている以上に幅があることを見つけ出す。 49 私たちが尋ねる質問の多くは、実は質問ではない。 質問に見せかけた自分の考えを、相手に確認を求める仮説。 52 良い質問とは、相手に考えることを促す、純粋かつ誠実な質問のこと。相手に影響を与えたり、特定の方向に導こうとしない質問。問題を解決しようとも、自分の考えを押し付けようともしない。 63 私たちは、川に反射的に反応してしまうため、良い質問ができなくなるケースが多い。 66【「意見」と「アイデア」】 意見…誰かのもの・見解→疑問視されると、間接的ではあるものの、自分自身が疑問視されたように感じる アイデア…誰のものでもない思いつき・考え・発想。議論の余地があるため、遠慮なく疑問を持ち、異議を申し立て、却下できる ※アイデアを交換すれば、対等な立場で会話ができる 296 話の焦点を保ちながら深い会話をするためには、質問によって相手を現実の側に引き戻し続けるのが効果的。 ■下向き…事実や実際の出来事を把握することが目的 ■上向き…意見や価値観、前提、人間観などに焦点を当てる 299【クリティカルポイント(話のすべてに決定的な影響を及ぼすポイント)】 クリティカルポイントに到達するまで質問を続ける。到達したら、相手の怒りや悲しみ、不満、認識、意見、視点の背後にある理由を他ズレ続けることができる。 317 人は、理由を尋ねられると、攻撃されていると感じやすい。

0投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館でタイトルで借りたところ、ビジネス書的な「質の良い問いを作り出す」方向の本かと思っていたら、「質問をする際のコミュニケーション」に重点が置かれた本でした。 さらっと読みましたが想定読者ではないと思いましたので、一旦は未評価にて。

1投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

良い質問とは? ・考え説明し、研ぎ澄まし深く掘り下げ、情報を提供し、調査しつながることへの招待状 ・明確でありオープンで好奇心旺盛な態度から生まれる ・相手の考えをはっきりさせたり、新しい発見を得たり、新しい視点をもたらす →良い質問は相手のためにある。 良い質問は深い会話につながる 深い会話→相手の経験を探り、その人のもつ考えや概念、とりわけその人の人間性について深く考察すること 質問の質をあげることに関する内容というよりは、質問ができない人に対してのアドバイスや、質問を躊躇う理由について書いてあり、内容としては求めているものではなかったが、質問の意義や定義に関しては興味深い点があった。

0投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本のゴールが見えず、彷徨ったまま終わった。帯に「今井むつみ氏絶賛」とあったので盲信してしまった。新刊の選び方は難しい。

1投稿日: 2025.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・ソクラテス式な態度 ・ワンダー ・産婆術 ・自分の話をしているとき、人は脳内化学物質のドーパミンが出て、セックスやコカイン、美味しい食べ物などの刺激と結びつく報酬反応や快楽、高揚感を得る ・映画『十二人の怒れる男』 同調圧力に負けず、ソクラテス的反応を鍛える ・エレンコス(反論)、ギリシア語の「恥をかかせる」「精査してみる」 ・アポリア(行き詰まり) ・「素朴な疑問より緊急の疑問はない」(ヴィスワヴァ・シンボルスカ ポーランドの詩人) ・「上向きの質問」と「下向きの質問」(哲学者のハンス・ボルテン) 上が抽象、下が具体 下から上へ ・「教えて」 ・意見を質問のように言わない 意見は意見として言う ・概念を特定して、概念について質問する ・「わたしにも考えがあるので、述べてもいいですか?」切り替えの言葉 _____ 往々にして、芯を食った質問は 相手に居心地の悪さを与えるリスクがあり 避けてしまいがち。 実際に失敗もしやすい。 けれど、それがあるからこそ 深い話ができることもある。 大事なのはワンダー、純粋な好奇心と without judgementで相手と一緒に 合意点を探しに行くということ。 素直になれる空間づくりの方が大事。 しかし、それができる間柄があるということは とても幸せなこと。 いい質問は本来の目的地に 連れて行ってくれるもの。 しっかりと自分も相手も余裕を持つこと。 そしてまずは、自分で自分を探求することも大事。 相手に質問するときも、自分の話をする前も 質問していいか? 話をしてもいいか? をきくことは とても誠実な態度だと思う。 それがあって、受け入れ合える間柄なら 実践していきたい。

2投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

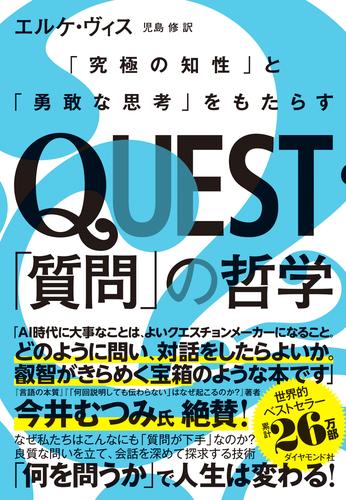

powered by ブクログ質問の哲学:知性と勇敢な思考の源泉 本書は、「質問」という行為が、単なる情報を得るための手段ではなく、究極の知性と勇敢な思考を育むための哲学と実践であることを深く探求する書です。人が踏み込んだ質問を避けがちな心理的理由から、ソクラテス式問答法の実践的な技法まで、多岐にわたる視点から「質問」の本質に迫ります。 なぜ人は良い質問が下手なのか?:心理的障壁と社会の傾向 「はじめに」では、人が核心を突く質問を避ける心理的な要因(相手への配慮、礼儀正しさ、自己中心的思考)を指摘し、ソクラテスの真理探究の姿勢と比較します。「下手な質問は地獄を作る」という警句を提示し、良い質問をするための心構えと、人が質問をしない(できない)六つの理由(自己中心的、恐れ、体裁、客観性欠如、忍耐力不足、方法を知らない)を分析します。第1章では、波風を立てたくないという集団心理、自身の話をしたいという欲求、意見とアイデアの区別、現代社会における好奇心の軽視といった、良い質問を阻む要因をさらに掘り下げます。 質問に必要な態度:疑い、観察、そして受容 第2章では、良い質問をするために不可欠な態度を考察します。ソクラテスの「知らないことを知っている」という姿勢の重要性を強調し、本心からの好奇心と「判断せずに、ただ観察する」態度を養うことを提唱します。道教の「無為」の概念を紹介し、エゴの干渉を避けた純粋な行動の重要性を説きます。「不思議」の感覚を育むこと、そして「批判的受容」と「共感的受容」のバランスの重要性を指摘します。集団における少数派の尊重、極端な意見への非難の回避、そしてソクラテス的な好奇心と深い理解への努力を促します。ソクラテス式問答法とその核心要素である「エレンコス」(精査)と「アポリア」(行き詰まり)についても解説します。 質問の条件:時間、集中、そして哲学的な探求 第3章では、真の対話に必要な条件として、時間、注意、規律を挙げ、フラストレーションを思考の深化の兆候として捉えることの重要性を強調します。シャーロック・ホームズのような細部への注意、観察、推理の活用を推奨し、質問を哲学的な探求への招待と捉える視点を示します。ソクラテスとプロタゴラスの対話例を通して、共同探求の意思確認と対話における平等の権利の重要性を説き、現代でソクラテス式問答法を実践するための条件(配慮、傾聴、許可、困難の自覚と成果への期待)を提示します。 質問の技法:上向きと下向き、深掘り、そして問いかけの落とし穴 第4章では、効果的な質問をするための具体的なテクニックを紹介します。「上向きの質問」(抽象的)と「下向きの質問」(具体的)を区別するハンス・ボルテンの手法を解説し、会話の目的に合わせた質問の方向性を意識することの重要性を説きます。「クリティカルポイント」に到達するまで質問を続ける深掘りの技術、オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンの柔軟な扱い方、「教えて」というフレーズの効果、そして意見やアドバイスを質問の形にする、会話が噛み合わないといった質問の落とし穴とその回避策を提示します。 質問から会話へ:真意の探求と自己の深化 第5章では、質問を通じて対話を深める方法を論じます。判断を自覚し相手の視点を受け入れること、相手の真意を問う「それは具体的には何を意味するのか?」という質問の重要性を強調します。「もしも」の質問による多角的な思考の促進、会話中の自己深掘りの重要性、そして質問の哲学を習得するための最も重要なステップである「自分自身を疑う」ことの意義を説きます。相手との間に理解の橋を架けてから意見を伝えること、そして無関心に見える相手との対話の可能性を示唆します。対話を促すための二つのフォロアップ(疑問投げかけ型と概念深掘り型)、そして最も基本的な方法である「エコークエスチョン」を紹介します。 質問への感謝と実践の核心 謝辞では、本書の完成に貢献した多くの人々への感謝が述べられています。著者よりでは、自身の考えるソクラテス式問答法の実践の核として、相手に自分の考えを押し付けるのではなく、対話を通じて共同で合意点を探る姿勢を強調します。良い質問を実践するための心構え(配慮、傾聴、許可、困難の自覚と成果への期待)と、具体的な技法が改めて要約されています。訳者紹介では、訳者の児島修氏の経歴が紹介されています。本書は、質問という日常的な行為を深く掘り下げ、知性と勇気ある思考を育むための哲学と実践を提示する一冊です。

0投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ良い質問 相手に考えることを促す、自分の探求を助ける純粋、誠実なもの。 マインドセット 自分のことを話したがる、遮る、アドバイスを求められている、との無意識な傾向に注意する。 自分は知らないということを知っておく。 聴いているのではなく自分の言いたいこと、伝えたいことを考えているのでは? 質問しているのではなくその形で自分の意図を押し付けているのでは? 行動 ただ観察する、無為(能動的に何もしない)、「でも〜」という言葉を使わない。「なぜ」より「どのように〜」を多用する。 → 相手の視点で純粋に問う。

0投稿日: 2025.03.29