総合評価

(36件)| 11 | ||

| 14 | ||

| 6 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

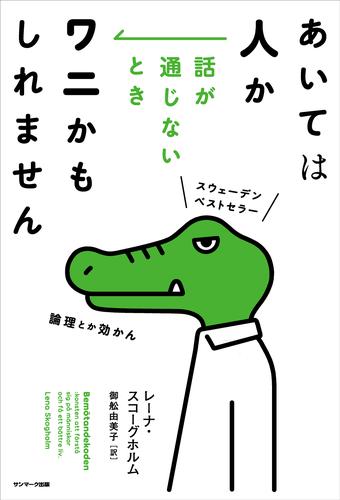

powered by ブクログ書店で印象的なタイトルに目がいって思わず手に取りました。 自分の心を守りつつ他人とうまくコミュニケーションを取るための考え方を、脳科学の知見をベースに学ぶことができます。 ヒト脳・サル脳・ワニ脳、脅威システム・前進システム・鎮静システムといったシンプルな分類に従って、相手の様子だけでなく自身の心の中を俯瞰することで、円滑な人間関係を築くためのコツを掴めたような気がします。

0投稿日: 2025.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自分にとっては学びが多すぎる良書でした。 ワニ脳、サル脳、ヒト脳という捉え方とその仕組みは本当にわかりやすく、目から鱗モノでした。 ワニ脳の人に出会っても、そういう人なのだと決めつけるのではなく、ただその時たまたまそういう状態になる条件が揃っただけであり、誰でもそうなる可能性はあるのだという視点は自分にはあまりなかったので非常に良い視点をもらった気がする。 ワニ脳には簡潔に、サル脳には共感を、そしてやっと具体的な解決策などの話をするヒト脳にというステップが必要だというのは、何においても誰が相手でも使えそう。 学校では教えてくれない本当の対人関係のやり方としてこの本は必読書のような気がしました。 大学生ぐらいの時に読んでおきたかったが、とにかく学びの多い本に出会えて良かったです。

0投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ今、集団の中でモヤモヤしているなら、参考になります。 端的に言ってしまえば、いろんな人がいる…と言うことなのでしょうが、それを科学的に説明され、「相性の合う、合わない」だけではない理由を教わったかな、と思っています。 第7章の どんどんやろうのドリス 和気あいあいのアイーダ フィーリングのフレディ アナリストのアレックス のスタイルの解説が、自分的にタイムリーな内容で、とても参考になりました。 人によっては不要の内容。 こんなことを気にしていない人もたくさんいるはず。 でも、悩んでいる側なら、参考にはなると思います。 意外と読みやすく、3.8。星3つでは少ないかなと4つにしました。

0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半、人の脳の構造を「ヒト脳」「サル脳」「ワニ脳」と分別して説明されていたのが、実体験と合わせてとても理解できた。何を言っても相手に伝わらない、議論が前を向かないときに、相手(自分)がワニ脳になっていないか、ワニ脳になっていれば自分も合わせていかないといけないというのを頑張って実践していきたいと思う。(できれば、その相手もこの本を読んで共通認識をもってもらいたい。) 後半には、より具体的な処世術を期待したが、一般的なふるまいについて書かれており、もう一歩踏み込んだ内容が欲しかった。著者の話好きぶりがわかる文調で書かれていて、要点だけ知りたい自分には中弛みしてしまった。 最後の方の、ドリス・アイダ・フレディ・アレックスの4人のコミュニケーションスタイルは、自分のスタイルを知り、相手のスタイルを測る上でとても参考になった。(いろんな人のことが思い浮かんだ。) こういうのって学んでも、思い出して実践していくのがいちばん難しいよなあ。

0投稿日: 2025.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://paz-library.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00060131

0投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の解像度とあってて、読みやすかったです。自分と他人の状態を把握するツールとしての、ワニ脳、サル脳、ヒト脳、という考え方。活性化している脳に応じて、対応を変える。ミラーニューロンによって機嫌は伝染するから、せめて自分はなるべくご機嫌でいたい。しかしまあ、コミュニケーションで困っている自分のような人間が読むのではなく、困らせている人が読まなければならない本ではあると思う。

42投稿日: 2025.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ簡易な言葉で書かれていたので万人受けすると思う。相手の状態に合わせて話をする、というのはよく語られる話だと思うが、ワニ脳、サル脳、ヒト脳というインパクトのあるワードで具体的に解説されているのが良かった。自分で自分のコミュニケーション手法をコントロールする方法として、意外と最終章のボーナスチャプターが有用に感じた。(自分自身赤の割合が大きいと思う。メンタルトレーニング、マインドフルネスのススメを実践してみて、価値を感じた。)

0投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

人の脳には「ヒト脳」「サル脳」「ワニ脳」があって、ストレスや疲れが溜まると外側から順に剥がれていく。 ヒト脳は論理的に考えられる状態。サル脳は感情が優先される状態。ワニ脳は追い詰められて攻撃や逃走に走る状態。 相手が今どの脳に支配されているのかを意識して接するのが大事だと感じた。 サル脳の相手には共感して寄り添う。ワニ脳の相手には安心感を与える。ヒト脳であれば論理的に対話できる。 結局は「相手に合わせる」ことが会話の本質なのかもしれない。 そして、自分自身もヒト脳を保ち続けるためにこまめな休息が必要。疲れたまま走り続けると、誰でもサルやワニになってしまう。 印象を決めるのは言葉より非言語コミュニケーション。表情、声のトーン、アイコンタクト、オープンな姿勢。どれも意識するだけで相手に伝わる印象が変わる。手のひらを広げて相手に見せることも開示のひとつ。 会議の終わり方も大切で、ポジティブな言葉やトーンで締めれば参加者の心に良い余韻が残る。 言葉選びにも工夫が必要。「でも」「けど」は相手を否定してしまう。代わりに「そこで」とつなげれば前向きな印象になる。 さらに、人は「自分で決めたい」という欲求を持っているから、命令ではなく選択肢を与えるだけで受け入れられ方が全く違う。 人と関わる時も、自分と向き合う時も、この3つの脳を意識するだけでコミュニケーションの質が変わりそう。 ・取り入れること 話す時は手のひらを広げて相手に見せる 相手の意見に対して「でも」を使わない こまめに休むことに罪悪感を持たない

1投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分がお役所対応に不満を抱きがちなのは サル脳を刺激されてるからで 割と私サル脳由来で人にキレてること多いなと分かっただけでも大変有益な本

1投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログワニ脳って発想が好きです。 スヴェーデンだろうとどこだろうとストレス超過はダメですよー、ストレスためると余裕がなくなりイライラしたり、ワニ化しますよということだけど、飲みすぎない、睡眠確保、健康に気を遣いましょうってのは万国共通なんだなぁと感じた。 ただ、朝起きてワニになってたら踊ると思う。 曲は『ワニなって踊ろう』

0投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動科学や脳科学に基づいた人付き合い指南書。学術的理論をわかりやすく日常生活に落とし込んでいて、そういうことあるね、と思うことがたくさんあった。コミュニケーション苦手な人、まわりに付き合い辛い人がいる人は読んでみるといいかも。

0投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『あいては人かワニかもしれません』(レーナ・スコーグホルム)を読んで <結論> ・本書は、脳科学と実践心理学を融合させ、“人間理解”に新しい視点を与えてくれる ・「ワニ脳」「サル脳」「ヒト脳」の分かりやすい解説が、人間の行動と感情の仕組みへの理解を助けてくれる ―――― 読了してまず心に残ったのは、“自己一致”や“感情のバリデーション”に関する章だ。私は今エグゼクティブ・コーチングについて学びを深めていて、本書の「フィーリング・グッド」や「自分を否定せず認める」ことの重要性に深く共感した。 また、ボーナスチャプターの「ストレスチューブ」のたとえ話も印象的だった。最初、円筒のイラストに戸惑ったが、タイヤのチューブの空気圧のように、自分の中のストレスが限界に近づいている状態を「抜く」ことの大切さが伝わってきて、毎日のストレスケアを見直すきっかけになった。 本書には、「脳科学のメリットを強調する傾向がある」とも感じた。しかし、脳や心の弱さ、感情の揺れ、過度な期待や不安についてもきちんと触れられていて、単なるポジティブ一辺倒ではなく現実に即した深い配慮が感じられる。 「変容」というテーマでは、コーチング現場で大切にされることと本書の内容が重なる。行動変容は、外から押しつけられるものではなく、本人の内側から生まれる動機(困難・痛み・願望・インスピレーション)がきっかけになる、という学びは印象的だった。また、変容の必然性を引き出すためには、安全な場や信頼関係が欠かせない、という本書の主張が強く心に残った。 以前から同じテーマについて繰り返し考えていたこともあり、本書を読み進める中で自分の疑問や気づきが少しずつ深まっていった。たとえば「人は勝手に助かる」という考え方は、最終的には自ら変わる力が誰にも備わっていると思わせてくれるし、コーチとして人と関わる時の姿勢にもつながった。 まとめると、本書は“自分と他者”“変容のきっかけ”“信頼関係という土壌”など、人の成長の本質を複数の角度から見せてくれる一冊だった。具体的なエピソードや科学的知見だけでなく、日常の人間関係や仕事に活かせるヒントも多い。コーチングに興味がある人はもちろん、自己理解や成長に関心がある人にもおすすめしたい本だ。

2投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ人は恐怖を感じると本能(ワニ脳)は、逃走か闘争、凍結を促す。 凍結は、動物が危険を避けるため死んだふりをする行動。 一時的にワニ脳を発症した際への対処療法は、「安心」だ。 短い文章で簡潔に指示や指令を送るとよい。 サル脳(ほ乳類脳)は、感情をつかさどる機能が備わっている。対処は、話をよく聞き、共感してあげるとよい。 ヒト脳は、物事を論理的に考える力が備わっている。 ストレスが強すぎたり、極度の疲れがたまると麻痺してサル脳に移行し論理的に判断できなくなる。 ・第一印象では、背筋を伸ばし両足に均等に立つ。 ・にこやかに、手のひらを見せる、親しみな口調 ・悪い話は直に会う、時間は十分にとる、短い前置きから話し、要点を簡単に伝える。知っていいることだけを話し、憶測による話はしない。 ・相手の話し方を観察する・・・意識的に波長を合わせる場合、相手のスピードやよく使う言葉、文章の長短、抑揚や声の高低、大きさ、顔の表情や癖をよく見る。

4投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまでにない発想だ!とか、新しい気づきは無かったけど、感覚で理解していることが言語化されていて納得感があった。

1投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ人の脳の構造を踏まえて、コミュニケーションにおいて対立するような場合にどう対処すべきかということを説いた書籍。 言い言葉に買い言葉的になってしまうシチュエーションがありますが、そうしたことを避けることができるようになるかもしれません。

10投稿日: 2025.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログまず、本のタイトルがいいですよね。 脳の働きについてとても分かりやすく書かれた本でした。 ヒト脳、サル脳、ワニ脳のそれぞれの状態の特徴をとらえて、相手の脳がそのような状態にある時に、どのようなアプローチができると良いのかが分かりました。 また、自分自身にも当てはめてみた時に、疲労が溜まっていたり、ショックな出来事に余裕をなくしてワニ脳化しそうな時にも、「あ、私ワニになりかかってるな。ヒトにもどれ〜ヒトにもどれ〜」と客観視して理性的に対処できることにも繋がりそうだなと思いました。 自分の傾向としては、自分の感情を発露して共感してもらいたいサル脳の時が多いのかも、と思ったりしました。 引用の中で“ポジティブなシステムは、いわば、あまり鍛えられていない脆弱な筋肉で、ネガティブなシステムは鍛えぬかれた世界最強の筋肉“とあり、私たちの脳はネガティブな方に引っ張られやすいのだと。脳がポジティブにいられるための方法やそのためには自分自身のケアの大切さも書かれていました。 これまで読んできた自己啓発、ビジネス本の中でも特にいい本に出会えたなと思いました。

21投稿日: 2025.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログなんでこんなに伝わらないんだろう、という子が職場にいたので読んでみました。 自分にも余裕がない時期だったのもありますが、こちらはヒト脳だけど、おそらく向こうはワニ脳だったんだろうなと思います。相手の状態に合わせてコミュニケーションを取れていないから伝わらなかったんだろうなと反省しました。 自分のケアもしつつ、相手に合わせてコミュニケーションを取るよう気をつけたいと思います。

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ腹の立つ出来事に遭遇したとき、何の考えもなしにこちらのサル脳やワニ脳を作動させてしまうのではなく、この本の内容を踏まえて、相手は何のシステムが作動しているのか、それはなぜなのか、どうしたら不安を取り除いてあげられて、相手のヒト脳を作動させられるかを考えられるようになった気がする ヒト脳、サル脳、ワニ脳という表現がイメージしやすくてとてもいい この人が悪い人なんじゃない、脳の機能の問題だ、と考えられたら、人を嫌わなくて済む

10投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログちょこちょこ読み進めていたコミュニケーション本。非常によかったです……! 「なに?ワニ?」と手に取ったのですが、いわく、人間の脳には三つの層があり、それがヒト・サル・ワニの脳。 人間がサバンナに生きていた時代からあるのがワニ脳で、これは危険を察知するのが仕事です。でないとライオンに食べられてしまうので。 人間の進化に伴って、感情を表現するサル脳、論理的思考ができるヒト脳が発達してきたものの、これらは内外からのストレスですぐシステムダウンしてしまいます。 様々なストレスに晒される現代では、すぐにヒト脳が落ちてしまうため、建設的な議論が難しくなってしまう。それは人としての不出来に関わらず、「生か死か」を生き延びてきた時代が最も長いから。なので、ヒト脳にとどまるために「相手はサル脳か?ワニ脳か?」を見極めてことばを変えましょう、というのが前半の主旨です。 私にとって印象的だったのは後半で、どうしたら自身がヒト脳にとどまれるのか?数多のストレスをどう受け止めればいいのか?といった解説。 「周囲は自分の鏡」ということわざもありますが、つまるところ、周りの不機嫌は自分が源。まずは自分をしっかりケアして、エネルギーを充電するための心のオアシスを広げていこう、ということでした。 心にゆとりができると視野が広がり、自然と周りにやさしくできる。つられて周りにも「鎮静モード」が広がっていく。 急には難しいですが、できることからやっていきたいと前向きになれる一冊でした!

24投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事柄、伝える事が多いのですが同じ内容でも伝わる人と伝わらない人がいるので、全ての人にどういうふうに説明すればいいのかヒントになりました。 今その人の脳の状態等をわかりやすく例で例えていて苦なく読めました。

1投稿日: 2025.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

コミュニケーションハック。 タイトルを見た時は人とワニが存在するからわかりあえない、という内容かと思ったが違った。 「ヒト脳」「サル脳」「ワニ脳」の3段階が全ての人にあるから、その時々で言語を使い分けよう、ということ。大変納得感があった。

2投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ冒頭に書かれているのはゲーテの言葉でした。 「人と接するときは、その人のあるべき姿を見て接しなさい。 人には、その時々の体調や感情があって、他者との交流に対しても常に一定の対応ができるとは限りません。 筆者の行動科学の研究者であるレーナ・スコーグホルムさんは、「人と接しているときに、その人の脳で起きていることに応じてふるまえば、言葉の選択を誤ることはなく、脳科学の知識を頼りに、適切な対応ができる。」と言います。 ヒトの頭蓋骨の中には、人類の発達の歴史が残されているそうで、脳には進化の過程で取得してきた3つの層があるそうです。 脳の最も古い層・・・ワニ脳 本能的に働く。過剰なストレスにさらされたりすると「逃走」「闘争」モードに入る。 脳の次に古い層・・・サル脳 感情が制御されずに働く。自分の発言を深く考えず、自分の行動でどういう結果が起こるか想像できない。ただ気持ちを話したい。 脳の新しい層・・・ヒト脳 論理的に行動できる。筋のとおった話ができる。 そして、論理脳であるヒト脳は、大きなストレスにさらされる(たとえば何時間も休まずに働き続ける)と、あっさり機能を停止してしまうそうです。 さらにストレスが収まらないと、サル脳の機能が停止し、ワニ脳になってしまうそうです。そしてサル脳以下になったら論理は通じません。 それでは、ヒト脳にとどまれるように自分をケアするためにはどうしたらよいのでしょうか? それは、毎日のルーティンのなかで、「必ず休憩をとること」「決して疲れをためないこと」だと言います。人と話す前のコンディションを整えることが大切なのです。また、言葉を交わさなくても相手には表情などから感情が伝わるものです。ご自身のケアに努めましょう。 この本には、人への感情の「ムラ」を無くし「調和」していくための脳の仕組みや効果的な対応方法が書かれています(ワニ脳には「短く話す」、サル脳には「共感と理解を示す」、「言葉よりトーンが大切」、「体を相手に向けて対応する」など)。 スウェーデンのベテラン人気講師によるベストセラーです。客観的にご自身や周りの人の言動を見つめ直す参考に読んでみてはいかがでしょうか♡ 今日の会議や商談で話す人は、ヒトか、サルか、はたまたワニなのか? そして、あなたは? 相手がワニだったら、即休憩も有りゲーター? 休憩で飲むのは、玉露(ぎょくろ)コダイル? 現場はホントのワニワニパニック?? どうぞ、あなたから穏やかな空気感で、「その人のあるべき姿を見て」接してあげてください♡ ヒト同士の話し合いができますように。心よりお祈りしております♡ 〔目次より〕 〇1章 ヒト脳・サル脳・ワニ脳 話が通じないとき「ワニ」かもしれません 〇2章 非言語のパワー 「言葉の外」からこんなに伝わる 〇3章 わるい話 伝え方とは「受け取られ方」を決めること 〇4章 やわらかくなる 「調和」をまとう 〇5章 伝染 まずはあなたの感情が肝心だ 〇6章 対人感情 人への「ムラ」をなくしたい 〇7章 率直な物言い、おだやかな空気感 論理脳と感情脳の共存 〇8章 フィーリング・グッド ごく自然な「やさしさ」が根づく 〇ラスト 自分の「トゲ」を抜く

141投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10283638

0投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ対人関係のアルアルを意外な表現でわかり易く書かれていて、客観視できるようになれた良書。 ただ最初、腑に落ちる事ばかりで、とても面白かったのだが、後半は別の言い方で詳しく述べられているだけのような気がする。自分自身の脳内を理解しようというスタンスにかわっていった感じで、中弛みしてしまった。

2投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ何も言い返せなくてフリーズしたり 逆に言わなきゃいい事を言ってしまったり 言われたことを勝手にマイナスに捉えてどんよりしたり 思い当たりがありすぎることを理論的にわかりやすく説明してくれるのですごく腑に落ちる。 脳の仕組みでそうなるなら、 そうならないように対策すればいい対策も書いてあるので 自分がワニになりがちな人も読むべき。 結局全ては休息して自分をいたわり、ご機嫌にしておくことが大事なんだけど この本よんでから気分がどんより方向にいきそうになったら 自分でご機嫌に軌道修正するようになって 人前でウダウダしないようになりました

4投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ他者との向き合い方について、相手がどのような思考をしているか考えることが大事で、動物を用いた説明は分かりやすかったです。 対して自分自身にとっても感情の変化、どの動物に自分がなっているかを理解することで、他者にも向き合いやすくなることが印象的でした。

2投稿日: 2025.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ・ワニが求めるのは明確な指示 ・サルが求めるのは理解と共感 ・ヒトが求めるのは客観的な問題把握 ・オープンなジェスチャー ・相手の方を向きアイコンタクト、手のひらを見せる ・物を伝えるために表情を使う ・悪い話をする時、まず相手がワニだと思って端的に伝える、相手のペースに合わせて、ワニ、サル、ヒトを使い分ける ・チームメンバーには最初バリデーション(相手の話を聞いていると伝えること)が必要、まず自分をゼロにして相手の言葉をそのまま受け入れて、理解を示す ・解決思考で考え、提案する ・期待は伝染する、期待はその期待に応えたいという慾求を生む ・お日様脳スイッチを入れるために①どうすれば解決するかに目を向ける②イエスもまず答える③私を守護にして自分の立場で伝える④理由を伝える⑤シンプルを心がける ・どんより脳を起動させないために、できることに目を向けて自発的な言葉を使う

5投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ人事や総務で働く会社員にはかなり優秀な教材になると思う。 出来たらこれから社会を背負う20代、30代に読んで欲しい一冊。

2投稿日: 2025.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログゆるい表紙の絵に惹かれて読みましたが、脳の仕組みやコミュニケーションについてとてもわかりやすく書いてあり、よかったです。 内容は多岐にわたりますが、印象に残ったのは、話し相手の話し方や機嫌を受け取って自分が反応してしまうというのはミラーニューロンというものが関わっている、ということでした。 また、"ストレスの程度は、ありのままの現実に加え、あなた独自の解釈に基づいた対応で決まる。悩みの原因は出来事ではなく、出来事の解釈だ""自分の限界を知っているのは、自分だけ"というのも印象的でした。

2投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ対人コミュニケーションのコツをまとめた一冊。 脳の働きから人との接し方まで、わかりやすく説明されている。 人の脳は、理性的なヒト脳、理性を欠いたサル脳、生存本能を最優先するワニ脳、の状態があるらしい。 自分と相手の脳の状態を見極めて、適切に接することができれば、無駄な争いや疲弊を避けることができる。その考え方を提示してくれる。 ヒト語を話すワニがいたり、ワニ状態の人にワザとヒト語を使い逆上させて叩く人がいたり、身の回りに嫌なヤツが沢山いる。 そういう連中への対処方法を知りたくて読み始めたものの、柔よく剛を制すではないが、正面からぶつかるんでなくて、こちらが考え方や見方を変えることで、負担や疲弊を減らせるのではなかろうか、と思えるようになった。大変参考になった。

2投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半1/3と後半1/3は未知の視点の話で面白かった ヒト、サル、ワニ脳 ドリス、アイダ、フレディ、アレックス とっつきやすいところから取り入れていこうと思える内容だった(どこがとっつきやすいかは個人の特性に大きく関わると思う) 「相手を理解するには、まずその人の靴を履いて1マイル歩かなければならない」 要所要所にドキッとする文が散りばめられてる良書 とりあえずカバーはずしてみてほしい! …ワニ皮っぽい特殊紙のチョイスが好き!

1投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ爬虫類(ワニ)の時の脳、猿になった時の脳、人間の脳。この3段階を人間は行ったり来たりしているみたい。 ワニ相手に人間が話すことの難しさも同時にわかりました。自分はワニだと自覚している人に人間が伝えても、ご高説にしかならないわけだ、なるほど。 ワニは逃げるか攻撃するかなど選択肢が限られるようだし、ワニにサル、人間になってもらうことの難しさが身に染みつつ、人間はもっと知恵を駆使する必要があるのだな! 飲み会は猿になって自分の気持ちを聞いてもらうための手法なのだなとも理解しました。 自分でストレスを溜めちゃう人はなかなか人間でいられないね。自分を大事にしよう!

1投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログまじで勉強になりました めちゃくちゃお局にガミガミ言われてた時まじで自分ワニ(凍結)になってたな 久しぶりにこういう系の本で納得できてよかった

3投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ話が通じない時はワニかもしれませんという話。発想が斬新で面白かった。 人間の脳はヒト脳、サル脳、ワニ脳の3つに分かれる。ヒト脳は論理的に考え、サル脳は感情的に反応し、ワニ脳は本能で動く。アルコールを飲んだり、ストレスが溜まると、ヒト脳から停止していく。誰もがこの3つの脳を使い分けながら行動しているという。相手がどの脳の状態なのかを見極め、それに合わせた対応をすると相手との関係が上手くいく。相手をヒト脳の状態に誘導することが重要だと感じた。 後半では、人はネガティブな話に反応しやすいが、ポジティブな話をすることで関係が良くなることが述べられていた。まずは自分の状態を整え、良い影響を与えられるようにすることが大切だと思った。

17投稿日: 2025.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ1. 伝え方の重要性 - 伝え方は「受け取られ方」を決定する要素であり、言語だけでなく非言語も含まれる。 - 人は数秒で相手を判断し、言葉の7%、表情の55%が重要であることが示されている。 2. 脳の構造とコミュニケーション 2.1 ワニ脳、サル脳、ヒト脳 - ワニ脳: 最も古い脳層で、恐怖やストレスに対する反応を司る。 - サル脳: 感情や直感を処理し、他者との感情的なつながりを重視する。 - ヒト脳: 論理的思考や分析を行い、筋の通った話し合いを可能にする。 2.2 脳のモードとコミュニケーション - 状況に応じて、どの脳(ワニ脳、サル脳、ヒト脳)を活用するかがコミュニケーションに影響する。 - 信頼関係を築くためには、相手の脳のモードに適した言語(ワニ語、サル語、ヒト語)を選ぶことが重要。 3. 非言語コミュニケーションの力 - ボディランゲージや声のトーンが言葉以上に重要な役割を果たす。 - ポジティブな表情やトーンが、相手の脳に良い影響を与え、理解を促進する。 4. 言語の選び方と伝え方 4.1 言葉の選び方 - 相手を主語にするのではなく、自分を主語にして話すことで、攻撃的に受け取られないようにする。 - ポジティブな言葉を使うことで相手の反応を良好に促すことができる。 4.2 要望の伝え方 - 要望は柔らかく伝え、選択肢を与えることで相手が応じやすくなる。 - 「ノー」という言葉を避け、「イエス」で始めることで相手の気持ちを和らげる。 5. コミュニケーションスタイルの調整 - 相手のコミュニケーションスタイルに合わせた言葉遣いやペースを意識することが、人間関係をスムーズにする。 - 自分のスタイルを脇に置き、相手のスタイルに応じた接し方を心がけることが重要。 6. まとめ - 本書では、伝え方の重要性、脳の構造、非言語コミュニケーション、言葉の選び方、コミュニケーションスタイルの調整が強調されている。 - 効果的なコミュニケーションには、相手の脳のモードや感情を理解し、適切な言語や方法で接することが求められる。

1投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間の脳にある複数の言語層を、その進化順にワニ脳、サル脳、ヒト脳とし、それぞれの特徴に合わせたコミュニケーションを指導する良書。いくら論理的に話しても伝わらず苦労している人は、試す価値がありそう。 これは、ワニ脳やサル脳が悪いという話ではない。脳は人体で最もエネルギーを消費する器官のため、強いストレスや生命の危機から脳を守るための省エネモードとして必要なものなのだ。だから、ひどく疲れた時にコミュニケーションが億劫になるのは精神力が弱いのではなく、脳の自衛本能が正常に動いていることの証である。 本書を通じて、「同じ人間ならば論理的な話は通じるはずだ」という思い込みを思い切って捨てられる良いきっかけになった。

7投稿日: 2025.02.06