総合評価

(26件)| 7 | ||

| 16 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ上越市に越してきたので、読んでみた。 今ほど自由に旅行も引っ越しもできなかった時代。旅にでたい。たとえ地方にいても、他の土地のことや都会のことが知りたい。誰もが情報や気持ちをやりとりしたい。何のために生きるのか意味を持ちたい。 そんな欲求に郵便という壮大な網目、面で応え、制度化した。 特定郵便局の起こりや、切手の消印、全国一律料金などの制度設計のやり方も面白かった。 ヤギさん郵便、郵便屋さん。前島が作った郵便という言葉は深く染み付いた。それだけ皆に待たれていた制度だったんだろうな。

0投稿日: 2025.08.17 powered by ブクログ

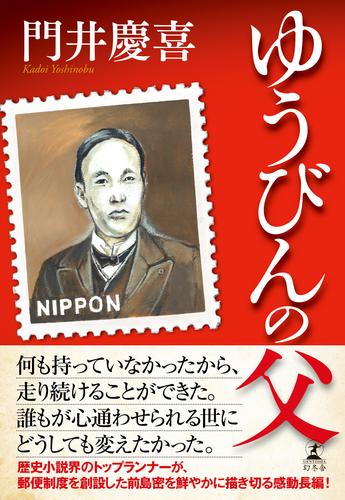

powered by ブクログ日本史の教科書でおなじみ、郵便制度を作った前島密のお話です。その名前と1円切手の肖像は知ってましたが、元々の名前が上野房五郎だとか5歳で初めて一人旅をしただとか、ほぼ知らないことだらけでした。そういえば大河ドラマ『青天を衝け』で郵便の話があったなぁとうっすら思い出しましたが、創始者たる前島密が当時ヨーロッパ出張中とは……さぞや悔しかっただろうなぁ(^^; かつて特定郵便局長が地元の名士とか資産家であるというのは知ってましたが、まさか当初は無給だったとはびっくりです。今や日本の郵便は青息吐息ですが、それもこれも民営化のせいですね…前島さんの嘆きが聞こえるようです。 もう少し晩年まで彼の人生を見てみたかったですね、そこがちょっと残念。

0投稿日: 2025.07.13前後半のバランスが悪い

NHKの大河ドラマが描く時代の大半が戦国時代か幕末になっているのは、この激動の時代が数多くの人物を生むからなのだろうな。本作品の主人公前島密も当然その時代の子である。次々と目指すものを変えてゆき、どれも一通りはできるが という主人公の一風変わった才能を丁寧に描き出している。特に前半は主人公の紆余曲折のせいか、見通しが悪く冗長な感じがする場面も多かった。中盤から話が生き生きとし始めた。幕末から明治維新の頃の有名人が次々と登場し、ワクワクしながら読み進めることができた。本書の題名が「郵便の父」ではなく「ゆうびんの父」となっていることにも納得させられた。特に終盤の地方の素封家を郵便局長にするところあたりは説得力があった。今日の郵政改革を阻む「全国郵便局長会」の手ごわさの遠因を知った思いである。郵便事業創業期の話をもっと詳しく知りたい。前半が詳しすぎ、終盤が短すぎる気がする。

0投稿日: 2025.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログゆうびんとあるから、どんな話だろうと思って読んでみれば、郵便の核心部分に触れるのは4分の3、ほとんど後半である。 しかし、まだ人の足でものを運んでいたような時代に、これだけのものを短期間で仕上げてしまう、前島密の努力に感服した。 その努力が今、民営化やメールやSNSなどの普及によって下火になってしまっているのは残念である。

0投稿日: 2025.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ちょいと読みづらい部分があったなぁ~越後高田郊外,母一人と暮らす上野房五郎は5歳で糸魚川で典医となっている叔父に無心の使いに出され,聡明さ故に相沢家の嗣子となった。漢方医の学びに飽き高田の儒者・倉石の塾にも飽き,江戸へ出る。儒学の戸沢,医者の上坂,旗本の添田と渡り歩き,叔父の死を知って相沢家の相続争いに勝って三百両で従兄弟に譲って江戸へ戻り,筆耕で糊口をしのいだ。ペリー来航に浦賀奉行の中間となって久里浜へ出掛け,長崎へは糸魚川から山陰を廻る。四国へ渡って和歌山から東海道で江戸へ戻る。旗本・設楽弾正・長尾全庵の知恵袋,次期船手頭と噂される江原に長崎の竹内を紹介される。江戸湾に来た観光に乗って船のしくみは解ったが碇を上げないため,函館行きを決意するが,函館の武田に懇願し昆布を積んで列島一周を達成。長崎で勝と知り合い,二度目の一周を成したが江戸へ戻り,外国奉行・野々山の対馬行きに随行,江戸に戻ると各藩から招聘され松江藩・福井藩の世話になる。オランダは駄目だと判断し,長崎で英語を学び何礼之の従者として洋行の予定だったが,蒸気船の故障で間に合わず,長崎で培社という私塾を経営するが,持ち出しが多く,薩摩に招かれて開成所の教授となったが,兄の死まで留め置かれた。江戸へ戻り目付の平岡から紹介され前島家の末期養子となり来輔と名乗り開成所翻訳筆記方,助教,数学教授,兵庫奉行所,大政奉還後は駿府藩の中泉奉行となったが,勝の誘いで新政府に出仕,民部省の改正掛,大隈の助言機関となった。鉄道の構想を短時日で描いて,好きな仕事を選べる立場となって,飛脚の近代化を図る道を選ぶ。大隈の尻拭いのため洋行している間に密の描いた郵便事業は走り出し,帰国後に各地の素封家を使って郵便局網を造り上げる~郵便の父と言ったら前島密だけど,来歴は知らなかった

0投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ前島密が農家の生まれ、何も後ろ盾のない状態から"郵便制度の祖”と呼ばれるまでになる話。師を替えながら様々な分野の勉強を極めたことが国の大事業に収束して行く過程が面白かった。当たり前になっているけれど、全国どこでも一律の料金で手紙や荷物を確実に届けられるって凄いことだ。

2投稿日: 2024.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログアヘン戦争で、中国が負けた事は、想定外だったのだろう。いかにして、日本の植民地化を防ぐか。維新期の動乱からの見事な着地をなしえて本当に良かった。旧弊の幕府組織では対応出来なかったろう。混乱から、西洋式の政府への見事な転換。利権を奪われずに制度化していった要人達。ありがとう。

0投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログお母様の決断が凄いです。自分の足で日本各地歩き、夜の常を目の当たりにしたのが日本を変えることになったのだなぁ。

0投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

誰もが見たことがあろう1円切手の前島密の物語。 幼少期から母の死までを描いていて、郵便の父になるまでの紆余曲折が面白すぎます。 これまで密が主人公のドラマや小説を知らないので、こんなに破天荒な人とは知りませんでした。 とにかく好奇心だけは旺盛で堪え性がなくいろんなことに手を出して物にはするものの、人生の目標となる軸が定まらない上に政局からは一歩引いた感じなので、生涯の仕事としての郵政に出会うまでが焦らされてしまいました。 一つのことを突き詰めるのも素晴らしい事ですが、とりあえずは与えられた仕事をちゃんとこなしつつ夢を探すのもいいかもしれませんね。

0投稿日: 2024.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ「近代郵便の父」と言われる前島密が郵便制度を導入するまでの半生記。 英語、数学、儒学、医学、蘭学、操船法など、手を付けたものは全て習得する才能の持ち主だった密は、常に新しいことを求め歩いた人生の旅人でもあった。 長崎留学中に始めた英語塾で出会った勝海舟や薩摩藩士たちとの縁で幕臣となり、維新後は明治政府に誘われ郵便制度の基礎を築くに至る。 頻繁に師を変えたりしても人望を勝ち得たのは、人柄に加え、志や才能が顕著だったためだろう。 郵便制度構築に割かれたページ数は多くないが、その試行錯誤の様子は作者の真骨頂。 制度を全国に拡げるに当たって各地の庄屋・名主が果たした役割は大きく、今でこそ特定郵便局は抵抗勢力のように扱われるが、当時は責任感、使命感、公共心に溢れた知識階級だった。まして維新後に初めて天皇の赤子となった人々の高揚感はいかばかりだったか。 密の目を通して、当時の市井の雰囲気を実感できるのも本書の魅力。 大阪での岡田以蔵や新選組との邂逅は史実か作者の遊び心か。 書名の「ゆうびん」のひらがな表記には密の生まれ育ちに対する作者の想いが現れている。 そして本書は母との話に始まり、母との話で閉じる。

0投稿日: 2024.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

なっかなか郵便事業の展開にたどり着かず、残りページは乏しくなってやきもき。蘭学医療だの海運だの興味はもつものの極めるに至らず。薩摩での英語教師をうまく投げ出し、勝麟太郎のすすめで新政府に出仕する。そこでも紆余曲折を経てようやく郵便に行き着く。なるほど「ゆうびん」とは同音異義語がなく、なじみやすい語だわ。〒マークも合わせて、明治初頭になかなかのセンス。前島密の旅先での経験を活かした発想の特定郵便局制度もそういうことだったのか。イギリスに学んだ切手やポストの仕組みもなるほど。物語の締めがなんで母の死なのかね。

0投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ郵便制度を創設した前島密の一代記。知った名前が、沢山出てくるあの時代ならではの面白さがあった。 前半生においては人生の無目的に苦しんでいる。全国各地を旅したり、船乗りになったり、英語を学んだり、幕閣へさかんに建言したりしていたのは、人生の目的を渇望して発見できなかった軌跡といえる。もがくようにして、転がるようにして、自分そのものを探していたのだ。それがようやく郵便創始という目的を得て、明治時代に入ってからの後半生は国の大事業の土台を設計し創り上げていく。歴史上の有名な人物とやり合う様子は興味深い。

8投稿日: 2024.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

越後の貧乏な母一人子一人で育った房五郎.元武士の出の母の教育もあって,志大きく育つ.十代の頃より家や藩などではなく日本の行末を見つめて旅をし主人を変え学ぶべきことは学び数々の失敗をしながら最後に郵便という花を咲かせた. 房五郎は前島密になるわけだが,養子にと求められたり,彼を助ける人が多くいたことを思うと,若い頃より才能と人間の魅力に溢れていたのだろう.また,郵便の成り立ちもよく分かり面白かった.

0投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

郵便の仕組みを作り、鉄道の概算見積もり計画し早稲田大学創立に関わり学長になった 前島密の話 越後田舎で40才の母が産んだ。母は武家の奥で働いた。40才で豪農の嫁に。教育熱心な母から読み書きを習う。5才で道を聞きながら直江津の親戚に母の手紙を届ける。手紙の内容は金を下さい 勉学に優れて養子の話がくる。母と一緒に城下町で暮らす。学ぶ事がなくなり江戸へ行きたくなる 医学、オランダ語を学ぶ。ペリーの来航で船と渡航に興味。築地で船の運転を学ぶ学校に潜り込むが幕臣の息子が優遇。函館に向かう。履歴を語ると指導者にされる。五稜郭建設中。船を動かす金がない。北海道の昆布を積んで下関で売る 帰りは石炭を買い途中で売る。利益が出たが大阪商人には敵わないのを悟る。函館から長崎へ。 イギリスと組む為に英語を学ぶ。京都で泊まり飯付き塾を始める。飲んだ後に岡田以蔵に切られそうになる。新撰組沖田総士に救われる 塾は金不足でしめる。用事で長崎に行くと勝海舟と知り合う。アメリカ渡航を知る。潜り込もうとしたら既にアメリカに出発していた これまで実績で江戸で仕事を探す 前島家の養子の話がきて武家になり結婚 大政奉還で静岡に引っ越し事務方 戊戌戦争、薩摩と長州の二大勢力 大久保利通は生徒だった 東京に呼ばれて何か希望職は?外交というが 薩摩の仕事と言われる。母との手紙から日本にはない郵便システムを思いつく 料金、運用テスト、切手、郵便屋さん、ポスト イギリス出張でスタンプの仕組みを知る 77才の母を越後から江戸に呼び一緒に暮らす 寝たきりになる。最後に自分が幼少期にしてくれた話を子供達にする。雪が背丈より高くなるで 子供達が大笑い。84才で母は亡くなった 飛脚との調整。

0投稿日: 2024.06.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ郵便の父・前島密の伝記小説。高名ではあるがその生涯はほぼ知らなかったので、大変面白く、勉強になった。明治になるまでの記述が冗長で、郵便以外の前島の業績をもっと書いてほしかった面はあるが、郵便が一生涯の仕事となる軌跡が確り描かれていて良かった。

0投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ郵便制度の骨格を作った1円切手の肖像前島密。 人は望む人物になるのではなく、周囲の環境や時の運により、思わぬ形でその才を発揮する。郵便制度に至るまでの道程のとにかく長いこと。 挫折を繰り返しながらも前向きに生きれば道が開けて来ることを教えてくれる。

0投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼少期から好奇心旺盛で、行動力がハンパない房五郎。紆余曲折を経て、前島密と名を変えても、彼のバイタリティーは続く。薩長土肥出身者を前にしても臆せず、彼ならではの芯の強さで難局を打開してゆく。郵便制度の基盤を完成させた前島密に感謝したくなる物語である。

0投稿日: 2024.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ伝記は史実が大事だからか、説明くさくて読みにくいものが多かったが、本作は先が気になってどんどん読み進んだ。 前島密の人生が面白いというのもあるけれど、やはり作者の力だろう。 母の影響を多く書いているところが、男性作者だなあと思う。そして息子はみんなマザコンなくせに、ちっとも母を大事にしない。 当時の女性は、それが誉で息子の出世が己の幸せ?離婚までさせて連れてきた母を、7年間で飼い殺しなんて。 と腹の立つこともあったが、話はとても面白く読んだ。

0投稿日: 2024.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ一つの時代にこれだけの改革者がいれば、時代が変わって当然と感じました。今の日本の礎を築いたのは間違いなく、知識欲おう盛で改革欲に溢れた人達が多く居たこの時代だと思いました。

0投稿日: 2024.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログうわー、こんなところにも変人が。 タイトルから、前島密の話だと分かったけど、 まさか、前島密がこんなに変身だとは。 ネット生活が当たり前の現代でも、 郵便がなくなることはない。 最強の二番手、恐るべし

0投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の郵便制度を設計した前島密の半生(ほぼ)を描いた小説。 前島密の名前は知っていたが、ここまで魅力的な人物だとは思わなかった。図書館で受け取ったとき、その分厚さに予約したことを後悔したが、抜群の読みやすさと綴られるエピソードのおもしろさに引き込まれて無事に読了した。 日本郵政のHPに掲載された「前島密年譜」によれば、この作品以後も84歳で亡くなるまで、様々な方面での活躍が続いたらしい。興味や関心が次々に移り、そこに集中して体得したものが後によい結果をもたらしたのだろう。

3投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の郵便の父_前島密の伝記 自分は教科書で1行レベルの知識だけ なが〜い前置き が 一応、郵便への伏線になっているのには関心 幼なじみとの再会シーンは 今も昔も同じだなと共感した みんな一度は都会とか夢を見るのよね で 何となく歳をとって 落ち着いていく でも、それもまた幸せ と悟ったような事を書いておく 最後、 終わり方は あれで良かったのかな~? クライマックスを このエピソードで終わるのか〜 うーん と俺はなった もうちょっといい終わり方 あったんでない!?

4投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで一円切手の肖像の人を気にしたこともありませんでしたが、郵便の創設等の感動的なエピソードを知ることができました。

5投稿日: 2024.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ゆうびんの父』 門井 慶喜 著 門井慶喜氏の本にハズレはないと新刊をゲット。と思ったところ、前半は前島密(上野房三郎)があっち行ったり、こっち行ったりの繰り返し。北は北海道から南は九州まで、上司・師・仕事を転々とし、「いつ本題は出てくるのやら…」と不安になってきます。後半から郵便事業の立ち上げとなり、ヤマト運輸の小倉昌男氏バリの活躍に移行します。しかも、前半の長々とした旅の経験が事業立ち上げに役立つということもわかりました。特に、旅を通じた維新の志士たちや勝海舟らとの交流が、やがて「人脈」となって活きてくることも描かれています。 いまでも郵便局には地元の「名士」が就くことが多いようですが(私の知人もそう)、東海道から始めた郵便事業を全国展開するための算段であったということもわかり、歴史がまだ生きていることを実感した一冊です。

1投稿日: 2024.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ門井さんが描く前島密が惜しい感じのヘタレ人間で、ユーモアがあって面白い。幕末の熱血志士とは違ったテイストの人生を生きる彼を応援したくなってしまった。

0投稿日: 2024.05.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わりまるで大河ドラマのような壮大な物語でした。小学生の頃切手収集が好きで1円切手の前島密は知っていました。馴染みのある肖像画でした。ゆうびんの父納得です。5歳でひとり旅をするなんてすごいですね。波瀾万丈の生涯、幕末の有名人オンパレード、歴史小説としても読み応え充分でした。郵便制度の開拓は心震えました。あなたも読んで感動して下さい。

6投稿日: 2024.03.30