総合評価

(7件)| 5 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

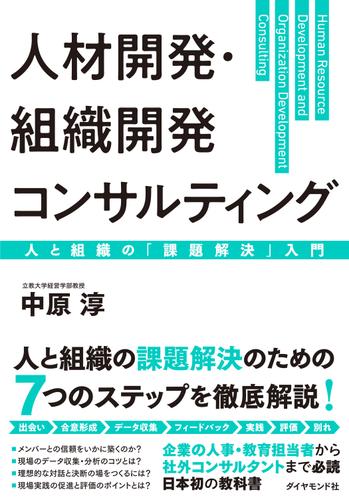

powered by ブクログ人事のコンサルとして、第三者的に現場を動かす場合にとっても活きる本。情報収集の仕方、集めた情報から関係者を動かす場(MTG)の設計の仕方など具体が学べる本。

0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ第1章 企業における人材開発・組織開発の役割 人材開発は、個人に対して、知識やスキルを学んでもらう、マインドに変化をもたらすなど、「人が学ぶというメカニズム」を「手段」として利用して、経営・現場にインパクトを残すべく課題解決を行います。 一方、組織開発は、「人と人との関係を変える」ことを「手段」として用いることで、組織がしっかりとワークするように働きかけ、企業の戦略実現に寄与する、ということになります。 【第1章のまとめ】 第1章では、本書のテーマである「人材開発・組織開発コンサルティング」の定義を確認したうえで、企業やその経営活動において、人材開発・ 組織開発はどのような意味を持つのかを論じました。人材開発・組織開発とは、人と組織にまつわる課題解決を通して、経営戦略の実現に貢献する (=経営・現場にインパクトを与える) 営みに他なりません。 1. 企業の戦略における人事の位置づけとは? ・企業は「市場(顧客)」のニーズを把握したうえで、「誰(顧客)に対して、何(商品・サービス)をどうつくって、どのように届け(売り)、どう利潤を生み出すのか」という「戦略」を立て、実行する。 ・「ヒト」という資源 (人と組織)は、企業活動を支える「ヒト・モノ・カネ」のうち、「最も扱いにくい資源」であり、かつ、企業の競争優位を生む可能性を秘めた「最も期待に満ちた資源」である。 ・これからの人事は、「保守的なオペレーション部隊」ではなく、企業の経営戦略の実現のために、人と組織の観点から、経営・現場にインパクトをもたらす「戦略人事」としての役割・あり方が求められる。 2. 人材開発・組織開発が果たすべき役割とは? ・人材開発は「人が学ぶというメカニズム」を手段として用いて、一方、組織開発は「人と人との関係を変える」ことをきっかけとして、企業の戦略実現に貢献しようとする営みである。 ・人材開発・組織開発は、企業の「業績(利益)」に直接的に影響しないが、 現場の管理職や従業員の「行動変容」を導くことによって、戦略の実行を後押しし、「間接的」に業績(利益)に貢献する。 ・人材開発も組織開発も「手段」に過ぎない。課題解決では、それらを組み合わせること、他の人事施策を連動させることが重要である。 第2章 人と組織の課題解決 臨床知 ①シンボリズム 物事には立場によって多義的な意味と側面があり、一つの言葉で必ずしも言表できるわけではないことを前提にした知であること ②コスモロジー 世界のあらゆる場所は、一つひとつ「特定の場」であり、固有の意味を持っていることを前提にした知であること。 ③パフォーマンス わたしが、自らが能動的に環境に働きかけ、行為・行動することを通して発揮される知であること。 要するに、臨床知とは、他ならぬ「わたし自身」が、個別・具体的で、 それぞれ固有の意味を有した人々との出会いを通して、彼らに働きかけつつ、達成されるような、もう一つの「知のあり方」です。人材開発・ 組織開発コンサルティングのプロセスでは、科学知と同時に、そのような臨床知を発揮することが求められます。 【第2章のまとめ】 第2章では、「人事の仕事とは、経営・現場にインパクトを与えるための課題解決である」ということを踏まえて、まず「課題解決」とは何かについて述べました。そして、実世界(シャバ)における、人と組織の課題解決においては、「科学知」と「臨床知」を組み合わせて、現場の人々と「ともに」あり、考え、実践することが重要だと論じました。 1. そもそも「課題解決」とは? ・課題解決では、まず、人や組織の「現状 (Asis)」 と 「理想 (To be)」 を明確にする。そして、現状と理想の「ギャップ=問題 (Problem)」を生んでいる「要因=課題」とそれに対する「解決策」を整理する。そのうえで、効果と実現可能性の高いアプローチを見定め、実践する。 ・ただし、「実世界 (シャバ)」の課題解決においては、「現状 (As is)」や 「理想(To be)」が明確でなかったり、いつの間にか変わっていたりすることも多く、たいてい、教科書どおりには進まない。 2. 人と組織のコンサルティングとは? ・人材開発・組織開発コンサルティングは、人材開発・組織開発の科学知と臨床知を活かしながら、クライアント組織が抱える人材課題・組織課題の解決を「支援する」営みである。コンサルタントはクライアントに寄り添い、クライアントと「ともに」課題解決を行う。 ・人材開発・組織開発コンサルタントには、「科学知(原理・原則)」を踏まえながら、現場の人々と出会い、話し合い、その現場に最もフィットする課題解決を行うための「臨床知」の発揮が求められる。 ・人材開発・組織開発コンサルティングとは、片手には「科学知」を、もう一方の手には「臨床知」を持って、科学と現場を往還する「アカデミック・プラクティショナー」というあり方にほかならない。 第3章 人材開発の理論と実践 中途採用者に提供したい4つの支援 ①セーフティ・ネット支援(精神支援):大丈夫だよ!と言ってあげる安心・安全の提供 ②ネットワーク支援(人脈・知識の媒介支援):人を紹介してあげる ③フィードバック支援(内省支援):自己の仕事や振る舞いについての振り返りの機会や気づきの提供 ④メンタリング支援(業務支援):具体的な仕事の進め方や業務に関する助言・指導 職場にある3種類の支援 ①業務支援:いわゆるOJTの項目。教えること、助言すること ②内省支援:振り返りを促してあげる。客観的な意見を言って、気づかせる ③精神支援:励まし、褒められること(感情のケア) 3つのポイント ①様々な他者からの、異なる支援を受けながら能力向上を果たす ②内省を促されることのパワフルさ ③OJT指導員、マネジャー、新人自身が、こうした関係をつくること 大人が現場で学ぶことにまつわる人材開発の概念の整理 人が新たな組織に参入していくプロセスを取り扱った「①組織社会化」、 人が古い組織を離れ、新たな組織に入っていくときに再適応を果たす「② 組織再社会化」、そして、組織の内部で業務経験を積みながら学ぶ「③経験学習」、人との関わりやフィードバックなどのサポートを通して学ぶ 「④職場学習」、そして組織内外を往還しつつ、組織外で学んだことを組織に還流させることを目指す「⑤越境学習」など、人材開発を語る主要な概念には、このようなものがあります。 図表27 オンボーディングのガイドライン (Klein & Polin 2012) コミュニケーション:新規参入者とのコミュニケーションを計画的に促進する 一方向のメッセージ提示と双方向の対話の機会 1. 先輩従業員に質問をできる「質疑応答のセッション」が設けられている 2. 先輩従業員に面会できる機会が準備されている 3. マネジャーは、新規参入者の面談に、まとまった時間を割いている 4. 人事の代表者と面会の機会がある 資源:新規参入者のために準備された支援 新規参入者が任意で利用可能である 5. 会社が従業員のためにつくったウェブサイトにある情報を発見できる 6. 能力形成のための基本的考えがはじめから示されている 7. 会社だけで通用する省略語、専門用語集が提供されている 8. 新入社員向けのウェブサイトベージが示されている 9. 社内の重要なキーパーソンの氏名や連絡先が教えられている 10. 物理的なワークスペースが確保されている(文房具や装備合めて) トレーニング:スキル・行動・知識を獲得するための体系的かつ計画的な機会 11. 新入社員向けの教育ビデオが提供されている 12. 職場のメンバー(の仕事の様子)を一定時間見学する機会が設けられている 13、仕事を覚えるためのOJTの機会が設けられている 14. 会社の施設を紹介するツアーが準備されている 15. 他の新入社員と出会うことのできるプログラムに参加できる 16. オンラインのオリエンテーションプログラムに参加できる 17. 仕事に精通している既存メンバーから説明を受ける機会が設けられている 歓迎:新入社員が出会い、交流し、歓迎を受けるための活動 18. 先輩社員から入社に際して、1対1で歓迎メッセージを受ける 19. マネジャーから入社に際して、1対1で歓迎メッセージを受ける 20. 歓迎のグッズなどが手渡される 21. 既存のメンバーと交流する機会に参加できる 22. 会議や歓迎ランチなどを通して、既存メンバーと集う機会が設けられている 23. 歓迎会が開催される 24. 既存メンバーと社交するイベントが開催されている 25. 仕事を離れて家族で参加できる社交イベントが開催されている 26. 新入社員が入社したことが、メールや社内報などのメディアで一斉通知されている 27. 会社の名前、ロゴの入ったグッズなどが提供されている ガイド:新入社員に提供される支援 28. 自分のマネジャーよりも上位者がメンターに割り当てられている 29. 問題を抱えたときに一元的に対応できる人が割り当てられている 30. 問題を抱えたときに支援してくれる同僚が割り当てられている 【第3章のまとめ】 第3章では、そもそも「人材開発」とは何か、という疑問のもとで、人材開発の定義と日本企業における位置づけ (役割)を確認しました。そのうえで、現在、日本企業で行われている人材開発の様相を知るために、その実践を支えている基礎的な理論・概念と、いくつかの代表的な実践事例を取り上げました。 1. そもそも「人材開発」とは? ・人材開発は「組織の戦略の実現や目標達成のために、組織メンバーの必要となるような知識、スキル、コンピテンシー、信念を提供し、これらの獲得のために従業員が学習するプロセスを促進・支援すること」と定義される。すなわち、「人が学ぶというメカニズム」を「手段」として用いて、経営・現場にインパクトをもたらす営みである。 ・人材開発では、「人が学び、変われた」という「学習軸」と、「経営にインパクトを与えられた」という「経営軸」の両方を意識する必要がある。 いずれか一つでも欠けたら「人材開発」とは呼べない。 ・内部労働市場型で、かつ、新卒一括採用や長期雇用という雇用慣行が根強い日本企業においては、「内部」の人に「変わってもらう (Changeしてもらう)」ための手段として、人材開発が重要な役割を持つ。 2. 人材開発の理論と実践 ・日本では、ここ20年余りで人材開発の知識や理論が蓄積され、「組織社会化」「組織再社会化」「経験学習」「職場学習」「越境学習」などの概念で、企業・組織における人の学びが説明されるようになった。 ・日本企業では、キャリアステージに応じて行われる、いわゆる階層別研修(特に新人研修)が大部分を占めていたが、現在は、現場のOJTや社会課題解決のための人材開発のニーズが高まってきている。 第4章 組織開発の理論と実践 組織開発の3つのプロセス ①組織調査などの手段を用いて、組織の抱える課題を「見える化」し ②「見える化」した課題に組織メンバー全員で向き合い、「対話」を重ね ③自分たちの組織のあり方を自ら決めていく実践 多様性が高まるというのは、組織に「遠心力」がかかっている状況に似ています。こうした状況下では、組織のメンバーが目指すものを握る(共有する)ことや、お互いにコミュニケーションをとることが難しく、バラバラになってしまうのです。 そのような組織においては、逆に組織に「求心力(組織の内側に向かう力)」が必要になります。組織開発は、組織の求心力を高めるための方法の一つと考えられます(図表31参照)。 しかも、2020年にはじまったコロナ禍は、組織の遠心力をさらに高めました。在宅勤務やリモートワークが一般にも普及し、さらに個業化が進んだことで、コミュニケーションが難しくなり、お互いの存在が見えにくくなったという報告があります。 図表32は、パーソル総合研究所が、2020年にはじまったテレワーク下で行った調査の結果です。テレワークの結果、「組織の一体感が低下した」という人が36.4%、「帰属意識が低下した」という人が24.8%、「 司とのやりとりが低下した」という人が45.2%、「同僚とのやりとりが低下した」という人が50.0%、となっているのがわかります。 組織開発の「見える化」の手法 (1) コンテントとプロセス 既述したように、組織開発は、(1) 組織の課題を見える化し、(2)見える化したテーマを一堂で集まってガチで対話し、(3)自分たちの未来を自分たちで決めていく、という3ステップから成立しています。 この3つのステップの中で、特にポイントとなるのは「見える化」の部分です。まず、わたしたちは、ここで組織の何を「見える化」すればよいのでしょうか。「見える化」するべき対象を考えるために必要な概念 (サーチライト)の一つとして、「コンテント」と「プロセス」という組織開発の専門用語があります。 ここで「コンテント」とは、仕事・タスク・行動など、「仕事をなしていく中で、目に見えやすいもの(人の意識にのぼりやすいもの)」と考えましょう。 一方の「プロセス」とは、人々のコミュニケーションの仕方、意思決定のされ方、役割分担のなされ方など、「仕事をしていく中で、目に見えないもの(人々の意識にのぼりにくいもの)」です。 図表33は、あるグループの仕事の成果 (コンテント)と、それを支えている潜在的要因(プロセス)を、いわゆる「氷山モデル」で示したものです。海面に見えるわずかな氷塊(コンテント)の下には、膨大な「目に見えないプロセス」が隠れていることを表しています。 今、氷山の上には「コンテント」と呼ばれるものがあります。これは組織の中で「目に見えるもの」であり、組織メンバーの間でなされるやりとり、達成されている課題、追求している仕事などを指しています。 これに対して、氷山の下(プロセス)には莫大な領域が埋まっています。プロセスには、人々がどのようにコミュニケーションし合っているのか(①コミュニケーション)、人々はどのように意思決定し合っているのか(②意思決定のされ方)、人々は目標をどの程度握り合っているのか (③目標の共有)、人々はどのように役割分担をしているのか (④役割分担)、組織メンバーの作業手順や進め方はきちんと共有されているのかどうか(⑤手順や進め方)、誰がリーダーシップをとっているのか(⑥リーダーシップ)、組織メンバーの中に暗黙の決まり事ができていないかどうか(⑦暗黙の決まり事)、組織メンバーが話しやすい風土があるかどうか (⑧雰囲気や風土)、組織メンバー間に信頼関係・緊張関係が生じていないかどうか(⑨お互いの関係性)、メンバーはどの程度貢献し合っているのか (⑩メンバーの状態)などがあります。これらは、潜在的な要因として「目に見えるもの(コンテント)」を支えています。 組織開発の「見える化」によって可視化される対象とは、この「プロセス」になります。「普段は、人々にあまり意識はされないプロセス」に 「光(スポットライト)」を当て、それを「見える化」し、組織メンバーが、組織の課題と向き合えるようにするのが、組織開発の「見える化」 ということになります。 【第4章のまとめ】 第4章では、そもそも「組織開発」とは何か、という疑問のもとで、組織開発の定義と日本企業における位置づけ (役割)を確認しました。そのうえで、「①見える化、②ガチ対話、③未来づくり」という組織開発の基本的なステップを確認し、近年、広まりつつある代表的な組織開発手法についても紹介しました。 1. そもそも「組織開発」とは? ・組織開発の定義は多様で、多くの変数が含まれるが、その営みの本質を捉えると「組織をワーク (Work: 適切に動き、成果を出す)させるための意図的な働きかけ」と定義することができる。 ・企業の経営においては、組織開発も、人材開発と同様に「経営にインパクトを与える」ための「手段」として位置づけられる。 ・組織は放っておくと 「ワーク (Work: 適切に動き、成果を出す)」しなくなるという特徴を持つ。加えて、組織内の多様性が増し、ビジネスのスピードが加速する現代社会において、「組織をワークさせるための意図的な働きかけ(組織開発)」の必要性はますます高まっている。 2. 組織開発の原理と実践 ・組織開発とは、(1)組織調査などの手段を用いて、組織の抱える課題を見える化し、(2)見える化した課題に組織メンバーが向き合い、対話を重ね、 (3) 自分たちの組織のあり方を自ら決めていく、という3つのステップで、 組織の課題解決を図るアプローチの総称である。 ・組織開発には、大きく分けて「組織調査による見える化」と「組織の未来をあぶり出す見える化」の2つのやり方があるが、いずれにせよ、組織メンバーの「対話」がなされることが最も重要である。 第5章 人と組織の課題解決の7つのステップ 出会う→合意を作る→データを集める→フィードバックする→実践する→評価する→別れる 2つの信頼 認知的信頼:「有能さ・知識を基盤にした信頼」基盤になるのはコンサルタントの専門性や経験、知識など。 感情的信頼:「人間関係による信頼」という感情的な部分での信頼。基盤になるのは、相手に対する共感、ともに何かを成し遂げたいという意欲を持てるかどうか。 「他者の合理性」とは、社会学者の岸政彦氏らの著書で紹介されている概念です。一見、外部から見ると「非合理」にしか見えない「他者の行動や考え」も、「他者の立場(他者が見ている世界)」から考えると「合理的」である、という意味です。別の言葉で言えば、あなた以外の他者には、「他者の中において(他者にとって)、合理的に意味づけられている世界がある」ということになるのかもしれません。 自分自身に、自分なりに考え、意味づけして、「こうだろう」と思っている世界があるのと同様に、他者には、他者の論理で、「こうだろう」と意味づけられている世界があります。ときに「他者の行為」の中には、外から見つめてみると、不合理としか感じられないこともあります。しかし、「他者の肩越し」に、他者の目線から、他者の振る舞いを見つめてみると、その「不合理な行為」にも、一定の、他者なりの合理的な意味づけが存在するものです(図表52)。 わたしたちは物事に様々な意味づけを加えていくことで、自分の世界観をつくっています。自分なりの意味づけを行うことで、世界を理解可能にしている、とも言えます。人材開発・組織開発などで、コンサルタントとしてクライアントに寄り添うとき、また、実際に現場で人材開発・ 組織開発のプロジェクトを主導するとき、いったんは、他者の合理性に付き合う、他者に寄り添うということを心掛けましょう。 実は、人は、知識や経験を身につければつけるほど、共感力が減少していくことがわかっています。 図表55のグラフは、あるメディカルスクールの学生を対象とした「患者への共感力」に関する調査の結果です。 メディカルスクールに入ったばかりの1~2年生の頃(つまり知識・ 経験が少ない頃)は、患者に対する共感力が高いにもかかわらず、3 年生になって専門のトレーニングがはじまった途端(専門知識が増えていく頃)に、患者への共感力が下がってしまっています。人材開発・ 組織開発に携わる専門家の皆さんも、この専門性と共感力との関係を、 常に意識しておく必要があります。 ここまで述べてきたように、人材開発・組織開発のプロフェッショナルにとって「共感力」は必要不可欠です。しかし、一方で、共感ばかりしていては、人と組織の課題解決にはつながりません。最後に必要なのは、課題を見定め、解決策を 「やり抜く力 (GRIT: グリット)」 です。共感力とやり抜く力をセットで行使できることが、人材開発・ 組織開発の専門家にとって必要な素質だと思います。 155 おや、「たった一つ」を選ぶはずだったのに、「共感力」に加えて「やり抜く力」も増えてしまいました。この論題を論じる人々にとって必要なのは「選ぶ力」かもしれません。 人々は(読者であるあなたも、著者であるわたし自身も)、日々、他愛もない会話の中で、常に「境界」を社会的に「構築」し続けて生きています。具体的には、「集団の内部」ないしは「集団と外部との接面」に、些細な「差違」を見つけ、社会的境界を引きます。この社会的境界は目には見えません。人々の会話から生まれ、人々の心の中に仮想に存在します。 境界の内部に生まれた「内集団」と、境界の外部に生まれた「外集団」 の間には、「分断」や「葛藤」が生まれたり、外集団に対して「排斥」が起こることもあります。内集団の内部には、仲間意識や連帯が生まれる一方で、新たにその中に境界が生まれることもあります。 こうした内集団・外集団の形成が蓄積すると、やがて、人材開発・組織開発が必要な状態が生まれます。人々が日々構築する「境界」こそが、 人材開発・組織開発を必要とする状況をつくり出しているのです。 加えて、人は、会話をしていく中で「自分自身を境界のどこかにプロット(定位)させ続ける存在」です。人材開発・組織開発のプロフェッショナルは、会話のわずかな断片の中から、「話者自身が、ウチとソトのどちらに、自身自身をプロット(定位) させているのか」(自己プロット問題)についても聞き取らなければなりません。そうした会話の中に、その組織の事情や現状にフィットした、精度の高い人材開発・組織開発を行うためのヒントが隠されているのです。 対話とは ①対話とは「特定のテーマについて話すこと」である ②対話とは「人が向き合って言葉を交わす風景」である ③対話には「フラットな関係」がよく似合う ④対話では「自分」を持ち寄る ⑤対話では「お互いのズレ」をさぐり合う 第6章 よりよい課題解決者になるために 【第6章のまとめ】 第6章では、人材開発・組織開発のコンサルタントとして、よりよい課題解決者となるためには、コンサルタント自身が学び、自らをアップデートし続けることが重要であると述べました。「ラーニング・プロフェッショナル」として大事にしていただきたい姿勢とともに、より学びを深めるために一読いただきたい書籍を紹介しました。 1、「自らをアップデートし続ける」とは? ・人材開発・組織開発コンサルタントは、人や組織に対して「学べ」「変化せよ」と働きかける。他者に「学び」を促すプロフェッショナルである以上は、自らも常に学び、アップデートし続ける「ラーニング・プロフェッショナル」であることが求められる。 ・人材開発・組織開発の仕事の本質は「他者に影響力を行使する」というところにある。他者に良くも悪くも影響を与える存在であるコンサルタントは、自身の強みやバイアス、感情などに気づき、コントロールするために「セルフアウェアネス」を高める必要がある。 ・自分が思っている自分(内面的自己) と他者から見える自分 (外面的自己)の差に気づき、変な自己認識に陥っていないかをチェックする機会として、自身の影響力や、自身が提供するコンテンツについて、他者から「フィードバック」をもらうことも効果的である。 2. どのように「学ぶ」のか? ・仕事のクオリティを上げるには、自らの専門領域だけ、人材開発だけ、組織開発だけ、というのではなく、経営学・組織論・組織行動論、人的資本管理などの幅広い分野の知識を身につける必要がある。 ・学び続けるためには、20%の時間は学びに充てるなどのルールを設けたり、他者と勉強会や読書会を開いたりするのもおすすめである。 ブックガイド 経営学 三谷宏治(2019)『新しい経営学』ディスカヴァー・トゥエンティワン 沼上幹著(2009) 『経営戦略の思考法』日本経済新聞出版 リチャード・P・ルメルト(著) 村井章子(訳) (2012) 『良い戦略、悪い戦略』日本経済新聞出版 入山章栄(2019) 『世界標準の経営理論』 ダイヤモンド社 組織論 高尾義明(2019)「はじめての経営組織論』有斐閣 沼上幹(2004)『組織デザイン』 日本経済新聞出版 金井壽宏(1999)『経営組織:経営学入門シリーズ』 日本経済新聞出版 組織行動 スティーブン P. ロビンス (著) 高木晴夫(訳)(2009)『【新版】組織行動のマネジメント: 入門から実践へ』 ダイヤモンド社 鈴木竜太・服部泰宏(2019)『組織行動: 組織の中の人間行動を探る」有斐閣 服部泰宏(2020) 「組織行動論の考え方・使い方 良質のエビデンスを手にするために』有斐閣 田中堅一郎(2011) 「産業・組織心理学エッセンシャルズ』 ナカニシヤ出版 人事管理 平野光俊・江夏幾多郎(2018)「人事管理:人と組織、ともに活きるために』有斐閣 安藤史江(2008) 『コア・テキスト 人的資源管理」新世社 八代充史(2014)「人的資源管理論〈第2版〉』中央経済社 関口倫紀・竹内規彦・井口知栄(2016)『国際人的資源管理』中央経済社 服部泰宏(2016)『採用学』新潮社 平野光俊(2006)『日本型人事管理:進化型の発生プロセスと機能性』中央経済社 石山恒貴(2020)『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社 人材開発 中原淳(編著)荒木淳子・北村士朗・長岡健・橋本諭(著) (2006) 『企業内人材育成入門』 ダイヤモンド社 中原淳(編) (2017) 『人材開発研究大全』東京大学出版会 中原淳(2021) 『経営学習論増補新装版:人材育成を科学する』東京大学出版会 松尾睦(2011) 『職場が生きる人が育つ「経験学習」入門』 ダイヤモンド社 松尾睦(2022) 『仕事のアンラーニング: 働き方を学びほぐす』同文館出版 松尾睦(2006) 『経験からの学習: プロフェッショナルへの成長プロセス』同文館出版 組織開発 中原淳・中村和彦(2018) 「組織開発の探究:理論に学び、実践に活かす』 ダイヤモンド社 中村和彦(2015)『入門組織開発: 活き活きと働ける職場をつくる」光文社 中村和彦(2021) 「マネジャーによる職場づくり理論と実践』日本能率協会マネジメントセンター 中原淳(2020) 『サーベイ・フィードバック入門:「データと対話」で職場を変える技術【これからの組織開発の教科書】』 PHP研究所 石澤哲郎(2020)『心療内科産業医と取り組むストレスチェック集団分析:職場改善への活用手順と実践例』第一法規 研修開発、研修転移、研修評価 中原淳(2014)『研修開発入門:会社で「教える」、競争優位を「つくる」』 ダイヤモンド社 中原淳・島村公俊・鈴木英智佳・関根雅泰(2018)『研修開発入門「研修転移」の理論と実践』 ダイヤモンド社 中原淳・関根雅泰・島村公俊・林博之(2022)『研修開発入門「研修評価」の教科書:「数字」と「物語」で経営・現場を変える』ダイヤモンド社 リーダーシップ理論、リーダーシップ開発 金井壽宏(2005) 『リーダーシップ入門』 日本経済新聞出版 C. D. マッコーレイ, R. S. モクスレイ, E. V. ヴェルサ (著) 金井壽宏(監訳) 嶋村伸明・リークルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所(訳)(2011) 『リーダーシップ開発ハンドブック: The Center for Creative Leadership: CCL』白桃書房 堀尾志保・舘野泰一 (2020) 『これからのリーダーシップ: 基本・最新理論から実践事例まで』日本能率協会マネジメントセンター 石川淳(2016) 『シェアド・リーダーシップ: チーム全員の影響力が職場を強くする』中央経済社 石川淳(2022) 『リーダーシップの理論』中央経済社 舘野泰一・高橋俊之(編)中原淳(監修) (2018) 『リーダーシップ教育のフロンティア【研究編】:高校生・大学生・社会人を成長させる「全員発揮のリーダーシップ」』 北大路書房 舘野泰一・高橋俊之(編)中原淳(監修) (2018) 『リーダーシップ教育のフロンティア【実践編】:高校生・大学生・社会人を成長させる「全員発揮のリーダーシップ」』北大路書房 田中堅一郎(2021) 『自己概念から考えるリーダーシップ:リーダーの多面的自己概念と発達に関する心理学的研究』風間書房 キャリア論、キャリア支援 金井壽宏(2002)『働くひとのためのキャリア・デザイン』 PHP研究所 エドガー・H・シャイン (著) 二村敏子・三善勝代(訳) (1991) 『キャリア・ダイナミクス: キャリアとは、生涯を通しての人間の生き方・表現である。』白桃書房 渡辺三枝子(編) (2018) 『新版キャリアの心理学 【第2版】: キャリア支援への発達的アプローチ』 ナカニシヤ出版 岡田昌毅(2013) 『働くひとの心理学: 働くこと、キャリアを発達させること、そして生涯発達すること』ナカニシヤ出版 山本寛(2014) 『昇進の研究[増補改訂版]: キャリア・プラトー現象の観点から』創世社 採用 服部泰宏(2016)『採用学』新潮社 中村天江(2020)『採用のストラテジー』慶應義塾大学出版会 今城志保(2016)『採用面接評価の科学:何が評価されているのか」白桃書房 人事評価 高橋潔(2010)『人事評価の総合科学: 努力と能力と行動の評価」白桃書房 経営理念浸透 高尾義明·王英燕(2012) 『経営理念の浸透: アイデンティティ・プロセスからの実証分析』有斐閣 田中雅子(2016)『経営理念浸透のメカニズム』中央経済社 OJT、1on1、メンタリング、職場 中原淳(2021)『職場学習論 新装版:仕事の学びを科学する』東京大学出版会 関根雅泰・林博之(2021) 『対話型OJT:主体的に動ける部下を育てる知識とスキル』日本能率協会マネジメントセンター 本間浩輔(2017) 『ヤフーの1on1: 部下を成長させるコミュニケーションの技法』 ダイヤモンド社 博報堂大学(2014)『「自分ごと」だと人は育つ: 博報堂で実践している 新入社員OJT 1年間でトレーナーが考えること』 日本経済新聞出版 鈴木竜太(2013)『関わり合う職場のマネジメント』有斐閣 キャシー・クラム(著) 渡辺直登・伊藤知子(訳)(2003) 『メンタリング: 会社の中の発達支援関係』白桃書房 中原浮(2017) 『フィードバック入門: 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術』PHP研究所 尾形真実哉(2020) 『若年就業者の組織適応: リアリティショックからの成長』白桃書房 初見康行(2018) 『若年者の早期離職』中央経済社 高尾義明・森永雄太(編) (2023) 『ジョブ・クラフティング: 仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ」白桃書房 ワークショップ、ファシリテーション 中野民夫(2001) 『ワークショップ: 新しい学びと創造の場』岩波書店 山内祐平・森玲奈・安斎勇樹(2021) 『ワークショップデザイン論 第2 版』慶應義塾大学出版会 三田地真実(著) 中野民夫(監修)(2013) 『ファシリテーター行動指南書: 意味ある場づくりのために』ナカニシヤ出版 高尾隆・中原淳(2012) 『Learning x Performance インプロする組織: 予定調和を超え、日常をゆさぶる』三省堂 上田信行・中原淳(2013) 『プレイフルラーニング: ワークショップの源流と学びの未来』三省堂 ジョブ・クラフティング 高尾義明(2021) 『「ジョブ・クラフティング」で始めよう:働きがい改革・自分発!』日本生産性本部生産性労働情報センター 高尾義明・森永雄太 (2023) 『ジョブ・クラフティング: 仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』 白桃書房 岸田泰則(2023) 『シニアと職場をつなぐ: ジョブ・クラフティングの実践』学文社 越境学習 石山恒貴・伊達洋駆(2022)『越境学習入門』日本能率協会マネジメントセンター 松本雄一(2019) 『実践共同体の学習」白桃書房 新規事業、イノベーション、アントレプレナーシップ 清水洋(2019)『野生化するイノベーション: 日本経済「失われた20年」 を超える』新潮社 清水洋 (2022) 『イノベーション』有斐閣 清水洋(2022) 『「アントレプレナーシップ」有斐閣 田中聡・中原淳(2018) 『「事業を創る人」の大研究』クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 加藤雅俊(2022) 『スタートアップの経済学: 新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ』有斐閣 ダイバーシティ 坂爪洋美・高村静(2020) 『【シリーズ ダイバーシティ経営】 管理者の役割』中央経済社 尾崎俊哉(2017) 『ダイバーシティ・マネジメント入門: 経営戦略としての多様性』ナカニシヤ出版 正木郁太郎(2019) 『職場における性別ダイバーシティの心理的影響」 東京大学出版会 内藤知加恵(2023) 『フォールトライン:組織の分断回避へのアプローチ』白桃書房 チーム エイミー・C・エドモンドソン (著) 野津智子(訳) 『恐れのない組織:「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』英治出版 エイミー・C・エドモンドソン (著) 野津智子(訳) 『チームが機能するとはどういうことか 「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ』 英治出版 青島未佳・山口裕幸・細田健悟(2019) 『高業績チームはここが違う: 成果を上げるために必要な三つの要素と五つの仕掛け』労務行政中原淳・田中聡(2021) 「チームワーキング: ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方』日本能率協会マネジメントセンター 経営者育成 田中聡(2021)『経営人材育成論: 新規事業創出からミドルマネジャーはいかに学ぶか』東京大学出版会 企業合併、中小企業 齊藤光弘・中原淳・東南裕美・柴井伶太・佐藤聖(2022) 『M&A後の組織・職場づくり入門:「人と組織」にフォーカスした企業合併をいかに進めるか』 ダイヤモンド社 中原淳・保田江美 (2021) 『中小企業の人材開発』 『中小企業の人材開発』東京大学出版会 組織変革 松田陽一(2020) 『組織変革のマネジメント 〈第2版)』中央経済社 研究方法論 田村正紀(2006) 『リサーチ・デザイン: 経営知識創造の基本技術』白桃書房 梅崎修・池田心豪・藤本真(2019)『労働・職場調査ガイドブック』中央経済社 定量データ 入江崇介(2018) 『人事のためのデータサイエンス:ゼロからの統計解析入門』中央経済社 大湾秀雄(2017)『日本の人事を科学する: 因果推論に基づくデータ活用』日本経済新聞 定性データ 小田博志 (2010) 『エスノグラフィー入門: 〈現場〉を質的研究する』春秋社 佐藤郁哉(2008) 『質的データ分析法:原理・方法・実践』新曜社

0投稿日: 2025.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログコンサルティングとあるが、事業会社の人事パーソンであっても読むべき一冊。 【メモ】 ・人材開発は「人が学ぶというメカニズム」を手段として用いる ・組織開発は「人と人との関係を変える」ことをきっかけとする ・人材開発・組織開発は、企業の「業績」に直接的に影響しないが、現場の管理職や従業員の「行動変容」を導くことによって、戦略の実行を後押しし、「間接的」に業績(利益)に貢献する ・アカデミック・プラクティショナー:高度な科学知に根差しながら、経営・現場に価値貢献できる実践者 ・職場における3種類の支援 ①業務支援 ②内省支援 ③精神支援 ・越境学習:人が組織内外を往還しながら、組織の外で学んだ内容を組織内の業務に還元する概念 ・組織開発の3ステップ ①見える化:組織の状態を可視化する ②ガチ対話:可視化された問題を関係者一同で真剣勝負の対話 ③未来づくり:これからどうするかを関係者一同で決める ・人材開発・組織開発コンサルティングの7ステップ ①出会う ②合意をつくる ③データを集める ④フィードバックする ⑤実践する ⑥評価する ⑦別れる ・スタイナー・クヴァールの5つの問い ①導入質問 ②掘り下げ質問 ③特定化質問 ④解釈を提示する質問 ⑤沈黙 ・フィードバックミーティング ①目的を打ち込む ②自己紹介する ③データを提示する ④データを対話する ⑤解決策を対話する ⑥決める ・カークパトリックの4レベル評価モデル ①反応 ②学習 ③行動 ④成果

0投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ中原淳先生の実践及び研究の成果を凝縮してまとめた集大成のような書籍。幅広くコンサルティング業に関わる人の他、組織内コンサルタントである人事職の人にもおすすめ。特に新人の方や育成に関わる方。人材開発、組織開発の基本的な考え方が非常に平易な文章でわかりやすく解説されている。注釈や巻末のブックガイドで参考となる書籍や研究が丁寧に紹介されており、この一冊から派生して勉強を進めるのにとても良い。何よりクライアントとの出会いから課題の特定、試作の実施、評価と別れまで一連の流れを体系化、構造化した解説は見事。特に7ステップに分解した流れの中で、「実践」フェーズに割いたページ数が非常に少ないのが印象的というか中原先生が本書の役割をどのように考え、何を伝えようとしているのかが表れているようでとても良いなと感じた。

0投稿日: 2025.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルから分かる通り、組織・人事に関わるコンサルタントはもちろんですが、それのみならず事業会社の人事部門に従事するビジネスパーソンにも必読の一冊です。 網羅的に人材開発・組織開発の概念や理論、そして実践の基本プロセスが解説されています。 「科学知」と「臨床知」の両利きで向き合うこと、高いセルフアウェアネスを有し、学び続けることの重要性を改めて認識しました。

0投稿日: 2024.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ人材開発と組織開発のための7つのステップを解説。 メンバーとの信頼の築き方、現場のデータ収集、分析のコツ、対話の方法、現場実践の促進方法、評価のポイントまでが、事例とともに、具体的に書かれています。 人材開発・組織開発に携わる人々のための、日本初の教科書です。 筆者がリスペクトする経営者である、ヤフーの元CEO宮坂学さんの口癖は「本を1トン読め」です。プロフェッショナルたるもの、読書を習慣づけたいものです。 ー 446ページ 人材開発・組織開発の実践家は、 他者に学べ、 変われ、と言う。 そういう、あなたはどうなのだ? あなたは学んでいるのか? あなたは変わろうとしているのか? 学び多き人生を! ー 446ページ

1投稿日: 2024.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと積ん読していたが、会社に来た人事コンサルの方に勧められて読破。 めちゃくちゃ体系的にまとまっているし、とにかくわかりやすい。 これに沿って勧めていくのがよい、まさに教科書や手引き。

0投稿日: 2024.03.27