総合評価

(33件)| 1 | ||

| 8 | ||

| 10 | ||

| 10 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこれからの時代、情報はインターネット等から収集し、それにあたりどのようなキーワードで検索するかは大切、 それについては最もだと思う 巻末にそのキーワードも並べていてくれる また、どのように情報収集をするのか、1日時間を決めて週末は実施しないなど情報収集のテクニック、リソースの信憑性なども述べていた Wikipediaも改訂情報など更新されたものが見れるので、昔よりも参考になると思う。ただ、著者がNHKのリソースを完全に信用していたのが、本当に大丈夫かな?と感じた 今大手TVメディアの偏向報道が騒がれているので、多角的な視点からそのメディアの信憑瀬に対しても常に考えていく必要があると思う

0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ歴史を学べとか古典を読め、絵画を見ろというつまらない話ではない。アンテナ張って気になったキーワードをネットで効率よく学べってこと。有象無象のネット情報を上手くとってくるヒントがたくさん。 若い世代って書籍ではなくYouTubeとかネットでめちゃくちゃ効率よく学んでる。

0投稿日: 2024.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ2024年現在なら、もう「ググる」の先を述べてほしいよなぁと思った。2022年刊行なので執筆は2021年頃か。生成AIについてはまだGPT-3のことが少しだけ触れられているにすぎない。まだそんなタイミングなので仕方ないかもしれないが、ちょっと賞味期限が短すぎるもったいない本である。 対象読者は日本人の上位20%の層とのことだが、その層なら当然に知っている内容が多いのでは…と感じてしまった。ただし、本書の最も重要な点としては、「ググるためのトピックやキーワードを見つけるためのアンテナを敏感にしておくこと」だと思う。

0投稿日: 2024.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログただ無作為に興味ある本をバラバラと読むより、1つのことを深掘りしてググれ!wikiで学べ、39歳にもなれば教養って広く浅くじゃなく深くピンポイントがいいよ!って事が書いてる本でした。 教養をつけたい人にはそれが確かにいい方法だと思いました。僕のように教養をつけたいじゃなく、自分がワクワクする本を買ってみて、お!これ面白いことできそうかも!ってところから深掘りする派でも、無作為に好きな本を読みながら、教養っていう言い方には違和感があるけど、好きを追求しやすくするにはどうしたらいいかを教えてくれる本でした。

0投稿日: 2023.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1441 学ぶ意欲のない者が教養を高めたり、知識を蓄積したりできるはずがない。本書は、「知識があるね」と言われたいとか、より多くのことを知りたいという人たちを対象にしており、「なぜ勉強しなければいけないのか」というレベルに 留まっている人は、今すぐこの本をブックオフに売るなり、メルカリに出品するなりしてください。 その点ヨビノリは、理系の大学院を出ていて予備校で教えていた人たちによる講義だけあって、簡潔でめちゃくちゃわかりやすい。そうした予備校の先生たちが、YouTubeでは数多く活躍している。 本の濫読、つまり、手当たり次第に本を読むことについては、「目的も定めず、あれやこれやといろんな本を読むのは、無駄な知識ばかり得て何の役にも立たない」という風潮があった。 明治維新から連綿と続く、「○○学」「〇〇論」というくくりで学習してきた名残かもしれないし、「濫読するより興味のあること、役に立つことを体系立てて読むのが正しい」と考えられてきたからかもしれない。 それはそれで一理あるが、 ネット上に無数の情報が 溢れかえっている現代においては、濫読に対する意識も変えるべきだ。 自分の子供の頃を思い出してもらいたいのだが、何にでも興味を持って調べた経験があるだろう。今となっては何の役にも立たない知識、すっかり忘れてしまった知識も少なくないと思う。 しかし、そうして夢中になって調べた経験が、後の人生に繋がることもある。 「猫にまたたびを与えると興奮したり、酔ったような状態になったりするのはなぜだろう」と不思議に思った子供が、後に獣医師になったり、あるいは医師になったり、もしかしたら麻薬取締官になったなんて実話は無数に存在する。 好奇心が将来の職業に繫がることは少なくないし、大人になってからも、好奇心、探究心を持ち続けることは、人間としての成長に直結する。好奇心を失えば、知的な面での成長は止まってしまうし、メディアが流す情報を漫然と受け止めているだけでは、情報が溢れる現代で情報弱者となるのは否めない。 インターネットは、大人向けの百科事典のようなものである。ググることで子供のころのような好奇心を持ち続けることができたら、社会的なストレスなどから解放されるのではないか。さらに肉体的にも、子供の頃のように、健康を取り戻せるかもしれない。 個人ブログが有用であることを示したが、SNSも同様である。 広告がつかない点は個人ブログと異なるが、SNSにおける表現の制約は個人ブログ以上だし、おかしなことばかり書いていたら、フォロワーなどすぐにいなくなる。その点で、SNSの投稿はシビアなフィルターをクリアしていると言っている。 筆者が「 熱海 の仕事場」と、しつこくメディアで言っているのは、熱海のイメージを利用させてもらっていることは否定しない。もちろん、熱海という 風光明媚 な場所にいると、アイデアが色々と出てくるという事情はある。しかし、もし、 軽井沢 に別荘があるなら、熱海のようには使わない。「軽井沢に別荘あるのがそんなに自慢か」と思われるのがオチだからだ。 逆に、「小金貯めたおとっちゃんが、熱海のマンションで温泉に入りながらアイデアを出している」というイメージは、キャラ立ちに貢献すると考えている。年配の方には「そういえば、 橋 田 壽 賀 子 も熱海にいたね」というイメージに繫がる。 いい情報を発信しても、多くの人に受け止めてもらわないと意味ない。まずは多くの人に聞いてもらうことが情報発信者の前提になる。無名の人の100語より、有名人の 1 話のほうが影響力があるという事実を忘れるべきではない。

0投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ教養を得るために、ググりまくるを推奨してる本です。また、どう言った情報が正確か、みたいなところにも言及があり、勉強になりました。

0投稿日: 2023.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ【before】この本を読む前の私は「Wikiは当てにならない」という意見に同調傾向がありました。 【気づき】この本を読んで私は3点について気づきました。 ・速報性・正確性において Wiki は無敵。1テーマの管理者数は約40人。 ・難解な理系テーマのキーワードをまず画像検索。説明文から概要を理解する。 ・どうしようもないほど空腹→古語で「術(せん)なく饑(ひだ)るく候ふままに」と言う。 【TODO】今後も好奇心の赴くまま、情熱が覚める前に検索していこうと思います。

0投稿日: 2023.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ世界一効率的な教養の身につけ方について、「ネットでググる力」そして「何をググるか」が大事ということを得々と語ってくれる教養本。スマホ片手にニュースを見ることを日常に、実践していきたい。

0投稿日: 2023.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ教養を身につける方法として、「読書」ではなく「ググる」ことを紹介した本。 情報が 溢れる時代に効率的に情報を入手する2つのアプローチ ①キーワードをググって知識を増やす、 ②不必要な情報(不要な媒体そのもの)を見ない 成毛さんのおすすめのTV番組やニュースサイトの紹介もありますが、【キーワード】の見つけ方やその深掘り方法が書いてあります。 (例:話題になっている先端技術のキーワードを見つけたら、その起源すなわちスタート地点を知ることなど) けっこう色々書いてあるので、すぐ真似できるのももあると思います。 私はWikipediaの情報は「間違いやデマが含まれている」という昔の感覚を断ち切ることができました。今後はWikiを積極的に見てみます。 >本とウィキではスピードが全く違う。日々アップデートされていく媒体で、多くの人が関わり、正確で洗練された情報に進化していく。速報性、正確性においてウィキは無敵 教養を身につけるプロセスの中で紹介されていたキーワードも興味深かったです。

1投稿日: 2023.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログネットの情報は誰でも書けちゃうしあやしいものが多い。 その点、本は信ぴょう性が高いよね。 教養は本から学ぶべし。 ···というのとは真逆の主張。 本を読むのは時間がかかり、効率が悪い。 ネットでどんどんググれ! ということでした。 ウィキペディアはどんどん更新されているので信ぴょう性高いとのこと。 ふぅん、そうなのかー。 時事ニュースを高速読みする方法として、 スマートニュースのアプリをあげてました。 AIが機械的にニュースを提示しているので余計な編集がなく、 タイトルに目を通すだけでもざっくりニュースを把握できる。 というわけで、私もスマホにインストールしました☆ それと、月イチ定例検索を習慣にするのはいいなと。 深掘りしたいテーマを決めたら、 毎月同じキーワードでググる。 定期的に情報をアップデート。 知ってると思ってたことが、実はもう古い〜なんてこと、結構あるのかも。 本を読むのはこれからも続けつつ、 上手にネットの情報も活用していきたいです。

9投稿日: 2023.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023.01.06読了。読書に淫する者には手厳しい一冊。とりあえず、ググれ!というシンプルな一言に集約されている。

1投稿日: 2023.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログまだまだギリギリ若手寄りの「お兄さん」という意識を持っていたが、知識もマインドも、時代遅れになりつつあることを実感。大学受験以降、本気で勉強をすることがなく、受験までの知識で社会人としての戦いに臨もうとしていなかっただろうか。特に、難関大学の学歴に優越感を感じているだけの、ミドル世代以上の日本人は、今すぐ情報のアップデートをしなければならない。 そのアップデート手法が「ググる力」である。ネットで検索する力が、私には本当に不足している。「キーワードの組み合わせを自由自在に考え、自分の知りたい情報を短時間で習得する」のみならず、「関連する情報も併せてゲットし、それぞれの知識を掛け合わせて自分の頭で考える」という意識的取り組みを継続したい。 本書冒頭に記載されている「絶対やってはいけない勉強法」に1つでも当てはまる人は、本書を読むべきではないとのこと。おそらく、読み進めても、著者の進めるメソッドの中身というか、必要性を理解できないのだろう。

8投稿日: 2022.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログネットでググる力! 後輩社員(20代だからデジタルネイティブのはずなんだけど)がまったく情報を拾ってこれてなくてここんとこほんとちょっとひいてる。。 ググることで本までかけちゃうってすごいけど、 1つのことで縦や横に発想を広げて噛み砕くと 1冊の本にはできそうだな。

1投稿日: 2022.12.02 powered by ブクログ

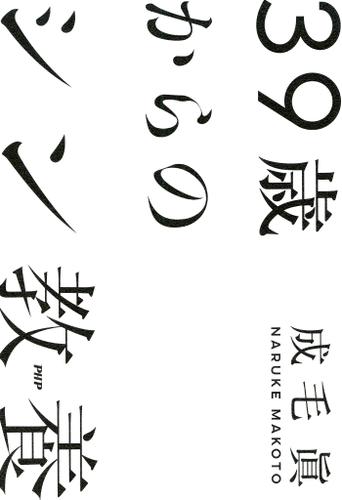

powered by ブクログ『インターネットで日々研鑽!』 マイクロソフト日本法人の元社長・成毛眞氏の教養指南本。本作の主張は以下の3つ。 ① 気になったワードをとにかくググれ ② さらに関連するワードを調べ上げろ ③ ウィキペディアと信頼できるメディアでダブルチェック ウィキペディアこそ最強の学習ツールであり、自分の情報を日々アップデートすることで知識を増やしていくことが大切、と内容は非常に簡潔です。 タイトルが『39歳からの~』とあるのでターゲットはおじさん世代かと思われますが、デジタルネイティブ世代ではなくても普段からSNSやインターネットに触れている方であれば、すでに似たようなことを実践されている方も多い気がします。 本こそ最強の学習ツールと思っている方や、インターネットに疎い方にはおすすめです。

1投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本よりもスピード感のあるネットからインプットしよう、というお話 ファクト重視 「物語」は無視 ● Wikipediaの進化 ・ウィキペディアは現時点で最強の「学習ツール」 ネット黎明期と異なり「出典」を示している。 ● キーワードを手に入れるためにTV番組を活用 サイエンスZERO【教育日曜23:30- コズミック フロント【NHK BS ヒューマニエンス【BS 英雄たちの選択【BS ● YouTubeヨビノリ 予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』 当時現役の東大院生と東工大院生が設立

1投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しい分野の大枠を知るには Wikipedia を活用する 英語のウェブサイトは Google 翻訳を活用する、気になった時だけ原文に当たる

0投稿日: 2022.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼Comment ・教養を身につけるために、とにかくググりまくる ▼Memo------------------------------------------------------------ ・ウィキペディアは、現時点で「最強の学習ツール」。複数人で書いており、総じて個人より組織で戦う方が優勢であるのは言うまでもない。 ・自分が入手すべき情報を増やすとともに、不必要な情報はカットする。そのためには、これまでの知識のインプット法、勉強法を思い切って捨てるべきだ。情報の選別と学びのアップデートこそが、これからの時代に本物の教養を身につけるためには不可欠だ。

0投稿日: 2022.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の時代、教養を得るためには本ではなくググる、この一点。 ググる際には、ウィキペディア始まりでよく、そこから派生して調べる事が効率的。ただし,宗教、政治的信条の色が強い意見は時間の無駄になるから見ない。 シンプルな指南書だ。

1投稿日: 2022.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった。とにかくググる事の大切さを教えてくれる。 色んな方面のキーワードも教えてくれて、興味の幅が広がる一冊。

0投稿日: 2022.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ中高年が教養を身につける方法を伝授する。 現代の学校での授業レベルは、中高年世代のレベルと比較すると物凄く高くなっており、また最新情報も取り込んでいるので、基本的な教養格差が大きくなっている。 中高年がその格差を埋めるためには、入門書を読んだり、勉強会やセミナーに通ったり、テレビを見たりするような勉強方法では遅すぎるし役に立たない。 最も早く勉強するなら Google 検索を使って、様々な情報源〜Wikipedia や Webサイト,YouTube などにアクセスしながら、情報を「効率的に」取り入れるべきと説く。 様々な事例を挙げながら、独自の手法を紹介する。 最初に、この本を読まなくても良い人の条件が挙げられており、自分はいくつか該当する項目があったので対象者ではなかったのだが、とりあえず一通り読んでみた。 文章に「ググる」という言葉が頻繁に出てきて少々うんざりしたけれど、著者が言いたいことはよくわかる。 でも、そもそも教養とは何なのか、読めば読むほど分からなくなった。 検索力が教養なのか、何のためにその検索した知識を効率よく身につける必要があるのか、雑学王になることが目的なのか、教養というのはGoogle だけで身につくものではないような気がするが、著者の言う「効率」とは何だろう。 著者は Microsoft の元日本支社長。 マイクロソフトといえばエンカルタと言う百科事典があったと思い、今どうなっているかをググってみたら、2009年に終了していた。 著者はググることを推奨しているが、エンカルタを推奨しない理由がわかった。 これも教養になるのかな。(^^;)

0投稿日: 2022.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログわからないことは勉強する、それはいつの時代も変わらないけど今の時代は分厚い本からではなく、ググったり、ウィキペディアを使って、効率よく。 「学び方」を知らない40代以上におすすめの知識の得方。

0投稿日: 2022.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ教養をどのようにつけていけばいいのか?が著者の見解で書かれている本。 内容の中に「個人の見解で書かれた本を参考にするな。ファクトを大切にしろ」と書かれていたのに、本著は著者の見解が書かれており、矛盾を感じた。

0投稿日: 2022.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者の作品を読んで共感を持てたので、購入した本。 記載内容が幅広く、ライターや広報の仕事をしている人にとっては重宝されるのかもしれない‥という内容。 正直、私にとってはどうでも良い情報も多い。 読み進めることにワクワク感がなく、読了するまでに時間を要した作品。 そもそも情報の取捨選択をするような自分の価値観が良くないのか‥ 何かしら学び取りたいなと、探さなければならない本だった。

0投稿日: 2022.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログめちゃめちゃ偏っている。いい意味で。 一般論じゃないのがよい。読者を選ぶ本だが、ここまで振り切って筆者の趣味だけ書いてる本は珍しい。(この手のテーマでは。)教養とか勉強とかを期待して読んではいけない。情報収集の方法だけ、ひたすら羅列されている。良い悪いじゃない。

0投稿日: 2022.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の時代、一つひとつ本を読んでいては、時間がいくらあっても足りないので、インターネットでアクセス出来る情報は徹底的に活用しましょうという話。しかし、どれだけの情報量をネットから得られるのかは、検索者のITリテラシーに寄るところもあり、書いてあるほど簡単では無い。あと、世の中は英語で検索しないと新鮮な情報にはアクセス出来ない。

0投稿日: 2022.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ本を読む、だけじゃ足りない?? さぁ、ググれ!心の赴くままに。 手軽に素早く賢くなれる方法。 とにかく気になったワードをググれ! ウィキペディア先生に聞けばいいというのがこの本の骨子だ。 本を読むのが好きな僕からしたら「そんなこと言わないでよー」と思ってしまうが、大事なのは学ぶ姿勢なのだと思う。 この本に書かれているとおり、日々新しい言葉がでてくる。また、ニュースで聞く言葉の意味を理解していないままになっていることもある。 そんな、ふと気になったその瞬間に調べることが出来るのがインターネットの良さだ。 そういう意味では、なるほど確かに本に優っている。 学び続けなければ置いて行かれてしまう現代。 本だけではない知識の入り口を増やすことが大事なんだと気付かされた一冊。

1投稿日: 2022.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

<目次> 序章 あなたにこの本を読む資格があるのか? 第1章 勉強はウィキペディアが9割 愛2章 ニュースサイトは「これ」だけでいい 第3章 理系分野は「画像」から学べ 第4章 好奇心の赴くままにググれ 第5章 知識の上書きが大きな差になる 第6章 GOOGLE翻訳を使いこなせ <内容> 成毛さんの本なので、てっきり「本を読め」という本かというと、左に図らんや、「ググれ」という本です。世の中の興味関心はほとんど「ググれる」。その具体例を並べた本。

0投稿日: 2022.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近、露出が増えている成毛さん。究極の情報選択術。とにかくググれ。ちょっと細かすぎてついていけないところはありますが、一つの手法ではあります。

2投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログキーボードでググって知識を増やす、不必要な情報を取り込む前にカットする。 勉強法と個別分野のごく概要。雑学でなく教養にできるか。 ・ウィキペディアの活用 ・キーボードの組合せ ・NHKからのキーボードピックアップ

0投稿日: 2022.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ今でもFacebookを時々みる数少ない理由の一つは、本書の筆者、成毛さんの投稿を読むこと。書籍という媒体の意外感はあったけど手に取ってみた。2日で一気に読了。教養はひたすらググること、ウィキペディアの活用が有効なことを幅広い事例で示している。Facebookでの痛快な論調が一冊にまとまっていてエンタメ度も高く楽しめた。

0投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ググる』『ウィキペディア』そんなの当たり前に使いこなしてると思っていたが、とんでもない。深さが違う。 テレビの使い方、信頼のおけるメディア、文系人間の理系学問の学び方、海外文献の読み方等々、本当に勉強になった。 好奇心の対象をさらに拡張させてくれる、そんな1冊でした。

1投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ元マイクロソフト社長で、現在は書評サイトHONZの代表を務める、成毛眞さんの新作。 タイトルの通り、デジタルネイティブではない30代40代がいかにして、効率的に教養を高めていくかを記した指南書です。 ■こんな人におすすめ 著者の言葉を借りれば、「学ばなくてもよいと思っている人は学ぶ必要がない、今すぐこの本を閉じろ」ということで、逆説的に、学ぶ意欲がある全ての人におすすめの書籍です。 特に、純然たるデジタルネイティブではない30代中盤以降の方にとっては、目から鱗な話が満載です。 ■本書の概要 膨大なインターネットの情報の中から、どのようにして必要な情報を入手し、教養を高めれば良いのか、具体的な手法が記載されています。 端的に言うと、 本書の骨子は「いちいち本を買うよりも、最新の状態になっているWikipediaを使って知識を入手する」ということ。 これを効率・効果的に実践するためには、「何を検索するのか?」「そのキーワードをどうやって探していくのか?」具体的なアプリ・媒体を紹介しながら、手法の説明が書かれています。 ■本書のここがおもしろい 本書が書籍であるにも関わらず、読書ではなく「ググる」ことを終始説いているという構造がまず面白いです。 「ググる必要性は分かったけど、今成毛さんの本読んでますけど…笑」という具合に。 そして、 この「書籍」に書かれているググり方は、かなり具体的。 ウィキペディアを活用することがベースにはありますが、単にググれと言っているわけではなく、どのようにググるのか、何をググるのか、どういうスタンスで情報を享受するのか、これらについて懇切丁寧に書かれているのめ、即実践に移すことができます。 ■感想・さいごに 個人的には、読書そのものが大変好きなので、全てをググることで解決しようとは思いませんが、本書で成毛さんが仰るとおり、読書だけでは早晩、世の中の流れに付いていけなくなるため、「テンポ良くスピードを上げて教養を身につけていくためにググる」というスタンスは大変重要だと思いました。 だから、まずは毎日30分でも1時間でも、ググることで教養を高める試みをしてみようと思います。 (これも本書に書いてあったことですが…笑) 皆さまもぜひ、読んでみてはいかがでしょうか。

0投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログp48 樹木にとって最も大切なのは何かと言ったら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし、実際には種なのだ ニーチェ 答えのないものはググらない p66 見るのは、データのみ。憶測を含む、主観に基づいた物語は読む価値がない。経営者のインタビューや談話も、未来予測にはあまり役に立たない p77 スマートニュースの利点 ニュースバリューをつけず、AIで機械的にニュースを提示するスタイル p79 スローニュース代表取締役社長の瀬尾傑 東工大 柳瀬博 冨山和彦 信用できるデータは政府系のサイトだけ p86 放送局 アルジャジーラ、BBC,NHK WSJ フォーサイト、クーリエ・ジャポン p99 kevin's english room, studyネィテブ英会話 p157 古典落語の1/3強は歌舞伎が元ネタ p161 SAMEJIMA TIMES

0投稿日: 2022.06.27