総合評価

(55件)| 18 | ||

| 20 | ||

| 11 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化は、強い意志が必要だと思い込んでいた(スマホ依存など悪い習慣には、少しも意志が必要じゃないことは知っている)。 もっと早く行動デザインが大事だと気がつきたかった。 くだらない一歩が大事。 でも、うちの子供達に、私がこの事実を伝えたところで、行動を変えられるとは思えないな。 自分から行動を変えようとマインドを変化させないと、何も変わらないよね。 悪い習慣を何とかやめたいなー。

33投稿日: 2025.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ続けられないのは性格の問題ではない。 やり方の問題なのだ。 ということが語られている。 この本は「無理なく習慣化する方法」を教えてくれる。 性格の問題ではなく「やり方の問題」なので、自分や子どもをむやみに責めて傷つけることが減った。素晴らしく有益な本。

1投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ・私にとってのバイブルです。 ・一過性の努力は疲れるので、生活そのものを仕組み化してしまえばいい ・すぐに実践に落とし込めるようなTIPが盛りだくさん

0投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1901927877983302133?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw

0投稿日: 2025.03.21 powered by ブクログ

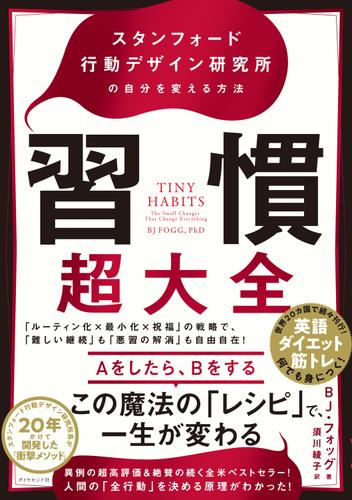

powered by ブクログ本書の英題は『TINY HABITS』(タイニーハビット) であり、小さな習慣(変化)がすべてを変えるということがメッセージのようである。実際に本書を読んでみると、習慣超大全というようりは英題のイメージのほうがしっくりくる感じがする。 図書館で借りてざっと読み終えたが、読むだけで終わらせずに、日々の生活に取り入れて実践していくがの重要だと考える。まずは既存の習慣(アンカー)に新しい習慣をくっつけて、実行できるようにしていきたい。 『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』の内容とも重なるようなところがあったが、何か関連はあるのだろう?小さな習慣を積み重ねていくことが、自分を変えてよりよい人生を送るために共通なことなのだろうか。 1. 行動を分析する 「3つの要素」が行動を生む ・B(行動)=MAP(モチベーション&能力&きっかけ) ・自分や他人の行動を確実に変化させるには、まず「きっかけ」から考える 2. 〈モチベーション〉編 「黄金の行動」をマッチングする ・モチベーションには波がある ・行動デザインのステップ:①「願望」を明確にする、②「行動の選択肢」を挙げる、③「自分に合った行動」を選ぶ(影響が大きい×実行しやすい) 3. (能力)編 習慣を「簡単なもの」に変える ・行動デザインのステップ:④小さく始める(行動を実行しやすいものにする) 4. 〈きっかけ〉編 「どの日課」のあとに行動する? ・行動デザインのステップ:⑤「効果的なきっかけ」を見つける ・最も忘れにくいきっかけ→「行為」によるきっかけ ・新しい習慣を固定されたものに結ぶつけて安定させる(最適なアンカーを探す) 5. 定着させる 祝福で脳をきらめかせる ・行動デザインのステップ:⑥成功を「祝福」する ・アンカー→小さい行動→祝福(心地よい瞬間で習慣を脳に定着させる) ・報酬は行動の「直後」に与える 6. 小を大に育てる 変化のスキルを活用する ・習慣の規模が拡大する過程:「成長」と「増殖」 ・行動デザインのステップ:⑦トラブルシューティング、反復、拡大 7. 悪習をやめる 習慣の結び目をほどく ・「新しい習慣」をつくることに集中する ・「従来の習慣」をやめることに集中する ・習慣を置き換えることに集中する

0投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化するには小さく始める事の重要性が書かれている。 それはタイニーハビットと言い、例えば歯磨きして歯ブラシを置いたら、フロスをする。などの3秒もあれば出来ることの積み重ねで習慣化する方法。 そして、何をやるかは私レシピに書いていく。 頭ではわかっていても本を読んで再認識することで明日からのアクションプランに活かせると思いました。 習慣化の実例も書いてあり参考になりました。

3投稿日: 2024.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログB=MAP(行動=モチベーション・能力・きっかけ) 習慣の形成・脱却はこれらの要素の鎖の最も強いところ・弱いところに着目する。 習慣にしたい物事を実行したら、「祝福」を大げさに行う。 (大事なことは巻末にまとめられているので、再読するときはそこを見ればよい)

0投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログとにかく小さな行動から始めることが大切。そのためには行動を細かくして、すぐにできるものからやってみることが大事です。

5投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ朝起きたら「今日は素晴らしい日になる」と声に出して言う 朝ダークチョコレートを食べる B=MAP(Behavior=Motivation&Ability&Prompt) と行動曲線 モチベーションには波がある(12/24と12/26のサンタ帽購入意欲) 抽象的な願望へのモチベーションは成果を生まない。ゴールの解像度を上げて、願望、結果、行動を区別する。行動はフォーカスマッピングして選ぶ(実行しやすさ、影響度の2軸でマッピングする) 能力の鎖は、時間、資金、身体的能力、知的能力、日課の5つで構成され、能力を改善するには1番弱い鎖を改善する。 具体的には行動を小さくし、調子が悪い日でもできることに行動を改善する きっかけとしては人、状況、行為があるが、最も効果的なのは行為。使えるアンカーを特定する。(〇〇したら××する)アンカーは行動の最後にする。(歯を磨くではなく歯ブラシをスタンドに戻す) 例えば、『仕事楽しくないな〜』と思ったら。 行動直後に祝福を与える。 巻末のポジティブなフィードバックはいつかマネージメントする立場になる時のために勉強したい。褒めるの苦手だし。 人生を自分自身の変化の実験室として扱う。

2投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣を身につけて前向きな変化を起こすのは難しくない。必要なのは、 ①人間の心理に逆らわない手順 ②変化を容易にする工夫 ③推測や誤った原理に頼らない道具立て である。 効果的な習慣をデザインして行動に変えるには、3つのことを実行すべきだ。 ①自分自身を裁くのをやめる ②目標をきめ、「小さい行動」に分解する ③過ちを発見として受け入れ、前進するために役立てる 行動を確実に変えるには、情報だけでは不十分だ。永続的な変化を起こすためにできることは3つしかない。 ①天啓を得る ②環境を変える ③小さなところから習慣を変える 小さな習慣がどう機能し、なぜ機能するのかを理解すれば、大きな変化を起こせるようになる。そして、望ましくない習慣をやめれるようになる 本書の骨子、キモは、小さいことは、いますぐ始められる。望む行動を選び、それを、小さい行動に分解し、今すぐに始めるだ。 気になったのは以下です。 ・やる気も意思の力もその性質上、移ろいやすく、あてにできない ・シンプルなことこそ、行動を変える ・どんな小さな成功も「祝福」する―うまくいったという感覚が新たな習慣を取り入れる原動力となり、継続への意欲をかきたてる ・パーフェクトをめざさない ・まずは飛び込んで、進みながら習得する ・習慣を無意識化する ・人は不快さではなく、心地よさを感じることで前向きに変わることができる ・ある行動がおきるのは、M:モチベーション、A:能力、P:きっかけ が一定条件を満たした時だ ・行動の仕組みを正しく理解すれば、自分だけでなく、他人の行動も解読できるようになる ・P:人、A:行為、C:状況、PACは人間の行動を理解する基礎になる ・オンライン講座の最後まで到達できる人は10%にも満たない。人間とはそういうものだ。 ・まずは欲しいものを知る、願いは、できるだけはっきりとえがいたほうがいい ・願望、結果、行動の3つを区別する ・黄金の行動 効果的である、自分が望むものである、実行可能である ・したい、と、できる、が一致した行動が定着する ・シンプル、小さく考える、中断しても再開すればいいだけ、繰り返すにつれて簡単になる ・能力の要素 時間、資金、身体的能力、知的能力、日課 ・行動を簡単にする3つのアプローチ ①スキルを高める、②道具や手助けを使う、③行動を小さくする 行動の選択肢 ・一度で完了する行動は? ・身につけたい新しい習慣は? ・やめたい習慣は? きっかけ ①人によるきっかけ、②状況によるきっかけ、③行為によるきっかけ 祝福する、ポジティブな感情が習慣をつくる 達成感を生むことがもっとも効果的 相手がしたいと思っていることをできるように助ける ⇒ 相手に達成感を実感させる 鉄のルール、行動したら即座に祝福する 祝福すべき3つの場面 ①習慣を思いだしたとき、②習慣をおこなっているとき、③習慣をやり終えた直後 成長する習慣と、増殖する習慣、たくさんの小さな成功をつかむ 小さな成功でモチベーションが高まる 変化のための、5つのスキルセット ①行動クラフティング 取り入れたいと思う習慣を選択し、調整する ②自己洞察 自分にとって有意義な習慣を見極める ③プロセス 難易度を高める ④コンテクスト 習慣を実行しやすいように環境を調整する ⑤マインドセット あたらしいアイデンティティを受け入れる 悪習のきっかけをつぶす ①きっかけを取り除く、②きっかけを避ける、③きっかけを無視する いっしょに変わる 簡単で、具体的なことから始める みんなの変化をデザインする 相手が変えたことから始める 変化について話し合う 相手がしたいと思っていることをできるように助ける 相手に達成感を実感させる 自分がしたいと思っていることをできるように助ける 自分が達成感を実感できるようにする ■行動デザインのステップ 1 願望を明確にする 2 行動の選択肢を上げる 3 自分に合った行動をえらぶ 4 小さくはじめる 5 効果的なきっかけを見つける 6 成功を祝福する 7 トラブルシューティング、反復、拡大 目次 INTRODUCTION 変化は簡単に起こせる ・これが「行動デザイン」の世界だ 「タイニー・ハビッド」を始めるための小さなエクササイズ CHAPTER1 行動を分析する―「3つの要素」が行動を生む ・「その行動」はなぜ起きた? ・行動=モチベーション・能力・きっかけ ・「3つの要素」ノダイヤルを調整する ・フォッグ行動モデルを「人に教える」 ・フォッグ行動モデルで「悪習をやめる」 ・フォッグ行動モデルで「人を動かす」 ・人の行動を変える「3ステップ」 ・「後悔する行動」をしてしまうメカニズム 「フォッグ行動モデル」の小さなエクササイズ CHAPTER2 “モチベーション”編―「黄金の行動」をマッチングする ・モチベーションはあてにならない ・まずは「ほしいもの」を知る ・「願望」を明確にする ・「行動の選択肢」を挙げる ・やってはいけない「まちがいアプローチ」 ・「自分に合った行動」を選ぶ ・フォーカス・マッピング ・フォッグの格言1 ・「黄金の行動」を突き止める 「行動デザイン」のための小さなエクササイズ CHAPTER3 “能力”編―習慣を「簡単なもの」に変える ・インスタは「シンプル」を極めた ・小さく始める ・行動を簡単にする「3つのアプローチ」 ・何から始めればいい? ・習慣を「持続」させる 「習慣を簡単にする」のための小さなエクササイズ CHAPTER4 “きっかけ”編―「どの日課」のあとに行動する? ・「効果的なきっかけ」を見つける ・きっかけの「3つのパターン」 ・「レシピ」をつくる ・アンカーを「特定」する ・アンカーの「実験」をする ・アンカーの「最後尾」を見つける ・「合間の習慣」の驚くべき力 ・「他人の行動を変える」最高の方法 ・「真珠の習慣」でイヤな気分を消す 「きっかけを見つける」のための小さなエクササイズ CHAPTER5 定着させる―祝福で脳をきらめかせる ・「自分をほめる」ことが行動変化につながる ・成功を「祝福」する ・「感情」が習慣をつくる ・報酬は行動の「直後」に与える ・フォッグの格言2 ・祝福の「鉄のルール」 ・「自分らしい祝福」を見つける方法 ・祝福は「多様なパターン」を考える ・達成感を「すぐに実感」できる方法 ・「リハーサル」で脳に刻み込む ・祝福すべき「3つの場面」 ・習慣の根を「新鮮」に保つ ・「レシピなし」で祝福する ・3分間チャレンジ「セレブレーション猛アタック」 「ジャインを感じる」のための小さなエクササイズ CHAPTER6 小を大に育てる―変化のスキルを活用する ・習慣を「大きく」育てる ・「成長する習慣」と「増殖する習慣」 ・「たくさんの小さな成功」をつかむ ・「変化のスキル」を習得する ・トラブルシューティング、反復、拡大 ・「本書を読むだけ」で終わらせてはならない 「変化のスキル」を磨くための小さなエクササイズ CHAPTER7 悪習をやめる―習慣の結び目をほどく ・「有害な行動」を排除する ・「行動変化マスタープラン」を実行する ・新しい習慣を「つくる」ことに集中する ・従来の習慣を「やめる」ことに集中する ・習慣を「置き換える」ことに集中する ・「後押し人」に気をつける ・習慣の変化は「他人のため」になる 「悪習をやめる」のための小さなエクササイズ CHAPTER8 一緒に変わる―みんなで人生を変える ・「簡単」で「具体的なこと」から始める ・「みんなの変化」をデザインする ・人を変化させる際の心得 ・一緒に変わる「2つの戦略」 ・「グループ」で変化する方法 ・「家庭」でやってみる ・「仕事」でやってみる ・どんな変化も実現できる 「グループ」のための小さなエクササイズ CONCLUSION 小さな変化がすべてを変える 謝辞 訳者あとがき 付録■タイニー・ハビット・ツールキット ISBN:9784478106310 出版社:ダイヤモンド社 判型:A5 ページ数:552ページ 定価:2100円(本体) 発行年月日:2021年05月 発売日:2021年05月25日第1刷発行 発売日:2021年06月10日第2刷発行

8投稿日: 2023.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまでは、新しい良い習慣を身につけるのに失敗した時、私がいいかげんな性格をしていることが失敗の原因だと思っていた。 しかし本著では、失敗の原因は人間自体ではなく、そのアプローチの仕方に問題があったのだと主張されている。 本著で提示されているメソッドは、まず悪習を構成している要素を分解する。そして、最も取り組みやすいものを取り除くようにする。最後に、新たに身につけたい習慣を、すでにある習慣の「あとに」必ずするように決める、というものだ。 明日から、私は朝ご飯を食べ終わってコーヒーを飲んだら、すぐに簿記の勉強を5分でもいいからする。そして、私は新たなアイデンティティを作り上げるのだ。

0投稿日: 2023.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動曲線の点移動観察、願望したい実行できるフォーカスマップ右上、イフゼンタイニーハビッツレシピシャイン

0投稿日: 2023.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【新たに得た知見】 ・人を変えるのは「不幸(な出来事)」だと思っていた。「心地よさ」が人を前向きに変えるという発想はなかった。 心地よさを感じる→自分が満たされる→周囲に良い影響が広がる 三方よし◎ 行動デザインは孤独な探究ではない。 【印象的なフレーズ】 31 人は不快さではなく、心地よさを感じることで前向き(最も望ましい方向)に変わることができる 48 「行動」を変えれば人生が変わる →行動を促すのはたった3つの変数(モチベーション×能力×きっかけ) きっかけ(刺激)によって行動を起こすには、「モチベーションを上げる」「行動を実行しやすくする(能力を高める)」ことが必要 84 前向きな習慣を身につける第一歩は、まず「何を育てるか」を決めること 234 「真珠の習慣」 →また侮辱だ。ずっと観たかったあの映画を観れるわ。 夫からの侮辱が思いがけない贈り物になる。彼が自分を労るきっかけを与えてくれる。 378 悪習の結び目をほどいていく 神様の祝福を受ける機会を増やしたい! =主に栄光を帰す機会 悪習=結び目がたくさんできて絡み合ったロープ 一番ほどきやすい結び目を探す 人は自分が望む変化を、より賢明に、よりうまくデザインできる! 夜 ①幼稚園おむかえ〜帰宅 ②帰宅〜夕飯 ③夕飯〜シャワー ④シャワー〜寝る 朝 ①起床後〜朝食 ②朝食〜出発 ③車内〜ばいばい 【アクションプラン】 ①習慣行動の直後に自分を「祝福」する →鏡の自分に微笑みかけ、新しい習慣を身につけつつあることを心地よく思う →生活に健康的な習慣を加えられたことを嬉しく思う ②「真珠の習慣」 →夫との会話で傷付いたらケーキ買ってよし◎ ③ぐずったら抱きしめる

0投稿日: 2023.07.27 powered by ブクログ

powered by ブクログいわゆる「三日坊主」を克服するためのノウハウ を「これでもか」と詰め込んだ一冊です。 ダイエットを習慣化させるにしても、その手段を 細分化させると、やれることは色々とあることが 分かります。 その細分化された小さな行動から始めなさい、と いうのが主旨です。 なるほど、これなら自分でもすぐに取り掛かれる かな、と思わせられる一冊です。

0投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動を習慣化したいときのやり方について説明。 具体例を織り交ぜて細かく説明しているので分かりやすい。一方で、すごく目新しい情報はない印象。 新しいこととかでなく、基本が知りたい・いざ習慣化したいから網羅的な本が手元に一冊ほしい、というのシチュエーションには合った本。

0投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ小さな習慣が大きな改善につながること、その方法論。過去挫折したが、こんな低いハードル設定で良いのか!と気楽になった。

0投稿日: 2023.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログめちゃ長いしまどろっこしいけど面白かった 日本の自己啓発本とは比べ物にならないほど、長年の研究を重ね形作られた仕組みだなぁと思った 真に理解出来ているかは自信ないけど、読めてよかった これからも何度も読み返します!

1投稿日: 2023.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこんなに分厚いが言っていることは単純で、習慣づけていくためには、徐々に習慣の重みを増していくのが良いということ。 例を上げると読者が続かない人であれば、いきなり本を1日10分読むという行為を習慣づけようとするのではなく、書斎の椅子に座ったら、読みたい本を手に取る。たったこれだけの行為から始めると習慣がつきやすく、重みづけを増していくことで目的の行為が習慣化されるということ

1投稿日: 2023.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中まで読み進めましたが、読破を諦めました。 行動科学に基づきながら人生をデザインしていく上で重要なことなどが記載されていますが、それぞれの行動習慣を掛け算しながら自分なりのレシピをつくっていこうと。 例えば、歯磨きをした後に腕立て伏せを2回するや、食事をした後にすぐに〇〇するなど、普段の日常生活に紐付けしていくことを勧めていますが、実際多忙を極める社会人には、そこまでの余裕があるのかどうかと言うところも疑問です。

2投稿日: 2023.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ事例が多くて分厚いので飛ばし読み。 ・嫌なことがあった時のレシピを決める (怒りが沸いたら●●する) ・行動を起こせないとき、もっと簡単にやるには?を考える ・いつものルーチンに新習慣をプラスする

0投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ大きいし厚みもある本なので 読むのに少し躊躇するかも知れない。 大体この手の本は目で文字を追うだけで 全く内容が入ってこない事が多い。 だけどこの本は違う。 面白い。 習慣化なんて地味にコツコツやるんでしょ? なーんて思うけど その地味にコツコツが難しい。 それをどうしたらやり続けられるのか 細かく分かりやすく解説している。 これは買ってもいいかも…と思えた本。 この手の本では初めて。 素晴らしい。

1投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化するための小さな一歩「タイニー・ハビット」について、その効果や方法を実例を交えながら解説してくれている。1つのことをなかなか習慣化できない人にとって、大きく励まされ、背中を押してくれる一冊になるのではないかと思う。 自分も色々習慣化したいことはある(朝早く起きる、英語を勉強する等)が、なかなか長続きしないため、本書で挙げられていた習慣化の方法(色々あるが、主に以下2点)を日々の生活に取り入れたいと感じた。 ・とにかく小さいことから始める ・既に習慣となっている行動と紐付ける

0投稿日: 2022.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

習慣という大きな文字に惹かれたことと、本のページ数に驚き衝動買いしてしまった。この本を参考にすれば新しいことにも挑戦できるかなと感じた。 以下にまとめを記入する ・B=MAP (B=行動 M=モチベーション A=能力 P=きっかけ) →行動はMAPの関係によって起きる ・ベッドでスマホを触らないようにするには →スマホを物理的に使えなくするor動画を見るモチベーションを下げる ・ある行動の実行が簡単なほど習慣化する可能性が高まる ・何かを忘れた・物事をやれてないことに対して自分を責めることは意味がない →MAP について考える。何がその行動をとりにくくしているのか分析を実行 ・モチベーションは気まぐれであり、当てにならない。常に変化する要素 ・モチベーション3つの源 行為・状況・人 ・やるきは朝から夜にかけて低下する →モチベーションはタイミングがある。(サンタの帽子12・26には買わない) ・目標という言葉は抽象的「願望」「結果」という言葉を用いる 【行動デザインのステップ】 ①願望を書く ②魔法の杖 願望をかなえるために何をしたら良いか書き出す →雲に願望を書きその周りに行動を書いていくpoint:何でも書く。できないことでもとりあえず書いてみる(楽天的) ③フォーカスマップで行動を絞る(本当に行動できて効果が高いものを抽出) →自分のしたい行動に着目する(したい=モチベ高い 行動できる) →絶不調のときでも行動できる行動かどうか →以上の項目を念頭に置き、マップの右上に来たものが「黄金の行動」となる ・大胆な行動→爆発的なモチベーション、諸刃の剣、非効率、継続できない。 →世間一般的には大胆な行動こそがドラマになりやすい。取り上げられやすい ・能力の鎖 →時間・資金・身体能力・知的能力・日課 どの要素が弱いのか。原因を探る ④効果的なきっかけ →やることを逃さないための工夫 →やることが膨大でtodoリストの項目があふれている。毎日それと向き合っていると景色に慣れてしまい、どれを本当にやったらいいか分からなくなる ★今日やることだけ、抜粋して書き出す、わかりやすくする。 ★週末やることリストを作る→WBを購入して書いて、実行したらマークするなどすればやり忘れに気づくかも! ・アンカーの特定 →〇〇をしたら〇〇をする ラジオ体操をしたら腕立て伏せ15回をする(今の私) →アンカーの瞬間にできることを →場所を変えない(位置を変えたらできない) →頻度を考える(アンカーの個数で調整) →テーマが異ならないことをする(コーヒーで生産性を高める→やることリストの管理など) ・嫌な思いをしたときの対処法を考える →侮辱されたと感じたら、自分にとって心地よいことを実行する →相手ではなく自分をコントロールする ⑤祝福 ・報酬のタイミングはその直後で! 腕立て今日も20回できた!最強自分!(シャイン!!) ・小さなことでも自分を祝福する(読書5分でも、忙しいなか読書できている。自分素晴らしいと・・変化しようとしている自分が凄いと思う) ・習慣化したいことをリハーサルする? →やりたいことを連続(7~10回)でやってみる。(習慣化する前の話) →例 リモコンを元のあった場所に戻す ・習慣の定着日数は一概に言えない →人・習慣・状況 の複雑な要素からなるものである ・小さなことでも成功を体験するとモチベーションが向上する ・変化をしたいなら、変えたい部分から始めること 〇変化のスキル ・自身に身に着けられるもっとも小さく、もっとも大きな意味を持つ習慣とは →意味のない習慣を見極めることができる ・習慣は気の進まないときは、少し後退するときがあってもOK →勉強を毎日3時間やる→30分にする など ⑦トラブルシューティング、反復、拡大 ・私は〇〇なタイプだ 自分が望んでいるアイデンティティを当てはめる →関連する専門用語やイベントに足を運ぶ 動画を見る その分野の専門家は? ・習慣には3種類存在する →上りの習慣 維持するのは継続が必要 やめようと思えばすぐに →下りの習慣 維持するのは容易 やめることが難しい →急降下の習慣 重い依存症 専門家などの介入がなければ解決困難 ・悪習を断つには →絡み合ったロープをほどくことこそ悪習を断つということ →一発では解決不可能 一箇所ずつ一つずつほどいていく 一番ほどきやすいところから解いていく →具体的に何を断ちたいのか考える →行動の群れで作ったような形で 漠然とした悪習の周りに具体的な内容を明記していく その中で難易度低めのものから対策を P431以降 一緒に変わるは上記の内容を自分で実行した後に、手ごたえがあれば再読しよう

0投稿日: 2022.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化をいかに容易に身に着けていくかを掘り下げた本 こんな簡単な小さなことをと思わず実践。この手法でスマホゲームやSNSに実際のめり込んでやめられない習慣化してしまう人も多いのでは。

0投稿日: 2022.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動にかならずある理由とは? 自分と行動はイコールではない。 モチベーションがないから,行動できない。 1願望を明確にする 2行動の選択肢を挙げる 3自分に合った行動を選ぶ 4小さく始める 5効果的なきっかけを見つける 6成功を祝福する 7トラブルシューティング 黄金の行動とは何か? 影響が大きく実行しやすいこと。 効果的なきっかけとは? はじめの一歩をさらに縮小作戦で小さな行動に落とし込む。 アンカーとは何か? 今ある習慣のきっかけを軸に新たな習慣を作る。 モチベーション、能力、きっかけ 三要素が同時に揃った時、行動が起きる B=MAP 行動=モチベーション、能力、きっかけ 願望、結果、行動の三つを区別する フォーカスマップをに落とし込む。 影響が大きい 実行しにくい + 実行しやすい 影響が小さい やめることに集中とは? 具体的な習慣から、素早く簡単に解決できる一番やめやすいことから始める。 嫌なこと 苛立たしい イライラしたあと,できそうな有益な習慣を作る。 行動クラフティング 1人生に取り入れたいと願う習慣を選択し、調整する 2自己洞察 3プロセス 4コンテクスト文脈

1投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

永続的な変化のためには、天啓を得る、環境を変える、小さいところから習慣を変える、のどれかしかない。 タイニーハビットのすすめ。小さい行動に分解し、生活の中に溶け込ませる。 目を覚まして床に足を着けたら⇒今日は素晴らしい日になる、と声に出して言う。 ある行動が起きるのは、モチベーション、能力、きっかけ、がある閾値を超えた時=フォッグ行動モデル。 願望や結果を書いて、本当にそれが間違いないか検討する。そのための行動の選択肢を挙げる、自分に合った行動を選ぶ。 小さな行動から始めれば望むものはほとんどかなえられる。中断しても再開すればよいだけ。 小さく始める。 完璧を目指すのではなく、継続を目指す。 効果的なきっかけ、何かとセットにするものを探す。 新しい習慣は、何の後にするか、決める=レシピをつくる。アンカーはあいまいなものにしない。 合間の時間、をアンカーにする その日にするべきこと、以外は目に入らないようにする 自分をほめる、ことが行動変化につながる心地よい気分には、脳に定着させる力がある。 達成感を生むことが、定着にはもっとも効果的。 報酬は直後に。 自分らしい祝福を見つける。祝福はスキルと思って練習する。 習慣を思い出したとき、も祝福する。 自分が望ましい、という行動をとったときはいつでも祝福する。 祝福、マインドフルネス、感謝、が日々の習慣になるように。人は心地いいときに変化できる。 習慣は成長する、増殖する。習慣の規模は問わない。成功が成功を呼ぶ。 朝起きてキッチンがきれいだと気持ちいい、が報酬になって夜のうちに片づけをする習慣ができる。 増殖させるとき、最小限で終わらせてもよい。 ごく小さな障害が習慣の妨げになっていることもある。取り除く。 スーパー冷蔵庫=体にいいものしか入っていない冷蔵庫 悪い習慣をやめるためには、行動モデルの3つの要素のどれかを調整する。モチベーションを下げる、能力を削る、きっかけを作らない。 期間を短くする、時間を短くする、回数を減らす、勢いを抑える。 別の習慣で置き換える。 タイニーハビットを使いこなし、それを人に教えると幸せになる。

0投稿日: 2022.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ新聞広告で気になって図書館で読んだ。とにかく長い。外国著書の訳文系のよくある読みにくさと長さが辛い。小さなことをコツコツと。が全体のテーマ。最後のチェックリストは保存版。でも写真までは撮らなかった。 以下メモ。 ●問題解決の方法を検討するとき、モチベーションは最後のステップ。 ●きっかけとなるものはあるか?実行を難しくしていることは何か?ある行動を取れないのはモチベーションのせいではない。 ●モチベーションはとてつもなく難しい挑戦をするときに底力を発揮するが一瞬のみ。 ●ダイエットビジネスの季節性。新規顧客の登録数が年平均を大幅に上回るのは1月。新年の決意の影響。モチベーションには浮き沈みがある。 ●抽象的な願望へのモチベーションは成果を産まない。具体的な方法がわからなければフラストレーションにつながる。 ●目標という言葉は曖昧で何を意味しているかはっきりしない。目標ではなく「願望」か「結果」を使う。 ●人に頼ったきっかけは避ける。 ●新しい習慣を身につけるには、どの行動の後にやるか、を考える。何の後に何がくる、だけでよい。

0投稿日: 2022.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ手放したくない本がまた1冊増えました。 習慣化を定着させるための良書ですね。 行動=モチベーション×能力×きっかけ この法則が何より重要。 自分が習慣化をさせるための能力はここ数年で本当に高まったので、 自分以外の人の習慣化をお手伝いするために使っていこうと思います。 どのように展開していこうか、、、少し考えて実行していきたいと思います。 何ごとも挑戦ですね!

0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ長ぇ。 とにかく長い。 まとめだけ読んでも良いかも まとめ読んで分からない部分をかいつまんだ方が良い

0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化するには努力と根性ではどうしようもできない。その辺りきちんと整理されていて分かりやすかった。行動=モチベーション・能力・きっかけ。 きっかけをアンカーとして小さい行動を行い自分自身を賞賛する。これならできそう。 ただ、内容量とページ数があっていない。同じような繰り返しですごく時間がかかった上に、要点がなんなのかの推察が必要。

0投稿日: 2022.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ「行動=モチベーション・能力・きっかけ」はすごく納得。自分の意思力がないからとか、怠惰だからできないということではない。ただ単に、行動のためのデザインができていないだけ。デザインとそのまま訳しているけど、設計という捉え方の方がしっくりくる。

1投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ★TINY HABIT = 小さく楽な行動 x 日課への組み込み ・習慣を永続的に変えるには、「天啓を得る」「環境を変える」「小さなところから習慣を変える」 ・タイニーハビットとは、あなたが望む行動を1つ選び、それを「小さい行動」に分解し、生活の中で自然に組み込める場所に植え、成長させる →行動を取る(具体化する) →意思に頼らず、仕組み化する →1.小さくしたり、2.道具や周りやスキルの助けを借りたり、3.タイミングを工夫して何かに組み込む ・自分を責めずに仕組みを責める ・行動とはいますぐに、またはある特定のタイミングで着手できること ・行動=MAP(モチベーションx能力xきっかけ)→順番は、能力→きっかけ→モチベーション。モチベは一番あてにならない ・行動は、やる気があって、それをやる能力もあって、やるきっかけがそろったときに起こる。掛け算。ということはできないときは、どこかがおかしい時。 ・PACモデル=人x状況x行為 ・原因:行動実行を難しくしている原因を見つけるための5つの質問(時間、資金、身体的能力、知的能力、日課) ・解決策:行動を簡単にするための3つの要素(人(スキル)x状況(道具や手助け)x行為(小さくする:初めの一歩&縮小)) ー初めの一歩:本を開く ー縮小:1段落だけ読む ・能力 ー人はスキルを上げる、状況は良いフロス使う、行為は1本だけ磨く ・きっかけ。すでにやっている日課に結び付ける ー人に頼らない、状況はリマインダーみたいなものつかえるけど慣れる、行為は既存の日課 ー行為が一番良い(ーしたら、xxする)→アンカー+小さい行動→同じ場所、同じ頻度、同じテーマ、の時がつながりやすい ーアンカーはピンポイントで見つけること ー朝起きて床に足をつけたら、xxする ーベッドの上で体を起こしたら、xxする ーアラームを止めたら、xxする ー鍵をいつもの場所にしまったら、xxする ードアを開いたら、再生ボタンを押す ・行動には2つのタイプがある ー身に着けたい行動 ーやめたい行動 ・行動を具体的にとらえるのがポイント ージャンクフードを止める→抽象的 ー帰宅時に、コンビニでお酒を買うのをやめる

0投稿日: 2022.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ邦題「習慣超大全」よりも、原題「Tiny Habits(小さな習慣)」のほうが内容と釣り合っていてしっくりくる。やる気が出ないとよく聞くが、やる気とは一体何なのか。例えば今まで掃除のやる気がでなかったとき、部屋を綺麗にする行為にやる気は必要ないといいきかせて機械的に掃除するよう努力していた。だが本書ではこの正体不明の「やる気」を「モチベーション」として説明しており、新しい視点で見つめることが出来る。小さい習慣を繰り返していくことで、最終的に大きな目標へ到達すること、小さい習慣をクリアする都度に自分を祝福することは良い習慣だと思う。人間は褒められて伸びるということを再確認する内容。 以下、本書よりお気に入りの箇所を抜粋。 「返報制の法則」 人は贈り物をもらうと、自然となにかしらお返しをしたくなる。飛行機で後ろから座席を蹴る子どもに対し、黄色の小さいスマイルバッジを後ろの子どもとその両親に見せた。「いいかな、きみにこの小さいスマイルのバッジをあげたいんだ。これを見て、飛行機が飛んでいるあいだ、シートを蹴らないでいてくれると嬉しいんだけど」男の子は「わかった!」と答え、両親は屈託のないほほえみとともにありがとうと言った。 「真珠の習慣」 自分にとって苦痛な状況から脱出したいないら、きっかけをデザインして必要に応じて修正していくスキルが有効、例:屈辱されたと感じたら、自分のために心地よいことをする。ストレスをもたらす相手や状況のすべてを人生から排除できるわけではない。だが、私たちは自分自身についてはコントロールできる。 「感情が習慣を作る」 習慣をデザインするということは、じつのところ感情をデザインすることにほかならない。本書からひとつだけ学ぶとすれば、「成功を祝福すること」であってほしい。 「簡単で具体的なことから始める」 小さな勝利を積み重ねる。息子がコーヒーメーカーを使ったあと、手入れをしてほしい。手入れは3つの動作からなるものだったので、最初のステップだけを伝えた(この習慣をもっと簡単にするにはどうすればいい?)。すると息子は翌日から最初のステップを行ってくれた。小さな勝利を掴んだ父は、息子に明るい気持ちでお礼を述べた(相手に達成感を実感させる)。2週間後、3つのステップのうち2つ目をお願いしたところ、翌朝コーヒーメーカーは手入れが完了していた。 「交流する相手をいつでも元気づけること」 人は傷つきやすい状況にある相手に対し、否定的なフィードバックを与えることがあまりにも多い。感情に強く訴えかけるフィードバックには、2つの特徴がある。相手が「深く気にかけている分野」に関連していること、そしてその人物が「力量に不安を感じている分野」であること。

4投稿日: 2021.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動=モチベーション×能力×きっかけ このどれかが欠落していると、行動に結びつかない。 本書は、習慣を生み出すための仕組みづくりを解説している。 そして、習慣は、いきなりすごいことができるわけではない。 タイトルにもなっているが、タイニーハビッツ、つまり小さな習慣から始めることが大事とのこと。 本書読んでて、半分はなるほど~と思ってたけど、後半が長くてなかなか終わらなかった。 長い。

0投稿日: 2021.12.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化について、科学(行動経済学チック)的に共感するメソッドで語られています。 読みやすいですが、ちょっとボリュームが多いですかね。 おそらく、ある程度うまくいっている人には当たり前の内容が多く、習慣化を改めて考え直したい人にはオススメかもです。 若干Amazonでも評価が分かれているようですが、個人的には良書の部類に入る方かなと感じています。

0投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣化に結びつくヒントがたくさん書かれていました!私が取り入れられそうと思ったことは「既にやっている日課に結びつける」という方法。既にできている習慣に習慣化したいことを結びつけられれば、倍に増えるのでは・・・!? 分厚すぎて読むのを躊躇してしまいそうですがw、中身は図もあるので見やすく書かれていますよ。(まだ読み始めて途中ですが)(2021/9/10てばさき)

0投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動はモチベーションと能力ときっかけで構成されている。 アンカーとなる動作を出発点として、もっとも細分化された行動を行う。まずは小さな習慣から始めることで、より大きな習慣へと派生していく

0投稿日: 2021.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログきっかけ、ルーティン、報酬 タイニーハビット より小さな、より簡単な 報酬 祝福 シャイン ポジティブな感情 ルーティン モチベーションと能力 アンカー 〜のあと、より具体的な 習慣は感情

0投稿日: 2021.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログいろいろなことに取り組みたい(またはやめたい)と思って習慣化の本を読んできた。それらの本に共通する事は以下の通り。 ・意思の力に頼っても無駄。 ・ものすご〜く小さな行動から始める。 ・いつもやってることをトリガーにして、ついでにやる。 ・やめたいことがあるときは、環境を変えてその行動をやりにくくする。

1投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログおそらくこの本は私のバイブルになるだろう。 衝撃的な出会い。 タイニーハビットでより良い人生にしていきたい。

0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこの一冊の内容を少しでも生活に取り入れたいと思える内容でした。 ただ、少々量が多くて、1度読んだだけでは頭には入らなかったので、繰り返し見直すことが必要です。 タイニーハビットと言う言葉や、行動=モチベーション・能力・きっかけ、など初めて目にする言葉がたくさん出てきて新鮮であった。 習慣に関する内容の本を何冊か読んだが、これは具体的にどのように行動するかが書かれてあり、楽しく読めた。

0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ行動科学の知見に基づき、前向きな習慣を確実に手に入れるための方法をまとめた本。 習慣の身につけ方、望ましくない習慣のやめ方、周囲の人をより良く変える方法などの習慣にまつわる事が網羅されている。 一つ一つ細かく分解して論理的に述べており、非常に面白い反面、内容が多く細かすぎて全てを理解するのはちとしんどいと感じた。 いち早く習慣化を身につけたいのであれば、もう少しまとめられた日本の著書(例えば古川武士さんの本)の方がより実践しやすいように思う。 ただ内容は密であり、詳しく知りたい人にはこの本がおすすめである。

0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ習慣は行動によってのみうまれる → 小さい行動 できるだけ小さい行動にして取り組む 小さい行動の後は即、気持ち込めて褒めよう 出来なかったとき思い通りとならなかったとき自分を裁くのは習慣化の天敵 フォッグ行動モデルの上側に位置させよう! モチベーションある時は実行しにくいものもやれる 低い時は実行しやすいものしか習慣化出来ない=フォッグモデル(グラフ)の上の範囲。 何回もやれば実行しやすさは上がる モチベーションは流動的 どうコントロールするか→ 方法3つ 行動を小さくする、スキルを上げる、道具や助けを用意する 意思やモチベーションに頼らない、行動をデザインするだけ。

0投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログR25っていう転職系サイトで紹介されてて、気になってた本 何かを習慣付けるのは、モチベーションや目標じゃなくて、簡単に出来るかや楽しいかどうか 毎日必ず行う、すでに習慣づいてることを利用して新しい日課を作ったり、小さくてラクに出来ることをするって視点が新しい 新しく考えた日課が本当に継続出来そうか、理想の自分ではなく本来の自分を思い起こして当てはめる 実際に読み終わってから、スクワットが継続して行えるようになったり、ちょっと前進した!

1投稿日: 2021.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログタイニー・ハビット(小さな習慣)「モチベーション」「能力」「きっかけ」の3つの要素がそろったときに行動が起きる。習慣をデザインしたいなら、この3つに目を向けること。そして達成したら自分を褒めること。自分に自信が持てるようになる。それが継続に繋がる。 よぉ〜くわかります。

1投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳本のなかでもとても読みやすく、具体的な実践方法もたくさん載っていたので面白かった。生活のなかで習慣づける方法ん自分なりに考えられるようになった。

0投稿日: 2021.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前は全く良い習慣はなかった。 ただ今は15個も良い習慣を作れている。 やり方さえ知れば誰でもできる。 ポイントはハードルを下げるだと思っている。

0投稿日: 2021.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳本なので、冗長に感じられるところがあるが、エッセンスに関しては、非常に参考になることが満載である。これまでの書籍では、理論的なものであったり、汎用性がないものだったりするものが大半。しかし、フォッグ行動モデルというグラフとタイニーハビットの構造という非常にイメージしやすい習慣化モデルが、よし今から良い習慣を続けよう!悪習を断とう!という気にさせる。自分は習慣化とは程遠い生活を送っているため、これを機に一念発起する。

0投稿日: 2021.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ素晴らしいの一言につきる。 習慣本はたくさんあるがここまで追求した本は今までなかったように思う。 さらにこの手法でいいのが仕事に役立つや、生活に役立つ、勉強に役立つと分類されることなくすべてのことに応用できることである。 読んでない方には是非オススメしたい。 ただ頁数が、多いので途中で読む気力を無くしそうになるタイミングもありました。

0投稿日: 2021.07.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ玉石混淆の「大全もの」の中では良書の部類に入ると思います。モチベーションに頼らない習慣化のための仕組みや仕掛けについて、考え直すキッカケを提供してくれます。 人も含めた周囲の環境を整備し、小さく始めて、つど自分を褒めつつ取組を継続しながら、徐々に活動量を増やしていく。 習慣化の基本はつまるところコレなんですが、それぞれのフェーズにおいて具体的にどんな方法やコツがあるのかを知り、自分に合うものを取り入れることが大事ですね。

1投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ・人は不快さではなく、心地よさを感じることで前向きに変わることができる ・どうすべきか具体的に教えてもらうと簡単だとわかり、行動曲線を一気に上回るようになった ・自分と行動はイコールではない。結果が好みに合わなければ、自分を責めたりあきらめたりせず、比率を変えて、材料の組み合わせを試行錯誤すればいいのだ ・永続的な変化を成功させる決め手は、自分が「したい」と思う行動を選ぶこと ・インスタグラムは写真を投稿するまでのタップ回数はたった3回。機能といえば、写真を撮り、フィルターで加工し、シェアすることだけ。他人の行動を引き出すには、その実行をいかに簡単なものとしてデザインできるかが重要 ・新しい習慣をデザインするのは、じつは「確実さをデザインする」ことにほかならない。そして結果を得るにはシンプルさがカギになる。シンプルさが行動を変えるのである。 ・モチベーションは時間の経過とともに不規則に変化するが、能力は習慣を繰り返すにつれて向上する。そして能力が向上すれば習慣を成長させる力になる ・行動を簡単にする3つのアプローチ 1)スキルを高める:インターネットで動画を見るなどでもOK 2)道具や手助けを使う:行動をシンプルにする道具(調理器具など)を使う 3)行動を小さくする:朝起きたら、まずはコンロの火をつける など難易度を低く保つ ・「完璧」を目指してはいけない、目指すべきは「継続」だ ・すでにやっている日課に結び付ける。習慣を日課のどこに配置するかによって、実行できるかできないか、成功するかどうかは決まる ・漠然としたアンカー(「食事のあと」とか「ストレスを感じるたびに」など)は機能しない。できるだけ具体的になるように工夫しよう。アンカーについて考える効果的な方法は、「アンカーの瞬間」という表現を意識することだ ・理想的なアンカーには、新しい習慣と同じテーマや目的があるものが望ましい ・アンカーの瞬間をピンポイントでとらえ、その最後尾をレシピに設定する(朝食を食べたら→食洗器のボタンを押したら) ・顧客が習慣を身につけるのをサポートする事業者は、それを実践しない同業者よりかなり優位に立つだろう ・レシピ 1)アンカーの瞬間(これをしたら…):小さい行動を行うように思い出させてくれる既存の習慣 2)小さい行動(これをする):身につけたい習慣をとびきり小さく、とびきり簡単にしたもの 3)祝福:自分の中にポジティブな感情を生む動作 ・自分が変わることでのポジティブな影響は他人にも波及する ・習慣はその行動に「強いポジティブな感情」が伴っていれば、ごく短期間で、多くの場合わずか数日で形成される―習慣が感情を作る。習慣をデザインするということは、じつのところ感情をデザインすることに他ならない ・重要なのは報酬のタイミング。習慣化を目的とするなら、脳に心地よい気分を速やかに伝える必要がある(アプリで履歴が“たまる”様子をすぐに“見える”状態にすること) ・行動したら直ちに祝福し、祝福を強く実感しなければならない ・あることを3分やったらすぐに手を止め、自分の感情に向き合うことで「これは繰り返す価値がある。人生をより良いものにしたのだから」と感じる ・進歩を実感することで、習慣を成長させる(進化の基準を啓蒙し、進歩に気づいてもらうことが祝福につながる) ・「私は○○(理想とするアイデンティティ)なタイプだ」という文を作り、それにまつわるイベントに参加りたり、専門用語を学んだり、Tシャツを着たりしてみる ・ごく小さな変化でもよい、という考え方を定着させる ・人生におけるもっとも小さいけれど最も大きな意味のある変化を見つける ・取り組むべき習慣は「一番かんたんな習慣」 ・望ましくない習慣の縮小することで、成功した感覚が得られ、より大きな変化を受け入れやすくなる 1)習慣をやめる期間を短くする 2)習慣を行う時間を短くする 3)習慣を行う回数を減らう 4)習慣の勢いを抑える(一気飲みをやめるなど) ・私たちは常に周囲の人たちとともに変化している ・行動デザインの格言:人を変化させる際の心得 1)相手(自分)がしたいと思っていることをできるよう助ける 2)相手(自分)に達成感を感じさせる ・忍者として話し合いにより相手を変えたい場合 話し合いの焦点を具体的な目的に絞ることで、誰もが多くの解決策の可能性を想像できるようになる ・首謀者として 1)尊敬し、信頼する相手からの評価 2)感情こそが習慣を生むという事実を伝える 3)自分がグループのシャインになる 4)グループのメンバーが祝福をする ・フィードバックパワーゾーン:深く気にかけている分野の中で、力量に不安を感じている分野。子供を泣き止ませたい母親に「代わりにやりましょうか?」ということは相手の力量不足を露呈する形になり、いい結果につながらない。相手を褒めることでポジティブにとらえてもらう ・ストレスを減らす小さな行動を見つける(「ありがとう」という。近くにいる人にニッコリしてみるなど) ・小さな習慣とシャインの考え方を共有する ・論点があいまいになりつつあったら「確認するけど、私たちは○○をしようとしてるんだよね?」と声をかける ・部下が相談をして来たら「前に進むにはどうするのが一番いいと思う」と問いかける ・タイニー・ハビットの構造 1)アンカーの瞬間:すでに習慣となっている日課や何かが起きた時。このアンカーによって、小さい行動をすることを思い出す 2)小さい行動:身につけたいと思う新しい習慣を簡単にした行動。アンカーの直後にこの小さい行動を実践する 3)祝福:ポジティブな感情を生み出す行動。小さい行動をとった直後に自分を祝福する。

2投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ-三日坊主を治したくて買ってみた -そもそも行動促すきっかけがあるか、実行する能力があるか、モチベがあるか -習慣を実施するモチベーションの阻害要因を下げ、能力をあげる(能力レベルの習慣を作る) -きっかけをつくり、小さく行動、実施できたら祝福、繰り返すことで定着させる -量の拡大 -モチベ(浮き沈みなくなることも、願望はっきり、したいとできるを一致させる)能力(小さく考える)きっかけ(人に依存した物でなく既存の日課)→行動

3投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ朝起きてから家を出るまでの行動が習慣化できた!! 行動は感情から起こる。 だからこそやりたいかやりたくないかは大事。 行動の分析をする時には以下から。 行動=モチベーション×能力×きっかけ できることを少しずつ。 その一つ一つを褒める(心から) きっかけ(仕組み)さえ、作ってあげたらあと楽。 できないことを悲観せず、ポジティブに捉える考え方 ①理想、願望を描き、 ②そこに至るための行動を挙げ、 ③その中に黄金の行動を見つけ、 ④小さく始める ⑤この行動を起こすきっかけを考える ⑥あらゆる行動を褒めて、次へのエネルギーとする ⑦トラブルシューティングや拡散、反復 この本の中で、一番衝撃だったのは、とにかく自分にや相手を認める(称える)ということ。 喜びを感じて、次へのエネルギーが生じる。 豊富な事例とエクササイズがあるので、吸収しやすい!

5投稿日: 2021.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容が具体的で、読み終えた後のアクションが描きやすい。 自分の習慣化された行動を振り返ると、この本に書いてあることを無意識に実践していたことに気づき、良い習慣を作るためのルールが明確になった。

1投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ誰でもどんな分野でも、行動を変えて 定着させられる 「科学的方法」とは。その方法の秘密は「タイニー・ハビット」。行動の最小化とルーティン化を駆使しながら 行動の 「モチベーション・能力・きっかけ」の 諸要素を調整することで、あらゆる行動を続けることもやめることも可能になる。この手法は、すでに多くのビジネスパーソンや 学生たちが試してきており、 効果は証明済み。 本書の方法は簡単ですぐ実践することができ、その効果は雪だるま式に膨らんでいく。行動モデルを理解し活用すれば、一生を変える 人生の大きな武器になるはずだ。 INTRODUCTION:変化は簡単に起こせるしかも楽し

0投稿日: 2021.05.26