総合評価

(100件)| 31 | ||

| 37 | ||

| 23 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説は 情報統制され、行動や言語、考え方や欲望まで 全て管理され監視される様子が最後まで続き ずっと息苦しかった 子供達がスパイになって両親を訴えたり 嘘が歴史になり真実になったり 不適切な表情 不適切な寝言で思想犯罪者 として罰せられたり 黒が黒だったことを忘れて黒が白だと 心から信じる能力が求められたり 恐ろしすぎます 今の自分の正しさが正しさでなくなり 正しくないことが正しくなる世界 そんな社会に身を置いたら本当に正しい事を 正しいと言うことができるだろうか 強大な権力に忖度して 自分の価値観を変えてしまうかもしれない 抗える自信がない それでも 自分の脆さや弱さにしっかりと向き合わないといけないと思った この息が詰まる恐ろしい小説のような社会が 近しい未来現実になるかもしれないから

43投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ガチでこんなとこで生まれ育ったら首切って自害する即 やばすぎるだろ(;_;) 資本主義最高、と言いなさい

0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んだ後の達成感…!面白かった! 村上春樹の『1Q84』から興味を持って、本作を図書館で予約。刊行から40年経っても人気があるのか、2週間まってようやく手元に。 初っ端、第1章の「ニュースピーク」という言葉に引っかかって、なかなか進まず…。注釈で後半に解説があると知ってそちらから読んでみたものの、難解さに少し挫けそうになりました。 でも、冒頭でこの物語の世界観を読み切ったあたりから一気に物語が面白くなって、第2章以降はスルスルと読めちゃった。登場人物もみんなひと癖ありつつ魅力的。 特にジュリアの奔放さには、同性ということもあってとても惹かれました。チャーミングでありながら狡猾で強かな一面もあり、そのバランスがかっこいい。 だけどやっぱり面白かったのはウィンストンが捕まってからの展開。 この世界の歪みきった構造、国家のトップが権力のために人々を支配していく姿は、最近読んだホラーよりもずっと怖かった。拷問のシーンは想像力が働きすぎて気持ち悪くなるほどで、よくもまああんな残酷な描写を思いつくなと、逆に感心…… 後から知ったのですが、ジョージ・オーウェル自身が戦争の当事者で、圧政の中を生きていた経験があったそうです。それゆえの体験をもとにした内容もあったのかなと妙に納得するところもありました。 あと不思議なのは最初はウィンストンを冴えない中年サラリーマンのように感じていたのに、読み進めるうちに信念を持った人間らしい魅力溢れる人物に見えてきたこと。主人公らしい主人公。 結末は何の救いもないものですが、ディストピア小説の金字塔と言われるのも納得です。最後の「ビッグ・ブラザーを愛している」という一文は、"決してハピエンにならない"、という後味の悪いディストピア感満載で最高。 色々見てたら、この本は“未来予知小説”とも言われているそうですね。 確かにここまで極端ではないけれど、現代のメディアも政治的な都合で偏った報道をしていることがあるし、私もそうですが、SNSは見たい情報だけを選んで見られるツールになっていて、フラットに情報を得る場にはなっていない。 これはまさに作中のテレスクリーンのような存在だと思ったし、知らず知らずのうちに情報を操作されているのかもしれないという、身近な脅威にもハッとした。 北朝鮮のような国ではこの世界と似たようなことが現実に起きているのかもしれないと思うと、1940年代に書かれたとは思えないほどのリアリティだよなぁ。 そしてそして個人的なことを言うと、私の大好きなあさのあつこのNO.6の世界観が、まさにこの世界とリンクしてて、ディストピアとはなんぞや、みたいなものを再発見することができた。とても良い機会! また読書の体力があるときに、じっくり読み返したいです。

0投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

やはり何度読んでも政治SFとしての金字塔である、が第一声になるかと思われる。 現代社会においてさも当たり前のように存在している自由、それがない世界線のストーリーである。 言論の自由がないどころか思考/思想の自由すらない社会。令和に入った日本においても「なんとなく生きづらいな」と思うことはある、SNSが普及したことによりさもありなんではあるが。 その気持ちが留まることを知らないまま一部の特権階級がひたすらに利権を貪ろうとするとこのような社会になるのであろうか。 内容としては、1人の壮年男性の視点で描かれる。テレスクリーンと呼ばれる政府が用いる監視カメラ(文字通り液晶ではある)が至る所に、それこそ自宅にすら設置されており細かい表情すら監視され続ける1日がひたすら続く。(ある程度学がある方ならわかるが、舞台は社会主義に則っているようである) 日々、政府(本書では党と言われる)に対する憤りが募っていくものの、考えていることすら察知されると蒸発させられるためひた隠しにしている主人公。その中で同じ思想を持っていると思われる特権階級とすれ違いがあるものの、直接的には会話できないまま別の女性との邂逅が。その女性こそは反政府思想を強く持っており恋仲になっていくが…。 科学的なアプローチでどのように思想を染め上げていくのか。何を持って反抗心を全くもっていない状態とするのか。拷問、尋問、扇動、、、 あぁ、悪を悪と呼べる社会にいること、それ自体がなんと稀有な状態なのか、ということを身につまされる。 ウクライナなど、現代でも実際に戦争が起きてしまっているが戦中の国がどのように国家内部を、市民を、戦争を是と考えるように洗脳していくのか、考えただけでも恐ろしくなる。 歴史を書き換え、書き換えたその行為自体がなかったものとなる社会…。 色々な意味で、全人類必読であると思う。捉え方は人それぞれであると考えているし、実際そうであろう。 この読後感は他では味わえない。

1投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ1949に書かれたものとは思えない、現代に通じるものに満ちた小説 ただ、途中で挟まる世界の解説やニュースピークの解説は無駄

0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

現代の感覚で見ても全く違和感のない、むしろこれから起こりうるのではとすら思わせるディストピア観が恐ろしい。 過去すら都合のいいように歪め、歴史(というほどでもない直近の出来事さえ)編纂していくビッグブラザーが恐ろしいし、確かにこんなことができれば支配も容易だろうと思う。 監視社会とはいえどこかに抜け道はあって、監視社会以前を知る人々はかつての温かみを胸にひっそりと団結し、生きていくのだろう……などという甘い幻想が粉々に打ち砕かれ、読了後しばらく呆然とした。

3投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ天変地異でも起こらない限り決して崩壊することがないような完全に支配された希望なきディストピア世界の物語。 終盤にはまさかのどんでん返しもあり楽しめた。 ナチスドイツや北朝鮮、ポルポト政権下のカンボジアの様な国や時代を連想させる部分も多く、読んだ後に世界について、社会について考えたり話したりしたくなる作品。

12投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログあさイチで上白石萌音ちゃんが読んでたら格好良い本と言っていたので図書館で借りてみた。1949年に書かれた全体主義への批判を表現した物語。難しい、分からん...と思いつつも、途中から引き込まれていったのは確か。あとがきから読めばよかった。

0投稿日: 2025.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

完全監視社会+それに従う大衆という絶望的な社会を描いたディストピアの金字塔。 このような社会では、豊かな文化の発展は望めず、あるのは服従・搾取・無知のみである。 本編については星5。 裏表紙の説明欄では「圧倒的リーダビリティ」などと謳っているが、ところどころ読みにくいと感じたし、それは疑わしいと思ったので星−1。 翻訳者のあとがきにおける一部の言い分については、個人的に思うところがあり、読後の余韻が薄れたので更に星−1。結果星3となる。 このレビューは長文となるが、前半では作品の感想と考察、後半では翻訳者のあとがきに対する私の反論を述べる。 《汝、かくなり》 本作において、この世界観を象徴する台詞は沢山あるが、ここでは第三部のオブライエンの台詞を取り上げてみる。 「古の独裁君主は「汝、かくあるべからず」と命じた。全体主義者は「汝、かくあるべし」と命じた。我々は「汝、かくなり」と命じる。」 これは一見分かりにくいが、深い意味がある。以下で解説する。 ◆独裁君主「汝、かくあるべからず」 →「お前はそうであってはならない」 これは“禁止命令”である。 独裁君主は、臣民に対して「こうしてはいけない」「これをしてはならない」と命じる。つまり、行動の制限が中心である。 例としては、信仰の自由を禁じる、発言を制限する、服装や移動を制限するなど。 ここでは“外面的な行動の統制”が支配の手段となる。 ◆全体主義者「汝、かくあるべし」 →「お前はこうあるべきだ」 これは“理想像の強制”である。 全体主義は、個人に対し「こうあるべきだ」と理想的な人格や思想を押し付ける。 例としては、模範的な労働者、忠誠心あふれる市民、党の理念を信じる者。 これは内面の規範化であり、行動だけでなく思考や感情の型を強制している。 ◆オセアニアの命令「汝、かくなり」 →「お前は既にそうである」 これは“現実の再定義”である。 党は、命令すら必要としない。なぜなら、現実そのものを定義する力を持っているから。 これは要するに、“何も言わなくても、人々は勝手に自ら支配者の望む通りに動く”状態という事になる。 つまり、“支配者の都合よく思考するように洗脳されている”という状態なのだ。 ・自分から「そのように思考すべきだ」と意識することすら不要。 ・党の理想通りに思考・行動することが、既に“自然”であり、“現実”である 例えば、支配者が右を向けと言われて右を向いたとしても「お前は自由だ」「お前は幸せだ」「お前は忠誠を誓っている」と言われれば、それが真実になるわけだ。 これを読んで、私は「考えるな従え」という言葉を連想した。 これこそが全体管理主義+無思考な大衆という構造そのものではないか。 《現代社会との対比》 「4本の指を出して、党が5本と言ったら、それが真実。」 一見狂っているように見えるが、これは現実でも良く見られる。 専門家、教授、偉い人、政府、大手メディアがそう言っているからそう。自分で裏を取ったり調べたりはしない。仮におかしいと思っても、それはおかしいと思う人がおかしい。 仮に、権威が語る内容に異論を唱えると、このように反論される始末だ。 「本当にお前の言うとおりだったら、そのように(専門家が、大手メディアが)言うはずだ。」 「お前の疑問よりも、あの偉い人たちの言うことのほうが信頼出来る。」 「お前はあの偉い人たち(専門家、教授、政治家)よりも自分のほうが賢いと勘違いしている。」 権威に盲目的な大衆の様子は、コロナ騒動の時に嫌と言うほど見てきた。 ここで言うところの『権威』は偉い人だけではない、「皆がそう言っているからそう」というように、“皆”が権威になる事もある。言い換えれば、同調圧力である。これが集団的な思考停止を生み出している。 「権威や多数派に安易に従い、疑問を抱かない」 「社会の全体像や、自分が置かれている立場に関心がない」 「目の前の娯楽に没頭する」「日々の生活に追われる」 これはまさに、本作に登場する「プロレ(プロレタリアート、作中の大衆層)」や「権威に従う党員たち」の在り方そのものではないか。そして、自分にもそんな一面があったと身につまされる作品なのだ。 このような社会では、主人公のように、体制や社会に疑問を抱いた党員ですら最終的に屈服してしまうのだ。ジョージオーウェルは、恐らくこのような大衆の在り方や社会構造を批判したかったではないだろうか? 《翻訳者のあとがきについて思う事》 しかし本作の翻訳者は、このような私の見解とは異なる見解を、あとがきで書いているのだ。その内容を要約すると、大体こんな感じとなる。 1.主人公のウィンストンは、典型的な陰謀論者(という言葉は直接は使ってはいないものの、文脈からそうと読める)の特徴に完全に当てはまる。 2.ウィンストンは情報リテラシーの欠如ゆえに過激化し、破滅へと向かった。 3.ジュリアはウィンストンに関わったせいで、人生が台無しにされた。彼女が不憫でならない。 しかしこれらの見解は、作品のメッセージを歪曲しているように思えるし、私から言わせれば的外れのように思えた。 本作のメッセージを感じ取った人ならば、このような見解にはならないはずなのだが、それとも私が読み間違えているのか? 以下にそれぞれ反論と解説をする。 1.ウィンストン=陰謀論者というのは、あまりに一方的な見方である 翻訳者はあとがきで、ウィンストンが粛清されたはずの人物が写った写真の切れ端を見つけ党の欺瞞の証拠を手にしたと確信するシーンについて、「多数派が信じる『真実』と矛盾する情報を手にすると『世間が知らない重大な真実を見つけた』という気持ちになり、それをきっかけに極端な思想を持つようになる」というように説明し、更に「情報が正しいのか、裏を取るべきだ」という。 しかし例のシーンに、その理屈がウィンストンに当てはまるかどうかは怪しい。『1984』のオセアニアでは、一次資料・記録・言語が全面的に党の管理下に置かれ、歴史は恒常的に書き換えられる。記録は「メモリーボックス」に吸い込まれ、党に不都合な痕跡は体系的に抹消される。したがって、現実世界のメディア・リテラシー論が前提とする「独立した情報源を相互参照して検証する」という手続きは、制度的に成立しない。 ウィンストンが手にした写真は、党機関紙の内部矛盾を直接に示す稀少な物証であり、それに基づく確信は「陰謀論的跳躍」ではなく、世界のルール上取り得る最も合理的な判断ではないだろうか?。 後にオブライエンが、その写真の存在をちらつかせつつ否認し得ることを示してみせる場面があるのだが、それは遠回しに「実際にこれは捏造の証拠だ」と肯定しているようにも見えた。仮にそうでなくても、ここで重要なのは、事実の有無を超えて「事実であると定義する権能」を体制が独占していることを示している事だ。 つまり問題は、市民個人の検証能力ではなく、検証可能性そのものを破壊する権力の在り方である。 2.ウィンストンが破滅したのは「情報リテラシーが低いから」ではない ウィンストンが破滅に至った直接の原因は、簡単に言えば以下の2つだと私は解釈した。 ・党に逆らった。 ・社会に疑問を抱いた。 (「汝、かくなり」を実践しなかった) つまりは、翻訳者の言うように情報リテラシーや確証バイアスは(全く無関係とまでは言わないものの)殆ど関係していないと言ってもいいだろう。 そもそも彼は職務を通じて記録改竄の実態を良く知っているはずで、むしろ情報操作に敏感な当事者であった。そんな彼は安易に「写真を見ただけで信じ込んだ」のではなく、背景事情があっての事だろう。 彼の日記やブラザー連合への接近は“無知ゆえの軽挙”などではなく、危険を承知で党に逆らおうとしたからだ。それは最終的に破滅的な展開に繋がる理由の1つになるのだが、それは彼個人の認知能力や「見抜く力」の不足ではなく、党による超監視社会の支配体制の圧倒的暴力によってもたらされたと考えるのが自然である。 よって、バッドエンドの原因を“情報リテラシー”に還元するのは、党による完全な管理体制を軽視し、個人責任へと転嫁する誤りではないだろうか。 3.「ジュリアはウィンストンに関わったせいで人生が台無しになった」という見解は謝り 翻訳者は「ジュリアはウィンストンに関わらなければ、破滅せずに済んだ。彼女に同情する」などというような事を書いているが、私から言わせれば、これはもはや暴論としか思えない。 ジュリアは物語開始時点で既に体制の規範に反する行為(密会、闇市物資の入手、快楽志向による私的反抗)を継続しており、自らも「捕まるのは時間の問題だ」と語っている。二人が逮捕されたのは、チャリントンの部屋が思想警察の罠であったこと、オブライエンの偽装的接近が周到に仕組まれていたことなど、体制側の長期的監視と誘導の結果である。 ウィンストンとの関係が逮捕の時期を早めた可能性はあるにせよ、それを唯一の原因と断ずるような言い方は、体制による完全な監視とジュリア自身の反抗的行動を無視した因果の単純化である。体制下では、反抗の形式や相手の有無にかかわらず、遅かれ早かれ破滅に至る構造が敷かれているのだ。 以上。翻訳者はあとがきでウィンストンに対して厳しい批判をしているわけだが、これは現代の情報リテラシー教育の文脈から来ているのは察する事は出来るし、100%見当外れだとは言わない。しかしその言い分にはやはり強引さを感じるし、本作『1984』のメッセージとは真逆の見解だとしか思えないのだ。 本作を読んで主人公ウィンストンの言動を批判するというのは、謂わば「目立つ少数派」は厳しく攻撃するが「目立たないけど、より問題のある多数派」は無視しているようなものである。 これは現実世界で例えれば、芸能人の浮気は炎上する一方で、危険な法案が通ろうとしている事については誰も批判しない。何億円か盗まれたという事件は大勢が話題にするが、その一方で政府に何兆円もの用途不明金があるという話題には誰も触れない。というようなものと似たようなものを感じる。どう見ても後者のほうが問題なのに、“大したことないけど目立つ問題”のほうを大勢が関心を示して批判しているわけだ。 それこそ本作におけるプロレや党員的な在り方=表面的なところだけを見て全体像や本質を見ないような状態そのものではないか? 作中の何かを批判するなら「陰謀を疑う少数派」ではなく「無思考な多数派」や「体制そのもの」のほうであるべきだろう。 主人公の事を『確証バイアスに陥っている』のだと批判するのであれば、それこそ翻訳者あとがきの意見も、十分に歪んだ見方(バイアス)そのものではないか。 本作の出来が良いだけに、読後にここまで露骨なウィンストンへの批判を読ませられるのは、主人公に感情移入していた身としては突き放されたかのようで正直傷ついたし、本作のある種“美しいバッドエンド”の余韻も台無しであった。 オーウェルの作品は、現代の監視社会議論で頻繁に引用されたりと反権力的な読者に人気があるのだと思う。つまり本作を読む人は、現実における支配者による陰謀を疑う人が多いはずなのだ。それを分かった上で、ウィンストンを「情報リテラシーの無いバカな奴」だと指摘し、その手の反権力的な思想を持つ人を上から目線で批判・攻撃さえしているようにも取れるようなあとがきを書いてしまうのは、さすがに配慮に欠けるのではないだろうか? 翻訳の出来は悪くはないものの、かといって「読みやすい」とも言い切れない。そして、あとがきについては本作のメッセージとは真逆と言っても良いような内容としか思えない。 仮にウィンストンを批判したかったとしても、もっと書き方があったはずだろう。 ジョージ・オーウェルも、主人公を“バカな奴”として書きたかったわけではないのだと思う。繰り返すが、本作がバッドエンドなのは、党による絶対的な支配に、個人では太刀打ち出来ないという構造を強調する為だと私は解釈したし、ウィンストンが何をしたところで、党に疑問を持った時点で破滅が待っていた。つまり、「見抜く力」や「思想」は別問題なのだ。 それでもウィンストンを批判したいのではあれば、「自分ならこうする」と代案を提示するべきだろう。しかしあの状況だと、どう足掻いても破滅か、従順な奴隷として生きるかの二択以外にありえないのだ。仮に後者のほうが良いと言うのであれば、そのような人に、本作を翻訳してほしくは無い。 その視点で見ても、やはりウィンストンを「バカ者」として切り捨てるのは作品の本質からズレている。もし批判するのであれば「自分ならどうするか」を第一に考えてからにするべきだろう。そうでなければ、その批判はただ無責任なだけである。 あの世界においては破滅か従順かの二択しかなく、結局は逃れられない。そこを強調することこそが『1984』の恐怖であり、価値なのだ。 正直私は、他のバージョンにすれば良かったと後悔さえしている。例えば、2024年に出た講談社版のほうが、挿絵もあって読みやすそうだ。 以上、私なりの見解を述べてみた。今回の翻訳者あとがきには大きな疑問を抱いたが、それでも『1984』そのものの力は揺るがない。むしろ、この違和感をきっかけに、複数の訳や漫画版を読み比べてみるのも良いだろう。監視社会や全体主義への警告として、本作は間違いなく現代に響く一冊である。社会に疑問を抱く読者には特におすすめしたい。

3投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ■参加者の感想をピックアップ■ ・名作と名高いので、読めてよかった。 ・ラストが希望や夢を与えるものではなく、体制に屈服する終わり方だったが、逆にそうすることで名作になったのではないかと思う。 ・ウィンストンとジュリアが手を取り合って体制を覆す話だったら、三文小説のようになっていたと思う。 ・付録について、あるニュースピークが過去形で書かれているので、この体制もいつかは崩壊することが示唆されており、少しの希望があった。 ・ニュースピークが目指していた通り、言葉が削られると人間の思考の幅も狭まってしまうことがよく分かった。 ・拷問の様子やパンを分け合う様子など、描写がリアルである一方で、登場人物の人物像があまりつかめなかった。作者は人間には興味がなかっのではと勘ぐってしまう。 ・物語の前半部分までは説明が多く読むのに苦労したが、拷問のシーンからは物語が進んだ感じがして読み進めることができた。 ・中国のリーダーが言ったような「大衆は海、政治は船」 のようにどんなに大きく 頑丈な船でもいつかは 荒れた波に 転覆させられてしまう。 現在の中国や北朝鮮など、圧政をしている国もいつかは転覆させられてしまうという暗示があった。そのため、プロレに希望を見出したことは間違いではないと思う。 ・体制が始まった27年以前の過去を知る人たちは、どうやってこの新体制に順応していったのか疑問に思う。 ・生まれた頃から圧政教育しか受けてこなかった子供たちは、私たちから見ると悲劇に思えるが、良い世界を知らないのでむしろ幸せなのではないか。 ■今月の課題本■ ・ ジョージ・オーウェル著『1984年』 ■開催日時■ 2023年3月 ■参加人数■ ・6人

0投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ完全に名著。 1948ってあんの?ねえな。 たぶん、いま、最初のクライマックス。 貰った本(真理が書かれてる本)を読んでる描写 香港、ダーウィン、ブラザヴィル、タンジールを結ぶとひし形になってるんだって。 3つの世界がここの労働力を争ってずっともめてる。 いや、なんか女とセックスするとこも山場だったか。 なんじゃこりゃ 幼いころの幸せな記憶と、罪の意識 青年、仕事。そして情事。 摘発。そして、拷問。愛していた人を、今まで通り愛せなくなる。 老後。わけわからん委員会でどうでもいい仕事をする。どうでもいい人たちと。 そして完全に洗脳されて、それが完成しビッグブラザーを愛したところでところで射殺される。 オブライエンサイコパス過ぎるだろ。 自分は国家というより大きな有機体の一細胞にしか過ぎない。と考えつつ 2重思考の完全無欠の体現者 希望があるとするなら、それはプロールたちのなかにある! 逮捕される寸前が最も美しい瞬間。 そっから恐ろしすぎるわ ああ、 ウィンストンもジュリアも、2人とも、恒久的な二重思考の状態に入ったのか。 魂の崩壊への控えの間。 互いを愛することはもうなく、ただビッグブラザーを嫌悪し、同時に愛することができる ようになったのか。 会社で仕事してるときも、2重思考。 さらに社内不倫してたとしたら、設定にぴったり。 それが摘発して拷問されて洗脳されて会社を愛するようになれた結果首を切られるストーリとしたら、こわい。 職制が心の中に入ってくると言うことだ。こわい。

8投稿日: 2025.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ●過去に登録してた。 ●2025年8月8日、図書館で借りて読んでる「日本経済の死角/河野龍太郎」に出てきた本。

0投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ情報の整理だとかが苦手だ。 会話をしていると一つ前の話との繋がりが頭の中から抜けてしまって、話していた人と別れてから「ああ、あそこはここと繋がってたのか」と、ふと思い出す。 なんか違くないか?と思ってもスルーして相手の言い分を飲み込んでしまうことがある。 危険だなと思った。 違うと分かっているのに、それが正しいと認識してしまう。脳の力を上げる必要がある。 ディストピアものはあまり読まないけどかなり怖かった。世界も。主人公も。

0投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログむ、難しかったです(汗) まず、世界観を理解するのに四苦八苦。そして中盤以降の太字のゾーンは理解する為に足りない頭を頑張って働かせるせいか、5ページもしないうちに眠気に襲われました。 読むのにめちゃくちゃ時間がかかった作品 陰謀論はこの本が元に?という部分が多かった そして、もはやどのような世界が人間にとって幸せなのかは考えたくなくなりました 疲れた、、、

12投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ1年越しで読み終えた・・・ 最初辛かったなぁ〜、なんて暗くて陰鬱で希望のない世界なんだって でも2章でそれを打ち破るべく行動し始める主人公にグイグイ引き込まれ どんどんやってやれ!!って思って俄然読むペースが上がったと思ったら・・・ そこから一転・・・どん底に落とされてどよーんって感じ 最後は、あぁぁ〜、って扉閉ざされて終了な感じで、後味悪い感じ・・・ でもこれがディストピア小説ってやつだね!!って納得 それにしてもこれが日本で言うトコロの戦後間もなくの頃に書かれたとはとても思えない、今の世界にめちゃめちゃマッチしていて・・・恐ろしくなった でも、飼われるのが幸せ・・・ってのも気持ちわかるなぁとも 今後のこの世界が、1984にならないことを願う、けど もしかしたらもうなっているのかもしれないとふと思ったのでした。

0投稿日: 2025.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ最近SFにハマってるという話をしたら、Cさんが「1984は間違いない」というので読んでみた。 間違いなかった!! 監視社会のディストピア的な世界を描いているが、 退屈になることなく引き込まれるように読んでしまった。 - 思考を狭めるために、言語を改変する(ニュースピーク)の話 - 権力を手段としない目的とするビックブラザー - 上流、中流、下流で逆転させないように徹底的に民を監視し、弱体化させる戦略 - 拷問の末の最後 など見どころ、考え所満載の作品だった。 素敵な作品ありがとうございました!!

12投稿日: 2025.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「自由というのは、二足す二は四だといえる自由だ。それが認められるなら、他の自由はすべておのずと付いてくる。」(本書より) 今こそ読まれるべき小説だと思います。 * 凄い引力です。 読んでいるうちにいつの間にか『1984』の世界に降り立っています。 食堂で不味いジンを飲み、家に帰るとテレスクリーンに見張られるのです。 逃げ出すことや反逆は不可能です。なぜなら思想警察が全てお見通しなのですから。 どうすればいいのでしょうか? 狂った世界では狂うしかないのではないのでしょうか。 カンタンです。物語なので本から目を離せば、読み終わればこの世界からは脱出できるのです。 しかし… はたして本当にそうでしょうか。 * 読み終えて… 『1984』の世界はわれわれのすぐ隣に存在することに気づくとになります。 作者は人間に対してここまで絶望していたのか、それとも「こうあってはならない世界」と、人類に希望を託したのか… 答えは自分で見つけるしかなさそうです。

13投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ

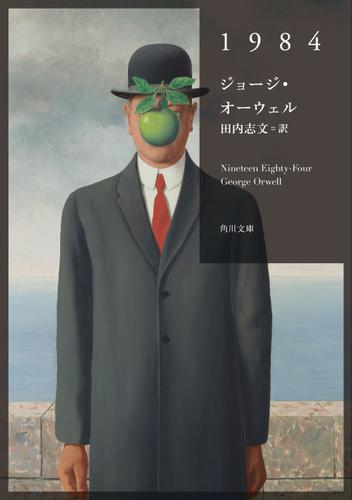

powered by ブクログ平沢進の『Big Brother』から知り、ずっと読みたかった本をやっと読了。 本当に素晴らしい内容だった。読んだ中で一位二位を争う最高の本だ。 特にKADOKAWA版は、訳者あとがき、表紙のルネ・マグリット作の『人の子』含め全てが素晴らしい…。こんなにも完成された本を見たことがない。保存用にもう一冊買いたい。 (ここからは訳者あとがきと同じようなことを書きますが…) 内容についてネタバレなく言及すると、1984は、ただ全体主義の恐ろしさを書いただけではない。 むしろ現代社会こそ、この1984と同じような世界になっているのではないかと恐ろしく感じる。 インターネット・スマホというテレスクリーンによって、私達は真実ではなく都合の良い情報だけを見聞きする。SNSでは極論によって作られた「正しい考え方、価値観」を信じる人達の目によって互いを監視し、少しでもその考え方から外れたものは炎上させて淘汰しようとする。 住んでる国こそ全体主義じゃなくとも、世界中が全体主義国オセアニアと同じ状況になっているのではないかと感じる。 それを頭に入れてこの本を読めば、ただのファンタジー、ディストピア小説じゃないことがわかると思う。

2投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ想像するのが難しい例えが多くて読むのが大変だった。よく考え練られた世界観と設定だと思うし考えさせられる内容ではあったが、退屈な小説だった。

1投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説が1949年に刊行されたのは驚きだ。有名な小説なのでずっと読んでみたかったけど、読んでてよかったです。小説中の描いたディストピアが皮肉にも現在それに近づいていて、とても70年くらい前に書かれた小説に思えない。いい作品でした。

3投稿日: 2025.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ怖い話だった 自分の考えを書くことも禁止された世界、政府に思想や生活全てを支配されてる話 何が正しい情報で誰が味方で誰が敵かも分からない怖さ ここまでひどい世界ではないけれど、ありそうな話でゾッとした 読む年齢、時代によって感じることが違うだろうなと思う

1投稿日: 2025.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中の主人公が本を読むシーンで行き詰まり、しばらく離れていましたが、ついに読破。 とても面白く好きな話でした。その本のシーン以外は訳も綺麗で読みやすく、話のテーマに比べると難しい話ではありませんでした。 監視社会を描いた作品で、リアルには起こりえないと断言できないのがこの話の恐ろしいところ。私がこの世界に生まれていたらどうしようと考えました。やはり人民を操作しようとすると最初に狙われるのは教育であるんだなと実感。読書をやめてはいけないなと思ったのが素直な感想です。いつの時代も社会を作るのは教育であり、識字は希望であり、本は歴史であると感じました。もし私たちの持つ常識や習った歴史が政府の都合のいいように改竄されたものであったとしたら私はどうするだろう。

3投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「戦争は平和なり、自由は隷従なり、無知は力なり」というスローガンのもとに、「ビッグ・ブラザー(偉大なる兄弟)」が心身ともに国民を支配するディストピア世界に抵抗する一人の男の話。 半世紀も前に書かれた小説なのに、ここ最近のマスメディア(SNS含む)の騒動に通じるものを感じる。 この本が「予言の書」と呼ばれる所以だろうか。 ロシアによるウクライナ侵略戦争が始まってすぐぐらいの時のロシアでこの本が発禁になり、戦争を反対する人がストリートで売っていたのをテレビで見た(今は禁止されていないそうだが、良くも思われていないらしい) 本を売っていたあのおじいさんはご無事だろうか。 発禁になるのも納得の内容だった。 ディベートシーンの緊迫感がすごかった。読んでる間、呼吸してなかったかも。あそこは途中で読み止められなかったなあ。

0投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当に1949年に書かれたとは思えないほど、リアリティがあるディストピア小説だった。ただ、面白いではあるが、真の面白さ、凄さは分からなかったので、もう1度読もうと思った。 途中で主人公はある本を手にして、読み始めるが、そこに書かれている内容が興味深かった。

1投稿日: 2025.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白いけど、、ディストピアすぎるだろー! 読んでて明るい気持ちにはならないが、ウィンストンさん一体どうなっちゃうの、、と読み進めてしまう本。

1投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

内容が衝撃的なので、時間が経過してもずっと記憶に残るであろう一冊。 “殉死”させない徹底的な拷問によって、未来への希望すらも潰す。暗い気持ちになりました。 主人公ウィンストンが、“最後の人間”なのは、最後まで本物の人間性を捨てられなかったから。 思考と心が壊れていく経過がリアルで、読みながら自分も何が正しいのかわからなくなった。 言語による認知の方法などは、科学的な視点に基づいていると思うので、言葉を統制することによって、思想や思考を統制するのは可能だと思う。この話のように極端ではなくても、現実的に至る所に存在している気がして、悪用されたら恐怖だと思った。

0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログストーリとしてもどのような展開になるのかとワクワクしながら読み進めたが、何より現代と比較できることや政治に疎い私にとって勉強できることも興味深かった。これを当時イメージしながら書いているということに驚きである。ほぼ今を予測できている、というか解説にも書いてあったがそうなってしまっているのが悲しい、、

1投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この本は190ページ以降のジュリアとの逢瀬から面白く感じた。そして300ページ以降の愛情省に捕まった辺りから読む手が止まらない。 後半に向け、スピード感が増すのだ。 393「君の中ですべてが死に絶えるのさ。愛することも、友情を抱くことも、生の喜びを感じることも、笑うことも、好奇心を抱くことも、勇気を持つことも、誠実であることも、何ひとつ出来なくなるんだよ。もぬけの殻になるんだ。我々は君の全てを搾り取って空っぽにし、そこを我々自身で満たすのだよ。」 これは予知となる。 最終、長い地獄のような懲罰を終えたウィンストンはジュリアは再会をする。互いに変わり果てたその姿を目の当たりにし、当時の自身の裏切りを告白する。それは後悔でも懺悔でもなく、「裏切った」という事実の交換のようなものだった。 投獄された時、ウィンストンの誇りはジュリアだった。彼女を裏切らないことがウィンストンをウィンストンたらしめた。 しかし今の彼には何も無い。空っぽなのだ。そこにトランペットが響き渡る。戦争の勝利の合図だ。 彼はビッグ・ブラザーに深く後悔の念と愛情を感じる。その瞬間脳裏に銃口があたる。 431.「連中への憎悪を抱き死ぬ、それこそが自由なのだ」 彼は初めて何の不安もなく満たされたと同時に、内なる自由を完全に失った。 ここまでハッキリしたバッドエンドを読むのは初めてで、最後の10ページはまさかまさかと驚きながらページを捲った。ウィンストン目線で物語は展開されるから彼の思想は正義であったし、最後は光が射す前兆を感じられると信じて疑わなかった。 どうしてロシアや北朝鮮は戦争を続けるのか、国外へのアピールよりも国内の洗脳や地位の確率であることがようやく知れた。 また、言語は思考と直結し言語を失うことは思考を失うことなのだと理解した。だからビジネス用語に辟易とした自分の感性は大事にしたい。自分の属したい世界の言語を使うことは、自分の思考を守る事だ。ビジネス用語を使うことで、同じイメージは共有できるけど、自分の属したい世界の言語は抽象的で補足に留まり、絵画が語る。 私もウィンストンと同じく、2つの言語を話すことで己の世界を守り、育てなくてはいけない。

0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔に書かれた作品なのに、何となく、現代の世界を表しているようで不気味だった。 最初はちょっととっつきにくいかと思ったけど、途中から止まらなくなり、一気に読めてしまった。

2投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ2024.10.28〜2024.11.01 何も救われないディストピア小説。でも、これって本当にSF...?

0投稿日: 2024.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

昔から名作と言われている本だが、会社の読書会で話題になっていたので今回読んでみた。 1948年にイギリスで書かれた、1984年の超超監視社会の話。 けっこうお堅い本かと思ったが、読みやすかった。文字がぎゅっと詰まっていて時間がかかった。 党やビッグブラザーが支配する世界に疑問を持ち、若い娘から愛の告白を受けた主人公が思想犯罪を犯して捕まる話。 たびたび政治への危機感として話題に上がる本のよう。怖かった。

0投稿日: 2024.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語や思想が管理された近未来世界を描いたディストピア小説。 ウィンストンが確証バイアスに陥っている所に気づけなかった。 【関連書籍】 サピエンス全史、FACTFULLNESS

3投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ名作は読んでおかないとと思い以前にハヤカワ版を手に取ったことがあるものの序盤で挫折してしまっていた1984(ハヤカワ版では一九八四年)。新訳が出ていたことを知って読み始め、前半はそこそこ時間はかかったものの、無事読破。 全体主義国家が統治、監視している社会を描いたディストピアもので、国家を支配する党に対して密かに疑問を持ち反感を抱いているウィンストンが主人公。 中盤までは退屈に思うこともあり面白かったとまでは言えないが、これが1949年に刊行されたことも踏まえると名作と言われることにはとても納得。現代にある一部の監視国家のことを予言しているかのようだった。 その中では、言葉の幅を狭めていく(ある単語を無くしたり、ある単語の意味を削ったり)ことで国民の思想の幅を狭めるという設定が面白かった。その手法を解説している「ニュースピークの諸原理」が本編後に付録として付いているがそこまで練られていることに感動した。 暗い内容ではあるものの、他のディストピア作品にも触れたくなった。

11投稿日: 2024.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ今読んでも全然読みにくさが無いし、超超怖い洗脳によって脳が壊れていく様子がリアル過ぎてビビる。 「現実というのは頭蓋骨の内部にしか存在しないのだよ。君も段々に分かって来るさ」 くぅーーーーシビれる! でもその通り。 思想教育、監視社会、宣伝社会、完全な屈従… 絶望の未来すぎるのに、これは面白いよぉぉぉぉ

0投稿日: 2024.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ情報を残す、伝えるメディアを奪われた世界。頭の中に繰り広げられる思想の正誤を誰かに聞くことはできないし、どこかに書き記すこともできない。過去は書き換えられ、無かったことにされる。 ならば、私たちが今思う過去は、書き留められているからこそ過去になっているだけで、それが確からしいとは誰にもわからない。ただ、書き留められているからこそ正しく、過去になる。 何度も脳裏をよぎるのはとなりのあの国。そこでもこのようなことを起こそうとしているのだろう。しかし叶っていないのは、反逆的思想を持っている人々が多いことや外部の情報が伝わりやすいことだろう。いやしかし、これは安全な外から見た状況であり、きっと私たちの情報、いや、存在すら知らない人々があの中にはいるのだろう。

0投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ"ビッグ・ブラザーが見ている" 常に思想警察に観察されている。 自由な思想は危険思想とみなされる。 党があらゆる行動を監視し、言語も思想も管理された近未来世界が描かれたディストピア小説。 1984… 40年前のはなし? いやいや 現代における隣国のはなしではなかろうか。 もしくは蹂躙せずには気がすまない 彼の国のはなし…。 この作品はもの凄く恐ろしい。 しかし、この小説に書かれていることと現実の境い目がわからなくなってくる。 1949年に刊行され70年以上経った 世界的名著の新訳。 読んで驚く、ジョージ・オーウェルは未来予知能力があったのではないかと。 反全体主義のバイブルとして脚光を浴び続ける"色褪せることなく読みつがれ続ける名作"といえば響きはいいが読みつがれる理由を思うと少々やるせなさを感じざるをえない きっと"そういう世界が到来しないように"という希望をもって書かれたのだろうと思いたい

3投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ新訳があると知って購入。ハヤカワの訳より親しみやすいように思う、わかりやすさで選ぶならこちら。個人的にはハヤカワの訳のほうがSF作家の偏屈さがよく出てるような気がして好き。

3投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体主義的な未来を描くディストピア小説。 監視社会、過去の書き換え、思考停止…今の社会にも通じる脅威。とにかく面白い。公務員ならなおさら。

0投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ常時鬱々とした雰囲気の中で話が進んでいく。希望が見えてもそこには命を脅かす危険もともにあり、閉鎖的な社会の中で自分の考えを持つことすらできない恐ろしさがあった。 あまりにも明るい展望が見えないので途中で何度も読むのをやめようかと思ったが、引き込まれる何かがあり気づいたら読み通していた。改めて社会とはなにか、自由とは何かを読んでいて考える機会になった。

0投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピアものって実は初めて読んだけどこんな感じなのか。 情報統制とかは昔からあったことだろうけど、テクノロジーが加わるとこんな社会になってもおかしくないよねというのを書いた本、、、1949年に発表された本なのでSFだった、はずなんだけど SFだと感じなかった。とんでも科学なんて出てこないの。起こりうるの。この本の内容。 幸せとはなんなのか思想とはなんなのかとかいろいろ考えたくなる一冊でした。

0投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙のマグリットで購入。 1/3くらいは面白くなくて読むことを中断してたけど、後半に行くにつれて読む手が止まらなかった。 最後のひと文に鳥肌たった。結局、社会ってこういうことだよね……..

0投稿日: 2024.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ後半の怒涛の展開はまさに“巻措く能わず” 全体主義の監視社会ディストピアが読んでて全く違和感ないのは、1940年代の小説なのに現代社会とリンクしまくりだからか。少し戦慄を感じつつ読んだ 希望のないラストも、華氏451度と違ってまた良き 凄い本だった

0投稿日: 2024.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

いろいろなところで目にして、以前より読んでみたかった作品。なかなか考えさせられる話だった。 1948年に書かれたというのがすごい。

0投稿日: 2024.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ1948年に描かれた予言の書。 まるで現代社会を予言するかのような内容。 反全体主義のバイブル的小説として名高いですが、噂に違わぬ完成度の高さでした。 監視社会や権力に対する警鐘。テレスクリーンは現代でいうSNSや監視カメラなど。

0投稿日: 2024.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ噂には聴いていましたが、ここまで恐ろしい世界の話とは思っていませんでした。一番怖いのは、力による暴力よりも思想を奪うこと、人間を何も考えられなくすることだと思いました。 そして、ラストはいろんな解釈が成り立つもので、深さを感じさせます。

1投稿日: 2024.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1948年に書かれているのにいまでも通用する内容で先見の明がある 海外の作品は翻訳するとどうしても本来の文学的な微妙なニュアンスが落ちてしまうとおもってあまり読まないが、これはこれだけ歳月が経っても読まれているだけあって読む価値がある

31投稿日: 2024.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

不気味で恐ろしすぎる。 全体主義の完成系のような世界がリアルに描かれている。 最初の方は、不気味で荒廃した世界観やら、主人公たちはどうやって国家を転覆させるのだろうかといった期待感でワクワクしながら読んでいたが、いい意味でも悪い意味でも期待を裏切られた。 オブライエンが実は味方だとずっと信じてたのに、ちっともそんなことはなくて笑った。 オブライエンと同様、きっと主人公たちが途中で入った反乱軍的な集団も、主人公がノートを買った店も、思想犯を炙り出すために作り出した虚構なんだろう。 自分がいま存在していると感じている世界がひょっとしたら全て虚構に過ぎないのかもしれないと考えるとゾッとする。

1投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

組織に隷属するのを妨げるような必要以上の意志と知性をもってはいけない世界。 人の弱さがリアルで共感する部分も多かったが、痛々しくて読んでて疲れた。 拠り所を全て破壊された主人公は気の毒でした…

1投稿日: 2024.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めて読んだSFだったが、もしかしたらSFはニガテかも…と思ってしまった。面白いのは間違いないが想像しなきゃいけないことが多く脳の負荷が高い上にこの作品は特に後半脳みそを壊しにかかってくる。

0投稿日: 2024.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア小説の名作『1984』を初読です なにやら『オーウェル『1984』を漫画で読む』なんてものが、ひまわりめろんさんの本棚にはあるようですが、あれは一旦なかったことにして頂きたい 大丈夫、問題ない「過去は変えられる」 いやもうなんか自分が生きている世界と本の中の世界「どっちが現実?」って思わせるほどに圧倒的でした 圧倒的な文章で脳がねじ伏せられる もう拷問に近い読書体験でした 最終的には私もビッグ・ブラザー愛してます(洗脳されとるやないかーい!) はい、最後に訳者田内志文さんのあとがきから非常にハッとさせられたことを引用します 『新訳』ならではの現象なんですが、初めて邦訳されたとき「hate」は多少の違和感を残しつつも「増悪」と訳されていたんです それがこの『新訳』では「ヘイト」と訳されているんですね それは日本社会に「ヘイト」が定着しているからで、そのことについて田内さんは以下のように書いています(以下「あとがき」から引用) 〜「ヘイト」はポリティカルな意味合いを持つ外来語として日本に定着し、「増悪」との間に明確な意味の違いができたといえる。今やSNSを覗けば目にしない日がないほど頻繁に使われているような常用語となったわけだが、このような新たな概念や、「ヘイト」という言葉で表すべき感情、そして行動が日常的なものとして浸透したというのは実に悲しい事実だと感じさせられてしまった。〜 全くその通りです

70投稿日: 2024.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1984年、世界は〈オセアニア〉〈ユーラシア〉〈イースタシア〉という3つの国に分割統治されていた。オセアニアは、ビッグ・ブラザー率いる一党独裁制。市中に「ビッグ・ブラザーは見ている」と書かれたポスターが張られ、国民はテレスクリーンと呼ばれる装置で24時間監視されていた。党員のウィンストン・スミスは、この絶対的統治に疑念を抱き、体制の転覆をもくろむ〈ブラザー連合〉に興味を持ちはじめていた。一方、美しい党員ジュリアと親密になり、隠れ家でひそかに逢瀬を重ねるようになる。つかの間、自由と生きる喜びを噛みしめるふたり。しかし、そこには、冷酷で絶望的な罠がしかけられていたのだった――。 面白かった。監視社会の中での相互不信がもたらすディストピアが描かれる。名作と言われるだけあって、とっても考えさせられる内容でもあった。今の社会もプライバシーと安全のバランスなどの問題視されていてそういう点で読める古典がすごいと思った。

16投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ言わずと知れたディストピア小説の金字塔(だよね?)。推しが推薦していたので読んでみた。 内容は難解なんだけど、新訳版はそれでもかなり読みやすくなっているらしい。この本の感想として、1949年に書かれたなんて信じられない、というのをよく目にして、その通りなんだけども、こういうことはもしかしたら時代を問わず繰り返されているのかもしれない、と思った。ただ、取り巻くデバイスや環境が違うだけで。 「自分」はどこまで「自分」なのか、知ることは難しい。もしかしたら、ある日目が覚めたらこれまでの全ては夢かもしれない。そういう根源的な不安が詰まった本。 でも、チャリントンの部屋があれば人は生きていけるのかもしれない。全編を通して灰色っぽい雰囲気だったけど、あの部屋だけは暖かさを感じた。

3投稿日: 2024.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ「現実」は「真実」と言えるか、 「現実」は操作されていないと誰か自信を持っていうことができるか ナショナリズムの醜さと利用する為政者の見え透いた嘘、それを実現させるのは、自ら喜んで操作される立場になろうとするものたちの存在が故。 支持率の高いプーチン あのトランプを再選しようとするアメリカ国民 兵士や兵器を行進させ自国の強大さを鼓舞し、他国を威圧することが、唯一の手段とする為政者たちがいるのは、そこに熱狂して手を振る国民の存在があるから。 「1984」は1949年にジョージ・オーウェルにより書かれた〈ディストピアSF〉小説の代表作。 作中の「テレスクリーン」による情報操作は「スマホ」に流れる「ネットニュース」や「SNS」からの情報のようで、「小説著述機」「作詞機」などは、現代における「生成AI」を連想させる。 既にハヤカワ文庫で翻訳されたものが、市場に多く出回っており、今更ではあるがカドカワから新訳出版された。 名作だけに「新訳」のたびにその世界観に圧倒される。 特に、終盤の拷問の描写、ウィンストンとオブライエンの問答は圧巻。 「真実は虚偽であり、虚偽こそまさに真実である。」

11投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ読むのめちゃくちゃ疲れた。作中作含め思想の説明のパンチラインがすごい。量的なボリュームも質的なボリュームもとても豊富でした。

0投稿日: 2024.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ語彙の量を意図的に少なくする新言語を人々にワザと使わせることで、人々の思考能力を低下させて、支配を盤石にする下りがこえぇ〜って思いました。

0投稿日: 2024.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ怖い。現代社会と同じ構図。ある意味完全管理監視された方が安全に楽に生きれるのかもって一瞬でも思ってしまうのが怖いけど、それが自由=隷従、生きづらい情報過多、氾濫社会!

0投稿日: 2023.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ大学生の頃ハヤカワ文庫版を読み、再読したいと思って別の翻訳を読んでみた。 前に読んだ時は読解力が足りなかったか、あまり面白いと感じられなかったが、再読した今回はとても面白く感じ、ディストピアSFの傑作に相応しい作品だと思った。 本書は本編においてはじめから終わりまで救いがない。誰かが党に消されても最初からいなかったように扱われるし、ビッグブラザーが間違った発言をすれば、そんな事実はなかったとして全ての証拠を正しいものにすり替えてしまう。主人公もそうした党の活動の一旦を担う存在だが、党が信じさせたいものが間違っていると信じた結果、訪れる結末も絶望以外の何物でもない。 ただ、そんな救いようのない物語の舞台も現代社会において一部実現しつつあるように思う。事実よりも自分が信じたいことを信じ何が本当かがわからなくなってしまったら向かう先は物語のオセアニアのような社会だと思う。 様々な方が書いているが、本書がいつまでもディストピアを描いたフィクションとして存在し続ける世界であって欲しいと思う。

3投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しくて、読み進めるのが若干苦痛。頑張って読み進めてました! 監視社会。情報社会。思想犯罪。洗脳。1948年に書き下ろしとは、先見性がありすぎる!

0投稿日: 2023.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体主義社会の恐ろしさを描いたSFディストピア小説です。監視社会のリスクは現代のSNS社会の危うさにも通じるところがあり、1940年代に描いたのは先見の明がすごいと思いました。 拷問などの残酷な描写もあり、いかに人間が洗脳されていくか生々しく記されています。

1投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログジョージ・オーウェル氏が1949年に刊行したSFディストピア作品 半世紀以上前のSF作品ではあるが、今の現実社会と紙一重のところにあるような、なんとも言えないリアリティがある作品。 私たちの社会も気がついたら「2+2=5」みたいになっているのかもしれない…

1投稿日: 2023.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア作品というのを初めて読みました。こういった作品は社会的な問題や現実の悪化に対する警告や批評として用いられることがあるそうです。この作品も政府の監視と個人のプライバシーの侵害を描くなかで、個人の自由や民主主義の危険性について警告しています。 徹底的な監視や拷問や洗脳などの管理下においても「人の心の中にまで入り込めやしない」とジュリアが言い切ったシーンが印象的でした。彼女はとても強かに生きていて、そんな彼女の態度と言葉にジョージも、読んでいる私も勇気付けられました。 ところが最後の結末。人の心も砕ききって都合の良いように再生させてしまう政府の恐ろしさよ。実際、洗脳ってこういうふうに行われるんだろうなとリアル味がありました。 『夜と霧』の中でフランクルは「生きる希望」を説いていましたが、過酷な状況下でそれを保つのは本当に難しいことなのでしょう。それでも生きる希望を持つ人たちが革命を起こしてきた歴史はあるわけで、その真実に希望を抱きつつ、中国ではごりごりの監視システムが浸透してきているけど...大丈夫なの?と思ってしまいます。 表紙はルネ・マルグリットの「緑のリンゴで隠された男」で、マグリットのコメントによると、「 私たちが見ているものは、一方で他の事を隠してしまいます。私たちはいつも私達が見ることで隠れてしまうものを見たいと思っている。人は隠されたものや私たちが見ることができない事象に関心を持ちます。この隠されたものへの関心はかなり激しい感情の形態として、見えるものと見えないものの間の葛藤となって立ち合われるかもしれない。」 ジョージが「方法はわかるが理由がわからない」と情報を得ようとするところとリンクしています。

9投稿日: 2023.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

党の主張には嫌悪感を覚えるものの論理的には納得してしまう。特に"人間が観測しなければ客観的現実は存在しない"というくだりは私自身の考え方と一致しているため、主人公の反論に期待していたが…

0投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア小説の古典。1949年に発表され、オーウェルが、全体主義への批判的作品として、作り上げたものであるが、テレスクリーンという設備を登場させて、国民を集団洗脳させたり、歴史を改竄し、いわゆるフェイクニュースを流したりと、全然古くなく、むしろ、まさに今、読み返してみるべき一冊となっている。

0投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピアの世界に没入出来る良い作品でした。 他国の情報統制、情報監視といった現実が1984に近づきつつある今だからこそ是非読んで欲しい作品

2投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

(2023/06/12 4h) 読みやすい訳。旧訳は未読だが、そちらも読んでみたい。 3部から結構グロテスクな描写あり。

4投稿日: 2023.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこれも卒論につかう。 Googleとかが情報を都合よく操作したら、、、とか現代視点だと考えられて、未来予知すぎて怖い

1投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ“全体主義”という言葉を聞いたことはあったけれどもそれが何を指すのか、どういう影響を人々にもたらすのかを深く知ることはなかった。1984で描かれる生活は、健康的かつ文化的とは正反対の世界である。また、文化も何もなく人間は機械の歯車のように生かされ創造性を失う。“全体主義”がなんだか怖いイメージ という印象を持ってしまうのは仕方のないことであるが、1984の世界観を理解し、恐怖してしまうということは、誰でも全体主義に流されうる可能性を持っていることの裏返しだと思う。2023年においても褪せない本質を描いた作者はすごい

1投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ救いがない… 近未来、いやすでに現代を現しているようで苦しかった。訳がわかりやすかったので、どんどん読み進めることができたけれどツラかった3.7

0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ1949年にイギリスで発表されたディストピア小説。 主人公ウィンストンが住む国は、党の言うことが絶対であり、過去すら改変されてしまう世界。テレスクリーンという装置を通じて国民一人ひとりが監視され、反政府的な思想や運動を働けば、党によって「もとから」存在しなかったことにされてしまう。そんな中で、ウィンストンは愛する女性ジュリアと出会う。彼女との逢瀬を重ねる生活の中で、彼のもとにとある本が送られてくる。その本には、この世界の真実をが記されていた。 そんな中で、考えたことを。 ・思考するには言語が必要 「ニュースピーク」というこの世界で用いられるようになった言語は、徹底的に語彙を省き、簡略化を進めている。言語が簡略化されることで、反政府的な思想を想起することすら難しくなる。 →単純な言葉を使い続けることで思考力すら失われていることを実感。言語化しなければ思考は頭には残り続けないと思うし、権力が思考を操作できることへの恐怖を感じた。 ・「二重思考(ダブルシンク)」が成立するまでの過程 正反対のことが同時に存在するという「二重思考」。主人公自身への拷問を通じて、「二重思考」が彼の身にしみていき、洗脳される過程が描かれていた。 →一見ありえない・おかしいと思うことでも、特定の環境においては、それを心の底から信じることができるようになるのことが可能であると実感した。

1投稿日: 2023.01.30 powered by ブクログ

powered by ブクログディストピア小説の金字塔、終末に向けてどんどん加速する展開にページを捲る手が止まらない。 政府による監視下に置かれた架空の全体主義社会を舞台に物語が進行していく。上流階級が権力を永続的に保持するために思想と教育をねじまげていく。。。無知は力なり、言語を減らしてまで知識や思考を狭めていき、ダブルシンクにより政府が実施する過去の改ざんを容認して生きる。全くもって人間としての自由が奪われた世界だけども、果たして今の我々の世界とそこまで違うだろうか?誤った情報だろうと、カリスマや自分の指示するタレントや政治家の発信に盲目的にとりつかれていないか?過去を知ることなく現在の政治や経済システムを批判していないか?または現代のシステムが最良であると満足していないか?歴史を知ること、言葉を知ること、思想を知ること。全体主義の恐怖だけでなく、人間の精神性を高め深めることの重要性に気づかせてくれる。

0投稿日: 2022.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり衝撃を受けた作品だった。 全ての行動や思想が監視されている世の中という設定が面白いなと思いながら前半を読み進めていたが、後半はただただ恐ろしかった。 小説なので、当然極端な世界が描かれているわけだが、あながち現代でもありえない状況でもない気がして、著者の洞察力の深さに驚かされた。 ・人を貧しい状況に追い込み、自由を奪い、思考を奪うことが世の中を平穏にさせるという思想 ・思考は言語に依存している。言葉を減らすことで思考を奪う ・世界は所詮人の頭の中にある。記憶と記録を変えればそれが真実の世界になる。

0投稿日: 2022.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ1949年に刊行された著書。 こんなに昔に書いたのに、なんとなく現在を風刺していてすごいな〜 文字数が凄いのと、私の理解力が乏しくてなかなか難しかった…! また時間を見て読み直したい一冊

1投稿日: 2022.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ本小説は70年以上前に書かれたものらしいが、今現在の、デジタル化された個人情報管理、フェイクニュース、公文書改竄、監視カメラの普及やSNSによる誹謗中傷(ヘイト)などを目にするにつけ、現代が1984で描かれた世界に近づいて来ているのではと空恐ろしく感じる。

4投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しかったのでいつかもう一度読んでみたい 現実のありがたみを感じると同時に、おそろしい世界だけれど、現在に通ずるところがあるとも感じた

0投稿日: 2022.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本は例外だ、とは言えない。 日々、耳にするニュース、目にするSNSの内容、親や学校から教えられ正しいと信じてきたもの、それらすべては、信頼できる、限りなく真実に近い情報なのだと、どうして私たちは言えるのだろうか。

3投稿日: 2022.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこれがディストピア小説というものか リアリティがあって気味が悪かった 市民に考える力を与えないように語彙を減らしていくのが怖かったし方法としては納得だった 今の時代なんでもかんでも「やばい」とか「えもい」とかで済ましてしまうのもよくないのかな ちゃんと自分の考えや感情を持って表せる人でありたいと改めて思った

1投稿日: 2022.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ70年も前の作品とは思えない、全体主義の怖さを描いているが、今の世相を反映しているところもたくさんある気がする。

2投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ旅行中に東京タロー書房で購入。 正直今の私の理解力じゃ5割しかわからなかった。 だからこそ購入して正解だったと思う。 何年後か読み直した時に感じる感想が今から楽しみ。 殴り書きのようになるけど、ざっと感想↓ ゴールドスタインの本に書かれている戦争は平和なり、の言っていることは理解できた。 オブライエンのスミスに対して言ってることは難しくてわからなかった。 チャリントンのおじさんが怪しいのは後から考えるとそうなんだけど、ジュリアが思想警察じゃないってわかってから思想警察の事をすっかり忘れていて、警戒すべきだったなと感じる。 それと、結局ブラザー連合ってなんだったの?笑 解説にもある通りこれが1948に書かれたとは思えないくらい今読んでも違和感なく読めた。むしろ近未来の話のように感じる。 全体的に難しくて読むのも1週間もかかったし、理解できないことも多いのに、私の中のなにかがこの本の虜になって夢中で読めた。引力を感じる本。

4投稿日: 2022.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ裏表紙 「ビッグ・ブラザーが見ている」 党があらゆる行動を監視し、言語も思想も管理された近未来世界。 過去の捏造に従事するウィンストンは記憶と真実を留めるため、密かに日記を書き始めた。 若い娘ジュリアから意外な愛の告白を受け逢瀬を重ねる中、伝説の反逆組織の男に声をかけられ、禁断の本を入手する。 だがそれは恐るべき未来への扉であった-圧倒的リーダビリティの新訳で堪能するディストピア小説の最高傑作。 解説・内田樹 訳し下ろし 本書を翻訳するにあたっては、二〇〇八年のPenguin版、そして一九八三年刊行のHoughton Mifflin Harcourtキンドル版を使用した。

0投稿日: 2022.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

2022/07/12 読了。 感想は某所のブログで書いたものの再掲です! ・7月2日に読み始め、12日に読み終えました。私の読書スピードって10日前後だな。 ・実はだいぶ積んでいた! 記録によると、去年の10月20日に買ったらしい。ほんとにだいぶ積んだね。 ・これの前は『マーダーボット・ダイアリー』シリーズを読んでいて、SFづいていたのもあってヨシ読むか!って気になった。 ・ちなみにハヤカワでなく角川を選んだのは、調べたときに一番新しい訳だったから(2021年)です。ハヤカワの方も読んでみたくはある! ・でさ!これ読み始めた初日に、めちゃめちゃ小説うまくない!?ってなって(何目線よって話ですが。)…… ・その時の日記にも書いたのだけど、序盤の序盤に「過去にこういうことがあった」の回想をつかって、現社会の(読者から見たら)異常な社会風景を描写するの、物語の背景を把握するのに超わかりやすくて、すごいことするなあと思った。そんで、めちゃくちゃ怖い。こわすぎ。 ・ウィンストンがちまちま日記つけ始めるところも、グニグニ考えながら老人に接触を図ったり骨董屋さん?に行くところも、バレちゃったらどうなるんですか!!とずっと怖かった。実際バレちゃったし。 ・骨董屋さんの主人も本当に大丈夫なんですかねえ?? オブライエンも本当に大丈夫なんですかねえ??と思いながら読んでいて、最終的に見事にダメだったときはちょっと諦めみたいな気持ちでにっこりしました。全くもってだめじゃん。 ・もういつひどい目に遭ってしまうかハラハラしていたし、第三部まるまるひどい目に遭うんだなこりゃと気づいたときはちょっと…… ね…… ・しかも描写が細かくてえげつない。 ・訳書を読んでるから、70年近く前に出版された本とは思えないくらいすらすら読めたな~という感想はちょっとズレてるかもしれないけど、ほんとに、最近の小説みたいに読めた。日数もそう言ってる。 ・こうやって本の感想を記録したり、ブログを書いていたり、アナログの日記に至っては8年くらい続けていることからもわかるように、私は記録が大好きなんですね。今日は何をしたか、過去の日に何があったか、読み返すのも大好き。 ・だからもう改竄のとことか、そもそも日記を書くことがダメなとことか、『過去を支配する者は未来を支配する。今を支配する者は過去を支配する。』とかめちゃくちゃイヤだった。怖いし。好きなことが書ける世界で良かった(←?) ・訳者あとがきで、「(個人的に)ジュリアが一番かわいそう、うわべを取り繕ってこっそり人生を謳歌していたのに、うっかりウィンストンに関わってしまったせいで人生を台無しにしてしまった。本当にかわいそう。」と書いてあって、ちょっとウフフとなった。そうね…… ・主人公に関わったせい(せい?)で、結果的に悲惨な目に遭ってしまったというのだと、森鴎外の『舞姫』を思い出すけど、舞姫も読んだのは高校生以来なので、深く掘り下げるような話題はない。なんとなく思い出した。言ってる人いるかな? ・ジュリアの経験人数が多ければ多いほどうれしいというのをウィンストンが作中で言っていた気がするんだけど、坂口安吾貸してあげよっか?って思った。 ・あとさ、『お尻ぺちぺち白書』。お尻ぺちぺち白書!? 白書なんだ…… ・これ、調べたらハヤカワ文庫の方では『お尻ぺんぺん物語』らしくて、「ぺちぺち白書」にした訳者さんのセンスすごいなと思った。原文どうなってんの? ・気になって調べたらスケベ動画のサイトが出てきたし、同じようなタイトルのKindle本をクリックしてしまい(パソコンのAmazonはデフォルトで母のアカウントになっている)、やめました(履歴も消しました)。 ・『女子校の一夜』はまともなタイトルなのに。こっちはハヤカワではどうなってるんだろう。 ・この話、①ウィンストンが捕まってエンド、②ウィンストンは捕まらずに日々は変わらず続くエンド、③ウィンストン(またはウィンストンと同じ思想を持つ人ら)が革命を起こすエンドのどれかと思ってたんですけど、①なのか? でも捕まって拷問受けてオシマイ!じゃないだろうな~さすがに、と思っていたけど、①と②の複合って感じだったな。ウィンストンが捕まって拷問を受け、ウィンストンは降伏し変わらず日々は続くという…… ・ウィンストンもジュリアも釈放されたが見目がまるっきり変わってしまったのもあって、射殺ってほんとにされてるんだろうかと思った。釈放されても最終的に処刑はされるのか? ・ウィンストンが尋問や拷問の末、最終的に党の思想を受け入れて心から党を愛するようになったこと、肯定というか…… しかたがないよなあという諦めの気持ちによる肯定の気持ちになるな。 ・読み終わった直後は「面白かった~~~!気分悪!!!」となったよ。全体的にほこりっぽくて、読んでるときの空気がこころなしか質が悪くなっているような気がした小説だった。

2投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

これが1940年代に書かれているのが驚き! 最初は言葉や行動を規制することができても思想は自由だと思っていたけれど、見事に洗脳されて最後の一言にはぞくっとしたなあ 無知で居続けることは一種の幸せかもしれないけど、自分の頭で考えて動けるようになりたいな

0投稿日: 2022.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の時代にピッタリ。 思想まで監視され、言語の自由も奪われ、統制された社会。近未来、こうならないとは言い切れない怖さ。

0投稿日: 2022.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ約70年前の古典小説とは思えないほど、リアルな世界観でした。ゴールドスタインの本を読み始める辺りから、物語の核心に迫っていくところは凄く引き込まれます。

0投稿日: 2022.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

リアリティがあって引き込まれた。 初めのうちは希望的な展開をどこかで期待して読んでいたが、途中からは救いのない結末を予想しながら読んだ。それでも続きが気になって、ページを捲る手が止まらなかった。 ちょっと難しくて理解出来てないところもあるので、時間を置いてまた読みたい。

0投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の世の中のニュースと同じで何を信じて良いのか?コロナの上からの対策に踊らされている自分に重なった。

1投稿日: 2022.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ読むのに1ヶ月かかった作品。気になって次のページを読み進めたいのに内容が重くて前に進めないことが続きました。過去改変など日常茶飯事、だけど誰一人そのことを不思議思わない完全監視世界。こんな世界に生まれなくて良かったとつくづく思いました。

0投稿日: 2022.02.08自分自身も加担している「分断」の原型

昨年出た新訳で約10年ぶりの再読。前に読んだのは高橋和久訳「一九八四年」(ハヤカワ版)で、訳者曰く近年では「憎悪」より「ヘイト」の方が馴染みの日本語になってしまった、と。メディアやSNSによる分断が身近に迫っていることの意味を思い知らされて、背筋が寒くなっています。

0投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ集団洗脳。監視。 読んでいてどんどん気持ちが重くなっていく。 自由がなくて大事なことに気づかないように管理されている。管理から外れた人の処分の仕方が残酷。

1投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこれが1940年代に書かれたことを考えると、ジョージオーウェルは予言者かな?と思う。 リアリティのある、現代の人が読むとよりリアリティのある作品。

1投稿日: 2021.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ無知と他責がいかに悪であるかということについて気付かされるとともに、自由や教養は本当に幸せなのか?と考えずにはいられない。

3投稿日: 2021.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ静脈癌性潰瘍かいよう たるき垂木 れいぞく隷属 てっぴ鉄扉 しょうしゅ焼酒 硝酸のような味 そんな須臾しゅゆが訪れると すうけい崇敬へと変異し 力ずくで辱め 恐ろしい姿体したい せいおん静穏を漂わせた リズミカルな音を利用して意識を打ち消す自己催眠の行為だった あんしょく暗色 誤植 アンソロジー(作品集)には残すべきと判断された詩の改竄かいざん版 占星術 かえば替刃 漆黒で作られた鋳造の手のように見える よこぎ横木がない門 しょうろう鐘楼 禁欲主義と政治的正統性の間には 党にとっては危険なものである性衝動を、党は己に利をなすものへと変えてしまったのである。 そうして家族は〈思想警察〉の延長になった 群生 うすぐれ薄暮れ薄暮はくぼ かいきん開襟シャツ 安寧のみならず悠久をも手に入れる幻想すら抱いた ぐんか軍靴 変遷し続けた 均衡を取り戻す ろこうし炉格子 田畑は馬耕され テレスクリーンもない部屋で一人禁書を読む無上の幸福感は 最高の本とは既に知っていることを物語ってくれる本なのだ ベッドのとうばん頭板に保たれかかった 死後の空想世界に於いて必ずや報われるという確約によって人々を懐柔してきたのである プロレタリア(賃金労働者) 心臓が早鐘のように打ち かけい火刑 唯我論 無力な敵を踏み躙る愉悦 荘厳な巨大遺跡 顕現けんげん かかと踵きびす それらが名前を持たないが故に想像すら出来ないからである テレスクリーンは権力者に都合の良い情報だけを流して国民を操作するツールであるわけだが それは片側の情報を完全排除し自らに偏った洗脳を施しているのと何も変わらないわけだが 擁護できない 所謂確証バイアス 正誤など気にせず 〈ブラザー連合〉の存在を疑わずにオブライエンの手中に落ちてしまうのも 恥も誇りもなくビッグ・ブラザーを新たな拠り所とする鮮烈なシーン 瞬く間に水泡に帰してしまった ベッドの上で反体制を語るウィンストンの方が鬱陶しいように描かれている嫌いがある スターリン主義を徹底的に戯画化した『動物農場』 のみ鑿が最後の岩盤を突き破ってしまうと 長広舌を振るう時 「良い」を強調したければ「加良い」でいい 最終的に善悪はたった六語で全て済ませることが可能になる 何故なら人々はもう思考しなくなるからだ 「思想を表現する言葉がなくなりつつある」というのは一九四八年のオーウェルの偽らざる実感だった 内田樹たつる

0投稿日: 2021.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ所々、説明的に長く読みにくいところもあるが、終盤の畳み掛ける展開は圧巻。一番最後の一文でゾッとしました。

0投稿日: 2021.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体主義という言葉も知らず、ディストピア小説であることも知らず、近未来の世界を描いた小説と聞いて読んでみた。 主義とか思想とか難しいことは分からないが、物語として楽しかったかと聞かれると、前半は面白かった。 後半は、大きな転機があったり奮起したり革命があったりとかはなく、少しがっかりした。この言い方が正しいのか分からないけど、バットエンド。ただただ主人公が心を折られる描写が続くので、つまらないと言うか、気が滅入る。ストーリーの面白さを求めて読む本ではなく、主義思想のバイブルとして読む本なのかもしれない。 ちなみに2009年早川書房発行のものと比べると、角川文庫の方が読みやすい。早川書房の方は、読みにくさはあるが雰囲気あって良い。 以下、解説のメモ。 90年代にソ連が崩壊し、ディストピアは地上から消えたと思われた。「1984」もしだいに読まれなくなると思いきや、21世紀に入り、先見性がありすぎると評価されるように。 いま、1950年代に書かれたSF小説を読んでも、そこに出てくるタイムマシンや宇宙船にリアリティを感じることはない。しかしオーウェルが1948年に書き上げたこの小説は、それから70年以上を閲してむしろリアリティを増した。 物語の冒頭、ウィンストンの日常はどこかつくりもの感がある。しかし虚構がある時点から作家の手を離れリアリティを持ち始め、自動的に動き始める。 ニュースピークは言語の破壊。思想を表現する言葉がなくなりつつあるという1948年のオーウェルの実感。

1投稿日: 2021.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

事前情報なしで読み始めたが、「華氏451度」を彷彿させるディストピア感。 作りこまれている作品だけれども「華氏451度」よりもくどく、途中、危うく手が止まりそうになった。 1949年に刊行された本書。長く読み継がれているだけあるメッセージ性は強い。 描かれている支配と隷属の関係が、今の日本の現状と照らし合わせて考えたくなるものがあった。思想を表す言葉が失われていくこと、記録が失われていくこと、与えられる情報がコントロールされることにより知らぬ間に思考もコントロールされていくこと……。 ただ、この時代にオーウェルがこの本を書くことで訴えたかったことは十分の一も読み解けてないんだろうなぁと思う。当時の社会情勢を知って初めて感じられることがあるのだろう。 ―――― オブライエンがウィンストンに対して権力について講じるところは違和感。ウィンストンという中央にとってたいして重要ではなさそうな人物に対して、オブライエンが何度も足を運び一席ぶつ必要性が感じられない。 それと、狂ったように権力に執着しているのは伝わったが、いまひとつオブライエンや中央側の行動の根底にあるものか理解できなかった。。 これも、社会主義の国政や権力者のやってきていることを知っていくうちに腑に落ちるのかもしれない。

2投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ新訳で、読みやすくなっている。 1984年に、どの訳だったかは覚えていないが一度読んだことがあるけれど、ものがたりの顛末はほとんど覚えていなかった。延々と拷問のシーンが続き、とどめはネズミだったという記憶だけがあったが、読み直してもそのとおりだった。プロットは退屈なのだけれども、卓越した世界設定があり、いま、我々は『1984』の世界を生きているではないか、と感じさせられるところはかわりない。 世界がこのままなら、これからも読まれるだろう。

0投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ監視社会を描いたディストピア小説。『ビッグ・ブラザー』が支配する世界では、寝言や表情、頭の中までもが徹底的に監視下に置かれ、過去も都合のいいように書き換えられてしまう。こんな状況の中でとうてい生活できるものではない。読んでいるだけでも、常に誰かから見られているという息苦しさでだんだんと辟易してしまうほどだ。前半は動きがあまりなくまだマシだったが、後半はかなり過酷な展開へと変貌をとげる。とにかくはやく解放されたい、そんな気持ちにさせられる読みごたえ十分の重たい小説だった。

30投稿日: 2021.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ全人類に勧めたい本 難解なので先に『動物農場』を読むと世界観が入ってきやすい。 日本からは遠くない国で起こってるように錯覚(ではないと思う)してしまうくらいリアリティあるディストピア。読了した時は筆舌し難い気持ちに襲われました。

1投稿日: 2021.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログようやくamazonレビューしました。 ジョージ・オーウェル著、「1984年」 最近読んだ、とあるディストピア小説で、巻末のあとがきにこの書籍の紹介があった為興味を持っていたところ、2021年3月に改めて新訳で文庫として出版されている事を知り、早速借りて読んでみた。 先の紹介で、「ディストピア小説の古典的傑作…」のような記述があったが、1949年刊行という事で興味半分に読み進めたのだが、生半可な興味は見事に裏切られた。もちろん良い意味に於いてである。 私個人的には、著者が戦後の混乱期に、或いは戦中から、著作活動を行って出版されたという過程が非常に興味深かった。また英国人独特のアイロニックで屈折した表現が随所で散見された。かといって退屈したり辟易したりするような内容では決して無く、色恋沙汰も随所にはあり決して飽きることなく読み進めることが出来た。 これから読もうとされる方の為に詳しい内容はあえて書かずにおこうと思う。ただ、この小説に描かれた世界と、「1984年」がすでに遠く過ぎ去った21世紀の現代とを重ね合わせてみると、日常生活でさまざまなテクノロジーに触れ、政治問題や国際問題をマスメディアを「通して」、知るごくごく一般的な私たちの日常生活が、逆にこの小説に書かれた世界と恐ろしく知らず知らずのうちに重なっていくようでぞっとする。 ここで私が言うテクノロジーとは、テレビジョンから異形進化しての現代のネット動画や検索エンジンなど「双方向」の「メディア」の事でありまた、監視カメラ等(を包括的に管理して個人の行動を監視することできる技術)、或いは政府による個人番号付け、の技術の事である。その行きつく先にあるものをこの小説は示唆しているというように思えてならない… いずれにしても傑作であることには間違いないと思う。繰り返すようになるが、1949年当時にその当時の社会情勢を踏まえながら1984年を思い浮かべて、さまざまなテクノロジーを連想し、この世界観を築き上げた著者の想像力、を大いに評価したい。

2投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ全体主義国家によって分割統治された近未来世界の恐怖を描いた、ディストピア小説の金字塔ともいえる名作。 1950年に出版されたので、その時から30年後の世界であるわけだけど、2020年の今こうして読んでもすごく”新しい”と思わせてくるところに、この小説のもつ魅力があるのだと思う。きっといつどの時代に読んでも、「こうなるかもしれない」という寒気を伴う予感をはこんできてくれる。自由がなくなるのではなく、自由という概念そのものが無かったことにされる世界。 主人公のウィンストンは真実省記録局の下級役人として、歴史資料の改竄業務を行っている。 スローガンは【過去を支配する者は未来を支配する。今を支配する者は過去を支配する】。 こうしたイングソック理念のもと思想警察の監視によって厳しく思想統制される社会の在り方に疑問を持つウィンストンは、反政府組織〈ブラザー連合〉の存在に希望を抱きながら、真実と記憶を留めるため密かに日記をつけている。 味方か敵か分からない人々との危うい交流を深め、姿を消された革命家・ゴールドスタインによって書かれた禁断の本を入手し読み耽るところで、物語は急転直下。 どうしてかは分からないけど、私は読みながら希望のある結末を思い描いていたんだよね。味方は実は大勢いて、彼らと結託して明るい未来を開拓してくれると。 最後まで読んで半ば放心状態で本をとじ、なんて平和ボケしていたのだろうかとショックを受けた。象徴であるはずだった美しい悠久の珊瑚は、いとも容易く砕け散ってしまった。 「ビッグ・ブラザーが見ている。」 なんだかこの言葉が、昨今のコロナ禍で聞き覚えのあるような気がしてならない。新しい生活様式、ソーシャル・ディスタンス、コロナ自警団、自粛警察、五輪強行、耳に新しいワードが脳裡に浮かんでは消えていく。 これらと全体主義とを結びつけて考えるわけでは決してないけれど、でも現在の一人一人の行動原理が社会の同調圧力を強めていって、やがてその先に生まれ得るものを想像すると、この本を読み終えたばかりの私は幾分言葉に詰まる。恐るべきドアが遠くにぼやけて見えるような、気がするような。

9投稿日: 2021.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前から気になっていましたが、新訳で平積みされていてようやく手にできました。全編を通して会話が少なく文章も長かったので読めるか心配しましたが、理路整然とした文章が多く内容が頭に入ってきやすかったので楽しめました。訳者あとがきが思ったこととか感想を代弁してくれていました。 こんな世界は来ない、フィクションだ、と鼻で笑えないのが恐ろしいです。

1投稿日: 2021.05.09