総合評価

(2件)| 1 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこれまであまり知らなかった人物、知ってはいたけどこれまでとは違う実像を出口さんらしく説明してありました。そうだったんだー、と何となく気持ち良い。出口さんらしく、イデオロギーを廃して、交易により、食べていける世界を作れるリーダーたち。人物を取り上げてありますが、それらの人々がいた時代の流れ、その後の影響も記述されており、気に入りました。

0投稿日: 2023.05.18ナポレオンやカエサルや始皇帝だけじゃない

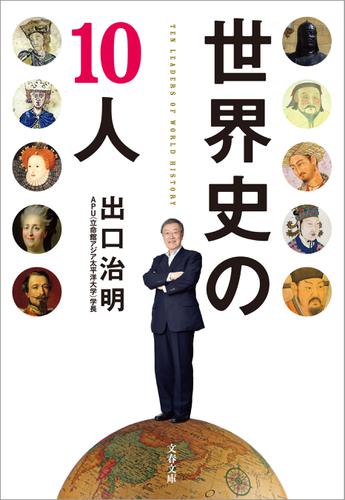

なにを成し遂げたか、後世にどの様な影響を与えたかで、真のリーダーかどうかが決まる。そして歴史的にはある集団が長く生命力を保つためには軍隊と役人、つまり軍事組織と官僚制がしっかりしている必要がある。フェアな官僚制というシステムは、民主主義と同じ様に、これを超えるものを人間はまだ考え出していない。 この本で選ばれたのはユーラシアの大平原に帝国を築いたバイバルス、クビライ、バーブル。いわゆるゲルマン民族の大移動の時代にできた遊牧民帝国の武則天、宋の王安石。ヨーロッパの祖母アリエノール、ローマ教皇を無視したフェデリーコ2世、海賊の胴元テューダー朝のエリザベス1世、ロシアの女帝エカチェリーナ2世そしてナポレオン3世。あえてロールモデルとして女性を4名入れている。素直にナポレオンやカエサル、始皇帝などが入ってこない。 ユーラシアの歴史を動かして来たのは強力な北方の遊牧民族の南下で、中華では遊牧民を取り込み漢民族に同化していき、ヨーロッパでは遊牧民を追い払ったリーダーが強固な王権を手に入れた。 中世温暖期まで西方世界の中心は東ローマからイスラム世界であり、ヨーロッパは辺境の地だった。温暖化すると北方騎馬民族はユーラシアの草原地帯から南下する必要がない。ヨーロッパでは人口が増え食糧も行き渡る。そこで相続対策でもあったのが十字軍だった。イスラムからすると野蛮なフランクの侵略と映る。十字軍を押し返しアイユーブ朝と言うクルドの王朝を建国したのがイスラムの英雄サラディン、そしてアイユーブ朝を支えた軍事組織が奴隷出身のトルコ人でバフリー・マムルークだった。その実態は奴隷というより私兵に近い西方に流れた遊牧民族の末裔だ。 第6回十字軍の遠征ではスルタンのサーリフが病死し皇太子も不在、この危機を救ったのがこれまたトルコ系奴隷出身の後妻シャジャルでエジプト軍副将のバイバルスがフランス軍に圧勝し、バイバルスの謀反を恐れた皇太子がバイバルスの返り討ちにあい、アイユーブ朝が滅び、シャジャルがマムルーク朝の初代スルタンについた。シャジャルは再婚し夫、息子が後を継ぐとバイバルスは追放され辛酸を舐め、マムルーク朝ではシャジャル一家での内紛が続く。事態が変わったのがモンゴルの襲来で、クビライの弟フレグがエジプトに迫ってきた。 モンゴル側もクビライとフレグの跡目争いが起こりかけたのだがクビライが先んじ、フレグはアゼルバイジャンにフレグ・ウルスを建国した。バイバルスはフレグ不在のダマスカスのモンゴル軍に戦いを仕掛け不敗のモンゴルを始めて破った。バイバルスの生涯の戦績はモンゴルに9回、十字軍とは21回戦い連戦連勝だった。勝ったバイバルスは第5代のスルタンにつきイスラム世界に権威を確立した。その後マムルーク朝はオスマン・トルコに滅ぼされるまで270年の治世を続けた。 日本では全然知られていないバイバルスだが対外的には戦争に勝ち、内部では一度追放されたものの裏切りと内紛では最終的に勝ち抜いている。 他にも官僚制を確立した王安石、ヨーロッパ最初の合理的な近代人としてカエサルやナポレオン1世と並ぶ影響を後世に残したフェデリーコ2世なども知らなかったが世界史の10人と呼ばれるにふさわしい。ロシアの崩壊後に遊牧民世界の歴史研究が進み評価が大きく変わったと言うのも面白い。権力者が伝えた歴史観にはバイアスがかかっているのだ。

0投稿日: 2018.09.23