総合評価

(43件)| 20 | ||

| 13 | ||

| 4 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

最近、脱線事故現場の近くにたまたま行ったことで、祈りの杜にも伺った(本来は、目的を持って伺うべきだったと反省している。) 資料館の情報を見て、自分の前情報をも元に、日勤教育を良しとしていたこと、大組織の怖さみたいなものを再認識していた。その後もいろいろネットで事故のニュースを読んでいたりしたが、少し体系的に事故のことを知りたいと思って読んだのがこの書である。 事故というものを、これまでは、日勤教育とそんな文化を良しとしていた組織が悪いと思っていたが、全く違う視点を持てた。 淺野氏という方の被害者意識を置いて、事故を社会化するという視点。大企業相手に対話の糸口を、自分の言葉で話せる人を探していたということ。 そして、被害者側だけからではなく、JR内部、井手氏のインタビューや、淺野の何が企業の人に呼応し融解したかがわかること。 これが本で残ることの意味合いがすごく大きい。 自分が毎日乗る電車の前提、背景を思い計り、自分も安全にということをもっと関心を持たねばと思ったり、組織に属することで同じように責任回避や本質が見えなくならないかに意識が向くようになった。 多くの人に読んでほしい一冊。

0投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ福知山脱線事故の遺族が、約10年の期間をかけて加害者にあたるJR西に根本原因及び再発防止策を追及していく話。私が中学生の時に起きた事故でもちろん認知はしていたが、私が大学生になるまで遺族の方は戦い続けていたことに胸を打たれた。2.5人称の視点を持つこと。これは製品やサービスを提供するすべての人に求められることかもしれない。

12投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ★鉄道の安全担保、儲からない先に★冒頭では、事故の前から知っていた遺族のいわば一員として事故に向き合い、徐々にJR西日本の経営へと視点を変える。井出元社長にも取材し、事故後の社長選任を巡る思惑も読ませる。取材の幅が広いのに感嘆した。この本は大阪に暮らす前に読んでおくべきだった。 後書きを読んではっきりしたが、著者は遺族の遺族の一人である浅野氏のスタンスに立っているとはっきり記したのはフェアと言える。鉄道の安全担保としてヒトではなく仕組みを重視すべきという浅野氏の主張に沿い、彼の活動がJR西日本を変えていったとする流れに違和感はない。JR西のこの事故への現在の対応の背景がよく分かった。 2005年の福知山線の事故に限らず、稼げない鉄道でどう安全を維持するのか、JRに通底する課題だろう。JR北海道の2011〜13年の事故とデータ改竄、2024年のJR九州の高速船の浸水隠しも根は同じだ。 ただひとつ気になったのは、遺族の浅野氏と山崎元社長を「技術屋」でくくり、井出氏らJR官僚との違いを描いている点だ。都市計画コンサルタントである浅野氏はまちづくりのルールと技法を生かす点では技術に基づくが、強みは「やられる側」に立つ交渉力だろう。ファクトに基づく冷静な議論、という側面を技術者に期待するのだろうが、文系ライターの安易なカテゴライズに感じた。 それにしても神戸新聞OBから西岡研介に続きJR問題を掘り起こすライターが出ているのが興味深い。筆者は事故発生時から取材していたのかと思ったら、当時は内勤の記者だったとは。

0投稿日: 2025.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025.06.09 ノンフィクションの要諦は抑えた筆致にあるというのがわたしなりの評価基準。 その意味でも本作は凄まじい、痛ましい、切ないこの事故を抑えた筆致で丁寧に描いていることに好感が持てる。 また抑えた筆致で魅力が伝わる人をその対象に選んだところにも巧みさがみえる。 自分も大組織に属するから非難できないが、組織人はどうしても組織防衛をまず考えてしまう。その性から逃れられない、

8投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年に起きた福知山線脱線事故。 脱線してマンションに列車が突っ込み、見るも無惨な様子で横たわる様子を今でも覚えている人は多いと思う。 この事故で100名以上の命が失われたわけだが、そのある遺族が遺族という枠を超えて、JR西日本と一緒になって本気の組織改革を成し遂げる様子が描かれている本である。 この事故はたただのヒューマンエラーではない…以下の4つの要因が複雑に絡まり合って起こってしまった、偶然ではなく必然的に起こった事故だと訴えている。 ① 高速化を追求しすぎたが故の無理なダイヤ編成 ② 非常ブレーキ蔵置(ATS-P)の設置遅れ ③ 安全管理体制 ④ 日勤教育(過度な罰を与える不適切な社員教育) この4つの問題も最終的に根っこは同じところに行き着くわけだが、それが旧国鉄時代に培われてしまった隠蔽体質である。この組織風土が一番の問題だった。 自分も比較的大きな会社に勤めているので、組織風土が簡単に変わるものだということは良くわかっている。これを事故の遺族とともに変えていく姿、取り組みというものは非常に心打たれるものがあった。 今でこそ、不適切な社員教育やヒューマンエラーを責め立てるような犯人探し、吊し上げ的なことをする会社は少なくなってきていると思うが、このJR西日本の事故後の歩みがその一翼を担っていることは間違いないだろう。 失敗することを攻めるのではなく、失敗することを前提にしてシステムや環境、ルールを整備していくことの大切さを改めて感じた。 組織に属する人間であれば、読んで損はない本だと思う。非常に勉強になった。

18投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ【感想】 福知山線脱線事故から18年。ネットで検索すると、当時の事故状況を物語る衝撃的な画像を見ることができる。先頭車両がマンションの1階部分に突っ込み大破、そのすぐ後ろには横倒しになった車両がぴったりとくっついているのだが、何とそれは「3両目」。あいだの2両目は、マンションと3両目に押しつぶされ、板のように平らになっている。財布に入っていた硬貨が折れ曲がるほどの衝撃だったというのだから、いったい中に乗っていた人はどれほどの力を受けたのだろうか。彼らの苦しみを思うと、胸が張り裂ける思いである。 本書は、福知山線脱線事故の遺族である淺野弥三一が、事故の原因究明をめぐってJR西に追及を重ねていく様子を描いたノンフィクションだ。JR西との対話の中で、この事故は「運転士個人の不注意」ではなく「組織的な欠陥」が原因であると確信した淺野は、なんと加害企業のJR西と遺族との間で「共同検証」を行おうと提案する。淺野は「被害者と加害者の立場を超えて同じテーブルで安全について考えよう。責任追及はこの際、横に置く。一緒にやらないか」、と社長の山崎に持ちかけ、これ以降両者間で再発防止策の策定が進んでいく。 では、淺野が指摘する「組織的な欠陥」とはいったいなんだったのか。 その一つに、JR西が利益を重視するあまり安全性を蔑ろにしてきたことが挙げられる。自動列車停止装置(ATS-P)の設置といった安全対策のための投資を後回しにし、列車の輸送能力をひたすら向上させてきたのだ。 1987年4月にJR西日本が発足した当時、宝塚駅~大阪駅間は最速列車で31分であった。 それが、福知山線事故が発生する直前の2005年3月には、22分までスピードアップされていた。一方、阪急電鉄は同じ期間中に、36分だったものを30分に6分短縮した。つまりJRと阪急電鉄の差は、5分から8分に拡がったのである。この8分の差はJR西日本に競争上の優位をもたらした。阪急電鉄の宝塚駅~梅田駅間の輸送量は、1995年度の2億437万人をピークに2001年度には1億7885万人と年間約2550万人も減少しているが、 この要因の一つは阪急電鉄からJR西日本に相当数の乗客が流れたことにある。 とくに福知山線ではダイヤ改正のたびに余裕時分が削られ、また駅の停車時間が短縮されていった。このため、運転士は余裕のない運転を強いられ、同路線では列車の遅れも慢性化していた。 そして、スピードアップした時点で整備すべきだったATS-Pは98年から長く放置されていた。設備投資は新製車両の導入など競争力強化のための投資に優先され、安全性は二の次にされてきたのだ。 また他の原因として、事故を起こした高見運転士へのパワハラが挙げられる。 高見運転士は過去3回日勤教育を受けていたが、指導というよりはむしろ懲罰的な側面が目立っていた。上司から何時間にも渡って事情聴取を受けており、その内容は人格否定や恫喝に近かった。事情聴取後は給料手当が一部減らされたうえに「再教育」が行われるが、何十通ものレポートを書かされ続けるといった内容で、自己改善の意味合いは薄く、根性論による指導に近かった。 そして一番の問題は、これらを「問題行為」と捉えず、改善する意思のないJR西の組織風土であった。脱線事故についても「運転士のヒューマンエラーによるもの」「ATS-Pの設置は適切であった」「現在のダイヤ編成でも、標準的な運転をすれば定時運行はできる」という答弁を行い、事故そのものを「予測不可能な天災」だったかのように扱ったのだ。 本書では、そこまで組織が硬直化した理由として、JR西日本の天皇、「井手正敬」の存在に言及している。 井出がトップだったころのJR西の社風について、事故後に社長に就任した山崎は、「安全には厳しいが、事故が起これば厳しく責任追及するという手法で、考え方が違うと思った」「震災のあった96年頃から活発な議論がなくなった。私自身、叱責を受けることが多く、意見を言いにくかった」と証言している。幹部の南谷や垣内も「物を言いにくいという声は一部にあった」と、井手独裁の弊害を認めている。 一方の井手は、「組織風土に問題はない」と断じ、JR西の内情をめぐって次のように主張している。 ――民営化当初や震災時は「野戦」だから、自分がすべて決めた。怒鳴りつけてでもやらせた。それで一定の成果を上げた。しかし、社員に依存心が生まれて、何も決められなくなった。責任を負わず、過剰に自分を忖度し、おもねる人間ばかりになった。創業期はそれでよくても、守勢に入る10年目以降は変わらねばならない。だから、株式上場を機に自分は会長へ退いた。現場への関わりも弱めた。だが、会社は変われず、むしろ国鉄時代に戻ってしまった。そして、福知山線事故が起こると、企業体質、つまり自分を筆頭とする旧経営陣のせいにし、会社全体が責任逃れに走った。そういう戦略で組織を守り、南谷垣内は地位を守ったのだ。 世間は、「井手こそが官僚主義体制を作った」と認識しているが、井手は「官僚主義体制は国鉄時代からあった。自分は国鉄改革をしてその悪政を打ち破ったんだぞ」という認識を持っている。 井手の立場から見れば、これはこれで筋が通っているのだろう。だが、別の視点で見れば、 主張にはいくつも矛盾が見える。官僚主義の原因といわれる予算・法令・前例などの縛りが、 民営化後は「井手の意向」という、より強力な縛りに一元化され、取って代わっただけである。自分が社員の手足を縛り、ミスを責め立てながら、「顔色をうかがうな」「自由に発想し ろ」と言っていたのではないか。「次に譲りたい」「いつまでも頼るな」と言いつつ、部下が独自決めたことには「判断が間違っていた」と不満を漏らしているのではないか。 井手はずっと、国鉄の幻影と戦っていた。しかし、事故のあった2005年当時でも、民営化してから既に18年が経っている。この間にビジネスのフィールドではCSRの取り組みが進んでいたが、JR西は変われないままだったのである。 ――震災復旧をきっかけにした急成長は井手の言う通り、真の民間企業への脱皮だった。だが、それは同時に、井手のカリスマ性をより高め、権力集中を決定付ける出来事でもあった。「あの震災後、誰も井手さんに物が言えなくなった」と幹部たちは言い、井手自身もそれを認める。井手独裁体制は、こうして完成した。 ―――――――――――――――――――――――― 【感想】 0 まえがき 2005年4月25日、JR西日本の宝塚駅発同志社前駅行きの上り快速電車が脱線事故を起こし、尼崎市久々知3丁目のマンションに激突した。JR福知山線脱線事故である。 事故調査が認定したのは「運転士のブレーキ遅れ」、つまりは個人の注意散漫によるミスだった。 しかし、これはただの「結果」に過ぎない。 本当の原因は、それを引き起こしたJR西日本という組織の問題だった。 分割・民営化を主導した「国鉄改革三人組」の一人であり、「JR西の天皇」と呼ばれるほどの権勢を誇った井手正敬は、追悼慰霊式にも姿を見せなかった。事故につながる組織風土を作った最重要人物として、淺野ら遺族たちが再三面会を要望してきたが、歴代社長裁判の法廷以外、公式の場に出てきたことはない。事故以降、マスメディアの公式取材に応じたこともほとんどない。 井手に代表される「国鉄一家」の強烈なエリート意識と、それゆえ自らの過ちを決して認めず、部下や現場にもミスを許さない「無謬主義」。その強固な組織の論理に、淺野は事故後の10年余り、自らのすべてをかけて挑み続け、ついに硬い岩盤に穴を穿った。 1 ずさんな体制 「おそらく彼(JR西日本会長の南谷)はこれまでもそうしてきたし、あの会社ではそれでも出世できたんでしょう。だけど僕にすれば、これほど非常識かつ稚拙な人間がトップにいる組織に女房は殺されたのか、殺されねばならなかったのかとあまりにも不条理ですよ。その時から、この事故を不条理ととらえ、なぜそんなことが起こったのかを考えるようになっていった」 これがJR西日本という組織に対する淺野の第一印象である。「誠心誠意の謝罪」「100%当社に責任がある」と口では言いながら、その実、被害者に与えた損失や苦しみや窮状を一つも理解しようとせず、自社の論理や組織防衛ばかりを優先する。 JR西という巨大組織は迷走していた。脱線事故発生から6時間後の記者会見では、「置き石が原因、速度超過による脱線は起こり得ない」と説明をしていたが、3日後の国交省の事故調で否定され、安全推進部長が謝罪を行った。 JR西日本は5月末に安全性向上計画を国交省に提出している。そこでは、 ▽事業運営に余裕がなく、安全への取り組みが形式的だった▽減点主義がミスを隠す風潮につながった▽経営トップが現場に足を運ばず、現場社員間でもコミュニケーションが不足していた▽前例主義や縦割り意識の影響で事故対策が対症療法的だった――と組織風土を反省したうえで、▽運転士の新たな研修制度や適切な再教育の導入▽ATS-Pの設置をはじめとする安全設備の強化▽所要時間や制限速度など列車ダイヤの見直し▽安全諮問委員会の設置など安全推進部の機能強化 といった再発防止策が列挙されていた。 淺野は6月18日の遺族向け説明会で、JR西の幹部に手書きのメモを手渡す。懲罰的な日勤教育、余裕のないダイヤ編成、ATS-Pの設置遅れ、会社全体の安全管理体制。まずそれらについて、JR西自身の見解と納得のゆく説明を求める、という通告だった。淺野は「原因究明と結果説明を求めていくことが、われわれ遺族の使命、社会的責務だと思う」と述べた。 2 うやむやなままの事故対応 JR西は事故1年を過ぎても、実質的には何も変わらなかった。佐藤弁護士が言う「非常に硬直した、官僚主義の、責任や誤りを決して認めず、絶対に譲歩しない」組織風土は、事故後に一層強化されたといえる。 それを物語る事故2年目の出来事がいくつかある。 その一つが、「天下り問題」と言われた、退任役員の処遇とその隠蔽である。事故直後に引責辞任した元幹部3人が関連会社の社長などに就いていたことが、2006年6月の株主総会をきっかけに表面化したのだった。 また、事故でパートナーを失った32歳の女性が06年10月、自宅マンションから飛び降りて死亡する事件が起こった。 事故犠牲者の男性と1年間同居する事実婚関係だった女性は、4.25 ネットワーク(事故被害者の会)に参加していた。彼女の訴えによると、JR西は事故直後の2ヵ月間は生活費を支払ったものの、未入籍を理由に打ち切られたという。弁護士を通じて交渉すると、ようやく生活費を持参したものの、妻や遺族として扱われないこと、男性にとって「存在しない人」と見なされていることに、女性は深く悩んでいた。 JR西は補償について、遺族に対しては、逸失利益(犠牲者が生きていれば得られたはずの収入)、慰謝料、葬儀関係費の3つを柱に提示し、負傷者へは治療費、休業補償、慰謝料を基本とする方針を示していた。前社長の垣内は辞任会見で「数人の負傷者と補償交渉が合意し、一部の遺族と具体的に話し合う準備ができた」と話したが、実際に示談が成立したのは多くが軽傷者で、重傷者や遺族とはほとんど交渉にも入れていなかった。 安全対策についても思想は変わらないままだった。 事故後に最も強い批判を浴びたのは日勤教育である。日勤教育とは、ミスをした乗務員を一 定期間乗務から外して行う再教育であり、その内容が極めて懲罰的で、運転士のプレッシャーになっていることが指摘されている。日勤教育に教育内容や日数の規定はない。各現場長の判断で、反省文や就業規則の書き写し、線路の草むしり、トイレ掃除、ホームに立って列車が到着するたびに挨拶と礼を繰り返すなどを行わせた。上司との面談で長時間にわたって罵声を浴びせられた、人格否定まがいの叱責を受けたという職員も多く、JR西労や国労は長年是正を求めてきた。 しかし、丸尾は意見徴収会で「問題はなかった」と主張する。加えて、 ▽車両検査に怠りはなかった▽ATS-Pの設置計画は順次、適切に進めている▽余裕時分がない運行計画(ダイヤ編成)でも、標準的な運転をすれば定時運行はできる▽ヒヤリハットの報告、JR他社の事故などを参照し、ソフト・ハード両面で安全管理体制を整えてきた と、その内容は弁明と責任逃れ、自己正当化に終止し、事故調の調査方法を批判までする無反省ぶりだった。 3 事故原因 事故が起こった原因の一つに、都市圏の列車のスピードアップがある。 1987年4月にJR西日本が発足した当時、宝塚駅~大阪駅間は最速列車で31分であった。 それが、福知山線事故が発生する直前の2005年3月には、22分までスピードアップされていた。一方、阪急電鉄は同じ期間中に、36分だったものを30分に6分短縮した。つまりJRと阪急電鉄の差は、5分から8分に拡がったのである。この8分の差はJR西日本に競争上の優位をもたらした。阪急電鉄の宝塚駅~梅田駅間の輸送量は、1995年度の2億437万人をピークに2001年度には1億7885万人と年間約2550万人も減少しているが、 この要因の一つは阪急電鉄からJR西日本に相当数の乗客が流れたことにある。 とくに福知山線ではダイヤ改正のたびに余裕時分が削られ、また駅の停車時間が短縮されていった。このため、運転士は余裕のない運転を強いられ、同路線では列車の遅れも慢性化していた。 そして、スピードアップした時点で整備すべきだったATS-Pは98年から長く放置されていた。設備投資は新製車両の導入など競争力強化のための投資に優先され、安全性は二の次にされてきたのだ。 また他の事故原因として、高見運転士への日勤教育が挙げられる。 事故を起こした高見運転士は過去3回日勤教育を受けていたが、指導というよりはむしろ懲罰的な側面が目立っていた。上司から何時間にも渡って事情聴取を受けており、その内容は人格否定や恫喝に近かった。事情聴取後は給料手当が一部減らされたうえに「再教育」が行われるが、何十通ものレポートを書かされ続けるといった内容で、自己改善の意味合いは薄く、根性論による指導に近かった。 そして他にも、宝塚―尼崎間のダイヤがあまりに過密すぎて遅れが常態化していたこと、現場カーブへのATP-Sの設置が遅れていたことが問題となった。 JR西は、利益追求のためにスピードアップと職質の過剰な締め付けを行う一方で、安全投資を怠り、現場の意見も上がりにくく、ミスを報告しにくい組織になっていた――さまざまなところで指摘されてきた「組織風土」「企業体質」の問題を、事故調査委員会は丹念な聞き取りや資料調査で具体的に指摘した。 4 組織改善に向けた協同 事故後、JR西の新社長となった山崎正夫。彼は子会社から呼び戻され、JR西で初の技術屋社長となった。しかし兵庫県警からの在宅起訴を受け、3年5ヶ月で社長を退くこととなった。 山崎とたびたび対話していた淺野は、「責任逃ればかりしてきた役員たちとは違う」と感じていた。そして、事故調最終報告が出てから考え続けてきた構想を話した。遺族の代表者とJR西の関係者、それに中立的な学識経験者を加えた三者による事故の共同検証委員会の設置である。「組織的・構造的問題を具体的に解明し、安全を再構築するために」と、検証委員会の設置を求める要望書を、4.25ネットワークからJR西へ、4月に提出していた。 「被害者と加害者の立場を超えて同じテーブルで安全について考えよう。責任追及はこの際、横に置く。一緒にやらないか」淺野は山崎にそう語りかけた。 しかし、09年9月25日、今までの調査の根底を揺るがす重大な不祥事が発覚した。福知山線脱線事故の調査に当たった事故調委員の山口浩一が、調査対象であるJR西の社長、山崎に報告書の内容を公表前に漏らしていたというのだ。これをきっかけに、自己調査や捜査に対するJR西の工作が次々と報道などで明らかになった。 ・議事録未提出 ・鉄道部会長への接触 ・意見徴収会の公述人依頼 ・供述内容の口裏合わせ 山崎はつぎのように釈明した。 「事故当時の混乱の中で社長に就任し、孤独な手探り状態から始めざるを得なかった。報告書の内容によっては、今後の社の方向性が変わるかもしれないという危機感があり、国鉄一家の絆に頼って、思慮に欠けた愚かな行動をしてしまった」 山崎は就任後社内で孤立しており、自分一人でなんとかしないとと必死になって、組織防衛に走ったのだ。 一連の不祥事は、最終報告書の事実性・公正性への疑い、事故調そのものの中立性の疑問視、そして山崎自身への信頼を崩れさせる結果となった。 山崎の過失責任をめぐる裁判は12年1月11日に無罪の判決が言い渡された。「予見可能性の程度は相当低く、注意義務違反は認められない」と、山崎の主張がほぼすべて認められる内容だった。一方で裁判長は、JR西の安全対策について「リスク解析やATS整備のあり方に問題があり、大規模鉄道事業者として期待される水準になかった」と批判した。 淺野が山崎に構想を語った共同検証委員会・「課題検討会」は計16回に渡った。その後、課題検討会の成果を踏まえ、淺野ら遺族とJR西、安全問題の専門家たちが今後の安全対策を議論・提言する目的の「安全フォローアップ会議」が開かれた。同会議は11回に及び、組織事故の構造を明らかにしたうえで、ヒューマンエラー非懲戒、リスクアセスメントの充実、第三者機関による外部監査などを提言。「追悼と安全のつどい」で淺野が総括した。 2016年には鉄道事業者としては初の「ヒューマンエラー非懲戒」の新制度がスタートした。

27投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

JR西日本の福知山線脱線事故。 平成17(2005)年4月25日のこの事故を知らない人も多いだろう。 けれど私は今でも覚えている。 テレビで見た、マンションに激突して大破した列車を。 どうやったら線路を走る電車がマンションに激突できるのか、どうしても理解できなかった。 これは、妻と妹をこの事故で亡くし娘も重症を負った、淺野弥三一(やさかず)氏の、被害者感情をひとまず横に置いて、事故の原因を究明し、再発防止策をJR西日本と考えていくまでの闘いの記録である。 もともと淺野氏は都市開発・都市計画を生業としていたのだけれど、その時に軸足は計画をする側ではなく生活する人の側に置くことを決めていたのだという。 だから雲仙普賢岳の噴火の際や阪神淡路大震災など多くの災害復興にもかかわってきた。 そんな淺野氏が、今度は当事者として、JR西日本に事故原因を究明し、再発防止を促すのは遺族の責務だと思った。 なんと強い人なのか。 JR西日本はあくまで運転士個人のミスであるとの見解を崩さなかった。 それこそ何年も。 しかし、人的ミスは結果でありそのミスを引き起こしてしまった原因こそが問題なのだということを、遺族たちのネットワークグループの要求だけではなく、各国の事故検証なども踏まえたうえで対応を変えていく。 聞く耳を持とうとしていく。 分割民営からのJR西日本は、利益追求、効率重視路線のうえ、会社に君臨するひとりの存在があり、ある意味独裁状態だった社は、ものをいうことのできない風通しの悪い職場だった。 井手正敬という発足時の副社長(事故当時は会長)、ゆるぎない権力者が頑なにヒューマンエラーを口にすれば、それが遺族の心を逆なでしようとも、社を挙げてその路線に進むしかなかった。 そんな中、多分尻拭いさせるつもりで、JR西としては初めての技術者出身の社長が現れる。 山崎正夫は遺族と直接話をすることで、会社の膿を出し、エラー防止のシステムを構築する方に舵を切る。 人事も経営も知らない、右腕もいない山崎は、結局途中で社長の座を追われるような失態を犯してしまうが、彼の残した方針を基に、少しずつ会社と遺族が対話をしていく様は胸が熱くなる。 組織は違えど私自身、個人で話すといい人なのに組織を守るためには冷酷な振る舞いをする人たちを身近に何人も見ている。 だからこの山崎氏の行動や、そのあとに続いた人たちはすばらしいと思う。 結果、ある程度の安全対策は行われたのだけれど。 安全ではない列車に乗りたい人なんていないのだから、経営する立場としても安全は重要だ。 が、当たり前になってしまった安全には、注意を払われないことが往々にしてある。 社員一人一人の維持していく努力なしに安全はない、ということが忘れられてしまいがちだ。 最後に書かれた新幹線の異音・異臭事件がそれを物語る。 1951年の列車火災事故。ドアが開かず乗客が脱出できなかったため100人以上の死者を出す。→非常ドアコックの設置が義務化 1962年、脱線多重衝突事故により死者160人、負傷者296人を出す大惨事→ATS(自動列車停止装置)の設置 2001年ホームから転落した人を救助しようと2人が飛びありたところに電車が侵入し、3人死亡→ホームドアの設置 当たり前のように設置されている安全のための設備も、こうした事故がきっかけになっている。 起こしてはいけない事故ではあるが、起きてしまったらそれを二度と起こさないようにするのが起こした側の義務だ。 それは、個人に責任を転嫁して厳罰を与える、ということでは決してない。 そんなことをしても事故はなくならないということを訴え続けた淺野氏をはじめとする人々の胸の内を思うと、頭が下がる。

0投稿日: 2022.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ事故で大切な人を失った遺族について生々しい現実を教えてくれた。読んでいて本当に胸がつまる思いだった。同時に当時のJR西日本という企業に対しての不信感も込み上げてくる。 不幸にも遺族となった浅野氏の懸命な行動が凝り固まった官僚主義の企業に変化をもたらした。自身も辛い中にあっても「遺族の責務」といい、ここまでの事をやってのけた。 安全と利益追求のバランス。鉄道会社には強く求められること。安全なしでは鉄道を走らせる資格はないが、安全に投資するためには稼がなくてはならない。そのバランスを崩すと事故が起こる。安全が最も重要なことは当たり前なのだが経営者にとってこの両立は難しい事なのだろうと思う。 しかし、安全に対する意識を磨くことは金がなくても出来る。本書で語られた元トップ井出氏の安全に対する考えは、現在の鉄道業界では非常識である。ヒューマンエラーは起こるものという前提に立たなければ事故は決して減らない。その前提がなければ人がミスしないでやれば良いの一言で片付いてしまう。だとするとヒューマンエラーをバックアップするハードメンの投資も行われるはずもない。 鉄道マンは決められたことを正確に行うことを常に求められている。一方それを逸脱する事を躊躇してしまう。しかし、異常を感じた時、安全に対して不安に思った時、勇気を出してそれができるか。それができる鉄道マンであって欲しい。

0投稿日: 2021.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ組織論として読んでいて引き込まれる。 失敗学、リスクマネジメントなどとよく言われるが、これをすればよいという対策はなく、時代ごとに変わる対策を常に取り続けていかなくてはならない。 また、やらなかったからと言って悪さが顕在化することは小さい。そのため、効率化の名のもとに考えることが許されず、重要性も理解されない。 最後の章まで読み応えがあり、そして憂鬱な感覚が残った。予防的な処置をすることは、人の直感とは相容れない部分なんだろうな。

0投稿日: 2021.07.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ父親が鉄道会社に勤務しており、鉄道には少なからずの思いがあったため、当時6歳だった僕は、ニュース番組で福知山線脱線事故の様子を見て衝撃を受けた。 それから時がたち、大学院のレポートで「自分が興味を持つ工学システムにおいて、過去の事故やトラブル情報がどのように安全性向上に活かされているか述べよ。」という課題が出題され、鉄道事故について調べることとなった。そして当時衝撃的だった福知山線脱線事故について調べるためこの本を読むことした。 悲惨な事故の様子,遺族の一人である淺野弥三一氏がいかにして行動を起こしていったか,JR西日本内部の体質をいかに変えていったかということが極めて中立的に書かれている。当時JR西日本の相談役であった井出正敬氏1人の責任と短絡的に結論を出すのではなく、徹底した利益追求に伴って生じてしまった会社全体としての問題と根拠を持って筋道を通した結論を出している。 現在、いたるところででコストカットや便利性を求めた行動が行われているが、将来そうした行動をするときはその裏に生じてしまうことをしっかりと考えて行動していきたい。

0投稿日: 2021.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年4月25日、JR西日本管内福知山線で起きた脱線事故のノンフィクション。 奥さまと妹を亡くされ次女が大ケガを負った、淺野氏。事故直後から、事故や遺族に対するJR西日本の姿勢に疑問を持ちはじめる。 そして私的な感情は差し置いて、真っ正面から巨大組織にぶつかり、組織の問題点を浮かび上がらせ体質改善にまで導いたノンフィクション。 これまで個人の問題として精神論で捉えがちだった事故原因を、収集・科学的分析を加え「ミスは起こりうる」という前提で組織の再構築を促していく。 これを時系列にまとめ、淺野氏のそれまでの仕事の仕方とシンクロさせ、なぜそこまでの情熱を維持して巨大組織を変えることができたかを分析している。

0投稿日: 2021.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ最悪の大事故の原因は、企業風土・膠着的な組織がもたらした? 【感想】 なぜ、福知山脱線事故は起こってしまったのか。それには、JR西日本の膠着的な企業風土が起因していた。短期的な賞罰教育と、常に内向きの理論で意思決定を行ってしまう大企業。そのために、過去にあった事故から、再発防止の仕組み・育成方式を作り上げることができていなかった。自社の責任から目を背け、外部や特定の個人に問題を擦り付けようとした。作中に筆者も取り上げているが、まさに「失敗の本質」で語られているような、旧日本軍的な空気による支配・意思決定が横行する組織となってしまっていたのである。107人もの死者をもたらした未曽有の大事故は、その空気的な企業風土が最悪の結果として結実したと言える。 【本書を読みながら気になった記述・コト】 ■大企業の組織的風土を変革していくことの難しさ。保守的になり、社会や消費者のことに目を向けられなくなる難しさ ■家族の大切さ。福知山脱線事故によって、大切にしていた家族を突然失った。家族のハブとなっていた母が亡くなってしまい、子どもや夫の関係性がより希薄になってしまった。家族の中に暗い影が落ちたこと ■事故でパートナーを失った女性が、後追い自殺をしてしまったこと。大切な人を亡くす辛さ。誰にでも起きうることだが、本当に辛く、苦しいものである ■独りで生きていく寂しさ、辛さ。最後は皆独りで死ぬことになる。そのこtに、どう向き合うか

3投稿日: 2021.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ「決められたことを決められた通りにやれば、基本的に事故が起こらない」とされる鉄道の世界。一見当たり前のように聞こえるが、毎日何百本と走る列車で、毎回毎回1人1人確実に実行するためには、会社がどのように安全に向き合うかが強く問われていると感じた。 鉄道他社には、いまのJR西と異なる安全への思想・対応を持っているところもあるようだ。「絶対安全」がないからこそ、どちらが正しくどちらが間違っているとも言い難いかもしれない。しかし、今後の行く先を注意深く見つめて安全とは何か常に考え続けることが大切だ。

0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事のために読んだ本ですが、一つの大企業のノンフィクションとして非常に読み応えがある。 遺族の苦しみと企業の論理が対峙する、それは企業にとって支援者であったはずの利用者が被害者となることで裏切りとなって強烈に跳ね返る。 いくら原因を追求しても癒されないことは分かっているけど、追い求めずにはいられない被害者。それが企業人にも一個の個人として正面から向き直る愚直さが突きつけられる。 サラリーマンという不思議な生態に疑問を感じさせる一冊。

0投稿日: 2020.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ福知山線事故の遺族、JR西日本との闘いを追ったノンフィクション。 人的責任ではなく、企業本体の闇に光をあて 改善していく長い長い闘い。 ヒューマンエラーで片付けてはいけないという事が、良くわかる。

3投稿日: 2020.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年JR西日本福知山線脱線事故で、妻と妹を失った浅野さんをモデルに、事故を起こした運転士よりもその会社体質正すことに費やした10年間。重大事故の対応として江戸の大火の昔から変わらずの個人責任追及主義、無関係者からの誹謗中傷を読んで憂鬱になった。

1投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログある日突然自分の肉親を失わなければならないような事故に遭遇した際、どのようにその事実と向き合い、その事実をどう自分の中で咀嚼して行けばいいのかということは、実際にそのような事実を目の前にした者に突きつけられる大きな難題であろう。 ましてや、その事故を起こした加害側がひときわ大きな組織体である場合は、どのようにそんな組織と向き合っていけばいいのか、肉親を失った悲しみも手伝って感情的になりがちな状況で、正常な判断などなかなかできるものではないということは想像に難くない。 それでも、「何が鎮魂になるのか」ということをひたすら自身に問い続けることによって、巨大な組織とどう向き合ってきたのかという事実、そしてその巨大な組織に改革を実行させたという苦闘がここには記されている。

0投稿日: 2020.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ安全を守るために、ヒューマンエラーを企業が認め、それを社内に浸透させる難しさ。 遺族だが感情を一旦横におき、事実解明・今後への対応に全力をあげる被害者と、我関せず主義の加害企業の中から、共同調査を始めた社長。 非常に読み応えあり。

0投稿日: 2020.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年4月25日に発生した、あの福知山線の事故。 あれはやはりJR西日本という企業が生み出した事故 なのでしょう。 通常、事故といえば個人の過失やシステムの故障、 車両などの整備の欠陥に行き着きますが、あの事故 に関しては違いました。 間違いなく組織が起こした事故であることがこの本 から理解できます。 その責任をJR西日本に認めさせ、改善させるまでの 闘いがこの本に記されています。 誰もが当事者になりうる事故です。背筋を伸ばして 読むべき一冊です。

0投稿日: 2020.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ電車の中で若い人が、「昔関西で大きい自己があったらしいよ」という話しをしているときにふと、これはそんな前だったかと思い、思い返して書物を手に取った。当時、一歩違えば乗り合わせていた偶然に震撼した記憶がある。その実態の一つ一つを社会問題として、自分の心に刻める本。

0投稿日: 2019.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この事故の遺族の働きにより大企業が大変革を遂げた。 人の犠牲が無ければ安全度が上がっていかないのはとても悲しいが。 ヒューマンエラーはつきもの。それをどのようにしたら減らしていけるのか、 自動運転等の技術開発もされている現代社会の大きな課題だとも感じた。 TV東京系の番組で会社社長が取り上げているのをよく見るが、どこまで本当なのだろうかとも考えさせられた。

0投稿日: 2019.10.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

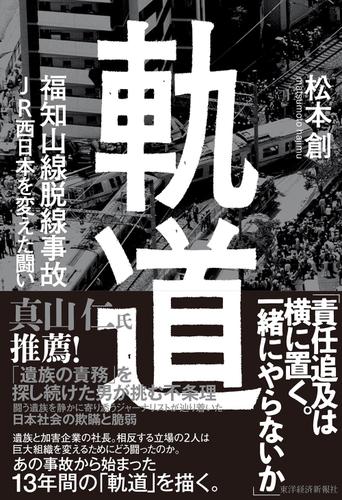

2018年「「Yahoo!ニュース | 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」ノミネート作品今年を含め今までのベストに入るルポタージュの傑作組織論、危機管理、社会学等いろいろな視点で読み取れる「軌道」の複数の意味が感慨深い旧国鉄の労使問題については管理者の立場としては井手の視点に立ってしまう

0投稿日: 2019.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変不勉強なんですが、福知山線脱線事故というと「日勤教育」と井出天皇のイメージしかなく、その後に遺族とJR西にこんな事実があったことを全く知りませんでした。 本書は遺族の一人、浅野弥三一にスポットを当て、彼の視点での事故顛末を追っている。科学技術の使命、遺族の責務、問題の社会化視点、確率論の異議(ファクトを読み解く視点)、安全と経営の両立、という凡そ遺族とは思えない冷静な立場で巨大組織に挑む姿は神々しささえ感じました。特にそんなもの無いだろうと思われる「遺族の責務」に固執し続ける姿勢には心打たれるものがあります。 主人公に負けず劣らず、筆者の展開力・構成力・筆力も感嘆ものです。ノンフィクションの素晴らしさを堪能できます。 元神戸新聞記者は素晴らしいノンフィクション作家を誕生させる孵卵器のようですね。

0投稿日: 2019.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年4月発生したJR西日本福知山線の車両脱線事故。107名の犠牲者を出す戦後最悪クラスの列車事故の原因は、JR西日本の組織風土にあるのではないか。 その検証のために、一個人として巨大なJR西日本に立ち向かい、気が遠くなるような対話を経て、徐々にJR西日本に自らの組織の問題を直視させた遺族がいた。妻と妹を亡くし娘が負傷した都市計画コンサルタントの淺野氏という男性がその人である。本書は彼に長年寄り添ったライターが、彼の10年あまりに及ぶ長い闘いを描いたノンフィクションである。 本書では、JR西日本が組織風土が問題の一因であるということを直視するまで、あくまで運転手という一個人の適性やヒューマンエラーが原因であるということが示される。そこから、いかにヒューマンエラーを起こさせないような組織風土、起きてもリカバリー可能な鉄道運行システムをどう構築するかという認識の変換が発生するわけで、JR西日本という極めてディフェンシブな大企業を動かした背景に一遺族の行動があるということに驚かされると同時に、淺野氏の「事故に対する怒りと原因究明を切り分ける」という常人にはなかなか真似ができない思想が突破口となったことがよく理解できる。 一つの企業が自らが見たくない現実を直視し、そこから変化を遂げるということはどういうことなのか。グロテスクなまでの組織防衛の生々しさも含めて、本書は大組織で働く人に対して、様々な思いを抱かせてくれると思う。

0投稿日: 2019.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ福知山線脱線事故の被害者の目線から事故を追ったルポ。 事故で、妻と娘を失った淺野さんは、JR西日本を感情的に弾劾するのではなく、二度とこのような事が起こらないように、事故が何故起こったのか、二度と起こさない為にどうすべきか、というスタンスで西日本に接する。 民営化による利益追求。阪急など強い私鉄との熾烈な競争。過激なサービスの向上は結果として、安全面を犠牲にする事になる。 資本主義、利益追求のなか、人の命を預かる基幹業務との安全性をいかに意識しなければならないか。 官僚的な大規模な組織は硬直し、現場でも責任の所在は曖昧に。失敗すると個人が責められる。 最近はヒューマンエラーを責めない会社が増えて来ているとの事。 人はミスを犯すものだからこそ組織的な安全の仕組みが必要だ。 何よりも前半の事故の生々しい描写、悲惨な様子に衝撃を受ける。 筆者は長年淺野さんの近くに居たとの事。 だが、そんな筆者も淺野さんのスタンスを図りかねてこの本をどうまとめれば良いかわからない時期があったとの事。 想像もしなかった事に出会い、一瞬で大切なモノを失う。 当事者としても整理がつく事はないのでは、と思う。 その中で今までの活動の延長で事件と向き合う。 社会性の面とプライベートのどうしようもない喪失感が、カオスの様に個人の中でも渦巻いてあるような状況なのではないのだろうか。

3投稿日: 2019.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ2005年に起きたJR西日本の福知山線脱線事故。多くの犠牲者を出したこの事故において、妻と娘を失った一人の男性の姿を追うドキュメントである 信念を持って、巨大かつ頑迷なJRという組織に立ち向かう姿には、感動を覚えた。怒り、悲しみをぶつけるのでなく、悲劇を二度と繰り返さない、繰り返させないためにできることを追求する。国鉄民営化をはじめとする背景によって染みついてしまった、見直されるべき企業体質に、一歩一歩改善を迫っていく。先の見えない状況に、時にいら立つこともあった思う。それでもあきらめず、歩みを止めることなく、自らの使命、遺族の責務として活動を続けていく、その生のあり方には圧倒さえされた。

0投稿日: 2019.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログニュース映像を見て絶句した福知山線脱線事故。事故のその後と、その要因を被害者家族の一人を起点に書き上げたノンフィクション。 こういった大企業が起こした事故についてのルポは犯人が誰かということに終始することが多い気がするけれど、本作では趣が異なる。 もちろんJR西日本が当事者として一番の責任があるのは間違いないけれど、被害者遺族にもこの事故を社会化させ、二度とこのような惨事を引き起こさないようするために会社と一丸になって問題の抽出と事故の教訓を引き出すのが責務があるとしている。 妻と妹を失いながら、そのような冷静な判断と行動ができる本作の遺族に畏敬の念を感じる。 ニュースでは懲罰的な日勤教育ばかりが問題視されていたと思うけれど、ことはそれほど単純ではなく、会社の成り立ちや地域性、国の政策等が絡み合った結果このような事故が引き起こされたのだと気付かされた。

2投稿日: 2019.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

タイトルの通り、福知山線の脱線事故後のルポルタージュです。特筆する点は、一つに遺族の一人、淺野弥三一氏の側からの視点で書かれていること、その淺野氏がJR西日本に対する責任追及よりも、JR西日本と一緒に今回の事故を検証して再発防止に繋げていけないかを模索した点です。紆余曲折ありながらも、最終的には、JR西日本、遺族側、第三者機関が同じテーブルについて、話し合いが行われることになりました。可能な限り冷静に客観的なデータに基づいて議論していく姿勢に感銘を受けました。また同時に「遺族の責務」という言葉が重くのしかかってきました。 リスクアセスメントの考え方によれば、ヒューマンエラー、今回の件で言えば、運転士のスピード超過がカーブを曲がり切れず脱線に至ったわけですが、それは「原因」ではなく「結果」とします。もっと大きな視点に立って組織風土や環境要因など様々なファクターが複雑に絡み合って、今回の「結果」が生じたのだと。日本は昔から個人にその責を負わせる風潮があるようです。もちろんヒューマンエラーが主要因かもしれませんが、現代社会では事件・事故が大きくなればなるほど、その原因は複雑化します。個人に「原因」を集中させることは、ともすれば、複雑化した原因解明を遠ざけてしまう可能性があります。 淺野氏は事故で妻と妹を同時に亡くしました。遺族としての辛い気持ちや葛藤も抱えながら、一方で氏のエンジニアとしてのプライドをもって事故の本質を詳らかにしようと、何度もJR西日本と交渉を重ねます。その姿勢はJR西日本を糾弾するのではなく、問題をオープンにして、一緒に考えていこうという非常に成熟した発想に思えました。 3者で開催された「課題検討会」のオブザーバーであった柳田邦男氏がその報告書に寄せた一文があります。 「私はこの社会に人間性の豊かさを取り戻すには、被害者(1人称の立場)や社会的弱者(同)とその家族(2人称の立場) に寄り添う視点が必要だと感じる。『これが自分の親、連れ合い、子どもであったら」と考える姿勢である。もちろん、専門家や組織の立場(3人称の立場)に求められる客観性、社会性の視点は失ってはならない。そういう客観的な視点を維持しつつも、被害者・加害者に寄り添う対応を探るのを、私は『2.5人称の視点』と名づけている。課題検討会におけるJR西日本の遺族たちに対する応答の仕方に、私は『2.5人称の視点』に近づこうとしている姿勢を感じた」 柳田邦男氏の『犠牲(サクリファイス)ーわが息子・脳死の11日(文春文庫)』の中では1人称、2人称、3人称の死について述べられていました。相反する発想や価値観、立場を自らのうちに留めて、決して安易な結論に流されないよう、その葛藤に身を置く姿勢と解釈しています。それが、本質に近づける手段のように思えます。 著者は元神戸新聞の記者で、現在はフリーランスです。文書構成もさることながら、非常に読みやすく、その文章力についつい引き込まれていった部分も否定できません。秀逸なルポルタージュには間違いありませんが、史実を元にしたドラマのような感動も覚えました。

1投稿日: 2019.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ死亡者数107人、負傷者数562人を出した福知山線脱線事故を題材にしたノンフィクション。 著者は、元神戸新聞記者で現在はフリーランスのライター。 この事故で最愛の妻と妹を失い、娘が重傷を負うという悲痛な体験をした都市計画コンサルタントの淺野弥三一氏の「肩越し」に、淺野氏ら遺族会とJR西との闘いを追った書です。 この種の本は、加害者(ここで言うJR西)を断罪して終わることが多い。 だが、本書はそうではありません。 JR西を真に安全を最優先する組織に変えようという淺野氏に共感し、そこからブレずに文字通り1つの軌道を走ります。 はじめは通り一遍の謝罪でその場をやり過ごし、事故の責任を運転士1人に負わせたJR西。 だが、淺野氏ら遺族会の粘り強い交渉で、利益重視偏重や極端なトップダウンなど組織的な問題であることをJR西に認めさせます。 そして、遺族会とJR西が同じテーブルに着き、お互い納得のいく、合理的で実効性のある安全対策を立案するに至るのです。 そこがまずもって本書の大きな読みどころでしょう。 これは、淺野氏ら遺族会の地道な努力によるところが大きい。 ただ、それだけではJR西という巨大な組織を変えることは難しい。 実は、事故後に社長に就任した山崎正夫氏の存在が大きかったと本書は指摘します。 事務屋の指定席だった社長ポストに、技術屋として初めて就いたのが山崎氏。 同じ技術屋として、淺野氏も「話せる相手」として山崎氏に信頼を置きます。 これが先述した安全対策へと結実するのです。 いろいろと考えさせられる逸話です。 懲罰的な日勤教育は、実は事故の抑止にはほとんど効果がないなど、安全について考えるうえでも本書は非常に有用です。 ぜひ多くの方に読んでいただきたい1冊です。

3投稿日: 2019.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ事故後13年以上もたって、初めてこの事故についての詳細な事実を確認することとなった。とにかく安全システム、安全設計について多くを考えさせられる本。リスクアセスメントの学習を始めたところで本書を知ったのは良かった。まずは浅野氏の凄さにひれ伏すのみ。せめてその足元でもがける程度にはなりたい。 本書に示されるJR西日本安全フォローアップの資料をJR西日本のサイトから入手した。こちらもじっくりと読んで学習し、今後の糧としたい。

1投稿日: 2019.01.21 powered by ブクログ

powered by ブクログあの日のことは、覚えているが、事故の原因追求を被害者が中心となってやっていたとは知らなかった。時々利用する乗客としても色々と考えさせられた。

0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後の井手会見はよかったが、全体的にパンチのない内容。 瑣末な事項と、著者自らの推定や想定を並べ立て、なんとかJR西日本を悪者に仕立てようとしているように見えた。事故の真実は事故調査報告書にあると考えるべきである。真実の追究は、物的証拠と、双方からの聞き取り、専門家からの意見から行うしかないのに、遺族と反政府・反巨大組織を訴える市民からの一方的な一方向からの意見によって覆そうとしているとしか思えない。 JR西日本は株式会社であり、社会インフラの中核を担う組織である。JA西日本がどのようなビジョンをもって平素から営業活動を行っているのか、その利益追求のために、安全はどのような位置づけにあったのか、そのバランスはどうだったのかというような基本的なビジネスの始点に立って分析するのが基本であるのに、その配慮に欠けている。 被害者に対する謝罪や、補償は大事である。事故の再発防止も極めて大事である。ただし、本作品は、被害者という一部の市民にスポットライトを当て、世論の力をかりて巨大組織に衝撃を与え、自らの手柄とばかりに自慢するマスコミの常套手段をそのまま使って本にした作品のように思える。私はJR西日本とはまったく関係ない人間だが、この手の日本社会に対し無用に亀裂を生じさせるような活動には、断固反対したい。 私には、カリスマ井手社長や裁判官の言葉の方が、容易に理解できるし納得できる。著者が批判する「個人の意見より組織論理を重んじる」こと、「安全より利益を重んじる」ことのどこが悪いのか。著者の方がはるかに視点が低く、事故調査や裁判結果に即さず自論を展開しても議論が成り立つわけがない。本書の内容は、井手氏が要請した「事実だけを書いてほしい。憶測を交えたり無用な修飾語をつけないでほしい」ということを、巻末だけでなく、本全体に適用すべきだったのではないか。

0投稿日: 2018.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログインフラを扱う一人にとって、吉村昭著の高熱隧道に並ぶ、重要な作品となった。 淺野氏及び事故被害者の方々には心からの追悼の意を表すると共に、淺野氏の行動に、大きく心を揺さぶられた。 JR西はもとより、社会インフラに関与している全ての人が、本書から訴えられる安全に対する意識を持ち、何度も反芻しながら業務に従事することが出来れば、と思う。 この気持ちを拡げて周囲を巻き込む事が、淺野氏や著者への恩返しになるのではないか。 終わりなき旅だが、不断の努力はきっと意味がある。

2投稿日: 2018.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ遺族を少し変わった視点から描いたドキュメント。 妻と妹を亡くし、娘は重症。 考えただけで気が遠くなります。 読み応えが重すぎて読むのが辛くなるほどです。

1投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ【2本のレールが交わるところ】2005年4月25日に発生し、107名の死者と562名の負傷者を出したJR福知山線脱線事故。当初の会社側の無機質な対応に風穴を開け、JR西日本と共に事故の原因究明と安全対策に乗り出した遺族を軸に、事件のその後を描いた作品です。著者は、神戸新聞の記者を経てフリーランスで活躍している松本創。 月並みな表現ですが、組織や社会の根幹はやっぱりどこまで行っても人なんだなと教えてくれる一冊。JR西日本と遺族との話し合いを通じ、読み手の側も、組織論や危機管理論を超えて幅広い教訓を得ることができるかと。 〜「被害者と加害者の立場を超えて同じテーブルで安全について考えよう。責任追及はこの際、横に置く。一緒にやらないか」〜 事前の前評判を裏切らない素晴らしい作品でした☆5つ

1投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ【あらすじ引用】 乗客と運転士107人が死亡、562人が重軽傷を負った2005年4月25日のJR福知山線脱線事故。 妻と実妹を奪われ、娘が重傷を負わされた都市計画コンサルタントの淺野弥三一は、なぜこんな事故が起き、家族が死ななければならなかったのかを繰り返し問うてきた。 事故調報告が結論付けた「運転士のブレーキ遅れ」「日勤教育」「ATS-Pの未設置」等は事故の原因ではなく、結果だ。 国鉄民営化から18年間の経営手法と、それによって形成された組織の欠陥が招いた必然だった。 まだ記憶が十分に新しい福知山線の脱線事故。既に14年も経っていたんですね。 脱線した上にマンションに突っ込み、多くの人命が失われた前代未聞の大事故でありました。 東京でも2000年に営団地下鉄で脱線衝突事故が有り、5人の人命が失われました。人数で比較するものではありませんが、福知山線では107人の命が失われるという未曽有の大事故でした。 当時のニュースを思い返すと、運転手の暴走でカーブを曲がりきれなかった事によるものという印象でした。ともすれば、個人のミスによるものであるという認識が有ったかもしれません。 しかしこの本を読むと、JR西日本の企業としての負の蓄積が噴出した起こるべくして起こった事故であったとわかります。 井出会長が良くも悪くも剛腕で牽引し、赤字を出さない為に叱咤してここまで持って来たという自負、また崇め奉る事により誰も意見を言えなくなり、現場サイドの危険への意識を吸い上げることなく、ひたすらトップダウンでしかない一方通行の経営方針が現場の考える力、判断力を奪った。 ミスに対して懲罰を与える事により、ミスを隠ぺいする体質が根深く出来上がってしまい、小さなトラブルの内に危険の萌芽を摘み取る事が出来なかった。 収益重視の経営方針を推し進めた事によって、車両の増加、高速化を推し進め、それに比して安全対策がなおざりになっていた。 そんな事故に家族が巻き込まれる事になった浅野氏は、都市開発、計画を長年に渡って手がけてきた人物です。事故に遭われたのは非常に気の毒では有るのですが、彼の妻子がこの事故に巻き込まれた事によって、JR西日本という会社の問題点が浮き彫りになり、最終的に同社の今の姿があるのだろうと思います。ある意味JR西日本の大恩人とも言えます。 懲罰ありきで個人に責任を帰する風潮というのは、もしかして日本の根本的な問題なのではないかと思いました。スキャンダルにマスコミだけではなく一般市民まで群がり吊し上げ、責任を取らせるのではなくひたすら追い詰め辞めさせる。そして根本的な原因は置き去りになる。重大な問題がどんどん深い所に隠されていくのではないかと懸念されます。 この本でも書かれていますが、ヒューマンエラーというのは原因ではなく、結果なのでさらに遡った要因を見つけなければ解決しないと思います。

2投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ被害者遺族の代表の一人浅野氏に寄り添う形で,丁寧に聞き取り調査をして,JR西日本の体質歴史に切り込んでいるのは見事.ただ批判するだけではなく,これからどうすれば事故を防げるかにポイントを置いて,身勝手な井手天皇をも冷静に分析している.福知山脱線事故の本は興味があって何冊か読んでいるが,これが一番心にグッときました.

0投稿日: 2018.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ関係者などをはじめ、かなり調べて書かれている本書。 その熱意には頭が下がる。 が、技術的な専門用語が多くてかなり難しい。 失礼ながら、その辺りはちゃっちゃっと飛ばし、淺野氏やJR西日本関係者の話やエピソードの辺りを読む。 事故ると確かに大惨事になる鉄道だが、全国で毎日運営されている鉄道数を考えると、その数は非常に低いといえるだろう。考えてみれば、それってすごいことだ。 過去の事故からたの「学び」が生かされているのだろう(と信じたい)。 「人間がかかわるものはミスが起こるもの」と想定して備えておかないといかんな。 まるで見当違いの感想だが、「一番前の車両に乗って運転士と同じ視線で景色を楽しむ派」の私だが、本書を読んで一両目に乗るのが怖くなったかも(汗

0投稿日: 2018.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログテスラの自動運転の死亡事故は、本来ブレーキをかけるべき運転者が前を見ずにスマホいじっていたのが原因だ。 交通業界にいる身としては、お粗末すぎると思った。 自動運転の技術革新が目覚ましく、世界中で開発競争が激しい。 この新技術での遅れは、その国の科学技術が世界から遅れることに直結している。 ということは理解している。 翻って鉄道業界は、外部からではほとんど分からないほど変わらない技術だ。 だがもし、テスラの事故と同じことを鉄道がやらかしとすると、社会の目は自動運転とは比べ物にならないほど大きい。 トライ&エラーとか言ってられない、100%の安全が求められるのが鉄道業界だ。 だから、新技術もひたすら何年もモニターラン・コントロールランを繰り返して、ようやく世に出せる。 世に出るころには、すでに技術的には遅れていても必要なステップだ。 13年前、107人の死亡者を出した列車脱線事故。 平成の世にこんなことが起こるのか日本ヤベーなと思っていたが、鉄道業界の技術部門に入った身としては、起こりうるというのが現在の認識だ。 死亡者数の裏には、表には出てこない残された人たちの人生が隠れている。 突然に家族を奪われた怒りと絶望がある。 次はうまくやります。トライ&エラーです。なんてことを、人を殺すことがある業界は言ってはいけない、考えてはいけない。 絶対安全じゃなければいけないのだ。 便利、コストダウン、技術革新、未来の技術、そんな目先のきれいごとで交通業界が守るべき安全をないがしろにしてはいけない。 新システムが人を殺す。 技術者はそのことに恐れなければいけない。

2投稿日: 2018.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ建物の1階部分にひしゃげた車両がめり込んでいる。脱線事故とは 言え、これはどういう状況なのか。2005年4月25日に発生した 福知山線脱線事故のニュース映像だ。しかも、テレビ画面に映し 出されていた車両は2両目だった。 この事故で妻と妹を失い、次女が重傷を負った都市計画コンサルタント 淺野弥三一氏が巨大組織JR西日本を相手に組織としての原因追求と 安全対策の改善を求めた記録が本書である。 淺野氏は被害者遺族であり。被害者家族である。その人が被害者感情を 優先するのではなく、組織事故としてJR西日本に真摯な対応を求める。 誰もが出来ることではないと思う。大規模事故に自分が、または身内 が巻き込まれたのなら、私だったら被害者感情が先に立ち安全の確立 を求めることまでには考えが至らないだろうと思う。 国鉄の分割民営化後のJR西日本が優良企業となって行く過程、その なかで育まれてしまった上に物が言えぬ組織風土。それをJR西日本 自身に見つめ直されるのには、事故後に社長に就任した山崎正夫氏 の登場を待つしかなかった。 残念ながら山崎氏は自身の不祥事と福知山線脱線事故での在宅起訴 で社長の座を去ることになったが、彼がいたことで淺野氏たち被害者 組織との対話の実現への突破口になる。 あの事故を運転士個人の責任として済ませてしまうのは却って簡単なの だろう。では、何故、ヒューマンエラーが起きるのか。その背景を洗い 出した記録として本書は貴重な作品だと感じた。 一貫してJR西日本の組織的責任を追及し続けた淺野氏は勿論のこと、 JR西日本関係者の多くに取材し、丹念に描かれた良書である。

0投稿日: 2018.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ運転手も含め107名の犠牲者を出した2005年4月25日に発生した福知山線脱線事故。その事故で奥様を亡くし、娘さんが大けがを負った浅野弥三一氏が、JR西日本に対して事故原因の追究を訴え、被害者と加害者という立場を超えて再発防止に取り組んできた日々を追うノンフィクション。 当初JR西日本経営陣は事故原因を運転手のミスと主張していました。しかし、浅野氏は運転手のミスは原因ではなく、運転ミスを厳しく罰する懲罰主義やミスに対する厳しい日勤教育をはじめとする精神論などの企業体質にこそ原因があると考え、JR西日本の企業体質の変革を目指しました。 当初、専ら組織防衛に徹する経営陣とは議論がかみ合わない中、新たに社長に就任した山崎正夫氏との出会いが事態を動かすきっかけになりました。山崎氏はJR西日本初の技術系出身の社長であり、技術コンサルタントであった浅野氏と技術者同氏として語り合うことができたからです。浅野氏が山崎氏と初対面の時の印象を「彼は技術屋でしょう。彼となら対話ができるかもしれない。事務方の用意した官僚答弁ではなく、自分の言葉で本音を喋る人だ。」と述べ、「責任追及はこの際、横に置く。一緒に安全の再構築に取り組まないか」と語りかけています。 鉄道など公共交通機関は安全が最優先とはわかっていながら、利用者である私たちは「より速く、より快適に」という要求を過度に求め過ぎていないでしょうか。「原発には反対だが、快適な生活は手放したくない」といった要求とよく似た構図がみられる気がします。鉄道の安全を確保するのは確かに鉄道を運行している企業であるのは当然ですが、その企業に過度なプレッシャーを与えていないか、再考させられる1冊でした。

0投稿日: 2018.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログページをめくるごとに様々なことを考えさせられる本だった。 事故を防ぐにはどうすべきか、それを企業という様々なしがらみの中でどう実現するか、そしてそれを隅々までどう浸透させるのか。 事故が起きてしまったとき、一人の人間として、被害者として、あるいはその場に居合わせた一員として、また社員として、さらには経営者という立場だったとして、自分に何が出来るのか。 大企業を前にして一人の人間に何が出来るのか、 大企業という巨大な組織を前に一人の社員あるいは経営者として何が出来るのか。 こうした次々湧き上がる疑問に唯一の答えはないのだろう。 答えがあるとすれば、それは考え続けることかもしれない。 そして、自分にとっては、こうした本を読んだり、様々なことを学び直したりすることが、改めてそうした疑問に向きあい、深く考える機会になる。 本書でもたびたび登場するヒューマンエラーの考え方にも通ずるが、人間は気合だけで常に高い集中力、危機感を維持することは出来ない。 残念ながら安全意識も同じである。 経営理念を掲げるだけで安全を守れるほど甘くはない。 人間の意識は低下することを前提に、それをマネージすることが必要である。 その視点を忘れずに、考え続けていかなければならない。

0投稿日: 2018.05.18被害者と加害企業との奇跡的な共同作業を克明に描く力作

私は総括が事故調報告で終わったと思いこんでいたので、事故後13年を前にして本が出ることに驚いて読み、そして多くのことに驚かされた。 安全第一を定着し向上するための「考動」は自発的にはじまったものではなく、ご遺族らからの粘り強い働きかけによるところが大きかった。その姿の肩越しに、専門性やカルチャーの異なる者が緊張感をもって深めあう描写が瑞々しく、感銘を受けました。

0投稿日: 2018.04.14