総合評価

(23件)| 6 | ||

| 11 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ「自動運転車による労働と生活の変化」 ・トラック、タクシードライバーが失業したらどうなるか ・AIやロボットがもたらす労働による利益はどうするか ・上司・アドバイザーもAIの方が適任? ベーシックインカムは徐々に現実味を帯びる 仕事をしなくてもよい生活が来たらどう生きるか…色んな生き方を考えさせられる

0投稿日: 2021.08.23 powered by ブクログ

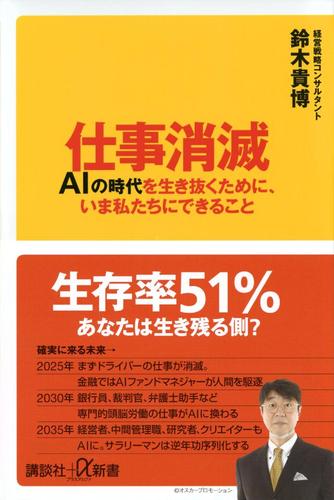

powered by ブクログ2030年以降、AIの進化により知識(頭脳)労働の現場で起きるであろう「仕事消滅」について解説した本。 技術革新により人間を超えるAIが開発されれば、「AIに仕事を奪われる」事態が発生する可能性があります。そのとき、奪われる仕事は肉体労働型よりも知識労働型の仕事が多く消滅します。 AIが進化することで、社会のあり方はどう変わるのか。もし、自分の仕事がAIの代替が可能なことなら、今のうちからどう対処すべきかを、本書は説いています。

0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ドライバーは減るが、宅急便屋は減らないとのことだが、確かに、ラストONEマイルの、家庭まで運ぶ人に関して今は自動運転で代替はできないかもしれないけど、ドローン配送など、全く違う技術が汎用されたら、クロネコの人達も経ってしまうのでは??とか思った。 未来の予測は当てにならないが、AIに代替されないよう、どう自分のキャリヤやスキルを創っていくのか考えるきっかけになった。

0投稿日: 2019.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログIt was the right choice to leave the previous work. Let's do my best.

0投稿日: 2019.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ今やっている仕事をどう自動化するか、では人手は減らない。 無駄な仕事を探し出す、ことで人手が減る。 まずドライバーがいらなくなる。次に頭を使う専門家の仕事、がなくなる。その後管理職、研究者、クリエイターがなくなる。 指先の起用さが有意性。マックジョブのような仕事が残る。 徐々にワークシェアが広まって仕事がなくなる。 頭脳労働のほうが仕事がなくなる。体力自慢の仕事が残る。 将来は年功序列の逆になる。若いほうが給料が高い。 イノベーションによる新しい仕事は30~40年単位の入れ替わり時間がかかる。 生活必需品しかない世界と贅沢品がある世界では、結果が違う。 贅沢品がある世界では、貧富の差が拡大し、統計上は経済は順調となる。 富裕層から富は奪えない。 ロボットに給料を払う。ロボットは国の所有物。その給料を国民に配る。 または、ロボットの働きに対して税金を取る。 ロボットに給料を払うのは、最低賃金制と同じ下限価格規制。 犬と猫が失業する=ロボットがその代替えをする。

0投稿日: 2018.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ経営コンサルタントであり経済評論家でもある著者が2025年に訪れるであろうAIによる仕事消滅の現実とそれによる影響、対処法について書かれた一冊。 AIのディープラーニングなどによる発展や職業別の状況や失業の状況などを経済に精通する著者ならではの切り口で書かれており勉強になりました。 そして、本書では著者がAIによる失業に備えてロボットを国有化して給与を付与しそれを国民に循環するという提案をしており、一理あるという論点でもあり面白いものだと感じました。 ただ、AIに対して無限の可能性があることを前提に書かれているので実際に意思を持つことなどは可能なのか疑問には感じました。 そんな本書の中でも手と指がAIに勝てる要素であるというところは印象に残りました。 AIと仕事について経済の観点から書かれており、現在のAIやロボットの現況や今後について参考になりました。そして今後の仕事や生き方について真剣に考えるきっかけとなる一冊でした。

0投稿日: 2018.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ近い未来、AIとロボットに人間の仕事が奪われることを経営戦略コンサルタントの視点から警鐘を鳴らしています。 面白い点を2点挙げます。 「2025年ドライバーの仕事がなくなる」などの予想を年表で描いており、興味がそそられました。 実際に年表に書かれている通りになるかという点については十分な根拠がなかったので感覚的に著者の予想より進展は遅くなるのではないかと感じました。しかし、遠からずその未来は訪れるという確信も同時に得ました。 そして仕事がなくなる事態の解決策としてAI/ロボットに給料を払うという素人には思いもよらない斬新な提案がされている点です。 著者の考える通りにいけば画期的な問題の解決策となるでしょう。ただし、世界中の国がそのルールに従うという前提条件があり、現実的ではないように思われました。

0投稿日: 2018.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ[図書館] 読了:2018/7/9 学習可能な領域はすべてAIの得意領域である。科学や芸術の分野も例外ではない。 「この分野の仕事はなくなる」と断言しているけど根拠があまり書き込まれていないのでそこを知りたかったなぁ。 上司はAIになってくれたほうがありがたいかも… p. 118 「判断する、人を評価する、人を動かす、の3つのうち、判断力と評価力は2035年前後にはAI化される。 会社で必要になるのは平社員の仕事だけになる。すると体力的にばりばり動ける若い従業員の給料が最も高くそこから40代、50代になるにしたがって給料は下がることになる。 長年上司の仕事に慣れた人は、部下の仕事を任されてもうまくこなすことはできずにまっさきに脱落していく。こうして多くの上司たちが没落貴族になる時代がやってくる。」 p. 94 「頭のいい人の仕事」の方が先にAIに置き換わり、「体力が自慢の人の仕事」はまだしばらくの間は生き残るのではないかと言われ始めている」 p. 115 「AIにはどうしてもできない仕事が、現場で起きている一次情報をかき集める仕事だ。(略)足で稼がないと発見できない情報は、ネット上には存在しない。そのため2035年の経営コンサルティング業界で必要な社員は、給料の低い使いっぱしりのコンサルタントだけという状況になる。情報さえ集まれば高給取りのボスは不要で、あとはAIが一番いい判断を下せるようになるのだ。」 p. 137 「1%の富裕層の富の再分配が実現できないのは、社会のピラミッドの頂点に立つ人間が富と権力欲から逃れられないから。再配分を名目に国に吸い上げられた税金は、セーフティネットに回る前に、高級官僚たちの財源として消えてしまう。」 p. 146 「ロボットに給料を払わないから経済がおかしくなる。どんな経済でも、ダンピングする競争相手が出て来たら競争にならない。」

0投稿日: 2018.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

半端なくショックでかいです。2014年にオックスフォードやマッキンゼーが「遠くない未来(少なくとも私はまだ存命。下手すると就労が必要な時代)に、半分以上の職業がAIとロボットに奪われて消滅する」というレポートを出しました。その時点では、消滅する職業は、職業運転手やパラリーガルなど、言葉は失礼ながら高額所得者でない職種が多かったです。 ところが2016年を皮切りにAIが予想を超える速度で発展しているため、その予想が大きく知的労働者の失業に針路を変えているようです。 例えば2035年には絵や音楽を書くアーティスト・デイトレーダー・弁護士・学者・診察と処方を中心にする臨床医、さらには勤務評定を行う上司などの管理職すら不要になるというのです。著者は自らの商業である経営コンサルもAIに人間が勝てなくなるのは間違いないと言っています。 例えば、AIが発達すると、人類が数百年かけても解けなかった高等数学の命題も次々と解明されるでしょう、数学者の存在意義がなくなります。ヒット曲の傾向も分析して若者に共感されやすい詩と曲とアレンジをAIが提供してくれます。 「そんなんありえんだろ?」とつい思ってしまいます。しかし技術の進歩はそれをいま生業にしている人の不都合など一顧だにしません。我々が経験しているのはカメラの現像屋です。かつてデジカメは画像が粗くでかいデータを保存するのに難儀したので、アナログフィルムが廃ることは当面ないと言われていたそうです、それが今やこの有様。インターネットだって登場してから30年間でここまで日常生活に欠かせないインフラになってしまうことは誰も予想していなかったのでは。 AIが人間の仕事を奪うのは、24時間仕事させても初期投資のみで済むから、人間よりも経済的で、企業が利益獲得にはこの導入を回避するはずがないからという当たり前の推測です。ラッダイト運動も一時的には人間により起こるだろうが時の流れを押しとどめるには至らないという意見にはわたくしも同意せざるを得ませんでした。 著者は人間が職業を奪われなくするための対策を提唱してはいますが、正直非現実的です。ということは、この流れは必須で、一部の超富裕層と、中間層のいない圧倒的多数の低所得層にAIの発展で分離することになります(というのが、AIの発展スピードほどロボット技術の発展は早くないので、細かい手作業などは依然人間の仕事として残るそうです。ただし、残る仕事に比べてあぶれた人間の数が圧倒的なので、ワークシェアの形を強制するにせよ、1人1人の収入は減らざるを得ないそうです)。 最近読んだ本の中ではまるでNHKスペシャルのようで、ピカイチに引き込まれました。

0投稿日: 2018.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログAIはオモチャなのか? デジカメのハシリが市場に出たときフィルムメーカーはオモチャと言ったとか。 その後の大企業の破産は論を待たずです。 インターネット企業も幻想と言われてた。 AIもオモチャなのか? おそらく近い将来AIが生活の中心に来ると思われます。 アレクサとかグーグルホームはまだまだ使い勝手がわからないですがスマートキーやエアコンのオンオフやテレビの予約録画なんかは今でも可能やと思います。 怖いのはAIはその形状を問わないということなんですよね。 ロボットでも人型である必要がないように。 ロボットは製造のハードルがありますがAIは形が要らないので爆発的に普及しそうな気がします。 実際僕の仕事でも検索して最適解を見つけるだけならAIでもできそうな気がしますし。 将来に仕事がなくなる可能性が高いと思われます。 そうなると真剣にベーシックインカムの議論になるのかなと思います。 原資はAI利用税ですかね。 本書はロボットに給料払う分を国が徴収と書いてありました。 なんにせよソフトランディングが必要やと思いますね。

3投稿日: 2018.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本に書かれてあることが本当に実現するのだろうか。 2025年になると、世界中で仕事消滅は現実の問題となるとか。 働くなくてよかった人類はどうなるのか。 毎日24時間が宴会という日々が続いたとしても盛り上げるトーク力を持った遊び人こそが、未来社会で最も華やかな生き方であることがわかる。 このような未来に生き抜くためには、芸術家、学究者、アスリート、趣味人、そして遊び人のいずれの場所に自分の居場所を見つけておくことが大切。

0投稿日: 2018.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ私の仕事はバス・タクシーのドライバーの採用をしているのだが、人手不足でなかなか思うようにならない。 しかし10年もすれば、自動運転車で大量失業者がでるという。私も自動運転車でいずれドライバーと言う職業が無くなるとは思っているが、ステークホルダーや法整備の問題で30年は難しいのではと、懐疑的ではある。 それよりもAIにより、頭を使う仕事が無くなるとは。確かに最も難解なゲームと言われる囲碁ですらAIに世界トップ棋士が勝てなくなっているし、ローソンではAIで店舗開発をするという記事を見かけた。 私は既に第一線から退いているので、仕事を奪われる心配はないが、娘達はこれからどうするのだろうか、と言う不安に駆られた。またこれ以上貧富の格差が拡がらないようにしなくてはいけない。

0投稿日: 2018.03.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館貸出での読了。 AIによって、未来の仕事は本当に消滅するのか、それに伴った社会制度はどうなるのか。 経済学や社会学など、多岐にわたる見聞と分析・予測による記載で面白かった。 未来を考えるにあたっては、やはり過去の歴史から学べることがある部分があり、それは人と文明の話に繋がる。 ただ、AIによるテクノロジーが発達した未来は、果たして鉄腕アトムやドラえもんの世界に近いもの(ロボットとの共存)になるかは、現時点ではまだ分からない。 個人的には今後の仕事や生き方を考えるうえで、参考文献として再読はしておきたい1冊だった。

0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事がAIpによって失われるよという話に終始するのかと思いきや、AIやロボットに給料を払えばいいという解決策の話だった。思考実験として面白い。

0投稿日: 2018.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ近未来に消滅していく危機にあるものを連読していますが、その最たるものとして仕事がなくなっていくという論考を興味深く読了。 これが現実化すれば、失業者が続出するわけですが、それでも単純作業ではない仕事で私は食っていくつもりです。

0投稿日: 2018.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062729987 , http://president.jp/articles/-/22887

0投稿日: 2018.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログAIのほうがロボットより早い時期に動く、という話と、後半のロボットの稼ぎは国有化すべし、という話と、どちらも面白い。ただ、後半の話がAIよりはロボット寄りになっていて、その辺がもう少しいろいろ新しいことを書いていく余地があるのかもしれない。読んでみる甲斐はあるが。

0投稿日: 2017.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本日の書評は「仕事消滅」鈴木貴博著。著者はバリバリの経営コンサルタントである。 本書はロボットやAIの発達によって、いかに人間(特に日本人)がどれだけ影響を受けるか著わした書籍である。 まず、AIとロボットの進化によるテクノロジー失業が起こす経済への影響を「シンギュラリティのパラドックス」と呼ぶ現象があることを指摘する。 つまり、AIとロボットの進化により、人が失業するのだ。 かみ砕いていうと、国の中に収入が得られない人、収入が減る人の数が大幅に増え、デフレが起こって大不況になるという、いわゆるディストピア(破滅的な未来)をもたらすのだ。 それとは対照に、完全に人間と同じかそれ以上の能力を持ったロボットが出現し、ひとりひとりの人間の仕事を肩代わりして、世の中は今まで通り問題なく回っていく。その結果、GDPも減らない。 本書の目的は、このパラドックス(矛盾)を解説することで、人間の未来を経済学的観点から答えを示すことをゴールとする。 近未来に最初にやってくる仕事消滅の危機は2025年前後、日本内で123万人いるドライバーの大量失業危機だ。その引き金は自動運転車である。 自動運転は危ないという人があるが、実際は逆だ。人間の運転の方がはるかに不注意による失敗が多い。 なぜなら、自動運転の技術が発展すれば、必ず事故は減る。自動運転車もまれに自己を起こすかもしれないが、2025年の世界では人間の運転の方がずっと危ないのだ。その結果、世界中で交通事故は過去のものとなる。 一般市民にとっては素晴らしい未来だ。たとえば家族の中でドライバー役を担当する人間は、休日に長時間の運転で疲れることもなくなる。 週末にショッピングモールで、駐車スペースが見つからないときも、いらいらする必要はない。止める場所がなければ車を降りて、無人の車に周辺をぐるぐる走らせて、買い物が終わりかけたころに、戻ってくるような指示を出せば駐車場は必要ない。 このような未来が2025年以降に間違いなくやってくる、と著者は断じる。 また、それが意味することは、同じ時期、ないしはそれから10年ぐらいの時差で、ドライバーの仕事は世界から無くなってしまうということだ。 すくなくとも、タクシー運転手と長距離ドライバーの仕事は確実に無くなると著者はいう。 この労働力人口だけで日本では123万人の失業に相当する。だから自動運転車が実用化された段階で、かならずドライバーの失業が社会問題になるはずだと著者は予測する。 「とはいえドライバーをかならず運転席に座らせるように、官僚や政治家が法律を作るから大丈夫じゃないの?」 それはいいアイデアかもしれない。ただし、筆者がトラック会社の経営者だったら、法律を順守して運転席には時給の安いフリーターを乗せておくという。それで法的には問題ないと筆者は喝破する。 さて、話は変わるが、2016年8月に発売された国産初の自動操縦機能を備えた日産セレナは自動運転レベル2と定義され、ドライバーがハンドルに手を添えれば、あとは自動運転が実現されるが、事故を起こした場合はドライバーの責任となっている。 完全な自動運転車はレベル5と定義されており、日本政府はその前段階のレベル3の自動運転車の実用化を2020年に目標設定している。レベル3とは、加速、操舵、制動の基本運転をすべてシステムが行う一方で、緊急時の対応責任はドライバーが担うというレベルである。しかしこれでは、まだまだ役不足だ。 一方、グーグル社が開発中の自動運転車は「AIを搭載したロボット」である。つまり、AIが進化し結果、それらのカメラやセンサーから入ってくる情報を認識し分析する能力が人間レベルに高まってきたということだ。 そもそも画像処理という分野はコンピューター処理としては、最も大量の情報処理能力を必要とする。人間の脳はその点で非常に高性能にできていて、目から入ってくる画像処理をリアルタイムで分析し、隣のレーンの車がこちらのレーンに車線変更しようとしているとか、対向車が道を横切るために提起しているとか、状況を把握しながら運転している。 ディープラーニング(コンピューターが自力で事理を弁識する能力)をするようになったAIは上記のような、人間と同様の判断能力を学習で身につけることができるようになる。 一方で古いAIは危険だった。日本では2013年にブレーキアシスト機能を導入した乗用車が体験試乗会で事故を起こしたことがある。当時、その車の自動ブレーキは時速30キロ以上出している通常走行時には作動しないように、人間のエンジニアによってプログラミングされていた。 つまりその車は、街中を低速で運転しているときにふいに目の前に子供が飛び出した場合はブレーキが作動するが、道路を普通に運転しているときに、不意に前の車が事故を起こして止まった場合はブレーキが作動せずに、事故車に突っ込む設計になっていたわけだ。 これは当時の車がまだラーニングができないAIを搭載していたから起きた話である。今後進化していく自動運転車は、人間がルールをプログラミングするのではなく、自力で運転とはどのような行為なのか学んでいくことになるはずだ。 そうなれば、人間のような運転能力を獲得し、不注意な人間とは違う「安全な運転」を機械がこなせるようになるだろう。 したがって、上記のようなAIによって自動運転車が誕生すれば、当然ドライバーの失業問題が起こる。それを解決するため、筆者は「ロボット経済三原則」を提唱する。 原則1:すべてのAI/ロボットの利用権を国有化する 原則2:AI/ロボットの産業利用に対しては、その働きが人間何人分か計測し、その仕事に応じた賃金を国に支払う。(後略) 原則3:AI/ロボットに支払われた給料はそのまま国民に配分する つまり、ロボット(+AI)問題の本質は、「人間の競争相手になるAIとロボットが圧倒的に低いコストだから、人間の仕事を奪ってしまう」点にあるからだ。 そして、大規模に起きるであろう仕事消滅の失業対策として、ロボットの所有権は企業が持っていても利用権は国が持つ形にしておく。ロボットが人間の代わりに働いたら企業は国に対して、人間と同じように給料(利用料)を支払うようにするのだ。 コストが変わらなければ人類とロボットが職場で共存できるようになる。分かりやすく言えば手塚治虫の「鉄腕アトム」のような、ロボットと人類が共存するユートピア社会が訪れる。 そしてコストが変わらないのであれば、企業はロボットを主に人手不足の職場で雇用するようになる。 つまり、AIやロボットが人間よりも労働力が劇的に安くて人間の仕事を奪ってしますから、人類の未来は失業があふれ経済が縮小したディストピアになってしまうのだ。そうではなく、ロボットが人間の代わりに働いてくれる未来にしてしまえば、人類とロボットが経済的にも共存できるものである。 ここで重要なことは、企業がロボットに支払った給料は、ロボット経済三原則に従って国民に等しく配分することだ。これが真の意味での国民のベーシック・インカムになる。 2025年の自動運転車の登場による最初の大失業のときにはまだ小さな財源だが、2030年、2040年とシンギュラリティの日が近づいて、AIだけでなくロボットの性能が人類の能力を凌駕するようになった場合に、どんどん財源が拡大する。そして再配分される富が年々大きくなるから、それによって経済は縮小することもなくなる。 そのような世界は、人間は誰も働かなくなって今ある仕事はみんなAIやロボットが肩代わりしてくれるような時代が来たとする。それでも企業はロボットの仕事分の給料を払い、そのお金は国民に配分される。マクロ経済のGDPを計算すれば、そうなってもGDPは今と変わらない。 つまり最後には人類は誰も働かなくても経済はきちんとまわる、ある意味でのユートピアが出現するのだ。 と本書を自動運転車の観点からかいつまんで紹介したが、なにせ紙幅の都合上、つぎはぎになっていることをお断りしたい。バリバリのコンサルタントの先生よる精緻な「仕事消滅論」を欲している方はぜひ本書を手に取って欲しい。

0投稿日: 2017.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事が消滅する順番 「足」(運転手)→「脳」(学者・コンサル)→「腕」(医者)→「顔・表情」(心理カウンセラー・作家)→「手の指」(ケーキ・すし職人) マイクロソフトのプロジェクト:レンブラントの模倣→芸術家・学芸員も不要 管理職の仕事は、能力の評価や経営判断力でなく、ただメンバーの共感を得る演技力になる。 生計が成り立つのは、若くて力仕事の人のみ 馬が減ったように、癒しペットとしての犬や猫も減る 「ロボット経済三原則」 1.すべてのAIやロボットは国有化 2.AI・ロボットの産業利用は、人間何人分かの働きに換算して国に賃金を支払う(自動車の免許と同じ)。家庭利用・私的利用は賃金支払いなし 3.AI・ロボットに支払われた給料は、国民に還元すべき ロボットの賃金は最低賃金よりも高くする→人間がやりたがらない仕事はロボットに任せられる。賃金を、人間≫ロボットにすると破滅的な未来に。 結論の「働かなくてよくなった人類は趣味人になる」には、すごく違和感。 芸術家すらも消滅する

0投稿日: 2017.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこの数年で人工知能とかロボットの技術進歩が加速度的に増してきたようです。そのためか、実際の変化に対して、私の考え方が付いていけていないのが現状です。 この本を読んで、将来の働き方に対するイメージを変える必要があると思いました。それと同時に、神田昌典が2年前に出版された本の中で述べていた、「2022年には会社がなくなっているだろう」という意味がおぼろげながらにイメージできるようになってきました。数年前にお亡くなりになった「船井氏」が、2030年には違った世界になっている、と数々の本の中で述べていたことも想起されました。 この数か月でこの本の類書を読んできたなか、この本で最も衝撃を受けたのは、人工知能(AI)の発達により、現在、正社員の割合が多い、ホワイトカラーの仕事のほぼ全てが不要になることです。勿論、不要となっていく職種には順序がある様ですが、将来的にAIが自主的に学び始めて人間の全ての知識を取得し、さらにそれらを組み合わせた応用ができるようになったとき、全ての職種が置き換わることがイメージできました。今まで読んできた本には、創造的な仕事ができる人は大丈夫のようなことが書かれていましたが、果たして将来のAIに人間は勝てるのでしょうか。 しかし考え方を変えれば、人間はとうとう働くことから解放される、というレベルに達して、馬のような存在になる、ということかもしれません。かつて馬は、全ての動力源の元であったので、産業革命前までは馬は働かされていましたが、蒸気機関の発明により、馬の使命は大きく変わり、一部が競走馬として残るのみになったと、ある本に書かれていましたが、将来の人間もそのような存在になるのかも知れません。その時にその判断を下すのがAIかもしれませんが。 この本を読んで、人間として人生を全うするにあたり、何をすべきか、あと10年以内に迫った会社勤務、その後の人生設計について今までとは異なった視点も必要になってきたと感じました。 以下は気になったポイントです。 ・2016年はAIにとって、エポックメイキングな年であった。カーツワイルの予測に向けてAIの進化がひとつのハードルを越えた。AIが深層学習(ディープラーニング)という能力を身につけたことで、最も難解な頭脳ゲームと言われている囲碁の世界で人類の思考能力を超えた(p6) ・米国本部にあるSAEインターナショナルでは、自動化レベルを0から5までの6段階としていて、日本政府もこの分類にならっている。2016年8月に発売された国産初の自動操縦機能を備えた日産セレナは、レベル2とされ、自動車専用道路に関していえば、ドライバーがハンドルに手を添えていればあとは自動走行が実現、しかし事故を起こした場合はドライバーの責任(p26) ・加速、操舵、制動の基本運転をすべてシステムが行う一方で、緊急時の対応責任はドライバーが行うレベルを「レベル3」であり、2020年を目標設定としている(p26) ・今後進化していく自動運転車は、人間がルールをプログラミングするのではなく、自力で運転とはどのような行為かを学んでいくはず。そうすれば、人間のような運転能力を獲得し、不注意な人間とは違う「安全な運転」を機械がこなすだろう(p28) ・裁判官には二つの要素が必要、1)法律に沿った判断をする、2)その法律判断を時代に合わせて変えること、最近はAIが過去の裁判官の判断を学ぶことで、高い確率で時代の判断が問われる注目の裁判について、裁判官と同じ判決を予測できるようになってきた(p37) ・本当は必要のない仕事だということがAIによって突きとめられたら、それで仕事がなくなる、そのような「仕事消滅」がどんどん増えるだろう(p42) ・2012年、グーグルはYouTubeからランダムに取り出した1000万枚の画像をコンピュータに学ばせて、猫をコンピュータに覚えさせることに成功した、重要なのは、猫がどういうものなのかという特徴量をAIが自ら学ぶことができるという技術の発明であった(p44、45) ・最初のプログラム次第ではなく、個別のAIの学習次第で判断が変わってくる、つまり自分なりの判断力をAIが獲得した(p47) ・アルファ碁は2017年に世界最強の棋士と三番勝負に勝利した後に、囲碁の世界から引退した。その後、グーグルはアルファ碁同士が対戦する50局の棋譜をウェブサイトで公開したが、専門家が思いもつかない新しい布石であった、こうして囲碁の世界でAIは人間の思考力を超えた(p50) ・何等かの汎用的な課題を与えると、それを数年かけて学習してその課題に対する答えを自分で発見する、これが2030年頃にAIが到達する可能性がある「人間より賢い領域」である(p54) ・最初にイノベーションの種が発明されて、破壊的イノベーションの脅威が現実になるまでの時間は、ほぼ共通して20年程度、そして古い業界最大手が消えていくのが30年後であることがわかっている(p59) ・猫と人間を区別できる学習能力を備えたAIが出現したのが2012年だとすると、20年後の2032年には、おそらく人間よりも賢い「AIの上司」が人間から仕事を奪う現実の脅威になっているはず、そしてその5年前、つまり2027年くらいの段階では、まだ人型のAIを人類は「おもちゃだよ」と言って馬鹿にしているだろう。カシオのデジカメがフイルムメーカーの幹部に、今から5年前、囲碁や将棋のソフトが馬鹿にされていたように(p62) ・世界中で汎用タイプの人型ロボットの開発が本格化したきっかけは、2011年の放射能汚染事故「福島ショック」である(p63) ・人類がロボットやAIに最後まで勝てる能力は「手」その中でも特に「指」の能力である(p75) ・AIとロボットが人間の能力を超えるのに順番がある、足→脳→腕→顔→指である。2035年にAIとロボットが仕事という観点で人間の能力を超えるのは、足・脳・そして腕に留まる可能性が高い(p77) ・仕事消滅の最初は、ドライバーで2025年頃に確実に起こる、そして2030年には、弁護士助手・銀行融資担当者・裁判官といった「頭を使う専門家の仕事」が奪われる。2035年になると、より汎用的な管理職・経営者・研究者・クリエイターの仕事も奪われる。足と単純な手の役割が人間に近づく、重いものを設置する仕事、宅配業者の配達の仕事。2040年には知的労働の大半はなくなり、人類に残された最後の仕事の大半は、指先が必要な単純労働に絞られる(p77) ・アメリカのフォードモーターは、2021年までにハンドルやアクセルがない自動運転車を実用化する計画を発表している、これにより大量のタクシードライバーが職を失う(p80) ・ニューヨークでの営業許可証(メダリオン)は、1930年代に10ドルで手に入れられたが、2005年では25万ドル(引退しようとするドライバーからの購入)支払う必要があった(p81) ・ロボットの大半は先進国=一人当たりGDPが高い国で働くことになる。ロボットは性能が上がっても、その数がボトルネックになるので仕事消滅についての人類の本当の敵にはならない。だから本当に心配すべきは、肉体労働の仕事ではなく、頭脳労働の仕事である。仕事消滅は2030年以降、主に頭脳労働者の職場で起きる(p91) ・近未来になくなっていく仕事のリストは、簡単な仕事が世の中からなくなり、専門性の高い仕事をしていなければ仕事がなくなっていく、という前提であるが、これは2015年に花開いたディープラーニングの急速な進化を十分に織り込んでいない。最近では、頭のいい人の仕事の方が先にAIに置き換わり、体力自慢の仕事が生き残るのではと言われている(p94) ・2030年代を境にAIしかノーベル物理学賞は受賞できなくなる、そして2035年には、およそあらゆる「知的」と呼ばれてきた分野で、人間の頭脳がAIに太刀打ちできない日がやってくる(p98) ・マイクロソフトとオランダ美術館、工科大学のプロジェクトによれば、レンブラントの技術と発想、感性をAIが学び、ロボットならぬ3Dプリンタが立体的な絵の具の塗り付けを担当した。それは全く新しい「レンブラント風の肖像画」であった(p99) ・先進国では法律は変わらないだろうから、途上国や一部の先進的な考え方をするリーダーが率いる国では、AIによる医療現場の革新が始まる(p111) ・2035年の経営コンサルティング業界では、足で稼がないと発見できない情報を得られる、給料の低い使いっぱしりのコンサルタントだけになるだろう、情報によりAIが一番よい判断を下せるようになるだろう(p115) ・将来に求められる上司の能力は、よりよい判断力ではなく、よりメンバーを共感させることができる演技力に変わる。判断を下すこと、ビジネスに関係するに人々の能力や特徴を評価すること、人を動かすことの3つが管理職に必要な能力だと定義すれば、前者2つは2035年前後にはAI化されるだろう(p118) ・若く実際に動き回れることができる人材の方が給料が高く、歳をとって能力も理解力も衰えた人材は給料が下がる時代がくる。15年後のサラリーマンの未来には、完全な下剋上の時代=逆年功序列の時代がやってくる。作業量が下がることをAIに悪く評価されるので。頭のいい人から順にすべて没落する(p119) ・技術革新が一時的に古い仕事を陳腐化させて、やがて新しい仕事が登場して経済が以前よりも発展すると言われているが、新しい仕事が生まれて失業者たちを吸収するのは、30年以上も後の出来事である点が、見落とされている、ラッダイド運動が起きてから下火になるまでに40年かかっているという事実がある(p122、124) ・30年というのは、世代交代が理由。最初からそういうものだったと諦めがつく世代が主役になるまでに30-40年(p124) ・ワークシェアにより30%の失業率が回避されるが、同時に60%の人は年収が大幅に減少することになる(p128) ・マルクスは、共産主義への社会発展の過程において、先に民主主義が確率されることが重要だと説いていた、民主主義が発達した資本主義を捨てて、そこから人類ははじめて共産主義社会へと発展できるとした(p137) ・AIとAI搭載ロボットの競争力を、人間と同等かそれよりも下げてしまうという政策が有効である、つまり、1)全ての利用権を国有化する、2)産業利用については、賃金を国に支払う、家庭利用・私的利用には不要、3)ロボットに支払われた給料をそのまま国民に配分する(p147) ・あなたの自動車はあなたの所有物であっても、それを公道で走らせる許可を出す権利は国が持っている。車を利用したい人は、行政府に対して、車検という許可を得ること、自動車税・重量税を払うことが利用のための前提となっている。その点で、車の利用券を国が抑えていると言い換えても間違いではない(p157) ・1990年以降の日本の長期的な凋落は、ロボットに給料を払わなかったから起きたことではないかと考えられる(p173) ・たとえシンギュラリティの日が来ても、人類全体が遊んで暮らせるほどの台数のロボットは作り切れない、今世紀の人類はAIやロボットと共存し、仕事を分担しながら働いた方が、一番良い(p182) ・収穫物を穀物メジャーに販売している米国とうもろこし農家は、収支はゼロである。なのでアメリカ政府、州政府からの補助金(2000万円)で生活できる(p198) ・馬の場合、仕事が99%消滅したことで、世界中の馬の数も同じ規模で減った。一部の血統のサラブレッドを除き、種の絶滅の危機を迎えた。AIが発達することで消滅の危機を迎えるのは、犬と猫である(p201) ・古代ローマ帝国のローマ人たちの生活から我々の近未来を学ぶことができる。仕事のなくなった人類はローマ人のように、5つの分野を追求しながら、充実した人生を送るようになるだろう。5つの分野とは、1)芸術家、2)学究人(特定の分野について極める)、3)アスリート、4)趣味人、5)遊び人(p207) 2017年10月7日作成

0投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログまずAIが知的労働者の仕事を奪い、次にロボットが肉体労働者の仕事を奪う。 何も対策をしなければ、大多数の貧困層と一部の富裕層が生み出される。 対策(AIやロボットに給料を支払う。ロボット税のようなもの)を打つことで、それを免れることができる。 という、衝撃的な内容でした。 今の日本では人手不足が社会問題化していますが、さらにその先を見ると、こんな社会が到来する(のかもしれない)のか~

0投稿日: 2017.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本国内123万人 2025前後 ドライバーたちの大量失業問題 自動運転がなくなると自動車保険はいらなくなる 破壊的イノベーションの脅威が現実になるまで20年。古い業界大手が消えていくのが30年後 足、脳、腕、顔、指の順で人間レベルの機能が完成していくだろう ロボットの性能が上がっても、その数がボトルネックとなって仕事消滅については人類の本当の的にならない 本当に心配すべきは、肉体労働の仕事でなく、頭脳労働の仕事 最近では頭のいい人の仕事の方が先にAIに置き換わり、体力が自慢の仕事はしばらくの間生き残るのではないかといわれ始めている 新しい仕事が生まれて失業者たちを吸収するのは30年以上先のこと 大量の仕事がなくなったら 対策 ワークシェア 企業がロボットに支払った給料はいったん国がプールした後で国民に再分配 ベーシック・インカムになる 家庭用の用途については賃金を支払わない 原則2の補助ルール エクスペリエンス効果 累積経験量効果 働かなくなくて良くなった人類 古代ローマに学ぶ

0投稿日: 2017.09.14今から十数年後の未来を想う

「2030年ごろまでに知的労働が、2035年ごろになると管理職・経営者・研究者・クリエーターの仕事もAI(人工知能)にとって代わられる」 この文章を読んでいただいているみなさんの仕事も、そう遠くない将来になくなるかもしれない…こんな刺激的で予言めいた言葉が本書では随所にあらわれます。 ディープラーニングの能力を身につけたAIが世界トップレベルの囲碁棋士であるイ・セドルや将棋の佐藤天彦名人を破ったというニュースをご存知でしょうか。AIは既に人類の最大の強みである「思考能力」を抜き去ろうとしています。 マニュアル的で単純作業であればあるほど職を奪われがちだと思われるかもしれませんが、実は頭を使う専門的な職業が危ない。 なぜなら「考える」「汎用的に判断する」仕事はAIの得意分野だからです。 そもそも生活をより便利にし、人類を幸福にするために生まれてきたAIやロボット。本書を読むと、私たちがこれから体験する未来は、今とは大きく異なるようです。ロボットの上司に指示されるなんていう星新一のような世界がやってきたとしたら、まあ、それはそれで面白いかもしれませんが。

0投稿日: 2017.09.06