総合評価

(70件)| 21 | ||

| 23 | ||

| 17 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ラルース家の次女オデットの首無しの死体、行方をくらました妹ジョゼット。容疑をかけられたイヴォンの息子アンドレの爆死。

0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ笠井潔といえば、巻末の解説で小難しいことを語るおじさんというイメージがあったが、自身の小説でも小難しいことを語るおじさんというのが正解だった。矢吹駆は現象学や直観云々やたら本質めいたことを言ってたけど、解決編を読むと手がかりから論理を積み上げるフツーの名探偵と何が違ったの?とやや疑問。 それでも首切りの動機と論理は見事。物語の中核にあるのはフーダニットならぬワットダニット。真犯人が明かされたとしても真の真犯人は別の何かなのだ。それは「生物的な殺人」の具体性とは対照的な何か。人民と国家への憎悪が引き金となって人間の心に憑依する倒錯した何か。矢吹駆はそれに理解を示しつつ、それの卑小さを断罪した斬新な名探偵であった。とか分かってる風なことを言いつつ私は著者の深淵なる思想を微塵も理解はできてはいないのだろう。

0投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ幾度目かの再読。 何度も読む理由は、純粋に忘れるから。あと、哲学部分がなかなか難しく、年を重ねて、読む度に理解度が上がっているのを実感できるから。あと、この連作は私が一番好きな作品だから。私には何度だって読む価値のある矢吹駆シリーズの第1作目。 改めて思うが、このシリーズの基盤になる現象学が一番難しい気がする。何度読んでもそう思う。

6投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ観念的・抽象的な描写が多々見られるけど、推理小説として楽しく読めた。その深い観念描写の一方で、密室の時のトリックあかしが説明不足というか、帳尻合わせなところを感じたのが残念。

0投稿日: 2025.09.02 powered by ブクログ

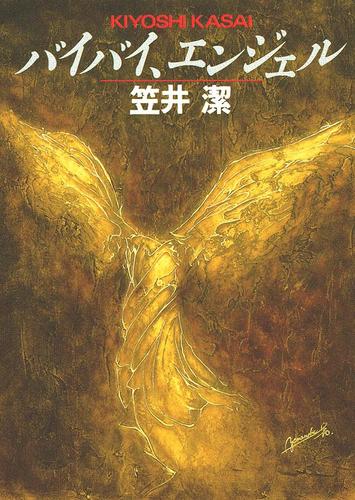

powered by ブクログ著者は、1948年生まれ。私は初めて読んだ。小川哲が、紹介していたので読んだ。実に刺激の強い本で、かなり興味深いヒントがあった。学生運動の闘士で、プロレタリア学生同盟のイデオローグで、連合赤軍事件から、思想的に離れたという人物。 本書は、1970年代のパリを舞台とした探偵小説であり、笠井潔のデビュー作であるとともに、彼の代表的な探偵・矢吹駆(やぶき・かける)シリーズの第一作である。 物語は、パリの高級アパルトマンの一室にて、首を切断された女性の死体が発見されるところから始まる。被害者は富裕な中年女性、オデット・ラルースと見られ、血痕により「A」の文字が記されていた。捜査の過程で、ラルース家をめぐる複雑な人間関係や過去の因縁が次第に明らかになっていく。 とにかく登場人物が多く、読むのに混乱する。ジョセフラルースが、イヴォンデュラブナンから譲り受けた山で、鉱山を発見し、一躍金持ちになり、ジャネット、オデット、ジョゼットの3姉妹のうち、ジョセフの遺産を受け継いだのが、オデットだった。 この物語は、大学生のナディアであり、司法警察のモガール警視の娘だった。彼女の同級生に、ジェネットの息子アントワーヌがいて、事件に絡んでいく。 警察の捜査が進展する中、この事件に興味を持ったナディアは、たまたま知り合った日本人青年・矢吹駆と共に事件の謎を追い始める。矢吹駆は、現象学を駆使して事件の背後にある「真実」を追究する、従来の探偵像とは一線を画したキャラクターである。 事件はさらなる殺人へと拡大し、ラルース家にまつわる過去の歴史や、スペイン内戦、革命といった大きなテーマが絡み合う。物語は、単なる犯人探しに留まらず、犯人と矢吹駆の間で繰り広げられる思想や哲学を巡る激しい対決へと展開していく。矢吹駆のふっかける論議が絶妙でいいのだ。 矢吹駆は「現象的本質的直感」に基づいて、事件を考察する。この作品の最も重要な特色であり、これは簡単に言えば、従来の論理的推理とは異なる方法で事件の「本質」を見抜く能力である。 従来の探偵像への批判が痛烈である。従来の探偵は、現場に残された物的証拠や証言を論理的に組み立てて犯人を特定する。しかし、カケルは、同じ証拠からでも複数の論理的な可能性が導き出されるため、論理だけでは真実の全貌にたどり着けないと考える。 カケルは、個々の事実や証拠の背後に潜む、その事件をこの世に引き起こした「本質」を直感的に理解しようと努める。カケルのいう「本質」とは、単なる犯行の動機やトリックにとどまらず、その事件を引き起こした個人の思想や、置かれた歴史的・社会的背景までも含む、より根源的な次元のものである。この事件で、首なし死体があるが、なぜ首なしにしたのかを、首を狩るという歴史から考察する。そして、フランスではなぜギロチンだったかなど、現象学の見地から考察する。 カケルの推理は、哲学者フッサールらが提唱した「現象学」に基づいている。これは、物事を既成概念や先入観にとらわれることなく、ありのままに観察し、その本質を直観的に捉えようとする哲学である。カケルは、この手法を事件の謎解きに応用することで、従来の論理的探偵では見落とされがちな、犯人の内面や事件の深層的意味に迫る。 要するに、矢吹カケルの「本質的直感」とは、事件の表層的な謎を解くのではなく、「なぜこのような事件が起こらねばならなかったのか」という問いに対して答えを導き出すための、哲学的かつ直感的な能力である。そして、その本質を理解した上で、犯人との思想的な対決へと向かうことが、このシリーズの大きな魅力の一つである。革命がなぜ悲惨な結果になるのか?という考察が、実におもしろい。 この物語は、推理小説になっているので、なかなかレビューは難しいが、いい推理小説だと納得した本だった。ちょっと、笠井潔は読んでみたい作家の一人となった。

2投稿日: 2025.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログアパルトマンの広間で発見された女性の首無し死体、とある一族を巡る連続殺人事件、現象学を駆使する日本人矢吹駆と推理小説好きのナディアなどが複雑に融合した本格ミステリーで、魅力的な謎と哲学思想、衒学要素が絡み合って難しくあるものの最後まで楽しく読めた。

1投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ「煉獄の時」を読もうと思って、復習の意味も込めて、「哲学者の密室」と「バイバイ・エンジェル」を読み直しました。 世界大戦を通しての大量殺戮による「死」 抵抗運動を通してのカッコつけによる「死」 革命を通しての破壊の通り道にある「死」 生物的殺人による「死」 観念的殺人による「死」 ミステリー殺人事件小説に出てくる論理的な「死」 バイバイ・エンジェルは、世界同時革命思想がどのように歪んで日本赤軍の思想の下支えになっているのか?を著者なりに小説に落とし込んだものとも言えます。 わたしは日本赤軍の記憶がないのですが、オウム真理教とオーバーラップしても読めないことはないと思いました。 煉獄の時は、なかなかのボリュームみたいです。 気合入れて読もうかな。

0投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

オイディプス症候群だけ以前読んでて、本作のこともちらっと書いてあったのでどういう話なのか気になった。 相変わらず哲学の部分が分からなかったけど、オイディプスの時よりは哲学講座がなかった。 ナディアが自己中心的というか、探偵気取りで推理披露してるの若いなと苦笑しました。恥ずかしくないのかなと傍から見てて思いました。 あと、マチルドあんな感じになってしまったのは幼少期の経験からだと思うのですが、その辺を見たかったですね。 でも、このシリーズは哲学的観点(?)から犯人を推理していくから、あまり個人の背景や感情みたいなのには焦点充てないんですかね。。

1投稿日: 2025.01.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ後書きで引用されている、「ミステリーが戦後ウケたのは、戦争での匿名の大量死に対し、ミステリーが特別な死という形で抵抗したため」…といった内容の作者の考察になるほどと感じた。

0投稿日: 2023.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ思った程難しくなかったよ。 作者がワザと難しい言い回しをしている所はあったけど、直後に説明してるし。 哲学を学んでからミステリーを読む人はいない。けど哲学を学んでいたらより深くこの作品を楽しめる事は確かだと思う。 あと、久しぶりに事件を解決する気の無い探偵役の作品を読みました。

0投稿日: 2022.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ第一弾。すんごい小説だ。現象学的推理を駆使して事件を解決する探偵役の矢吹駆、と書くといかにもなミステリに聞こえるがとんでもない。この作品をただのミステリに括るのは難しいだろう。しかし、この矢吹駆という探偵役には現代の想像上の名探偵たちに通ずる原初のなにかがあるのは確か。それでいて事件に積極的に関与することが命題とされている名探偵たちに対する痛烈なアンチテーゼともいえる存在でもあるように思える。名探偵とは真理を探究し追及するものではあるのだろうが、それが死神になることもあるのだと思い知らされた。

1投稿日: 2021.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこの探偵さんはずいぶん理屈っぽい。回りくどい説明に飽きてきて、飛ばし読みしたシーンもあった。内容はわりと面白かった。

8投稿日: 2021.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ舞台はパリのヴィクトル・ユゴー街。発生した連続殺人事件の謎を、現象学を駆使する日本人探偵・矢吹駆(以下カケル)が解き明かすというもの。この探偵、他の推理小説に登場する名探偵たちとはその推理手法が大きく異なっている。 カケルは「観察と推論と実験」を通じて真実へたどりつくという、一般的に用いられる推理手法に対し疑問を投げかける。「推論」は唯一の論理的筋道をたどっているというわけではない。なぜならその推論と論理的には同等の権利を持つ、他の無数の解釈が存在しうるからだ。そして仮に仮説に基づく推論の正しさを、実験的に証明できたとしても、なぜ探偵は無数の解釈の中から、その正しい推論に達することができたのだろうかという疑問は、依然として残る(その仮説が相対的に論理的妥当性が高かったから、という反論は当然失当である)。 カケルの答えは、探偵は推論をするまでもなく、最初から真実を知っていたのだ、というものである。それは「本質直観」によってである。よくわからない。カケルはさらに続ける。「正しい直観が与えられているからこそ、無数にありうる論理的な解釈の迷路を辿って真実に到達できるということに目を閉じたとき、一方では観察、推論、実験がそれ自体で真理への道であるというような自己欺瞞の精神が生まれ、他方その対極に、直感をなにか非合理で神秘的なものであるという発想が固定化される」。まだよくわからない。ただシャーロックホームズの推理手法についても、過去に似たような解説を読んだことを思い出した。ホームズは演繹的に推論を積み重ねていって真実にたどり着くわけではなく、まず直感的に真実にたどり着き、後からその真実に沿うように、帰納的に仮説を組み込んでいっているのだ、という内容だったように記憶している。となると、ホームズも一種の「本質直観」を用いていたということかな。 カケルは「本質直観」について、誰でもほとんど無自覚のうちに日常的に働かせている、対象を認識するための機構だとし、円の概念を用いてさらに説明を加える。曰く、我々は誰でも円の概念を持っており、ある対象が円いかどうか判別することができる。しかしこれは奇妙なことである。円の概念を円周率で定義することはできるにしても、我々はこの世界にあるすべての円形の物体の円周率を計算してから円の概念、つまり円の本質を知ったわけではない。むしろ精密に測れば測るほど、純粋な円など存在しないことに気づかされるだろう。つまり円の本質にはどうやってもたどり着くことはできない。しかし我々は明らかに「円いもの」と「円くないもの」を判別することができる。つまり誰もが円の本質を知っている。それはなぜか? 現象学者が出した答えは以下のようなものである。我々はなにか円いものを見たとき、その一つの見本に「円なるもの」一般の一つの原型という性格を持たせる。そして次に、その「円なるもの」を、自身の想像の中で無限に多様な無数の形に変容させる。この想像の中で行われる変容作用により、円の本質が直感されるようになるという。例えば円い太陽、円い時計、、というふうに考えていき、どこかの段階で円い歯車と考えたとき、我々は想像の中からこの像を撤回しなければならないと感じる。歯車には歯が刻まれおり、円い歯車という想像を不可能にしてしまうからである。このように想像の中の無数の変容作用を繰り返した結果、「円いもの」「円くないもの」を判別しうる一般的な基準、つまりは円の本質に達することになる。 わかったようなわからんような、「経験的に分かる」というのが、どういう思考経路を経ているかについて、説明を加えた一つの解釈だという風に理解する。 そんなこんなで物語は進み、事件が起こる。本作のワトソン役でもあるナディア・モガールが、事件の謎は解明できたと、その推理を披露する。その推理に論理的な瑕疵はなく、一見正しい答えであるかのように思えたが、カケルは一笑に付す。ナディアの推理は、まさに小説における探偵の手法と同様のものであったからである。カケルは、本来無限の意味を込めている事物が、ただ一つの意味にだけ固定され扱われることを「意味沈殿」であると前置きしたうえで、ナディアの推理はこの「意味沈殿」に陥ったドクサさであると突き放す。日常生活者の知恵は、たとえ一面的であっても、生活世界の現実に根差した根拠を持っているのに対し、ナディアが陥っているドクサはより恣意的で薄弱なものであり、それは現実的でないが故に、その表面的な論理整合性にも関わらず、真の意味で理性的ではないというのだ。とんでもないことを言うやつである。そりゃあナディアも大激怒するわ、、、しかしその後の展開でナディアの推理は誤っていたことが判明し、結局はカケルが事件を解決することになる。 犯人は過激な革命グループの手によって行われていた。首謀者は、真の革命は核戦争によって世界が滅ぶことによって完成するとのたまう、スーパークレイジー野郎だった。めちゃくちゃな論理だと思うが、作者の笠井潔からすれば、自身もイデオローグとして携わった学生運動が、凄惨な内ゲバを経て、あさま山荘事件にまで発展してしまったという状況を目の当たりにしており、まさに自分自身が直面した、革命が孕んだ本質的な矛盾を表しているのかもしれない。その首謀者に対するカケルの反論も明るい、希望に満ちたものではない。資本主義でも社会主義でもない細く狭い道を、ニヒリズムに毒されることなく、進んでいくしか道は無いということか。なんとも困難な道であろうか。

0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのシリーズは知人の紹介から読み始めたのだが、名探偵の推理法が現象学的本質直観に基づくという哲学に疎い人間にはあまりにも意味不明なものだったので、てっきり字面から事件のあらましを聞いただけで理屈もなく犯人を当てるトンデモな話かと思い込んでいた。 実際に読んでみると駆のキャラクター造形のみならず所々に挟まれる蘊蓄や哲学的問答にさらに面食らってしまったが、解決編の推理自体はきちんと筋だっていて妙に安心した。むしろ合うひとにはこのバランスが妙にクセになると思う。 駆が事件に対して全く積極的ではないことで、ミステリーにつきものの事件の最後まで探偵が真相を明らかにできないという問題を解決している点や、「なぜ犯人はわざわざ被害者の首を切ったのか?」という謎への答えには感心した。最後の思想的対決に作者の熱量を推理パート以上に感じるのもこのシリーズの異色さを表していると思う。

2投稿日: 2020.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔読んだ再読 矢吹駆かっけー と昔思ってたけど、今読むとそこまでではw 昔は真似したりした また、真似してみようかと読んだけど そこまで今は感じられなかった 作品的には、殺人事件がおきて、それを調査するっという普通の感じなんだけど、 主人公は事件の真相というよりも、 観念?信念?的な部分で敵と戦う事をメインにしている 記憶だと、それが事件と強く無図日ついてた気がするけど、 それほどではなかったかも 事件としては顔無ししたい 内容としては面白い

0投稿日: 2020.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ笠井潔「バイバイ、エンジェル」読了。現象学を駆使して難題を克服する矢吹のキャラクターに魅了された。また、ミステリーの真相に潜むまさかの展開に強く引き込まれた。とてもおもしろかった。

0投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ憂鬱なパリの冬空の下に流される緋い鮮血。 本格ミステリの様式を以って幕を開け、全ての現象はある人物の極めて悪魔的な企みに美しく帰結する。

1投稿日: 2019.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

はじめのうちは、外国の古典ミステリーみたいでおもしろい!と思ったけど、矢吹駆が出てきてイマイチになった。 動機とかが、なんの伏線もなく唐突に矢吹駆にはわかって、知らん間に矢吹駆だけで解決してる。 いろんな伏線から推理しながら読むのが楽しいのに、ミステリーの醍醐味ゼロ。 そして、矢吹駆の言い回しが難しすぎる。 本当に頭がいい人は、難しいことを簡単に説明できるものだ。

1投稿日: 2018.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ評価が難しい作品。作品としての完成度はあまり高くないがそこに書かれている思想、それに合わせた探偵、ストーリーはなるほどと納得。ただ一人称視点が女性に思えないことだけは言っておきたい。

1投稿日: 2018.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ヴァンダインの僧正殺人事件とエラリークイーンのYの悲劇の結末が好きな自分としてはテンションがあがった。

1投稿日: 2018.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ殺人に手を染めるほどの思想的根拠を持たない一般市民に それを行わせるのは何だろうか 軽薄な実存主義ではけして言い表せないほどの正義の重みだろうか いや違う 正義によって糾弾される罪の意識が肝要なのだ みんな戦ってる おまえは戦わないのか? そういう類のやつだ しかしそんなものを真に受けたのだとしても いまここにある平和を偽りと断じ、ぶち壊しにかかる権利は誰にもない それはエゴである 平和の裏には虐げられてる人がいて 自分にはそういう権利があると考えてしまいがちだが それもエゴである まあエゴはエゴでいいんだけどね そんなものと革命の理想を一緒にするのは冒涜的でゆるせん 矢吹駆はそういうやつ

1投稿日: 2017.10.04冬の堕天使

アパルトマンの広間で、首なしの女性の死体が発見される。司法警察の警視モガールの娘ナディアは、友人アントワーヌの叔母がその被害者であったことから「ラルース家殺人事件」に巻き込まれて行く。現象学を駆使する奇妙な日本人矢吹駆とともに。 舞台はパリ、登場人物が主人公の矢吹駆以外はすべて外国人ということで和製の推理物ぽくない。作者は意図的にそのような設定にしているのだが、これはやはり「思想対決」にあたって日本人には余りそういった思想的背景が馴染みが無い為かもしれない。毎回、その筋の思想家をイメージした人物を登場させるにはやはりヨーロッパが舞台の方がしっくり来るのだろう。 話はワトソン役のナディアが先ず推理を展開し、探偵役の駆が現象学という哲学の「本質的直感」を使って新たな推理を構築し覆して行く。「そもそも探偵は、最初から犯人を知っていた」というかなり破天荒な現象学推理でアプローチする本作を初めて読んだ時はスゲー何だこれはと思った。確かに世紀の発見や発明と呼ばれるものは、まずひらめきがあってそれを実証する為に論理構築や検証を行っていくのだがミステリーに適用するとこうなるのかぁと感心した。 また小説の構造的には殺人事件の謎解きとは別にその殺人を起こさせた思想や観念についても言及し、「直接的な殺人者」とは「別の真犯人」を炙り出すという二重構造になっており、この駆と「真犯人」との思想的対決が実はこの矢吹駆シリーズの一番の見どころなのである。 とにかくこの風変わりな方法論で推理する無愛想な探偵が好きになれれば、本シリーズは読み応えある作品が沢山出ているので当分楽しめます。オススメは2作目の「サマー・アポカリプス」。 この謎の日本人:矢吹駆の正体ですが、作者の他の作品「ヴァンパイヤー戦争」の登場人物「ムラキ」か、「サイキック戦争」の登場人物「竜王翔」という話がありますが真相は。。。謎のままです。

7投稿日: 2017.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ三葛館一般 913.6||KA 本格ミステリー小説作家・笠井潔が描く、矢吹駆シリーズ第一弾。 主人公の矢吹駆は、”現象学”を用いて事件を推理する、謎が多い青年で、彼の独特なキャラクターが作品を面白くしていると思います。また、話の中には思想や哲学といった内容も散りばめられていて、単なるミステリーだけでないところもオススメです。 (保健看護学部4年 S.O) 和医大図書館ではココ → http://opac.wakayama-med.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=82176

1投稿日: 2015.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

パリで起こる首切り死体から始まった連続殺人事件の謎を解明する話。 謎解きの肝は最後に記すとして、ラストの犯人と探偵役矢吹駆のやりとりが圧巻! するとこなんだが何を言ってるのかついていけない。人間の死に関する自論展開になっている。 犯人たちが最後死ぬことになったのはやるせない。矢吹駆は犯人たちをそこまで追い込むやり方をとるのは賛同できないが、彼ならやってもおかしくないと思わせるだけの説明は作中されている。そこらへんは上手い。 以下メモ代わり 謎解きの肝となった何故死体の首が切られたか。死体が化粧をしていなかったことをばれないようにするため。 アリバイ作りのために犯人は被害者が化粧をし終わった時間に部屋を訪れたのに、前日飲んだ睡眠薬のせいで被害者はまだ化粧をしていなかった。仕方なく犯人は被害者の首を切り取って外出する準備が終わった形を装った。また犯人は男であったためハンドバックの準備まで思考が至らなかったのも味噌。

0投稿日: 2015.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ首なし死体が登場した時点で、似非推理小説マニアの私は「またあの手か…」と失望したが、中盤からそんな先入観も吹っ飛ばされた。 終始クールで冷酷な主人公矢吹駆、自尊心が強いナディアモガール、また独特の倫理観を持つ犯人。そのどれにも感情移入することができず、彼らの会話にもついていけないところがあった。 普段ならカタカナの名前に拒絶反応を示す所だったが、今回はスラスラ読めた。日本人が書いているというのが要因か? そしてこの作品、後味の悪さがまた格別!

0投稿日: 2015.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ、第1作。 フランスが舞台の素人探偵もの。 人名が横文字なだけでこれだけ入り込めないなんて。 日本人作家の作品としては、外国が舞台ってのは珍しいと思う。

0投稿日: 2015.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

矢吹駆の凄まじいイケメン描写に圧倒され、しばらく読まないだろうと思っていたが、思いきって読むことにした。 やけに小難しく、かなり衒学的な小説だが、読んでみると意外と納得できる部分もある。 追記:犯人やあの人物の正体は、はじめからかなりヒントが出ていたので予想通りだった(特に黒幕はタイトルだけでわかるかも…)。動機はほとんど推理不可能なものだったが。 最後の黒幕との舌戦?や、たまに入る蘊蓄がいかにも文系という感じで笑えるくらいだったが、舞台が外国であることや、矢吹駆が日本語ではない言葉を話しているということでまぁ納得できる。 ナディアが推理を披露して玉砕する点や、殺人の動機が思いもよらないものだった点から、アンチミステリー的な雰囲気を感じた。小説の探偵が語る推理は、本当に正解かどうかなんて誰にもわからないというような。 それにしても、ナディアは今まで私が読んだ小説の中には出てこない強烈なタイプの女の子だった。 思想モデル:永田洋子、マルクス

1投稿日: 2014.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ。名探偵はいいやつとは限らない(ポアロ然り、ホームズ然り)。戯言シリーズのいーちゃんが引き継いでいるような精神性。続刊も読みたい

1投稿日: 2014.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ『森博嗣のミステリィ工作室』での紹介から。 探偵さんの言ってることが、哲学的すぎて全くわからない。 ラストの犯人さんとの会話なんて一つも理解できない。 それでも面白いと思った。

0投稿日: 2014.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ哲学者で探偵、というのは珍しいんじゃないかしら、なんて思いながら読みました。 これを読んだ当時、私はまだ高校生で、イギリスの寄宿学校で過ごしていて、隣の国なのにまだ足を踏み入れたことのないフランスという国が舞台になっているのにも興味を覚えたし、それでいてまったく想像できなくて不思議な感じでした。 探偵がグロを望んでいるわけでもないのに、ものすごく凄惨なシーンがあったりして。犯人がまったく分からなかったのは、女性キャラクターに感情移入していたのからなのでしょうか。犯人による殺害の動機もまったく理解できず、それが故に、読んだ後長い間この作品のことを考えていました。

0投稿日: 2013.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ硬い文体と、キーワードである哲学部分が邪魔して読み難いですが、過去の確執や首のない死体、失踪した人物からの手紙など、本格の魅力がたっぷりです。 死体の首を切った理由は斬新ですし、犯人特定のロジックや、電話の記録帳が盗まれた理由もよく考えられていて秀逸な推理小説だと思います。

0投稿日: 2013.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

すこし縁があって、いつか読もうと思っていたこの本に手を伸ばした。笠井潔の処女作。 ミステリとしての謎解き、雰囲気についてはなるほどこれか、という感じ。ミステリが好きなので、なにかこう「そうそうこれこれ」という懐かしさに浸されながら最後まで読み切れた。 作者が描ききりたかったのは謎の部分よりも殺人の意味、観念、その辺りの議論だったんでしょうかね。 でもやはり、ナディアが聞いた最後のアントワーヌの肉声となったあの言葉は、心にひっかかりますね。 サマー・アポカリプスも読むか悩み中。

0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ一作目。 1975年頃のパリが舞台(戦争が終わって30年という記述より)。カタカナ名だらけで一見読みにくそうではあるけれど、理路整然とした文章はむしろ頭に入りやすく、語り手ナディアの内心の感情的な描写との対比も面白かった。 終盤の革命論も興味深い。テロと革命の違い、またレジスタンスとの線引きについて考えさせられた。

0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ『探偵小説は「セカイ」と遭遇した』の著者が書いたミステリ。 初の矢吹駆シリーズに挑戦してみた。 女子大生が語り手なので、とっつきやすい。ぐいぐい物語に、引き込まれていく。 シリーズ、全部読んでいきたいなぁ。

0投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ王道本格ミステリー。 名探偵役である、矢吹駆は輪をかけて思わせ振りでもったいぶる。殺人事件が進行しても被害者を減らす努力をするでもなく、事件が終わってから解決。 哲学的な犯人と探偵。

0投稿日: 2012.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ推理云々より駆が話している内容に興味が沸いた。作者がどうしてこのような話を書いたのか、巻末の書評?を読んでなるほどなぁと思った。

0投稿日: 2012.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

矢吹が作中で語られるとおり、様々な事件は大きく2つに分けられる。「自らの欲を満たすための事件」と「憑かれた観念を正当化するための事件」だ。そして事件の真相は後者である。 思想、政治、宗教。あらゆる「観念による犯罪」は、古今東西、いつでも、どこでも、更に虚実も差別することなく起きている。しかし、「観念」には罪もあれば功もある。観念による「犯罪」をこの世から一掃することは、その観念による「芸術」も一掃することになり、ゆえに、「人間」である限りは観念による犯罪は無くならないと矢吹は言っている。 犯罪者に憑いた観念を、矢吹は「悪魔」と称した。ミステリ好きを公言する者なら、「悪魔」を「憑き物」と言い換える者もいるだろう。憑き物と言えば「憑き物落とし」――そう、古本屋の主、中善寺秋彦である。彼もまた、犯罪者に罪を犯させた「概念」を解体することで、事件を考察している。 だが二人には相違点がある。中善寺の周りには人と物があるのに対し、矢吹の周りには必要最低限の人と物しかない。 事件への一貫した立場も異なる。中善寺は、自分が関わることで起こる悲劇を望まない。だが矢吹は、自分の関心に沿って事件を考察し判断し、事件の方向性によっては、関係者に苦渋の選択をさせる立場に追い込むこともする。 まだ『バイバイ、エンジェル』を読んだだけなので、感想はここで一旦終わらせることとする。私の中ではこの時点で、矢吹は事件を解決する「探偵」ではなく、現象学を実践する者――行動する「哲学者」となっている。ゆえに、あらゆる剰余を纏って日々を暮らしている人間にとって、矢吹駆を真に理解することは難しい。だが、矢吹が論じる「現象学」は、現代にも通ずるであろうとは思う。

0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

色々なところで名前を聞いていてようやっと読んだ。舞台が70年代のフランスってことで時代背景を詳しく知らない自分にはまずそこが読みづらかった。読んでいて風景が想像できないのは結構辛い。話は本格ミステリと哲学的な話の二つが柱になっている。ミステリ要素はまさにこれがミステリというようなトリック。首切り屍体の謎にホテルのアリバイ工作など理解するのが難しいけどわかるとおぉ!ってなる。推理が現象学って考え方に依っているのも面白い。哲学パートはわかるけど納得はできないかな~。

0投稿日: 2012.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ森博嗣氏が紹介されていたのを見て、読んだ本。 フランスの空気と、小難しい薀蓄とが非常に魅力的。 森氏のS&Mシリーズが好きなら、駆とナディアも好きなはず。 シリーズ「哲学者の密室」まで読んで息切れがしてしましい、「オイディプス症候群」に進めないでいる…。 「サマー・アポカリプス」が個人的にはいちばん好きかも。

1投稿日: 2012.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ多分3回目くらいの挑戦でやっと読了。 私には難しすぎた…。 探偵さんのキャラがとっつきにくい。そして容赦ないかんじ。

0投稿日: 2012.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

以前から気にはなっていたけど、読んだことがなかった笠井潔。 やっと読めました。 現象学は正直、難しい。。。 でも、文章自体は難しくないので、カケルの話すところだけ集中すれば何とか読めます。 まぁ、理解できたとは言わないけども(苦笑) 当時の革命とかがピンとこないから個人的な理由だけど星は3つにしました。 でも、限りなく4に近い感じ。 一度、完璧と思える推理を見せた後に覆すところはたまらなかったですね!

0投稿日: 2011.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

初笠井潔。探偵の矢吹駆は現象学で真相を看破するらしく、現象学による推理というものを語ってくれるんだけどそれがまた良くわからない・・・。読んでいて、その雰囲気は山口雅也の『生ける屍の死』みたいだなーと思った。でも語り手は西之園萌絵そのものだった。というわけで、雰囲気は嫌いじゃないんだけどナディアがムカつくという平凡な感想に・・・。あと、現象学による推理というものを力を入れて書きすぎた結果、それによって明かされる真実がやたら地味に感じられたのも事実。

0投稿日: 2011.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ会話文から推理、ルビまで、何をとっても日本人だとは思えないセンス。流れとしては如何にも怪しい人間関係、殺人、容疑者そろい踏み、からの推理という極めてオーソドックスなものなのだけど、そこからはもうひっくりかえるわお楽しみにされるわ哲学だわ倫理だわで揉みくちゃ。面白すぎる!新本格、特にコズミック・ジョーカーなんかを先に読んでいると、この作品が日本ミステリ界に与えた影響は相当大きかったのだろうなと思う。

0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログヴィクトル・ユゴーのアパルトマンの一室で、外出用の服を身に着け、血の池の中央にうつぶせに横たわっていた女の死体には、あるべき場所に首がなかった! ラルース家を巡り連続して起こる殺人事件。警視モガールの娘ナディアは、現象学を駆使する奇妙な日本人矢吹駆とともに事件の謎を追う。 ヴァン・ダインを彷彿とさせる重厚な本格推理の傑作。

0投稿日: 2011.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログコムズカシイ。正直言うと、ついていけないところが多い矢吹駆。 ただし、独特の魅力的な雰囲気がある。この作品が発表されたのはもうだいぶ昔のことだ。あの頃にこういう雰囲気のこんな探偵が既にいたのだなあと思うと、つい感心してしまう。ストーリィの都合上、かわいげがなくなった探偵や人間味がなくなった探偵は世にたくさんいる。だが、最初のキャラ設定の時点で既に「人間味がない」という前提の探偵がここにいる。徹底している。また、世の探偵は「証拠がない」とか「まだ自信がない」などの理由で(もちろんミステリィのお約束だし)最後まで自分の推理を明かさないが、彼は「別に誰が殺されても自分には関係ない」から明かさないのだ。ひどい時には「持論の検証の邪魔をされてしまうから」明かさなかったりもする。(ある意味、鬼畜だ。)徹底した観察者としての視線。社会的なものを超越してしまった彼の哲学。思想。それが悔しいくらい雰囲気に合っている。 鼻につくとか、可愛くないとか、理解できないとか。そういうごく普通の印象を持ちながらも、物語は読み進んでしまう。大人しく彼の講釈を聞いてしまう。オソルベシ、笠井ワールド。 (2002-08-16)

0投稿日: 2011.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログミステリーやサブカルの評論家としても活躍する笠井潔の人気探偵、矢吹駆シリーズの第一作 この小説の面白いのは、物凄く難易度の高い本格ミステリーというだけじゃなく、思想書としても、メタ探偵小説としても読めるということ 探偵の矢吹駆は、旧来の『真実はいつもひとつ!』な論理的名探偵たちについて、事件のさいに現れる手がかりからは無数に同じ論理的真相が導かれるということ、論理だけでなくある種の直観が事件の真相を導き出してることを指摘する。いわゆるポストモダンな探偵小説批判の常套だけど、そこからその直観から考察を研ぎ澄まし、起点にして推理する哲学探偵を生んだっていうのはかなりすごい この小説の見所は謎解きよりも真犯人との思想対決。生活世界を重視する現象学に対し、真犯人は観念と革命の堕天使に取り付かれたかのような悪魔的人物。無論、それは連合赤軍事件を生むに至った日本の学生運動、マルクス主義運動の記憶が濃厚に刻まれているだろう。観念の肥大により人を殺す人間への、矢吹駆の哲学的挑戦。若書きもあってかやや荒いが、ここが一番スリリングで迫力がある 首切り殺人の考察にも、笠井潔自身の、本格探偵小説は第一次大戦の大量死を背景に先鋭化した、という論の各論版みたいで面白い。思想書と本格ミステリー小説、さらにメタミステリー。全てを高いレベルで融合させたのが矢吹駆シリーズだ

2投稿日: 2010.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログそれなりに楽しめたが推理小説の比重が強く、期待していたカケルとマチルドの思想やその背景、両者の衝突、組織に内在する矛盾等についての記述が思いの外あっさりしていた。ただ高慢でじゃじゃ馬な主人公、理知的で魅力に溢れるマチルド、二人の女性の間で翻弄されるアントワーヌ、そうした人間関係の中で無愛想で人間嫌いのカケルが気障で芝居がかった大立ち回りを演じるのはなかなか面白い。

0投稿日: 2010.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ哲学の味付けがしっかりと効いた本格ミステリってことで、自分の中では非常に前評判が高かった。実際に読んでみて、作品の持っているムードのようなものはとても心地よく、また探偵役にも独特の魅力があって、一気に読むことが出来た。 ミステリとしてみれば、「首なし死体」の新解釈がメインで、確かにもう「エジプト十字架」ではないんだなって思わせてくれた。なんとなく、能書きが多い割には小粒のトリックだなって感じはしたけれど、うまくできているし、なによりも必然性が感じられた。 問題は、もうひとつの大きなポイントである「哲学上の戦い」の部分なんだけど、正直言うとあんまり感心しなかった。本格ミステリの部分でどうしても覆うことが出来なかった無理を、哲学の部分で覆っているような感じがする。具体的には書けないけれども。ただ、シリーズと言うことであれば、これだけで終わるわけではないのだろうから、そういう意味で後続の作品を読んでみたいと思った。 2004/11/18

0投稿日: 2010.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ■比類なき精度で描かれた、孤高にして至高の探偵小説 アパルトマンの一室で、外出用の服を身に着け、血の池の中央にうつぶせに横たわっていた女の死体には、あるべき場所に首がなかった!!ラルース家をめぐり連続して起こる殺人事件。警視モガールの娘ナディアは現象学を駆使する奇妙な日本人・矢吹駆とともに事件の謎を追う。日本の推理文壇に新しい1項を書き加えた、笠井潔のデビュー長編。 第6回角川小説賞

0投稿日: 2010.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ古式ゆかしき探偵小説という感じの本。 設定や背景が懐かしく豊かな感じ。 そういえば初めて読んだ推理小説もこういう感じでした。 後半の長口上が新本格っぽい。

0投稿日: 2010.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなーく難しそうなので、食わず嫌いしていたけれど、それは間違いだった。面白い! いや、たしかに難しいところもあるんだけれど、そんなところは放っておいて(苦笑)。現象学についての小説としても読めるんだろうけど、もうこれは純粋にミステリとして読みたい。首切りの論理なんかが見事。おそらく私も「首切り=入れ替わり」などということを言って、カケルに諭されるんだろうなあ(笑)。 ……そういえば、やっぱり「オイディプス症候群」先に読んでると、犯人分かっちゃうんだね。それでも面白かったけれど。順番どおりがやはりベストみたい。

0投稿日: 2009.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ警部の娘でパリジェンヌ・ナディアと、徹底的なまでに無欲でもののない生き方をしている得体のしれない男・矢吹駆シリーズの第一作。とてもよいミステリ。

0投稿日: 2009.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ2009/04/20読了。 学生運動や革命に何らかの思い入れがないと、置いていかれる展開。 読み解くには、まだまだ知識が足りない。

0投稿日: 2009.04.20 powered by ブクログ

powered by ブクログいまいち、矢吹さん好きになれない。 うーん、ミステリはファンタジーでいいのにと思ったりもしたり。 哲学難しい。。。

0投稿日: 2008.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ ラルース家の首切り殺人事件。 オデット、ジョゼット姉妹に送り付けられた脅迫状。戦争中に行方不明になったイヴォンから。イヴォンの山をうばった二人の父親ジョゼフ・ラルース。二人の姉の子アントワーヌと友人ジルベール。イヴォンの子供アンドレとマチルド。出かける準備をしている途中に殺害され首を持ち去られたオデット。消えたジョゼット。アンドレの爆死。「赤輪党」の秘密。事件に首を突っ込むモガール警視の娘・ナディア。 2010年7月22日再読

0投稿日: 2008.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ一作目。はじめて読んだ推理小説のシリーズもので、何度読んでも??な部分が多かったですが面白いと思います。彼の作品の中では「哲学者の密室」に並んで好きです。

0投稿日: 2008.02.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ駆くんかっこよかった。英語名が一回で覚えられない人なので二回読んでようやく一回。西尾維新好きな人は恐らく好きかと。

0投稿日: 2007.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼きつかった! ドグラ・マグラの方が楽だったくらい。でも面白かった! ちょっと主人公マンセー感が鼻についたけど、それ以外は言うことなし。▼この探偵・矢吹駆の設定がおかしくて。ファーストインプレッションでサンスクリット語出るし、本質直観で推理するし(笑)。▼あー。成程。だから首を……納得。『クビキリサイクル』ってこれのオマージュだったのね。

0投稿日: 2007.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ自惚れた馬鹿な小娘にまったく魅力を感じないので、読むのがかなり苦痛ですた… 中盤の哲学談義が小難しくて何度も寝そうになっちゃった

0投稿日: 2007.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログアパルトマンの一室で、外出用の服を身に着け、血の池の中央にうつぶせに横たわっていた女の死体には、あるべき場所に首がなかった! ラルース家を巡り連続して起こる殺人事件。警視モガールの娘ナディアは、現象学を駆使する奇妙な日本人矢吹駆とともに事件の謎を追う。日本の推理文壇に新しい一頁を書き加えた笠井潔のデビュー長編。

0投稿日: 2007.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログとりあえず、私はミステリのなんたるかなど判らないから、単純に、読み物としてのこの本に対して、主観でものをいうことにする。 まず読みにくい。シリーズモノとして読んでいないからなのだろうか、感情移入がまったくできない。読み進めていってものめり込めない。文章にとっつきにくい。設定に無理がある。力技すぎる部分がある。 ようするに、私の好みじゃなかった、ということだけなんですがね。

0投稿日: 2007.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ一作目。舞台はフランス。全体的に暗く重々しい雰囲気ですが、大好きな作品、大好きなシリーズです。

0投稿日: 2006.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログなんだかんだと読了。いろんな意味で「新本格」に影響を与えた作品であるなぁ〜と、実感。出版が79年という四半世紀も前の作品にも拘らず、現在の「探偵不在の推理小説」を書いているのにはちょっと驚き。トリック的には、古き良き的なモノだったけど、解決に至る行程は現行のモノと比べてもなんら遜色ないできばえで、「新本格」から読み始めた世代でも面白く読める。古典といわれてしまうようなところは、あまり無い。 探偵不在の作品の探偵役として、この作品は謎の(笑)日本人(一応、舞台がパリなので登場人物はほとんどフランス人です。)の<矢吹駆>が登場する。彼の語り口調や、事件へのアプローチや人嫌い(笑)や口笛を吹く癖など、現行の作品に非常に強く影響を与えているところが見受けられて、見つける度に、ほくそえんでいた。 まず、口笛を吹く謎の人物から、上遠野浩平「ブギーポップは笑わない」のブギーポップは、登場するシーンで必ず口笛を吹いている。 事件を解決では無く、解体して捕らえ、関係者と対峙した時の語り口調や思想的脅迫の手口は、京極夏彦の京極堂こと中禅寺秋彦の手口と似ている。しかも、描写が「東洋の呪い師のような」と書かれているのも、読んでいて「これか!」と笑ったところ。 日本人の作家が書いた作品ではあるけれど、セリフの書き方などがどうも訳した海外作品っぽく書いているように感じる。まあ、フランス人作家で読んだことがあるのは、モーリス・ルブランの「ルパン」シリーズとボリス・ヴィアン「日々の泡(泡沫の日々?)」だけなのだが、華美に装飾的な言葉を使うフランス気質(パリ気質かな?)が、そういう雰囲気を醸しだしているかな? 読み終わって、巽昌章の解説を読んでみて時事ネタとして影響があった「連合赤軍事件」を取り上げていた。確かに、この作品の初期に非常に印象的に使われたのは「赤」で、この作品を象徴する色となっている。ちょっとこの後、積読本になっている大塚英志「彼女達の連合赤軍」を読み始めようかな…。

0投稿日: 2006.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ矢吹駆シリーズ1作目。パリ在住のミステリアスな青年・カケルは、パリ警察警視の娘ナディアの日本語教師。2人はラルース家の首なし殺人事件を解決するべく奔走する。カケルは推理ではなく、本質的直観によって真相をつかんでいきます。なんだか雲をつかむようなカケルの科白、振り回されるナディアというパターンです。第5回角川小説賞受賞作品。

0投稿日: 2005.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログナディア&矢吹駆シリーズミステリーの第一弾。 吉本ばなな氏や森博嗣氏が、このシリーズについてそれぞれの作品で触れていていたので、どうにも興味をそそられ手に取ることとなりました。 読み始めて、すぐに夢中になりました。 舞台となるパリの薄寒い、乾いた冬の感じ、勝ち気なナディアの若さ、駆が背後に抱えている暗い何か。 いろいろなものが、ナディアの身近で起きた殺人事件の中に細かく織り込まれていて、とにかく読んでいることが楽しいのです。 ミステリーとしては、手堅い印象を受けます。 きちんきちんと論理をたてて、謎を解いていってくれるので、びっくりのどんでん返しに驚いた!ということはありませんでした。でも読み終えたあと静かに納得し、彼らの世界の雰囲気がずっと残ります。 読み終えてからすぐに、シリーズの後の作品を買いに出かけました。

0投稿日: 2005.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまた・・・と言葉にならなかった。噂にはず〜っと聞いていたのですが、長い間手に取ったことがありませんでした。どこかで日本人が書いた海外を舞台にした作品を敬遠していたところもあります。でも難しいですね、この作品。現象学に哲学など初めて知ることばかりだし、理解するのに時間がかかりました。 実は2度読みましたもの。(笑) カケルって本当に謎だらけで、またそこが面白さを引き出しているのですが。ラストのカケルのとった行動、これもまた謎。私は反感を持ってしまいますけど。いや〜すごいわ、この作品&この作家。

0投稿日: 2004.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ推理に「現象学」を使う探偵(?)矢吹駆シリーズ第一作。 「名探偵がナカナカ犯人を捕まえない理由」として「興味ないから」ていうのを使ったのがすごいんじゃないのか。実は。

0投稿日: 2004.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログカッコイイです。その一言に尽きます。 続編(というか流れ的に)に、「サマーアポカリプス」「薔薇の女」「熾天使の夏」「哲学者の密室(上)(下)」があります。

0投稿日: 2004.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ現象学的な思考により事件を解決する謎の日本人・矢吹駆。 レインボーマンに勝るとも劣らぬ経歴を持つ駆の不思議さを感じつつ、重厚な雰囲気の本格ミステリを堪能してください。

0投稿日: 2004.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ本格ミステリの名に恥じない王道ぶりと、笠井氏の本領(?)苛烈な思想の爆発。読んでいてぞくぞくさせてくれます。以下続刊『サマー・アポカリプス』『薔薇の女』『哲学者の密室』『オイディプス症候群』『熾天使の夏』雑誌にて連載中『瀕死の王』。カヴァ先生の本業(作家)・副業(評論)ともに注目しております(笑)

0投稿日: 2004.09.24