総合評価

(64件)| 21 | ||

| 24 | ||

| 9 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

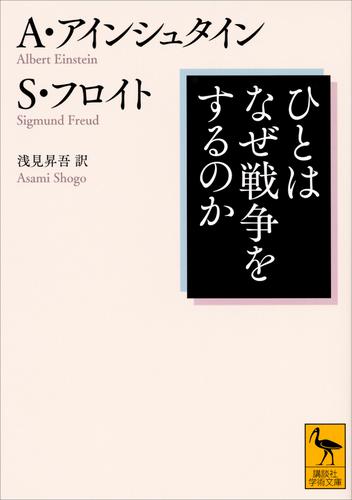

powered by ブクログこの本は、なんとアインシュタインが、フロイトに「人間を戦争から解き放つことはできるのか」と質問し、 フロイトがそれに応えた書簡集です。 国際連盟がアインシュタインに「誰でも好きな人に、 いまの文明で最も大切と思える問いをしてほしい」と提案したことから実現しています。 ときは1932年、ナチスが政権を掌握する前年で 、欧州がきな臭くなってきた時期。 2人ともユダヤ系だったため、 その後アインシュタインは1933年に米国へ、フロイトは1938年に英国へ亡命しています。 アインシュタインにとって、戦争のリスクは、まさに焦眉の問題でした。 書簡2通だけで、わずか50ページほどの内容ですが、 100年近く経ったいまでも、幸か不幸か、読む価値は減じていません。 アインシュタインは、すでに質問の段階で人間の心にこそ、権力欲や破壊への衝動など、 戦争の解決を阻む障害があるのではないかと問題提起しています。 これに対して、フロイトは同意して受け止め、さらに補足していきます。 まず、「人間も動物も利害の対立は暴力で解決してきたが、 人間は、暴力の支配から、法の支配を生み出し、暴力をコントロールするようになった」とします。 しかし、「法は支配者により作られ、支配者に都合のよいものになっていく。 支配者に対抗するには、意見の一致と協力による団結の力が必要」なことも指摘。 その後は、フロイトらしく「人間には破壊への欲動(死への欲動)とエロス的欲動(生への欲動)がある。 わかりやすく言えば、愛と憎しみだが、決して善悪ではなく、両方必要で混ぜ合わさっている」とも説明し、 「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」といったんは結論づけます。 しかし、最終的には戦争防止のために、人間の攻撃性に、戦争とは別のはけ口を見つけてやることや、 愛や一体感など、感情の絆を作り上げることの大切さを説くのです。 そして、「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩みだすことができる!」と結んでいます。 歴史を振り返れば、いつの時代も人間は戦争を止めることはできず、 人間の宿痾であることは、もはや否定できませんが、 また、人間だからこそ、戦争を止められる可能性があることも明らかにしています。 日本にしてみれば、アニメやマンガはいまや世界が注目する立派な文化。 そうした文化交流や民間外交を広げていけば、ひいては戦争抑止につながるということは、 本書を読んで再認識できました。 なお、光文社古典新訳文庫からも、中山元訳『人はなぜ戦争をするのか』として刊行されており、 こちらの方が新訳で、フロイトの他の論考4点も収録されていますが、 アインシュタインの質問の手紙は割愛されています。

1投稿日: 2025.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1963006699733975493?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw

0投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ頭のいい人達だから、私には想像もできないような素晴らしい解決策が提示されてたら素敵だなぁと思って読んだけど、ますます考えさせられる、悩まされる?感慨深く興味深い内容だった。これが第二次世界大戦前のもの、というのがまた…ね。 解説も本編並みのボリューム(笑) 私とは考えが異なる内容もあって、勉強になった! また一つ賢くなった!(多分)

0投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ文化は、人の欲望、価値観を規定する。 フロイトが言った文化の発展を促せば戦争の終焉へと歩み出すことができるは、まさにその通りだと思う。 これからの人間の攻撃性は、内へ向かっていく。それは外的な戦争ではなく、バーチャルな戦争、デジタルなものへの攻撃性となっていく気がする。人口の減少も、それに拍車をかける。

0投稿日: 2025.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ1932年、国際連盟はアインシュタインに依頼した。「今の文明において最も大切と思う問いについて、誰でも好きな方を選び、公開で意見交換して下さい」彼が選んだ相手は精神分析の創始者・フロイト。「人類を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?人間と人間の争いが最も露骨な形であらわれる国家間の戦争を避けるにはどうすればよいのかを見出すため、フロイトの最新の知見を知りたい」アインシュタインからの問いに、フロイトが答えた。人間の破壊欲動を「他者との争い」という形で表に出さないようにするには?フロイトの提案に希望が少し見える。

0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログまず本を手に取ったら、薄!という感じ笑 アインシュタインとフロイトの一往復の書簡を読み、それに対して考える形式。 解説にもある通り、第二次世界大戦前の2人という背景で、今の情勢をみたらどう思うだろうか? 文化的には進歩した?まだまだ途上だけど、いいかな?なんて思うことと とはいえ紛争の絶えない今の状況に少し辛さを覚えた

0投稿日: 2025.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログジャンプの増刊号的な組み合わせというのか、一次大戦と二次大戦の間に国際連盟きっかけでの往復書簡。科学の発展で兵器が急激に進化した時代だから今よりも次の戦争への恐怖は大きかったのかも知れない。

1投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初に想い出したのは「ガリア戦記」というタイトルだった。大和の歴史では「壬申の乱」という史実の名が記憶にある。人間の歴史で「争い事」はその初めからあるようだ。軍事の歴史で武装集団をそれまでと違った形にした人物として織田信長があげらろよう。彼は女性につきまとってる兵を自ら処分した話が残っている。 それにしても人々が忌み嫌っている戦争がないという時代はほとんどないのは何故だろう? 物理のパイオニアであるアインシュタイン博士が人間を学としたフロイト博士に問題提起をし、その解決を試みたのが本書であろう。 そして新たな創造の為に破壊が必要とは言え戦争という攻撃性はやり過ぎだとこの本から私は思う。 様々な分野で国際化が進む中で文化活動も国際化している今日、世界的規模で広がる戦争を避ける方法もこの本は示している。古典になるほど読み継がれることで、世界史が少しはましになれば4人の著者は望外の喜びであろう。

3投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインは国際連盟からの「今の文明(1932年時点)でもっとも大切な問い」について、好きな相手を選び手紙を書く、という依頼に対して、ヒトはなぜ戦争をするのか。を主題にフロイトに手紙を出し、フロイトからの返事を書いた本書。 アインシュタインは、「すべての国家が一致協力して、一つの機関をつくりあげ、この機関に解決を委ねる」そのためには「各国が主権の一部を完全に放棄し、自らの活動に一定の枠をはめる」という解決策を提案している。ほかの方法では、国際的な平和は望めないのでは?と添えて。 そして、人を戦争に駆り立てる要因として、「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が!」と述べている。 フロイトは、権利(法)もまた暴力によって行使される、としている。人を戦争に駆り立てる要因としては、「性の欲動(エロス)」と「破壊の欲動(タナトス)」をあげ、二つの欲動は分かち難く、何かを手に入れようとすれば奪いとろうとする欲動が必要になる。と述べている。 戦争は自然界の掟に即しており、生物学的なレベルでは健全で避けがたいものであるにも関わらず、なぜ、私たちは戦争に強い憤りを覚えるのか? それは、文化の発展により、人間の心のあり方に変化が起きたからだと述べている。 そして、これは夢想的な希望ではない、として、 文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩みだすことができる! と、強い言葉で、手紙を締め括っている。 このあと、ナチス政権が台頭して、ユダヤ人であるアインシュタインとフロイトは米英に亡命せざるをえなかった。 結局、戦争はいまでもある。 けれど、フロイトがいう文化の発展を促せば戦争は終焉を迎える、という言葉を私も信じたい。 インターネットが発展して、異文化を理解し、多様性を理解することができるようになった。 大きな集団の中にも、一人ひとり、涙を流し、血を流し、精一杯生きている同じヒトがいることを理解できるようになった。 無教養な、無知ゆえの無意識下の差別をしないように努力して、欲しいから奪うという原始的な欲動を制御し与えるものへと転換して、私は前に進んでいきたい。 そのためには、やっぱりたくさん本を読もう。

4投稿日: 2024.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトという、二人の天才の、人類は戦争をやめられるのか?に対する答えを読んでみたかった。 結果、同意できるところが多く、読んでよかった。 この問題は、解決が難しいが、現代の天才も参加して解決していってほしい。 私のような一般庶民もよくよく考え、まずは自分の周りから揉め事を起こさないようにしなければならない。

8投稿日: 2024.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトという、海外に亡命したユダヤ人の二人がこうやって書簡をやりとりしていたことが驚き。 1932年の出来事を調べてみる。世界恐慌の余波が残る。日本は和暦で昭和7年。五・一五事件で犬養毅が殺害される。ドイツはナチスが第一党になる。 二人のやり取り、書いてある内容は、そこまで古さを感じさせない。 アインシュタインからの、「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」という問いかけから始まる。国連のような中立的な組織が介入して解決しなければならないだろうという持論とともに投げかける。国際連盟ウケを狙った感じもある。 フロイトからの返信は、人間は歴史的に見ても利害の対立の解決には暴力が使われて来たことから話す。難しいところも多いが、以下要約。というか、私のメモ。 社会が発展するにつれ、暴力の支配から法の支配へと変わっていく。法は一人の暴力に対して連帯した人たちの力で勝ち取ったもの。しかし、これに歯向かうものにはやはり暴力に訴える。そのうち共同体の中に他の人より優れた人が出てきてまた独裁的な状況が作られ、それを共同体が打ち負かすと言うことが繰り返される。 過去の戦争には平和を目的としたものも多いことも事実。永遠の平和のために、戦争は不適切な方法とは言い切れない。しかし戦争しても永遠の平和は実現されていないのはなぜか?暴力で小さな集団を繋いでもその状態が長続きしないから。また大きな集団同士での戦争が始まるから。小さな戦争の頻度は下がっても、ひどい惨状を招く巨大な戦争が起きるようになった。 皆が一致団結して中央集権的な権力を作り、利害の対立が起きたときにはこの権力に裁定を委ねるべき。ただ、条件が揃わなければならない。 人間が自分の欲動をあますところなく理性コントロール下に置くことができれば人間の社会はいつまでも完全な一体化がされるかもしれないが、そんなことは無理。できたとしても時間がかかりすぎる。 平和主義者はなぜ戦争に強い憤りを覚えるのか?戦争は自然世界の掟に即しており、生物学的なレベルでは健全であり、現実には避けがたいものなのに。 文化の発展が、人間の心のあり方に変化を引き起こす事は明らか。ストレートな本能的な欲望に導かれることが少なくなる。文化が生み出す最も顕著な現象は2つ。1つは知性を強めること。力が増した知性は欲動をコントロールし始める。2つ目は攻撃本能を内に向けること。好都合な面も危険な面も含め、攻撃欲動が内に向かっていく。 本の後ろ半分は養老孟司と斎藤環の解説。数十年前の書簡に対する現代的な解釈が面白い。

2投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ「マリウポリの20日間」というドキュメンタリーを見て、恐れなのか怒りなのかわからない感情に心が震え、なぜ人間は戦争をするのか…と心底疑問に思い手に取った一冊。 100年近く前のアインシュタインとフロイトの書簡は興味深く、確かに文化の発展によって世界規模の戦争は終焉したように思われる。それでも、局地的に苦しんでいる人がいる事実には胸が痛い。 解説でハリウッド映画はものを壊すから嫌だという話が出てきて、私も全く同じことを感じていたので驚いた。あらゆるものを破壊してカーチェイスなどをしているが、これを見てテンションぶち上がりしてんのかと思うと、人間の破壊欲動って底知れないな…まあ映画で満たされるならそれで良いんだけど。

2投稿日: 2024.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で見かけて短いのでさっと読んだ。 アインシュタイン(当時53) 「戦争を防ぐのは実力を備えた国際機関。課題は人間の心」 ⇒ フロイト(当時76) 「人には攻撃的な性質がある。でも文化の発展で心は変わるので戦争を無くせるかも」 一見常識的なやり取りだが、アインシュタインが国際連盟では戦争を防げないと思っていたなら第2次世界大戦勃発で結果的に当たっていてさすが。それ以上にフロイトが文化の発展でと返すのが卓見。文化(と経済)で戦争を無くす路線は今でこそ有力と思うが、当時から見えていたらしい。ただ一往復のやり取りでは正直物足りず、国際連盟はこの企画で何がやりたかったのか。巻末解説ではそういう時代背景に触れて欲しい。代わりに斎藤環という人が「日本にはフロイトすら思いもよらない戦争解決手段『戦争放棄』がある」と解説していたが、それはただの願望であり解決手段とは言えないだろう。

1投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログすごく良い本なのだろう。けど、難しかった〜。要約して下さいと言われたら、生の欲動、死の欲動しか出てきません笑笑所々私の頭では理解出来ないレベルの概念的な話があった。いつか理解出来るように何度か読み直しチャレンジするつもりです。

2投稿日: 2024.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔会社のお偉い方におすすめされて読んで以降、度々読み返しています。 アインシュタインとフロイトによる手紙のやり取りが掲載されているだけなので本編は短いです。 ですがとても考えさせられますし、人間の本能についてすごく納得できた一冊です。 この本のおかげで私は良い意味で「人間に期待をしない」ことを学びました。 大変おすすめです。

2投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ第一次世界大戦終結後、あまりの惨事から、国際連盟が発足。 その国際連盟が、「ひとはなぜ戦争をするのか?」、を議論して欲しいと、物理学者のアインシュタインに依頼し、アインシュタインが依頼された議論をする、その相手に選んだのが心理学者のフロイトでした。 1932年にした2人の手紙のやり取りが、この本に収録されていて、読んでみたいと興味を持ち書籍を買ってみました。 今や、毎日毎日、テレビやニュースでは、「現在進行形の戦争」が日常的に報道されてて、余りにも目に入るので、その常態化に、何も感じなくなって麻痺している自分がいるのも怖いですが。 そんなマヒした自分自身に喝??を入れるべく、 「ひとはなぜ戦争をするのか?」 というテーマを国際連盟が学者に依頼した書簡をきっかけに、自分でも考える時間を持とうと、読んでみました。 フロイトは、アインシュタインへの手紙に、 「政治家が本来考え解決するテーマではあるが、本質的には政治家ではない一般の人間も考えるべきだ」 というところから始めて、 「愛と憎しみ」 のような人間の感情や観念を交えて議論していき、 「戦争をしないためには?」 という結論へ向かう、その考え方の流れが書かれてありました。 読後としての答えや感想は、読む人それぞれで違ってきそうですので、控えます。 この本の解説としてあとがきに、養老孟司さんが文章を書いてくれてもいます。 平和から少し遠ざかっている雰囲気の今この瞬間だからこそ、私は読んで良かったと個人的に思いました。 嫌な現実から目を背けたくなるニュースばかりの日々ですが、日本とはまるで遠くの場所の関係ない出来事だと、ついつい麻痺をしてそうな自分がいるな〜と思った、そこのあなた。 そんな人にこそ、是非一度手に取って頂ければと思います! (100ページくらいの5ミリ程の薄い本で、サラッと読めます) そんな、本日でした。

2投稿日: 2024.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトによる往復書簡および解説。 今の日本は道徳の教育が足りてないのでは、と思う。。

1投稿日: 2024.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ210106003 アインシュタインとフロイト、それぞれの立場から語られた戦争をなくすための往復書簡。 フロイトは生と死の欲動が戦争につながることを指摘。それを抑制するのは文化であるとの見解を示す。非常に面白く考えさせられる話だった。

1投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインが議論したいトピックを、フロイトを選んでやり取りをした手紙。この議論に関しては、今現在も状況は変わってないから、人における永遠のテーマなのだろう。

2投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アインシュタインとフロイトの一往復書簡。短いながら示唆に富むと思いました。 アインシュタインの「仕組みをつくればよくない?戦争がなくならない意味がよくわからない」という立場、フロイトの「人の性質は戦争を求める面もある。どうすれば戦争なくなるかについて、なぜ戦争を嫌悪するのか考えるとわかるんじゃない?」という示唆など、戦争について(それも、戦争をなくすことについて)考えると行き当たるようなテーマが密度高く取り上げられています。 一方で解説であらたに検討されている人口の影響や、システム化とそれへの反発という観点は、うーん。養老先生さすがです。

1投稿日: 2023.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ文化を発展させることで、戦争をなくせる、とフロイトが言っている。 まだまだ発展が足りないということか?と思いました。

1投稿日: 2023.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ世の中の大半は本当に重要なことを何ひとつ考えることなく(日々の瑣末なことすらも感じたり悩んだりするだけで「考えている」と錯覚するだけ)死んでいくから天才2人が代わりに丁寧に丁寧に順序立てて「なんで戦争すんのか、無くすとしたらそれは何によるのか」を書いて残してくれたもの?なのかしら。 アインシュタインのトスアップ、フロイトのアタック。考えるんだよみんな、僕たちが戦争についての考え方のひとつの形を見せるよ、正解は用意出来ないけど、てな。 養老孟司と斎藤環の解説も楽しい。 カミソリみたいに薄い本なので読み手と場所、気分を選ばない本。

3投稿日: 2023.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

【読もうと思った理由】 今日(2023年8月4日現在)、まさにロシア対ウクライナの戦争が行われている。「そもそもなぜ人間は悲劇しか生まないのに戦争を行うのか?」第二次世界大戦で敗戦した経験がある日本人であれば、誰しも一度はこの問いを考えたことがあると思う。また、そのロシアとは北方領土問題が未解決である。中国は地下資源があることが分かってからは、尖閣諸島を虎視眈々と狙っているし、韓国とは竹島問題がいまだ解決していない。北朝鮮は言うに及ばずだ。実は日本も決して対岸の火事ではない。そう、自分ごととして、この問いに真摯に向き合う必要があると思った。 【アインシュタインって、どんな人?】 アルベルト・アインシュタイン (1879―1955) 相対性理論の創始者、20世紀最大の物理学者の一人として知られている。また、その非エリート的経歴の特異さ、アカデミックな枠にとらわれず、ほとんど独力で斬新(ざんしん)な理論を建設する独創性、物理学のみならず哲学・思想界に及ぼした影響の大きさ、さらに権威や差別、とくにファシズムを憎み、人類の平和を求め続けた人間性の豊かさは、ほとんど他に例をみない。 1879年3月14日、南ドイツのウルムにユダヤ人の長男として生まれたが、父ヘルマンの事業失敗のため、生後1年足らずでミュンヘンに移住した。幼年時代をここで過ごしたが、幼年時代は普通の子供に比べて成長が遅く、知的な障害があるのではないかと両親を心配させたほどであった。ただ5歳のとき父に見せられた羅針盤に異常な興味をもち、また6歳からバイオリンを習い始めたが、これは生涯を通じての楽しみとなった。小・中学生としての生活は、ドイツ特有の権威主義的規律と型にはめ込む教育に対する反発によって愉快なものではなく、したがって優等生ではなかった。もっとも12歳のときに学んだユークリッド幾何学だけは彼の興味を大きくひいた。 1894年、父とその兄が共同経営していた会社がつぶれたため、一家はアインシュタインひとりをミュンヘンに残してイタリアのミラノに移った。そして翌1895年にアインシュタインも、卒業を目前にしてギムナジウム(長期普通教育の高等学校)を中退し、両親の下に行った。1895年、電気技師になる目的でチューリヒのスイス連邦工科大学を受験したが失敗し、翌1896年再度の受験で合格、1900年に卒業した。彼の学生生活は、正規の授業にはほとんど出席せず、友人のノートで試験を切り抜け、一方、一流の物理学者の原論文を熟読することが主体であった。1902年になって、友人グロスマンの父の推薦でやっとベルンの特許局の見習い技師に就職できたが、この仕事の余暇に理論物理学の研究に没頭し、やがて「奇跡の年」1905年を迎える。 1905年、光量子説、ブラウン運動、特殊相対性理論に関する三つの論文を、さらに1907年には固体の比熱の量子論を、いずれもドイツの物理学雑誌『物理学年報』に発表した。これらはいずれも近代物理学の発展にとって重要な意義をもつものであったが、なかでも特殊相対性理論に関する論文「運動物体の電気力学」は彼の名声を確固たるものとした。 当時、物理学界の指導者ローレンツの創始した「電子論」は、多くの現象をみごとに説明したが、その「絶対静止エーテル」の仮定に悩まされていた。すなわち、運動系における電磁現象、とくに光速度を観測することにより、その系のエーテルに対する絶対速度をみいだすことができるはずであったが、マイケルソンらの精密な測定にもかかわらず、地球公転速度の影響はみいだされなかった。ローレンツは苦心のすえ、運動系に対する時空座標の変換としてのローレンツ変換にまで到達したが、静止エーテルの概念を捨てきれなかった。 アインシュタインは、「光速度不変」と「相対性」の二つの要請を置くことにより、この問題をみごとに解決した。これによって、ローレンツ変換は、二つの慣性系の間の時空座標の変換そのものであり、電磁場の方程式がこれらに対して同じ形を保つこと、力学の方程式もそのように一般化すべきこととなった。 この後者から、質量保存則がエネルギー保存則に含まれることになった。しかし、この特殊相対性理論のもっとも革命的な考え方は、時空概念の変革であり、これが物理学ならびに哲学、思想に大きな衝撃をもたらした。この理論は、絶対静止エーテル、したがってニュートンの絶対空間を退けたばかりでなく、同時刻の概念、時間の進み方が運動状態に依存することを示すことによって、絶対時間や絶対運動の概念をも退け、時空を四次元の密接な関係に置いたのである。 これらの業績によって、彗星のように物理学界に登場した彼は、1911年プラハのドイツ大学教授、1912年母校であるスイス連邦工科大学教授、1913年にはプロイセン科学アカデミー正会員、カイザー・ウィルヘルム研究所(現、マックス・プランク研究所)物理学部長に迎えられ、1914年、プランクらの招きにより、ベルリンに移住した。 特殊相対性理論を完成した彼は、ただちにこれを慣性系ばかりでなく、任意に加速運動をする系に一般化する仕事にとりかかった。そのために、ニュートン力学では偶然にすぎなかった慣性質量と重力質量の一致を「等価原理」として積極的に取り上げた。これによって、加速系と重力のある慣性系の等価性、したがって重力と時空の計量との関係が得られるが、その一般的定式化、とくに重力場自身の方程式を一般相対論的共変の形に表すことは容易でなかった。 彼は、数学者となった古い友人グロスマンの協力も得て苦心のすえ、リーマン幾何学の形式を用いてついにこれを完成し、1916年、論文「一般相対性理論の基礎」を『物理学年報』に発表した。この理論は難解なうえに、観測による検証の可能性が少ないため、当初はそれほど注目されなかった。しかし1919年、エディントンによる日食観測によって、光線の屈曲が確かめられるに及んで、俄然(がぜん)脚光を浴び、物理学界のみならず、各界の注目を引くようになった。一般相対性理論は単に特殊相対性理論の拡張というだけでなく、「時空間の曲率が物質の分布によって決められる」、すなわち「時空の物質性」を示したものとして、哲学、思想のうえにも大きな意義をもっている。 現在、観測技術の精密化により、この理論の検証はさらに確実となり、また宇宙物理学の進歩により、パルサーにおける重力波の検出、ブラック・ホールの存在の可能性などで、原子物理学の発展によって一時圏外に取り残された観のあった一般相対性理論も、ふたたび脚光を浴びつつある。 1921年にノーベル物理学賞を授与されたが、これは主として光電効果の光量子的解明に対して与えられたものであった。しかし、「相対性理論」のアインシュタインとして、世界の寵児となった彼は、世界各国からの講義、講演の依頼で忙殺されるようになった。2週間余りの日本旅行では東京その他で講演を行った。学者、学生はもとより、世紀の天才を一目でも見ようとする民衆は会場にあふれ、難解な理論を平易な表現で説明する彼の温容に魅せられた。 1933年ナチスのヒトラーが政権をとり、侵略政策とユダヤ人迫害を始めると、身の危険を感じてアメリカに亡命し、プリンストン高等研究所員となり、1955年4月18日、動脈瘤(どうみゃくりゅう)破裂で死亡するまでここにとどまった。ここでの仕事は、前述のほかに、インフェルトとともに、『物理学はいかにつくられたか』を執筆したことで、これは物理学の本質を平易に解説したものとして、世界各国で親しまれている。 彼のあり方は、強制や枠にとらわれないで、自由に創造することであった。また、ユダヤ人として差別、圧迫を受けた体験から、虐げられた者の味方であった。迫害、虐殺を受けた同胞ユダヤ人への熱い心はもとより、たとえば来日中、人を見下すものとしてけっして人力車に乗らなかったこと、また「自由」の国アメリカでの黒人への差別に反対し、「自分がアメリカ国民の一人だということを感ずれば感ずるほど、この事態がますます私を苦しめる」として、その人権を守るために努力を惜しまなかったことは案外知られていない。 ファシズムに対しては、国際平和主義者として心からこれを憎み、ナチスが原子爆弾を製造して世界を制覇することを恐れ、それ以前にこれを製造するよう勧告した手紙に署名してアメリカのF・D・ルーズベルト大統領に送り、これがマンハッタン計画の契機となった。 第二次世界大戦後、彼の願いもむなしく、アメリカ、ソ連による原爆開発競争が際限なく続く状況をみて、彼は原水爆戦争による人類滅亡の危機を訴え、このことを生涯の責務とした。1947年8月には国際連合にメッセージを送り、国連の組織を改めて、強力な世界政府をつくり、核兵器をその管轄下に置くべきことを提唱した。このいささか理想主義にすぎた提唱に対し、ソ連の科学者らの反論があったが、これに対する回答その他でアインシュタインの示した社会主義観は注目される。 「資本主義体制では利潤追求のために、技術の進歩は労働の重荷を軽減するよりも、失業の増大をもたらす。この悪弊を除くには、計画経済のほうがよいが、それだけでは社会主義とはいえない。官僚の権力を抑え、個人の諸権利を保護する民主的対抗力が必要だ」という意味のことを述べている。 1955年、アインシュタインはラッセルの呼びかけに応じて核戦争防止の宣言を発した。この宣言は湯川秀樹、パウエルら9名の賛成を得て、同年7月アメリカ、ソ連など6か国の政府首脳に送られ、それはその後、科学者パグウォッシュ会議の契機となったのであるが、アインシュタインは、宣言が送られる直前、同年4月18日、プリンストンの病院で永眠した。「全体的破滅を避けるという目標は、他のあらゆる目標に優先されねばならない」というアインシュタインの原則は、いまや「ノーモア・ヒロシマ」とともに、すべての反核・平和運動の導きの灯となりつつある。 【フロイトって、どんな人?】 ジークムント・フロイト (1856―1939) オーストリアの精神科医で、精神分析の創始者。現在のチェコのプリボールに生まれる。父はユダヤ人で羊毛の商人。異母兄が2人いるが、8人兄弟の長子。4歳のときウィーンに移住するが、このころ経済的には困窮状況にあった。1874年ウィーン大学に入学。 最初はブレンターノの講義に出席し、その志向性の考え方に影響を受ける。入学後3年目になりブリュッケ教授のもとで神経解剖学の研究を試みる。経済的理由で学究生活を続けることができず、ブリュッケの勧めで1881年に医学の学位をとり、翌1882年マルタとの婚約で経済的な安定を得るためウィーンの総合病院に勤める。 1885年、その間の延髄の伝導路に関する研究業績によりウィーン大学の私講師のポストを得、奨学金を得てパリに留学。シャルコーのもとでヒステリーの催眠・暗示による治療を見、大きな感銘を受けて1886年その著書を独訳する。ウィーンに帰りシャルコーのところで観察した治療法を報告するが受け入れられず、開業医となる。先輩の神経科医のブロイエルに刺激されて催眠による治療を始める。 1895年には、後年の心理学の背景となっている『心理学の草稿』が書き上げられる。催眠治療中の患者の示唆により、催眠にかわる方法として自由連想法を使うようになり、治療技術としての精神分析を確立する。夢の分析的解釈を始めるようになり理論的にも整ってくる。そのころ(1902年以降)からフロイトに関心を寄せる人たちがフロイトのもとに集まり(心理学水曜会と称する)、1910年国際精神分析協会が結成された。 ユングを初代会長として選ぶが、アドラーやユングはリビドーの考え方の違いからフロイトと決別する。ナチスの迫害を受けるが、1938年ルーズベルトやムッソリーニなどの助力によってロンドンに亡命。翌1939年9月23日、で死亡した。 【本書概要】 1932年、国際連盟がアインシュタインに依頼した。「今の文明においてもっとも大事だと思われる事柄を、いちばん意見を交換したい相手と書簡を交わしてください」。選んだ相手はフロイト、テーマは「戦争」だった。宇宙と心、二つの闇に理を見出した二人が、人間の本性について真摯に語り合う。ひとは戦争をなくせるのか? 【感想】 アインシュタインもフロイトも、二人ともユダヤ人だ。2,000年も自分達の国を持たず、迫害され続けた民族の生まれだ。きっとその人格形成において、ユダヤ人ということが少なからず影響を与えたはずだ。それにも関わらず、二人は平和主義者として、タイトルにもなっている「ひとはなぜ戦争をするのか」を真剣に思考している。 本書は非常に薄い本だ。本書全体でも110ページ。そのうち解説が半分を占めている。まず最初にアインシュタインからフロイトに向けた手紙からスタートする。それに対してフロイトが手紙で回答する。一往復のみの往復書簡だ。多分一度読むだけであれば、2時間も掛からないだろう。だがテーマがこの上なく重い。恐らくこのテーマを真剣に思考すれば、何カ月でもこのテーマだけで思考できるだろう。 第一次世界大戦が終結したのが1919年。今回の手紙のやり取りのトリガーとなった国際連盟が設立されたのが1922年。そしてヒトラー率いるナチスドイツが、ユダヤ人の迫害を始めたのが1932年であり、同年にこの手紙をやり取りをしている。その後1933年、ドイツとの国境に近いベルギーに住んでいたアインシュタインは、身の危険を感じイギリスを経由して、アメリカに早々に亡命している。またフロイトも1938年にイギリスへ亡命している。そして第二次世界大戦の始まりと言われているのが、1939年の英独戦争である。 そう考えるとアインシュタインとフロイトが、戦争をテーマに手紙をやり取り出来たのは、まさしくこのタイミングしかなかったであろうと思う。ユダヤ人ということで、迫害をされ続けた二人だからこそ、本気で世界から戦争を無くしたいと思っていたのだろう。この時系列の前提を最初に書いておかないと、二人の考えが理解出来ないところも多分に出てくると思い、まずは前提を記しました。 この往復書簡のトリガーとなったのが、国際連盟だ。国際連盟の国際知的協力機関からアインシュタイン向けに提案があった。提案の内容は、世界中で誰でも好きな人を選び、いまの文明でもっとも大切と思える内容について意見交換をすることだ。そしてアインシュタインが選んだ相手が、同じユダヤ人で精神科医のフロイトである。 アインシュタインが選んだテーマが、「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」である。その問いに対してアインシュタインは、なぜこんな簡単なことが出来ないんだという考えからスタートする。アインシュタインが最初に提案した方法は、世界中のすべての国家が協力して、一つの機関を作る。そしてその機関に司法と立法の二つの権限を与えた上で、実際に国際紛争が起こったときには、この機関に解決を委ねるのだという。もし国と国の間に紛争が起きた時には、どんな争いであっても必ずこの機関に解決を任せ、その決定に全面的に従うようにする。 このアインシュタインの考えを読んだ時に、理想論としてはごもっともだけど実際いま国連(国際連合)は、戦争終結に向けてほぼ機能しておらず、ロシア対ウクライナ戦争は今日も継続しており、戦争が終わる気配はない。まぁ、そもそも国家対国家の紛争が起こった際に、すべての判断をその機関にゆだねるのは、現在世界1位と2位の軍事力を持つアメリカも中国も当事者になったときは、絶対そんなことはしないだろうと思った。 そこは20世紀でもっとも頭が良いと言われた、アインシュタイン。すぐにそんな簡単にはいかないだろうと続ける。結局はその機関に、絶対的な権力を与えないといけない。それを各国がすべて了承しないと、現実的ではないと。ただ数世紀に渡って国際平和実現のために、数多くの人が真摯な努力をしたが、平和が訪れていないと言う。なぜか?とアインシュタインは問う。 そこでアインシュタインは、そもそも人間の心自体に問題があるんだと言う。人間の心の中に平和な世界になろうとするのに抵抗する種々の力が働くのだという。それのさいたるものが権力欲だと。 この意見にはその通りと思う。中国の国家主席もロシアの大統領も自分が最高権力者の任期を延ばすため、平気で憲法改正を行う。なぜだろう?自分や自分の親族が生涯まったく困らない財力をあり余るほど持っているはずなのに。このとき思った。人間って、欲望にリミッターを掛けれないというか、リミッターなんて、そもそも無いんだろうと。だから自分の願望が叶い続ければ、もっと、もっとという欲望が、無限に増殖し続けるんだろうと思った。 アインシュタインは続ける。 「人間には本能的な欲望が潜んでいる。増悪に駆られ、相手を滅亡させようとする欲求があるのだ。」という。平常心のときには、破壊への衝動は心の奥深くに眠っているのだという。そして特別な事件が起きたときにだけ顔を表すのだという。そしてアインシュタインの最後の問いが、「人間の心を特定の方向に導き、増悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか?」という問いを投げかける。 それに応える形でフロイトが、長い手紙の中でこう回答している。「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、出来そうもない」と。 では、他に打開策はないのかというと、そうではないという。それは人間の攻撃性を完全に取り除くことが問題なのではないという。人間の攻撃性を戦争という形で発揮させなければ良いという。では、どうやって?という疑問が湧き起こる。 そこでフロイトは、こう答えている。人と人の間の感情と、心の絆を作り上げるものは、すべて戦争を阻むという。感情の絆は、一体感や帰属意識によって生み出される。人と人の間に大きな共通性や類似性があれば、感情レベルでの結びつきも得られるものだと。こうした結びつきこそ、人間社会を力強く支えるものだと説く。またフロイトは、平和主義者はなぜ戦争に強い憤りを覚えるのか?また多くの人間が人生の数多くの苦難を甘んじて受け入れているのに、戦争だけは受け入れようとしないのは、なぜなのか?実はフロイトが強い関心を寄せている問題という。 私たちが戦争に憤りを覚えるのはなぜか?という問いに対して、フロイトはこう答えている。私たち平和主義者は、体と心の奥底から戦争への憤りを覚えるのだという。その補足説明をしている。フロイトいわく、人間の内にある最善のものは、すべて文化の発展から生まれたものなのだという。文化の発展が人間の心のあり方に変化を引き起こすことは、誰もがすぐ気付くという。ストレートな本能的な欲望に導かれることが少なくなり、本能的な欲望の度合いが弱まってきた。例えば、私たちの祖先なら強く興奮を覚えたもの、心地良かったものも、今の時代には興味を引かないもの、耐え難いものになってしまっている。この変化を引き起こしたものは、究極的には心と体の全体の変化なのだ。 心理的な側面から眺めてみた場合、文化が生み出すもっとも顕著な現象は二つだという。一つは知性を強めること。力が増した知性は欲動をコントロールし始める。二つ目は、攻撃本能を内に向けること。好都合な面も危険な面も含め、攻撃欲動が内に向かっていくのだという。「人間を戦争というくびきから解き放つことは出来るのか?」というアインシュタインの問いに対する、フロイトが出した最終回答は以下だ。 「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる」と説き、往復書簡は終わっている。 実はこのフロイトの回答を読んだだけでは、理想論の度合いを強く感じでしまい、納得感がかなり薄かった。それを養老孟司氏と斎藤環氏の2名の解説者が補足説明してくれていた。特に養老氏の解説は非常に読みやすく、また納得感も得やすい。養老氏の解説で特に印象に残った内容は以下だ。 そもそも養老氏は、2人が一切触れていないテーマを戦争起因として重要な問題があると説く。それは人口問題だ。日本も例外ではなく、明治維新以降、急激に人口が増加した。人が増えれば物も不足するが、若者の居場所や仕事も不足するという。そこで軍隊が若者の就職先の受け皿として、非常に役立ったという。軍隊は会社と違い、雇用にそもそも制限がない。なので、経済が許す限り肥大化していった。軍隊が大きくなれば当然戦争の危険は高くなる。なぜなら、軍隊を大きくする大義名分として、対外的に危機を誇張せざるを得ないからだと説く。この人口問題は、アインシュタインやフロイトの説より僕はよっぽど納得感が高かった。 他にも養老氏の言葉で印象に残った言葉がある。フロイトは、人には破壊欲動があるという。そして現代では、その破壊欲動をハリウッド映画が、仮想的に解消するのに役立っていると養老氏は説く。それを読んで、なるほどなぁと納得できた。だからハリウッド映画は、ド派手な爆破シーンやカーチェイスなどが、ふんだんに盛り込まれている。ああいうアクション映画を観てスカッとするのは、人の破壊欲動を疑似体験とはいえ体感できるので、破壊欲動をある程度は解消できるのだろうと思った。 実は本書を読んで、もっとも腑に落ちた考え方を養老氏が説明してくれていた。その考え方は、「人がなぜ戦争をするのか」と直接的関係はないが、とても感銘を受けたので以下に記します。 それは、脳は与えられた外的環境や考え方によって、変化するということだ。養老氏いわく、数学者や哲学者がひたすら考えているのも、脳が脳自身の働きに適応しているように思えるのだという。頭の中で論理的整合性が取れるように、ひたすら自分の脳を変えていこうとする。また養老氏はこう考えたという。 「わかった」と本当に思ったときの脳は、わかる以前の脳とは違っているはずであるという。だから何かがわかると、次々にまたわからないことが出てくる。脳が変化し、その脳に「新しい状況」が発生するからである。自分の脳を変えるという習慣が付くと、いわば中毒を起こす。だからひたすら考え続ける。 この文章を読んだときに、最近自分が思想書にやたら惹かれる理由がやっと分かった。本書にしろ、「武士道」「人生論ノート」「春宵十話」「人間の建設」などなど、ここ数ヶ月で読んだ思想書、哲学書、対談集などは、僕に新しい知識や知恵を与えてくれた。そのときに養老氏いわく、脳が変化しているのだという。そしてその脳を変化することが習慣化すると、中毒状態になるという。実際に新しい知識を入手し、その知識と自分が過去に蓄えた知識とを融合し、新たな知恵として自分で気づけたときには、正直言うとかなりの快感を感じている。そのときに自分でも脳が活性化している感覚が、生きていて一番持てている。 最近特に思うのだが、養老孟司氏の言葉が自分には凄く響く。多分思想や考え方が、ある程度似ているのであろう。養老孟司氏の公式YouTubeチャンネルは、かなりの動画を見まくっている。聞いていてどの知識人よりも、自分にとって納得感が深いのだ。 最後になるが、「どうしたら人は戦争をやめれるのか」の僕の見解は以下だ。 世界中の人々が、他人の心の痛みを理解できるようになるまでは、テロも戦争も無くならないと思う。残念ながら…。 【雑感】 次は「みみずくは黄昏に飛びたつ」を読みます。この本は、村上春樹氏に対してまだ苦手意識が拭いされていなかったときに一度読了している。ただ読んでからある程度日数が経っているのと、最近思想書を読んで読解力が上がってきた感覚があるので、再読してみようと思った。

80投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1932年、国際連盟からの依頼が物理学者であるアルバート・アインシュタインにとどく。「今の文明において最も大事だと思われる事柄を、一番意見を交換したい相手と書簡を交換して下さい」、選んだテーマは「人はなぜ戦争をするのか」、選んだ相手はジグムント・フロイトであった。アインシュタインは権力と人間の本能的な欲求提示する。フロイトは、暴力とそれを止めることのできる国際機関の設立を願う。しかし、わかっていることがある「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」。100年近い時間が経過しても、人間は進化せず戦争を繰り返している。さらにフロイトは問いかけます。「すべての人間が平和主義者になるまで、あとどれくらい時間がかかるのでしょうか」。何を進めていけば平和に近づくのでしょうか。フロイトの結論はこうです、「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩みだすことができる!」文化という言葉が正しいのかわかりませんが、お互いを正しく理解して尊敬をすること、それを文化もしくは文明と呼ぶのでしょうあ。国際的な交流や、その国へ旅行してその国を知ること、そこで生きている人間をしることが戦争を回避できる、そのような人間が国の中で増えていく。本書を読んで、戦争について深く考えることができました。そして100年たっても人類の根本的な問題は簡単には変わりえないことを確認しました。いま地球上で起きている不幸な戦争や紛争がお互いを理解することで早く終焉に向かうこと、新しい戦争が起きないことを心より願います。

2投稿日: 2023.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログそれぞれ超一級の専門家、アインシュタインとフロイトとの 一回きりの往復書簡で、戦争に走る人間のサガを解剖する。 しかし、年代は第一次世界大戦後、第二次世界大戦前の1932年。 この冊子が再編されたのが2016年、まさかの2022年~2023年の今 「ロシアが戦争をしかける」にヒントがあるのかどうか、ご名答とは言えないわ。

2投稿日: 2023.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログフロイトが言うには、文化が発展すると、戦争がなくなることを期待できる。知性が強まり、攻撃本能を内に向けるようになる=平和主義者が増えていくため。 要は、文化が進むとストレートで本能的な欲動に導かれることが減ってくると。それはなんか感覚的にはわかる。 でも、地政学的な要因とかそういう抗えない何かは残り続けるんだろうなと。ロシア見ててもそうですよね。 アインシュタインの言うように世界政府的なデカい権力が出てこない限りは戦争をなくすことはムズいんだろうなあ。

2投稿日: 2023.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アインシュタインとフロイトが戦争をテーマに議論を交わした手紙について。 冊子の薄さと、文章の平易さから読むことを決めた。しかし、テーマと内容は決して浅くない。もちろん紙面上の限界はあるため深く掘り下げきれないところもあるが、国際機関の存在や文化による啓蒙など戦争を起こさないようにさせるための人間の試行錯誤について述べることを通して戦争論にアプローチしている。 権利や権力(暴力)の取得とその変遷、少人数による支配と多数による支配が表裏一体であること、などの分析が興味深かった。

4投稿日: 2023.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ国際連盟から「今最も重要だと思う事柄について、一番、意見を聞きたい相手と書簡を交わしてください」という依頼を受けたアインシュタイン。 彼が選んだテーマは「戦争はなくせないのか?」そして、選んだ相手は心理学の大家フロイトだった。 彼らのやりとりを読みやすい文章で訳したもの。 ★戦争をなくすために、今なにができるのか? アインシュタインは国際的な機関が、国際的な紛争を絶対的な権威をもって判決し、決定を実行するようにできないか、と考えるも、現状では実現は困難だと考えています。 これまで、平和は実現できない理由は人の心(権力欲・利益を求める・本能的に憎悪に駆られて相手を絶滅させようとする欲求)にあるのではないか、では、人の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることは可能なのであろうか。とフロイトに問いかけます。 フロイトはアインシュタインが述べたことをたどりつつ、考察し、やはり戦争を確実に防ぐには、みんなが一致団結して、強大な中央集権的な権力を作り、利害対立の裁定を委ねるほか道はないとしています。そしてこの道へ進むには二つの条件がいると指摘しています。①現実に機関が創られること②裁定を押し通せるだけの力を持っていること。そして、国際連盟は②の条件を持っていませんでした。 また、フロイトはアインシュタインが主張した、人間の心自体に問題があるのではないかという説も賛成。 結論から言えば「人間から攻撃的な性質を取り除くことはできそうにもない」のですが、人間の攻撃性を戦争という形で発揮させなければ良いと述べています。 破壊欲動の反対の欲動、エロスを呼び覚ませば戦争を阻めるはず=人と人との間の感情と心の絆を作り上げるものは戦争を阻むはず、と。 もう一つ、戦争への欲求を間接的に克服する手段として、人間は指導者と従属する者とに分かれることに着目。これは生まれつき備わっている性質で如何ともし難いため、優れた指導層を作るための努力をすることを挙げています。 ここでフロイトは一つの問題を提起します。 どうして数多の苦難を甘んじて受け入れて生きてきた多くの人間が、それでも戦争だけは受け入れ難い!と思うのか?フロイトは文化による心身の変化が、平和主義者を心身から戦争を拒絶させるとのべ、この心身の状態と、将来、戦争がもたらすであろうとんでもない惨禍への不安が、戦争をなくす方向に人間を動かしていくと期待できるのではないか、と締めくくっています。 訳文も読みやすく、解説も丁寧で(養老孟司さんと斎藤環さんによる、これまた丁寧で興味深いもの)、短いながら濃い一冊でした。 これが書かれたのは1932年。ナチスドイツが勢力を拡大し、書簡を交わした二人の天才も亡命を余儀なくされた身でした。書簡の言葉から「言うほど簡単ではないけれど」という実感と、それでも、平和に向けて何ができるのか考えようとしている姿がうかがえます。

7投稿日: 2022.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ1.著者;①アインシュタイン;理論物理学者。特殊相対性理論や一般相対性理論が有名。光量子仮説に基づく光電効果の解明で、ノーベル物理学賞受賞。②フロイト;精神科医。精神分析学の創始者。<解説者>③養老孟司;解剖学者。「バカの壁」は450万部を記録。戦後のベストセラー5位。第一位は「窓際のトットちゃん」④斉藤環;精神科医。「世界が土曜の夜の夢なら」で角川財団学芸賞受賞。他にも共著で小林秀雄賞受賞。 2.本書;国際連盟がアインシュタインに「今の文明で最も大切と思える事柄を、好きな人を選び、書簡を交わす」事を依頼。彼は、フロイトに戦争(人間を戦争というくびきから解き放つ事は出来るのか)について、手紙を書いた。フロイトの回答は、「文化・知性が戦争を抑止出来る」と言う。解説の養老・斉藤両氏の論考も高水準で読みごたえがある。ロシアのウクライナ侵攻の最中、浅見氏(訳者)あとがき「二人の戦争論を読み、二十世紀の英知を手に、新たな歩みを始めなければならない」が心に響く。 3.個別感想(印象に残った記述を3点に絞り込み、感想を付記); (1)『フロイトへの手紙(アインシュタインから)』より、「人間の心を特定の方に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されない様にすることはできるのか?・・・“知識人”こそ、大衆操作による暗示にかかり、致命的な行動に走りやすいのです。何故でしょうか?彼らは現実を、生の現実を、自分の目と自分の耳で捉えないからです。紙の上の文字、それを頼りに複雑に練り上げられた現実を安直に捉えようとするのです」 ●感想⇒知識人は机上の空論に陥る事が間々あると聞きます。学者が現実に捕らわれないず、純粋な理論を構築する事は、科学進歩に貢献します。しかし、現実の世界は頭で考えるように単純ではありません。例です。製造業では、若い頃に現場経験を積ませて、選抜後に幹部登用する会社が多いそうです。「生の現実を、自分の目と、自分の耳で捉え」ないで、世間に認められる良質なモノづくりが出来るはずがありません。過日、映画「Fukusima 50(原発事故と戦った50人)」を見ました。その中で、東電役員が事故状況を問われた際に、「私は東大経済学部出身ですから(技術はよくわかりません)」と答えた場面がありました。頭でっかちだけでは、経営のかじ取りは無理でしょう。 (2)『アインシュタインへの手紙(フロイトから)』より、「戦争への拒絶、それは平和主義者の体と心の奥底にあるものが激しい形で外に現れたものです。私はこう考えます。このような意識のあり方が戦争の残虐さそのものに劣らぬほど、戦争への嫌悪感を生み出す原因となっている、と。・・・文化の発展が生み出した心のあり方と、将来の戦争がもたらすとてつもない惨禍への不安、この二つのものが近い将来、戦争を無くす方向に人間を動かしていくと期待できるのではないでしょうか。・・・文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことが出来る」 ●感想⇒フロイトは、「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことが出来る」と結論付けています。書簡が交わされたのは1932年で、90年経ちました。文化は、それなりに発展しました。しかし、世界各地で紛争が絶えません。ウクライナ侵攻、クルド×トルコ紛争・・・、それに内戦と争いは続くばかりです。アインシュタインは言います。「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が」と。フロイトは言います。「知性を強める事、攻撃本能を内に向ける事」と。私達は、戦争に加担する様な事にならない様に、広い視野でものを考え、行動したいものです。“巧言令色すくなし仁”たる指導者の言動に惑わされない為に。 (3)『解説Ⅱ(斉藤環)私達の“文化”が戦争を抑止する』より、「私達は世界史レベルで見ても最高度に文化的な平和憲法を戴いているからです。そこにはフロイトすら思いもよらなかった戦争解決の手段、すなわち“戦争放棄”の文言が燦然と輝いています。この美しい憲法において先取りされた文化レベルにゆっくりと追いついていく事が、これからも私達の課題であり続けるでしょう」 ●感想⇒日本の憲法は平和主義を提唱し、第九条で「①戦争放棄 ②戦力不保持 ③交戦権否認」を謳っています。今、我国の安全保障に関心が高まっています。“反撃能力の保有”に関し、ある調査では、「保有賛成=55%、反対=29%」だったそうです。反撃能力保有は、専守防衛から逸脱し、先制攻撃の可能性をはらんでいます。戦後77年を経て、75歳以上の人口は約15%となり、戦争体験者が少数になりました。斎藤氏が言う「フロイトすら思いもよらなかった戦争解決の手段、すなわち“戦争放棄”の文言が燦然と輝いています」を、今こそ国民一人一人が真剣に熟慮しなければならない時と考えます。 4.まとめ;私は戦後生まれで、戦争体験がありません。戦争の悲惨さについて、祖父母からよく聞かされました。「B29(アメリカの爆撃機)の来襲、空襲警報がけたたましく鳴り響く中、防空壕へ一目散に逃げた。衣食住に困窮し、食べるものもなく、着の身着のままの生活。いつ死ぬかわからない日々だった」と。私はこの話と、野坂氏の「火垂るの墓(浮浪児兄妹の悲惨な生活)」や井伏氏の「黒い雨(被爆者の辛い生活)」を再読する度に心が痛み、平和主義を貫く事の大切さを痛感します。戦争を決してしてはいけません。どんな理由があろうとも。本書は「2020年8月第13刷版」です。ウクライナ侵攻が続く中で、この本が売れ続け、戦争について多くの人が考察している事が救いです。子々孫々に明るい未来を。(以上)

109投稿日: 2022.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アインシュタインとフロイトの書簡による対話(解説:養老孟司、斎藤環)。「人間から攻撃的な性質を取り除くのは、できそうもない」という意見は確かになと思う。場の空気を読むことも、同調圧力として誰かを攻撃することはあるはずで、「人と人のあいだの利害の対立、これは基本的に暴力によって解決されるもの」という言葉が重く響いた。弁論は「法による支配」下での攻撃になるし、常に何かしらの暴力は付きまとう。

2投稿日: 2022.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ国際連盟の求めに応じてなされた有名な往復書簡。戦争について、当時の碩学は何を考えていたのか?即効薬はないが、ゆっくりと効く薬を本書簡自体が物語っている。解説については、養老先生と斎藤環先生。前者の解説は、アインシュタインから始まって、持論を展開。後者の解説は、フロイトの考えをより理解するうえで秀逸だと思いました。

2投稿日: 2022.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間を戦争というくびきから解き放つことができるのか? いままさにロシア プーチンの世界に対して 感慨深い…

2投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログロシアのウクライナ侵攻。。。 今、読む本。 必要不可欠な文化が世界に広がれば、本当に戦争はなくなるだろか。 【文化の発展が人間に押しつけた心の在り方によって我々は戦争に対して単なる知性・感情といったレベルではなく生理的なレベルで拒絶するようになる】 だとしたら、文化広がりますように。 平和主義、広がります様に。

2投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログフロイトは話が長いっていう本。 1932年の話なので古かったり歴史としてそうはならなかったこと等も書いてあるけど、ページ数も少なく読みやすい。 1933年にナチスの一党独裁が始まってそれどころではなかっただろうけど、一度きりではなく対話形式の複数回の往復書簡にして欲しかった。 養老孟司さんの解説が良かった。

1投稿日: 2022.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ手紙が半分、解説半分の本。 解説を読んでより深く2人の考え方を理解出来た。 文化が発展すればするほど、人口も減る。めちゃくちゃなるほどな、と思った。 戦争にならない為には。 『資本主義』である限り、一生戦争はなくならないと私の尊敬する人が言ってたけど、そうなんやろなぁと思う。 むしろ、兵器を使った戦争は人間がおらんくならん限り絶対おこってしまうんじゃないかと改めてげんなりした。

2投稿日: 2022.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログいまはこれ、買っといたほうがいいと思うよ。 「戦争は女の顔をしていない」 「ペリリュー島」 と並べて 2022/07/05 更新

0投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトという二人の偉大な先人が戦争について手紙をやりとり、なんて設定だけで興味が。 手紙自体は簡潔な内容でアインシュタインの問題提起と解決案は、まぁ順当な考えなのかな?と思う。対してフロイトの返答はなかなか苦しそうかな?とも思う。そりゃこんな問題にスパッと答えるのはいくらなんでも難しいだろう。 今の時代.世界大戦の時代からすると戦争を回避する方向になっているが、それがフロイトの言う文化の発展によるものというよりは、あまりに武器の威力が強大になった結果、相手だけではなく自分自身をも破壊する可能性を持つようになってしまったからと思うとフロイト的な解決はまだまだ難しいのかもしれない。 ただ解説にもあった通り、嫌韓本が売れる一方で韓流ドラマ人気な状況などを思うとそういう文化の力は本当にありそうだな、と思う。 今まさにロシアのウクライナ侵攻が行われている最中、衆議院選挙のタイミングだけど、色々な主張がある中、暴力による解決から本質的に抜け出すことのできていない世界において今この瞬間で平和を維持するには現実的に何が必要なのか?を考えて投票したいと思う。 ま、そんなことは置いといてこの偉人達がこんなやりとりをした、ということだけでも十分読む価値あると思います。

8投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトの書簡といわれるだけで、相当難解な内容を想像するも、嬉しい悲鳴。特に、前半のアインシュタインがフロイトにあてた内容が分かりやすい。読める!それだけでも読む価値があったと。

1投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ感服した。素晴らしい名著だ。 「スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ / 戦争は女の顔をしていない」を半分ぐらい読んだあたりでこの疑問が自分の中で爆発し耐えられなくなってしまった。「ひとはなぜ戦争をするのか」その事について私の万倍は真剣に考えた二人の賢人と二人の解説者の意見を知りたく成った。 ド頭からアインシュタインによる質問の理論立ての聰明さに驚く、続いてフロイトの権利と権力(暴力)から始まる戦争(暴力)と法(暴力)の仕組みの解説の分かり易さにまた驚く、次に質問の段階からアインシュタインとフロイトの「ひとはなぜ戦争をするのか」の根本原因について意見が完全一致していることで驚愕へ至る。最後にフロイトが出す「なぜ」の先を行く「永遠平和のため」の解決法──つまりアインシュタインが問うた最終回答だ──については私には正しさを考察する能力が無い。二人の往復書簡は40ページも無いけれど、これ以上量があったらちょっと頭がついていかなかったなと思う程に内容が濃い。 だから唯一つ、我ながら情けないほどに単純過ぎてどうしようもない感想だけが出てくる。 「これ、教科書に載せた良いと思う。」 フロイトは現在、適当に私が読んできた本で覚えがあるものを挙げるだけでも進化論・精神医学・社会学・脳神経科学といった多ジャンルの、あらゆる書籍のあらゆる箇所で如何に「フロイトが誤っていたか」についてひたすら言及される対象である為、本人の文面を一度も読んだ事無いのになんだか分からないうちに舐めてかかってる対象になってたかもしれないと反省した。当たり前の話で「実は何でもなかった人」ならばここまで名前は残らないのだ。 とはいえ、ニュートンはアインシュタインに「更新」され、アインシュタインは量子力学との融合を「切望」され、ダーウィンは進化論で説明出来ない事象を「補足」される事が多いが、フロイトは根本的に「訂正」される事が多過ぎるのでそういう対象として私に刷り込まれてたのかも知れない。 ただ、それが精神医学という分野を切り開いた原始に近い諸段階、それこそギリシャ哲学誕生の原始諸段階であったかもしれない可能性を考えると、ソクラテス・プラトン・アリストテレスの知を現代に適応する為にはどれだけの現実的修正が必要かというような例に近くなる。未だにニュートン力学発見以前の段階にあると言える精神医学界(少なくとも患者当事者の私にはそう見える)においては致し方ないことかもしれない。そしてそれこそが私自身がフロイトの言説を直接一度も読み聞きしていない段階でのこの「舐めた」態度を産んだのだと思う。 だからこそ、本書のフロイトの戦争の仕組みの説明の簡単明瞭さには舌を巻いた。なんて凄まじい説得力だろう。戦争が続いている今現在(2022年6月)、フロイトの提示する「永遠平和のため」の未来の実現可能性については想像力も考察力も追いつかないけれど、両者の意見が一致している「ひとはなぜ戦争をするのか」?というその原因までの文面には、少なくとも私には反論の余地が全く無い。全くもってその通りであると全面的に同意する。 改めて感服した。素晴らしい名著だ。養老孟司・斎藤環さんらによる解説も良かった。

4投稿日: 2022.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログフロイトは、文化文明の発展は、知性を強め、知性は欲動をコントロールし、攻撃本能を内に向ける。文化文明は戦争と対立するもので、だから私たちは心と体が戦争に憤りを覚え、戦争に我慢がならないと言っていました。解説も興味深く、アルゴリズム的なシステム社会では戦争のような賭け事はしなくなり、新しい社会システムに対するレジスタンス、抵抗(テロ)にかわり、それは簡単にはなくならないという指摘、憲法の戦争放棄に先取りされた文化レベルに追いつくことが私たちの課題など、フロイトが描く世界を具体的にするヒントをくれたように思いました。

2投稿日: 2022.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ今こそ読みたい一冊。 この手紙から90年近くが経った今、科学は理系も文系もフロイトの時代と比べて遥かに進歩した。取り得る手法も多い。21世紀に生きる我々はこれまで軽視されてきた人文科学の叡智を結集させて乗り越えていきたい。全員がグレタに。

2投稿日: 2022.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログP54〜:心理学的な側面から眺めてみた場合、文化が生み出すもっとも顕著な現象は二つ ①知性を強めること(力が増した知性は欲動をコントロールしはじめる)。 ②攻撃本能を内に向ける。 ①②のように文化の発展が人間に押しつけた心のあり方によって我々は戦争に対して単なる知性・感情といったレベルではなく生理的なレベルで拒絶するようになる。 本文はもちろんですが解説も興味深く読んだ。 フロイトが終盤に文化の力への強い希望を表明していることが非常に印象的。

3投稿日: 2022.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ「判決に絶対的な権威があり、自らの決定を力ずくで押し通せる国際的な機関、その実現はまだまだおぼつかないものです」(pp. 12-13)と、アインシュタイン。ロシアとウクライナの戦争に際した国際連合をみても、やはりそのように思われる。国際的な機関によって平和を実現するにあたっては「各国が主権の一部を完全に放棄し、自らの活動に一定の枠をはめなければならない」(p. 13)のだが、それは現在では実現しておらず、また近いうちにそうなる見込みもない。さて、どのようにして平和は実現されるのか。 個人的は、フロイトの答えはひとつの真実であるように思われるけれど、少し楽観的なようにも思われた。彼は「文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる!」と、希望的な言葉で自らの議論を締め括ったけれども、はたしてそれで戦争がなくなるのが先か、それとも(人間の)世界が無くなるのが先か。 とはいえ、二人の議論はとても明快だし、いろいろと考える切り口を与えてくれる。フロイトの主張も、自分が持っていたフロイトへのイメージに反して、筋が通っているように思えた。 解説は二人ともクセが強い人(と私は思っている)ので流し見た程度。本編はアインシュタインもフロイトも読んだことがない人でも理解できるのに対し、解説は養老孟司や斎藤環を読んだことがある人でないと読みにくいように思われる。なので、読んだことがあって、かつ好きな人であれば読むといいし、そうでなければ読まなくていいと思う。

3投稿日: 2022.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ20世紀を代表する天才であるアインシュタインとフロイトが、戦争について書簡を交わしていたとは、大変驚いた。「ひとはなぜ戦争をするのか」については、様々な意見があると思うが、本書はその答えの一つを知ることができる。自分にとっては、とても腑に落ちる見解であった。

7投稿日: 2021.12.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ知のスーパースターの対談(といっても手紙のやり取りやけどね)。非常に短いが、プリミティブな質問であるだけに、以前から興味のあった一冊でした。 1932年(昭和7年)のことなので、当時は切実な問題やし、やりきれなさとか焦りなんかもあったやろう。ましてやユダヤ系の2人ということもあり。 手紙自体は非常に短い内容ですが、解説の2人の見解が面白い。

4投稿日: 2020.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ少ないページでしたが、2人の手紙のやり取りを読むことができて嬉しく思います。 特にフロイトが最後に語っている文化の発展が人間に押し付けた心のあり方が戦争と対立すると言う安心感のある意見でした。 また後日、ゆっくり読みたいと思います。

5投稿日: 2020.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ人間の本性ゆえに戦争はなくならないとする二人の考えはほぼ全面的に一致。 フロイトは、タナトス(死の欲動)があるかぎり人間の攻撃性・暴力が取り除かれることは不可能だが、 文化の発展が人間の肉体や心のあり方に変化をおこし、それにより戦争をなくす方向に人間を動かすと期待できると。

7投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に薄い本なので本屋さんの立ち読みで読み終わってしまったものの、再読したくなり購入。それくらい良いってこと。。

3投稿日: 2020.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトスによるところである。 人は愛するという欲と破壊(支配)したいという両方の欲を持っている。 これにより、人は戦争を止められないでいる。 反対に、戦争を嫌うのは文化的なものという。 恐らく、戦争は悪いこと、人を殺すことは悪いことと多くの人が思っているから、そのような文化になったのだろうと思う。

1投稿日: 2020.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトの、「ひとはなぜ戦争をするのか」に関する往復書簡と、現代日本の解剖学者、精神科医による解説。

1投稿日: 2020.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概略】 国際連盟が1932年にアインシュタインに依頼したのは「今の文明においてもっとも大事だと思われる事柄を、最も意見交換したい相手と書簡を交わしてください」というものだった。アインシュタインが選んだテーマは「人はなぜ、戦争をするのか?」というもので、意見交換したい相手はフロイトだった。アインシュタインの投げかけに対するフロイトは、「生と死の欲動」を通じて返信を展開する。 2019年04月25日 読了 【書評】 いやぁ~・・・事務所を出て名古屋に向けての電車の中、どんどんと読み進んで・・・読み終えてしまった!なんとも興味深い! 読後感としては「これ、道徳の授業で使ったらいいんじゃない?」だった。精神的規範って、あんまり「〇〇であるべきだ」って型枠を押し付けるのだけじゃなく、「迷っていいんだよ。大の大人だって、迷ってるんだから」ぐらいなほうが、いい気がする。・・・決められない人達が多いともいわれるから、危険かな??? 生の欲動(エロス)と死の欲動(タナトス)についての考え方、凄く面白かった。とりわけ、どちらが善で、どちらが悪という考え方ではなく、むしろ一つの行動の中に双方の欲動が存在していたり、生の欲動によって突き動かしたその結果が、死の欲動として具現化されるなんてのもまたなんというか・・・0か1かで割り切れない人間の面白さというとバチが当たるかな。 この書簡がやりとりされたのは1932年。第二次世界大戦は起きてない状態。そこから90年近く経った現代の価値基準からフロイトの返信を読むと、とても興味深いよなぁ。どんどん「個」の時代に突入する中で、「国家」という概念は今後、どうなっていくのか。権力もまた暴力となる・・・であるならば、国家の「逸脱ぶり」も、今後は多く見られるかも・・・「テロ」と定義される集団が、「テロ」でなくなる・・・なんて展開も、あったりするのかな。 アインシュタインの手紙に「知識人こそ、大衆操作による暗示にかかり・・・」なんてくだりがあった。そして、フロイトの「文化を高めることが戦争を回避する」なんて返し・・・。自分は、その過程にある、文化を高めた(?)知識人による「お前、そんなことも知らないの?」的、上から目線感・・・これに陥らないようにしないと、と感じた次第。Twitter でも Facebook でも、これが一番・・・いやらしく見える。自分の中でタナトスがムクムクと頭をもたげるのがわかる(笑) 何事も、途中過程というものは、本人はできたつもりでも、外側から見ると未熟なんだよね(脱線)。 「訳」に対しての不満レビューがあったので、同じもので、違う翻訳者のもの、購入してみた。それぐらい、興味深い一冊だ!

2投稿日: 2019.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ物凄く面白かった。こんな本があったなんて。 国連がアインシュタインに今意見交換したい人と書簡を交わしてくれるよう依頼し、アインシュタインが選んだのはフロイトだった。 2人はタイトルのテーマについて一度きりの書簡を交わして、一定の答えは提示してくれている。テーマもさる事ながら、ふたりの関係性や性格が書簡から読み取れ、大変に面白い。ページ数少ないが大変満足。

2投稿日: 2019.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは,あの相対性理論のアインシュタインと精神分析のフロイトとの往復書簡である。国際連盟がアインシュタインに依頼して実現したらしい。 たった1回きりの書簡で,とても短い手紙だが,二人の著者に触れたことにある者としては,なかなか興味深い。 本書には往復書簡以外にも,解説が充実していて,こちらの方の内容が濃いと思うかもしれない(実際,わたしは,そう思った。手紙自身は,その珍しさから読んでみたくなる)。 一人は養老孟司。もう一人は斎藤環氏。本書の半分以上のページを使っての解説である。二人の書簡の現代的意味を説き明かしてくれて,なかなか読み応えのある解説だった。

2投稿日: 2018.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前読んだ、似たようなタイトルの、フロイトの講演録よりも、タナトス(死への欲動)について、あるいはタナトスを巡る問題について、しっかり論じられているように思う。斎藤環の解説もわかりやすい。

1投稿日: 2018.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ1930年代に国際連盟の企画により、物理学者であるアインシュタインと精神医学者のフロイトが交換した手紙を書籍化した作品、テーマは「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」である。 アインシュタインからの問いにフロイトが応える形となっているが、アインシュタインの考えでは元々人間には破壊的な欲求があるのだという事、そして戦争を避けるためには絶対的な権力を持つ国際機関が必要で、加盟国は一部主権を放棄しなければならない、という内容。 それに対しフロイトは、戦争というテーマが自分には、そしてアインシュタインにも重たすぎると前置きしたうえで、返事を綴っている。フロイトの長い手紙を要約するのは難しいが、人間の文化度を高め欲動を抑える事により争いが治まる、といった感じの内容(だったと思う…) イデオロギーの違いや資源の奪い合いなど、戦争となる理由はたくさんあるが、貧富の格差による不満の鬱積なんかも、大きな要因の一つなのではと思う。つまるところ、人に欲求がある限り争いは避けられず、世界中の人々が同時に一瞬で悟りを開けなければ、戦争は無くならないんじゃないでしょうかね。

2投稿日: 2018.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログアインシュタインとフロイトが戦争について手紙を交わすという事実だけですでにお腹いっぱいになりそうな内容だったが、交わされた内容も現代、とりわけ今に大きなヒントがあった。

4投稿日: 2017.09.08理知では測れない感情と愛情が…。

近代戦争の残酷さを世紀の物理学者と世紀の心理学者が対談しているわけですが、理知で測ればアインシュタインの正しさに、感情で測ればフロイトの正しさに行きつくはずなのですが、時代が選んだのはナチズムや大日本帝国というファシズムという理知と感情の矛盾物であるファシズムであったというのが、歴史の妙です。 …と理知の批評をしてみましたが、私たち日本人は過去の罪業を感じながらも感情の命ずるまま、対立国だろうと、手厳しい国だろうと、相手国の個人を考えて、人間として理解し合うことが大切なのだとつくづく感じました。 ラブアンドピース。愛は世界を救う! …なかなか実行はできませんが。 星5つ。

0投稿日: 2017.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ「人間にとって最も大事だと思われる問題をとりあげ、一番意見を交換したい相手と書簡を交わしてください」という国際連盟(国際連合ではない)からの依頼を受けたのはアインシュタイン。選んだテーマは「戦争」。選んだ相手はフロイト。 二人の手紙は示唆に富むが、アインシュタインの手紙が1通、フロイトの手紙が1通で、議論が深まらない。議論の続きが知りたい。というか、ぼくも質問したい。 当代随一の知性が「戦争をなくす方法」にそれぞれ解を出しているが、数年後には史上最悪の戦争が始まり、アインシュタインもフロイトも亡命を余儀なくされた。国際連盟も崩壊した。彼らの解は間違っていたのか。あるいは解なんかないのか。ぼくも知りたい。

4投稿日: 2016.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる!(byフロイト 55p) 読み始めた時には、実はこんな感想を持つだろうと予想していた。「最も重要な問題意識ではあるが、大した発見はないだろう。なぜならば、世界的な知識人の2人の往復書簡なのに、有名でないから」しかし、今は違う感想を持っている。「もっとこの2人の発言は知られるべきだ。まだまだ、この問いに対する、2人の見解は議論され尽くされてはいない」。 見解の大要については、異例の二つ目の解説、斎藤環さんの要約が参考になる。心理学については不案内な私だったので、フロイトがここまで個人では無く人類の課題について明確に述べていたのが、とても感慨深かった。 そして、改めて私は佐原真さんが述べていた「人類史で戦争を始めたのは一年に換算すると大晦日のことだから、必ず人類によって終わらすことができる」という見解に確信を持つことが出来た。養老孟司さんも、脳科学の立場から、戦争は新しい社会システムから言えば古くなるだろうと予測している。養老孟司氏の云うのは、数百年数千年単位の変化なので、私はこの問いには直接答えていないと思う。フロイトの答も数百年単位の話であり、今ひとつだった。しかし、問題意識はとても大切なことを述べていた。議論をすれば、それも数十年単位に縮むかもしれない。実際これが書かれて既に84年も経っているのだ。 2016年10月25日読了 追記。アインシュタインのふと述べていた疑問、 「私の経験に照らして見ると、「教養のない人」よりも「知識人」と言われる人たちのほうが、暗示にかかりやすいと言えます。「知識人」こそ、大衆操作による暗示にかかり、致命的な行動に走りやすいのです。なぜでしょうか?彼らは現実を、生の現実を、自分の目と自分の耳で捉えないからです。紙の上の文字、それを頼りに複雑に練り上げられた現実を安直に捉えようとするのです」(16p)は、 フロイトは無視してしまった。私は見逃すことが出来ない。誰か、答えて欲しい。

9投稿日: 2016.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ★SIST読書マラソン2016推薦図書★ 【所在・貸出状況を見る】 http://sistlb.sist.ac.jp/mylimedio/search/search.do?target=local&mode=comp&materialid=11630136 本を読んで読書マラソンに参加しよう! 開催期間10/27~12/7 (記録カードの提出締切12/14)

1投稿日: 2016.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争を防ぐためのフロイトの持論をまとめると「強大な中央集権的な権力のもとで、人と人の間の感情と心の絆を作り上げる」。中露は前者はあるが後者はない。日米は後者はあるが前者がない。これではいつ戦争が起きてもおかしくない、ということか。アインシュタインの問いにはなかった、フロイト自身の関心ごとが興味深い。ひとは戦争をする一方で、戦争に強い憤りを覚える。この矛盾の背景には文化の発展が人間に押し付けた心の在り方が関連するのでは、と、逆にアインシュタインに宿題を出してるようにも思えた。

2投稿日: 2016.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1932年にアインシュタインとフロイトとが「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」をテーマに交わした書簡。 戦争がなぜ無くならないのか、その複雑な問題の根底に潜む問題は、人間の心自体にあるとアインシュタインは考察する。人間には憎悪に駆られ相手を絶滅させようとする欲求がある、と。ではどうすれば、とアインシュタインはフロイトに問う。 対し、フロイトはこう意見する。 人間には2つの欲動、「生への欲動」と「死への欲動」がある。後者が外の対象に向けられると破壊欲動になるが、この攻撃性の内面化が強過ぎると自らに危機を及ぼしてしまう。結論。「人間から攻撃的な性質を取り除くことなど、できそうにもない!」が、人間の攻撃性に戦争とは別のはけ口を見つければ良い。また、人と人との感情と心の絆を作り上げ「生への欲動」を読み覚ませば良い。 さらにフロイトは問題提起する。戦争は自然世界の掟に即している。なのになぜ強い憤りを覚えるのか、と。そしてそれは、心と体が反対せざるを得ないからだ、とフロイトは主張する。文化の発展によって心と体を変化させられ、こうしたあり方を押し付けられるのだ、と。 文化の発展が生み出した心のあり方と、将来の戦争がもたらすとてつもない惨禍への不安とが人間から戦争を消していく、これがフロイトの意見である。 これを読んだ私の意見は、gameが果たせる役割は大きいだろう、ということだ。スポーツであってもテーブルゲームでもネットゲームでも。gameは攻撃性を消化させるばかりでなく、相手への共感と敬意も生むことができるからだ。 ISのメンバーも調べるとオウム同様に意外とインテリ層が多いと聞く。是非彼らとgameとの親密性について知りたい。

2投稿日: 2016.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争に武器開発者として携わっていたアインシュタインと、社会心理学者のフロイト。二人の手紙でのやりとりを翻訳したものが本著です。 タイトル通り、人がなぜ戦争を起こすのか、その要因と解決策について議論されています。 二人の考える「戦争の要因」も「その解決策」もバラバラで、唯一の共通点は二人がユダヤ人であり、平和主義者であるということだけ。 面白いなあと思ったのは、アインシュタインは「武器を作れと命じるひとの存在や、それを売るビジネスが成立している社会に問題がある」と主張する一方で、フロイトは「戦争は、復讐心など、ひとの心理から生じる」と述べている点。 それぞれの立場ならではの見解で、非常に興味深かったです。

2投稿日: 2016.08.22ナチスに席巻される直前の往復書簡

人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか? と問うアインシュタインに、 私たちはなぜ戦争に強い憤りを覚えるのか? と返しつつ、解釈と道筋をつきつめていくフロイト。 2人のユダヤ人の、それぞれの思索が興味深かった。養老孟司・斉藤環両氏の解説も熱い。

4投稿日: 2016.08.18