総合評価

(19件)| 6 | ||

| 8 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

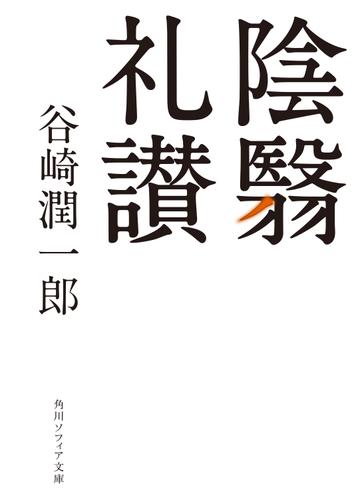

powered by ブクログ陰翳礼讃 著:谷崎 潤一郎 出版社:KADOKAWA 角川ソフィア文庫 L 203 1 戦後間もない時期に書かれた随筆、日本人であることを意識させられるような内容である 木と和紙によって和らいだ夜の灯りを、谷崎潤一郎は、陰翳と表現しています。 あゝ、日本人は、いつからか、そのような陰翳のある世界から、乾ききった、ゼロ・イチの世界に迷い込んだのか。 気になったのは、以下です。 われわれは西洋紙に対すると、単なる実用品という以外に何の感じも起こらないけれど、唐紙や和紙の肌理を見ると、そこに一種の温かみを感じ、心が落ち着くようになる 日本の漆器の美しさは、そういうぼんやりした薄明りの中においてこそ、始めてほんとうに発揮される 美というものは、常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やげては美の目的に添うように陰翳を利用するに至った われわれ東洋人は何でもないところに陰翳を生じせしめて、美を創造をするのである 美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える 他 「客ぎらい」はおもしろかった 「厠のいろいろ」は直接的で、ちょっとNG 「旅のいろいろ」は、有名な観光地にいくよりも、風光明媚な田舎ですごしたほうがいいというものです。 目次 陰翳礼讃 現代口語文の欠点について 懶惰の説 客ぎらい ねこ 半袖ものがたり 廁のいろいろ 旅のいろいろ 注解 ISBN:9784044094713 判型:文庫 ページ数:190ページ 定価:480円(本体) 2014年09月25日初版発行 2020年09月15日7版発行

23投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ7月30日は谷崎潤一郎の命日ということで。 『美というものは常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの先祖は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美の目的に添うように陰翳を利用するに至った。』 民藝とはちょっと違う観点。

0投稿日: 2025.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ薄い本ではあるけど、とても素敵な本だった 今の日本の文化があるのは重ねてきた歴史の産物とは思う一方、日本が西洋欧米の影響を一切受けずに現代になってたらどうなってたのかとか想像すると面白い

4投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025年4月23日、東大卒・服飾大卒のイケメンデザイナー/松井勇樹さんのインスタグラムのストーリーでこの本を左手に持った画像が投稿された。 https://www.instagram.com/yuki_outfits?igsh=MWEyY3RvMTAyN3duNw== しかもAmazonレビューを読んだら以下の文あり。エクリチュールは、グラビティでグラ友のお名前で、こちらも東大生。 「谷崎も帝国主義者だったんだなあ。2023年11月21日に日本でレビュー済み。やけに美文名文と誉めそやされる『陰翳礼賛』だが、この文章の巧みなところはそのエクリチュールの美しさの下に織り込まれた、当時の歴史社会的な文脈を読者に一向に感じさせないところだ。」

0投稿日: 2025.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ古めかしい物好きの古い人が書いた文章だと思っていたが、読み進めると日本人なら誰しも説得感を感じる表現でなんだかそうだなぁと感じてしまった。 昼下がりの窓から入る光、少し薄暗い空間がなんだか好きだし、御手洗いは暗い方が確かに落ち着く。 ただ、欧州にもバーは薄暗い方が良いと感じる空間はあるし、どれがメジャーなのか、、という違いか。 他国に影響を受けて今の混交としている日本も好きだが、筆者の言う影響を受けずに独自に発展を遂げた日本の姿にも興味をそそられた。 初めて谷崎潤一郎さんの本を読んでいるが、色々と自分でも考察をしながら読み進めており、少しハマった。 この本には陰翳礼讃以外にも収録されているので、次の話も楽しみに読みたい。

7投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなかおもしろい。 エッセイ集であり、表題にある「陰翳礼賛」をきっかけに「適切」とはなにかを探るエッセイが並ぶ。 「陰翳礼讃」は文字通り「暗さ」についてのエッセイ。 日本の建物は以前は暗くて、それがよかったのだという。 古い料亭で、電気を使わずに、薄暗い灯りの中で食事をするのがよいという。 日本の場合、器や、食べ物そのものが、手元もよく見えないような明るさの中で楽しむようにできているだそうだ。 西洋はなんでも明るくしてしまう。そして、日本もその影響を受けて、当の西洋人が驚くくらいになんでも明るくしてしまった、と嘆く。 西洋人が明るさを好むかどうかという話については、聖書において神が天と地を作られて、そのあとで「光あれ」と言われたという描写があるし、ギリシャ神話でもプロメテウスが人間のために火を盗む。そう考えると、西洋人は明るいのが好きなのかな、と思う。 他のエッセイでは、口語体や「のである調」と命名した文体のことなども語られている。また、西洋の文章はなんでも説明するから、それを翻訳するとやたらと事細かくていけないという。日本語には向かないそうだ。 建物の陰翳にも通じるものがあって、すべてをさらけ出すのは美しくないということなのだろう。 文体へのこだわり、もしくは敏感さといったものは、さすがだ。このくらいのこだわりがあるからこそ、超絶技巧的な句読点の使い方をしている「春琴抄」のような作品が書けるのだろう。 ただ、平安時代の文章も口語体であり、当時の人は実際にああいう文章と同じ口調で話していたのだろうと書いてあるくだりは、ちょっと首をかしげた。 人づきあいについても、もはやあまり交友関係を広げたくないと語る。 大阪の暑さや、それに適した生活のことなども。 角川ソフィア文庫で読んだのだが、「解説」がおもしろい。 本作で「陰翳」への礼賛を熱っぽく語りながら、実際には谷崎は明るい間取りの家を建てたりもしていて、かならずしも本書に即した生活を送っていたわけではないようだ。種明かしを見ているようで、最後まで楽しめた。

1投稿日: 2024.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ難しそうな本はあまり読みませんが、母の友人から勧められたので、モチベ少々の状態で読みました。 ですが、読み始めると面白いのなんのって。この人の話が読みやすいのか一日中読んでいました。自分にも日本人が感じる情緒というか雰囲気があるのだなぁと、噛み締めます。是非読んで欲しい! 将来は和室のある家に住みたいですね〜 畳でゴロゴロしながら読書したいですね〜

24投稿日: 2023.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ私はこの書を読んで気づけなかった日本の美しさを知り、古典的な考え、便利になりすぎない考えを私は自分の人生の中で大切にしたいと思った。日常のあれこれから陰翳を見つけられたらステキですね

1投稿日: 2023.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ電車で読んだらダメリストにランクインのニヤニヤ本。 繰言もぼやきも偏屈も、文筆家の手にかかれば美しいフレームに嵌められた美術品のようにツンとすました一級品。 あー、ほんとそれ!そうですよねーと激しく首肯したくなることをスパッと過不足なく言い表しているところは胸がすく。 今のご時世ではそんな言い方できないだろうということを小気味よくバッサバッサと悪様に言う様はむしろ爽快なほど。 建築界のバイブルということだが、むしろ料理の捉え方に瞠目した。 【引用始】 日本の料理は食うものではなく見るものだと言われるが、こういう場合、私は見るものである以上に瞑想するものであるといおう。そうしてそれは、闇にまたたく無言の音楽の作用なのである。 【引用終】 羊羹の描写は左党が平伏す一級品。 【引用始】 玉のように透明に曇った肌が、奥の方まで火の光を吸い取って夢見るごときほの明るさをふくんでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない。 【引用終】 同じく収録されている現代口語文の欠点について、のデアルの考察は長年の謎に一つの角度をくれたし、懶惰の説の運動による健康至上主義への抵抗は私が常々唱えていた屁理屈が筆者の手にかかればいかにも尤もらしく昇華されているのがおかしかった。 【引用始】 しかしながら不精な人間の眼から見ると、刺戟性の食物を大量に摂取するために、否が応でも運動しなければ消化しきれないということになっては、スポーツも一種の苦役である。それだけの時間を静かに読書にでも費やした方が、あるいはもっと有益であるかもしれない。 【引用終】 そしてどのパートにも見られる厠への考察が面白すぎる。どんだけこだわってんの、と突っ込みたくなるほど、何かにつけ厠を引っ張ってくる。世代的に見たこともないがもう眼前にありありと出てくるような記載でそのこだわりぶりに笑ってしまった。

2投稿日: 2022.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1933年に出版された書 建築、インテリア、照明を専門とする者においては今なおバイブル的な存在である 日本的な美のあり方を陰翳を軸に語られている 改行が少なく読みにくい文体ではあるが丁寧に読み進めると、文章の美しさから情景が浮かび上がってくる

1投稿日: 2021.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログインテリアや照明に携わる職業の方々に幅広く読まれている本書。日本家屋についてだけではなく、すぐれた日本人論としても読める珠玉の一冊。 日本人が好む美しさとは、省略の美であるということ。空白を持って画面を構成する日本画もそうであるし、無駄な言葉や描写のない小津安二郎、北野武の映画も実に日本的な美と言える。宮崎駿さんが「アニメーションは三歩あるいて十歩あるいたように見せなければ意味がない」というような主旨のことを何処かて語っておられたが、それも日本の美なんだなあと強く思った。また、世界で評価されているのはまさにそれら省略の美そのものなのだ。 その点では若者の流行言葉の略語なども日本独自の文化なのだと思う。一から十まで説明過剰というのは西欧文化なのだろう。しかし、現在の日本では行き届いたサービスや過剰な説明などが多くなり、かなり文化は変化してきている。もちろん外国文化を取り入れることで快適になり、発展するのはうれしいことだ。一概に善し悪しを言えることではないが…。比較文化論としても興味深い内容だった。もっと谷崎を読んでみたい。

3投稿日: 2021.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ松浦弥太郎さんのセンス入門を読んだ時から気になっていた1冊。 陰翳礼讃を含めた短篇集であったが、全てを通じて言えることは、今一度我々の国、日本と言うものの文化の優美さや趣深さを再認識することが出来るということである。 今回はとくに陰翳礼讃について書こうと思う。 近現代となるまさに転換期、様々な西洋の文化が輸入される時代背景の中でこのような文章を書けること自体がまず私にとって衝撃であった。 モダニズムの流行による光の捉え方の変化、それに対して、"影"こそに日本古来の本当の良さを見出す感性に感服である。 これは私事であるが、今まで西向きの角部屋で生活しており、日当たりの悪さやに嫌気がさしていたが、本著を読むことでその中で自分がどう良くしていくかを考えることが出来たと思う。 また、これから建築について学習をしようと考える私にとってこの本は、物事の見解や受け取り方に対する新しい姿勢を示してくれているように感じた。 谷崎潤一郎氏の優しい文体、確固たる彼の考え方、気付けば魅了されて、直ぐに読み切ってしまった。 陰翳礼讃を含め全ての短篇に彼の人相を感じることができた。非常に良い作品である。

0投稿日: 2021.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ文章が美しく、正に声に出して読みたい日本語という感じ。陰翳礼讃は、闇や暗がり、影と言った、通常好まれないものに対する別の見方を与えてくれる。特に、漆器や黄金の闇との調和から見た美しさ、日本人の肌の色から生じた微妙な影から来る独特の美しさなどの記述は、それ自身が美しい。 懶惰の説、旅のいろいろ、ねこ、なども谷崎のノスタルジックな見方を伝えてくれる。内容もさることながら、文章そのものの美しさが心地よく、何度も読んでしまう。

0投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去の読書会課題本。表題作を含む代表的な短編エッセーを集めたもの。表題作は「日本建築の枢要が的確に描かれていて建築家必読」と言われているらしい。そうとも言える部分があるのはわかるが、西洋文化や白人への偏見・敵視・憎悪が文章の端々に感じられて不快だった。

0投稿日: 2019.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ谷崎潤一郎の随筆集。日本建築の闇の美しさを述べている「陰翳礼讃」。ねこのしっぽを羨ましがる「ねこ」、大正時代のトイレ事情を面白おかしく考察する「厠のいろいろ」が特に面白かった。

0投稿日: 2016.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ薄い本です。後半に入っている、他愛もない掌篇のいくつかが、僕は一番好きでした。 軽くてふわふわ、何のムツカシサも無く、のどごしまろやか爽やかで。薄味で腹に貯まらぬ胃にやさしい。 肩の力も腰くだけな脱力感の中に、ほのめいた品位。群れない孤高と、「へ~なるほど」と。何ともくだらなおかしいユーモアだなあ、と思っていたら読み終わる。 読むたびに心地いい谷崎潤一郎さん。そしてこの本を作った編集者さんに、パチパチ。 ############# 谷崎潤一郎さんの、まあ、エッセイ集です。 無論の事、最近になっていろいろな掌編を集めて作った本ですから、編集具合は谷崎さん本人はあずかり知らぬことでしょう。 表題作になっている、「陰翳礼讃」。 「日本的な美っていうのは、陰翳を愉しむ感じの、暗さを愛おしむ感じ。なんでもかんでも明るいっていうのも無粋だよね」 と、いうような内容です。(雑ですが)。 で、このエッセイは、一般の読書好き、谷崎好きという愛好家の枠を超えて、建築の世界でとっても大きな「考え方のよりどころ」というか「考え方の古典」みたいな人気?があるようですね。 この文章は、そういう建築的な提言というよりも、趣味の発表みたいなものとして愉しめました。 あまりはっきり見えないことの喜びというか。悦びというか。ヨロコビ。 現実的な暮らしの実際よりも、「俺はこういう世界観が好きだ」みたいな。 ちょっとこう、暗くって。じめっとして。合理的とか明快さとかで割り切れないぐにょっとした営みというか。谷崎さんですからねえ。 こういう風に言葉で要約されると、ただの変態なんですけど(笑)、それを谷崎さんが文章で小説にしていくと、そこにユーモアもあれば人肌な温もりもあって何だか実にこう、美味しい。 変態さんではありますが、ただの変態ではありません。 この本には「陰翳礼讃」の他に、「現代口語文の欠点について」「懶惰の説」「客ぎらい」「ねこ」「半袖ものがたり」「厠のいろいろ」「旅のいろいろ」の7篇が入っています。 「陰翳礼讃」と「現代口語文の欠点について」の2篇は、エッセイというよりは「説」みたいな文章ですが、ほかはエッセイ、雑文、という類のものです。これがどれも素晴らしい。 ######### ●「現代口語文の欠点について」 明治以降の文章日本語の改革を、一定の評価をもちろん下しながらも。 専門家、人文科学系の学者の晦渋すぎる言葉使いや、文末の言葉遣いの味わいにいたるまで、もう目が眩むくらい素敵に具体的な検証を行います。 それでいて無論の事、谷崎さん。この文章自体が毛ほどの難解さもなくまろやかに軽やかに読み易く進みます。 無駄に難解な言葉使いへの批判など、そのまま2015年の日本語状況にも目が覚めるくらいに当てはまります。 本、文章を読む、書く、などが好きな人には大いにおすすめな一篇。 僕は「陰翳礼讃」よりこっちが面白かった。 ●「懶惰の説」「客ぎらい」 なまけたいなあ、ごろごろするのがいいなあ、他人と会うのもシンドイなあ。 というような、それだけのことが素敵な短文。 ●「ねこ」 猫好きにはたまらないでしょうねえ。「庄三と猫」の作者ですから。 ●「半袖ものがたり」「厠のいろいろ」「旅のいろいろ」 谷崎さんは、東京生まれのお坊ちゃん。都会でモダンで洒落て西洋かぶれで金持ちな育ちです。 そんな谷崎さんが、関東大震災のあとに関西に移住します。 そして、大変に関西が気に入ります。 関西人の着る半袖の着物がいいんだよなあ。色んな厠があるなあ。旅の面白み、こういうの好きなんですよ。 そんな他愛も無い話のそこかしこに、関西礼賛もありつつ、たまに冷静に「こういうのは関西はアカン」というのもありつつ。 このあたりの肩の力の抜けた文章、関西生活がとにかく愉しかった僕としては、にやにやふむふむが止まらない、極上な味わいでした。 これを翻訳ではなく、原文で味わえる。 日本人で良かったなあ、と、僕としてはココに偽らざる愛国心があります。 (できれば谷崎さんが書いた通りの旧仮名で読みたい!というのが趣味としてはありますが…)

4投稿日: 2015.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

和紙がユネスコ世界文化遺産に登録されたということで読んでみた。近代建築や文明はどんどん光を取り入れる方向へ向かっているが、谷崎は逆に陰翳の賛歌をうたいあげる。漆器や金屏風、掛け軸、和食に至るまですべからく古来日本のものは薄暗い部屋にあってこそその真の価値が分かるという。 そういうものかもしれませんねー。わからんけど。 文芸書というより今では建築とかデザインの入門書的地位を占めているっていうのが興味深い。 旅について語ったところもあって、汽車のなかでうつらうつら読むといい感じだ。旅に出たーい。

0投稿日: 2014.12.07読み処満載

黒沢明をはじめ、映画監督や建築家など沢山のクリエーターから愛読された名著。 日本人の光と影へのこだわりに始まって、文体、厠、旅、猫など多岐にわたって、豊富な知識を礎にして語られています。 古臭さを感じる部分もありますが、共感するところは同じです。 谷崎の嗜好や人間臭さが垣間見られて、谷崎作品を改めて読み直したいと思いました。 この本自体も、一度読んだだけでは味わい尽くせない読み処満載の随筆です。

3投稿日: 2014.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ中公文庫の陰翳礼讃とは別に購入。たしかそちらには無かった「現代口語文の欠点について」が特におすすめ。今の時代にも十分通用する話が、ひとりの大作家の視点から書かれていることに注目したい。文章を書かねばならない立場にある人には、一読の価値あり。自分にとっては、たまたま翻訳の授業を取っていることもあり、英語を日本語に翻訳する課題に取り組む際の姿勢の参考にもなった。 短いけれども、「ねこ」もおもしろい。谷崎さんが言うねこの魅力が本来の意味(?)のツンデレそのものであり、妙に親近感が湧いた。

0投稿日: 2014.10.07