総合評価

(27件)| 10 | ||

| 6 | ||

| 8 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ2冊目!リボンと人力車がやっぱり好きかな〜 だんだん人間味が出てきて楽しい たまーに、言葉にひやっとする。私がすごく運がいいのも、無駄に繊細なのと繋がっていたりするんだろうか

0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ歴史を知らなくても楽しめるコミカルさと、 歴史と京都を少し知ってると楽しめる世界観があって、素敵だなと思う。 舞子さんのお話よかったなー。

0投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

からくさ図書館2作目。 もう一人の冥官が登場。 茜という名で、 この世の職業はかんざし屋の店主。 今回登場した道なしは、 力車夫を気に掛けるお嬢様、 織田信長の小姓のひとり、 舞妓さん、 鳥にまつわる仕事の鳥部の男と まあ都らしい人々。 時子の新しい能力は、 腕に道なしのキーワードが浮かび上がるものだった。 それ必要なのか?と思うけど。

0投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

京都の素晴らしい風景描写に惹かれる。不思議な(私設)図書館の館長とその助手の物語だが、助手の時子ちゃんは、いくらなんでも年上への態度がひどい気がする。篁さんと茜さんの掛け合いは最高。

0投稿日: 2022.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ七話の花梨さんの気持ち、同じになりたいって気持ちは分かる気がするけど篁と同じくもったいないって思ってしまうのは当事者じゃないからなのかな… この中じゃ八話のお話が好き。横須賀さんが記憶をなくしてしまうの仕方がないと思いながらも悲しい

0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ「リボンと人力車」 無理をして身体を壊してしまう前に。 ただ相手に見えるだけで、伝えたい事が何も伝わらない状態というのはとても歯痒いだろうな。 自分の身体の事は自分にしか分からないのだから、もっと大切にしなければな…。 「小猿の宝物」 咄嗟に投げ入れた瓶の行方は。 大切な物だったからこそ、その後の状態や居場所が気になったのだろうな。 陰口を言われるのも嫌だが、あれだけの事を目の前で言われるのは中々にキツイものだろうな。 「瑞垣」 花入れを燃やしてほしい。 自分が納得のいっていない物だったからこそ、いつまで経っても心残りだったのだろうな。 内容が内容なだけに、本当に信頼できる人以外には話さない方がいいのだろうな…。 「鳥めずる若君」 千四百年分の記録を。 長年みてきた景色をこうも容易く思い出せるのは、それだけ気にかけて見ていたからなのだろうか。 変わっていく時代と共に消えていく生物を見ていくというのは、どんな気持ちだったのだろう…。

0投稿日: 2017.10.05春の京都

第2集の季節は春、3月下旬から5月の葵祭までを描いた4つのお話です。シリーズ6冊で1年を巡るのですね。京都の四季を感じながらゆっくり読んでいこうかな。 この巻最後のお話を読んでいる途中で、普段は車で通り過ぎていた奈良県御所市の某神社を初めて参拝しました。(^^)

4投稿日: 2017.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ時子様を天道へ導いた冥官の茜や、有名な陰陽師の晴明とレギュラーメンバーも増えて面白くなってきた(^^)♪時子様の成長も楽しみだし、今回は春の京都を満喫しました(*^^*)

0投稿日: 2017.04.05 powered by ブクログ

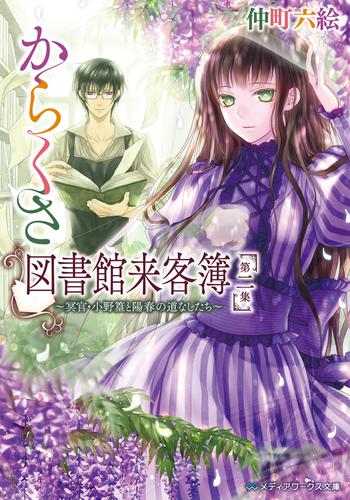

powered by ブクログ京都のいろんな場所がでてくるので面白いです。 表紙のイラストが少女向けっぽいけど、中身はそれなりに大人でもちゃんと面白い。あちこち散策したくなる。 春になったらするかな。

0投稿日: 2017.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログリボンと人力車が一番好きかもしれません。 女学生さんの恨む気持ちよりも車夫を助けたいという想いに感嘆。 私もそういう気持ちになれたらいいけれど「何してくれる!」ってなっちゃうかも(笑) 図書館の運営も軌道にのっているようで嬉しい思い。時子さんの世界と能力が広がって行くのも楽しみです。 でも清明で3位っていったいどんな人が上なんだ・・・?

0投稿日: 2016.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログからくさ図書館第2弾。 人力車の車の彼の話が一番スッと入ってきた。 接客業が好きな人って、明るくて人と話すことにためらいがないなぁと思う。 彼の勉強家で真面目な所がうまく表現されていて良かった。 あとは時子の冥官としての能力についてちょっと話が進んだ。

0投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログシリーズ2作目。 京都の北白川の私立図書館を舞台に、小野篁と斎院が、成仏できない霊を成仏させる話。 あの世とこの世が交差する短編連作。 今作は、登場人物に霊が見えてしまうケースが多く、想像するとちょっと怖い。

0投稿日: 2016.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ハイハイハイハイ、前作を読んで、結局リクエストをかけました。 ほんで、蔵書にしてくれはりました! 正真正銘手元には「書いたてホヤホヤの文庫」が、きました!! うひょー、もう、手触りとか香りとかたまらんよね。 毎回同じこというて申し訳ないけど、でも、新しい本ってほんま、触っても嗅いでも読んでも最高ですね・・・。 ちゅうことで、まとめてリクエストをすることになるので、まとめて手元に届くことになる・・・。 去年、「オーダーは探偵に」シリーズを購入してもうたときもこの状況になって大変焦ったんやけど・・・。 延滞せえへんよう、がんばって読もう。・・・と、いう、幸せなプレッシャー。 さて、内容ですけれども、夏休みに突入したり旅行へでかけたりで、序盤はキレギレに読んだためいまひとつ集中しきれてなかったけど、後半は本読みのテンションを取り戻したのでイッキ読みした。 上司である安倍晴明も登場したし、篁の同僚(ちゅうか先輩?)にあたる茜さんも登場して、ますますにぎやかになってきた! 生前の時子についてもまた少しだけわかったね。 晴明の母が賀茂の人間、と、いうのは 「あ、なるほど・・・」 ちゅう話やけど、賀茂にゆかりがあるということで、時子に対してどこか後ろめたい(?)と、いうのは、 「あっ、そうか、斎院・・・」 と、なった。 ほんまに、いろんなことは繋がってるね・・・。 最近「神様」を題材にしてる本も読むので(ライトノベルですけれども)、古代史って奥深いなあ、と、思います(今更?)。 時子の、冥官としての能力云々についてはなんでか 「あってもなくてもどっちでもエエんちゃうん・・・」 と、思ってしまうため 「ふーん」 とは思うけど(笑)、一言主との再会は、よかったなあ・・・。 この本は、各章のゲストが「道なし」に遭遇して、当人の深層心理に向き合ったり過去を取り戻したりする話かと思えば、それだけじゃないねんね。 ゲストや「道なし」を誘導するポジションの篁と時子自身の謎が一番堂々と横たわってる。 ゲストはあくまでゲストとして、篁と時子を誘導しているフシがあって、そこが飽きさせないわ。 また今回もどの話も面白くて・・・。 鳥めずる若君では、現代の若君(いうても40過ぎ・・・笑)と、千年前の若君が鳥ネタで意気投合するあたりはほほえましいを通り越してなんやろうもう。 好きっていいよな! と、思った。 好きなものが共通してると、他のなにが共有していなくても深い仲になれるんやなあ、とか。 またこの二人似てたよね。今風にいえば、鳥オタク・・・いや、鳥フェチ? 笑 学芸員さんという立場からか、篁のことも京都という土地柄のことも神様のことも 「そういうもんやろうな」 と、割り切ってしまえる蜂須賀さんもいい。 (からくさ図書館であったことの)記憶を消さんといてあげてほしいなあ、と、思ったのも初めてやったかも。 また「記憶を残してもらうのはあかんのかな」と、正面きって訊ねたのも、よかった。 それも動機が純粋そうで、よかった。 逆に 「記憶といっしょに、人より優れた感性も消してしまうの?」 と、思ったのが瑞垣の花梨ちゃん。 勿体ないなあ・・・、と、思うけど、「普通の女の子がいい」などとどこかのアイドルの引退宣言のように記憶と能力を封じてしまった潔さにも、やっぱり、じーんとしたかな・・・。 子猿の話は、沈香とかお馴染みの香が出てくる香木店のお話で、大変大変興味深かった。 人力車の話も、もちろんいいしね~! なんやろうこれだけはBL風味で読んでも楽しめるな、みたいな(笑)。スイマセン 北白川近辺が舞台なのでものすごい馴染み深い土地やし、登場するキャラの京都弁とか、今回は梅ふゆちゃんの舞妓言葉とか、そもそも篁と時子が平安時代の生まれだけに、最初から最後まで「はんなり」が、ピッタリの雰囲気なんよね。 せやからよけい、チャッチャチャッチャ読む気にならへんし、チャッチャチャッチャなんでも急いでやることが必ずしもベストではないんちゃうかな、と、思いたくなってしまう。 もちろん迅速なのもええことやろうけど、もしかして何かを取りこぼしてへんかなあ、とか。 もし、とりこぼしてたら、もったいないなあ、とか、思っちゃった。 ・・・と、思う私は京都より大阪に近い関西人やからね。笑 そう考えてしまうのも、そんなもんなんかもしれへん。 真如堂とか、この春に行ったなあ! そもそも 数多く登場する哲学の道もこの春に行ってんけど、真如堂は 「あっさりしたお堂やな・・・」 くらいに思っていて、申し訳ない! まさか、冥府につながってる井戸があったとは!! フィクションです イヤイヤ、フィクションってわかってても、古代から語られるものは「ただのフィクション」でまとめるには年月が経ち過ぎやろう。 なにか根拠があってこそのフィクションやろと思うほうが、ずっと、楽しい。 名香蘭奢待? 信長のお小姓の本多藍丸の話とか・・・。 こういう逸話があるんよね・・・? 相変わらず、無知でお恥ずかしい。 時子と篁のリラックスした会話も、めっちゃ面白い。篁がいう通り、時子のキレキレのツッコミがたまらん。 ほんで、前作を読んだときに思った 「S系執事の篁より、時子にメロメロなヘタレ攻めの篁がいい」 と、いう私の好みストライクになっております。 年齢差もいいよね・・・! 年の差カップル万歳・・・!! メディアワークス文庫やし、ライトノベルなんだよねえ。 ライトノベルっていうジャンルはいったい何なんやろう(笑)。こんなけ読んでるのにカテゴライズがいまいちわかってないけれども、ライトノベルっていうたら、コバルト文庫というイメージが・・・(笑)。 そう思うと、著者はかなり堅いよ! 堅いというか・・・。なんやろ。 読めない漢字も多いしな~。地名やら、役職名やらはある程度しょうがないとしても、表現の仕方や使う言葉が 「聞いたことないわ・・・」 ちゅうものがポロポロ出てくる。 今回は、茜の登場時に篁が「無言で二秒ほど笑みを浮かべた。諦念の笑みだ。」と、なるんやけど、この言いまわしに 「すごいな~」 と、思った。 諦念っていう単語ももちろん知らんかったし、「無言で二秒ほど笑みを浮かべた」っていうのがもう、なんかもう、 「面白い書き方やな」 と、思いました。 会話もスピーディでいいんやけど、どっちがどっちのセリフをしゃべってるのか、たまに見失うこともある。 私の読解力大丈夫かっちゅう具合やけど(笑)、面白いものはそれくらいでええんやなと思った。 ここを、誰それが何々というたって細かく書き込んでくれなくても、 「? どっちがどっちやろ?」 と、思いながら前後の会話をなんべんも読んだりするうちに 「ああ、こっちがこっちか」 と、わかるし、そもそも大半の人はそのくらい一回で読み取るやろうしな(笑)。 文字の羅列でどうとでも解釈できる、というのが文章やけれども、電子媒体でそれらがあかんほうへフューチャーされてばっかりなんやなと久しぶりに思った。 読み手で色々想像できるというのは、いいこともある。ちゅうか、いいことのほうが多いんちゃうんか、実際。 (2016.08.06)

0投稿日: 2016.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ下鴨神社と晴明神社に行ったばかりで嬉しく読みふけりました。北白川で図書館探したくなります。茜もなかなかいいキャラです。

1投稿日: 2016.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

それぞれの道なしの未練が今回は比較的前向きな感じでした。 時子が芽生えた能力が今後、どう影響していくのかとても気になります。

0投稿日: 2016.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ前回よりインパクトにはかけるが、少しずつ時子について明らかになる秘密や、篁の立ち位置、他の冥官とのやり取りで動きが出てきたので次巻も期待。

0投稿日: 2015.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ京都のとある私立図書館を舞台に繰り広げられる、「道なし」と人々の物語、第2巻。 今回は人力車ひき(車夫)、香木店の娘、華道を嗜む女子大生、鳥類研究家の男性が「道なし」と出会う。 『子猿の宝物』 香木店の娘、曜子が嗅覚を失う話は他人事ではない。 会社でいじめにあった、というのは何も珍しい話ではないからだ。 逆に言えば、不用意な言動で相手を怒らせてしまったり傷つけてしまったり、そんなことは日常茶飯事だ。 文章ならば、考えて書ける。 だが、話というものはその場のノリであったり、考えなしであったり、言葉が足りなかったりして、失敗することが多々ある。 また、自分が傷つけられた、ということはよく覚えていても、他人を傷つけたということは存外覚えていないものだ。 だから、悪口は減らない。 いうまい、という強い気持ちでなければ、自分を傷つけた人と同じように誰かを傷つけている。 我慢し続けることはない、だが、それを見極める術を持たなければ、自分と他者との関係は簡単に転換することも忘れてはならない。 『鳥めずる若君』 実利的な研究を優先しなければならず、やりたいことには予算がつかない。 結果を迅速に求められるばかりで辛い.....。 社会人であること、明日のご飯を食べられるようにするため、そう割り切らなければならない「大人」の世界。 貴族のように、ぼんやりと好きなものを好きなだけ、時間も資金も潤沢にというわけにはいかない。 これは現代人なら誰もが感じることだろう。 もちろん、貴族が貴族であるためにはその下にそれを支える人がいるわけで、平等を歌う社会ではそれは全て許されるわけではない。 だから、仕方ない、多少は我慢しなければ、と皆思っている。 それを考えると働くとはなんと尊いことか。 そしてそのわずかな時間に「好きなこと」をする。 それもまた、楽しからずや。

0投稿日: 2015.06.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこれの第一集を読んだあと、第二集、第三集を予約。カバー装画や口絵に描かれている人物像は、私が字から読むイメージとはやはり違うのだが、それはそれとして。 ちょうど第一集で「小野篁」の名前をおぼえていたら、(こないだ伊丹市美で外骨展を見て読んでみたくなって)別に借りてきた宮武外骨の『筆禍史』(復刻版)や、外骨の甥による『宮武外骨伝』で、小野篁の名前が出てきた。『筆禍史』は、中古時代の筆禍者として冒頭に小野篁の名をあげているのだった。 その部分を外骨の本から引くとこんな具合。 ▲小野 篁 仁明天皇の承和四年、小野篁が遣唐使の乗用船につきて、藤原常嗣と争ひたる時「篁忿恙して曰く、朝議定らず、其言を二三にするやと、遂に病篤しと称して復た船に乗らず、西道謡を作りて遣唐の事をそしり、多く忌諱を犯す、嵯峨上皇之を見て大に怒り、其罪を論ぜしむ、仁明帝因つて其官職を免じて庶人となし隠岐に流竄す」といへる事これなり (宮武外骨『筆禍史』、p.2)※ この小野篁の筆禍にまつわる話が、からくさ第二集の六話「小猿の宝物」に出てくる。 「私もかつて遣唐使の副使に選ばれた時、壊れた船に乗れと命じられまして」、「[正使の藤原]常嗣殿の乗った第一船が嵐で大破して渡航は中止になったのですが、次の出航ではその第一船に私が乗り、私が乗っていたほぼ無傷の第二船に常嗣殿が乗る、と決定が下されました」(p.173)と篁が語ると、ちょうどこの世にやってきていた安倍晴明が「『船を交換し、安全な方に正使を載せるべき』という常嗣の奏上が帝に承認されたそうだな」(pp.173-174)と続ける。 「流罪のもともとの発端は、その事件ですよ。私は仮病を使って乗船を拒み、遣唐使制度を批判する詩を書いて、方々にばらまきました」(p.174)という篁に、晴明が「結果、隠岐へ島流しだ。そんな詩を書いて大勢に憎まれれば、帝の意向がどうであろうと庇いきれない。無茶だな篁卿は」(p.174)と言う。 それに対して篁は「放っておいたら他にも犠牲者が出てしまうからですよ。航海技術の見直しもせず、新しい船の建造もせず、危ない方の船に副使を載せればいという発想なんですから」(p.174)と語る。 外骨が記すところの「西道謡を作りて遣唐の事をそしり、多く忌諱を犯す」というその"筆禍"となった漢詩を読んでみたい…。 第八話「鳥めずる若君」に出てくる"研究"の話もおもしろかった。「知りたい」「知りたいから調べる」というわけには、なかなかいかへんのやと嘆く、鳥類学研究所につとめる蜂須賀。国から予算を貰うための実績をつくることを求められている。 ▼蜂須賀たちが勤しまねばならないのは、職場の実績に繋がる研究と、世の中のためにすぐ役立つ研究だ。開発予定地における稀少な鳥類の生態を調べたり、鳥の渡りによる伝染病の伝播の可能性がないか調べたり、まずはそういった実利的な研究を優先させねばならない。(p.323) 蜂須賀がやりたくてもやれへん仕事は、「なぜ昭和49年にユリカモメが京都に飛来したのか、どうやって鴨川を選んだのか調べたい」(pp.322-323)ということなのだ。 著者はあとがきで、「「場」の物語が書きたい」と思っていたと綴る。「本と庭園のある、くつろげる場所。死者をも含めた、「信頼できる他者」との緩やかな交流がある場所。京都を舞台に、そんな場が書ければ、と思いました」(p.378)と。 そして私は、著者が参考文献として巻末にあげている本もちょっと読んでみたい。『日本航海術史―古代から幕末まで』とか、『鳥学の100年 鳥に魅せられた人々』とか。 (2/28了) ※復刻版 『筆禍史』は朝香屋書店刊行のものを、崙書房が1974年に影印版で復刻したもの。 扉には、廃姓外骨著となっている。 奥付によると、初版と増補等は、 明治44年5月1日発行 大正15年9月7日改訂増補再版印刷 大正15年9月10日改訂増補再版発行 大正15年9月20日改訂増補三版発行 大正15年10月5日改訂増補四版発行 となっている。

0投稿日: 2015.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ晴明さんも登場の、待望の第2巻!! 時子さまが成長するにつれ、だんだんヘタレ具合が出てくる篁さんwww

0投稿日: 2015.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ京都の一角にある「からくさ図書館」は、優しげな館長さんと可憐な少女が二人きりで切り盛りする、アットホームな佇まいの私立図書館。奇妙な“道なし”と出会ったお客様が訪れる図書館で、解決法を記した不思議な書物を紐解く図書館長・小野篁こそは、彼らを救う“冥官”だった。季節は春。篁たちのもとに、上官である安倍晴明が訪れる。彼が新米冥官の少女・時子に伝える使命とは―。

0投稿日: 2014.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ篁、今回もかっ飛ばしてたなぁ。なかなか面白いキャラしてますよ。 今回は、また少し時子様の謎が解けて、なんと神様も出てきました!私、時子様、大好きだなぁ。優しい人なのだ。酷い目にあってても、誰にも文句を言わず粛々と役目を全うしてきた人。 そりゃ、天道にも行きましょうよ。今は楽しいんだろうなぁ。 今回の道なしたちも、バラエティに富んで、よかったです。舞妓さんの話が良かったなぁ。お師匠さんの教えが、なんというか、しゃんと背筋が伸びる思いでしたね。お花が生けたくなりました。

0投稿日: 2014.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログちょうど、GWに京都に来ていて読んだのがまたよかった。 流鏑馬や斎王代の禊など、タイムリーで。 道なしと呼ばれる亡者が出てくるから、時おり背筋がぞっとしちゃうんだけど(怖がりなもので、元来こういうお話は苦手なのです)それでも続きを読みたいと思うのは、この作品がホラーでないこと、描かれているのは人々の切ない思い、そしてすべての話の根底に、ひとに対する温かい愛情が流れているように思うから。 いずれにしても、次巻も楽しみです。 今巻のなかでは、蜂須賀さんと鳥師の「鳥めでる若君」が面白かったなぁ。

0投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作が面白かったので。 今回もほっこりできたお話でした☆ 新しい登場人物も出てきて、面白くなりそうです。 イラストきれいだなぁ・・・今回も。

0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ前回よりも少し踏み込んだ感じ。 人の心の苦さを表に出すのはつらいけれど、そこから得るものもあるというなら救われる。ただし失うことを求めることもあるのだけれど。 鳥めずる若君は想像してちょいと動揺した。そんな姿なのか。 全体的にやさしい気持ちが下地にあるのがよいと思う。

0投稿日: 2014.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ今回も、読んでいてとても心地よい作品でした。前回、篁のキャラ造形が鼻につくようになったらどうしよう?…と不安でしたが、それほどでもなくなりました。どうしても眼鏡外してめたもるふぉ~ぜには、苦笑いしてしまうのですが。(^^;) 篁は心配でたまらないようですが、時子のこの先を読者としては素直に楽しみにしていたいと思います。 鳥類研究家のおじさんと鳥部さんの間に、友情というか……同じものを好きな者同士の共犯関係のようなものが成り立ってゆく様子が、微笑ましかったでした。

0投稿日: 2014.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ安倍晴明や茜さんなど、新たなメンバーも加わり、物語にも進展が。時子様も冥府の官吏として成長を遂げていくとともに、過去が少しずつ明らかになっていき、面白かったです。時子様の篁に対する愛情や篁の時子様への想い(親心?)も、恋愛ではないのかもしれないけれど、垣間見えて読みながらちょっとにんまりしてしまいました。二人のこれからも気になります。恋愛にはならないのかなぁ...。時子様が官吏として成長していく物語になりつつあるところがちょっと気になります。 前作では図書館が舞台ということに違和感を感じましたが、今回は全く感じなかったです。前作よりも面白かったと思います。そして、京都が舞台ですが、季節が春から初夏とあり、花の移ろいや葵祭など様々な京都の風情を楽しむこともできました。

1投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった。篁が良いキャラクターでカッコいい。 神様の話にも繋がるし京都が舞台なのもとてもよい。どの話もとても良かった。 次も楽しみ。

0投稿日: 2014.03.29